2015-2016学年人教版高一语文必修2同步练习及答案:2 故 都 的 秋

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年人教版高一语文必修2同步练习及答案:2 故 都 的 秋 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 83.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2015-2016学年人教版高一语文必修2同步练习及答案:2 故 都 的 秋

2 故 都 的 秋

“从一而终地写出来”?

曾读《生命的智慧》(线装书局2007年9 ( http: / / www.21cnjy.com )月第1版)一书中的《从文学的历史真实看“戏说”与“正说”》一文,文中有这样一句话:“这样的写法很简单,是那种编年史的写法,恨不得把这个人的简历和他某年的具体行为,以编年的顺序从一而终地写出来。”

揣摩文意,文章是想说,把这个人的简历和他的 ( http: / / www.21cnjy.com )具体行为,以编年的顺序从开始到结束,原原本本地写出来。遗憾的是,文中用了个不伦不类的词:“从一而终”!

“从一而终”是个成语,指跟从一个丈夫,即使 ( http: / / www.21cnjy.com )他死了或移情别恋,也不再嫁人,比喻用情专一,始终不渝。也比喻忠臣不事二主。上述文章的意思无疑与“从一而终”不搭界。

——摘自《咬文嚼字》2013年合订本,作者:刘从军

郁达夫(1896-1945 ( http: / / www.21cnjy.com )),原名郁文,字达夫,浙江富阳人,中国现代著名小说家、散文家、诗人。1921年6月,与郭沫若等人成立了“创造社”。1930年3月,发起成立“中国左翼作家联盟”。1945年被日本宪兵秘密杀害于印度尼西亚的苏门答腊岛。1952年经中央人民政府批准,追认为革命烈士。代表作有短篇小说《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、《薄奠》等,中篇小说《出奔》等。

郁达夫诗词选

刘海粟评论郁达夫的文学成就,以为是“诗 ( http: / / www.21cnjy.com )词第一,散文第二,小说第三,评论文章第四”。郭沫若也认为:“他的旧诗词比他的新小说更好,他的小说笔调是条畅通达的,而每每一泻无余,他的旧体诗词却颇耐人寻味。”如:

元日感赋

逆旅逢新岁,飘蓬笑故吾。百年原是客,半世悔为儒。

细雨家山远,高楼雁影孤。乡思无着处,一雁下南湖。

1.注音

(1)湿润 rùn (2)混混沌沌 dùn

(3)潭柘寺 zhè (4)椽子 chuán

(5)扫帚 zhǒu (6)平仄 zè

(7)廿四桥 niàn (8)普陀山 tuó

(9)譬如 pì (10)颓废 tuí

(11) (12)

(13) (14)

2.写对字形

(1) (2)

(3) (4)

“冖”,读作mì,是个象形字。甲骨文的形体,像覆盖东西的幕布或大巾之形。《说文》许慎认为,“冖”的本义是覆盖,其形体为“一”的两端下垂形。

“冖”是个部首字,今为“秃宝盖”偏旁。在汉字中,凡由“冖”组成的字多有“覆盖”之义,如“冠”“冢”“冥”“幂”等。有些汉字的楷书结构中含有“冖”的笔形,但并无“覆盖”义,如“冗”“写”“农”等字。

3.解释词义

(1)落寞:寂寞;冷落凄凉。

(2)颓废:意志消沉,精神委靡。

(3)混混沌沌:形容糊里糊涂、无知无识的样子。

判断加点词语运用的正误。(打“√”或“×”)

A.是什么造成了第一代国产手机厂商的集体落寞?因为当智能手机成为发展趋势时,他们还局限于过去2G手机时代以中低端市场为主攻方向的经营误区。(√)

B.虽然客家庄里的一座座烟楼日渐颓废或已成废墟,但过去种植烟草、烤制烟叶的生活依旧留在客家人的心里。(×)

C.直到此刻,他的心中仍然混混沌沌的一片,竟然忘了自己当初为什么要从青州彭门出来。(√)

4.辨析近义词

(1)融化·熔化

[辨析]“熔化”指固体加热到一定程度时变成液体。“融化”指固态水(冰、雪等)变成液态水。

①他把自己整个都融化在书中,随着主人公的命运而喜怒。

②科学实验证明固体的铁在1530℃以上就会熔化成液体。

(2)悠远·幽远

[辨析]“幽远”一是指深远,二是指幽居草野之士。“悠远”指空间距离的辽远,时间上的长久、久远。

①此诗的意境幽远,传递出了诗人对漓江山水的热爱。

②我们的思绪随着诗人优美的语言回到了悠远的童年。

(3)清净·清静

[辨析]“清净”指没有事物打扰;水干净清澈。“清静”指环境安静。

①在这个清静的地方,我学会了冷静,学会了深思。

②内心清净,一切境界皆是美景。

(4)萧索·萧瑟

[辨析]“萧索”指荒凉,冷落,萧条,凄凉。“萧瑟”一形容风吹树木的声音,二形容景色凄凉。

①苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一点生气。

②靠左偏前是一棵直挺挺的白杨,树叶在上面萧瑟作响。

5.积累名句

(1)袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。(屈原《九歌》)

(2)秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。(曹丕《燕歌行》)

(3)秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。

(李商隐《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》)

(4)碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。

(范仲淹《苏幕遮》)

(5)晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。(刘禹锡《秋词》)

?背景链接

从1921年9月至1933年3月,郁达夫曾参加左翼文艺活动并进行创作。由于白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,居住近三年。在这段时间里他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活,花许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。郁达夫在游山玩水的过程中,创作了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展作出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了此篇优美的散文。

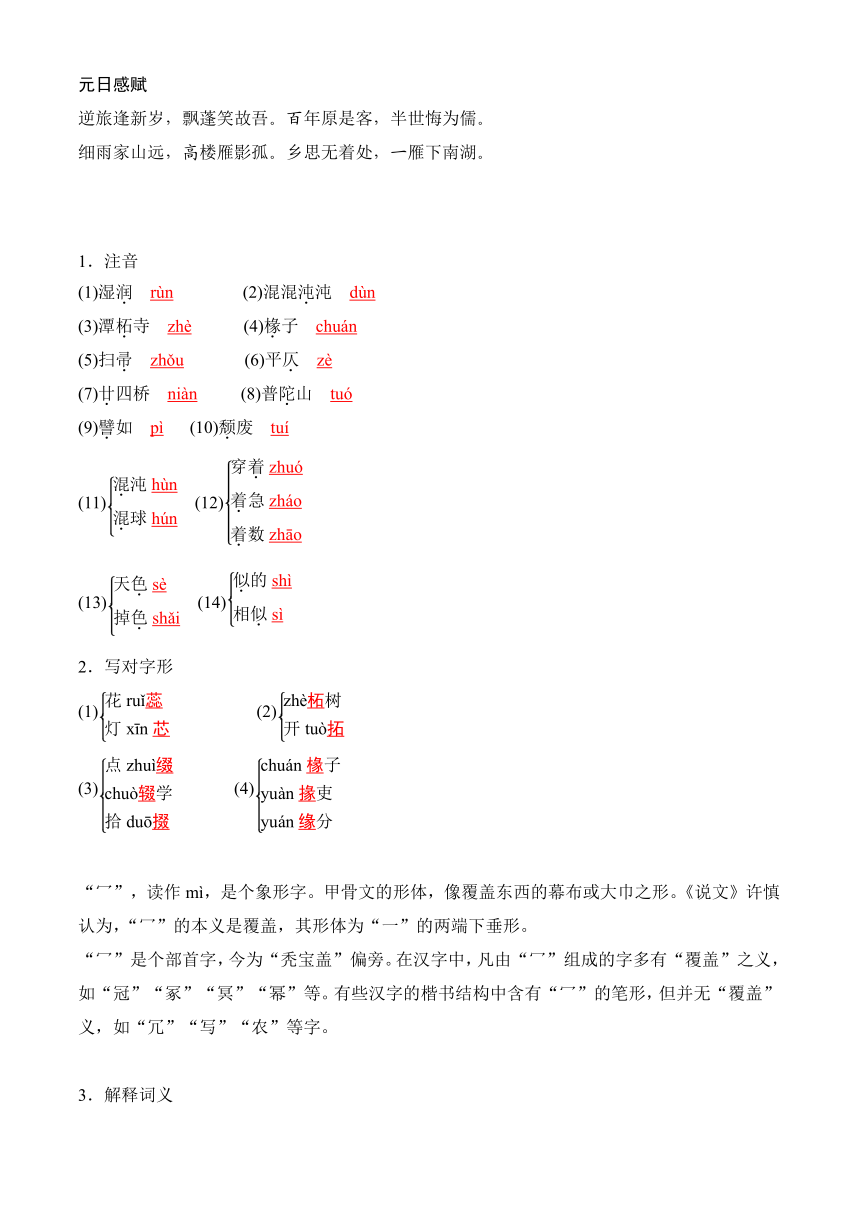

?文脉梳理

( http: / / www.21cnjy.com )

一、阅读课文第1~2段,回答下面的问题

1.“可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”这句话有什么作用?

答案:这句话提纲挈领,概括出故都的秋的特点:清,静,悲凉;同时,它也是全文的线索,将全文贯串起来。

2.题目是“故都的秋”,为什么第二段作者要说“南国之秋”?

答案:作者以“南国之秋”的“淡”来 ( http: / / www.21cnjy.com )衬托北国之秋的“浓”,突出了北国之秋更够味,更切合作者的心境。江南之秋,只能使人“感到一点点清凉”,使人“赏玩不到十足”,相比之下,北国的秋“却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。总之,作者用二者来对比,突出作者对故都的秋的热爱、赞美和眷恋。

衬托

本文成功地运用了衬托的写作手法,写 ( http: / / www.21cnjy.com )南国之秋是为突出北国之秋的浓度与特色,表达作者对于故都秋的热爱。文中写“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声”“息列索落”的雨声等,以动衬静,以有声衬无声,给人以幽静的感觉,意境美妙。

运用衬托的手法,要善于利用事物之间的相互关系,言彼衬此,以宾托主,从而获得“彼”愈真而“此”愈明,“宾”愈活则“主”愈显的艺术效果。因此,运用衬托要爱憎分明,宾主分明,陪衬事物与被陪衬事物,要让人一看便清楚,不能喧宾夺主。

二、阅读课文第3~12段,回答下面的问题

1.请用小标题概括文中景物描写的内容。

答案:文中景物可分别用“秋院静观”“落蕊轻扫”“秋蝉残声”“秋雨话凉”“佳日胜果”五个小标题加以概括。

2.请赏析“在北平即使不出门去吧,就是在皇城 ( http: / / www.21cnjy.com )人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。”

答案:这段话运用听觉与视觉 ( http: / / www.21cnjy.com )相结合,突出了北国的秋的“清、静、悲凉”的特点。“碧绿的天色”突出了“清”的特点,“驯鸽的飞声”突出了“静”的特点,而对牵牛花的描写突出了浓浓的“悲凉”之意。景物描写非常细致,如“一丝一丝漏下来的日光”“像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵”;也写了观景、赏景的心态、动作,如“细数”“静对”透露出悠闲、惬意之情,表达了作者对故都之秋的热爱。

3.作者对牵牛花的评议是否多余?为什么?

答案:不多余。蓝色、白色是冷色调,具有清、静、悲凉的特征,再加上“疏疏落落”的秋草,正好与作者的孤寂、落寞的情怀相合。

4.在“秋雨图”中,作者特意加上了“都市闲人”的对话,其用意何在?

答案:“都市闲人”的“闲 ( http: / / www.21cnjy.com )”中带着悲凉,一个“唉,天可真凉了——”另一个“一层秋雨一层凉啦!”从彼此的叹答中,使我们感觉到他们已陶醉在彼此说话的腔调和韵味中,陶醉在这种腔调所唤起的有一定社会内容的落寞和感伤中,陶醉在彼此感情契合的雨后之秋的凉意之中。作者正是用京腔京调的社会人物来丰富自然的风物,用这“落寞和感伤”的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国秋味。

5.文章第12段有关秋的诗文的议论,有哪些作用?

答案:议论拓展了文章内容,中外写秋的诗 ( http: / / www.21cnjy.com )文都悲秋也颂秋,且写得出色而有味道;中国文人与秋的关系特别深。提出了“有情趣的人类,对于秋总是一样的能特别引起深沉、悠远、严厉、萧索的感觉来”的观点。实际上是为了强调北国的秋味最为浓厚。

三、阅读课文第13~14段,回答下面的问题

1.文中列举南国廿四桥、钱塘江、普陀山、荔枝湾的秋景真的不美吗?作者说它们“色彩不浓,回味不永”的用意是什么?

答案:这些南国的秋景并非真的“色彩不浓,回味不永”,以美衬美,更能衬托北国之秋令人神往、眷恋。

2.文章最后作者说:“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”在这里作者采用了什么手法?

答案:比喻性的对比。具体来说,“黄酒之 ( http: / / www.21cnjy.com )与白干”比喻南国之秋秋味平淡,北国之秋秋味浓烈;“稀饭之与馍馍”比喻南国之秋秋味稀薄,北国之秋秋味厚实;“鲈鱼之与大蟹”比喻南国之秋秋味柔软,北国之秋秋味刚强;“黄犬之与骆驼”比喻南国之秋范围狭小,北国之秋范围广大。通过这种比喻性的对比形象地说明南国之秋“色彩不浓,回味不永”的特点。

3.最后一段在全文中的作用是什么?表现了作者怎样的思想感情?

答案:最后一段为全文总结,直抒作者对故都之秋的无比眷恋之情。

[名家视角]

郁达夫写的《故都的秋》,通过独特的表现手法,表现出了它独特的风姿,独特的色彩,独特的音响,独特的韵味,独特的意境。

——方世教

【上下求索】

你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

[探究思路]

→→

[探究结论]

答案:《故都的秋》是一篇抒情性强而 ( http: / / www.21cnjy.com )议论成分较多的抒情散文,文中的秋景中融入了作者情感的眷恋、对故都的向往,作者热忱地爱故都,爱故都的人民,爱故都的秋天,结尾有作者直抒胸臆的一句:“这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”炽热的感情如波浪滔滔的万里江河奔涌而出,这是何等的眷恋,何等的激情。但作者的主观情感中又有秋的落寞与哀婉,因此整篇文章或描写、或议论、或抒情,都展示着一种感伤、忧郁而又清静、闲适的情绪,使全文呈现出一种忧伤的、悲凉的基调,因此可以说本文是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

请你运用反衬手法,写一个小故事,来突出某个形象。(200字以上)

答案:语文课上,语文老师叫了几个同学来念他们的优秀习作。你就是其中一个。

其它几位同学都念了。轮到你了。你站在讲台上翻看了几下自己的作文后却不开口。语文老师以为你是胆怯害羞,于是发动大家一起鼓励你。

你红了脸。然而依旧无言。气氛一时沉寂。

“说吧,你为什么不念?”语文老师把你叫到办公室。

“……”你还是没有说话,却递给老师一张纸条。

语文老师带点愠怒又疑惑的神情接过纸条:

“老师,对不起!我不是故意不念的!我正要 ( http: / / www.21cnjy.com )念时,发现您在本子上打了几个箭头,应该是纠错吧!可是情急之下我却看不出是什么错来。我总不能照错念出来吧。”

语文老师看完怔住了。

当时那些上台念作文的同学中,就有好几个把很明显的错误照直念了出来。而你却宁可冒着被批评的危险也不肯随意将就地念错!

这是多么可贵的品质!

一、基础知识

1.下列词语加点字的注音,有误的一项是(C)

A.一椽屋(chuán)嘶叫(sī) 折耗(hào) 萧索(xiāo)

B.潭柘寺(zhè) 落蕊(ruǐ) 橄榄(lǎn) 落寞(mò)

C.普陀山(tuó) 房檩(lǐn) 陪衬(chèn) 夹袄(jiā)

D.廿四桥(niàn) 着衣(zhuó) 混沌(dùn) 椭圆(tuǒ)

解析:C项,“夹”应读jiá。

2.下列句中,词语书写没有错误的一项是(C)

A.秋之于人,何偿有国别,更何偿有人种阶级的区别呢?

B.秋蝉的哀弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

C.秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得三分之一的零头。

D.足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严历,萧索的感触来的。

解析:A项,偿——尝;B项,哀——衰;D项,历——厉。

3.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是(D)

(1)孩子,坦率地说,我无法抑制对你的期望,我虽不致蛮横专制到______你对“志愿”的选择,但也实在希望你能考进大学。

(2)富丽堂皇的建筑群,贵族老爷们养尊处优的生活场所已消失得无影无踪,惟独留下一座______的小屋,一幢小小的房宇。

(3)木耳中所含的一种植物胶质,有较强的吸附力,可将残留在人体消化系统中的灰尘杂质集中吸附,再排出体外,______起到排毒清胃的作用。

A.干预 简朴 进而

B.干预 俭朴 从而

C.干涉 俭朴 进而

D.干涉 简朴 从而

解析:(1)干预:过问别人的事。干涉 ( http: / / www.21cnjy.com ):过问或制止,多指不该管硬管。(2)俭朴:俭省朴素。简朴:简单朴素。(3)从而:上文是原因、方法等,下文是结果、目的等。进而:表示在已有的基础上进一步。

4.把下列几个句子组成上下衔接、语意连贯的一段话,最恰当的一组是(A)

①立秋至处暑,秋阳肆虐,温度较高,加之时有阴雨绵绵,湿气较重,天气以湿热并重为特点。

②秋季的气候是处于“阳消阴长”的过渡阶段。

③故有“秋老虎”之说。

④“白露”过后,雨水渐少,天气干燥,昼热夜凉,气候寒热多变,稍有不慎,容易伤风感冒,许多旧病也易复发。

⑤被称为“多事之秋”。

⑥因此,秋季养生在对精神情志、饮食起居、运动导引等方面进行调摄时,应注重一个“和”字。

⑦由于人体的生理活动与自然环境变化相适应,体内阴阳双方也随之发生改变。

A.②①③④⑤⑦⑥ B.①③⑤④②⑦⑥

C.②③①④⑤⑥⑦ D.②⑤④①③⑦⑥

解析:②是一个总起句,应放在开头,①③ ( http: / / www.21cnjy.com )④⑤是从“秋老虎”和“多事之秋”两个方面说明“阳消阴长”的秋天气候特点的,在①③④⑤句中,“立秋至处暑”、“白露”等表示时间关系的词语提示我们,①③在前,④⑤在后。①③句具有因果关系,所以①在前,③在后;④⑤句也具有因果关系,所以④在前,⑤在后。⑥⑦两句是针对这些特点提醒人们要注意秋季养生,所以⑥⑦应放在最后。⑥⑦两句具有因果关系,⑦在前,⑥在后。

二、阅读鉴赏

(一)阅读下面的文章,回答5~8题。

不逢北国之秋,已将近十年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

北国的槐树,也是一种能使人联想 ( http: / / www.21cnjy.com )起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为 ( http: / / www.21cnjy.com )北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

5.这三段文字写了哪三幅画面?

答案:清晨静观;落蕊轻扫;秋蝉嘶叫。

6.作者写对故都之秋的想念时,为什么突出写了租一椽破屋来住着时的所见所闻,而对陶然亭等名胜却只用一笔带过?

答案:写租住破屋时的所见所感,更能体现出北国之秋“清、静、悲凉”的特点,表达出作者的主观感情。

7.赏析下面一段话。

像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有。只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

答案:作者用平白如话的语言,从视觉、听觉、 ( http: / / www.21cnjy.com )嗅觉、触觉上,寥寥数笔,勾勒出槐树的落蕊,把读者带进了故都之秋的清、静、悲凉之中。用词朴素,角度新颖,从细微处落笔,感人至深。

8.第三段主要采用什么手法来写?写秋蝉就“像是家家户户都养在家里的家虫”的意图是什么?

答案:运用了反衬的手法。用南国秋天的蝉鸣反衬北国秋蝉啼唱的特点,“像家家户户都养在家里的家虫”表现了作者对故都之秋的亲切向往和眷恋之情。

(二)阅读下面的文章,回答9~12题。

读 秋

徐海蛟

①我还是小学生时,读到过这样的句子:“稻子笑弯了腰,高粱笑红了脸。”那是小时候我对秋天的印象。在小小心灵里,秋天是喜滋滋的,有点暖烘烘的甜味,连空气里都流动着作物成熟的气息。后来我才知道“春耕秋收”,这是我们千百年来约定俗成的习惯。因了成熟与收获的期许,我们觉得秋天是一个有内涵的季节。春华秋实既是对季节的礼赞,更是对生命完满的向往,一个生命在春天的萌发和夏天的绽放后一定要在秋天结出果实,才不会失于轻飘,才不会虚于此行。

②长大以后,我开始看到秋天的美,这样的美逐渐清晰起来。

③其实,漫长的少年时代,我也 ( http: / / www.21cnjy.com )隐约感觉到了秋天的美丽,我时常在暮色四起的田野里游荡,收割后的田野空空荡荡的,夕阳像薄纱一样。那时,能闻见一种稻禾的气味,混着空气里衰草的香。那样的气息总是让心变得空落起来,变得忧伤起来,像一个山谷,里面储满了寂静。我知道这是秋天的况味,许多年后,这样的味道被我封存在记忆里了,看到“秋天”这个词语,或者一阵阵微凉的风开始在大地上跑动,它们就氤氲开来,缭绕在心里。现在,听过春天华丽的喧响,看过夏天盛大的热情,我能深切体会到秋天的美。秋天的美是收敛的,沉静的,不事张扬的,像一个艺术家,有宽广的内心,却在眉眼间藏着那么些让人琢磨不透的忧郁。

④如果你有时间凝视一棵树,你会看到我说 ( http: / / www.21cnjy.com )的静美,它在秋天里呈现出一种历经风雨和青涩后的祥和,它的叶慢慢变黄,那些叶很从容地落下来,没有一丝慌乱的感觉。同样,这样的祥和经了秋天的传达,呈现在许多事物上面。

A天空突然高远,夕阳变得彤红,像枝头丰 ( http: / / www.21cnjy.com )盈的柿子,仿佛随时都流出香甜的汁来。B岸边的苇丛,此刻有了花白的芦花,在秋风里摇曳,它们也是不急不躁的,一茎芦苇,就是一个悄然独立的思想者。河水不再暴涨了,一条河度过夏天就恢复了冷静,它有了一种舒缓的节奏,有了处变不惊的阅历,像柴可夫斯基琴键下流淌出来的音乐,像马友友的大提琴独奏曲。

⑤这是时间上的秋天,她以一个季节的形式出现,从九月的眸光里开始。

⑥秋天有更多内涵。有时她在一张古琴的弦上 ( http: / / www.21cnjy.com )荡漾,像夕阳下的水波那样,有着一圈又一圈丝绸般的涟漪;有时,她又以几朵白菊的形象落到一盏茶里,那是一个白瓷杯,在一张原木的茶几上独自入定。这么说秋天并不仅仅是时间上的,现在我更倾向于认为“秋天”是一个关乎文化和心灵的词汇。真正的秋天,在时间的远方,在古老的典籍里,在脆薄的纸页间。从屈原写下“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”开始,从庾信写下“树树秋声,山山寒色”开始,从马致远写下那首著名的小令《天净沙·秋思》开始,秋天就有了另外一种形式。她不仅仅是时间的概念,我们古老中国的秋天,其实住在诗行里,住在文字里,住在游子绵长的乡愁里。

⑦现在,在我看来秋天已是一种气象了,像一条流 ( http: / / www.21cnjy.com )到开阔处的大河,像一座到了深秋的寒山,白云深处有人家。秋天也是一个放下成见的人,不再愤怒不再计较不再轻易害怕未知的人生。在秋天里,我愿意将心安放下来,将那些生命里的烦扰理清。我要只留下爱和深思,秋天到来的时候,我愿意是一棵落尽繁花的树。

9.第②段和第⑤段在文章的结构上有什么作用?

答案:第②段领起第③和第④两个自然段,第⑤段总括第③和第④两个自然段。(只答“领起下文”、“总括上文”不够全面)

10.解释下列两句话在文中的含意。

(1)它们就氤氲开来,缭绕在心里。

答案:(1)每当秋风乍起,秋天来临之际,被封存在“我”的记忆里的秋天那种空荡、萧疏、让人伤感的况味就会在“我”心中复活弥漫,挥之不去。

(2)我们古老中国的秋天,其实住在诗行里,住在文字里,住在游子绵长的乡愁里。

答案:“秋天”是中国古代文人伤感的季 ( http: / / www.21cnjy.com )节,他们把秋天写进诗文里,抒发自己的悲凉情怀;秋天萧然寂寥的季节特征很容易引发古代游子对故乡和亲人的思念。

11.品味文中第④段画线的两个句子,简析它们在语言表达上的效果及其作者这样写的用意。

A.答案:这是一个新奇的比喻,生动形象地写出了秋天的夕阳在高远的天空下的独特景象,表现出一种静穆祥和之美。

B.答案:说芦花“不急不躁的”在秋风里 ( http: / / www.21cnjy.com )摇曳,“一茎芦苇,就是一个悄然独立的思想者”,这是采用拟人的手法,赋予芦苇以人的情态,更好地表现了秋天的芦苇呈现的宁静之美。

用意:这两个句子是作者用以说明秋天的祥和、静美呈现在许多事物上面,而夕阳和芦苇就是两个很好的物象。

12.联系全文,指出作者所说的“秋天的内涵”具体指哪些内容。

答案:(1)春华秋实既是对季节的赞美,更是对生命完美的向往;(2)秋天呈现出一种收敛的、沉静的、不事张扬的静美;(3)秋天是一个关于文化和心灵的词汇;(4)秋天是一种开阔、浑厚、成熟的“气象”。

三、语言运用

13.使用下面的词语写一段描写性文字,要求运用比喻、拟人的修辞方法(可以变动词语顺序,不超过60字)。

银杏树 初冬 疾风骤雨 凋零

答案:(示例)昨夜,疾风骤雨丝毫也不曾理 ( http: / / www.21cnjy.com )会生命的感受;今晨,初冬的银杏树的叶子只得华丽转身,扑簌簌凋零的片片绿叶仿佛瞬间蜕变,如同云霞般金黄、耀眼。

14.请用一句话概括下面新闻选段的核心内容(不得超过20字)。

扩建后的省博物馆主要包括综合馆、编 ( http: / / www.21cnjy.com )钟馆和岭南文化馆三大主体建筑。综合馆居中,编钟馆和文化馆立于综合馆前方两侧,形成“一主两翼”的格局,如凤凰展翅,气势宏伟。三馆都是大坡面屋顶,黑瓦,黄墙,红柱,高台阶大回廊,呈现出典型的岭南建筑风格。

解析:新闻语段的压缩要注意陈述的对象,抓住主要信息。此段的陈述对象为“扩建后的省博物馆”,具体内容为“主体建筑的风格”以及它具有的特征。

答案:(示例)扩建后的省博物馆三大主体建筑呈“一主两翼”格局具有岭南建筑风格。

2 故 都 的 秋

“从一而终地写出来”?

曾读《生命的智慧》(线装书局2007年9 ( http: / / www.21cnjy.com )月第1版)一书中的《从文学的历史真实看“戏说”与“正说”》一文,文中有这样一句话:“这样的写法很简单,是那种编年史的写法,恨不得把这个人的简历和他某年的具体行为,以编年的顺序从一而终地写出来。”

揣摩文意,文章是想说,把这个人的简历和他的 ( http: / / www.21cnjy.com )具体行为,以编年的顺序从开始到结束,原原本本地写出来。遗憾的是,文中用了个不伦不类的词:“从一而终”!

“从一而终”是个成语,指跟从一个丈夫,即使 ( http: / / www.21cnjy.com )他死了或移情别恋,也不再嫁人,比喻用情专一,始终不渝。也比喻忠臣不事二主。上述文章的意思无疑与“从一而终”不搭界。

——摘自《咬文嚼字》2013年合订本,作者:刘从军

郁达夫(1896-1945 ( http: / / www.21cnjy.com )),原名郁文,字达夫,浙江富阳人,中国现代著名小说家、散文家、诗人。1921年6月,与郭沫若等人成立了“创造社”。1930年3月,发起成立“中国左翼作家联盟”。1945年被日本宪兵秘密杀害于印度尼西亚的苏门答腊岛。1952年经中央人民政府批准,追认为革命烈士。代表作有短篇小说《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、《薄奠》等,中篇小说《出奔》等。

郁达夫诗词选

刘海粟评论郁达夫的文学成就,以为是“诗 ( http: / / www.21cnjy.com )词第一,散文第二,小说第三,评论文章第四”。郭沫若也认为:“他的旧诗词比他的新小说更好,他的小说笔调是条畅通达的,而每每一泻无余,他的旧体诗词却颇耐人寻味。”如:

元日感赋

逆旅逢新岁,飘蓬笑故吾。百年原是客,半世悔为儒。

细雨家山远,高楼雁影孤。乡思无着处,一雁下南湖。

1.注音

(1)湿润 rùn (2)混混沌沌 dùn

(3)潭柘寺 zhè (4)椽子 chuán

(5)扫帚 zhǒu (6)平仄 zè

(7)廿四桥 niàn (8)普陀山 tuó

(9)譬如 pì (10)颓废 tuí

(11) (12)

(13) (14)

2.写对字形

(1) (2)

(3) (4)

“冖”,读作mì,是个象形字。甲骨文的形体,像覆盖东西的幕布或大巾之形。《说文》许慎认为,“冖”的本义是覆盖,其形体为“一”的两端下垂形。

“冖”是个部首字,今为“秃宝盖”偏旁。在汉字中,凡由“冖”组成的字多有“覆盖”之义,如“冠”“冢”“冥”“幂”等。有些汉字的楷书结构中含有“冖”的笔形,但并无“覆盖”义,如“冗”“写”“农”等字。

3.解释词义

(1)落寞:寂寞;冷落凄凉。

(2)颓废:意志消沉,精神委靡。

(3)混混沌沌:形容糊里糊涂、无知无识的样子。

判断加点词语运用的正误。(打“√”或“×”)

A.是什么造成了第一代国产手机厂商的集体落寞?因为当智能手机成为发展趋势时,他们还局限于过去2G手机时代以中低端市场为主攻方向的经营误区。(√)

B.虽然客家庄里的一座座烟楼日渐颓废或已成废墟,但过去种植烟草、烤制烟叶的生活依旧留在客家人的心里。(×)

C.直到此刻,他的心中仍然混混沌沌的一片,竟然忘了自己当初为什么要从青州彭门出来。(√)

4.辨析近义词

(1)融化·熔化

[辨析]“熔化”指固体加热到一定程度时变成液体。“融化”指固态水(冰、雪等)变成液态水。

①他把自己整个都融化在书中,随着主人公的命运而喜怒。

②科学实验证明固体的铁在1530℃以上就会熔化成液体。

(2)悠远·幽远

[辨析]“幽远”一是指深远,二是指幽居草野之士。“悠远”指空间距离的辽远,时间上的长久、久远。

①此诗的意境幽远,传递出了诗人对漓江山水的热爱。

②我们的思绪随着诗人优美的语言回到了悠远的童年。

(3)清净·清静

[辨析]“清净”指没有事物打扰;水干净清澈。“清静”指环境安静。

①在这个清静的地方,我学会了冷静,学会了深思。

②内心清净,一切境界皆是美景。

(4)萧索·萧瑟

[辨析]“萧索”指荒凉,冷落,萧条,凄凉。“萧瑟”一形容风吹树木的声音,二形容景色凄凉。

①苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一点生气。

②靠左偏前是一棵直挺挺的白杨,树叶在上面萧瑟作响。

5.积累名句

(1)袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。(屈原《九歌》)

(2)秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。(曹丕《燕歌行》)

(3)秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。

(李商隐《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》)

(4)碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。

(范仲淹《苏幕遮》)

(5)晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。(刘禹锡《秋词》)

?背景链接

从1921年9月至1933年3月,郁达夫曾参加左翼文艺活动并进行创作。由于白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,居住近三年。在这段时间里他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活,花许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。郁达夫在游山玩水的过程中,创作了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展作出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了此篇优美的散文。

?文脉梳理

( http: / / www.21cnjy.com )

一、阅读课文第1~2段,回答下面的问题

1.“可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”这句话有什么作用?

答案:这句话提纲挈领,概括出故都的秋的特点:清,静,悲凉;同时,它也是全文的线索,将全文贯串起来。

2.题目是“故都的秋”,为什么第二段作者要说“南国之秋”?

答案:作者以“南国之秋”的“淡”来 ( http: / / www.21cnjy.com )衬托北国之秋的“浓”,突出了北国之秋更够味,更切合作者的心境。江南之秋,只能使人“感到一点点清凉”,使人“赏玩不到十足”,相比之下,北国的秋“却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。总之,作者用二者来对比,突出作者对故都的秋的热爱、赞美和眷恋。

衬托

本文成功地运用了衬托的写作手法,写 ( http: / / www.21cnjy.com )南国之秋是为突出北国之秋的浓度与特色,表达作者对于故都秋的热爱。文中写“青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声”“息列索落”的雨声等,以动衬静,以有声衬无声,给人以幽静的感觉,意境美妙。

运用衬托的手法,要善于利用事物之间的相互关系,言彼衬此,以宾托主,从而获得“彼”愈真而“此”愈明,“宾”愈活则“主”愈显的艺术效果。因此,运用衬托要爱憎分明,宾主分明,陪衬事物与被陪衬事物,要让人一看便清楚,不能喧宾夺主。

二、阅读课文第3~12段,回答下面的问题

1.请用小标题概括文中景物描写的内容。

答案:文中景物可分别用“秋院静观”“落蕊轻扫”“秋蝉残声”“秋雨话凉”“佳日胜果”五个小标题加以概括。

2.请赏析“在北平即使不出门去吧,就是在皇城 ( http: / / www.21cnjy.com )人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。”

答案:这段话运用听觉与视觉 ( http: / / www.21cnjy.com )相结合,突出了北国的秋的“清、静、悲凉”的特点。“碧绿的天色”突出了“清”的特点,“驯鸽的飞声”突出了“静”的特点,而对牵牛花的描写突出了浓浓的“悲凉”之意。景物描写非常细致,如“一丝一丝漏下来的日光”“像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵”;也写了观景、赏景的心态、动作,如“细数”“静对”透露出悠闲、惬意之情,表达了作者对故都之秋的热爱。

3.作者对牵牛花的评议是否多余?为什么?

答案:不多余。蓝色、白色是冷色调,具有清、静、悲凉的特征,再加上“疏疏落落”的秋草,正好与作者的孤寂、落寞的情怀相合。

4.在“秋雨图”中,作者特意加上了“都市闲人”的对话,其用意何在?

答案:“都市闲人”的“闲 ( http: / / www.21cnjy.com )”中带着悲凉,一个“唉,天可真凉了——”另一个“一层秋雨一层凉啦!”从彼此的叹答中,使我们感觉到他们已陶醉在彼此说话的腔调和韵味中,陶醉在这种腔调所唤起的有一定社会内容的落寞和感伤中,陶醉在彼此感情契合的雨后之秋的凉意之中。作者正是用京腔京调的社会人物来丰富自然的风物,用这“落寞和感伤”的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国秋味。

5.文章第12段有关秋的诗文的议论,有哪些作用?

答案:议论拓展了文章内容,中外写秋的诗 ( http: / / www.21cnjy.com )文都悲秋也颂秋,且写得出色而有味道;中国文人与秋的关系特别深。提出了“有情趣的人类,对于秋总是一样的能特别引起深沉、悠远、严厉、萧索的感觉来”的观点。实际上是为了强调北国的秋味最为浓厚。

三、阅读课文第13~14段,回答下面的问题

1.文中列举南国廿四桥、钱塘江、普陀山、荔枝湾的秋景真的不美吗?作者说它们“色彩不浓,回味不永”的用意是什么?

答案:这些南国的秋景并非真的“色彩不浓,回味不永”,以美衬美,更能衬托北国之秋令人神往、眷恋。

2.文章最后作者说:“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”在这里作者采用了什么手法?

答案:比喻性的对比。具体来说,“黄酒之 ( http: / / www.21cnjy.com )与白干”比喻南国之秋秋味平淡,北国之秋秋味浓烈;“稀饭之与馍馍”比喻南国之秋秋味稀薄,北国之秋秋味厚实;“鲈鱼之与大蟹”比喻南国之秋秋味柔软,北国之秋秋味刚强;“黄犬之与骆驼”比喻南国之秋范围狭小,北国之秋范围广大。通过这种比喻性的对比形象地说明南国之秋“色彩不浓,回味不永”的特点。

3.最后一段在全文中的作用是什么?表现了作者怎样的思想感情?

答案:最后一段为全文总结,直抒作者对故都之秋的无比眷恋之情。

[名家视角]

郁达夫写的《故都的秋》,通过独特的表现手法,表现出了它独特的风姿,独特的色彩,独特的音响,独特的韵味,独特的意境。

——方世教

【上下求索】

你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

[探究思路]

→→

[探究结论]

答案:《故都的秋》是一篇抒情性强而 ( http: / / www.21cnjy.com )议论成分较多的抒情散文,文中的秋景中融入了作者情感的眷恋、对故都的向往,作者热忱地爱故都,爱故都的人民,爱故都的秋天,结尾有作者直抒胸臆的一句:“这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”炽热的感情如波浪滔滔的万里江河奔涌而出,这是何等的眷恋,何等的激情。但作者的主观情感中又有秋的落寞与哀婉,因此整篇文章或描写、或议论、或抒情,都展示着一种感伤、忧郁而又清静、闲适的情绪,使全文呈现出一种忧伤的、悲凉的基调,因此可以说本文是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

请你运用反衬手法,写一个小故事,来突出某个形象。(200字以上)

答案:语文课上,语文老师叫了几个同学来念他们的优秀习作。你就是其中一个。

其它几位同学都念了。轮到你了。你站在讲台上翻看了几下自己的作文后却不开口。语文老师以为你是胆怯害羞,于是发动大家一起鼓励你。

你红了脸。然而依旧无言。气氛一时沉寂。

“说吧,你为什么不念?”语文老师把你叫到办公室。

“……”你还是没有说话,却递给老师一张纸条。

语文老师带点愠怒又疑惑的神情接过纸条:

“老师,对不起!我不是故意不念的!我正要 ( http: / / www.21cnjy.com )念时,发现您在本子上打了几个箭头,应该是纠错吧!可是情急之下我却看不出是什么错来。我总不能照错念出来吧。”

语文老师看完怔住了。

当时那些上台念作文的同学中,就有好几个把很明显的错误照直念了出来。而你却宁可冒着被批评的危险也不肯随意将就地念错!

这是多么可贵的品质!

一、基础知识

1.下列词语加点字的注音,有误的一项是(C)

A.一椽屋(chuán)嘶叫(sī) 折耗(hào) 萧索(xiāo)

B.潭柘寺(zhè) 落蕊(ruǐ) 橄榄(lǎn) 落寞(mò)

C.普陀山(tuó) 房檩(lǐn) 陪衬(chèn) 夹袄(jiā)

D.廿四桥(niàn) 着衣(zhuó) 混沌(dùn) 椭圆(tuǒ)

解析:C项,“夹”应读jiá。

2.下列句中,词语书写没有错误的一项是(C)

A.秋之于人,何偿有国别,更何偿有人种阶级的区别呢?

B.秋蝉的哀弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

C.秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得三分之一的零头。

D.足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严历,萧索的感触来的。

解析:A项,偿——尝;B项,哀——衰;D项,历——厉。

3.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是(D)

(1)孩子,坦率地说,我无法抑制对你的期望,我虽不致蛮横专制到______你对“志愿”的选择,但也实在希望你能考进大学。

(2)富丽堂皇的建筑群,贵族老爷们养尊处优的生活场所已消失得无影无踪,惟独留下一座______的小屋,一幢小小的房宇。

(3)木耳中所含的一种植物胶质,有较强的吸附力,可将残留在人体消化系统中的灰尘杂质集中吸附,再排出体外,______起到排毒清胃的作用。

A.干预 简朴 进而

B.干预 俭朴 从而

C.干涉 俭朴 进而

D.干涉 简朴 从而

解析:(1)干预:过问别人的事。干涉 ( http: / / www.21cnjy.com ):过问或制止,多指不该管硬管。(2)俭朴:俭省朴素。简朴:简单朴素。(3)从而:上文是原因、方法等,下文是结果、目的等。进而:表示在已有的基础上进一步。

4.把下列几个句子组成上下衔接、语意连贯的一段话,最恰当的一组是(A)

①立秋至处暑,秋阳肆虐,温度较高,加之时有阴雨绵绵,湿气较重,天气以湿热并重为特点。

②秋季的气候是处于“阳消阴长”的过渡阶段。

③故有“秋老虎”之说。

④“白露”过后,雨水渐少,天气干燥,昼热夜凉,气候寒热多变,稍有不慎,容易伤风感冒,许多旧病也易复发。

⑤被称为“多事之秋”。

⑥因此,秋季养生在对精神情志、饮食起居、运动导引等方面进行调摄时,应注重一个“和”字。

⑦由于人体的生理活动与自然环境变化相适应,体内阴阳双方也随之发生改变。

A.②①③④⑤⑦⑥ B.①③⑤④②⑦⑥

C.②③①④⑤⑥⑦ D.②⑤④①③⑦⑥

解析:②是一个总起句,应放在开头,①③ ( http: / / www.21cnjy.com )④⑤是从“秋老虎”和“多事之秋”两个方面说明“阳消阴长”的秋天气候特点的,在①③④⑤句中,“立秋至处暑”、“白露”等表示时间关系的词语提示我们,①③在前,④⑤在后。①③句具有因果关系,所以①在前,③在后;④⑤句也具有因果关系,所以④在前,⑤在后。⑥⑦两句是针对这些特点提醒人们要注意秋季养生,所以⑥⑦应放在最后。⑥⑦两句具有因果关系,⑦在前,⑥在后。

二、阅读鉴赏

(一)阅读下面的文章,回答5~8题。

不逢北国之秋,已将近十年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

北国的槐树,也是一种能使人联想 ( http: / / www.21cnjy.com )起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为 ( http: / / www.21cnjy.com )北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

5.这三段文字写了哪三幅画面?

答案:清晨静观;落蕊轻扫;秋蝉嘶叫。

6.作者写对故都之秋的想念时,为什么突出写了租一椽破屋来住着时的所见所闻,而对陶然亭等名胜却只用一笔带过?

答案:写租住破屋时的所见所感,更能体现出北国之秋“清、静、悲凉”的特点,表达出作者的主观感情。

7.赏析下面一段话。

像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有。只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

答案:作者用平白如话的语言,从视觉、听觉、 ( http: / / www.21cnjy.com )嗅觉、触觉上,寥寥数笔,勾勒出槐树的落蕊,把读者带进了故都之秋的清、静、悲凉之中。用词朴素,角度新颖,从细微处落笔,感人至深。

8.第三段主要采用什么手法来写?写秋蝉就“像是家家户户都养在家里的家虫”的意图是什么?

答案:运用了反衬的手法。用南国秋天的蝉鸣反衬北国秋蝉啼唱的特点,“像家家户户都养在家里的家虫”表现了作者对故都之秋的亲切向往和眷恋之情。

(二)阅读下面的文章,回答9~12题。

读 秋

徐海蛟

①我还是小学生时,读到过这样的句子:“稻子笑弯了腰,高粱笑红了脸。”那是小时候我对秋天的印象。在小小心灵里,秋天是喜滋滋的,有点暖烘烘的甜味,连空气里都流动着作物成熟的气息。后来我才知道“春耕秋收”,这是我们千百年来约定俗成的习惯。因了成熟与收获的期许,我们觉得秋天是一个有内涵的季节。春华秋实既是对季节的礼赞,更是对生命完满的向往,一个生命在春天的萌发和夏天的绽放后一定要在秋天结出果实,才不会失于轻飘,才不会虚于此行。

②长大以后,我开始看到秋天的美,这样的美逐渐清晰起来。

③其实,漫长的少年时代,我也 ( http: / / www.21cnjy.com )隐约感觉到了秋天的美丽,我时常在暮色四起的田野里游荡,收割后的田野空空荡荡的,夕阳像薄纱一样。那时,能闻见一种稻禾的气味,混着空气里衰草的香。那样的气息总是让心变得空落起来,变得忧伤起来,像一个山谷,里面储满了寂静。我知道这是秋天的况味,许多年后,这样的味道被我封存在记忆里了,看到“秋天”这个词语,或者一阵阵微凉的风开始在大地上跑动,它们就氤氲开来,缭绕在心里。现在,听过春天华丽的喧响,看过夏天盛大的热情,我能深切体会到秋天的美。秋天的美是收敛的,沉静的,不事张扬的,像一个艺术家,有宽广的内心,却在眉眼间藏着那么些让人琢磨不透的忧郁。

④如果你有时间凝视一棵树,你会看到我说 ( http: / / www.21cnjy.com )的静美,它在秋天里呈现出一种历经风雨和青涩后的祥和,它的叶慢慢变黄,那些叶很从容地落下来,没有一丝慌乱的感觉。同样,这样的祥和经了秋天的传达,呈现在许多事物上面。

A天空突然高远,夕阳变得彤红,像枝头丰 ( http: / / www.21cnjy.com )盈的柿子,仿佛随时都流出香甜的汁来。B岸边的苇丛,此刻有了花白的芦花,在秋风里摇曳,它们也是不急不躁的,一茎芦苇,就是一个悄然独立的思想者。河水不再暴涨了,一条河度过夏天就恢复了冷静,它有了一种舒缓的节奏,有了处变不惊的阅历,像柴可夫斯基琴键下流淌出来的音乐,像马友友的大提琴独奏曲。

⑤这是时间上的秋天,她以一个季节的形式出现,从九月的眸光里开始。

⑥秋天有更多内涵。有时她在一张古琴的弦上 ( http: / / www.21cnjy.com )荡漾,像夕阳下的水波那样,有着一圈又一圈丝绸般的涟漪;有时,她又以几朵白菊的形象落到一盏茶里,那是一个白瓷杯,在一张原木的茶几上独自入定。这么说秋天并不仅仅是时间上的,现在我更倾向于认为“秋天”是一个关乎文化和心灵的词汇。真正的秋天,在时间的远方,在古老的典籍里,在脆薄的纸页间。从屈原写下“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”开始,从庾信写下“树树秋声,山山寒色”开始,从马致远写下那首著名的小令《天净沙·秋思》开始,秋天就有了另外一种形式。她不仅仅是时间的概念,我们古老中国的秋天,其实住在诗行里,住在文字里,住在游子绵长的乡愁里。

⑦现在,在我看来秋天已是一种气象了,像一条流 ( http: / / www.21cnjy.com )到开阔处的大河,像一座到了深秋的寒山,白云深处有人家。秋天也是一个放下成见的人,不再愤怒不再计较不再轻易害怕未知的人生。在秋天里,我愿意将心安放下来,将那些生命里的烦扰理清。我要只留下爱和深思,秋天到来的时候,我愿意是一棵落尽繁花的树。

9.第②段和第⑤段在文章的结构上有什么作用?

答案:第②段领起第③和第④两个自然段,第⑤段总括第③和第④两个自然段。(只答“领起下文”、“总括上文”不够全面)

10.解释下列两句话在文中的含意。

(1)它们就氤氲开来,缭绕在心里。

答案:(1)每当秋风乍起,秋天来临之际,被封存在“我”的记忆里的秋天那种空荡、萧疏、让人伤感的况味就会在“我”心中复活弥漫,挥之不去。

(2)我们古老中国的秋天,其实住在诗行里,住在文字里,住在游子绵长的乡愁里。

答案:“秋天”是中国古代文人伤感的季 ( http: / / www.21cnjy.com )节,他们把秋天写进诗文里,抒发自己的悲凉情怀;秋天萧然寂寥的季节特征很容易引发古代游子对故乡和亲人的思念。

11.品味文中第④段画线的两个句子,简析它们在语言表达上的效果及其作者这样写的用意。

A.答案:这是一个新奇的比喻,生动形象地写出了秋天的夕阳在高远的天空下的独特景象,表现出一种静穆祥和之美。

B.答案:说芦花“不急不躁的”在秋风里 ( http: / / www.21cnjy.com )摇曳,“一茎芦苇,就是一个悄然独立的思想者”,这是采用拟人的手法,赋予芦苇以人的情态,更好地表现了秋天的芦苇呈现的宁静之美。

用意:这两个句子是作者用以说明秋天的祥和、静美呈现在许多事物上面,而夕阳和芦苇就是两个很好的物象。

12.联系全文,指出作者所说的“秋天的内涵”具体指哪些内容。

答案:(1)春华秋实既是对季节的赞美,更是对生命完美的向往;(2)秋天呈现出一种收敛的、沉静的、不事张扬的静美;(3)秋天是一个关于文化和心灵的词汇;(4)秋天是一种开阔、浑厚、成熟的“气象”。

三、语言运用

13.使用下面的词语写一段描写性文字,要求运用比喻、拟人的修辞方法(可以变动词语顺序,不超过60字)。

银杏树 初冬 疾风骤雨 凋零

答案:(示例)昨夜,疾风骤雨丝毫也不曾理 ( http: / / www.21cnjy.com )会生命的感受;今晨,初冬的银杏树的叶子只得华丽转身,扑簌簌凋零的片片绿叶仿佛瞬间蜕变,如同云霞般金黄、耀眼。

14.请用一句话概括下面新闻选段的核心内容(不得超过20字)。

扩建后的省博物馆主要包括综合馆、编 ( http: / / www.21cnjy.com )钟馆和岭南文化馆三大主体建筑。综合馆居中,编钟馆和文化馆立于综合馆前方两侧,形成“一主两翼”的格局,如凤凰展翅,气势宏伟。三馆都是大坡面屋顶,黑瓦,黄墙,红柱,高台阶大回廊,呈现出典型的岭南建筑风格。

解析:新闻语段的压缩要注意陈述的对象,抓住主要信息。此段的陈述对象为“扩建后的省博物馆”,具体内容为“主体建筑的风格”以及它具有的特征。

答案:(示例)扩建后的省博物馆三大主体建筑呈“一主两翼”格局具有岭南建筑风格。