苏教版《技术与设计+2》第一单元《结构及其设计》单元教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 苏教版《技术与设计+2》第一单元《结构及其设计》单元教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 486.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 通用技术 | ||

| 更新时间 | 2024-06-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《技术与设计 2》 第一单元 《结构及其设计》

《结构及其设计》单元设计

单元基本信息

学科 通用技术 实施年级 高二 设计者 董中红 胡广东 徐建强 陈国刘

使用教材 通用技术 苏教版 技术与设计 2

单元名称 第一单元 结构及其设计

单元课时 4 课时

引领性学习主题

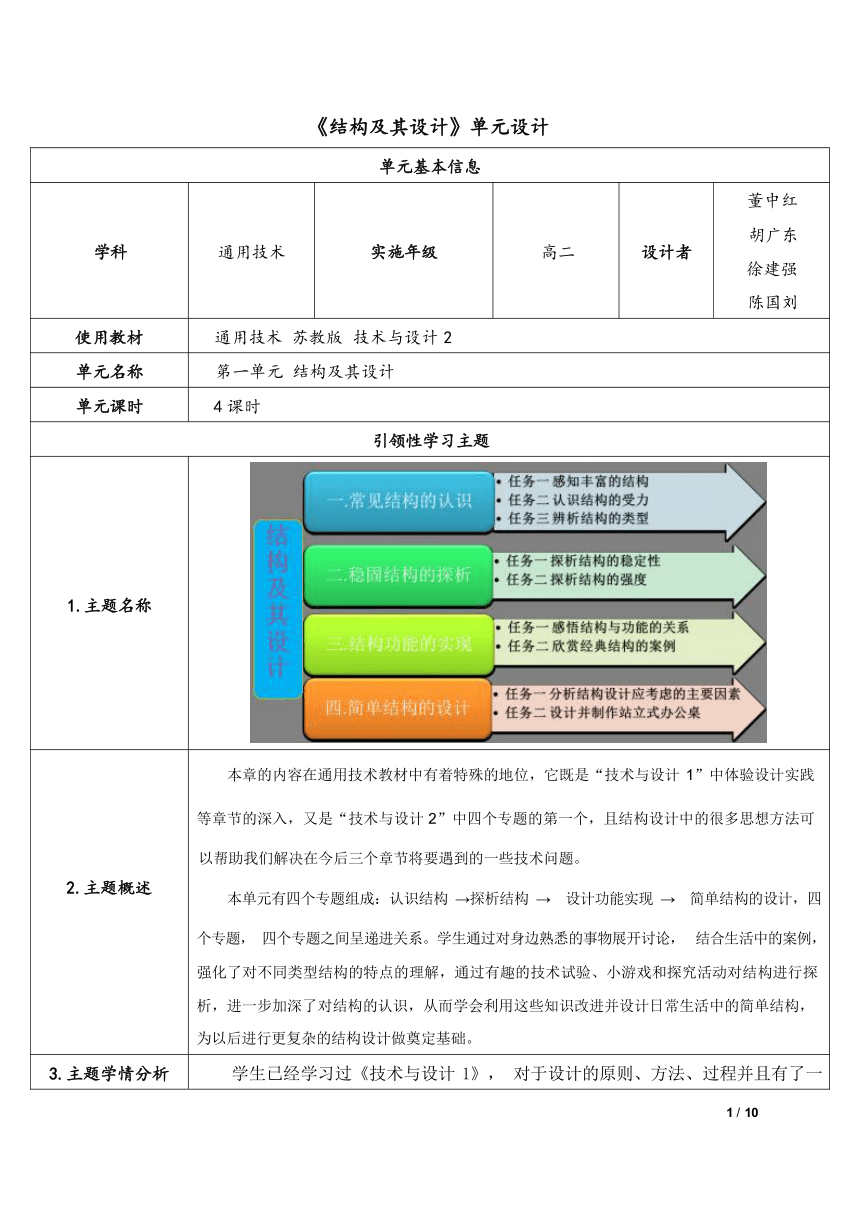

1.主题名称

2.主题概述 本章的内容在通用技术教材中有着特殊的地位,它既是“技术与设计 1”中体验设计实践 等章节的深入,又是“技术与设计 2”中四个专题的第一个,且结构设计中的很多思想方法可 以帮助我们解决在今后三个章节将要遇到的一些技术问题。 本单元有四个专题组成:认识结构 →探析结构 → 设计功能实现 → 简单结构的设计,四 个专题, 四个专题之间呈递进关系。学生通过对身边熟悉的事物展开讨论, 结合生活中的案例, 强化了对不同类型结构的特点的理解,通过有趣的技术试验、小游戏和探究活动对结构进行探 析,进一步加深了对结构的认识,从而学会利用这些知识改进并设计日常生活中的简单结构, 为以后进行更复杂的结构设计做奠定基础。

3.主题学情分析 学生已经学习过《技术与设计 1》, 对于设计的原则、方法、过程并且有了一

1 / 10

定的动手能力,经过高一物理的学习有了一定的力学基础。但是对于结构的内部受 力以及结构的设计缺乏经验,授课时还是需要老师根据学生实际情况预设案例并准 备材料。通过联系实际生活和实际操作帮助学生体会并实现知识能力的学习和提高。

4.开放性学习环境 智慧课堂、多媒体设备、网络平台

5.课标要求

1、了解结构的涵义,能从力学的角度理解结构的概念和一般分类; 2、能分析生活中的结构的构件是如何承受力的; 3、了解结构稳定性、结构强度的涵义; 4、能通过实例来分析影响结构稳定性和结构强度的主要因素; 5、通过设定任务,让学生在完成设计和制作结构模型的过程中了解结构的知识; 6、能从技术和文化的角度欣赏并评价典型结构设计的案例。

课标素养名称 6.核心素养导向的单元学习目标

结构与设计 水平 1:认识生活中的结构的多样性,技术领域和自然界中的形形色色的结构 都可以给设计带来无穷的启发和灵感。知道结构无处不在。对于不合理的结构可以 主动自发的思考如何进行改进和优化。 水平 2:能通过实际结构的分析,知道影响结构稳定性和强度的因素,并进行 简单的结构设计。

挑战性学习活动/任务(以课时为单位规划)

课时 任务序号 7.教学过程 8.评价建议

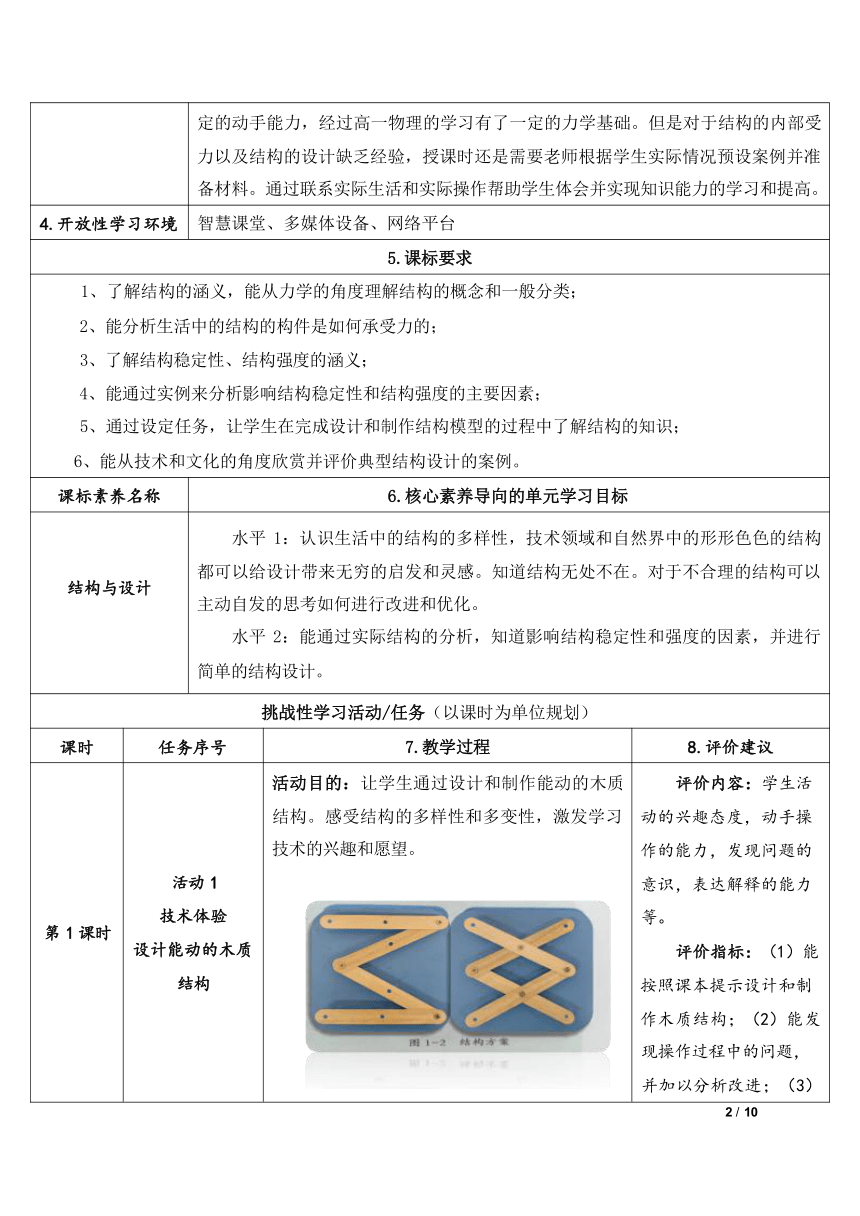

第 1 课时 活动 1 技术体验 设计能动的木质 结构 活动目的:让学生通过设计和制作能动的木质 结构。感受结构的多样性和多变性,激发学习 技术的兴趣和愿望。 评价内容:学生活 动的兴趣态度,动手操 作的能力,发现问题的 意识,表达解释的能力 等。 评价指标:(1)能 按照课本提示设计和制 作木质结构;(2)能发 现操作过程中的问题, 并加以分析改进;(3)

2 / 10

活动内容:教师带领学生制作木质结构。 活动过程:(1)按照方案甲、乙分别设计、组 装两种结构。 (2)通过展示结构,体会两种结构的优点。 (3)思考生活中有哪些物品采用了这两种结构 能有效表达自己的想 法。 评价方法:教师观察、 课堂对话,学生操作。

第 1 课时 活动 2 苍耳子与尼龙粘 扣 活动目的:体会人类研究自然界结构从而获得 创作启发和灵感的喜悦感。 活动内容:小组一起研究苍耳子外观结构。 活动过程: (1)用放大镜观察苍耳子的结构特点 (2)尼龙粘扣的原理和结构的优化。 评价内容:能体会 研究结构给我们的创作 和设计带来的启发。 评价指标:激发学 生研究自然中结构的兴 趣。 评价方法:学生自 发思考和主动去研究周 围形形色色的结构。

第 1 课时 活动 3 壳体结构受力 探析--鸡蛋承重 试验 活动目的:通过探究壳体结构—鸡蛋的受力, 感受结构的魅力。 活动内容: (1)思考具有“脆弱外壳 ”的鸡蛋能够承 受铁块的压力? (2)实验探究鸡蛋承重的极限。 活动过程: (1)先猜测鸡蛋的承受能力; (2)师生共同完成试验; (3)分析鸡蛋能够承重远大于自身重力的 外力的原因。 评价内容:对壳体结构 受力的尝试性讨论。 评价指标:能正确表 达出自己的观点,能积 极地参与讨论,得出结 论,能总结出正确的价 值观。 评价方法:小组讨论、 总结汇报、老师评价。

3 / 10

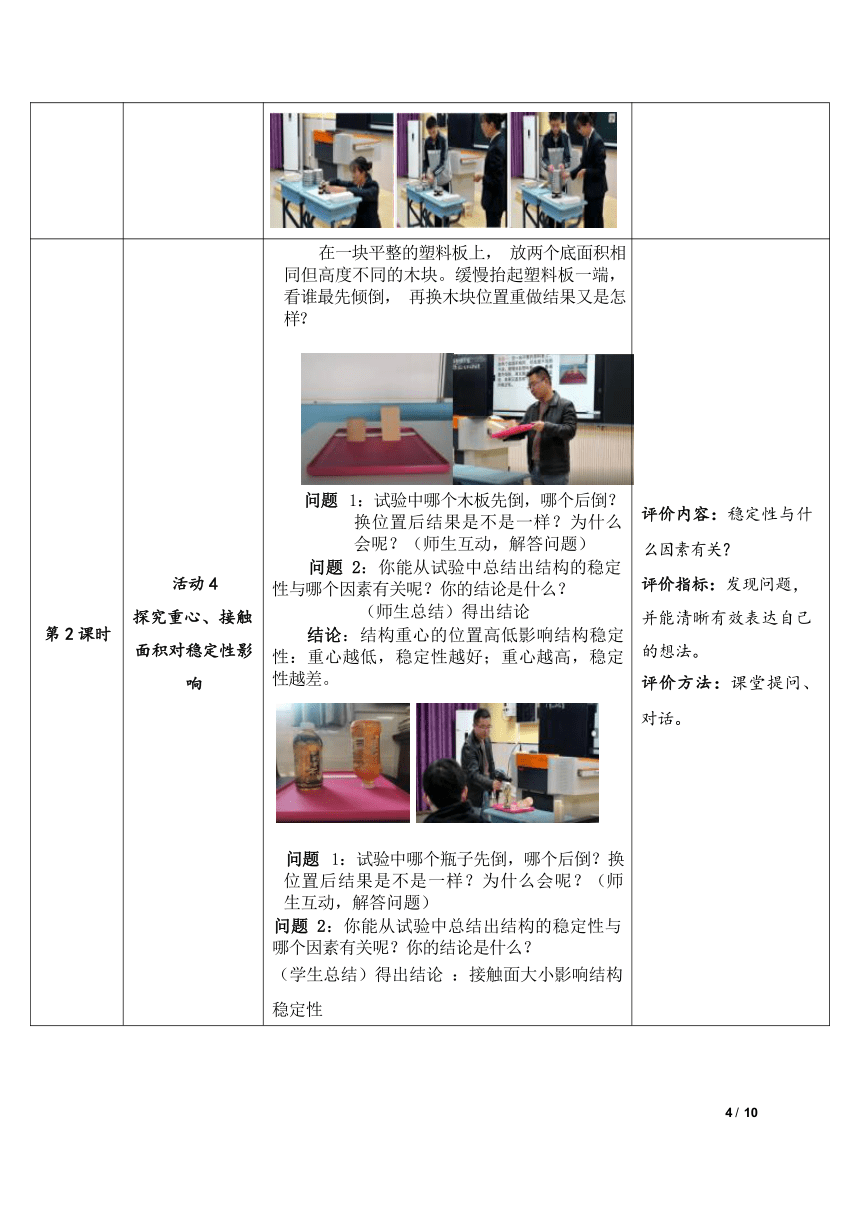

第 2 课时 活动 4 探究重心、接触 面积对稳定性影 响 在一块平整的塑料板上, 放两个底面积相 同但高度不同的木块。缓慢抬起塑料板一端, 看谁最先倾倒, 再换木块位置重做结果又是怎 样? 问题 1:试验中哪个木板先倒,哪个后倒? 换位置后结果是不是一样?为什么 会呢?(师生互动,解答问题) 问题 2:你能从试验中总结出结构的稳定 性与哪个因素有关呢?你的结论是什么? (师生总结)得出结论 结论:结构重心的位置高低影响结构稳定 性:重心越低,稳定性越好;重心越高,稳定 性越差。 评价内容:稳定性与什 么因素有关? 评价指标:发现问题, 并能清晰有效表达自己 的想法。 评价方法:课堂提问、 对话。

问题 1:试验中哪个瓶子先倒,哪个后倒?换 位置后结果是不是一样?为什么会呢?(师 生互动,解答问题) 问题 2:你能从试验中总结出结构的稳定性与 哪个因素有关呢?你的结论是什么? (学生总结)得出结论 :接触面大小影响结构 稳定性

4 / 10

第 2 课时 活动 5 探究对稳定 性影响 教师展示自制教具,进一步引导学生得出最终 结论。 结构重心的位置高低影响结构稳定性的结论成 立是有条件的,条件是: 结构重心所在点的垂线是否落在结构底面的范 围内,落在底面范围内就是稳定的,反之就会 不稳定。 评价内容: 自制教具一 起探索,发现问题的意 识,表达解释的能力。 评价指标: (1)能与小组成员进行 合作; (2)能动手操作完成帐 篷搭建;(3)能有效表 达自己的想法。

活动 6 探究稳定性 的决定因素 提高学生灵活的运 用知识的能力,锻炼学 生解决生活中问题的能 力,激发学生对这部分 的内容的延展性学习。

学生展示自己所创作的结构,看一看谁更稳定 活动目的: 【学生活动】分组进行小组实验,分别设计一 个结构,并进行稳定性的比拼。 活动内容: 利用准备好的材料制作一个稳定的结构。 活动过程: (1)将学生分组, 相互讨论, 根据活动目 的确定实践方案。 (2)为了增加活动体验的趣味性和实践 性,活动器材并没有完全按照课本方案,而是 采用学生们自己设计制作的模型。

5 / 10

第 3 课时 活动 7 自制斗拱模型 评价内容: 小组全体学 生的活动参与度, 小组 团队合作精神,动手操 作的能力,表达解释的 能力,发现及解决问题 的能力等。 评价指标:(1)能操作 完成斗拱结构制作;(2) 能发现操作过程中的问 题,并加以分析改进; (3)能有效表达自己的 想法;(4)能与小组成 员进行合作。 评价方法:教师观察、 课堂对话,学生操作。

活动目的: 【学生活动】分组进行小组实验,组装斗拱模 型。 活动内容: 思考的受力特点以及如何起到稳固建筑的 作用?制作一个斗拱结构。 活动过程: (1)将学生分组, 相互讨论, 根据活动目 的确定实践方案。 (2)为了增加活动体验的趣味性和实践 性,活动器材并没有完全按照课本方案,而是 采用学生们自己设计制作的模型。

第 4 课时 活动 8 制作简易相框 要求: 1.能方便的取放相片。 2.具有一定的稳定性和强度。相框不易变形, 支架不易松动,相框与支架连接牢固。 3.具有一定的装饰性。 4.相框的长度、宽度、厚度尺寸要求。 通过简易相片架的设计 从实践试验中体会结构 设计应考虑的主要因素 如稳定性和强度实用性 等因素。

6 / 10

活动 9 制作折叠椅 制作: 选用合适的制作材料、连接材料以及工具设备。 制作材料如木料、圆柱形细绳、履带式布条、 不锈钢型材等;连接材料如、铁钉、钢条、螺 丝等 ; 工具设备如木工锯 、 手电钻等 。 通过任务二设计并制作 折叠式小板凳是课堂和 课后的一个延续或者叫 做作业,起到了巩固简 单结构的设计。

第 4 课时 活动 10 制作站立式办公 桌 项目: 设计并制作一个简单的站立式办公桌。 要求: 1. 能方便、快捷地实现桌面的升高和下降。 2. 具有一定的稳定性和强度。 3. 结构简单,能够利用技术实践室的基本工 具、设备进行制作。 评价内容: 结合本 节内容,对本活动体验 的总结与表达。 评价指标: 结合技 术的实践性清晰有效表 达自己的观点和解释试 验效果。 评价方法:教师观 察、学生操作、体验总 结。

制作: 选用合适的制作材料、连接材料以及工具设备。 制作材料如木料、木板、三合板、三聚氰胺板、 不锈钢型材等;连接材料如自攻螺钉、铆钉、 铁钉、螺旋螺母等;工具设备如木工锯、手电 钻等。

7 / 10

9. 反思性教学改进

课时 课时教学反思 单元教学反思

第 1 课时 在授课时,我把课程的重点放在本节重难点放在任务一---- 感知丰富的结构、任务二---认识结构的受力两项上。 在任务三---辨析结构的类型时因时间关系,虽然师生互动展 示了鸡蛋的承重, 但是技术试验的活动时间依然不够, 鸡蛋的承重 力没有完整地呈现, 结构的类型及受力也还需要后续课程进一步完 善。 在以后的教学过程中,引领学生思考,树立科学的技术理念, 引导学生多动脑, 勤动手, 在操作中学会更多技术体验, 加深和促 进知识的吸收度。 (1)在案例的选择上, 可以尽量选择学生实际 生活中熟悉的或者了解 的技术手段,这样方便 学生对这类技术进行分 析, 已达到我们的教学 目的。 (2)课堂教学中, 应该 给予学生更多动手操作 的机会。在操作活动的 设计上,可以选择学生 参与度更广的、更有体 验性的技术活动。

第 2 课时 本节课通过各种各样的图片和实验来把抽象的内容具体化,形象 化。结构的稳定和强度原本是 2 课时内容, 现用 1 课时上完, 时间 有点紧张,另外学生互动还需要进一步加强引导。

第 3 课时 在斗拱榫卯结构的介绍中,可以进一步优化,分析更多作品, 对发现并解决问题能力的培养上还需要后续课程进一步完善。 虽然在教学设计时考虑到通用技术的学科特点, 但依然没有更细致 的从产品设计的结构和功能方面进行专业的解读。有关思维碰撞、 技术案例分析等方面对学生的引导不够, 缺乏对结构中理论知识与 生产生活实践相结合的分析。

第 4 课时 在“站立式办公桌的桌面所需三合板的切割、支架的加工、包括折 叠式的支架的加工 ”在技术体验中各组学生基本上完成了简单结构 的设计体验, 但对试验过程中遇到的“站立式高度的调节”、“支 架的稳定性和强度 ”等技术问题没能进一步优化, 对发现并解决问 题能力的培养上还不够深入,需要后续课程进一步完善。 本节课重点内容之一简单结构的设计。虽然在教学设计时考虑 到通用技术的学科特点, 教学中更要体现在设计的环节中。后期将 多钻研通用科技新课程理念, 以学科核心素养为导向, 以实践为基 础,优化教学设计。

8 / 10

10.单元作业

1.查阅资料,看看还有哪些结构是受自然界结构启发而发明的。 2.观察生活中的结构,分别找出两个受拉、受压、受弯曲、受剪切、受扭转的的例子。 3.仔细观察生活中常见的结构,并进行分类。 4.课后练习与综合实践。 5.进一步完善相片架、站立式办公桌、折叠式小板凳模型。

9 / 10

《结构及其设计》单元设计

单元基本信息

学科 通用技术 实施年级 高二 设计者 董中红 胡广东 徐建强 陈国刘

使用教材 通用技术 苏教版 技术与设计 2

单元名称 第一单元 结构及其设计

单元课时 4 课时

引领性学习主题

1.主题名称

2.主题概述 本章的内容在通用技术教材中有着特殊的地位,它既是“技术与设计 1”中体验设计实践 等章节的深入,又是“技术与设计 2”中四个专题的第一个,且结构设计中的很多思想方法可 以帮助我们解决在今后三个章节将要遇到的一些技术问题。 本单元有四个专题组成:认识结构 →探析结构 → 设计功能实现 → 简单结构的设计,四 个专题, 四个专题之间呈递进关系。学生通过对身边熟悉的事物展开讨论, 结合生活中的案例, 强化了对不同类型结构的特点的理解,通过有趣的技术试验、小游戏和探究活动对结构进行探 析,进一步加深了对结构的认识,从而学会利用这些知识改进并设计日常生活中的简单结构, 为以后进行更复杂的结构设计做奠定基础。

3.主题学情分析 学生已经学习过《技术与设计 1》, 对于设计的原则、方法、过程并且有了一

1 / 10

定的动手能力,经过高一物理的学习有了一定的力学基础。但是对于结构的内部受 力以及结构的设计缺乏经验,授课时还是需要老师根据学生实际情况预设案例并准 备材料。通过联系实际生活和实际操作帮助学生体会并实现知识能力的学习和提高。

4.开放性学习环境 智慧课堂、多媒体设备、网络平台

5.课标要求

1、了解结构的涵义,能从力学的角度理解结构的概念和一般分类; 2、能分析生活中的结构的构件是如何承受力的; 3、了解结构稳定性、结构强度的涵义; 4、能通过实例来分析影响结构稳定性和结构强度的主要因素; 5、通过设定任务,让学生在完成设计和制作结构模型的过程中了解结构的知识; 6、能从技术和文化的角度欣赏并评价典型结构设计的案例。

课标素养名称 6.核心素养导向的单元学习目标

结构与设计 水平 1:认识生活中的结构的多样性,技术领域和自然界中的形形色色的结构 都可以给设计带来无穷的启发和灵感。知道结构无处不在。对于不合理的结构可以 主动自发的思考如何进行改进和优化。 水平 2:能通过实际结构的分析,知道影响结构稳定性和强度的因素,并进行 简单的结构设计。

挑战性学习活动/任务(以课时为单位规划)

课时 任务序号 7.教学过程 8.评价建议

第 1 课时 活动 1 技术体验 设计能动的木质 结构 活动目的:让学生通过设计和制作能动的木质 结构。感受结构的多样性和多变性,激发学习 技术的兴趣和愿望。 评价内容:学生活 动的兴趣态度,动手操 作的能力,发现问题的 意识,表达解释的能力 等。 评价指标:(1)能 按照课本提示设计和制 作木质结构;(2)能发 现操作过程中的问题, 并加以分析改进;(3)

2 / 10

活动内容:教师带领学生制作木质结构。 活动过程:(1)按照方案甲、乙分别设计、组 装两种结构。 (2)通过展示结构,体会两种结构的优点。 (3)思考生活中有哪些物品采用了这两种结构 能有效表达自己的想 法。 评价方法:教师观察、 课堂对话,学生操作。

第 1 课时 活动 2 苍耳子与尼龙粘 扣 活动目的:体会人类研究自然界结构从而获得 创作启发和灵感的喜悦感。 活动内容:小组一起研究苍耳子外观结构。 活动过程: (1)用放大镜观察苍耳子的结构特点 (2)尼龙粘扣的原理和结构的优化。 评价内容:能体会 研究结构给我们的创作 和设计带来的启发。 评价指标:激发学 生研究自然中结构的兴 趣。 评价方法:学生自 发思考和主动去研究周 围形形色色的结构。

第 1 课时 活动 3 壳体结构受力 探析--鸡蛋承重 试验 活动目的:通过探究壳体结构—鸡蛋的受力, 感受结构的魅力。 活动内容: (1)思考具有“脆弱外壳 ”的鸡蛋能够承 受铁块的压力? (2)实验探究鸡蛋承重的极限。 活动过程: (1)先猜测鸡蛋的承受能力; (2)师生共同完成试验; (3)分析鸡蛋能够承重远大于自身重力的 外力的原因。 评价内容:对壳体结构 受力的尝试性讨论。 评价指标:能正确表 达出自己的观点,能积 极地参与讨论,得出结 论,能总结出正确的价 值观。 评价方法:小组讨论、 总结汇报、老师评价。

3 / 10

第 2 课时 活动 4 探究重心、接触 面积对稳定性影 响 在一块平整的塑料板上, 放两个底面积相 同但高度不同的木块。缓慢抬起塑料板一端, 看谁最先倾倒, 再换木块位置重做结果又是怎 样? 问题 1:试验中哪个木板先倒,哪个后倒? 换位置后结果是不是一样?为什么 会呢?(师生互动,解答问题) 问题 2:你能从试验中总结出结构的稳定 性与哪个因素有关呢?你的结论是什么? (师生总结)得出结论 结论:结构重心的位置高低影响结构稳定 性:重心越低,稳定性越好;重心越高,稳定 性越差。 评价内容:稳定性与什 么因素有关? 评价指标:发现问题, 并能清晰有效表达自己 的想法。 评价方法:课堂提问、 对话。

问题 1:试验中哪个瓶子先倒,哪个后倒?换 位置后结果是不是一样?为什么会呢?(师 生互动,解答问题) 问题 2:你能从试验中总结出结构的稳定性与 哪个因素有关呢?你的结论是什么? (学生总结)得出结论 :接触面大小影响结构 稳定性

4 / 10

第 2 课时 活动 5 探究对稳定 性影响 教师展示自制教具,进一步引导学生得出最终 结论。 结构重心的位置高低影响结构稳定性的结论成 立是有条件的,条件是: 结构重心所在点的垂线是否落在结构底面的范 围内,落在底面范围内就是稳定的,反之就会 不稳定。 评价内容: 自制教具一 起探索,发现问题的意 识,表达解释的能力。 评价指标: (1)能与小组成员进行 合作; (2)能动手操作完成帐 篷搭建;(3)能有效表 达自己的想法。

活动 6 探究稳定性 的决定因素 提高学生灵活的运 用知识的能力,锻炼学 生解决生活中问题的能 力,激发学生对这部分 的内容的延展性学习。

学生展示自己所创作的结构,看一看谁更稳定 活动目的: 【学生活动】分组进行小组实验,分别设计一 个结构,并进行稳定性的比拼。 活动内容: 利用准备好的材料制作一个稳定的结构。 活动过程: (1)将学生分组, 相互讨论, 根据活动目 的确定实践方案。 (2)为了增加活动体验的趣味性和实践 性,活动器材并没有完全按照课本方案,而是 采用学生们自己设计制作的模型。

5 / 10

第 3 课时 活动 7 自制斗拱模型 评价内容: 小组全体学 生的活动参与度, 小组 团队合作精神,动手操 作的能力,表达解释的 能力,发现及解决问题 的能力等。 评价指标:(1)能操作 完成斗拱结构制作;(2) 能发现操作过程中的问 题,并加以分析改进; (3)能有效表达自己的 想法;(4)能与小组成 员进行合作。 评价方法:教师观察、 课堂对话,学生操作。

活动目的: 【学生活动】分组进行小组实验,组装斗拱模 型。 活动内容: 思考的受力特点以及如何起到稳固建筑的 作用?制作一个斗拱结构。 活动过程: (1)将学生分组, 相互讨论, 根据活动目 的确定实践方案。 (2)为了增加活动体验的趣味性和实践 性,活动器材并没有完全按照课本方案,而是 采用学生们自己设计制作的模型。

第 4 课时 活动 8 制作简易相框 要求: 1.能方便的取放相片。 2.具有一定的稳定性和强度。相框不易变形, 支架不易松动,相框与支架连接牢固。 3.具有一定的装饰性。 4.相框的长度、宽度、厚度尺寸要求。 通过简易相片架的设计 从实践试验中体会结构 设计应考虑的主要因素 如稳定性和强度实用性 等因素。

6 / 10

活动 9 制作折叠椅 制作: 选用合适的制作材料、连接材料以及工具设备。 制作材料如木料、圆柱形细绳、履带式布条、 不锈钢型材等;连接材料如、铁钉、钢条、螺 丝等 ; 工具设备如木工锯 、 手电钻等 。 通过任务二设计并制作 折叠式小板凳是课堂和 课后的一个延续或者叫 做作业,起到了巩固简 单结构的设计。

第 4 课时 活动 10 制作站立式办公 桌 项目: 设计并制作一个简单的站立式办公桌。 要求: 1. 能方便、快捷地实现桌面的升高和下降。 2. 具有一定的稳定性和强度。 3. 结构简单,能够利用技术实践室的基本工 具、设备进行制作。 评价内容: 结合本 节内容,对本活动体验 的总结与表达。 评价指标: 结合技 术的实践性清晰有效表 达自己的观点和解释试 验效果。 评价方法:教师观 察、学生操作、体验总 结。

制作: 选用合适的制作材料、连接材料以及工具设备。 制作材料如木料、木板、三合板、三聚氰胺板、 不锈钢型材等;连接材料如自攻螺钉、铆钉、 铁钉、螺旋螺母等;工具设备如木工锯、手电 钻等。

7 / 10

9. 反思性教学改进

课时 课时教学反思 单元教学反思

第 1 课时 在授课时,我把课程的重点放在本节重难点放在任务一---- 感知丰富的结构、任务二---认识结构的受力两项上。 在任务三---辨析结构的类型时因时间关系,虽然师生互动展 示了鸡蛋的承重, 但是技术试验的活动时间依然不够, 鸡蛋的承重 力没有完整地呈现, 结构的类型及受力也还需要后续课程进一步完 善。 在以后的教学过程中,引领学生思考,树立科学的技术理念, 引导学生多动脑, 勤动手, 在操作中学会更多技术体验, 加深和促 进知识的吸收度。 (1)在案例的选择上, 可以尽量选择学生实际 生活中熟悉的或者了解 的技术手段,这样方便 学生对这类技术进行分 析, 已达到我们的教学 目的。 (2)课堂教学中, 应该 给予学生更多动手操作 的机会。在操作活动的 设计上,可以选择学生 参与度更广的、更有体 验性的技术活动。

第 2 课时 本节课通过各种各样的图片和实验来把抽象的内容具体化,形象 化。结构的稳定和强度原本是 2 课时内容, 现用 1 课时上完, 时间 有点紧张,另外学生互动还需要进一步加强引导。

第 3 课时 在斗拱榫卯结构的介绍中,可以进一步优化,分析更多作品, 对发现并解决问题能力的培养上还需要后续课程进一步完善。 虽然在教学设计时考虑到通用技术的学科特点, 但依然没有更细致 的从产品设计的结构和功能方面进行专业的解读。有关思维碰撞、 技术案例分析等方面对学生的引导不够, 缺乏对结构中理论知识与 生产生活实践相结合的分析。

第 4 课时 在“站立式办公桌的桌面所需三合板的切割、支架的加工、包括折 叠式的支架的加工 ”在技术体验中各组学生基本上完成了简单结构 的设计体验, 但对试验过程中遇到的“站立式高度的调节”、“支 架的稳定性和强度 ”等技术问题没能进一步优化, 对发现并解决问 题能力的培养上还不够深入,需要后续课程进一步完善。 本节课重点内容之一简单结构的设计。虽然在教学设计时考虑 到通用技术的学科特点, 教学中更要体现在设计的环节中。后期将 多钻研通用科技新课程理念, 以学科核心素养为导向, 以实践为基 础,优化教学设计。

8 / 10

10.单元作业

1.查阅资料,看看还有哪些结构是受自然界结构启发而发明的。 2.观察生活中的结构,分别找出两个受拉、受压、受弯曲、受剪切、受扭转的的例子。 3.仔细观察生活中常见的结构,并进行分类。 4.课后练习与综合实践。 5.进一步完善相片架、站立式办公桌、折叠式小板凳模型。

9 / 10