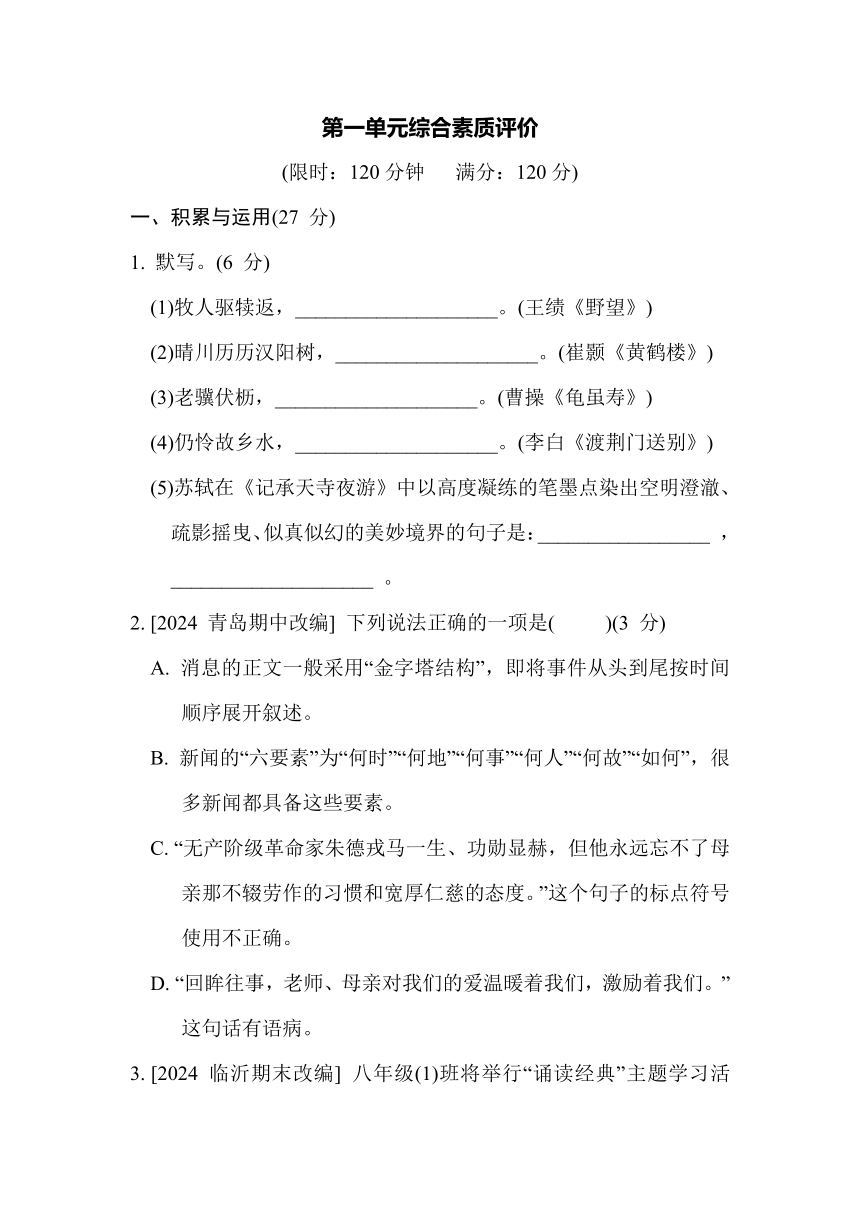

部编版语文(五四制)八年级上册第一单元综合素质评价(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文(五四制)八年级上册第一单元综合素质评价(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 66.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-05 18:34:16 | ||

图片预览

文档简介

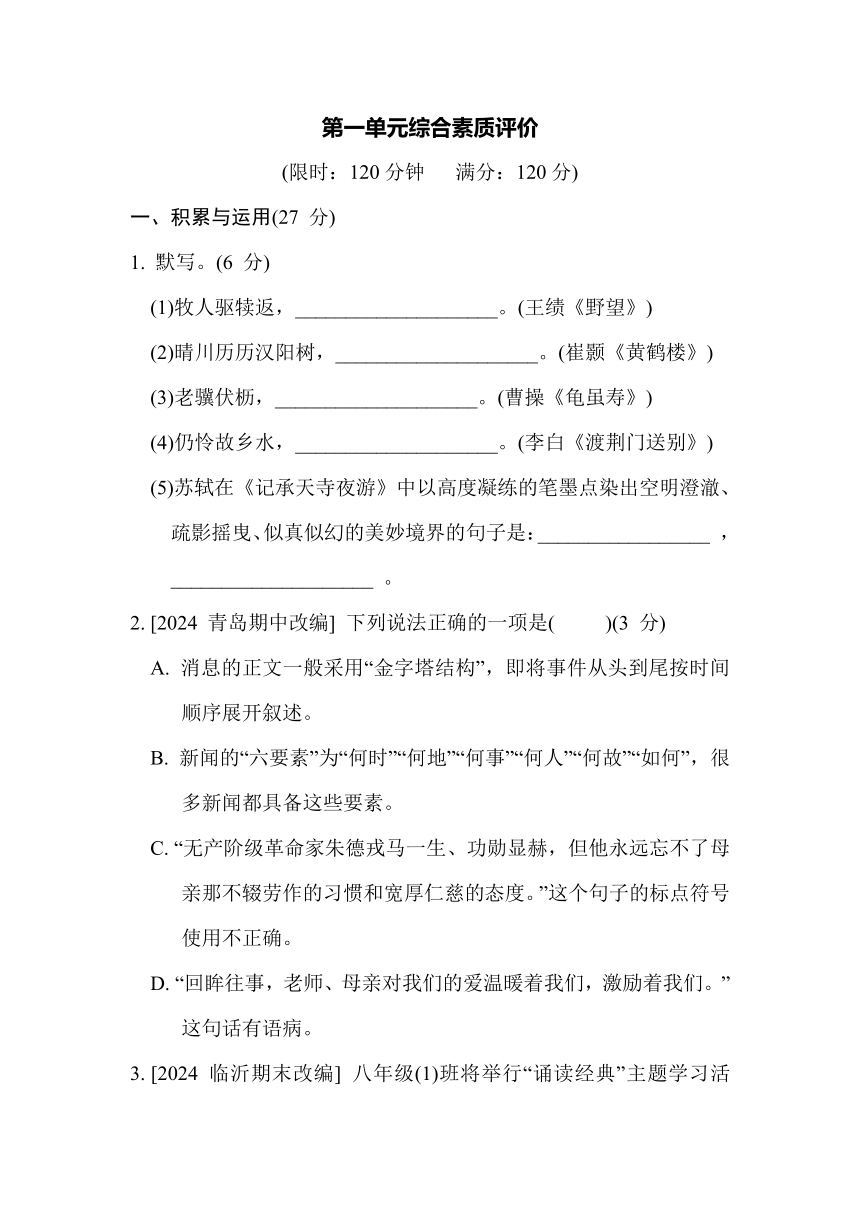

第一单元综合素质评价

(限时:120分钟 满分:120分)

一、积累与运用(27 分)

1. 默写。(6 分)

(1)牧人驱犊返,____________________。(王绩《野望》)

(2)晴川历历汉阳树,____________________。(崔颢《黄鹤楼》)

(3)老骥伏枥,____________________。(曹操《龟虽寿》)

(4)仍怜故乡水,____________________。(李白《渡荆门送别》)

(5)苏轼在《记承天寺夜游》中以高度凝练的笔墨点染出空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界的句子是:_________________ ,____________________ 。

2. [2024 青岛期中改编] 下列说法正确的一项是( )(3 分)

A. 消息的正文一般采用“金字塔结构”,即将事件从头到尾按时间顺序展开叙述。

B. 新闻的“六要素”为“何时”“何地”“何事”“何人”“何故”“如何”,很多新闻都具备这些要素。

C. “无产阶级革命家朱德戎马一生、功勋显赫,但他永远忘不了母亲那不辍劳作的习惯和宽厚仁慈的态度。”这个句子的标点符号使用不正确。

D. “回眸往事,老师、母亲对我们的爱温暖着我们,激励着我们。”这句话有语病。

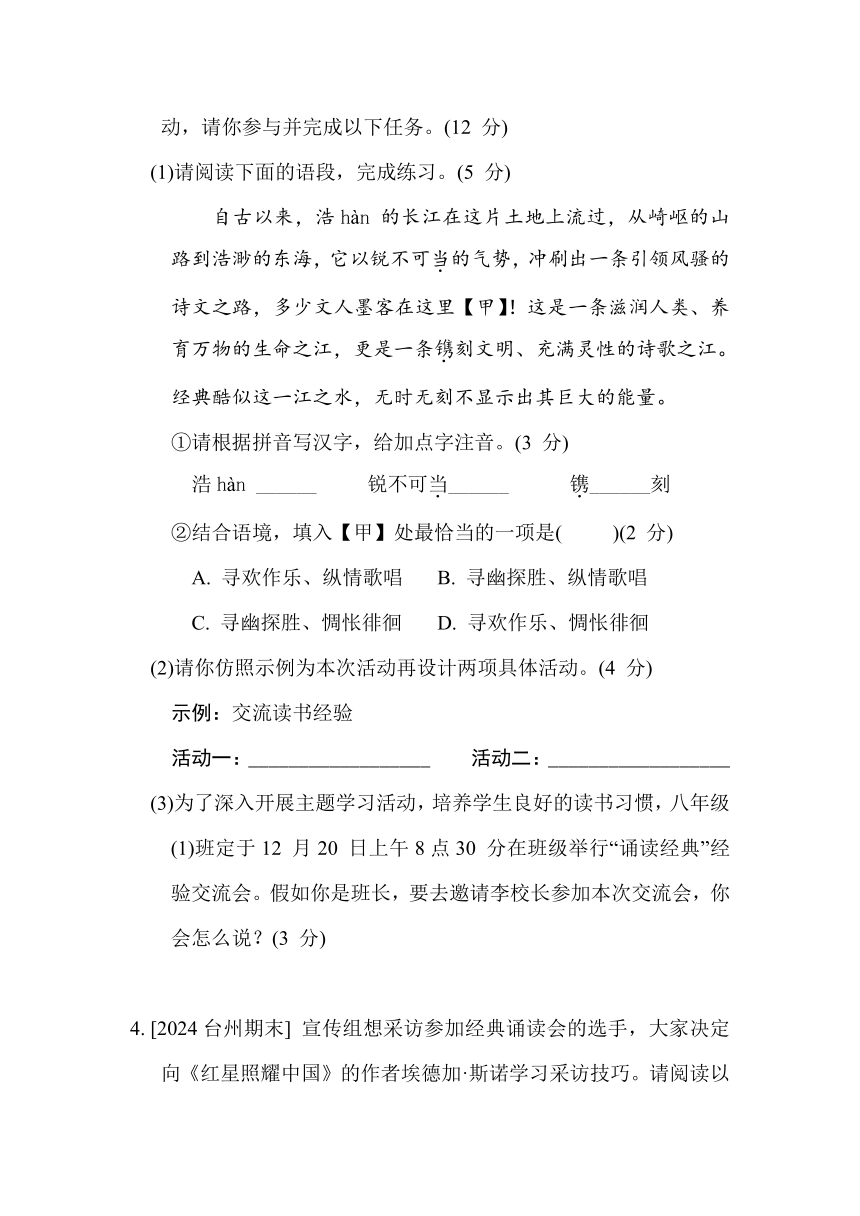

3. [2024 临沂期末改编] 八年级(1)班将举行“诵读经典”主题学习活动,请你参与并完成以下任务。(12 分)

(1)请阅读下面的语段,完成练习。(5 分)

自古以来,浩hàn 的长江在这片土地上流过,从崎岖的山路到浩渺的东海,它以锐不可当的气势,冲刷出一条引领风骚的诗文之路,多少文人墨客在这里【甲】!这是一条滋润人类、养育万物的生命之江,更是一条镌刻文明、充满灵性的诗歌之江。经典酷似这一江之水,无时无刻不显示出其巨大的能量。

①请根据拼音写汉字,给加点字注音。(3 分)

浩hàn ______ 锐不可当______ 镌______刻

②结合语境,填入【甲】处最恰当的一项是( )(2 分)

A. 寻欢作乐、纵情歌唱 B. 寻幽探胜、纵情歌唱

C. 寻幽探胜、惆怅徘徊 D. 寻欢作乐、惆怅徘徊

(2)请你仿照示例为本次活动再设计两项具体活动。(4 分)

示例:交流读书经验

活动一:__________________ 活动二:__________________

(3)为了深入开展主题学习活动,培养学生良好的读书习惯,八年级(1)班定于12 月20 日上午8点30 分在班级举行“诵读经典”经验交流会。假如你是班长,要去邀请李校长参加本次交流会,你会怎么说?(3 分)

4. [2024台州期末] 宣传组想采访参加经典诵读会的选手,大家决定向《红星照耀中国》的作者埃德加·斯诺学习采访技巧。请阅读以下材料,明确人物,并总结两条采访经验。(6 分)

【材料一】A 在我的印象中是一个感情丰富的人物。有一两次当讲到已死的同志或回忆到少年时代不幸事件的时候,我看见他的眼睛是润湿的。

【材料二】“我以为他的基本特点就是天性极端温和”“其次,他对一切大小事情都十分负责。再次,他喜欢跟一般战斗员共同生活,跟他们时常谈话。”“他喜欢运动,同时又喜欢读书……打仗时B 老在前线指挥,但从没有受过伤。” ——摘自B 妻子的访谈

(1)A 是___________,B 是___________。(填人物)(2 分)

(2)总结埃德加·斯诺的采访经验。(4 分)

①阅读【材料一】我发现,采访应关注采访对象的细节,比如埃德加·斯诺在采访人物A 时,关注到_________________________ ______________________________________________________。

②阅读【材料二】我发现,采访时还可以采用侧面采访,其效果是_____________________________________________________ ______________________________________________________。

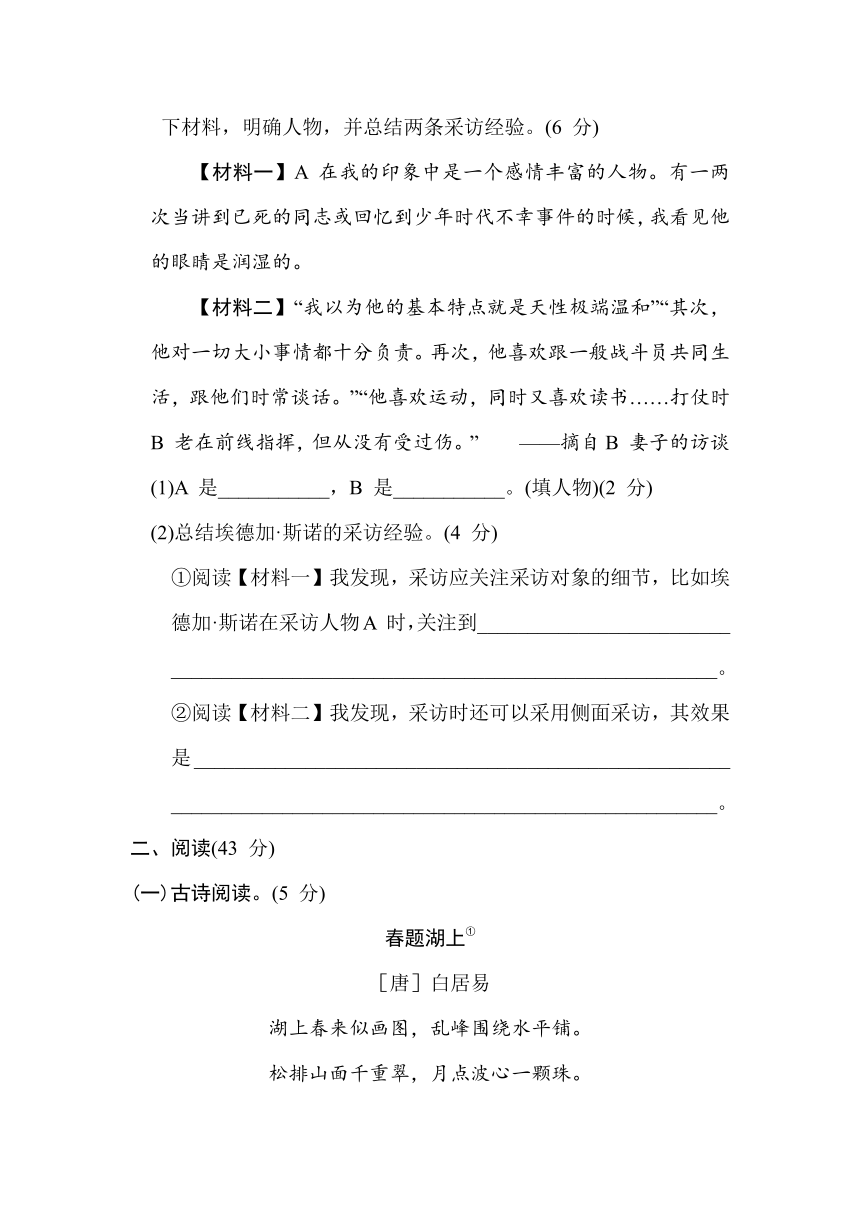

二、阅读(43 分)

(一)古诗阅读。(5 分)

春题湖上①

[唐]白居易

湖上春来似画图,乱峰围绕水平铺。

松排山面千重翠,月点波心一颗珠。

碧毯线头抽早稻,青罗裙带展新蒲。

未能抛得杭州去,一半句留②是此湖。

【注释】①本诗是白居易即将离任杭州刺史时所作。②句留:耽搁。

5. 下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )(2 分)

A. 本诗是一首写西湖春景的诗,前三联写景凸显“碧”字,尾联抒情重在“留”字。

B. 开篇以“画图”起笔,其后五句,诗人用比喻再现了西湖山水和田园的明媚风光。

C. 颔联“排”“点”两字最为生动传神,青松千层如山之翠屏,月影如珠点缀湖心。

D. 本诗尾联和《钱塘湖春行》的尾联都是间接抒情,抒发了诗人对西湖美景的喜爱之情。

6. 本诗描绘了春日西湖的美景,采用大处点染、小处着墨的笔法。请结合具体诗句进行分析。(3 分)

(二)[2024 烟台期中] 文言文阅读。(12 分)

【甲】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(《答谢中书书》)

【乙】

道州城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪。水抵两岸,悉皆怪石,欹①嵌盘屈,不可名状。清流触石,洄悬激注②。佳木异竹,垂阴相荫。此溪若在山野,则宜逸民退士③之所游处;在人间可为都邑之胜境静者之林亭。而置州已来,无人赏爱,徘徊溪上,为之怅然。

(节选自《右溪记》,有改动)

【注释】①欹:倾斜。②洄悬激注:溪流触岸后回旋激荡貌。③逸民退士:指隐居遁世者。

7. 下列选项中加点词意思相同的一项是( )(2 分)

A. 四时俱备 有奇字素无备者

B. 未复有能与其奇者 以为世无足复为鼓琴者

C. 此溪若在山野 猛浪若奔

D. 则宜逸民退士之所游处 宜乎众矣

8. 下列选项中的“之”字与“则宜逸民退士之所游处”中的“之”意思和用法相同的一项是( )(2 分)

A. 实是欲界之仙都 B. 何陋之有

C. 睨之久而不去 D. 两狼之并驱如故

9. 用“/”给下面句子断句。(限断两处)(2 分)

在 人 间 可 为 都 邑 之 胜 境 静 者 之 林 亭

10. 用现代汉语翻译下面句子。(4 分)

(1)晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

(2)水抵两岸,悉皆怪石,欹嵌盘屈,不可名状。

11. 两篇文章都运用了借景抒情的写法,其抒发的情感有什么共同之处?请简要概括。(2 分)

(三)[2024 济南期中] 现代文阅读I。(10 分)

【材料一】

杭州亚运会的中国气韵

①杭州亚运会是一场体育竞技的盛会,亦是展现深厚文化内涵的舞台。

②在亚运会的视觉形象设计中,来自良渚文化的玉琮,是被运用得最多的文化意象。在亚运会吉祥物名为“江南忆”的三个机器人中,戴着“神人兽面纹”头饰的“琮琮”,其设计灵感便源自良渚古城遗址;戴着荷叶形头饰,以三潭印月为顶的“莲莲”则代表西湖;头顶钱江潮的“宸宸”,额头嵌以拱宸桥图案,代表京杭大运河。良渚古城、西湖和京杭大运河是杭州的三大世界文化遗产,三者聚合在一起,更加自信和从容地显现出城市文化内涵与本色。

③杭州亚运会奖牌“湖山”将方形玉琮和圆形奖牌融为一体,正面用凸出的线条勾勒出“三面云山一面城”的杭城画卷,背面形似方形印章,寓意运动员们在杭州亚运会上留下美好的印记。除此之外,火炬“薪火”中也能看到玉琮内圆外方的身影。这些都折射出中国人天圆地方的宇宙观和“礼通天地”的人文内蕴,表达出中国人“以礼待人”的谦和态度,显现出圆方相融、美美与共的价值取向。

④亚运会视觉形象设计不仅运用了文化意象,还借用了自然意象。形似古典扇面的亚运会会徽“潮涌”描摹潮水的冲涌,核心形象钱塘江和钱江潮头展示了杭州的自然特质,奔涌的江潮体现出勇立潮装头的精神气质。从空中鸟瞰,杭州奥体中心体育场宛若一朵绽放在钱塘江畔的“莲花”,建筑体态源于钱塘江水的动态,屋顶由28 片大“花瓣”和27 片小“花瓣”构成,因此被人们亲切地称为“大莲花”。

⑤在现代科技助力下,杭州亚运会开幕式将中国文化的风采和底蕴呈现得淋漓尽致。万众瞩目的开幕式上,承载着全世界亿万人热情的“数字火炬手”跨越钱塘江,奔向“大莲花”上空,并和现场的火炬手相会,共同点燃主火炬塔。亚运史上首个“数实融合”点火仪式将开幕式现场气氛推向最高潮。现代科技手段的介入,让“虚”与“实”交融为一体,达到中国传统美学所追求的“虚实共生”的状态。

⑥体育不仅是竞技,也是文化。在杭州亚运会这个体育与文化交相辉映的舞台上,展现在世人眼前的,是一个“文化性”的中国,是一种“中国性”的文化。

(选自《光明日报》2023 年9 月30 日,有删改)

【材料二】

①中国青年报客户端杭州10 月8 日电 今晚,“数字火炬手”弄潮儿返场“大莲花”,在杭州亚运会闭幕式“见证”主火炬熄灭。

②闭幕式接近尾声时,由亿万颗星光汇聚而成的“弄潮儿”再次出现,他步履不停,跑进杭州亚运会闭幕式的现场,来到主火炬旁,与观众“比心”互动。互动中,杭州亚运会主火炬缓缓熄灭,现场响起了天籁般的童声。伴着歌声,“弄潮儿”向着场外奔跑,迈向远方,依依惜别,逐渐幻化为漫天的星辰,洒满现场。

③2022 年11 月,杭州亚组委面向全球首创性推出“亚运数字火炬手”。2023 年6 月,亚运会火种在良渚古城遗址成功采集,线上火炬传递活动也同步开启。9 月15 日,“亚运数字火炬手”活动参与总人数突破1 亿,成为亚运史上覆盖区域最广、参与人数最多、持续时间最长的线上火炬主题活动。 (有删改)

12. 下列对两则材料的分析,不正确的一项是( )(3 分)

A. 【材料一】采用了“总—分—总”的结构方式,介绍了杭州亚运会中呈现出的中国气韵。

B. 【材料二】的“中国青年报客户端杭州10 月8 日电”是导语部分,表明新闻材料真实,报道及时。

C. 【材料二】的最后一段为新闻的背景,能够帮助读者了解新闻的来龙去脉。

D. 这两则材料都属于新闻体裁,【材料一】是通讯,【材料二】是消息。

13. 下列对两则材料的理解,不正确的一项是( )(3 分)

A. “琮琮”头顶钱江潮,代表京杭大运河;“宸宸”的设计灵感来源于良渚古城遗址。

B. 杭州亚运会中的玉琮元素,表达出中国人“以礼待人”的谦和态度,显现出圆方相融、美美与共的价值取向。

C. 【材料二】的标题可拟为“‘数字火炬手’限时返场,‘见证’主火炬熄灭”。

D. 承载着亿万人热情的“数字火炬手”成为杭州亚运会上的“弄潮儿”。

14. 【材料一】中的画线句“亚运会视觉形象设计不仅运用了文化意象,还借用了自然意象”能否删除?为什么?(4 分)

(四)[2024 北京市中关村中学期中] 现代文阅读Ⅱ。(16 分)

我伴寂寞守繁华

①在新疆塔城地区裕民县萨尔布拉克草原上,位于中哈边境171 号界碑东南方向8 千米处,有一栋由深褐色土块砌成的房子。这是方圆50 平方千米内唯一的住户,房子的主人是八十多岁的魏德友和老伴刘景好。夫妇俩已在此坚守了半个多世纪,与风沙为伍、与寂寞为伴,默默戍卫着祖国的西陲边境。

②为了“守好祖国的每一寸土地”,1964 年,24 岁的山东小伙魏德友从某军区转业后和30 多名战友一起前往环境恶劣的新疆萨尔布拉克草原屯垦戍边。萨尔布拉克虽然名叫草原,但实际上是一片草木并不茂盛的荒滩,可以说是满目荒凉,自然环境恶劣。【甲】这里夏天蚊虫猖獗,冬季风雪肆虐,大风飞沙走石,小风连绵不断,瘆人的群狼嗥叫声时起时伏。

③生活条件如此艰苦,屯居面临着严峻挑战。入疆4 个月后的一天,魏德友最要好的战友陈秀仓在放羊巡边时被野狼咬伤,患上了狂犬病,不幸去世。临终前,他用尽最后一口气表达了自己的遗愿:“老魏兄弟,国土不能丢啊。”魏德友哽咽着答复战友,发誓用一生来守护边境。

④三年后,魏德友从老家接来妻子刘景好,在边境安下了家。那时,每天清晨和妻子在院子里用树干自制的旗杆升旗后,魏德友都会带上自己的“三件宝”——收音机、旧水壶、望远镜,吆喝着羊群,开始一天的巡边工作。平日里,他每次巡边都要花费12 个小时,去边境线看有没有人员经过的痕迹,到牧民留下的房子查看情况,一天往返的路程至少15 千米。

⑤有一年,当地山洪暴发,河水上涨。按照国际惯例,界河是两国间的天然边界。眼看河流有向境内改道的可能,这意味着中国的国土将会减少几平方千米。魏德友和十几个战友直接跳入河中,以“人肉堤坝”硬挺了七八个小时,阻挡了河流改道。

⑥20 世纪80 年代初,魏德友所在连队被裁撤,战友们陆续搬离,他却坚持要留下来。偌大的草原上,只剩下了魏德友一家。在艰苦时期,一年都吃不到酱油和醋,米面需要翻越几十千米牧道才能送进来,喝的是门口井里打出来的盐碱水,但魏德友和家人始终坚守在边境线上。常常有人问魏德友:“巡边会觉得孤独和寂寞吗?”他只说:“作为一名共产党员,就要接受考验、战胜困难。”

⑦放牧巡边,遇到危险是常有的事。魏德友必须时刻观察是否有人畜抵边,一旦出现突发情况,就要第一时间冲上去制止、劝返,解决不了的就立即与边防派出所或者边防连联系。

⑧有一次,天空飘着雪花,魏德友身背着步枪,骑马沿着没有标记的争议区放牛。忽然,伴随着一阵轰鸣声,他抬头看见一架飞机正在上空盘旋。冒着零下30 多摄氏度的严寒,他趴在雪地里监视了3 个多小时,寻觅到可疑迹象后,他快马加鞭到连队报告了情况。通讯员吹响了民兵集结号,连长率民兵对可疑区域进行地毯式搜索,直至天亮,终于将可疑人员逼退回边境线以外。

⑨还有一年冬天,魏德友像平时一样在黄昏时分出去巡边。他骑着马绕完一圈准备返回的时候,突然刮起了暴风雪,大雪漫天,一会儿就淹没了牧道,很快他就迷了路。魏德友使出浑身的劲儿拉着缰绳走,寒风刺骨,筒靴里漫进了雪,汗水浸透的衣服冻成了冰。走走歇歇,5 个小时过去了,已经筋疲力尽的他扶着马,摘下帽子,看着四周白茫茫的一片,不知如何是好,脑子里已冒出绝望的念头。就在这时,前方亮起几道白光。“是手电筒!”他心里腾起了希望,赶紧打开自己的手电筒,使劲地摇。远处的人影渐渐地清晰起来——是边防连的战士!魏德友逃过了一劫。回到家后,魏德友冻得浑身哆嗦,担惊受怕等了大半夜的妻子心疼得偷偷抹眼泪。

⑩2002 年,魏德友和妻子都退休了,在山东工作的子女劝他们回乡养老,却怎么也劝不动。魏德友说:【乙】“要守就守一辈子!我要是想走,当时就不来这里了。”

“父母不愿意走,那我就回来。”2017 年,女儿魏萍从父亲手中接过羊鞭,成为扎根草原的新一代护边员。“你一定要把这个边境管好,不要光考虑个人得失,为党和人民做点贡献。这就是我的愿望。”魏德友时常叮嘱女儿。

2023 年1 月22 日,大年初一,萨尔布拉克的最低气温达到零下27 摄氏度。“敬礼!”刘景好拉起绳索,魏德友右手奋力挥起国旗。这样的仪式日复一日,简单而不失庄重、豪迈而又雄壮。一旁的魏萍默默注视着国旗冉冉升起。魏德友感慨地说:“每次巡边回来,只要远远地看到国旗在飘着,心就落到实处了。”

“家住路尽头,屋在边境旁;放牧为巡边,种田是站岗。”这是魏德友守边生活的真实写照。50 多年来,他一直与寂寞为伴,在祖国的西北边陲放牧巡边,行走总里程达20 多万千米,相当于绕赤道5 圈,劝返和制止临界人员千余人次,管控区内未发生一起涉外事件。他被誉为边境线上的“活界碑”。

(有删改)

15. 本文是一篇人物通讯。作者饱含真挚的情感,为我们报道了魏德友的感人事迹:山洪暴发时,①_____________________________;发现有人欲偷越边境线,②________________________________;巡边归来遭遇暴风雪,③___________________________;退休后,④_____________________________。(4 分)

16. 结合上下文,从文章【甲】【乙】两处画线语句中任选一处,分析其表达效果。(6 分)

17. 结合文章内容,说说本文标题《我伴寂寞守繁华》的妙处。(6 分)

三、写作(50 分)

18. [2022 烟台] 作文。

世间万物,人生百态,都可以被“看见”。“看见”是一种观察,“看见”是一种发现,“看见”是一种见证。

请以《看见》为题目,写一篇作文。

要求:(1)文体不限;

(2)不少于600 字(诗歌不少于30 行);

(3)文中不得出现真实的人名、学校名和地名。

第一单元综合素质评价

一、积累与运用

1. (1)猎马带禽归 (2)芳草萋萋鹦鹉洲 (3)志在千里 (4)万里送行舟

(5)庭下如积水空明 水中藻、荇交横(每空1 分,共6 分)

2. B (3 分)【点拨】A. 消息的正文一般采用“倒金字塔结构”,即按照重要性递减的原则安排结构。C. 这个句子的标点符号使用正确。D. 这句话并无语病。

3. (1)①瀚 dānɡ juān(每空1 分,共3 分)

② B (2 分)【点拨】本题考查词语运用。寻欢作乐:指追求享乐、放纵的生活。纵情歌唱:尽情地歌唱。寻幽探胜:游览山水时寻找、搜索幽雅的胜地。惆怅徘徊:因失意或伤感而往返回旋、来回走动。结合语境可知,应选择“寻幽探胜、纵情歌唱”。

(2)示例:举行知识竞赛(2 分) 讲述经典故事(2 分)

(3)示例:李校长,您好!我是八年级(1)班的班长,我们班定于12 月20 日上午8 点30 分在班级举行“诵读经典”经验交流会,诚挚邀请您参加。如果您有时间,期待您的光临与指导!(3 分)

【点拨】本题考查语言表达能力。根据题意可知,是邀请李校长参加“诵读经典”经验交流会,首先要礼貌地称呼并问候对方,然后介绍自己,再说清楚交流会举办的具体时间和地点,表达邀请之意,注意语气要委婉,表达要得体。

4. (1)毛泽东(1 分) 朱德 (1 分)

【点拨】本题结合【材料一】中的“在我的印象中是一个感情丰富的人物”可知,A 为毛泽东。结合【材料二】中的“基本特点就是天性极端温和”可知,B 为朱德。

(2)①人物回忆往事时眼睛润湿这一细节(2 分)

②使采访更加真实可信,人物形象更加饱满鲜明(2 分)

【点拨】本题考查内容理解。①结合【材料一】可知,埃德加·斯诺在采访毛泽东时,还关注到毛泽东回忆往事时眼睛润湿的细节。②结合【材料二】可知,材料内容为朱德妻子的部分访谈,埃德加·斯诺运用侧面采访,使采访更加真实可信,人物形象更加饱满鲜明。

二、阅读

(一)5. D (2 分)【点拨】本题考查诗歌内容理解。D 项,“都是间接抒情”说法有误。

6. 示例:本诗前两联整体写群山环绕,湖水平展,青松苍翠,月映湖心,这些都是远观的大处点染;(1 分)颈联细观农桑,写早稻如碧毯上抽出的线头,新蒲如飘展的青罗裙带,小处着墨。(1 分)表现了诗人心中既有山水,也有民生。(1 分)

【点拨】全诗以“春”为背景,以“湖”为中心,描摹出一幅自然浑成的西湖春景图。诗人的目光由远及近,由高而低,流连于美妙可人的湖光山色中,一会儿是全景“湖上春来似画图”,一会儿是远景“乱峰”“松排”等,这些都是远观的大处点染;颈联“碧毯线头抽早稻,青罗裙带展新蒲”描绘早稻已在抽穗,新蒲泛出绿意,这是从小处着墨。诗人运用大处点染、小处着墨的笔法,将大自然的盎然生机生动细致地刻画了出来,表现出诗人对西湖美景的喜爱以及对当地民生的关切之情。

(二)7. B (2 分)【点拨】本题考查一词多义。A. 具备/ 准备;B. 再/ 再;C. 如果/ 像;D. 适合/ 应当。

8. D (2 分)【点拨】本题考查“之”字的意思和用法。例句中的“之”是助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译。A. 助词,的;B. 助词,宾语前置的标志,不译;C. 代词,他;D. 助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译。

9. 在人间/ 可为都邑之胜境/ 静者之林亭(2 分)

【点拨】本题考查文言句子断句。可根据句意断句。本句句意:如果在人烟密集的地方,可以成为都会城镇(市民游览)的胜地,喜好清净的人(休憩)的园林。据此可断句为:在人间/ 可为都邑之胜境/静者之林亭。

10. (1)清晨的雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着。(2 分)

(2)溪水拍打两岸,岸边全是奇石,(这些石头)有的倾斜下陷,有的盘旋弯曲,无法用言语来形容(它们)。(2 分)

【点拨】本题考查文言句子翻译。重点词语:(1)将,将要。歇,消散。乱鸣,此起彼伏地鸣叫着。(2)抵,拍打。名,说出。

11. 两篇文章都抒发了作者对世人面对秀美山水无动于衷的惋惜与遗憾之情。(2 分)

【点拨】本题考查理解作者情感的能力。结合【甲】文内容“自康乐以来,未复有能与其奇者”可知,作者认为自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了,表达了作者对世人无意欣赏山水美景的惋惜与遗憾之情;结合【乙】文中的“为之怅然”可知,作者为景色秀丽但无人欣赏而惋惜、遗憾。

【乙参考译文】

从道州城向西走一百多步,有一条小溪。(这条小溪)向南流几十步远,汇入营溪。溪水拍打两岸,岸边全是奇石,(这些石头)有的倾斜下陷,有的盘旋弯曲,无法用言语来形容(它们)。清澈的溪流撞击着岩石,回旋激荡。岸边美丽的树木和珍奇的青竹,投下的阴影互相掩映。这条溪水如果在山间田野,就是很适合隐居遁世者游玩的地方;如果在人烟密集的地方,可以成为都会城镇(市民游览)的胜地,喜好清净的人(休憩)的园林。但是自从设置州以来,没有人来欣赏和关爱(它),(我)在溪水边走来走去,为它(景色秀丽但无人知晓)而惋惜。

(三)12. B (3 分)【点拨】B 项说法有误,【材料二】中的“中国青年报客户端杭州10 月8 日电”是电头。

13. A (3 分)【点拨】A 项有误,根据原文可知,“宸宸”头顶钱江潮,代表京杭大运河;“琮琮”的设计灵感则来源于良渚古城遗址。

14. 示例:不能删除。这句话是过渡句,(1 分)总结上文提到的亚运会吉祥物、奖牌等形象设计运用文化意象;(1分)引出下文的会徽、体育场形象设计借用自然意象的介绍,使文章过渡自然,衔接紧密。(1 分)如果删除,文章衔接就显得突兀了,所以不能删除。(1 分)

【点拨】本题考查语句作用。解答本题,首先明确“不能删除”,再结合上下文内容,指明句子在内容和结构上的作用即可。结合第②段中的“在亚运会的视觉形象设计中,来自良渚文化的玉琮,是被运用得最多的文化意象”、第③段中的“杭州亚运会奖牌‘湖山’将方形玉琮和圆形奖牌融为一体,正面用凸出的线条勾勒出‘三面云山一面城’的杭城画卷”等语句可知,“亚运会视觉形象设计不仅运用了文化意象”总结上文提到的亚运会吉祥物、奖牌等形象设计运用文化意象;结合第④段中的“形似古典扇面的亚运会会徽‘潮涌’……奔涌的江潮体现出勇立潮头的精神气质”“杭州奥体中心体育场……建筑体态源于钱塘江水的动态”可知,“还借用了自然意象”引出下文的会徽、体育场形象设计借用自然意象的介绍;综上分析可知,这句话是过渡句,使文章过渡自然,衔接紧密,所以不能删除。

(四)15. ①他与战友筑成“人肉堤坝”守护国土(1 分)②他趴在雪地监视并及时报告连队,逼退可疑人员(1分) ③他险些丧命却仍无怨无悔(1 分) ④他仍坚持守在边防并叮嘱女儿做好工作(1 分)

【点拨】本题考查事件概括。①根据第⑤段中的“这意味着中国的国土将会减少几平方千米……阻挡了河流改道”可得:他与战友筑成“人肉堤坝”守护国土。②根据第⑧段中的“冒着零下30 多摄氏度的严寒……终于将可疑人员逼退回边境线以外”可得:他趴在雪地监视并及时报告连队,逼退可疑人员。③根据第⑨段中的“魏德友逃过了一劫”“魏德友冻得浑身哆嗦”和第⑩段中的“要守就守一辈子!我要是想走,当时就不来这里了”可得:他险些丧命却仍无怨无悔。④根据第⑩段中的“魏德友和妻子都退休了……却怎么也劝不动”和第 段中的“你一定要把这个边境管好……这就是我的愿望”可得:他仍坚持守在边防并叮嘱女儿做好工作。

16. 示例一:【甲】处画线句运用了环境描写,(2分)表现了萨尔布拉克草原自然环境之恶劣,(2分)突出了魏德友和战友们工作环境的艰苦,表现了他们一心为国守护边境线,不怕吃苦的高尚品质。(2分)

示例二:【乙】处画线句运用了语言描写,(2 分)突出了魏德友想要留下来继续守边的坚定决心,(2 分)表现了他热爱祖国、无私奉献的崇高品质。(2 分)

【点拨】本题考查语句赏析。【甲】处画线句是环境描写,描写了萨尔布拉克草原恶劣的自然环境,表现了魏德友和战友们工作环境的艰苦。联系后面段落中的“生活条件如此艰苦,屯居面临着严峻挑战”“临终前,他用尽最后一口气表达了自己的遗愿:‘老魏兄弟,国土不能丢啊。’魏德友哽咽着答复战友,发誓用一生来守护边境”可知,突出了魏德友和战友们一心为国守护边境线,不怕吃苦的高尚品质。【乙】处画线句是对魏德友的语言描写。联系前文中的“2002 年,魏德友和妻子都退休了,在山东工作的子女劝他们回乡养老,却怎么也劝不动”可知,魏德友说的话突出了他想要留下来继续守边的坚定决心,表现了他热爱祖国、无私奉献的崇尚品质。

17. 标题中的“寂寞”二字写出了魏德友守边生活的孤独和寂寞;(2 分) “繁华”二字写出了在魏德友等守边战士的辛苦守护下,祖国繁荣昌盛,人们生活幸福安定的场景;(2 分)而“寂寞”与“繁华”形成对比,突出了魏德友等守边战士为了祖国的繁荣,甘愿奉献的高尚品质,也表达了作者对魏德友等守边战士的敬佩与赞美之情。(2 分)

【点拨】本题考查标题赏析。联系首段中的“夫妇俩已在此坚守了半个多世纪……默默戍卫着祖国的西陲边境”可知,标题中的“寂寞”二字写出了魏德友守边生活的孤独和寂寞;联系生活实际可知,“繁华”指的是祖国繁荣昌盛,人民生活幸福安定的场景,这繁华的场景正是魏德友等守边战士无私奉献,为国守边换来的。“寂寞”与“繁华”形成了对比,突出了魏德友等守边战士为了祖国的繁荣,甘愿奉献的高尚品质。联系作者的感情可知,文章标题也表达了作者对魏德友等守边战士的敬佩与赞美之情。

三、写作

18. 思路点拨:本题考查全命题作文。

第一,审题。“看见”的意思是看到、见到。“看见”是一个动词,我们应该选取自己可以“看见”的实际物体或精神层面的东西,进行记叙。本文可以写成记叙文,也可以写成散文。

第二,立意。根据审题,我们可以知道这篇文章主要应围绕自己“看见”的事物展开,可以是“看见”自然景观,表达自己的热爱和赞美;可以是“看见”周围的人情世故,表达自己独到的看法;可以是“看见”妈妈的辛苦劳作,赞美母爱的伟大……可以“看见”的东西很多,可以表达的情感也很多。“看见”在文章中可以表现为心灵的体会。

第三,选材。根据审题和立意,进行选材。如若是实际看见的物体和事件,可以记叙相关的事件,最后再表达情感;如果是精神层面的“看见”,比如“看见”书籍中的美好,那么我们可以记叙书籍给我们带来的好处,也可以对书籍的内容进行讲述,然后表达自己在书籍中“看见”的、体会到的精神方面的内容。

例文:

看 见

外婆,外婆,你是那一树繁茂的桂花,香气久久地弥漫在我的记忆里,带给我无尽的温暖与美好。

——题记

桂花盛开

外婆家的院子里有一棵桂花树,很高,很大。每逢桂花盛开之际,我就迎来了一年中最快乐的时光。不出意外,我都会和外婆拿着小板凳坐在桂花树下享受午间的安逸。外婆在左,我在右。她总是用她那双结着老茧,永远不会闲下来的大手,抚摸着我的小手。

自然而然地,我就会把头轻轻依偎在她的怀里。她的嘴里总是唱着“金桂树,开金花;银桂树,开银花,开金花,开银花,秋风一吹香万家”。兴奋起来的我偶尔也会随着她的歌声拍起小手。

那时,两个背影,老人与小孩,两张凳,一棵桂花树,享受着生活的宁静与美好。

“桂花”落尽

后来,我长大了,便与爸妈搬到城里生活,远离了农村的安静,习惯了城市的喧嚣,渐渐地喜欢上了城里的生活。每次爸妈说带我去看望外公、外婆,我总是没来由觉得烦躁。即便到了外婆家,即便外婆把她认为最好吃的菜都做好端到我面前,我还是有些不屑一顾。我其实不过是“少年不识愁滋味”“为赋新词强说愁”罢了。我没有读懂外婆的痛心,或许只看到了她苍老脸上的慈爱。

又见桂花

每天清晨,我都会沿着一条小路去学校。忽然有一天,我看见了一棵桂花树,上面含苞待放的桂花十分惹人喜爱,我便驻足观赏。记忆突然像打开了一个缺口,我想到了外婆院子里的那棵桂花树。清晨的阳光并不明媚,但是我的内心充盈着快乐。

再次回想,两个背影,两张凳,一棵树,十分美好。初中的生活紧张了不少,可以去外婆家的次数并不多,但是只要想起那份单纯的美好,我便觉得格外暖心。

在钢筋水泥的城市里,我的眼前仿佛又出现了那棵高大的桂花树,树下,我又看见了两个背影,老人与小孩,两张凳。

(限时:120分钟 满分:120分)

一、积累与运用(27 分)

1. 默写。(6 分)

(1)牧人驱犊返,____________________。(王绩《野望》)

(2)晴川历历汉阳树,____________________。(崔颢《黄鹤楼》)

(3)老骥伏枥,____________________。(曹操《龟虽寿》)

(4)仍怜故乡水,____________________。(李白《渡荆门送别》)

(5)苏轼在《记承天寺夜游》中以高度凝练的笔墨点染出空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界的句子是:_________________ ,____________________ 。

2. [2024 青岛期中改编] 下列说法正确的一项是( )(3 分)

A. 消息的正文一般采用“金字塔结构”,即将事件从头到尾按时间顺序展开叙述。

B. 新闻的“六要素”为“何时”“何地”“何事”“何人”“何故”“如何”,很多新闻都具备这些要素。

C. “无产阶级革命家朱德戎马一生、功勋显赫,但他永远忘不了母亲那不辍劳作的习惯和宽厚仁慈的态度。”这个句子的标点符号使用不正确。

D. “回眸往事,老师、母亲对我们的爱温暖着我们,激励着我们。”这句话有语病。

3. [2024 临沂期末改编] 八年级(1)班将举行“诵读经典”主题学习活动,请你参与并完成以下任务。(12 分)

(1)请阅读下面的语段,完成练习。(5 分)

自古以来,浩hàn 的长江在这片土地上流过,从崎岖的山路到浩渺的东海,它以锐不可当的气势,冲刷出一条引领风骚的诗文之路,多少文人墨客在这里【甲】!这是一条滋润人类、养育万物的生命之江,更是一条镌刻文明、充满灵性的诗歌之江。经典酷似这一江之水,无时无刻不显示出其巨大的能量。

①请根据拼音写汉字,给加点字注音。(3 分)

浩hàn ______ 锐不可当______ 镌______刻

②结合语境,填入【甲】处最恰当的一项是( )(2 分)

A. 寻欢作乐、纵情歌唱 B. 寻幽探胜、纵情歌唱

C. 寻幽探胜、惆怅徘徊 D. 寻欢作乐、惆怅徘徊

(2)请你仿照示例为本次活动再设计两项具体活动。(4 分)

示例:交流读书经验

活动一:__________________ 活动二:__________________

(3)为了深入开展主题学习活动,培养学生良好的读书习惯,八年级(1)班定于12 月20 日上午8点30 分在班级举行“诵读经典”经验交流会。假如你是班长,要去邀请李校长参加本次交流会,你会怎么说?(3 分)

4. [2024台州期末] 宣传组想采访参加经典诵读会的选手,大家决定向《红星照耀中国》的作者埃德加·斯诺学习采访技巧。请阅读以下材料,明确人物,并总结两条采访经验。(6 分)

【材料一】A 在我的印象中是一个感情丰富的人物。有一两次当讲到已死的同志或回忆到少年时代不幸事件的时候,我看见他的眼睛是润湿的。

【材料二】“我以为他的基本特点就是天性极端温和”“其次,他对一切大小事情都十分负责。再次,他喜欢跟一般战斗员共同生活,跟他们时常谈话。”“他喜欢运动,同时又喜欢读书……打仗时B 老在前线指挥,但从没有受过伤。” ——摘自B 妻子的访谈

(1)A 是___________,B 是___________。(填人物)(2 分)

(2)总结埃德加·斯诺的采访经验。(4 分)

①阅读【材料一】我发现,采访应关注采访对象的细节,比如埃德加·斯诺在采访人物A 时,关注到_________________________ ______________________________________________________。

②阅读【材料二】我发现,采访时还可以采用侧面采访,其效果是_____________________________________________________ ______________________________________________________。

二、阅读(43 分)

(一)古诗阅读。(5 分)

春题湖上①

[唐]白居易

湖上春来似画图,乱峰围绕水平铺。

松排山面千重翠,月点波心一颗珠。

碧毯线头抽早稻,青罗裙带展新蒲。

未能抛得杭州去,一半句留②是此湖。

【注释】①本诗是白居易即将离任杭州刺史时所作。②句留:耽搁。

5. 下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )(2 分)

A. 本诗是一首写西湖春景的诗,前三联写景凸显“碧”字,尾联抒情重在“留”字。

B. 开篇以“画图”起笔,其后五句,诗人用比喻再现了西湖山水和田园的明媚风光。

C. 颔联“排”“点”两字最为生动传神,青松千层如山之翠屏,月影如珠点缀湖心。

D. 本诗尾联和《钱塘湖春行》的尾联都是间接抒情,抒发了诗人对西湖美景的喜爱之情。

6. 本诗描绘了春日西湖的美景,采用大处点染、小处着墨的笔法。请结合具体诗句进行分析。(3 分)

(二)[2024 烟台期中] 文言文阅读。(12 分)

【甲】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(《答谢中书书》)

【乙】

道州城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪。水抵两岸,悉皆怪石,欹①嵌盘屈,不可名状。清流触石,洄悬激注②。佳木异竹,垂阴相荫。此溪若在山野,则宜逸民退士③之所游处;在人间可为都邑之胜境静者之林亭。而置州已来,无人赏爱,徘徊溪上,为之怅然。

(节选自《右溪记》,有改动)

【注释】①欹:倾斜。②洄悬激注:溪流触岸后回旋激荡貌。③逸民退士:指隐居遁世者。

7. 下列选项中加点词意思相同的一项是( )(2 分)

A. 四时俱备 有奇字素无备者

B. 未复有能与其奇者 以为世无足复为鼓琴者

C. 此溪若在山野 猛浪若奔

D. 则宜逸民退士之所游处 宜乎众矣

8. 下列选项中的“之”字与“则宜逸民退士之所游处”中的“之”意思和用法相同的一项是( )(2 分)

A. 实是欲界之仙都 B. 何陋之有

C. 睨之久而不去 D. 两狼之并驱如故

9. 用“/”给下面句子断句。(限断两处)(2 分)

在 人 间 可 为 都 邑 之 胜 境 静 者 之 林 亭

10. 用现代汉语翻译下面句子。(4 分)

(1)晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

(2)水抵两岸,悉皆怪石,欹嵌盘屈,不可名状。

11. 两篇文章都运用了借景抒情的写法,其抒发的情感有什么共同之处?请简要概括。(2 分)

(三)[2024 济南期中] 现代文阅读I。(10 分)

【材料一】

杭州亚运会的中国气韵

①杭州亚运会是一场体育竞技的盛会,亦是展现深厚文化内涵的舞台。

②在亚运会的视觉形象设计中,来自良渚文化的玉琮,是被运用得最多的文化意象。在亚运会吉祥物名为“江南忆”的三个机器人中,戴着“神人兽面纹”头饰的“琮琮”,其设计灵感便源自良渚古城遗址;戴着荷叶形头饰,以三潭印月为顶的“莲莲”则代表西湖;头顶钱江潮的“宸宸”,额头嵌以拱宸桥图案,代表京杭大运河。良渚古城、西湖和京杭大运河是杭州的三大世界文化遗产,三者聚合在一起,更加自信和从容地显现出城市文化内涵与本色。

③杭州亚运会奖牌“湖山”将方形玉琮和圆形奖牌融为一体,正面用凸出的线条勾勒出“三面云山一面城”的杭城画卷,背面形似方形印章,寓意运动员们在杭州亚运会上留下美好的印记。除此之外,火炬“薪火”中也能看到玉琮内圆外方的身影。这些都折射出中国人天圆地方的宇宙观和“礼通天地”的人文内蕴,表达出中国人“以礼待人”的谦和态度,显现出圆方相融、美美与共的价值取向。

④亚运会视觉形象设计不仅运用了文化意象,还借用了自然意象。形似古典扇面的亚运会会徽“潮涌”描摹潮水的冲涌,核心形象钱塘江和钱江潮头展示了杭州的自然特质,奔涌的江潮体现出勇立潮装头的精神气质。从空中鸟瞰,杭州奥体中心体育场宛若一朵绽放在钱塘江畔的“莲花”,建筑体态源于钱塘江水的动态,屋顶由28 片大“花瓣”和27 片小“花瓣”构成,因此被人们亲切地称为“大莲花”。

⑤在现代科技助力下,杭州亚运会开幕式将中国文化的风采和底蕴呈现得淋漓尽致。万众瞩目的开幕式上,承载着全世界亿万人热情的“数字火炬手”跨越钱塘江,奔向“大莲花”上空,并和现场的火炬手相会,共同点燃主火炬塔。亚运史上首个“数实融合”点火仪式将开幕式现场气氛推向最高潮。现代科技手段的介入,让“虚”与“实”交融为一体,达到中国传统美学所追求的“虚实共生”的状态。

⑥体育不仅是竞技,也是文化。在杭州亚运会这个体育与文化交相辉映的舞台上,展现在世人眼前的,是一个“文化性”的中国,是一种“中国性”的文化。

(选自《光明日报》2023 年9 月30 日,有删改)

【材料二】

①中国青年报客户端杭州10 月8 日电 今晚,“数字火炬手”弄潮儿返场“大莲花”,在杭州亚运会闭幕式“见证”主火炬熄灭。

②闭幕式接近尾声时,由亿万颗星光汇聚而成的“弄潮儿”再次出现,他步履不停,跑进杭州亚运会闭幕式的现场,来到主火炬旁,与观众“比心”互动。互动中,杭州亚运会主火炬缓缓熄灭,现场响起了天籁般的童声。伴着歌声,“弄潮儿”向着场外奔跑,迈向远方,依依惜别,逐渐幻化为漫天的星辰,洒满现场。

③2022 年11 月,杭州亚组委面向全球首创性推出“亚运数字火炬手”。2023 年6 月,亚运会火种在良渚古城遗址成功采集,线上火炬传递活动也同步开启。9 月15 日,“亚运数字火炬手”活动参与总人数突破1 亿,成为亚运史上覆盖区域最广、参与人数最多、持续时间最长的线上火炬主题活动。 (有删改)

12. 下列对两则材料的分析,不正确的一项是( )(3 分)

A. 【材料一】采用了“总—分—总”的结构方式,介绍了杭州亚运会中呈现出的中国气韵。

B. 【材料二】的“中国青年报客户端杭州10 月8 日电”是导语部分,表明新闻材料真实,报道及时。

C. 【材料二】的最后一段为新闻的背景,能够帮助读者了解新闻的来龙去脉。

D. 这两则材料都属于新闻体裁,【材料一】是通讯,【材料二】是消息。

13. 下列对两则材料的理解,不正确的一项是( )(3 分)

A. “琮琮”头顶钱江潮,代表京杭大运河;“宸宸”的设计灵感来源于良渚古城遗址。

B. 杭州亚运会中的玉琮元素,表达出中国人“以礼待人”的谦和态度,显现出圆方相融、美美与共的价值取向。

C. 【材料二】的标题可拟为“‘数字火炬手’限时返场,‘见证’主火炬熄灭”。

D. 承载着亿万人热情的“数字火炬手”成为杭州亚运会上的“弄潮儿”。

14. 【材料一】中的画线句“亚运会视觉形象设计不仅运用了文化意象,还借用了自然意象”能否删除?为什么?(4 分)

(四)[2024 北京市中关村中学期中] 现代文阅读Ⅱ。(16 分)

我伴寂寞守繁华

①在新疆塔城地区裕民县萨尔布拉克草原上,位于中哈边境171 号界碑东南方向8 千米处,有一栋由深褐色土块砌成的房子。这是方圆50 平方千米内唯一的住户,房子的主人是八十多岁的魏德友和老伴刘景好。夫妇俩已在此坚守了半个多世纪,与风沙为伍、与寂寞为伴,默默戍卫着祖国的西陲边境。

②为了“守好祖国的每一寸土地”,1964 年,24 岁的山东小伙魏德友从某军区转业后和30 多名战友一起前往环境恶劣的新疆萨尔布拉克草原屯垦戍边。萨尔布拉克虽然名叫草原,但实际上是一片草木并不茂盛的荒滩,可以说是满目荒凉,自然环境恶劣。【甲】这里夏天蚊虫猖獗,冬季风雪肆虐,大风飞沙走石,小风连绵不断,瘆人的群狼嗥叫声时起时伏。

③生活条件如此艰苦,屯居面临着严峻挑战。入疆4 个月后的一天,魏德友最要好的战友陈秀仓在放羊巡边时被野狼咬伤,患上了狂犬病,不幸去世。临终前,他用尽最后一口气表达了自己的遗愿:“老魏兄弟,国土不能丢啊。”魏德友哽咽着答复战友,发誓用一生来守护边境。

④三年后,魏德友从老家接来妻子刘景好,在边境安下了家。那时,每天清晨和妻子在院子里用树干自制的旗杆升旗后,魏德友都会带上自己的“三件宝”——收音机、旧水壶、望远镜,吆喝着羊群,开始一天的巡边工作。平日里,他每次巡边都要花费12 个小时,去边境线看有没有人员经过的痕迹,到牧民留下的房子查看情况,一天往返的路程至少15 千米。

⑤有一年,当地山洪暴发,河水上涨。按照国际惯例,界河是两国间的天然边界。眼看河流有向境内改道的可能,这意味着中国的国土将会减少几平方千米。魏德友和十几个战友直接跳入河中,以“人肉堤坝”硬挺了七八个小时,阻挡了河流改道。

⑥20 世纪80 年代初,魏德友所在连队被裁撤,战友们陆续搬离,他却坚持要留下来。偌大的草原上,只剩下了魏德友一家。在艰苦时期,一年都吃不到酱油和醋,米面需要翻越几十千米牧道才能送进来,喝的是门口井里打出来的盐碱水,但魏德友和家人始终坚守在边境线上。常常有人问魏德友:“巡边会觉得孤独和寂寞吗?”他只说:“作为一名共产党员,就要接受考验、战胜困难。”

⑦放牧巡边,遇到危险是常有的事。魏德友必须时刻观察是否有人畜抵边,一旦出现突发情况,就要第一时间冲上去制止、劝返,解决不了的就立即与边防派出所或者边防连联系。

⑧有一次,天空飘着雪花,魏德友身背着步枪,骑马沿着没有标记的争议区放牛。忽然,伴随着一阵轰鸣声,他抬头看见一架飞机正在上空盘旋。冒着零下30 多摄氏度的严寒,他趴在雪地里监视了3 个多小时,寻觅到可疑迹象后,他快马加鞭到连队报告了情况。通讯员吹响了民兵集结号,连长率民兵对可疑区域进行地毯式搜索,直至天亮,终于将可疑人员逼退回边境线以外。

⑨还有一年冬天,魏德友像平时一样在黄昏时分出去巡边。他骑着马绕完一圈准备返回的时候,突然刮起了暴风雪,大雪漫天,一会儿就淹没了牧道,很快他就迷了路。魏德友使出浑身的劲儿拉着缰绳走,寒风刺骨,筒靴里漫进了雪,汗水浸透的衣服冻成了冰。走走歇歇,5 个小时过去了,已经筋疲力尽的他扶着马,摘下帽子,看着四周白茫茫的一片,不知如何是好,脑子里已冒出绝望的念头。就在这时,前方亮起几道白光。“是手电筒!”他心里腾起了希望,赶紧打开自己的手电筒,使劲地摇。远处的人影渐渐地清晰起来——是边防连的战士!魏德友逃过了一劫。回到家后,魏德友冻得浑身哆嗦,担惊受怕等了大半夜的妻子心疼得偷偷抹眼泪。

⑩2002 年,魏德友和妻子都退休了,在山东工作的子女劝他们回乡养老,却怎么也劝不动。魏德友说:【乙】“要守就守一辈子!我要是想走,当时就不来这里了。”

“父母不愿意走,那我就回来。”2017 年,女儿魏萍从父亲手中接过羊鞭,成为扎根草原的新一代护边员。“你一定要把这个边境管好,不要光考虑个人得失,为党和人民做点贡献。这就是我的愿望。”魏德友时常叮嘱女儿。

2023 年1 月22 日,大年初一,萨尔布拉克的最低气温达到零下27 摄氏度。“敬礼!”刘景好拉起绳索,魏德友右手奋力挥起国旗。这样的仪式日复一日,简单而不失庄重、豪迈而又雄壮。一旁的魏萍默默注视着国旗冉冉升起。魏德友感慨地说:“每次巡边回来,只要远远地看到国旗在飘着,心就落到实处了。”

“家住路尽头,屋在边境旁;放牧为巡边,种田是站岗。”这是魏德友守边生活的真实写照。50 多年来,他一直与寂寞为伴,在祖国的西北边陲放牧巡边,行走总里程达20 多万千米,相当于绕赤道5 圈,劝返和制止临界人员千余人次,管控区内未发生一起涉外事件。他被誉为边境线上的“活界碑”。

(有删改)

15. 本文是一篇人物通讯。作者饱含真挚的情感,为我们报道了魏德友的感人事迹:山洪暴发时,①_____________________________;发现有人欲偷越边境线,②________________________________;巡边归来遭遇暴风雪,③___________________________;退休后,④_____________________________。(4 分)

16. 结合上下文,从文章【甲】【乙】两处画线语句中任选一处,分析其表达效果。(6 分)

17. 结合文章内容,说说本文标题《我伴寂寞守繁华》的妙处。(6 分)

三、写作(50 分)

18. [2022 烟台] 作文。

世间万物,人生百态,都可以被“看见”。“看见”是一种观察,“看见”是一种发现,“看见”是一种见证。

请以《看见》为题目,写一篇作文。

要求:(1)文体不限;

(2)不少于600 字(诗歌不少于30 行);

(3)文中不得出现真实的人名、学校名和地名。

第一单元综合素质评价

一、积累与运用

1. (1)猎马带禽归 (2)芳草萋萋鹦鹉洲 (3)志在千里 (4)万里送行舟

(5)庭下如积水空明 水中藻、荇交横(每空1 分,共6 分)

2. B (3 分)【点拨】A. 消息的正文一般采用“倒金字塔结构”,即按照重要性递减的原则安排结构。C. 这个句子的标点符号使用正确。D. 这句话并无语病。

3. (1)①瀚 dānɡ juān(每空1 分,共3 分)

② B (2 分)【点拨】本题考查词语运用。寻欢作乐:指追求享乐、放纵的生活。纵情歌唱:尽情地歌唱。寻幽探胜:游览山水时寻找、搜索幽雅的胜地。惆怅徘徊:因失意或伤感而往返回旋、来回走动。结合语境可知,应选择“寻幽探胜、纵情歌唱”。

(2)示例:举行知识竞赛(2 分) 讲述经典故事(2 分)

(3)示例:李校长,您好!我是八年级(1)班的班长,我们班定于12 月20 日上午8 点30 分在班级举行“诵读经典”经验交流会,诚挚邀请您参加。如果您有时间,期待您的光临与指导!(3 分)

【点拨】本题考查语言表达能力。根据题意可知,是邀请李校长参加“诵读经典”经验交流会,首先要礼貌地称呼并问候对方,然后介绍自己,再说清楚交流会举办的具体时间和地点,表达邀请之意,注意语气要委婉,表达要得体。

4. (1)毛泽东(1 分) 朱德 (1 分)

【点拨】本题结合【材料一】中的“在我的印象中是一个感情丰富的人物”可知,A 为毛泽东。结合【材料二】中的“基本特点就是天性极端温和”可知,B 为朱德。

(2)①人物回忆往事时眼睛润湿这一细节(2 分)

②使采访更加真实可信,人物形象更加饱满鲜明(2 分)

【点拨】本题考查内容理解。①结合【材料一】可知,埃德加·斯诺在采访毛泽东时,还关注到毛泽东回忆往事时眼睛润湿的细节。②结合【材料二】可知,材料内容为朱德妻子的部分访谈,埃德加·斯诺运用侧面采访,使采访更加真实可信,人物形象更加饱满鲜明。

二、阅读

(一)5. D (2 分)【点拨】本题考查诗歌内容理解。D 项,“都是间接抒情”说法有误。

6. 示例:本诗前两联整体写群山环绕,湖水平展,青松苍翠,月映湖心,这些都是远观的大处点染;(1 分)颈联细观农桑,写早稻如碧毯上抽出的线头,新蒲如飘展的青罗裙带,小处着墨。(1 分)表现了诗人心中既有山水,也有民生。(1 分)

【点拨】全诗以“春”为背景,以“湖”为中心,描摹出一幅自然浑成的西湖春景图。诗人的目光由远及近,由高而低,流连于美妙可人的湖光山色中,一会儿是全景“湖上春来似画图”,一会儿是远景“乱峰”“松排”等,这些都是远观的大处点染;颈联“碧毯线头抽早稻,青罗裙带展新蒲”描绘早稻已在抽穗,新蒲泛出绿意,这是从小处着墨。诗人运用大处点染、小处着墨的笔法,将大自然的盎然生机生动细致地刻画了出来,表现出诗人对西湖美景的喜爱以及对当地民生的关切之情。

(二)7. B (2 分)【点拨】本题考查一词多义。A. 具备/ 准备;B. 再/ 再;C. 如果/ 像;D. 适合/ 应当。

8. D (2 分)【点拨】本题考查“之”字的意思和用法。例句中的“之”是助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译。A. 助词,的;B. 助词,宾语前置的标志,不译;C. 代词,他;D. 助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译。

9. 在人间/ 可为都邑之胜境/ 静者之林亭(2 分)

【点拨】本题考查文言句子断句。可根据句意断句。本句句意:如果在人烟密集的地方,可以成为都会城镇(市民游览)的胜地,喜好清净的人(休憩)的园林。据此可断句为:在人间/ 可为都邑之胜境/静者之林亭。

10. (1)清晨的雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着。(2 分)

(2)溪水拍打两岸,岸边全是奇石,(这些石头)有的倾斜下陷,有的盘旋弯曲,无法用言语来形容(它们)。(2 分)

【点拨】本题考查文言句子翻译。重点词语:(1)将,将要。歇,消散。乱鸣,此起彼伏地鸣叫着。(2)抵,拍打。名,说出。

11. 两篇文章都抒发了作者对世人面对秀美山水无动于衷的惋惜与遗憾之情。(2 分)

【点拨】本题考查理解作者情感的能力。结合【甲】文内容“自康乐以来,未复有能与其奇者”可知,作者认为自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了,表达了作者对世人无意欣赏山水美景的惋惜与遗憾之情;结合【乙】文中的“为之怅然”可知,作者为景色秀丽但无人欣赏而惋惜、遗憾。

【乙参考译文】

从道州城向西走一百多步,有一条小溪。(这条小溪)向南流几十步远,汇入营溪。溪水拍打两岸,岸边全是奇石,(这些石头)有的倾斜下陷,有的盘旋弯曲,无法用言语来形容(它们)。清澈的溪流撞击着岩石,回旋激荡。岸边美丽的树木和珍奇的青竹,投下的阴影互相掩映。这条溪水如果在山间田野,就是很适合隐居遁世者游玩的地方;如果在人烟密集的地方,可以成为都会城镇(市民游览)的胜地,喜好清净的人(休憩)的园林。但是自从设置州以来,没有人来欣赏和关爱(它),(我)在溪水边走来走去,为它(景色秀丽但无人知晓)而惋惜。

(三)12. B (3 分)【点拨】B 项说法有误,【材料二】中的“中国青年报客户端杭州10 月8 日电”是电头。

13. A (3 分)【点拨】A 项有误,根据原文可知,“宸宸”头顶钱江潮,代表京杭大运河;“琮琮”的设计灵感则来源于良渚古城遗址。

14. 示例:不能删除。这句话是过渡句,(1 分)总结上文提到的亚运会吉祥物、奖牌等形象设计运用文化意象;(1分)引出下文的会徽、体育场形象设计借用自然意象的介绍,使文章过渡自然,衔接紧密。(1 分)如果删除,文章衔接就显得突兀了,所以不能删除。(1 分)

【点拨】本题考查语句作用。解答本题,首先明确“不能删除”,再结合上下文内容,指明句子在内容和结构上的作用即可。结合第②段中的“在亚运会的视觉形象设计中,来自良渚文化的玉琮,是被运用得最多的文化意象”、第③段中的“杭州亚运会奖牌‘湖山’将方形玉琮和圆形奖牌融为一体,正面用凸出的线条勾勒出‘三面云山一面城’的杭城画卷”等语句可知,“亚运会视觉形象设计不仅运用了文化意象”总结上文提到的亚运会吉祥物、奖牌等形象设计运用文化意象;结合第④段中的“形似古典扇面的亚运会会徽‘潮涌’……奔涌的江潮体现出勇立潮头的精神气质”“杭州奥体中心体育场……建筑体态源于钱塘江水的动态”可知,“还借用了自然意象”引出下文的会徽、体育场形象设计借用自然意象的介绍;综上分析可知,这句话是过渡句,使文章过渡自然,衔接紧密,所以不能删除。

(四)15. ①他与战友筑成“人肉堤坝”守护国土(1 分)②他趴在雪地监视并及时报告连队,逼退可疑人员(1分) ③他险些丧命却仍无怨无悔(1 分) ④他仍坚持守在边防并叮嘱女儿做好工作(1 分)

【点拨】本题考查事件概括。①根据第⑤段中的“这意味着中国的国土将会减少几平方千米……阻挡了河流改道”可得:他与战友筑成“人肉堤坝”守护国土。②根据第⑧段中的“冒着零下30 多摄氏度的严寒……终于将可疑人员逼退回边境线以外”可得:他趴在雪地监视并及时报告连队,逼退可疑人员。③根据第⑨段中的“魏德友逃过了一劫”“魏德友冻得浑身哆嗦”和第⑩段中的“要守就守一辈子!我要是想走,当时就不来这里了”可得:他险些丧命却仍无怨无悔。④根据第⑩段中的“魏德友和妻子都退休了……却怎么也劝不动”和第 段中的“你一定要把这个边境管好……这就是我的愿望”可得:他仍坚持守在边防并叮嘱女儿做好工作。

16. 示例一:【甲】处画线句运用了环境描写,(2分)表现了萨尔布拉克草原自然环境之恶劣,(2分)突出了魏德友和战友们工作环境的艰苦,表现了他们一心为国守护边境线,不怕吃苦的高尚品质。(2分)

示例二:【乙】处画线句运用了语言描写,(2 分)突出了魏德友想要留下来继续守边的坚定决心,(2 分)表现了他热爱祖国、无私奉献的崇高品质。(2 分)

【点拨】本题考查语句赏析。【甲】处画线句是环境描写,描写了萨尔布拉克草原恶劣的自然环境,表现了魏德友和战友们工作环境的艰苦。联系后面段落中的“生活条件如此艰苦,屯居面临着严峻挑战”“临终前,他用尽最后一口气表达了自己的遗愿:‘老魏兄弟,国土不能丢啊。’魏德友哽咽着答复战友,发誓用一生来守护边境”可知,突出了魏德友和战友们一心为国守护边境线,不怕吃苦的高尚品质。【乙】处画线句是对魏德友的语言描写。联系前文中的“2002 年,魏德友和妻子都退休了,在山东工作的子女劝他们回乡养老,却怎么也劝不动”可知,魏德友说的话突出了他想要留下来继续守边的坚定决心,表现了他热爱祖国、无私奉献的崇尚品质。

17. 标题中的“寂寞”二字写出了魏德友守边生活的孤独和寂寞;(2 分) “繁华”二字写出了在魏德友等守边战士的辛苦守护下,祖国繁荣昌盛,人们生活幸福安定的场景;(2 分)而“寂寞”与“繁华”形成对比,突出了魏德友等守边战士为了祖国的繁荣,甘愿奉献的高尚品质,也表达了作者对魏德友等守边战士的敬佩与赞美之情。(2 分)

【点拨】本题考查标题赏析。联系首段中的“夫妇俩已在此坚守了半个多世纪……默默戍卫着祖国的西陲边境”可知,标题中的“寂寞”二字写出了魏德友守边生活的孤独和寂寞;联系生活实际可知,“繁华”指的是祖国繁荣昌盛,人民生活幸福安定的场景,这繁华的场景正是魏德友等守边战士无私奉献,为国守边换来的。“寂寞”与“繁华”形成了对比,突出了魏德友等守边战士为了祖国的繁荣,甘愿奉献的高尚品质。联系作者的感情可知,文章标题也表达了作者对魏德友等守边战士的敬佩与赞美之情。

三、写作

18. 思路点拨:本题考查全命题作文。

第一,审题。“看见”的意思是看到、见到。“看见”是一个动词,我们应该选取自己可以“看见”的实际物体或精神层面的东西,进行记叙。本文可以写成记叙文,也可以写成散文。

第二,立意。根据审题,我们可以知道这篇文章主要应围绕自己“看见”的事物展开,可以是“看见”自然景观,表达自己的热爱和赞美;可以是“看见”周围的人情世故,表达自己独到的看法;可以是“看见”妈妈的辛苦劳作,赞美母爱的伟大……可以“看见”的东西很多,可以表达的情感也很多。“看见”在文章中可以表现为心灵的体会。

第三,选材。根据审题和立意,进行选材。如若是实际看见的物体和事件,可以记叙相关的事件,最后再表达情感;如果是精神层面的“看见”,比如“看见”书籍中的美好,那么我们可以记叙书籍给我们带来的好处,也可以对书籍的内容进行讲述,然后表达自己在书籍中“看见”的、体会到的精神方面的内容。

例文:

看 见

外婆,外婆,你是那一树繁茂的桂花,香气久久地弥漫在我的记忆里,带给我无尽的温暖与美好。

——题记

桂花盛开

外婆家的院子里有一棵桂花树,很高,很大。每逢桂花盛开之际,我就迎来了一年中最快乐的时光。不出意外,我都会和外婆拿着小板凳坐在桂花树下享受午间的安逸。外婆在左,我在右。她总是用她那双结着老茧,永远不会闲下来的大手,抚摸着我的小手。

自然而然地,我就会把头轻轻依偎在她的怀里。她的嘴里总是唱着“金桂树,开金花;银桂树,开银花,开金花,开银花,秋风一吹香万家”。兴奋起来的我偶尔也会随着她的歌声拍起小手。

那时,两个背影,老人与小孩,两张凳,一棵桂花树,享受着生活的宁静与美好。

“桂花”落尽

后来,我长大了,便与爸妈搬到城里生活,远离了农村的安静,习惯了城市的喧嚣,渐渐地喜欢上了城里的生活。每次爸妈说带我去看望外公、外婆,我总是没来由觉得烦躁。即便到了外婆家,即便外婆把她认为最好吃的菜都做好端到我面前,我还是有些不屑一顾。我其实不过是“少年不识愁滋味”“为赋新词强说愁”罢了。我没有读懂外婆的痛心,或许只看到了她苍老脸上的慈爱。

又见桂花

每天清晨,我都会沿着一条小路去学校。忽然有一天,我看见了一棵桂花树,上面含苞待放的桂花十分惹人喜爱,我便驻足观赏。记忆突然像打开了一个缺口,我想到了外婆院子里的那棵桂花树。清晨的阳光并不明媚,但是我的内心充盈着快乐。

再次回想,两个背影,两张凳,一棵树,十分美好。初中的生活紧张了不少,可以去外婆家的次数并不多,但是只要想起那份单纯的美好,我便觉得格外暖心。

在钢筋水泥的城市里,我的眼前仿佛又出现了那棵高大的桂花树,树下,我又看见了两个背影,老人与小孩,两张凳。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读