北师大版八年级数学下册3.2.1旋转的定义与性质 同步教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 北师大版八年级数学下册3.2.1旋转的定义与性质 同步教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 583.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2024-06-05 20:21:32 | ||

图片预览

文档简介

北师大版八年级数学下册第三章《图形的平移与旋转》

2 图形的旋转

第1课时 旋转的定义与性质

课题 第1课时 旋转的定义与性质 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P75-78

教学目标 知识与能力:通过具体事例认识旋转,理解旋转前后两个图形对应点到旋转中心的距离相等,对应点与旋转中心的连线所成的角彼此相等的性质. 过程与方法:经历对生活中与旋转现象有关的图形进行观察、分析、欣赏、以及动手操作、画图等过程,掌握有关画图的操作技能,发展初步的审美能力,增强对图形欣赏的意识. 情感态度价值观:引导学生用数学的眼光看待有关问题,发展学生的数学观,学到活生生的数学.

教学重难点 重点:类比平移与旋转的异同,掌握旋转的定义和基本性质,并利用数学知识解释生活中的旋转现象. 难点:探索旋转的性质,特别是,对应点到旋转中心的距离相等.

教学准备 多媒体

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

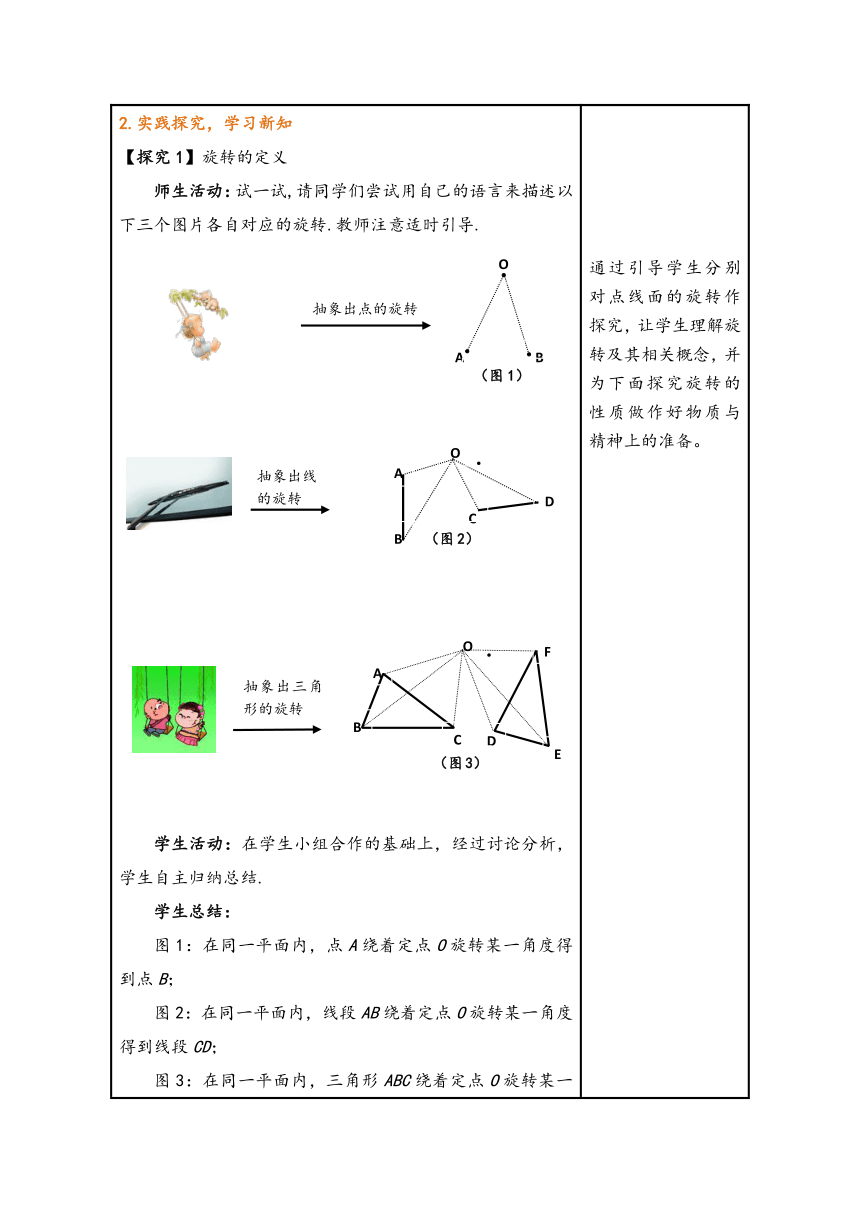

1.创设情景,导入新课 展示生活中的数学问题:(播放) (1)时钟上的秒针在不停的转动;(并介绍顺时针方向和逆时针方向) (2)大风车的转动; (3)游乐场转动的摩天轮; (5)由平面图形转动而产生的奇妙图案。 引导学生列举出一些具有旋转现象的生活实例,引出课题:“生活中的旋转”。 这就是我们今天所要研究的内容——旋转的定义与性质。(板书课题:第1课时 旋转的定义与性质) 数学来源于实际生活,使学生感受到生活中处处有数学。通过列举生活中旋转的例子,提高学生兴趣,激发学生学习激情。同时引出本节课的内容,为下面研究旋转的定义做铺垫。

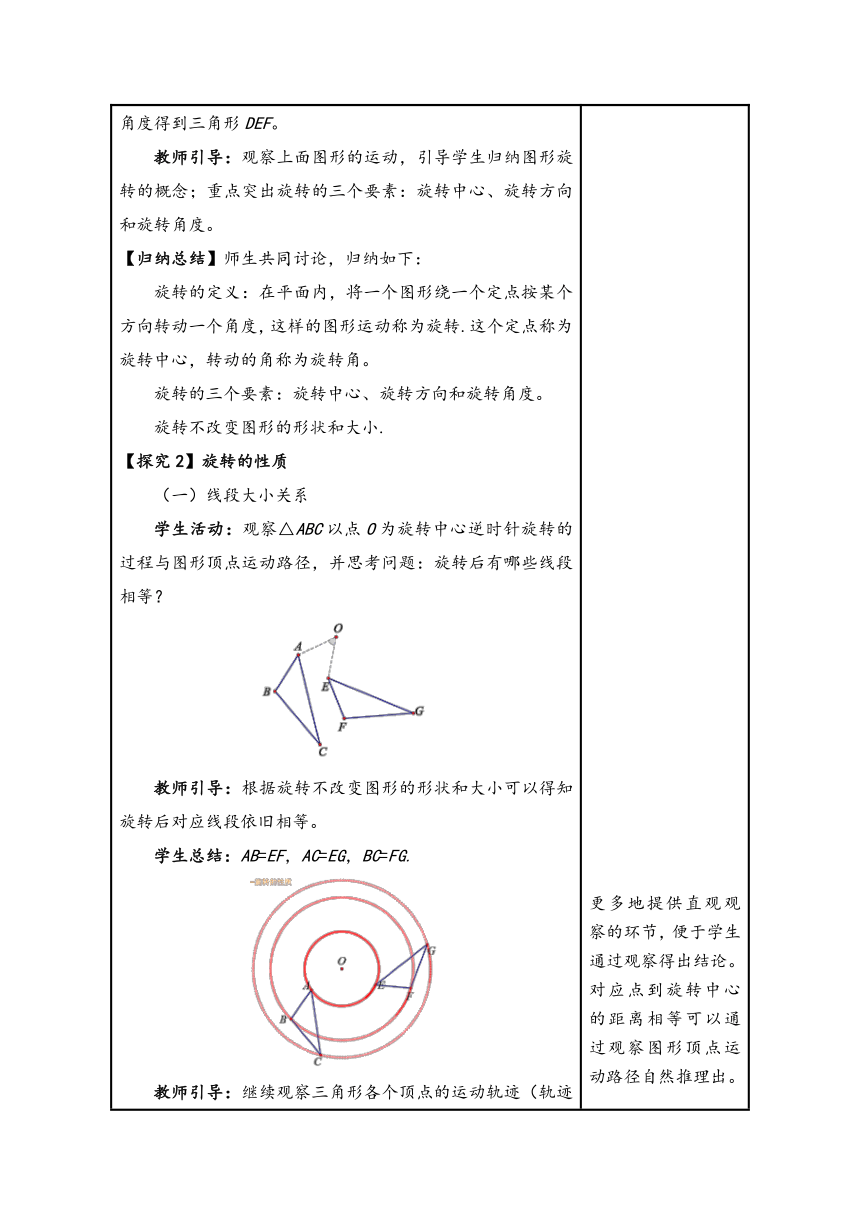

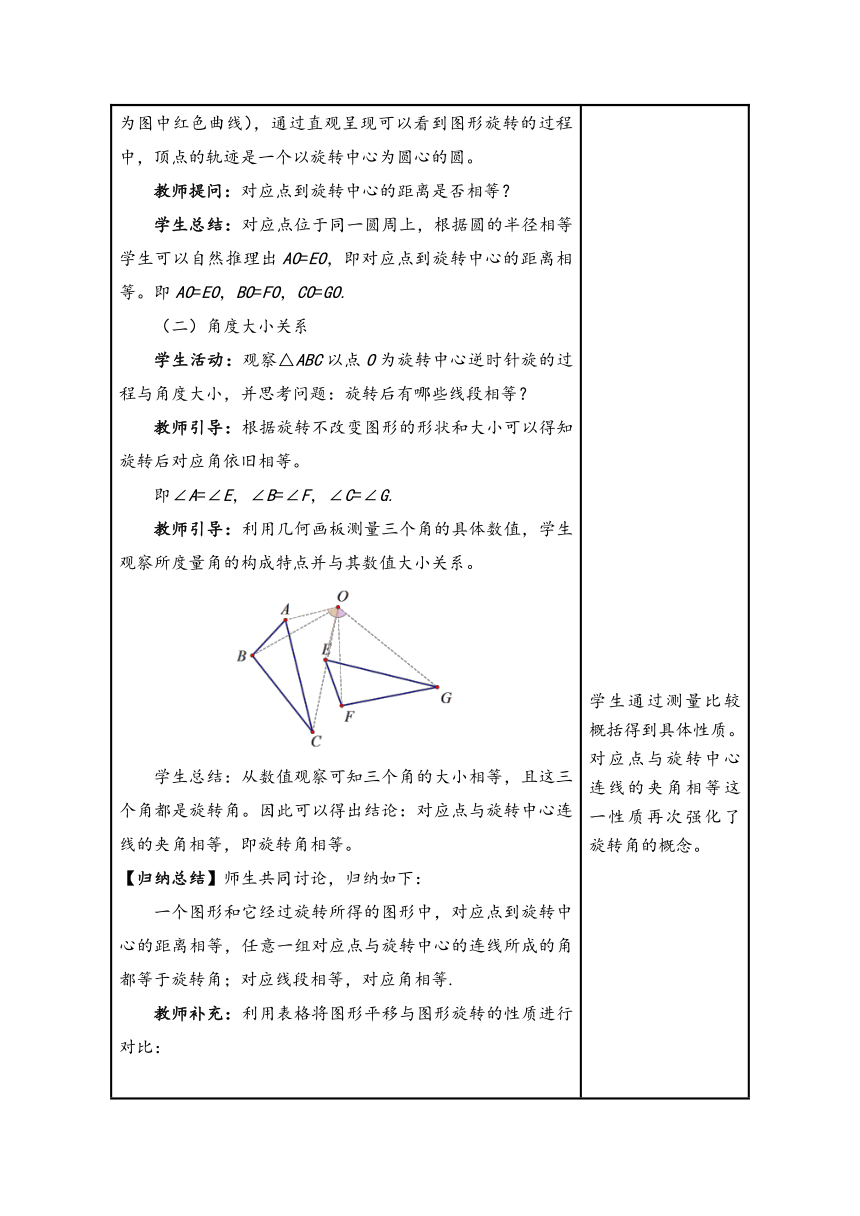

2.实践探究,学习新知 【探究1】旋转的定义 师生活动:试一试,请同学们尝试用自己的语言来描述以下三个图片各自对应的旋转.教师注意适时引导. 学生活动:在学生小组合作的基础上,经过讨论分析,学生自主归纳总结. 学生总结: 图1:在同一平面内,点A绕着定点O旋转某一角度得到点B; 图2:在同一平面内,线段AB绕着定点O旋转某一角度得到线段CD; 图3:在同一平面内,三角形ABC绕着定点O旋转某一角度得到三角形DEF。 教师引导:观察上面图形的运动,引导学生归纳图形旋转的概念;重点突出旋转的三个要素:旋转中心、旋转方向和旋转角度。 【归纳总结】师生共同讨论,归纳如下: 旋转的定义:在平面内,将一个图形绕一个定点按某个方向转动一个角度,这样的图形运动称为旋转.这个定点称为旋转中心,转动的角称为旋转角。 旋转的三个要素:旋转中心、旋转方向和旋转角度。 旋转不改变图形的形状和大小. 【探究2】旋转的性质 (一)线段大小关系 学生活动:观察△ABC以点O为旋转中心逆时针旋转的过程与图形顶点运动路径,并思考问题:旋转后有哪些线段相等? 教师引导:根据旋转不改变图形的形状和大小可以得知旋转后对应线段依旧相等。 学生总结:AB=EF,AC=EG,BC=FG. 教师引导:继续观察三角形各个顶点的运动轨迹(轨迹为图中红色曲线),通过直观呈现可以看到图形旋转的过程中,顶点的轨迹是一个以旋转中心为圆心的圆。 教师提问:对应点到旋转中心的距离是否相等? 学生总结:对应点位于同一圆周上,根据圆的半径相等学生可以自然推理出AO=EO,即对应点到旋转中心的距离相等。即AO=EO,BO=FO,CO=GO. (二)角度大小关系 学生活动:观察△ABC以点O为旋转中心逆时针旋的过程与角度大小,并思考问题:旋转后有哪些线段相等? 教师引导:根据旋转不改变图形的形状和大小可以得知旋转后对应角依旧相等。 即∠A=∠E,∠B=∠F,∠C=∠G. 教师引导:利用几何画板测量三个角的具体数值,学生观察所度量角的构成特点并与其数值大小关系。 学生总结:从数值观察可知三个角的大小相等,且这三个角都是旋转角。因此可以得出结论:对应点与旋转中心连线的夹角相等,即旋转角相等。 【归纳总结】师生共同讨论,归纳如下: 一个图形和它经过旋转所得的图形中,对应点到旋转中心的距离相等,任意一组对应点与旋转中心的连线所成的角都等于旋转角;对应线段相等,对应角相等. 教师补充:利用表格将图形平移与图形旋转的性质进行对比: 旋转 平移 图形变换要素旋转中心、方向与角度 方向与距离 图形变换后性质图形的形状和大小不变 图形的形状和大小不变 对应角相等 相等 对应线段相等 平行且相等 对应点的相关性质对应点到旋转中心距离相等;对应点与旋转中心连线的夹角相等,即旋转角相等; 对应点间线段平行且相等 图形运动中对应点的路程 不同对应点所走路程不相同 不同对应点所走路程相同

通过引导学生分别对点线面的旋转作探究,让学生理解旋转及其相关概念,并为下面探究旋转的性质做作好物质与精神上的准备。 更多地提供直观观察的环节,便于学生通过观察得出结论。对应点到旋转中心的距离相等可以通过观察图形顶点运动路径自然推理出。 学生通过测量比较概括得到具体性质。对应点与旋转中心连线的夹角相等这一性质再次强化了旋转角的概念。 利用表格对比性质,对于异同能够一目了然。对比学习能够培养学生的学习迁移能力。在学习平移的基础上,依照前一课的探究方法及学习经验迁移至旋转的学习中

3.学以致用,应用新知 考点1 旋转的定义 例 下列现象中属于旋转的是( ) A.汽车在急刹车时向前滑动 B.拧开水龙头 C.雪橇在雪地里滑动 D.电梯的上升与下降 答案:B 变式训练 下列各图中,既可经过平移,又可经过旋转,由图形①得到图形②的是( ) A. B. C. D. 答案:D 考点2 旋转的性质 例 如图,在△ABC中,以C为中心,将△ABC顺时针旋转35°得到△DEC,边ED,AC相交于点F,若∠A=30°,则∠EFC的度数为( ) A.60° B.65° C.72.5° D.115° 答案:B 变式训练 如图,在△ABC中,∠CAB=70°,将△ABC在平面内绕点A旋转到△AB′C′的位置,使CC′∥AB,则旋转角的度数为( ) A.35° B.40° C.50° D.70° 答案:B 通过例题讲解,巩固理解旋转的定义与性质,一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏。 通过变式训练巩固所学知识,灵活运用旋转的定义与性质解决问题。

4.随堂训练,巩固新知 1.如图,将△ABC绕点A逆时针旋转100°,得到△ADE.若点D在线段BC的延长线上,则∠EDP的度数为( ) A.95° B.100° C.105° D.110° 答案:B 2.如图,一个小孩坐在秋千上,秋千绕点O旋转了86°,小孩的位置也从A点运动到了A'点,则∠OAA'= 度. 答案:47 3.如图,在△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,将△ABC绕点A逆时针旋转得到△ADE(点D与点B对应),连接BD.当点E落在直线AB上时,线段BD的长为 . 答案:或3 4.如图,D是等边三角形ABC内一点,将线段AD绕点A顺时针旋转60°,得到线段AE,连接CD,BE. (1)求证:△AEB≌△ADC; (2)连接DE,若∠ADC=105°,求∠BED的度数. 解:(1)证明:∵△ABC是等边三角形, ∴∠BAC=60°,AB=AC. ∵线段AD绕点A顺时针旋转60°,得到线段AE, ∴∠DAE=60°,AE=AD. ∴∠BAD+∠EAB=∠BAD+∠DAC. ∴∠EAB=∠DAC. 在△EAB和△DAC中, ∵, ∴△EAB≌△DAC(SAS). (2)∵∠DAE=60°,AE=AD, ∴△EAD为等边三角形. ∴∠AED=60°, ∵△EAB≌△DAC ∴∠AEB=∠ADC=105°. ∴∠BED=45°. 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏。

5.课堂小结,自我完善 通过本节课的学习,你学到了哪些知识? 1.旋转的定义:在平面内,将一个图形绕一个定点按某个方向转动一个角度,这样的图形运动称为旋转.这个定点称为旋转中心,转动的角称为旋转角。 2.旋转的三个要素:旋转中心、旋转方向和旋转角度。 3..旋转的性质:一个图形和它经过旋转所得的图形中,对应点到旋转中心的距离相等,任意一组对应点与旋转中心的连线所成的角都等于旋转角;对应线段相等,对应角相等. 4.旋转不改变图形的形状和大小. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容。

6.布置作业 课本P77习题3.4中的T1—T5. 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率。

板书设计 第1课时 旋转的定义与性质一.旋转的定义二.旋转的性质投影区学生活动区

提纲掣领,重点突出。

教后反思 1.注意学生活动的指导 教师应对小组讨论给予适当的指导,包括知识的启发引导、学生交流合作中注意的问题及对困难学生的帮助等,使小组合作学习更具实效性。在小组讨论之前,应该留给学生充分的独立思考的时间,不要让一些思维活跃的学生的回答代替了其他学生的思考,掩盖了其他学生的疑问。 2.给学生空间 最后提出的一个挑战性问题,虽不能解决,让学生更加急迫地要充实新知识解决未解决的问题,从而使自己获得更大的成功,以成良性循环的学习模式。 反思,更进一步提升。

2 图形的旋转

第1课时 旋转的定义与性质

课题 第1课时 旋转的定义与性质 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P75-78

教学目标 知识与能力:通过具体事例认识旋转,理解旋转前后两个图形对应点到旋转中心的距离相等,对应点与旋转中心的连线所成的角彼此相等的性质. 过程与方法:经历对生活中与旋转现象有关的图形进行观察、分析、欣赏、以及动手操作、画图等过程,掌握有关画图的操作技能,发展初步的审美能力,增强对图形欣赏的意识. 情感态度价值观:引导学生用数学的眼光看待有关问题,发展学生的数学观,学到活生生的数学.

教学重难点 重点:类比平移与旋转的异同,掌握旋转的定义和基本性质,并利用数学知识解释生活中的旋转现象. 难点:探索旋转的性质,特别是,对应点到旋转中心的距离相等.

教学准备 多媒体

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 展示生活中的数学问题:(播放) (1)时钟上的秒针在不停的转动;(并介绍顺时针方向和逆时针方向) (2)大风车的转动; (3)游乐场转动的摩天轮; (5)由平面图形转动而产生的奇妙图案。 引导学生列举出一些具有旋转现象的生活实例,引出课题:“生活中的旋转”。 这就是我们今天所要研究的内容——旋转的定义与性质。(板书课题:第1课时 旋转的定义与性质) 数学来源于实际生活,使学生感受到生活中处处有数学。通过列举生活中旋转的例子,提高学生兴趣,激发学生学习激情。同时引出本节课的内容,为下面研究旋转的定义做铺垫。

2.实践探究,学习新知 【探究1】旋转的定义 师生活动:试一试,请同学们尝试用自己的语言来描述以下三个图片各自对应的旋转.教师注意适时引导. 学生活动:在学生小组合作的基础上,经过讨论分析,学生自主归纳总结. 学生总结: 图1:在同一平面内,点A绕着定点O旋转某一角度得到点B; 图2:在同一平面内,线段AB绕着定点O旋转某一角度得到线段CD; 图3:在同一平面内,三角形ABC绕着定点O旋转某一角度得到三角形DEF。 教师引导:观察上面图形的运动,引导学生归纳图形旋转的概念;重点突出旋转的三个要素:旋转中心、旋转方向和旋转角度。 【归纳总结】师生共同讨论,归纳如下: 旋转的定义:在平面内,将一个图形绕一个定点按某个方向转动一个角度,这样的图形运动称为旋转.这个定点称为旋转中心,转动的角称为旋转角。 旋转的三个要素:旋转中心、旋转方向和旋转角度。 旋转不改变图形的形状和大小. 【探究2】旋转的性质 (一)线段大小关系 学生活动:观察△ABC以点O为旋转中心逆时针旋转的过程与图形顶点运动路径,并思考问题:旋转后有哪些线段相等? 教师引导:根据旋转不改变图形的形状和大小可以得知旋转后对应线段依旧相等。 学生总结:AB=EF,AC=EG,BC=FG. 教师引导:继续观察三角形各个顶点的运动轨迹(轨迹为图中红色曲线),通过直观呈现可以看到图形旋转的过程中,顶点的轨迹是一个以旋转中心为圆心的圆。 教师提问:对应点到旋转中心的距离是否相等? 学生总结:对应点位于同一圆周上,根据圆的半径相等学生可以自然推理出AO=EO,即对应点到旋转中心的距离相等。即AO=EO,BO=FO,CO=GO. (二)角度大小关系 学生活动:观察△ABC以点O为旋转中心逆时针旋的过程与角度大小,并思考问题:旋转后有哪些线段相等? 教师引导:根据旋转不改变图形的形状和大小可以得知旋转后对应角依旧相等。 即∠A=∠E,∠B=∠F,∠C=∠G. 教师引导:利用几何画板测量三个角的具体数值,学生观察所度量角的构成特点并与其数值大小关系。 学生总结:从数值观察可知三个角的大小相等,且这三个角都是旋转角。因此可以得出结论:对应点与旋转中心连线的夹角相等,即旋转角相等。 【归纳总结】师生共同讨论,归纳如下: 一个图形和它经过旋转所得的图形中,对应点到旋转中心的距离相等,任意一组对应点与旋转中心的连线所成的角都等于旋转角;对应线段相等,对应角相等. 教师补充:利用表格将图形平移与图形旋转的性质进行对比: 旋转 平移 图形变换要素旋转中心、方向与角度 方向与距离 图形变换后性质图形的形状和大小不变 图形的形状和大小不变 对应角相等 相等 对应线段相等 平行且相等 对应点的相关性质对应点到旋转中心距离相等;对应点与旋转中心连线的夹角相等,即旋转角相等; 对应点间线段平行且相等 图形运动中对应点的路程 不同对应点所走路程不相同 不同对应点所走路程相同

通过引导学生分别对点线面的旋转作探究,让学生理解旋转及其相关概念,并为下面探究旋转的性质做作好物质与精神上的准备。 更多地提供直观观察的环节,便于学生通过观察得出结论。对应点到旋转中心的距离相等可以通过观察图形顶点运动路径自然推理出。 学生通过测量比较概括得到具体性质。对应点与旋转中心连线的夹角相等这一性质再次强化了旋转角的概念。 利用表格对比性质,对于异同能够一目了然。对比学习能够培养学生的学习迁移能力。在学习平移的基础上,依照前一课的探究方法及学习经验迁移至旋转的学习中

3.学以致用,应用新知 考点1 旋转的定义 例 下列现象中属于旋转的是( ) A.汽车在急刹车时向前滑动 B.拧开水龙头 C.雪橇在雪地里滑动 D.电梯的上升与下降 答案:B 变式训练 下列各图中,既可经过平移,又可经过旋转,由图形①得到图形②的是( ) A. B. C. D. 答案:D 考点2 旋转的性质 例 如图,在△ABC中,以C为中心,将△ABC顺时针旋转35°得到△DEC,边ED,AC相交于点F,若∠A=30°,则∠EFC的度数为( ) A.60° B.65° C.72.5° D.115° 答案:B 变式训练 如图,在△ABC中,∠CAB=70°,将△ABC在平面内绕点A旋转到△AB′C′的位置,使CC′∥AB,则旋转角的度数为( ) A.35° B.40° C.50° D.70° 答案:B 通过例题讲解,巩固理解旋转的定义与性质,一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏。 通过变式训练巩固所学知识,灵活运用旋转的定义与性质解决问题。

4.随堂训练,巩固新知 1.如图,将△ABC绕点A逆时针旋转100°,得到△ADE.若点D在线段BC的延长线上,则∠EDP的度数为( ) A.95° B.100° C.105° D.110° 答案:B 2.如图,一个小孩坐在秋千上,秋千绕点O旋转了86°,小孩的位置也从A点运动到了A'点,则∠OAA'= 度. 答案:47 3.如图,在△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,将△ABC绕点A逆时针旋转得到△ADE(点D与点B对应),连接BD.当点E落在直线AB上时,线段BD的长为 . 答案:或3 4.如图,D是等边三角形ABC内一点,将线段AD绕点A顺时针旋转60°,得到线段AE,连接CD,BE. (1)求证:△AEB≌△ADC; (2)连接DE,若∠ADC=105°,求∠BED的度数. 解:(1)证明:∵△ABC是等边三角形, ∴∠BAC=60°,AB=AC. ∵线段AD绕点A顺时针旋转60°,得到线段AE, ∴∠DAE=60°,AE=AD. ∴∠BAD+∠EAB=∠BAD+∠DAC. ∴∠EAB=∠DAC. 在△EAB和△DAC中, ∵, ∴△EAB≌△DAC(SAS). (2)∵∠DAE=60°,AE=AD, ∴△EAD为等边三角形. ∴∠AED=60°, ∵△EAB≌△DAC ∴∠AEB=∠ADC=105°. ∴∠BED=45°. 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏。

5.课堂小结,自我完善 通过本节课的学习,你学到了哪些知识? 1.旋转的定义:在平面内,将一个图形绕一个定点按某个方向转动一个角度,这样的图形运动称为旋转.这个定点称为旋转中心,转动的角称为旋转角。 2.旋转的三个要素:旋转中心、旋转方向和旋转角度。 3..旋转的性质:一个图形和它经过旋转所得的图形中,对应点到旋转中心的距离相等,任意一组对应点与旋转中心的连线所成的角都等于旋转角;对应线段相等,对应角相等. 4.旋转不改变图形的形状和大小. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容。

6.布置作业 课本P77习题3.4中的T1—T5. 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率。

板书设计 第1课时 旋转的定义与性质一.旋转的定义二.旋转的性质投影区学生活动区

提纲掣领,重点突出。

教后反思 1.注意学生活动的指导 教师应对小组讨论给予适当的指导,包括知识的启发引导、学生交流合作中注意的问题及对困难学生的帮助等,使小组合作学习更具实效性。在小组讨论之前,应该留给学生充分的独立思考的时间,不要让一些思维活跃的学生的回答代替了其他学生的思考,掩盖了其他学生的疑问。 2.给学生空间 最后提出的一个挑战性问题,虽不能解决,让学生更加急迫地要充实新知识解决未解决的问题,从而使自己获得更大的成功,以成良性循环的学习模式。 反思,更进一步提升。

同课章节目录

- 第一章 三角形的证明

- 1 等腰三角形

- 2 直角三角形

- 3 线段的垂直平分线

- 4 角平分线

- 第二章 一元一次不等式和一元一次不等式组

- 1 不等关系

- 2 不等式的基本性质

- 3 不等式的解集

- 4 一元一次不等式

- 5 一元一次不等式与一次函数

- 6 一元一次不等式组

- 第三章 图形的平移与旋转

- 1 图形的平移

- 2 图形的旋转

- 3 中心对称

- 4 简单的图案设计

- 第四章 因式分解

- 1 因式分解

- 2 提公因式法

- 3 公式法

- 第五章 分式与分式方程

- 1 认识分式

- 2 分式的乘除法

- 3 分式的加减法

- 4 分式方程

- 第六章 平行四边形

- 1 平行四边形的性质

- 2 平行四边形的判定

- 3 三角形的中位线

- 4 多边形的内角与外角和