中国人失掉自信力了吗课件

图片预览

文档简介

课件76张PPT。买汽车孩子:妈妈,你为什么不买汽车呢?

妈妈:买不起呀!

孩子:那怎么才能买上小汽车呢?

妈妈:你现在好好学习,长大后就可以买小汽车了!

孩子:那你小时侯为什么不好好学习呢?假如现在你面对“中国人失掉自信力了”这样一个错误论调,你将怎样辩驳?你一言我一语第一课时作者简介时代背景检查预习讲授新课本课小结作业布置 中国人失掉自信力了吗?鲁迅学习目标学习目标:了解有关鲁迅的文学常识

整体感知,理清思路

掌握驳论文的思维流程

培养学生自信心,增强爱国主义感情

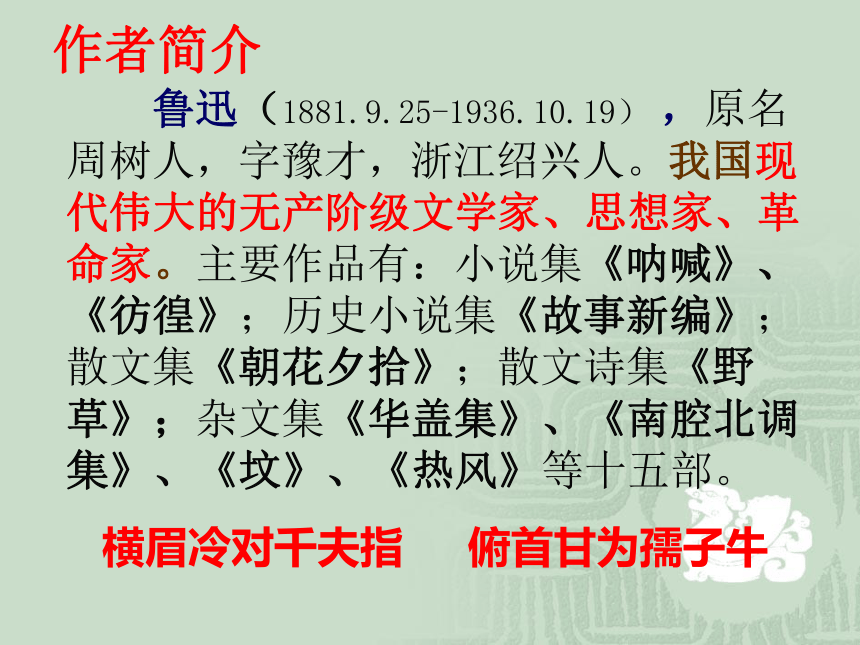

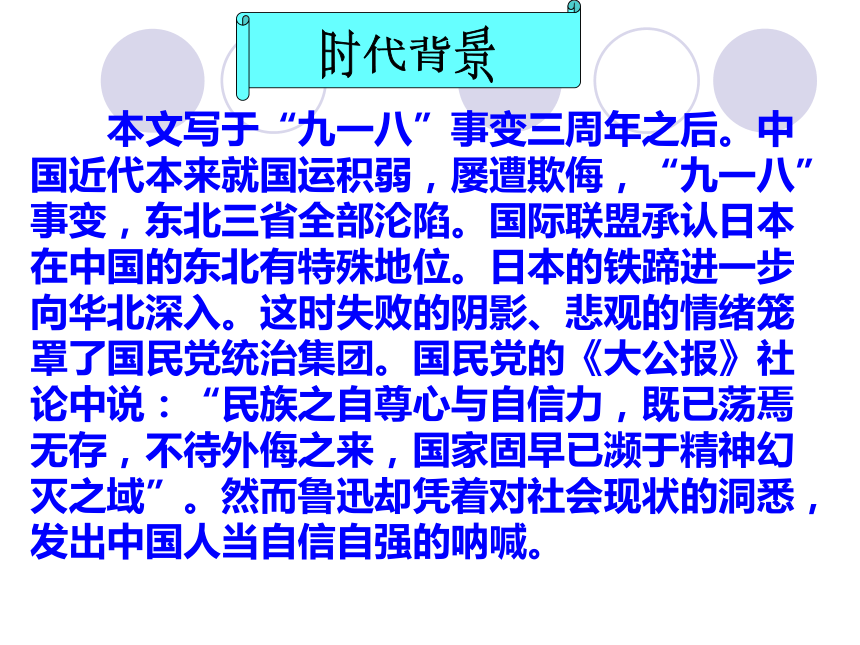

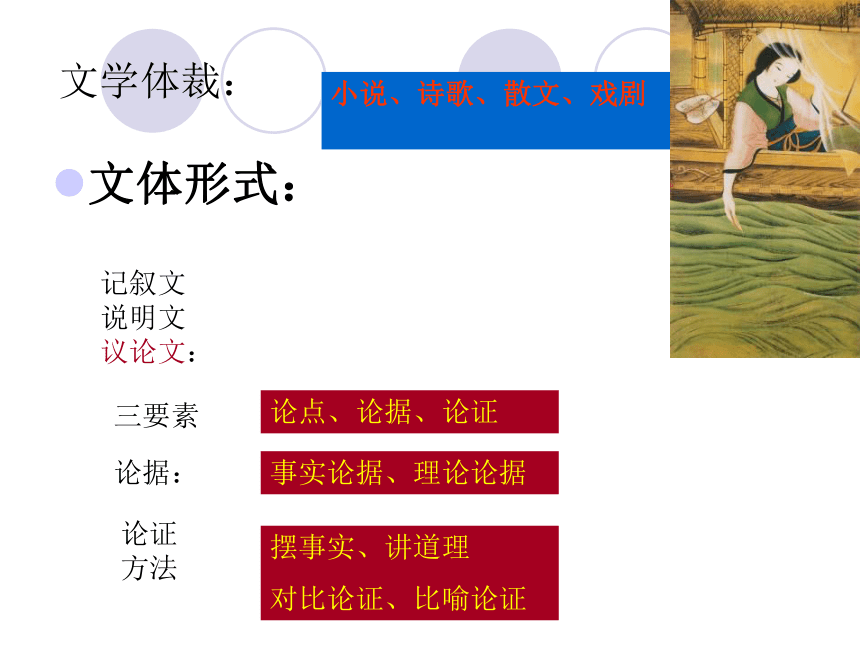

作者简介 鲁迅(1881.9.25-1936.10.19) ,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。主要作品有:小说集《呐喊》、《彷徨》;历史小说集《故事新编》;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》;杂文集《华盖集》、《南腔北调集》、《坟》、《热风》等十五部。横眉冷对千夫指 俯首甘为孺子牛 本文写于“九一八”事变三周年之后。中国近代本来就国运积弱,屡遭欺侮,“九一八”事变,东北三省全部沦陷。国际联盟承认日本在中国的东北有特殊地位。日本的铁蹄进一步向华北深入。这时失败的阴影、悲观的情绪笼罩了国民党统治集团。国民党的《大公报》社论中说:“民族之自尊心与自信力,既已荡焉无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域”。然而鲁迅却凭着对社会现状的洞悉,发出中国人当自信自强的呐喊。 时代背景1、日本占领我东三省,国民党采取不抵抗政策。2、悲观失望的情绪笼罩国统区上层。3、中共领导工农红军开始二万五千里长征,播撒抗日火种。文学体裁:文体形式:三要素

小说、诗歌、散文、戏剧 记叙文

说明文

议论文:

论点、论据、论证论据:事实论据、理论论据论证方法摆事实、讲道理

对比论证、比喻论证论证方式立论、驳论驳论:用正确的观点披露或驳斥错误的观

点,从而进一步阐明和确立正确的观点。一般结构和形式:1、指出错误论点、论据或论证(树靶子)

2、批驳错误论点、论据或论证

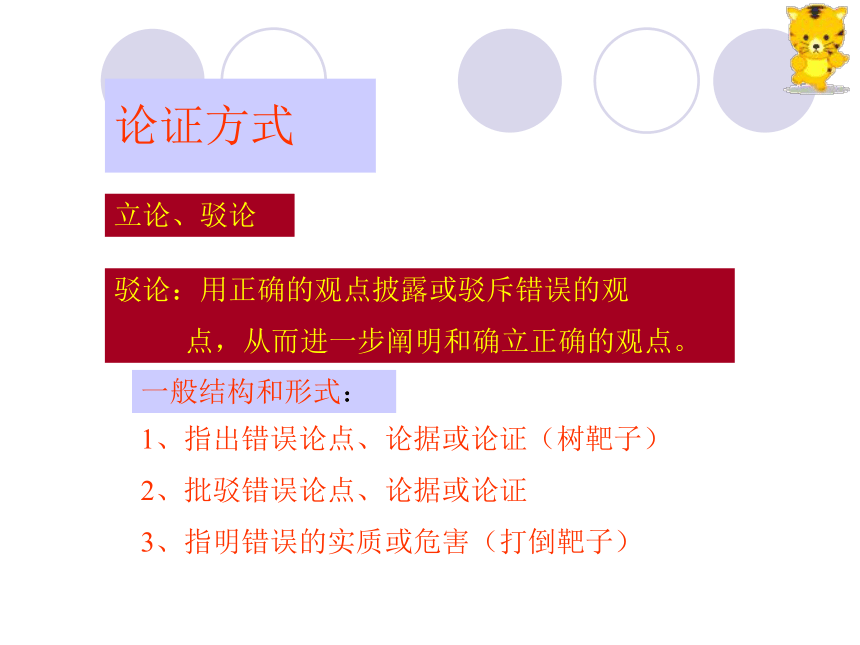

3、指明错误的实质或危害(打倒靶子)驳论文知识驳论方法(1)驳论点直接反驳间接反驳(2)驳论据(3)驳论证独立证明法归谬法批驳方式

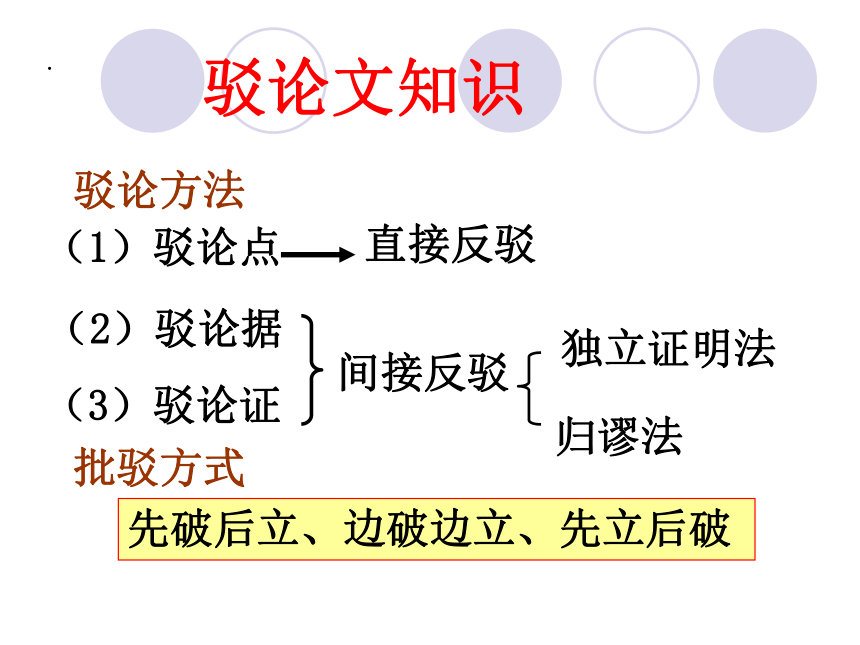

先破后立、边破边立、先立后破.杂文:不像一般的议论文那样地说理,而是用文艺性的笔调,形象化手法来议论说理。兼有政论、文艺两种因素。特点:

1、篇幅短小,取材广泛。

2、敏锐迅速,泼辣犀利,战斗性强。

(像匕首、投枪,能和读者一同杀出一条血路)

3、冷嘲热讽、幽默风趣。

4、说理生动、议论生动。检查预习玄虚 诓骗

慨叹 搽粉 xuán kuāng

kǎi chá根据句子意思写出相应成语疆土辽阔,物产丰富。地大物博前面的人倒下去,后面的人继续跟上去形容英勇奋斗,不怕牺牲。前赴后继为民众的利益向上级、政府提出意见和要求。为民请命怀念往昔,哀叹现在,是一种倒退、悲观的思想情绪。怀古伤今阅读思考

对方的错误观点是什么?作者为什么认为它是错误的?作者正面提出的观点是什么?作者提出观点的依据是什么?驳论文写作思路 树靶子 打靶子 摆论敌

论点 驳敌论点

驳敌论据

驳敌论证 立观点 证明自己

观点对方的错误观点是什么?明确:对方的错误观点是:

“中国人失掉自信力了”讨论作者为什么认为它是错误的?明确:

信“地”

信“物”

信“国联”讨论从来没相

信过自己现在:求神拜佛——自欺力

—他信力文中列出对方的错误论点是什么?对方的论据是什么?对方论点:中国人失掉自信力了对方论据:两年前——自夸“地大物博”

不久——只希望国联

现在——一味求神拜佛作者正面提出的观点是什么? 明确:作者正面提出的观点是:

“中国有并不失掉自信力的中国人在”作者提出观点的依据是什么?明确:

有过去和现在的事实为证 精读课文小组讨论 诵读课文1—5段,讨论探究

1、作者既然认为对方的论点是错误的,为什么还要承认对方说的都是事实?

2、第4段有一部分加点的文字,反动派删掉它说明了什么? 1、作者既然认为对方的论点是错误的,为什么还要承认对方说的都是事实?

明确:承认对方的论据是事实,但通过分析事实发现对方的论据不能得出“失去自信”这个论点,由真实的存在依据推出错误的结论,从而证明对方的论点是错误的2、第4段有一部分加点的文字,反动派删掉它说明了什么?

明确: “求神拜佛”恐怕是反动派在山穷水尽时自欺欺人的最后一招,作者一针见血指出其危害揭露他们投降卖国的本质,触到了他们的痛处,所以…… 提问:文中“他信力”“自欺力”加引号起什么作用 起讽刺否定的作用。 提问:“失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路。”这里的“新生路”指什么? 新生路指相信自己的力量,号召全国民众团结起来抗日救亡。 直接反驳批驳对方的论证过程不合逻辑阅读3—5自然段,思考:

1、找出这一部分的关键句,作者是怎样分析的?

2、本段采用了怎样的论证方法?

关键句:“自信其实是早就失掉了的”分析:1、信“地”、信“物”、信“国联”

——失掉的是“他信力”

2、“求神拜佛”—发展着“自欺力”

对方谬误的薄弱环节,抓住了它,就能击中要害。2、找批驳的“突破口”自夸“地大物博”希望国联 求神拜佛悲观论者早就失掉了自信力,只有“他信力”,现在是在发展着“自欺力”。论据不能证明其论点突破口是信“地”信“物”是“他信”是“自欺”是事实也是事实却也是事实直接反驳品读6—8段,讨论探究

作者的观点是“中国人没有失掉自信力”,为此他举了哪些例子?作用是什么?

提问:第6段作者提出“我们有并不失掉自信力的中国人在”,这对批驳敌论点起什么作用? 作者从正面树立自己的论点是为间接反驳敌论点。 提问:作者怎么证明正面论点的? 作者历数从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,…作为事实论据证明他们都是没有失掉自信力的中国人。 提问:作者为什么赞扬他们“这就是中国的脊梁”? 这是比喻的说法。这些没有失掉自信力的中国人是中国的主流,是中国的希望。 提问:这一类没有失掉自信心的人现状如何? (l)从人数上看:何尝少呢? (2)从特征上看:有确信,不自欺,前仆后继地战斗。 (3)从处境上看:总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道。间接反驳阅读6--8自然段,思考:

1、作者的论点?提出哪些论据来加以论证的?

2、采用怎样的论证方法?

论点:“有并不失掉自信力的中国人在”

论据:从古至今都有满怀自信的“中国的脊梁”

针锋相对地提出自己的观点并列举事实证明,从而彻底驳倒对方:我们有并不失掉自信力的中国人在。埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。正面立论,间接反驳敌论点。这一类人们坚持抗战和民族解放。3、作者是怎么证明自己的论点的?间接反驳结 论阅读最后一段,思考:1、本文的结论是什么?2、本段在全文中的作用?

结论:自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下(要从本质上看问题,指出真正有自信力的是中国的革命人民)

作用:照应题目,作出回答共同研讨作者是怎样批驳对方论点的?第1—2段, 摆出对方论点论据,树立“箭靶”。

第3—5段, 揭露“中国人失掉自信力了”言论的欺骗 性.虽然论据是事实,但只是他们中的一部分人的事实,而不是全体中国人。他们把自己这一部 分中国人当作了全体“中国人”。实际犯了“以偏概全”的错误。(指出其论据不能证明论点,即通过驳论证来驳倒对方的论点。)

第6—8段,确立自己的观点:我们有不失掉自信力的 中国人在。并列举了事实论据,从而否定了诬蔑“中国人失掉自信力了”的无耻谰言。论据论点:两年前:不 久:现 在: 自夸“地大物博”希望国联求神拜佛中国人失掉自信力了直接反驳失掉的是“他信力”发展着“自欺力”文章结构内容(1—2)(3—5)敌论据论点偷换概念间接反驳 己论点 有并不失掉自信力的中国人在 己论据古今埋头苦干的人有确信, 不自欺 拼命硬干的人为民请命的人前仆后继的战斗舍身求法的人结论: 自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下脊 梁(6—8)(9)中国人失掉自信力了

敌论点:以偏概全小组朗读比赛,同时思考并填写下表:摆出对方论点论据暗示对方的论证以偏概全作出结论:自信力的有无…… 揭示对方论点以偏概全,以表面概实质。驳斥对方的论证——论据不能充分证明论点(提出自己论点及论据)文章论证特点一由驳论证入手驳倒论点中国人

失掉自

信力了 中国人失掉他信力 中国人发展自欺力文章论证特点二以子之矛攻子之盾中国人

失掉自

信力了 我们有并不失掉自信力的中国人在 自己去看地底下文章论证特点三破得有力,立得牢固问题 探 究1、驳论文的关键是抓批驳的“突破口”,这个突破口可以是对方的论点,可以是对方的论据,也可以是对方的论证过程 。课文是以什么为突破口的?为什么选择这个突破口?

2、最后一段在全文起什么作用?

3、文章的语言有什么特点?请举出例句分析。 课文以反驳对方的论证为突破口,即指出其论据不能证明其论点。 因为对方的论据是事实论据,但这事实只是部分事实,所以论点以偏概全。论证是其薄弱环节,因此本文以反驳论证为突破口。(1)尖锐、泼辣,富有嘲讽意味和战斗性。(2)排比、反问等修辞的巧用照应题目,作回答,驳斥对方论点以偏概全。 文中的中国人有三个含义:A、国民党反动统治者及其御用文人;B、大部分爱国的人民;C、所有中国人。找出文中含“中国人”的句子,指出其具体含义。1、于是有人慨叹:中国人失掉自信力了。( )C2、假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”。( )A3、说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可。( )BC4、然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。( )5、中国人现在是在发展着“自欺力”。( )A6、要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗。( )C本节小结 本文以反驳对方的论证为“突破口”,因为敌论据是事实,但只是部分事实,对方最弱的环节在于论证犯了以偏概全的错误,这样的反驳强劲有力。我们要学习这种驳论的方式。 1997年7月1日,香港在

沦亡百年之后于回到祖国的

怀抱一九九七年六月三十日午夜,英国旗徐徐降下 1999年12月20日, 中国政府对澳门恢复行使主权澳门儿童手拿区旗与国旗,迎接回归中国国旗在会场扬起来 2001年7月13日,萨马兰奇在莫斯科宣布北京获得2008年奥运会主办权。中国成功加入世界贸易组织 2002年,中国上海市获得了2010年世界博览会举办权。这将是世博会第一次在发展中国家举行。上海市民在南京东路步行街欢庆申博成功。 2003年10月15日,“神舟”五号载人飞船成功发射,并于16日安全返回地面。我国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家。航天员杨利伟成为中国首位航天英雄。 在2004年雅典奥运上,中国代表团以

32金的骄人成绩,跻身亚军,直逼美国

霸主地位。中国女排获得雅典奥运金牌再创辉煌刘翔获得的男子110米栏金牌是中国男选手在奥运会上夺得的第一枚田径金牌。2005年10月 “神六”载人航天飞行获得圆满成功 神六顺利升空着陆场工作人员在欢呼庆祝各人自扫门前雪,哪管他人瓦上霜作业设计:A:分小组搜集资料,写一份调查报告《中学生阅读鲁迅作品的现状调查》。 (依据你自己的情况任意选做一道)C;运用事实和道理论证驳斥以下论点读书不如经商 打麻将益智B:试以<<做一个自信的中国人>>写一篇短文.“我中国地大物博,人口众多”

--选自30年代的御用报纸“忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决”

——选自蒋介石在“九一八”事件发生后的演讲 1934年 ,由反动政客戴季陶和军阀段祺瑞发起,一些国民党官僚在杭州灵隐寺举行法会,请班禅大师求佛保佑。 “民族之自尊心与自信心,既已荡然无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域”

—选自《大公报》1934年8月24日的社论研读赏析思考敌论论点与论据中论述对象有什么变化?说说敌论证过程中的错误在哪儿?偷换概念 以偏概全敌论点中 “中国人”指全体中国人,范围大敌论据中 所述“我们”仅是国民党反动派等一

小部分中国人,范围小自夸“地大物博”希望国联 求神拜佛失掉 他信力

发展 自欺力论据不能证明其论点是信“地”信“物”是“他信”是“自欺”直接反驳突破口有人慨叹曰:“中国人失掉自信力了。”研读赏析为彻底驳倒敌论,作者还从正面提出了自己的看法,他用哪些论据证明自己的观点?研读赏析 “我们有并不失掉自信力的中国人在”,请你根据自己的了解为第7段中“……的人”注解举例。指默默无闻、努力工作的广大劳动人民。

如毕升、祖冲之、李时珍、詹天佑等人指那些不怕牺牲、不计得失、忠于祖国的人。

如岳飞、文天祥、戚继光、林则徐等人指同情人民,为人民鸣不平、伸张正义的人。

如屈原、关汉卿、海瑞等人指历尽艰辛、英勇献身、追求真理的人。

如商鞅、谭嗣同、玄奘、法显等人“埋头苦干的人”“拼命硬干的人”“为民请命的人”“舍身求法的人”我们有并不失掉自信力的中国人在。埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。正面立论,间接反驳敌论点。这一类人们坚持抗战和民族解放。☆作者是怎么证明正面论点的?间接反驳同情人民,为人民鸣不平,伸张正义,关汉卿英勇献身,追求真理,谭嗣同劳动人民,包括知识分子,如毕升,李时珍反对剥削阶级和外来侵略者的革命志士,民族英雄岳飞你能举出一些具体事例来证明作者的观点吗?“九、一八”事变后,中共于9月20日和22日连续发表宣言,提出“组织群众的反帝运动,发动群众斗争,反抗日本帝国主义的侵略”的战斗口号。

在党的号召和领导下,全国掀起声势浩大的抗日运动,坚决反对蒋介石的不抵抗政策。

1931年9月至12月,曾发生三次规模很大的学生请愿运动。研读赏析经过论证,关于“自信力”作者得出了怎样的结论? 自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。中国人失掉自信力了 失掉了“他信力”发展着“自欺力” 以偏 概全 有并不失掉自信力的中国人在从古至今有“脊梁” 自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下研读赏析 从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。研读赏析本文批驳敌论时,针对“自信力”仿造了两个词“ ”、“ ” 有力地嘲讽、揭露了国民党反动派的丑恶本质和嘴脸。 自欺力他信力思考:“他信力”的表达效果由“自信力”衍生而来,是对国民党统治着极其御用文人的讽刺。

运用仿词的修辞手法,将敌论的自我麻醉,自欺欺人的本质充分揭露出来,也增强了文章逻辑力量。研讨

作者指出“说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑”如何理解? 明确:这句中的“一部分”和“全体”可知,“中国人”只指国民党反动统治及其御用文人,而不是所有中国人。指出了本文批驳的突破口,是论敌在论证上犯了“以偏概全”的错误,及论据不能证明论点。 要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。研读赏析

脂粉:

筋骨和脊梁:

状元宰相:

地底下:美化、伪装精神、品质、人格、操守国民党反动政客及御用文人人民群众的生活和斗争,暗指当时还处于地下斗争的中国共产党及其领导下的革命力量 拓展延伸鲁迅为什么反复强调“中国的脊梁”?历史新时期,我们应该怎样做好“中

国的脊梁”? 梁启超先生说过:“少年智则中国智,少年强则中国强!”中国的脊梁2、概述下面的论据的表述各有什么特点,并说说该论据可以用来证明一个什么论点。

(1)巴尔扎克每天用十六七个小时如痴如狂的奋笔疾书,即使累得双臂疼痛、双眼流泪,也不肯浪费一刻时间,他一生留下了为人们深深喜爱的巨著《人间喜剧》,共九十四部小说。(一般陈述——)(2)曹雪芹举家食粥便有了名著《红楼梦》;贝多芬在雷电暴雨中听到命运叩门便有了不朽的第五交响曲;爱因斯坦苦思冥想忘了家在何处便有了相对论……(排比铺陈——) (3)孔子、司马迁、鲁迅之所以为千秋万代传诵,是因为他们为中华民族留下了伟大的爱国主义精神;李自成、洪秀全、孙中山之所以名垂千古,是因为他们推动了历史的前进;蔡伦、祖冲之、毕昇之所以永远为人们纪念,是因为他们为人类贡献了聪明才智使后人享用不尽。(分类列举——

凡是留下英名的人,总是创造了永存的事业。)(4)战争年代,黄继光、董存瑞为了民族的独立,赴汤蹈火;和平时期,邓稼先、蒋筑英为了祖国的强盛,呕心沥血。(事例对举——中华儿女有崇高的爱国精神。)(5)德国化学家维勒研究一种铝矿石,漫不经心,失掉了发现“钒”的 机会;瑞典化学家肖夫斯特姆抓住苗头不放,精心研究,终于发现了 “钒”。德国化学家李比希研究海藻时,浅尝辄止,与新元素“溴”失之交臂;法国化学家波拉德破除常规,细致钻研,成了“溴”的发现者。(正反对照——

粗心与细心之间,差距天上地下 (运用理论和事实论据,驳斥下面的错误观点。)人不为己,天诛地灭。练习:你能说服他们吗? 同学们知道: 中华民族一向是富于自信力的民族, 今天的我们还会更坚定地说: 中国人从来都是有自信力的.

请以” 中国人是有自信力的’’ 为题, 写一篇议论文. 作业:

妈妈:买不起呀!

孩子:那怎么才能买上小汽车呢?

妈妈:你现在好好学习,长大后就可以买小汽车了!

孩子:那你小时侯为什么不好好学习呢?假如现在你面对“中国人失掉自信力了”这样一个错误论调,你将怎样辩驳?你一言我一语第一课时作者简介时代背景检查预习讲授新课本课小结作业布置 中国人失掉自信力了吗?鲁迅学习目标学习目标:了解有关鲁迅的文学常识

整体感知,理清思路

掌握驳论文的思维流程

培养学生自信心,增强爱国主义感情

作者简介 鲁迅(1881.9.25-1936.10.19) ,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。主要作品有:小说集《呐喊》、《彷徨》;历史小说集《故事新编》;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》;杂文集《华盖集》、《南腔北调集》、《坟》、《热风》等十五部。横眉冷对千夫指 俯首甘为孺子牛 本文写于“九一八”事变三周年之后。中国近代本来就国运积弱,屡遭欺侮,“九一八”事变,东北三省全部沦陷。国际联盟承认日本在中国的东北有特殊地位。日本的铁蹄进一步向华北深入。这时失败的阴影、悲观的情绪笼罩了国民党统治集团。国民党的《大公报》社论中说:“民族之自尊心与自信力,既已荡焉无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域”。然而鲁迅却凭着对社会现状的洞悉,发出中国人当自信自强的呐喊。 时代背景1、日本占领我东三省,国民党采取不抵抗政策。2、悲观失望的情绪笼罩国统区上层。3、中共领导工农红军开始二万五千里长征,播撒抗日火种。文学体裁:文体形式:三要素

小说、诗歌、散文、戏剧 记叙文

说明文

议论文:

论点、论据、论证论据:事实论据、理论论据论证方法摆事实、讲道理

对比论证、比喻论证论证方式立论、驳论驳论:用正确的观点披露或驳斥错误的观

点,从而进一步阐明和确立正确的观点。一般结构和形式:1、指出错误论点、论据或论证(树靶子)

2、批驳错误论点、论据或论证

3、指明错误的实质或危害(打倒靶子)驳论文知识驳论方法(1)驳论点直接反驳间接反驳(2)驳论据(3)驳论证独立证明法归谬法批驳方式

先破后立、边破边立、先立后破.杂文:不像一般的议论文那样地说理,而是用文艺性的笔调,形象化手法来议论说理。兼有政论、文艺两种因素。特点:

1、篇幅短小,取材广泛。

2、敏锐迅速,泼辣犀利,战斗性强。

(像匕首、投枪,能和读者一同杀出一条血路)

3、冷嘲热讽、幽默风趣。

4、说理生动、议论生动。检查预习玄虚 诓骗

慨叹 搽粉 xuán kuāng

kǎi chá根据句子意思写出相应成语疆土辽阔,物产丰富。地大物博前面的人倒下去,后面的人继续跟上去形容英勇奋斗,不怕牺牲。前赴后继为民众的利益向上级、政府提出意见和要求。为民请命怀念往昔,哀叹现在,是一种倒退、悲观的思想情绪。怀古伤今阅读思考

对方的错误观点是什么?作者为什么认为它是错误的?作者正面提出的观点是什么?作者提出观点的依据是什么?驳论文写作思路 树靶子 打靶子 摆论敌

论点 驳敌论点

驳敌论据

驳敌论证 立观点 证明自己

观点对方的错误观点是什么?明确:对方的错误观点是:

“中国人失掉自信力了”讨论作者为什么认为它是错误的?明确:

信“地”

信“物”

信“国联”讨论从来没相

信过自己现在:求神拜佛——自欺力

—他信力文中列出对方的错误论点是什么?对方的论据是什么?对方论点:中国人失掉自信力了对方论据:两年前——自夸“地大物博”

不久——只希望国联

现在——一味求神拜佛作者正面提出的观点是什么? 明确:作者正面提出的观点是:

“中国有并不失掉自信力的中国人在”作者提出观点的依据是什么?明确:

有过去和现在的事实为证 精读课文小组讨论 诵读课文1—5段,讨论探究

1、作者既然认为对方的论点是错误的,为什么还要承认对方说的都是事实?

2、第4段有一部分加点的文字,反动派删掉它说明了什么? 1、作者既然认为对方的论点是错误的,为什么还要承认对方说的都是事实?

明确:承认对方的论据是事实,但通过分析事实发现对方的论据不能得出“失去自信”这个论点,由真实的存在依据推出错误的结论,从而证明对方的论点是错误的2、第4段有一部分加点的文字,反动派删掉它说明了什么?

明确: “求神拜佛”恐怕是反动派在山穷水尽时自欺欺人的最后一招,作者一针见血指出其危害揭露他们投降卖国的本质,触到了他们的痛处,所以…… 提问:文中“他信力”“自欺力”加引号起什么作用 起讽刺否定的作用。 提问:“失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路。”这里的“新生路”指什么? 新生路指相信自己的力量,号召全国民众团结起来抗日救亡。 直接反驳批驳对方的论证过程不合逻辑阅读3—5自然段,思考:

1、找出这一部分的关键句,作者是怎样分析的?

2、本段采用了怎样的论证方法?

关键句:“自信其实是早就失掉了的”分析:1、信“地”、信“物”、信“国联”

——失掉的是“他信力”

2、“求神拜佛”—发展着“自欺力”

对方谬误的薄弱环节,抓住了它,就能击中要害。2、找批驳的“突破口”自夸“地大物博”希望国联 求神拜佛悲观论者早就失掉了自信力,只有“他信力”,现在是在发展着“自欺力”。论据不能证明其论点突破口是信“地”信“物”是“他信”是“自欺”是事实也是事实却也是事实直接反驳品读6—8段,讨论探究

作者的观点是“中国人没有失掉自信力”,为此他举了哪些例子?作用是什么?

提问:第6段作者提出“我们有并不失掉自信力的中国人在”,这对批驳敌论点起什么作用? 作者从正面树立自己的论点是为间接反驳敌论点。 提问:作者怎么证明正面论点的? 作者历数从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,…作为事实论据证明他们都是没有失掉自信力的中国人。 提问:作者为什么赞扬他们“这就是中国的脊梁”? 这是比喻的说法。这些没有失掉自信力的中国人是中国的主流,是中国的希望。 提问:这一类没有失掉自信心的人现状如何? (l)从人数上看:何尝少呢? (2)从特征上看:有确信,不自欺,前仆后继地战斗。 (3)从处境上看:总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道。间接反驳阅读6--8自然段,思考:

1、作者的论点?提出哪些论据来加以论证的?

2、采用怎样的论证方法?

论点:“有并不失掉自信力的中国人在”

论据:从古至今都有满怀自信的“中国的脊梁”

针锋相对地提出自己的观点并列举事实证明,从而彻底驳倒对方:我们有并不失掉自信力的中国人在。埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。正面立论,间接反驳敌论点。这一类人们坚持抗战和民族解放。3、作者是怎么证明自己的论点的?间接反驳结 论阅读最后一段,思考:1、本文的结论是什么?2、本段在全文中的作用?

结论:自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下(要从本质上看问题,指出真正有自信力的是中国的革命人民)

作用:照应题目,作出回答共同研讨作者是怎样批驳对方论点的?第1—2段, 摆出对方论点论据,树立“箭靶”。

第3—5段, 揭露“中国人失掉自信力了”言论的欺骗 性.虽然论据是事实,但只是他们中的一部分人的事实,而不是全体中国人。他们把自己这一部 分中国人当作了全体“中国人”。实际犯了“以偏概全”的错误。(指出其论据不能证明论点,即通过驳论证来驳倒对方的论点。)

第6—8段,确立自己的观点:我们有不失掉自信力的 中国人在。并列举了事实论据,从而否定了诬蔑“中国人失掉自信力了”的无耻谰言。论据论点:两年前:不 久:现 在: 自夸“地大物博”希望国联求神拜佛中国人失掉自信力了直接反驳失掉的是“他信力”发展着“自欺力”文章结构内容(1—2)(3—5)敌论据论点偷换概念间接反驳 己论点 有并不失掉自信力的中国人在 己论据古今埋头苦干的人有确信, 不自欺 拼命硬干的人为民请命的人前仆后继的战斗舍身求法的人结论: 自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下脊 梁(6—8)(9)中国人失掉自信力了

敌论点:以偏概全小组朗读比赛,同时思考并填写下表:摆出对方论点论据暗示对方的论证以偏概全作出结论:自信力的有无…… 揭示对方论点以偏概全,以表面概实质。驳斥对方的论证——论据不能充分证明论点(提出自己论点及论据)文章论证特点一由驳论证入手驳倒论点中国人

失掉自

信力了 中国人失掉他信力 中国人发展自欺力文章论证特点二以子之矛攻子之盾中国人

失掉自

信力了 我们有并不失掉自信力的中国人在 自己去看地底下文章论证特点三破得有力,立得牢固问题 探 究1、驳论文的关键是抓批驳的“突破口”,这个突破口可以是对方的论点,可以是对方的论据,也可以是对方的论证过程 。课文是以什么为突破口的?为什么选择这个突破口?

2、最后一段在全文起什么作用?

3、文章的语言有什么特点?请举出例句分析。 课文以反驳对方的论证为突破口,即指出其论据不能证明其论点。 因为对方的论据是事实论据,但这事实只是部分事实,所以论点以偏概全。论证是其薄弱环节,因此本文以反驳论证为突破口。(1)尖锐、泼辣,富有嘲讽意味和战斗性。(2)排比、反问等修辞的巧用照应题目,作回答,驳斥对方论点以偏概全。 文中的中国人有三个含义:A、国民党反动统治者及其御用文人;B、大部分爱国的人民;C、所有中国人。找出文中含“中国人”的句子,指出其具体含义。1、于是有人慨叹:中国人失掉自信力了。( )C2、假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”。( )A3、说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可。( )BC4、然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。( )5、中国人现在是在发展着“自欺力”。( )A6、要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗。( )C本节小结 本文以反驳对方的论证为“突破口”,因为敌论据是事实,但只是部分事实,对方最弱的环节在于论证犯了以偏概全的错误,这样的反驳强劲有力。我们要学习这种驳论的方式。 1997年7月1日,香港在

沦亡百年之后于回到祖国的

怀抱一九九七年六月三十日午夜,英国旗徐徐降下 1999年12月20日, 中国政府对澳门恢复行使主权澳门儿童手拿区旗与国旗,迎接回归中国国旗在会场扬起来 2001年7月13日,萨马兰奇在莫斯科宣布北京获得2008年奥运会主办权。中国成功加入世界贸易组织 2002年,中国上海市获得了2010年世界博览会举办权。这将是世博会第一次在发展中国家举行。上海市民在南京东路步行街欢庆申博成功。 2003年10月15日,“神舟”五号载人飞船成功发射,并于16日安全返回地面。我国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家。航天员杨利伟成为中国首位航天英雄。 在2004年雅典奥运上,中国代表团以

32金的骄人成绩,跻身亚军,直逼美国

霸主地位。中国女排获得雅典奥运金牌再创辉煌刘翔获得的男子110米栏金牌是中国男选手在奥运会上夺得的第一枚田径金牌。2005年10月 “神六”载人航天飞行获得圆满成功 神六顺利升空着陆场工作人员在欢呼庆祝各人自扫门前雪,哪管他人瓦上霜作业设计:A:分小组搜集资料,写一份调查报告《中学生阅读鲁迅作品的现状调查》。 (依据你自己的情况任意选做一道)C;运用事实和道理论证驳斥以下论点读书不如经商 打麻将益智B:试以<<做一个自信的中国人>>写一篇短文.“我中国地大物博,人口众多”

--选自30年代的御用报纸“忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决”

——选自蒋介石在“九一八”事件发生后的演讲 1934年 ,由反动政客戴季陶和军阀段祺瑞发起,一些国民党官僚在杭州灵隐寺举行法会,请班禅大师求佛保佑。 “民族之自尊心与自信心,既已荡然无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域”

—选自《大公报》1934年8月24日的社论研读赏析思考敌论论点与论据中论述对象有什么变化?说说敌论证过程中的错误在哪儿?偷换概念 以偏概全敌论点中 “中国人”指全体中国人,范围大敌论据中 所述“我们”仅是国民党反动派等一

小部分中国人,范围小自夸“地大物博”希望国联 求神拜佛失掉 他信力

发展 自欺力论据不能证明其论点是信“地”信“物”是“他信”是“自欺”直接反驳突破口有人慨叹曰:“中国人失掉自信力了。”研读赏析为彻底驳倒敌论,作者还从正面提出了自己的看法,他用哪些论据证明自己的观点?研读赏析 “我们有并不失掉自信力的中国人在”,请你根据自己的了解为第7段中“……的人”注解举例。指默默无闻、努力工作的广大劳动人民。

如毕升、祖冲之、李时珍、詹天佑等人指那些不怕牺牲、不计得失、忠于祖国的人。

如岳飞、文天祥、戚继光、林则徐等人指同情人民,为人民鸣不平、伸张正义的人。

如屈原、关汉卿、海瑞等人指历尽艰辛、英勇献身、追求真理的人。

如商鞅、谭嗣同、玄奘、法显等人“埋头苦干的人”“拼命硬干的人”“为民请命的人”“舍身求法的人”我们有并不失掉自信力的中国人在。埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。正面立论,间接反驳敌论点。这一类人们坚持抗战和民族解放。☆作者是怎么证明正面论点的?间接反驳同情人民,为人民鸣不平,伸张正义,关汉卿英勇献身,追求真理,谭嗣同劳动人民,包括知识分子,如毕升,李时珍反对剥削阶级和外来侵略者的革命志士,民族英雄岳飞你能举出一些具体事例来证明作者的观点吗?“九、一八”事变后,中共于9月20日和22日连续发表宣言,提出“组织群众的反帝运动,发动群众斗争,反抗日本帝国主义的侵略”的战斗口号。

在党的号召和领导下,全国掀起声势浩大的抗日运动,坚决反对蒋介石的不抵抗政策。

1931年9月至12月,曾发生三次规模很大的学生请愿运动。研读赏析经过论证,关于“自信力”作者得出了怎样的结论? 自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。中国人失掉自信力了 失掉了“他信力”发展着“自欺力” 以偏 概全 有并不失掉自信力的中国人在从古至今有“脊梁” 自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下研读赏析 从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。研读赏析本文批驳敌论时,针对“自信力”仿造了两个词“ ”、“ ” 有力地嘲讽、揭露了国民党反动派的丑恶本质和嘴脸。 自欺力他信力思考:“他信力”的表达效果由“自信力”衍生而来,是对国民党统治着极其御用文人的讽刺。

运用仿词的修辞手法,将敌论的自我麻醉,自欺欺人的本质充分揭露出来,也增强了文章逻辑力量。研讨

作者指出“说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑”如何理解? 明确:这句中的“一部分”和“全体”可知,“中国人”只指国民党反动统治及其御用文人,而不是所有中国人。指出了本文批驳的突破口,是论敌在论证上犯了“以偏概全”的错误,及论据不能证明论点。 要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。研读赏析

脂粉:

筋骨和脊梁:

状元宰相:

地底下:美化、伪装精神、品质、人格、操守国民党反动政客及御用文人人民群众的生活和斗争,暗指当时还处于地下斗争的中国共产党及其领导下的革命力量 拓展延伸鲁迅为什么反复强调“中国的脊梁”?历史新时期,我们应该怎样做好“中

国的脊梁”? 梁启超先生说过:“少年智则中国智,少年强则中国强!”中国的脊梁2、概述下面的论据的表述各有什么特点,并说说该论据可以用来证明一个什么论点。

(1)巴尔扎克每天用十六七个小时如痴如狂的奋笔疾书,即使累得双臂疼痛、双眼流泪,也不肯浪费一刻时间,他一生留下了为人们深深喜爱的巨著《人间喜剧》,共九十四部小说。(一般陈述——)(2)曹雪芹举家食粥便有了名著《红楼梦》;贝多芬在雷电暴雨中听到命运叩门便有了不朽的第五交响曲;爱因斯坦苦思冥想忘了家在何处便有了相对论……(排比铺陈——) (3)孔子、司马迁、鲁迅之所以为千秋万代传诵,是因为他们为中华民族留下了伟大的爱国主义精神;李自成、洪秀全、孙中山之所以名垂千古,是因为他们推动了历史的前进;蔡伦、祖冲之、毕昇之所以永远为人们纪念,是因为他们为人类贡献了聪明才智使后人享用不尽。(分类列举——

凡是留下英名的人,总是创造了永存的事业。)(4)战争年代,黄继光、董存瑞为了民族的独立,赴汤蹈火;和平时期,邓稼先、蒋筑英为了祖国的强盛,呕心沥血。(事例对举——中华儿女有崇高的爱国精神。)(5)德国化学家维勒研究一种铝矿石,漫不经心,失掉了发现“钒”的 机会;瑞典化学家肖夫斯特姆抓住苗头不放,精心研究,终于发现了 “钒”。德国化学家李比希研究海藻时,浅尝辄止,与新元素“溴”失之交臂;法国化学家波拉德破除常规,细致钻研,成了“溴”的发现者。(正反对照——

粗心与细心之间,差距天上地下 (运用理论和事实论据,驳斥下面的错误观点。)人不为己,天诛地灭。练习:你能说服他们吗? 同学们知道: 中华民族一向是富于自信力的民族, 今天的我们还会更坚定地说: 中国人从来都是有自信力的.

请以” 中国人是有自信力的’’ 为题, 写一篇议论文. 作业:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》