黑龙江省牡丹江市第一高级中学2023-2024学年高一下学期5月期中考试 语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学2023-2024学年高一下学期5月期中考试 语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 76.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-07 16:15:33 | ||

图片预览

文档简介

2023级高一学年下学期期中考试

语 文 试 题

考试时间: 120分钟 分值:150分

一、现代文阅读(27分)

(一)现代文阅读(本题共 4 小题,15 分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

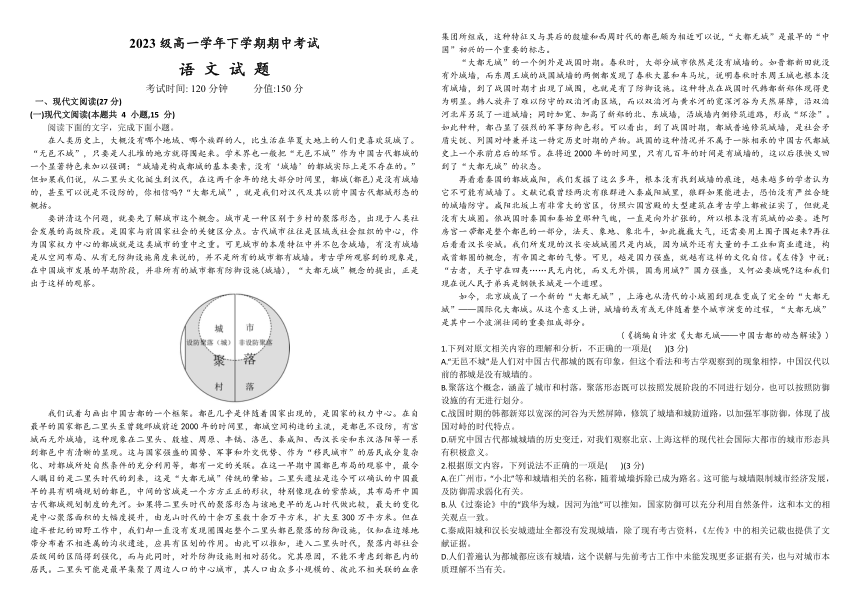

在人类历史上,大概没有哪个地域、哪个族群的人,比生活在华夏大地上的人们更喜欢筑城了。“无邑不城”,只要是人扎堆的地方就得围起来。学术界也一般把“无邑不城”作为中国古代都城的一个显著特色来加以强调:“城墙是构成都城的基本要素,没有‘城墙’的都城实际上是不存在的。”但如果我们说,从二里头文化诞生到汉代,在这两千余年的绝大部分时间里,都城(都邑)是没有城墙的,甚至可以说是不设防的,你相信吗 “大都无城”,就是我们对汉代及其以前中国古代都城形态的概括。

要讲清这个问题,就要先了解城市这个概念。城市是一种区别于乡村的聚落形态,出现于人类社会发展的高级阶段。是国家与前国家社会的关键区分点。古代城市往往是区域或社会组织的中心,作为国家权力中心的都城就是这类城市的重中之重。可见城市的本质特征中并不包含城墙,有没有城墙是从空间布局、从有无防御设施角度来说的,并不是所有的城市都有城墙。考古学所观察到的现象是,在中国城市发展的早期阶段,并非所有的城市都有防御设施(城墙),“大都无城”概念的提出,正是出于这样的观察。

我们试着勾画出中国古都的一个框架。都邑几乎是伴随着国家出现的,是国家的权力中心。在自最早的国家都邑二里头至曾魏邺城前近2000年的时间里,都城空间构造的主流,是都邑不设防,有宫城而无外城墙,这种现象在二里头、殷墟、周原、丰镐、洛邑、秦咸阳、西汉长安和东汉洛阳等一系到都邑中有清晰的显现。这与国家强盛的国势、军事和外交优势、作为“移民城市”的居民成分复杂化、对都城所处自然条件的充分利用等,都有一定的关联。在这一早期中国都邑布局的观察中,最令人瞩目的是二里头时代的到来,这是“大都无城”传统的肇始。二里头遗址是迄今可以确认的中国最早的具有明确规划的都邑,中间的宫城是一个方方正正的形状,特别像现在的紫禁城,其布局开中国古代都城规划制度的先河。如果将二里头时代的聚落形态与该地更早的龙山时代做比较,最大的变化是中心聚落面积的大幅度提升,由龙山时代的十余万至数十余万平方米,扩大至300万平方米。但在逾半世纪的田野工作中,我们却一直没有发现圈围起整个二里头都邑聚落的防御设施,仅知在边缘地带分布着不相连属的沟状遗迹,应具有区划的作用。由此可以推知,进入二里头时代,聚落内部社会层级间的区隔得到强化,而与此同时,对外防御设施则相对弱化。究其原因,不能不考虑到都邑内的居民。二里头可能是最早集聚了周边人口的中心城市,其人口由众多小规模的、彼此不相关联的血亲集团所组成,这种特征又与其后的殷墟和西周时代的都邑颇为相近可以说,“大都无城”是最早的“中国”初兴的一个重要的标志。

“大都无城”的一个例外是战国时期。春秋时,大部分城市依然是没有城墙的。如晋都新田就没有外城墙,而东周王城的战国城墙的两侧都发现了春秋大墓和车马坑,说明春秋时东周王城也根本没有城墙,到了战国时期才出现了城围,也就是有了防御设施。这种特点在战国时代韩都新郑体现得更为明显。韩人放弃了难以防守的双洎河南区域,而以双洎河与黄水河的宽深河谷为天然屏障,沿双洎河北岸另筑了一道城墙;同时加宽、加高了新郑的北、东城墙,沿城墙内侧修筑道路,形成“环涂”。如此种种,都凸显了强烈的军事防御色彩。可以看出,到了战国时期,都城普遍修筑城墙,是社会矛盾尖锐、列国对峙兼并这一特定历史时期的产物。战国的这种情况并不属于一脉相承的中国古代都城史上一个承前启后的环节。在将近2000年的时间里,只有几百年的时间是有城墙的,这以后很快又回到了“大都无城”的状态。

再看看秦国的都城咸阳,我们发掘了这么多年,根本没有找到城墙的痕迹,越来越多的学者认为它不可能有城墙了。文献记载曾经两次有狼群进入秦咸阳城里,狼群如果能进去,恐怕没有严丝合缝的城墙防守。咸阳北坂上有非常大的宫区,仿照六国宫殿的大型建筑在考古学上都被证实了,但就是没有大城圈。依战国时秦国和秦始皇那种气魄,一直是向外扩张的,所以根本没有筑城的必要。连阿房宫一带都是整个都邑的一部分,法天、象地、象北斗,如此巍巍大气,还需要用土围子围起来 再往后看看汉长安城。我们所发现的汉长安城城圈只是内城,因为城外还有大量的手工业和商业遗迹,构成首都圈的概念,有帝国之都的气势。可见,越是国力强盛,就越有这样的文化自信。《左传》中说:“古者,天子守在四夷……民无内忧,而又无外惧,国焉用城 ”国力强盛,又何必要城呢 这和我们现在说人民子弟兵是钢铁长城是一个道理。

如今,北京城成了一个新的“大都无城”,上海也从清代的小城圈到现在变成了完全的“大都无城”——国际化大都城。从这个意义上讲,城墙的或有或无伴随着整个城市演变的过程,“大都无城”是其中一个波澜壮阔的重要组成部分。

(《摘编自许宏《大都无城——中国古都的动态解读》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.“无邑不城”是人们对中国古代都城的既有印象,但这个看法和考古学观察到的现象相悖,中国汉代以前的都城是没有城墙的。

B.聚落这个概念,涵盖了城市和村落,聚落形态既可以按照发展阶段的不同进行划分,也可以按照防御设施的有无进行划分。

C.战国时期的韩都新郑以宽深的河谷为天然屏障,修筑了城墙和城防道路,以加强军事防御,体现了战国对峙的时代特点。

D.研究中国古代都城城墙的历史变迁,对我们观察北京、上海这样的现代社会国际大都市的城市形态具有积极意义。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.在广州市,“小北”等和城墙相关的名称,随着城墙拆除已成为路名。这可能与城墙限制城市经济发展,及防御需求弱化有关。

B.从《过秦论》中的“践华为城,因河为池”可以推知,国家防御可以充分利用自然条件,这和本文的相关观点一致。

C.秦咸阳城和汉长安城遗址全都没有发现城墙,除了现有考古资料,《左传》中的相关记载也提供了文献证据。

D.人们普遍认为都城都应该有城墙,这个误解与先前考古工作中未能发现更多证据有关,也与对城市本质理解不当有关。

3.根据材料内容和下面表格,下列选项最恰当的一项是( )(3分)

朝代 典型都城遗址 有无城墙 都城存废时间

夏 / 商 ? 偃师二里头 无 1700~1500BC

商 殷墟 无 1350~1000BC

西周 丰镐、岐邑 无 1000~771BC

春秋 周王城、晋新田、楚郢都 无 770~403BC

战国 周王城、齐都、韩都、赵都、楚那郢都、燕下都 有 403~221BC

战国-秦 咸阳 无 350~207BC

西汉-新莽 长安 无 202BC~23AD

东汉 洛阳 无 25~190AD

A.西周的丰镐、岐邑存在时间长于韩都新郑,可见城市存亡并不取决于城墙的有无。

B.周王城、楚郢都的城墙从无到有,反映了它们在聚落形态上从低级到高级的跃迁。

C.同处战国,齐、赵等都城有城墙,咸阳则没有,这种差异主要因为地理环境不同。

D.除战国以外,其他朝代的都城遗址都没有发现城墙,说明它们基本没有防御需求。

4.在谈“大都无城”时,许宏特意论及作为“例外”的战国时期都邑,这样写有何作用 (6分)

(二)文学类阅读 (本题共3 小题,12分)

密西西比河上(节选)

[美]马克·吐温

过了一段很长的时间,我总算勉强在脑子里装满了密西西比河的许多岛屿、沙洲和河湾的名称:这可真是一堆乏味的杂拌儿,不过也是一名合格领航员的基本要求。我甚至觉得自己可以把一条船开到新奥尔良去。不消说,这种自满的心情还没有来得及表示,毕克斯贝先生就会把它压下去:

“胡桃湾是什么样子 ”

我说它没有什么特别的形状。我那火药性子的师傅砰的一声开了枪,随后又继续装子弹,开火,直到他的词儿全都用完了才了事,随后他就会平定下来,变成一支很和气的老滑膛枪;其实他不过三十四岁。过了一会儿他就说:

“我的孩子,你得把这条河的形状完全弄清楚才行。”

“好吧,我试试看,可是河会不会改变形状 ”

“你看,河岸正在垮,这条一千多哩的河岸正改变形状呢。”

我的情绪又沮丧不堪。有两件事我大概看得很分明了。一是想当领航员,要比所有人知道的更多;二是每过二十四小时,就得换个方式把它从头再学一遍。

我常常看见领航员们凝神注视着河水,把它当作一本书来读;可是这本书却不能教给我什么知识。

终于有一天,毕克斯贝先生似乎是认为我已经大有进步,可以在研究水相这方面下功夫了。于是他开始说:

“你看见水面上那条挺长的斜线吗 那就是一个暗礁,并且还是个陡峭的暗礁。要是撞上了它,就会把船撞得脑袋开花。那条渐渐消失的水纹线,是暗礁的下头。船可以从那儿爬过去,决不会出什么毛病。”

第二天下午值班的时候,毕克斯贝先生问我是否懂得下面几哩路的开法。我说:

“从尖嘴子上面第一棵沉树里面通过,再从第二棵的外面通过,然后……”

“全说对了。一会我就回来。”

但是他很久没有回来。直到我绕过了那个尖嘴子,开进了我有些担心的一段河道,他还在下面。我不知道他正藏在一个烟囱后面,看着我怎么办。我高高兴兴地往前开,心里越来越得意,因为他从来没有把船交给我单独驾驶过这么久。我甚至把舵轮卡住,嘴里哼着小调。

突然,我的心猛跳到嘴里来了。眼前有一个可怕的陡峭暗礁伸展得很长,挺凶地横挡着船头!我立刻就吓得脑袋发昏,连忙把舵轮往下转,转得飞快;船躲开了那个暗礁,可是暗礁却偏要跟着撵!我直是逃,它还是一个劲儿跟着。可怕的猛撞眼看就要临头了。那个混蛋怎么还不来 无可奈何之下,我不顾一切地把警报的铃子敲得当当响,响得“闹翻了天”。疯狂的铃声中,旅客们吓得往船尾飞跑过去,轮船眼看着就要向河岸的树林猛撞过去。

正在这时候,毕克斯贝先生从从容容地出现了。我心中满怀感激地欢迎他,焦急烟消云散了:他温和而愉快地向我发出了这些命令:“右舷停住!左舷停住!两边后退!”

船犹豫了一下,停住了,船头在树枝中挤了一会儿,经过紧张的片刻工夫,它不大情愿地开始后退。

毕克斯贝先生用天真的嘲弄口吻说道:“我的孩子,是有人招呼要上船吗 ”

我被他挖苦得满脸通红。

“——我是要躲开一个陡峭的暗礁呀。”

“你刚才所在的地方,三哩之内都没有什么暗礁。”

“可是我亲眼所见呐,那么陡直。”

“开过去吧!我负责。”

船小心地向那暗礁驶过去。暗礁在船头底下不见了,我们像在油里滑过似地通过了。

“现在你明白了吗 那其实不过是个风礁,是风造成的现象。”

“原来如此,我怎么能把它们区别出来呢 ”

“这要靠直觉。你往后自然会知道它们的区别,可是究竟怎么区别,你可永远也说不清楚。”

事实果然是这样。水面成了一本奇书——它对我毫无保留地畅谈知心话,把水的秘密都清楚地告诉我。

我终于学通了这条河的语言,能认识这条大河上的每一个细微的景色,像我对字母那么熟悉,这时候我就算是有了宝贵的收获。但是同时我也有了一种永远无法恢复的损失。这条壮丽的大河上一切的良辰美景和诗情画意都无影无踪了!我还记得当初乘船的时候看见的一次日落奇观。一片广阔的河面变成了血红色;河面上有一条斜着的水纹,闪闪发光;另一处有许多翻腾起伏的圜形波纹打破了水面的平静,艳丽多彩;左边河岸上长着茂密的树木,森林在夕阳中投下一片阴沉的影子,被一道很长的银色波光划破;墙壁似的树林之上,有一棵高高的枯树,摇曳着仅存的绿色树枝,在金色的光辉中,像火焰似地闪耀着。还有些柔和的曲线、反射的影像、光线柔和的远景;远近各处,逐渐消失的阳光在美景之上时时荡漾着,每一刹那都以变幻莫测的新奇色彩使它显得更加美妙。

我心醉神迷地站着,像斟饮美酒似地欣赏着那幅奇景。但是终于有一天,我对河面上光辉灿烂和令人陶醉的美景,渐渐不大注意;再往后,我就根本不理会这些事情了。即令那次落日的景致重新出现,我会暗自解释:“这样的太阳表示明天会刮风;河面上那条斜的水纹表示下面有一座陡峭的暗礁,如果老是这样伸展,最近几天之内,会在夜里把谁的轮船毁掉;那些翻腾的漩涡表示那儿有一条正在改变的水道;那棵高高的枯树寿命不会长了,以后少了一个善意的航标,夜里通过这个模模糊糊的地方,怎么办呢 ”

哎,这条河上的神妙风光和美丽景色全都无影无踪了,这究竟是得到了莫大的收获,还是受到了莫大的损失呢 (张友松译,有删改)

5.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.“砰的一声开了枪”“装子弹,开火”表现出毕克斯贝先生的愤怒,他认为“我”应该熟知每一个河湾的形状。

B.毕克斯贝先生对“我”的领航技术比较信任,放心让“我”独自驾驶,没想到“我”遇到复杂情况仍无法应对。

C.暗礁与风礁表面上看起来非常相像,而优秀的领航员常常能够根据对河道的了解和多年的经验来作出判断。

D.前半部分写毕克斯贝先生教“我”学做领航员,后四段跳转到对河上风光的哲思,虽显突兀,实则有内在联系。

6.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.毕克斯贝先生具有非凡的勇气、敏锐的直觉和强大的记忆力,这个人物身上浓缩了密西西比河上众多领航员的特质。

B.写“我”看到“陡峭暗礁”时,使用短句和感叹号、问号,这些言语形式与危急情况下人物的慌乱心态较为契合。

C.“密西西比河”这一意象不仅提供叙事的空间背景,推动情节发展,也是文中人物勇于追求、挑战自我的精神象征。

D.对回忆中河上日落的描写,时远时近,上下交错,看似毫无章法,却正符合一位经验丰富的领航员观察河道时的特点。

7.“我”在学习做领航员的过程中,心理经历了怎样的变化 请简要说明。(6分)

二、古代诗文阅读(39分)

(一)文言文阅读(本题共5 小题,22分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

文本一:

太宗即位,励精政道,数引征入卧内,访以得失。征雅有经国之才,性又抗直,无所屈挠。太宗与之言,未尝不欣然纳受,征亦喜逢知己之主,思竭其用,知无不言。有言征阿党亲戚者,御史大夫温彦博案验无状,奏曰:“征为人臣,须存形迹,不能远避嫌疑,遂招此谤。虽情在无私,亦有可责。”帝令彦博让征,且曰:“自今后不得不存形迹。”征入奏:臣闻君臣协契义同一体不存公道唯事形迹若君臣上下同遵此路则邦之兴丧或未可知帝瞿然改容:“吾已悔之。”征再拜曰:“愿陛下使臣为良臣,勿使臣为忠臣。”帝曰:“忠、良有异乎 ”征曰:“良臣,稷、契是也;忠臣,龙逢、比干是也。良臣使身获美名,君受显号,子孙传世,福禄无疆;忠臣身受诛夷,君陷大恶,家国并丧,空有其名。以此而言,相去远矣。”帝纳其言。太宗宴丹霄楼,酒酣,曰:“魏征、王珪,昔在东宫,尽心所事,诚亦可恶。我能拔擢用之,以至今日,足为无愧古人。然征每谏我不从,发言辄即不应,何也 ”征对曰:“臣以事有不可,所以陈论,若发言辄应,便恐此事即行。”帝曰:“但当时且应,更别陈论,岂不得耶 ”征曰:“昔舜诫群臣:‘尔无面从,退有后言。’若臣面从陛下,方别陈论,此即‘退有后言’。”帝大笑曰:“人言魏征举动疏慢,我但觉妩媚,适为此耳。”征拜谢曰:“陛下导臣使言,所以敢然;若不受,臣敢数批逆鳞哉!”

(摘编自《旧唐书》)

文本二:

君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑。总此十思,弘兹九德,简能而任之,择善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。文武争驰,在君无事,可以尽豫游之乐,可以养松、乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

(选自《谏太宗十思疏》)

8.下列对文本一画波浪线部分的断句,正确的一项是()(3分)

A.臣闻君臣协契义/同一体/不存公道/唯事形迹若君臣/上下同遵此路/则邦之兴丧/或未可知/

B.臣闻君臣协契/义同一体/不存公道/唯事形迹若君臣/上下同遵此路/则邦之兴丧/或未可知/

C.臣闻君臣协契义/同一体/不存公道/唯事形迹/若君臣上下/同遵此路/则邦之兴丧/或未可知/

D.臣闻君臣协契/义同一体/不存公道/唯事形迹/若君臣上下/同遵此路/则邦之兴丧/或未可知/

9.下列对文本中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)

A.阿党,结党营私,徇私枉法。文中是指有人举报魏征偏袒亲戚,有违法之嫌。

B.东宫,太子住的地方。文中代指李建成,魏征在被太宗重用之前曾经侍奉他。

C.三驱,王者田猎之制。指田猎的时候设三面网,留一面不设,以便捕获猎物。

D.垂拱,垂衣拱手,不亲理事务。文中指国君无须多费力气,就可治理好天下。

10.下列对文本有关内容的理解和分析,不正确的一项是()(3分)

A.温彦博查办魏征被谤之事,尽管查无实据,他依然认为魏征行为失当,理应受责。太宗先接纳了温彦博的意见,后经魏征辩驳,才醒悟过来。

B.魏征希望做良臣而不做忠臣。在他看来,良臣不仅有美名,而且使国君显扬;忠臣却难逃身死国灭、徒留空名的下场。太宗认可了他的观点。

C.面对太宗“发言辄即不应”的质疑,魏征引用舜的话进行回应,认为“退有后言”不合先贤要求,太宗虽然认为他举止轻慢但还是称赞他。

D.魏征向太宗谏言,治国应当“十思”,弘扬“九德”,让臣子各尽其能,才能达到垂拱而治的境界,这体现了魏征直言敢谏、公忠体国的品格。

把文本中画横线的句子翻译成现代汉语(10分)

11.陛下导臣使言,所以敢然;若不受,臣敢数批逆鳞哉!(5分)

12.何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!(5分)

13.请概括魏征的形象特征。请结合文本一简要分析。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2 小题,9分)

阅读下面这首诗歌,完成下面的题。

青玉案

陈瓘

碧空黯淡同①云绕。渐枕上、风声峭。明透窗纱天欲晓。珠帘才卷,美人惊报,一夜青山老!

使君留客金樽倒,正千里琼瑶未经扫。欺压梅花春信早。十分农事,满城和气,管取明年好。

[注]①“同”即“彤”。

14.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是()(3分)

A.“碧空黯淡同云绕”与“孤帆远影碧空尽”都用其他意象来衬托“碧空”的辽阔。

B.“美人惊报”与“试问卷帘人,却道海棠依旧”都通过旁人的视角写室外的景物。

C.“使君留客金樽倒”与“丰年留客足鸡豚”,以不同形式体现了主人待客的热情。

D.“欺压梅花春信早”与“春信未来梅已知”都以梅花的开放作为春天将至的信息。

15.这首词不着一个“雪”字,却处处写“雪”,请选取三处简要分析。(6分)

(三)古诗文默写(本题共4小题,8分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

16.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,表现孔子不以年长自居,循循善诱,使弟子毫无顾忌地说出各自志向的句子是“____________,____________”。

17.《答司马谏议书》中,王安石以“____________,____________”揭露了朝堂之上官吏互相推诿、不问国事的丑恶现象。

18.杜甫《登岳阳楼》一诗中“____________,____________”两句写出了洞庭湖烟波浩渺无边的雄浑景象。

19.唐朝诗人杜牧曾在《台城曲》中讽刺说:“门外韩擒虎,楼头张丽华。”王安石《桂枝香·金陵怀古》中的“____________,____________”就是用这个典故表达亡国之恨的。

三、语言文字运用(12分)

(一)语言文字运用(本题共1小题,3分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

同是落雪,书里书外的场景,就有着①。眼前的大观园即使谈不上凋零,也与热闹无干,与当日书里的景象再不能相媲美。大观园是红楼众儿女②、吟诗作词的桃花源,没有了宝玉与女儿们栖身其中,③_,这园子自然也就空落落的,感觉不到那纸墨上流出的属于《红楼梦》独有的气韵声息了。但,你还是能在某一瞬间发现那永恒的刹那时光的。记得在五十回还写到访妙玉乞红梅,栊翠庵里虽没了妙玉,乞不来红梅。然而,我还是依稀看见了山坡上着凫靥裘的宝琴和披着大红猩毡的宝玉,与那粉妆银砌世界里的红梅相映衬,就如同看到了贾母房中挂着的仇十洲的《双艳图》一般,美得④。

世间的美常常如此,即便万事淡化凋零,它却还是梦一般的存在着,并在某一时刻跳进你的眼帘里,如黛玉葬花、晴雯撕扇、宝钗扑蝶……只是如今,园子还在,她们却香消玉殒,一个一个的都去了……

20.依次填入文中横线上的词语,最恰当的一项是( )(3分)

A.天壤之别 怡心养性 谈笑风生 让人心醉 B.云泥之别 怡心养性 谈古论今 让人心动

C.天壤之别 修身养性 谈古论今 让人心动 D.云泥之别 修身养性 谈笑风生 让人心醉

(二)语言文字运用(本题共1小题,6分)

阅读下面的文字,完成小题。

许多人声称自己记得两岁之前发生的事情。那么,真相是什么

人的长期记忆分成两种,一种是关于信息、经历和概念的外显记忆,比如你对多年前的好友记忆犹新,可以清楚地讲述他的故事;一种是停留在无意识状态的内隐记忆,比如骑自行车之类的动作,你无须描述便可自动执行。内隐记忆存储在大脑各处,外显记忆也与大脑的若干区域关联,①。一旦海马区受损,外显记忆将尽数被毁,这时你关于往事的全部记忆都将荡然无存,不过,你仍然能够骑自行车。婴儿早期,海马区的新神经元仍在不断生长,同时存储特定记忆的旧细胞群不断脱落,这部分记忆也随之消失。直到婴儿长到24个月,②,才能储存更长久的记忆。

所以,③,而是被他人讲述植入的“虚构记忆”。如果你父亲经常绘声绘色地讲起在你一岁的生日宴会上有一条小狗跑过来舔你的脸,你就有可能把这事当真。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(6分)

(三)语言文字运用 (本题共1小题,3分)

阅读下面的文字,完成小题。

一到冰雪季节,很多人就想去滑雪场一展身手,但美丽雪景也可能成为眼睛“杀手”,让人患上“雪盲症”。

雪盲症又称“雪光性眼炎”,是视网膜受到强光刺激而引发的一种急性眼病。虽然“雪盲症”的名字会让人感觉这种眼病只在雪地发生,但事实并非如此,任何强光环境都有可能引发雪盲症,如日光下宽阔的大海、广袤的沙漠。①在这些环境中,②海面、沙面均会反射紫外线。③相较而言,④紫外线对雪地的反射率最高,⑤直视雪地就如同直视太阳。⑥紫外线在经过反射进入人眼后,⑦眼角膜和结膜的细胞会全损、坏死、脱落,⑧从而让人视物模糊乃至失明。

防病甚于治病。雪盲症的预防很简单——只需要戴上一副具有防紫外线功能的墨镜,就能有效地降低患病的机率。如果不小心患上雪盲症,就应该立即避开强光,减少用眼,适当使用抗生素眼药水或眼药膏。如果两次患病,再次接触强光时应更加注意,因为多次患雪盲症会对人眼造成不可逆的损伤,严重的甚至会永久失明。

22.文中画横线处有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,不得改变原意。(3分)

四、课内知识(本题共4小题,12分)

23.下列各项中对《红楼梦》故事情节的表述,不正确的一项是( )(3分)

A.风姐儿正自看园中的景致,一步步行来赞赏。猛然从假山石后走过一个人来,向前对风姐儿说道,“也是合该我与嫂子有缘。我方才偷出了席,在这个清净地方略散一散,不想就遇见嫂子也从这里来。这不是有缘么 ”一面说着,一面拿眼睛不住的觑着凤姐儿。这里说话的人是贾瑞,他因调戏凤姐,被凤姐设下相思局致死。

B.焦大从小跟着贾府太爷出过三四回兵,九死一生,从死人堆里将主子背了出来。自己挨饿,偷东西给主子吃,得了半碗水给主子喝,自己喝马尿。可谓劳苦功高,老祖宗都另眼看待,如今年老体迈便更是倚老卖老。

C.一日午后,宝玉到梨香院探望宝钗。宝钗因平日未能赏鉴通灵宝玉,便借机欣赏了一番。巧的是,玉上的“不离不弃,芳龄永继”八个字与宝钗锁上刻的“莫失莫忘,仙寿恒昌”八个字正好一对儿,于是宝玉要了锁看。

D.周瑞家的受薛姨妈所托到王夫人处给三春和凤姐送宫花,路遇女儿求她为女婿冷子兴说情(因卖古董和人打官司),但她还是先赶着送宫花给黛玉。却不料黛玉话中带刺,弄得她一声儿不言语。

24.下列划横线词的解释,全部正确的一项是( )(3分)

A.虽董之以严刑 董:督察 士大夫多以不恤国事 恤:体恤

B.度义而后动 度:考虑 人君当神器之重 当:承担

C.能克终者盖寡 克:能够 所操之术多异故也 术:方法、主张

D.惧谗邪,则思正身以黜恶 黜:排斥 永保无疆之休 休:休养

25.下列各项中,划横线词的古今意义相同的一项是( )(3分)

A.臣闻求木之长者,必固其根本 B.既得志,则纵情以傲物

C.则思知足以自戒 D.不任区区向往之至

26.下列各句中划横线词的用法,从词类活用的角度看,属于同一类词类活用的一项是( )(3分)

①如曰今日当一切不事事 ②必固其根本 ③则思知止以安人 ④不念居安思危

⑤以膏泽斯民 ⑥则思虚心以纳下 ⑦貌恭而不心服 ⑧弘兹九德

A. ①②⑤ B. ②③⑥ C. ⑤⑦⑧ D. ④⑤⑧

五、作文(60分)

27.阅读下面的材料,根据要求写作。

清代思想家王夫之有句名言:“天下有定理而无定法。”“定理”,可理解为不变的原理、规律;“定法”,可理解为不变的方法、策略。今天,这句名言仍然值得人们深思。

请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

语文答案

1 2 3 5 6 8 9 10 14 20

A D A B D D C C A A

23 24 25 26

C C C B

4.①战国时期是“大都无城”的一个例外,写战国时期的都邑,能够更全面、更准确地反映“大都无城”的历史变迁:

②明确了作者的态度,战国时期都城普遍修筑城墙,不是“大都无城”传统的承前启后的环节,而是社会矛盾尖锐、列国对峙兼并这一特定历史时期的产物。

③使文章论证更严谨,对“大都无城”的论断更科学。

7.①在最初学习时,先是感到自满,随之产生沮丧之情;②后来,充分认识到学习的困难,也坚定了探索大河的决心;③终于读懂大河时,内心充满喜悦,继而是深深的遗憾。

11.陛下启发引导臣让臣说话,所以臣敢于进谏,如果陛下不接受臣的进谏,臣怎么敢多次触犯皇上的尊严呢!

12.为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,减损顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

13.魏征有治国之才,且又敢于直言进谏;魏征感念唐太宗的知遇之恩,想要竭忠尽效;魏征想要做良臣,使身获美名,君受显号。

15.“珠帘才卷,美人惊报,一夜青山老”写到打开窗子,一下子扑入眼帘的是一个银白色的世界;“正千里琼瑶未经扫”中“千里琼瑶”写出了雪之大;“欺压梅花春信早”中“欺压”二字写出了雪满枝头的情景。

16.以吾一日长乎尔 毋吾以也

17.士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善

18.吴楚东南诉 乾坤日夜浮

19.叹门外楼头 悲恨相续

21.①其中与海马区关系最密切

②海马区变得足够成熟

③两岁前的记忆不是真实的

22.句④改为:雪地对紫外线对的反射率最高;

句⑥改为:在紫外线经过反射进入人眼后。

参考译文:

文本一:

太宗刚即位,励精图治,多次把魏征召到卧室里,单独询问治国施政的得失。魏征很有治理国家的才干,性情又耿直,从不退缩屈服,太宗与他谈论,总是欣然接受他的意见。魏征也为遇到赏识自己的君主而喜不自胜,于是把心里的想法全部说出来,毫不隐瞒。有人诽谤魏征包庇自己的亲戚,御史大夫温彦博去调查此案,结果查无实据,温彦博向太宗奏道: “魏征作为一个臣子,应该使自己的行为显明,他不能远避嫌疑,以致招来这些诽谤。虽然没有私情,也应当受到责备。”太宗命温彦博去责备魏征,并说: “从今以后,行为不得不存痕迹。”魏征入朝上奏太宗说: “我听说君臣一心,道义上如同一个整体。置国家大事于不顾,只追求行为显露痕迹,如果君臣上下都共同遵循这条道路,那么国家的兴衰就难以预料了。”太宗大惊失色说:”我已经悔悟这件事了。”魏征拜了两次说: “愿陛下让臣做良臣,不要让臣做忠臣。”太宗说: “忠臣、良臣有不同的地方吗 ”魏征说: “良臣是稷、契那样的人,忠臣是龙逢、比干那样的人。良臣使自身获得美名,君主得到光耀的称号,子孙世代相传,福禄无边。忠臣自身遭祸被杀,君主陷于愚昧、凶暴的境地,国破家亡,只得到一个忠臣的空名。从这说来,忠臣、良臣相差就远了。”太宗接受了魏征的这些意见。太宗在丹霄楼宴享群臣,饮酒尽兴,说: “魏征、王珪,从前在东宫,尽心侍奉隐太子建成, 当时那么忠心也确实可恶。我能提拔任用他们,以至今日,足以说明我是无愧于古人的了。但魏征每当他进谏我没有听从时,我发话他就不马上答应,这是为什么呢 ”魏征回答说: “臣认为事情有不合适的地方,所以才进谏,如果陛下不听规劝而臣马上答应,那恐怕事情就会照样施行。”太宗说: “只管当时答应,有机会再另外陈述意见,难道不行吗 ”魏征说: “从前舜告诫群臣说:‘你们不要当面顺从我,退下后又有话说。’如果臣当面顺从陛下又找机会陈述意见,这就是‘退下后又有话说’”太宗大笑说:“别人说魏征举动粗野、傲慢,我却觉得妩媚,正是因为这些啊。”魏征拜谢说: “陛下启发引导臣让臣说话,所以臣敢于进谏,如果陛下不接受臣的进谏,臣怎么敢多次触犯皇上的尊严呢!”

文本二:

统治天下的人,如果真的能够做到一见到能引起(自己)喜好的东西就要想到用知足来自我克制,将要兴建什么就要想到适可而止来使百姓安定,想到帝位高高在上,就想到要非常注意加强自我修养,谦虚出世、自律言行,害怕骄傲自满就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游,喜爱狩猎就想到网三面留一面,担心意志松懈就想到(做事)要慎始慎终,担心(言路)不通受蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见,考虑到(朝中可能会出现)谗佞奸邪就想到使自身端正(才能)罢黜奸邪,施加恩泽就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当,动用刑罚就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。全面做到这十件应该深思的事,弘扬这九种美德,选拔有才能的人而任用他,挑选好的意见而听从它。那么有智慧的人就能充分献出他的谋略,勇敢的人就能完全使出他的力量,仁爱的人就能散播他的恩惠,诚信的人就能献出他的忠诚。文臣武将争先恐后前来效力,国君没有大事烦扰,可以尽情享受出游的快乐,可以颐养得像赤松子与王子乔那样长寿,皇上弹着琴垂衣拱手就能治理好天下,不用再说什么,天下人就已经都有教化了。为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,减损顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

语 文 试 题

考试时间: 120分钟 分值:150分

一、现代文阅读(27分)

(一)现代文阅读(本题共 4 小题,15 分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

在人类历史上,大概没有哪个地域、哪个族群的人,比生活在华夏大地上的人们更喜欢筑城了。“无邑不城”,只要是人扎堆的地方就得围起来。学术界也一般把“无邑不城”作为中国古代都城的一个显著特色来加以强调:“城墙是构成都城的基本要素,没有‘城墙’的都城实际上是不存在的。”但如果我们说,从二里头文化诞生到汉代,在这两千余年的绝大部分时间里,都城(都邑)是没有城墙的,甚至可以说是不设防的,你相信吗 “大都无城”,就是我们对汉代及其以前中国古代都城形态的概括。

要讲清这个问题,就要先了解城市这个概念。城市是一种区别于乡村的聚落形态,出现于人类社会发展的高级阶段。是国家与前国家社会的关键区分点。古代城市往往是区域或社会组织的中心,作为国家权力中心的都城就是这类城市的重中之重。可见城市的本质特征中并不包含城墙,有没有城墙是从空间布局、从有无防御设施角度来说的,并不是所有的城市都有城墙。考古学所观察到的现象是,在中国城市发展的早期阶段,并非所有的城市都有防御设施(城墙),“大都无城”概念的提出,正是出于这样的观察。

我们试着勾画出中国古都的一个框架。都邑几乎是伴随着国家出现的,是国家的权力中心。在自最早的国家都邑二里头至曾魏邺城前近2000年的时间里,都城空间构造的主流,是都邑不设防,有宫城而无外城墙,这种现象在二里头、殷墟、周原、丰镐、洛邑、秦咸阳、西汉长安和东汉洛阳等一系到都邑中有清晰的显现。这与国家强盛的国势、军事和外交优势、作为“移民城市”的居民成分复杂化、对都城所处自然条件的充分利用等,都有一定的关联。在这一早期中国都邑布局的观察中,最令人瞩目的是二里头时代的到来,这是“大都无城”传统的肇始。二里头遗址是迄今可以确认的中国最早的具有明确规划的都邑,中间的宫城是一个方方正正的形状,特别像现在的紫禁城,其布局开中国古代都城规划制度的先河。如果将二里头时代的聚落形态与该地更早的龙山时代做比较,最大的变化是中心聚落面积的大幅度提升,由龙山时代的十余万至数十余万平方米,扩大至300万平方米。但在逾半世纪的田野工作中,我们却一直没有发现圈围起整个二里头都邑聚落的防御设施,仅知在边缘地带分布着不相连属的沟状遗迹,应具有区划的作用。由此可以推知,进入二里头时代,聚落内部社会层级间的区隔得到强化,而与此同时,对外防御设施则相对弱化。究其原因,不能不考虑到都邑内的居民。二里头可能是最早集聚了周边人口的中心城市,其人口由众多小规模的、彼此不相关联的血亲集团所组成,这种特征又与其后的殷墟和西周时代的都邑颇为相近可以说,“大都无城”是最早的“中国”初兴的一个重要的标志。

“大都无城”的一个例外是战国时期。春秋时,大部分城市依然是没有城墙的。如晋都新田就没有外城墙,而东周王城的战国城墙的两侧都发现了春秋大墓和车马坑,说明春秋时东周王城也根本没有城墙,到了战国时期才出现了城围,也就是有了防御设施。这种特点在战国时代韩都新郑体现得更为明显。韩人放弃了难以防守的双洎河南区域,而以双洎河与黄水河的宽深河谷为天然屏障,沿双洎河北岸另筑了一道城墙;同时加宽、加高了新郑的北、东城墙,沿城墙内侧修筑道路,形成“环涂”。如此种种,都凸显了强烈的军事防御色彩。可以看出,到了战国时期,都城普遍修筑城墙,是社会矛盾尖锐、列国对峙兼并这一特定历史时期的产物。战国的这种情况并不属于一脉相承的中国古代都城史上一个承前启后的环节。在将近2000年的时间里,只有几百年的时间是有城墙的,这以后很快又回到了“大都无城”的状态。

再看看秦国的都城咸阳,我们发掘了这么多年,根本没有找到城墙的痕迹,越来越多的学者认为它不可能有城墙了。文献记载曾经两次有狼群进入秦咸阳城里,狼群如果能进去,恐怕没有严丝合缝的城墙防守。咸阳北坂上有非常大的宫区,仿照六国宫殿的大型建筑在考古学上都被证实了,但就是没有大城圈。依战国时秦国和秦始皇那种气魄,一直是向外扩张的,所以根本没有筑城的必要。连阿房宫一带都是整个都邑的一部分,法天、象地、象北斗,如此巍巍大气,还需要用土围子围起来 再往后看看汉长安城。我们所发现的汉长安城城圈只是内城,因为城外还有大量的手工业和商业遗迹,构成首都圈的概念,有帝国之都的气势。可见,越是国力强盛,就越有这样的文化自信。《左传》中说:“古者,天子守在四夷……民无内忧,而又无外惧,国焉用城 ”国力强盛,又何必要城呢 这和我们现在说人民子弟兵是钢铁长城是一个道理。

如今,北京城成了一个新的“大都无城”,上海也从清代的小城圈到现在变成了完全的“大都无城”——国际化大都城。从这个意义上讲,城墙的或有或无伴随着整个城市演变的过程,“大都无城”是其中一个波澜壮阔的重要组成部分。

(《摘编自许宏《大都无城——中国古都的动态解读》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.“无邑不城”是人们对中国古代都城的既有印象,但这个看法和考古学观察到的现象相悖,中国汉代以前的都城是没有城墙的。

B.聚落这个概念,涵盖了城市和村落,聚落形态既可以按照发展阶段的不同进行划分,也可以按照防御设施的有无进行划分。

C.战国时期的韩都新郑以宽深的河谷为天然屏障,修筑了城墙和城防道路,以加强军事防御,体现了战国对峙的时代特点。

D.研究中国古代都城城墙的历史变迁,对我们观察北京、上海这样的现代社会国际大都市的城市形态具有积极意义。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.在广州市,“小北”等和城墙相关的名称,随着城墙拆除已成为路名。这可能与城墙限制城市经济发展,及防御需求弱化有关。

B.从《过秦论》中的“践华为城,因河为池”可以推知,国家防御可以充分利用自然条件,这和本文的相关观点一致。

C.秦咸阳城和汉长安城遗址全都没有发现城墙,除了现有考古资料,《左传》中的相关记载也提供了文献证据。

D.人们普遍认为都城都应该有城墙,这个误解与先前考古工作中未能发现更多证据有关,也与对城市本质理解不当有关。

3.根据材料内容和下面表格,下列选项最恰当的一项是( )(3分)

朝代 典型都城遗址 有无城墙 都城存废时间

夏 / 商 ? 偃师二里头 无 1700~1500BC

商 殷墟 无 1350~1000BC

西周 丰镐、岐邑 无 1000~771BC

春秋 周王城、晋新田、楚郢都 无 770~403BC

战国 周王城、齐都、韩都、赵都、楚那郢都、燕下都 有 403~221BC

战国-秦 咸阳 无 350~207BC

西汉-新莽 长安 无 202BC~23AD

东汉 洛阳 无 25~190AD

A.西周的丰镐、岐邑存在时间长于韩都新郑,可见城市存亡并不取决于城墙的有无。

B.周王城、楚郢都的城墙从无到有,反映了它们在聚落形态上从低级到高级的跃迁。

C.同处战国,齐、赵等都城有城墙,咸阳则没有,这种差异主要因为地理环境不同。

D.除战国以外,其他朝代的都城遗址都没有发现城墙,说明它们基本没有防御需求。

4.在谈“大都无城”时,许宏特意论及作为“例外”的战国时期都邑,这样写有何作用 (6分)

(二)文学类阅读 (本题共3 小题,12分)

密西西比河上(节选)

[美]马克·吐温

过了一段很长的时间,我总算勉强在脑子里装满了密西西比河的许多岛屿、沙洲和河湾的名称:这可真是一堆乏味的杂拌儿,不过也是一名合格领航员的基本要求。我甚至觉得自己可以把一条船开到新奥尔良去。不消说,这种自满的心情还没有来得及表示,毕克斯贝先生就会把它压下去:

“胡桃湾是什么样子 ”

我说它没有什么特别的形状。我那火药性子的师傅砰的一声开了枪,随后又继续装子弹,开火,直到他的词儿全都用完了才了事,随后他就会平定下来,变成一支很和气的老滑膛枪;其实他不过三十四岁。过了一会儿他就说:

“我的孩子,你得把这条河的形状完全弄清楚才行。”

“好吧,我试试看,可是河会不会改变形状 ”

“你看,河岸正在垮,这条一千多哩的河岸正改变形状呢。”

我的情绪又沮丧不堪。有两件事我大概看得很分明了。一是想当领航员,要比所有人知道的更多;二是每过二十四小时,就得换个方式把它从头再学一遍。

我常常看见领航员们凝神注视着河水,把它当作一本书来读;可是这本书却不能教给我什么知识。

终于有一天,毕克斯贝先生似乎是认为我已经大有进步,可以在研究水相这方面下功夫了。于是他开始说:

“你看见水面上那条挺长的斜线吗 那就是一个暗礁,并且还是个陡峭的暗礁。要是撞上了它,就会把船撞得脑袋开花。那条渐渐消失的水纹线,是暗礁的下头。船可以从那儿爬过去,决不会出什么毛病。”

第二天下午值班的时候,毕克斯贝先生问我是否懂得下面几哩路的开法。我说:

“从尖嘴子上面第一棵沉树里面通过,再从第二棵的外面通过,然后……”

“全说对了。一会我就回来。”

但是他很久没有回来。直到我绕过了那个尖嘴子,开进了我有些担心的一段河道,他还在下面。我不知道他正藏在一个烟囱后面,看着我怎么办。我高高兴兴地往前开,心里越来越得意,因为他从来没有把船交给我单独驾驶过这么久。我甚至把舵轮卡住,嘴里哼着小调。

突然,我的心猛跳到嘴里来了。眼前有一个可怕的陡峭暗礁伸展得很长,挺凶地横挡着船头!我立刻就吓得脑袋发昏,连忙把舵轮往下转,转得飞快;船躲开了那个暗礁,可是暗礁却偏要跟着撵!我直是逃,它还是一个劲儿跟着。可怕的猛撞眼看就要临头了。那个混蛋怎么还不来 无可奈何之下,我不顾一切地把警报的铃子敲得当当响,响得“闹翻了天”。疯狂的铃声中,旅客们吓得往船尾飞跑过去,轮船眼看着就要向河岸的树林猛撞过去。

正在这时候,毕克斯贝先生从从容容地出现了。我心中满怀感激地欢迎他,焦急烟消云散了:他温和而愉快地向我发出了这些命令:“右舷停住!左舷停住!两边后退!”

船犹豫了一下,停住了,船头在树枝中挤了一会儿,经过紧张的片刻工夫,它不大情愿地开始后退。

毕克斯贝先生用天真的嘲弄口吻说道:“我的孩子,是有人招呼要上船吗 ”

我被他挖苦得满脸通红。

“——我是要躲开一个陡峭的暗礁呀。”

“你刚才所在的地方,三哩之内都没有什么暗礁。”

“可是我亲眼所见呐,那么陡直。”

“开过去吧!我负责。”

船小心地向那暗礁驶过去。暗礁在船头底下不见了,我们像在油里滑过似地通过了。

“现在你明白了吗 那其实不过是个风礁,是风造成的现象。”

“原来如此,我怎么能把它们区别出来呢 ”

“这要靠直觉。你往后自然会知道它们的区别,可是究竟怎么区别,你可永远也说不清楚。”

事实果然是这样。水面成了一本奇书——它对我毫无保留地畅谈知心话,把水的秘密都清楚地告诉我。

我终于学通了这条河的语言,能认识这条大河上的每一个细微的景色,像我对字母那么熟悉,这时候我就算是有了宝贵的收获。但是同时我也有了一种永远无法恢复的损失。这条壮丽的大河上一切的良辰美景和诗情画意都无影无踪了!我还记得当初乘船的时候看见的一次日落奇观。一片广阔的河面变成了血红色;河面上有一条斜着的水纹,闪闪发光;另一处有许多翻腾起伏的圜形波纹打破了水面的平静,艳丽多彩;左边河岸上长着茂密的树木,森林在夕阳中投下一片阴沉的影子,被一道很长的银色波光划破;墙壁似的树林之上,有一棵高高的枯树,摇曳着仅存的绿色树枝,在金色的光辉中,像火焰似地闪耀着。还有些柔和的曲线、反射的影像、光线柔和的远景;远近各处,逐渐消失的阳光在美景之上时时荡漾着,每一刹那都以变幻莫测的新奇色彩使它显得更加美妙。

我心醉神迷地站着,像斟饮美酒似地欣赏着那幅奇景。但是终于有一天,我对河面上光辉灿烂和令人陶醉的美景,渐渐不大注意;再往后,我就根本不理会这些事情了。即令那次落日的景致重新出现,我会暗自解释:“这样的太阳表示明天会刮风;河面上那条斜的水纹表示下面有一座陡峭的暗礁,如果老是这样伸展,最近几天之内,会在夜里把谁的轮船毁掉;那些翻腾的漩涡表示那儿有一条正在改变的水道;那棵高高的枯树寿命不会长了,以后少了一个善意的航标,夜里通过这个模模糊糊的地方,怎么办呢 ”

哎,这条河上的神妙风光和美丽景色全都无影无踪了,这究竟是得到了莫大的收获,还是受到了莫大的损失呢 (张友松译,有删改)

5.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.“砰的一声开了枪”“装子弹,开火”表现出毕克斯贝先生的愤怒,他认为“我”应该熟知每一个河湾的形状。

B.毕克斯贝先生对“我”的领航技术比较信任,放心让“我”独自驾驶,没想到“我”遇到复杂情况仍无法应对。

C.暗礁与风礁表面上看起来非常相像,而优秀的领航员常常能够根据对河道的了解和多年的经验来作出判断。

D.前半部分写毕克斯贝先生教“我”学做领航员,后四段跳转到对河上风光的哲思,虽显突兀,实则有内在联系。

6.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.毕克斯贝先生具有非凡的勇气、敏锐的直觉和强大的记忆力,这个人物身上浓缩了密西西比河上众多领航员的特质。

B.写“我”看到“陡峭暗礁”时,使用短句和感叹号、问号,这些言语形式与危急情况下人物的慌乱心态较为契合。

C.“密西西比河”这一意象不仅提供叙事的空间背景,推动情节发展,也是文中人物勇于追求、挑战自我的精神象征。

D.对回忆中河上日落的描写,时远时近,上下交错,看似毫无章法,却正符合一位经验丰富的领航员观察河道时的特点。

7.“我”在学习做领航员的过程中,心理经历了怎样的变化 请简要说明。(6分)

二、古代诗文阅读(39分)

(一)文言文阅读(本题共5 小题,22分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

文本一:

太宗即位,励精政道,数引征入卧内,访以得失。征雅有经国之才,性又抗直,无所屈挠。太宗与之言,未尝不欣然纳受,征亦喜逢知己之主,思竭其用,知无不言。有言征阿党亲戚者,御史大夫温彦博案验无状,奏曰:“征为人臣,须存形迹,不能远避嫌疑,遂招此谤。虽情在无私,亦有可责。”帝令彦博让征,且曰:“自今后不得不存形迹。”征入奏:臣闻君臣协契义同一体不存公道唯事形迹若君臣上下同遵此路则邦之兴丧或未可知帝瞿然改容:“吾已悔之。”征再拜曰:“愿陛下使臣为良臣,勿使臣为忠臣。”帝曰:“忠、良有异乎 ”征曰:“良臣,稷、契是也;忠臣,龙逢、比干是也。良臣使身获美名,君受显号,子孙传世,福禄无疆;忠臣身受诛夷,君陷大恶,家国并丧,空有其名。以此而言,相去远矣。”帝纳其言。太宗宴丹霄楼,酒酣,曰:“魏征、王珪,昔在东宫,尽心所事,诚亦可恶。我能拔擢用之,以至今日,足为无愧古人。然征每谏我不从,发言辄即不应,何也 ”征对曰:“臣以事有不可,所以陈论,若发言辄应,便恐此事即行。”帝曰:“但当时且应,更别陈论,岂不得耶 ”征曰:“昔舜诫群臣:‘尔无面从,退有后言。’若臣面从陛下,方别陈论,此即‘退有后言’。”帝大笑曰:“人言魏征举动疏慢,我但觉妩媚,适为此耳。”征拜谢曰:“陛下导臣使言,所以敢然;若不受,臣敢数批逆鳞哉!”

(摘编自《旧唐书》)

文本二:

君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑。总此十思,弘兹九德,简能而任之,择善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。文武争驰,在君无事,可以尽豫游之乐,可以养松、乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

(选自《谏太宗十思疏》)

8.下列对文本一画波浪线部分的断句,正确的一项是()(3分)

A.臣闻君臣协契义/同一体/不存公道/唯事形迹若君臣/上下同遵此路/则邦之兴丧/或未可知/

B.臣闻君臣协契/义同一体/不存公道/唯事形迹若君臣/上下同遵此路/则邦之兴丧/或未可知/

C.臣闻君臣协契义/同一体/不存公道/唯事形迹/若君臣上下/同遵此路/则邦之兴丧/或未可知/

D.臣闻君臣协契/义同一体/不存公道/唯事形迹/若君臣上下/同遵此路/则邦之兴丧/或未可知/

9.下列对文本中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)

A.阿党,结党营私,徇私枉法。文中是指有人举报魏征偏袒亲戚,有违法之嫌。

B.东宫,太子住的地方。文中代指李建成,魏征在被太宗重用之前曾经侍奉他。

C.三驱,王者田猎之制。指田猎的时候设三面网,留一面不设,以便捕获猎物。

D.垂拱,垂衣拱手,不亲理事务。文中指国君无须多费力气,就可治理好天下。

10.下列对文本有关内容的理解和分析,不正确的一项是()(3分)

A.温彦博查办魏征被谤之事,尽管查无实据,他依然认为魏征行为失当,理应受责。太宗先接纳了温彦博的意见,后经魏征辩驳,才醒悟过来。

B.魏征希望做良臣而不做忠臣。在他看来,良臣不仅有美名,而且使国君显扬;忠臣却难逃身死国灭、徒留空名的下场。太宗认可了他的观点。

C.面对太宗“发言辄即不应”的质疑,魏征引用舜的话进行回应,认为“退有后言”不合先贤要求,太宗虽然认为他举止轻慢但还是称赞他。

D.魏征向太宗谏言,治国应当“十思”,弘扬“九德”,让臣子各尽其能,才能达到垂拱而治的境界,这体现了魏征直言敢谏、公忠体国的品格。

把文本中画横线的句子翻译成现代汉语(10分)

11.陛下导臣使言,所以敢然;若不受,臣敢数批逆鳞哉!(5分)

12.何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!(5分)

13.请概括魏征的形象特征。请结合文本一简要分析。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2 小题,9分)

阅读下面这首诗歌,完成下面的题。

青玉案

陈瓘

碧空黯淡同①云绕。渐枕上、风声峭。明透窗纱天欲晓。珠帘才卷,美人惊报,一夜青山老!

使君留客金樽倒,正千里琼瑶未经扫。欺压梅花春信早。十分农事,满城和气,管取明年好。

[注]①“同”即“彤”。

14.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是()(3分)

A.“碧空黯淡同云绕”与“孤帆远影碧空尽”都用其他意象来衬托“碧空”的辽阔。

B.“美人惊报”与“试问卷帘人,却道海棠依旧”都通过旁人的视角写室外的景物。

C.“使君留客金樽倒”与“丰年留客足鸡豚”,以不同形式体现了主人待客的热情。

D.“欺压梅花春信早”与“春信未来梅已知”都以梅花的开放作为春天将至的信息。

15.这首词不着一个“雪”字,却处处写“雪”,请选取三处简要分析。(6分)

(三)古诗文默写(本题共4小题,8分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

16.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,表现孔子不以年长自居,循循善诱,使弟子毫无顾忌地说出各自志向的句子是“____________,____________”。

17.《答司马谏议书》中,王安石以“____________,____________”揭露了朝堂之上官吏互相推诿、不问国事的丑恶现象。

18.杜甫《登岳阳楼》一诗中“____________,____________”两句写出了洞庭湖烟波浩渺无边的雄浑景象。

19.唐朝诗人杜牧曾在《台城曲》中讽刺说:“门外韩擒虎,楼头张丽华。”王安石《桂枝香·金陵怀古》中的“____________,____________”就是用这个典故表达亡国之恨的。

三、语言文字运用(12分)

(一)语言文字运用(本题共1小题,3分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

同是落雪,书里书外的场景,就有着①。眼前的大观园即使谈不上凋零,也与热闹无干,与当日书里的景象再不能相媲美。大观园是红楼众儿女②、吟诗作词的桃花源,没有了宝玉与女儿们栖身其中,③_,这园子自然也就空落落的,感觉不到那纸墨上流出的属于《红楼梦》独有的气韵声息了。但,你还是能在某一瞬间发现那永恒的刹那时光的。记得在五十回还写到访妙玉乞红梅,栊翠庵里虽没了妙玉,乞不来红梅。然而,我还是依稀看见了山坡上着凫靥裘的宝琴和披着大红猩毡的宝玉,与那粉妆银砌世界里的红梅相映衬,就如同看到了贾母房中挂着的仇十洲的《双艳图》一般,美得④。

世间的美常常如此,即便万事淡化凋零,它却还是梦一般的存在着,并在某一时刻跳进你的眼帘里,如黛玉葬花、晴雯撕扇、宝钗扑蝶……只是如今,园子还在,她们却香消玉殒,一个一个的都去了……

20.依次填入文中横线上的词语,最恰当的一项是( )(3分)

A.天壤之别 怡心养性 谈笑风生 让人心醉 B.云泥之别 怡心养性 谈古论今 让人心动

C.天壤之别 修身养性 谈古论今 让人心动 D.云泥之别 修身养性 谈笑风生 让人心醉

(二)语言文字运用(本题共1小题,6分)

阅读下面的文字,完成小题。

许多人声称自己记得两岁之前发生的事情。那么,真相是什么

人的长期记忆分成两种,一种是关于信息、经历和概念的外显记忆,比如你对多年前的好友记忆犹新,可以清楚地讲述他的故事;一种是停留在无意识状态的内隐记忆,比如骑自行车之类的动作,你无须描述便可自动执行。内隐记忆存储在大脑各处,外显记忆也与大脑的若干区域关联,①。一旦海马区受损,外显记忆将尽数被毁,这时你关于往事的全部记忆都将荡然无存,不过,你仍然能够骑自行车。婴儿早期,海马区的新神经元仍在不断生长,同时存储特定记忆的旧细胞群不断脱落,这部分记忆也随之消失。直到婴儿长到24个月,②,才能储存更长久的记忆。

所以,③,而是被他人讲述植入的“虚构记忆”。如果你父亲经常绘声绘色地讲起在你一岁的生日宴会上有一条小狗跑过来舔你的脸,你就有可能把这事当真。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(6分)

(三)语言文字运用 (本题共1小题,3分)

阅读下面的文字,完成小题。

一到冰雪季节,很多人就想去滑雪场一展身手,但美丽雪景也可能成为眼睛“杀手”,让人患上“雪盲症”。

雪盲症又称“雪光性眼炎”,是视网膜受到强光刺激而引发的一种急性眼病。虽然“雪盲症”的名字会让人感觉这种眼病只在雪地发生,但事实并非如此,任何强光环境都有可能引发雪盲症,如日光下宽阔的大海、广袤的沙漠。①在这些环境中,②海面、沙面均会反射紫外线。③相较而言,④紫外线对雪地的反射率最高,⑤直视雪地就如同直视太阳。⑥紫外线在经过反射进入人眼后,⑦眼角膜和结膜的细胞会全损、坏死、脱落,⑧从而让人视物模糊乃至失明。

防病甚于治病。雪盲症的预防很简单——只需要戴上一副具有防紫外线功能的墨镜,就能有效地降低患病的机率。如果不小心患上雪盲症,就应该立即避开强光,减少用眼,适当使用抗生素眼药水或眼药膏。如果两次患病,再次接触强光时应更加注意,因为多次患雪盲症会对人眼造成不可逆的损伤,严重的甚至会永久失明。

22.文中画横线处有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,不得改变原意。(3分)

四、课内知识(本题共4小题,12分)

23.下列各项中对《红楼梦》故事情节的表述,不正确的一项是( )(3分)

A.风姐儿正自看园中的景致,一步步行来赞赏。猛然从假山石后走过一个人来,向前对风姐儿说道,“也是合该我与嫂子有缘。我方才偷出了席,在这个清净地方略散一散,不想就遇见嫂子也从这里来。这不是有缘么 ”一面说着,一面拿眼睛不住的觑着凤姐儿。这里说话的人是贾瑞,他因调戏凤姐,被凤姐设下相思局致死。

B.焦大从小跟着贾府太爷出过三四回兵,九死一生,从死人堆里将主子背了出来。自己挨饿,偷东西给主子吃,得了半碗水给主子喝,自己喝马尿。可谓劳苦功高,老祖宗都另眼看待,如今年老体迈便更是倚老卖老。

C.一日午后,宝玉到梨香院探望宝钗。宝钗因平日未能赏鉴通灵宝玉,便借机欣赏了一番。巧的是,玉上的“不离不弃,芳龄永继”八个字与宝钗锁上刻的“莫失莫忘,仙寿恒昌”八个字正好一对儿,于是宝玉要了锁看。

D.周瑞家的受薛姨妈所托到王夫人处给三春和凤姐送宫花,路遇女儿求她为女婿冷子兴说情(因卖古董和人打官司),但她还是先赶着送宫花给黛玉。却不料黛玉话中带刺,弄得她一声儿不言语。

24.下列划横线词的解释,全部正确的一项是( )(3分)

A.虽董之以严刑 董:督察 士大夫多以不恤国事 恤:体恤

B.度义而后动 度:考虑 人君当神器之重 当:承担

C.能克终者盖寡 克:能够 所操之术多异故也 术:方法、主张

D.惧谗邪,则思正身以黜恶 黜:排斥 永保无疆之休 休:休养

25.下列各项中,划横线词的古今意义相同的一项是( )(3分)

A.臣闻求木之长者,必固其根本 B.既得志,则纵情以傲物

C.则思知足以自戒 D.不任区区向往之至

26.下列各句中划横线词的用法,从词类活用的角度看,属于同一类词类活用的一项是( )(3分)

①如曰今日当一切不事事 ②必固其根本 ③则思知止以安人 ④不念居安思危

⑤以膏泽斯民 ⑥则思虚心以纳下 ⑦貌恭而不心服 ⑧弘兹九德

A. ①②⑤ B. ②③⑥ C. ⑤⑦⑧ D. ④⑤⑧

五、作文(60分)

27.阅读下面的材料,根据要求写作。

清代思想家王夫之有句名言:“天下有定理而无定法。”“定理”,可理解为不变的原理、规律;“定法”,可理解为不变的方法、策略。今天,这句名言仍然值得人们深思。

请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

语文答案

1 2 3 5 6 8 9 10 14 20

A D A B D D C C A A

23 24 25 26

C C C B

4.①战国时期是“大都无城”的一个例外,写战国时期的都邑,能够更全面、更准确地反映“大都无城”的历史变迁:

②明确了作者的态度,战国时期都城普遍修筑城墙,不是“大都无城”传统的承前启后的环节,而是社会矛盾尖锐、列国对峙兼并这一特定历史时期的产物。

③使文章论证更严谨,对“大都无城”的论断更科学。

7.①在最初学习时,先是感到自满,随之产生沮丧之情;②后来,充分认识到学习的困难,也坚定了探索大河的决心;③终于读懂大河时,内心充满喜悦,继而是深深的遗憾。

11.陛下启发引导臣让臣说话,所以臣敢于进谏,如果陛下不接受臣的进谏,臣怎么敢多次触犯皇上的尊严呢!

12.为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,减损顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

13.魏征有治国之才,且又敢于直言进谏;魏征感念唐太宗的知遇之恩,想要竭忠尽效;魏征想要做良臣,使身获美名,君受显号。

15.“珠帘才卷,美人惊报,一夜青山老”写到打开窗子,一下子扑入眼帘的是一个银白色的世界;“正千里琼瑶未经扫”中“千里琼瑶”写出了雪之大;“欺压梅花春信早”中“欺压”二字写出了雪满枝头的情景。

16.以吾一日长乎尔 毋吾以也

17.士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善

18.吴楚东南诉 乾坤日夜浮

19.叹门外楼头 悲恨相续

21.①其中与海马区关系最密切

②海马区变得足够成熟

③两岁前的记忆不是真实的

22.句④改为:雪地对紫外线对的反射率最高;

句⑥改为:在紫外线经过反射进入人眼后。

参考译文:

文本一:

太宗刚即位,励精图治,多次把魏征召到卧室里,单独询问治国施政的得失。魏征很有治理国家的才干,性情又耿直,从不退缩屈服,太宗与他谈论,总是欣然接受他的意见。魏征也为遇到赏识自己的君主而喜不自胜,于是把心里的想法全部说出来,毫不隐瞒。有人诽谤魏征包庇自己的亲戚,御史大夫温彦博去调查此案,结果查无实据,温彦博向太宗奏道: “魏征作为一个臣子,应该使自己的行为显明,他不能远避嫌疑,以致招来这些诽谤。虽然没有私情,也应当受到责备。”太宗命温彦博去责备魏征,并说: “从今以后,行为不得不存痕迹。”魏征入朝上奏太宗说: “我听说君臣一心,道义上如同一个整体。置国家大事于不顾,只追求行为显露痕迹,如果君臣上下都共同遵循这条道路,那么国家的兴衰就难以预料了。”太宗大惊失色说:”我已经悔悟这件事了。”魏征拜了两次说: “愿陛下让臣做良臣,不要让臣做忠臣。”太宗说: “忠臣、良臣有不同的地方吗 ”魏征说: “良臣是稷、契那样的人,忠臣是龙逢、比干那样的人。良臣使自身获得美名,君主得到光耀的称号,子孙世代相传,福禄无边。忠臣自身遭祸被杀,君主陷于愚昧、凶暴的境地,国破家亡,只得到一个忠臣的空名。从这说来,忠臣、良臣相差就远了。”太宗接受了魏征的这些意见。太宗在丹霄楼宴享群臣,饮酒尽兴,说: “魏征、王珪,从前在东宫,尽心侍奉隐太子建成, 当时那么忠心也确实可恶。我能提拔任用他们,以至今日,足以说明我是无愧于古人的了。但魏征每当他进谏我没有听从时,我发话他就不马上答应,这是为什么呢 ”魏征回答说: “臣认为事情有不合适的地方,所以才进谏,如果陛下不听规劝而臣马上答应,那恐怕事情就会照样施行。”太宗说: “只管当时答应,有机会再另外陈述意见,难道不行吗 ”魏征说: “从前舜告诫群臣说:‘你们不要当面顺从我,退下后又有话说。’如果臣当面顺从陛下又找机会陈述意见,这就是‘退下后又有话说’”太宗大笑说:“别人说魏征举动粗野、傲慢,我却觉得妩媚,正是因为这些啊。”魏征拜谢说: “陛下启发引导臣让臣说话,所以臣敢于进谏,如果陛下不接受臣的进谏,臣怎么敢多次触犯皇上的尊严呢!”

文本二:

统治天下的人,如果真的能够做到一见到能引起(自己)喜好的东西就要想到用知足来自我克制,将要兴建什么就要想到适可而止来使百姓安定,想到帝位高高在上,就想到要非常注意加强自我修养,谦虚出世、自律言行,害怕骄傲自满就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游,喜爱狩猎就想到网三面留一面,担心意志松懈就想到(做事)要慎始慎终,担心(言路)不通受蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见,考虑到(朝中可能会出现)谗佞奸邪就想到使自身端正(才能)罢黜奸邪,施加恩泽就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当,动用刑罚就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。全面做到这十件应该深思的事,弘扬这九种美德,选拔有才能的人而任用他,挑选好的意见而听从它。那么有智慧的人就能充分献出他的谋略,勇敢的人就能完全使出他的力量,仁爱的人就能散播他的恩惠,诚信的人就能献出他的忠诚。文臣武将争先恐后前来效力,国君没有大事烦扰,可以尽情享受出游的快乐,可以颐养得像赤松子与王子乔那样长寿,皇上弹着琴垂衣拱手就能治理好天下,不用再说什么,天下人就已经都有教化了。为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,减损顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

同课章节目录