浙教版科学七年级下册期末分题型复习:实验探究题二(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学七年级下册期末分题型复习:实验探究题二(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 583.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-06-08 16:37:53 | ||

图片预览

文档简介

期末分题型复习:实验探究题二

、实验探究题

如表为“探究种子萌发的环境条件”的实验设计,请根据表中提供的信息回答下列问题:

培养皿编号 种子的数量(粒) 种子所处的环境(其他外界条件均适宜并相同)

A 20 培养皿底部垫有浸湿的滤纸或纱布,温度20℃

B 20 培养皿底部垫有干燥的滤纸或纱布,温度0℃

C 20 培养皿底部垫有浸湿的滤纸或纱布,温度﹣10℃

D 20 培养皿中的种子被水淹没,温度20℃

(1)用培养皿A与B进行对照,所探究的问题是

(2)探究“温度”对种子萌发的影响,应选用编号为 的两组培养皿做对照实验。

(3)若要探究“种子萌发是否需要从外界吸收营养物质”,请你帮助完成下面的实验。

第一步:配制营养液;

第二步:取两个烧杯编号甲、乙之后,各垫上纱布,再各放入20粒饱满种子;

第三步:定期往甲烧杯中滴加营养液,往乙烧杯滴加 ,并将其置于适宜的温度下;

第四步:几天后观察萌发情况。

(4)如果还要测定种子的发芽率,应该让100粒种子处在与表中编号 培养皿相同的环境中。

种子的萌发受多种环境因素影响。某小组对于种子的萌发是否需要光的问题进行分组探究。他们分别选用三种植物的种子在光照和黑暗中进行培养,每种条件下的种子数量都为200粒,一段时间后观察。下表为实验条件和结果,数据为已萌发的种子数量。

组别 种子 光照 空气 温度 水分 种子发芽情况

① 莴苣 向阳处 充足 25℃ 潮湿 185

② 莴苣 黑暗 充足 25℃ 潮湿 0

③ 西瓜 向阳处 充足 25℃ 潮湿 0

④ 西瓜 黑暗 充足 25℃ 潮湿 190

⑤ 大豆 向阳处 充足 25℃ 潮湿 180

⑥ 大豆 黑暗 充足 25℃ 潮湿 178

⑦ 西瓜 无 25℃ 潮湿

(1)①、②两组实验的变量是 。

(2)大豆种子不管在光照还是黑暗处,都有一些种子没有萌发的可能原因是 。

(3)如果探究空气对西瓜种子萌发的影响,需增设实验组⑦,请完善这组实验条件的设计。

(4)由表中实验结果分析,可以发现 (选填“莴苣”、“西瓜”或“大豆”)种子的萌发需要光照。

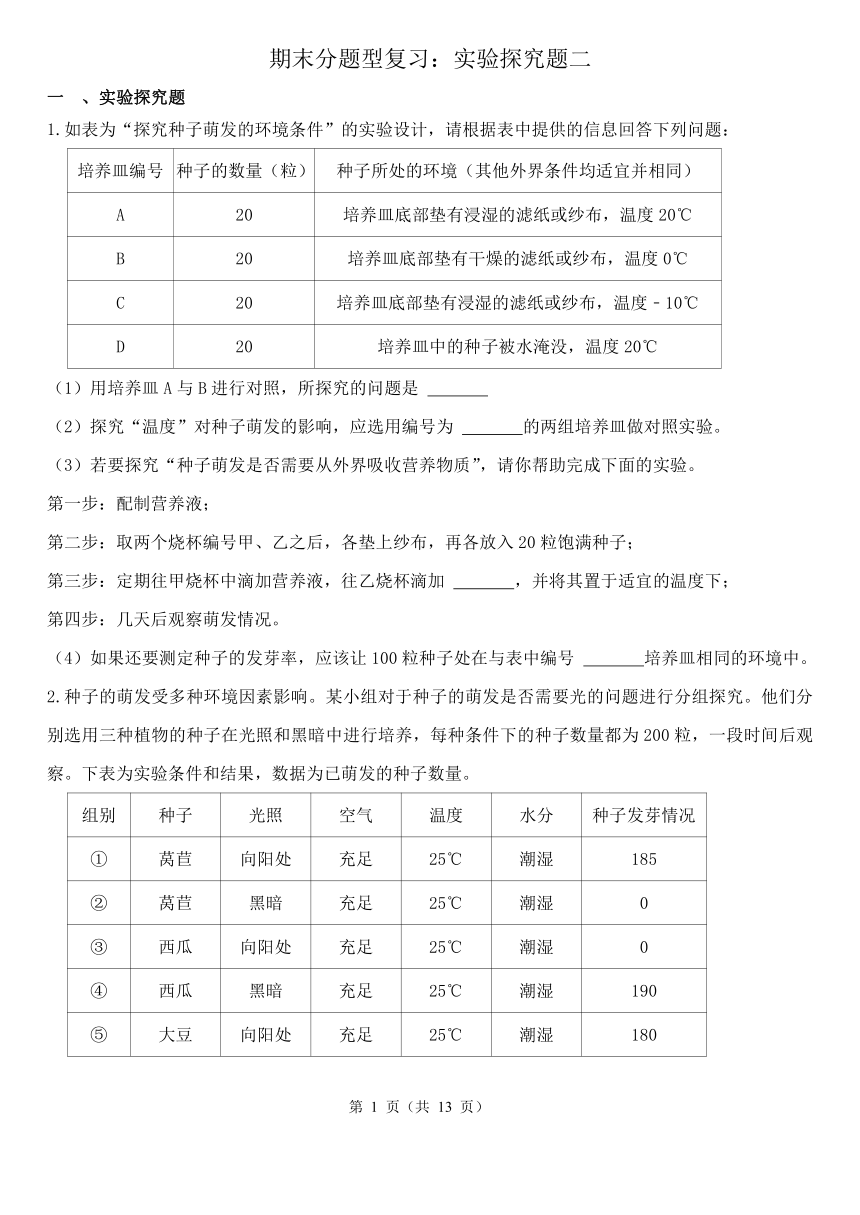

有些种子处于休眠期时,即使条件合适也无法萌发,因此,农业上有些种子播种之前需要进行休眠解除处理。小科查阅资料,了解到过氧化氢溶液浸泡种子可以解除种子的休眠。于是,他选取结构完整的白菜种子800颗,随机平均分成8组,分别浸泡在浓度为1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%的过氧化氢溶液中浸泡12小时后,再在适宜的条件下进行萌发,测量并统计萌发率如图所示。

(1)请分析小科设计的实验是否合理,并说明理由。

(2)实验中,小科将过氧化氢溶液浸泡后的种子在“适宜条件"下萌发,请说明该适宜条件是指 。

(3)根据小科的实验数据分析,可以初步得出的结论: 。

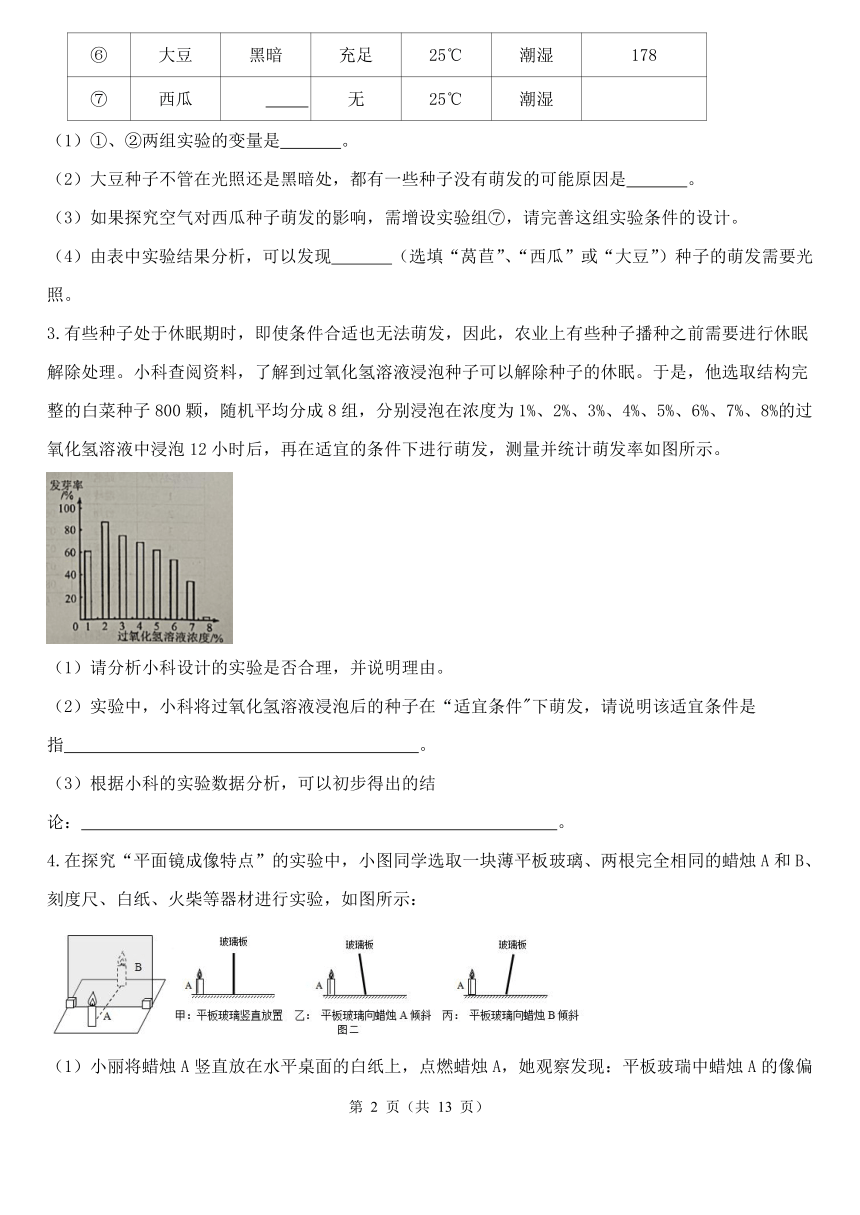

在探究“平面镜成像特点”的实验中,小图同学选取一块薄平板玻璃、两根完全相同的蜡烛A和B、刻度尺、白纸、火柴等器材进行实验,如图所示:

(1)小丽将蜡烛A竖直放在水平桌面的白纸上,点燃蜡烛A,她观察发现:平板玻瑞中蜡烛A的像偏高且倾斜。你认为在图2所示的甲、乙、丙三幅图中图 是产生以上实验现象的原因。

(2)正确做完某次实验后,四个小组将收集和处理的信息记录在白纸上,如图所示。正确的是 .

(3)实验中,看到点燃的蜡烛通过玻璃板成两个像,其中距离观察者较近的像较 (选填“亮或“暗”)

科学兴趣小组在探究“平面镜成像特点”的实验时,将薄玻璃板M竖直放在水平桌面上,取两支相同的蜡烛A和B,将蜡烛A放置于玻璃板前固定并点燃,如图所示。

(1)为确定蜡烛A所成像的位置,将 (填“点燃”或“未点燃”)的蜡烛B在玻璃板后面移动,直到看上去与蜡烛A的像完全重合;

(2)测得蜡烛A到玻璃板的距离为5厘米,此时蜡烛A的像到玻璃板的距离为 厘米;

(3)在蜡烛B位置放一块木板,木板上 (填“能”或“不能”)承接到像。

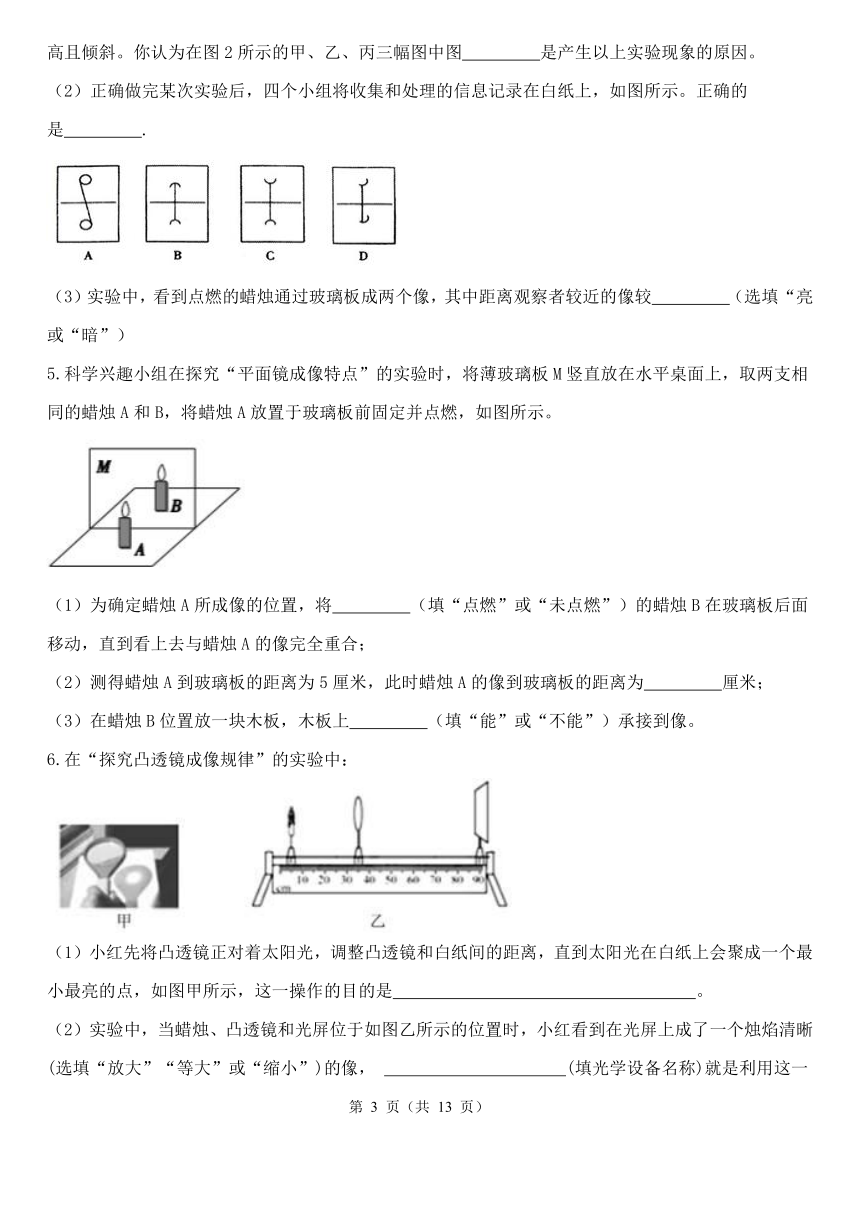

在“探究凸透镜成像规律”的实验中:

(1)小红先将凸透镜正对着太阳光,调整凸透镜和白纸间的距离,直到太阳光在白纸上会聚成一个最小最亮的点,如图甲所示,这一操作的目的是 。

(2)实验中,当蜡烛、凸透镜和光屏位于如图乙所示的位置时,小红看到在光屏上成了一个烛焰清晰 (选填“放大”“等大”或“缩小”)的像, (填光学设备名称)就是利用这一成像规律工作的。

(3)实验中,如图乙所示的位置,要使烛焰在光屏上所成的像变小,若凸透镜的位置不动,蜡烛应 (选填“靠近”或“远离”)凸透镜,同时调整光屏位置。

(4)实验时,蜡烛越烧越短,光屏上的像向 移动,若用不透明纸遮住透镜的一半,光屏上的像 (填选项)。

A.无影响 B.像变为原来的一半 C.能成完整的像,像变暗 D.不成像

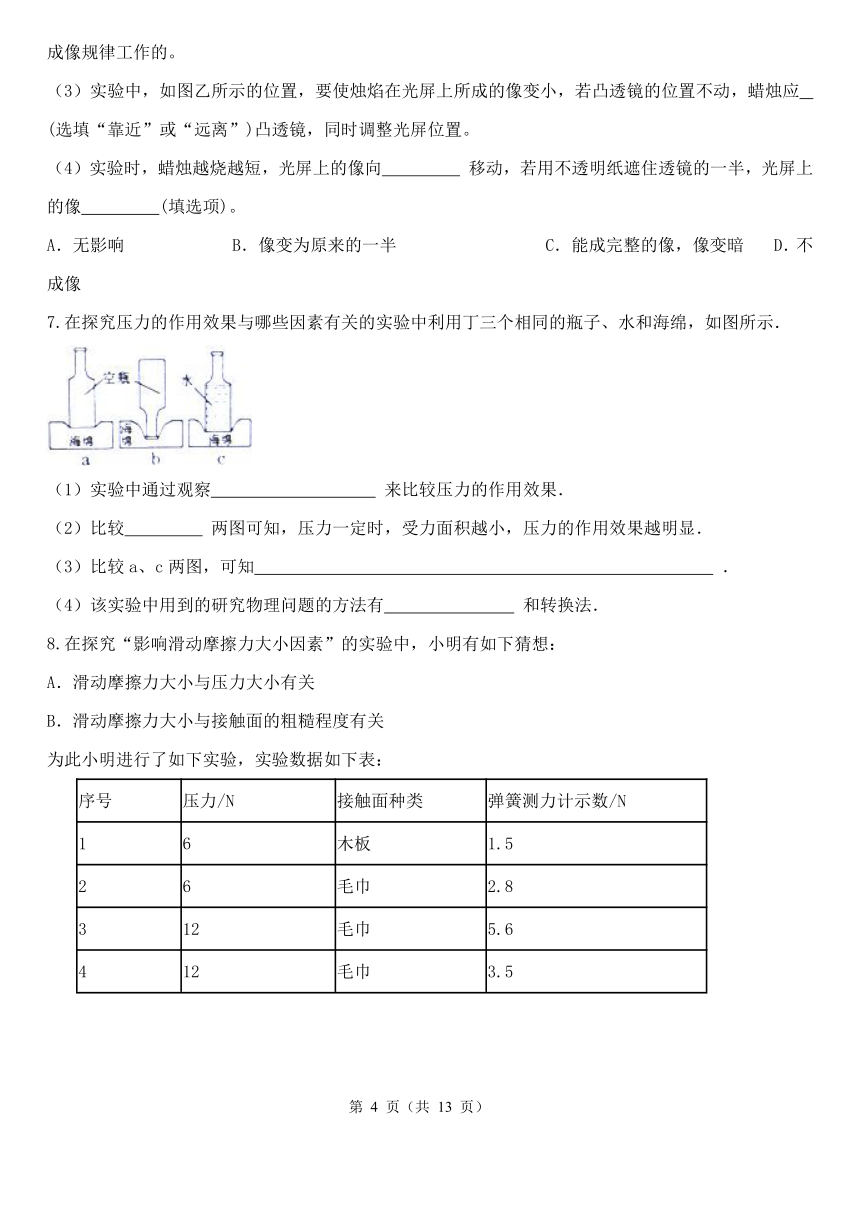

在探究压力的作用效果与哪些因素有关的实验中利用丁三个相同的瓶子、水和海绵,如图所示.

(1)实验中通过观察 来比较压力的作用效果.

(2)比较 两图可知,压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越明显.

(3)比较a、c两图,可知 .

(4)该实验中用到的研究物理问题的方法有 和转换法.

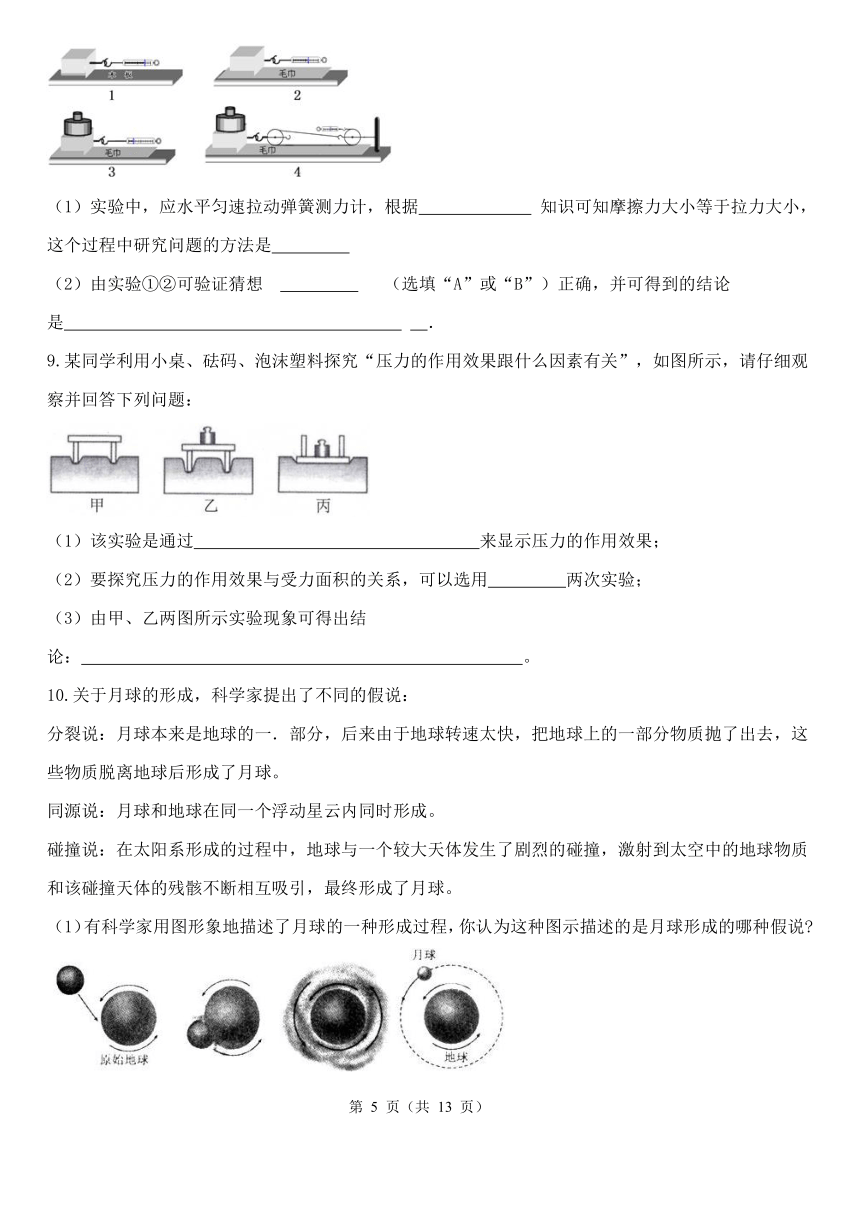

在探究“影响滑动摩擦力大小因素”的实验中,小明有如下猜想:

A.滑动摩擦力大小与压力大小有关

B.滑动摩擦力大小与接触面的粗糙程度有关

为此小明进行了如下实验,实验数据如下表:

序号 压力/N 接触面种类 弹簧测力计示数/N

1 6 木板 1.5

2 6 毛巾 2.8

3 12 毛巾 5.6

4 12 毛巾 3.5

(1)实验中,应水平匀速拉动弹簧测力计,根据 知识可知摩擦力大小等于拉力大小,这个过程中研究问题的方法是

(2)由实验①②可验证猜想 (选填“A”或“B”)正确,并可得到的结论是 .

某同学利用小桌、砝码、泡沫塑料探究“压力的作用效果跟什么因素有关”,如图所示,请仔细观察并回答下列问题:

(1)该实验是通过 来显示压力的作用效果;

(2)要探究压力的作用效果与受力面积的关系,可以选用 两次实验;

(3)由甲、乙两图所示实验现象可得出结论: 。

关于月球的形成,科学家提出了不同的假说:

分裂说:月球本来是地球的一.部分,后来由于地球转速太快,把地球上的一部分物质抛了出去,这些物质脱离地球后形成了月球。

同源说:月球和地球在同一个浮动星云内同时形成。

碰撞说:在太阳系形成的过程中,地球与一个较大天体发生了剧烈的碰撞,激射到太空中的地球物质和该碰撞天体的残骸不断相互吸引,最终形成了月球。

(1)有科学家用图形象地描述了月球的一种形成过程,你认为这种图示描述的是月球形成的哪种假说

(2)月球形成初期,小天体频繁撞击月球,在月球表面形成了随处可见的 。

南极地区是科学家的天然实验室。我国在南极地区的科学考察站有长城站、中山站、昆仑站和泰山站,读图回答下列问题,

(1)图中地球的自转方向是 (填“顺时针”或“逆时针”)。

(2)长城站的地理坐标大致为: 。

(3)中山站位于南极点的 方向。

(4)每年都有大批科学家赴南极地区考察。当我国处于 (填“春”“夏”“秋”或“冬”)季时,是考察该地最理想的时期。

(5)科学家发现该地区有冰层变薄的现象,原因是 。

读太阳系示意图,回答下列问题。

(1)八大行星中,表示地球的是 ,距离地球轨道最近的行星是 和 (均填字母)

(2)如图所示宇宙空间范围内共包括 级天体系统,其中最高一级天体系统的中心天体是 ,此天体成为该天体系统中心的原因是 。

(3)地球上存在生命物质的自身条件中,此图反映出来的是 。

(4)在图中画出小行星的公转方向。

期末分题型复习:实验探究题二答案解析

、实验探究题

【解析】

解:(1)A培养皿与号B培养皿除水分不同外,其它条件都相同,因此这是一组以水为变量形成的一组对照实验,因此所探究的问题是:种子萌发需要一定的水分吗?

(2)A与C培养皿以温度为变量形成一组对照实验,目的是探究种子萌发需要适宜的温度。所以探究“温度”对种子萌发的影响,应选用编号为A与C的两组培养皿做对照实验。

(3)若要探究种子萌发是否需要从外界吸收营养物质,实验变量为是否添加营养物质。因此,定期往甲烧杯中滴加营养液,为保证唯一变量,应往乙烧杯滴加等量清水,并将其置于适宜的温度下。

(4)A号培养皿满足了种子萌发的环境条件:一定的水分、适宜的温度和充足的空气。因此,如果还要测定种子的发芽率,应该让100粒种子处在与A培养皿相同的环境中。

故答案为:

(1)种子萌发需要一定的水分吗?

(2)A与C。

(3)等量清水。

(4)A.

【解析】

解:(1)从表格中看出①、②两组实验的不同的量是光照,其它条件如空气、温度、水分都相同,因此①、②两组实验的变量是光照。

(2)种子萌发的环境条件具备了,没有萌发的原因应该是自身的条件不具备,即胚不是完整的、胚不是活的、种子处于休眠期。因此“大豆种子不管在光照还是黑暗处”,都有一些种子没有萌发的可能原因是种子胚被破坏(或胚已死亡、种子正在休眠期等)。

(3)“如果探究空气对西瓜种子萌发的影响”,唯一不同的变量是空气,其它条件如光照、温度、水分都相同且适宜。因此“需增设实验组⑦”,这组实验条件设计的光照应该是黑暗。

(4)由表中实验结果分析,莴苣种子在向阳处种子发芽185粒,黑暗处0;西瓜种子向阳处0,黑暗处190粒;大豆种子在向阳处180粒,黑暗处178粒。因此可以发现莴苣(选填“莴苣”、“西瓜”或“大豆”)种子的萌发需要光照。

故答案为:(1)光照(或有无光照等)

(2)种子胚被破坏(或胚已死亡、种子正在休眠期等)

(3)黑暗

(4)莴苣

(1)小科设计的实验不合理,原因是只选择落一种种子

(2)适宜的温度、一定的水分、充足的空气;

(3)一定浓度的过氧化氢溶液浸泡种子可以解除种子的休眠。

【解析】种子萌发的环境条件为适宜的温度、一定的水分、充足的空气;自身条件为有发育成熟而完整的胚,有足够的供胚发育的营养储备,非休眠状态的种子。

(1)根据对照实验的要求,小科设计的实验不合理,原因是只选择落一种种子。

(2)实验中,小科将过氧化氢溶液浸泡后的种子在“适宜条件"下萌发,请说明该适宜条件是指适宜的温度、一定的水分、充足的空气;

(3)据图分析,可以初步得出的结论:一定浓度的过氧化氢溶液浸泡种子可以解除种子的休眠。

(1)乙

(2)C

(3)亮

【解析】

(1)蜡烛在平面镜中所成的像与物体关于平面镜对称,如下图所示:

因此我认为图2所示的三幅图中乙是产生以上实验现象的原因。

(2)A.物像的连线与镜面不垂直,故A错误;

B.根据对称性可知,物体的开口向下,那么像的开口向上,故B错误;

C.物体和像关于平面镜对称,故C正确;

D.根据对称性可知,物体的开口向上,那么像的开口向下,故D错误。

故选C。

(3)实验中,看到点燃的蜡烛通过玻璃板成两个像,其中距离观察者较近的像较亮。

(1)未点燃

(2)5

(3)不能

【解析】(1)蜡烛A的火焰非常明亮,会在平面镜后成像。将另一支完全相同的蜡烛放在相应位置后,前面蜡烛的火焰会和后面的蜡烛叠加在一起,因此后面的蜡烛看似在燃烧,从而能够确定像的位置;

(2)根据平面镜成像中的“物像等距”计算;

(3)实像是实际光线会聚而成的,可以用光屏承接;虚像不是由实际光线会聚而成的,不能用光屏承接。

【解答】(1)为确定蜡烛A所成像的位置,将未点燃的蜡烛B在玻璃板后面移动,直到看上去与蜡烛A的像完全重合;

(2)根据平面镜成像的特点可知,蜡烛的像到玻璃板的距离的等于蜡烛到玻璃板的距离。测得蜡烛A到玻璃板的距离为5厘米,此时蜡烛A的像到玻璃板的距离为5厘米;

(3)蜡烛B在平面镜中所成的像是虚像,因此在蜡烛B位置放一块木板,木板上不能承接到像。

(1)测量凸透镜焦距(或找凸透镜焦点)

(2)放大;幻灯机(或投影仪)

(3)远离

(4)上;C

【解析】(1)这个最小最亮的点就是焦点,而从焦点到凸透镜之间的距离就是焦距,这是后面探究凸透镜成像规律的基础;

(2)根据“物近像远大”可知,此时物距小于像距,所以成倒立、放大的实像,幻灯机、投影仪就是利用这个原理工作的;

(3)根据“物远像近小”的规律可知,要使像变小,就必须增大物距而减小像距;

(4)因为凸透镜所成的实像是倒立的,所以像的运动方向与物体的运动方向相反;凸透镜的大小只影响成像的亮度,不影响成像的完整程度。

【解答】(1)小红先将凸透镜正对着太阳光,调整凸透镜和白纸问的距离,直到太阳光在白纸上会聚成一个最小最亮的点,如图甲所示,这一操作的目的是测量凸透镜焦距(或找凸透镜焦点)。

(2)实验中,当蜡烛、凸透镜和光屏位于如图乙所示的位置时,小红看到在光屏上成了一个烛焰清晰放大的像,幻灯机(或投影仪)就是利用这一成像规律工作的。

(3)实验中,如图乙所示的位置,要使烛焰在光屏上所成的像变小,若凸透镜的位置不动,蜡烛应远离凸透镜,同时调整光屏位置。

(4)实验时,蜡烛越烧越短,光屏上的像向上移动,若用不透明纸遮住透镜的一半,光屏上能成完整的像,但是像变暗,故选C。

(1)海绵的凹陷程度

(2)a、b

(3)当受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显

(4)控制变量法

【解析】解:(1)压力作用效果用海绵形变大小来反映.海绵形变越大,压力作用效果越明显.

(2)分析比较a、b的实验现象可知,两图的压力大小不变,受力面积的大小不同,海绵的凹陷程度不同,且受力面积越小、海绵的凹陷程度越大.

(3)分析比较a、c两图可知,受力面积相同,压力大小不同,海绵的凹陷程度不同,且压力越大,海绵的凹陷程度越大;要探究压力的作用效果与压力大小的关系,应控制受力面积不变,改变压力的大小.

(4)探究压力作用效果跟压力大小关系时,控制受力面积不变;探究压力作用效果跟受力面积大小关系时,控制压力大小不变.这种方法是控制变量法.

故答案为:(1)海绵的凹陷程度;(2)a、b;(3)当受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显;(4)控制变量法.

(1)压力作用效果用物体形变大小来反映.

(2)影响压力作用效果的因素是压力的大小和受力面积的大小:探究压力的作用效果和压力大小的关系时就要保证受力面积一定;

(3)要探究压力的作用效果和受力面积的关系时就要保证压力的大小一定.

(4)一个物理量受到多个因素影响时,探究物理量和一个因素关系时,控制其它因素不变,这种方法是控制变量法.

(1)二力平衡;转换法

(2)B;压力一定时,接触面越粗糙摩擦力越大

【解析】解:

(1)探究影响滑动摩擦力大小的因素”实验时,摩擦力的测量属于间接测量,弹簧测力计对木块的作用力是拉力,弹簧测力计不能直接测量出摩擦力大小,所以在实验中就需要使木块保持匀速直线运动,这样摩擦力与拉力二力平衡,利用二力平衡条件得出摩擦力大小,应用了转换法;

(2)由表中①②可知,这两次实验压力相同,接触面的粗糙程度不同,摩擦力不同,可以验证:B.滑动摩擦力大小与接触面的粗糙程度有关;其结论是,在压力相同时,接触面越粗糙摩擦力越大;

(1)泡沫塑料形变程度(凹陷程度)

(2)乙丙

(3)受力面积相同时,压力越大,压力作用效果越明显。

【解析】(1)泡沫塑料的凹陷程度越大,压力的作用效果越明显;

(2)根据控制变量法分析控制相同的因素和改变的因素,进而确定对照实验;

(3)分析甲和乙两图中哪个因素相同,哪个因素不同,然后根据控制变量法描述实验结论。

(1)该实验是通过泡沫塑料形变程度(凹陷程度)来显示压力的作用效果;

(2)要探究压力的作用效果与受力面积的关系,比较控制压力相等而改变受力面积的大小,因此可以选用乙丙;

(3)甲和乙中,接触面积相同,但是乙图中小桌上有砝码,因此压力大,那么得到结论:受力面积相同时,压力越大,压力作用效果越明显。

(1)碰撞说

(2)环形山

【解析】本题通过信息给予的形式考查月球的成因及有关月球的知识,要求学生学会审题并能从题目中找出有用信息。

由图示可知在月球形成过程中有外来星球与地球发生了碰撞,碰撞中激射出大量的物质,这些物质在空中不断吸引形成了一个新的天体,即月球;根据对月球的了解可回答月球表面的月坑。

(1)从左向右看,第一幅图中有外来星球飞向原始地球,图二外来星球与地球相撞,图三空中有激射出去的天体及地球上的物质,这些物质在空中运动时相互吸引,最终形成了图四中的情景,即形成了月球,故上图符合了碰撞说。

(2)月球表面由于没有空气,所以不会像落向地球时克服摩擦做功而烧毁,故小天体频繁撞击月球而在月球表面形成一个个较大的坑,故称月坑;坑的周边就是我们所看到的环形山。

(1)顺时针

(2)60°W,60°S

(3)正北

(4)冬

(5)全球气候变暖

【解析】我国在南极地区的科学考察站有长城站、中山站、昆仑站和泰山站,在北极地区的科学考察站有黄河站。南北半球季节相反,南极洲的暖季是每年的11月至次年的3月,该季节是去南极洲考察的最佳时间。

(1)地球自转的方向是自西向东的,在北极上空看为逆时针方向,在南极上空看为顺时针方向;故图中地球的自转方向是顺时针。

(2)读图可得,长城站的地理坐标是60°W,60°S。

(3)南极点位于地球的最北端,中山站位于南极点的正北方向。

(4)每年都有大批科学家赴南极地区考察。当我国处于冬季时,是考察该地最理想的时期,此时南极地区处于夏季,有极昼现象。

(5)科学家发现该地区有冰层变薄的现象,原因是全球气候变暖。

(1)C;B;D

(2)两;太阳;它的质量最大

(3)日地距离适中

(4)图略(逆时针方 向)

【解析】本题考查太阳系中八大行星与太阳的位置关系,小行星带的位置,八大行星的运动特征及天体系统的层次等。太阳系是以太阳为中心,和所有受到太阳的引力约束天体的集合体。包括八大行星(由离太阳从近到远的顺序:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星)、以及至少173颗已知的卫星、5颗已经辨认出来的矮行星和数以亿计的太阳系小天体。

(1)八大行星中,表示地球的是C,距离地球轨道最近的行星是B和D。

(2)如图所示宇宙空间范围内共包括两级天体系统,其中最高一级天体系统的中心天体是太阳,此天体成为该天体系统中心的原因是它的质量最大。

(3)地球上存在生命物质的自身条件中,此图反映出来的是日地距离适中。

(4)小行星的公转方向为逆时针方向,如图:

第 1 页(共 1 页)

、实验探究题

如表为“探究种子萌发的环境条件”的实验设计,请根据表中提供的信息回答下列问题:

培养皿编号 种子的数量(粒) 种子所处的环境(其他外界条件均适宜并相同)

A 20 培养皿底部垫有浸湿的滤纸或纱布,温度20℃

B 20 培养皿底部垫有干燥的滤纸或纱布,温度0℃

C 20 培养皿底部垫有浸湿的滤纸或纱布,温度﹣10℃

D 20 培养皿中的种子被水淹没,温度20℃

(1)用培养皿A与B进行对照,所探究的问题是

(2)探究“温度”对种子萌发的影响,应选用编号为 的两组培养皿做对照实验。

(3)若要探究“种子萌发是否需要从外界吸收营养物质”,请你帮助完成下面的实验。

第一步:配制营养液;

第二步:取两个烧杯编号甲、乙之后,各垫上纱布,再各放入20粒饱满种子;

第三步:定期往甲烧杯中滴加营养液,往乙烧杯滴加 ,并将其置于适宜的温度下;

第四步:几天后观察萌发情况。

(4)如果还要测定种子的发芽率,应该让100粒种子处在与表中编号 培养皿相同的环境中。

种子的萌发受多种环境因素影响。某小组对于种子的萌发是否需要光的问题进行分组探究。他们分别选用三种植物的种子在光照和黑暗中进行培养,每种条件下的种子数量都为200粒,一段时间后观察。下表为实验条件和结果,数据为已萌发的种子数量。

组别 种子 光照 空气 温度 水分 种子发芽情况

① 莴苣 向阳处 充足 25℃ 潮湿 185

② 莴苣 黑暗 充足 25℃ 潮湿 0

③ 西瓜 向阳处 充足 25℃ 潮湿 0

④ 西瓜 黑暗 充足 25℃ 潮湿 190

⑤ 大豆 向阳处 充足 25℃ 潮湿 180

⑥ 大豆 黑暗 充足 25℃ 潮湿 178

⑦ 西瓜 无 25℃ 潮湿

(1)①、②两组实验的变量是 。

(2)大豆种子不管在光照还是黑暗处,都有一些种子没有萌发的可能原因是 。

(3)如果探究空气对西瓜种子萌发的影响,需增设实验组⑦,请完善这组实验条件的设计。

(4)由表中实验结果分析,可以发现 (选填“莴苣”、“西瓜”或“大豆”)种子的萌发需要光照。

有些种子处于休眠期时,即使条件合适也无法萌发,因此,农业上有些种子播种之前需要进行休眠解除处理。小科查阅资料,了解到过氧化氢溶液浸泡种子可以解除种子的休眠。于是,他选取结构完整的白菜种子800颗,随机平均分成8组,分别浸泡在浓度为1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%的过氧化氢溶液中浸泡12小时后,再在适宜的条件下进行萌发,测量并统计萌发率如图所示。

(1)请分析小科设计的实验是否合理,并说明理由。

(2)实验中,小科将过氧化氢溶液浸泡后的种子在“适宜条件"下萌发,请说明该适宜条件是指 。

(3)根据小科的实验数据分析,可以初步得出的结论: 。

在探究“平面镜成像特点”的实验中,小图同学选取一块薄平板玻璃、两根完全相同的蜡烛A和B、刻度尺、白纸、火柴等器材进行实验,如图所示:

(1)小丽将蜡烛A竖直放在水平桌面的白纸上,点燃蜡烛A,她观察发现:平板玻瑞中蜡烛A的像偏高且倾斜。你认为在图2所示的甲、乙、丙三幅图中图 是产生以上实验现象的原因。

(2)正确做完某次实验后,四个小组将收集和处理的信息记录在白纸上,如图所示。正确的是 .

(3)实验中,看到点燃的蜡烛通过玻璃板成两个像,其中距离观察者较近的像较 (选填“亮或“暗”)

科学兴趣小组在探究“平面镜成像特点”的实验时,将薄玻璃板M竖直放在水平桌面上,取两支相同的蜡烛A和B,将蜡烛A放置于玻璃板前固定并点燃,如图所示。

(1)为确定蜡烛A所成像的位置,将 (填“点燃”或“未点燃”)的蜡烛B在玻璃板后面移动,直到看上去与蜡烛A的像完全重合;

(2)测得蜡烛A到玻璃板的距离为5厘米,此时蜡烛A的像到玻璃板的距离为 厘米;

(3)在蜡烛B位置放一块木板,木板上 (填“能”或“不能”)承接到像。

在“探究凸透镜成像规律”的实验中:

(1)小红先将凸透镜正对着太阳光,调整凸透镜和白纸间的距离,直到太阳光在白纸上会聚成一个最小最亮的点,如图甲所示,这一操作的目的是 。

(2)实验中,当蜡烛、凸透镜和光屏位于如图乙所示的位置时,小红看到在光屏上成了一个烛焰清晰 (选填“放大”“等大”或“缩小”)的像, (填光学设备名称)就是利用这一成像规律工作的。

(3)实验中,如图乙所示的位置,要使烛焰在光屏上所成的像变小,若凸透镜的位置不动,蜡烛应 (选填“靠近”或“远离”)凸透镜,同时调整光屏位置。

(4)实验时,蜡烛越烧越短,光屏上的像向 移动,若用不透明纸遮住透镜的一半,光屏上的像 (填选项)。

A.无影响 B.像变为原来的一半 C.能成完整的像,像变暗 D.不成像

在探究压力的作用效果与哪些因素有关的实验中利用丁三个相同的瓶子、水和海绵,如图所示.

(1)实验中通过观察 来比较压力的作用效果.

(2)比较 两图可知,压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越明显.

(3)比较a、c两图,可知 .

(4)该实验中用到的研究物理问题的方法有 和转换法.

在探究“影响滑动摩擦力大小因素”的实验中,小明有如下猜想:

A.滑动摩擦力大小与压力大小有关

B.滑动摩擦力大小与接触面的粗糙程度有关

为此小明进行了如下实验,实验数据如下表:

序号 压力/N 接触面种类 弹簧测力计示数/N

1 6 木板 1.5

2 6 毛巾 2.8

3 12 毛巾 5.6

4 12 毛巾 3.5

(1)实验中,应水平匀速拉动弹簧测力计,根据 知识可知摩擦力大小等于拉力大小,这个过程中研究问题的方法是

(2)由实验①②可验证猜想 (选填“A”或“B”)正确,并可得到的结论是 .

某同学利用小桌、砝码、泡沫塑料探究“压力的作用效果跟什么因素有关”,如图所示,请仔细观察并回答下列问题:

(1)该实验是通过 来显示压力的作用效果;

(2)要探究压力的作用效果与受力面积的关系,可以选用 两次实验;

(3)由甲、乙两图所示实验现象可得出结论: 。

关于月球的形成,科学家提出了不同的假说:

分裂说:月球本来是地球的一.部分,后来由于地球转速太快,把地球上的一部分物质抛了出去,这些物质脱离地球后形成了月球。

同源说:月球和地球在同一个浮动星云内同时形成。

碰撞说:在太阳系形成的过程中,地球与一个较大天体发生了剧烈的碰撞,激射到太空中的地球物质和该碰撞天体的残骸不断相互吸引,最终形成了月球。

(1)有科学家用图形象地描述了月球的一种形成过程,你认为这种图示描述的是月球形成的哪种假说

(2)月球形成初期,小天体频繁撞击月球,在月球表面形成了随处可见的 。

南极地区是科学家的天然实验室。我国在南极地区的科学考察站有长城站、中山站、昆仑站和泰山站,读图回答下列问题,

(1)图中地球的自转方向是 (填“顺时针”或“逆时针”)。

(2)长城站的地理坐标大致为: 。

(3)中山站位于南极点的 方向。

(4)每年都有大批科学家赴南极地区考察。当我国处于 (填“春”“夏”“秋”或“冬”)季时,是考察该地最理想的时期。

(5)科学家发现该地区有冰层变薄的现象,原因是 。

读太阳系示意图,回答下列问题。

(1)八大行星中,表示地球的是 ,距离地球轨道最近的行星是 和 (均填字母)

(2)如图所示宇宙空间范围内共包括 级天体系统,其中最高一级天体系统的中心天体是 ,此天体成为该天体系统中心的原因是 。

(3)地球上存在生命物质的自身条件中,此图反映出来的是 。

(4)在图中画出小行星的公转方向。

期末分题型复习:实验探究题二答案解析

、实验探究题

【解析】

解:(1)A培养皿与号B培养皿除水分不同外,其它条件都相同,因此这是一组以水为变量形成的一组对照实验,因此所探究的问题是:种子萌发需要一定的水分吗?

(2)A与C培养皿以温度为变量形成一组对照实验,目的是探究种子萌发需要适宜的温度。所以探究“温度”对种子萌发的影响,应选用编号为A与C的两组培养皿做对照实验。

(3)若要探究种子萌发是否需要从外界吸收营养物质,实验变量为是否添加营养物质。因此,定期往甲烧杯中滴加营养液,为保证唯一变量,应往乙烧杯滴加等量清水,并将其置于适宜的温度下。

(4)A号培养皿满足了种子萌发的环境条件:一定的水分、适宜的温度和充足的空气。因此,如果还要测定种子的发芽率,应该让100粒种子处在与A培养皿相同的环境中。

故答案为:

(1)种子萌发需要一定的水分吗?

(2)A与C。

(3)等量清水。

(4)A.

【解析】

解:(1)从表格中看出①、②两组实验的不同的量是光照,其它条件如空气、温度、水分都相同,因此①、②两组实验的变量是光照。

(2)种子萌发的环境条件具备了,没有萌发的原因应该是自身的条件不具备,即胚不是完整的、胚不是活的、种子处于休眠期。因此“大豆种子不管在光照还是黑暗处”,都有一些种子没有萌发的可能原因是种子胚被破坏(或胚已死亡、种子正在休眠期等)。

(3)“如果探究空气对西瓜种子萌发的影响”,唯一不同的变量是空气,其它条件如光照、温度、水分都相同且适宜。因此“需增设实验组⑦”,这组实验条件设计的光照应该是黑暗。

(4)由表中实验结果分析,莴苣种子在向阳处种子发芽185粒,黑暗处0;西瓜种子向阳处0,黑暗处190粒;大豆种子在向阳处180粒,黑暗处178粒。因此可以发现莴苣(选填“莴苣”、“西瓜”或“大豆”)种子的萌发需要光照。

故答案为:(1)光照(或有无光照等)

(2)种子胚被破坏(或胚已死亡、种子正在休眠期等)

(3)黑暗

(4)莴苣

(1)小科设计的实验不合理,原因是只选择落一种种子

(2)适宜的温度、一定的水分、充足的空气;

(3)一定浓度的过氧化氢溶液浸泡种子可以解除种子的休眠。

【解析】种子萌发的环境条件为适宜的温度、一定的水分、充足的空气;自身条件为有发育成熟而完整的胚,有足够的供胚发育的营养储备,非休眠状态的种子。

(1)根据对照实验的要求,小科设计的实验不合理,原因是只选择落一种种子。

(2)实验中,小科将过氧化氢溶液浸泡后的种子在“适宜条件"下萌发,请说明该适宜条件是指适宜的温度、一定的水分、充足的空气;

(3)据图分析,可以初步得出的结论:一定浓度的过氧化氢溶液浸泡种子可以解除种子的休眠。

(1)乙

(2)C

(3)亮

【解析】

(1)蜡烛在平面镜中所成的像与物体关于平面镜对称,如下图所示:

因此我认为图2所示的三幅图中乙是产生以上实验现象的原因。

(2)A.物像的连线与镜面不垂直,故A错误;

B.根据对称性可知,物体的开口向下,那么像的开口向上,故B错误;

C.物体和像关于平面镜对称,故C正确;

D.根据对称性可知,物体的开口向上,那么像的开口向下,故D错误。

故选C。

(3)实验中,看到点燃的蜡烛通过玻璃板成两个像,其中距离观察者较近的像较亮。

(1)未点燃

(2)5

(3)不能

【解析】(1)蜡烛A的火焰非常明亮,会在平面镜后成像。将另一支完全相同的蜡烛放在相应位置后,前面蜡烛的火焰会和后面的蜡烛叠加在一起,因此后面的蜡烛看似在燃烧,从而能够确定像的位置;

(2)根据平面镜成像中的“物像等距”计算;

(3)实像是实际光线会聚而成的,可以用光屏承接;虚像不是由实际光线会聚而成的,不能用光屏承接。

【解答】(1)为确定蜡烛A所成像的位置,将未点燃的蜡烛B在玻璃板后面移动,直到看上去与蜡烛A的像完全重合;

(2)根据平面镜成像的特点可知,蜡烛的像到玻璃板的距离的等于蜡烛到玻璃板的距离。测得蜡烛A到玻璃板的距离为5厘米,此时蜡烛A的像到玻璃板的距离为5厘米;

(3)蜡烛B在平面镜中所成的像是虚像,因此在蜡烛B位置放一块木板,木板上不能承接到像。

(1)测量凸透镜焦距(或找凸透镜焦点)

(2)放大;幻灯机(或投影仪)

(3)远离

(4)上;C

【解析】(1)这个最小最亮的点就是焦点,而从焦点到凸透镜之间的距离就是焦距,这是后面探究凸透镜成像规律的基础;

(2)根据“物近像远大”可知,此时物距小于像距,所以成倒立、放大的实像,幻灯机、投影仪就是利用这个原理工作的;

(3)根据“物远像近小”的规律可知,要使像变小,就必须增大物距而减小像距;

(4)因为凸透镜所成的实像是倒立的,所以像的运动方向与物体的运动方向相反;凸透镜的大小只影响成像的亮度,不影响成像的完整程度。

【解答】(1)小红先将凸透镜正对着太阳光,调整凸透镜和白纸问的距离,直到太阳光在白纸上会聚成一个最小最亮的点,如图甲所示,这一操作的目的是测量凸透镜焦距(或找凸透镜焦点)。

(2)实验中,当蜡烛、凸透镜和光屏位于如图乙所示的位置时,小红看到在光屏上成了一个烛焰清晰放大的像,幻灯机(或投影仪)就是利用这一成像规律工作的。

(3)实验中,如图乙所示的位置,要使烛焰在光屏上所成的像变小,若凸透镜的位置不动,蜡烛应远离凸透镜,同时调整光屏位置。

(4)实验时,蜡烛越烧越短,光屏上的像向上移动,若用不透明纸遮住透镜的一半,光屏上能成完整的像,但是像变暗,故选C。

(1)海绵的凹陷程度

(2)a、b

(3)当受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显

(4)控制变量法

【解析】解:(1)压力作用效果用海绵形变大小来反映.海绵形变越大,压力作用效果越明显.

(2)分析比较a、b的实验现象可知,两图的压力大小不变,受力面积的大小不同,海绵的凹陷程度不同,且受力面积越小、海绵的凹陷程度越大.

(3)分析比较a、c两图可知,受力面积相同,压力大小不同,海绵的凹陷程度不同,且压力越大,海绵的凹陷程度越大;要探究压力的作用效果与压力大小的关系,应控制受力面积不变,改变压力的大小.

(4)探究压力作用效果跟压力大小关系时,控制受力面积不变;探究压力作用效果跟受力面积大小关系时,控制压力大小不变.这种方法是控制变量法.

故答案为:(1)海绵的凹陷程度;(2)a、b;(3)当受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显;(4)控制变量法.

(1)压力作用效果用物体形变大小来反映.

(2)影响压力作用效果的因素是压力的大小和受力面积的大小:探究压力的作用效果和压力大小的关系时就要保证受力面积一定;

(3)要探究压力的作用效果和受力面积的关系时就要保证压力的大小一定.

(4)一个物理量受到多个因素影响时,探究物理量和一个因素关系时,控制其它因素不变,这种方法是控制变量法.

(1)二力平衡;转换法

(2)B;压力一定时,接触面越粗糙摩擦力越大

【解析】解:

(1)探究影响滑动摩擦力大小的因素”实验时,摩擦力的测量属于间接测量,弹簧测力计对木块的作用力是拉力,弹簧测力计不能直接测量出摩擦力大小,所以在实验中就需要使木块保持匀速直线运动,这样摩擦力与拉力二力平衡,利用二力平衡条件得出摩擦力大小,应用了转换法;

(2)由表中①②可知,这两次实验压力相同,接触面的粗糙程度不同,摩擦力不同,可以验证:B.滑动摩擦力大小与接触面的粗糙程度有关;其结论是,在压力相同时,接触面越粗糙摩擦力越大;

(1)泡沫塑料形变程度(凹陷程度)

(2)乙丙

(3)受力面积相同时,压力越大,压力作用效果越明显。

【解析】(1)泡沫塑料的凹陷程度越大,压力的作用效果越明显;

(2)根据控制变量法分析控制相同的因素和改变的因素,进而确定对照实验;

(3)分析甲和乙两图中哪个因素相同,哪个因素不同,然后根据控制变量法描述实验结论。

(1)该实验是通过泡沫塑料形变程度(凹陷程度)来显示压力的作用效果;

(2)要探究压力的作用效果与受力面积的关系,比较控制压力相等而改变受力面积的大小,因此可以选用乙丙;

(3)甲和乙中,接触面积相同,但是乙图中小桌上有砝码,因此压力大,那么得到结论:受力面积相同时,压力越大,压力作用效果越明显。

(1)碰撞说

(2)环形山

【解析】本题通过信息给予的形式考查月球的成因及有关月球的知识,要求学生学会审题并能从题目中找出有用信息。

由图示可知在月球形成过程中有外来星球与地球发生了碰撞,碰撞中激射出大量的物质,这些物质在空中不断吸引形成了一个新的天体,即月球;根据对月球的了解可回答月球表面的月坑。

(1)从左向右看,第一幅图中有外来星球飞向原始地球,图二外来星球与地球相撞,图三空中有激射出去的天体及地球上的物质,这些物质在空中运动时相互吸引,最终形成了图四中的情景,即形成了月球,故上图符合了碰撞说。

(2)月球表面由于没有空气,所以不会像落向地球时克服摩擦做功而烧毁,故小天体频繁撞击月球而在月球表面形成一个个较大的坑,故称月坑;坑的周边就是我们所看到的环形山。

(1)顺时针

(2)60°W,60°S

(3)正北

(4)冬

(5)全球气候变暖

【解析】我国在南极地区的科学考察站有长城站、中山站、昆仑站和泰山站,在北极地区的科学考察站有黄河站。南北半球季节相反,南极洲的暖季是每年的11月至次年的3月,该季节是去南极洲考察的最佳时间。

(1)地球自转的方向是自西向东的,在北极上空看为逆时针方向,在南极上空看为顺时针方向;故图中地球的自转方向是顺时针。

(2)读图可得,长城站的地理坐标是60°W,60°S。

(3)南极点位于地球的最北端,中山站位于南极点的正北方向。

(4)每年都有大批科学家赴南极地区考察。当我国处于冬季时,是考察该地最理想的时期,此时南极地区处于夏季,有极昼现象。

(5)科学家发现该地区有冰层变薄的现象,原因是全球气候变暖。

(1)C;B;D

(2)两;太阳;它的质量最大

(3)日地距离适中

(4)图略(逆时针方 向)

【解析】本题考查太阳系中八大行星与太阳的位置关系,小行星带的位置,八大行星的运动特征及天体系统的层次等。太阳系是以太阳为中心,和所有受到太阳的引力约束天体的集合体。包括八大行星(由离太阳从近到远的顺序:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星)、以及至少173颗已知的卫星、5颗已经辨认出来的矮行星和数以亿计的太阳系小天体。

(1)八大行星中,表示地球的是C,距离地球轨道最近的行星是B和D。

(2)如图所示宇宙空间范围内共包括两级天体系统,其中最高一级天体系统的中心天体是太阳,此天体成为该天体系统中心的原因是它的质量最大。

(3)地球上存在生命物质的自身条件中,此图反映出来的是日地距离适中。

(4)小行星的公转方向为逆时针方向,如图:

第 1 页(共 1 页)

同课章节目录