粤教版语文必修二自制第11课《渐》 课件(共64张PPT)

文档属性

| 名称 | 粤教版语文必修二自制第11课《渐》 课件(共64张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

渐

丰子恺

丰子恺先生有一个集子命名为《静观人生》,里面又有一个专题叫“哀叹人生”,《渐》就属于这个专题。通过《渐》这篇文章,我们可以看出丰子恺先生对于人生的态度:静观。他哀叹人生的短暂,哀叹有的人不懂得珍惜时间,虚度人生。“静观”也好,“哀叹”也好,我们从中的一个词眼,就可以看出丰老对于人生的态度是多么的严谨。他希望人们要珍惜时间,好好把握住人生的每个阶段。

《渐》写于1928年,收入《缘缘堂随笔》散文集中。

丰子恺的散文创作始于20世纪20年代中期。他在描摹人生世态时,思想上是存在着矛盾的,他多少也看到了世间的黑暗,却又往往逃避严酷的现实。

丰子恺的散文在艺术上很有特点,这是他的作品在读者中有较大影响的重要原因。他总是用明白如话的文字,将对象描摹得细腻生动,颇具神韵,在婉曲的叙述中又夹以议论,因而于朴素与隽永中含有哲理的意味。

丰子恺是夏丏尊的学生,他的写作“是在夏先生的指导和鼓励之下学起来的”(丰子恺《悼丏师》)。其实,他们的文字都得力于中国古代的笔记散文,都是那样简洁和老练,然而他们一个是偏重于说理,另一个却偏重于抒情,在艺术风格上既有相似之处,又有很大的差异。

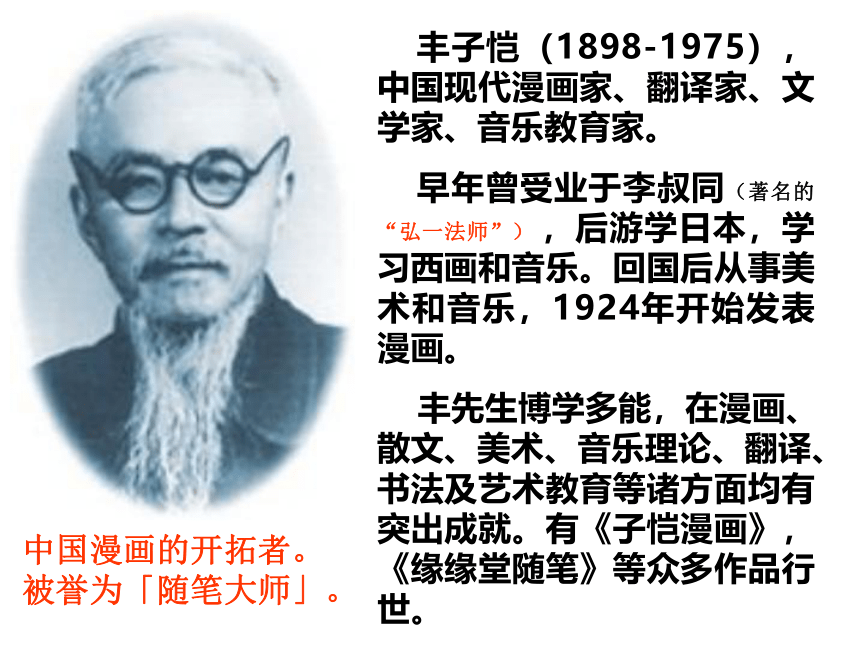

丰子恺(1898-1975),中国现代漫画家、翻译家、文学家、音乐教育家。

早年曾受业于李叔同(著名的“弘一法师”) ,后游学日本,学习西画和音乐。回国后从事美术和音乐,1924年开始发表漫画。

丰先生博学多能,在漫画、散文、美术、音乐理论、翻译、书法及艺术教育等诸方面均有突出成就。有《子恺漫画》,《缘缘堂随笔》等众多作品行世。

中国漫画的开拓者。

被誉为「随笔大师」。

丰子恺的一生

6岁时,父亲丰金黄收他在座下读私塾。

9岁时,父亲逝世。

12岁的时候,塾师让他描绘孔子像,小画家的名声也就在全镇传开了。

17岁时,他考入浙江省立第一师范, 李叔同(弘一法师)担任他的国画教师。

早年受老师李叔同(弘一大师)的影响,与佛教结下不解之缘。 举止皆以佛门子弟自居。

丰子恺的一生

1921年东渡日本,曾入东京川端洋画学校习油画。 在日本时多方学习绘画、音乐,进修日文、英文和俄文。 其受日本画家竹久梦二画风影响较深。

1925年《文学周报》恰好要用插图,主编郑振锋向丰子恺索画。 其后,他的画就在《文学周报》上陆续发表,并冠以「漫画」的题头。

丰子恺的一生

1931年,他的第一本散文集《缘缘堂随笔》由开明书店出版。

1936年10月,作家巴金、林语堂、鲁迅、丰子恺等共21人,又发表了「文艺界同人为团结御侮与言论自由宣言」。

从1925年到1937年抗战开始,丰子恺的画集、随笔、艺术理论和翻译作品甚多。这一启蒙工作受到广大读者的欢迎。对「五四」以来的新文化运动都起了一定的推动作用。

69岁时,文化大革命,那时他住在上海。大字报,逼供信,抄家,关「牛棚」,紧缩住房,下乡劳动,写不尽的检讨交代,批斗,挂牌,游街,克扣工资。

1974年四人帮借批大儒为名,炮制所谓「黑画展」, 丰子恺自然也不能幸免。

1898年11月9日,丰子恺出生在浙江省崇德县石门湾(今桐乡县石门镇)

1904年,在父亲的私塾中读书,学名丰润

1910年,在县立第三高等小学读书,改名丰仁

1914年,考入浙江省立第一师范学校,改名子恺

1918年,李叔同出家为僧,丰子恺自此与佛教结缘

1919年学校毕业,组织发起"中华美育会"。筹办上海专科师范学校,任教务主任、西洋画教师

1921年初,赴日本学习艺术,十个月后回国

1922年,由夏丏尊介绍至浙江上虞白马湖春晖中学任教,开始用毛笔作简笔画

1924年,发表《人散后,一钩新月天如水》,走上画家的道路

1933年,故乡新居"缘缘堂"落成,自此专心译著,五年间各类作品二十余种(部)"缘缘堂"于1938年毁于战火

1937-1945年,避难辞乡,辗转于桐庐、衢州、上饶、南昌、萍乡、湘潭、长沙、桂林、宜山、遵义、重庆等地

1946-1949年,居住杭州

1949年建国后,定居上海,专心译著

1966年后,在文革中遭受迫害,但暗中仍写作、绘画、翻译

1975年4月回故乡探访,9月逝世

1978年,平反

1985年,重建的"缘缘堂"落成

1926年,丰子恺参与发起和创办开明书店

1927年11月,从弘一法师(即李叔同)皈依佛门,法名婴行

1925年,《文学周刊》陆续发表其画,郑振铎冠以"子恺漫画"之名

文章开门见山地提出了中心论点:使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如“渐”;造物主骗人的手段,也莫如“渐”。 然后用人们非常熟悉的人生阶段、非常形象的语言,将抽象的道理阐释得通俗易懂。全文紧紧围绕一个“渐”字,分析了“渐”的外在表现,在人生阶段的作用,对于人生境遇的作用,对于自然社会的作用,还有“渐”的实质。文章的结构紧凑,过渡自然,作者用平实的语言深入浅出的阐释人生往往在人们不知不觉中逝去的道理,意在告诫人们要懂得珍惜时间,不要虚度人生。

写作风格

他的随笔持有一种独特的人生态度。 他崇尚简陋生活的工农, 崇尚天真纯洁的儿童, 他憧憬“天下如一家,人们如亲族,互相亲爱、互相帮助、共乐其生活,那时陌路就变成家庭”的大同社会。

《护生画集》缘于佛教的大慈悲心, 也出于对良师李叔同的敬重。

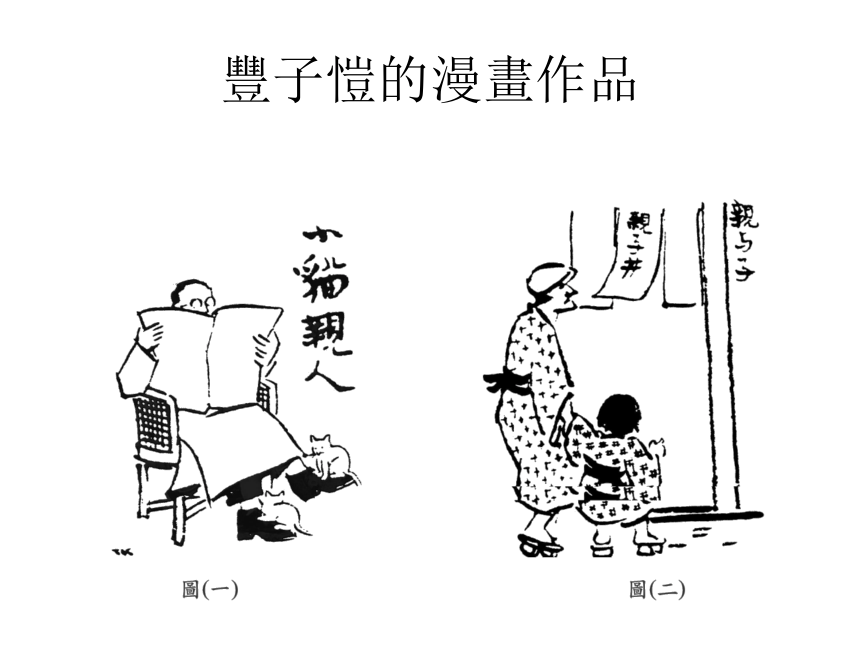

豐子愷的漫畫作品

画人间

画儿童

爸爸不在的时候

画诗词

流光容易把人抛,

红了樱桃,

绿了芭蕉。

红了樱桃绿了芭蕉

一剪梅·舟过吴江

蒋 捷

一片春愁待酒浇,江上舟摇,楼上帘招。秋娘渡与泰娘桥。风又飘飘,雨又萧萧。何日归家洗客袍 银字笙调,心字香浇。流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。

【注释】

吴江:今江苏省县名,在苏州南面、太湖东面。“秋娘渡”、“泰娘桥”:均为吴江地名。银字笙:乐器名,是笙管的一种。心字香:一种香名。据说是以香粉成心字形。

【鉴赏】

蒋捷,生卒年不详,字胜欲,号竹山,阳羡(今江苏宜兴)人,度宗咸淳十年(1274)进士,宋亡不仕。这首词,是词人乘船经过吴江县时所作。全词用“点”“染”结合的手法,写出了词人伤春的情绪及久客异乡思归的情绪。

这首词伤春感怀,抒发了游子的思乡情,它是作者于南宋消亡之初,飘流太湖一带所作,心怀愁绪,思乡同时更感伤国土沦丧。

上阕从“春愁”落笔,写了潇潇风雨中作者以酒浇愁的情景。“一片春愁待酒浇,江上舟摇,楼上帘招”,作者胸中一怀愁绪无法排遣,渴望借酒浇愁,江上泛舟,见酒楼挑出了大字酒招,似乎招呼作者前往一醉解愁。

“秋娘渡与泰娘桥。风又飘飘,雨又萧萧”,在那“秋娘渡”和“泰娘桥”令人流连忘返的美丽多情之地,作者本应能开怀畅饮,愁绪顿消。然而,恍惚中只感觉风雨飘摇,不知其所,使原先的“春愁”更加浓重,难以释怀。

下阕点明上阕所叙之愁乃有家难归带来的痛苦,并发出了时光易逝,好景难久的感慨。“何日归家洗客袍 银字笙调,心字香烧”, 作者以设问句式点出 “春愁”的由来,原来是思乡心切,他回忆起在家的情景:他的妻子吹奏着银字笙,屋内香炉里燃烧着象征男女爱情的心字香,笙管悠悠,青烟袅袅,令人神往。写到这里,词的笔锋一转,感叹“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”。岁月无情,眼见得时光已催红了樱桃,染绿了芭蕉,更是把韶华人生抛在后头,使人怅惘不已,心头泛起更浓的忧愁,以此有个性的感伤语气结尾,余韵缭绕,让人回味无穷。联系到该词的写作背景,我们不难体味到作者所抒的“春愁”、“思乡”实际是道出了对国家的忧患之情。

这首词的锻句炼字尤值一提,四字叠句“风又飘飘, 雨又萧萧”及 “红了樱桃,绿了芭蕉”,具有鲜明的节奏感,读起来朗朗上口,且文字优美、色彩清丽,词中见画,别有韵味。

人可以分为两种,一种是情趣丰富的,对于许多事物都觉得有趣味,而且到处寻求享受这种趣味。一种是情趣干枯的,对于许多事物都觉得没有趣味,也不去寻求趣味,只终日拼命和蝇蛆在一块争温饱。后者是俗人,前者就是艺术家。情趣愈丰富,生活也愈美满,所谓人生的艺术化就是人生的情趣化。

“觉得有趣味”就是欣赏。你是否知道生活,就看你对于许多事物能否欣赏。

——朱光潜《谈美》

鞭笞(chī) 纨(wán)绔(kù) 骤(zhòu)雨

佣(yōng)工 牛犊(dú) 布衾(qīn) 浩劫(jié)

轧

(gá)轧帐 轧朋友

(yà)倾轧 轧棉花

(zhá)轧钢 轧辊

佣

(yòng)佣金 佣钱

(yōng)雇佣 女佣

阴(yīn)阴暗

荫(yìn)荫庇

腊(là)腊月

蜡(là)蜡烛

蔽(bì)浮云蔽日

敝(bì)敝帚自珍

誉(róng)荣誉

誊(téng)誊写

笞(chī) :用鞭、杖或竹扳子打。

纳须弥于芥子:把一座高大的须弥山纳入一颗芥子之中,寓大于小。

1)绿阴 绿茵

2)实行 施行

实行:用实际行动去做。

施行:推行,使事情开展起来。

“实行”和“施行”都是动词,都有行动和做的意思。区别在于“实”和“施”。“实行”是实实在在的用行动去完成,去实现。“施行”是自上而下地或普遍地贯彻推行,多用于命令、政策等的实施方面,有既已决定就必须执行的意思。“施行”还有另一个意思,就是按照某种方式或办法去做。

绿阴:指树阴。

绿茵:指绿草地。

1、这段的中心句是什么?

阴阳潜移,春秋代序,以及物类的衰荣生杀,无不暗合于这法则。

2、文中“这法则”是指什么?

“这法则”是指“渐”变的法则。

3、如何理解“昼夜也是如此”?

昼夜的更替是“渐”变的,没有显著的痕迹可寻。

4、怎样理解最后一句话的含义?

水仙花的开放是遵循大自然的原则的,是渐渐地一点一点地开放的。

在第四自然段中,作者是如何说明“渐”的作用的?得出了怎样的结论?

作者用农夫抱犊跳沟的故事说明“渐”的作用。得出的结论是“自己误认为是不变的,其实每日在增加其苦劳”。

第五自然段的中心句是什么?本段作者运用了怎样的修辞手法?有什么作用

中心句是:我觉得时辰钟是人生的最好的象征了。

修辞手法:比喻。

作用:非常贴切形象地说明人生就像时辰钟的针一样,似乎不变不动,实则时时刻刻在变化。

对于时间,一般人与“大人格”“大人生”的人各自的特点是什么?

一般人对于时间、短时间懂得珍惜,对于人生却忽略了。而“大人格”“大人生”的人却不为“渐”所迷,不为造物所欺,能收缩无限的时间并空间于方寸的心中。

试利用六、七两段为例说明《渐》文在结构上的特点。

第六、七两段突出地表现了本文过渡巧妙、衔接自然的特点。第六自然段的主要内容是:有的人没有把握好人生,不懂得去珍惜时间。第七自然段的开头则以“然人类中也有几个能胜任百年的或千古的寿命的人”过渡,一正一反,衔接非常紧密。

第一段:(1~3)写“渐”的外在表现.

第一层:(1)提出观点,举例说明任何人都逃不过“渐变”的生命演化过程.

第二层:(2)分析“渐”在人生境遇方面的表现,指出人之所以能忍受境遇的衰变,全靠这“渐”的助力.

第三层:(3)由人生拓展到整个自然社会,从季节、昼夜、儿女成长、水仙开花等方面指出:阴阳潜移,春秋代序,以及物类的衰荣生杀,无不暗合“渐”的法则.

第二段:(4~5)写“渐”的作用.

第一层:(4)举例指出“渐”的作用就是用每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁痕迹,使人误认其为恒久不变,指出是人们的一种错觉.

第二层:(5)再举例指出人生恰如时辰钟,看似不动,实则每时每刻都在动,人们受尽“渐”的欺骗.

第三段:(6)指出“渐”的问题其实是时间问题的一大本质,指出人常常受“渐”欺骗的原因,就是于人无从把握一直在流逝着的时间,不明白它在自己的人生历程中所处的位置,因而难以成为明达之人.

第四段:(7)形成结论,提醒人们不要为“渐”所迷惑,不要为造物主所欺骗,应“收缩无限的时间并空间于方寸的心中”,也即把握好时间的生命线,让自己拥有“大人格”“大人生”.

作者在文章一开始便提出了中心论点:使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如“渐”;造物主骗人的手段,也莫如“渐”。将抽象的人生变化予以一“渐”字:人生的各时间的过去与事物变迁的痕迹,以致有的人在不知不觉中浪费时间,甚至堕落。最后作者提醒人们要珍惜时间,好好把握住人生的每个阶段。整篇文章表现出了作者高屋建瓴、静观人生的一面。

解释画线词的含义.

使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如“渐”;造物主骗人的手段,也莫如“渐”。

“圆滑”一词令我们想到人生就像鹅卵石一样,由于岁月的不断冲刷,被冲刷掉了棱角,形成了目前的状态。文章用“圆滑”可以说概括了人一生的整体变化。“微妙”一词的使用是非常贴切的.作者开门见山地摆出中心论点,指出人生的变化在于“渐”字,“渐”字的表现是无声无息、令人毫不知觉的。“微妙”一词正好是这种特点的概括。

然而由冬一天一天地、一时一时地、一分一分地、一秒一秒地移向夏,由夏一天一天地、一时一时地、一分一分地、一秒一秒地移向冬,其间实在没有显著的痕迹可寻。 在这里,可以说作者用笔不厌其烦,试分析这种写法。

作者在这里用了繁笔。不厌其烦地写:一天一天地、一时一时地、一分一分地、一秒一秒地……一天一天地、一时一时地、一分一分地、一秒一秒地。意在揭示季节变化存在于不知不觉的微妙变化中,突出“渐”的作用。

“渐变”是一种自然规律,不以人的主观意志为转移,不管你是否明确地意识到万物皆变,也无论你是否保持着情形的认识,还是处于一种错觉之中。“渐变”都在进行。作者正是从对人的生命历程中的种种渐变规律的描述和分析中得出结论,感悟到生命的真谛的。请谈一谈作者的认识和文章的写作特色。

《渐》由浅入深,通过对人的生命历程中渐变规律的描述和分析,唤醒人们的时间意识,激励人们要把握好时间,把握好生命,做一个有“大人格”“大人生”的人。

《渐》充分体现了作者善于从日常生活琐事中感悟生命真谛的特点。“渐”是一种事物累积、时间流逝的形态,这形态没有具体形迹,难以捉摸把握。作者并不直说“渐”是什么,而是引用许多生活中的具体例子,从身边的琐事、日常的见闻、零星的思想和感触谈起,由浅入深,由具体而抽象,从而揭开“渐”的本质,感悟人生的道理,认识时空变化的意义,揭示生存的哲理。作者坦诚真挚,既执着于对生命的玄思,又侧重于对具体事项的品味,随意抒写,自由活泼。

本篇文章的语言平易朴实,分析道理深入浅出,通俗易懂。作者在阐释人生发展变化的时候,在文章的开头便提出了中心:“使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如‘渐’;造物主骗人的手段,也莫如‘渐’”。举一些非常贴近现实生活的例子来分析人生的发展变化是在不知不觉中进行的,并且化抽象为形象,将人生的发展变化用人们非常熟悉的几个生活现象来说明,让人感觉平易、朴实;作者也不惜用繁笔,意在突出“渐”的作用。整篇文章没有什么华丽的词藻,也没有什么骇人的大道理,有的只是像家常一样朴质无华的语言,如“歌剧中,舞台上的如花的少女,就是将来火炉旁边的老婆子,这句话,骤听使人不能相信,少女也不肯承认,实则现在的老婆子都是如花的少女‘渐渐’变成的”,等等。正是这样朴实的语言把人生在不知不觉中进行微妙的变化的大道理阐述得非常形象贴切,让读者看了心里明明白白,从而懂得作者的良苦用心:把握人生,珍惜时间。

过渡巧妙,衔接自然。如第二自然段的开始句“人之能堪受境遇的变衰,也全靠这‘渐’的助力”,一个“也”字将此段与第一自然段紧密地连在了一起,让读者一看,便知道此段是第一自然段的延续。再如文章倒数第二自然段的主要内容是:有的人没有把握好人生,不懂得去珍惜时间。而最后一段的开始句则是:“然人类中也有几个能胜任百年的或千古的寿命的人。”一正一反,衔接非常紧密。

课文简介:

他的散文大体可分为三类:

一类是探究人生和自然的奥秘(《渐》)

一类是描写儿童情趣的(《给我的孩子们》)

一类是写他本人的生活经历和社会的炎凉世态的(《车厢社会》)

《渐》写于1928年,收入《缘缘堂随笔》散文集中。《渐》由浅入深,通过对人的生命历程中渐变规律的描述和分析,唤醒人们的时间意识,激励人们要把握好时间,把握好生命,做一个由“大人格”、“大人生”的人。

快速阅读课文,找到每段的关键句并思考以下问题:

1.你认为“渐”是什么意思?

2.作者是从哪三个大方面来说明“渐”这一现象的?并将课文划分层次。

3.作者在第六段中说到“我觉得百年的寿命,定得太长。”你认为作者的意思是什么?结合第六段谈谈你的看法。

4.你认为作者写这篇文章的目的是什么?

(1)使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如“渐”;造物主骗人的手段,也莫如“渐”。

(2)人之能堪受境遇的衰变,也全靠这“渐”的助力。大自然也遵循这个原则。

(3)“渐”的作用,就是用每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹,使人误认其为恒古不变。

(4)“渐”的本质是“时间”。

(5)人类中能胜任百年的或千古的寿命的人,是“大人格”“大人生”的人。

(1)人生在“变”,这种“变”是渐进的,让人不知不觉的。

(2)世间万物时刻在变化而又让人毫无察觉。

(3)时间一直在流逝着,可我们还以为它永远不变。

作者的意思是,把寿命定得太长,人们往往就会被“渐”所迷,以为时间不变,就不去珍惜时间、把握时间;如果把寿命定得短的话,人们就会知道时间稍纵即逝,知道生之有限,就会好好地利用拥有的一分一秒的时间。这样就可少些争斗,多些谦让、和平。

唤醒人们的时间意识,激励人们要把握好时间,把握好生命,做一个有“大人格”、“大人生”的人。

下面我们理清文章结构

“使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如‘渐’;造物主骗人的手段,也莫如‘渐’。”

岁月催人老

人生境遇的变衰

阴阳潜移,春秋代序,物类衰荣生杀

渐

——用每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹

人

误认 恒久不变

似乎 这“我”永远不变

悟:

珍惜时间,把握人生每一瞬间

2、“渐”的含义?

“渐”的现象——“渐”的作用——“渐”的本质——写作意图

1、文章写作思路

“渐”是一个关于时间推移、事物变化的程度的修饰词,意谓”渐渐“。它是一种关于事物累积、时间极微极缓流逝的形态;它没有具体行迹,难以捉摸把握。

4.第三段末写到了水仙花,作者为什么说“真是痴态”?为什么说“倘若水仙花果真当面开放给我们看,便是大自然的原则的破坏”?

水仙花的开放是“渐渐”的,是肉眼观察不出来的.

“渐”就是自然界的常态,是大自然的法则。

3.为了说明“渐”对于人生的作用,作者将它和什么作对比?两者有何可比性?

风琴的键板上音阶的排列。

6.人们常常受“渐”蒙骗的原因?

5.“渐”的作用在文中表现在哪里?

(1)使人生圆滑进行;(2)是造物主骗人的手段;(3)使人堪受境遇的变衰;(4) 用每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹,使人误以为恒古不变。

(第四点是本质作用)

由于受“渐”的影响,人们无从把握一直在慢慢流逝的时间,不明白自己的人生历程中所处的位置,因而难以成为明达之人。

8.作者写作意图?

9.文章写法特点表现在哪?

文章由浅入深,通过对人的生命历程渐变规律的描述和分析,唤醒人们的时间意识,激励人们把握好时间,把握好人生,做一个有“大人格”“大人生”的人。

作者善于运用许多生活中的具体例子,由浅入深,从身边的事例、日常的见闻、零星的思想和感兴谈起,由具体而抽象地揭示“渐”的本质,领悟人生道理,认识时空变化的真意义。

7.作者为什么赞同“一刹那便是永劫”的说法?请结合文章内容谈谈你的看法。

1、“使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如‘渐’;造物主骗人的手段,也莫如渐’。”中“圆滑”和“微妙”的含义分别是什么?

(1)“圆滑”是比喻说法,意在突出人生由于岁月的“渐”的冲刷而变得就像卵石一样,被慢变的时间刷掉了棱角,冲刷了个性。作者用“圆滑”一词概括了人生的整体变化特点。

其准确含义是:

A、各方面都应付周到 B、流畅而不突兀

C、为人处事不讲原则 D、善于敷衍讨好

(2)“微妙”使用贴切,准确地概括了“渐”无声无息,令人毫不知觉的特征,对全文起到领起作用。

2、按合理的顺序把“悲伤”“惊讶”“感慨”三个词填进给出的语段的括号中。想想为什么要这样排序。

即如朝为青年而夕暮忽为老人,人一定要( )、( )、( ),或痛感人生的无常,而不乐为人了。故可知人生是由“渐”维持的。

3、文章中有两处地方作者不厌其烦地用年、月、日、分、秒等来修饰或陈述“渐”,试分析这种写法(特点和好处)。

作者这里用了繁笔手法,不厌其烦地突出时间对变化的影响特点,意在揭示季节或时间是不知不觉地微妙地变化的,突出“渐”的特点和作用。

4、“‘渐’的本质是‘时间’。时间我觉得比空间更为不可思议。”其中“不可思议”的原因该如何理解?

是因为时间比空间的流失是更为神妙,更全然无从谈起,更捉摸不定,又不可挽回。(意对即可)

强调渐变对人的影响,认为缺少谦让、和平与多凶险残惨的争斗的原因是由于人们的寿命意识“定得太长”。

5.如何理解:“我觉得百年的寿命,定得太长。像现在的世界上的人,倘定他们搭船乘车的期间的寿命,也许在人类社会上可减少许多凶险残惨的争斗,而与火车中一样谦让,和平,也未可知。”

6.朗诵最后一段

理解“大人生”“大人格”

感悟“瞬间”与“永恒”的关系

“大人生”“大人格”

他们能不为“渐”所迷

收缩无限的时间并空间于方寸的心中

——懂得人生短暂,不为名利欲望耗费有限的光阴。

——心胸广阔,超然豁达,追求人生真谛,追求友爱和谐,追求心灵自由。

“瞬间”与“永恒”的关系

瞬间:

“蜗牛角” “石火光”

“一粒沙” “一朵花”

“手掌里” “一刹那”

永恒:

“世界” “天国” “无限” “永劫”

把握住生命的每一瞬间,品味人生,学会欣赏,化瞬间为永恒。

悟:

人散后,一钩新月天如水

《人散后,一钩新月天如水》 体现出中国文化中那种虚静的时空观,一壶茶与已散去了的友朋,圈起的芦帘和屋外的月色,有着“对时间的某种顿时的神秘领悟,即所谓 ‘永恒的瞬刻’或‘瞬刻即可永恒’这一直觉感受”。

丰子恺的《渐》通过对人的生命历程中渐变规律的描述和分析,揭示时间的隐秘性和欺骗性,告诫世人要用大时间观去面对世界,学会宏观地把握人生,以明达、宽容之心待人接物,呼吁时代的谦让与和平。

文章主旨内容和写作意图

从日常生活经验中感悟智慧,也用日常生活的例子来印证与表达智慧。

他的散文就像他的画一样,都是些日常生活的琐细景象,却平易、平实、平淡而有味。

精妙之处:

阿尔卑斯山谷有一条大汽车路,路上插着一个标语牌劝告游人说:“慢慢走,欣赏啊!”

你是否知道生活,就看你对于许多事物能否欣赏。

情趣愈丰富,生活也愈美满

假如一个中等水平的读者读一本一般性的书,每分钟能读300字,十五分钟就能读4,500字。一周七天读31,500字,一个月是126,000字,一年的阅读量可以达到1,512,000字。而书籍的篇幅从60,000字到100,000字不等,平均起来大约75,000字。

每天读15分钟,一年就可以读二十本书。

每天读15分钟

威廉·奥斯罗爵士是当代最伟大的内科医生之一。

他把每天睡觉前十五分钟用来读书。他一旦规定这么做,在整个一生中就再不破例。有证据说明,在一段时间之后,他如果不读上十五分钟书就简直无法入睡。

从童年起,他(二战时的一个士兵)就养成了在衣袋中装本小书的习惯,每逢空闲时就拿出来阅读。他发现在等待的时候,有本书特别有用,使人心情轻松。我们大家每天都要等吃饭,等坐车,等看病,等理发,等电话,等约会,等待演出开始,或是等待别的什么事情发生。在这些时间里,他找到了每天阅读用的十五分钟,甚至不止十五分钟,从而获得了一年的二十本书,一生中的一千本书。

渐

丰子恺

丰子恺先生有一个集子命名为《静观人生》,里面又有一个专题叫“哀叹人生”,《渐》就属于这个专题。通过《渐》这篇文章,我们可以看出丰子恺先生对于人生的态度:静观。他哀叹人生的短暂,哀叹有的人不懂得珍惜时间,虚度人生。“静观”也好,“哀叹”也好,我们从中的一个词眼,就可以看出丰老对于人生的态度是多么的严谨。他希望人们要珍惜时间,好好把握住人生的每个阶段。

《渐》写于1928年,收入《缘缘堂随笔》散文集中。

丰子恺的散文创作始于20世纪20年代中期。他在描摹人生世态时,思想上是存在着矛盾的,他多少也看到了世间的黑暗,却又往往逃避严酷的现实。

丰子恺的散文在艺术上很有特点,这是他的作品在读者中有较大影响的重要原因。他总是用明白如话的文字,将对象描摹得细腻生动,颇具神韵,在婉曲的叙述中又夹以议论,因而于朴素与隽永中含有哲理的意味。

丰子恺是夏丏尊的学生,他的写作“是在夏先生的指导和鼓励之下学起来的”(丰子恺《悼丏师》)。其实,他们的文字都得力于中国古代的笔记散文,都是那样简洁和老练,然而他们一个是偏重于说理,另一个却偏重于抒情,在艺术风格上既有相似之处,又有很大的差异。

丰子恺(1898-1975),中国现代漫画家、翻译家、文学家、音乐教育家。

早年曾受业于李叔同(著名的“弘一法师”) ,后游学日本,学习西画和音乐。回国后从事美术和音乐,1924年开始发表漫画。

丰先生博学多能,在漫画、散文、美术、音乐理论、翻译、书法及艺术教育等诸方面均有突出成就。有《子恺漫画》,《缘缘堂随笔》等众多作品行世。

中国漫画的开拓者。

被誉为「随笔大师」。

丰子恺的一生

6岁时,父亲丰金黄收他在座下读私塾。

9岁时,父亲逝世。

12岁的时候,塾师让他描绘孔子像,小画家的名声也就在全镇传开了。

17岁时,他考入浙江省立第一师范, 李叔同(弘一法师)担任他的国画教师。

早年受老师李叔同(弘一大师)的影响,与佛教结下不解之缘。 举止皆以佛门子弟自居。

丰子恺的一生

1921年东渡日本,曾入东京川端洋画学校习油画。 在日本时多方学习绘画、音乐,进修日文、英文和俄文。 其受日本画家竹久梦二画风影响较深。

1925年《文学周报》恰好要用插图,主编郑振锋向丰子恺索画。 其后,他的画就在《文学周报》上陆续发表,并冠以「漫画」的题头。

丰子恺的一生

1931年,他的第一本散文集《缘缘堂随笔》由开明书店出版。

1936年10月,作家巴金、林语堂、鲁迅、丰子恺等共21人,又发表了「文艺界同人为团结御侮与言论自由宣言」。

从1925年到1937年抗战开始,丰子恺的画集、随笔、艺术理论和翻译作品甚多。这一启蒙工作受到广大读者的欢迎。对「五四」以来的新文化运动都起了一定的推动作用。

69岁时,文化大革命,那时他住在上海。大字报,逼供信,抄家,关「牛棚」,紧缩住房,下乡劳动,写不尽的检讨交代,批斗,挂牌,游街,克扣工资。

1974年四人帮借批大儒为名,炮制所谓「黑画展」, 丰子恺自然也不能幸免。

1898年11月9日,丰子恺出生在浙江省崇德县石门湾(今桐乡县石门镇)

1904年,在父亲的私塾中读书,学名丰润

1910年,在县立第三高等小学读书,改名丰仁

1914年,考入浙江省立第一师范学校,改名子恺

1918年,李叔同出家为僧,丰子恺自此与佛教结缘

1919年学校毕业,组织发起"中华美育会"。筹办上海专科师范学校,任教务主任、西洋画教师

1921年初,赴日本学习艺术,十个月后回国

1922年,由夏丏尊介绍至浙江上虞白马湖春晖中学任教,开始用毛笔作简笔画

1924年,发表《人散后,一钩新月天如水》,走上画家的道路

1933年,故乡新居"缘缘堂"落成,自此专心译著,五年间各类作品二十余种(部)"缘缘堂"于1938年毁于战火

1937-1945年,避难辞乡,辗转于桐庐、衢州、上饶、南昌、萍乡、湘潭、长沙、桂林、宜山、遵义、重庆等地

1946-1949年,居住杭州

1949年建国后,定居上海,专心译著

1966年后,在文革中遭受迫害,但暗中仍写作、绘画、翻译

1975年4月回故乡探访,9月逝世

1978年,平反

1985年,重建的"缘缘堂"落成

1926年,丰子恺参与发起和创办开明书店

1927年11月,从弘一法师(即李叔同)皈依佛门,法名婴行

1925年,《文学周刊》陆续发表其画,郑振铎冠以"子恺漫画"之名

文章开门见山地提出了中心论点:使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如“渐”;造物主骗人的手段,也莫如“渐”。 然后用人们非常熟悉的人生阶段、非常形象的语言,将抽象的道理阐释得通俗易懂。全文紧紧围绕一个“渐”字,分析了“渐”的外在表现,在人生阶段的作用,对于人生境遇的作用,对于自然社会的作用,还有“渐”的实质。文章的结构紧凑,过渡自然,作者用平实的语言深入浅出的阐释人生往往在人们不知不觉中逝去的道理,意在告诫人们要懂得珍惜时间,不要虚度人生。

写作风格

他的随笔持有一种独特的人生态度。 他崇尚简陋生活的工农, 崇尚天真纯洁的儿童, 他憧憬“天下如一家,人们如亲族,互相亲爱、互相帮助、共乐其生活,那时陌路就变成家庭”的大同社会。

《护生画集》缘于佛教的大慈悲心, 也出于对良师李叔同的敬重。

豐子愷的漫畫作品

画人间

画儿童

爸爸不在的时候

画诗词

流光容易把人抛,

红了樱桃,

绿了芭蕉。

红了樱桃绿了芭蕉

一剪梅·舟过吴江

蒋 捷

一片春愁待酒浇,江上舟摇,楼上帘招。秋娘渡与泰娘桥。风又飘飘,雨又萧萧。何日归家洗客袍 银字笙调,心字香浇。流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。

【注释】

吴江:今江苏省县名,在苏州南面、太湖东面。“秋娘渡”、“泰娘桥”:均为吴江地名。银字笙:乐器名,是笙管的一种。心字香:一种香名。据说是以香粉成心字形。

【鉴赏】

蒋捷,生卒年不详,字胜欲,号竹山,阳羡(今江苏宜兴)人,度宗咸淳十年(1274)进士,宋亡不仕。这首词,是词人乘船经过吴江县时所作。全词用“点”“染”结合的手法,写出了词人伤春的情绪及久客异乡思归的情绪。

这首词伤春感怀,抒发了游子的思乡情,它是作者于南宋消亡之初,飘流太湖一带所作,心怀愁绪,思乡同时更感伤国土沦丧。

上阕从“春愁”落笔,写了潇潇风雨中作者以酒浇愁的情景。“一片春愁待酒浇,江上舟摇,楼上帘招”,作者胸中一怀愁绪无法排遣,渴望借酒浇愁,江上泛舟,见酒楼挑出了大字酒招,似乎招呼作者前往一醉解愁。

“秋娘渡与泰娘桥。风又飘飘,雨又萧萧”,在那“秋娘渡”和“泰娘桥”令人流连忘返的美丽多情之地,作者本应能开怀畅饮,愁绪顿消。然而,恍惚中只感觉风雨飘摇,不知其所,使原先的“春愁”更加浓重,难以释怀。

下阕点明上阕所叙之愁乃有家难归带来的痛苦,并发出了时光易逝,好景难久的感慨。“何日归家洗客袍 银字笙调,心字香烧”, 作者以设问句式点出 “春愁”的由来,原来是思乡心切,他回忆起在家的情景:他的妻子吹奏着银字笙,屋内香炉里燃烧着象征男女爱情的心字香,笙管悠悠,青烟袅袅,令人神往。写到这里,词的笔锋一转,感叹“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”。岁月无情,眼见得时光已催红了樱桃,染绿了芭蕉,更是把韶华人生抛在后头,使人怅惘不已,心头泛起更浓的忧愁,以此有个性的感伤语气结尾,余韵缭绕,让人回味无穷。联系到该词的写作背景,我们不难体味到作者所抒的“春愁”、“思乡”实际是道出了对国家的忧患之情。

这首词的锻句炼字尤值一提,四字叠句“风又飘飘, 雨又萧萧”及 “红了樱桃,绿了芭蕉”,具有鲜明的节奏感,读起来朗朗上口,且文字优美、色彩清丽,词中见画,别有韵味。

人可以分为两种,一种是情趣丰富的,对于许多事物都觉得有趣味,而且到处寻求享受这种趣味。一种是情趣干枯的,对于许多事物都觉得没有趣味,也不去寻求趣味,只终日拼命和蝇蛆在一块争温饱。后者是俗人,前者就是艺术家。情趣愈丰富,生活也愈美满,所谓人生的艺术化就是人生的情趣化。

“觉得有趣味”就是欣赏。你是否知道生活,就看你对于许多事物能否欣赏。

——朱光潜《谈美》

鞭笞(chī) 纨(wán)绔(kù) 骤(zhòu)雨

佣(yōng)工 牛犊(dú) 布衾(qīn) 浩劫(jié)

轧

(gá)轧帐 轧朋友

(yà)倾轧 轧棉花

(zhá)轧钢 轧辊

佣

(yòng)佣金 佣钱

(yōng)雇佣 女佣

阴(yīn)阴暗

荫(yìn)荫庇

腊(là)腊月

蜡(là)蜡烛

蔽(bì)浮云蔽日

敝(bì)敝帚自珍

誉(róng)荣誉

誊(téng)誊写

笞(chī) :用鞭、杖或竹扳子打。

纳须弥于芥子:把一座高大的须弥山纳入一颗芥子之中,寓大于小。

1)绿阴 绿茵

2)实行 施行

实行:用实际行动去做。

施行:推行,使事情开展起来。

“实行”和“施行”都是动词,都有行动和做的意思。区别在于“实”和“施”。“实行”是实实在在的用行动去完成,去实现。“施行”是自上而下地或普遍地贯彻推行,多用于命令、政策等的实施方面,有既已决定就必须执行的意思。“施行”还有另一个意思,就是按照某种方式或办法去做。

绿阴:指树阴。

绿茵:指绿草地。

1、这段的中心句是什么?

阴阳潜移,春秋代序,以及物类的衰荣生杀,无不暗合于这法则。

2、文中“这法则”是指什么?

“这法则”是指“渐”变的法则。

3、如何理解“昼夜也是如此”?

昼夜的更替是“渐”变的,没有显著的痕迹可寻。

4、怎样理解最后一句话的含义?

水仙花的开放是遵循大自然的原则的,是渐渐地一点一点地开放的。

在第四自然段中,作者是如何说明“渐”的作用的?得出了怎样的结论?

作者用农夫抱犊跳沟的故事说明“渐”的作用。得出的结论是“自己误认为是不变的,其实每日在增加其苦劳”。

第五自然段的中心句是什么?本段作者运用了怎样的修辞手法?有什么作用

中心句是:我觉得时辰钟是人生的最好的象征了。

修辞手法:比喻。

作用:非常贴切形象地说明人生就像时辰钟的针一样,似乎不变不动,实则时时刻刻在变化。

对于时间,一般人与“大人格”“大人生”的人各自的特点是什么?

一般人对于时间、短时间懂得珍惜,对于人生却忽略了。而“大人格”“大人生”的人却不为“渐”所迷,不为造物所欺,能收缩无限的时间并空间于方寸的心中。

试利用六、七两段为例说明《渐》文在结构上的特点。

第六、七两段突出地表现了本文过渡巧妙、衔接自然的特点。第六自然段的主要内容是:有的人没有把握好人生,不懂得去珍惜时间。第七自然段的开头则以“然人类中也有几个能胜任百年的或千古的寿命的人”过渡,一正一反,衔接非常紧密。

第一段:(1~3)写“渐”的外在表现.

第一层:(1)提出观点,举例说明任何人都逃不过“渐变”的生命演化过程.

第二层:(2)分析“渐”在人生境遇方面的表现,指出人之所以能忍受境遇的衰变,全靠这“渐”的助力.

第三层:(3)由人生拓展到整个自然社会,从季节、昼夜、儿女成长、水仙开花等方面指出:阴阳潜移,春秋代序,以及物类的衰荣生杀,无不暗合“渐”的法则.

第二段:(4~5)写“渐”的作用.

第一层:(4)举例指出“渐”的作用就是用每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁痕迹,使人误认其为恒久不变,指出是人们的一种错觉.

第二层:(5)再举例指出人生恰如时辰钟,看似不动,实则每时每刻都在动,人们受尽“渐”的欺骗.

第三段:(6)指出“渐”的问题其实是时间问题的一大本质,指出人常常受“渐”欺骗的原因,就是于人无从把握一直在流逝着的时间,不明白它在自己的人生历程中所处的位置,因而难以成为明达之人.

第四段:(7)形成结论,提醒人们不要为“渐”所迷惑,不要为造物主所欺骗,应“收缩无限的时间并空间于方寸的心中”,也即把握好时间的生命线,让自己拥有“大人格”“大人生”.

作者在文章一开始便提出了中心论点:使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如“渐”;造物主骗人的手段,也莫如“渐”。将抽象的人生变化予以一“渐”字:人生的各时间的过去与事物变迁的痕迹,以致有的人在不知不觉中浪费时间,甚至堕落。最后作者提醒人们要珍惜时间,好好把握住人生的每个阶段。整篇文章表现出了作者高屋建瓴、静观人生的一面。

解释画线词的含义.

使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如“渐”;造物主骗人的手段,也莫如“渐”。

“圆滑”一词令我们想到人生就像鹅卵石一样,由于岁月的不断冲刷,被冲刷掉了棱角,形成了目前的状态。文章用“圆滑”可以说概括了人一生的整体变化。“微妙”一词的使用是非常贴切的.作者开门见山地摆出中心论点,指出人生的变化在于“渐”字,“渐”字的表现是无声无息、令人毫不知觉的。“微妙”一词正好是这种特点的概括。

然而由冬一天一天地、一时一时地、一分一分地、一秒一秒地移向夏,由夏一天一天地、一时一时地、一分一分地、一秒一秒地移向冬,其间实在没有显著的痕迹可寻。 在这里,可以说作者用笔不厌其烦,试分析这种写法。

作者在这里用了繁笔。不厌其烦地写:一天一天地、一时一时地、一分一分地、一秒一秒地……一天一天地、一时一时地、一分一分地、一秒一秒地。意在揭示季节变化存在于不知不觉的微妙变化中,突出“渐”的作用。

“渐变”是一种自然规律,不以人的主观意志为转移,不管你是否明确地意识到万物皆变,也无论你是否保持着情形的认识,还是处于一种错觉之中。“渐变”都在进行。作者正是从对人的生命历程中的种种渐变规律的描述和分析中得出结论,感悟到生命的真谛的。请谈一谈作者的认识和文章的写作特色。

《渐》由浅入深,通过对人的生命历程中渐变规律的描述和分析,唤醒人们的时间意识,激励人们要把握好时间,把握好生命,做一个有“大人格”“大人生”的人。

《渐》充分体现了作者善于从日常生活琐事中感悟生命真谛的特点。“渐”是一种事物累积、时间流逝的形态,这形态没有具体形迹,难以捉摸把握。作者并不直说“渐”是什么,而是引用许多生活中的具体例子,从身边的琐事、日常的见闻、零星的思想和感触谈起,由浅入深,由具体而抽象,从而揭开“渐”的本质,感悟人生的道理,认识时空变化的意义,揭示生存的哲理。作者坦诚真挚,既执着于对生命的玄思,又侧重于对具体事项的品味,随意抒写,自由活泼。

本篇文章的语言平易朴实,分析道理深入浅出,通俗易懂。作者在阐释人生发展变化的时候,在文章的开头便提出了中心:“使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如‘渐’;造物主骗人的手段,也莫如‘渐’”。举一些非常贴近现实生活的例子来分析人生的发展变化是在不知不觉中进行的,并且化抽象为形象,将人生的发展变化用人们非常熟悉的几个生活现象来说明,让人感觉平易、朴实;作者也不惜用繁笔,意在突出“渐”的作用。整篇文章没有什么华丽的词藻,也没有什么骇人的大道理,有的只是像家常一样朴质无华的语言,如“歌剧中,舞台上的如花的少女,就是将来火炉旁边的老婆子,这句话,骤听使人不能相信,少女也不肯承认,实则现在的老婆子都是如花的少女‘渐渐’变成的”,等等。正是这样朴实的语言把人生在不知不觉中进行微妙的变化的大道理阐述得非常形象贴切,让读者看了心里明明白白,从而懂得作者的良苦用心:把握人生,珍惜时间。

过渡巧妙,衔接自然。如第二自然段的开始句“人之能堪受境遇的变衰,也全靠这‘渐’的助力”,一个“也”字将此段与第一自然段紧密地连在了一起,让读者一看,便知道此段是第一自然段的延续。再如文章倒数第二自然段的主要内容是:有的人没有把握好人生,不懂得去珍惜时间。而最后一段的开始句则是:“然人类中也有几个能胜任百年的或千古的寿命的人。”一正一反,衔接非常紧密。

课文简介:

他的散文大体可分为三类:

一类是探究人生和自然的奥秘(《渐》)

一类是描写儿童情趣的(《给我的孩子们》)

一类是写他本人的生活经历和社会的炎凉世态的(《车厢社会》)

《渐》写于1928年,收入《缘缘堂随笔》散文集中。《渐》由浅入深,通过对人的生命历程中渐变规律的描述和分析,唤醒人们的时间意识,激励人们要把握好时间,把握好生命,做一个由“大人格”、“大人生”的人。

快速阅读课文,找到每段的关键句并思考以下问题:

1.你认为“渐”是什么意思?

2.作者是从哪三个大方面来说明“渐”这一现象的?并将课文划分层次。

3.作者在第六段中说到“我觉得百年的寿命,定得太长。”你认为作者的意思是什么?结合第六段谈谈你的看法。

4.你认为作者写这篇文章的目的是什么?

(1)使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如“渐”;造物主骗人的手段,也莫如“渐”。

(2)人之能堪受境遇的衰变,也全靠这“渐”的助力。大自然也遵循这个原则。

(3)“渐”的作用,就是用每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹,使人误认其为恒古不变。

(4)“渐”的本质是“时间”。

(5)人类中能胜任百年的或千古的寿命的人,是“大人格”“大人生”的人。

(1)人生在“变”,这种“变”是渐进的,让人不知不觉的。

(2)世间万物时刻在变化而又让人毫无察觉。

(3)时间一直在流逝着,可我们还以为它永远不变。

作者的意思是,把寿命定得太长,人们往往就会被“渐”所迷,以为时间不变,就不去珍惜时间、把握时间;如果把寿命定得短的话,人们就会知道时间稍纵即逝,知道生之有限,就会好好地利用拥有的一分一秒的时间。这样就可少些争斗,多些谦让、和平。

唤醒人们的时间意识,激励人们要把握好时间,把握好生命,做一个有“大人格”、“大人生”的人。

下面我们理清文章结构

“使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如‘渐’;造物主骗人的手段,也莫如‘渐’。”

岁月催人老

人生境遇的变衰

阴阳潜移,春秋代序,物类衰荣生杀

渐

——用每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹

人

误认 恒久不变

似乎 这“我”永远不变

悟:

珍惜时间,把握人生每一瞬间

2、“渐”的含义?

“渐”的现象——“渐”的作用——“渐”的本质——写作意图

1、文章写作思路

“渐”是一个关于时间推移、事物变化的程度的修饰词,意谓”渐渐“。它是一种关于事物累积、时间极微极缓流逝的形态;它没有具体行迹,难以捉摸把握。

4.第三段末写到了水仙花,作者为什么说“真是痴态”?为什么说“倘若水仙花果真当面开放给我们看,便是大自然的原则的破坏”?

水仙花的开放是“渐渐”的,是肉眼观察不出来的.

“渐”就是自然界的常态,是大自然的法则。

3.为了说明“渐”对于人生的作用,作者将它和什么作对比?两者有何可比性?

风琴的键板上音阶的排列。

6.人们常常受“渐”蒙骗的原因?

5.“渐”的作用在文中表现在哪里?

(1)使人生圆滑进行;(2)是造物主骗人的手段;(3)使人堪受境遇的变衰;(4) 用每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹,使人误以为恒古不变。

(第四点是本质作用)

由于受“渐”的影响,人们无从把握一直在慢慢流逝的时间,不明白自己的人生历程中所处的位置,因而难以成为明达之人。

8.作者写作意图?

9.文章写法特点表现在哪?

文章由浅入深,通过对人的生命历程渐变规律的描述和分析,唤醒人们的时间意识,激励人们把握好时间,把握好人生,做一个有“大人格”“大人生”的人。

作者善于运用许多生活中的具体例子,由浅入深,从身边的事例、日常的见闻、零星的思想和感兴谈起,由具体而抽象地揭示“渐”的本质,领悟人生道理,认识时空变化的真意义。

7.作者为什么赞同“一刹那便是永劫”的说法?请结合文章内容谈谈你的看法。

1、“使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如‘渐’;造物主骗人的手段,也莫如渐’。”中“圆滑”和“微妙”的含义分别是什么?

(1)“圆滑”是比喻说法,意在突出人生由于岁月的“渐”的冲刷而变得就像卵石一样,被慢变的时间刷掉了棱角,冲刷了个性。作者用“圆滑”一词概括了人生的整体变化特点。

其准确含义是:

A、各方面都应付周到 B、流畅而不突兀

C、为人处事不讲原则 D、善于敷衍讨好

(2)“微妙”使用贴切,准确地概括了“渐”无声无息,令人毫不知觉的特征,对全文起到领起作用。

2、按合理的顺序把“悲伤”“惊讶”“感慨”三个词填进给出的语段的括号中。想想为什么要这样排序。

即如朝为青年而夕暮忽为老人,人一定要( )、( )、( ),或痛感人生的无常,而不乐为人了。故可知人生是由“渐”维持的。

3、文章中有两处地方作者不厌其烦地用年、月、日、分、秒等来修饰或陈述“渐”,试分析这种写法(特点和好处)。

作者这里用了繁笔手法,不厌其烦地突出时间对变化的影响特点,意在揭示季节或时间是不知不觉地微妙地变化的,突出“渐”的特点和作用。

4、“‘渐’的本质是‘时间’。时间我觉得比空间更为不可思议。”其中“不可思议”的原因该如何理解?

是因为时间比空间的流失是更为神妙,更全然无从谈起,更捉摸不定,又不可挽回。(意对即可)

强调渐变对人的影响,认为缺少谦让、和平与多凶险残惨的争斗的原因是由于人们的寿命意识“定得太长”。

5.如何理解:“我觉得百年的寿命,定得太长。像现在的世界上的人,倘定他们搭船乘车的期间的寿命,也许在人类社会上可减少许多凶险残惨的争斗,而与火车中一样谦让,和平,也未可知。”

6.朗诵最后一段

理解“大人生”“大人格”

感悟“瞬间”与“永恒”的关系

“大人生”“大人格”

他们能不为“渐”所迷

收缩无限的时间并空间于方寸的心中

——懂得人生短暂,不为名利欲望耗费有限的光阴。

——心胸广阔,超然豁达,追求人生真谛,追求友爱和谐,追求心灵自由。

“瞬间”与“永恒”的关系

瞬间:

“蜗牛角” “石火光”

“一粒沙” “一朵花”

“手掌里” “一刹那”

永恒:

“世界” “天国” “无限” “永劫”

把握住生命的每一瞬间,品味人生,学会欣赏,化瞬间为永恒。

悟:

人散后,一钩新月天如水

《人散后,一钩新月天如水》 体现出中国文化中那种虚静的时空观,一壶茶与已散去了的友朋,圈起的芦帘和屋外的月色,有着“对时间的某种顿时的神秘领悟,即所谓 ‘永恒的瞬刻’或‘瞬刻即可永恒’这一直觉感受”。

丰子恺的《渐》通过对人的生命历程中渐变规律的描述和分析,揭示时间的隐秘性和欺骗性,告诫世人要用大时间观去面对世界,学会宏观地把握人生,以明达、宽容之心待人接物,呼吁时代的谦让与和平。

文章主旨内容和写作意图

从日常生活经验中感悟智慧,也用日常生活的例子来印证与表达智慧。

他的散文就像他的画一样,都是些日常生活的琐细景象,却平易、平实、平淡而有味。

精妙之处:

阿尔卑斯山谷有一条大汽车路,路上插着一个标语牌劝告游人说:“慢慢走,欣赏啊!”

你是否知道生活,就看你对于许多事物能否欣赏。

情趣愈丰富,生活也愈美满

假如一个中等水平的读者读一本一般性的书,每分钟能读300字,十五分钟就能读4,500字。一周七天读31,500字,一个月是126,000字,一年的阅读量可以达到1,512,000字。而书籍的篇幅从60,000字到100,000字不等,平均起来大约75,000字。

每天读15分钟,一年就可以读二十本书。

每天读15分钟

威廉·奥斯罗爵士是当代最伟大的内科医生之一。

他把每天睡觉前十五分钟用来读书。他一旦规定这么做,在整个一生中就再不破例。有证据说明,在一段时间之后,他如果不读上十五分钟书就简直无法入睡。

从童年起,他(二战时的一个士兵)就养成了在衣袋中装本小书的习惯,每逢空闲时就拿出来阅读。他发现在等待的时候,有本书特别有用,使人心情轻松。我们大家每天都要等吃饭,等坐车,等看病,等理发,等电话,等约会,等待演出开始,或是等待别的什么事情发生。在这些时间里,他找到了每天阅读用的十五分钟,甚至不止十五分钟,从而获得了一年的二十本书,一生中的一千本书。