第一章第一节 反应热 第2课时 教案 高中化学人教版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第一章第一节 反应热 第2课时 教案 高中化学人教版(2019)选择性必修1 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 51.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-06-10 12:16:17 | ||

图片预览

文档简介

第一节 反应热

第2课时 中和反应热的测定

教材分析

本节内容介绍的是热化学的一些初步知识,以启发学生从能量角度考虑化学反应问题,有利于学生较全面地认识化学反应。再联系化学反应的过程,即反应物分子的旧化学键的断裂所需要的能量和生成物分子新化学键的形成所放出的能量,定量讨论化学反应的能量变化,说明宏观的反应热和微观的化学键断裂和形成所吸收和放出的总能量之间的关系。

学情分析

通过化学必修2的学习,学生已经知道物质发生化学反应产生新物质的同时,伴随着能量变化,但系统地研究反应热的问题,这还是第一次。像焓变、热化学方程式等热化学概念和理论,学生学起来觉得抽象。为了适应学生的认知水平,在教学中要注意把握分寸,力求简明、通俗,回避对热化学理论深入的讨论和严格的数学推导。

教学目标

【知识与技能】

(1)测定酸、碱中和反应的反应热。

(2)加深理解中和反应是放热反应。

【过程与方法】

通过分组实验、测量数据以及对数据的分析处理,体验实验探究的方法。

【情感态度与价值观】

(1)培养学生设计实验的能力。

(2)提高学生的分析问题的能力。

(3)培养学生严谨求实的科学作风。

教学重难点

反应热的测定原理和方法。

教学方法

启发、引导、讨论、实验探究。

课前准备

实验用品:量热仪、量筒(50 mL)两个、0.50 mol·L-1 盐酸、0.55 mol·L-1 NaOH溶液。

教学过程

一、导入新课

【引言】大家都知道,反应热是可以通过实验测量出来的,本节课我们就来亲自测一下强酸与强碱中和反应的反应热。

二、讲授新课

教学环节一 明确实验目的

【板书】中和反应反应热的测定

1.实验目的:测定强酸与强碱反应的反应热,体验化学反应的热效应。

(设计意图:开篇就明确实验目的,让学生做到有的放矢。)

教学环节二:理解酸、碱中和反应反应热测定的实验原理

【设问】我们测定酸、碱中和反应反应热的原理是什么?

【板书】2.实验原理

【思考交流】本节课,我们取定量的盐酸和氢氧化钠溶液发生中和反应,哪些数据可以帮助我们测出它们的反应热呢?请大家讨论回答。

【教师板书】Q= mc t ①

Q:中和反应放出的热量。

m:反应混合液的质量。

c:反应混合液的比热容。

t:反应前后溶液温度的差值。

【追问】我们如何得到上述数据呢?

【学生】m为所用酸、碱的质量和,测出参加反应的酸、碱质量相加即可;c需要查阅资料;△t可用温度计测出反应前后的温度相减得到。

【思考】酸、碱反应时,我们用的是它的稀溶液,它们的质量应怎样得到?是否可用天平称量呢?

【学生】用量筒量出它们的体积,再乘以它们的密度即可。

【小结】如此说来,上述计算Q的式子可表示为

【板书】Q=(V酸ρ酸+V碱ρ碱) ·c· (t2-t1) ②

【讲解】本实验中,我们所用一元酸、一元碱的体积均为50 mL,它们的浓度分别为0.50 mol·L-1和0.55 mol·L-1。由于是稀溶液,且为了计算简便,我们近似地认为,所用酸、碱溶液的密度均为1 g·cm-3,且中和后所得溶液的比热容为4.18 J·(g·°C)-1。

【板书】V酸=V碱=50 mL

c酸=0.50 mol·L-1 c碱=0.55 mol·L-1

ρ酸=ρ碱=l g·cm-3 c=4.18 J·(g·°C)-1

【教师】请大家把以上数据代入②式,得出Q的表示式。其中热量的单位用kJ。

【板书】Q=0. 418(t2-t1) kJ ③

【追问】③式表示的是不是该反应的反应热?为什么?

【讲解】③式不是该反应的反应热,因为反应热是有正负的,中和反应放热,故其△H符号为“-”。

50 mL 0.50 mol·L-1的盐酸与50 mL 0.55 mol·L-1氢氧化钠溶液反应后生成的水只有0.025 mol,故③式表示的也不是中和热。

【设问】该中和反应反应热应怎样表示呢?请大家表示出来。

【板书】△H= kJ·mol-1

(设计意图:通过启发、讨论,最终推导出中和反应反应热的计算表达式,进一步深切领会反应热的概念,以及对反应热的测定有了感性认识。)

教学环节三 明确实验步骤

【过渡】下面,我们便根据以上原理,利用实验台上已有的仪器和药品设计出测定酸、碱中和反应反应热的实验步骤。

【板书】3.实验步骤

【教师】请大家四人一组,设计出一个完整的实验步骤来。

(学生设计,教师巡视,并找出具有代表性的设计投影展示)

【投影】

(1)反应物温度的测量。

①用量筒量取50 mL 0.50 mol/L盐酸,打开杯盖,倒入量热计的内筒中,盖上杯盖,插入温度计,测量并记录盐酸的温度(数据填入下表)。用水把温度计上的酸冲洗干净,擦干备用。

②用另一个量简量取50 mL 0.55 mol/L NaOH溶液,用温度计测量并记录NaOH溶液的温度(数据填入下表)。

(2)反应后体系温度的测量。

打开杯盖,将量筒中的NaOH溶液迅速倒入量热计的内简中,立即盖上杯盖,插入温度计,用搅拌器匀速搅拌。密切关注温度变化,将最高温度记为反应后体系的温度(左)。

(3)重复上述步骤(1)至步骤(2)两次。

【数据处理】

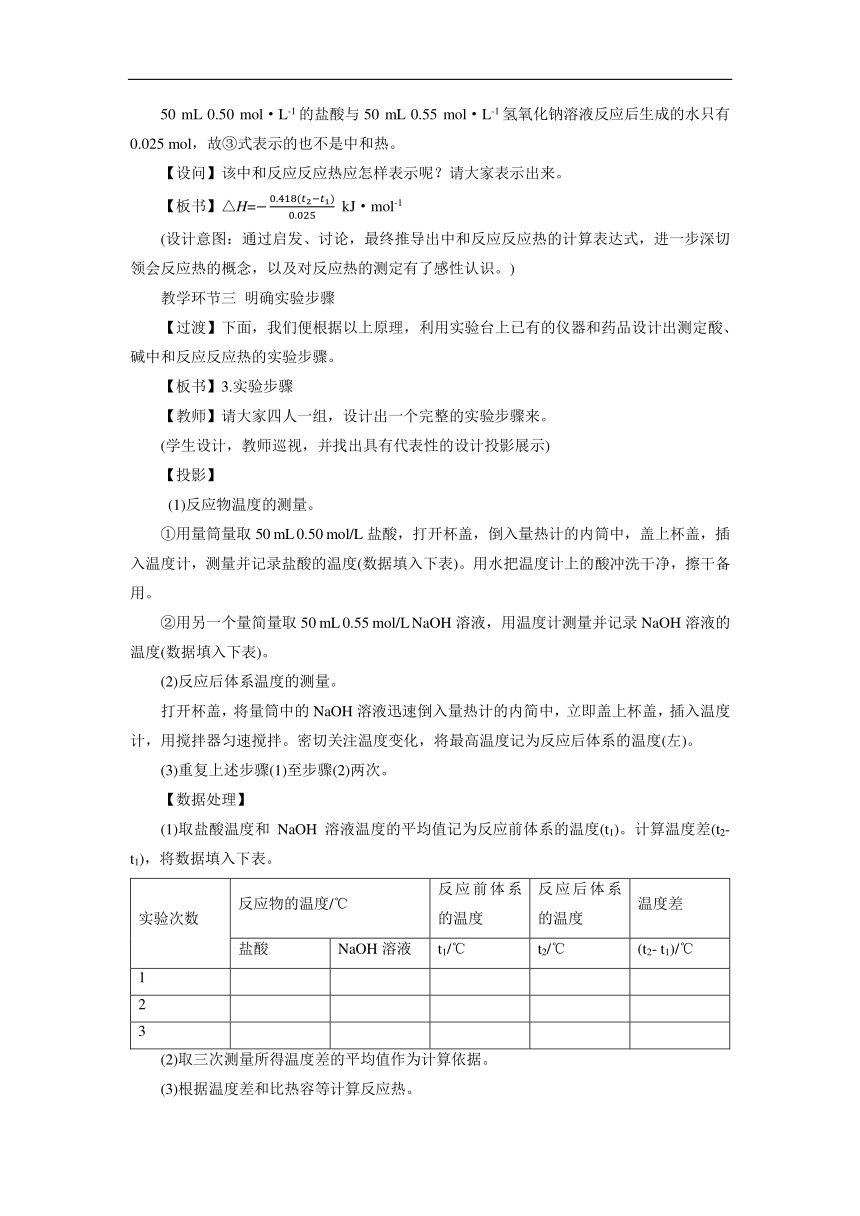

(1)取盐酸温度和NaOH溶液温度的平均值记为反应前体系的温度(t1)。计算温度差(t2- t1),将数据填入下表。

实验次数 反应物的温度/℃ 反应前体系的温度 反应后体系的温度 温度差

盐酸 NaOH溶液 t1/℃ t2/℃ (t2- t1)/℃

1

2

3

(2)取三次测量所得温度差的平均值作为计算依据。

(3)根据温度差和比热容等计算反应热。

为了计算简便,可以近似地认为实验所用酸、碱稀溶液的密度、比热容与水的相同,并忽略量热计的比热容,则:

①50 mL 0.50 mol/L盐酸的质量m1=50g,50 mL 0.55 mol/L NaOH溶液的质量m2=50 g。

②反应后生成的溶液的比热容c=4.18 J/(g·℃),50 mL 0.50 mol/L盐酸与50 mL 0.55 mol/L NaOH溶液发生中和反应时放出的热量为:(m1+ m2)·c·(t2- t1)=_____________。

③生成1 mol H2O时放出的热量为____________________。

(设计意图:学生进行设计时,容易忽略部分实验细节。对此,教师要予以讲明或投影出以下思考交流让学生回答。)

【思考交流】

1.隔热层的作用是什么?

2.温度计上的酸为何要用水冲洗干净?冲洗后的溶液能否倒入内筒?为什么?

3.酸、碱混合时,为何要把量简中的NaOH溶液一次倒入内筒而不能缓缓倒入?

4.实验中所用HCl和NaOH的物质的量比为何不是1:1而是NaOH过量?若用HCl过量行吗?

【答案】

1.隔热层为了达到保温、隔热、减少实验过程中热量损失的目的。

2.因为该温度计还要用来测碱液的温度,若不冲洗,温度计上的酸会和碱发生中和反应而使热量散失,故要冲洗干净。冲洗后的溶液不能倒入内筒,若倒入,会使总溶液的质量增加,而导致实验结果误差。

3.因为本实验的关键是测反应的反应热,若动作迟缓,将会使热量损失而使误差增大。

4.为了保证50 mL 0. 50 mol·L-1的盐酸完全被NaOH中和,采用50 mL 0.55 mol·L-1 NaOH溶液,使碱稍稍过量。若使HCl过量,亦可。

教学环节四 处理实验数据并进行误差分析

(学生实验完毕后,请学生根据实验数据计算各自所测得的中和反应的反应热,并与其他同学交流实验结果)

【议一议】你所测得的数据是否为57.3 kJ·mol-1,若不是,分析产生误差的原因。

【板书】4.误差分析

【学生分析后进行回答交流】

可能的原因如下:

1.量取溶液的体积有误差(测量结果是按50 mL的酸、碱进行计算,若实际量取时,多于50 mL或小于50 mL都会造成误差)。

2.温度计的读数有误。

3.实验过程中有液体洒在外面。

4.混合酸、碱溶液时,动作缓慢。

5.隔热工作不到位,致使实验过程中热量损失。

6.用温度计测量盐酸的温度后,温度计未用水清洗便立即去测NaOH溶液的温度,致使酸碱发生中和反应,热量损失。

【小结】以上产生误差的原因,也是大家提高中和反应反应热测定的准确性而需注意的问题。请大家根据已有知识,讨论下列问题:

【思考交流】1.本实验中若把50 mL 0. 50 mol·L-1的盐酸改为50 mL 0. 50 mol·L-1醋酸(弱酸)溶液,所测结果是否会有所变化?为什么?

2.若改用100 mL 0.50 mol·L-1的盐酸和100 mL 0.55 mol·L-1的NaOH溶液,所测反应热的数值是否约为本实验结果的二倍(假定各步操作没有失误)?

【学生讨论,并回答讨论结果】

答案:1.会有所变化。因为醋酸为弱电解质,其电离时要吸热,故将使测得结果偏小。

2.否。因所测反应热是强酸与强碱发生反应,生成1mol H2O时放出的热量,其数值与反应物的用量的多少无关,故所测结果应基本和本次实验结果相同(若所有操作都准确无误,且无热量损失,则二者结果相同)。

(设计意图:实验数据处理及误差分析历来都是学生的弱项,因此通过启发式问题的导入,同学们会很轻松地全面分析产生误差的原因。)

三、课堂练习

【练习】50 mL 0. 50 mol·L-1盐酸与50 mL 0.55 mol·L-1 NaOH溶液在图示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和反应的反应热。回答下列问题:

(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是___________。

(2)烧杯间填满碎纸条的作用是______________________。

(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的反应热数值_____ ( 填“偏大”“偏小”无影响”)。

(4)实验中改用60 mL 0.50 mol·L-1盐酸跟50 mL 0.55 mol·L-1 NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量______填“相等”“不相等”),所求中和反应的反应热_________(填“相等”“不相等”),简述理由:_______________________。

(5)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的反应热的数值会________________(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

解答:(1)环形玻璃搅拌棒

(2)减少实验过程中的热量损失

(3)偏小

(4)不相等相等因为中和反应的反应热是指强酸 、强碱发生中和反应生成1 mol H2O所放出的能量,与酸、碱的用量无关

(5)偏小

四、课堂小结

本节课我们重点理解中和热的测定原理及测量方法,并学会进行数据处理及误差分析。

板书设计

第2课时 中和反应反应热的测定

中和反应反应热的测定

1.实验目的:测定强酸与强碱反应的反应热,体验化学反应的热效应。

2.实验原理:Q= mc△t ①

Q:中和反应放出的热量。

m:反应混合液的质量。

c:反应混合液的比热容。

△t:反应前后溶液温度的差值。

Q=(V酸ρ酸+V碱ρ碱) ·c· (t2-t1)

V酸=V碱=50 mL

c酸=0.50 mol·L-1 c碱=0.55 mol·L-1

ρ酸=ρ碱=l g·cm-3 c=4.18 J·(g·°C)-1

Q=0. 418(t2-t1) kJ

△H= kJ·mol-1

3.实验步骤

4.误差分析

教学反思

本实验的实验操作并不复杂,难就难在学生对中和反应反应热测定原理的理解上,学生只有理解了“为什么要这样做”,才能对反应热的测量有较深的认识,同时在进行操作时才能做到胸有成竹。为此,把本节课的教学重点放在了引导学生理解测定中和反应反应热的原理和对实验过程及结论的分析上。并把一些在实际运用过程中易出现的错误,让学生分析、思考和讨论。这样做既可使学生对所学知识加以巩固并提高认识,又可提高学生分析问题和解决问题的能力。

由于边讲边实验,加上学生动手实验能力差,致使数据处理上显得不是太从容,有点仓促。

第2课时 中和反应热的测定

教材分析

本节内容介绍的是热化学的一些初步知识,以启发学生从能量角度考虑化学反应问题,有利于学生较全面地认识化学反应。再联系化学反应的过程,即反应物分子的旧化学键的断裂所需要的能量和生成物分子新化学键的形成所放出的能量,定量讨论化学反应的能量变化,说明宏观的反应热和微观的化学键断裂和形成所吸收和放出的总能量之间的关系。

学情分析

通过化学必修2的学习,学生已经知道物质发生化学反应产生新物质的同时,伴随着能量变化,但系统地研究反应热的问题,这还是第一次。像焓变、热化学方程式等热化学概念和理论,学生学起来觉得抽象。为了适应学生的认知水平,在教学中要注意把握分寸,力求简明、通俗,回避对热化学理论深入的讨论和严格的数学推导。

教学目标

【知识与技能】

(1)测定酸、碱中和反应的反应热。

(2)加深理解中和反应是放热反应。

【过程与方法】

通过分组实验、测量数据以及对数据的分析处理,体验实验探究的方法。

【情感态度与价值观】

(1)培养学生设计实验的能力。

(2)提高学生的分析问题的能力。

(3)培养学生严谨求实的科学作风。

教学重难点

反应热的测定原理和方法。

教学方法

启发、引导、讨论、实验探究。

课前准备

实验用品:量热仪、量筒(50 mL)两个、0.50 mol·L-1 盐酸、0.55 mol·L-1 NaOH溶液。

教学过程

一、导入新课

【引言】大家都知道,反应热是可以通过实验测量出来的,本节课我们就来亲自测一下强酸与强碱中和反应的反应热。

二、讲授新课

教学环节一 明确实验目的

【板书】中和反应反应热的测定

1.实验目的:测定强酸与强碱反应的反应热,体验化学反应的热效应。

(设计意图:开篇就明确实验目的,让学生做到有的放矢。)

教学环节二:理解酸、碱中和反应反应热测定的实验原理

【设问】我们测定酸、碱中和反应反应热的原理是什么?

【板书】2.实验原理

【思考交流】本节课,我们取定量的盐酸和氢氧化钠溶液发生中和反应,哪些数据可以帮助我们测出它们的反应热呢?请大家讨论回答。

【教师板书】Q= mc t ①

Q:中和反应放出的热量。

m:反应混合液的质量。

c:反应混合液的比热容。

t:反应前后溶液温度的差值。

【追问】我们如何得到上述数据呢?

【学生】m为所用酸、碱的质量和,测出参加反应的酸、碱质量相加即可;c需要查阅资料;△t可用温度计测出反应前后的温度相减得到。

【思考】酸、碱反应时,我们用的是它的稀溶液,它们的质量应怎样得到?是否可用天平称量呢?

【学生】用量筒量出它们的体积,再乘以它们的密度即可。

【小结】如此说来,上述计算Q的式子可表示为

【板书】Q=(V酸ρ酸+V碱ρ碱) ·c· (t2-t1) ②

【讲解】本实验中,我们所用一元酸、一元碱的体积均为50 mL,它们的浓度分别为0.50 mol·L-1和0.55 mol·L-1。由于是稀溶液,且为了计算简便,我们近似地认为,所用酸、碱溶液的密度均为1 g·cm-3,且中和后所得溶液的比热容为4.18 J·(g·°C)-1。

【板书】V酸=V碱=50 mL

c酸=0.50 mol·L-1 c碱=0.55 mol·L-1

ρ酸=ρ碱=l g·cm-3 c=4.18 J·(g·°C)-1

【教师】请大家把以上数据代入②式,得出Q的表示式。其中热量的单位用kJ。

【板书】Q=0. 418(t2-t1) kJ ③

【追问】③式表示的是不是该反应的反应热?为什么?

【讲解】③式不是该反应的反应热,因为反应热是有正负的,中和反应放热,故其△H符号为“-”。

50 mL 0.50 mol·L-1的盐酸与50 mL 0.55 mol·L-1氢氧化钠溶液反应后生成的水只有0.025 mol,故③式表示的也不是中和热。

【设问】该中和反应反应热应怎样表示呢?请大家表示出来。

【板书】△H= kJ·mol-1

(设计意图:通过启发、讨论,最终推导出中和反应反应热的计算表达式,进一步深切领会反应热的概念,以及对反应热的测定有了感性认识。)

教学环节三 明确实验步骤

【过渡】下面,我们便根据以上原理,利用实验台上已有的仪器和药品设计出测定酸、碱中和反应反应热的实验步骤。

【板书】3.实验步骤

【教师】请大家四人一组,设计出一个完整的实验步骤来。

(学生设计,教师巡视,并找出具有代表性的设计投影展示)

【投影】

(1)反应物温度的测量。

①用量筒量取50 mL 0.50 mol/L盐酸,打开杯盖,倒入量热计的内筒中,盖上杯盖,插入温度计,测量并记录盐酸的温度(数据填入下表)。用水把温度计上的酸冲洗干净,擦干备用。

②用另一个量简量取50 mL 0.55 mol/L NaOH溶液,用温度计测量并记录NaOH溶液的温度(数据填入下表)。

(2)反应后体系温度的测量。

打开杯盖,将量筒中的NaOH溶液迅速倒入量热计的内简中,立即盖上杯盖,插入温度计,用搅拌器匀速搅拌。密切关注温度变化,将最高温度记为反应后体系的温度(左)。

(3)重复上述步骤(1)至步骤(2)两次。

【数据处理】

(1)取盐酸温度和NaOH溶液温度的平均值记为反应前体系的温度(t1)。计算温度差(t2- t1),将数据填入下表。

实验次数 反应物的温度/℃ 反应前体系的温度 反应后体系的温度 温度差

盐酸 NaOH溶液 t1/℃ t2/℃ (t2- t1)/℃

1

2

3

(2)取三次测量所得温度差的平均值作为计算依据。

(3)根据温度差和比热容等计算反应热。

为了计算简便,可以近似地认为实验所用酸、碱稀溶液的密度、比热容与水的相同,并忽略量热计的比热容,则:

①50 mL 0.50 mol/L盐酸的质量m1=50g,50 mL 0.55 mol/L NaOH溶液的质量m2=50 g。

②反应后生成的溶液的比热容c=4.18 J/(g·℃),50 mL 0.50 mol/L盐酸与50 mL 0.55 mol/L NaOH溶液发生中和反应时放出的热量为:(m1+ m2)·c·(t2- t1)=_____________。

③生成1 mol H2O时放出的热量为____________________。

(设计意图:学生进行设计时,容易忽略部分实验细节。对此,教师要予以讲明或投影出以下思考交流让学生回答。)

【思考交流】

1.隔热层的作用是什么?

2.温度计上的酸为何要用水冲洗干净?冲洗后的溶液能否倒入内筒?为什么?

3.酸、碱混合时,为何要把量简中的NaOH溶液一次倒入内筒而不能缓缓倒入?

4.实验中所用HCl和NaOH的物质的量比为何不是1:1而是NaOH过量?若用HCl过量行吗?

【答案】

1.隔热层为了达到保温、隔热、减少实验过程中热量损失的目的。

2.因为该温度计还要用来测碱液的温度,若不冲洗,温度计上的酸会和碱发生中和反应而使热量散失,故要冲洗干净。冲洗后的溶液不能倒入内筒,若倒入,会使总溶液的质量增加,而导致实验结果误差。

3.因为本实验的关键是测反应的反应热,若动作迟缓,将会使热量损失而使误差增大。

4.为了保证50 mL 0. 50 mol·L-1的盐酸完全被NaOH中和,采用50 mL 0.55 mol·L-1 NaOH溶液,使碱稍稍过量。若使HCl过量,亦可。

教学环节四 处理实验数据并进行误差分析

(学生实验完毕后,请学生根据实验数据计算各自所测得的中和反应的反应热,并与其他同学交流实验结果)

【议一议】你所测得的数据是否为57.3 kJ·mol-1,若不是,分析产生误差的原因。

【板书】4.误差分析

【学生分析后进行回答交流】

可能的原因如下:

1.量取溶液的体积有误差(测量结果是按50 mL的酸、碱进行计算,若实际量取时,多于50 mL或小于50 mL都会造成误差)。

2.温度计的读数有误。

3.实验过程中有液体洒在外面。

4.混合酸、碱溶液时,动作缓慢。

5.隔热工作不到位,致使实验过程中热量损失。

6.用温度计测量盐酸的温度后,温度计未用水清洗便立即去测NaOH溶液的温度,致使酸碱发生中和反应,热量损失。

【小结】以上产生误差的原因,也是大家提高中和反应反应热测定的准确性而需注意的问题。请大家根据已有知识,讨论下列问题:

【思考交流】1.本实验中若把50 mL 0. 50 mol·L-1的盐酸改为50 mL 0. 50 mol·L-1醋酸(弱酸)溶液,所测结果是否会有所变化?为什么?

2.若改用100 mL 0.50 mol·L-1的盐酸和100 mL 0.55 mol·L-1的NaOH溶液,所测反应热的数值是否约为本实验结果的二倍(假定各步操作没有失误)?

【学生讨论,并回答讨论结果】

答案:1.会有所变化。因为醋酸为弱电解质,其电离时要吸热,故将使测得结果偏小。

2.否。因所测反应热是强酸与强碱发生反应,生成1mol H2O时放出的热量,其数值与反应物的用量的多少无关,故所测结果应基本和本次实验结果相同(若所有操作都准确无误,且无热量损失,则二者结果相同)。

(设计意图:实验数据处理及误差分析历来都是学生的弱项,因此通过启发式问题的导入,同学们会很轻松地全面分析产生误差的原因。)

三、课堂练习

【练习】50 mL 0. 50 mol·L-1盐酸与50 mL 0.55 mol·L-1 NaOH溶液在图示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和反应的反应热。回答下列问题:

(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是___________。

(2)烧杯间填满碎纸条的作用是______________________。

(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的反应热数值_____ ( 填“偏大”“偏小”无影响”)。

(4)实验中改用60 mL 0.50 mol·L-1盐酸跟50 mL 0.55 mol·L-1 NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量______填“相等”“不相等”),所求中和反应的反应热_________(填“相等”“不相等”),简述理由:_______________________。

(5)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的反应热的数值会________________(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

解答:(1)环形玻璃搅拌棒

(2)减少实验过程中的热量损失

(3)偏小

(4)不相等相等因为中和反应的反应热是指强酸 、强碱发生中和反应生成1 mol H2O所放出的能量,与酸、碱的用量无关

(5)偏小

四、课堂小结

本节课我们重点理解中和热的测定原理及测量方法,并学会进行数据处理及误差分析。

板书设计

第2课时 中和反应反应热的测定

中和反应反应热的测定

1.实验目的:测定强酸与强碱反应的反应热,体验化学反应的热效应。

2.实验原理:Q= mc△t ①

Q:中和反应放出的热量。

m:反应混合液的质量。

c:反应混合液的比热容。

△t:反应前后溶液温度的差值。

Q=(V酸ρ酸+V碱ρ碱) ·c· (t2-t1)

V酸=V碱=50 mL

c酸=0.50 mol·L-1 c碱=0.55 mol·L-1

ρ酸=ρ碱=l g·cm-3 c=4.18 J·(g·°C)-1

Q=0. 418(t2-t1) kJ

△H= kJ·mol-1

3.实验步骤

4.误差分析

教学反思

本实验的实验操作并不复杂,难就难在学生对中和反应反应热测定原理的理解上,学生只有理解了“为什么要这样做”,才能对反应热的测量有较深的认识,同时在进行操作时才能做到胸有成竹。为此,把本节课的教学重点放在了引导学生理解测定中和反应反应热的原理和对实验过程及结论的分析上。并把一些在实际运用过程中易出现的错误,让学生分析、思考和讨论。这样做既可使学生对所学知识加以巩固并提高认识,又可提高学生分析问题和解决问题的能力。

由于边讲边实验,加上学生动手实验能力差,致使数据处理上显得不是太从容,有点仓促。