粤教版语文必修三自制第9课《药》课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 粤教版语文必修三自制第9课《药》课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 758.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-13 17:55:23 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。《药》鲁迅作者介绍:

鲁迅(1881-1936),浙江绍兴人,原名周树人,伟大的

文学家、思想家、革

命家。中国无产阶级

文学的奠基人。中国

无产阶级文化思想的

先驱。代表作品:

短篇小说集

《呐喊》、《彷徨》

散文集

《朝花夕拾》

杂文集

《南腔北调集》等 《狂人日记》是

他首次用鲁迅笔名发

表的第一篇反封建的

白话小说,也是现代

文学史上第一篇白话

小说。

《呐喊》是他的

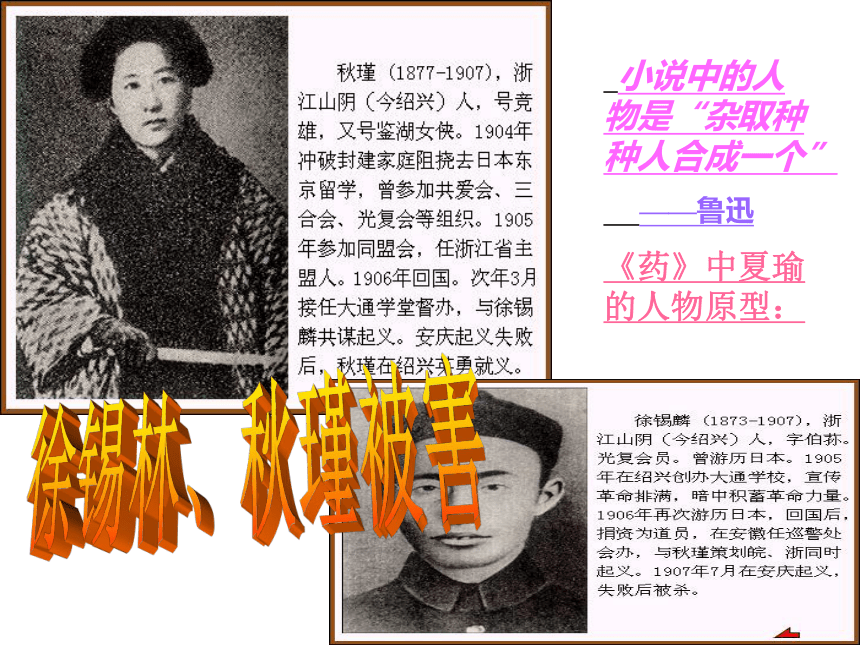

第一部小说集。徐锡林、秋瑾被害 小说中的人物是“杂取种种人合成一个”

——鲁迅

《药》中夏瑜的人物原型: 对酒

秋瑾

不惜千斤买宝刀,

貂裘换酒也堪豪。

一腔热血勤珍重,

死去犹能化碧涛。

鲁迅在日本留学寻求救国救民之路,鲁迅和秋瑾一样,

扶桑东度。

一首《对酒》道出了

那个时代留学生的心声。

辛亥革命 1911年(辛亥)年爆发的中国资产阶级民主革命。

中国同盟会,中国第一个统一的全国性的资产阶级革命政党于1905年8月在日本东京成立。 革命纲领:

“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”

发动 广州起义,黄花岗起义,武昌起义。

1911年12月29日,推翻封建帝制,中华民国在南京成立,孙中山任中华民国临时大总统。

孙中山袁世凯称帝 张勋复辟军阀割据药

1918年5月,孙中山宣布辞职,辛亥革命宣告失败。

《药》作于1919年四月,反映了辛亥革命失败后

中国社会各阶级的生存状态回顾小说的有关知识 小说:

1. 是文学的一大类别。以对人物、情节和环境的具体描绘去反映社会生活为基本特征。它不受时间、空间和真人真事的限制,可以借助于虚构和想象,兼用人物的语言和叙述人的语言,运用叙述和描写等各种表现手法,多方面地、深入细致地刻画各种各样的人物性格,表现错综复杂的矛盾冲突,充分展示社会生活。 C2回顾小说的有关知识 2.在中国文学史上,小说出现较晚。古代神话、传说是其雏形和源头。其后始有六朝志怪小说、唐人传奇、宋人话本、明清章回小说等。在近代和现代文学中,小说极为发达、丰富。

3.1918年5月,鲁迅先生发表了我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,猛烈抨击吃人的旧礼教和封建制度,奠定了新文学运动的基石。 C3回顾小说的有关知识 小说的分类:

根据作品篇幅长短、容量大小、情节繁简、人物多寡,可分长篇小说、中篇小说(一般在十五万字左右)、短篇小说等(另外还有微型小说,又叫小小说、一分钟小说等)。 C4回顾小说的有关知识 短篇小说:

篇幅和容量比较短小,人物集中,情节单纯,结构紧凑。往往选取生活中富有典型性的某一侧面或片段加以集中描绘,以揭示其社会意义。使读者借一斑而窥全貌,以一目尽传精神。是作家迅速反映生活中某种矛盾斗争时比较普遍采用的文学样式之一。 C5回顾小说的有关知识 小说具有三要素:

人物、情节、环境。阅读小说要了解人物性格,而人物性格是在情节展开的整个过程中展现的,是在特定的环境中展现的,因此,我们应该在情节展开的整个过程中、在特定的环境中了解人物性格,从而了解作品的思想意义。(摘自S版八年级第一册) C6小说阅读 阅读小说:

1.探究作品中人物形象的社会意义,是正确理解作品思想内容的重要途径。大致可从以下几方面入手。首先,可以从小说情节的发展、人物形象的变化中去探究。其次,可以从小说人物活动的环境去探究。因为人物总是生存于一定的自然环境和社会环境中,受着环境的影响或支配。第三,可以从小说中人与人之间的关系去探究。作品中的人物不是孤立的,他总要跟别的人发生各种各样的关系。(摘自S版八年级第二册) C7小说阅读 2.细节描写是小说塑造人物形象的重要手段。阅读小说应该注意细节描写,领会细节描写对塑造人物形象的作用,进而正确把握人物的性格特点。(摘自S版九年级第一册)

3.小说是通过情节来塑造人物形象,表现主题的。情节是叙事性文艺作品中人物生活和矛盾冲突的演变过程。阅读小说要分析情节,理解情节对塑造人物的作用。(摘自S版九年级第二册) C8秋瑾就义 秋瑾,字璿(xuán璇)卿,号竞雄,别署鉴湖女侠,浙江绍兴人,清末杰出的女革命家。1905年在日本参加反清革命团体光复会,七月又加入了同盟会。1906年在上海办《中国女报》,鼓吹革命。1907年7月与徐锡麟一道分别在安徽和浙江起义,失败后被捕,7月15日在绍兴古轩亭口英勇就义。

鲁迅和秋瑾同是光复会人。对秋瑾很崇敬。C9文章结构列表C10华家(明线)夏家(暗线) 开端发展高潮结局刑场茶馆茶馆坟场华老栓买“药” (一个秋天的后半夜)小栓吃“药”(当天早上)茶客谈“药”(当天上午)华大妈上坟(第二年清明)夏瑜就义(明暗连接)夏瑜血被吃(交织)茶客谈夏瑜(交织)夏四奶奶上坟(融合)双线连接、交织的事物:“人血馒头”。地点主题(1) 明线: 揭示了普通

民众长期受封建阶级压

迫形成的思想愚昧、麻

木、落后的现实。主题(2): 暗线:揭露了封建统

治阶级残酷镇压革命的罪

行,热情歌颂了革命者的

英勇牺牲主题(3): 探讨华家和夏家的命运

指出资产阶级民主革命者脱

离群众的弱点,启发人们:

只有发动广大群众才能取得

革命胜利。

华家和夏家隐喻华夏民族

《药》为辛亥革命失败后的中

华民族指出了正确的斗争道路。

明先和暗线以“药”联结人物分析列表 (一) 华老栓C11性格特点 勤劳善良 俭朴 愚昧 无知 麻木 文中依据(概括) 作者态度 总评价 兢兢业业的开茶馆 盼望治好儿子的病;不愿去看杀人;不敢取“人血馒头” 省吃俭用为儿子治病 把治好儿子病的希望寄托在毫无疗效的“人血馒头”上 在残忍、贪婪的刽子手面前“恭恭敬敬,笑嘻嘻的听” 只顾低头过日子,毫不关心周围发生的事 既同情 又批评 一个没有觉悟的劳动群众 人物分析列表 (二)夏瑜 C12革命性 在他身上表现了一个资产阶级民主革命者的英勇无畏、大义凛然的英雄气概 悲剧性 总评价 宣传革命道理 他是一个没落人家的子弟,家境十分贫寒,对革命有执着的信念。但书生气十足,对顽固的敌人认识不清。 人们感到气愤 劝“牢头”造反 挨牢头毒打 他说阿义可怜 被封建王朝杀害 为救国救民进行反清革命 为革命英勇献身 为人民洒下的热血 挨牢头毒打 人们幸灾乐祸 人们说他“疯了” 人们当着热闹看 被族人出卖 连母亲也不理解,甚至感到“羞愧” 竟成治病的“药” 题目“药”的含义 “药”是用来治病的,病症不同,药方自然不同。

志士以血去医治社会的苦难;市民却以他的鲜血去医治嗣子的痼疾;作为革命启蒙思想家的鲁迅,则用这个可悲的故事去医治人们麻木不仁的精神状态了。显然,要医治人体的疾病,革命者的鲜血决不是良药。要医治中国社会,脱离群众的资产阶级革命,也不是良药。那么,到底什么是疗治中国社会的真正良药呢?这正是作者要人们去注意,去探求的。

C13题目“药”的含义 小说的题目“药”有揭示主题的作用:作者以“华”、“夏”作为小说中两家人家的姓氏,其隐喻性是可想而知的。

“药”这个题目,也是作为悬念出现在文中的。一个个同药有关的问题迭出,正是小说引人入胜、发人深省之处。 C14小说主题归纳提示 小说写于1919年4月,鲁迅先生从当时的革命历史教训中认识到脱离群众的革命是难免要失败的,要想革命,要想民族振兴,首要任务是要疗治中国群众两千年来被麻木的灵魂。“作家根据亲身经历和感受写出了一个真理:革命思想如果不掌握群众,那么,先驱者的血,只能做‘人血馒头’的材料,甚至连医治痨病的效果也没有。”(唐弢)

辛亥革命——我国资产阶级领导革命的最辉煌的一页,鲁迅先生对此所作的艺术批判,宣布了资产阶级领导革命的时代一去不返,反映了作者以先驱者的姿态参与我们民族开拓新时代的伟大工程。 C15人物形象分析

环境描写一、华老栓形象分析(劳动群众) 请找出第一部分中关于老栓语言、动作、语言、神态等方面的细节,并分析体现出的人物性格。

示例:“华大妈在枕头底下掏了半天,掏出一包洋钱,交给老栓,老栓接了,抖抖的装入衣袋,又在外面按了两下;便点上灯笼,吹熄灯盏,走向里屋子去了……”

——实际写华家钱少而珍贵,那些钱可都是他们的辛苦劳动所得,得来不易,所以藏得非常隐蔽。示例:老栓慌忙摸出洋钱,抖抖的想交给他……

写华老栓万分在意钱、珍惜钱,精心装好、藏好,万千小心,怕丢了;一旦丢了,那么,人血馒头就买不来,小栓的病就没有治了。所以,华老栓珍惜钱,实际上,也是珍惜儿子的命。华老栓是个怎样的形象?

愚昧、落后、勤劳、善良

鲁迅对他的态度如何?

怒其不争,哀其不幸。

为何写这个人物?

表现主题——群众的愚昧第一部分中的描写

13节:那人便焦急起来,嚷道:“怕什么?怎的不拿!”……黑的人便抢过灯笼,一把扯下纸罩,裹了馒头,塞与老栓;一手抓过洋钱,捏一捏,转身去了……

——凶残、贪婪、暴虐、粗野,写出了刽子手的特点二、康大叔形象第三部分中对康大叔的描写

5节:“突然闯进了一个满脸横肉的人,披了一件玄色布衫,散着纽扣,用很宽的玄色腰带,胡乱捆在腰间。刚进门,便对老栓嚷道……”

——写出了康大叔的蛮横、粗野、无礼。

语言——盛气凌人、表功康大叔的身份、地位?

刽子手

作者对康大叔的态度?

憎恶三、夏瑜形象分析

侧面表现

身份?

资产阶级民主主义革命者

作者态度?

悲哀,革命脱离群众第四部分“花环”如何理解?有何积极意义?

曲笔——鼓励、激励,是一种希望环境描写第一部分(第1节)

“秋天的后半夜,月亮下去了,太阳还没有出,只剩下一片乌蓝的天;除了夜游的东西,什么都睡着。”

——烘托气氛:沉寂、肃杀。暗示当时的社会就是暗无天日的。社会正处于最黑暗的时期,社会中的大多数群众都处于一种麻木、蒙昧的状态。第一部分(第5节)

“……街上黑沉沉的一无所有,只有一条灰白的路,看得分明。灯光照着他的两脚,一前一后的走。有时也遇到几只狗,可是一只也没有叫……路也愈走愈分明,天也愈走愈亮了。”

——因为药能够给他儿子的生命注入生机和活力,当然也就给华老栓的生命注入了活力。烘托人物心情:满怀希望、爽快。第一部分(第14节)

“太阳也出来了;在他面前,呈现出一条大道,直到他家中,后面也照见了丁字街头破匾上“古□亭口”这四个黯淡的金字。”

——“古□亭口”暗示着这是秋瑾被杀的地方。烘托人物心情——高兴;揭示革命者的悲哀。第四部分(第1节)

西关外靠着城根的地面,本是一块官地,中间歪歪斜斜一条细路,是贪走便道的人,用鞋底造成的,但却成了自然的界限。路的左边,都埋着死刑和瘐毙的人,右边是穷人的丛冢。两边已埋到层层叠叠,宛然阔人家里祝寿时候的馒头。

——反映统治者的残酷镇压。“界限”,都是穷苦百姓,不应有界限,人为制造界限——人们的愚昧。第四部分第10节

“乌鸦”怎么理解?

烘托人物心情:期待、急迫、悲痛。突出悲凉、阴冷的基调。总结

夏瑜之死死于群众的愚昧

小栓之死死于群众的迷信

——封建社会制度

鲁迅(1881-1936),浙江绍兴人,原名周树人,伟大的

文学家、思想家、革

命家。中国无产阶级

文学的奠基人。中国

无产阶级文化思想的

先驱。代表作品:

短篇小说集

《呐喊》、《彷徨》

散文集

《朝花夕拾》

杂文集

《南腔北调集》等 《狂人日记》是

他首次用鲁迅笔名发

表的第一篇反封建的

白话小说,也是现代

文学史上第一篇白话

小说。

《呐喊》是他的

第一部小说集。徐锡林、秋瑾被害 小说中的人物是“杂取种种人合成一个”

——鲁迅

《药》中夏瑜的人物原型: 对酒

秋瑾

不惜千斤买宝刀,

貂裘换酒也堪豪。

一腔热血勤珍重,

死去犹能化碧涛。

鲁迅在日本留学寻求救国救民之路,鲁迅和秋瑾一样,

扶桑东度。

一首《对酒》道出了

那个时代留学生的心声。

辛亥革命 1911年(辛亥)年爆发的中国资产阶级民主革命。

中国同盟会,中国第一个统一的全国性的资产阶级革命政党于1905年8月在日本东京成立。 革命纲领:

“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”

发动 广州起义,黄花岗起义,武昌起义。

1911年12月29日,推翻封建帝制,中华民国在南京成立,孙中山任中华民国临时大总统。

孙中山袁世凯称帝 张勋复辟军阀割据药

1918年5月,孙中山宣布辞职,辛亥革命宣告失败。

《药》作于1919年四月,反映了辛亥革命失败后

中国社会各阶级的生存状态回顾小说的有关知识 小说:

1. 是文学的一大类别。以对人物、情节和环境的具体描绘去反映社会生活为基本特征。它不受时间、空间和真人真事的限制,可以借助于虚构和想象,兼用人物的语言和叙述人的语言,运用叙述和描写等各种表现手法,多方面地、深入细致地刻画各种各样的人物性格,表现错综复杂的矛盾冲突,充分展示社会生活。 C2回顾小说的有关知识 2.在中国文学史上,小说出现较晚。古代神话、传说是其雏形和源头。其后始有六朝志怪小说、唐人传奇、宋人话本、明清章回小说等。在近代和现代文学中,小说极为发达、丰富。

3.1918年5月,鲁迅先生发表了我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,猛烈抨击吃人的旧礼教和封建制度,奠定了新文学运动的基石。 C3回顾小说的有关知识 小说的分类:

根据作品篇幅长短、容量大小、情节繁简、人物多寡,可分长篇小说、中篇小说(一般在十五万字左右)、短篇小说等(另外还有微型小说,又叫小小说、一分钟小说等)。 C4回顾小说的有关知识 短篇小说:

篇幅和容量比较短小,人物集中,情节单纯,结构紧凑。往往选取生活中富有典型性的某一侧面或片段加以集中描绘,以揭示其社会意义。使读者借一斑而窥全貌,以一目尽传精神。是作家迅速反映生活中某种矛盾斗争时比较普遍采用的文学样式之一。 C5回顾小说的有关知识 小说具有三要素:

人物、情节、环境。阅读小说要了解人物性格,而人物性格是在情节展开的整个过程中展现的,是在特定的环境中展现的,因此,我们应该在情节展开的整个过程中、在特定的环境中了解人物性格,从而了解作品的思想意义。(摘自S版八年级第一册) C6小说阅读 阅读小说:

1.探究作品中人物形象的社会意义,是正确理解作品思想内容的重要途径。大致可从以下几方面入手。首先,可以从小说情节的发展、人物形象的变化中去探究。其次,可以从小说人物活动的环境去探究。因为人物总是生存于一定的自然环境和社会环境中,受着环境的影响或支配。第三,可以从小说中人与人之间的关系去探究。作品中的人物不是孤立的,他总要跟别的人发生各种各样的关系。(摘自S版八年级第二册) C7小说阅读 2.细节描写是小说塑造人物形象的重要手段。阅读小说应该注意细节描写,领会细节描写对塑造人物形象的作用,进而正确把握人物的性格特点。(摘自S版九年级第一册)

3.小说是通过情节来塑造人物形象,表现主题的。情节是叙事性文艺作品中人物生活和矛盾冲突的演变过程。阅读小说要分析情节,理解情节对塑造人物的作用。(摘自S版九年级第二册) C8秋瑾就义 秋瑾,字璿(xuán璇)卿,号竞雄,别署鉴湖女侠,浙江绍兴人,清末杰出的女革命家。1905年在日本参加反清革命团体光复会,七月又加入了同盟会。1906年在上海办《中国女报》,鼓吹革命。1907年7月与徐锡麟一道分别在安徽和浙江起义,失败后被捕,7月15日在绍兴古轩亭口英勇就义。

鲁迅和秋瑾同是光复会人。对秋瑾很崇敬。C9文章结构列表C10华家(明线)夏家(暗线) 开端发展高潮结局刑场茶馆茶馆坟场华老栓买“药” (一个秋天的后半夜)小栓吃“药”(当天早上)茶客谈“药”(当天上午)华大妈上坟(第二年清明)夏瑜就义(明暗连接)夏瑜血被吃(交织)茶客谈夏瑜(交织)夏四奶奶上坟(融合)双线连接、交织的事物:“人血馒头”。地点主题(1) 明线: 揭示了普通

民众长期受封建阶级压

迫形成的思想愚昧、麻

木、落后的现实。主题(2): 暗线:揭露了封建统

治阶级残酷镇压革命的罪

行,热情歌颂了革命者的

英勇牺牲主题(3): 探讨华家和夏家的命运

指出资产阶级民主革命者脱

离群众的弱点,启发人们:

只有发动广大群众才能取得

革命胜利。

华家和夏家隐喻华夏民族

《药》为辛亥革命失败后的中

华民族指出了正确的斗争道路。

明先和暗线以“药”联结人物分析列表 (一) 华老栓C11性格特点 勤劳善良 俭朴 愚昧 无知 麻木 文中依据(概括) 作者态度 总评价 兢兢业业的开茶馆 盼望治好儿子的病;不愿去看杀人;不敢取“人血馒头” 省吃俭用为儿子治病 把治好儿子病的希望寄托在毫无疗效的“人血馒头”上 在残忍、贪婪的刽子手面前“恭恭敬敬,笑嘻嘻的听” 只顾低头过日子,毫不关心周围发生的事 既同情 又批评 一个没有觉悟的劳动群众 人物分析列表 (二)夏瑜 C12革命性 在他身上表现了一个资产阶级民主革命者的英勇无畏、大义凛然的英雄气概 悲剧性 总评价 宣传革命道理 他是一个没落人家的子弟,家境十分贫寒,对革命有执着的信念。但书生气十足,对顽固的敌人认识不清。 人们感到气愤 劝“牢头”造反 挨牢头毒打 他说阿义可怜 被封建王朝杀害 为救国救民进行反清革命 为革命英勇献身 为人民洒下的热血 挨牢头毒打 人们幸灾乐祸 人们说他“疯了” 人们当着热闹看 被族人出卖 连母亲也不理解,甚至感到“羞愧” 竟成治病的“药” 题目“药”的含义 “药”是用来治病的,病症不同,药方自然不同。

志士以血去医治社会的苦难;市民却以他的鲜血去医治嗣子的痼疾;作为革命启蒙思想家的鲁迅,则用这个可悲的故事去医治人们麻木不仁的精神状态了。显然,要医治人体的疾病,革命者的鲜血决不是良药。要医治中国社会,脱离群众的资产阶级革命,也不是良药。那么,到底什么是疗治中国社会的真正良药呢?这正是作者要人们去注意,去探求的。

C13题目“药”的含义 小说的题目“药”有揭示主题的作用:作者以“华”、“夏”作为小说中两家人家的姓氏,其隐喻性是可想而知的。

“药”这个题目,也是作为悬念出现在文中的。一个个同药有关的问题迭出,正是小说引人入胜、发人深省之处。 C14小说主题归纳提示 小说写于1919年4月,鲁迅先生从当时的革命历史教训中认识到脱离群众的革命是难免要失败的,要想革命,要想民族振兴,首要任务是要疗治中国群众两千年来被麻木的灵魂。“作家根据亲身经历和感受写出了一个真理:革命思想如果不掌握群众,那么,先驱者的血,只能做‘人血馒头’的材料,甚至连医治痨病的效果也没有。”(唐弢)

辛亥革命——我国资产阶级领导革命的最辉煌的一页,鲁迅先生对此所作的艺术批判,宣布了资产阶级领导革命的时代一去不返,反映了作者以先驱者的姿态参与我们民族开拓新时代的伟大工程。 C15人物形象分析

环境描写一、华老栓形象分析(劳动群众) 请找出第一部分中关于老栓语言、动作、语言、神态等方面的细节,并分析体现出的人物性格。

示例:“华大妈在枕头底下掏了半天,掏出一包洋钱,交给老栓,老栓接了,抖抖的装入衣袋,又在外面按了两下;便点上灯笼,吹熄灯盏,走向里屋子去了……”

——实际写华家钱少而珍贵,那些钱可都是他们的辛苦劳动所得,得来不易,所以藏得非常隐蔽。示例:老栓慌忙摸出洋钱,抖抖的想交给他……

写华老栓万分在意钱、珍惜钱,精心装好、藏好,万千小心,怕丢了;一旦丢了,那么,人血馒头就买不来,小栓的病就没有治了。所以,华老栓珍惜钱,实际上,也是珍惜儿子的命。华老栓是个怎样的形象?

愚昧、落后、勤劳、善良

鲁迅对他的态度如何?

怒其不争,哀其不幸。

为何写这个人物?

表现主题——群众的愚昧第一部分中的描写

13节:那人便焦急起来,嚷道:“怕什么?怎的不拿!”……黑的人便抢过灯笼,一把扯下纸罩,裹了馒头,塞与老栓;一手抓过洋钱,捏一捏,转身去了……

——凶残、贪婪、暴虐、粗野,写出了刽子手的特点二、康大叔形象第三部分中对康大叔的描写

5节:“突然闯进了一个满脸横肉的人,披了一件玄色布衫,散着纽扣,用很宽的玄色腰带,胡乱捆在腰间。刚进门,便对老栓嚷道……”

——写出了康大叔的蛮横、粗野、无礼。

语言——盛气凌人、表功康大叔的身份、地位?

刽子手

作者对康大叔的态度?

憎恶三、夏瑜形象分析

侧面表现

身份?

资产阶级民主主义革命者

作者态度?

悲哀,革命脱离群众第四部分“花环”如何理解?有何积极意义?

曲笔——鼓励、激励,是一种希望环境描写第一部分(第1节)

“秋天的后半夜,月亮下去了,太阳还没有出,只剩下一片乌蓝的天;除了夜游的东西,什么都睡着。”

——烘托气氛:沉寂、肃杀。暗示当时的社会就是暗无天日的。社会正处于最黑暗的时期,社会中的大多数群众都处于一种麻木、蒙昧的状态。第一部分(第5节)

“……街上黑沉沉的一无所有,只有一条灰白的路,看得分明。灯光照着他的两脚,一前一后的走。有时也遇到几只狗,可是一只也没有叫……路也愈走愈分明,天也愈走愈亮了。”

——因为药能够给他儿子的生命注入生机和活力,当然也就给华老栓的生命注入了活力。烘托人物心情:满怀希望、爽快。第一部分(第14节)

“太阳也出来了;在他面前,呈现出一条大道,直到他家中,后面也照见了丁字街头破匾上“古□亭口”这四个黯淡的金字。”

——“古□亭口”暗示着这是秋瑾被杀的地方。烘托人物心情——高兴;揭示革命者的悲哀。第四部分(第1节)

西关外靠着城根的地面,本是一块官地,中间歪歪斜斜一条细路,是贪走便道的人,用鞋底造成的,但却成了自然的界限。路的左边,都埋着死刑和瘐毙的人,右边是穷人的丛冢。两边已埋到层层叠叠,宛然阔人家里祝寿时候的馒头。

——反映统治者的残酷镇压。“界限”,都是穷苦百姓,不应有界限,人为制造界限——人们的愚昧。第四部分第10节

“乌鸦”怎么理解?

烘托人物心情:期待、急迫、悲痛。突出悲凉、阴冷的基调。总结

夏瑜之死死于群众的愚昧

小栓之死死于群众的迷信

——封建社会制度

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首