第7课 辽、西夏与北宋的并立 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 第7课 辽、西夏与北宋的并立 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-10 15:13:19 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 历史 年级 七年级 学期 春季

课题 辽、西夏与北宋的并立

教学目标

1.通过识读地图、阅读历史图集,知道契丹族、党项族的崛起及政权建立; 2.通过识读地图、阅读理解教材,知道辽与北宋、西夏与北宋的战与和。 3.通过观看视频、图片、分析史料,理解北宋与辽、西夏议和的影响。

教学内容

教学重点: 1.契丹族与党项族。 2.辽与北宋的和战。 教学难点: 1.澶渊之盟。

教学过程

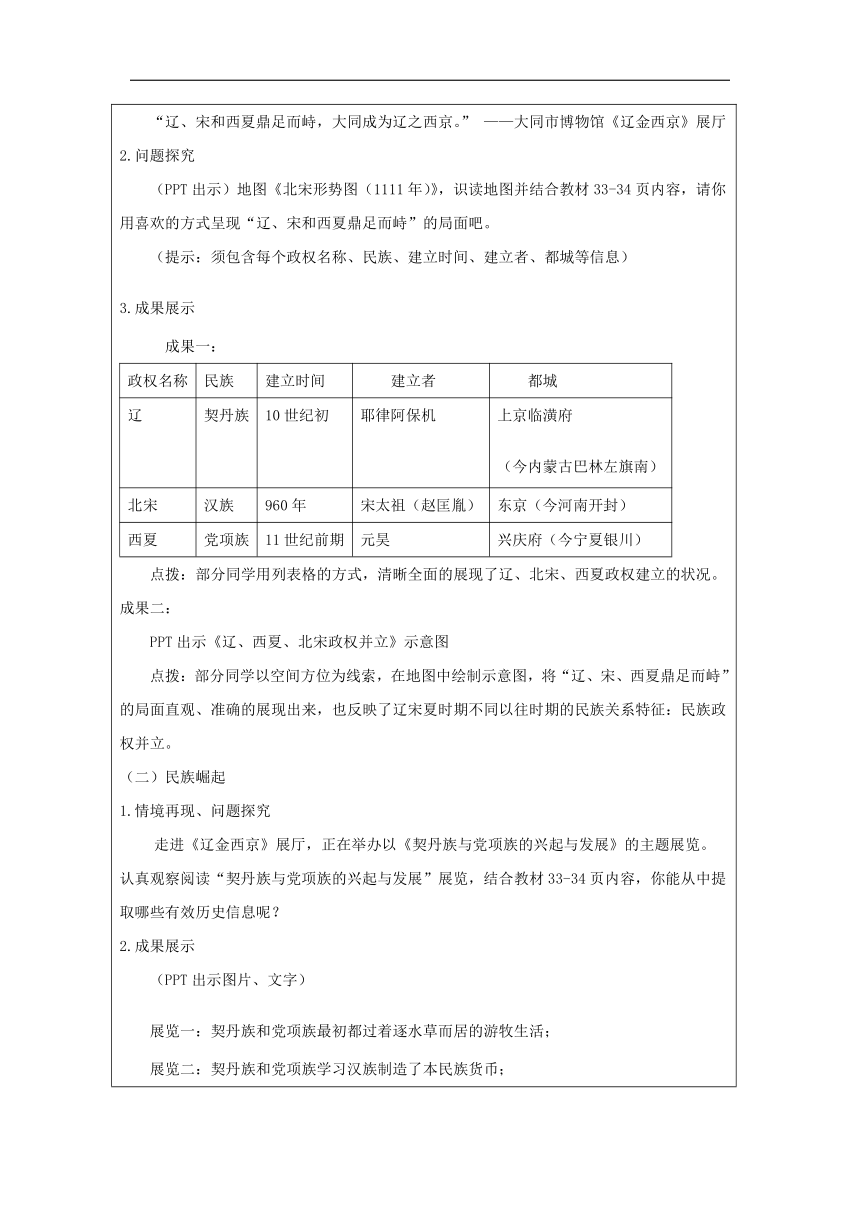

一、导入 “让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。” ——习近平总书记 (PPT出示)《华严寺佛像》《华严寺鸟瞰图》 提出疑问:其他寺院的佛像不同,华严寺的佛像带着大金耳环,与其他寺院坐北朝南不同,华严寺是坐西朝东的,带有明显少数民族特征?大家猜一猜华严寺是哪个时期哪个民族建造的? 对,华严寺是契丹族建立的辽朝建造的。同时期西北还有党项族建立的西夏。契丹族和党项族是如何发展起来的?让我们进入第一目 契丹党项族崛起 契丹党项族崛起 (一)建立政权 1.情景再现 “辽、宋和西夏鼎足而峙,大同成为辽之西京。” ——大同市博物馆《辽金西京》展厅 2.问题探究 (PPT出示)地图《北宋形势图(1111年)》,识读地图并结合教材33-34页内容,请你用喜欢的方式呈现“辽、宋和西夏鼎足而峙”的局面吧。 (提示:须包含每个政权名称、民族、建立时间、建立者、都城等信息) 3.成果展示 成果一: 政权名称民族建立时间建立者都城辽契丹族10世纪初耶律阿保机上京临潢府 (今内蒙古巴林左旗南)北宋汉族960年宋太祖(赵匡胤)东京(今河南开封)西夏党项族11世纪前期元昊兴庆府(今宁夏银川)

点拨:部分同学用列表格的方式,清晰全面的展现了辽、北宋、西夏政权建立的状况。 成果二: PPT出示《辽、西夏、北宋政权并立》示意图 点拨:部分同学以空间方位为线索,在地图中绘制示意图,将“辽、宋、西夏鼎足而峙”的局面直观、准确的展现出来,也反映了辽宋夏时期不同以往时期的民族关系特征:民族政权并立。 (二)民族崛起 1.情境再现、问题探究 走进《辽金西京》展厅,正在举办以《契丹族与党项族的兴起与发展》的主题展览。 认真观察阅读“契丹族与党项族的兴起与发展”展览,结合教材33-34页内容,你能从中提取哪些有效历史信息呢? 2.成果展示 (PPT出示图片、文字) 展览一:契丹族和党项族最初都过着逐水草而居的游牧生活; 展览二:契丹族和党项族学习汉族制造了本民族货币; 展览三:契丹族和党项族学习汉族的文字,创造了本民族的文字; 展览四:契丹族和党项族重视农业生产,促进边疆地区的开发。 点拨提升:通过观察阅读,我们认识到:契丹族和党项族通过学习汉族先进的制度、经济、文化,促进本民族迅速发展壮大;契丹族和党项族为我国北方和西北等边疆地区的开发作出了很大的贡献。这充分说明:中国自古以来就是一个统一多民族国家,祖国的历史是由各民族共同创造的。 (过渡)契丹族、党项族崛起后能与汉族政权和睦相处吗? 答案是否定的。 让我们进入第二目 先战后和订盟约 三、先战后和订盟约 (一)北宋与辽的关系 1.问题探究: PPT出示地图《北宋与辽的战争》《澶渊之战》, 提问:请同学们结合地图及教材35页内容梳理辽与北宋关系变化的基本史实,并用示意图表示出来。 2.成果展示 ①辽太宗时:占领燕云十六州,辽与中原王朝的冲突加剧; ②宋太祖晚期:北宋辽保持友好关系,双方互通使节; ③宋太宗时:宋向辽发动多次战争遭到失败,采取防御政策; ④宋真宗时:澶州之战,寇准力劝皇帝亲征,打退辽军 ⑤宋真宗时:宋辽签订“澶渊之盟”,辽军撤回,宋朝给辽岁币。 总结:辽与北宋的关系变化示意图为:战→和→战→和 深入探究 (1)追问:辽宋之战的起源于争夺核心在哪里呢? (2)观看纪录片《澶渊之盟》片段 (3)(PPT出示)地图《幽云十六州》,明确:辽宋之战的起源与争夺核心就是:幽云十六州。 (二)西夏与北宋的关系 1.PPT出示地图《西夏的兴起与北宋的和战形势》 提问:结合地图及教材36页内容梳理西夏与北宋关系变化的基本史实,并用示意图表示出来吧。 2.成果展示 ①元昊称帝后,多次亲征进攻北宋,宋朝节节败退,损失惨重; ②北宋与西夏进行和谈,订立宋夏和约,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。 总结:宋夏的关系变化为:由战到和 点拨与提升:北宋与辽、西夏的和战,体现了中华民族内部各民族间有矛盾冲突与战争,也有和平相处与友好交往。 过渡:为什么北宋和西夏在军事上打了胜仗还选择议和呢?请同学们思考探讨吧 学生展示:关于辽宋议和,有同学说宋真宗和辽作战决心不大;有同学认为辽军孤军深入,契丹大将被北宋军埋伏的床子弩射死,契丹士气大挫,开始有议和之意。 关于宋夏议和,有同学说西夏立国时间短,人力物力有限,连年战争损耗很大,人民处于困苦之中。 点拨提升:无论是辽宋的“澶渊之盟”还是宋夏议和都是北宋与辽、西夏在双方力量相对均衡的条件下相互妥协的产物。 更重要的是澶渊之盟和宋夏议和开启了北宋与辽、西夏的长期和平局面。 让我们共同走进文物、图片及史料感受澶渊之盟后宋辽之间的和平繁荣景象 四、民族交融共发展 1.观看视频《澶渊之盟》片段 2.研读史料 材料一:(辽与宋)和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。 ——苏辙《栾城集》卷四二《论北朝政事大略》 博物馆的文物见证着澶渊之盟之后的很长时间,辽宋保持着和平局面; 材料二:当时在宋与辽、宋与西夏的边界开设贸易场所,称为“榷场”。官府和商人同各种商品在此进行交换,互通有无。边界贸易的往来,促进了经济文化的交流。也加深了各族人民之间的了解。 ——《七年级下册中国历史》(统编版)(36页《知识拓展》) 3.鉴赏文物 (1)(PPT出示)文物图片《辽代缠枝釉陶花棺》(现藏于山西省大同市博物馆) 提问:大家猜猜它的用途是什么? 有同学说根据它的形状推断:它是存放逝者尸体的棺椁,但是它长62cm,宽30-35cm,高43-51cm ,大家想想能放进去一句人体吗? 不能,其实它是人去世后盛敛骨灰的葬具,为什么盛敛骨灰的葬具会有棺椁的形状呢? 解说:这是因为契丹先民信仰萨满教,他们认为:“人虽死,灵魂不灭,可干预人事,祈福世人,逝者只是移步灵界,开始另一种生活”,所以早期多为火葬和树葬结合的二次葬,辽国建立后,受中原文化影响,随着佛教的传入和兴起,以先火化再土葬居多。其中,西京大同亦深受影响而盛行火葬。 从工艺来看,这件缠枝釉陶花棺,胎质为高岭土,白色,施黄绿两种彩釉,低温烧成,与同时期的辽三彩、辽金琉璃瓦,用材、工艺都比较接近,仍沾染着唐三彩的活力;缠绵的芍药和海棠,承载着辽人的审美和寄托。中原的传统,契丹的风俗,造就了这件釉陶花棺的璀璨光华,也幻化出西京城里的烟火人生。 (2)PPT出示图片《华严寺鸟瞰图》 提问:华严寺为什么会坐西朝东呢? 解说:因为大同华严寺始建于辽代,辽代是契丹族所统治的王朝,在契丹人眼中,他们所得到的所有东西,都是太阳神赐予的,他们喜欢清晨打开门就能看到太阳,所以,这座寺院也是一座融合了契丹初始信仰的一座寺院。 一件文物,一处遗址,足见议和促进民族间交融及少数民族促进边疆地区的开发。 总结:从整个中华民族发展史来看,澶渊之盟开启了北宋与辽的长期和平局面,避免了战争给社会生产力带来的破坏,促进了我国偏远地区的贸易与开发,有利于经济的交流和发展;使边境民众生活环境相对安定,加强了各民族间的友好关系,促进了民族交融。 升华情感 我国是一个历史悠久的统一多民族国家。一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。 “各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力”。 ——习近平总书记 这是中华文明源远流长、根深叶茂的原因所在,也是我国发展的巨大优势,各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,同心共筑中国梦。 四、课堂小结 (PPT出示)本课思维导图 简述:契丹族耶律阿保机建立的,与赵匡胤建立的北宋与党项族建立的西夏形成民族政权并立之势,辽、西夏与北宋先战后和,分别签订澶渊之盟和宋夏议和,开启了上百年的和平局面,促进了各民族间的交融和经济文化交流,促进了统一多民族国家的进一步发展和社会的进步。

课程基本信息

学科 历史 年级 七年级 学期 春季

课题 辽、西夏与北宋的并立

教学目标

1.通过识读地图、阅读历史图集,知道契丹族、党项族的崛起及政权建立; 2.通过识读地图、阅读理解教材,知道辽与北宋、西夏与北宋的战与和。 3.通过观看视频、图片、分析史料,理解北宋与辽、西夏议和的影响。

教学内容

教学重点: 1.契丹族与党项族。 2.辽与北宋的和战。 教学难点: 1.澶渊之盟。

教学过程

一、导入 “让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。” ——习近平总书记 (PPT出示)《华严寺佛像》《华严寺鸟瞰图》 提出疑问:其他寺院的佛像不同,华严寺的佛像带着大金耳环,与其他寺院坐北朝南不同,华严寺是坐西朝东的,带有明显少数民族特征?大家猜一猜华严寺是哪个时期哪个民族建造的? 对,华严寺是契丹族建立的辽朝建造的。同时期西北还有党项族建立的西夏。契丹族和党项族是如何发展起来的?让我们进入第一目 契丹党项族崛起 契丹党项族崛起 (一)建立政权 1.情景再现 “辽、宋和西夏鼎足而峙,大同成为辽之西京。” ——大同市博物馆《辽金西京》展厅 2.问题探究 (PPT出示)地图《北宋形势图(1111年)》,识读地图并结合教材33-34页内容,请你用喜欢的方式呈现“辽、宋和西夏鼎足而峙”的局面吧。 (提示:须包含每个政权名称、民族、建立时间、建立者、都城等信息) 3.成果展示 成果一: 政权名称民族建立时间建立者都城辽契丹族10世纪初耶律阿保机上京临潢府 (今内蒙古巴林左旗南)北宋汉族960年宋太祖(赵匡胤)东京(今河南开封)西夏党项族11世纪前期元昊兴庆府(今宁夏银川)

点拨:部分同学用列表格的方式,清晰全面的展现了辽、北宋、西夏政权建立的状况。 成果二: PPT出示《辽、西夏、北宋政权并立》示意图 点拨:部分同学以空间方位为线索,在地图中绘制示意图,将“辽、宋、西夏鼎足而峙”的局面直观、准确的展现出来,也反映了辽宋夏时期不同以往时期的民族关系特征:民族政权并立。 (二)民族崛起 1.情境再现、问题探究 走进《辽金西京》展厅,正在举办以《契丹族与党项族的兴起与发展》的主题展览。 认真观察阅读“契丹族与党项族的兴起与发展”展览,结合教材33-34页内容,你能从中提取哪些有效历史信息呢? 2.成果展示 (PPT出示图片、文字) 展览一:契丹族和党项族最初都过着逐水草而居的游牧生活; 展览二:契丹族和党项族学习汉族制造了本民族货币; 展览三:契丹族和党项族学习汉族的文字,创造了本民族的文字; 展览四:契丹族和党项族重视农业生产,促进边疆地区的开发。 点拨提升:通过观察阅读,我们认识到:契丹族和党项族通过学习汉族先进的制度、经济、文化,促进本民族迅速发展壮大;契丹族和党项族为我国北方和西北等边疆地区的开发作出了很大的贡献。这充分说明:中国自古以来就是一个统一多民族国家,祖国的历史是由各民族共同创造的。 (过渡)契丹族、党项族崛起后能与汉族政权和睦相处吗? 答案是否定的。 让我们进入第二目 先战后和订盟约 三、先战后和订盟约 (一)北宋与辽的关系 1.问题探究: PPT出示地图《北宋与辽的战争》《澶渊之战》, 提问:请同学们结合地图及教材35页内容梳理辽与北宋关系变化的基本史实,并用示意图表示出来。 2.成果展示 ①辽太宗时:占领燕云十六州,辽与中原王朝的冲突加剧; ②宋太祖晚期:北宋辽保持友好关系,双方互通使节; ③宋太宗时:宋向辽发动多次战争遭到失败,采取防御政策; ④宋真宗时:澶州之战,寇准力劝皇帝亲征,打退辽军 ⑤宋真宗时:宋辽签订“澶渊之盟”,辽军撤回,宋朝给辽岁币。 总结:辽与北宋的关系变化示意图为:战→和→战→和 深入探究 (1)追问:辽宋之战的起源于争夺核心在哪里呢? (2)观看纪录片《澶渊之盟》片段 (3)(PPT出示)地图《幽云十六州》,明确:辽宋之战的起源与争夺核心就是:幽云十六州。 (二)西夏与北宋的关系 1.PPT出示地图《西夏的兴起与北宋的和战形势》 提问:结合地图及教材36页内容梳理西夏与北宋关系变化的基本史实,并用示意图表示出来吧。 2.成果展示 ①元昊称帝后,多次亲征进攻北宋,宋朝节节败退,损失惨重; ②北宋与西夏进行和谈,订立宋夏和约,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。 总结:宋夏的关系变化为:由战到和 点拨与提升:北宋与辽、西夏的和战,体现了中华民族内部各民族间有矛盾冲突与战争,也有和平相处与友好交往。 过渡:为什么北宋和西夏在军事上打了胜仗还选择议和呢?请同学们思考探讨吧 学生展示:关于辽宋议和,有同学说宋真宗和辽作战决心不大;有同学认为辽军孤军深入,契丹大将被北宋军埋伏的床子弩射死,契丹士气大挫,开始有议和之意。 关于宋夏议和,有同学说西夏立国时间短,人力物力有限,连年战争损耗很大,人民处于困苦之中。 点拨提升:无论是辽宋的“澶渊之盟”还是宋夏议和都是北宋与辽、西夏在双方力量相对均衡的条件下相互妥协的产物。 更重要的是澶渊之盟和宋夏议和开启了北宋与辽、西夏的长期和平局面。 让我们共同走进文物、图片及史料感受澶渊之盟后宋辽之间的和平繁荣景象 四、民族交融共发展 1.观看视频《澶渊之盟》片段 2.研读史料 材料一:(辽与宋)和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。 ——苏辙《栾城集》卷四二《论北朝政事大略》 博物馆的文物见证着澶渊之盟之后的很长时间,辽宋保持着和平局面; 材料二:当时在宋与辽、宋与西夏的边界开设贸易场所,称为“榷场”。官府和商人同各种商品在此进行交换,互通有无。边界贸易的往来,促进了经济文化的交流。也加深了各族人民之间的了解。 ——《七年级下册中国历史》(统编版)(36页《知识拓展》) 3.鉴赏文物 (1)(PPT出示)文物图片《辽代缠枝釉陶花棺》(现藏于山西省大同市博物馆) 提问:大家猜猜它的用途是什么? 有同学说根据它的形状推断:它是存放逝者尸体的棺椁,但是它长62cm,宽30-35cm,高43-51cm ,大家想想能放进去一句人体吗? 不能,其实它是人去世后盛敛骨灰的葬具,为什么盛敛骨灰的葬具会有棺椁的形状呢? 解说:这是因为契丹先民信仰萨满教,他们认为:“人虽死,灵魂不灭,可干预人事,祈福世人,逝者只是移步灵界,开始另一种生活”,所以早期多为火葬和树葬结合的二次葬,辽国建立后,受中原文化影响,随着佛教的传入和兴起,以先火化再土葬居多。其中,西京大同亦深受影响而盛行火葬。 从工艺来看,这件缠枝釉陶花棺,胎质为高岭土,白色,施黄绿两种彩釉,低温烧成,与同时期的辽三彩、辽金琉璃瓦,用材、工艺都比较接近,仍沾染着唐三彩的活力;缠绵的芍药和海棠,承载着辽人的审美和寄托。中原的传统,契丹的风俗,造就了这件釉陶花棺的璀璨光华,也幻化出西京城里的烟火人生。 (2)PPT出示图片《华严寺鸟瞰图》 提问:华严寺为什么会坐西朝东呢? 解说:因为大同华严寺始建于辽代,辽代是契丹族所统治的王朝,在契丹人眼中,他们所得到的所有东西,都是太阳神赐予的,他们喜欢清晨打开门就能看到太阳,所以,这座寺院也是一座融合了契丹初始信仰的一座寺院。 一件文物,一处遗址,足见议和促进民族间交融及少数民族促进边疆地区的开发。 总结:从整个中华民族发展史来看,澶渊之盟开启了北宋与辽的长期和平局面,避免了战争给社会生产力带来的破坏,促进了我国偏远地区的贸易与开发,有利于经济的交流和发展;使边境民众生活环境相对安定,加强了各民族间的友好关系,促进了民族交融。 升华情感 我国是一个历史悠久的统一多民族国家。一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。 “各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力”。 ——习近平总书记 这是中华文明源远流长、根深叶茂的原因所在,也是我国发展的巨大优势,各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,同心共筑中国梦。 四、课堂小结 (PPT出示)本课思维导图 简述:契丹族耶律阿保机建立的,与赵匡胤建立的北宋与党项族建立的西夏形成民族政权并立之势,辽、西夏与北宋先战后和,分别签订澶渊之盟和宋夏议和,开启了上百年的和平局面,促进了各民族间的交融和经济文化交流,促进了统一多民族国家的进一步发展和社会的进步。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源