第22课 活动课:中国传统节日的起源 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第22课 活动课:中国传统节日的起源 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 305.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-10 15:36:30 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 历史 年级 七年级 学期 春季

课题 第22课 活动课:中国传统节日的起源

2022年新课标要求

开展“中国传统节日溯源”的专题活动,搜集材料,了解传统节日如春节、清明节、端午节、中秋节等是怎样形成并演化的,探讨这些传统节日所蕴含的文化观念以及相关的风俗习惯,通过传统节日认识中华民族的文化特色。

教学目标

1.学生通过欣赏博物馆中的中国画、朗读诗歌,猜出传统节日,初步了解中国传统节日及习俗,培养学生在历史、文学、艺术等方面的跨学科主题学习能力; 2.学生通过搜集整理资料,交流展示、合作探究,了解春节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等传统节日的起源与习俗,理解中国传统节日习俗的文化内涵,提高文化素养,同时提高学生的整理、分析资料的能力,提高沟通与表达的能力和培养合作精神; 3.学生通过交流传统节日习俗的传承与变迁,观看清明节缅怀时代楷模视频,树立将优秀传统文化传承和发扬光大,推动中华传统文化创造性转化、创新性发展的理想,增强学生的时代使命感。

教学内容

教学重点: 1. 了解春节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等传统节日及习俗的传承与变迁,感受我国传统节日深厚的文化底蕴,培养学生对中华民族传统节日的热爱之情。

教学难点: 1. 探究中国传统节日所承载的文化内涵,传承和创新优秀传统文化;理解传统文化时代性、创新性发展,增强文化自信。

教学过程

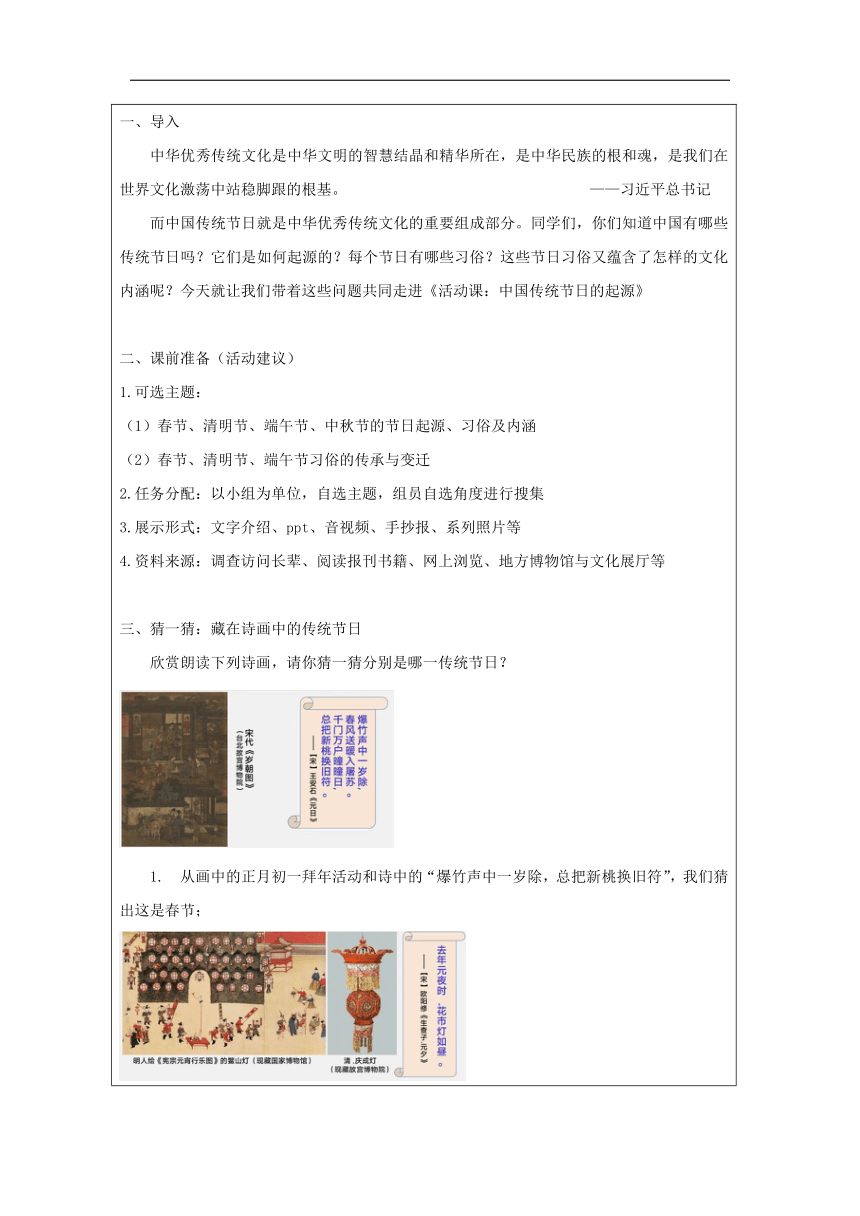

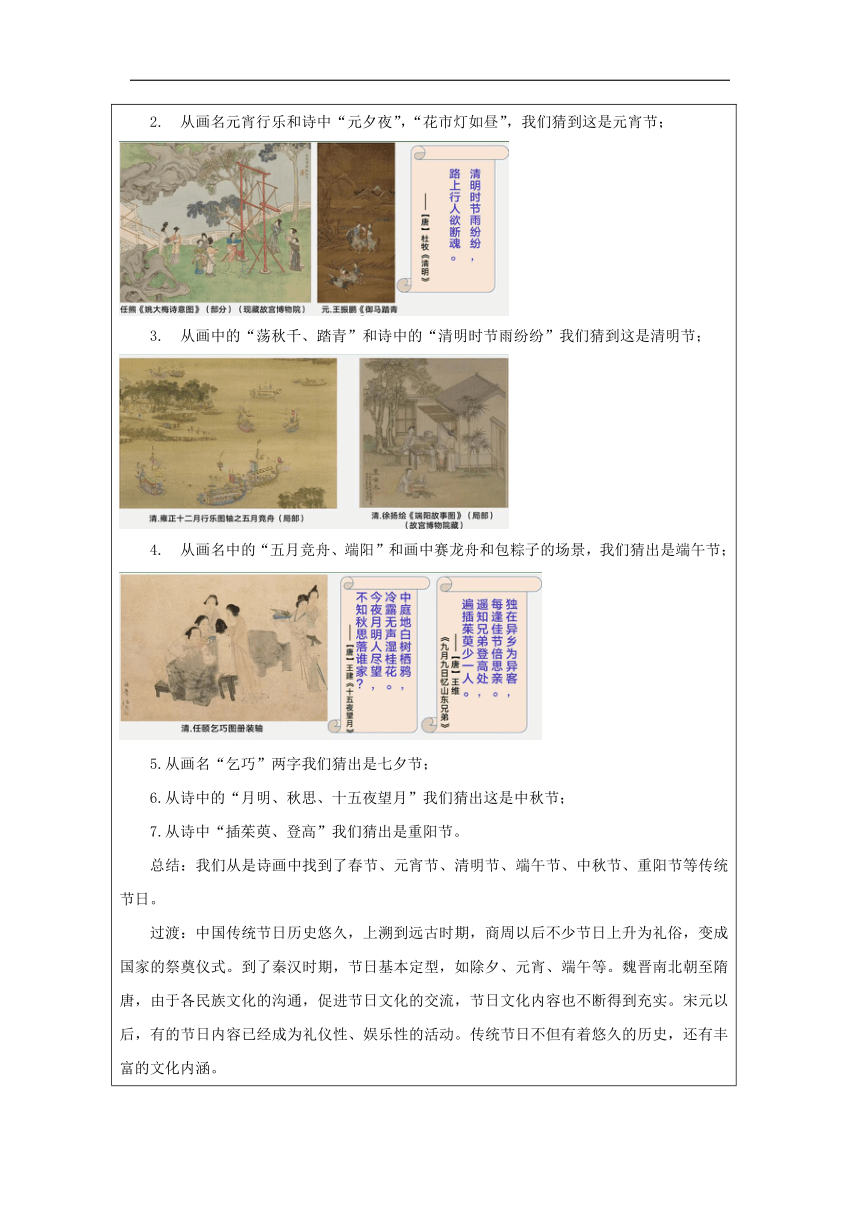

一、导入 中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。 ——习近平总书记 而中国传统节日就是中华优秀传统文化的重要组成部分。同学们,你们知道中国有哪些传统节日吗?它们是如何起源的?每个节日有哪些习俗?这些节日习俗又蕴含了怎样的文化内涵呢?今天就让我们带着这些问题共同走进《活动课:中国传统节日的起源》 二、课前准备(活动建议) 1.可选主题: (1)春节、清明节、端午节、中秋节的节日起源、习俗及内涵 (2)春节、清明节、端午节习俗的传承与变迁 2.任务分配:以小组为单位,自选主题,组员自选角度进行搜集 3.展示形式:文字介绍、ppt、音视频、手抄报、系列照片等 4.资料来源:调查访问长辈、阅读报刊书籍、网上浏览、地方博物馆与文化展厅等 猜一猜:藏在诗画中的传统节日 欣赏朗读下列诗画,请你猜一猜分别是哪一传统节日? 从画中的正月初一拜年活动和诗中的“爆竹声中一岁除,总把新桃换旧符”,我们猜出这是春节; 从画名元宵行乐和诗中“元夕夜”,“花市灯如昼”,我们猜到这是元宵节; 从画中的“荡秋千、踏青”和诗中的“清明时节雨纷纷”我们猜到这是清明节; 从画名中的“五月竞舟、端阳”和画中赛龙舟和包粽子的场景,我们猜出是端午节; 5.从画名“乞巧”两字我们猜出是七夕节; 6.从诗中的“月明、秋思、十五夜望月”我们猜出这是中秋节; 7.从诗中“插茱萸、登高”我们猜出是重阳节。 总结:我们从是诗画中找到了春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等传统节日。 过渡:中国传统节日历史悠久,上溯到远古时期,商周以后不少节日上升为礼俗,变成国家的祭奠仪式。到了秦汉时期,节日基本定型,如除夕、元宵、端午等。魏晋南北朝至隋唐,由于各民族文化的沟通,促进节日文化的交流,节日文化内容也不断得到充实。宋元以后,有的节日内容已经成为礼仪性、娱乐性的活动。传统节日不但有着悠久的历史,还有丰富的文化内涵。 四、去探究:融在节日中的文化内涵 1.交流展示:同学们,你们知道下列传统节日有哪些节日习俗吗? 节日名称习俗春节清明节端午节中秋节重阳节

交流展示成果:(1)春节:祭祖扫尘、贴春联、贴福字、年夜饭、守岁、压岁钱等 (2)清明节:扫墓祭祖、踏青郊游、植树、荡秋千、放风筝等 (3)端午节:吃粽子,赛龙舟,大门贴公鸡、戴五线绳、挂艾叶等 (4)中秋节:祭月、赏月、吃月饼、看花灯、赏桂花、饮桂花酒等 (5)重阳节:登高赏秋、观赏菊花、佩戴茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等 2.合作探究: (1)除夕夜你会吃到哪些年夜饭?承载了家人的哪些美好愿望? (2)古人为何在清明时节扫墓祭祖、踏青郊游? (3)端午节吃粽子、赛龙舟是为了纪念谁?你能讲讲其中的故事吗? (1)除夕夜你会吃到哪些年夜饭?承载了家人的哪些美好愿望? 学生展示:除夕夜我家的年夜饭有12道菜,象征一年十二个月。比如有饺子、鱼等。 除夕守岁要吃饺子,饺子又名交子、娇耳,是新旧交替、喜庆团圆、吉祥如意的意思,此外,饺子形似元宝,过年时吃饺子,也有招财进宝的吉祥含义。 鱼是年夜饭必备的菜品了,鱼与余谐音,吃鱼象征着多余、剩余,有着年年有余的寓意鱼的形状连贯、圆满,吃鱼代表着家庭团圆完整。 在我的家乡除夕夜要垒旺火,旺火冒过大烟后,要烤旺火饽饽(bōbo),烤的饽饽皮发黄发量,全家人分着吃,意味着全家团圆、丰衣足食,还有传说为吃旺火饽饽可驱除百病。 教师点拨:年夜饭表达了人们对平安、幸福的向往和追求的新年愿望。 (2)古人为何在清明时节扫墓祭祖、踏青郊游? 学生展示:《史记.礼书》中讲“先祖者,类之根本”,《论语》中讲:慎重追远。祖先给了我们生命的传承,是我们人类的根本。清明节祭祀祖先,就是为了感念祖先的恩德,传承孝道。 清明节踏青郊游:清明时节正是春回大地、万物复苏的时候,自然界到处呈现一派生机勃勃的景象,相传清明节荡秋千可去驱除百病,而且荡得越高,象征生活越美好。 教师点拨:清明节中华民族认祖归宗的纽带,有利于弘扬亲情孝道、唤醒家族的共同记忆,增强民族凝聚力和认同感。踏青郊游说明中国人顺应天时地利,遵循自然规律。 (3)端午节吃粽子、赛龙舟是为了纪念谁?你能讲讲其中的故事吗? 学生展示:端午节是为了纪念爱国诗人屈原。 屈原是战国时楚国大臣,他倡导举贤任能,力主联齐抗秦,但遭到朝中其他贵族的强烈反对。这些贵族联合起来向楚王说屈原的坏话,被排挤的屈原逐渐失去楚王的信任,最后被赶出都城,流放到沅(yuán)、湘流域。流放期间,屈原仍忧虑楚国的未来和百姓的命运,写下了诸多不朽的诗篇。公元前278年,秦军攻破楚国都城,屈原知道这件事后,心如刀割,便自投汨(mì)罗江以身殉国,这一天正是五月初五。 屈原死后,楚国的百姓哀痛异常,纷纷涌到汨罗江边凭吊屈原。渔夫们在江上划船来回打捞他的身体;还有人将饭团、鸡蛋等食物丢进江里,为的是让鱼龙虾蟹吃饱了不去咬屈原的身体;甚至有老医师将雄黄酒倒进江里来药晕蛟龙水兽,以免它们伤害屈原······此后,这些习俗便慢慢流传了下来,如人们用树叶包起来投入江中的饭团,现在已经演变成了粽子。 “赛龙舟”活动传说是从屈原投江后当地百姓划船营救而逐渐沿袭下来的大型体育活动。每年端午节,浩浩荡荡的龙舟队伍便会齐聚河边,河岸上则彩旗飘扬、锣鼓喧天。当龙舟队伍竞相出发、乘风破浪飞向终点时,场面更是激动人心,最先到达终点的龙舟会备受人们称赞,人们也以此作为一年中会有好运的兆头。 教师点拨:端午节吃粽子、赛龙舟来纪念屈原,体现了中国人崇拜伟人和浓浓的爱国情怀。 3.升华情感 通过以上交流展示探究,我们发现中国传统节日承载了哪些共同主题? 传统节日重视协调天人关系、家庭关系,除夕夜吃年夜饭折射出除旧迎新、祈福穰灾的求吉心理;清明节扫墓祭祖踏青郊游体现中华民族崇宗敬祖的观念、尊老敬老的美德和天人合一的理念,端午节纪念屈原体现出中国人崇拜伟人,浓浓的家国情怀以及对美好生活的向往。 这就是中华民族的价值观和道德观,是中华民族融聚亲缘感情、增强内聚力的符号,是中华民族传统文化得以传承和民族自我意识得以体现的媒介。 五、立志做:中华文明的传承创新者。 1.传统节日的传承与变迁 随着时代的发展与变迁,传统节日的习俗有传承也有变迁。请同学们交流如下表格。 习俗传承演变春节清明节端午节

交流展示结果:(1)春节:传承:祖先祭祀、辞旧迎新、拜年、贴春联、压岁钱;变迁:看春晚、电话拜年、互联网拜年、 城市禁限燃放烟花爆竹 、微信红包等 清明节:传承:祖先祭祀、辞旧迎新、拜年、贴春联、压岁钱 变迁:内容变化:祭奠烈士、拜黄帝陵,形式变化:网络祭祀、鲜花追思 (3)端午节:传承:龙舟竞渡、吃粽子、凭吊屈原,变迁:龙舟文化节 、小长假旅游 点拨:随着时代的发展与变迁,传统节日的习俗虽有变迁,但不变的是对祖先的追思,对伟人的崇敬,对美好生活的向往。 2.观看视频 2023年清明节央视新闻推出特别节目《我在春天思念你》,在时代楷模中伟大是事迹中感悟中华文化的强大生命力。 点拨升华:“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”。中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。——习近平总书记。 作为华夏儿女,我们要传统文化的精华传承和发扬光大,推动中华传统文化创造性转化、创新性发展,以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力,让中华文明同各国人民创造的多彩文明一道,为人类提供正确精神指引、为人类文明作贡献。 六、课堂小结 这节课我们对中国传统节日的起源进行了交流探究,春节、清明节、端午节、中秋节、重阳节的节日习俗,折射出中国人辞旧迎新、祈福禳灾、崇宗敬祖、尊老敬老、天人合一、家国情怀、对美好生活的向往等中华民族道德观和价值观,这是中华文化的根基,是中华民德的根和魂。作为华夏儿女,我们应增强文化自觉和文化自信,传承和发扬中华传统文化,让中华文明在人类文明的长河中中熠熠生辉。 七、课后拓展提升 1.根据《小组合作研究结果展示评价标准》(见作业练习)对各个学习小组进行评价,评选出最佳研究小组,同时指出需要改进的地方。 2.探访民俗,你还了解哪些中国的传统文化? 搜集起来,同学间交流。

课程基本信息

学科 历史 年级 七年级 学期 春季

课题 第22课 活动课:中国传统节日的起源

2022年新课标要求

开展“中国传统节日溯源”的专题活动,搜集材料,了解传统节日如春节、清明节、端午节、中秋节等是怎样形成并演化的,探讨这些传统节日所蕴含的文化观念以及相关的风俗习惯,通过传统节日认识中华民族的文化特色。

教学目标

1.学生通过欣赏博物馆中的中国画、朗读诗歌,猜出传统节日,初步了解中国传统节日及习俗,培养学生在历史、文学、艺术等方面的跨学科主题学习能力; 2.学生通过搜集整理资料,交流展示、合作探究,了解春节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等传统节日的起源与习俗,理解中国传统节日习俗的文化内涵,提高文化素养,同时提高学生的整理、分析资料的能力,提高沟通与表达的能力和培养合作精神; 3.学生通过交流传统节日习俗的传承与变迁,观看清明节缅怀时代楷模视频,树立将优秀传统文化传承和发扬光大,推动中华传统文化创造性转化、创新性发展的理想,增强学生的时代使命感。

教学内容

教学重点: 1. 了解春节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等传统节日及习俗的传承与变迁,感受我国传统节日深厚的文化底蕴,培养学生对中华民族传统节日的热爱之情。

教学难点: 1. 探究中国传统节日所承载的文化内涵,传承和创新优秀传统文化;理解传统文化时代性、创新性发展,增强文化自信。

教学过程

一、导入 中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。 ——习近平总书记 而中国传统节日就是中华优秀传统文化的重要组成部分。同学们,你们知道中国有哪些传统节日吗?它们是如何起源的?每个节日有哪些习俗?这些节日习俗又蕴含了怎样的文化内涵呢?今天就让我们带着这些问题共同走进《活动课:中国传统节日的起源》 二、课前准备(活动建议) 1.可选主题: (1)春节、清明节、端午节、中秋节的节日起源、习俗及内涵 (2)春节、清明节、端午节习俗的传承与变迁 2.任务分配:以小组为单位,自选主题,组员自选角度进行搜集 3.展示形式:文字介绍、ppt、音视频、手抄报、系列照片等 4.资料来源:调查访问长辈、阅读报刊书籍、网上浏览、地方博物馆与文化展厅等 猜一猜:藏在诗画中的传统节日 欣赏朗读下列诗画,请你猜一猜分别是哪一传统节日? 从画中的正月初一拜年活动和诗中的“爆竹声中一岁除,总把新桃换旧符”,我们猜出这是春节; 从画名元宵行乐和诗中“元夕夜”,“花市灯如昼”,我们猜到这是元宵节; 从画中的“荡秋千、踏青”和诗中的“清明时节雨纷纷”我们猜到这是清明节; 从画名中的“五月竞舟、端阳”和画中赛龙舟和包粽子的场景,我们猜出是端午节; 5.从画名“乞巧”两字我们猜出是七夕节; 6.从诗中的“月明、秋思、十五夜望月”我们猜出这是中秋节; 7.从诗中“插茱萸、登高”我们猜出是重阳节。 总结:我们从是诗画中找到了春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等传统节日。 过渡:中国传统节日历史悠久,上溯到远古时期,商周以后不少节日上升为礼俗,变成国家的祭奠仪式。到了秦汉时期,节日基本定型,如除夕、元宵、端午等。魏晋南北朝至隋唐,由于各民族文化的沟通,促进节日文化的交流,节日文化内容也不断得到充实。宋元以后,有的节日内容已经成为礼仪性、娱乐性的活动。传统节日不但有着悠久的历史,还有丰富的文化内涵。 四、去探究:融在节日中的文化内涵 1.交流展示:同学们,你们知道下列传统节日有哪些节日习俗吗? 节日名称习俗春节清明节端午节中秋节重阳节

交流展示成果:(1)春节:祭祖扫尘、贴春联、贴福字、年夜饭、守岁、压岁钱等 (2)清明节:扫墓祭祖、踏青郊游、植树、荡秋千、放风筝等 (3)端午节:吃粽子,赛龙舟,大门贴公鸡、戴五线绳、挂艾叶等 (4)中秋节:祭月、赏月、吃月饼、看花灯、赏桂花、饮桂花酒等 (5)重阳节:登高赏秋、观赏菊花、佩戴茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等 2.合作探究: (1)除夕夜你会吃到哪些年夜饭?承载了家人的哪些美好愿望? (2)古人为何在清明时节扫墓祭祖、踏青郊游? (3)端午节吃粽子、赛龙舟是为了纪念谁?你能讲讲其中的故事吗? (1)除夕夜你会吃到哪些年夜饭?承载了家人的哪些美好愿望? 学生展示:除夕夜我家的年夜饭有12道菜,象征一年十二个月。比如有饺子、鱼等。 除夕守岁要吃饺子,饺子又名交子、娇耳,是新旧交替、喜庆团圆、吉祥如意的意思,此外,饺子形似元宝,过年时吃饺子,也有招财进宝的吉祥含义。 鱼是年夜饭必备的菜品了,鱼与余谐音,吃鱼象征着多余、剩余,有着年年有余的寓意鱼的形状连贯、圆满,吃鱼代表着家庭团圆完整。 在我的家乡除夕夜要垒旺火,旺火冒过大烟后,要烤旺火饽饽(bōbo),烤的饽饽皮发黄发量,全家人分着吃,意味着全家团圆、丰衣足食,还有传说为吃旺火饽饽可驱除百病。 教师点拨:年夜饭表达了人们对平安、幸福的向往和追求的新年愿望。 (2)古人为何在清明时节扫墓祭祖、踏青郊游? 学生展示:《史记.礼书》中讲“先祖者,类之根本”,《论语》中讲:慎重追远。祖先给了我们生命的传承,是我们人类的根本。清明节祭祀祖先,就是为了感念祖先的恩德,传承孝道。 清明节踏青郊游:清明时节正是春回大地、万物复苏的时候,自然界到处呈现一派生机勃勃的景象,相传清明节荡秋千可去驱除百病,而且荡得越高,象征生活越美好。 教师点拨:清明节中华民族认祖归宗的纽带,有利于弘扬亲情孝道、唤醒家族的共同记忆,增强民族凝聚力和认同感。踏青郊游说明中国人顺应天时地利,遵循自然规律。 (3)端午节吃粽子、赛龙舟是为了纪念谁?你能讲讲其中的故事吗? 学生展示:端午节是为了纪念爱国诗人屈原。 屈原是战国时楚国大臣,他倡导举贤任能,力主联齐抗秦,但遭到朝中其他贵族的强烈反对。这些贵族联合起来向楚王说屈原的坏话,被排挤的屈原逐渐失去楚王的信任,最后被赶出都城,流放到沅(yuán)、湘流域。流放期间,屈原仍忧虑楚国的未来和百姓的命运,写下了诸多不朽的诗篇。公元前278年,秦军攻破楚国都城,屈原知道这件事后,心如刀割,便自投汨(mì)罗江以身殉国,这一天正是五月初五。 屈原死后,楚国的百姓哀痛异常,纷纷涌到汨罗江边凭吊屈原。渔夫们在江上划船来回打捞他的身体;还有人将饭团、鸡蛋等食物丢进江里,为的是让鱼龙虾蟹吃饱了不去咬屈原的身体;甚至有老医师将雄黄酒倒进江里来药晕蛟龙水兽,以免它们伤害屈原······此后,这些习俗便慢慢流传了下来,如人们用树叶包起来投入江中的饭团,现在已经演变成了粽子。 “赛龙舟”活动传说是从屈原投江后当地百姓划船营救而逐渐沿袭下来的大型体育活动。每年端午节,浩浩荡荡的龙舟队伍便会齐聚河边,河岸上则彩旗飘扬、锣鼓喧天。当龙舟队伍竞相出发、乘风破浪飞向终点时,场面更是激动人心,最先到达终点的龙舟会备受人们称赞,人们也以此作为一年中会有好运的兆头。 教师点拨:端午节吃粽子、赛龙舟来纪念屈原,体现了中国人崇拜伟人和浓浓的爱国情怀。 3.升华情感 通过以上交流展示探究,我们发现中国传统节日承载了哪些共同主题? 传统节日重视协调天人关系、家庭关系,除夕夜吃年夜饭折射出除旧迎新、祈福穰灾的求吉心理;清明节扫墓祭祖踏青郊游体现中华民族崇宗敬祖的观念、尊老敬老的美德和天人合一的理念,端午节纪念屈原体现出中国人崇拜伟人,浓浓的家国情怀以及对美好生活的向往。 这就是中华民族的价值观和道德观,是中华民族融聚亲缘感情、增强内聚力的符号,是中华民族传统文化得以传承和民族自我意识得以体现的媒介。 五、立志做:中华文明的传承创新者。 1.传统节日的传承与变迁 随着时代的发展与变迁,传统节日的习俗有传承也有变迁。请同学们交流如下表格。 习俗传承演变春节清明节端午节

交流展示结果:(1)春节:传承:祖先祭祀、辞旧迎新、拜年、贴春联、压岁钱;变迁:看春晚、电话拜年、互联网拜年、 城市禁限燃放烟花爆竹 、微信红包等 清明节:传承:祖先祭祀、辞旧迎新、拜年、贴春联、压岁钱 变迁:内容变化:祭奠烈士、拜黄帝陵,形式变化:网络祭祀、鲜花追思 (3)端午节:传承:龙舟竞渡、吃粽子、凭吊屈原,变迁:龙舟文化节 、小长假旅游 点拨:随着时代的发展与变迁,传统节日的习俗虽有变迁,但不变的是对祖先的追思,对伟人的崇敬,对美好生活的向往。 2.观看视频 2023年清明节央视新闻推出特别节目《我在春天思念你》,在时代楷模中伟大是事迹中感悟中华文化的强大生命力。 点拨升华:“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”。中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。——习近平总书记。 作为华夏儿女,我们要传统文化的精华传承和发扬光大,推动中华传统文化创造性转化、创新性发展,以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力,让中华文明同各国人民创造的多彩文明一道,为人类提供正确精神指引、为人类文明作贡献。 六、课堂小结 这节课我们对中国传统节日的起源进行了交流探究,春节、清明节、端午节、中秋节、重阳节的节日习俗,折射出中国人辞旧迎新、祈福禳灾、崇宗敬祖、尊老敬老、天人合一、家国情怀、对美好生活的向往等中华民族道德观和价值观,这是中华文化的根基,是中华民德的根和魂。作为华夏儿女,我们应增强文化自觉和文化自信,传承和发扬中华传统文化,让中华文明在人类文明的长河中中熠熠生辉。 七、课后拓展提升 1.根据《小组合作研究结果展示评价标准》(见作业练习)对各个学习小组进行评价,评选出最佳研究小组,同时指出需要改进的地方。 2.探访民俗,你还了解哪些中国的传统文化? 搜集起来,同学间交流。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源