第五单元 工业革命与马克思主义的诞生 综合测试--2023-2024学年高一下学期统编版(2019)必修中外历史纲要下(含答案)

文档属性

| 名称 | 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生 综合测试--2023-2024学年高一下学期统编版(2019)必修中外历史纲要下(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-11 08:30:34 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 工业革命与马克思主义的诞生 综合测试

一、单选题

1.19世纪,英国以营利为目的的流行书籍和报纸大量增加,1816-1838年报纸的销量增长了33%, 1836-1856年又增长了70%。这一现象反映了

A.商人牟取利益得到社会的认同 B.工业革命推动大众休闲的景象

C.民众逃避现实希求慰藉的心态 D.市民阶层主导社会舆论的走向

2.18世纪70年代,英国经济学家亚当·斯密的《国富论》出版。他反对政府干预经济,主张利用市场这只“看不见的手”调节经济自由发展。自由主义的经济主张反映了当时英国

A.议会民主制度的政治自信

B.工业革命时代的经济自信

C.市场经济体制的全面建立

D.重商主义政策的辉煌成就

3.《马克思恩格斯选集》中指出:“为了摆脱困境,国内统一工业部门的大生产者联合为一个‘托拉斯’,即一个以调节生产为目的的联盟:他们规定应该生产的总产量,在彼此间分配产量,并且强制实行预先规定的出售价格。”该现象出现于

A.第一次工业革命 B.第二次工业革命

C.“苏联模式”时期 D.第三次科技革命

4.1863年,英格兰足球协会建立,越来越多的男性群体特别是工人阶层开始关注足球。城市交通的改善特别是蒸汽火车的出现,使这项运动得以推广和普及。由此可见,足球运动的发展( )

A.提升了工人的生活水平 B.取决于政府力量的推动

C.得益于工业革命的开展 D.促成了民众的健身共识

5.“明确限定的工作时间,较大的劳动强度,都使工作和休闲形成强烈的反差……中产阶级在政治和经济中的地位越来越明显,他们反对各种野蛮或血腥的娱乐方式,试图取消容易引起骚乱的传统节日庆典……19世纪初的欧洲,兴起一场理性休闲运动。”材料反映的实质问题是

A.工业革命促进了生活价值观的变革

B.中产阶级引领习俗变迁

C.工业革命推动传统节日退出历史舞台

D.大机器生产带来了人们精神的异化

6.历史学家使用“机器大生产”“对立阶级”“城市化”“工厂制度”等词汇来描述

A.西欧社会的演变 B.早期资产阶级革命的爆发

C.工业社会的来临 D.资本主义世界体系的形成

7.迪恩科尔的《英国经济的增长》中记载:“1801年英国农业、工业及服务业就业人口比例分别为36%、20%及34%;而1851年农业、工业及服务业就业人口比例分别为21%、45%及36%。”这一变化说明了( )

A.经济发展使得城市化进程加快 B.英国社会生活水平得到提高

C.工业革命促进经济结构的变动 D.资本主义世界市场最终形成

8.工业革命发生后,英国农业在国民经济中的产值比重由1770年的45%大幅降至1881年的10.4%;工业所占比重在1770~1881年间大幅上升,由24%上升至37.6%;服务业所占比重由1770年的31%上升至1881年的52.1%.超过了一半。这说明工业革命

A.促进了国民收入的增长 B.激化了英国社会的阶级矛盾

C.推动了产业结构的调整 D.利于提高生产的社会化程度

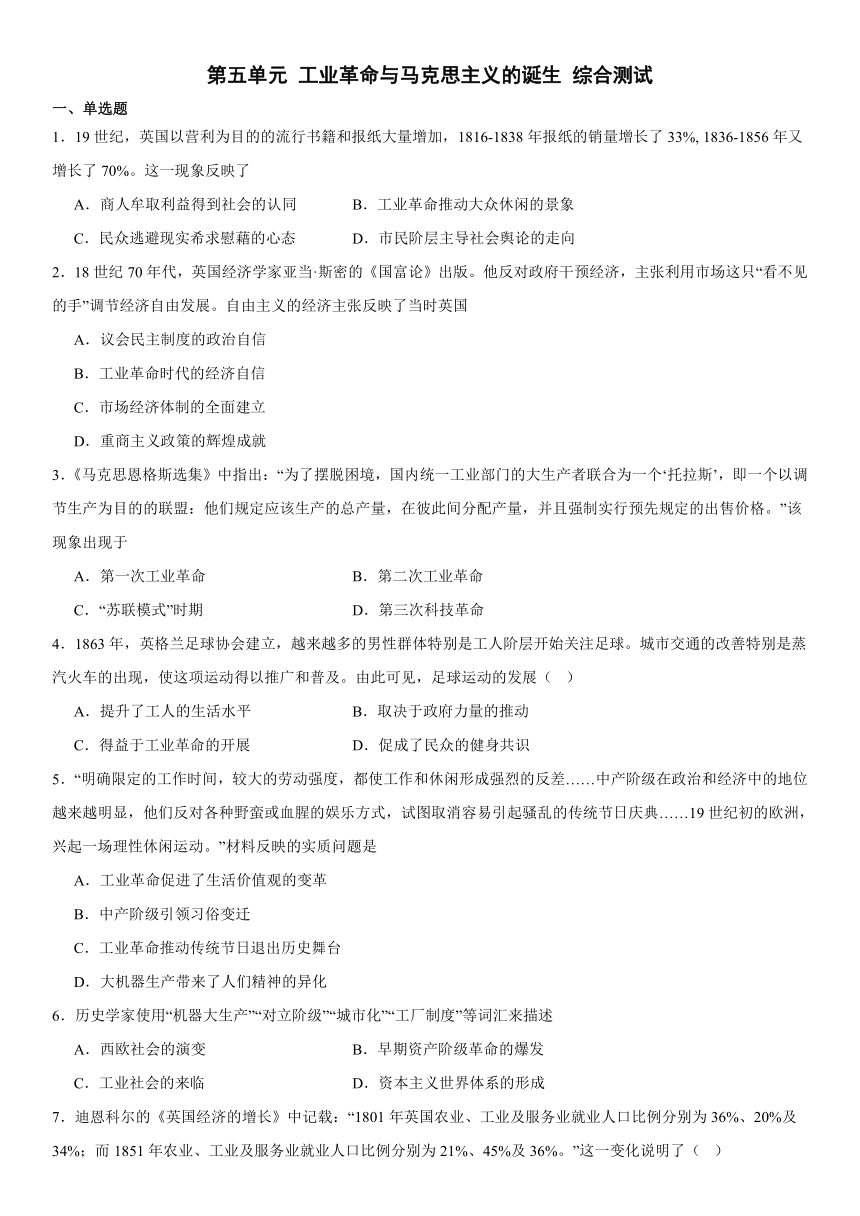

9.下表是各主要资本主义国家在世界贸易中所占比例表

由此可推断出,该时期

A.世界贸易多中心格局日益形成 B.重工业逐渐成为工业主导

C.世界经济结构发生重大的变化 D.欧美发达国家已盛极而衰

10.20世纪70年代之后,有学者认为工业革命(the Industrial Revolution)这三个单词的每一个部分都受到严苛的挑战。现在,工业革命不能仅仅被限制在英国,也不能仅仅被限制在工业方面,发展速度更是称不上革命。这反映了

A.学术争议难以得出定论 B.学者对工业革命的研究进展缓慢

C.英国的工业发展遭否定 D.学者对工业革命概念的深入分析

11.19世纪初,普鲁士着手在地方行政区内各设立一所工业学校;1850年,普鲁士对其进行了第一次改革,建立全国统一的中等职业技术学校;1870年,第二次改革进行,中等程度的职业学校升格为工科大学进行高等职业技术教育。这些做法( )

A.为德国的统一奠定了人才基础 B.得益于德国成为欧洲科学中心

C.推动了德国政治民主化的实现 D.适应了新生产方式发展的需要

12.马克思在《哥达纲领批判》中指出:“自由就在于把国家由一个高踞社会之上的机关变成完全服从这个社会的机关”,这一点在巴黎公社运动中表现为

A.选举产生的公社委员会为最高权力机构

B.构建以工农联盟为基础的新型国家机构

C.没收资本家的工厂交给工人合作社管理

D.以无产阶级政党为核心形成新政权形式

13.《一个工人对马克思的回忆》:从巴黎到布鲁尔,马克思始终积极参与许多工人团体的活动“在马克思身上,嗅不到一点空想家的气味……常被工人们亲切地称为‘马克思老爹’”。而那些“空想社会主义者”之所以被称为“空想”是因为

A.没有付诸实践

B.没有找到实现理想社会现实力量和正确有效的途径

C.没有看到资本主义制度的弊端

D.不主张建立合作、平等、和谐的理想社会

14.第二次工业革命并不是第一次工业革命的简单延续,它具有不同于第一次工业革命的显著特点,表现如下( )

①科学技术与生产更紧密结合

②几乎在主要资本主义国家同时发生

③取得了更丰富更重要的成果

④生产方式与管理方式发生根本变革

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.在工业时代,知识是经济活动不可缺少的工具。发明家和工程师是把许多新奇之物带入日常应用的关键人物,爱迪生就是把电从科学理论层面带入到日常生活方面的天才。以下属于他发明的是

A.电磁感应 B.大功率发电机 C.钨丝灯泡 D.电报

16.1804年,特里维西克把瓦特的蒸汽机用到运输工具上,造出了世界上首辆可实际运作的蒸汽机车。1825年,英国第一条铁路通车。到了19世纪中期,铁路网已经覆盖了整个欧洲。铁路的迅猛发展

A.开启了技术变革的连锁效应 B.为近代工业发展提供了便利

C.刺激了石油化学工业的兴起 D.实现了欧洲经济的同步发展

17.1834年,英国政府出台了“新济贫法”,规定贫民只有进入“济贫院”后,方可获得实物救济,而“济贫院”实际上是“劳动院”,是“另一个工厂”,这里工作繁重,待遇低下,食物很差,居住也十分拥挤,穷人除非万不得已,不会请求救济。这表明英国政府

A.借此维护庞大的自由劳动力市场 B.是为了阻止贫困人口的无序流动

C.克服旧济贫法中滥施救济的弊端 D.用立法权维护商业资产阶级利益

18.有学者认为,工业革命是重要的“催化剂”,“因为企业影响了社会,那么它就必须接受随之而来的社会义务”,企业需要回应这些问题,并以主动的姿态和行动促进这些问题的解决。该学者认为工业革命客观上( )

A.改变了企业的经营方式 B.推动了阶级矛盾的激化

C.促进了生活环境的改善 D.强化了企业的社会责任

19.17世纪中叶,英国已经成为欧洲的科学技术中心之一,很多科学家关心社会对技术的需求热心于生产技术的改进。由此可推知,英国

A.科学技术进步源于制度的创新 B.政治环境稳定推动了技术革新

C.技术进步源于社会的不断需求 D.政府积极支持和鼓励科技创新

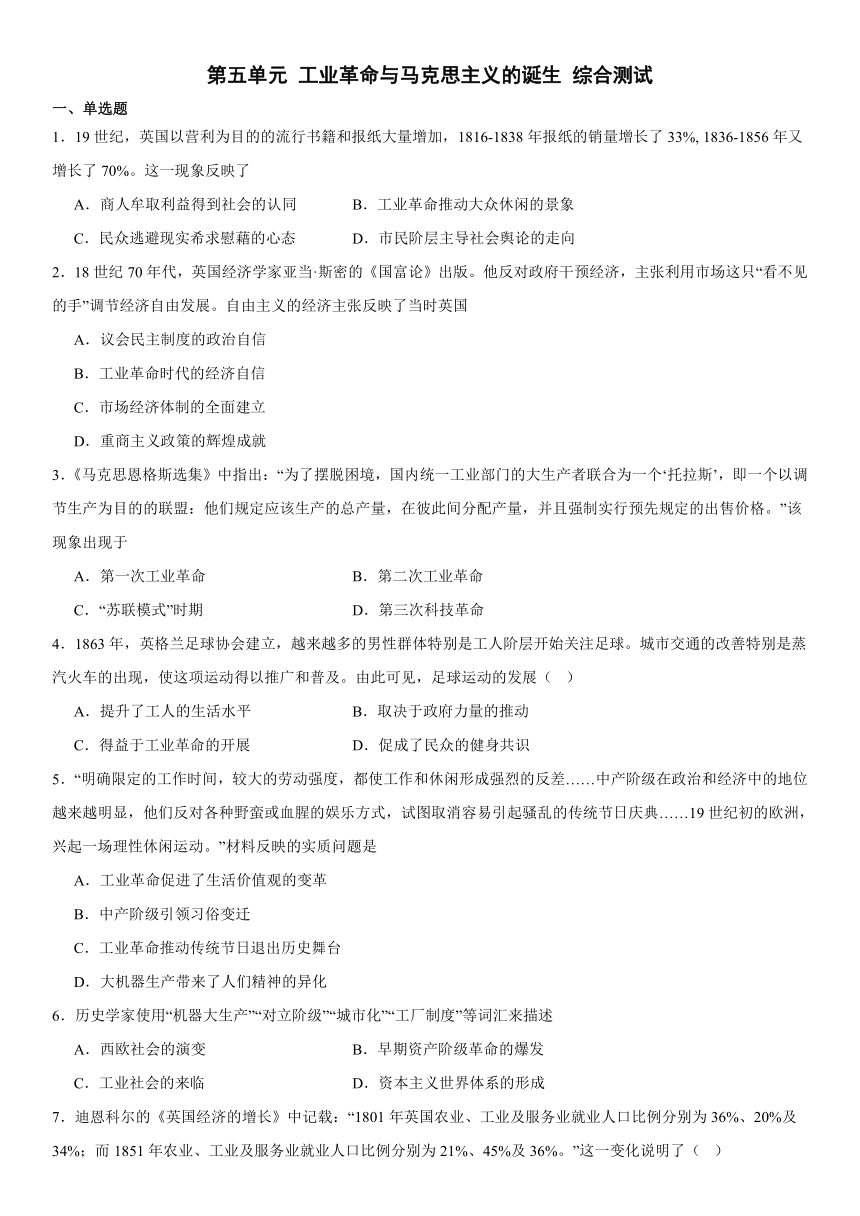

20.人们常说的工业1.0、工业2.0、工业3.0、工业4.0,相对应的是从18世纪后期到21世纪初人类经历的四次大规模工业革命或科技革命。下表中工业2.0下方的空格处应填写

A.机器化 B.电气化 C.信息化 D.数字化

21.具有近代意义的“最惠国待遇”滥觞于17 世纪的欧洲,是国与国之间在进出口贸易、税收、通航等方面互相给予优惠利益、提供必要的方便、享受某些特权等方面的一项制度。1860 年英法通商条约的签订,使现代意义的无条件的最惠国待遇真正诞生,类似条约在欧洲各国流行,全球贸易额由此大幅上升。以下属于现代意义的“最惠国待遇”诞生的主要原因的是( )

A.工业革命在欧美的逐渐扩展

B.提倡自由贸易的自由主义经济理论的推动

C.资本主义世界市场最终形成

D.主要资本主义国家大力扶植私人企业

22.1870~1913年间,德国的煤灰开采量从3400万吨增至27730万吨,钢产量从17万吨猛增至1832万吨,铁产量从139万吨增至1931万吨。到1913年,德国的钢铁产量比英、法两国钢铁产量的总和还要多,仅次于美国。材料反映出( )

A.统一推动了德国经济的发展 B.德国成为世界头号资本主义强国

C.德国工业化水平得到了提升 D.英法传统殖民强国经济日益衰退

二、材料分析题

23.中国古代以先进的农业文明闻名于世。农耕作为最基本的经济形式,支撑着中国古代的社会生产和社会生活。根据材料回答问题

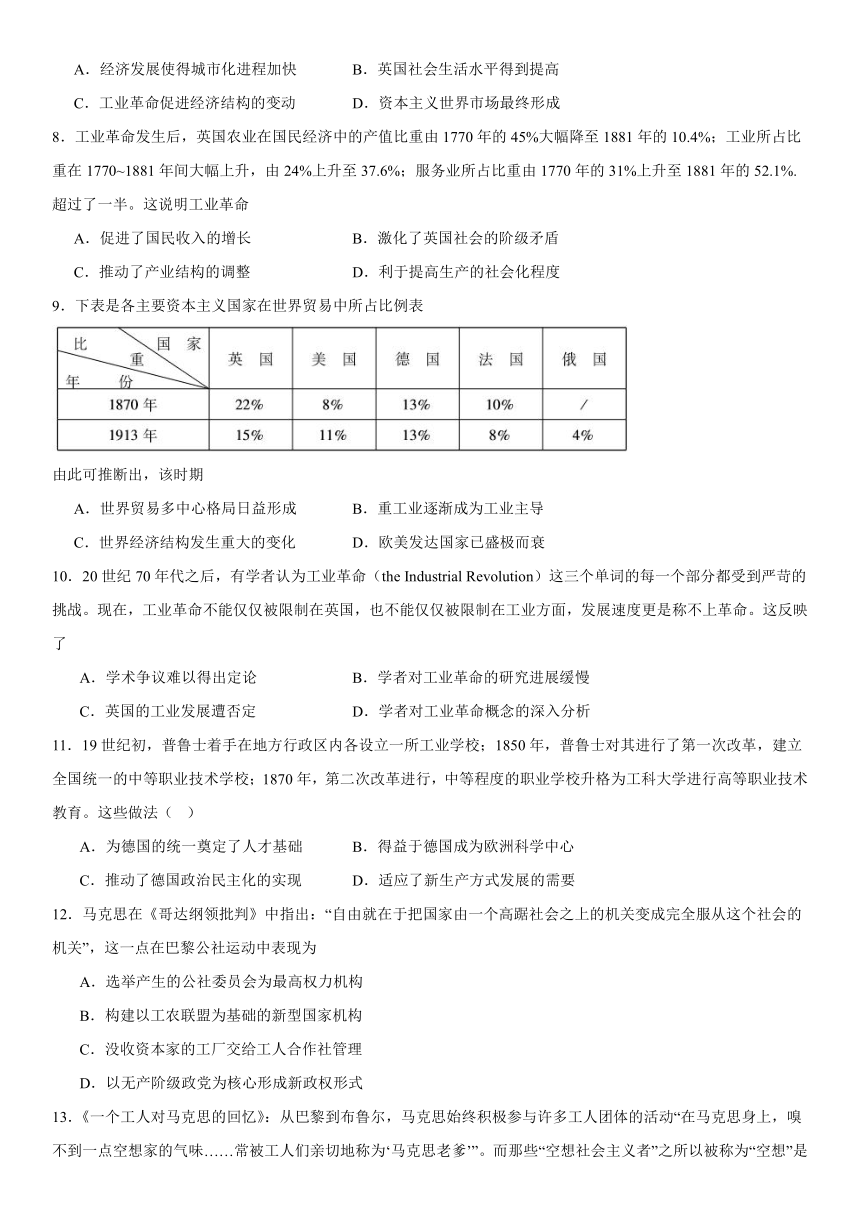

材料一

铁锄 牛耕

材料二 农夫早出暮入,耕稼树艺,多泵菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织迁,多治麻丝葛,捆布参,此其分事也。

——《墨子·非乐上》

材料三 徐州古丰县,有村日朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。生为村之民,死为村之尘。

——白居易《朱陈村》

请回答:

材料四 由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,而使人与自然、人与人的关系及相关的文化价值体系发生了根本性变化,即为文明转型。例如一万年前,在人口和资源的压力下,人类从渔猎采集文明向游牧、农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。几百年前,欧洲农耕文明的发展也面临着人口与资源的激烈矛盾。后来,西方文明出现新的转型,开始了文艺复兴,发明了蒸汽机,并因此牵动了工业革命,展开了一场人类对自然更大的征服运动。工业文明开采挖掘出地底深处的几百种矿产资源,将其转化为人类可支配使用的财富,……,逐步建立起了以自由企业为中心的自由民主政体。

材料五 第二次工业革命后,为攫取高额利润,垄断资本家还把大量“过剩资本”输出到国外……随着资本输出的增加和垄断组织国外联系的扩大,各国大垄断组织之间为使本国经济发展获得更多市场,对外抢夺殖民地、划分势力范围的斗争日益加剧。到1914年,英、俄、德、法、美、日、比、荷等占有的殖民地、半殖民地约占全世界面积的三分之二,世界差不多被瓜分完毕,世界上所有的国家和民族都被纳入资本主义体系之中,无所不包的资本主义体系在19世纪末20世纪初因第二次工业革命的扩展而最终确立,世界经济也最终形成。

——康桂英《第一、二次工业革命与世界经济的形成》

(1)材料一两幅图片反映了中国古代农业生产方面有什么变化?这种变化最早始于何时?材料二、三反映了我国古代的生产方式具有怎样的特点?

(2)根据材料四,人类经历了怎样的由低级文明向高级文明的演进过程?影响文明转型的最主要的两大因素是什么?根据材料五,指出垄断资本家资本输出产生的影响。结合所学,简述第二次工业革命推动形成的国际劳动分工基本格局。

24.阅读材料,完成下列要求。

材料一 工业革命后,工业生产的流程日益复杂,规模不断扩大,各种不同门类、不同规模的工业企业在地域渐趋集中。19世纪上半叶,伦敦、曼彻斯特创建了一批新型的大学和中等学校,这些学校把实用科学技术放在首位。城市重视教育发展,在民众间普及教育,结婚登记材料显示,1840年,城市男子中有66%的人能签署结婚登记书,1870年上升到80%。在城市化过程中,新兴工业资产阶级的经济实力超越了土地贵族,从18世纪下半叶起,资产阶级提出了改革议会代表的选举制度,废除保护关税制度,实行自由贸易,消除政治领域中营私舞弊现象的主张。

——摘编自王章辉《近代英国城市化初探》

材料二 从1843年到1893年间,长江下游地区的城市化率从7.4%上涨到10.6%,岭南地区从7.0%上涨到8.7%,长江上游地区从4.1%增加到4.7%。当现代化的科技和资本在改变城市的同时,农村还重复着几千年前的生产方式和经营方式,随着差异的扩大导致了城乡之间的全面对立,使得整个社会的转型更加困难。原来的城市平民社会以农民为主体,晚清时期出现了工人阶级和资产阶级。城市空间出现新城区、旧城区和棚户区贫民窟同时并存的现象,由此产生一系列的城市问题,给城市治理带来巨大挑战。

——摘编自顾强、张钊铭《从城市化到城市治理:晚清时期中国城市发展的历史逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述城市化在英国社会发展进程中的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳晚清时期中国城市化的特征,并分析其原因。

三、论述题

25.阅读材料,回答问题。

从材料中选取三幅相互关联的图片按时间排序,并结合所学知识对其关系进行解释。

参考答案:

1.B

2.B

3.B

4.C

5.A

6.C

7.C

8.C

9.A

10.D

11.D

12.A

13.B

14.A

15.C

16.B

17.A

18.D

19.C

20.B

21.A

22.C

23.(1)使用铁农具和牛耕。均始于春秋战国时期。

生产方式:以种植业为主。小农经济,以家庭为生产单位,男耕女织(农业和家庭手工业相结合),自给自足,具有封闭性。

(2)过程:渔猎采集文明到农耕文明,再到工业文明两大因素:生产技术和社会组织方式。

影响:帝国主义国家之间的矛盾加深;掀起了瓜分世界的狂潮;资本主义世界体系形成。基本格局:粮食和原料的生产越来越集中于亚非拉第三世界国家;工业生产则集中于欧美和日本。

24.(1)作用:促进工业化发展;带动教育发展,有利于教育普及;推动英国资产阶级代议制的完善;促进资本主义经济的发展。

(2)特征:城市化速度快,区域发展不均衡;城乡全面对立;受现代科技和资本的影响;城市化伴随着阶级结构的变动;出现城市问题。

原因:近代中国逐步沦为半殖民地半封建社会,中国被迫卷入世界市场,带动了城市化;城乡发展不协调;由传统农业社会向近代文明转变出现的阶级结构变动;城市化水平、进程不同会带来城市化问题。

25.示例1:排序:麦哲伦环球航行——珍妮纺纱机——《共产党宣言》。

解释:16世纪初以麦哲伦船队环球航行为代表的新航路开辟,推动海外市场不断开拓。为满足不断增长的市场需求,18世纪60年代出现了珍妮纺纱机等新技术。引发了工业革命。随着工业革命发展,资本主义各种弊端逐渐显现,工人运动兴起,1848年《共产党宣言》发表,标志马克思主义诞生,推动国际工人运动发展。

示例2:排序:珍妮纺纱机--柏林会议——阿杜瓦战役。

解释:18世纪60年代以珍妮纺纱机为代表的技术发明,推动了工业革命的发生。西方主要资本主义国家凭借工业实力,大肆对外扩张,彼此之间冲突加剧。为解决争夺非洲的矛盾,帝国主义国家1884年召开柏林会议,加快了瓜分非洲的速度。帝国主义的侵略,遭到非洲人民的抵制,埃塞俄比亚在孟尼利克二世领导下打败意大利,保持了民族独立。

一、单选题

1.19世纪,英国以营利为目的的流行书籍和报纸大量增加,1816-1838年报纸的销量增长了33%, 1836-1856年又增长了70%。这一现象反映了

A.商人牟取利益得到社会的认同 B.工业革命推动大众休闲的景象

C.民众逃避现实希求慰藉的心态 D.市民阶层主导社会舆论的走向

2.18世纪70年代,英国经济学家亚当·斯密的《国富论》出版。他反对政府干预经济,主张利用市场这只“看不见的手”调节经济自由发展。自由主义的经济主张反映了当时英国

A.议会民主制度的政治自信

B.工业革命时代的经济自信

C.市场经济体制的全面建立

D.重商主义政策的辉煌成就

3.《马克思恩格斯选集》中指出:“为了摆脱困境,国内统一工业部门的大生产者联合为一个‘托拉斯’,即一个以调节生产为目的的联盟:他们规定应该生产的总产量,在彼此间分配产量,并且强制实行预先规定的出售价格。”该现象出现于

A.第一次工业革命 B.第二次工业革命

C.“苏联模式”时期 D.第三次科技革命

4.1863年,英格兰足球协会建立,越来越多的男性群体特别是工人阶层开始关注足球。城市交通的改善特别是蒸汽火车的出现,使这项运动得以推广和普及。由此可见,足球运动的发展( )

A.提升了工人的生活水平 B.取决于政府力量的推动

C.得益于工业革命的开展 D.促成了民众的健身共识

5.“明确限定的工作时间,较大的劳动强度,都使工作和休闲形成强烈的反差……中产阶级在政治和经济中的地位越来越明显,他们反对各种野蛮或血腥的娱乐方式,试图取消容易引起骚乱的传统节日庆典……19世纪初的欧洲,兴起一场理性休闲运动。”材料反映的实质问题是

A.工业革命促进了生活价值观的变革

B.中产阶级引领习俗变迁

C.工业革命推动传统节日退出历史舞台

D.大机器生产带来了人们精神的异化

6.历史学家使用“机器大生产”“对立阶级”“城市化”“工厂制度”等词汇来描述

A.西欧社会的演变 B.早期资产阶级革命的爆发

C.工业社会的来临 D.资本主义世界体系的形成

7.迪恩科尔的《英国经济的增长》中记载:“1801年英国农业、工业及服务业就业人口比例分别为36%、20%及34%;而1851年农业、工业及服务业就业人口比例分别为21%、45%及36%。”这一变化说明了( )

A.经济发展使得城市化进程加快 B.英国社会生活水平得到提高

C.工业革命促进经济结构的变动 D.资本主义世界市场最终形成

8.工业革命发生后,英国农业在国民经济中的产值比重由1770年的45%大幅降至1881年的10.4%;工业所占比重在1770~1881年间大幅上升,由24%上升至37.6%;服务业所占比重由1770年的31%上升至1881年的52.1%.超过了一半。这说明工业革命

A.促进了国民收入的增长 B.激化了英国社会的阶级矛盾

C.推动了产业结构的调整 D.利于提高生产的社会化程度

9.下表是各主要资本主义国家在世界贸易中所占比例表

由此可推断出,该时期

A.世界贸易多中心格局日益形成 B.重工业逐渐成为工业主导

C.世界经济结构发生重大的变化 D.欧美发达国家已盛极而衰

10.20世纪70年代之后,有学者认为工业革命(the Industrial Revolution)这三个单词的每一个部分都受到严苛的挑战。现在,工业革命不能仅仅被限制在英国,也不能仅仅被限制在工业方面,发展速度更是称不上革命。这反映了

A.学术争议难以得出定论 B.学者对工业革命的研究进展缓慢

C.英国的工业发展遭否定 D.学者对工业革命概念的深入分析

11.19世纪初,普鲁士着手在地方行政区内各设立一所工业学校;1850年,普鲁士对其进行了第一次改革,建立全国统一的中等职业技术学校;1870年,第二次改革进行,中等程度的职业学校升格为工科大学进行高等职业技术教育。这些做法( )

A.为德国的统一奠定了人才基础 B.得益于德国成为欧洲科学中心

C.推动了德国政治民主化的实现 D.适应了新生产方式发展的需要

12.马克思在《哥达纲领批判》中指出:“自由就在于把国家由一个高踞社会之上的机关变成完全服从这个社会的机关”,这一点在巴黎公社运动中表现为

A.选举产生的公社委员会为最高权力机构

B.构建以工农联盟为基础的新型国家机构

C.没收资本家的工厂交给工人合作社管理

D.以无产阶级政党为核心形成新政权形式

13.《一个工人对马克思的回忆》:从巴黎到布鲁尔,马克思始终积极参与许多工人团体的活动“在马克思身上,嗅不到一点空想家的气味……常被工人们亲切地称为‘马克思老爹’”。而那些“空想社会主义者”之所以被称为“空想”是因为

A.没有付诸实践

B.没有找到实现理想社会现实力量和正确有效的途径

C.没有看到资本主义制度的弊端

D.不主张建立合作、平等、和谐的理想社会

14.第二次工业革命并不是第一次工业革命的简单延续,它具有不同于第一次工业革命的显著特点,表现如下( )

①科学技术与生产更紧密结合

②几乎在主要资本主义国家同时发生

③取得了更丰富更重要的成果

④生产方式与管理方式发生根本变革

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.在工业时代,知识是经济活动不可缺少的工具。发明家和工程师是把许多新奇之物带入日常应用的关键人物,爱迪生就是把电从科学理论层面带入到日常生活方面的天才。以下属于他发明的是

A.电磁感应 B.大功率发电机 C.钨丝灯泡 D.电报

16.1804年,特里维西克把瓦特的蒸汽机用到运输工具上,造出了世界上首辆可实际运作的蒸汽机车。1825年,英国第一条铁路通车。到了19世纪中期,铁路网已经覆盖了整个欧洲。铁路的迅猛发展

A.开启了技术变革的连锁效应 B.为近代工业发展提供了便利

C.刺激了石油化学工业的兴起 D.实现了欧洲经济的同步发展

17.1834年,英国政府出台了“新济贫法”,规定贫民只有进入“济贫院”后,方可获得实物救济,而“济贫院”实际上是“劳动院”,是“另一个工厂”,这里工作繁重,待遇低下,食物很差,居住也十分拥挤,穷人除非万不得已,不会请求救济。这表明英国政府

A.借此维护庞大的自由劳动力市场 B.是为了阻止贫困人口的无序流动

C.克服旧济贫法中滥施救济的弊端 D.用立法权维护商业资产阶级利益

18.有学者认为,工业革命是重要的“催化剂”,“因为企业影响了社会,那么它就必须接受随之而来的社会义务”,企业需要回应这些问题,并以主动的姿态和行动促进这些问题的解决。该学者认为工业革命客观上( )

A.改变了企业的经营方式 B.推动了阶级矛盾的激化

C.促进了生活环境的改善 D.强化了企业的社会责任

19.17世纪中叶,英国已经成为欧洲的科学技术中心之一,很多科学家关心社会对技术的需求热心于生产技术的改进。由此可推知,英国

A.科学技术进步源于制度的创新 B.政治环境稳定推动了技术革新

C.技术进步源于社会的不断需求 D.政府积极支持和鼓励科技创新

20.人们常说的工业1.0、工业2.0、工业3.0、工业4.0,相对应的是从18世纪后期到21世纪初人类经历的四次大规模工业革命或科技革命。下表中工业2.0下方的空格处应填写

A.机器化 B.电气化 C.信息化 D.数字化

21.具有近代意义的“最惠国待遇”滥觞于17 世纪的欧洲,是国与国之间在进出口贸易、税收、通航等方面互相给予优惠利益、提供必要的方便、享受某些特权等方面的一项制度。1860 年英法通商条约的签订,使现代意义的无条件的最惠国待遇真正诞生,类似条约在欧洲各国流行,全球贸易额由此大幅上升。以下属于现代意义的“最惠国待遇”诞生的主要原因的是( )

A.工业革命在欧美的逐渐扩展

B.提倡自由贸易的自由主义经济理论的推动

C.资本主义世界市场最终形成

D.主要资本主义国家大力扶植私人企业

22.1870~1913年间,德国的煤灰开采量从3400万吨增至27730万吨,钢产量从17万吨猛增至1832万吨,铁产量从139万吨增至1931万吨。到1913年,德国的钢铁产量比英、法两国钢铁产量的总和还要多,仅次于美国。材料反映出( )

A.统一推动了德国经济的发展 B.德国成为世界头号资本主义强国

C.德国工业化水平得到了提升 D.英法传统殖民强国经济日益衰退

二、材料分析题

23.中国古代以先进的农业文明闻名于世。农耕作为最基本的经济形式,支撑着中国古代的社会生产和社会生活。根据材料回答问题

材料一

铁锄 牛耕

材料二 农夫早出暮入,耕稼树艺,多泵菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织迁,多治麻丝葛,捆布参,此其分事也。

——《墨子·非乐上》

材料三 徐州古丰县,有村日朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。生为村之民,死为村之尘。

——白居易《朱陈村》

请回答:

材料四 由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,而使人与自然、人与人的关系及相关的文化价值体系发生了根本性变化,即为文明转型。例如一万年前,在人口和资源的压力下,人类从渔猎采集文明向游牧、农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。几百年前,欧洲农耕文明的发展也面临着人口与资源的激烈矛盾。后来,西方文明出现新的转型,开始了文艺复兴,发明了蒸汽机,并因此牵动了工业革命,展开了一场人类对自然更大的征服运动。工业文明开采挖掘出地底深处的几百种矿产资源,将其转化为人类可支配使用的财富,……,逐步建立起了以自由企业为中心的自由民主政体。

材料五 第二次工业革命后,为攫取高额利润,垄断资本家还把大量“过剩资本”输出到国外……随着资本输出的增加和垄断组织国外联系的扩大,各国大垄断组织之间为使本国经济发展获得更多市场,对外抢夺殖民地、划分势力范围的斗争日益加剧。到1914年,英、俄、德、法、美、日、比、荷等占有的殖民地、半殖民地约占全世界面积的三分之二,世界差不多被瓜分完毕,世界上所有的国家和民族都被纳入资本主义体系之中,无所不包的资本主义体系在19世纪末20世纪初因第二次工业革命的扩展而最终确立,世界经济也最终形成。

——康桂英《第一、二次工业革命与世界经济的形成》

(1)材料一两幅图片反映了中国古代农业生产方面有什么变化?这种变化最早始于何时?材料二、三反映了我国古代的生产方式具有怎样的特点?

(2)根据材料四,人类经历了怎样的由低级文明向高级文明的演进过程?影响文明转型的最主要的两大因素是什么?根据材料五,指出垄断资本家资本输出产生的影响。结合所学,简述第二次工业革命推动形成的国际劳动分工基本格局。

24.阅读材料,完成下列要求。

材料一 工业革命后,工业生产的流程日益复杂,规模不断扩大,各种不同门类、不同规模的工业企业在地域渐趋集中。19世纪上半叶,伦敦、曼彻斯特创建了一批新型的大学和中等学校,这些学校把实用科学技术放在首位。城市重视教育发展,在民众间普及教育,结婚登记材料显示,1840年,城市男子中有66%的人能签署结婚登记书,1870年上升到80%。在城市化过程中,新兴工业资产阶级的经济实力超越了土地贵族,从18世纪下半叶起,资产阶级提出了改革议会代表的选举制度,废除保护关税制度,实行自由贸易,消除政治领域中营私舞弊现象的主张。

——摘编自王章辉《近代英国城市化初探》

材料二 从1843年到1893年间,长江下游地区的城市化率从7.4%上涨到10.6%,岭南地区从7.0%上涨到8.7%,长江上游地区从4.1%增加到4.7%。当现代化的科技和资本在改变城市的同时,农村还重复着几千年前的生产方式和经营方式,随着差异的扩大导致了城乡之间的全面对立,使得整个社会的转型更加困难。原来的城市平民社会以农民为主体,晚清时期出现了工人阶级和资产阶级。城市空间出现新城区、旧城区和棚户区贫民窟同时并存的现象,由此产生一系列的城市问题,给城市治理带来巨大挑战。

——摘编自顾强、张钊铭《从城市化到城市治理:晚清时期中国城市发展的历史逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述城市化在英国社会发展进程中的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳晚清时期中国城市化的特征,并分析其原因。

三、论述题

25.阅读材料,回答问题。

从材料中选取三幅相互关联的图片按时间排序,并结合所学知识对其关系进行解释。

参考答案:

1.B

2.B

3.B

4.C

5.A

6.C

7.C

8.C

9.A

10.D

11.D

12.A

13.B

14.A

15.C

16.B

17.A

18.D

19.C

20.B

21.A

22.C

23.(1)使用铁农具和牛耕。均始于春秋战国时期。

生产方式:以种植业为主。小农经济,以家庭为生产单位,男耕女织(农业和家庭手工业相结合),自给自足,具有封闭性。

(2)过程:渔猎采集文明到农耕文明,再到工业文明两大因素:生产技术和社会组织方式。

影响:帝国主义国家之间的矛盾加深;掀起了瓜分世界的狂潮;资本主义世界体系形成。基本格局:粮食和原料的生产越来越集中于亚非拉第三世界国家;工业生产则集中于欧美和日本。

24.(1)作用:促进工业化发展;带动教育发展,有利于教育普及;推动英国资产阶级代议制的完善;促进资本主义经济的发展。

(2)特征:城市化速度快,区域发展不均衡;城乡全面对立;受现代科技和资本的影响;城市化伴随着阶级结构的变动;出现城市问题。

原因:近代中国逐步沦为半殖民地半封建社会,中国被迫卷入世界市场,带动了城市化;城乡发展不协调;由传统农业社会向近代文明转变出现的阶级结构变动;城市化水平、进程不同会带来城市化问题。

25.示例1:排序:麦哲伦环球航行——珍妮纺纱机——《共产党宣言》。

解释:16世纪初以麦哲伦船队环球航行为代表的新航路开辟,推动海外市场不断开拓。为满足不断增长的市场需求,18世纪60年代出现了珍妮纺纱机等新技术。引发了工业革命。随着工业革命发展,资本主义各种弊端逐渐显现,工人运动兴起,1848年《共产党宣言》发表,标志马克思主义诞生,推动国际工人运动发展。

示例2:排序:珍妮纺纱机--柏林会议——阿杜瓦战役。

解释:18世纪60年代以珍妮纺纱机为代表的技术发明,推动了工业革命的发生。西方主要资本主义国家凭借工业实力,大肆对外扩张,彼此之间冲突加剧。为解决争夺非洲的矛盾,帝国主义国家1884年召开柏林会议,加快了瓜分非洲的速度。帝国主义的侵略,遭到非洲人民的抵制,埃塞俄比亚在孟尼利克二世领导下打败意大利,保持了民族独立。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体