七下科学 第2章 对环境的察觉 期末复习卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 七下科学 第2章 对环境的察觉 期末复习卷(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-06-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

七下科学第二单元对环境的察觉期末复习卷

一、选择题(每题2分,共40分)

1.如图所示,在A、B、C、D四个相同的玻璃瓶中,装入不同高度的水,则( )

A.敲打D瓶发出的声音传播得最快

B.用嘴依次吹瓶口,A的音调最高

C.用筷子依次敲打瓶口,B的音调最高

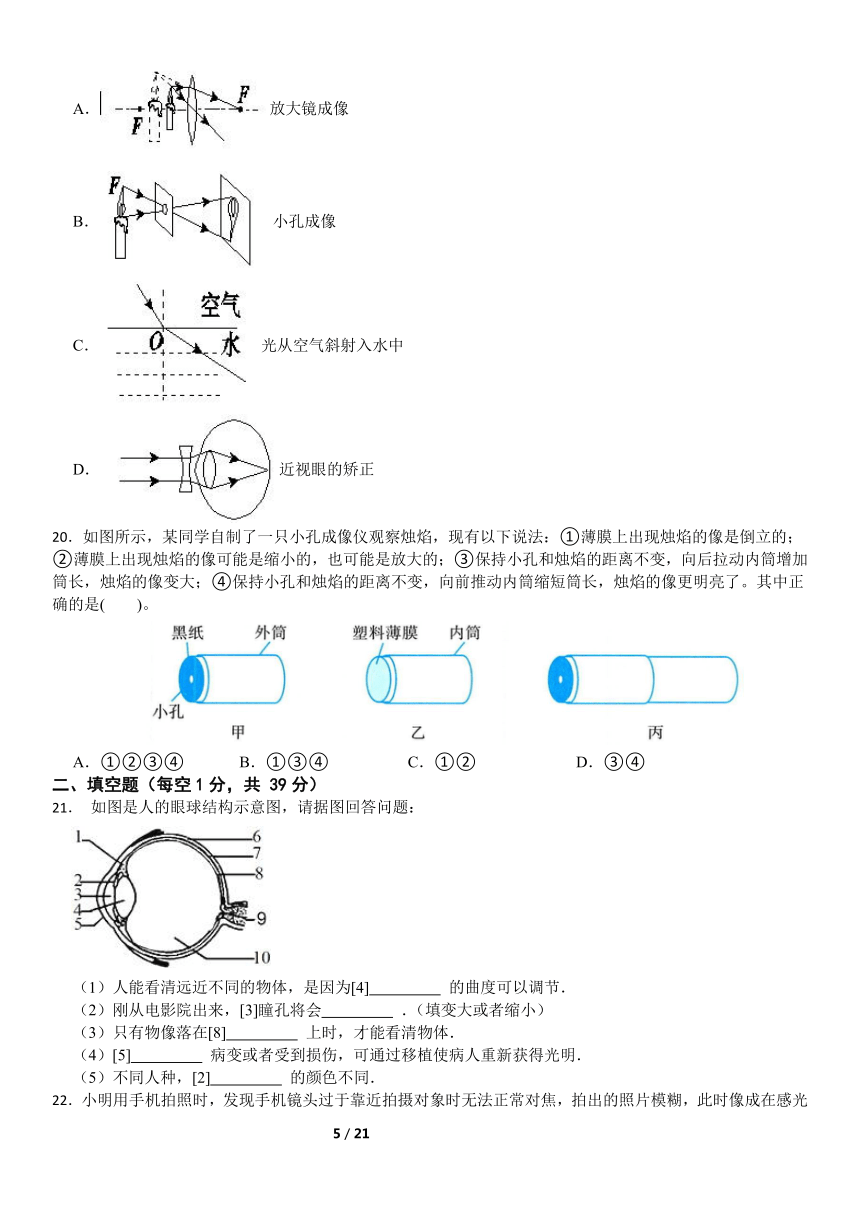

D.瓶周围有没有空气,瓶发出的声音都能直接传入人耳

2.某同学在做透镜成像的实验时,将一支点燃的蜡烛放在距离透镜20cm的地方,当它向透镜移动时,其倒立的像移动速度大于蜡烛移动速度,则可判断此透镜( )

A.是凸透镜,焦距为20cm B.是凸透镜,焦距可能为15cm

C.是凹透镜,焦距为20cm D.是凹透镜,焦距可能为15cm

3.对下列几种光现象的解释不正确的是( )

A.“湖光映彩霞”——光的反射现象B.“潭清凝水浅”——光的折射现象

C.皮影利用了平面镜成像的原理D.“风吹草低见牛羊”——光的直线传播

4.小枫同学用焦距为10cm的凸透镜做“探究凸透镜成像的规律”的实验中,说法正确的是( )

A.如图所示,保持蜡烛和凸透镜的位置不变,即物距为25cm,要使烛焰在光屏上成清晰的像,光屏应远离凸透镜

B.若保持图中物距不变,正确调节光屏后,光屏上成的像是放大的,这是投影仪的原理

C.上述实验中,蜡烛依然保持在光具座上的10 cm处,将凸透镜和光屏分别移至25 cm、55 cm处,光屏上又可以得到一个清晰的像。保持蜡烛和光屏位置不变,若想光屏上再次呈现清晰的像,应将凸透镜向右再移5 cm

D.实验中由于蜡烛会随实验时间延长烧短,要想成像仍然在光屏中央,可保持透镜和光屏不动将蜡烛向上调节适当高度,或在蜡烛和光屏不动的情况下将透镜向下调节适当高度

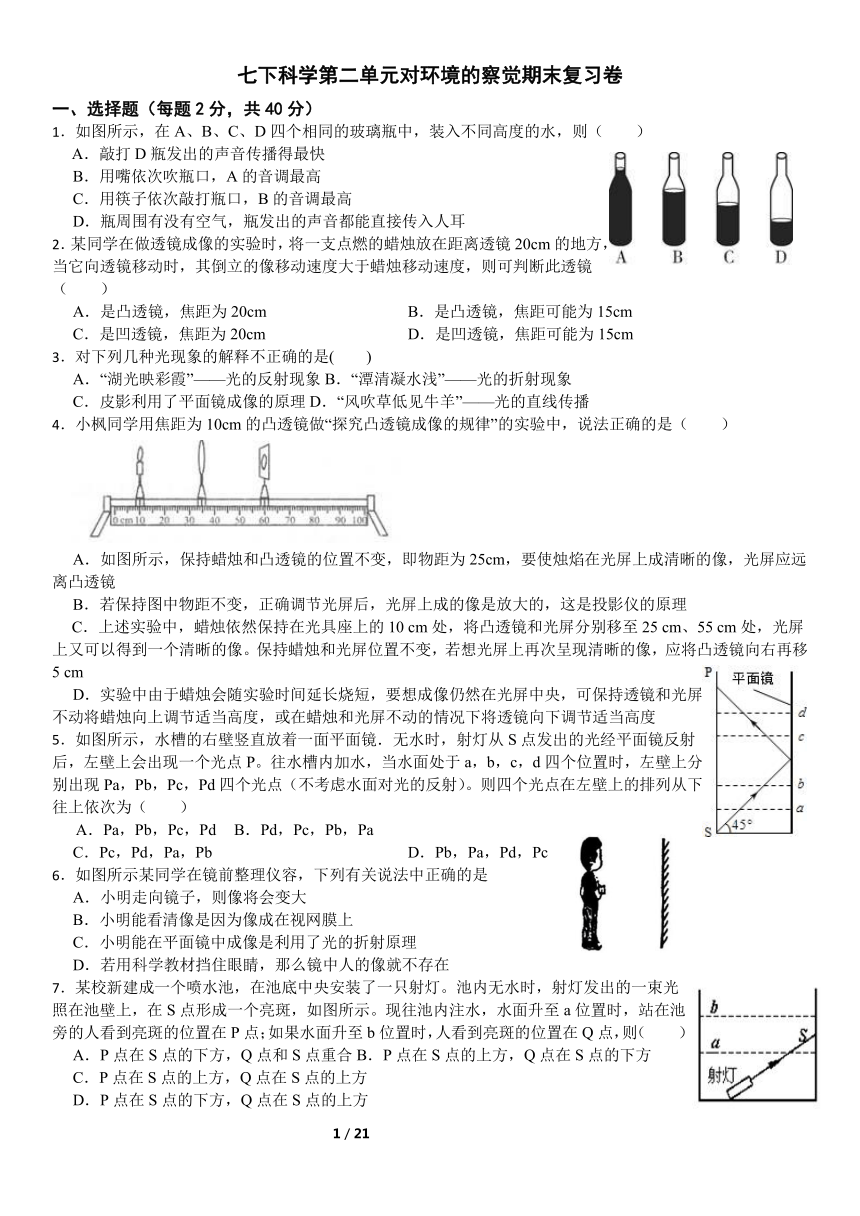

5.如图所示,水槽的右壁竖直放着一面平面镜.无水时,射灯从S点发出的光经平面镜反射后,左壁上会出现一个光点P。往水槽内加水,当水面处于a,b,c,d四个位置时,左壁上分别出现Pa,Pb,Pc,Pd四个光点(不考虑水面对光的反射)。则四个光点在左壁上的排列从下往上依次为( )

A.Pa,Pb,Pc,Pd B.Pd,Pc,Pb,Pa

C.Pc,Pd,Pa,Pb D.Pb,Pa,Pd,Pc

6.如图所示某同学在镜前整理仪容,下列有关说法中正确的是

A.小明走向镜子,则像将会变大

B.小明能看清像是因为像成在视网膜上

C.小明能在平面镜中成像是利用了光的折射原理

D.若用科学教材挡住眼睛,那么镜中人的像就不存在

7.某校新建成一个喷水池,在池底中央安装了一只射灯。池内无水时,射灯发出的一束光照在池壁上,在S点形成一个亮斑,如图所示。现往池内注水,水面升至a位置时,站在池旁的人看到亮斑的位置在P点;如果水面升至b位置时,人看到亮斑的位置在Q点,则( )

A.P点在S点的下方,Q点和S点重合B.P点在S点的上方,Q点在S点的下方

C.P点在S点的上方,Q点在S点的上方

D.P点在S点的下方,Q点在S点的上方

8.小明用半圆形玻璃砖研究光的折射.她让一束光线从空气射到玻璃砖的圆心后,发现光线最终从玻璃砖射出,回到了空气中.下列哪幅图能正确反映实验时的光路( )

A. B. C. D.

9.如图所示,一点光源位于凸透镜的主光轴上,凸透镜位置固定。当点光源位于A点时,它的像在B点;当点光源位于B点时,它的像在C点。则凸透镜位于( )

A.A的左侧 B.A、B之间

C.B、C之间 D.C的右侧

10.小宁用电蜡烛、凸透镜(焦距为10cm)、光屏在光具座上进行”探究凸透镜成像的规律”的实验,图甲的光屏上出现了烛焰清晰的像。则下列说法正确的是( )

A.图甲的成像原理与教室里的投影仪的成像原理相同

B.用不透光的黑布遮住图甲中透镜的上半部分,光屏上的像的上半部分消失

C.保持凸透镜的位置不变,电蜡烛向左移动,光屏要向右移动才能使像变清晰

D.将光具座上器材移至如图乙所示位置,人眼只有在B处才能观察到烛焰放大的像

11.小丁在“探究凸透镜成像规律”的实验中,用米尺在水平桌面上画一直线并标明刻度,将透镜固定在50cm处,蜡烛位于透镜左侧的某一位置。小丁首先在60cm处观察到像,如图甲;之后在60cm处固定一平面镜,眼睛在蜡烛上方向平面镜看去,如图乙。下列说法中错误的是( )

A.平面镜的作用是改变光线的传播方向

B.该凸透镜的焦距一定小于 5cm

C.甲图中,观察到的是正立、放大的虚像

D.可以通过平面镜看到原蜡烛放大的虚像

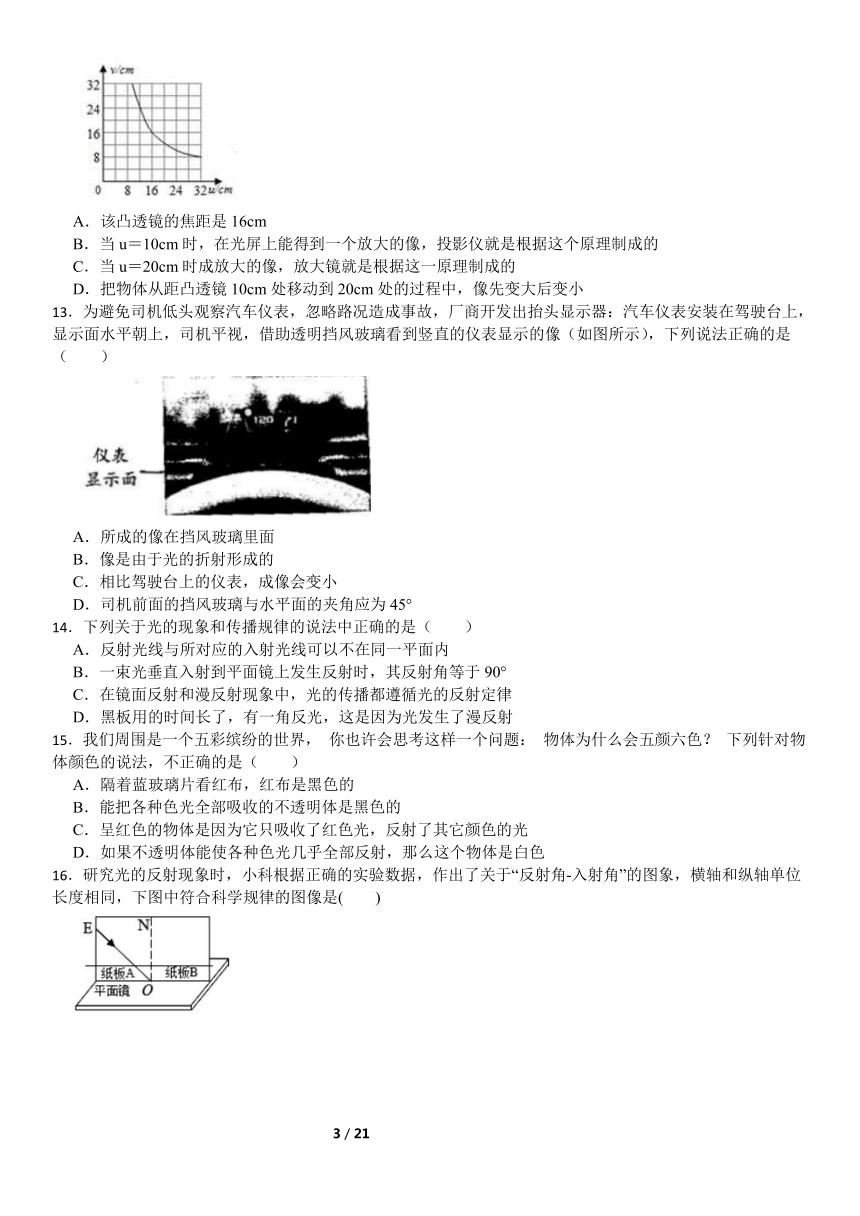

12.小金同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中,记录并绘制了像到凸透镜的距离v跟物体到凸透锐的距离u之间关系的图像,如图所示,下列判断正确的是( )

A.该凸透镜的焦距是16cm

B.当u=10cm时,在光屏上能得到一个放大的像,投影仪就是根据这个原理制成的

C.当u=20cm时成放大的像,放大镜就是根据这一原理制成的

D.把物体从距凸透镜10cm处移动到20cm处的过程中,像先变大后变小

13.为避免司机低头观察汽车仪表,忽略路况造成事故,厂商开发出抬头显示器:汽车仪表安装在驾驶台上,显示面水平朝上,司机平视,借助透明挡风玻璃看到竖直的仪表显示的像(如图所示),下列说法正确的是( )

A.所成的像在挡风玻璃里面

B.像是由于光的折射形成的

C.相比驾驶台上的仪表,成像会变小

D.司机前面的挡风玻璃与水平面的夹角应为45°

14.下列关于光的现象和传播规律的说法中正确的是( )

A.反射光线与所对应的入射光线可以不在同一平面内

B.一束光垂直入射到平面镜上发生反射时,其反射角等于90°

C.在镜面反射和漫反射现象中,光的传播都遵循光的反射定律

D.黑板用的时间长了,有一角反光,这是因为光发生了漫反射

15.我们周围是一个五彩缤纷的世界, 你也许会思考这样一个问题: 物体为什么会五颜六色? 下列针对物体颜色的说法,不正确的是( )

A.隔着蓝玻璃片看红布,红布是黑色的

B.能把各种色光全部吸收的不透明体是黑色的

C.呈红色的物体是因为它只吸收了红色光,反射了其它颜色的光

D.如果不透明体能使各种色光几乎全部反射,那么这个物体是白色

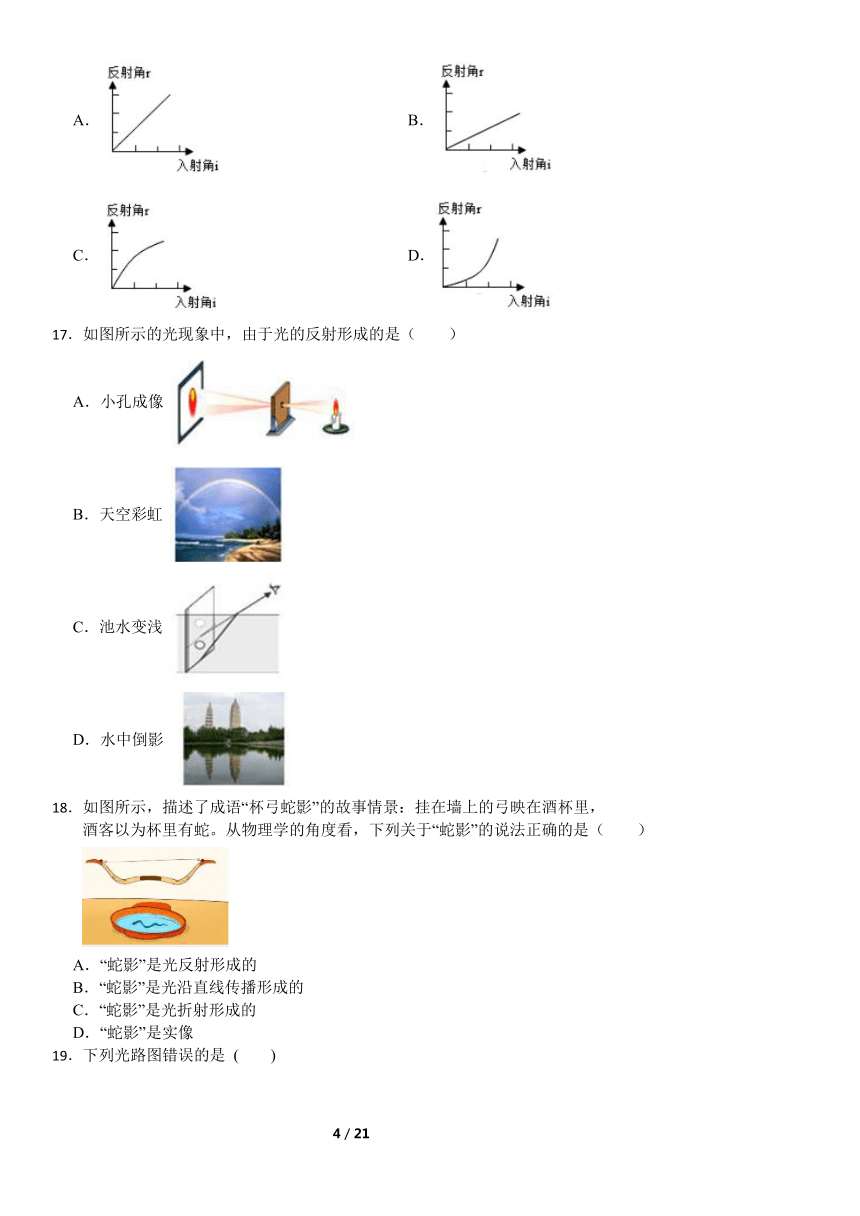

16.研究光的反射现象时,小科根据正确的实验数据,作出了关于“反射角-入射角”的图象,横轴和纵轴单位长度相同,下图中符合科学规律的图像是( )

A. B.

C. D.

17.如图所示的光现象中,由于光的反射形成的是( )

A.小孔成像

B.天空彩虹

C.池水变浅

D.水中倒影

18.如图所示,描述了成语“杯弓蛇影”的故事情景:挂在墙上的弓映在酒杯里,

酒客以为杯里有蛇。从物理学的角度看,下列关于“蛇影”的说法正确的是( )

A.“蛇影”是光反射形成的

B.“蛇影”是光沿直线传播形成的

C.“蛇影”是光折射形成的

D.“蛇影”是实像

19.下列光路图错误的是 ( )

A.放大镜成像

B.小孔成像

C.光从空气斜射入水中

D.近视眼的矫正

20.如图所示,某同学自制了一只小孔成像仪观察烛焰,现有以下说法:①薄膜上出现烛焰的像是倒立的;②薄膜上出现烛焰的像可能是缩小的,也可能是放大的;③保持小孔和烛焰的距离不变,向后拉动内筒增加筒长,烛焰的像变大;④保持小孔和烛焰的距离不变,向前推动内筒缩短筒长,烛焰的像更明亮了。其中正确的是( )。

A.①②③④ B.①③④ C.①② D.③④

二、填空题(每空1分,共 39分)

21. 如图是人的眼球结构示意图,请据图回答问题:

(1)人能看清远近不同的物体,是因为[4] 的曲度可以调节.

(2)刚从电影院出来,[3]瞳孔将会 .(填变大或者缩小)

(3)只有物像落在[8] 上时,才能看清物体.

(4)[5] 病变或者受到损伤,可通过移植使病人重新获得光明.

(5)不同人种,[2] 的颜色不同.

22.小明用手机拍照时,发现手机镜头过于靠近拍摄对象时无法正常对焦,拍出的照片模糊,此时像成在感光器(相当于光屏)的 (填“前”或“后”)面。小明发现将 透镜紧靠在手机镜头上可以解决这一问题,从而理解了手机微距镜头的工作原理。

23.如图所示是一架飞机在湖面上空飞行时的情景,飞机在水中的倒影是光在平静的水面发生 (填“镜面"或“漫")反射形成的,飞机上升时,它在水中像的大小将 (填“变大”“变小”或“不变”)。湖水深2m,飞机飞行到距水面100m时,飞机与它在水中的像相距 m。

24.早晨,阳光以接近于真空中的传播速度 m/s照到地球,当与地面的夹角为40°时,射到一块平面镜上(如图所示),则入射光线与反射光线的夹角 ,反射光线正好经过点O,随着时间的推移,反射光将向 (填“A”或“B”)侧移动。

25.不透明物体的颜色是由其 的光的颜色决定的。

26.我国古代在光学现象方面已经有很多研究。

(1)墨子在《墨经》中论述了小孔成像现象,如图甲。小孔成像是利用了. 原理。

(2)汉代,刘安就在《淮南万毕术》中谈到:“取大镜高悬,置水盆于其下,则见四邻矣”。如图乙是简易的 的雏形。 (选填“显微镜”、 “潜望镜”或“望远镜”)

(3)唐代的张志和在《玄真子》中记载“背日喷乎水,成虹霓之状”,这是光的 现象,说明太阳光是一种 (选填“单色光”或“复色光”)。

27.如图所示MN是空气和玻璃的分界面,一束光线射到MN面O处时发生反射和折射现象,则入射角为 (填角度)、折射角为 (填角度)、MN的右方是 (填物质名称)。

28. 如图所示,三条互相平行的光线入射到凹凸不平的物体表面上,三条反射光线 (选填“会”或“不会”)平行射出,这种反射 (选填“遵循”或“不遵循”)光的反射定律。

29.如图所示,根据透镜对光的作用分别在图甲、乙中画出折射光线和入射光线,并在图丙的虚线框中填上合适的透镜。

30.某同学家的热水器的温度控制器未能正确安装,他从镜子里看到了如图所示的像,则此时显示的温度是 。如果显示的温度是64℃,请在空格处画出通过镜子看到的数字的像 。

31.请根据所学知识解释以下现象:

(1)在“盲人摸象”这个成语故事里,盲人是用 来感知“象”的形状,“象”的 形状的形成部位是 。

(2)如图,聋哑少女听不到声音而能展现优美的舞姿,她们是如何感知音乐节奏的?训练中,技术人员通过加大音量,使音响、舞台产生 ,从而使靠在音响上或站在舞台上的聋哑少 女感觉到音乐节奏的变化。

32.眼睛是心灵的窗户,爱护眼睛已经成为我们的共识。请据图回答。

(1)图甲中晶状体和角膜的作用相当于一个 镜,把来自物体的光折射后会聚在视网膜上,形成的是 的实像。

(2)近视的同学需要佩戴眼镜矫正。图乙中属于近视眼矫正的是 (选填 “①”或“②”)。

(3)长时间用眼后,会使眼睛干涩,有的同学喜欢用眼药水缓解。下 列不支持使用眼药水的是 。

A.有的眼药水,会使睫状肌继续工作,导致疲劳更难缓解。

B.有的眼药水主要成分与泪液成分相同,眼睛干涩时,可适当缓解症状。

C.眼药水中含有防腐剂,长期过度接触防腐剂,可能会对眼睛产生伤害。

三、实验探究题(每空1分,共12分)

33.墨子对小孔成像的研究比牛顿还要早2000年,墨子的研究表明:实验时像的大小不一。 那么,像的大小与哪些因素有关呢?某学习小组提出以下猜想:

猜想1:与小孔的大小有关

猜想2:与白纸到小孔的距离有关

猜想3:与蜡烛到小孔的距离有关

他们用蜡烛、带小孔的硬纸板、白纸进行实验(如图甲所示)。

(1)每次实验中白纸上都呈现的是 的像。(填“倒立”或“正立”)

(2)为验证猜想 ,该学习小组的成员固定蜡烛、硬纸板和白纸的位置,更换使用如图乙所示3种硬纸板(孔径为1mm、2mm、3mm)依次进行实验,发现像的大小相同。

(3)学习小组在验证猜想3后,将实验结果记录在下表中。

实验次数 蜡烛到小孔的距离(cm) 白纸到小孔的距离(cm) 白纸上像的大小

1 5 10 大

2 10 10 中

3 15 10 小

问:①需要用到的测量工具有 ;

②根据表格中数据,可以得出结论: .

34. 如图甲所示是小金同学探究“平面镜成像特点”的实验装置。

(1)A、B两根蜡烛的大小和形状相同,这样做的目的是 ;

(2)小金同学按照如图甲所示测出来蜡烛和像的位置以及它们到平面镜的距离后,让蜡烛以1cm/s的速度在桌面上沿着平面镜向右水平直线移动,像相对于蜡烛的速度是 cm/s;

(3)实验中,若看到蜡烛A 通过玻璃板成两个像,如图乙所示,其中距离观察者较近的像A' 较 (选填“亮”或“暗”) ;

(4)丙图为猫咪照镜子的情境,若猫的头部位置保持不变,把镜子沿中间截成两半,将右边一半沿原来位置直线向右移一段距离,则左、右两半面镜子____。

A.各成半个像,合起来成一个完整的像;

B.左半边镜子成完整像,右半边不成像;

C.都成完整的像,但两个像在不同位置;

D.都成完整的像,且两个像在同一位置。

35.甲图是“探究平面镜成像特点”和乙图是用蜡烛和烧瓶来“探究凸透镜成像规律”的实验装置。

(1)实验甲中,在确定蜡烛B和蜡烛A的像是否完全重合时,人眼的观察位置应该是____(填字母)。

A.从玻璃板后观察蜡烛

B.在玻璃板前蜡烛A这一侧

C.A与B都需要

(2)实验乙调整蜡烛和烧瓶至如图所示位置,在墙壁上得到清晰 的实像(填像的性质)。

(3)实验中,不改变蜡烛的位置,把甲中M玻璃板和乙中烧瓶分别都竖直向上移,则甲和乙所成的像的位置如何变化?答: 。

36.在某次探究凸透镜成像规律的实验中:

(1)小明想知道实验中所用透镜的焦距,做了如图1甲实验,让镜面垂直于阳光,在透镜下面放上白纸与镜面平行,测出透镜与白纸间距s(单位cm)与对应的白纸被烤焦的时间t(单位 min),绘出如图1乙所示的图像,可判断该透镜的焦距f为 cm;

(2)实验前要调整烛焰的焰心、凸透镜和光屏的中心,使它们位于 。如果实验中固 定好透镜和蜡烛后,发现无论如何移动光屏,光屏上只有一个与透镜大小几乎相同的光斑,其原因可能是 ;

(3)实验过程中,燃烧的蜡烛在不断缩短,导致光屏上的像向 (选填“上”或“下”) 移动;为了使烛焰的像能成在光屏中央,在不更换实验器材的情况下,请写出一种可行的方法: ;

(4)如图1丙,把一块焦距为15cm的凸透镜固定在50cm刻度线位置,蜡烛固定在15cm刻度线位置时,光屏应在 (选填“Ⅰ”、“Ⅱ”或“Ⅲ”)区域内左右移动,才能在光屏上得到清晰的 (选填“倒立”或“正立”)实像;

(5)小明在实验中将蜡烛从略大于一倍焦距处逐渐远离凸透镜,该过程中像的大小将 (选填“变大”、“变小”或“等大”),物距u随时间t的变化图像如图2所示, 则像距v与t的大致变化关系为图中的 (选填“A”、“B”、“C”或“D”)。

四、解答题

37.在汽车驾驶室内,驾驶员通过左右两侧后视镜观察,有看不到的区域(盲区),人或其他车辆应尽量避免进入盲区。如图,S为驾驶员眼睛位置,MN为左侧后视镜左右两边界点,请作出反射光线NS的入射光线,并标出BM到车左侧(虚线所示)之间的盲区。

38.作图:

(1)请完成作图的光路图

(2)如图所示,由点光源 S 发出的某一条光线射到空气和水的分界面上,同时发声反射和折射,其反射光线过点P,折射光线过点Q,试在图中按题意画出光路图。

39.双向镜也称作单面透视玻璃,构造上是在普通玻璃上涂上一层薄膜,这种玻璃可把投射来的光线大部分反射回去,且玻璃前后两面对光线产生的效果相同。下图为小明和小白两位同学在某培训室体验了一回双向镜的实际效果,中间为涂有薄膜的玻璃。请结合所学知识分析如图所示的效果是如何实现的。

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【分析】(1)声音传播的快慢与介质的种类和温度有关;

(2)(3)音调与振动频率的关系是频率越快,音调就越高。

(4)在一般情况下,声音通过空气传播到耳朵,从而形成听觉。

【解答】A.敲打瓶子发出的声音,在温度相同的空气中传播时速度相同,故A错误;

B.用嘴依次吹瓶口,发声体是瓶中的空气柱。A瓶中水面最高,而空气柱最短,振动频率最大,因此A的音调最高,故B正确;

C.用筷子依次敲打瓶口,发声体是瓶子和水构成的整体。D中的水最少,水和瓶子的整体质量最小,振动频率最大,音调最高,故C错误;

D.瓶发出的声音通过空气传入人耳,故D错误。

故选B。

2.【答案】B

【解析】【分析】(1)凸透镜可以成倒立的像,也可以成正立的像;凹透镜成正立的像。

(2)凸透镜成像时,当物体在凸透镜的二倍焦距以外时,物体移动速度大于像的移动速度;当物体在凸透镜一倍焦距和二倍焦距之间时,物体移动速度小于像的移动速度。

(3)根据物距和焦距的关系,判断凸透镜的焦距取值范围.

【解答】蜡烛经透镜成倒立的像,说明此透镜一定是凸透镜,故C、D选项不正确;蜡烛放在距离透镜20cm的地方,当它向透镜移动时,其倒立的像移动速度大于蜡烛移动速度,说明蜡烛在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间,此时2f>20cm>f,解得20cm>f>10cm,所以焦距不可能为20cm,但可能为15cm,故A选项不正确,B选项正确。

故选:B

3.【答案】C

【解析】【分析】生活常见的光学现象:(1)光线在同种不均匀介质中传播或者从一种介质进入另一种介质时,就会出现光的折射现象,例如水池底变浅、水中筷子变弯、海市蜃楼等都是光的折射形成的。

(2)光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播,产生的现象有小孔成像、激光准直、影子的形成、日食和月食等。

(3)光从一种介质射向另一种介质表面时,又有部分光返回原介质的传播现象叫光的反射,例如激光测距、黑板的反光、水中的“倒影”等。

【解答】A、“湖光映彩霞”是平面镜成像,是由于光的反射产生的,故A正确。

B、“潭清凝水浅”是由于光的折射产生的,故B正确。

C、皮影利用的是光的直线传播的原理,故C错误。

D、“风吹草低见牛羊”是由于光的直线传播产生的,故D正确。

故答案为:C。

4.【答案】D

【解析】【分析】根据凸透镜成像的特点和应用分析判断。

【解答】A.此时物距为25cm,则u>2f,此时成倒立缩小的实像,则像距fB.此时成倒立缩小的实像,应用为照相机,故B错误;

C.根据光路的可逆性可知,当凸透镜成实像时,将物距和像距交换数值后,仍然成清晰的实像,只是像的大小发生改变。将凸透镜和光屏分别移至25 cm、55 cm处,此时物距u=25cm-10cm=15cm,像距v=55cm-25cm=30cm。将二者交换后,即此时物距u=30cm,则凸透镜所对的刻度为:10cm+30cm=40cm,则凸透镜向右移动:40cm-25cm=15cm,故C错误;

D.实验中由于蜡烛会随实验时间延长烧短,要想成像仍然在光屏中央,可保持透镜和光屏不动将蜡烛向上调节适当高度,或在蜡烛和光屏不动的情况下将透镜向下调节适当高度,故D正确。

故选D。

5.【答案】A

【解析】【分析】根据光的折射定律和光的反射定律分别作出往水槽内加水,当水面处于a,b,c,d四个位置时,左壁上分别出现Pa,Pb,Pc,Pd四个光点即可做出选择。

【解答】往水槽内加水,当水面处于a时,光线经水面发生折射,此时折射角大于入射角,当折射光线射到右壁上,再发生反射,射到左壁的Pa点上(如图甲)。同理,当水面处于b时,光线经水面发生折射,此时折射角大于入射角,当折射光线射到右壁上,再发生反射,射到左壁的Pb点上(如图乙)。当光c、d两点时,先发生反射,再发生折射,射到左壁的 Pc,Pd 上(如图丙、丁),四幅图画在一个图上。如图综合:

故答案为:A

6.【答案】B

【解析】【分析】A.根据平面镜成像时“物像等大”的规律分析;

B.根据视觉的形成过程判断;

CD.根据平面镜的成像原理判断。

【解答】 A.小明走向镜子,但是像的大小始终等于人的大小,即像的大小不变,故A错误;

B.小明能看清像是因为像成在视网膜上,故B正确;

C.小明能在平面镜中成像是利用了光的反射原理,故C错误;

D.若用科学教材挡住眼睛,只会 挡住镜面上反射到眼中的光线,从而使人看不到镜子中的像。但是教材不能挡住人身上射向平面镜的光线,因此仍然成像,故D错误。

故选B。

7.【答案】D

【解析】【分析】(1)光在同一种均匀的透明介质中是沿直线传播的;(2)光从一种介质进入另一种介质时,光的传播方向会发生改变,产生折射现象;(3)光的折射规律,光从水斜射入空气中时,入射光线、折射光线以及法线在同一平面内,折射角大于入射角。

【解答】(1)往池内注水,水面升至a位置时,发生折射,根据折射定律,P点如下图所示:

所以水面在a位置时P点应该在S点的下方。

⑵水面上升至b位置时,光线先在水池壁反射,再折射出水面,根据反射定律和折射定律,Q点如下图所示:

所以水面在b位置时Q点在S点的上方

综上可知:P点在S点的下方,Q点在S点的上方,D选项正确。

故答案为:D

8.【答案】C

【解析】【解答】当光垂直从玻璃射入空气中时,方向不变.这部分正确,当光线从玻璃斜射入空气时,过入射点作法线传播折射角应大于入射角,但此图中折射角小于入射角,如下图所示,选项A错误; 当光从空气斜射入玻璃中时,折射角应小于入射角,但图中折射角大于入射角,如下图所示,选项B错误; 当光从空气斜射入玻璃中时,折射角小于入射角,当光垂直从玻璃射入空气中时,方向不变,选项C正确;当光垂直从空气射入玻璃中时,方向不变.这部分正确,当光从玻璃斜射入空气中时,传播方向要发生改变,但图中光线没有发生变化,选项D错误;故选C。

【分析】掌握光的折射规律。

9.【答案】A

【解析】【分析】凸透镜成像规律为:

【解答】A、如图1,当凸透镜在A的左侧时,当物体在A点时,物距小于像距,像在B点,物和像在同侧,成虚像;当物体在B点时,物距小于像距,像在C点,物和像在同侧,成虚像。成虚像时,物距都小于像距,并且物距增大,像距也增大,符合题意;

B.如图2,当凸透镜在A、B之间时,物像在凸透镜的两侧成实像,如果物体在A点,像在B点,根据光路是可逆的,物体在B点,像一定在A点,不符合题意;

C.如图3,当物体放在A点,像在B点,物像在凸透镜的同侧成,此时所成的是正立放大的虚像,物距肯定是小于像距,而题中此时物距大于像距,错误,不符合题意;

D.如图4,当凸透镜在C点右侧时,当物体放在A点,像在B点,物像在凸透镜的同侧成虚像,物距肯定是小于像距,而题中此时物距大于像距,错误,不符合题意。

故答案为:A

10.D

【解析】【分析】凸透镜成像规律如下图

序号 物距u和焦距f的位置 像的性质 相当原理 像距v和焦距f的位置

1 u>2f 倒立、缩小的、实像 照相机 2t>v>f

2 u=2f 倒立、等大的、实像 v=2f

3 2f>u>f 倒立、放大的、实像 幻灯机 v>2f

4 u=f 不成像

5 f>u 在光屏中不成像从光屏透过凸透镜成正立、放大、虚像 放大镜

【解答】A.从加入可以看出其物距大于像距,根据凸透镜成像规律,其成像的性质是成倒立、缩小的实像,应与照相机原理相同,A错误

B. 用不透光的黑布遮住图甲中透镜的上半部分,光屏上还是能成完整的像的,只是透过的光线少了,成的像比之前要暗一些,B错误

C. 保持凸透镜的位置不变,电蜡烛向左移动,相当于物距变大,像距会变小,光屏应向左移动才能使像变清晰,C错误

D. 图乙中可以看出u<f,像的性质是在光屏不成像,从光屏透过凸透镜成正立、放大的虚像,因此人眼要从B处才能观察到放大的像,D正确

故答案为:D

11.【答案】B

【解析】【分析】(1)平面镜的作用:可以改变光线的传播方向 , 也可以成像;

(2)根据凸透镜成像的特点:当物距大于2倍焦距时,物体成的像为倒立、缩小的实像,物体的像在焦距与2倍焦距之间;当物体在焦距与2倍焦距之间时,物体成的像为倒立、放大的实像,物体的像在2倍焦距之外;物体到透镜的距离小于焦距时 , 光屏上不会出现物体的像 , 但从物体的异侧通过透镜可以看到一个正立、放大的虚像;物体离透镜越远,光屏上的像离透镜越近 。

【解答】A、平面镜的作用是改变光线的传播方向,A正确,不合题意;

B、甲由图中观察到的是正立、放大的虚像 , 可以知道该凸透镜的焦距一定大于5cm , B符合题意;

C、在甲图中小丁同学观察到的是正立、放大的虚像,C正确,不合题意;

D、由乙图可以知道,蜡烛在凸透镜的一倍焦距以内 , 可以成正立、放大的虚像 , 该虚像经平面镜又可以成与虚像等大的虚像,D正确,不合题意。

故答案为:B。

12.【答案】B

【解析】【分析】(1)当物距等于像距时,u=v=2f;

(2)(3)将物距与焦距进行比较,从而确定凸透镜成像的特点和应用;

(4)当凸透镜成实像时,根据“物近像远大,物远像近小”分析成像的变化规律。

【解答】A.根据图像可知,u=v=2f=16cm,则凸透镜的焦距f=8cm,故A错误;

B.当u=10cm时,此时fC.当u=20cm时,此时u>2f,此时成倒立缩小的实像,照相机依据这个原理制成,故C错误;

D.把物体从距凸透镜10cm处移动到20cm处的过程中,物距增大,根据“物远像近小”可知,像不断变小,故D错误。

故选B。

13.【答案】D

【解析】【分析】(1)平面镜成正立等大的虚像;像和物关于镜面对称。

(2)平面镜成像,是由于光的反射形成的。

【解答】A.像是由于光的反射形成的,像成在挡风玻璃的外面,故A错误;

B.像是由光的反射形成的,故B错误;

C.通过平面镜所成的像与物体等大,故C错误;

D.车辆显示器水平放置在中控台上,通过挡风玻璃成垂直于水平面的像,由于像和物关于镜面对称,所以司机前面的挡风玻璃与水平面的夹角为45°,

(如下图所示),故D正确。

故答案为:D。

14.【答案】C

【解析】【分析】①光的反射定律的内容:反射光线与入射光线、法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居在法线的两侧;反射角等于入射角。可归纳为:“三线共面,两线分居,两角相等”。

②镜面反射和漫反射都遵循光的反射定律;发生漫反射时,光线射向四面八方;发生镜面反射时,反射光线射向一个方向。

【解答】A.根据光的反射定律可知,反射光线与入射光线一定在同一平面内,故A错误;

B.入射角是入射光线与法线的夹角,一束光垂直入射到平面镜上,入射角等于0°,反射角等于入射角,反射角大小也是0°,故B错误;

C.镜面反射与漫反射关它们都遵循光的反射定律,只是由于反射面的不同,而使最终的效果产生了较大的差异,故C正确;

D.黑板用的时间长了,有一角反光,这是因为光发生了镜面反射,故D错误。

故答案为:C。

15.【答案】C

【解析】【分析】不透明体的颜色由它反射的色光决定,白色物体反射所有色光,黑色物体吸收所有色光。透明体的颜色由它透过的色光决定,据此分析判断。

【解答】A.蓝玻璃只能透过蓝色光,而红布发出红光,因此透过蓝玻璃看红布,看到的红布是黑色的,故A正确不合题意;

B.黑色物体吸收所有色光,故B正确不合题意;

C.呈红色的物体是因为它反射红色光,吸收其它颜色的光,故C错误符合题意;

D.如果不透明体能使各种色光几乎全部反射,那么这个物体是白色,故D正确不合题意。

故选C。

16.【答案】A

【解析】【分析】光发生反射时,反射光线和入射光线分居法线两侧,反射角=入射角,据此解答。

【解答】根据反射角等于入射角,横轴表示入射角,纵轴表示反射角,反射角等于入射角从图象上看,就是角的平分线,故A符合规律,BCD不符合。

故答案为:A。

17.【答案】D

【解析】【分析】光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向会发生改变,这种现象叫光的折射,据此分析判断。

【解答】A.小孔成像的原理为光的直线传播,故A不合题意;

B.天空彩虹的原理为光的色散,故B不合题意;

C.池水变浅,即水底发出的光线从水射入空气时发生折射形成,故C符合题意;

D.水中倒影为水边景物发出的光线在水面发生光的反射现象,故D符合题意。

故选D。

18.【答案】A

【解析】【分析】挂在墙上的弓映在酒杯里,酒客以为杯里有蛇,在物理上可以用平面镜成像的原理来进行解释,而平面镜成像是光的反射形成的,成的是虚像,据此解答。

【解答】杯弓蛇影是光的反射形成的,故A正确,BC错误,成的是虚像,故D错误。

故答案为:A。

19.【答案】C

【解析】【分析】光的折射是指光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折的现象。属于光的折射现象。光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的交界处,只是反射光返回原介质中,而折射光线则进入到另一种介质中。在折射现象中,光路是可逆的。一般来讲,在两种介质的分界处,不仅会发生折射,也发生反射。例如在水中,部分光线会反射回去,部分光线会进入水中。反射光线光速与入射光线相同 ,折射光线光速与入射光线不相同。

【解答】A.放大镜成像成正立的放大的虚像,A正确;

B.小孔成像是光的直线传播原理,成倒立的实像,B正确;

C.光从空气打到水中,出现偏折,入射角大于折射角,所以C错误;

D.凹透镜具有发散作用,近视眼呈现在视网膜的前面,所以佩带凹透镜可以使像呈现视网膜上,D正确;

故答案为:C

20.【答案】A

【解析】【分析】根据小孔成像的成因和变化规律分析解答。

【解答】①由于光沿直线传播,因此薄膜上出现烛焰的像是倒立的,故①正确;

②薄膜上出现烛焰的像可能是缩小的,也可能是放大的,取决于像距和物距的比值大小,故②正确;

③保持小孔和烛焰的距离不变,向后拉动内筒增加筒长,则像距和物距的比值变大,那么烛焰的像变大,故③正确;

④保持小孔和烛焰的距离不变,向前推动内筒缩短筒长,则像距和物距的比值变小,即像变小,但是烛焰的像更明亮了,故④正确。

则正确的是①②③④。

故选A。

21.【答案】(1)晶状体(2)缩小(3)视网膜(4)角膜(5)虹膜

【解析】【解答】(1)在眼球的结构中,图中4晶状体透明、有弹性,相当于照相机的镜头.睫状体内有平滑肌,通过平滑肌的收缩和舒张来调节晶状体的曲度,从而使眼睛能够看清远近不同的物体.

(2)图示中虹膜中央有3瞳孔,瞳孔的大小可以调节,能够控制进入眼球内的光线.光线强,瞳孔变小;光线弱,瞳孔变大.电影院里面的光线弱,瞳孔变大,才能看清;当我们从电影院走出来时,外面的光线强,因此瞳孔由大变小,才能减少外界光线对眼的刺激.

(3)正常人看远近不同的物体时,通过晶状体的调节作用,都能使远近不同的物体,反射来的光线汇聚在8视网膜上,形成清晰的物像.

(4)图示中的5角膜是无色透明的,利于光线的透入,如果角膜病变或受损,会影响光线进入眼球内部,使物像模糊不清,甚至失明,可以通过角膜移植来使病人得到恢复.

(5)图中2虹膜的中央有瞳孔,虹膜中含有许多色素细胞,在这些细胞中所含色素量的多少就决定了虹膜的颜色.东方人是有色人种,虹膜中色素含量多,所以,眼珠看上去呈黑色,因此被称为黑眼珠.

故答案为:(1)晶状体(2)缩小(3)视网膜(4)角膜(5)虹膜

【分析】眼球由眼球壁和内容物组成,眼球壁包括外膜、中膜和内膜,外膜由无色透明的角膜和白色坚韧的巩膜组成;中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成;内膜是含有感光细胞的视网膜;内容物由房水、晶状体、玻璃体组成.图示中的1是睫状体、2是虹膜、3是瞳孔、4是晶状体、5是角膜、6是巩膜、7是脉络膜、8是视网膜、9是视神经、10是玻璃体.

22.【答案】后;凸

【解析】【分析】(1)根据“物近像远大,物远像近小”的规律分析像的位置变化。

(2)根据像的位置变化确定光线会聚还是发散,据此确定放入透镜的种类即可。

【解答】(1) 手机镜头过于靠近拍摄对象,根据“物近像远大”的规律可知,此时像距偏大,即成像在感光器的后面;

(2)要使像回到感光器上,需要减小像距,即使光线会聚,因此应该放入凸透镜。

23.【答案】镜面;不变;200

24.【答案】3×108;100°;A

【解析】【分析】(1)根据光的传播速度解答;

(2)入射光线与镜面的夹角和入射角之和等于90°,再根据“反射角等于入射角”计算入射光线和反射光线的夹角;

(3)根据光的反射定律分析反射光的位置变化。

【解答】(1)早晨,阳光以接近于真空中的传播速度 3×108 m/s照到地球;

(2)当与地面的夹角为40°时,射到一块平面镜上,则入射角为:90°-40°=50°。根据“反射角等于入射角”可知,反射角为50°,则入射光线与反射光线的夹角:50°+50°=100°。

(3) 随着时间的推移,太阳光与地面的夹角逐渐增大,入射角逐渐减小。根据“反射角等于入射角”可知,反射角也减小,即反射光线向A侧移动。

25.【答案】反射

【解析】【分析】物体的颜色是由它反射或透过的色光的颜色所决定。

【解答】不透明物体的颜色由它反射的光的颜色所决定,如红花只能反射红光,所以我们看起来是红花。

故答案为:反射。

26.【答案】(1)光沿直线传播

(2)潜望镜

(3)色散;复色光

【解析】【分析】 明白“取大镜高悬,置水盆与其下,则见四邻”以及“背日喷乎水,成虹霓之状”的意思,然后利用平面镜成像原理以及色散即可解答此题 。

【解答】 (1)小孔成像的原理是光的直线传播,所成的像是实像;

(2) 水盆的水面相当于一个平面镜。“取大镜高悬,置水盆与其下,则见四邻”,这是利用平面镜成像特点,来观察周围事物的情况,平面镜成像属于光的反射原理,成的是正立、等大的虚像,其装置类似与现代的潜望镜装置;

(3)“背日喷乎水,成虹霓之状”,日光经过空气中的小水滴发生的的色散现象。 说明

太阳光是一种复色光 。

27.【答案】60°;40°;空气

【解析】【分析】光的反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居在法线的两侧;反射角等于入射角。

光的折射规律:折射光线、法线、入射光线在同一平面内,折射光线和入射光线分别位于法线两侧,当光线从空气斜射入其它透明介质时,折射角小于入射角。

【解答】已知MN是界面,则EF为法线,由图知∠AOE=∠BOE=90°-30°=60°,说明在MN右侧发生了光的反射,且反射光线和入射光线分居在法线的两侧,折射光线和入射光线分局在法线的两侧,可以确定OB和OA分别是反射光线和入射光线,OC为折射光线;则入射角∠AOE=90°-30°=60°,折射角∠COF=90°-50°=40°,比较可知折射角小于入射角,根据光的折射规律可知,左面是玻璃,右面是空气。

故答案为:60°;40°;空气。

28.【答案】不会;遵循

【解析】【分析】平行光照到光滑的平面上时发生镜面反射,照到凹凸不平的面上时,发生漫反射,不管发生镜面反射还是发生漫反射,都遵循光的反射定律。

【解答】如图所示,三条互相平行的光线入射到凹凸不平的物体表面上,会发生漫反射,三条反射光线不会平行射出,这种反射遵循光的反射定律。

故答案为:不会;遵循。

29.【答案】

【解析】【分析】根据透镜的特殊光线分析解答。

【解答】(1)甲:通过凸透镜焦点的光线传播方向不变;从凸透镜焦点射出的光线,经过凸透镜后折射光线与主轴平行,如下图所示:

(2)射向凹透镜另一侧虚焦点的光线,经过凹透镜后,折射光线与主轴平行,如下图所示:

(3)丙:折射光线向远离主轴的方向偏折,则使光线发散,那么为凹透镜,如下图所示:

30.【答案】62℃;

【解析】【分析】根据平面镜成像的对称性分析解答。

【解答】根据镜面对称的性质,分析可得题中所显示的图片与62成轴对称,所以此时显示的温度是62℃。根据镜面对称的性质,通过镜子看到的数字的像为:。

31.【答案】(1)触觉;大脑皮层

(2)振动

【解析】【分析】(1)从“盲人摸象”的“摸”可知,盲人是利用皮肤的触觉来感知的;

(2)声音是由物体的振动产生,声波具有能量,在传播声音时会引起周围物体的振动。

【解答】(1) 在“盲人摸象”这个成语故事里,盲人是用触觉来感知“象”的形状,“象”的 形状的形成部位是大脑皮层;

(2) 如图,聋哑少女听不到声音而能展现优美的舞姿,她们是如何感知音乐节奏的?训练中,技术人员通过加大音量,使音响、舞台产生振动,从而使靠在音响上或站在舞台上的聋哑少 女感觉到音乐节奏的变化。

故答案为:(1)触觉、大脑皮层;(2)振动

32.【答案】(1)凸透;倒立缩小

(2)②

(3)A;C

【解析】【分析】考查眼球的结构、视觉的形成、科学用眼等基础知识,比较简单,需要明确:眼球中物象形成的部位是视网膜,视觉形成的部位是大脑皮层的视觉中枢,若不注意用眼卫生,如长时间近距离看书,就会使晶状体的曲度过度变凸,甚至眼球的前后径变长,远处物体所形成的物像落到视网膜的前方,从而看不清远处的物体,形成近视,可以戴凹透镜来纠正。

【解答】(1)图甲中晶状体和角膜的作用相当于一个凸透镜,把来自物体的光折射后会聚在视网膜上,形成的是倒立缩小的实像。

(2)近视的同学需要佩戴凹透镜来纠正。故图乙中属于近视眼矫正的是②。

(3)A:有的眼药水,会使睫状肌继续工作,导致疲劳更难缓解,有害,不支持使用眼药水。

B:有的眼药水主要成分与泪液成分相同,眼睛干涩时,可适当缓解症状,支持眼药水使用。

C:眼药水中含有防腐剂,长期过度接触防腐剂,可能会对眼睛产生伤害,有害,不支持使用眼药水。

故选AC。

33.【答案】(1)倒立

(2)1

(3)刻度尺;当小孔大小、白纸到小孔的距离相同时,蜡烛到小孔的距离越大,像越小

【解析】【分析】(1)根据小孔成像的原理推测像的性质;

(2)根据题目的描述,分析哪个因素发生改变,即可确定探究的因素。

(3)①根据所测的物理量选择合适的测量工具;

②根据控制变量法的要求,确定哪些因素相同,哪个因素不同,然后表述结论即可。

【解答】(1)小孔成像是光沿直线传播形成的,上面的光线到达下面,下面的光线到达上面,音叉所成的像是倒立的。

(2)根据“孔径为1mm、2mm、3mm”可知,变化的因素为小孔的大小,因此探究成像的大小与小孔大小的关系,即验证猜想1。

(3)① 根据表格可知,要测量两个距离,应该选择测量工具为刻度尺。

②根据表格数据得到:当小孔大小、白纸到小孔的距离相同时,蜡烛到小孔的距离越大,像越小。

34.【答案】(1)便于确定像的位置

(2)0

(3)亮

(4)D

35.【答案】(1)B

(2)倒立、放大

(3)平面镜成的像位置不改变,凸透镜成的像会上移

【解析】【分析】(1)根据平面镜所成的是像是虚像的特点,应在物体一侧观察;

(2)u<v成实像时,光屏上成倒立、放大的实像;

(3)平面镜成像时,物像关于平面镜对称,凸透镜竖直向上移成像会上移。

【解答】(1)因为平面镜所成的像是虚像,在玻璃板前蜡烛A这一侧不同的位置观察才能看到蜡烛的像,故选B;

(2)由图乙图知u<v,根据凸透镜成实像的规律可知,此时光屏上成倒立、放大、实像;

(3)像与物关于镜面对称,若实验中竖直向上移动玻璃板,则像的位置不改变;

根据过光心的位置光的传播方向不变可知,凸透镜竖直向上移光屏上的像会上移。

故答案为:(1)B;(2)倒立、放大;(3)平面镜成的像位置不改变,凸透镜成的像会上移。

36.【答案】(1)12

(2)同一高度;蜡烛在焦点处

(3)上;向上移动光屏或向上移动蜡烛或向下移动凸透镜

(4)Ⅱ;倒立

(5)变小;C

【解析】【分析】(1)凸透镜的焦点处光线最集中,温度最高,白纸被烤焦的时间最短,据此根据图乙确定焦距的大小。

(2)只有蜡烛火焰、凸透镜和光屏的中心在同一高度,像才能成在光屏的中央。光斑的大小不变,说明折射光线是与主轴平行的。根据凸透镜的三条特殊光线可知,这些光线肯定是从焦点射出的,即蜡烛在焦点上。

(3)根据实像的“倒立”特点分析像的移动方向,并分析像回到光屏中央的措施。

(4)根据凸透镜成像的特点分析判断。

(5)根据凸透镜成实像时“物近像远大,物远像近小”的规律分析。

【解答】(1)根据乙图可知,当透镜到白纸的距离为12cm时,白纸被烧焦的时间最短,那么此时焦点就在白纸上,则凸透镜的焦距f=12cm。

(2)实验前要调整烛焰的焰心、凸透镜和光屏的中心,使它们位于同一高度。如果实验中固 定好透镜和蜡烛后,发现无论如何移动光屏,光屏上只有一个与透镜大小几乎相同的光斑,其原因可能是蜡烛在焦点处;

(3)蜡烛不断缩短,相当于蜡烛向下运动,根据成像的“倒立性”可知,像的移动方向与其相反,即向上移动。

为了使烛焰的像能成在光屏中央,在不更换实验器材的情况下,我们可以:

①保持像的位置不变,向上移动光屏;

②向上移动蜡烛,此时像向下移动;

③向下移动凸透镜,像向下移动。

(4)蜡烛固定在15cm刻度线位置时,此时物距u=50cm-15cm=35cm>2f,此时在光屏上成倒立、缩小的实像,此时像距f(5)小明在实验中将蜡烛从略大于一倍焦距处逐渐远离凸透镜,根据“物远像近小”可知,该过程中像的大小将变小。

当物体远离凸透镜时,像会靠近凸透镜,但是无论怎样,像都不会成在焦点上,即像距始终在减小,但是肯定大于焦距f,且像距的变化和时间不成正比,故选C。

37.【答案】

【解析】【分析】根据光的反射定律(反射光线、入射光线、法线在同一平面内,反射光线和入射光线分居法线的两侧,反射角等于入射角)画出入射光线AN;AN、反射光线MS和车左侧之间的区域驾驶员看不到,据此确定BM到车左侧之间的盲区.本题通过作图考查了学生对光的反射定律的掌握和应用,画图时注意实虚线的区分、不要忘了画箭头.

【解答】解:先过N点画出法线,再根据反射角等于入射角画出入射光线AN,则AN到车左侧的区域就是BM到车左侧(虚线所示)之间的盲区,如图所示:

38.【答案】(1)

(2)

【解析】【分析】(1)根据凸透镜的特殊光线完成作图;

(2)物体在平面镜中所成的像是所有反射光线反向延长线的交点,即所有的反射光线都经过像点。既然这条发射光线还经过P点,那么可将P点和像点连接,与分界面的交点就是入射点,最后补充光路即可。

【解答】(1)①从凸透镜焦点射出的光线,经过凸透镜后折射光线与主轴平行;

②射向凸透镜光心的光线,传播方向不发生改变,如下图所示:

(2)①通过S点作分界面的垂线,然后根据“物像等距”在分界面以下这条直线上找到像点S';

②连接PS',与分界面的交点就是入射点O;

③连接SO为入射光线,连接OP为反射光线,连接OQ为折射光线,如下图所示:

39.【答案】人能看到物体时因为由光线进入了人的眼睛,因为小明同学在光线充足的房间,光线经玻璃和薄膜反射后较多进入自己的眼睛,所以会看到自己的像。同时部分光线折射透过玻璃进入小白的眼睛,小白能看到小明。小白同学在光线较暗的房间,光线通过折射透过玻璃非常少,所以小明看不到小白。

【解析】【分析】我们之所以能够看到物体,是因为物体发出的光线射入我们的眼睛。射入眼睛的光线越明亮,物体看起来越清晰;射入眼睛的光线越暗淡,物体看起来越模糊,据此分析观察室和培训室内光线的强弱不同即可。

【解答】人能看到物体时因为由光线进入了人的眼睛,因为小明同学在光线充足的房间,光线经玻璃和薄膜反射后较多进入自己的眼睛,所以会看到自己的像。同时部分光线折射透过玻璃进入小白的眼睛,小白能看到小明。小白同学在光线较暗的房间,光线通过折射透过玻璃非常少,所以小明看不到小白。

1 / 1

一、选择题(每题2分,共40分)

1.如图所示,在A、B、C、D四个相同的玻璃瓶中,装入不同高度的水,则( )

A.敲打D瓶发出的声音传播得最快

B.用嘴依次吹瓶口,A的音调最高

C.用筷子依次敲打瓶口,B的音调最高

D.瓶周围有没有空气,瓶发出的声音都能直接传入人耳

2.某同学在做透镜成像的实验时,将一支点燃的蜡烛放在距离透镜20cm的地方,当它向透镜移动时,其倒立的像移动速度大于蜡烛移动速度,则可判断此透镜( )

A.是凸透镜,焦距为20cm B.是凸透镜,焦距可能为15cm

C.是凹透镜,焦距为20cm D.是凹透镜,焦距可能为15cm

3.对下列几种光现象的解释不正确的是( )

A.“湖光映彩霞”——光的反射现象B.“潭清凝水浅”——光的折射现象

C.皮影利用了平面镜成像的原理D.“风吹草低见牛羊”——光的直线传播

4.小枫同学用焦距为10cm的凸透镜做“探究凸透镜成像的规律”的实验中,说法正确的是( )

A.如图所示,保持蜡烛和凸透镜的位置不变,即物距为25cm,要使烛焰在光屏上成清晰的像,光屏应远离凸透镜

B.若保持图中物距不变,正确调节光屏后,光屏上成的像是放大的,这是投影仪的原理

C.上述实验中,蜡烛依然保持在光具座上的10 cm处,将凸透镜和光屏分别移至25 cm、55 cm处,光屏上又可以得到一个清晰的像。保持蜡烛和光屏位置不变,若想光屏上再次呈现清晰的像,应将凸透镜向右再移5 cm

D.实验中由于蜡烛会随实验时间延长烧短,要想成像仍然在光屏中央,可保持透镜和光屏不动将蜡烛向上调节适当高度,或在蜡烛和光屏不动的情况下将透镜向下调节适当高度

5.如图所示,水槽的右壁竖直放着一面平面镜.无水时,射灯从S点发出的光经平面镜反射后,左壁上会出现一个光点P。往水槽内加水,当水面处于a,b,c,d四个位置时,左壁上分别出现Pa,Pb,Pc,Pd四个光点(不考虑水面对光的反射)。则四个光点在左壁上的排列从下往上依次为( )

A.Pa,Pb,Pc,Pd B.Pd,Pc,Pb,Pa

C.Pc,Pd,Pa,Pb D.Pb,Pa,Pd,Pc

6.如图所示某同学在镜前整理仪容,下列有关说法中正确的是

A.小明走向镜子,则像将会变大

B.小明能看清像是因为像成在视网膜上

C.小明能在平面镜中成像是利用了光的折射原理

D.若用科学教材挡住眼睛,那么镜中人的像就不存在

7.某校新建成一个喷水池,在池底中央安装了一只射灯。池内无水时,射灯发出的一束光照在池壁上,在S点形成一个亮斑,如图所示。现往池内注水,水面升至a位置时,站在池旁的人看到亮斑的位置在P点;如果水面升至b位置时,人看到亮斑的位置在Q点,则( )

A.P点在S点的下方,Q点和S点重合B.P点在S点的上方,Q点在S点的下方

C.P点在S点的上方,Q点在S点的上方

D.P点在S点的下方,Q点在S点的上方

8.小明用半圆形玻璃砖研究光的折射.她让一束光线从空气射到玻璃砖的圆心后,发现光线最终从玻璃砖射出,回到了空气中.下列哪幅图能正确反映实验时的光路( )

A. B. C. D.

9.如图所示,一点光源位于凸透镜的主光轴上,凸透镜位置固定。当点光源位于A点时,它的像在B点;当点光源位于B点时,它的像在C点。则凸透镜位于( )

A.A的左侧 B.A、B之间

C.B、C之间 D.C的右侧

10.小宁用电蜡烛、凸透镜(焦距为10cm)、光屏在光具座上进行”探究凸透镜成像的规律”的实验,图甲的光屏上出现了烛焰清晰的像。则下列说法正确的是( )

A.图甲的成像原理与教室里的投影仪的成像原理相同

B.用不透光的黑布遮住图甲中透镜的上半部分,光屏上的像的上半部分消失

C.保持凸透镜的位置不变,电蜡烛向左移动,光屏要向右移动才能使像变清晰

D.将光具座上器材移至如图乙所示位置,人眼只有在B处才能观察到烛焰放大的像

11.小丁在“探究凸透镜成像规律”的实验中,用米尺在水平桌面上画一直线并标明刻度,将透镜固定在50cm处,蜡烛位于透镜左侧的某一位置。小丁首先在60cm处观察到像,如图甲;之后在60cm处固定一平面镜,眼睛在蜡烛上方向平面镜看去,如图乙。下列说法中错误的是( )

A.平面镜的作用是改变光线的传播方向

B.该凸透镜的焦距一定小于 5cm

C.甲图中,观察到的是正立、放大的虚像

D.可以通过平面镜看到原蜡烛放大的虚像

12.小金同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中,记录并绘制了像到凸透镜的距离v跟物体到凸透锐的距离u之间关系的图像,如图所示,下列判断正确的是( )

A.该凸透镜的焦距是16cm

B.当u=10cm时,在光屏上能得到一个放大的像,投影仪就是根据这个原理制成的

C.当u=20cm时成放大的像,放大镜就是根据这一原理制成的

D.把物体从距凸透镜10cm处移动到20cm处的过程中,像先变大后变小

13.为避免司机低头观察汽车仪表,忽略路况造成事故,厂商开发出抬头显示器:汽车仪表安装在驾驶台上,显示面水平朝上,司机平视,借助透明挡风玻璃看到竖直的仪表显示的像(如图所示),下列说法正确的是( )

A.所成的像在挡风玻璃里面

B.像是由于光的折射形成的

C.相比驾驶台上的仪表,成像会变小

D.司机前面的挡风玻璃与水平面的夹角应为45°

14.下列关于光的现象和传播规律的说法中正确的是( )

A.反射光线与所对应的入射光线可以不在同一平面内

B.一束光垂直入射到平面镜上发生反射时,其反射角等于90°

C.在镜面反射和漫反射现象中,光的传播都遵循光的反射定律

D.黑板用的时间长了,有一角反光,这是因为光发生了漫反射

15.我们周围是一个五彩缤纷的世界, 你也许会思考这样一个问题: 物体为什么会五颜六色? 下列针对物体颜色的说法,不正确的是( )

A.隔着蓝玻璃片看红布,红布是黑色的

B.能把各种色光全部吸收的不透明体是黑色的

C.呈红色的物体是因为它只吸收了红色光,反射了其它颜色的光

D.如果不透明体能使各种色光几乎全部反射,那么这个物体是白色

16.研究光的反射现象时,小科根据正确的实验数据,作出了关于“反射角-入射角”的图象,横轴和纵轴单位长度相同,下图中符合科学规律的图像是( )

A. B.

C. D.

17.如图所示的光现象中,由于光的反射形成的是( )

A.小孔成像

B.天空彩虹

C.池水变浅

D.水中倒影

18.如图所示,描述了成语“杯弓蛇影”的故事情景:挂在墙上的弓映在酒杯里,

酒客以为杯里有蛇。从物理学的角度看,下列关于“蛇影”的说法正确的是( )

A.“蛇影”是光反射形成的

B.“蛇影”是光沿直线传播形成的

C.“蛇影”是光折射形成的

D.“蛇影”是实像

19.下列光路图错误的是 ( )

A.放大镜成像

B.小孔成像

C.光从空气斜射入水中

D.近视眼的矫正

20.如图所示,某同学自制了一只小孔成像仪观察烛焰,现有以下说法:①薄膜上出现烛焰的像是倒立的;②薄膜上出现烛焰的像可能是缩小的,也可能是放大的;③保持小孔和烛焰的距离不变,向后拉动内筒增加筒长,烛焰的像变大;④保持小孔和烛焰的距离不变,向前推动内筒缩短筒长,烛焰的像更明亮了。其中正确的是( )。

A.①②③④ B.①③④ C.①② D.③④

二、填空题(每空1分,共 39分)

21. 如图是人的眼球结构示意图,请据图回答问题:

(1)人能看清远近不同的物体,是因为[4] 的曲度可以调节.

(2)刚从电影院出来,[3]瞳孔将会 .(填变大或者缩小)

(3)只有物像落在[8] 上时,才能看清物体.

(4)[5] 病变或者受到损伤,可通过移植使病人重新获得光明.

(5)不同人种,[2] 的颜色不同.

22.小明用手机拍照时,发现手机镜头过于靠近拍摄对象时无法正常对焦,拍出的照片模糊,此时像成在感光器(相当于光屏)的 (填“前”或“后”)面。小明发现将 透镜紧靠在手机镜头上可以解决这一问题,从而理解了手机微距镜头的工作原理。

23.如图所示是一架飞机在湖面上空飞行时的情景,飞机在水中的倒影是光在平静的水面发生 (填“镜面"或“漫")反射形成的,飞机上升时,它在水中像的大小将 (填“变大”“变小”或“不变”)。湖水深2m,飞机飞行到距水面100m时,飞机与它在水中的像相距 m。

24.早晨,阳光以接近于真空中的传播速度 m/s照到地球,当与地面的夹角为40°时,射到一块平面镜上(如图所示),则入射光线与反射光线的夹角 ,反射光线正好经过点O,随着时间的推移,反射光将向 (填“A”或“B”)侧移动。

25.不透明物体的颜色是由其 的光的颜色决定的。

26.我国古代在光学现象方面已经有很多研究。

(1)墨子在《墨经》中论述了小孔成像现象,如图甲。小孔成像是利用了. 原理。

(2)汉代,刘安就在《淮南万毕术》中谈到:“取大镜高悬,置水盆于其下,则见四邻矣”。如图乙是简易的 的雏形。 (选填“显微镜”、 “潜望镜”或“望远镜”)

(3)唐代的张志和在《玄真子》中记载“背日喷乎水,成虹霓之状”,这是光的 现象,说明太阳光是一种 (选填“单色光”或“复色光”)。

27.如图所示MN是空气和玻璃的分界面,一束光线射到MN面O处时发生反射和折射现象,则入射角为 (填角度)、折射角为 (填角度)、MN的右方是 (填物质名称)。

28. 如图所示,三条互相平行的光线入射到凹凸不平的物体表面上,三条反射光线 (选填“会”或“不会”)平行射出,这种反射 (选填“遵循”或“不遵循”)光的反射定律。

29.如图所示,根据透镜对光的作用分别在图甲、乙中画出折射光线和入射光线,并在图丙的虚线框中填上合适的透镜。

30.某同学家的热水器的温度控制器未能正确安装,他从镜子里看到了如图所示的像,则此时显示的温度是 。如果显示的温度是64℃,请在空格处画出通过镜子看到的数字的像 。

31.请根据所学知识解释以下现象:

(1)在“盲人摸象”这个成语故事里,盲人是用 来感知“象”的形状,“象”的 形状的形成部位是 。

(2)如图,聋哑少女听不到声音而能展现优美的舞姿,她们是如何感知音乐节奏的?训练中,技术人员通过加大音量,使音响、舞台产生 ,从而使靠在音响上或站在舞台上的聋哑少 女感觉到音乐节奏的变化。

32.眼睛是心灵的窗户,爱护眼睛已经成为我们的共识。请据图回答。

(1)图甲中晶状体和角膜的作用相当于一个 镜,把来自物体的光折射后会聚在视网膜上,形成的是 的实像。

(2)近视的同学需要佩戴眼镜矫正。图乙中属于近视眼矫正的是 (选填 “①”或“②”)。

(3)长时间用眼后,会使眼睛干涩,有的同学喜欢用眼药水缓解。下 列不支持使用眼药水的是 。

A.有的眼药水,会使睫状肌继续工作,导致疲劳更难缓解。

B.有的眼药水主要成分与泪液成分相同,眼睛干涩时,可适当缓解症状。

C.眼药水中含有防腐剂,长期过度接触防腐剂,可能会对眼睛产生伤害。

三、实验探究题(每空1分,共12分)

33.墨子对小孔成像的研究比牛顿还要早2000年,墨子的研究表明:实验时像的大小不一。 那么,像的大小与哪些因素有关呢?某学习小组提出以下猜想:

猜想1:与小孔的大小有关

猜想2:与白纸到小孔的距离有关

猜想3:与蜡烛到小孔的距离有关

他们用蜡烛、带小孔的硬纸板、白纸进行实验(如图甲所示)。

(1)每次实验中白纸上都呈现的是 的像。(填“倒立”或“正立”)

(2)为验证猜想 ,该学习小组的成员固定蜡烛、硬纸板和白纸的位置,更换使用如图乙所示3种硬纸板(孔径为1mm、2mm、3mm)依次进行实验,发现像的大小相同。

(3)学习小组在验证猜想3后,将实验结果记录在下表中。

实验次数 蜡烛到小孔的距离(cm) 白纸到小孔的距离(cm) 白纸上像的大小

1 5 10 大

2 10 10 中

3 15 10 小

问:①需要用到的测量工具有 ;

②根据表格中数据,可以得出结论: .

34. 如图甲所示是小金同学探究“平面镜成像特点”的实验装置。

(1)A、B两根蜡烛的大小和形状相同,这样做的目的是 ;

(2)小金同学按照如图甲所示测出来蜡烛和像的位置以及它们到平面镜的距离后,让蜡烛以1cm/s的速度在桌面上沿着平面镜向右水平直线移动,像相对于蜡烛的速度是 cm/s;

(3)实验中,若看到蜡烛A 通过玻璃板成两个像,如图乙所示,其中距离观察者较近的像A' 较 (选填“亮”或“暗”) ;

(4)丙图为猫咪照镜子的情境,若猫的头部位置保持不变,把镜子沿中间截成两半,将右边一半沿原来位置直线向右移一段距离,则左、右两半面镜子____。

A.各成半个像,合起来成一个完整的像;

B.左半边镜子成完整像,右半边不成像;

C.都成完整的像,但两个像在不同位置;

D.都成完整的像,且两个像在同一位置。

35.甲图是“探究平面镜成像特点”和乙图是用蜡烛和烧瓶来“探究凸透镜成像规律”的实验装置。

(1)实验甲中,在确定蜡烛B和蜡烛A的像是否完全重合时,人眼的观察位置应该是____(填字母)。

A.从玻璃板后观察蜡烛

B.在玻璃板前蜡烛A这一侧

C.A与B都需要

(2)实验乙调整蜡烛和烧瓶至如图所示位置,在墙壁上得到清晰 的实像(填像的性质)。

(3)实验中,不改变蜡烛的位置,把甲中M玻璃板和乙中烧瓶分别都竖直向上移,则甲和乙所成的像的位置如何变化?答: 。

36.在某次探究凸透镜成像规律的实验中:

(1)小明想知道实验中所用透镜的焦距,做了如图1甲实验,让镜面垂直于阳光,在透镜下面放上白纸与镜面平行,测出透镜与白纸间距s(单位cm)与对应的白纸被烤焦的时间t(单位 min),绘出如图1乙所示的图像,可判断该透镜的焦距f为 cm;

(2)实验前要调整烛焰的焰心、凸透镜和光屏的中心,使它们位于 。如果实验中固 定好透镜和蜡烛后,发现无论如何移动光屏,光屏上只有一个与透镜大小几乎相同的光斑,其原因可能是 ;

(3)实验过程中,燃烧的蜡烛在不断缩短,导致光屏上的像向 (选填“上”或“下”) 移动;为了使烛焰的像能成在光屏中央,在不更换实验器材的情况下,请写出一种可行的方法: ;

(4)如图1丙,把一块焦距为15cm的凸透镜固定在50cm刻度线位置,蜡烛固定在15cm刻度线位置时,光屏应在 (选填“Ⅰ”、“Ⅱ”或“Ⅲ”)区域内左右移动,才能在光屏上得到清晰的 (选填“倒立”或“正立”)实像;

(5)小明在实验中将蜡烛从略大于一倍焦距处逐渐远离凸透镜,该过程中像的大小将 (选填“变大”、“变小”或“等大”),物距u随时间t的变化图像如图2所示, 则像距v与t的大致变化关系为图中的 (选填“A”、“B”、“C”或“D”)。

四、解答题

37.在汽车驾驶室内,驾驶员通过左右两侧后视镜观察,有看不到的区域(盲区),人或其他车辆应尽量避免进入盲区。如图,S为驾驶员眼睛位置,MN为左侧后视镜左右两边界点,请作出反射光线NS的入射光线,并标出BM到车左侧(虚线所示)之间的盲区。

38.作图:

(1)请完成作图的光路图

(2)如图所示,由点光源 S 发出的某一条光线射到空气和水的分界面上,同时发声反射和折射,其反射光线过点P,折射光线过点Q,试在图中按题意画出光路图。

39.双向镜也称作单面透视玻璃,构造上是在普通玻璃上涂上一层薄膜,这种玻璃可把投射来的光线大部分反射回去,且玻璃前后两面对光线产生的效果相同。下图为小明和小白两位同学在某培训室体验了一回双向镜的实际效果,中间为涂有薄膜的玻璃。请结合所学知识分析如图所示的效果是如何实现的。

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【分析】(1)声音传播的快慢与介质的种类和温度有关;

(2)(3)音调与振动频率的关系是频率越快,音调就越高。

(4)在一般情况下,声音通过空气传播到耳朵,从而形成听觉。

【解答】A.敲打瓶子发出的声音,在温度相同的空气中传播时速度相同,故A错误;

B.用嘴依次吹瓶口,发声体是瓶中的空气柱。A瓶中水面最高,而空气柱最短,振动频率最大,因此A的音调最高,故B正确;

C.用筷子依次敲打瓶口,发声体是瓶子和水构成的整体。D中的水最少,水和瓶子的整体质量最小,振动频率最大,音调最高,故C错误;

D.瓶发出的声音通过空气传入人耳,故D错误。

故选B。

2.【答案】B

【解析】【分析】(1)凸透镜可以成倒立的像,也可以成正立的像;凹透镜成正立的像。

(2)凸透镜成像时,当物体在凸透镜的二倍焦距以外时,物体移动速度大于像的移动速度;当物体在凸透镜一倍焦距和二倍焦距之间时,物体移动速度小于像的移动速度。

(3)根据物距和焦距的关系,判断凸透镜的焦距取值范围.

【解答】蜡烛经透镜成倒立的像,说明此透镜一定是凸透镜,故C、D选项不正确;蜡烛放在距离透镜20cm的地方,当它向透镜移动时,其倒立的像移动速度大于蜡烛移动速度,说明蜡烛在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间,此时2f>20cm>f,解得20cm>f>10cm,所以焦距不可能为20cm,但可能为15cm,故A选项不正确,B选项正确。

故选:B

3.【答案】C

【解析】【分析】生活常见的光学现象:(1)光线在同种不均匀介质中传播或者从一种介质进入另一种介质时,就会出现光的折射现象,例如水池底变浅、水中筷子变弯、海市蜃楼等都是光的折射形成的。

(2)光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播,产生的现象有小孔成像、激光准直、影子的形成、日食和月食等。

(3)光从一种介质射向另一种介质表面时,又有部分光返回原介质的传播现象叫光的反射,例如激光测距、黑板的反光、水中的“倒影”等。

【解答】A、“湖光映彩霞”是平面镜成像,是由于光的反射产生的,故A正确。

B、“潭清凝水浅”是由于光的折射产生的,故B正确。

C、皮影利用的是光的直线传播的原理,故C错误。

D、“风吹草低见牛羊”是由于光的直线传播产生的,故D正确。

故答案为:C。

4.【答案】D

【解析】【分析】根据凸透镜成像的特点和应用分析判断。

【解答】A.此时物距为25cm,则u>2f,此时成倒立缩小的实像,则像距f

C.根据光路的可逆性可知,当凸透镜成实像时,将物距和像距交换数值后,仍然成清晰的实像,只是像的大小发生改变。将凸透镜和光屏分别移至25 cm、55 cm处,此时物距u=25cm-10cm=15cm,像距v=55cm-25cm=30cm。将二者交换后,即此时物距u=30cm,则凸透镜所对的刻度为:10cm+30cm=40cm,则凸透镜向右移动:40cm-25cm=15cm,故C错误;

D.实验中由于蜡烛会随实验时间延长烧短,要想成像仍然在光屏中央,可保持透镜和光屏不动将蜡烛向上调节适当高度,或在蜡烛和光屏不动的情况下将透镜向下调节适当高度,故D正确。

故选D。

5.【答案】A

【解析】【分析】根据光的折射定律和光的反射定律分别作出往水槽内加水,当水面处于a,b,c,d四个位置时,左壁上分别出现Pa,Pb,Pc,Pd四个光点即可做出选择。

【解答】往水槽内加水,当水面处于a时,光线经水面发生折射,此时折射角大于入射角,当折射光线射到右壁上,再发生反射,射到左壁的Pa点上(如图甲)。同理,当水面处于b时,光线经水面发生折射,此时折射角大于入射角,当折射光线射到右壁上,再发生反射,射到左壁的Pb点上(如图乙)。当光c、d两点时,先发生反射,再发生折射,射到左壁的 Pc,Pd 上(如图丙、丁),四幅图画在一个图上。如图综合:

故答案为:A

6.【答案】B

【解析】【分析】A.根据平面镜成像时“物像等大”的规律分析;

B.根据视觉的形成过程判断;

CD.根据平面镜的成像原理判断。

【解答】 A.小明走向镜子,但是像的大小始终等于人的大小,即像的大小不变,故A错误;

B.小明能看清像是因为像成在视网膜上,故B正确;

C.小明能在平面镜中成像是利用了光的反射原理,故C错误;

D.若用科学教材挡住眼睛,只会 挡住镜面上反射到眼中的光线,从而使人看不到镜子中的像。但是教材不能挡住人身上射向平面镜的光线,因此仍然成像,故D错误。

故选B。

7.【答案】D

【解析】【分析】(1)光在同一种均匀的透明介质中是沿直线传播的;(2)光从一种介质进入另一种介质时,光的传播方向会发生改变,产生折射现象;(3)光的折射规律,光从水斜射入空气中时,入射光线、折射光线以及法线在同一平面内,折射角大于入射角。

【解答】(1)往池内注水,水面升至a位置时,发生折射,根据折射定律,P点如下图所示:

所以水面在a位置时P点应该在S点的下方。

⑵水面上升至b位置时,光线先在水池壁反射,再折射出水面,根据反射定律和折射定律,Q点如下图所示:

所以水面在b位置时Q点在S点的上方

综上可知:P点在S点的下方,Q点在S点的上方,D选项正确。

故答案为:D

8.【答案】C

【解析】【解答】当光垂直从玻璃射入空气中时,方向不变.这部分正确,当光线从玻璃斜射入空气时,过入射点作法线传播折射角应大于入射角,但此图中折射角小于入射角,如下图所示,选项A错误; 当光从空气斜射入玻璃中时,折射角应小于入射角,但图中折射角大于入射角,如下图所示,选项B错误; 当光从空气斜射入玻璃中时,折射角小于入射角,当光垂直从玻璃射入空气中时,方向不变,选项C正确;当光垂直从空气射入玻璃中时,方向不变.这部分正确,当光从玻璃斜射入空气中时,传播方向要发生改变,但图中光线没有发生变化,选项D错误;故选C。

【分析】掌握光的折射规律。

9.【答案】A

【解析】【分析】凸透镜成像规律为:

【解答】A、如图1,当凸透镜在A的左侧时,当物体在A点时,物距小于像距,像在B点,物和像在同侧,成虚像;当物体在B点时,物距小于像距,像在C点,物和像在同侧,成虚像。成虚像时,物距都小于像距,并且物距增大,像距也增大,符合题意;

B.如图2,当凸透镜在A、B之间时,物像在凸透镜的两侧成实像,如果物体在A点,像在B点,根据光路是可逆的,物体在B点,像一定在A点,不符合题意;

C.如图3,当物体放在A点,像在B点,物像在凸透镜的同侧成,此时所成的是正立放大的虚像,物距肯定是小于像距,而题中此时物距大于像距,错误,不符合题意;

D.如图4,当凸透镜在C点右侧时,当物体放在A点,像在B点,物像在凸透镜的同侧成虚像,物距肯定是小于像距,而题中此时物距大于像距,错误,不符合题意。

故答案为:A

10.D

【解析】【分析】凸透镜成像规律如下图

序号 物距u和焦距f的位置 像的性质 相当原理 像距v和焦距f的位置

1 u>2f 倒立、缩小的、实像 照相机 2t>v>f

2 u=2f 倒立、等大的、实像 v=2f

3 2f>u>f 倒立、放大的、实像 幻灯机 v>2f

4 u=f 不成像

5 f>u 在光屏中不成像从光屏透过凸透镜成正立、放大、虚像 放大镜

【解答】A.从加入可以看出其物距大于像距,根据凸透镜成像规律,其成像的性质是成倒立、缩小的实像,应与照相机原理相同,A错误

B. 用不透光的黑布遮住图甲中透镜的上半部分,光屏上还是能成完整的像的,只是透过的光线少了,成的像比之前要暗一些,B错误

C. 保持凸透镜的位置不变,电蜡烛向左移动,相当于物距变大,像距会变小,光屏应向左移动才能使像变清晰,C错误

D. 图乙中可以看出u<f,像的性质是在光屏不成像,从光屏透过凸透镜成正立、放大的虚像,因此人眼要从B处才能观察到放大的像,D正确

故答案为:D

11.【答案】B

【解析】【分析】(1)平面镜的作用:可以改变光线的传播方向 , 也可以成像;

(2)根据凸透镜成像的特点:当物距大于2倍焦距时,物体成的像为倒立、缩小的实像,物体的像在焦距与2倍焦距之间;当物体在焦距与2倍焦距之间时,物体成的像为倒立、放大的实像,物体的像在2倍焦距之外;物体到透镜的距离小于焦距时 , 光屏上不会出现物体的像 , 但从物体的异侧通过透镜可以看到一个正立、放大的虚像;物体离透镜越远,光屏上的像离透镜越近 。

【解答】A、平面镜的作用是改变光线的传播方向,A正确,不合题意;

B、甲由图中观察到的是正立、放大的虚像 , 可以知道该凸透镜的焦距一定大于5cm , B符合题意;

C、在甲图中小丁同学观察到的是正立、放大的虚像,C正确,不合题意;

D、由乙图可以知道,蜡烛在凸透镜的一倍焦距以内 , 可以成正立、放大的虚像 , 该虚像经平面镜又可以成与虚像等大的虚像,D正确,不合题意。

故答案为:B。

12.【答案】B

【解析】【分析】(1)当物距等于像距时,u=v=2f;

(2)(3)将物距与焦距进行比较,从而确定凸透镜成像的特点和应用;

(4)当凸透镜成实像时,根据“物近像远大,物远像近小”分析成像的变化规律。

【解答】A.根据图像可知,u=v=2f=16cm,则凸透镜的焦距f=8cm,故A错误;

B.当u=10cm时,此时f

D.把物体从距凸透镜10cm处移动到20cm处的过程中,物距增大,根据“物远像近小”可知,像不断变小,故D错误。

故选B。

13.【答案】D

【解析】【分析】(1)平面镜成正立等大的虚像;像和物关于镜面对称。

(2)平面镜成像,是由于光的反射形成的。

【解答】A.像是由于光的反射形成的,像成在挡风玻璃的外面,故A错误;

B.像是由光的反射形成的,故B错误;

C.通过平面镜所成的像与物体等大,故C错误;

D.车辆显示器水平放置在中控台上,通过挡风玻璃成垂直于水平面的像,由于像和物关于镜面对称,所以司机前面的挡风玻璃与水平面的夹角为45°,

(如下图所示),故D正确。

故答案为:D。

14.【答案】C

【解析】【分析】①光的反射定律的内容:反射光线与入射光线、法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居在法线的两侧;反射角等于入射角。可归纳为:“三线共面,两线分居,两角相等”。

②镜面反射和漫反射都遵循光的反射定律;发生漫反射时,光线射向四面八方;发生镜面反射时,反射光线射向一个方向。

【解答】A.根据光的反射定律可知,反射光线与入射光线一定在同一平面内,故A错误;

B.入射角是入射光线与法线的夹角,一束光垂直入射到平面镜上,入射角等于0°,反射角等于入射角,反射角大小也是0°,故B错误;

C.镜面反射与漫反射关它们都遵循光的反射定律,只是由于反射面的不同,而使最终的效果产生了较大的差异,故C正确;

D.黑板用的时间长了,有一角反光,这是因为光发生了镜面反射,故D错误。

故答案为:C。

15.【答案】C

【解析】【分析】不透明体的颜色由它反射的色光决定,白色物体反射所有色光,黑色物体吸收所有色光。透明体的颜色由它透过的色光决定,据此分析判断。

【解答】A.蓝玻璃只能透过蓝色光,而红布发出红光,因此透过蓝玻璃看红布,看到的红布是黑色的,故A正确不合题意;

B.黑色物体吸收所有色光,故B正确不合题意;

C.呈红色的物体是因为它反射红色光,吸收其它颜色的光,故C错误符合题意;

D.如果不透明体能使各种色光几乎全部反射,那么这个物体是白色,故D正确不合题意。

故选C。

16.【答案】A

【解析】【分析】光发生反射时,反射光线和入射光线分居法线两侧,反射角=入射角,据此解答。

【解答】根据反射角等于入射角,横轴表示入射角,纵轴表示反射角,反射角等于入射角从图象上看,就是角的平分线,故A符合规律,BCD不符合。

故答案为:A。

17.【答案】D

【解析】【分析】光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向会发生改变,这种现象叫光的折射,据此分析判断。

【解答】A.小孔成像的原理为光的直线传播,故A不合题意;

B.天空彩虹的原理为光的色散,故B不合题意;

C.池水变浅,即水底发出的光线从水射入空气时发生折射形成,故C符合题意;

D.水中倒影为水边景物发出的光线在水面发生光的反射现象,故D符合题意。

故选D。

18.【答案】A

【解析】【分析】挂在墙上的弓映在酒杯里,酒客以为杯里有蛇,在物理上可以用平面镜成像的原理来进行解释,而平面镜成像是光的反射形成的,成的是虚像,据此解答。

【解答】杯弓蛇影是光的反射形成的,故A正确,BC错误,成的是虚像,故D错误。

故答案为:A。

19.【答案】C

【解析】【分析】光的折射是指光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折的现象。属于光的折射现象。光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的交界处,只是反射光返回原介质中,而折射光线则进入到另一种介质中。在折射现象中,光路是可逆的。一般来讲,在两种介质的分界处,不仅会发生折射,也发生反射。例如在水中,部分光线会反射回去,部分光线会进入水中。反射光线光速与入射光线相同 ,折射光线光速与入射光线不相同。

【解答】A.放大镜成像成正立的放大的虚像,A正确;

B.小孔成像是光的直线传播原理,成倒立的实像,B正确;

C.光从空气打到水中,出现偏折,入射角大于折射角,所以C错误;

D.凹透镜具有发散作用,近视眼呈现在视网膜的前面,所以佩带凹透镜可以使像呈现视网膜上,D正确;

故答案为:C

20.【答案】A

【解析】【分析】根据小孔成像的成因和变化规律分析解答。

【解答】①由于光沿直线传播,因此薄膜上出现烛焰的像是倒立的,故①正确;

②薄膜上出现烛焰的像可能是缩小的,也可能是放大的,取决于像距和物距的比值大小,故②正确;

③保持小孔和烛焰的距离不变,向后拉动内筒增加筒长,则像距和物距的比值变大,那么烛焰的像变大,故③正确;

④保持小孔和烛焰的距离不变,向前推动内筒缩短筒长,则像距和物距的比值变小,即像变小,但是烛焰的像更明亮了,故④正确。

则正确的是①②③④。

故选A。

21.【答案】(1)晶状体(2)缩小(3)视网膜(4)角膜(5)虹膜

【解析】【解答】(1)在眼球的结构中,图中4晶状体透明、有弹性,相当于照相机的镜头.睫状体内有平滑肌,通过平滑肌的收缩和舒张来调节晶状体的曲度,从而使眼睛能够看清远近不同的物体.

(2)图示中虹膜中央有3瞳孔,瞳孔的大小可以调节,能够控制进入眼球内的光线.光线强,瞳孔变小;光线弱,瞳孔变大.电影院里面的光线弱,瞳孔变大,才能看清;当我们从电影院走出来时,外面的光线强,因此瞳孔由大变小,才能减少外界光线对眼的刺激.

(3)正常人看远近不同的物体时,通过晶状体的调节作用,都能使远近不同的物体,反射来的光线汇聚在8视网膜上,形成清晰的物像.

(4)图示中的5角膜是无色透明的,利于光线的透入,如果角膜病变或受损,会影响光线进入眼球内部,使物像模糊不清,甚至失明,可以通过角膜移植来使病人得到恢复.

(5)图中2虹膜的中央有瞳孔,虹膜中含有许多色素细胞,在这些细胞中所含色素量的多少就决定了虹膜的颜色.东方人是有色人种,虹膜中色素含量多,所以,眼珠看上去呈黑色,因此被称为黑眼珠.

故答案为:(1)晶状体(2)缩小(3)视网膜(4)角膜(5)虹膜

【分析】眼球由眼球壁和内容物组成,眼球壁包括外膜、中膜和内膜,外膜由无色透明的角膜和白色坚韧的巩膜组成;中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成;内膜是含有感光细胞的视网膜;内容物由房水、晶状体、玻璃体组成.图示中的1是睫状体、2是虹膜、3是瞳孔、4是晶状体、5是角膜、6是巩膜、7是脉络膜、8是视网膜、9是视神经、10是玻璃体.

22.【答案】后;凸

【解析】【分析】(1)根据“物近像远大,物远像近小”的规律分析像的位置变化。

(2)根据像的位置变化确定光线会聚还是发散,据此确定放入透镜的种类即可。

【解答】(1) 手机镜头过于靠近拍摄对象,根据“物近像远大”的规律可知,此时像距偏大,即成像在感光器的后面;

(2)要使像回到感光器上,需要减小像距,即使光线会聚,因此应该放入凸透镜。

23.【答案】镜面;不变;200

24.【答案】3×108;100°;A

【解析】【分析】(1)根据光的传播速度解答;

(2)入射光线与镜面的夹角和入射角之和等于90°,再根据“反射角等于入射角”计算入射光线和反射光线的夹角;

(3)根据光的反射定律分析反射光的位置变化。

【解答】(1)早晨,阳光以接近于真空中的传播速度 3×108 m/s照到地球;

(2)当与地面的夹角为40°时,射到一块平面镜上,则入射角为:90°-40°=50°。根据“反射角等于入射角”可知,反射角为50°,则入射光线与反射光线的夹角:50°+50°=100°。

(3) 随着时间的推移,太阳光与地面的夹角逐渐增大,入射角逐渐减小。根据“反射角等于入射角”可知,反射角也减小,即反射光线向A侧移动。

25.【答案】反射

【解析】【分析】物体的颜色是由它反射或透过的色光的颜色所决定。

【解答】不透明物体的颜色由它反射的光的颜色所决定,如红花只能反射红光,所以我们看起来是红花。

故答案为:反射。

26.【答案】(1)光沿直线传播

(2)潜望镜

(3)色散;复色光

【解析】【分析】 明白“取大镜高悬,置水盆与其下,则见四邻”以及“背日喷乎水,成虹霓之状”的意思,然后利用平面镜成像原理以及色散即可解答此题 。

【解答】 (1)小孔成像的原理是光的直线传播,所成的像是实像;

(2) 水盆的水面相当于一个平面镜。“取大镜高悬,置水盆与其下,则见四邻”,这是利用平面镜成像特点,来观察周围事物的情况,平面镜成像属于光的反射原理,成的是正立、等大的虚像,其装置类似与现代的潜望镜装置;

(3)“背日喷乎水,成虹霓之状”,日光经过空气中的小水滴发生的的色散现象。 说明

太阳光是一种复色光 。

27.【答案】60°;40°;空气

【解析】【分析】光的反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居在法线的两侧;反射角等于入射角。

光的折射规律:折射光线、法线、入射光线在同一平面内,折射光线和入射光线分别位于法线两侧,当光线从空气斜射入其它透明介质时,折射角小于入射角。

【解答】已知MN是界面,则EF为法线,由图知∠AOE=∠BOE=90°-30°=60°,说明在MN右侧发生了光的反射,且反射光线和入射光线分居在法线的两侧,折射光线和入射光线分局在法线的两侧,可以确定OB和OA分别是反射光线和入射光线,OC为折射光线;则入射角∠AOE=90°-30°=60°,折射角∠COF=90°-50°=40°,比较可知折射角小于入射角,根据光的折射规律可知,左面是玻璃,右面是空气。

故答案为:60°;40°;空气。

28.【答案】不会;遵循

【解析】【分析】平行光照到光滑的平面上时发生镜面反射,照到凹凸不平的面上时,发生漫反射,不管发生镜面反射还是发生漫反射,都遵循光的反射定律。

【解答】如图所示,三条互相平行的光线入射到凹凸不平的物体表面上,会发生漫反射,三条反射光线不会平行射出,这种反射遵循光的反射定律。

故答案为:不会;遵循。

29.【答案】

【解析】【分析】根据透镜的特殊光线分析解答。

【解答】(1)甲:通过凸透镜焦点的光线传播方向不变;从凸透镜焦点射出的光线,经过凸透镜后折射光线与主轴平行,如下图所示:

(2)射向凹透镜另一侧虚焦点的光线,经过凹透镜后,折射光线与主轴平行,如下图所示:

(3)丙:折射光线向远离主轴的方向偏折,则使光线发散,那么为凹透镜,如下图所示:

30.【答案】62℃;

【解析】【分析】根据平面镜成像的对称性分析解答。

【解答】根据镜面对称的性质,分析可得题中所显示的图片与62成轴对称,所以此时显示的温度是62℃。根据镜面对称的性质,通过镜子看到的数字的像为:。

31.【答案】(1)触觉;大脑皮层

(2)振动

【解析】【分析】(1)从“盲人摸象”的“摸”可知,盲人是利用皮肤的触觉来感知的;

(2)声音是由物体的振动产生,声波具有能量,在传播声音时会引起周围物体的振动。

【解答】(1) 在“盲人摸象”这个成语故事里,盲人是用触觉来感知“象”的形状,“象”的 形状的形成部位是大脑皮层;

(2) 如图,聋哑少女听不到声音而能展现优美的舞姿,她们是如何感知音乐节奏的?训练中,技术人员通过加大音量,使音响、舞台产生振动,从而使靠在音响上或站在舞台上的聋哑少 女感觉到音乐节奏的变化。

故答案为:(1)触觉、大脑皮层;(2)振动

32.【答案】(1)凸透;倒立缩小

(2)②

(3)A;C

【解析】【分析】考查眼球的结构、视觉的形成、科学用眼等基础知识,比较简单,需要明确:眼球中物象形成的部位是视网膜,视觉形成的部位是大脑皮层的视觉中枢,若不注意用眼卫生,如长时间近距离看书,就会使晶状体的曲度过度变凸,甚至眼球的前后径变长,远处物体所形成的物像落到视网膜的前方,从而看不清远处的物体,形成近视,可以戴凹透镜来纠正。

【解答】(1)图甲中晶状体和角膜的作用相当于一个凸透镜,把来自物体的光折射后会聚在视网膜上,形成的是倒立缩小的实像。

(2)近视的同学需要佩戴凹透镜来纠正。故图乙中属于近视眼矫正的是②。

(3)A:有的眼药水,会使睫状肌继续工作,导致疲劳更难缓解,有害,不支持使用眼药水。

B:有的眼药水主要成分与泪液成分相同,眼睛干涩时,可适当缓解症状,支持眼药水使用。

C:眼药水中含有防腐剂,长期过度接触防腐剂,可能会对眼睛产生伤害,有害,不支持使用眼药水。

故选AC。

33.【答案】(1)倒立

(2)1

(3)刻度尺;当小孔大小、白纸到小孔的距离相同时,蜡烛到小孔的距离越大,像越小

【解析】【分析】(1)根据小孔成像的原理推测像的性质;

(2)根据题目的描述,分析哪个因素发生改变,即可确定探究的因素。

(3)①根据所测的物理量选择合适的测量工具;

②根据控制变量法的要求,确定哪些因素相同,哪个因素不同,然后表述结论即可。

【解答】(1)小孔成像是光沿直线传播形成的,上面的光线到达下面,下面的光线到达上面,音叉所成的像是倒立的。

(2)根据“孔径为1mm、2mm、3mm”可知,变化的因素为小孔的大小,因此探究成像的大小与小孔大小的关系,即验证猜想1。

(3)① 根据表格可知,要测量两个距离,应该选择测量工具为刻度尺。

②根据表格数据得到:当小孔大小、白纸到小孔的距离相同时,蜡烛到小孔的距离越大,像越小。

34.【答案】(1)便于确定像的位置

(2)0

(3)亮

(4)D

35.【答案】(1)B

(2)倒立、放大

(3)平面镜成的像位置不改变,凸透镜成的像会上移

【解析】【分析】(1)根据平面镜所成的是像是虚像的特点,应在物体一侧观察;

(2)u<v成实像时,光屏上成倒立、放大的实像;

(3)平面镜成像时,物像关于平面镜对称,凸透镜竖直向上移成像会上移。

【解答】(1)因为平面镜所成的像是虚像,在玻璃板前蜡烛A这一侧不同的位置观察才能看到蜡烛的像,故选B;

(2)由图乙图知u<v,根据凸透镜成实像的规律可知,此时光屏上成倒立、放大、实像;

(3)像与物关于镜面对称,若实验中竖直向上移动玻璃板,则像的位置不改变;

根据过光心的位置光的传播方向不变可知,凸透镜竖直向上移光屏上的像会上移。

故答案为:(1)B;(2)倒立、放大;(3)平面镜成的像位置不改变,凸透镜成的像会上移。

36.【答案】(1)12

(2)同一高度;蜡烛在焦点处

(3)上;向上移动光屏或向上移动蜡烛或向下移动凸透镜

(4)Ⅱ;倒立

(5)变小;C

【解析】【分析】(1)凸透镜的焦点处光线最集中,温度最高,白纸被烤焦的时间最短,据此根据图乙确定焦距的大小。

(2)只有蜡烛火焰、凸透镜和光屏的中心在同一高度,像才能成在光屏的中央。光斑的大小不变,说明折射光线是与主轴平行的。根据凸透镜的三条特殊光线可知,这些光线肯定是从焦点射出的,即蜡烛在焦点上。

(3)根据实像的“倒立”特点分析像的移动方向,并分析像回到光屏中央的措施。

(4)根据凸透镜成像的特点分析判断。

(5)根据凸透镜成实像时“物近像远大,物远像近小”的规律分析。

【解答】(1)根据乙图可知,当透镜到白纸的距离为12cm时,白纸被烧焦的时间最短,那么此时焦点就在白纸上,则凸透镜的焦距f=12cm。

(2)实验前要调整烛焰的焰心、凸透镜和光屏的中心,使它们位于同一高度。如果实验中固 定好透镜和蜡烛后,发现无论如何移动光屏,光屏上只有一个与透镜大小几乎相同的光斑,其原因可能是蜡烛在焦点处;

(3)蜡烛不断缩短,相当于蜡烛向下运动,根据成像的“倒立性”可知,像的移动方向与其相反,即向上移动。

为了使烛焰的像能成在光屏中央,在不更换实验器材的情况下,我们可以:

①保持像的位置不变,向上移动光屏;

②向上移动蜡烛,此时像向下移动;

③向下移动凸透镜,像向下移动。

(4)蜡烛固定在15cm刻度线位置时,此时物距u=50cm-15cm=35cm>2f,此时在光屏上成倒立、缩小的实像,此时像距f

当物体远离凸透镜时,像会靠近凸透镜,但是无论怎样,像都不会成在焦点上,即像距始终在减小,但是肯定大于焦距f,且像距的变化和时间不成正比,故选C。

37.【答案】

【解析】【分析】根据光的反射定律(反射光线、入射光线、法线在同一平面内,反射光线和入射光线分居法线的两侧,反射角等于入射角)画出入射光线AN;AN、反射光线MS和车左侧之间的区域驾驶员看不到,据此确定BM到车左侧之间的盲区.本题通过作图考查了学生对光的反射定律的掌握和应用,画图时注意实虚线的区分、不要忘了画箭头.

【解答】解:先过N点画出法线,再根据反射角等于入射角画出入射光线AN,则AN到车左侧的区域就是BM到车左侧(虚线所示)之间的盲区,如图所示:

38.【答案】(1)

(2)

【解析】【分析】(1)根据凸透镜的特殊光线完成作图;

(2)物体在平面镜中所成的像是所有反射光线反向延长线的交点,即所有的反射光线都经过像点。既然这条发射光线还经过P点,那么可将P点和像点连接,与分界面的交点就是入射点,最后补充光路即可。

【解答】(1)①从凸透镜焦点射出的光线,经过凸透镜后折射光线与主轴平行;

②射向凸透镜光心的光线,传播方向不发生改变,如下图所示:

(2)①通过S点作分界面的垂线,然后根据“物像等距”在分界面以下这条直线上找到像点S';

②连接PS',与分界面的交点就是入射点O;

③连接SO为入射光线,连接OP为反射光线,连接OQ为折射光线,如下图所示:

39.【答案】人能看到物体时因为由光线进入了人的眼睛,因为小明同学在光线充足的房间,光线经玻璃和薄膜反射后较多进入自己的眼睛,所以会看到自己的像。同时部分光线折射透过玻璃进入小白的眼睛,小白能看到小明。小白同学在光线较暗的房间,光线通过折射透过玻璃非常少,所以小明看不到小白。

【解析】【分析】我们之所以能够看到物体,是因为物体发出的光线射入我们的眼睛。射入眼睛的光线越明亮,物体看起来越清晰;射入眼睛的光线越暗淡,物体看起来越模糊,据此分析观察室和培训室内光线的强弱不同即可。

【解答】人能看到物体时因为由光线进入了人的眼睛,因为小明同学在光线充足的房间,光线经玻璃和薄膜反射后较多进入自己的眼睛,所以会看到自己的像。同时部分光线折射透过玻璃进入小白的眼睛,小白能看到小明。小白同学在光线较暗的房间,光线通过折射透过玻璃非常少,所以小明看不到小白。

1 / 1

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空