2024年湖北省武汉市武昌区中考语文训练题 (二)(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024年湖北省武汉市武昌区中考语文训练题 (二)(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 39.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

湖北省武汉市2024年武昌区语文训练题 (二)

Ⅰ 阅 读(共55分)

一、阅读下面的实用类文本,完成1~3题。(10分)

诗与直觉

①无论是欣赏或是创造,都必须见到一种诗的境界。这里“见”字最紧要。凡所见皆成境界,但不必全是诗的境界。一种境界是否能上升到诗的境界,全靠“见”的作用如何。

②诗的“见”必为“直觉”。有“见”即有“觉”, 觉可为“直觉”, 亦可为“知觉”。直觉必须是对于个别事物的知,“知觉”必须是对于诸事物中关系的知,亦称“名理的知”。例如,看见一株梅花,你觉得“这是梅花”,“它是冬天开花的木本植物”,“它的花是香的,可以摘来插瓶或送人”等等,你所觉到的是梅花与其他事物的关系,这就是它的“意义”。意义都从关系见出,了解意义的知都是“名理的知”,都可用“A为B”公式表示出来。认识A为B,便是知觉A,便是把所觉对象A归纳到一个概念B里去。就名理的知而言,A自身无意义,必须与B、C等发生关系才有意义。我们的注意不能在A本身停住,必须把A当作一块踏脚石,跳到与A有关系的事物B、C等等上去。但是所觉对象除开它的意义之外,尚有它本身的形象。在凝神注视梅花时,你可以将全副精神专注于它本身的形象,就像注视一幅梅花画似的,无暇思索它的意义或是它与其他事物的关系。这时你仍有所觉,这就是梅花本身的形象在你心中所现的“意象”。这种“觉”就是克罗齐“”所说的“直觉”。

③诗的境界是用“直觉”见出来的,它是“直觉的知”的内容,而不是“名理的知”的内容。比如说崔颢的《长干曲》,你必须在一顷刻中把它所写的情境看成一幅新鲜的图画,或是一幕生动的戏剧,让它笼罩住你的全部意识,使你聚精会神地观赏它,玩味它,以至于把它以外的一切事物都暂时忘去。在这一顷刻中你不能同时产生“它是一首唐人五绝”“它用平声韵”“横塘是某处地名”“我自己曾经被一位不相识的人认作同乡”之类的联想。这些联想一发生,你立刻就从诗的境界迁移到名理世界和实际世界了。

④这番话并非否认思考和联想对于诗的重要。作诗和读诗,都必用思考,都必起联想,至于思考愈周密,诗的境界愈深刻;联想愈丰富,诗的境界愈完美。但是在用思考起联想时,你的心思在旁驰博骜,决不能同时直觉到完整的诗的境界。思想与联想只是一种酝酿工作。“直觉的知”常发展为“名理的知”,“名理的知”亦可酿成“直觉的知”,但决不能同时进行,因为心本无二用,而直觉的特色尤在凝神注视。

⑤读一首诗和作一首诗都常须经过艰苦思索,思索之后,一旦豁然贯通,全诗的境界于是像灵光一现似的突现在眼前,使人心旷神怡,忘怀一切。这种现象通常被人称为“灵感”。诗的境界的突现都起于灵感。灵感亦并无神秘之处,它就是直觉,就是“想象”。

⑥一个境界如果不能在直觉中成为一个独立自足的意象,那就还没有完整的形象,就还没有成为诗的境界。一首诗如果不能令人当作一个独立自足的意象看,还有芜杂或空虚的毛病,那就不能算是好诗。古典派学者向来主张艺术须有“整一”,也就是要使在读者心中能成为一种完整的独立自足的境界。(选自朱光潜《诗论》,有删改)

【注】克罗齐:意大利著名文艺批评家,在美学领域颇有著作。

1.下列对“直觉”“知觉”的理解,不正确的一项是(3分)

A.“直觉”仅限于对个别事物的知,让人心无旁骛进入诗的境界之中。

B.“直觉”无视事物之间的联系及从事物间的联系中概括出来的意义。

C.“知觉”是“名理的知”,了解意义的知,从关系中发现意义的知。

D.“知觉”关注的不仅是事物之间的关系,同时也关注个别事物本身。

2.下面对诗的赏析,符合“直觉的知”的一项是(3分)

A.在欣赏《诗经·关雎》时,注意到诗歌的音韵美和重章叠唱的表达风格。

B.在欣赏曹操《龟虽寿》时,领悟到诗人老当益壮、积极进取的人生态度。

C.在欣赏苏轼《饮湖上初晴后雨》时,领略西湖“浓妆淡抹总相宜”的美。

D.在欣赏孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》时,体味到洞庭湖深厚的文化积淀。

3.“思考和联想”对“诗的境界”会产生哪些影响 请你阅读第④段,简要概括。(4分)

二、阅读下面的文学类文本,完成4~7题。(20分)

大地的语言

①今天,我看见收获了一季小麦的大地上,一望无际的玉米亭亭玉立,茎并着茎,根须在地下交错,叶与叶互相摩挲着絮絮私语,它们还化作一道道的绿浪,把风和自己的芬芳推到更远的地方。这片大地在中国肯定是最早被耕种的土地,世界上肯定也少有这种先后被石头工具、青铜工具、铁制工具和今天燃烧着石油的机具都耕作过的土地。翻开一部中国史,中原大地兵连祸接,旱涝交替,但我的眼前确实出现了生机勃勃的大地。这片土地还有那么深厚的肥力滋养这么茁壮的庄稼,生长人类的食粮。无边无际的绿色仍然充满生机,庄稼地之间,一排排的树木,标示出了道路、水渠,同时也掩映着那些素朴的北方村庄。我喜欢这样的景象,在一条飞速延展的高速公路两边,我的视野里始终都是这样的景象。

②转上另外一条高速路,醒目的路牌标示着一些城市的名字。这些道路经过乡野,但目的是连接那些巨大的城市,或者干脆就是城市插到乡村身上的吸管。资本与技术的循环系统其实片刻不能缺少从古至今那些最基本的物质的支撑。但在这样的原野上,至少在我的感觉中,那些城市显得遥远了。视野里掠到身后,以及扑面而来的,依然是保持着土地最初农耕模样的连绵田野。

③我呵气成雾,在车窗上描画一个个汉字。这些象形的汉字在几千年前,就从这块土地上像庄稼一样生长出来。在我脑海中,它们不是今天在电脑字库里的模样,而是它们刚刚生长出来时候的模样,刚刚被刻在甲骨之上的模样,刚刚被镌刻到青铜上的模样。这是一个个生动而又亲切的形象。土,最初的样子就是一棵苗破土而出,或者一棵树站立在地平线上。田,不仅仅是生长植物的土壤,还有纵横的阡陌、灌渠、道路。禾,一棵直立的植株上端以可爱的姿态斜倚着一个结了实的穗子。

④车窗模糊了,我继续在心里描摹从这片大地上生长出来的那些字——麦、黍、瓜、麻、菽……我看见了那些使这些字具有了生动形象的人——从井中汲水的人、操耒①犁地的人、以臼舂谷的人……

⑤先秦民歌唱道:“爰②采麦矣 沫之北矣。”眼下的大地,麦收季节已经过去了,几百年前才来到中国大地上的玉米正在茁壮生长。那些健壮的植株上,顶端的雄蕊披拂着红缨,已然开放,轻风吹来,就摇落了花粉,纷纷扬扬地落入下方那些腋生的雌性花上。那些子房颤动着受孕,暗含着安安静静的喜悦,一天天膨胀,一天天饱满。待秋风起时,就会从田野走进了农家小小的仓房。

⑥就因为在让人心生安好的景色中描摹过这些形状美丽的字眼,我得感谢让我得以参加此次旅行的朋友。就在这样的心情中,我们到达了周口市淮阳县。我是说到达了淮阳县城,因为此前,已经穿过了大片属于淮阳的田野。让人心安的田野,庄稼茁壮生长的田野,古老的、经历了七灾八难仍然在默默奉献的田野,还未被加工区、开发区、新城镇分割得七零八落的田野。

⑦正是这样的存在让人感到安全。道理很简单,中国的土地不可能满布工厂。中国人自己不再农耕的时候,这个世界不会施舍给十几亿人足够的粮食。中国还有这样的农业大县,我们应该感到心安。国家有理由让这样的地方,这样地方的人民,这样地方的政府官员,为仍然维持和发展了土地的生产力而感到骄傲,为此而自豪,而不因另外一些指标的相对滞后而气短。

⑧我相信利奥波德所说:“人们在不拥有一个农场的情况下,会有两种精神上的危险。一个是以为早饭来自杂货铺,另一个是认为热量来自火炉。”其实,就是引用这句话也足以让人气短。我们人口太多,没有什么人拥有宽广的农场,我们也没有那么多森林供应木柴燃起熊熊的火炉。更令人惭愧的是,这声音是一个美国人在半个多世纪前发出来的,而如今我们这个资源贫乏的国家,那么多精英却只热衷传递那个国度华尔街上的声音。

⑨离开淮阳前,我去龙湖漫步,水气氤氲,水生植物生机勃勃,“有蒲③与荷”,“有蒲与莲”,让人心灵也丰沛而滋润。因为这宽广的土地,因为这土地上蓬勃茂盛的庄稼,短暂的淮阳之行值得永远忆念。(选自《人民文学》,有删改)

【注】①耒(lěi): 与后文的臼, 都是古代的农具。②爰(yuán): 何处, 哪里。③蒲:香蒲,多年生草本植物,多生在河滩上。

4.“这样的景象”的整体特征是什么 请你阅读①~②段,简要概括。(6分)

5.第②段中,作者用一个比喻巧妙地指出城市与乡村之间的关系。请你用直白的语言简要概括这种关系。(4分)

6.请你阅读③~④段,用直白简洁的语言说说你对文中画线句子的理解。(4分)

这些象形的汉字在几千年前,就从这块土地上像庄稼一样生长出来。

7.请你通读全文,简要概括本文的主要写作意图。(6分)

三、阅读《简·爱》节选部分,完成8、9题。(7分)

“唉,我两次做了对不起你的事,现在很懊悔……”她停住了。“也许这毕竟无关紧要。”她喃喃地自言自语:“那样我也许会好过些,但是,向她低声下气实在使我痛苦。”

……

“但愿你能听从劝告,忘掉这些,舅妈,宽容慈祥地对待我——”

“你的脾气很糟,”她说,“这种性格我到今天都难以理解。九年中,不管怎样对待你,你都耐着性子,默默无声;而到了第十年,却突然发作,火气冲天,我永远无法理解。”

“我的脾性并不是像你想的那么坏,我易动感情,却没有报复心。小时候,有很多次,只要你允许,我很愿意爱你。现在我诚恳希望同你和好。亲亲我吧,舅妈。”

我把脸颊凑向她的嘴唇。她不愿碰它,还说我倚在床上压着她了,而且再次要水喝。我让她躺下时——因为我扶起她,让她靠着我的胳膊喝水——把手放在她冷冰冰、湿腻腻的手上,她衰竭无力的手指缩了回去——迟滞的眼睛避开了我的目光。

“那么,爱我也好,恨我也好,随你便吧!”我最后说,“反正你已经彻底得到了我的宽恕。现在你去请求上帝的宽恕,安息吧!”

可怜而痛苦的女人!现在再要努力改变她惯有的想法,已经为时太晚了。活着的时候,她一直恨我——临终的时候,她一定依然恨我。

8.请你简要概括选文的主要内容。(3分)

9.从选文中可以看出,“我”和舅妈主要具有怎样的性格特征 请你分别简要概括。(4分)

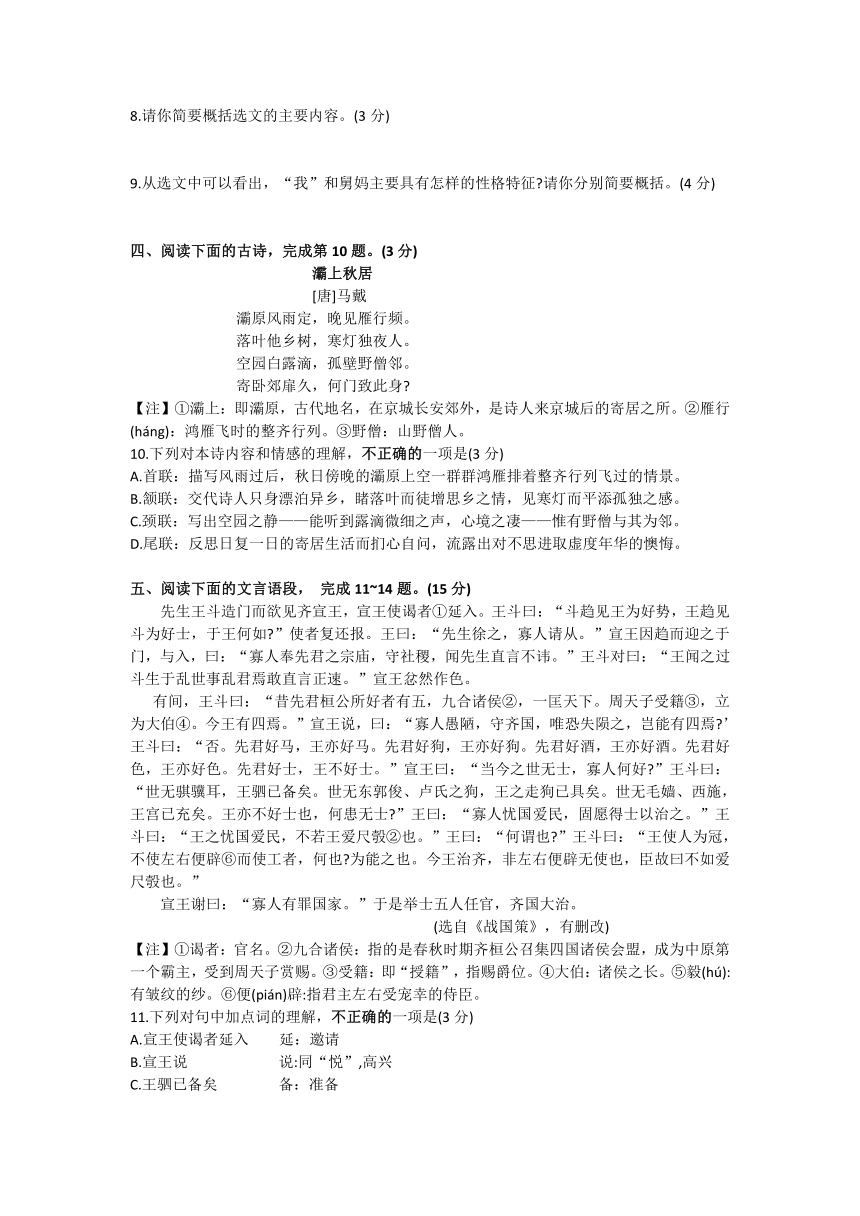

四、阅读下面的古诗,完成第10题。(3分)

灞上秋居

[唐]马戴

灞原风雨定,晚见雁行频。

落叶他乡树,寒灯独夜人。

空园白露滴,孤壁野僧邻。

寄卧郊扉久,何门致此身

【注】①灞上:即灞原,古代地名,在京城长安郊外,是诗人来京城后的寄居之所。②雁行(háng):鸿雁飞时的整齐行列。③野僧:山野僧人。

10.下列对本诗内容和情感的理解,不正确的一项是(3分)

A.首联:描写风雨过后,秋日傍晚的灞原上空一群群鸿雁排着整齐行列飞过的情景。

B.颔联:交代诗人只身漂泊异乡,睹落叶而徒增思乡之情,见寒灯而平添孤独之感。

C.颈联:写出空园之静——能听到露滴微细之声,心境之凄——惟有野僧与其为邻。

D.尾联:反思日复一日的寄居生活而扪心自问,流露出对不思进取虚度年华的懊悔。

五、阅读下面的文言语段, 完成11~14题。(15分)

先生王斗造门而欲见齐宣王,宣王使谒者①延入。王斗曰:“斗趋见王为好势,王趋见斗为好士,于王何如 ”使者复还报。王曰:“先生徐之,寡人请从。”宣王因趋而迎之于门,与入,曰:“寡人奉先君之宗庙,守社稷,闻先生直言不讳。”王斗对曰:“王闻之过斗生于乱世事乱君焉敢直言正速。”宣王忿然作色。

有间,王斗曰:“昔先君桓公所好者有五,九合诸侯②,一匡天下。周天子受籍③,立为大伯④。今王有四焉。”宣王说,曰:“寡人愚陋,守齐国,唯恐失陨之,岂能有四焉 ’王斗曰:“否。先君好马,王亦好马。先君好狗,王亦好狗。先君好酒,王亦好酒。先君好色,王亦好色。先君好士,王不好士。”宣王曰:“当今之世无士,寡人何好 ”王斗曰:“世无骐骥耳,王驷已备矣。世无东郭俊、卢氏之狗,王之走狗已具矣。世无毛嫱、西施,王宫已充矣。王亦不好士也,何患无士 ”王曰:“寡人忧国爱民,固愿得士以治之。”王斗曰:“王之忧国爱民,不若王爱尺彀②也。”王曰:“何谓也 ”王斗曰:“王使人为冠,不使左右便辟⑥而使工者,何也 为能之也。今王治齐,非左右便辟无使也,臣故曰不如爱尺彀也。”

宣王谢曰:“寡人有罪国家。”于是举士五人任官,齐国大治。

(选自《战国策》,有删改)

【注】①谒者:官名。②九合诸侯:指的是春秋时期齐桓公召集四国诸侯会盟,成为中原第一个霸主,受到周天子赏赐。③受籍:即“授籍”,指赐爵位。④大伯:诸侯之长。⑤毅(hú):有皱纹的纱。⑥便(pián)辟:指君主左右受宠幸的侍臣。

11.下列对句中加点词的理解,不正确的一项是(3分)

A.宣王使谒者延入 延:邀请

B.宣王说 说:同“悦”,高兴

C.王驷已备矣 备:准备

D.固愿得士以治之 固:本来

12.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

王闻之过斗生于乱世事乱君焉敢直言正谏

A.王闻之/过斗生/于乱世事/乱君焉敢直言正谏

B.王闻之过/斗生于乱世/事乱君/焉敢直言正谏

C.王闻之过/斗生于乱世事/乱君焉敢/直言正谏

D.王闻之过斗/生于乱世/事乱君/焉敢直言正谏

13.下列对文本内容的理解,正确的一项是(3分)

A.宣王礼贤下士,听说王斗是一个敢说真话的正人君子,就派谒者登门造访。

B.王斗善于讽谏,先肯定宣王的颇多优点,再指出他在忧国爱民方面的不足。

C.王斗循循善诱,借制帽来讲治国的道理,让宣王认清自己在治国上的问题.

D.宣王察纳雅言,重用王斗辅佐自己治理国家,使齐国政治修明,局势安定。

14.请将文言语段中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

斗趋见王为好势,王趋见斗为好士,于王何如

Ⅱ 表 达(共65分)

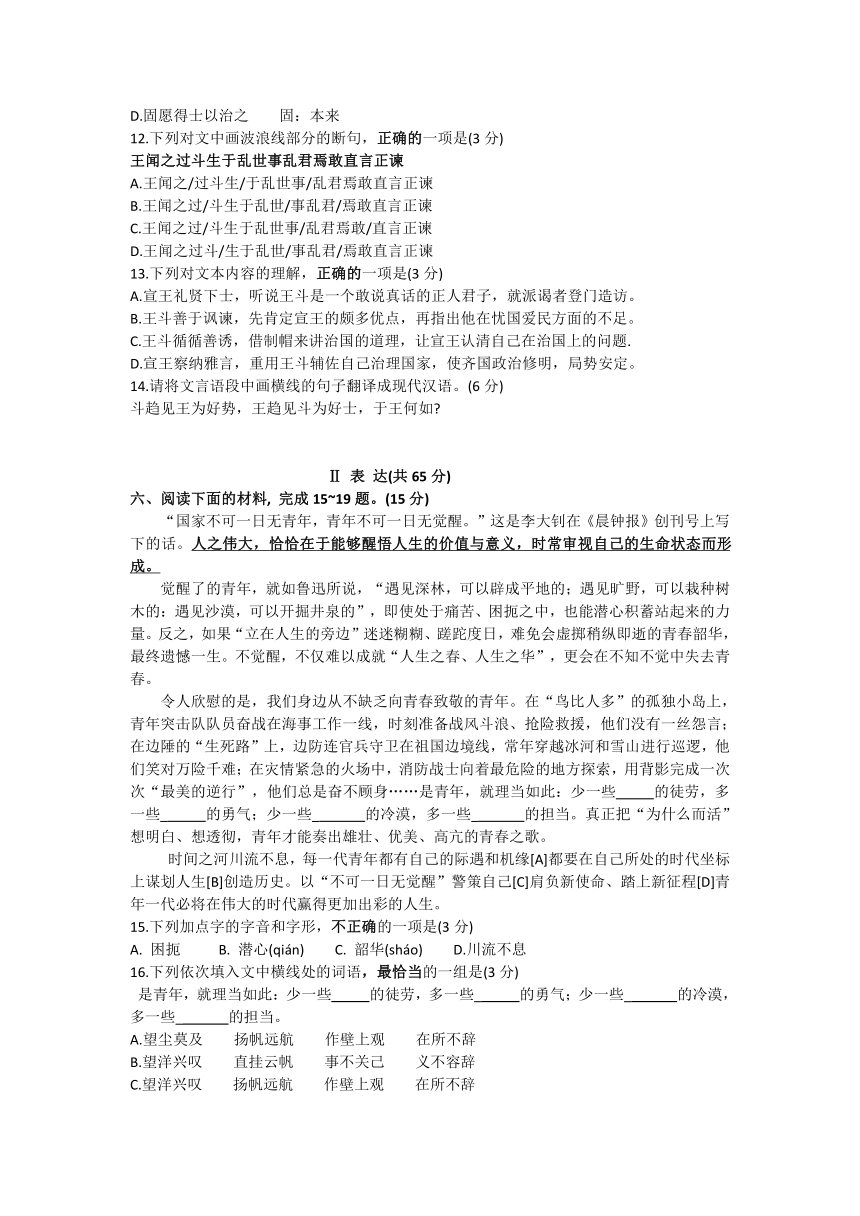

六、阅读下面的材料, 完成15~19题。(15分)

“国家不可一日无青年,青年不可一日无觉醒。”这是李大钊在《晨钟报》创刊号上写下的话。人之伟大,恰恰在于能够醒悟人生的价值与意义,时常审视自己的生命状态而形成。

觉醒了的青年,就如鲁迅所说,“遇见深林,可以辟成平地的;遇见旷野,可以栽种树木的:遇见沙漠,可以开掘井泉的”,即使处于痛苦、困扼之中,也能潜心积蓄站起来的力量。反之,如果“立在人生的旁边”迷迷糊糊、蹉跎度日,难免会虚掷稍纵即逝的青春韶华,最终遗憾一生。不觉醒,不仅难以成就“人生之春、人生之华”,更会在不知不觉中失去青春。

令人欣慰的是,我们身边从不缺乏向青春致敬的青年。在“鸟比人多”的孤独小岛上,青年突击队队员奋战在海事工作一线,时刻准备战风斗浪、抢险救援,他们没有一丝怨言;在边陲的“生死路”上,边防连官兵守卫在祖国边境线,常年穿越冰河和雪山进行巡逻,他们笑对万险千难;在灾情紧急的火场中,消防战士向着最危险的地方探索,用背影完成一次次“最美的逆行”,他们总是奋不顾身……是青年,就理当如此:少一些 的徒劳,多一些_ 的勇气;少一些_ 的冷漠,多一些_ 的担当。真正把“为什么而活”想明白、想透彻,青年才能奏出雄壮、优美、高亢的青春之歌。

时间之河川流不息,每一代青年都有自己的际遇和机缘[A]都要在自己所处的时代坐标上谋划人生[B]创造历史。以“不可一日无觉醒”警策自己[C]肩负新使命、踏上新征程[D]青年一代必将在伟大的时代赢得更加出彩的人生。

15.下列加点字的字音和字形,不正确的一项是(3分)

A. 困扼 B. 潜心(qián) C. 韶华(sháo) D.川流不息

16.下列依次填入文中横线处的词语,最恰当的一组是(3分)

是青年,就理当如此:少一些 的徒劳,多一些_ 的勇气;少一些_ 的冷漠,多一些_ 的担当。

A.望尘莫及 扬帆远航 作壁上观 在所不辞

B.望洋兴叹 直挂云帆 事不关己 义不容辞

C.望洋兴叹 扬帆远航 作壁上观 在所不辞

D.望尘莫及 直挂云帆 事不关己 义不容辞

17.下列用在文中[A][B][C][D]四处的标点符号,不正确的一项是(3分)

时间之河川流不息,每一代青年都有自己的际遇和机缘[A]都要在自己所处的时代坐标上谋划人生[B]创造历史。以“不可一日无觉醒”警策自己[C]肩负新使命、踏上新征程[D]青年一代必将在伟大的时代赢得更加出彩的人生。

A. , B. 、 C. , D. 。

18.下列对文中画线句子的修改,最恰当的一项是(3分)

人之伟大,恰恰在于能够醒悟人生的价值与意义,时常审视自己的生命状态而形成。

A.人之伟大,恰恰是在能够醒悟人生的意义与价值,时常审视自己的生命状态而形成的。

B.人之伟大,恰恰在于能够时常审视自己的生命状态,醒悟人生的价值与意义而形成的。

C.人之伟大,恰恰在于能够省悟人生的价值与意义,并且能够时常审视自己的生命状态。

D.人之伟大,恰恰在于是否能够省悟人生的价值与意义,是否时常审视自己的生命状态。

19.将“一个人的青春是平庸无奇还是璀璨夺目,‘觉醒’堪称关键变量。”一句还原到文中,最恰当的一处是(3分)

A. 第①段开头 B. 第①段结尾 C. 第②段开头 D. 第②段结尾

七、作文 (50分)

20.阅读下面的材料,按要求作文。(50分)

小明学习成绩很优秀,考取武昌区任何一所示范高中都没有什么问题,但前些时在填报中考志愿时却遇到了麻烦。

爸爸认为应该报考武昌区A高中。顶尖选手多,学校培养优秀学生经验丰富,每年很多学生考取一流大学……

妈妈认为应该报考武昌区B高中。同样高手云集,办学理念先进,离家近,不用住读,方便照顾他的生活……

“但我想报考的是武昌区C高中。”当小明说出自己的想法后,遭到爸爸妈妈的一致反对。但是,当小明把自己的理由一一陈述后,他的父母竟然都不反对了,还称赞他选得对。

诸葛亮很重视广泛听取他人意见,在《出师表》中给后主的第一条建议就是“开张圣听”;诸葛亮更希望后主自己有主见——“陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言’。

小明的经历和诸葛亮的教导都告诉我们:面对复杂问题的时候,虚心听取他人的建议固然重要,但更重要的是自己要有主见。

请你根据对上述文字的理解和思考,或叙述生活经历,或论述其中道理,写一篇文章。

要求:依据材料的整体语意立意,自拟标题,不少于 600字,文体自选(诗歌、戏剧除外)。文中如果需要出现自己的姓名或校名,请以无法透露真实信息的化名代替。

语文训练题(二)参考答案

1. D(“关注个别事物本身”是“直觉”,而不是“知觉”。)

2. C(

A 项“注意到了韵脚变化和重章叠唱的特点”,B 项的“领悟到了诗人当时的志向 与理想”,D 项的“体味到了西湖深厚的文化积淀”,都属于“名理的知”。)

3. 共 4 分,每点 2 分。围绕“由‘思考和联想’对‘诗的境界’的影响”作答。意近即可,酌情给分。答案要点如下:

⑴思考和联想决定了诗的境界是否深刻和完美;

⑵处于思考或联想状态时,人便无法知觉到完整的诗的境界。

【答案示例】⑴思考和联想决定了诗的境界;⑵处于思考或联想状态时,人便无法知觉到完整的诗的境界。

4. 共 6 分,每点 2 分。围绕“‘这样的景象’的整体特征”作答。意近即可,酌情给分。

答案要点如下:

⑴土地广袤(或“田野辽阔”“田野一望无际”“土地广袤、肥沃”等);

⑵生机勃勃(或“充满生机”“充满活力”“充满生命力”“欣欣向荣”等);

⑶素朴(或“原始”“古老”“原生态”“未经开发”等)。

5. 共 4 分。围绕“城市与乡村之间的关系”作答。意近即可,酌情给分。

【答案示例 1】乡村为城市提供物质保障。

【答案示例 2】乡村的农业生产片刻不停地为城市生活和城市发展提供物质支撑。

6. 共 4 分,每点 2 分。答案要点如下:

⑴农耕孕育了中华文明(或“农耕创造了中华文明”等);

⑵表达了作者对劳动者的由衷敬意(或“歌颂”“赞美”等)。

【答案示例 1】农耕孕育了中华文明,表达了作者对劳动者的由衷敬意。

【答案示例 2】农业生产孕育了悠久的中华文化,表达了作者对勤劳、智慧的先民的礼赞。

7. 共 6 分,每点 3 分,答出任意两点即可得满分。围绕“本文的主要写作意图”作答。

意近即可,酌情给分。答案要点如下:

⑴抒发对具有悠久历史的中华农耕文明依然保持着生机活力的欣慰之情;

⑵表达对农村土地、农业生产不断受到城市发展的挤压、蚕食现状的忧虑;

⑶希望国家更加重视农业生产,为维持和发展土地的生产力提供政策支持(或“指出国家的根基是农业”“告诉我们农业是一个国家的根本”“表明维持和发展土地的生产力才是重中之重的观点”“赞许了以农业发展为重的做法”等);

⑷表达了对滋养了我们的肉体与心灵的土地的感激之情(或“对为人们提供了赖以生存的粮食、孕育了悠久的中华文化的土地表达挚爱之情”等)。

⑸表达了对通过农耕解决温饱问题、创造了中华灿烂文明史的劳动者的由衷敬意。

8. 共 3 分,每点 1 分。意近即可,酌情给分。围绕下面内容的核心语意回答:

⑴背景——舅妈临终之际(1 分);

⑵事件——“我”主动提出和好(1 分);⑶结果——被舅妈拒绝(1 分)。

【答案示例 1】“我”在舅妈临终前主动提出与她和好,却被舅妈拒绝。

【答案示例 2】“我”在舅妈弥留之际,劝她忘掉对我做过的亏心事,与“我”和解,她却一意孤行。

【答案示例 3】“我”在舅妈去世前表达彻底宽恕了她、想与她和解的愿望,但没能改变舅妈对“我”的恨。

9. 共 4 分,每点 2 分,答出任意两点即可得满分。围绕“‘我’和舅妈的性格特征”作

答。意近即可,酌情给分。答案要点如下:

“我”的性格特征:宽容(或“善良”“富有同情心”等);

舅妈的性格特征:固执(或“心胸狭窄”“自私”“刻薄”等)。

10. D(本诗真实而生动地呈现出古代文人为功名而挣扎的不堪情状,表达了诗人怀才不遇、进身渺茫的悲愤与无奈)。

古诗参考译文:

灞原上现已风停雨定,傍晚时只见雁行频频。

落叶纷纷这是异乡树,寒灯闪闪独照不眠人。

寂静的空园白露滴滴,隔壁野僧是我的近邻。

寄居郊外屋舍已很久,不知何时能怀才而遇?

11. C(备:具备)

12. B(王闻之过。斗生于乱世,事乱君,焉敢直言正谏?)

13. C(A. 宣王并没有派谒者登王斗之门造访;B.王斗一开始就直言不讳地指出,世是乱世,君是昏君,可以说是一针见血,毫不留情,属于“直谏”,而非“讽谏”;D. 文中无依据。)

14. 共 6 分。“趋”(本意是“快步走”,这里可理解为“跑去、急着去、赶着去、主动去”

等意思)“为”(是)“好势”(可理解为“爱慕权势、喜欢权势”等)“好士”(可理解为“喜爱人才、喜爱有才能的人、礼贤下士”等)“何如”(可理解为“怎么样”“(意下)如何”等)各 1 分,句意正确、句子通顺 1 分。

【答案示例 1】我赶着去见大王是爱慕权势,而大王赶着来见我是礼贤下士,大王认为怎么样?

【答案示例 2】我跑去见大王是攀附权贵,而大王跑来见我则是爱惜人才,这样对于大王来说怎么样?

文言文参考译文:

王斗先生登门造访,求见齐宣王,宣王吩咐侍者请他进来。王斗说:“我赶上前去见

大王是趋炎附势,而大王主动来见我则是礼贤下士,大王意下如何?”侍者又回报。宣王说:“先生慢行,寡人亲自来迎接!”于是快步走到门口迎接,与王斗一起进来,说:“寡人奉守先王宗庙,守护国家,听说先生不会因为有所顾虑而不敢说真话。”王斗回答说:“大王听错了。我生于乱世,侍奉昏君,怎么敢直言进谏?”宣王听后怒形于色。

过了一会儿,王斗说:“往昔先王桓公的爱好是会盟各路诸侯,成立霸主盟会,消除

混乱局面,使天下安定下来。周天子赐给他爵位,立他为诸侯之长。现在大王有四种爱好与先王相同。”宣王听后心中高兴了,说:“寡人愚钝浅陋,守护齐国,唯恐有所闪失,又怎能有先王的四样爱好?”王斗说:先王喜欢马,大王也喜欢马。先王喜欢狗,大王也喜欢狗。先王好酒,大王也好酒。先王好色,大王也好色。先王好士,大王却不是那样。宣王说:“当今世上没有优秀的人才,寡人如何喜爱他们?”王斗说:“当世没有骐骥这样的骏马,是因为大王的马匹已经够多的了。当世没有东郭俊、卢氏那样的良犬,是因为大王的猎狗已经够多的了。当世没有毛嫱、西施一类的美女,是因为大王的后宫已经满了。大王也不喜欢贤士,为什么要担心当世没有贤士呢。”宣王说:“寡人忧国爱民,本来就盼望得到贤士来治理齐国。”王斗说:“臣以为,大王忧国爱民远不如爱惜一尺绉纱。”宣王问道:“此话怎讲?”王斗回答说:“大王让人制作帽子,不用身边的人而请能工巧匠,原因何在?是因为他们会制作帽子。现在大王治理齐国,不是自己身边得宠的臣子就不用。所以我说大王爱国家社稷还不如爱一尺绉纱。”

宣王谢罪道:“寡人于国有罪。”于是,宣王选拔五位贤士任职,齐国因而政治修明,

局势安定。

15. A(扼—厄)

16. B(望洋兴叹:原指看到伟大的事物才感到自己的渺小,现比喻做事力量不够或条件缺乏而感到无可奈何。望尘莫及:望得见走在前面的人带起的尘土却不能追上,比喻远远地落在后面。直挂云帆:形容做事直接,勇往直前,不在事前费周折。扬帆远航:比喻朝着自己远大的理想努力并为之奋斗前进。事不关己:事情同自己没有关系。作壁上观:人家交战,自己站在营垒上观看,比喻坐观成败,不给予帮助。义不容辞:道义上不容许推辞。在所不辞:决不推辞,多用在冒险犯难上。)

17. D(

D 项应改为逗号。)

18. C(句式杂糅。)

19. C(还原句与上下文内容契合,衔接紧密。)

20.【作文题目解读】

为扭转模式化风气,叙例支撑、思维支撑单独成段的模式化作文最后得分扣 3 分。

学生须将分析论证融入叙例的过程之中,将单独成段的分析论证变成人物的认知,变成

人物对后面即将展开的行为的目的、原因、价值、意义等的思考与独到见解。

对本题题意的界定:

材料第一段叙述小明填报中考志愿遇到了问题——以他的能力可以考取武昌区任何一所示范高中,那么究竟该报哪一所学校呢?

材料第二段、第三段叙述了小明的爸爸、妈妈分别从不同的角度给了小明不同的建议。

材料第四段叙述小明有自己的想法、选择,并在陈述自己的理由后,得到了父母的称赞与支持。

材料第五段援引诸葛亮给后主的建议——“开张圣听”和“陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言”。从后主的角度强调要有自己的主见,并揭示了“有主见”的价值。

材料第六段由小明的经历和诸葛亮的教导扩展到日常生活,明确了写作的方向:思考有主见对于解决复杂问题的价值。

根据材料的整体语意,可明确本题的题意——面对复杂问题,只有自己有主见,才能更好地解决问题。本题题意的表述可以从“为什么”的角度入手,探究有主见对解决复杂问题的价值。

如:“面对复杂问题的时候有主见,可以让我们找到适合自己的解决方法”“对复杂问题

自己有清晰的认知,就不会被他人意见左右”“有主见,才能走真正适合自己的道路”

“面对复杂问题的时候有主见,才不会优柔寡断、迟疑不决,失去解决问题的机遇”……

本题题意的表述也可以从“怎么做”角度人手,探讨面对复杂问题时怎样做到有主见。如:“对问题要有确定的意见和见解”“自己要有独立思考能力”“有主见不是不听他人的建议,而是要分辨他人建议是否适合自己”……

判断一篇作文题意是否正确,不应以作文是否有对题意的字面表述为依据,更不应以题意表述与例举的题意表述是否相同为依据,而是应以文章的内容——阐释或支撑——是否表现出对题意的正确理解为依据。

对题意支撑的界定:

支撑恰当:记叙性文章的事件或议论性文章的材料与所表达的题意(观点、思考等)有着内在逻辑的一致性,支撑的内容能具体呈现出题意所蕴含的事理逻辑,让人信服自己表达的观点和思考。即能将有主见的内容具体化,体现出有主见的价值。能基于自己确定的题意及其题意蕴含的事理逻辑展开叙述,从而凸显有主见对于解决复杂问题的作用意义或方式方法。

恰当支撑包含下列三个要素:

⑴【前提和背景】将面对的复杂问题具体化(包含他人的解决问题的意见、建议)。

⑵【过程与方法】用“主见”解决复杂问题的过程具体化(包括认知和行为两个方面):

认知:将自己的“主见”(想法、理由)具体化,将有主见对于解决复杂问题的重要性的认知具体化;

行为:将用自己的主见去解决复杂问题的行为过程具体化、层次化。

⑶【结果】解决复杂问题的结果具体化。

支撑缺陷:材料与所表达的题意有相关性,但文中的事件或材料只是空洞地贴上题意的标签。没有将“有主见”的内涵具体化,支撑的材料未能清晰地呈现用主见去解决复杂问题的良好效果或方式方法。记叙文在表达有主见对解决复杂问题的价值时,内容较空洞,事理不明晰。

支撑错误:事件或材料貌似与题意相关(需要读者从自己个人经验中提取事件或材料的要素后才能与话题相关联),但其表述的具体内容和内在逻辑无法支撑本题题意,其表达的意图与本题题意无关。

评分细则如下:

一类文:46~50 分(表达决定上下档)

题意正确,内容充实,描写生动,画面感强,详略分明;

三要素俱全,议论文能在叙例的过程中,记叙文能在叙述的过程中,将“三要素”

具体化,尤其是“过程和方法”这一核心要素支撑充分(篇幅一般占整个事例一半以上),

对有主见之于解决复杂问题的价值和意义思考深入、挖掘到位。

要素之间逻辑关系清晰(有主见,才能解决复杂问题),能从“为什么”或“怎么样”的角度明确揭示其作用意义或方式方法,并与前文事例中蕴含事理逻辑一致。

感情真挚且自然流露;

语言表达有文采;

书写工整,只有极少错别字。

二类文:38~45 分(表达决定上下档)

题意正确,内容比较充实,描写比较生动,有一定的画面感,详略得当;

三要素俱全,议论文能在叙例的过程中,记叙文能在叙述的过程中,将“三要素”

具体化,“过程与方法”这一核心要素比较突出,对有主见之于解决复杂问题的价值和意义有一定的思考,但思考不够深入。

要素之间逻辑关系清晰(有主见,才能解决复杂问题),能从“为什么”或“怎么样”的角度进行思考,明确揭示其作用意义或方式方法,并与前文事例中蕴含事理逻辑基本一致。

具有真情实感;

语言通顺;

书写比较规范。

三类文:30~37 分(表达决定上下档)

题意错误,但与材料相关,对错误题意支撑恰当。

根据材料的整体语意,本题题意有较多不同的表述。判断一篇作文题意是否正确,不应以作文是否有对题意的字面表述为依据,更不应以题意表述与例举的题意表述是否相同为依据,而是应以文章的内容——阐释或支撑——是否表现出对题意的正确理解为依据。

支撑恰当是指对错误的题意支撑恰当,同样应该对题意的相关要素具体化,与对正确题意“支撑恰当”的标准基本一致。

缺乏真情实感;

语言比较通顺;

书写能看清楚。

【特殊情况评分说明】

1.有以下情况之一者视作七类文:

⑴有大量错别字和病句,严重影响语意的表达。

⑵题意或内容与材料毫无关系,或抄写试卷上现成的文字材料。

⑶只写了开头,字数严重不足(100 字以内)。

2.字数不足 600 字的评分要求:

⑴在文意表达基本完整的前提下,每差一行扣 1 分。

⑵在文意表达不完整的前提下,每差一行扣 2 分。

3.字数超过 600 字却没有完篇的评分要求:

⑴文意表达完整,在此文所属类别中给下档分数。

⑵文意表达不完整,在此文所属类别基础上降一类给分。

4.缺少标题扣 2 分。

5.在评判“表达”一项时,应特别关注正确书写汉字的能力,错别字较多的作文不得进入“表达”的“优秀”层次。

类别 档次 题意表达 材料支撑 语言表达 得分区间

一 上档 正确 恰当 优秀 50

下档 合格 49~46

二 上档 正确 缺陷 优秀 45~42

下档 合格 41~38

三 上档 错误 (但与材料相关) 恰当 优秀 37~34

下档 合格 33~30

四 上档 错误 (但与材料相关) 缺陷 优秀 29~26

下档 合格 25~22

五 上档 正确 错误 优秀 21~18

下档 合格 17~14

六 上档 错误 (但与材料相关) 错误 优秀 13~10

下档 合格 9~6

七 错误 (与材料无关) 错误 不合格 5~0

Ⅰ 阅 读(共55分)

一、阅读下面的实用类文本,完成1~3题。(10分)

诗与直觉

①无论是欣赏或是创造,都必须见到一种诗的境界。这里“见”字最紧要。凡所见皆成境界,但不必全是诗的境界。一种境界是否能上升到诗的境界,全靠“见”的作用如何。

②诗的“见”必为“直觉”。有“见”即有“觉”, 觉可为“直觉”, 亦可为“知觉”。直觉必须是对于个别事物的知,“知觉”必须是对于诸事物中关系的知,亦称“名理的知”。例如,看见一株梅花,你觉得“这是梅花”,“它是冬天开花的木本植物”,“它的花是香的,可以摘来插瓶或送人”等等,你所觉到的是梅花与其他事物的关系,这就是它的“意义”。意义都从关系见出,了解意义的知都是“名理的知”,都可用“A为B”公式表示出来。认识A为B,便是知觉A,便是把所觉对象A归纳到一个概念B里去。就名理的知而言,A自身无意义,必须与B、C等发生关系才有意义。我们的注意不能在A本身停住,必须把A当作一块踏脚石,跳到与A有关系的事物B、C等等上去。但是所觉对象除开它的意义之外,尚有它本身的形象。在凝神注视梅花时,你可以将全副精神专注于它本身的形象,就像注视一幅梅花画似的,无暇思索它的意义或是它与其他事物的关系。这时你仍有所觉,这就是梅花本身的形象在你心中所现的“意象”。这种“觉”就是克罗齐“”所说的“直觉”。

③诗的境界是用“直觉”见出来的,它是“直觉的知”的内容,而不是“名理的知”的内容。比如说崔颢的《长干曲》,你必须在一顷刻中把它所写的情境看成一幅新鲜的图画,或是一幕生动的戏剧,让它笼罩住你的全部意识,使你聚精会神地观赏它,玩味它,以至于把它以外的一切事物都暂时忘去。在这一顷刻中你不能同时产生“它是一首唐人五绝”“它用平声韵”“横塘是某处地名”“我自己曾经被一位不相识的人认作同乡”之类的联想。这些联想一发生,你立刻就从诗的境界迁移到名理世界和实际世界了。

④这番话并非否认思考和联想对于诗的重要。作诗和读诗,都必用思考,都必起联想,至于思考愈周密,诗的境界愈深刻;联想愈丰富,诗的境界愈完美。但是在用思考起联想时,你的心思在旁驰博骜,决不能同时直觉到完整的诗的境界。思想与联想只是一种酝酿工作。“直觉的知”常发展为“名理的知”,“名理的知”亦可酿成“直觉的知”,但决不能同时进行,因为心本无二用,而直觉的特色尤在凝神注视。

⑤读一首诗和作一首诗都常须经过艰苦思索,思索之后,一旦豁然贯通,全诗的境界于是像灵光一现似的突现在眼前,使人心旷神怡,忘怀一切。这种现象通常被人称为“灵感”。诗的境界的突现都起于灵感。灵感亦并无神秘之处,它就是直觉,就是“想象”。

⑥一个境界如果不能在直觉中成为一个独立自足的意象,那就还没有完整的形象,就还没有成为诗的境界。一首诗如果不能令人当作一个独立自足的意象看,还有芜杂或空虚的毛病,那就不能算是好诗。古典派学者向来主张艺术须有“整一”,也就是要使在读者心中能成为一种完整的独立自足的境界。(选自朱光潜《诗论》,有删改)

【注】克罗齐:意大利著名文艺批评家,在美学领域颇有著作。

1.下列对“直觉”“知觉”的理解,不正确的一项是(3分)

A.“直觉”仅限于对个别事物的知,让人心无旁骛进入诗的境界之中。

B.“直觉”无视事物之间的联系及从事物间的联系中概括出来的意义。

C.“知觉”是“名理的知”,了解意义的知,从关系中发现意义的知。

D.“知觉”关注的不仅是事物之间的关系,同时也关注个别事物本身。

2.下面对诗的赏析,符合“直觉的知”的一项是(3分)

A.在欣赏《诗经·关雎》时,注意到诗歌的音韵美和重章叠唱的表达风格。

B.在欣赏曹操《龟虽寿》时,领悟到诗人老当益壮、积极进取的人生态度。

C.在欣赏苏轼《饮湖上初晴后雨》时,领略西湖“浓妆淡抹总相宜”的美。

D.在欣赏孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》时,体味到洞庭湖深厚的文化积淀。

3.“思考和联想”对“诗的境界”会产生哪些影响 请你阅读第④段,简要概括。(4分)

二、阅读下面的文学类文本,完成4~7题。(20分)

大地的语言

①今天,我看见收获了一季小麦的大地上,一望无际的玉米亭亭玉立,茎并着茎,根须在地下交错,叶与叶互相摩挲着絮絮私语,它们还化作一道道的绿浪,把风和自己的芬芳推到更远的地方。这片大地在中国肯定是最早被耕种的土地,世界上肯定也少有这种先后被石头工具、青铜工具、铁制工具和今天燃烧着石油的机具都耕作过的土地。翻开一部中国史,中原大地兵连祸接,旱涝交替,但我的眼前确实出现了生机勃勃的大地。这片土地还有那么深厚的肥力滋养这么茁壮的庄稼,生长人类的食粮。无边无际的绿色仍然充满生机,庄稼地之间,一排排的树木,标示出了道路、水渠,同时也掩映着那些素朴的北方村庄。我喜欢这样的景象,在一条飞速延展的高速公路两边,我的视野里始终都是这样的景象。

②转上另外一条高速路,醒目的路牌标示着一些城市的名字。这些道路经过乡野,但目的是连接那些巨大的城市,或者干脆就是城市插到乡村身上的吸管。资本与技术的循环系统其实片刻不能缺少从古至今那些最基本的物质的支撑。但在这样的原野上,至少在我的感觉中,那些城市显得遥远了。视野里掠到身后,以及扑面而来的,依然是保持着土地最初农耕模样的连绵田野。

③我呵气成雾,在车窗上描画一个个汉字。这些象形的汉字在几千年前,就从这块土地上像庄稼一样生长出来。在我脑海中,它们不是今天在电脑字库里的模样,而是它们刚刚生长出来时候的模样,刚刚被刻在甲骨之上的模样,刚刚被镌刻到青铜上的模样。这是一个个生动而又亲切的形象。土,最初的样子就是一棵苗破土而出,或者一棵树站立在地平线上。田,不仅仅是生长植物的土壤,还有纵横的阡陌、灌渠、道路。禾,一棵直立的植株上端以可爱的姿态斜倚着一个结了实的穗子。

④车窗模糊了,我继续在心里描摹从这片大地上生长出来的那些字——麦、黍、瓜、麻、菽……我看见了那些使这些字具有了生动形象的人——从井中汲水的人、操耒①犁地的人、以臼舂谷的人……

⑤先秦民歌唱道:“爰②采麦矣 沫之北矣。”眼下的大地,麦收季节已经过去了,几百年前才来到中国大地上的玉米正在茁壮生长。那些健壮的植株上,顶端的雄蕊披拂着红缨,已然开放,轻风吹来,就摇落了花粉,纷纷扬扬地落入下方那些腋生的雌性花上。那些子房颤动着受孕,暗含着安安静静的喜悦,一天天膨胀,一天天饱满。待秋风起时,就会从田野走进了农家小小的仓房。

⑥就因为在让人心生安好的景色中描摹过这些形状美丽的字眼,我得感谢让我得以参加此次旅行的朋友。就在这样的心情中,我们到达了周口市淮阳县。我是说到达了淮阳县城,因为此前,已经穿过了大片属于淮阳的田野。让人心安的田野,庄稼茁壮生长的田野,古老的、经历了七灾八难仍然在默默奉献的田野,还未被加工区、开发区、新城镇分割得七零八落的田野。

⑦正是这样的存在让人感到安全。道理很简单,中国的土地不可能满布工厂。中国人自己不再农耕的时候,这个世界不会施舍给十几亿人足够的粮食。中国还有这样的农业大县,我们应该感到心安。国家有理由让这样的地方,这样地方的人民,这样地方的政府官员,为仍然维持和发展了土地的生产力而感到骄傲,为此而自豪,而不因另外一些指标的相对滞后而气短。

⑧我相信利奥波德所说:“人们在不拥有一个农场的情况下,会有两种精神上的危险。一个是以为早饭来自杂货铺,另一个是认为热量来自火炉。”其实,就是引用这句话也足以让人气短。我们人口太多,没有什么人拥有宽广的农场,我们也没有那么多森林供应木柴燃起熊熊的火炉。更令人惭愧的是,这声音是一个美国人在半个多世纪前发出来的,而如今我们这个资源贫乏的国家,那么多精英却只热衷传递那个国度华尔街上的声音。

⑨离开淮阳前,我去龙湖漫步,水气氤氲,水生植物生机勃勃,“有蒲③与荷”,“有蒲与莲”,让人心灵也丰沛而滋润。因为这宽广的土地,因为这土地上蓬勃茂盛的庄稼,短暂的淮阳之行值得永远忆念。(选自《人民文学》,有删改)

【注】①耒(lěi): 与后文的臼, 都是古代的农具。②爰(yuán): 何处, 哪里。③蒲:香蒲,多年生草本植物,多生在河滩上。

4.“这样的景象”的整体特征是什么 请你阅读①~②段,简要概括。(6分)

5.第②段中,作者用一个比喻巧妙地指出城市与乡村之间的关系。请你用直白的语言简要概括这种关系。(4分)

6.请你阅读③~④段,用直白简洁的语言说说你对文中画线句子的理解。(4分)

这些象形的汉字在几千年前,就从这块土地上像庄稼一样生长出来。

7.请你通读全文,简要概括本文的主要写作意图。(6分)

三、阅读《简·爱》节选部分,完成8、9题。(7分)

“唉,我两次做了对不起你的事,现在很懊悔……”她停住了。“也许这毕竟无关紧要。”她喃喃地自言自语:“那样我也许会好过些,但是,向她低声下气实在使我痛苦。”

……

“但愿你能听从劝告,忘掉这些,舅妈,宽容慈祥地对待我——”

“你的脾气很糟,”她说,“这种性格我到今天都难以理解。九年中,不管怎样对待你,你都耐着性子,默默无声;而到了第十年,却突然发作,火气冲天,我永远无法理解。”

“我的脾性并不是像你想的那么坏,我易动感情,却没有报复心。小时候,有很多次,只要你允许,我很愿意爱你。现在我诚恳希望同你和好。亲亲我吧,舅妈。”

我把脸颊凑向她的嘴唇。她不愿碰它,还说我倚在床上压着她了,而且再次要水喝。我让她躺下时——因为我扶起她,让她靠着我的胳膊喝水——把手放在她冷冰冰、湿腻腻的手上,她衰竭无力的手指缩了回去——迟滞的眼睛避开了我的目光。

“那么,爱我也好,恨我也好,随你便吧!”我最后说,“反正你已经彻底得到了我的宽恕。现在你去请求上帝的宽恕,安息吧!”

可怜而痛苦的女人!现在再要努力改变她惯有的想法,已经为时太晚了。活着的时候,她一直恨我——临终的时候,她一定依然恨我。

8.请你简要概括选文的主要内容。(3分)

9.从选文中可以看出,“我”和舅妈主要具有怎样的性格特征 请你分别简要概括。(4分)

四、阅读下面的古诗,完成第10题。(3分)

灞上秋居

[唐]马戴

灞原风雨定,晚见雁行频。

落叶他乡树,寒灯独夜人。

空园白露滴,孤壁野僧邻。

寄卧郊扉久,何门致此身

【注】①灞上:即灞原,古代地名,在京城长安郊外,是诗人来京城后的寄居之所。②雁行(háng):鸿雁飞时的整齐行列。③野僧:山野僧人。

10.下列对本诗内容和情感的理解,不正确的一项是(3分)

A.首联:描写风雨过后,秋日傍晚的灞原上空一群群鸿雁排着整齐行列飞过的情景。

B.颔联:交代诗人只身漂泊异乡,睹落叶而徒增思乡之情,见寒灯而平添孤独之感。

C.颈联:写出空园之静——能听到露滴微细之声,心境之凄——惟有野僧与其为邻。

D.尾联:反思日复一日的寄居生活而扪心自问,流露出对不思进取虚度年华的懊悔。

五、阅读下面的文言语段, 完成11~14题。(15分)

先生王斗造门而欲见齐宣王,宣王使谒者①延入。王斗曰:“斗趋见王为好势,王趋见斗为好士,于王何如 ”使者复还报。王曰:“先生徐之,寡人请从。”宣王因趋而迎之于门,与入,曰:“寡人奉先君之宗庙,守社稷,闻先生直言不讳。”王斗对曰:“王闻之过斗生于乱世事乱君焉敢直言正速。”宣王忿然作色。

有间,王斗曰:“昔先君桓公所好者有五,九合诸侯②,一匡天下。周天子受籍③,立为大伯④。今王有四焉。”宣王说,曰:“寡人愚陋,守齐国,唯恐失陨之,岂能有四焉 ’王斗曰:“否。先君好马,王亦好马。先君好狗,王亦好狗。先君好酒,王亦好酒。先君好色,王亦好色。先君好士,王不好士。”宣王曰:“当今之世无士,寡人何好 ”王斗曰:“世无骐骥耳,王驷已备矣。世无东郭俊、卢氏之狗,王之走狗已具矣。世无毛嫱、西施,王宫已充矣。王亦不好士也,何患无士 ”王曰:“寡人忧国爱民,固愿得士以治之。”王斗曰:“王之忧国爱民,不若王爱尺彀②也。”王曰:“何谓也 ”王斗曰:“王使人为冠,不使左右便辟⑥而使工者,何也 为能之也。今王治齐,非左右便辟无使也,臣故曰不如爱尺彀也。”

宣王谢曰:“寡人有罪国家。”于是举士五人任官,齐国大治。

(选自《战国策》,有删改)

【注】①谒者:官名。②九合诸侯:指的是春秋时期齐桓公召集四国诸侯会盟,成为中原第一个霸主,受到周天子赏赐。③受籍:即“授籍”,指赐爵位。④大伯:诸侯之长。⑤毅(hú):有皱纹的纱。⑥便(pián)辟:指君主左右受宠幸的侍臣。

11.下列对句中加点词的理解,不正确的一项是(3分)

A.宣王使谒者延入 延:邀请

B.宣王说 说:同“悦”,高兴

C.王驷已备矣 备:准备

D.固愿得士以治之 固:本来

12.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

王闻之过斗生于乱世事乱君焉敢直言正谏

A.王闻之/过斗生/于乱世事/乱君焉敢直言正谏

B.王闻之过/斗生于乱世/事乱君/焉敢直言正谏

C.王闻之过/斗生于乱世事/乱君焉敢/直言正谏

D.王闻之过斗/生于乱世/事乱君/焉敢直言正谏

13.下列对文本内容的理解,正确的一项是(3分)

A.宣王礼贤下士,听说王斗是一个敢说真话的正人君子,就派谒者登门造访。

B.王斗善于讽谏,先肯定宣王的颇多优点,再指出他在忧国爱民方面的不足。

C.王斗循循善诱,借制帽来讲治国的道理,让宣王认清自己在治国上的问题.

D.宣王察纳雅言,重用王斗辅佐自己治理国家,使齐国政治修明,局势安定。

14.请将文言语段中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

斗趋见王为好势,王趋见斗为好士,于王何如

Ⅱ 表 达(共65分)

六、阅读下面的材料, 完成15~19题。(15分)

“国家不可一日无青年,青年不可一日无觉醒。”这是李大钊在《晨钟报》创刊号上写下的话。人之伟大,恰恰在于能够醒悟人生的价值与意义,时常审视自己的生命状态而形成。

觉醒了的青年,就如鲁迅所说,“遇见深林,可以辟成平地的;遇见旷野,可以栽种树木的:遇见沙漠,可以开掘井泉的”,即使处于痛苦、困扼之中,也能潜心积蓄站起来的力量。反之,如果“立在人生的旁边”迷迷糊糊、蹉跎度日,难免会虚掷稍纵即逝的青春韶华,最终遗憾一生。不觉醒,不仅难以成就“人生之春、人生之华”,更会在不知不觉中失去青春。

令人欣慰的是,我们身边从不缺乏向青春致敬的青年。在“鸟比人多”的孤独小岛上,青年突击队队员奋战在海事工作一线,时刻准备战风斗浪、抢险救援,他们没有一丝怨言;在边陲的“生死路”上,边防连官兵守卫在祖国边境线,常年穿越冰河和雪山进行巡逻,他们笑对万险千难;在灾情紧急的火场中,消防战士向着最危险的地方探索,用背影完成一次次“最美的逆行”,他们总是奋不顾身……是青年,就理当如此:少一些 的徒劳,多一些_ 的勇气;少一些_ 的冷漠,多一些_ 的担当。真正把“为什么而活”想明白、想透彻,青年才能奏出雄壮、优美、高亢的青春之歌。

时间之河川流不息,每一代青年都有自己的际遇和机缘[A]都要在自己所处的时代坐标上谋划人生[B]创造历史。以“不可一日无觉醒”警策自己[C]肩负新使命、踏上新征程[D]青年一代必将在伟大的时代赢得更加出彩的人生。

15.下列加点字的字音和字形,不正确的一项是(3分)

A. 困扼 B. 潜心(qián) C. 韶华(sháo) D.川流不息

16.下列依次填入文中横线处的词语,最恰当的一组是(3分)

是青年,就理当如此:少一些 的徒劳,多一些_ 的勇气;少一些_ 的冷漠,多一些_ 的担当。

A.望尘莫及 扬帆远航 作壁上观 在所不辞

B.望洋兴叹 直挂云帆 事不关己 义不容辞

C.望洋兴叹 扬帆远航 作壁上观 在所不辞

D.望尘莫及 直挂云帆 事不关己 义不容辞

17.下列用在文中[A][B][C][D]四处的标点符号,不正确的一项是(3分)

时间之河川流不息,每一代青年都有自己的际遇和机缘[A]都要在自己所处的时代坐标上谋划人生[B]创造历史。以“不可一日无觉醒”警策自己[C]肩负新使命、踏上新征程[D]青年一代必将在伟大的时代赢得更加出彩的人生。

A. , B. 、 C. , D. 。

18.下列对文中画线句子的修改,最恰当的一项是(3分)

人之伟大,恰恰在于能够醒悟人生的价值与意义,时常审视自己的生命状态而形成。

A.人之伟大,恰恰是在能够醒悟人生的意义与价值,时常审视自己的生命状态而形成的。

B.人之伟大,恰恰在于能够时常审视自己的生命状态,醒悟人生的价值与意义而形成的。

C.人之伟大,恰恰在于能够省悟人生的价值与意义,并且能够时常审视自己的生命状态。

D.人之伟大,恰恰在于是否能够省悟人生的价值与意义,是否时常审视自己的生命状态。

19.将“一个人的青春是平庸无奇还是璀璨夺目,‘觉醒’堪称关键变量。”一句还原到文中,最恰当的一处是(3分)

A. 第①段开头 B. 第①段结尾 C. 第②段开头 D. 第②段结尾

七、作文 (50分)

20.阅读下面的材料,按要求作文。(50分)

小明学习成绩很优秀,考取武昌区任何一所示范高中都没有什么问题,但前些时在填报中考志愿时却遇到了麻烦。

爸爸认为应该报考武昌区A高中。顶尖选手多,学校培养优秀学生经验丰富,每年很多学生考取一流大学……

妈妈认为应该报考武昌区B高中。同样高手云集,办学理念先进,离家近,不用住读,方便照顾他的生活……

“但我想报考的是武昌区C高中。”当小明说出自己的想法后,遭到爸爸妈妈的一致反对。但是,当小明把自己的理由一一陈述后,他的父母竟然都不反对了,还称赞他选得对。

诸葛亮很重视广泛听取他人意见,在《出师表》中给后主的第一条建议就是“开张圣听”;诸葛亮更希望后主自己有主见——“陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言’。

小明的经历和诸葛亮的教导都告诉我们:面对复杂问题的时候,虚心听取他人的建议固然重要,但更重要的是自己要有主见。

请你根据对上述文字的理解和思考,或叙述生活经历,或论述其中道理,写一篇文章。

要求:依据材料的整体语意立意,自拟标题,不少于 600字,文体自选(诗歌、戏剧除外)。文中如果需要出现自己的姓名或校名,请以无法透露真实信息的化名代替。

语文训练题(二)参考答案

1. D(“关注个别事物本身”是“直觉”,而不是“知觉”。)

2. C(

A 项“注意到了韵脚变化和重章叠唱的特点”,B 项的“领悟到了诗人当时的志向 与理想”,D 项的“体味到了西湖深厚的文化积淀”,都属于“名理的知”。)

3. 共 4 分,每点 2 分。围绕“由‘思考和联想’对‘诗的境界’的影响”作答。意近即可,酌情给分。答案要点如下:

⑴思考和联想决定了诗的境界是否深刻和完美;

⑵处于思考或联想状态时,人便无法知觉到完整的诗的境界。

【答案示例】⑴思考和联想决定了诗的境界;⑵处于思考或联想状态时,人便无法知觉到完整的诗的境界。

4. 共 6 分,每点 2 分。围绕“‘这样的景象’的整体特征”作答。意近即可,酌情给分。

答案要点如下:

⑴土地广袤(或“田野辽阔”“田野一望无际”“土地广袤、肥沃”等);

⑵生机勃勃(或“充满生机”“充满活力”“充满生命力”“欣欣向荣”等);

⑶素朴(或“原始”“古老”“原生态”“未经开发”等)。

5. 共 4 分。围绕“城市与乡村之间的关系”作答。意近即可,酌情给分。

【答案示例 1】乡村为城市提供物质保障。

【答案示例 2】乡村的农业生产片刻不停地为城市生活和城市发展提供物质支撑。

6. 共 4 分,每点 2 分。答案要点如下:

⑴农耕孕育了中华文明(或“农耕创造了中华文明”等);

⑵表达了作者对劳动者的由衷敬意(或“歌颂”“赞美”等)。

【答案示例 1】农耕孕育了中华文明,表达了作者对劳动者的由衷敬意。

【答案示例 2】农业生产孕育了悠久的中华文化,表达了作者对勤劳、智慧的先民的礼赞。

7. 共 6 分,每点 3 分,答出任意两点即可得满分。围绕“本文的主要写作意图”作答。

意近即可,酌情给分。答案要点如下:

⑴抒发对具有悠久历史的中华农耕文明依然保持着生机活力的欣慰之情;

⑵表达对农村土地、农业生产不断受到城市发展的挤压、蚕食现状的忧虑;

⑶希望国家更加重视农业生产,为维持和发展土地的生产力提供政策支持(或“指出国家的根基是农业”“告诉我们农业是一个国家的根本”“表明维持和发展土地的生产力才是重中之重的观点”“赞许了以农业发展为重的做法”等);

⑷表达了对滋养了我们的肉体与心灵的土地的感激之情(或“对为人们提供了赖以生存的粮食、孕育了悠久的中华文化的土地表达挚爱之情”等)。

⑸表达了对通过农耕解决温饱问题、创造了中华灿烂文明史的劳动者的由衷敬意。

8. 共 3 分,每点 1 分。意近即可,酌情给分。围绕下面内容的核心语意回答:

⑴背景——舅妈临终之际(1 分);

⑵事件——“我”主动提出和好(1 分);⑶结果——被舅妈拒绝(1 分)。

【答案示例 1】“我”在舅妈临终前主动提出与她和好,却被舅妈拒绝。

【答案示例 2】“我”在舅妈弥留之际,劝她忘掉对我做过的亏心事,与“我”和解,她却一意孤行。

【答案示例 3】“我”在舅妈去世前表达彻底宽恕了她、想与她和解的愿望,但没能改变舅妈对“我”的恨。

9. 共 4 分,每点 2 分,答出任意两点即可得满分。围绕“‘我’和舅妈的性格特征”作

答。意近即可,酌情给分。答案要点如下:

“我”的性格特征:宽容(或“善良”“富有同情心”等);

舅妈的性格特征:固执(或“心胸狭窄”“自私”“刻薄”等)。

10. D(本诗真实而生动地呈现出古代文人为功名而挣扎的不堪情状,表达了诗人怀才不遇、进身渺茫的悲愤与无奈)。

古诗参考译文:

灞原上现已风停雨定,傍晚时只见雁行频频。

落叶纷纷这是异乡树,寒灯闪闪独照不眠人。

寂静的空园白露滴滴,隔壁野僧是我的近邻。

寄居郊外屋舍已很久,不知何时能怀才而遇?

11. C(备:具备)

12. B(王闻之过。斗生于乱世,事乱君,焉敢直言正谏?)

13. C(A. 宣王并没有派谒者登王斗之门造访;B.王斗一开始就直言不讳地指出,世是乱世,君是昏君,可以说是一针见血,毫不留情,属于“直谏”,而非“讽谏”;D. 文中无依据。)

14. 共 6 分。“趋”(本意是“快步走”,这里可理解为“跑去、急着去、赶着去、主动去”

等意思)“为”(是)“好势”(可理解为“爱慕权势、喜欢权势”等)“好士”(可理解为“喜爱人才、喜爱有才能的人、礼贤下士”等)“何如”(可理解为“怎么样”“(意下)如何”等)各 1 分,句意正确、句子通顺 1 分。

【答案示例 1】我赶着去见大王是爱慕权势,而大王赶着来见我是礼贤下士,大王认为怎么样?

【答案示例 2】我跑去见大王是攀附权贵,而大王跑来见我则是爱惜人才,这样对于大王来说怎么样?

文言文参考译文:

王斗先生登门造访,求见齐宣王,宣王吩咐侍者请他进来。王斗说:“我赶上前去见

大王是趋炎附势,而大王主动来见我则是礼贤下士,大王意下如何?”侍者又回报。宣王说:“先生慢行,寡人亲自来迎接!”于是快步走到门口迎接,与王斗一起进来,说:“寡人奉守先王宗庙,守护国家,听说先生不会因为有所顾虑而不敢说真话。”王斗回答说:“大王听错了。我生于乱世,侍奉昏君,怎么敢直言进谏?”宣王听后怒形于色。

过了一会儿,王斗说:“往昔先王桓公的爱好是会盟各路诸侯,成立霸主盟会,消除

混乱局面,使天下安定下来。周天子赐给他爵位,立他为诸侯之长。现在大王有四种爱好与先王相同。”宣王听后心中高兴了,说:“寡人愚钝浅陋,守护齐国,唯恐有所闪失,又怎能有先王的四样爱好?”王斗说:先王喜欢马,大王也喜欢马。先王喜欢狗,大王也喜欢狗。先王好酒,大王也好酒。先王好色,大王也好色。先王好士,大王却不是那样。宣王说:“当今世上没有优秀的人才,寡人如何喜爱他们?”王斗说:“当世没有骐骥这样的骏马,是因为大王的马匹已经够多的了。当世没有东郭俊、卢氏那样的良犬,是因为大王的猎狗已经够多的了。当世没有毛嫱、西施一类的美女,是因为大王的后宫已经满了。大王也不喜欢贤士,为什么要担心当世没有贤士呢。”宣王说:“寡人忧国爱民,本来就盼望得到贤士来治理齐国。”王斗说:“臣以为,大王忧国爱民远不如爱惜一尺绉纱。”宣王问道:“此话怎讲?”王斗回答说:“大王让人制作帽子,不用身边的人而请能工巧匠,原因何在?是因为他们会制作帽子。现在大王治理齐国,不是自己身边得宠的臣子就不用。所以我说大王爱国家社稷还不如爱一尺绉纱。”

宣王谢罪道:“寡人于国有罪。”于是,宣王选拔五位贤士任职,齐国因而政治修明,

局势安定。

15. A(扼—厄)

16. B(望洋兴叹:原指看到伟大的事物才感到自己的渺小,现比喻做事力量不够或条件缺乏而感到无可奈何。望尘莫及:望得见走在前面的人带起的尘土却不能追上,比喻远远地落在后面。直挂云帆:形容做事直接,勇往直前,不在事前费周折。扬帆远航:比喻朝着自己远大的理想努力并为之奋斗前进。事不关己:事情同自己没有关系。作壁上观:人家交战,自己站在营垒上观看,比喻坐观成败,不给予帮助。义不容辞:道义上不容许推辞。在所不辞:决不推辞,多用在冒险犯难上。)

17. D(

D 项应改为逗号。)

18. C(句式杂糅。)

19. C(还原句与上下文内容契合,衔接紧密。)

20.【作文题目解读】

为扭转模式化风气,叙例支撑、思维支撑单独成段的模式化作文最后得分扣 3 分。

学生须将分析论证融入叙例的过程之中,将单独成段的分析论证变成人物的认知,变成

人物对后面即将展开的行为的目的、原因、价值、意义等的思考与独到见解。

对本题题意的界定:

材料第一段叙述小明填报中考志愿遇到了问题——以他的能力可以考取武昌区任何一所示范高中,那么究竟该报哪一所学校呢?

材料第二段、第三段叙述了小明的爸爸、妈妈分别从不同的角度给了小明不同的建议。

材料第四段叙述小明有自己的想法、选择,并在陈述自己的理由后,得到了父母的称赞与支持。

材料第五段援引诸葛亮给后主的建议——“开张圣听”和“陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言”。从后主的角度强调要有自己的主见,并揭示了“有主见”的价值。

材料第六段由小明的经历和诸葛亮的教导扩展到日常生活,明确了写作的方向:思考有主见对于解决复杂问题的价值。

根据材料的整体语意,可明确本题的题意——面对复杂问题,只有自己有主见,才能更好地解决问题。本题题意的表述可以从“为什么”的角度入手,探究有主见对解决复杂问题的价值。

如:“面对复杂问题的时候有主见,可以让我们找到适合自己的解决方法”“对复杂问题

自己有清晰的认知,就不会被他人意见左右”“有主见,才能走真正适合自己的道路”

“面对复杂问题的时候有主见,才不会优柔寡断、迟疑不决,失去解决问题的机遇”……

本题题意的表述也可以从“怎么做”角度人手,探讨面对复杂问题时怎样做到有主见。如:“对问题要有确定的意见和见解”“自己要有独立思考能力”“有主见不是不听他人的建议,而是要分辨他人建议是否适合自己”……

判断一篇作文题意是否正确,不应以作文是否有对题意的字面表述为依据,更不应以题意表述与例举的题意表述是否相同为依据,而是应以文章的内容——阐释或支撑——是否表现出对题意的正确理解为依据。

对题意支撑的界定:

支撑恰当:记叙性文章的事件或议论性文章的材料与所表达的题意(观点、思考等)有着内在逻辑的一致性,支撑的内容能具体呈现出题意所蕴含的事理逻辑,让人信服自己表达的观点和思考。即能将有主见的内容具体化,体现出有主见的价值。能基于自己确定的题意及其题意蕴含的事理逻辑展开叙述,从而凸显有主见对于解决复杂问题的作用意义或方式方法。

恰当支撑包含下列三个要素:

⑴【前提和背景】将面对的复杂问题具体化(包含他人的解决问题的意见、建议)。

⑵【过程与方法】用“主见”解决复杂问题的过程具体化(包括认知和行为两个方面):

认知:将自己的“主见”(想法、理由)具体化,将有主见对于解决复杂问题的重要性的认知具体化;

行为:将用自己的主见去解决复杂问题的行为过程具体化、层次化。

⑶【结果】解决复杂问题的结果具体化。

支撑缺陷:材料与所表达的题意有相关性,但文中的事件或材料只是空洞地贴上题意的标签。没有将“有主见”的内涵具体化,支撑的材料未能清晰地呈现用主见去解决复杂问题的良好效果或方式方法。记叙文在表达有主见对解决复杂问题的价值时,内容较空洞,事理不明晰。

支撑错误:事件或材料貌似与题意相关(需要读者从自己个人经验中提取事件或材料的要素后才能与话题相关联),但其表述的具体内容和内在逻辑无法支撑本题题意,其表达的意图与本题题意无关。

评分细则如下:

一类文:46~50 分(表达决定上下档)

题意正确,内容充实,描写生动,画面感强,详略分明;

三要素俱全,议论文能在叙例的过程中,记叙文能在叙述的过程中,将“三要素”

具体化,尤其是“过程和方法”这一核心要素支撑充分(篇幅一般占整个事例一半以上),

对有主见之于解决复杂问题的价值和意义思考深入、挖掘到位。

要素之间逻辑关系清晰(有主见,才能解决复杂问题),能从“为什么”或“怎么样”的角度明确揭示其作用意义或方式方法,并与前文事例中蕴含事理逻辑一致。

感情真挚且自然流露;

语言表达有文采;

书写工整,只有极少错别字。

二类文:38~45 分(表达决定上下档)

题意正确,内容比较充实,描写比较生动,有一定的画面感,详略得当;

三要素俱全,议论文能在叙例的过程中,记叙文能在叙述的过程中,将“三要素”

具体化,“过程与方法”这一核心要素比较突出,对有主见之于解决复杂问题的价值和意义有一定的思考,但思考不够深入。

要素之间逻辑关系清晰(有主见,才能解决复杂问题),能从“为什么”或“怎么样”的角度进行思考,明确揭示其作用意义或方式方法,并与前文事例中蕴含事理逻辑基本一致。

具有真情实感;

语言通顺;

书写比较规范。

三类文:30~37 分(表达决定上下档)

题意错误,但与材料相关,对错误题意支撑恰当。

根据材料的整体语意,本题题意有较多不同的表述。判断一篇作文题意是否正确,不应以作文是否有对题意的字面表述为依据,更不应以题意表述与例举的题意表述是否相同为依据,而是应以文章的内容——阐释或支撑——是否表现出对题意的正确理解为依据。

支撑恰当是指对错误的题意支撑恰当,同样应该对题意的相关要素具体化,与对正确题意“支撑恰当”的标准基本一致。

缺乏真情实感;

语言比较通顺;

书写能看清楚。

【特殊情况评分说明】

1.有以下情况之一者视作七类文:

⑴有大量错别字和病句,严重影响语意的表达。

⑵题意或内容与材料毫无关系,或抄写试卷上现成的文字材料。

⑶只写了开头,字数严重不足(100 字以内)。

2.字数不足 600 字的评分要求:

⑴在文意表达基本完整的前提下,每差一行扣 1 分。

⑵在文意表达不完整的前提下,每差一行扣 2 分。

3.字数超过 600 字却没有完篇的评分要求:

⑴文意表达完整,在此文所属类别中给下档分数。

⑵文意表达不完整,在此文所属类别基础上降一类给分。

4.缺少标题扣 2 分。

5.在评判“表达”一项时,应特别关注正确书写汉字的能力,错别字较多的作文不得进入“表达”的“优秀”层次。

类别 档次 题意表达 材料支撑 语言表达 得分区间

一 上档 正确 恰当 优秀 50

下档 合格 49~46

二 上档 正确 缺陷 优秀 45~42

下档 合格 41~38

三 上档 错误 (但与材料相关) 恰当 优秀 37~34

下档 合格 33~30

四 上档 错误 (但与材料相关) 缺陷 优秀 29~26

下档 合格 25~22

五 上档 正确 错误 优秀 21~18

下档 合格 17~14

六 上档 错误 (但与材料相关) 错误 优秀 13~10

下档 合格 9~6

七 错误 (与材料无关) 错误 不合格 5~0

同课章节目录