第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 单元达标测试B卷(含答案)--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 单元达标测试B卷(含答案)--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 717.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-11 18:14:13 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 B卷——2023-2024学年高一历史人教统编版中外历史纲要上册单元达标测试卷

一、单选题

1.国内聚落考古研究表明,仰韶文化中期已出现中心聚落和普通聚落的分化;仰韶文化晚期,我国出现了最早的城。龙山文化时期,城邑逐渐在各个地区涌现,聚落分化为城邑聚落与城邑之外的普通聚落。材料现象出现的主要原因是( )

A.社会贫富分化的出现 B.特权阶层的逐渐形成

C.原始农耕经济的发展 D.父系氏族社会的确立

2.殷人称天为“帝”,祭天之事,在卜辞中比比皆是,卜辞中的“帝”没有道德倾向。但西周初期的统治者们提出:从成汤到帝乙,他们都明德恤祀,所以才能得天之佑,商纣王也正因为没有德馨香祀于天,才被天所厌弃,使得天降丧于殷。西周初期统治者的这一认识( )

A.体现了王权与神权的结合 B.意在论证西周政权的合法性

C.旨在约束后世君主的行为 D.汲取了商政权灭亡的教训

3.战国时期,田骈提出“因性任物而莫不宜当”,强调应尊重事物的本性;慎到认为“任自然者久,得其常者济”,强调对规律的尊重。下列说法与田骈、慎到的上述观点最接近的是( )

A.其为人也孝弟(悌),而好犯上者鲜矣 B.望时而待之,孰与应时而使之

C.爱多者则法不立,威寡者则下侵上 D.贤者举而上之,不肖者抑而废之

4.战国时期,某思想家说:“刑生力,力生强,强生威,威生德,德生于刑。”该观点强调的是( )

A.变法利于推动生产力的发展 B.加强君主专制的必要性

C.道德是政治和法度的附属品 D.德与刑相辅相成互为表里

5.西周初期将都城之地(陕州河、洛地区)称“中国”,都城以北称“北国”,都城以南的广大封国称“南国”,江淮中下游称“淮夷”。东周以后,“中国”逐渐涵盖了以上区域,转而以江淮作为南北分界。这一变化反映了( )

A.周王室加强诸侯管控 B.华夏认同进一步增强

C.南方经济进一步发展 D.区域文化差异在消失

6.第24届冬奥会在我国举行,中国传统哲学思想—道法自然、天人合一成为冬奥会形象景观设计团队的灵感源泉。这一哲学思想源于( )

A.法家 B.墨家 C.道家 D.兵家

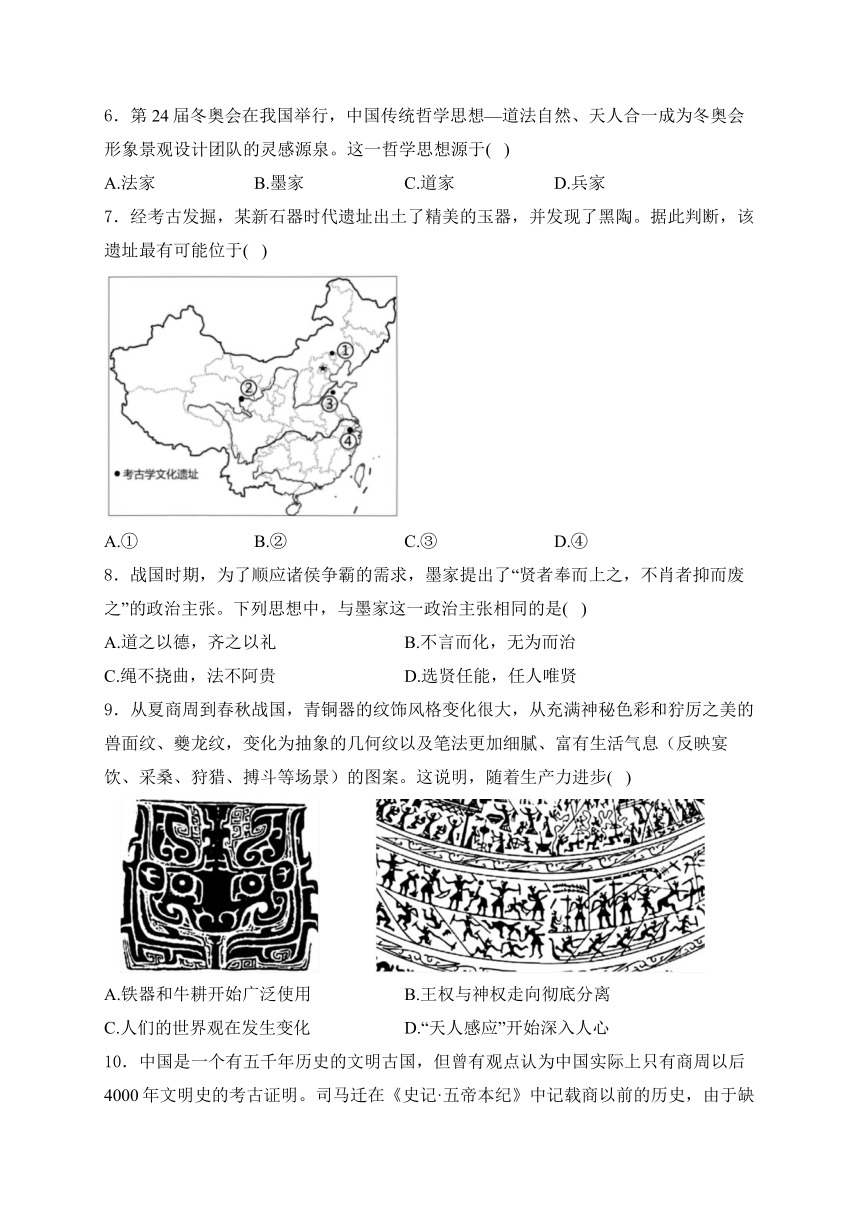

7.经考古发掘,某新石器时代遗址出土了精美的玉器,并发现了黑陶。据此判断,该遗址最有可能位于( )

A.① B.② C.③ D.④

8.战国时期,为了顺应诸侯争霸的需求,墨家提出了“贤者奉而上之,不肖者抑而废之”的政治主张。下列思想中,与墨家这一政治主张相同的是( )

A.道之以德,齐之以礼 B.不言而化,无为而治

C.绳不挠曲,法不阿贵 D.选贤任能,任人唯贤

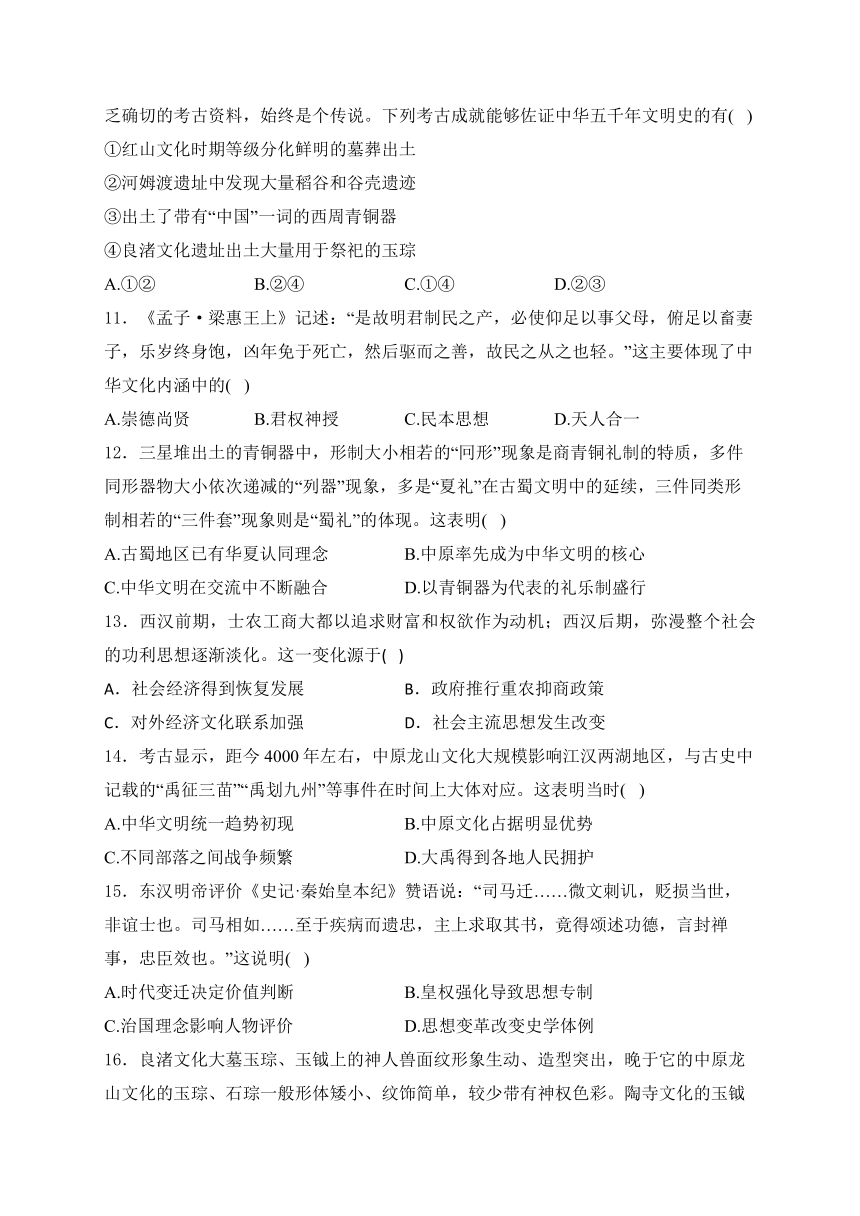

9.从夏商周到春秋战国,青铜器的纹饰风格变化很大,从充满神秘色彩和狞厉之美的兽面纹、夔龙纹,变化为抽象的几何纹以及笔法更加细腻、富有生活气息(反映宴饮、采桑、狩猎、搏斗等场景)的图案。这说明,随着生产力进步( )

A.铁器和牛耕开始广泛使用 B.王权与神权走向彻底分离

C.人们的世界观在发生变化 D.“天人感应”开始深入人心

10.中国是一个有五千年历史的文明古国,但曾有观点认为中国实际上只有商周以后4000年文明史的考古证明。司马迁在《史记·五帝本纪》中记载商以前的历史,由于缺乏确切的考古资料,始终是个传说。下列考古成就能够佐证中华五千年文明史的有( )

①红山文化时期等级分化鲜明的墓葬出土

②河姆渡遗址中发现大量稻谷和谷壳遗迹

③出土了带有“中国”一词的西周青铜器

④良渚文化遗址出土大量用于祭祀的玉琮

A.①② B.②④ C.①④ D.②③

11.《孟子·梁惠王上》记述:“是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡,然后驱而之善,故民之从之也轻。”这主要体现了中华文化内涵中的( )

A.崇德尚贤 B.君权神授 C.民本思想 D.天人合一

12.三星堆出土的青铜器中,形制大小相若的“冋形”现象是商青铜礼制的特质,多件同形器物大小依次递减的“列器”现象,多是“夏礼”在古蜀文明中的延续,三件同类形制相若的“三件套”现象则是“蜀礼”的体现。这表明( )

A.古蜀地区已有华夏认同理念 B.中原率先成为中华文明的核心

C.中华文明在交流中不断融合 D.以青铜器为代表的礼乐制盛行

13.西汉前期,士农工商大都以追求财富和权欲作为动机;西汉后期,弥漫整个社会的功利思想逐渐淡化。这一变化源于( )

A.社会经济得到恢复发展 B.政府推行重农抑商政策

C.对外经济文化联系加强 D.社会主流思想发生改变

14.考古显示,距今4000年左右,中原龙山文化大规模影响江汉两湖地区,与古史中记载的“禹征三苗”“禹划九州”等事件在时间上大体对应。这表明当时( )

A.中华文明统一趋势初现 B.中原文化占据明显优势

C.不同部落之间战争频繁 D.大禹得到各地人民拥护

15.东汉明帝评价《史记·秦始皇本纪》赞语说:“司马迁……微文刺讥,贬损当世,非谊士也。司马相如……至于疾病而遗忠,主上求取其书,竟得颂述功德,言封禅事,忠臣效也。”这说明( )

A.时代变迁决定价值判断 B.皇权强化导致思想专制

C.治国理念影响人物评价 D.思想变革改变史学体例

16.良渚文化大墓玉琮、玉钺上的神人兽面纹形象生动、造型突出,晚于它的中原龙山文化的玉琮、石琮一般形体矮小、纹饰简单,较少带有神权色彩。陶寺文化的玉钺不仅为素面,更是创新出多璜联璧、组合头饰等新的象征物以凝聚族群。这反映出( )

A.南北方手工业一脉相承 B.多元一体格局逐步形成

C.中国已经迈入阶级社会 D.文明发展的日益理性化

二、材料题

17.阅读材料,回答问题。

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系……亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 我将我享(祭献),维羊维牛,维天其右(保佑)之。仪式刑(效法)文王之典,日靖四方。伊嘏(伟大)文王,既右飨(祭献)之。我其夙夜,畏天之威,于时保之。

——《诗经·周颂·我将》

(1)阅读材料一并结合所学知识,指出“周人统治的机制”。概括这种机制在当时的积极作用。

(2)结合所学,概括材料二《诗经·周颂·我将》所蕴含的主要意义。根据材料一、二所并结合所学知识,概括中国古代早期政治制度的特点。

18.阅读材料,回答问题。

外销瓷在跨文化中的角色

材料

著作目录 第一部分外销瓷的全球之旅 第一章早期国际贸易史上的中国陶瓷 第二章全球化世界的开端:欧亚贸易关系 第三章40亿英镑的交易:瓷器贸易经济 第四章欧亚文化熔炉——贸易背后的故事 第二部分收藏 第五章中国陶瓷 第六章亚洲其他国家陶瓷 第七章欧洲陶瓷

著作简介:中国瓷器的历史,就是一部文化交流和贸易的历史。自唐朝起,中国瓷便开始风靡亚洲内部贸易市场;而在16世纪初新航路开辟之后,瓷器更成为连接亚洲与欧洲,乃至美洲的重要货物。随之而来的是文化、技术上的密切交流、传播与融合,促成了欧亚大家族瓷器制造的繁荣发展。虽然外销瓷往往被中国人认为在品质上不如内销瓷,但实际上,它比内销瓷更深入地渗透到世界上的贸易。

—据〔德〕吉乐《海上丝绸之路的陶瓷:外销瓷如何塑造全球化的世界》

(1)分析材料,结合古代及近代史知识说明中国瓷器风靡世界的主要原因。

(2)外销瓷是如何塑造全球化的世界的 据材料和所学知识说明主要理由。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝初期,丝绸之路贸易主要以陆地交易为主。唐朝中期以后,丝绸之路贸易开始从西北陆路往东南海路延伸进而沟通四海。唐朝与日本、高丽、新罗、东南亚的林邑(越南半岛中部)、西亚大食所属末罗(巴士拉)建立了直接的贸易关系。而沿海众多贸易港口的开辟,更是将唐朝丝绸之路贸易推到了一个新高度,从与周边地区零星交换所需产品,发展到了品类繁多的大宗货物交易。唐代最著名的海外贸易通道当属“广州通海夷道”,这一通道推动广州成为当时的国际大都市,吸引了阿拉伯等地商人来此经商甚至定居。

——摘编自龚金镭《唐代海上“丝路”贸易演化与边贸制度的发展》

材料二 为了适应对外贸易的发展,唐朝政府设置了掌管海上对外贸易的机构“市舶司”,“掌蕃货、海舶、征榷、贸易、之事,以来远人,通远物”。唐代的全国造船业主要集中在南方十二州,仅在扬州就有十个造船场。唐大历、贞元年间(766-805年),有载重量超过万石、名谓“苍舶”的海船出现。

——摘编自唐任伍《论隋唐对外贸易的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代丝绸之路贸易繁荣的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析唐代丝绸之路贸易繁荣的原因及影响。

20.【中国古代历史学】

材料一:司马迁之父司马谈在《命子迁》中曾语重心长地执迁手而泣曰:“幽厉之后,王道缺,礼乐衰,孔子修旧起废,论诗书,作春秋,则学者至今则之。自获麟以来四百有余岁,而诸侯相兼,史记放绝。今汉兴,海内一统,明主贤君忠臣死义之士,余为太史而弗论载,废天下之史文,余甚惧焉,汝其念哉!”迁俯首流涕曰:“小子不敏,请悉论先人所次旧闻,弗敢阙。”《史记》撤除了春秋战国以来“百国春秋”的藩篱,打通了历史脉络,创建了纪传体的史学范式。

——摘编自徐杰舜《从<春秋>到<史记>;中华民族历史链的视野》

材料二:就“正史”而论,有八部出在唐代,如《晋书》、《梁书》、《陈书》,占二十四史的三分之一;若再加上五代及宋人编纂的《旧唐书》《旧五代史》《新唐书》《新五代史》,则唐宋时期所修正史占二十四史的一半。……隋唐至宋编綦了各种大型类书和地志,包括《北堂书抄》《元和郡县志》以及南宋郑樵的《通志》等,将诸多传世文献和史料分类编排,给创作诗文和应对科考带来便利……唐代创立了一套体制性规定,从起居注、时政记、日历,到实录、国史等不同阶段当代史料整理和史书的编撰,都有规范的程序。史馆出现后并不禁止私家修史,《通典》《史通》等史学巨著,也都是私人著作。经世致用的中国史学发展到唐宋时代,尤其强调“会通”。所谓“会通”,需要史学知识的积累,也需要从历史走向当代、走向未来的宏大视野。《资治通鉴》是唐宋史学经世致用的典范之作。

——摘编自张国刚《唐宋经世史学之新高度》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出《史记》的写作背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述唐宋史学发展的特点。

参考答案

1.答案:C

解析:据本题时间信息可知准确时空是:新石器时代(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:从仰韶文化时期到龙山文化时期,聚落的发展与分化日益明显,结合所学知识可知,聚落的分化反映了社会经济的发展,即原始农耕经济的发展,C项正确;社会贫富分化的出现是表现,不是主要原因,排除A项;特权阶层的形成是表现,不是主要原因,排除B项;不是聚落出现分化的父系氏族社会的确立是生产力发展的结果,与聚落的分化关系不大,排除D项。故选C项。

2.答案:B

解析:根据材料可知,殷商时期称天为“帝”,认为“帝”即“天”没有道德倾向,但西周初期的统治者认为商纣王正因为没有德馨香祀于天,才被天所厌弃,即“天”有道德倾向,西周初期统治者改造“天”,旨在论证西周政权的合法性,进而维护其统治,B项正确;虽然早期政权具有王权与神权结合的特点,但这不符合材料主旨,排除A项;西周初期统治者的这一认识意在论证西周政权的合法性,C项不符合材料主旨,排除C项;西周初期统治者的这一认识意在论证西周政权的合法性,D项只体现了材料部分内容,排除D项。故选B项。

3.答案:B

解析:依据材料可知,田骄、慎到的观点体现的是遵循和利用规律。“望时而待之,孰与应时而使之”是儒家荀子的思想,体现的是遵循和利用规律,与田骄、慎到的观点最接近,故C项正确; “

4.答案:C

解析:A,材料内容主要强调法令刑罚的重要性,未直接提及变法推动生产力发展。错误;B,材料内容强调“以法治国”,“法令”是国家最高权威,未提及加强君主专制。错误;C,材料表示严明法度可以使国家强大,从而衍生政治伤的威信,最后自然形成社会道德。“德生于刑”表明道德是刑罚的衍生品。正确;D,“德刑相辅”或“德主刑辅"是儒家思想。错误。

5.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题,根据设问可知是本质题,时空是东周时期(中国)。根据材料可知,西周初期的“中国”指都城之地,东周以后中国逐渐涵盖了以上区域,转而以江淮作为南北分界,这一变化反映了华夏认同得到进步增强,B项正确;东周时期王室衰微,排除A项;材料没有涉及南方经济发展的信息,排除C项;材料反映了华夏认同得到进一步增强,“不同区域的文化差异消失”不符合材料主旨,排除D项,故选B项。

6.答案:C

解析:根据材料“传统哲学思想——道法自然、天人合一”并结合所学知识可知,道家学派创始人老子主张“人法地,地法天,道法自然”,C项正确;法家主张变法,重视法度,未提出这一观点,排除A项;墨家主张兼爱非攻,没提出这一观点,排除B项;兵家主要研究军事理论,从事军事活动,未提出这一观点,排除D项。故选:C。

7.答案:C

解析:据本题时间信息可知准确时空是:新石器时代(中国)。据材料“某新石器时代遗址出土了精美的玉器,并发现了黑陶”,可知此遗址属于黄河中下游地区的龙山文化,③正确,C项正确;①属于红山文化,没有发现黑陶,排除A项,②处为马家窑文化,未出土黑陶,排除B项④是良渚文化遗址上,玉器以灰黑陶和泥质灰胎黑皮陶为主,排除D项。故选C项。

8.答案:D

解析:据本题时间信息可知准确时空是:战国(中国)。根据材料可知,“贤者奉而上之,不肖者抑而废之”体现了尚贤的思想,D项“选贤任能,任人唯贤”与墨家这一政治主张相同,D项正确;“道之以德,齐之以礼”属于儒家思想,不符合材料,排除A项;无为而治属于道家思想,排除B项,绳不挠曲,法不阿贵属于法家思想,不符合材料,排除C项。故选D项。

9.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是春秋战国时期(中国)。据题意可知,春秋战国时期青铜器的纹饰风格更有生活气息,说明当时人们对世界的认识深化,转而更注重世俗生活,不再纠结于未知的神秘,这是世界观的变化,C项正确;铁器和牛耕开始广泛使用主要影响当时的社会生产力,与材料表述的青铜器的纹饰风格变化"联系不大,排除A项;彻底分离的说法绝对化,排除B项;“天人感应”是汉代儒学的重要观点,与材料时间不符,排除D项。故选C项。

10.答案:C

解析:根据所学知识可知,红山文化时期等级分化鲜明的墓葬出土和良渚文化遗址出土大量用于祭祀的玉琮,可以佐证中华五千年文明史,①④符合题意,C项正确;河姆渡遗址中发现大量稻谷和谷壳遗迹,只能证明河姆渡时期水稻种植业的发展,不能佐证中华五千年文明史,②不符合题意;出土了带有“中国”一词的西周青铜器,只能证明西周时期青铜器铸造业的发展,不能佐证中华五千年文明史,③不符合题意,与之组合的ABD三项错误。

11.答案:C

解析:

12.答案:C

解析:

13.答案:D

解析:本题主要考查汉代儒学成为正统思想。A.西汉前期,社会经济得到恢复发展,但与题干中“整个社会的功利思想逐渐淡化”不符,故A项错误;B.政府推行重农抑商政策,与题干中“整个社会的功利思想逐渐淡化”不符,故B项错误;C.对外经济文化联系加强,与题干中“整个社会的功利思想逐渐淡化”不符,故C项错误;D.汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,持法家、道家等各家学说的读书人,均受到排斥,从而实现了思想上的大一统,与题干中“整个社会的功利思想逐渐淡化”相符,故D项正确。

14.答案:A

解析:根据材料“考古显示,距今4000年左右。古史中记载的‘禹征三苗’‘禹划九州’等事件在时间上大体对应。”可知,中原龙山文化向南深入到江汉平原,与传说中尧舜禹时期中原集团征伐三苗等可以相互印证,据此说明:中原文化推动了中华文明形成的进程,中华文明呈现出统一趋势,A项正确;材料并未体现中原文化占据明显优势,排除B项;材料并未涉及部落之间发生的战争,排除C项;“大禹得到各地人民拥护”与材料“禹划九州”不符,排除D项。故选:A。

15.答案:C

解析:

16.答案:D

解析:

17.答案:(1)机制:分封制、宗法制、礼乐制等。

作用:加强了对地方的控制;扩大的周人统治范围;传播了周文件;稳定政治秩序等。

(2)意义:以乐歌形式歌颂周文王的功德。

特点:以血缘关系为纽带形成国家政治结构;神权与王权相结合;最高统治者没有实现权力的高度集中。

解析:(1)第一小问机制,结合所学知识得出周人统治的机制是分封制和宗法制;第二小问积极作用,结合所学知识得出宗法制和分封制的积极作用是稳定统治秩序,维护政治联系。

(2)第一小问意义,据材料二“伊嘏(伟大)文王,既右飨(祭献)之。我其夙夜,畏天之威,于时保之”得出歌颂了周文王的功德;第二小问特点,结合材料一、二,得出早期政治制度的特点是以血缘关系为纽带,神权与王权相结合。

18.答案:(1)主要原因:瓷器本身,物美价廉,结实耐用;兼有实用和收藏价值;交通因素,中国古代海上丝绸之路的发达;近代新航路的开辟,经济全球化联系的加强;资本与殖民,商业利润的刺激;世界市场的推动;殖民活动;其他,文化社会因素等。

(2)主要理由:中国古代的陆海丝绸之路的开通,为中国瓷器的对外贸易提供了有利条件,塑造了以中国为中心的亚洲贸易区;

新航路开辟后,瓷器更成为连接亚洲与欧洲,乃至美洲的重要货物,更深入的渗透到世界的贸易中,形成独特的瓷器贸易经济;

外销瓷成为多民族、多宗教、多习俗、多文化共同参与创造的商品载体,为塑造全球化的世界做出贡献。

解析:从时间上的古近现代角度;空间上的世界、亚欧、亚洲贸易的角度;领域上的贸易、收藏、文化技术的角度。

19.答案:(1)表现:海上贸易和陆上贸易并举;贸易范围广;商品种类繁多;贸易港口多;大宗贸易兴起;广州成为国际贸易大都市。

(2)原因:国力强盛;政府重视;对外政策开放;社会经济发展;造船业发达;交通便利。

影响:推动了唐代经济发展与繁荣;提升了唐代的国际影响力;促进了中外经济文化交流;丰富了人们的物质文化生活。

解析:(1)本题是特点类材料分析题。时空是唐代的中国。根据材料“唐朝初期,丝绸之路贸易主要以陆地交易为主。唐朝中期以后,丝绸之路贸易开始从西北陆路往东南海路延伸进而沟通四海"可得出海上贸易和陆上贸易井举;贸易范围广;根据材料而沿海众多贸易港口的开辟,更是将唐朝丝绸之路贸易推到了一个新高度,从与周边地区零星交换所需产品,发展到了品类繁多的大宗贷物交易”可得出商品种类繁多;贸易港口多;大宗贸易兴起;根据材料“推动广州成为当时的国际大都市”可得出广州成为国际贸易大都市。

(2)本题是背景类、影响类材料分析题。时空是庸代的中国。第一小问原因:根据材料“仅在扬州就有十个造船场。唐大历贞元年间(766-805年),有载重量超过万石、名谓‘苍舶’的海船出现”并结合所学知识可得出国力强慮;政府重视;对外政策开放;社会经济发展;造船业发达;交通便利。第二小问影响:根据所学可知丝绸之路贸易的繁荣推动了唐代经济的发展与繁荣;提升了唐代的国际影响力;促进了中外经济文化交流;丰富了人们的物质文化生活。

20.答案:(1)秦汉大一统国家的建立;国家富强、社会安定;儒家思想成为正统;史学传承面临危机,为了传承《春秋》史学传统;彰显大一统时代的成就。

(2)官修史书成就高,正史占二十四史的一半;创新史学体例,编撰大型类书和地方志;编著主体多元,既有官修,也有私家修史;编撰体制的规范化,从起居注到国史,形成一整套程序;注重经世致用和历史的借鉴功能,《资治通鉴》是典范之作。

解析:(1)本题是背景类材料分析题。时空是汉代的中国。据材料“今汉兴,海内一统”得出秦汉大一统国家的建立,国家富强、社会安定;据材料“诸侯相兼,史记放绝”(诸侯兼并混战,史书丢散、记载中断)得出史学传承面临危机;据材料“今汉兴,海内一统,明主贤君忠臣死义之士,余为太史而弗论载,废天下之史文,余甚惧焉”(如今汉朝兴起,海内统一,贤明的君主,忠义的臣子的事迹,我作为太史而不予评论记载,中断了国家的历史文献,对此我感到十分不安)可得出彰显大一统时代的成就;据材料“孔子修旧起废,论诗书,作春秋,则学者至今则之”并结合所学,汉代儒家思想成为正统,司马迁深受儒家思想影响,为了传承《春秋》史学传统而发愤写《史记》。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是唐宋时期的中国。据材料“唐宋时期所修正史占二十四史的一半”得出官修史书成就高,正史占二十四史的一半;据材料“编纂了各种大型类书和地志”得出创新史学体例,编撰大型类书和地方志;据材料“史馆出现后并不禁止私家修史”得出编著主体多元,既有官修,也有私家修史;据材料“从起居注、时政记、日历,到实录、国史等不同阶段当代史料整理和史书的编撰,都有规范的程序”得出编撰体制的规范化,从起居注到国史,形成一整套程序;据材料“经世致用的中国史学发展到唐宋时代,尤其强调‘会通’”“从历史走向当代、走向未来”“《资治通鉴》是唐宋史学经世致用的典范之作”得出注重经世致用和历史的借鉴功能,《资治通鉴》是典范之作。

一、单选题

1.国内聚落考古研究表明,仰韶文化中期已出现中心聚落和普通聚落的分化;仰韶文化晚期,我国出现了最早的城。龙山文化时期,城邑逐渐在各个地区涌现,聚落分化为城邑聚落与城邑之外的普通聚落。材料现象出现的主要原因是( )

A.社会贫富分化的出现 B.特权阶层的逐渐形成

C.原始农耕经济的发展 D.父系氏族社会的确立

2.殷人称天为“帝”,祭天之事,在卜辞中比比皆是,卜辞中的“帝”没有道德倾向。但西周初期的统治者们提出:从成汤到帝乙,他们都明德恤祀,所以才能得天之佑,商纣王也正因为没有德馨香祀于天,才被天所厌弃,使得天降丧于殷。西周初期统治者的这一认识( )

A.体现了王权与神权的结合 B.意在论证西周政权的合法性

C.旨在约束后世君主的行为 D.汲取了商政权灭亡的教训

3.战国时期,田骈提出“因性任物而莫不宜当”,强调应尊重事物的本性;慎到认为“任自然者久,得其常者济”,强调对规律的尊重。下列说法与田骈、慎到的上述观点最接近的是( )

A.其为人也孝弟(悌),而好犯上者鲜矣 B.望时而待之,孰与应时而使之

C.爱多者则法不立,威寡者则下侵上 D.贤者举而上之,不肖者抑而废之

4.战国时期,某思想家说:“刑生力,力生强,强生威,威生德,德生于刑。”该观点强调的是( )

A.变法利于推动生产力的发展 B.加强君主专制的必要性

C.道德是政治和法度的附属品 D.德与刑相辅相成互为表里

5.西周初期将都城之地(陕州河、洛地区)称“中国”,都城以北称“北国”,都城以南的广大封国称“南国”,江淮中下游称“淮夷”。东周以后,“中国”逐渐涵盖了以上区域,转而以江淮作为南北分界。这一变化反映了( )

A.周王室加强诸侯管控 B.华夏认同进一步增强

C.南方经济进一步发展 D.区域文化差异在消失

6.第24届冬奥会在我国举行,中国传统哲学思想—道法自然、天人合一成为冬奥会形象景观设计团队的灵感源泉。这一哲学思想源于( )

A.法家 B.墨家 C.道家 D.兵家

7.经考古发掘,某新石器时代遗址出土了精美的玉器,并发现了黑陶。据此判断,该遗址最有可能位于( )

A.① B.② C.③ D.④

8.战国时期,为了顺应诸侯争霸的需求,墨家提出了“贤者奉而上之,不肖者抑而废之”的政治主张。下列思想中,与墨家这一政治主张相同的是( )

A.道之以德,齐之以礼 B.不言而化,无为而治

C.绳不挠曲,法不阿贵 D.选贤任能,任人唯贤

9.从夏商周到春秋战国,青铜器的纹饰风格变化很大,从充满神秘色彩和狞厉之美的兽面纹、夔龙纹,变化为抽象的几何纹以及笔法更加细腻、富有生活气息(反映宴饮、采桑、狩猎、搏斗等场景)的图案。这说明,随着生产力进步( )

A.铁器和牛耕开始广泛使用 B.王权与神权走向彻底分离

C.人们的世界观在发生变化 D.“天人感应”开始深入人心

10.中国是一个有五千年历史的文明古国,但曾有观点认为中国实际上只有商周以后4000年文明史的考古证明。司马迁在《史记·五帝本纪》中记载商以前的历史,由于缺乏确切的考古资料,始终是个传说。下列考古成就能够佐证中华五千年文明史的有( )

①红山文化时期等级分化鲜明的墓葬出土

②河姆渡遗址中发现大量稻谷和谷壳遗迹

③出土了带有“中国”一词的西周青铜器

④良渚文化遗址出土大量用于祭祀的玉琮

A.①② B.②④ C.①④ D.②③

11.《孟子·梁惠王上》记述:“是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡,然后驱而之善,故民之从之也轻。”这主要体现了中华文化内涵中的( )

A.崇德尚贤 B.君权神授 C.民本思想 D.天人合一

12.三星堆出土的青铜器中,形制大小相若的“冋形”现象是商青铜礼制的特质,多件同形器物大小依次递减的“列器”现象,多是“夏礼”在古蜀文明中的延续,三件同类形制相若的“三件套”现象则是“蜀礼”的体现。这表明( )

A.古蜀地区已有华夏认同理念 B.中原率先成为中华文明的核心

C.中华文明在交流中不断融合 D.以青铜器为代表的礼乐制盛行

13.西汉前期,士农工商大都以追求财富和权欲作为动机;西汉后期,弥漫整个社会的功利思想逐渐淡化。这一变化源于( )

A.社会经济得到恢复发展 B.政府推行重农抑商政策

C.对外经济文化联系加强 D.社会主流思想发生改变

14.考古显示,距今4000年左右,中原龙山文化大规模影响江汉两湖地区,与古史中记载的“禹征三苗”“禹划九州”等事件在时间上大体对应。这表明当时( )

A.中华文明统一趋势初现 B.中原文化占据明显优势

C.不同部落之间战争频繁 D.大禹得到各地人民拥护

15.东汉明帝评价《史记·秦始皇本纪》赞语说:“司马迁……微文刺讥,贬损当世,非谊士也。司马相如……至于疾病而遗忠,主上求取其书,竟得颂述功德,言封禅事,忠臣效也。”这说明( )

A.时代变迁决定价值判断 B.皇权强化导致思想专制

C.治国理念影响人物评价 D.思想变革改变史学体例

16.良渚文化大墓玉琮、玉钺上的神人兽面纹形象生动、造型突出,晚于它的中原龙山文化的玉琮、石琮一般形体矮小、纹饰简单,较少带有神权色彩。陶寺文化的玉钺不仅为素面,更是创新出多璜联璧、组合头饰等新的象征物以凝聚族群。这反映出( )

A.南北方手工业一脉相承 B.多元一体格局逐步形成

C.中国已经迈入阶级社会 D.文明发展的日益理性化

二、材料题

17.阅读材料,回答问题。

材料一 除了军事与经济资源的互为挹注,这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、馈赠、通婚、封赏……不断加强亲戚之间的关系……亲缘网络的伦理要求,是敦睦亲戚的孝道。于是,周人统治的机制,取得了道德的意义。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 我将我享(祭献),维羊维牛,维天其右(保佑)之。仪式刑(效法)文王之典,日靖四方。伊嘏(伟大)文王,既右飨(祭献)之。我其夙夜,畏天之威,于时保之。

——《诗经·周颂·我将》

(1)阅读材料一并结合所学知识,指出“周人统治的机制”。概括这种机制在当时的积极作用。

(2)结合所学,概括材料二《诗经·周颂·我将》所蕴含的主要意义。根据材料一、二所并结合所学知识,概括中国古代早期政治制度的特点。

18.阅读材料,回答问题。

外销瓷在跨文化中的角色

材料

著作目录 第一部分外销瓷的全球之旅 第一章早期国际贸易史上的中国陶瓷 第二章全球化世界的开端:欧亚贸易关系 第三章40亿英镑的交易:瓷器贸易经济 第四章欧亚文化熔炉——贸易背后的故事 第二部分收藏 第五章中国陶瓷 第六章亚洲其他国家陶瓷 第七章欧洲陶瓷

著作简介:中国瓷器的历史,就是一部文化交流和贸易的历史。自唐朝起,中国瓷便开始风靡亚洲内部贸易市场;而在16世纪初新航路开辟之后,瓷器更成为连接亚洲与欧洲,乃至美洲的重要货物。随之而来的是文化、技术上的密切交流、传播与融合,促成了欧亚大家族瓷器制造的繁荣发展。虽然外销瓷往往被中国人认为在品质上不如内销瓷,但实际上,它比内销瓷更深入地渗透到世界上的贸易。

—据〔德〕吉乐《海上丝绸之路的陶瓷:外销瓷如何塑造全球化的世界》

(1)分析材料,结合古代及近代史知识说明中国瓷器风靡世界的主要原因。

(2)外销瓷是如何塑造全球化的世界的 据材料和所学知识说明主要理由。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝初期,丝绸之路贸易主要以陆地交易为主。唐朝中期以后,丝绸之路贸易开始从西北陆路往东南海路延伸进而沟通四海。唐朝与日本、高丽、新罗、东南亚的林邑(越南半岛中部)、西亚大食所属末罗(巴士拉)建立了直接的贸易关系。而沿海众多贸易港口的开辟,更是将唐朝丝绸之路贸易推到了一个新高度,从与周边地区零星交换所需产品,发展到了品类繁多的大宗货物交易。唐代最著名的海外贸易通道当属“广州通海夷道”,这一通道推动广州成为当时的国际大都市,吸引了阿拉伯等地商人来此经商甚至定居。

——摘编自龚金镭《唐代海上“丝路”贸易演化与边贸制度的发展》

材料二 为了适应对外贸易的发展,唐朝政府设置了掌管海上对外贸易的机构“市舶司”,“掌蕃货、海舶、征榷、贸易、之事,以来远人,通远物”。唐代的全国造船业主要集中在南方十二州,仅在扬州就有十个造船场。唐大历、贞元年间(766-805年),有载重量超过万石、名谓“苍舶”的海船出现。

——摘编自唐任伍《论隋唐对外贸易的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代丝绸之路贸易繁荣的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析唐代丝绸之路贸易繁荣的原因及影响。

20.【中国古代历史学】

材料一:司马迁之父司马谈在《命子迁》中曾语重心长地执迁手而泣曰:“幽厉之后,王道缺,礼乐衰,孔子修旧起废,论诗书,作春秋,则学者至今则之。自获麟以来四百有余岁,而诸侯相兼,史记放绝。今汉兴,海内一统,明主贤君忠臣死义之士,余为太史而弗论载,废天下之史文,余甚惧焉,汝其念哉!”迁俯首流涕曰:“小子不敏,请悉论先人所次旧闻,弗敢阙。”《史记》撤除了春秋战国以来“百国春秋”的藩篱,打通了历史脉络,创建了纪传体的史学范式。

——摘编自徐杰舜《从<春秋>到<史记>;中华民族历史链的视野》

材料二:就“正史”而论,有八部出在唐代,如《晋书》、《梁书》、《陈书》,占二十四史的三分之一;若再加上五代及宋人编纂的《旧唐书》《旧五代史》《新唐书》《新五代史》,则唐宋时期所修正史占二十四史的一半。……隋唐至宋编綦了各种大型类书和地志,包括《北堂书抄》《元和郡县志》以及南宋郑樵的《通志》等,将诸多传世文献和史料分类编排,给创作诗文和应对科考带来便利……唐代创立了一套体制性规定,从起居注、时政记、日历,到实录、国史等不同阶段当代史料整理和史书的编撰,都有规范的程序。史馆出现后并不禁止私家修史,《通典》《史通》等史学巨著,也都是私人著作。经世致用的中国史学发展到唐宋时代,尤其强调“会通”。所谓“会通”,需要史学知识的积累,也需要从历史走向当代、走向未来的宏大视野。《资治通鉴》是唐宋史学经世致用的典范之作。

——摘编自张国刚《唐宋经世史学之新高度》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出《史记》的写作背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述唐宋史学发展的特点。

参考答案

1.答案:C

解析:据本题时间信息可知准确时空是:新石器时代(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:从仰韶文化时期到龙山文化时期,聚落的发展与分化日益明显,结合所学知识可知,聚落的分化反映了社会经济的发展,即原始农耕经济的发展,C项正确;社会贫富分化的出现是表现,不是主要原因,排除A项;特权阶层的形成是表现,不是主要原因,排除B项;不是聚落出现分化的父系氏族社会的确立是生产力发展的结果,与聚落的分化关系不大,排除D项。故选C项。

2.答案:B

解析:根据材料可知,殷商时期称天为“帝”,认为“帝”即“天”没有道德倾向,但西周初期的统治者认为商纣王正因为没有德馨香祀于天,才被天所厌弃,即“天”有道德倾向,西周初期统治者改造“天”,旨在论证西周政权的合法性,进而维护其统治,B项正确;虽然早期政权具有王权与神权结合的特点,但这不符合材料主旨,排除A项;西周初期统治者的这一认识意在论证西周政权的合法性,C项不符合材料主旨,排除C项;西周初期统治者的这一认识意在论证西周政权的合法性,D项只体现了材料部分内容,排除D项。故选B项。

3.答案:B

解析:依据材料可知,田骄、慎到的观点体现的是遵循和利用规律。“望时而待之,孰与应时而使之”是儒家荀子的思想,体现的是遵循和利用规律,与田骄、慎到的观点最接近,故C项正确; “

4.答案:C

解析:A,材料内容主要强调法令刑罚的重要性,未直接提及变法推动生产力发展。错误;B,材料内容强调“以法治国”,“法令”是国家最高权威,未提及加强君主专制。错误;C,材料表示严明法度可以使国家强大,从而衍生政治伤的威信,最后自然形成社会道德。“德生于刑”表明道德是刑罚的衍生品。正确;D,“德刑相辅”或“德主刑辅"是儒家思想。错误。

5.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题,根据设问可知是本质题,时空是东周时期(中国)。根据材料可知,西周初期的“中国”指都城之地,东周以后中国逐渐涵盖了以上区域,转而以江淮作为南北分界,这一变化反映了华夏认同得到进步增强,B项正确;东周时期王室衰微,排除A项;材料没有涉及南方经济发展的信息,排除C项;材料反映了华夏认同得到进一步增强,“不同区域的文化差异消失”不符合材料主旨,排除D项,故选B项。

6.答案:C

解析:根据材料“传统哲学思想——道法自然、天人合一”并结合所学知识可知,道家学派创始人老子主张“人法地,地法天,道法自然”,C项正确;法家主张变法,重视法度,未提出这一观点,排除A项;墨家主张兼爱非攻,没提出这一观点,排除B项;兵家主要研究军事理论,从事军事活动,未提出这一观点,排除D项。故选:C。

7.答案:C

解析:据本题时间信息可知准确时空是:新石器时代(中国)。据材料“某新石器时代遗址出土了精美的玉器,并发现了黑陶”,可知此遗址属于黄河中下游地区的龙山文化,③正确,C项正确;①属于红山文化,没有发现黑陶,排除A项,②处为马家窑文化,未出土黑陶,排除B项④是良渚文化遗址上,玉器以灰黑陶和泥质灰胎黑皮陶为主,排除D项。故选C项。

8.答案:D

解析:据本题时间信息可知准确时空是:战国(中国)。根据材料可知,“贤者奉而上之,不肖者抑而废之”体现了尚贤的思想,D项“选贤任能,任人唯贤”与墨家这一政治主张相同,D项正确;“道之以德,齐之以礼”属于儒家思想,不符合材料,排除A项;无为而治属于道家思想,排除B项,绳不挠曲,法不阿贵属于法家思想,不符合材料,排除C项。故选D项。

9.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是春秋战国时期(中国)。据题意可知,春秋战国时期青铜器的纹饰风格更有生活气息,说明当时人们对世界的认识深化,转而更注重世俗生活,不再纠结于未知的神秘,这是世界观的变化,C项正确;铁器和牛耕开始广泛使用主要影响当时的社会生产力,与材料表述的青铜器的纹饰风格变化"联系不大,排除A项;彻底分离的说法绝对化,排除B项;“天人感应”是汉代儒学的重要观点,与材料时间不符,排除D项。故选C项。

10.答案:C

解析:根据所学知识可知,红山文化时期等级分化鲜明的墓葬出土和良渚文化遗址出土大量用于祭祀的玉琮,可以佐证中华五千年文明史,①④符合题意,C项正确;河姆渡遗址中发现大量稻谷和谷壳遗迹,只能证明河姆渡时期水稻种植业的发展,不能佐证中华五千年文明史,②不符合题意;出土了带有“中国”一词的西周青铜器,只能证明西周时期青铜器铸造业的发展,不能佐证中华五千年文明史,③不符合题意,与之组合的ABD三项错误。

11.答案:C

解析:

12.答案:C

解析:

13.答案:D

解析:本题主要考查汉代儒学成为正统思想。A.西汉前期,社会经济得到恢复发展,但与题干中“整个社会的功利思想逐渐淡化”不符,故A项错误;B.政府推行重农抑商政策,与题干中“整个社会的功利思想逐渐淡化”不符,故B项错误;C.对外经济文化联系加强,与题干中“整个社会的功利思想逐渐淡化”不符,故C项错误;D.汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,持法家、道家等各家学说的读书人,均受到排斥,从而实现了思想上的大一统,与题干中“整个社会的功利思想逐渐淡化”相符,故D项正确。

14.答案:A

解析:根据材料“考古显示,距今4000年左右。古史中记载的‘禹征三苗’‘禹划九州’等事件在时间上大体对应。”可知,中原龙山文化向南深入到江汉平原,与传说中尧舜禹时期中原集团征伐三苗等可以相互印证,据此说明:中原文化推动了中华文明形成的进程,中华文明呈现出统一趋势,A项正确;材料并未体现中原文化占据明显优势,排除B项;材料并未涉及部落之间发生的战争,排除C项;“大禹得到各地人民拥护”与材料“禹划九州”不符,排除D项。故选:A。

15.答案:C

解析:

16.答案:D

解析:

17.答案:(1)机制:分封制、宗法制、礼乐制等。

作用:加强了对地方的控制;扩大的周人统治范围;传播了周文件;稳定政治秩序等。

(2)意义:以乐歌形式歌颂周文王的功德。

特点:以血缘关系为纽带形成国家政治结构;神权与王权相结合;最高统治者没有实现权力的高度集中。

解析:(1)第一小问机制,结合所学知识得出周人统治的机制是分封制和宗法制;第二小问积极作用,结合所学知识得出宗法制和分封制的积极作用是稳定统治秩序,维护政治联系。

(2)第一小问意义,据材料二“伊嘏(伟大)文王,既右飨(祭献)之。我其夙夜,畏天之威,于时保之”得出歌颂了周文王的功德;第二小问特点,结合材料一、二,得出早期政治制度的特点是以血缘关系为纽带,神权与王权相结合。

18.答案:(1)主要原因:瓷器本身,物美价廉,结实耐用;兼有实用和收藏价值;交通因素,中国古代海上丝绸之路的发达;近代新航路的开辟,经济全球化联系的加强;资本与殖民,商业利润的刺激;世界市场的推动;殖民活动;其他,文化社会因素等。

(2)主要理由:中国古代的陆海丝绸之路的开通,为中国瓷器的对外贸易提供了有利条件,塑造了以中国为中心的亚洲贸易区;

新航路开辟后,瓷器更成为连接亚洲与欧洲,乃至美洲的重要货物,更深入的渗透到世界的贸易中,形成独特的瓷器贸易经济;

外销瓷成为多民族、多宗教、多习俗、多文化共同参与创造的商品载体,为塑造全球化的世界做出贡献。

解析:从时间上的古近现代角度;空间上的世界、亚欧、亚洲贸易的角度;领域上的贸易、收藏、文化技术的角度。

19.答案:(1)表现:海上贸易和陆上贸易并举;贸易范围广;商品种类繁多;贸易港口多;大宗贸易兴起;广州成为国际贸易大都市。

(2)原因:国力强盛;政府重视;对外政策开放;社会经济发展;造船业发达;交通便利。

影响:推动了唐代经济发展与繁荣;提升了唐代的国际影响力;促进了中外经济文化交流;丰富了人们的物质文化生活。

解析:(1)本题是特点类材料分析题。时空是唐代的中国。根据材料“唐朝初期,丝绸之路贸易主要以陆地交易为主。唐朝中期以后,丝绸之路贸易开始从西北陆路往东南海路延伸进而沟通四海"可得出海上贸易和陆上贸易井举;贸易范围广;根据材料而沿海众多贸易港口的开辟,更是将唐朝丝绸之路贸易推到了一个新高度,从与周边地区零星交换所需产品,发展到了品类繁多的大宗贷物交易”可得出商品种类繁多;贸易港口多;大宗贸易兴起;根据材料“推动广州成为当时的国际大都市”可得出广州成为国际贸易大都市。

(2)本题是背景类、影响类材料分析题。时空是庸代的中国。第一小问原因:根据材料“仅在扬州就有十个造船场。唐大历贞元年间(766-805年),有载重量超过万石、名谓‘苍舶’的海船出现”并结合所学知识可得出国力强慮;政府重视;对外政策开放;社会经济发展;造船业发达;交通便利。第二小问影响:根据所学可知丝绸之路贸易的繁荣推动了唐代经济的发展与繁荣;提升了唐代的国际影响力;促进了中外经济文化交流;丰富了人们的物质文化生活。

20.答案:(1)秦汉大一统国家的建立;国家富强、社会安定;儒家思想成为正统;史学传承面临危机,为了传承《春秋》史学传统;彰显大一统时代的成就。

(2)官修史书成就高,正史占二十四史的一半;创新史学体例,编撰大型类书和地方志;编著主体多元,既有官修,也有私家修史;编撰体制的规范化,从起居注到国史,形成一整套程序;注重经世致用和历史的借鉴功能,《资治通鉴》是典范之作。

解析:(1)本题是背景类材料分析题。时空是汉代的中国。据材料“今汉兴,海内一统”得出秦汉大一统国家的建立,国家富强、社会安定;据材料“诸侯相兼,史记放绝”(诸侯兼并混战,史书丢散、记载中断)得出史学传承面临危机;据材料“今汉兴,海内一统,明主贤君忠臣死义之士,余为太史而弗论载,废天下之史文,余甚惧焉”(如今汉朝兴起,海内统一,贤明的君主,忠义的臣子的事迹,我作为太史而不予评论记载,中断了国家的历史文献,对此我感到十分不安)可得出彰显大一统时代的成就;据材料“孔子修旧起废,论诗书,作春秋,则学者至今则之”并结合所学,汉代儒家思想成为正统,司马迁深受儒家思想影响,为了传承《春秋》史学传统而发愤写《史记》。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是唐宋时期的中国。据材料“唐宋时期所修正史占二十四史的一半”得出官修史书成就高,正史占二十四史的一半;据材料“编纂了各种大型类书和地志”得出创新史学体例,编撰大型类书和地方志;据材料“史馆出现后并不禁止私家修史”得出编著主体多元,既有官修,也有私家修史;据材料“从起居注、时政记、日历,到实录、国史等不同阶段当代史料整理和史书的编撰,都有规范的程序”得出编撰体制的规范化,从起居注到国史,形成一整套程序;据材料“经世致用的中国史学发展到唐宋时代,尤其强调‘会通’”“从历史走向当代、走向未来”“《资治通鉴》是唐宋史学经世致用的典范之作”得出注重经世致用和历史的借鉴功能,《资治通鉴》是典范之作。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进