第四单元 村落、城镇与居住环境 综合测试(含答案)--2024-2025学年高二历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 第四单元 村落、城镇与居住环境 综合测试(含答案)--2024-2025学年高二历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 996.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-11 18:15:28 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 村落、城镇与居住环境 综合测试

一、单选题

1.下面是明代陕西部分州府集市统计表(单位:个)。这反映了明代陕西地区( )

府别 州县数量 集市数量 平均数量

西安府 11 102 9.3

凤翔府 3 27 9

乾州 1 11 11

延安府 3 20 7

汉中府 1 1 1

全省集市数量 82 681 8.3

A.政府放松对商业活动的监管 B.政府经济政策推动大量市镇兴起

C.民间商人推动商业市镇崛起 D.商品经济发展存在着区域性差异

2.据考证,南宋都城临安,与以往都城的方正格局截然不同。南北长,东西窄,皇宫位于城市的南端。从皇宫北面的和宁门往北通向城市中心的御街,是都城中最繁华的商业中心,在御街中段设立的金银盐钞引交易铺,生意兴隆。这反映了南宋时期( )

A.都城设计完全符合礼制要求 B.“市”突破了时间上的限制

C.都城布局出现革命性的变化 D.纸币已成为全国流通的主币

3.清同治三年,有英资公司在上海创办,“创办之初,谣诼纷纷,而其最可笑者,则云地火盛行,马路被灼”,人们不敢光着脚从厂房附近走过,怕地火“攻人心脾”。这家英资公司也被当时上海人称作“上海自来火房”。回头看这一技术,被后世历史学家称作上海公共服务事业之始。“自来火”当时在上海用于( )

A.自来水饮用 B.排水系统 C.路灯照明 D.通信联系

4.晚清时期,国内东部沿海的开埠通商或铁路沿线城市皆以上海所在时区的时间为准。广大内陆地区与边疆地区仍使用各自的地方时。这可用于说明,当时( )

A.市民时间观念普遍加强 B.中国近代化进程存在空间差异

C.民族资产阶级力量壮大 D.海关主权意识得以显著的提升

5.15世纪的欧洲城市,逐渐重视公共空间的建设。畅通的道路、宏伟的广场、藏品丰富的博物馆成为城市发展规划的重要组成部分。这一趋势出现的因素包括

A.新航路开辟促进资本原始积累 B.文艺复兴对人的关注

C.资本主义已经登上了政治舞台 D.世界市场的基本形成

6.从传统的乡村社会到现代的城市社会,城市化经历了漫长的过程。下列关于世界城市化进程的叙述,正确的是

A.美国是世界上第一个城市人口超过总人口50%的国家

B.发展中国家城市化进程是由于国内工农业生产持续上升造成的

C.二战后发达国家和发展中国家城市化进程都趋缓

D.两次大战后,发展中国家城市化速度超过发达国家

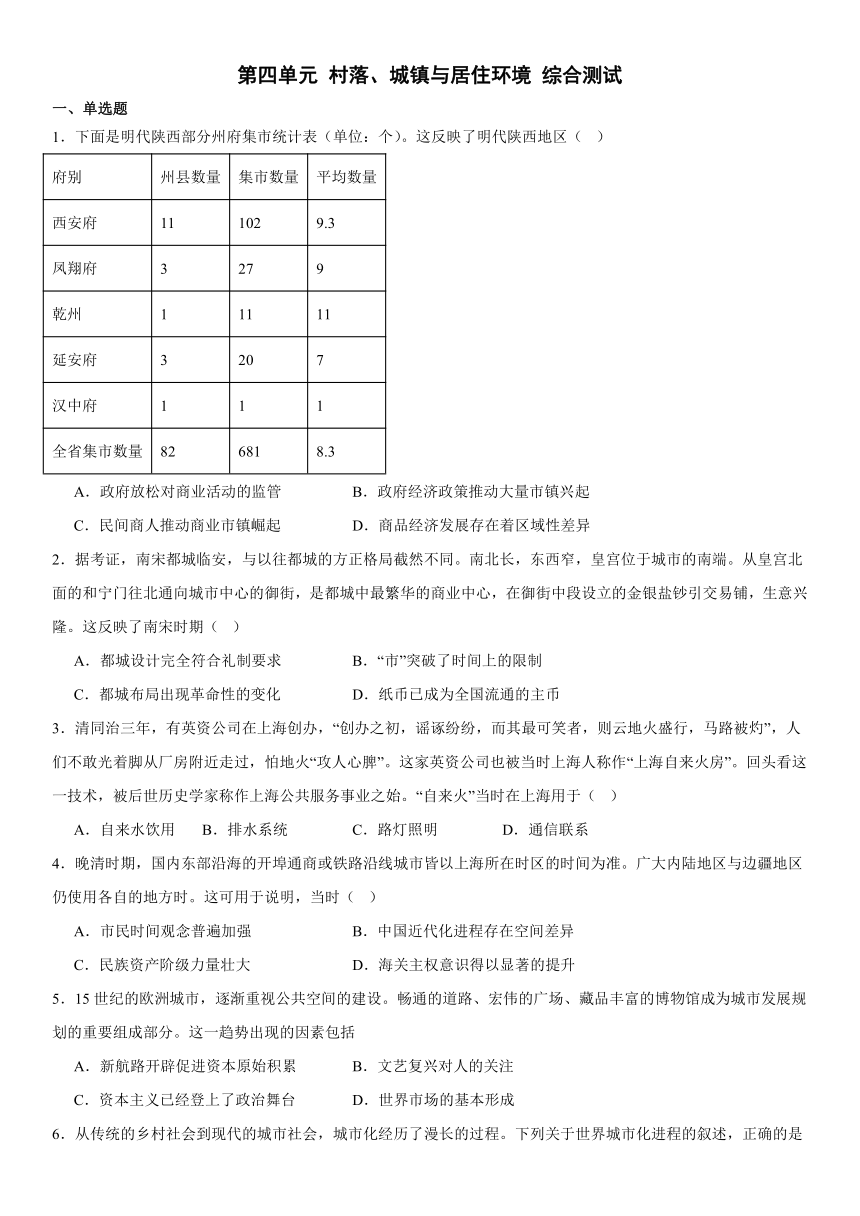

7.下图是近代以来世界城镇化趋势图,对其解读正确的是( )

A.1850年之前各国的城镇化水平都处于较低水平

B.世界殖民体系的逐步瓦解推动了城镇化的发展

C.市场经济体制改革促进我国20世纪80年代城镇化发展

D.世界各国城镇化水平同步发展

8.如表为1801-1851英格兰若干大城市的人口变化(单位:千人)。这一变化的出现( )

伦敦 伯明翰 布里斯托尔 利兹 利物浦 曼彻斯特 谢菲尔德 布雷德福

1801年 1088 71 61 53 82 75 46 13

1851年 2491 233 137 172 376 303 135 104

A.推动了民主政治的发展 B.得益于工业革命的开展

C.加速了对外的殖民扩张 D.根源于民众观念的转变

9.19世纪70年代,德国工业和服务性行业的产值占国民生产总值的68%,农业为32%。1891年,城市人口比重已高于农村人口的比重,20世纪初,德国工业和服务业的产值在国民生产总值中约占70%,住在2000人以上城市的居民占全国人口的60%。材料可用于说明,德国( )

A.三大产业均衡发展 B.城乡一体化的实现

C.城市居住功能完善 D.城市化进程的加快

10.福建山区冬季凛冽的寒风于人的健康不利。土楼可以消解风力,加之圆墙外层高十几米,一二层不开窗,里圈的建筑由高到低排列,层层挡风,即使遇到大风,对楼里的影响也很小。据此可知,福建土楼体现了( )

①劳动人民的生活智慧 ②四合院设计的科学性

③人对自然环境的适应 ④重视安全防卫的功能

A.①③ B.②③ C.③④ D.①②④

11.20世纪60年代至70年代,纽约市郊区城镇建起了许多大型购物中心,人们不必再为购买生活用品而往返于纽约市中心商业区。纽约郊区城镇与市中心之间的土地差价使许多企业纷纷向郊区城镇迁移,新兴产业在纽约郊区城镇兴起。这一现象( )

A.引发了城市功能布局紊乱 B.推动市民居住条件的改善

C.解决了城市交通拥堵问题 D.得益于郊区基础设施发展

12.20世纪前半叶,中国有这么一种现象:乡村小学毕业生不再回到村落,县城中学毕业生不再回到乡镇,省会专科以上学生不再回到县城,大学生不再回到原籍的省份,学成归国的学生更是群聚在四五个大都市。这与科举时代的中国社会大不相同。这种现象反映了( )

A.列强文化侵略的历史必然 B.近代化中的乡村教育落后

C.近代教育变革的弊端凸显 D.近代城市与乡村社会断裂

13.唐朝后期,兴起了许多农村定期集市,有墟、集、草市等称谓。史书记载,“凡江淮草市,尽近水际,富室大户,多居其间”。唐代宗大历七年(772),“以张桥行市为县”;穆宗长庆年间,“沧州置归化县于福寿草市”。这说明( )

A.市的交易不再受官府监管 B.商业发展影响城镇布局

C.城市的经济功能显著增强 D.经济重心南移趋势明显

14.下表为两个不同时期中国各规模等级城市人口增长情况。表中数据的变化说明中国( )

规模数 1964~1980年 1980~1989年

城市数 增长幅度 城市数 增长幅度

大于200万 5 3.59 7 24.16

100~200万 8 10.95 8 25.41

50~100万 18 14.89 30 28.47

20万~50万 43 23.55 70 34.22

10万~20万 51 26.78 62 44.91

小于10万 42 38.10 46 70.39

平均 167 15.87 223 31.63

A.逐步形成合理的城市建设体系 B.改革开放加快了城市化的进程

C.社会主义建设以城市化为中心 D.城乡间居民生活水平差距扩大

15.据研究,辽河流域距今8000年前的“华夏第一村”兴隆洼原始村落遗址出土的原始龙纹中蕴含了冬至日北斗天象和赤道星宿,红山文化时代的易学体系、数理逻辑也是基于辽河流域史前发达的赤道坐标天文观测体系。这说明( )

A.天文学的进步使人类走向定居 B.聚居生活推动了文明的发展

C.中国原始村落孕育了国家雏形 D.辽河流域是中华文明发源地

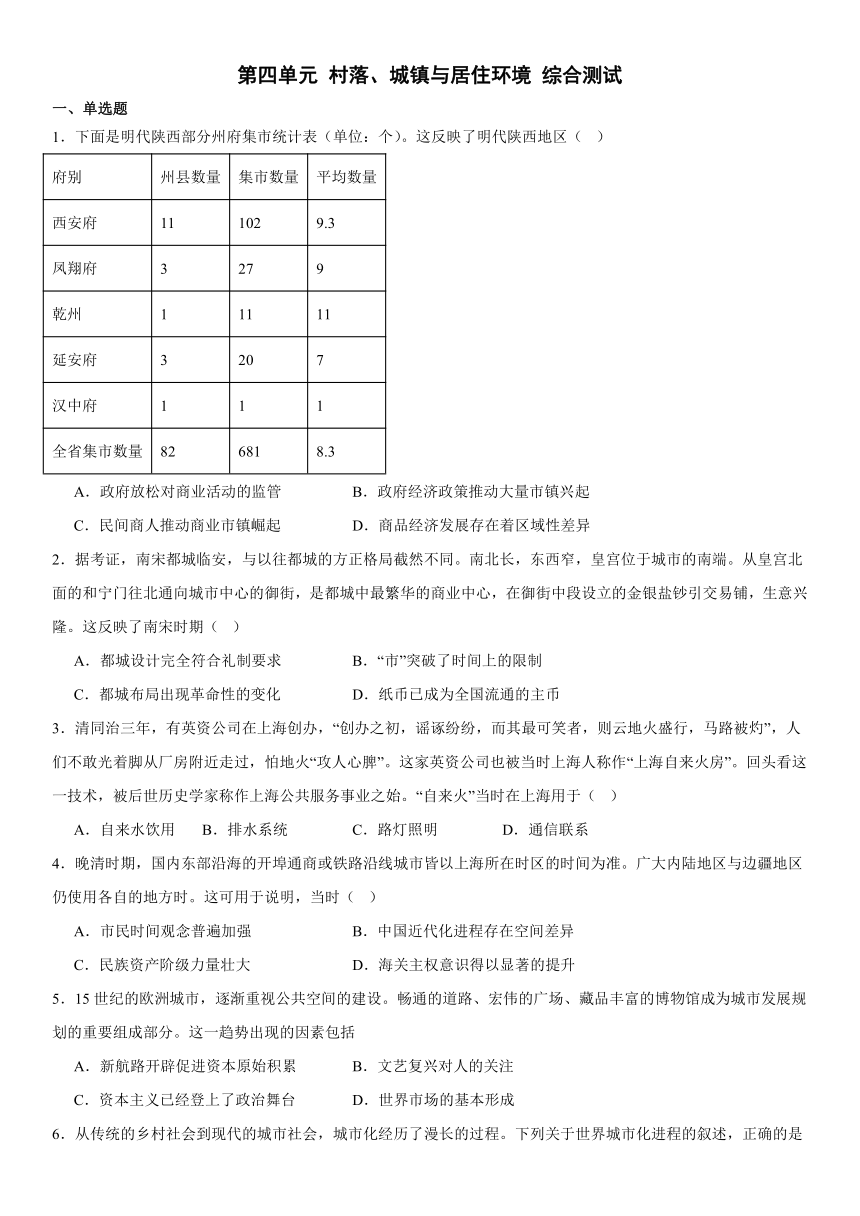

16.如图所示为东汉画像砖,该画像砖描绘了汉代集市的场面,画面左右上方有着“北市门”“南市门”的字样,标注了市集的方位。在这个繁荣的市集中,有开门迎客的店铺,有就地撑伞的地摊,有高台叫卖的贩夫,也有徒步交易的走卒。虽寥寥数人,贸易摊却安排得井井有条。据此推断合理的是,汉代( )

A.交易散布于民间住宅区 B.民间基层市场蓬勃涌现

C.画作多取材于市民生活 D.商业交易活动规范有序

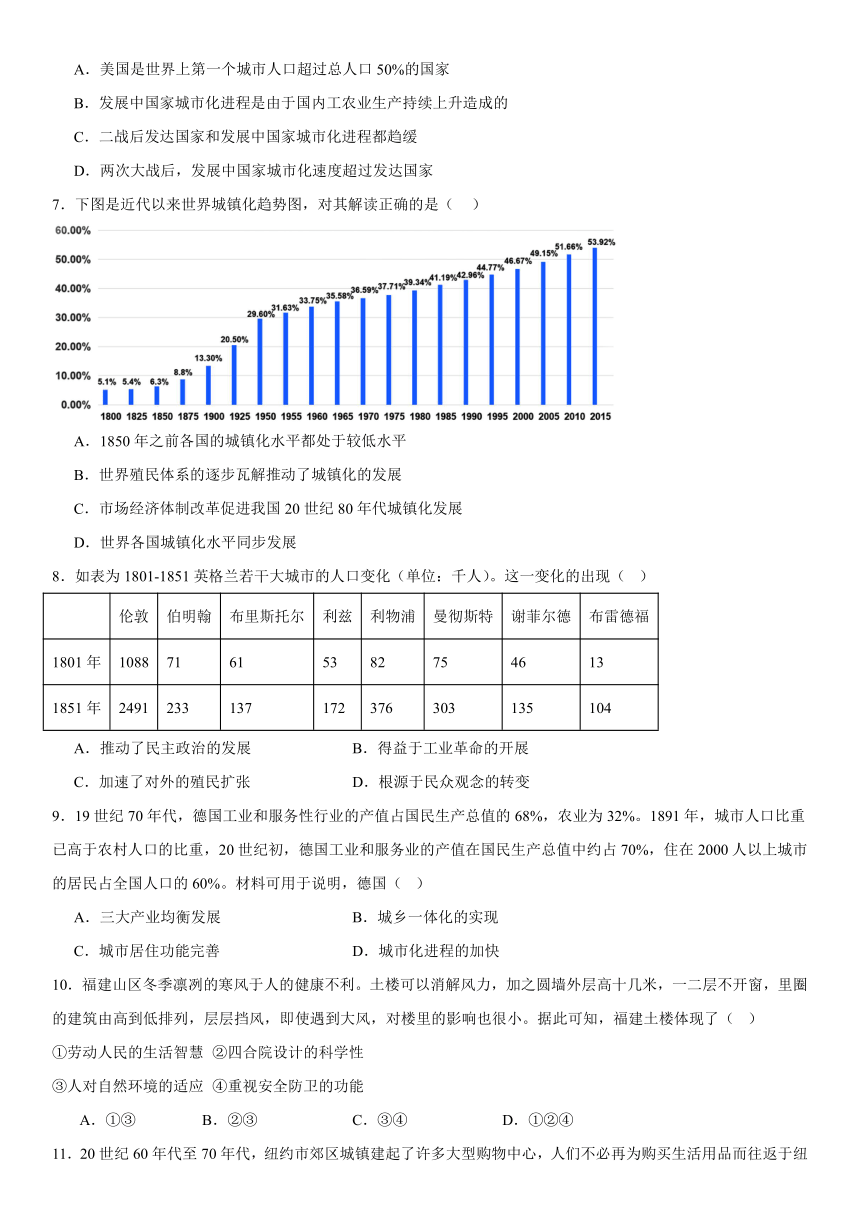

17.闽西南地区地势险峻,人烟稀少,野兽出没,盗贼四起,因此,对迁居当地的移民来说,聚族而居既源于儒家的传统观念,更是聚集力量、共御外敌的现实需要。据材料可知,此民居为( )

A. B.

C. D.

18.福建土楼已被列入世界文化遗产名录,在著名的承启楼前有一副楹联:“一本所生,亲疏无多,何须再分你我;共楼居住,出入相见,最易结重人伦。”该联所体现的文化内涵源于下列哪一种制度

A.禅让制

B.分封制

C.宗法制

D.礼乐制

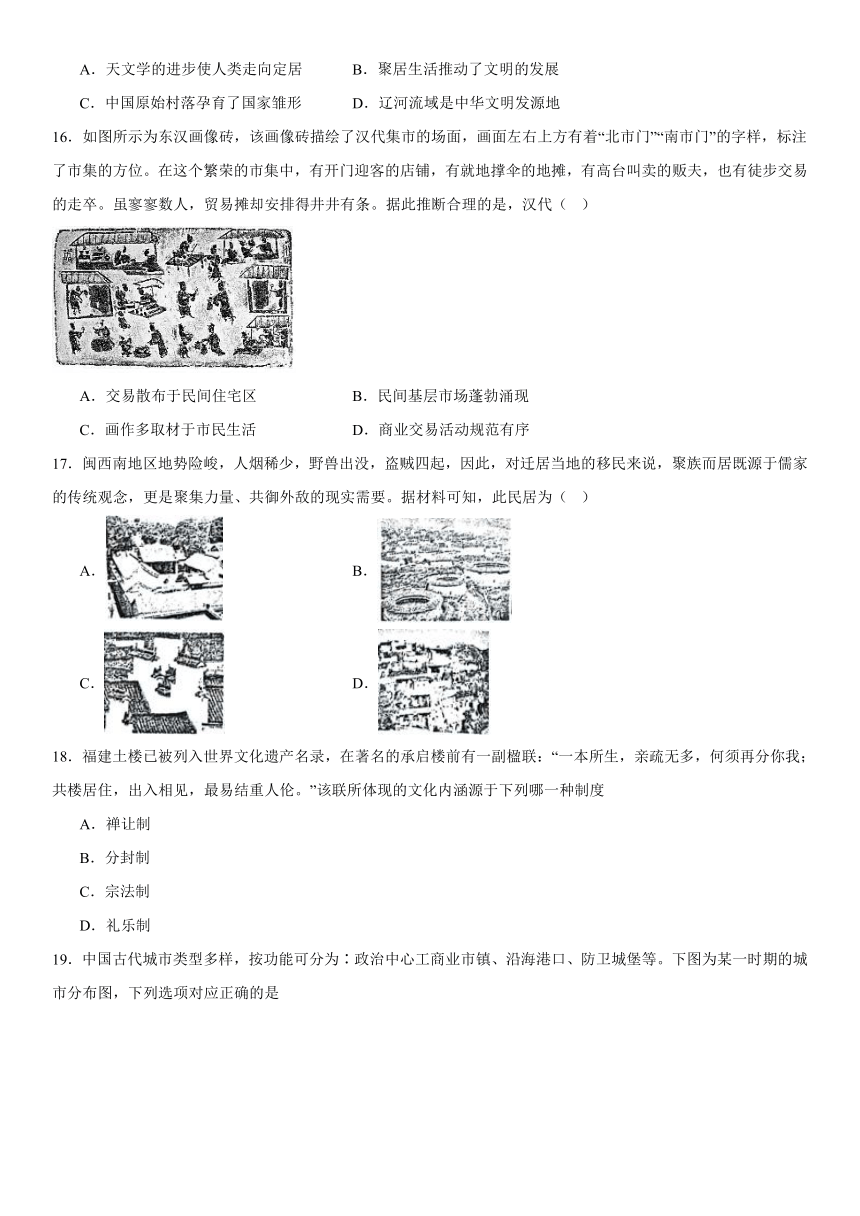

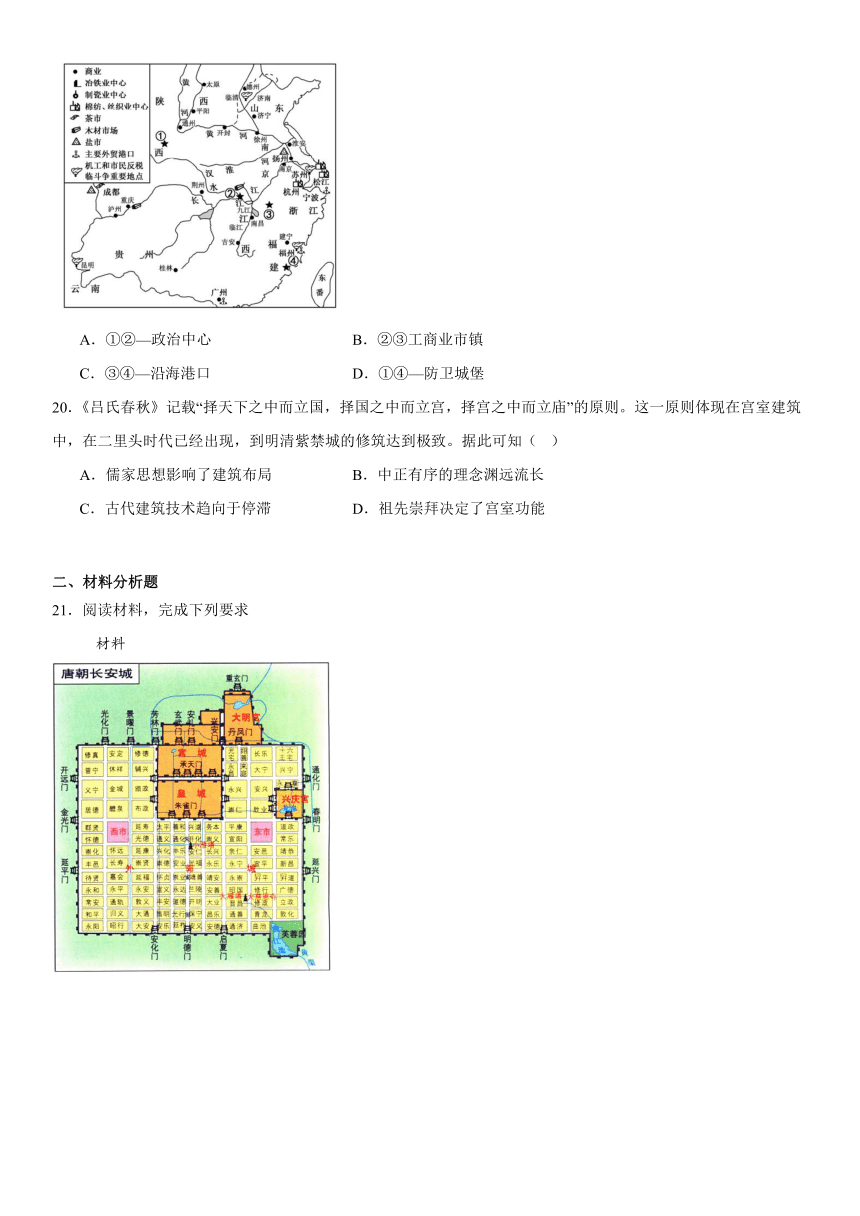

19.中国古代城市类型多样,按功能可分为∶政治中心工商业市镇、沿海港口、防卫城堡等。下图为某一时期的城市分布图,下列选项对应正确的是

A.①②—政治中心 B.②③工商业市镇

C.③④—沿海港口 D.①④—防卫城堡

20.《吕氏春秋》记载“择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙”的原则。这一原则体现在宫室建筑中,在二里头时代已经出现,到明清紫禁城的修筑达到极致。据此可知( )

A.儒家思想影响了建筑布局 B.中正有序的理念渊远流长

C.古代建筑技术趋向于停滞 D.祖先崇拜决定了宫室功能

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求

材料

(1)根据材料,指出两城在城市功能上的相同点和在城市布局上的不同点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析两城在城市布局上存在差异的主要原因。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1800年,美国城市人口比例只有6.1%。到1870年168个城镇人口超过1万,只有15个城市人口超过10万。1880年以后,城镇向外扩张,连接全国各个城镇的铁路网也在这个时期建立起来,到1920年,城市人口第一次超过农村人口,达到51.2%。二次世界大战后,中心城市规模进一步扩大,但随着小汽车的普及,中心城市人口开始出现向郊区扩散的现象,郊区住宅不断出现,进入了城市人口的郊区化时代。1950年社会经济发展进入工业化后期,第三产业就业人数不断上升,超过50%,城市化水平达到64%。但是之后经济活动和人口持续不断地由城市中心向外围和由大城市向中小城市迁移和扩散,郊区人口在总人口中的比例越来越大。

——摘编自高强《日本美国城市化模式比较》

材料二 现代日本城市化是一种人口从农村及小城镇地区向太平洋沿岸城市移动的过程,日本的十大城市集中分布在太平洋沿岸工业地带,而且七个分布在从东京到大阪的东海道都市带内。 日本自20世纪60年代初推行工业化政策以来,农户转移速度加快,农户人口急剧减少。据统计,到 1971年,日本中小企业发展到508万个,从业人数达到3040万人,从业人员增加了1倍多。在日本城市化急剧推进的50、60年代,正是国际环境有利于贸易和经济增长的时期。外贸及技术的引进加快了日本城市化的进程,但是也造成农村人口稀疏、产业衰退、社会设施奇缺、文化水平落后。日本在城市化中后期注意到农业农村发展问题,制定了大量法律促进农村发展,如《丰岛振兴法》《山区振兴法》《向农村地区引入工业促进法》等。

——摘编自高强《日本美国城市化模式比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析影响美国城市化的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括现代日本城市化发展的特点。

三、论述题

23.阅读材料,回答问题。

中国市的人口等级规模表(1933—1936年)

人口规模(万) 数量 市的名称

大于200 上海*

100-200 4 北平、广州、天津、南京

50-100 4 汉口、杭州、青岛"、沈阳

20-50 18 成都、长沙"、大连、济南、武昌、哈尔滨'、苏州、福州、保定、开封、重庆"、 南昌、无锡、宁波、长春、镇江"、温州、周口

10-20 33 徐州、扬州、南通、绍兴、嘉兴、芜湖、安庆、蚌埠.景德镇、沙市、宜昌. 衡阳、自贡、厦门、汕头、佛山、昆明、贵阳、威海、济宁、烟台、太原、 西安、汉中、兰州、安东"、营口、旅顺、锦州、抚顺、吉林、张家口、西宁

5-10 30 常州、泰州、金华、衢州、亳州、阜城、合肥、九江"、赣州、江门、肇庆、南宁 、梧州、桂林、唐山、山海关、潍坊、周村、石家庄、郑州、洛阳、安阳、许昌、大同、辽阳、迪化、铜川、齐齐哈尔、归绥、包头

说明:带*为通商口岸城市。

资料来源:城市名称和人口见沈汝生《中国都市之分布》,载《地理学报》第4卷第1期,1937年。

——吴松弟《城市发展与空间分布》

根据材料,提取一则信息,并进行简要分析。

参考答案:

1.D

2.C

3.C

4.B

5.B

6.D

7.B

8.B

9.D

10.A

11.D

12.D

13.B

14.B

15.B

16.D

17.B

18.C

19.B

20.B

21.(1)城市功能相同点:都兼具政治管理、商业贸易、军事防卫、居民生产生活、宗教活动等功能。

城市布局不同点:唐代长安城实行坊市制,布局方正、讲究对称、功能分明、形制统一;君士坦丁堡的城市布局沿主要干道和城墙分布,呈现“Y”形。

(2)原因

政治制度:唐代实行中央集权的封建君主专制制度,突出皇权至上;君士坦丁堡继承罗马帝国政治制度,强调公民权利。

军事防卫:长安城地理位置相对安全,更侧重城市规划布局;君士坦丁堡更侧重军事防卫。

经济发展:唐代生产力发展,商业经济繁荣;君士坦丁堡是欧亚海陆交通枢纽,商业发达。

思想文化:唐代强调天人合一的儒家思想和皇权至上;君士坦丁堡信奉基督教。

地势地形:长安地处关中平原,地势平坦,利于城市建设;君士坦丁堡坐落于山丘之上,紧邻海峡,建设用地相对较少。

22.(1)原因:三次科技革命的推动;两次世界大战助长美国经济发展;交通、通讯的进步;第三产业的掘起;政府对经济的调控。(答出四点即可)

(2)特点:高度集中的城市化发展模式(回答分布地域集中也可);工业化与城市化同步推进;中小企业发挥了重要作用;内力因素和外力因素的共同推动;政府用法律手段促进城乡协调发展。(答出三点即可)

23.示例:人口众多的大城市主要分布在沿海。沿海地区许多城市多为通商口岸城市;沿海城市交通便利,工商业经济发展较快;沿海农村自然经济瓦解程度比内地更高。随着沿海城市人口增加,促进了城市化和近代化的进程。

一、单选题

1.下面是明代陕西部分州府集市统计表(单位:个)。这反映了明代陕西地区( )

府别 州县数量 集市数量 平均数量

西安府 11 102 9.3

凤翔府 3 27 9

乾州 1 11 11

延安府 3 20 7

汉中府 1 1 1

全省集市数量 82 681 8.3

A.政府放松对商业活动的监管 B.政府经济政策推动大量市镇兴起

C.民间商人推动商业市镇崛起 D.商品经济发展存在着区域性差异

2.据考证,南宋都城临安,与以往都城的方正格局截然不同。南北长,东西窄,皇宫位于城市的南端。从皇宫北面的和宁门往北通向城市中心的御街,是都城中最繁华的商业中心,在御街中段设立的金银盐钞引交易铺,生意兴隆。这反映了南宋时期( )

A.都城设计完全符合礼制要求 B.“市”突破了时间上的限制

C.都城布局出现革命性的变化 D.纸币已成为全国流通的主币

3.清同治三年,有英资公司在上海创办,“创办之初,谣诼纷纷,而其最可笑者,则云地火盛行,马路被灼”,人们不敢光着脚从厂房附近走过,怕地火“攻人心脾”。这家英资公司也被当时上海人称作“上海自来火房”。回头看这一技术,被后世历史学家称作上海公共服务事业之始。“自来火”当时在上海用于( )

A.自来水饮用 B.排水系统 C.路灯照明 D.通信联系

4.晚清时期,国内东部沿海的开埠通商或铁路沿线城市皆以上海所在时区的时间为准。广大内陆地区与边疆地区仍使用各自的地方时。这可用于说明,当时( )

A.市民时间观念普遍加强 B.中国近代化进程存在空间差异

C.民族资产阶级力量壮大 D.海关主权意识得以显著的提升

5.15世纪的欧洲城市,逐渐重视公共空间的建设。畅通的道路、宏伟的广场、藏品丰富的博物馆成为城市发展规划的重要组成部分。这一趋势出现的因素包括

A.新航路开辟促进资本原始积累 B.文艺复兴对人的关注

C.资本主义已经登上了政治舞台 D.世界市场的基本形成

6.从传统的乡村社会到现代的城市社会,城市化经历了漫长的过程。下列关于世界城市化进程的叙述,正确的是

A.美国是世界上第一个城市人口超过总人口50%的国家

B.发展中国家城市化进程是由于国内工农业生产持续上升造成的

C.二战后发达国家和发展中国家城市化进程都趋缓

D.两次大战后,发展中国家城市化速度超过发达国家

7.下图是近代以来世界城镇化趋势图,对其解读正确的是( )

A.1850年之前各国的城镇化水平都处于较低水平

B.世界殖民体系的逐步瓦解推动了城镇化的发展

C.市场经济体制改革促进我国20世纪80年代城镇化发展

D.世界各国城镇化水平同步发展

8.如表为1801-1851英格兰若干大城市的人口变化(单位:千人)。这一变化的出现( )

伦敦 伯明翰 布里斯托尔 利兹 利物浦 曼彻斯特 谢菲尔德 布雷德福

1801年 1088 71 61 53 82 75 46 13

1851年 2491 233 137 172 376 303 135 104

A.推动了民主政治的发展 B.得益于工业革命的开展

C.加速了对外的殖民扩张 D.根源于民众观念的转变

9.19世纪70年代,德国工业和服务性行业的产值占国民生产总值的68%,农业为32%。1891年,城市人口比重已高于农村人口的比重,20世纪初,德国工业和服务业的产值在国民生产总值中约占70%,住在2000人以上城市的居民占全国人口的60%。材料可用于说明,德国( )

A.三大产业均衡发展 B.城乡一体化的实现

C.城市居住功能完善 D.城市化进程的加快

10.福建山区冬季凛冽的寒风于人的健康不利。土楼可以消解风力,加之圆墙外层高十几米,一二层不开窗,里圈的建筑由高到低排列,层层挡风,即使遇到大风,对楼里的影响也很小。据此可知,福建土楼体现了( )

①劳动人民的生活智慧 ②四合院设计的科学性

③人对自然环境的适应 ④重视安全防卫的功能

A.①③ B.②③ C.③④ D.①②④

11.20世纪60年代至70年代,纽约市郊区城镇建起了许多大型购物中心,人们不必再为购买生活用品而往返于纽约市中心商业区。纽约郊区城镇与市中心之间的土地差价使许多企业纷纷向郊区城镇迁移,新兴产业在纽约郊区城镇兴起。这一现象( )

A.引发了城市功能布局紊乱 B.推动市民居住条件的改善

C.解决了城市交通拥堵问题 D.得益于郊区基础设施发展

12.20世纪前半叶,中国有这么一种现象:乡村小学毕业生不再回到村落,县城中学毕业生不再回到乡镇,省会专科以上学生不再回到县城,大学生不再回到原籍的省份,学成归国的学生更是群聚在四五个大都市。这与科举时代的中国社会大不相同。这种现象反映了( )

A.列强文化侵略的历史必然 B.近代化中的乡村教育落后

C.近代教育变革的弊端凸显 D.近代城市与乡村社会断裂

13.唐朝后期,兴起了许多农村定期集市,有墟、集、草市等称谓。史书记载,“凡江淮草市,尽近水际,富室大户,多居其间”。唐代宗大历七年(772),“以张桥行市为县”;穆宗长庆年间,“沧州置归化县于福寿草市”。这说明( )

A.市的交易不再受官府监管 B.商业发展影响城镇布局

C.城市的经济功能显著增强 D.经济重心南移趋势明显

14.下表为两个不同时期中国各规模等级城市人口增长情况。表中数据的变化说明中国( )

规模数 1964~1980年 1980~1989年

城市数 增长幅度 城市数 增长幅度

大于200万 5 3.59 7 24.16

100~200万 8 10.95 8 25.41

50~100万 18 14.89 30 28.47

20万~50万 43 23.55 70 34.22

10万~20万 51 26.78 62 44.91

小于10万 42 38.10 46 70.39

平均 167 15.87 223 31.63

A.逐步形成合理的城市建设体系 B.改革开放加快了城市化的进程

C.社会主义建设以城市化为中心 D.城乡间居民生活水平差距扩大

15.据研究,辽河流域距今8000年前的“华夏第一村”兴隆洼原始村落遗址出土的原始龙纹中蕴含了冬至日北斗天象和赤道星宿,红山文化时代的易学体系、数理逻辑也是基于辽河流域史前发达的赤道坐标天文观测体系。这说明( )

A.天文学的进步使人类走向定居 B.聚居生活推动了文明的发展

C.中国原始村落孕育了国家雏形 D.辽河流域是中华文明发源地

16.如图所示为东汉画像砖,该画像砖描绘了汉代集市的场面,画面左右上方有着“北市门”“南市门”的字样,标注了市集的方位。在这个繁荣的市集中,有开门迎客的店铺,有就地撑伞的地摊,有高台叫卖的贩夫,也有徒步交易的走卒。虽寥寥数人,贸易摊却安排得井井有条。据此推断合理的是,汉代( )

A.交易散布于民间住宅区 B.民间基层市场蓬勃涌现

C.画作多取材于市民生活 D.商业交易活动规范有序

17.闽西南地区地势险峻,人烟稀少,野兽出没,盗贼四起,因此,对迁居当地的移民来说,聚族而居既源于儒家的传统观念,更是聚集力量、共御外敌的现实需要。据材料可知,此民居为( )

A. B.

C. D.

18.福建土楼已被列入世界文化遗产名录,在著名的承启楼前有一副楹联:“一本所生,亲疏无多,何须再分你我;共楼居住,出入相见,最易结重人伦。”该联所体现的文化内涵源于下列哪一种制度

A.禅让制

B.分封制

C.宗法制

D.礼乐制

19.中国古代城市类型多样,按功能可分为∶政治中心工商业市镇、沿海港口、防卫城堡等。下图为某一时期的城市分布图,下列选项对应正确的是

A.①②—政治中心 B.②③工商业市镇

C.③④—沿海港口 D.①④—防卫城堡

20.《吕氏春秋》记载“择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙”的原则。这一原则体现在宫室建筑中,在二里头时代已经出现,到明清紫禁城的修筑达到极致。据此可知( )

A.儒家思想影响了建筑布局 B.中正有序的理念渊远流长

C.古代建筑技术趋向于停滞 D.祖先崇拜决定了宫室功能

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求

材料

(1)根据材料,指出两城在城市功能上的相同点和在城市布局上的不同点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析两城在城市布局上存在差异的主要原因。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1800年,美国城市人口比例只有6.1%。到1870年168个城镇人口超过1万,只有15个城市人口超过10万。1880年以后,城镇向外扩张,连接全国各个城镇的铁路网也在这个时期建立起来,到1920年,城市人口第一次超过农村人口,达到51.2%。二次世界大战后,中心城市规模进一步扩大,但随着小汽车的普及,中心城市人口开始出现向郊区扩散的现象,郊区住宅不断出现,进入了城市人口的郊区化时代。1950年社会经济发展进入工业化后期,第三产业就业人数不断上升,超过50%,城市化水平达到64%。但是之后经济活动和人口持续不断地由城市中心向外围和由大城市向中小城市迁移和扩散,郊区人口在总人口中的比例越来越大。

——摘编自高强《日本美国城市化模式比较》

材料二 现代日本城市化是一种人口从农村及小城镇地区向太平洋沿岸城市移动的过程,日本的十大城市集中分布在太平洋沿岸工业地带,而且七个分布在从东京到大阪的东海道都市带内。 日本自20世纪60年代初推行工业化政策以来,农户转移速度加快,农户人口急剧减少。据统计,到 1971年,日本中小企业发展到508万个,从业人数达到3040万人,从业人员增加了1倍多。在日本城市化急剧推进的50、60年代,正是国际环境有利于贸易和经济增长的时期。外贸及技术的引进加快了日本城市化的进程,但是也造成农村人口稀疏、产业衰退、社会设施奇缺、文化水平落后。日本在城市化中后期注意到农业农村发展问题,制定了大量法律促进农村发展,如《丰岛振兴法》《山区振兴法》《向农村地区引入工业促进法》等。

——摘编自高强《日本美国城市化模式比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析影响美国城市化的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括现代日本城市化发展的特点。

三、论述题

23.阅读材料,回答问题。

中国市的人口等级规模表(1933—1936年)

人口规模(万) 数量 市的名称

大于200 上海*

100-200 4 北平、广州、天津、南京

50-100 4 汉口、杭州、青岛"、沈阳

20-50 18 成都、长沙"、大连、济南、武昌、哈尔滨'、苏州、福州、保定、开封、重庆"、 南昌、无锡、宁波、长春、镇江"、温州、周口

10-20 33 徐州、扬州、南通、绍兴、嘉兴、芜湖、安庆、蚌埠.景德镇、沙市、宜昌. 衡阳、自贡、厦门、汕头、佛山、昆明、贵阳、威海、济宁、烟台、太原、 西安、汉中、兰州、安东"、营口、旅顺、锦州、抚顺、吉林、张家口、西宁

5-10 30 常州、泰州、金华、衢州、亳州、阜城、合肥、九江"、赣州、江门、肇庆、南宁 、梧州、桂林、唐山、山海关、潍坊、周村、石家庄、郑州、洛阳、安阳、许昌、大同、辽阳、迪化、铜川、齐齐哈尔、归绥、包头

说明:带*为通商口岸城市。

资料来源:城市名称和人口见沈汝生《中国都市之分布》,载《地理学报》第4卷第1期,1937年。

——吴松弟《城市发展与空间分布》

根据材料,提取一则信息,并进行简要分析。

参考答案:

1.D

2.C

3.C

4.B

5.B

6.D

7.B

8.B

9.D

10.A

11.D

12.D

13.B

14.B

15.B

16.D

17.B

18.C

19.B

20.B

21.(1)城市功能相同点:都兼具政治管理、商业贸易、军事防卫、居民生产生活、宗教活动等功能。

城市布局不同点:唐代长安城实行坊市制,布局方正、讲究对称、功能分明、形制统一;君士坦丁堡的城市布局沿主要干道和城墙分布,呈现“Y”形。

(2)原因

政治制度:唐代实行中央集权的封建君主专制制度,突出皇权至上;君士坦丁堡继承罗马帝国政治制度,强调公民权利。

军事防卫:长安城地理位置相对安全,更侧重城市规划布局;君士坦丁堡更侧重军事防卫。

经济发展:唐代生产力发展,商业经济繁荣;君士坦丁堡是欧亚海陆交通枢纽,商业发达。

思想文化:唐代强调天人合一的儒家思想和皇权至上;君士坦丁堡信奉基督教。

地势地形:长安地处关中平原,地势平坦,利于城市建设;君士坦丁堡坐落于山丘之上,紧邻海峡,建设用地相对较少。

22.(1)原因:三次科技革命的推动;两次世界大战助长美国经济发展;交通、通讯的进步;第三产业的掘起;政府对经济的调控。(答出四点即可)

(2)特点:高度集中的城市化发展模式(回答分布地域集中也可);工业化与城市化同步推进;中小企业发挥了重要作用;内力因素和外力因素的共同推动;政府用法律手段促进城乡协调发展。(答出三点即可)

23.示例:人口众多的大城市主要分布在沿海。沿海地区许多城市多为通商口岸城市;沿海城市交通便利,工商业经济发展较快;沿海农村自然经济瓦解程度比内地更高。随着沿海城市人口增加,促进了城市化和近代化的进程。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化