第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 综合测试--2024-2025学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上(含答案)

文档属性

| 名称 | 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 综合测试--2024-2025学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 172.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-12 08:49:44 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 综合测试

一、单选题

1.鸦片战争后,晚清政府坚持“人臣无外交”理念,认为“天子亲揽万机”,官员“非派令兼办夷务,本无外交之意”。这一理念

A.加强了中央集权 B.维护了国家利益

C.加剧了外交危机 D.激化了社会矛盾

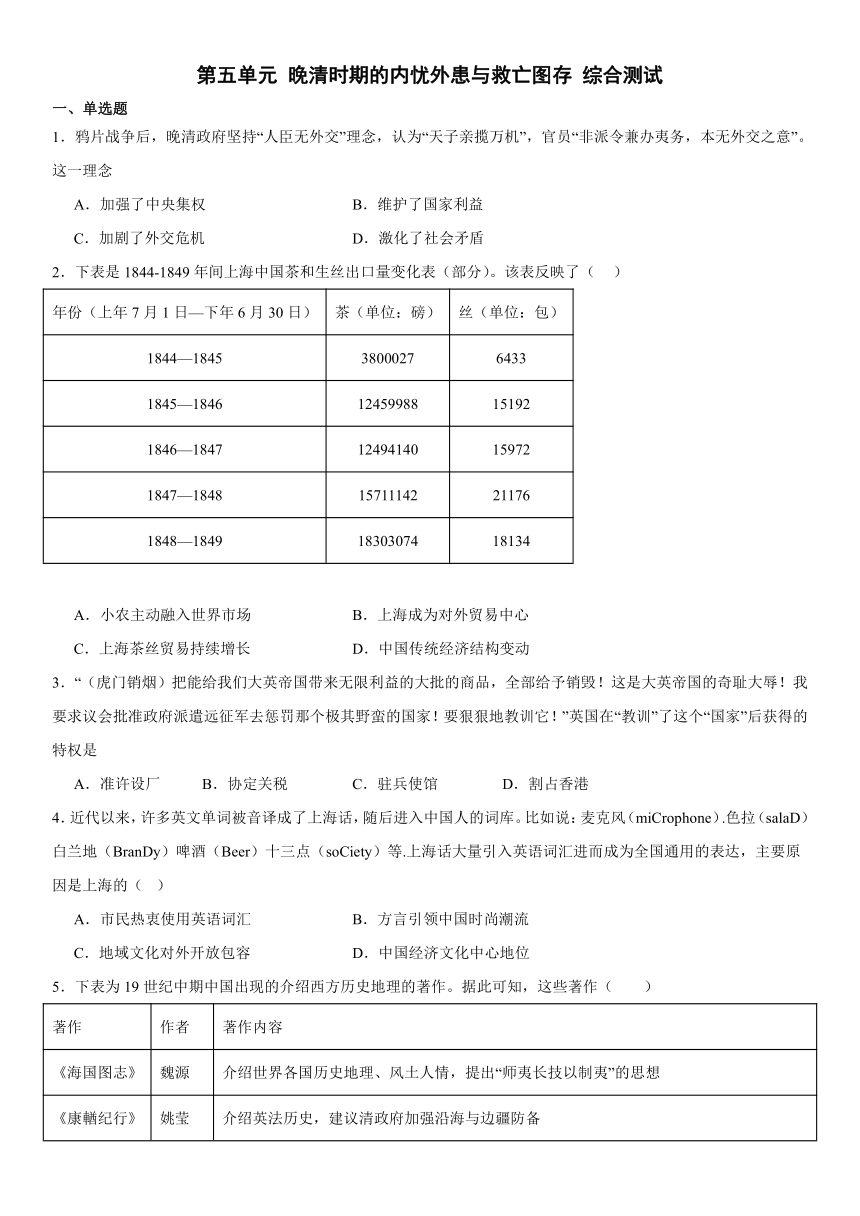

2.下表是1844-1849年间上海中国茶和生丝出口量变化表(部分)。该表反映了( )

年份(上年7月1日—下年6月30日) 茶(单位:磅) 丝(单位:包)

1844—1845 3800027 6433

1845—1846 12459988 15192

1846—1847 12494140 15972

1847—1848 15711142 21176

1848—1849 18303074 18134

A.小农主动融入世界市场 B.上海成为对外贸易中心

C.上海茶丝贸易持续增长 D.中国传统经济结构变动

3.“(虎门销烟)把能给我们大英帝国带来无限利益的大批的商品,全部给予销毁!这是大英帝国的奇耻大辱!我要求议会批准政府派遣远征军去惩罚那个极其野蛮的国家!要狠狠地教训它!”英国在“教训”了这个“国家”后获得的特权是

A.准许设厂 B.协定关税 C.驻兵使馆 D.割占香港

4.近代以来,许多英文单词被音译成了上海话,随后进入中国人的词库。比如说:麦克风(miCrophone).色拉(salaD)白兰地(BranDy)啤酒(Beer)十三点(soCiety)等.上海话大量引入英语词汇进而成为全国通用的表达,主要原因是上海的( )

A.市民热衷使用英语词汇 B.方言引领中国时尚潮流

C.地域文化对外开放包容 D.中国经济文化中心地位

5.下表为19世纪中期中国出现的介绍西方历史地理的著作。据此可知,这些著作( )

著作 作者 著作内容

《海国图志》 魏源 介绍世界各国历史地理、风土人情,提出“师夷长技以制夷”的思想

《康輶纪行》 姚莹 介绍英法历史,建议清政府加强沿海与边疆防备

《瀛寰志略》 徐继畬 介绍东西半球的概况,按亚洲、欧洲、非洲、美洲的顺序依次介绍了世界各国的风土人情

A.开始引导国人关注世界形势 B.传播了西方民主共和思想

C.引发了道光皇帝的强烈关注 D.主张学习西方的政治制度

6.《南京条约》等一批不平等条约的签订,使中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵犯,中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。这一变化始于

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.中法战争 D.甲午中日战争

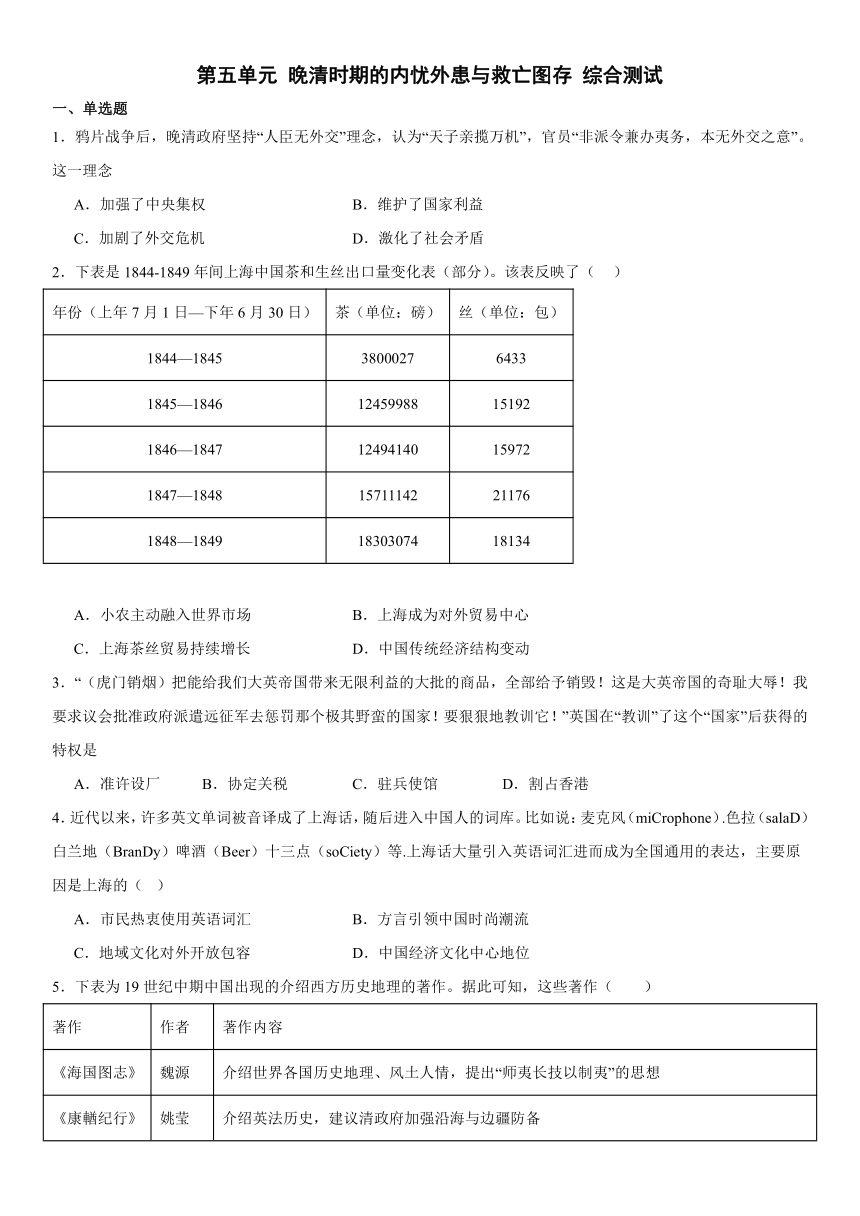

7.下列图片反映的共同主题是

A.反抗外来侵略 B.推翻清朝统治

C.掀起民主革命 D.寻求救国之路

8.1875年底,左宗棠获得慈禧授权,任命胡雪岩作为代理人向英国汇丰银行借款,所借款项用于支付西征军(湘军)的军饷和向德国购买军火。1879年底,当最后一笔借款达成后,汇丰银行故意向李鸿章集团泄漏借款内幕,朝廷随即查办胡雪岩。不久以后,左宗棠、胡雪岩相继去世,左、李之争以李鸿章集团最终胜出。由此可知( )

A.汇丰银行利用贷款对清政府进行控制和掠夺

B.左宗棠收复新疆巧妙利用了列强之间的矛盾

C.慈禧趁机打击了洋务派强化了中央政府权力

D.李鸿章集团的势力将一家独大再无竞争对手

9.洋务派举办的军事工业采用官办模式,由官吏执掌企业管理大权。每一个厂局就是政府的一个分支机构,受总督、巡抚的监督与总理衙门的节制,主管厂局的总办、会办也由政府任命,下设提调、委员、司事等,闲散人员众多。这种衙门化管理的企业

A.管理模式先进 B.企业利润丰厚

C.人员精干高效 D.难以独立发展

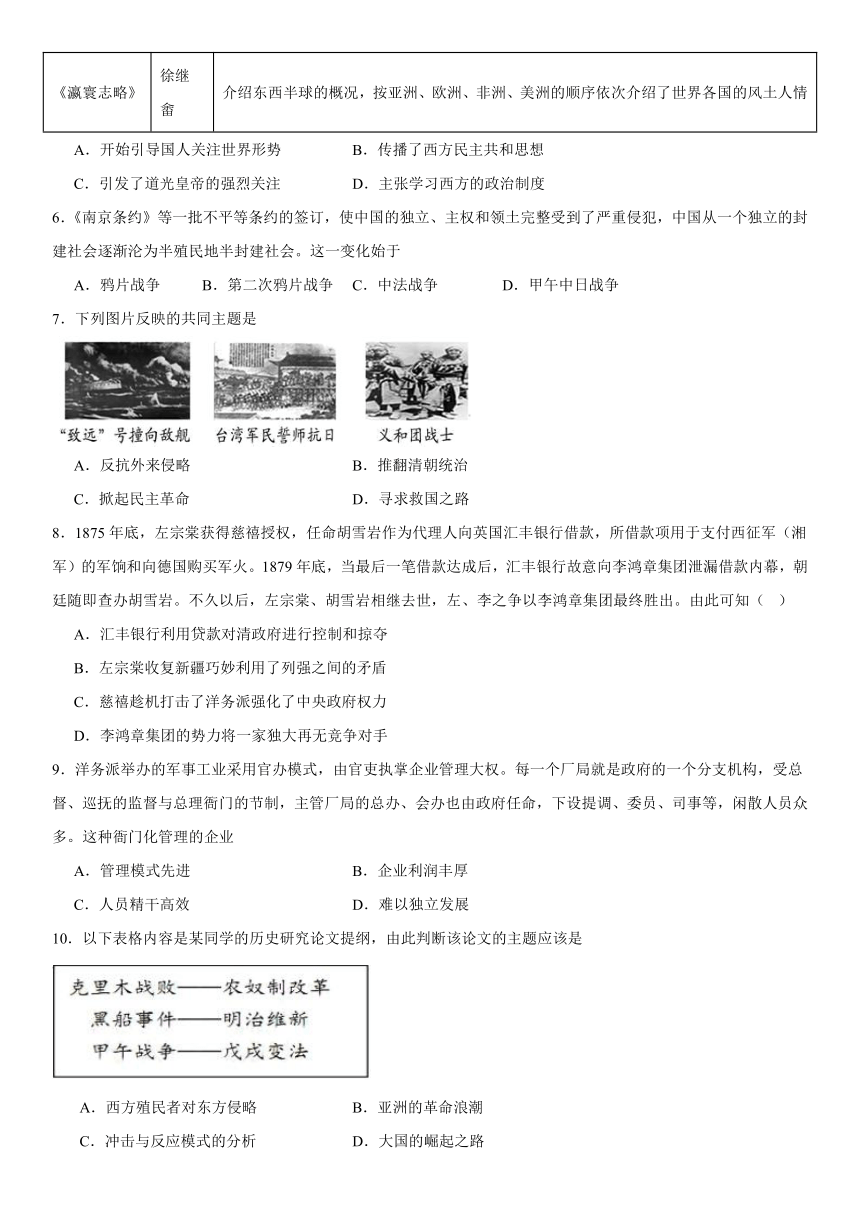

10.以下表格内容是某同学的历史研究论文提纲,由此判断该论文的主题应该是

A.西方殖民者对东方侵略 B.亚洲的革命浪潮

C.冲击与反应模式的分析 D.大国的崛起之路

11.19世纪末,列强在中国强索“租借地”和划分“势力范围”,都是清政府签订条约或给予照会承认的,张之洞称此为“隐成瓜分之象”。这一现象

A.让西方国家形成了宰割中国的同盟 B.加深了中国半殖民地化的程度

C.使清政府成为洋人统治中国的工具 D.促使中华民族彻底实现了觉醒

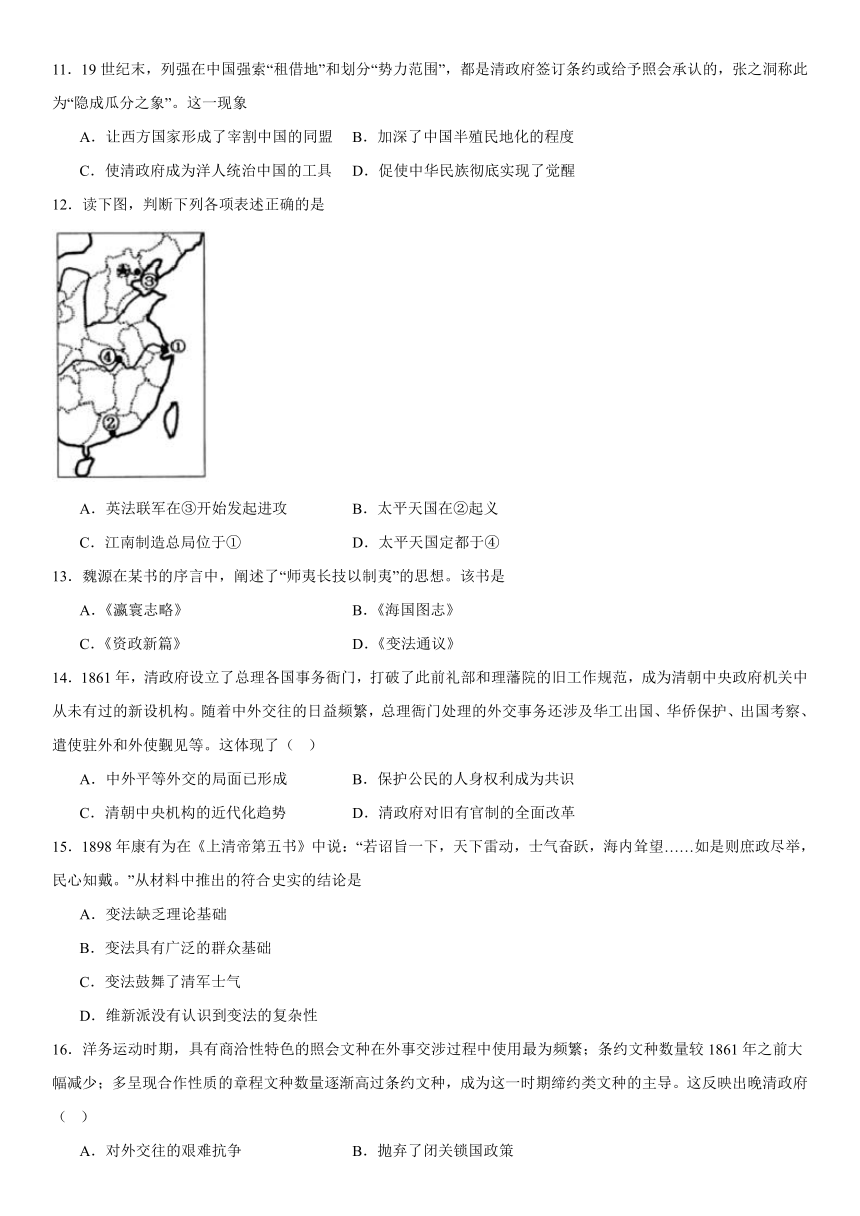

12.读下图,判断下列各项表述正确的是

A.英法联军在③开始发起进攻 B.太平天国在②起义

C.江南制造总局位于① D.太平天国定都于④

13.魏源在某书的序言中,阐述了“师夷长技以制夷”的思想。该书是

A.《瀛寰志略》 B.《海国图志》

C.《资政新篇》 D.《变法通议》

14.1861年,清政府设立了总理各国事务衙门,打破了此前礼部和理藩院的旧工作规范,成为清朝中央政府机关中从未有过的新设机构。随着中外交往的日益频繁,总理衙门处理的外交事务还涉及华工出国、华侨保护、出国考察、遣使驻外和外使觐见等。这体现了( )

A.中外平等外交的局面已形成 B.保护公民的人身权利成为共识

C.清朝中央机构的近代化趋势 D.清政府对旧有官制的全面改革

15.1898年康有为在《上清帝第五书》中说:“若诏旨一下,天下雷动,士气奋跃,海内耸望……如是则庶政尽举,民心知戴。”从材料中推出的符合史实的结论是

A.变法缺乏理论基础

B.变法具有广泛的群众基础

C.变法鼓舞了清军士气

D.维新派没有认识到变法的复杂性

16.洋务运动时期,具有商洽性特色的照会文种在外事交涉过程中使用最为频繁;条约文种数量较1861年之前大幅减少;多呈现合作性质的章程文种数量逐渐高过条约文种,成为这一时期缔约类文种的主导。这反映出晚清政府( )

A.对外交往的艰难抗争 B.抛弃了闭关锁国政策

C.维护与列强平等关系 D.逐渐接受了国际惯例

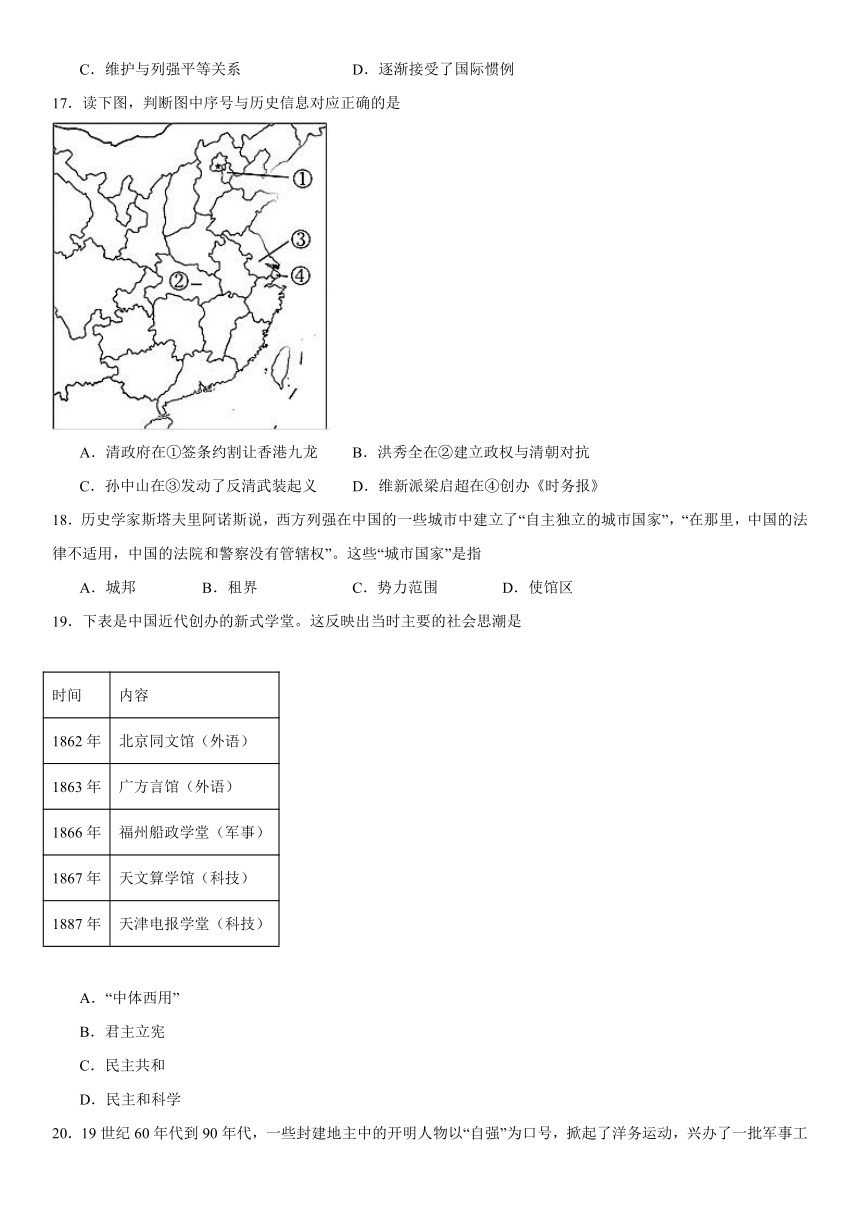

17.读下图,判断图中序号与历史信息对应正确的是

A.清政府在①签条约割让香港九龙 B.洪秀全在②建立政权与清朝对抗

C.孙中山在③发动了反清武装起义 D.维新派梁启超在④创办《时务报》

18.历史学家斯塔夫里阿诺斯说,西方列强在中国的一些城市中建立了“自主独立的城市国家”,“在那里,中国的法律不适用,中国的法院和警察没有管辖权”。这些“城市国家”是指

A.城邦 B.租界 C.势力范围 D.使馆区

19.下表是中国近代创办的新式学堂。这反映出当时主要的社会思潮是

时间 内容

1862年 北京同文馆(外语)

1863年 广方言馆(外语)

1866年 福州船政学堂(军事)

1867年 天文算学馆(科技)

1887年 天津电报学堂(科技)

A.“中体西用”

B.君主立宪

C.民主共和

D.民主和科学

20.19世纪60年代到90年代,一些封建地主中的开明人物以“自强”为口号,掀起了洋务运动,兴办了一批军事工业。下列企业中属于洋务派所创建的军工企业的是( )

A.江南制造总局 B.汉阳铁厂 C.中兴煤矿公司 D.发昌机器厂

二、材料分析题

21.清朝时期,台湾地方志的修撰一直备受重视。请阅读下列材料,并完成要求。

材料一 康熙二十三年(1684年),蒋毓英主编《台湾府志》为清朝首部台湾府志,其记载郑成功攻克台湾时,舟师搁浅,“水忽涨十余丈,巨舰毕入”,编者认为此“非天之相此逆旅也,盖将借手以式廓国朝无外之疆域”。清军收复台湾时,则“咸水苦军士,而海岸忽涌甘泉,众无渴患。一战而澎湖克复”。

——摘编自[清]蒋毓英主编《台湾府志》

材料二 自康熙至道光,台湾府、厅、县志修成且保存至今21部,另有私人纂修志书多种。其中,有关台湾收复后社会变化的记载随时间推移而增多。如乾隆年间《重修凤山县志》记载台湾由“不粪种”“种植后听其自生,不事耘除”,到“生齿日繁……勤耘耨、浚沟洫,力耕不让中土”,而雍正年间《台海使槎录》等志书亦载台湾少数民族从“无田器”,到“耕种如牛车犁耙与汉人同”,以至“礼节近亦渐学汉人”,“骎骎乎有中土之习”。

——摘编自柳浪《清朝台湾地方建置与方志编纂研究》等

材料三 同治年间,台湾《淡水厅志》修成,其序言强调淡水乃“沿海七省藩卫”,“海防尤重”。光绪年间所编《恒春县志》则记载日本“觊我土地”,朝廷派沈葆桢“提兵渡台”,“以公法条约,折冲于尊俎之间”,事毕,恒春设县,而“日本之役为恒春设县之由,……不可不备录之,以符数典不忘之意”。

——摘编自《清代台湾方志汇刊》

(1)材料一中,《台湾府志》记载“水忽涨十余丈”和“海岸忽涌甘泉”两起事件,作者有何动机?

(2)根据材料二,概括台湾收复后社会发生了哪些变化?

(3)材料三中两部台湾地方志的记载,反映了哪些历史背景?

22.阅读材料,回答问题。

材料一 “胡焕庸线”指的是“自黑龙江之瑷珲向西南作一直线至云南之腾冲为止分全国为东南与西北两部”的一条人口密度对比线,因为中国96%的人口密布在总面积约占36%的东南土地上。研究者们发现在“胡焕庸线”两侧,自然生态禀赋差异明显,由此锁定了中国古代经济的格局。翻检皖南古村落等凝聚中国古代商业文化精神的世界文化遗产,亦主要分布于“胡焕庸线”的东南一侧。今天,随着科学技术的进步和对外开放的进一步扩大,突破“胡焕庸线”的一缕曙光已然初现。

——摘选自王世华《明清徽商是长三角兴起的重要力量》、李扬等主编《智慧城市论坛》等

材料二 19世纪六七十年代围绕西人在华架建电报的较量

一、“持议甚坚”:西人的请设 列强软硬兼施请设电报

二、“力为设法阻止”:清政府的因应 恐有洋人私设铜线等事,谨遵照条约所属(嘱),随时查阻”;“上侵国家利权,下夺商民生计,皆可引万国公法直言斥之”;“若至万不能禁时,惟有自置铜线以敌彼飞线之一法”

三、“界限分明”:中西较量的结果 经过严重对峙,双方皆让步,形成西人可在中国领海敷设海线、但线端不得上岸的格局。

四、余论:历史的另面 与对待列强向一些领域扩张的态度大异其趣,面对咄咄逼人的请设电线之势,清政府并未示弱,而是针锋相对。长期担任电报局督办的盛宣怀称:“说者谓通商以来,能自保主权者,电事为最。”虽存溢美之处,但实属有因。

材料三 早期维新派代表郑观应说:“英国电报设于王家,商民欲通信者收其费,岁以所入济局用,往往致赢……昔普、法构兵,普人行军处遍设电线,而尽毁法人所设,遂以败法……盖兵贵神速,所谓先发者制人,后发者制于人,莫电线若矣……夫轮船、枪炮等物,中国仿行有年,损益犹或参半,电报则有益无损,何不一试之耶?”进一步考察其立论基础,其中“兵贵神速”语出《孙子》;“先发制人,后发制于人”语出《汉书》,皆为中国之历史智慧。一份1896年的报纸云:“乃近有匪徒造言谓,电报局所用电气系以死者之魂炼成,故专收人家供奉之神主牌……此语传遍远近,乡愚皆信以为真。”

(1)有学者认为,明清商帮对中国近世社会转型的作用有限,请结合材料一和所学解释这一观点,并指出当今突破“胡焕庸线”的“一缕曙光”。

(2)根据材料二,列举清政府“力为设法阻止”的多种办法,解释“历史的另面”。

(3)阅读材料三,以郑观应论电报为例,说明读书人在寻找中国出路的过程中是“回头看与向外看并存”,并结合清末电报事业的发展,佐证现代文化在中国的成长不是一蹴而就的。

三、论述题

23.阅读材料,完成下列要求。

材料历史虚无主义政治上的表现主要是“否定革命论”,贬低革命对于中国现代化的解放意义,认为革命完全是破坏性的和错误的;认为“五四”以来中国的社会主义道路选择是错误的,偏离了“以英美为师”的“近代文明的主流”;史学上的表现如“侵略有功论”,认为帝国主义侵略是西方各国送给中国的近代文明礼物,鼓吹中国的现代化应该通过追随殖民帝国来完成;再如“人物重评说”,对历史人物进行翻案式的重新评价,盲目和错误地使用逆向推理对一些历史人物进行颠覆式的重新解读,贬损孙中山、毛泽东、鲁迅等人的历史功绩,而对慈禧、李鸿章等人进行“去阶级化”,并大肆颂扬。

依据材料并结合所学知识,从中选取一个角度对材料观点进行分析论证。(角度选取要正确,论证要充分合理,表达清楚完整)

参考答案:

1.C

2.D

3.B

4.D

5.A

6.A

7.A

8.B

9.D

10.C

11.B

12.C

13.B

14.C

15.D

16.D

17.D

18.B

19.A

20.A

21.(1)动机:强调郑成功收复台湾的偶然性;淡化郑成功的历史功绩。凸显清朝统治台湾的合法性;台湾统一是天命所归,大势所趋。

(2)变化:精耕细作,农耕经济的发展;先进农业生产技术传播;人口增多;少数民族文明开化;民族交融或文化认同。

(3)同治时期:边疆危机的爆发(民族危机加深);近代海防观念或海洋意识的发展;光绪时期:日本侵华野心的暴露;近代外交的实践。

22.(1)解释:败坏政治风气(封建专制制度下,官商勾结,腐败盛行);助长社会风气奢靡之风;大量财富投向非生产领域,没有将商业利润用来扩大生产,如大兴土木,修建宅院、园林、祠堂等。曙光:互联网(信息化)和“一带一路”倡议。

(2)办法:遵照条约、引万国公法(国际法)、自置电报。解释:面对列强扩张,清政府也有针锋相对的一面,一定程度上捍卫了国家主权。

(3)郑观应以英国为例说明电报的经济价值,用普法战争说明电报的军事价值,同时从古籍中寻找历史智慧,主张引进电报。部分人士认识到电报的价值,有人阻挠电报发展,(体现观点差异)清末电报遍及全国,仍有乡民不知电报为何物,发展不平衡。

23.角度:历史虚无主义贬低革命对于中国现代化的解放意义的观点是错误的。

论证:近代中国是殖民地半殖民地国家,西方列强采取“以华治华”的方式来统治中国,中外反动势力勾结而给近代中国带来了深重的灾难。富于反抗精神的中国人不断地进行反抗,历经了农民阶级的太平天国运动与义和团运动的失败,又经历了资产阶级革命派的失败,最后历史选择了无产阶级革命的方式,最终完成了民主革命的任务,实现了民族的独立。在这些不懈的探索中,中国社会的政治、经济、思想文化各个方面都在不断的现代化,革命道路符合中国近代社会问题解决的方式,所以虚无主义的观点是错误的。

(也可以选择其他的角度进行分析,只要言之有理即可)

一、单选题

1.鸦片战争后,晚清政府坚持“人臣无外交”理念,认为“天子亲揽万机”,官员“非派令兼办夷务,本无外交之意”。这一理念

A.加强了中央集权 B.维护了国家利益

C.加剧了外交危机 D.激化了社会矛盾

2.下表是1844-1849年间上海中国茶和生丝出口量变化表(部分)。该表反映了( )

年份(上年7月1日—下年6月30日) 茶(单位:磅) 丝(单位:包)

1844—1845 3800027 6433

1845—1846 12459988 15192

1846—1847 12494140 15972

1847—1848 15711142 21176

1848—1849 18303074 18134

A.小农主动融入世界市场 B.上海成为对外贸易中心

C.上海茶丝贸易持续增长 D.中国传统经济结构变动

3.“(虎门销烟)把能给我们大英帝国带来无限利益的大批的商品,全部给予销毁!这是大英帝国的奇耻大辱!我要求议会批准政府派遣远征军去惩罚那个极其野蛮的国家!要狠狠地教训它!”英国在“教训”了这个“国家”后获得的特权是

A.准许设厂 B.协定关税 C.驻兵使馆 D.割占香港

4.近代以来,许多英文单词被音译成了上海话,随后进入中国人的词库。比如说:麦克风(miCrophone).色拉(salaD)白兰地(BranDy)啤酒(Beer)十三点(soCiety)等.上海话大量引入英语词汇进而成为全国通用的表达,主要原因是上海的( )

A.市民热衷使用英语词汇 B.方言引领中国时尚潮流

C.地域文化对外开放包容 D.中国经济文化中心地位

5.下表为19世纪中期中国出现的介绍西方历史地理的著作。据此可知,这些著作( )

著作 作者 著作内容

《海国图志》 魏源 介绍世界各国历史地理、风土人情,提出“师夷长技以制夷”的思想

《康輶纪行》 姚莹 介绍英法历史,建议清政府加强沿海与边疆防备

《瀛寰志略》 徐继畬 介绍东西半球的概况,按亚洲、欧洲、非洲、美洲的顺序依次介绍了世界各国的风土人情

A.开始引导国人关注世界形势 B.传播了西方民主共和思想

C.引发了道光皇帝的强烈关注 D.主张学习西方的政治制度

6.《南京条约》等一批不平等条约的签订,使中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵犯,中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。这一变化始于

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.中法战争 D.甲午中日战争

7.下列图片反映的共同主题是

A.反抗外来侵略 B.推翻清朝统治

C.掀起民主革命 D.寻求救国之路

8.1875年底,左宗棠获得慈禧授权,任命胡雪岩作为代理人向英国汇丰银行借款,所借款项用于支付西征军(湘军)的军饷和向德国购买军火。1879年底,当最后一笔借款达成后,汇丰银行故意向李鸿章集团泄漏借款内幕,朝廷随即查办胡雪岩。不久以后,左宗棠、胡雪岩相继去世,左、李之争以李鸿章集团最终胜出。由此可知( )

A.汇丰银行利用贷款对清政府进行控制和掠夺

B.左宗棠收复新疆巧妙利用了列强之间的矛盾

C.慈禧趁机打击了洋务派强化了中央政府权力

D.李鸿章集团的势力将一家独大再无竞争对手

9.洋务派举办的军事工业采用官办模式,由官吏执掌企业管理大权。每一个厂局就是政府的一个分支机构,受总督、巡抚的监督与总理衙门的节制,主管厂局的总办、会办也由政府任命,下设提调、委员、司事等,闲散人员众多。这种衙门化管理的企业

A.管理模式先进 B.企业利润丰厚

C.人员精干高效 D.难以独立发展

10.以下表格内容是某同学的历史研究论文提纲,由此判断该论文的主题应该是

A.西方殖民者对东方侵略 B.亚洲的革命浪潮

C.冲击与反应模式的分析 D.大国的崛起之路

11.19世纪末,列强在中国强索“租借地”和划分“势力范围”,都是清政府签订条约或给予照会承认的,张之洞称此为“隐成瓜分之象”。这一现象

A.让西方国家形成了宰割中国的同盟 B.加深了中国半殖民地化的程度

C.使清政府成为洋人统治中国的工具 D.促使中华民族彻底实现了觉醒

12.读下图,判断下列各项表述正确的是

A.英法联军在③开始发起进攻 B.太平天国在②起义

C.江南制造总局位于① D.太平天国定都于④

13.魏源在某书的序言中,阐述了“师夷长技以制夷”的思想。该书是

A.《瀛寰志略》 B.《海国图志》

C.《资政新篇》 D.《变法通议》

14.1861年,清政府设立了总理各国事务衙门,打破了此前礼部和理藩院的旧工作规范,成为清朝中央政府机关中从未有过的新设机构。随着中外交往的日益频繁,总理衙门处理的外交事务还涉及华工出国、华侨保护、出国考察、遣使驻外和外使觐见等。这体现了( )

A.中外平等外交的局面已形成 B.保护公民的人身权利成为共识

C.清朝中央机构的近代化趋势 D.清政府对旧有官制的全面改革

15.1898年康有为在《上清帝第五书》中说:“若诏旨一下,天下雷动,士气奋跃,海内耸望……如是则庶政尽举,民心知戴。”从材料中推出的符合史实的结论是

A.变法缺乏理论基础

B.变法具有广泛的群众基础

C.变法鼓舞了清军士气

D.维新派没有认识到变法的复杂性

16.洋务运动时期,具有商洽性特色的照会文种在外事交涉过程中使用最为频繁;条约文种数量较1861年之前大幅减少;多呈现合作性质的章程文种数量逐渐高过条约文种,成为这一时期缔约类文种的主导。这反映出晚清政府( )

A.对外交往的艰难抗争 B.抛弃了闭关锁国政策

C.维护与列强平等关系 D.逐渐接受了国际惯例

17.读下图,判断图中序号与历史信息对应正确的是

A.清政府在①签条约割让香港九龙 B.洪秀全在②建立政权与清朝对抗

C.孙中山在③发动了反清武装起义 D.维新派梁启超在④创办《时务报》

18.历史学家斯塔夫里阿诺斯说,西方列强在中国的一些城市中建立了“自主独立的城市国家”,“在那里,中国的法律不适用,中国的法院和警察没有管辖权”。这些“城市国家”是指

A.城邦 B.租界 C.势力范围 D.使馆区

19.下表是中国近代创办的新式学堂。这反映出当时主要的社会思潮是

时间 内容

1862年 北京同文馆(外语)

1863年 广方言馆(外语)

1866年 福州船政学堂(军事)

1867年 天文算学馆(科技)

1887年 天津电报学堂(科技)

A.“中体西用”

B.君主立宪

C.民主共和

D.民主和科学

20.19世纪60年代到90年代,一些封建地主中的开明人物以“自强”为口号,掀起了洋务运动,兴办了一批军事工业。下列企业中属于洋务派所创建的军工企业的是( )

A.江南制造总局 B.汉阳铁厂 C.中兴煤矿公司 D.发昌机器厂

二、材料分析题

21.清朝时期,台湾地方志的修撰一直备受重视。请阅读下列材料,并完成要求。

材料一 康熙二十三年(1684年),蒋毓英主编《台湾府志》为清朝首部台湾府志,其记载郑成功攻克台湾时,舟师搁浅,“水忽涨十余丈,巨舰毕入”,编者认为此“非天之相此逆旅也,盖将借手以式廓国朝无外之疆域”。清军收复台湾时,则“咸水苦军士,而海岸忽涌甘泉,众无渴患。一战而澎湖克复”。

——摘编自[清]蒋毓英主编《台湾府志》

材料二 自康熙至道光,台湾府、厅、县志修成且保存至今21部,另有私人纂修志书多种。其中,有关台湾收复后社会变化的记载随时间推移而增多。如乾隆年间《重修凤山县志》记载台湾由“不粪种”“种植后听其自生,不事耘除”,到“生齿日繁……勤耘耨、浚沟洫,力耕不让中土”,而雍正年间《台海使槎录》等志书亦载台湾少数民族从“无田器”,到“耕种如牛车犁耙与汉人同”,以至“礼节近亦渐学汉人”,“骎骎乎有中土之习”。

——摘编自柳浪《清朝台湾地方建置与方志编纂研究》等

材料三 同治年间,台湾《淡水厅志》修成,其序言强调淡水乃“沿海七省藩卫”,“海防尤重”。光绪年间所编《恒春县志》则记载日本“觊我土地”,朝廷派沈葆桢“提兵渡台”,“以公法条约,折冲于尊俎之间”,事毕,恒春设县,而“日本之役为恒春设县之由,……不可不备录之,以符数典不忘之意”。

——摘编自《清代台湾方志汇刊》

(1)材料一中,《台湾府志》记载“水忽涨十余丈”和“海岸忽涌甘泉”两起事件,作者有何动机?

(2)根据材料二,概括台湾收复后社会发生了哪些变化?

(3)材料三中两部台湾地方志的记载,反映了哪些历史背景?

22.阅读材料,回答问题。

材料一 “胡焕庸线”指的是“自黑龙江之瑷珲向西南作一直线至云南之腾冲为止分全国为东南与西北两部”的一条人口密度对比线,因为中国96%的人口密布在总面积约占36%的东南土地上。研究者们发现在“胡焕庸线”两侧,自然生态禀赋差异明显,由此锁定了中国古代经济的格局。翻检皖南古村落等凝聚中国古代商业文化精神的世界文化遗产,亦主要分布于“胡焕庸线”的东南一侧。今天,随着科学技术的进步和对外开放的进一步扩大,突破“胡焕庸线”的一缕曙光已然初现。

——摘选自王世华《明清徽商是长三角兴起的重要力量》、李扬等主编《智慧城市论坛》等

材料二 19世纪六七十年代围绕西人在华架建电报的较量

一、“持议甚坚”:西人的请设 列强软硬兼施请设电报

二、“力为设法阻止”:清政府的因应 恐有洋人私设铜线等事,谨遵照条约所属(嘱),随时查阻”;“上侵国家利权,下夺商民生计,皆可引万国公法直言斥之”;“若至万不能禁时,惟有自置铜线以敌彼飞线之一法”

三、“界限分明”:中西较量的结果 经过严重对峙,双方皆让步,形成西人可在中国领海敷设海线、但线端不得上岸的格局。

四、余论:历史的另面 与对待列强向一些领域扩张的态度大异其趣,面对咄咄逼人的请设电线之势,清政府并未示弱,而是针锋相对。长期担任电报局督办的盛宣怀称:“说者谓通商以来,能自保主权者,电事为最。”虽存溢美之处,但实属有因。

材料三 早期维新派代表郑观应说:“英国电报设于王家,商民欲通信者收其费,岁以所入济局用,往往致赢……昔普、法构兵,普人行军处遍设电线,而尽毁法人所设,遂以败法……盖兵贵神速,所谓先发者制人,后发者制于人,莫电线若矣……夫轮船、枪炮等物,中国仿行有年,损益犹或参半,电报则有益无损,何不一试之耶?”进一步考察其立论基础,其中“兵贵神速”语出《孙子》;“先发制人,后发制于人”语出《汉书》,皆为中国之历史智慧。一份1896年的报纸云:“乃近有匪徒造言谓,电报局所用电气系以死者之魂炼成,故专收人家供奉之神主牌……此语传遍远近,乡愚皆信以为真。”

(1)有学者认为,明清商帮对中国近世社会转型的作用有限,请结合材料一和所学解释这一观点,并指出当今突破“胡焕庸线”的“一缕曙光”。

(2)根据材料二,列举清政府“力为设法阻止”的多种办法,解释“历史的另面”。

(3)阅读材料三,以郑观应论电报为例,说明读书人在寻找中国出路的过程中是“回头看与向外看并存”,并结合清末电报事业的发展,佐证现代文化在中国的成长不是一蹴而就的。

三、论述题

23.阅读材料,完成下列要求。

材料历史虚无主义政治上的表现主要是“否定革命论”,贬低革命对于中国现代化的解放意义,认为革命完全是破坏性的和错误的;认为“五四”以来中国的社会主义道路选择是错误的,偏离了“以英美为师”的“近代文明的主流”;史学上的表现如“侵略有功论”,认为帝国主义侵略是西方各国送给中国的近代文明礼物,鼓吹中国的现代化应该通过追随殖民帝国来完成;再如“人物重评说”,对历史人物进行翻案式的重新评价,盲目和错误地使用逆向推理对一些历史人物进行颠覆式的重新解读,贬损孙中山、毛泽东、鲁迅等人的历史功绩,而对慈禧、李鸿章等人进行“去阶级化”,并大肆颂扬。

依据材料并结合所学知识,从中选取一个角度对材料观点进行分析论证。(角度选取要正确,论证要充分合理,表达清楚完整)

参考答案:

1.C

2.D

3.B

4.D

5.A

6.A

7.A

8.B

9.D

10.C

11.B

12.C

13.B

14.C

15.D

16.D

17.D

18.B

19.A

20.A

21.(1)动机:强调郑成功收复台湾的偶然性;淡化郑成功的历史功绩。凸显清朝统治台湾的合法性;台湾统一是天命所归,大势所趋。

(2)变化:精耕细作,农耕经济的发展;先进农业生产技术传播;人口增多;少数民族文明开化;民族交融或文化认同。

(3)同治时期:边疆危机的爆发(民族危机加深);近代海防观念或海洋意识的发展;光绪时期:日本侵华野心的暴露;近代外交的实践。

22.(1)解释:败坏政治风气(封建专制制度下,官商勾结,腐败盛行);助长社会风气奢靡之风;大量财富投向非生产领域,没有将商业利润用来扩大生产,如大兴土木,修建宅院、园林、祠堂等。曙光:互联网(信息化)和“一带一路”倡议。

(2)办法:遵照条约、引万国公法(国际法)、自置电报。解释:面对列强扩张,清政府也有针锋相对的一面,一定程度上捍卫了国家主权。

(3)郑观应以英国为例说明电报的经济价值,用普法战争说明电报的军事价值,同时从古籍中寻找历史智慧,主张引进电报。部分人士认识到电报的价值,有人阻挠电报发展,(体现观点差异)清末电报遍及全国,仍有乡民不知电报为何物,发展不平衡。

23.角度:历史虚无主义贬低革命对于中国现代化的解放意义的观点是错误的。

论证:近代中国是殖民地半殖民地国家,西方列强采取“以华治华”的方式来统治中国,中外反动势力勾结而给近代中国带来了深重的灾难。富于反抗精神的中国人不断地进行反抗,历经了农民阶级的太平天国运动与义和团运动的失败,又经历了资产阶级革命派的失败,最后历史选择了无产阶级革命的方式,最终完成了民主革命的任务,实现了民族的独立。在这些不懈的探索中,中国社会的政治、经济、思想文化各个方面都在不断的现代化,革命道路符合中国近代社会问题解决的方式,所以虚无主义的观点是错误的。

(也可以选择其他的角度进行分析,只要言之有理即可)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进