第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 综合测试--2024-2025学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上(含答案)

文档属性

| 名称 | 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 综合测试--2024-2025学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 423.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-12 08:51:29 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 综合测试

一、单选题

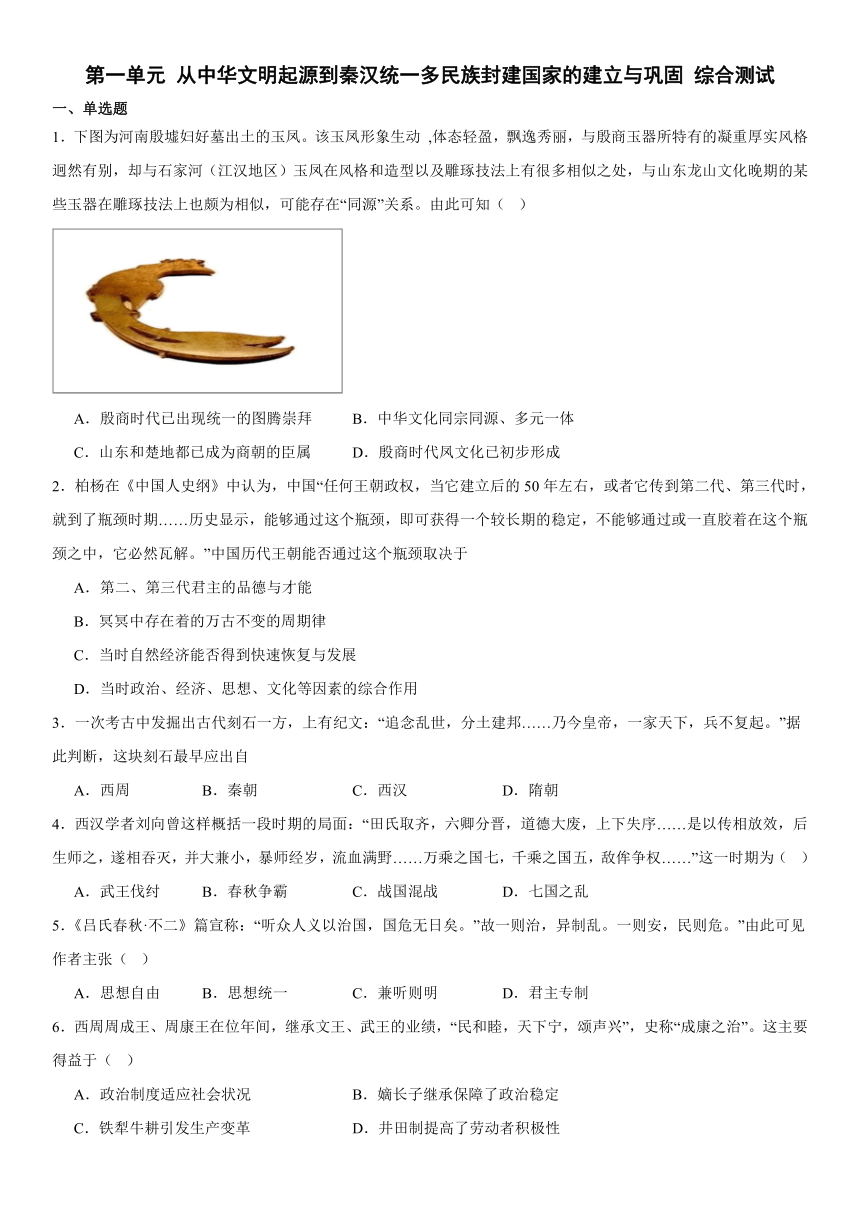

1.下图为河南殷墟妇好墓出土的玉凤。该玉凤形象生动 ,体态轻盈,飘逸秀丽,与殷商玉器所特有的凝重厚实风格迥然有别,却与石家河(江汉地区)玉凤在风格和造型以及雕琢技法上有很多相似之处,与山东龙山文化晚期的某些玉器在雕琢技法上也颇为相似,可能存在“同源”关系。由此可知( )

A.殷商时代已出现统一的图腾崇拜 B.中华文化同宗同源、多元一体

C.山东和楚地都已成为商朝的臣属 D.殷商时代凤文化已初步形成

2.柏杨在《中国人史纲》中认为,中国“任何王朝政权,当它建立后的50年左右,或者它传到第二代、第三代时,就到了瓶颈时期……历史显示,能够通过这个瓶颈,即可获得一个较长期的稳定,不能够通过或一直胶着在这个瓶颈之中,它必然瓦解。”中国历代王朝能否通过这个瓶颈取决于

A.第二、第三代君主的品德与才能

B.冥冥中存在着的万古不变的周期律

C.当时自然经济能否得到快速恢复与发展

D.当时政治、经济、思想、文化等因素的综合作用

3.一次考古中发掘出古代刻石一方,上有纪文:“追念乱世,分土建邦……乃今皇帝,一家天下,兵不复起。”据此判断,这块刻石最早应出自

A.西周 B.秦朝 C.西汉 D.隋朝

4.西汉学者刘向曾这样概括一段时期的局面:“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野……万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权……”这一时期为( )

A.武王伐纣 B.春秋争霸 C.战国混战 D.七国之乱

5.《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人义以治国,国危无日矣。”故一则治,异制乱。一则安,民则危。”由此可见作者主张( )

A.思想自由 B.思想统一 C.兼听则明 D.君主专制

6.西周周成王、周康王在位年间,继承文王、武王的业绩,“民和睦,天下宁,颂声兴”,史称“成康之治”。这主要得益于( )

A.政治制度适应社会状况 B.嫡长子继承保障了政治稳定

C.铁犁牛耕引发生产变革 D.井田制提高了劳动者积极性

7.周朝时,士以下的胥吏阶层靠“稍食”(官府发放的口粮及衣装)为生,它的多少要依职事与考课而定,按等级发放。该制度

A.说明官僚政治开始形成

B.有利于加强中央集权

C.说明等级制度逐渐加强

D.服务于分封制和宗法制

8.约公元前21世纪至公元前11世纪,中国古代的最高权力传承方式逐渐由禅让变成“父死子继,兄终弟及”再演变为“嫡长子继承制”,这种演变趋势主要是为了满足

A.中央权力的集约化、向心化

B.权力转移的垄断化、稳定化

C.用人标准的唯亲化、排他化

D.父系血缘的单一化、纯粹比

9.中国先秦某位思想家说:“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复慈孝;绝巧弃利,盗贼无有。此三者,以为文(文饰)不足,故令有所属,见素抱朴,少私寡欲。”据此判断,该言论体现的观点属于

A.法家

B.墨家

C.道家

D.儒家

10.汉武帝时规定,在诸侯国任职为左官,地位低于在中央任命的官吏,且不得进入中央任职。这一措施对解决王国问题起到的作用是

A.切断了王国与中央的联系 B.从人才上限制了诸侯国的实力

C.从经济上限制诸侯国实力 D.防止诸侯国君与中央官吏勾结

11.西汉桑弘羊认为:“楚之云梦、齐之孟诸,有国之富而霸王之资也……鼓铸煮盐,其势必深居幽谷,奸猾交通山海之际,恐生大奸。”大农盐铁丞孔仅等上疏:“愿募民自给费,因县官器,煮盐予用,以杜浮伪之路。”桑弘羊等人意在强调西汉政府应( )

A.垄断战略资源以加强中央集权 B.推行重农抑商以保护小农

C.盐业私营以提高市场活跃程度 D.移民戍边以维护政治稳定

12.公元前219年,秦始皇率领文武大臣及儒生博士70人,到泰山去举行封禅大典。封禅是古代统治者祭告天地的一种仪式。秦始皇泰山封禅之举旨在( )

A.标榜正统地位 B.维护政治统一 C.拓展秦朝疆域 D.宣扬专制皇权

13.刘向《〈战国策〉书录》中载:“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。”刘向意在说明( )

A.争霸战争的激烈 B.民族交融的发展

C.贵族统治的衰落 D.礼乐制度的崩坏

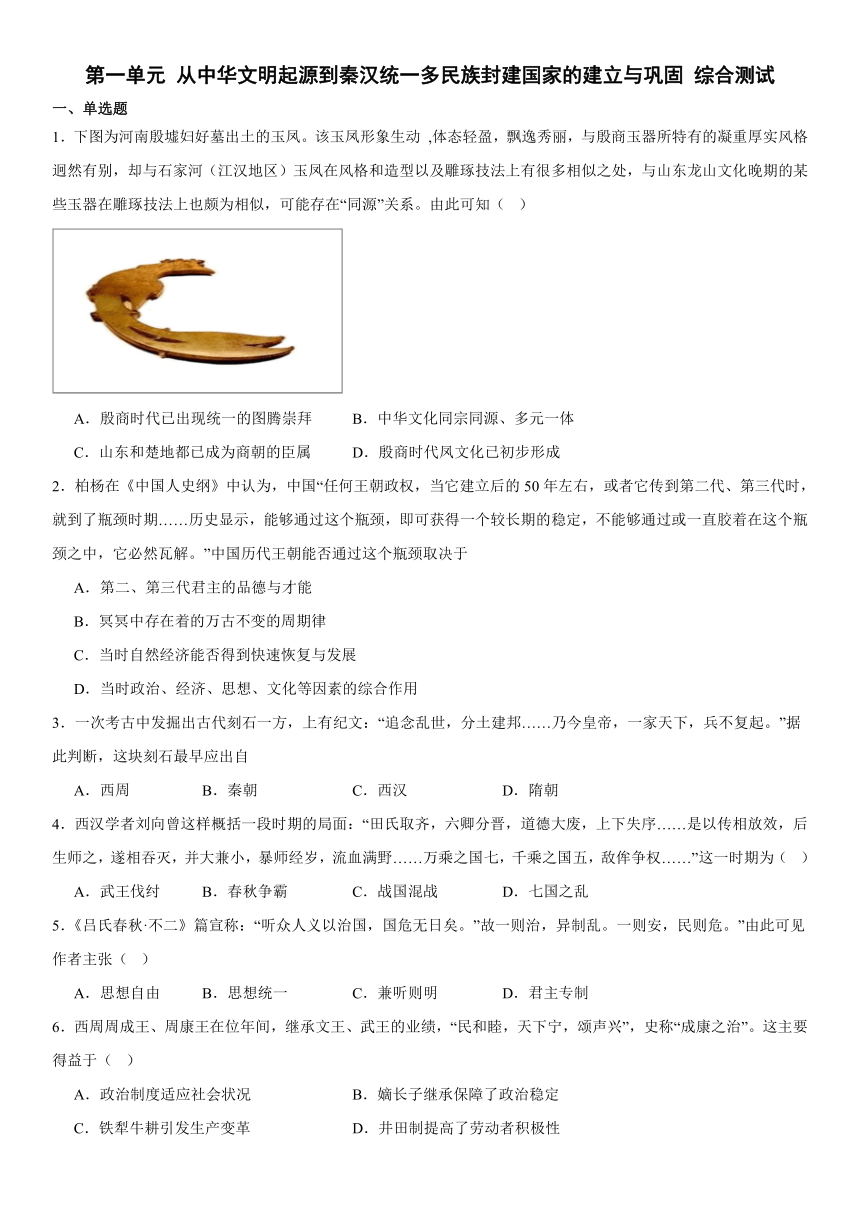

14.1928年,中国著名考古学者吴金鼎在山东省章丘县龙山镇发现了一种陶质炊器——陶鬲,此种陶制品享有黑如漆、声如磬、薄如纸、亮如镜、硬如瓷的美誉。它所代表的文化是( )

A.河姆渡文化 B.仰韶文化 C.龙山文化 D.大汶口文化

15.我国是远古人类起源的重要地,已发现的新石器时代遗存有1万多处,包括黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域和北方草原文化区。由此可知,中华文明起源的重要特点是

A.时间早 B.一元化 C.独特性 D.多元化

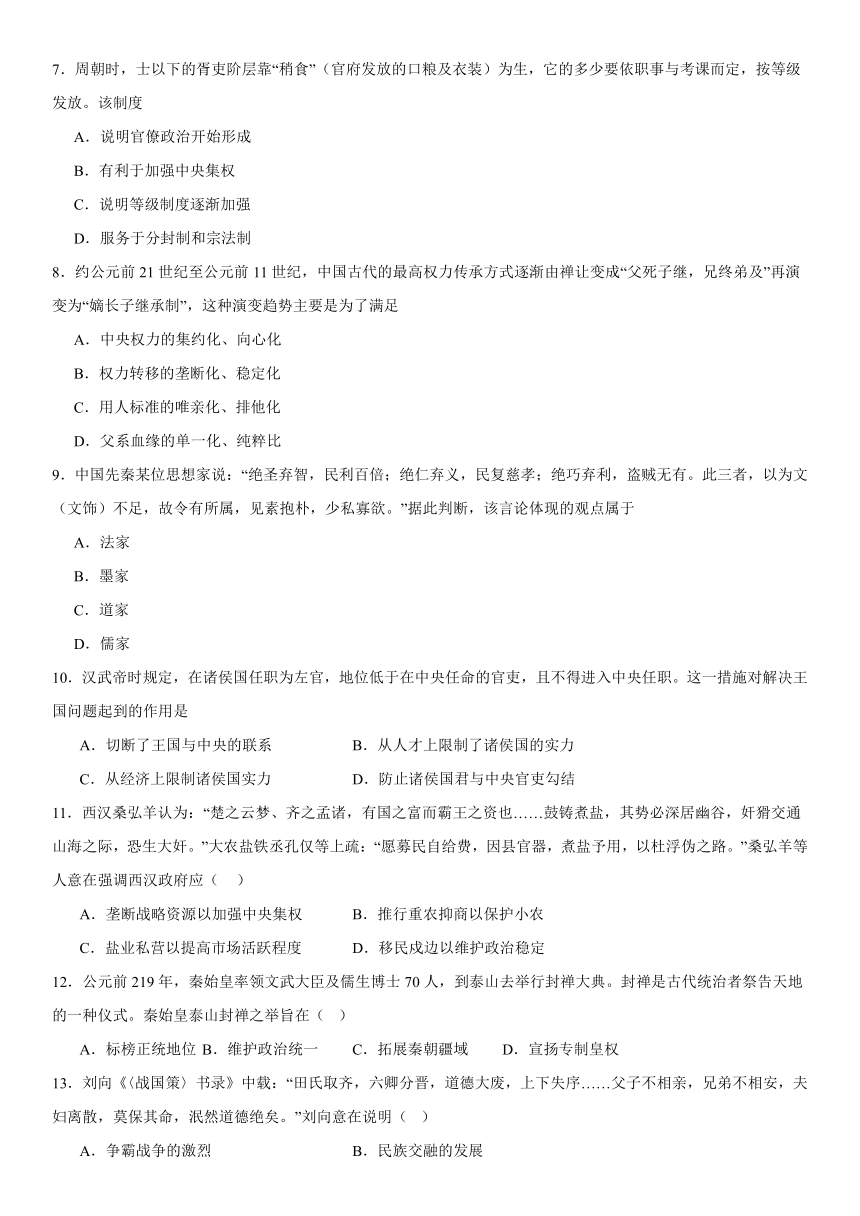

16.下图是春秋战国时期文化圈的分布图,该图

A.体现地域文化同步发展 B.证明华夏文明最早产生

C.反映中华文明的多元性 D.显示文化区系封闭独立

17.元寿二年(公元前1年)单于曰:“自长城以南天子有之,长城以北单于有之,有犯塞,辄以状闻,有降者不得受。”对此解读恰当的是

①此时的长城西起临洮,东至辽东郡

②长城成为中原王朝与北方游牧民族的分界线

③此处的“单于”是指女真统治者

④此时的长城是中国历史上最长的长城

A.①③ B.②④ C.①②③ D.②③④

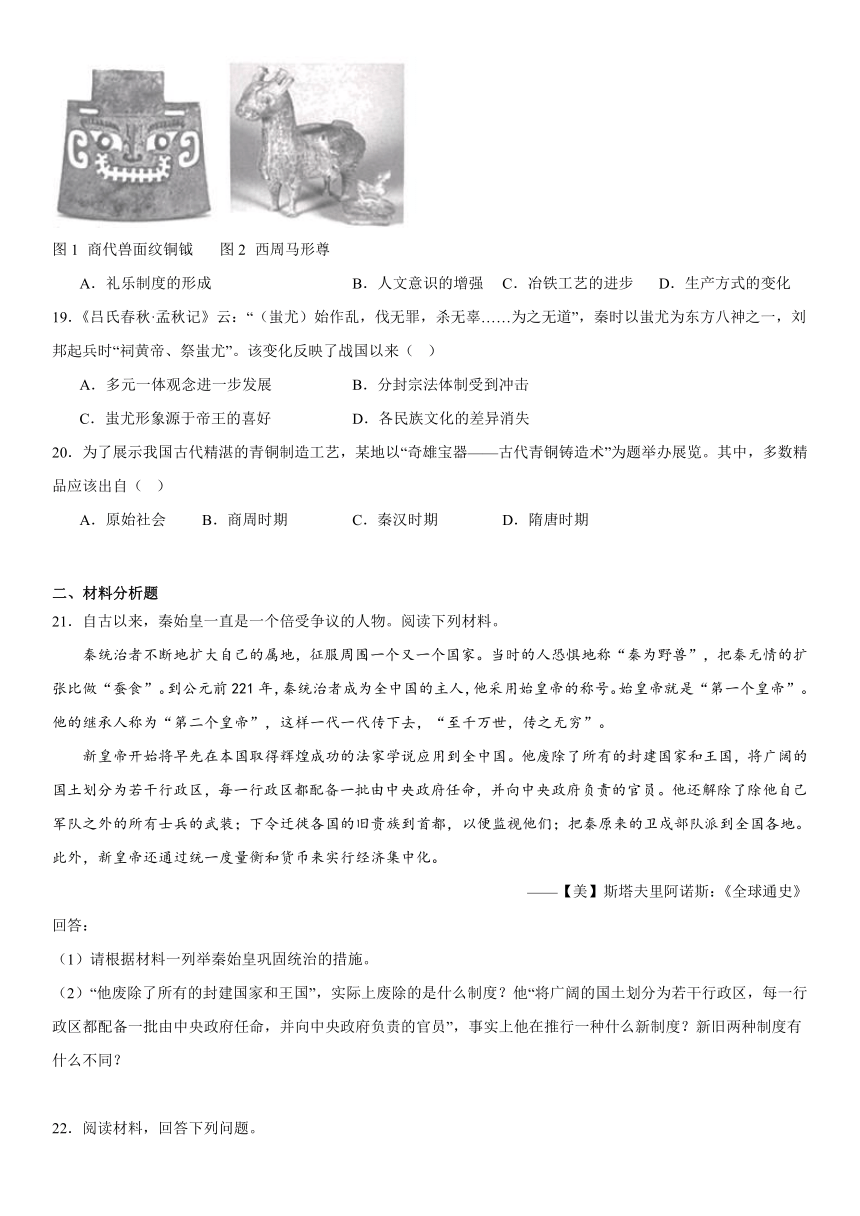

18.商人的青铜器具有恐怖、森严的艺术图案和纹饰;而周人的青铜器上出现了一些活泼可爱、写实的动物形象,青铜器重心更低,形体向低矮方向发展(如图1图2)。商周青铜器风格的变化反映了( )

图1 商代兽面纹铜钺 图2 西周马形尊

A.礼乐制度的形成 B.人文意识的增强 C.冶铁工艺的进步 D.生产方式的变化

19.《吕氏春秋·孟秋记》云:“(蚩尤)始作乱,伐无罪,杀无辜……为之无道”,秦时以蚩尤为东方八神之一,刘邦起兵时“祠黄帝、祭蚩尤”。该变化反映了战国以来( )

A.多元一体观念进一步发展 B.分封宗法体制受到冲击

C.蚩尤形象源于帝王的喜好 D.各民族文化的差异消失

20.为了展示我国古代精湛的青铜制造工艺,某地以“奇雄宝器——古代青铜铸造术”为题举办展览。其中,多数精品应该出自( )

A.原始社会 B.商周时期 C.秦汉时期 D.隋唐时期

二、材料分析题

21.自古以来,秦始皇一直是一个倍受争议的人物。阅读下列材料。

秦统治者不断地扩大自己的属地,征服周围一个又一个国家。当时的人恐惧地称“秦为野兽”,把秦无情的扩张比做“蚕食”。到公元前221年,秦统治者成为全中国的主人,他采用始皇帝的称号。始皇帝就是“第一个皇帝”。他的继承人称为“第二个皇帝”,这样一代一代传下去,“至千万世,传之无穷”。

新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全中国。他废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。他还解除了除他自己军队之外的所有士兵的武装;下令迁徙各国的旧贵族到首都,以便监视他们;把秦原来的卫戍部队派到全国各地。此外,新皇帝还通过统一度量衡和货币来实行经济集中化。

——【美】斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

回答:

(1)请根据材料一列举秦始皇巩固统治的措施。

(2)“他废除了所有的封建国家和王国”,实际上废除的是什么制度?他“将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员”,事实上他在推行一种什么新制度?新旧两种制度有什么不同?

22.阅读材料,回答下列问题。

材料一 战国时期,“天下共苦战斗不休”,诸如马陵之战、长平之战这样伤亡数万乃至数十万的战役屡见不鲜。

——摘编自《史记》

材料二 秦朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36郡,后来陆续增设至40余郡,郡下设县。

郡、县主要官员均由朝廷任免,他们通过自战国沿用下来的“上计”制度接受中央考核。县以下又有乡、里两级基层管理组织。这样,秦王朝的统治由朝廷下至郡、县、乡、里,层层控制,国家权力自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到最高统治者皇帝手中。这也是秦以下中国历代王朝的基本统治模式。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一,推断当时人民的共同诉求。

(2)依据材料概括秦朝管理地方的举措。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括秦统一多民族封建国家建立的意义。

三、论述题

23.阅读材料,回答下列问题。

材料 费孝通先生在梳理了中国历史上各个民族变迁的脉络后,又界定了各个民族所具有的共性和差异,进而提出了“中华民族多元一体格局”的观点。其内容主要为:首先,强调中华民族是一个统一体。中华民族是在漫漫历史长河发展过程中形成的一个不可分割的包括汉族和其他各少数民族在内的56个民族的统一体,中国的悠久历史和灿烂文化是各族人民共同创造的。在我国各民族形成和发展的历史过程中,由于频繁的民族迁徙、屯田、移民、战争、通婚以及地理条件的差异、生态环境的变迁和各民族经济文化的交往等多种因素,形成了我国各民族之间你中有我、我中有你的相互融洽的民族关系。其次,承认中华民族的多元性。在统一的多民族国家里,各个民族都有自己的民族渊源,都有自己的风俗习惯、宗教信仰、语言文字等民族特征,显示出多元性质。在中华民族统一体的内部,应当承认各民族部分的特殊性,并以此来实现民族平等和团结。

——整理自费孝通先生在香港中文大学 “Tanner 演讲”上的讲话

根据材料并结合所学知识,谈谈你对费孝通先生“中华民族多元一体格局”观点的认识。

参考答案:

1.D

2.D

3.B

4.C

5.B

6.A

7.D

8.B

9.C

10.B

11.A

12.A

13.D

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.A

20.B

21.(1)政治上:废除封建国家和王国,建立地方行政制度,地方官由中央政府任命,并对中央负责;将六国旧贵族迁至首都,加强监视。军事上:解除六国士兵的武装;把秦原来的卫戍部队派驻到全国各地。经济上:统一度量衡和货币。

(2)废除分封制;推行郡县制。秦郡县制与分封制的不同主要表现在:第一,分封制是与宗法制相联系的,是以血缘关系为基础的;郡县制是在国家大一统的条件下实行的,是按地域划分的。第二,分封的诸侯王位世袭,并拥有封地;郡县的官史由皇帝或朝廷任免调迁,官位概不世袭,官吏只有俸禄没有封地。第三,诸侯国拥有很强的地方独立性,容易发展为割据势力;郡县则是地方行政机构,有利于中央集权的加强和国家的统一。

22.(1)人民渴望和平与统一。

(2)举措:秦朝废除了分封制,实行郡县制及乡、里基层管理制度;郡县主要官员由中央任命并受到严格考核。

(3)结束了春秋战以来长期的局面,建立了我国历史上第一个统一多民族的封建国家;确立了大一统国家的中央集权制度,这种统治模式被历代王朝所沿用,影响深远。

23.示例:

观点:费孝通先生关于“中华民族多元一体格局”的认识是符合我国国情的,中华民族的“多元”与“一体”是辩证统一的关系。

“一体”是“多元”的前提和基础,即在国家统一的背景下强调多元性。“一体”表现在国家领土主权的完整、各民族共同的根本利益、各民族文化的交融上,它是一个动态过程,是各民族进行文化互动的过程。在2000多年的历史长河中,尽管有过分裂与统一交替出现的情况,但总趋势是走向统一。即使是历史上的分裂时期,各种政治势力仍然是以“大一统”为目标以谋求更高层次的统一。因此,强调“一体”、追求统一是中国历史的主流。

中华民族的“多元”表现在众多的民族类别、区别明显的族源、特殊的历史发展轨迹等方面,其实质是文化的多元,文化的多样性导致不同民族之间存在着差异,因此,我们必须给予那些经济、文化较为落后的少数民族制度、政策上的优惠,让他们根据自己的特殊情况制定适合自己发展的道路,这样才能促进各民族的共同繁荣。

总之,中华民族的发展需要处理好“多元”与“一体”的关系,在“多元”民族与“一体”国家间形成一个和谐互动的关系。

一、单选题

1.下图为河南殷墟妇好墓出土的玉凤。该玉凤形象生动 ,体态轻盈,飘逸秀丽,与殷商玉器所特有的凝重厚实风格迥然有别,却与石家河(江汉地区)玉凤在风格和造型以及雕琢技法上有很多相似之处,与山东龙山文化晚期的某些玉器在雕琢技法上也颇为相似,可能存在“同源”关系。由此可知( )

A.殷商时代已出现统一的图腾崇拜 B.中华文化同宗同源、多元一体

C.山东和楚地都已成为商朝的臣属 D.殷商时代凤文化已初步形成

2.柏杨在《中国人史纲》中认为,中国“任何王朝政权,当它建立后的50年左右,或者它传到第二代、第三代时,就到了瓶颈时期……历史显示,能够通过这个瓶颈,即可获得一个较长期的稳定,不能够通过或一直胶着在这个瓶颈之中,它必然瓦解。”中国历代王朝能否通过这个瓶颈取决于

A.第二、第三代君主的品德与才能

B.冥冥中存在着的万古不变的周期律

C.当时自然经济能否得到快速恢复与发展

D.当时政治、经济、思想、文化等因素的综合作用

3.一次考古中发掘出古代刻石一方,上有纪文:“追念乱世,分土建邦……乃今皇帝,一家天下,兵不复起。”据此判断,这块刻石最早应出自

A.西周 B.秦朝 C.西汉 D.隋朝

4.西汉学者刘向曾这样概括一段时期的局面:“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野……万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权……”这一时期为( )

A.武王伐纣 B.春秋争霸 C.战国混战 D.七国之乱

5.《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人义以治国,国危无日矣。”故一则治,异制乱。一则安,民则危。”由此可见作者主张( )

A.思想自由 B.思想统一 C.兼听则明 D.君主专制

6.西周周成王、周康王在位年间,继承文王、武王的业绩,“民和睦,天下宁,颂声兴”,史称“成康之治”。这主要得益于( )

A.政治制度适应社会状况 B.嫡长子继承保障了政治稳定

C.铁犁牛耕引发生产变革 D.井田制提高了劳动者积极性

7.周朝时,士以下的胥吏阶层靠“稍食”(官府发放的口粮及衣装)为生,它的多少要依职事与考课而定,按等级发放。该制度

A.说明官僚政治开始形成

B.有利于加强中央集权

C.说明等级制度逐渐加强

D.服务于分封制和宗法制

8.约公元前21世纪至公元前11世纪,中国古代的最高权力传承方式逐渐由禅让变成“父死子继,兄终弟及”再演变为“嫡长子继承制”,这种演变趋势主要是为了满足

A.中央权力的集约化、向心化

B.权力转移的垄断化、稳定化

C.用人标准的唯亲化、排他化

D.父系血缘的单一化、纯粹比

9.中国先秦某位思想家说:“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复慈孝;绝巧弃利,盗贼无有。此三者,以为文(文饰)不足,故令有所属,见素抱朴,少私寡欲。”据此判断,该言论体现的观点属于

A.法家

B.墨家

C.道家

D.儒家

10.汉武帝时规定,在诸侯国任职为左官,地位低于在中央任命的官吏,且不得进入中央任职。这一措施对解决王国问题起到的作用是

A.切断了王国与中央的联系 B.从人才上限制了诸侯国的实力

C.从经济上限制诸侯国实力 D.防止诸侯国君与中央官吏勾结

11.西汉桑弘羊认为:“楚之云梦、齐之孟诸,有国之富而霸王之资也……鼓铸煮盐,其势必深居幽谷,奸猾交通山海之际,恐生大奸。”大农盐铁丞孔仅等上疏:“愿募民自给费,因县官器,煮盐予用,以杜浮伪之路。”桑弘羊等人意在强调西汉政府应( )

A.垄断战略资源以加强中央集权 B.推行重农抑商以保护小农

C.盐业私营以提高市场活跃程度 D.移民戍边以维护政治稳定

12.公元前219年,秦始皇率领文武大臣及儒生博士70人,到泰山去举行封禅大典。封禅是古代统治者祭告天地的一种仪式。秦始皇泰山封禅之举旨在( )

A.标榜正统地位 B.维护政治统一 C.拓展秦朝疆域 D.宣扬专制皇权

13.刘向《〈战国策〉书录》中载:“田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。”刘向意在说明( )

A.争霸战争的激烈 B.民族交融的发展

C.贵族统治的衰落 D.礼乐制度的崩坏

14.1928年,中国著名考古学者吴金鼎在山东省章丘县龙山镇发现了一种陶质炊器——陶鬲,此种陶制品享有黑如漆、声如磬、薄如纸、亮如镜、硬如瓷的美誉。它所代表的文化是( )

A.河姆渡文化 B.仰韶文化 C.龙山文化 D.大汶口文化

15.我国是远古人类起源的重要地,已发现的新石器时代遗存有1万多处,包括黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域和北方草原文化区。由此可知,中华文明起源的重要特点是

A.时间早 B.一元化 C.独特性 D.多元化

16.下图是春秋战国时期文化圈的分布图,该图

A.体现地域文化同步发展 B.证明华夏文明最早产生

C.反映中华文明的多元性 D.显示文化区系封闭独立

17.元寿二年(公元前1年)单于曰:“自长城以南天子有之,长城以北单于有之,有犯塞,辄以状闻,有降者不得受。”对此解读恰当的是

①此时的长城西起临洮,东至辽东郡

②长城成为中原王朝与北方游牧民族的分界线

③此处的“单于”是指女真统治者

④此时的长城是中国历史上最长的长城

A.①③ B.②④ C.①②③ D.②③④

18.商人的青铜器具有恐怖、森严的艺术图案和纹饰;而周人的青铜器上出现了一些活泼可爱、写实的动物形象,青铜器重心更低,形体向低矮方向发展(如图1图2)。商周青铜器风格的变化反映了( )

图1 商代兽面纹铜钺 图2 西周马形尊

A.礼乐制度的形成 B.人文意识的增强 C.冶铁工艺的进步 D.生产方式的变化

19.《吕氏春秋·孟秋记》云:“(蚩尤)始作乱,伐无罪,杀无辜……为之无道”,秦时以蚩尤为东方八神之一,刘邦起兵时“祠黄帝、祭蚩尤”。该变化反映了战国以来( )

A.多元一体观念进一步发展 B.分封宗法体制受到冲击

C.蚩尤形象源于帝王的喜好 D.各民族文化的差异消失

20.为了展示我国古代精湛的青铜制造工艺,某地以“奇雄宝器——古代青铜铸造术”为题举办展览。其中,多数精品应该出自( )

A.原始社会 B.商周时期 C.秦汉时期 D.隋唐时期

二、材料分析题

21.自古以来,秦始皇一直是一个倍受争议的人物。阅读下列材料。

秦统治者不断地扩大自己的属地,征服周围一个又一个国家。当时的人恐惧地称“秦为野兽”,把秦无情的扩张比做“蚕食”。到公元前221年,秦统治者成为全中国的主人,他采用始皇帝的称号。始皇帝就是“第一个皇帝”。他的继承人称为“第二个皇帝”,这样一代一代传下去,“至千万世,传之无穷”。

新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全中国。他废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。他还解除了除他自己军队之外的所有士兵的武装;下令迁徙各国的旧贵族到首都,以便监视他们;把秦原来的卫戍部队派到全国各地。此外,新皇帝还通过统一度量衡和货币来实行经济集中化。

——【美】斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

回答:

(1)请根据材料一列举秦始皇巩固统治的措施。

(2)“他废除了所有的封建国家和王国”,实际上废除的是什么制度?他“将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员”,事实上他在推行一种什么新制度?新旧两种制度有什么不同?

22.阅读材料,回答下列问题。

材料一 战国时期,“天下共苦战斗不休”,诸如马陵之战、长平之战这样伤亡数万乃至数十万的战役屡见不鲜。

——摘编自《史记》

材料二 秦朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36郡,后来陆续增设至40余郡,郡下设县。

郡、县主要官员均由朝廷任免,他们通过自战国沿用下来的“上计”制度接受中央考核。县以下又有乡、里两级基层管理组织。这样,秦王朝的统治由朝廷下至郡、县、乡、里,层层控制,国家权力自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到最高统治者皇帝手中。这也是秦以下中国历代王朝的基本统治模式。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一,推断当时人民的共同诉求。

(2)依据材料概括秦朝管理地方的举措。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括秦统一多民族封建国家建立的意义。

三、论述题

23.阅读材料,回答下列问题。

材料 费孝通先生在梳理了中国历史上各个民族变迁的脉络后,又界定了各个民族所具有的共性和差异,进而提出了“中华民族多元一体格局”的观点。其内容主要为:首先,强调中华民族是一个统一体。中华民族是在漫漫历史长河发展过程中形成的一个不可分割的包括汉族和其他各少数民族在内的56个民族的统一体,中国的悠久历史和灿烂文化是各族人民共同创造的。在我国各民族形成和发展的历史过程中,由于频繁的民族迁徙、屯田、移民、战争、通婚以及地理条件的差异、生态环境的变迁和各民族经济文化的交往等多种因素,形成了我国各民族之间你中有我、我中有你的相互融洽的民族关系。其次,承认中华民族的多元性。在统一的多民族国家里,各个民族都有自己的民族渊源,都有自己的风俗习惯、宗教信仰、语言文字等民族特征,显示出多元性质。在中华民族统一体的内部,应当承认各民族部分的特殊性,并以此来实现民族平等和团结。

——整理自费孝通先生在香港中文大学 “Tanner 演讲”上的讲话

根据材料并结合所学知识,谈谈你对费孝通先生“中华民族多元一体格局”观点的认识。

参考答案:

1.D

2.D

3.B

4.C

5.B

6.A

7.D

8.B

9.C

10.B

11.A

12.A

13.D

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.A

20.B

21.(1)政治上:废除封建国家和王国,建立地方行政制度,地方官由中央政府任命,并对中央负责;将六国旧贵族迁至首都,加强监视。军事上:解除六国士兵的武装;把秦原来的卫戍部队派驻到全国各地。经济上:统一度量衡和货币。

(2)废除分封制;推行郡县制。秦郡县制与分封制的不同主要表现在:第一,分封制是与宗法制相联系的,是以血缘关系为基础的;郡县制是在国家大一统的条件下实行的,是按地域划分的。第二,分封的诸侯王位世袭,并拥有封地;郡县的官史由皇帝或朝廷任免调迁,官位概不世袭,官吏只有俸禄没有封地。第三,诸侯国拥有很强的地方独立性,容易发展为割据势力;郡县则是地方行政机构,有利于中央集权的加强和国家的统一。

22.(1)人民渴望和平与统一。

(2)举措:秦朝废除了分封制,实行郡县制及乡、里基层管理制度;郡县主要官员由中央任命并受到严格考核。

(3)结束了春秋战以来长期的局面,建立了我国历史上第一个统一多民族的封建国家;确立了大一统国家的中央集权制度,这种统治模式被历代王朝所沿用,影响深远。

23.示例:

观点:费孝通先生关于“中华民族多元一体格局”的认识是符合我国国情的,中华民族的“多元”与“一体”是辩证统一的关系。

“一体”是“多元”的前提和基础,即在国家统一的背景下强调多元性。“一体”表现在国家领土主权的完整、各民族共同的根本利益、各民族文化的交融上,它是一个动态过程,是各民族进行文化互动的过程。在2000多年的历史长河中,尽管有过分裂与统一交替出现的情况,但总趋势是走向统一。即使是历史上的分裂时期,各种政治势力仍然是以“大一统”为目标以谋求更高层次的统一。因此,强调“一体”、追求统一是中国历史的主流。

中华民族的“多元”表现在众多的民族类别、区别明显的族源、特殊的历史发展轨迹等方面,其实质是文化的多元,文化的多样性导致不同民族之间存在着差异,因此,我们必须给予那些经济、文化较为落后的少数民族制度、政策上的优惠,让他们根据自己的特殊情况制定适合自己发展的道路,这样才能促进各民族的共同繁荣。

总之,中华民族的发展需要处理好“多元”与“一体”的关系,在“多元”民族与“一体”国家间形成一个和谐互动的关系。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进