第1课 中华文明的起源与早期国家 同步练习(含解析)--2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 同步练习(含解析)--2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 562.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-12 12:21:30 | ||

图片预览

文档简介

中华文明的起源与早期国家

一、选择题

1.[2023湖北测试]有学者认为:“商朝是依靠一系列的武力征服而建立起来的。在长期的征战过程中,由于战争和新建国家管理职能的需要,商朝的创建者商汤创立了内外服制度。”该学者认为,殷商内外服制度( )

A.呈现出内外分治特征

B.存在邦族种姓之分

C.适应了当时政治需要

D.具有松散性的特点

2.[情境创新/2024湖南郴州一模]经考古发掘,殷墟遗址发现有铸铜、制骨、制陶、制玉等作坊遗址。从殷墟西区墓葬统计情况看,很多墓主人随葬有铜刀、铜锥、石钻扶手、石锥等工具,如西区墓葬M271、M283都随葬有铜刀、铜锥,M1148随葬有铜锥,M532随葬有石钻扶手,同时这些墓主都随葬有陶瓤、爵。由此可推断( )

A.商代手工业门类较多

B.当时手工业者身份是自由民

C.墓主的技术非常精湛

D.铜器在农业生产中广泛使用

3.[角度创新/2023辽宁三模]嫡长子继承制是西周宗法制度的基本要求,但本应践行周礼的鲁国却反复出现了兄终弟及的情况,这说明鲁国并未完全按照周礼管理封国的内部事务。另外,以殷商遗民为主的宋国亦存在此类现象。这从侧面说明( )

A.鲁宋等国重视传统的礼俗

B.选贤任能得到诸侯国践行

C.周王朝尊重封国的自主权

D.旧制存在影响周天子权威

4.[2024辽宁鞍山联考]红山文化牛河梁遗址对研究中国上古时代的社会发展史、传统文化史、思想史、宗教史、建筑史、美术史都具有重大学术价值。下列关于牛河梁遗址的表述,正确的有( )

①已经产生了私有制

②遗址所处时代已经进入阶级社会

③出土了精美的玉器

④出现了较大规模的祭坛和神庙

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

5.[2024河南调研]商朝所分封的附属国君长,与商王很少有血缘姻亲关系,因此他们时常反叛商王的统治。而西周利用宗法血缘关系把众多的诸侯同周政权紧密地结合为一体,即“封建亲戚,以藩屏周”。这反映出西周分封制( )

A.开创了中央集权的新模式

B.扩大了西周的统治疆域

C.加强了周王对地方的控制

D.保障了西周的长治久安

6.[2024河南平许济洛一模]距今约4 500年的陶寺古城,拥有宫城、宫殿建筑、高等级墓地、天文台、祭天遗迹等;距今约4 300年的陕北神木石峁石城,也存在精美石雕、内外瓮城、巨大墩台等文化遗存。这说明新石器时代晚期( )

A.社会具有较强的组织能力

B.中华文明呈现统一性特征

C.区域经济文化交流较频繁

D.早期奴隶制国家已经形成

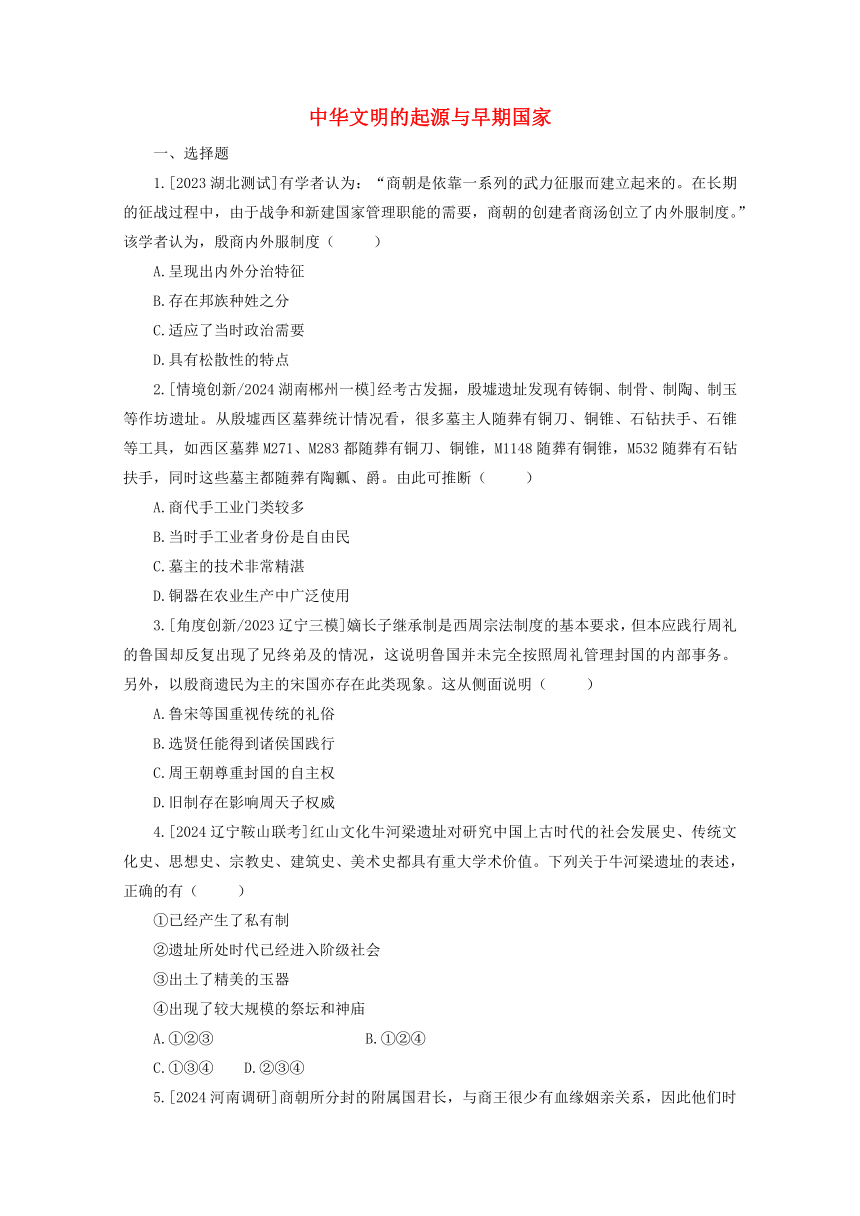

7.(2024·佛山高三月考)农学上,统计不同作物颗粒重量的术语是“千粒重”。据统计,粟米平均千粒重一般为2克,稻米平均千粒重一般为16~34克。下表所示为1999—2006年二里头遗址中出土的粮食占比。据此可推测二里头遗址( )

项目 粟 稻 黍 合计

粒数 11 059 5 687 1 542 18 288

粒数占比 60.5% 31.1% 8.4% 100%

A.稻米成为重要的粮食

B.具备早期国家初始形态

C.存在来自南方的赋税

D.出现较完善的社会分工

8.西周青铜器利鼎的铭文记载,九月丁亥日,王在般宫召见利,利站在殿中面向北,“王乎乍命内史册令利”,册命辞说“赐你礼服、车上的銮铃和旗帜”,利跪拜叩头。此铭文( )

A.证实了贵族生活的奢华

B.反映了周王室衰微的局面

C.记录了西周的册命仪式

D.揭示出内外服制度的作用

9.(2024·佛山一模)下列西周时期青铜器铭文,可证明当时土地制度包含私有制因素的是( )

A.卫盉:矩伯以“瑾璋”作价“八十朋”,与裘卫交换“十田”土地

B.大克鼎:周王将野、渒、康、寒山等处土地“易(赐)”予膳夫克

C.吴虎鼎:周王“取吴壷旧疆付吴虎”,即将原吴壷封土转赐给吴虎

D.大盂鼎:周王命盂“相先王受民受疆土”,即像先王一样拥有土地

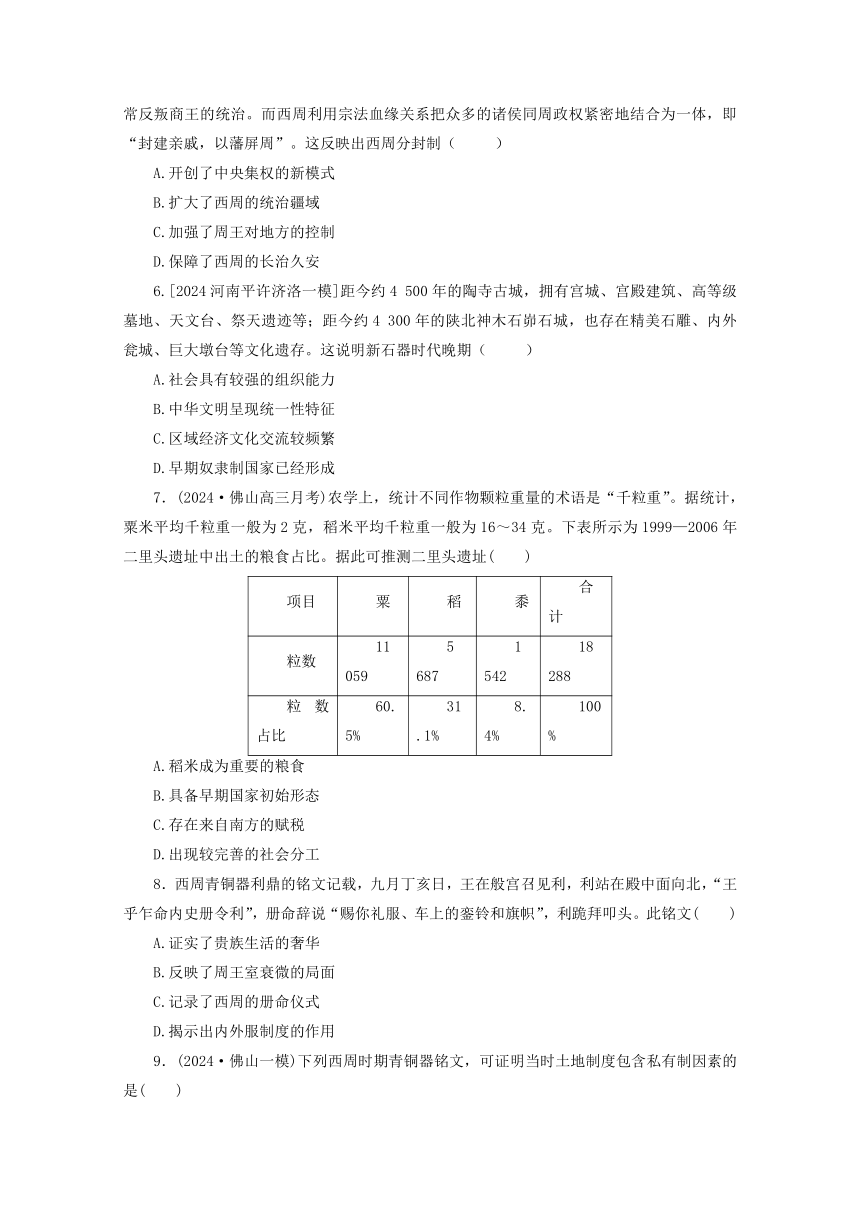

10.2011年3月28日,根据史学界对“司母戊鼎”内壁铭文(右图)的重新解读,新开馆的中国国家博物馆正式将其更名为“后母戊鼎”。史学界解读的依据和方法可能是( )

A.进一步研究古代文献 B.青铜器的纹饰与功能

C.与同期青铜铭文对照 D.研读古文字构造方法

11.“‘商朝的外服’主要是指一些慑于商王武力强大而服属于商王的时叛时服的异族邦;而在西周,(诸侯国)则成为周王朝在边疆有力的‘屏藩’。”由此可见,与商朝相比,西周王朝( )

A.消除了地方割据势力 B.加强了对地方的控制

C.构建了大一统的国家 D.淡化了宗法血缘关系

12.周天子分封诸侯时要举行授土授民仪式,既要给受封者颁赐礼器以作凭证,又规定受封者应“以供王职”“法则周公”,并将这些载入文告,公布于世。这一做法旨在( )

A.突出周天子权力的至高无上 B.明确周王与诸侯的隶属关系

C.缓和周王与诸侯之间的矛盾 D.推动诸侯为周王朝开疆拓土

二、非选择题

13.[2023山东临沂模拟,14分]2019年7月6日,中国浙江的良渚古城遗址入选《世界遗产名录》。阅读材料,回答问题。

材料一 良渚古城遗址,根据遗迹功能和类型,大概分为三类。第一类是“城址”,包括中心的宫殿区、内城、外城和古水系;第二类是“外围水利系统”,包括谷口高坝、平原低坝和山前长堤;第三类是分等级墓地……距今5 300年前后,掌握识玉、用玉技术的古代先民开始大量迁徙到良渚,最早出现了“瑶山”墓地这样的最高等级的祭坛墓地。这个相对独立、人工营造的台地,不仅是良渚人进行特殊仪式活动的祭坛,而且作为最高等级人群的墓地使用。在祭坛上一共发现了12座大型墓葬。墓葬中陪葬的玉器显示出复杂又严格的用玉制度。在庞大的莫角山东坡的考古发掘中,发现了大量炭化稻米。

——摘编自秦岭《良渚的故事》,《光明日报》

2019年7月7日

材料二 良渚的第一代考古人施昕更(1911—1939),先后三次主持发掘工作。1938年,施昕更一边在浙南山区参加抗战游击,一边克服困难继续考古整理工作,五万余字、百余张图片的《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》得以在战火纷乱的上海正式出版,堪称传奇。施昕更在《良渚》的卷首语写道:“这本报告,是随着作者同样的命运,经过了许多患难困苦的历程,终于出版了。虽然是值得欣慰的事,但是此书既成,反不忍卒读,更感慨万端!遥想这书的诞生地——良渚……大好山河,为敌骑践踏而黯然变色,这报告中的材料,也已散失殆尽,所以翻到这书的每一页,像瞻仰其遗容一样的含着悲怆的心情……然而,中国绝对不是其他民族可以征服了的。历史明明告诉我们,正因为有渊源悠久、博大坚强的文化,所以我们生存在这艰巨伟大的时代,更要以最大的努力来维护来保存我国固有的文化,不使其毁损毫厘,才可使每一个人都有了一个坚定不拔的信心!”

——摘编自施昕更《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明良渚遗址对中华五千年文明史的实证价值。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,就“施昕更与良渚”谈谈你的看法。(8分)

中华文明的起源与早期国家

一、选择题

1.[2023湖北测试]有学者认为:“商朝是依靠一系列的武力征服而建立起来的。在长期的征战过程中,由于战争和新建国家管理职能的需要,商朝的创建者商汤创立了内外服制度。”该学者认为,殷商内外服制度( )

A.呈现出内外分治特征

B.存在邦族种姓之分

C.适应了当时政治需要

D.具有松散性的特点

解析 根据材料可知,殷商内外服制度是为了满足战争和新建国家管理职能的需要而创建的,说明内外服制度适应了当时政治需要,C项正确。

2.[情境创新/2024湖南郴州一模]经考古发掘,殷墟遗址发现有铸铜、制骨、制陶、制玉等作坊遗址。从殷墟西区墓葬统计情况看,很多墓主人随葬有铜刀、铜锥、石钻扶手、石锥等工具,如西区墓葬M271、M283都随葬有铜刀、铜锥,M1148随葬有铜锥,M532随葬有石钻扶手,同时这些墓主都随葬有陶瓤、爵。由此可推断( )

A.商代手工业门类较多

B.当时手工业者身份是自由民

C.墓主的技术非常精湛

D.铜器在农业生产中广泛使用

解析 在殷墟遗址中发现有铸铜、制骨、制陶、制玉等作坊遗址,说明商代手工业门类较多,A项正确;仅从材料无法得知手工业者的身份,排除B项;材料没有涉及墓主的信息,排除C项;商代在农业生产中主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,铜器在农业生产中应用并不广泛,排除D项。

3.[角度创新/2023辽宁三模]嫡长子继承制是西周宗法制度的基本要求,但本应践行周礼的鲁国却反复出现了兄终弟及的情况,这说明鲁国并未完全按照周礼管理封国的内部事务。另外,以殷商遗民为主的宋国亦存在此类现象。这从侧面说明( )

A.鲁宋等国重视传统的礼俗

B.选贤任能得到诸侯国践行

C.周王朝尊重封国的自主权

D.旧制存在影响周天子权威

解析 由题干材料可知,西周时期,鲁国和宋国仍然存在兄终弟及的继承方式,对此周王朝也采取了默认的态度,这从侧面说明周王朝尊重诸侯国的自主权,C项正确。根据“鲁国并未完全按照周礼管理封国的内部事务”可知,鲁、宋等国并不重视传统的礼俗,排除A项;当时的选官制度是世官制,排除B项;材料强调的是分封制之下诸侯的自主权得到尊重,而不能体现旧制度对周代的消极影响,排除D项。

4.[2024辽宁鞍山联考]红山文化牛河梁遗址对研究中国上古时代的社会发展史、传统文化史、思想史、宗教史、建筑史、美术史都具有重大学术价值。下列关于牛河梁遗址的表述,正确的有( )

①已经产生了私有制

②遗址所处时代已经进入阶级社会

③出土了精美的玉器

④出现了较大规模的祭坛和神庙

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

解析 根据材料并结合所学知识可知,红山文化处在新石器时代晚期,私有制已产生,在牛河梁遗址出土了精美的玉器,出现较大规模的祭坛和神庙遗址,①③④正确,C项正确。该遗址出现阶级分化,表明即将进入阶级社会,而不是已经进入阶级社会,②错误,排除A、B、D三项。

5.[2024河南调研]商朝所分封的附属国君长,与商王很少有血缘姻亲关系,因此他们时常反叛商王的统治。而西周利用宗法血缘关系把众多的诸侯同周政权紧密地结合为一体,即“封建亲戚,以藩屏周”。这反映出西周分封制( )

A.开创了中央集权的新模式

B.扩大了西周的统治疆域

C.加强了周王对地方的控制

D.保障了西周的长治久安

解析 根据材料“商朝所分封的附属国君长……时常反叛商王的统治”“西周利用宗法血缘关系把众多的诸侯同周政权紧密地结合为一体”可知,相较于商朝的分封,西周的分封制加强了周王室对地方的控制,C项正确;西周时期,分封制并未使最高统治集团实现权力的高度集中,排除A项;材料未提及统治疆域的变化,排除B项;“长治久安”的表述过于绝对,排除D项。

6.[2024河南平许济洛一模]距今约4 500年的陶寺古城,拥有宫城、宫殿建筑、高等级墓地、天文台、祭天遗迹等;距今约4 300年的陕北神木石峁石城,也存在精美石雕、内外瓮城、巨大墩台等文化遗存。这说明新石器时代晚期( )

A.社会具有较强的组织能力

B.中华文明呈现统一性特征

C.区域经济文化交流较频繁

D.早期奴隶制国家已经形成

解析 新石器时代的陶寺古城和陕北神木石峁石城都存在规模较大的建筑,说明在生产力水平相对落后的石器时代,社会具有较强的组织能力,故选A项;材料仅述及陶寺古城和陕北神木石峁石城的诸多文化遗存,并没有将这两地的文化遗存进行比较,不能得出“统一性”的结论,排除B项;陶寺古城与陕北神木石峁石城的文化遗存并不一定具有相似性,区域经济文化交流较频繁无从得出,排除C项;约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝,排除D项。

7.(2024·佛山高三月考)农学上,统计不同作物颗粒重量的术语是“千粒重”。据统计,粟米平均千粒重一般为2克,稻米平均千粒重一般为16~34克。下表所示为1999—2006年二里头遗址中出土的粮食占比。据此可推测二里头遗址( )

项目 粟 稻 黍 合计

粒数 11 059 5 687 1 542 18 288

粒数占比 60.5% 31.1% 8.4% 100%

A.稻米成为重要的粮食

B.具备早期国家初始形态

C.存在来自南方的赋税

D.出现较完善的社会分工

解析:A 稻米原产自我国南方地区,二里头遗址位于中原地区,由此可知原始社会时期南北方存在交流,南方的稻传播到中原地区,中原地区逐渐种植稻,结合遗址出土的稻重量最大,可推测稻米成为二里头遗址的重要粮食,A项正确。

8.西周青铜器利鼎的铭文记载,九月丁亥日,王在般宫召见利,利站在殿中面向北,“王乎乍命内史册令利”,册命辞说“赐你礼服、车上的銮铃和旗帜”,利跪拜叩头。此铭文( )

A.证实了贵族生活的奢华

B.反映了周王室衰微的局面

C.记录了西周的册命仪式

D.揭示出内外服制度的作用

解析:C 根据材料及所学知识可知,西周实行分封制,君王分封诸侯,材料中铭文记载了周天子册命利的情况,故选C项。材料不能反映贵族生活奢华,排除A项;周王室衰微的局面出现在春秋战国时期,而材料的时间是西周,排除B项;商朝实行内外服制度,排除D项。

9.(2024·佛山一模)下列西周时期青铜器铭文,可证明当时土地制度包含私有制因素的是( )

A.卫盉:矩伯以“瑾璋”作价“八十朋”,与裘卫交换“十田”土地

B.大克鼎:周王将野、渒、康、寒山等处土地“易(赐)”予膳夫克

C.吴虎鼎:周王“取吴壷旧疆付吴虎”,即将原吴壷封土转赐给吴虎

D.大盂鼎:周王命盂“相先王受民受疆土”,即像先王一样拥有土地

解析:A “矩伯以‘瑾璋’作价‘八十朋’,与裘卫交换‘十田’土地”的意思是矩伯向裘卫要了一件“瑾璋”(玉器)价值贝80朋,议定由矩以“十田”抵给,卫盉铭文表明当时的土地可以通过充当商品等价的“贝”的数量来衡量价值,卫盉也称之为中国第一部土地交易地契,故选A项。周王把土地赐予膳夫克和将原吴壷封土转赐给吴虎,说明西周实行分封制,排除B、C两项;周王命盂像先王一样拥有土地,盂对土地只有使用权,不得转让与买卖,排除D项。

10.2011年3月28日,根据史学界对“司母戊鼎”内壁铭文(右图)的重新解读,新开馆的中国国家博物馆正式将其更名为“后母戊鼎”。史学界解读的依据和方法可能是( )

A.进一步研究古代文献 B.青铜器的纹饰与功能

C.与同期青铜铭文对照 D.研读古文字构造方法

【解析】对商朝文字的释读,首先是与同期文字相比较,故C项符合题意。

11.“‘商朝的外服’主要是指一些慑于商王武力强大而服属于商王的时叛时服的异族邦;而在西周,(诸侯国)则成为周王朝在边疆有力的‘屏藩’。”由此可见,与商朝相比,西周王朝( )

A.消除了地方割据势力 B.加强了对地方的控制

C.构建了大一统的国家 D.淡化了宗法血缘关系

【解析】根据材料中的“‘商朝的外服’主要是指一些慑于商王武力强大而服属于商王的时叛时服的异族邦”可以看出当时商朝没有实现中央对地方的控制,而周朝则通过分封制实现并加强了中央对地方的控制,故B项符合题意;A项“消除”的表述不符合史实,排除;材料没有反映“构建了大一统的国家”的信息,排除C项;D项在材料中未体现,排除。

12.周天子分封诸侯时要举行授土授民仪式,既要给受封者颁赐礼器以作凭证,又规定受封者应“以供王职”“法则周公”,并将这些载入文告,公布于世。这一做法旨在( )

A.突出周天子权力的至高无上 B.明确周王与诸侯的隶属关系

C.缓和周王与诸侯之间的矛盾 D.推动诸侯为周王朝开疆拓土

【解析】根据材料可知,周天子通过一定的仪式分封诸侯,并要求诸侯承担相应的义务,这明确了天子与诸侯之间的君臣关系,故选B项。

二、非选择题

13.[2023山东临沂模拟,14分]2019年7月6日,中国浙江的良渚古城遗址入选《世界遗产名录》。阅读材料,回答问题。

材料一 良渚古城遗址,根据遗迹功能和类型,大概分为三类。第一类是“城址”,包括中心的宫殿区、内城、外城和古水系;第二类是“外围水利系统”,包括谷口高坝、平原低坝和山前长堤;第三类是分等级墓地……距今5 300年前后,掌握识玉、用玉技术的古代先民开始大量迁徙到良渚,最早出现了“瑶山”墓地这样的最高等级的祭坛墓地。这个相对独立、人工营造的台地,不仅是良渚人进行特殊仪式活动的祭坛,而且作为最高等级人群的墓地使用。在祭坛上一共发现了12座大型墓葬。墓葬中陪葬的玉器显示出复杂又严格的用玉制度。在庞大的莫角山东坡的考古发掘中,发现了大量炭化稻米。

——摘编自秦岭《良渚的故事》,《光明日报》

2019年7月7日

材料二 良渚的第一代考古人施昕更(1911—1939),先后三次主持发掘工作。1938年,施昕更一边在浙南山区参加抗战游击,一边克服困难继续考古整理工作,五万余字、百余张图片的《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》得以在战火纷乱的上海正式出版,堪称传奇。施昕更在《良渚》的卷首语写道:“这本报告,是随着作者同样的命运,经过了许多患难困苦的历程,终于出版了。虽然是值得欣慰的事,但是此书既成,反不忍卒读,更感慨万端!遥想这书的诞生地——良渚……大好山河,为敌骑践踏而黯然变色,这报告中的材料,也已散失殆尽,所以翻到这书的每一页,像瞻仰其遗容一样的含着悲怆的心情……然而,中国绝对不是其他民族可以征服了的。历史明明告诉我们,正因为有渊源悠久、博大坚强的文化,所以我们生存在这艰巨伟大的时代,更要以最大的努力来维护来保存我国固有的文化,不使其毁损毫厘,才可使每一个人都有了一个坚定不拔的信心!”

——摘编自施昕更《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明良渚遗址对中华五千年文明史的实证价值。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,就“施昕更与良渚”谈谈你的看法。(8分)

解析 第(1)问,据材料一中良渚遗址所出现的时间“距今5 300年前后”可知,良渚遗址出现在距今5 300年前后,成为实证中华五千多年文明史的圣地;据材料一“良渚古城遗址,根据遗迹功能和类型,大概分为三类……第三类是分等级墓地”等可知,遗址的遗存类型丰富、格局完整,体现出早期国家的基本特征;据材料一“第二类是‘外围水利系统’,包括谷口高坝、平原低坝和山前长堤”“在庞大的莫角山东坡的考古发掘中,发现了大量炭化稻米”可知,遗址有庞大的水利系统、发达的稻作文明,是中华早期农耕文明的实证。第(2)问,首先根据材料对施昕更的考古贡献和爱国精神作简要叙述。据材料二“三次主持发掘工作。1938年,施昕更一边在浙南山区参加抗战游击,一边克服困难继续考古整理工作……《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》……正式出版”可知,施昕更三次主持良渚遗址的发掘工作,一边积极参加抗日战争,一边进行考古资料整理工作;据材料二“大好山河,为敌骑践踏而黯然变色……正因为有渊源悠久、博大坚强的文化……使每一个人都有了一个坚定不拔的信心”可知,他克服困难写成《良渚》,向世人展示了中华文明的起源,他的研究成果倾注着对家乡的眷恋和对中华文明的热爱,体现了强烈的民族自信和文化自信,具有强烈的爱国精神和民族精神;他的行为谱写了一首文化救国、文化兴国的赞歌。然后结合对施昕更的评价谈谈自己的责任与担当即可。

答案 (1)良渚遗址出现在距今5 300年前后,成为实证中华五千多年文明史的圣地;遗址的遗存类型丰富、格局完整,体现出早期国家的基本特征(良渚遗址有雄伟的宫殿,层级分明的等级墓地,代表权力与信仰的玉器和祭坛);遗址有庞大的水利系统、发达的稻作文明,是中华早期农耕文明的实证。(6分)

(2)施昕更三次主持良渚遗址的发掘工作,一边积极参加抗日战争,一边进行考古资料整理工作。他克服困难写成《良渚》,向世人展示了中华文明的起源,他的研究成果倾注着对家乡的眷恋和对中华文明的热爱,体现了强烈的民族自信和文化自信,具有强烈的爱国精神和民族精神。他的行为谱写了一首文化救国、文化兴国的赞歌。我们应该学习施昕更的伟大精神,担负起时代责任、民族使命。(8分)

一、选择题

1.[2023湖北测试]有学者认为:“商朝是依靠一系列的武力征服而建立起来的。在长期的征战过程中,由于战争和新建国家管理职能的需要,商朝的创建者商汤创立了内外服制度。”该学者认为,殷商内外服制度( )

A.呈现出内外分治特征

B.存在邦族种姓之分

C.适应了当时政治需要

D.具有松散性的特点

2.[情境创新/2024湖南郴州一模]经考古发掘,殷墟遗址发现有铸铜、制骨、制陶、制玉等作坊遗址。从殷墟西区墓葬统计情况看,很多墓主人随葬有铜刀、铜锥、石钻扶手、石锥等工具,如西区墓葬M271、M283都随葬有铜刀、铜锥,M1148随葬有铜锥,M532随葬有石钻扶手,同时这些墓主都随葬有陶瓤、爵。由此可推断( )

A.商代手工业门类较多

B.当时手工业者身份是自由民

C.墓主的技术非常精湛

D.铜器在农业生产中广泛使用

3.[角度创新/2023辽宁三模]嫡长子继承制是西周宗法制度的基本要求,但本应践行周礼的鲁国却反复出现了兄终弟及的情况,这说明鲁国并未完全按照周礼管理封国的内部事务。另外,以殷商遗民为主的宋国亦存在此类现象。这从侧面说明( )

A.鲁宋等国重视传统的礼俗

B.选贤任能得到诸侯国践行

C.周王朝尊重封国的自主权

D.旧制存在影响周天子权威

4.[2024辽宁鞍山联考]红山文化牛河梁遗址对研究中国上古时代的社会发展史、传统文化史、思想史、宗教史、建筑史、美术史都具有重大学术价值。下列关于牛河梁遗址的表述,正确的有( )

①已经产生了私有制

②遗址所处时代已经进入阶级社会

③出土了精美的玉器

④出现了较大规模的祭坛和神庙

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

5.[2024河南调研]商朝所分封的附属国君长,与商王很少有血缘姻亲关系,因此他们时常反叛商王的统治。而西周利用宗法血缘关系把众多的诸侯同周政权紧密地结合为一体,即“封建亲戚,以藩屏周”。这反映出西周分封制( )

A.开创了中央集权的新模式

B.扩大了西周的统治疆域

C.加强了周王对地方的控制

D.保障了西周的长治久安

6.[2024河南平许济洛一模]距今约4 500年的陶寺古城,拥有宫城、宫殿建筑、高等级墓地、天文台、祭天遗迹等;距今约4 300年的陕北神木石峁石城,也存在精美石雕、内外瓮城、巨大墩台等文化遗存。这说明新石器时代晚期( )

A.社会具有较强的组织能力

B.中华文明呈现统一性特征

C.区域经济文化交流较频繁

D.早期奴隶制国家已经形成

7.(2024·佛山高三月考)农学上,统计不同作物颗粒重量的术语是“千粒重”。据统计,粟米平均千粒重一般为2克,稻米平均千粒重一般为16~34克。下表所示为1999—2006年二里头遗址中出土的粮食占比。据此可推测二里头遗址( )

项目 粟 稻 黍 合计

粒数 11 059 5 687 1 542 18 288

粒数占比 60.5% 31.1% 8.4% 100%

A.稻米成为重要的粮食

B.具备早期国家初始形态

C.存在来自南方的赋税

D.出现较完善的社会分工

8.西周青铜器利鼎的铭文记载,九月丁亥日,王在般宫召见利,利站在殿中面向北,“王乎乍命内史册令利”,册命辞说“赐你礼服、车上的銮铃和旗帜”,利跪拜叩头。此铭文( )

A.证实了贵族生活的奢华

B.反映了周王室衰微的局面

C.记录了西周的册命仪式

D.揭示出内外服制度的作用

9.(2024·佛山一模)下列西周时期青铜器铭文,可证明当时土地制度包含私有制因素的是( )

A.卫盉:矩伯以“瑾璋”作价“八十朋”,与裘卫交换“十田”土地

B.大克鼎:周王将野、渒、康、寒山等处土地“易(赐)”予膳夫克

C.吴虎鼎:周王“取吴壷旧疆付吴虎”,即将原吴壷封土转赐给吴虎

D.大盂鼎:周王命盂“相先王受民受疆土”,即像先王一样拥有土地

10.2011年3月28日,根据史学界对“司母戊鼎”内壁铭文(右图)的重新解读,新开馆的中国国家博物馆正式将其更名为“后母戊鼎”。史学界解读的依据和方法可能是( )

A.进一步研究古代文献 B.青铜器的纹饰与功能

C.与同期青铜铭文对照 D.研读古文字构造方法

11.“‘商朝的外服’主要是指一些慑于商王武力强大而服属于商王的时叛时服的异族邦;而在西周,(诸侯国)则成为周王朝在边疆有力的‘屏藩’。”由此可见,与商朝相比,西周王朝( )

A.消除了地方割据势力 B.加强了对地方的控制

C.构建了大一统的国家 D.淡化了宗法血缘关系

12.周天子分封诸侯时要举行授土授民仪式,既要给受封者颁赐礼器以作凭证,又规定受封者应“以供王职”“法则周公”,并将这些载入文告,公布于世。这一做法旨在( )

A.突出周天子权力的至高无上 B.明确周王与诸侯的隶属关系

C.缓和周王与诸侯之间的矛盾 D.推动诸侯为周王朝开疆拓土

二、非选择题

13.[2023山东临沂模拟,14分]2019年7月6日,中国浙江的良渚古城遗址入选《世界遗产名录》。阅读材料,回答问题。

材料一 良渚古城遗址,根据遗迹功能和类型,大概分为三类。第一类是“城址”,包括中心的宫殿区、内城、外城和古水系;第二类是“外围水利系统”,包括谷口高坝、平原低坝和山前长堤;第三类是分等级墓地……距今5 300年前后,掌握识玉、用玉技术的古代先民开始大量迁徙到良渚,最早出现了“瑶山”墓地这样的最高等级的祭坛墓地。这个相对独立、人工营造的台地,不仅是良渚人进行特殊仪式活动的祭坛,而且作为最高等级人群的墓地使用。在祭坛上一共发现了12座大型墓葬。墓葬中陪葬的玉器显示出复杂又严格的用玉制度。在庞大的莫角山东坡的考古发掘中,发现了大量炭化稻米。

——摘编自秦岭《良渚的故事》,《光明日报》

2019年7月7日

材料二 良渚的第一代考古人施昕更(1911—1939),先后三次主持发掘工作。1938年,施昕更一边在浙南山区参加抗战游击,一边克服困难继续考古整理工作,五万余字、百余张图片的《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》得以在战火纷乱的上海正式出版,堪称传奇。施昕更在《良渚》的卷首语写道:“这本报告,是随着作者同样的命运,经过了许多患难困苦的历程,终于出版了。虽然是值得欣慰的事,但是此书既成,反不忍卒读,更感慨万端!遥想这书的诞生地——良渚……大好山河,为敌骑践踏而黯然变色,这报告中的材料,也已散失殆尽,所以翻到这书的每一页,像瞻仰其遗容一样的含着悲怆的心情……然而,中国绝对不是其他民族可以征服了的。历史明明告诉我们,正因为有渊源悠久、博大坚强的文化,所以我们生存在这艰巨伟大的时代,更要以最大的努力来维护来保存我国固有的文化,不使其毁损毫厘,才可使每一个人都有了一个坚定不拔的信心!”

——摘编自施昕更《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明良渚遗址对中华五千年文明史的实证价值。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,就“施昕更与良渚”谈谈你的看法。(8分)

中华文明的起源与早期国家

一、选择题

1.[2023湖北测试]有学者认为:“商朝是依靠一系列的武力征服而建立起来的。在长期的征战过程中,由于战争和新建国家管理职能的需要,商朝的创建者商汤创立了内外服制度。”该学者认为,殷商内外服制度( )

A.呈现出内外分治特征

B.存在邦族种姓之分

C.适应了当时政治需要

D.具有松散性的特点

解析 根据材料可知,殷商内外服制度是为了满足战争和新建国家管理职能的需要而创建的,说明内外服制度适应了当时政治需要,C项正确。

2.[情境创新/2024湖南郴州一模]经考古发掘,殷墟遗址发现有铸铜、制骨、制陶、制玉等作坊遗址。从殷墟西区墓葬统计情况看,很多墓主人随葬有铜刀、铜锥、石钻扶手、石锥等工具,如西区墓葬M271、M283都随葬有铜刀、铜锥,M1148随葬有铜锥,M532随葬有石钻扶手,同时这些墓主都随葬有陶瓤、爵。由此可推断( )

A.商代手工业门类较多

B.当时手工业者身份是自由民

C.墓主的技术非常精湛

D.铜器在农业生产中广泛使用

解析 在殷墟遗址中发现有铸铜、制骨、制陶、制玉等作坊遗址,说明商代手工业门类较多,A项正确;仅从材料无法得知手工业者的身份,排除B项;材料没有涉及墓主的信息,排除C项;商代在农业生产中主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,铜器在农业生产中应用并不广泛,排除D项。

3.[角度创新/2023辽宁三模]嫡长子继承制是西周宗法制度的基本要求,但本应践行周礼的鲁国却反复出现了兄终弟及的情况,这说明鲁国并未完全按照周礼管理封国的内部事务。另外,以殷商遗民为主的宋国亦存在此类现象。这从侧面说明( )

A.鲁宋等国重视传统的礼俗

B.选贤任能得到诸侯国践行

C.周王朝尊重封国的自主权

D.旧制存在影响周天子权威

解析 由题干材料可知,西周时期,鲁国和宋国仍然存在兄终弟及的继承方式,对此周王朝也采取了默认的态度,这从侧面说明周王朝尊重诸侯国的自主权,C项正确。根据“鲁国并未完全按照周礼管理封国的内部事务”可知,鲁、宋等国并不重视传统的礼俗,排除A项;当时的选官制度是世官制,排除B项;材料强调的是分封制之下诸侯的自主权得到尊重,而不能体现旧制度对周代的消极影响,排除D项。

4.[2024辽宁鞍山联考]红山文化牛河梁遗址对研究中国上古时代的社会发展史、传统文化史、思想史、宗教史、建筑史、美术史都具有重大学术价值。下列关于牛河梁遗址的表述,正确的有( )

①已经产生了私有制

②遗址所处时代已经进入阶级社会

③出土了精美的玉器

④出现了较大规模的祭坛和神庙

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

解析 根据材料并结合所学知识可知,红山文化处在新石器时代晚期,私有制已产生,在牛河梁遗址出土了精美的玉器,出现较大规模的祭坛和神庙遗址,①③④正确,C项正确。该遗址出现阶级分化,表明即将进入阶级社会,而不是已经进入阶级社会,②错误,排除A、B、D三项。

5.[2024河南调研]商朝所分封的附属国君长,与商王很少有血缘姻亲关系,因此他们时常反叛商王的统治。而西周利用宗法血缘关系把众多的诸侯同周政权紧密地结合为一体,即“封建亲戚,以藩屏周”。这反映出西周分封制( )

A.开创了中央集权的新模式

B.扩大了西周的统治疆域

C.加强了周王对地方的控制

D.保障了西周的长治久安

解析 根据材料“商朝所分封的附属国君长……时常反叛商王的统治”“西周利用宗法血缘关系把众多的诸侯同周政权紧密地结合为一体”可知,相较于商朝的分封,西周的分封制加强了周王室对地方的控制,C项正确;西周时期,分封制并未使最高统治集团实现权力的高度集中,排除A项;材料未提及统治疆域的变化,排除B项;“长治久安”的表述过于绝对,排除D项。

6.[2024河南平许济洛一模]距今约4 500年的陶寺古城,拥有宫城、宫殿建筑、高等级墓地、天文台、祭天遗迹等;距今约4 300年的陕北神木石峁石城,也存在精美石雕、内外瓮城、巨大墩台等文化遗存。这说明新石器时代晚期( )

A.社会具有较强的组织能力

B.中华文明呈现统一性特征

C.区域经济文化交流较频繁

D.早期奴隶制国家已经形成

解析 新石器时代的陶寺古城和陕北神木石峁石城都存在规模较大的建筑,说明在生产力水平相对落后的石器时代,社会具有较强的组织能力,故选A项;材料仅述及陶寺古城和陕北神木石峁石城的诸多文化遗存,并没有将这两地的文化遗存进行比较,不能得出“统一性”的结论,排除B项;陶寺古城与陕北神木石峁石城的文化遗存并不一定具有相似性,区域经济文化交流较频繁无从得出,排除C项;约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝,排除D项。

7.(2024·佛山高三月考)农学上,统计不同作物颗粒重量的术语是“千粒重”。据统计,粟米平均千粒重一般为2克,稻米平均千粒重一般为16~34克。下表所示为1999—2006年二里头遗址中出土的粮食占比。据此可推测二里头遗址( )

项目 粟 稻 黍 合计

粒数 11 059 5 687 1 542 18 288

粒数占比 60.5% 31.1% 8.4% 100%

A.稻米成为重要的粮食

B.具备早期国家初始形态

C.存在来自南方的赋税

D.出现较完善的社会分工

解析:A 稻米原产自我国南方地区,二里头遗址位于中原地区,由此可知原始社会时期南北方存在交流,南方的稻传播到中原地区,中原地区逐渐种植稻,结合遗址出土的稻重量最大,可推测稻米成为二里头遗址的重要粮食,A项正确。

8.西周青铜器利鼎的铭文记载,九月丁亥日,王在般宫召见利,利站在殿中面向北,“王乎乍命内史册令利”,册命辞说“赐你礼服、车上的銮铃和旗帜”,利跪拜叩头。此铭文( )

A.证实了贵族生活的奢华

B.反映了周王室衰微的局面

C.记录了西周的册命仪式

D.揭示出内外服制度的作用

解析:C 根据材料及所学知识可知,西周实行分封制,君王分封诸侯,材料中铭文记载了周天子册命利的情况,故选C项。材料不能反映贵族生活奢华,排除A项;周王室衰微的局面出现在春秋战国时期,而材料的时间是西周,排除B项;商朝实行内外服制度,排除D项。

9.(2024·佛山一模)下列西周时期青铜器铭文,可证明当时土地制度包含私有制因素的是( )

A.卫盉:矩伯以“瑾璋”作价“八十朋”,与裘卫交换“十田”土地

B.大克鼎:周王将野、渒、康、寒山等处土地“易(赐)”予膳夫克

C.吴虎鼎:周王“取吴壷旧疆付吴虎”,即将原吴壷封土转赐给吴虎

D.大盂鼎:周王命盂“相先王受民受疆土”,即像先王一样拥有土地

解析:A “矩伯以‘瑾璋’作价‘八十朋’,与裘卫交换‘十田’土地”的意思是矩伯向裘卫要了一件“瑾璋”(玉器)价值贝80朋,议定由矩以“十田”抵给,卫盉铭文表明当时的土地可以通过充当商品等价的“贝”的数量来衡量价值,卫盉也称之为中国第一部土地交易地契,故选A项。周王把土地赐予膳夫克和将原吴壷封土转赐给吴虎,说明西周实行分封制,排除B、C两项;周王命盂像先王一样拥有土地,盂对土地只有使用权,不得转让与买卖,排除D项。

10.2011年3月28日,根据史学界对“司母戊鼎”内壁铭文(右图)的重新解读,新开馆的中国国家博物馆正式将其更名为“后母戊鼎”。史学界解读的依据和方法可能是( )

A.进一步研究古代文献 B.青铜器的纹饰与功能

C.与同期青铜铭文对照 D.研读古文字构造方法

【解析】对商朝文字的释读,首先是与同期文字相比较,故C项符合题意。

11.“‘商朝的外服’主要是指一些慑于商王武力强大而服属于商王的时叛时服的异族邦;而在西周,(诸侯国)则成为周王朝在边疆有力的‘屏藩’。”由此可见,与商朝相比,西周王朝( )

A.消除了地方割据势力 B.加强了对地方的控制

C.构建了大一统的国家 D.淡化了宗法血缘关系

【解析】根据材料中的“‘商朝的外服’主要是指一些慑于商王武力强大而服属于商王的时叛时服的异族邦”可以看出当时商朝没有实现中央对地方的控制,而周朝则通过分封制实现并加强了中央对地方的控制,故B项符合题意;A项“消除”的表述不符合史实,排除;材料没有反映“构建了大一统的国家”的信息,排除C项;D项在材料中未体现,排除。

12.周天子分封诸侯时要举行授土授民仪式,既要给受封者颁赐礼器以作凭证,又规定受封者应“以供王职”“法则周公”,并将这些载入文告,公布于世。这一做法旨在( )

A.突出周天子权力的至高无上 B.明确周王与诸侯的隶属关系

C.缓和周王与诸侯之间的矛盾 D.推动诸侯为周王朝开疆拓土

【解析】根据材料可知,周天子通过一定的仪式分封诸侯,并要求诸侯承担相应的义务,这明确了天子与诸侯之间的君臣关系,故选B项。

二、非选择题

13.[2023山东临沂模拟,14分]2019年7月6日,中国浙江的良渚古城遗址入选《世界遗产名录》。阅读材料,回答问题。

材料一 良渚古城遗址,根据遗迹功能和类型,大概分为三类。第一类是“城址”,包括中心的宫殿区、内城、外城和古水系;第二类是“外围水利系统”,包括谷口高坝、平原低坝和山前长堤;第三类是分等级墓地……距今5 300年前后,掌握识玉、用玉技术的古代先民开始大量迁徙到良渚,最早出现了“瑶山”墓地这样的最高等级的祭坛墓地。这个相对独立、人工营造的台地,不仅是良渚人进行特殊仪式活动的祭坛,而且作为最高等级人群的墓地使用。在祭坛上一共发现了12座大型墓葬。墓葬中陪葬的玉器显示出复杂又严格的用玉制度。在庞大的莫角山东坡的考古发掘中,发现了大量炭化稻米。

——摘编自秦岭《良渚的故事》,《光明日报》

2019年7月7日

材料二 良渚的第一代考古人施昕更(1911—1939),先后三次主持发掘工作。1938年,施昕更一边在浙南山区参加抗战游击,一边克服困难继续考古整理工作,五万余字、百余张图片的《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》得以在战火纷乱的上海正式出版,堪称传奇。施昕更在《良渚》的卷首语写道:“这本报告,是随着作者同样的命运,经过了许多患难困苦的历程,终于出版了。虽然是值得欣慰的事,但是此书既成,反不忍卒读,更感慨万端!遥想这书的诞生地——良渚……大好山河,为敌骑践踏而黯然变色,这报告中的材料,也已散失殆尽,所以翻到这书的每一页,像瞻仰其遗容一样的含着悲怆的心情……然而,中国绝对不是其他民族可以征服了的。历史明明告诉我们,正因为有渊源悠久、博大坚强的文化,所以我们生存在这艰巨伟大的时代,更要以最大的努力来维护来保存我国固有的文化,不使其毁损毫厘,才可使每一个人都有了一个坚定不拔的信心!”

——摘编自施昕更《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明良渚遗址对中华五千年文明史的实证价值。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,就“施昕更与良渚”谈谈你的看法。(8分)

解析 第(1)问,据材料一中良渚遗址所出现的时间“距今5 300年前后”可知,良渚遗址出现在距今5 300年前后,成为实证中华五千多年文明史的圣地;据材料一“良渚古城遗址,根据遗迹功能和类型,大概分为三类……第三类是分等级墓地”等可知,遗址的遗存类型丰富、格局完整,体现出早期国家的基本特征;据材料一“第二类是‘外围水利系统’,包括谷口高坝、平原低坝和山前长堤”“在庞大的莫角山东坡的考古发掘中,发现了大量炭化稻米”可知,遗址有庞大的水利系统、发达的稻作文明,是中华早期农耕文明的实证。第(2)问,首先根据材料对施昕更的考古贡献和爱国精神作简要叙述。据材料二“三次主持发掘工作。1938年,施昕更一边在浙南山区参加抗战游击,一边克服困难继续考古整理工作……《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》……正式出版”可知,施昕更三次主持良渚遗址的发掘工作,一边积极参加抗日战争,一边进行考古资料整理工作;据材料二“大好山河,为敌骑践踏而黯然变色……正因为有渊源悠久、博大坚强的文化……使每一个人都有了一个坚定不拔的信心”可知,他克服困难写成《良渚》,向世人展示了中华文明的起源,他的研究成果倾注着对家乡的眷恋和对中华文明的热爱,体现了强烈的民族自信和文化自信,具有强烈的爱国精神和民族精神;他的行为谱写了一首文化救国、文化兴国的赞歌。然后结合对施昕更的评价谈谈自己的责任与担当即可。

答案 (1)良渚遗址出现在距今5 300年前后,成为实证中华五千多年文明史的圣地;遗址的遗存类型丰富、格局完整,体现出早期国家的基本特征(良渚遗址有雄伟的宫殿,层级分明的等级墓地,代表权力与信仰的玉器和祭坛);遗址有庞大的水利系统、发达的稻作文明,是中华早期农耕文明的实证。(6分)

(2)施昕更三次主持良渚遗址的发掘工作,一边积极参加抗日战争,一边进行考古资料整理工作。他克服困难写成《良渚》,向世人展示了中华文明的起源,他的研究成果倾注着对家乡的眷恋和对中华文明的热爱,体现了强烈的民族自信和文化自信,具有强烈的爱国精神和民族精神。他的行为谱写了一首文化救国、文化兴国的赞歌。我们应该学习施昕更的伟大精神,担负起时代责任、民族使命。(8分)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进