第五单元 两次鸦片战争与列强侵略的加剧 练习(含解析)- 高三统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第五单元 两次鸦片战争与列强侵略的加剧 练习(含解析)- 高三统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 188.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-12 12:25:49 | ||

图片预览

文档简介

两次鸦片战争与列强侵略的加剧

一、选择题

1.[2024长沙一中月考]1884年清政府在新疆建省,1885年在台湾建省。1907年,清政府将盛京将军改为东三省总督,裁撤吉林、黑龙江将军,改置奉天、吉林、黑龙江三巡抚,东北三省正式建立。清政府这样做的主要目的是( )

A.提升边疆地区的行政地位

B.促进边疆民族的社会转型

C.推动边疆社会的经济发展

D.抵御侵略维护国家的统一

2.[2023重庆适应性考试]1897年,德国出兵占领胶州湾,总理衙门两度求助俄国未果。1898年2月,俄国主动提出“助华”,并派遣军舰进入旅顺、大连,俄皇表示:“俄舰借泊旅大,一为胶事,二为度冬,三为助华,防护他国占据。”据此推知,俄国的这一行为( )

A.促使清政府加强海军建设

B.拉开了列强瓜分中国的序幕

C.加重了清王朝的统治危机

D.证明“以夷制夷”策略有效

3.[情境创新/2024广东调研]《条款官话》成书于1866年,是琉球国的汉语官话著作,内容几乎都是关于琉球外交的“应答标准”。清朝人问:我听说你们琉球发了文书给英国军机大臣和西洋人,是真的吗?琉球人回:这是为了留在琉球的英国人伯德令产生的被动交涉,不是我们要主动和大英勾搭的。据此可知( )

A.清廷的宗藩关系逐渐瓦解

B.藩属国近代国家意识觉醒

C.清内部统治危机日益显现

D.外交策略受汉语系统影响

4.[2024河南月考]19世纪三四十年代,与英军的船坚炮利相比,清朝水师舰船多为小型船艇,而且大多使用经年,陈旧低劣。战船船体全为木质,无白铁皮或铜皮包裹,无法应对大直径实心弹撞击或燃烧,防护性极差。清军平常工作主要是维持治安等,大都散居各地,此编制利于“治民”但难以集中御外。这可以用来说明晚清( )

A.军备废弛影响对外战争效果

B.官员海洋主权意识薄弱

C.常备军的规模受到严格限制

D.东南沿海地方治安混乱

5.[2023武汉测试]甲午中日战争前,由中国人执笔的《申报》对日本进行全面报道,对于中日实力对比非常乐观,认为日本“断断不能与中国相敌”。战后,《申报》感慨道:“夺我藩属,荡我边疆……振动我人民。”不少文章主张中国效法日本进行变革。由此可知,甲午中日战争中国的失败( )

A.证明了洋务运动的破产

B.推动了民主革命运动的兴起

C.激起国民盲目崇外心理

D.增强了国人的民族危机意识

6.[角度创新/2024河南联考]道光二十一年(1841年),广东虎门之战后,省城各官家眷,先行逃避,人心惶惶。御史骆秉章奏曰:“城厢内外民铺户十迁八九,内地匪徒肆行劫掠,难民有被抢去财货者,有掳去妇女勒赎者,伤心惨目,不可言状。各处会匪乘机扰害,或千人,或数百人,白昼抢劫村庄。”这能够说明( )

A.政府职责缺位加剧了战乱

B.英法联军引发社会危机

C.政府腐败造成了内忧外患

D.阶级矛盾导致民族危机

7.19世纪70年代,清廷内部出现“海防”和“塞防”之争。以李鸿章为代表的一派,主张“海防”为重,“塞防”为轻,移“塞防”之饷以助“海防”。而以左宗棠为代表的一派,认为“东则海防,西则塞防,两者并重”。这一争论( )

A.稳固了传统的宗藩关系

B.推动了湘淮系官僚集团的崛起

C.意在应对边疆地区危机

D.促进了洋务运动的兴起与发展

8.(2024·广州模拟)1898年,英国发出照会,要求清政府“确切保证不将扬子江(注:长江)沿岸各省租押或以其他名义让予他国”。清政府答复称:“查扬子江沿岸地方均属中国要地,中国断不让予或租给他国。”这意味着( )

A.英国将长江流域辟为殖民地

B.长江流域成为英国势力范围

C.“门户开放”政策宣告失败

D.清政府成功维护了主权完整

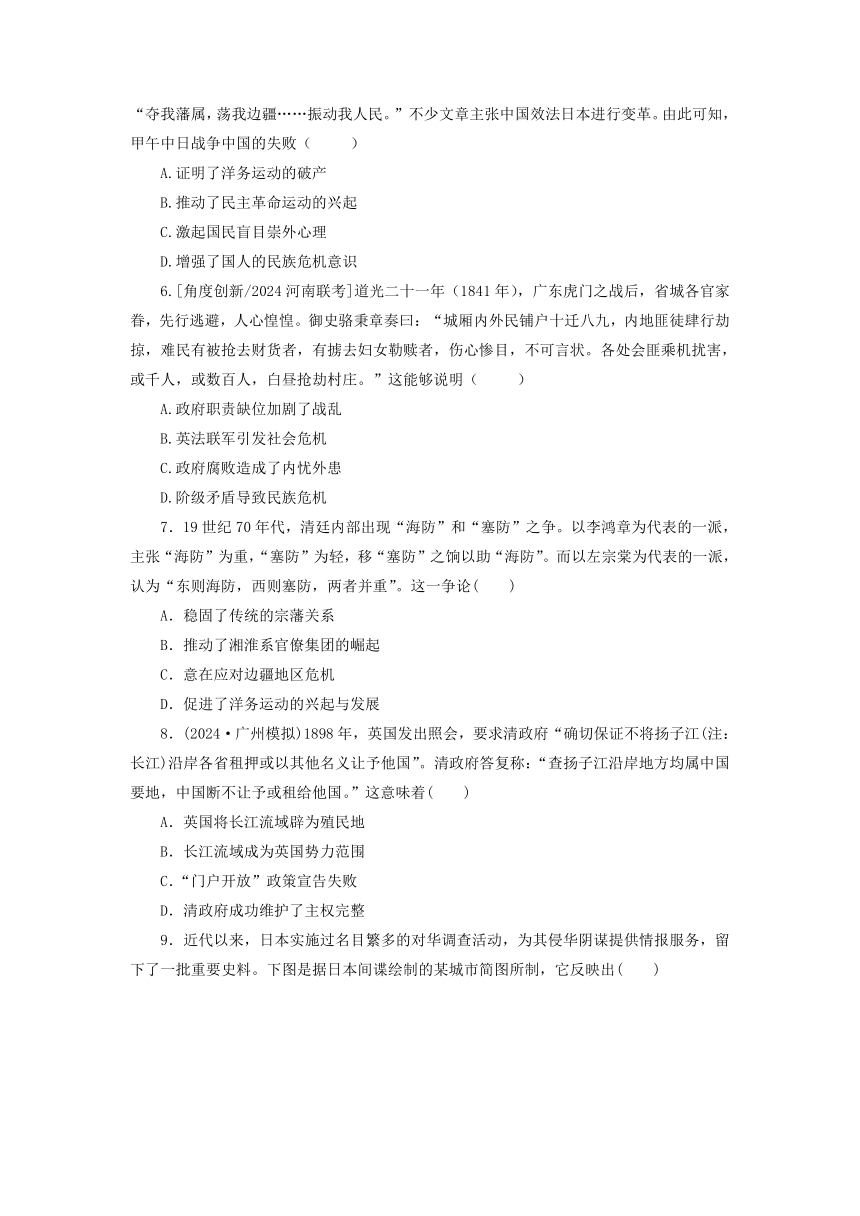

9.近代以来,日本实施过名目繁多的对华调查活动,为其侵华阴谋提供情报服务,留下了一批重要史料。下图是据日本间谍绘制的某城市简图所制,它反映出( )

A.第二次鸦片战争之前列强在该地区竞争加剧

B.《北京条约》签订后中国半殖民地化程度加深

C.甲午中日战争前夕清政府军备废弛

D.八国联军对该地区实施了分区占领

10.(2024·广东高三统考期末)鸦片战争前,《泰晤士报》对华报道重点从“经济”和“法律”两个维度出发,将中国描绘成一个“残暴”“无法制”的异质经济体,而在此过程中,中国几乎处于“失语”的状态。这种报道( )

A.反映了中国的真实状况

B.加剧了中英之间贸易摩擦

C.助推了鸦片战争的爆发

D.推动中国对外政策的转变

11.1845年,英国驻上海领事强迫地方官吏议定土地章程,并划定了英国人居留地,这就是“租界”的前身,其后美、法两国竞相效法。列强通过在居留地移植自身的行政系统和法律制度,逐步消解了中国政府的行政、司法干预权,吸引大批鸦片贩子、投机商等蜂拥而至。这反映出,上海租界的形成( )

A.为列强提供了资本输出平台

B.是帝国主义瓜分中国的产物

C.加剧了中国半殖民地化程度

D.推动了中国基层治理近代化

12.甲午中日战争期间,日本积极迎合西方“文明”话语,通过操纵“文明”话语来建构自身的“文明”形象和清朝的“野蛮”形象。日本这一做法( )

A.导致清朝宗藩体系的瓦解

B.揭示了战争爆发的必然性

C.促使清政府认清国际形势

D.旨在掩盖战争的侵略本质

二、综合题

13.[2023北京,11分]致敬!致远舰!

致远舰是北洋海军主力巡洋舰,1894年9月在甲午海战中沉没。战争结束后清廷颁布上谕,大力褒扬致远舰管带邓世昌,赐谥“壮节”,从优议恤。有挽联云“此日漫挥天下泪,有公足壮海军威”。

材料一 致远药弹尽,适与倭船吉野值。管带邓世昌……谓倭舰专恃吉野,苟沉是船,则我军可以集事(成事),遂鼓快车,向吉野冲突。吉野即驶避,而致远中其鱼雷,机器锅炉迸裂,船遂左倾,顷刻沉没,世昌死之,船众尽殉。

——姚锡光《东方兵事纪略》(1897年)(此书

多参考当时的公文、电报、私人信函等)

材料二 (致远舰)被1枚重炮弹……命中了水线。总之不管怎样,它开始严重倾斜,显然是受到了重创。该舰的管带……下定决心与敌人同归于尽,于是向敌人最大的一艘军舰冲锋,准备实行撞击。一阵重炮和机关炮弹的弹幕扫过他的军舰,倾斜更加严重了,就在即将撞上敌舰之际,他的船倾覆了。军舰从舰首开始下沉……所有舰员与舰同沉。

——镇远舰美籍雇员马吉芬的回忆(《世纪杂志》,1895年)

材料三 致远舰水下考古……由国家文物局水下文化遗产保护中心与辽宁省文物考古研究所通力合作,汇集全国水下考古专业人员,在丹东市政府的支持下,联合海洋勘测、潜水打捞等行业的技术力量,于2016年秋圆满完成致远舰考古调查任务。

此次调查,也对致远舰的破损情况有了较准确的掌握,整体保存一般,钢板、锅炉零件因爆炸而抛离原来位置,火烧情况严重。

考古发现外壳板保存完好……近艏部处发现保存完好的鱼雷引信、一些完好的弹药,均说明并未发生被鱼雷直接击沉或鱼雷舱中炮发生殉爆。

致远舰……处于北洋舰队左翼最外围的位置,也是最容易成为日军集火攻击的对象……中炮进水后……一直坚持在战场上(考古揭示出大面积的火烧痕迹)。

——《致远舰水下考古调查报告》(2023年)

辨析和考证上述材料,并描述致远舰官兵英勇殉国的过程。

两次鸦片战争与列强侵略的加剧

一、选择题

1.[2024长沙一中月考]1884年清政府在新疆建省,1885年在台湾建省。1907年,清政府将盛京将军改为东三省总督,裁撤吉林、黑龙江将军,改置奉天、吉林、黑龙江三巡抚,东北三省正式建立。清政府这样做的主要目的是( )

A.提升边疆地区的行政地位

B.促进边疆民族的社会转型

C.推动边疆社会的经济发展

D.抵御侵略维护国家的统一

解析 据材料可知,面对19世纪60年代以来严重的边疆危机,清政府在边疆建省,使边疆主权得到确认,有利于抵御外国入侵、巩固边防和维护多民族国家的统一,故选D项;提升边疆地区的行政地位只是手段,不是目的,排除A项;清政府在边疆建省无法促进整个地区的社会转型,该项说法夸大了“边疆建省”的作用,排除B项;边疆建省主要是为了加强中央对边疆的控制,明确边疆的主权,而非推动边疆社会的经济发展,排除C项。

2.[2023重庆适应性考试]1897年,德国出兵占领胶州湾,总理衙门两度求助俄国未果。1898年2月,俄国主动提出“助华”,并派遣军舰进入旅顺、大连,俄皇表示:“俄舰借泊旅大,一为胶事,二为度冬,三为助华,防护他国占据。”据此推知,俄国的这一行为( )

A.促使清政府加强海军建设

B.拉开了列强瓜分中国的序幕

C.加重了清王朝的统治危机

D.证明“以夷制夷”策略有效

解析 根据材料可知,俄国派遣军舰进入旅顺、大连,名为“助华”,实为占领势力范围,损害了中国主权,加重了清王朝的统治危机,C项正确。

3.[情境创新/2024广东调研]《条款官话》成书于1866年,是琉球国的汉语官话著作,内容几乎都是关于琉球外交的“应答标准”。清朝人问:我听说你们琉球发了文书给英国军机大臣和西洋人,是真的吗?琉球人回:这是为了留在琉球的英国人伯德令产生的被动交涉,不是我们要主动和大英勾搭的。据此可知( )

A.清廷的宗藩关系逐渐瓦解

B.藩属国近代国家意识觉醒

C.清内部统治危机日益显现

D.外交策略受汉语系统影响

解析 据材料信息可知,19世纪中期,英国人进入清朝藩属国琉球,迫使其在未经清政府同意的情况下,与英国等西方列强提交文书,开展外交活动,这反映出清廷的宗藩关系在逐渐瓦解,A项正确;藩属国近代国家意识觉醒与“被动交涉,不是我们要主动和大英勾搭的”等信息不符,排除B项;材料没有体现清廷内部统治危机的具体信息,排除C项;汉语系统只是工具和表现,并非影响其外交策略原因,排除D项。

4.[2024河南月考]19世纪三四十年代,与英军的船坚炮利相比,清朝水师舰船多为小型船艇,而且大多使用经年,陈旧低劣。战船船体全为木质,无白铁皮或铜皮包裹,无法应对大直径实心弹撞击或燃烧,防护性极差。清军平常工作主要是维持治安等,大都散居各地,此编制利于“治民”但难以集中御外。这可以用来说明晚清( )

A.军备废弛影响对外战争效果

B.官员海洋主权意识薄弱

C.常备军的规模受到严格限制

D.东南沿海地方治安混乱

解析 据材料可知,19世纪三四十年代,晚清军队军备落后,训练松弛,战斗力低下,难以达到抵御外患的效果,故选A项;“海洋主权意识”与材料主旨不符,排除B项;材料强调军备废弛影响对外战争效果,与常备军的规模受到严格限制无关,排除C项;材料不涉及东南沿海的治安情况,排除D项。

5.[2023武汉测试]甲午中日战争前,由中国人执笔的《申报》对日本进行全面报道,对于中日实力对比非常乐观,认为日本“断断不能与中国相敌”。战后,《申报》感慨道:“夺我藩属,荡我边疆……振动我人民。”不少文章主张中国效法日本进行变革。由此可知,甲午中日战争中国的失败( )

A.证明了洋务运动的破产

B.推动了民主革命运动的兴起

C.激起国民盲目崇外心理

D.增强了国人的民族危机意识

解析 根据材料并结合所学知识可知,甲午中日战争前,国人认为日本不可能战胜中国,而甲午中日战争后,国人要求效法日本进行变革,这主要是由于甲午中日战争的失败增强了国人的民族危机意识,D项正确。

6.[角度创新/2024河南联考]道光二十一年(1841年),广东虎门之战后,省城各官家眷,先行逃避,人心惶惶。御史骆秉章奏曰:“城厢内外民铺户十迁八九,内地匪徒肆行劫掠,难民有被抢去财货者,有掳去妇女勒赎者,伤心惨目,不可言状。各处会匪乘机扰害,或千人,或数百人,白昼抢劫村庄。”这能够说明( )

A.政府职责缺位加剧了战乱

B.英法联军引发社会危机

C.政府腐败造成了内忧外患

D.阶级矛盾导致民族危机

解析 据材料“省城各官家眷,先行逃避,人心惶惶”可知,鸦片战争爆发后,英国侵略者进攻广州虎门,广东地方政府官员纷纷逃离,引发匪患,给民众带来更大的危害,这说明政府职责缺位加剧了战乱,故选A项;虎门之战是第一次鸦片战争中的战役,英法联军发动的是第二次鸦片战争,排除B项;材料没有涉及政府的腐败与内忧外患之间的关系,排除C项;导致民族危机的是列强对中国的侵略,并非阶级矛盾,排除D项。

7.19世纪70年代,清廷内部出现“海防”和“塞防”之争。以李鸿章为代表的一派,主张“海防”为重,“塞防”为轻,移“塞防”之饷以助“海防”。而以左宗棠为代表的一派,认为“东则海防,西则塞防,两者并重”。这一争论( )

A.稳固了传统的宗藩关系

B.推动了湘淮系官僚集团的崛起

C.意在应对边疆地区危机

D.促进了洋务运动的兴起与发展

解析:选C。据所学可知,19世纪60年代以后,中国西北、西南、东南边疆地区遇到了严重危机。俄国、英国、日本、法国加紧了对中国的侵略。在此背景下,“19世纪70年代,清廷内部出现‘海防’和‘塞防’之争”,故选C项。鸦片战争爆发后,西方列强开始侵入中国,西藏周边的“外藩属国”,琉球、朝鲜等“藩属国”,均沦为被蚕食的对象,排除A项;湘淮系官僚集团崛起于镇压太平天国运动时期,排除B项;题干未提及洋务运动积极学习西方先进技术,排除D项。

8.(2024·广州模拟)1898年,英国发出照会,要求清政府“确切保证不将扬子江(注:长江)沿岸各省租押或以其他名义让予他国”。清政府答复称:“查扬子江沿岸地方均属中国要地,中国断不让予或租给他国。”这意味着( )

A.英国将长江流域辟为殖民地

B.长江流域成为英国势力范围

C.“门户开放”政策宣告失败

D.清政府成功维护了主权完整

解析:选B。19世纪末,英国照会清政府,强调长江沿岸各省只能由英国租押,意味着长江流域成为英国势力范围,B项正确。19世纪末英国未能将长江流域辟为其殖民地,排除A项;“门户开放”政策是美国在1899年提出的,排除C项;当时的清政府未能成功维护主权完整,排除D项。

9.近代以来,日本实施过名目繁多的对华调查活动,为其侵华阴谋提供情报服务,留下了一批重要史料。下图是据日本间谍绘制的某城市简图所制,它反映出( )

A.第二次鸦片战争之前列强在该地区竞争加剧

B.《北京条约》签订后中国半殖民地化程度加深

C.甲午中日战争前夕清政府军备废弛

D.八国联军对该地区实施了分区占领

解析:选B。据材料“外国军舰”“旗昌洋行”“招商局”“英领事”“大沽”并结合所学知识可知,材料中的城市是天津,第二次鸦片战争后签订《北京条约》,承认《天津条约》继续有效并增开天津为商埠等,进一步加深了中国半殖民地化程度,故选B项。

10.(2024·广东高三统考期末)鸦片战争前,《泰晤士报》对华报道重点从“经济”和“法律”两个维度出发,将中国描绘成一个“残暴”“无法制”的异质经济体,而在此过程中,中国几乎处于“失语”的状态。这种报道( )

A.反映了中国的真实状况

B.加剧了中英之间贸易摩擦

C.助推了鸦片战争的爆发

D.推动中国对外政策的转变

解析:选C。据材料可知,鸦片战争前《泰晤士报》将中国描绘成一个异质经济体,而中国几乎处于“失语”的状态,这会给中国树立“残暴”“无法制”的负面形象,给英国人带来误导,从而会赞成对中国发动战争,故C项正确。《泰晤士报》的报道带有故意误导的目的,不能反映中国的真实状况,排除A项;由“中国几乎处于‘失语’的状态”可知,这种宣传并没有引起中国重视,也不会直接影响中英之间的贸易,排除B项;由“中国几乎处于‘失语’的状态”可知,其并未推动中国转变对外政策,排除D项。

11.1845年,英国驻上海领事强迫地方官吏议定土地章程,并划定了英国人居留地,这就是“租界”的前身,其后美、法两国竞相效法。列强通过在居留地移植自身的行政系统和法律制度,逐步消解了中国政府的行政、司法干预权,吸引大批鸦片贩子、投机商等蜂拥而至。这反映出,上海租界的形成( )

A.为列强提供了资本输出平台

B.是帝国主义瓜分中国的产物

C.加剧了中国半殖民地化程度

D.推动了中国基层治理近代化

解析:选C。据题干材料及所学可知,上海租界形成后逐渐消解了中国政府在租界的行政、司法干预权,加剧了中国半殖民地化程度,故选C项。为列强提供资本输出平台的是《马关条约》,排除A项;帝国主义瓜分中国是在《马关条约》签订之后,排除B项;从材料可知,上海租界形成后,逐渐架空了中国政府在租界的管理,不可能推动了基层治理近代化,排除D项。

12.甲午中日战争期间,日本积极迎合西方“文明”话语,通过操纵“文明”话语来建构自身的“文明”形象和清朝的“野蛮”形象。日本这一做法( )

A.导致清朝宗藩体系的瓦解

B.揭示了战争爆发的必然性

C.促使清政府认清国际形势

D.旨在掩盖战争的侵略本质

解析:选D。据材料信息及所学可知,甲午中日战争是日本蓄意挑起的侵略战争,日本通过“文明”话语建构自身“文明”形象,实则是为了掩盖战争的侵略本质,故选D项。日本对自身的“文明”建构和清朝的宗藩体系并无直接关系,排除A项;战争爆发的必然性是日本明治维新后走上资本主义道路,制定了以侵略中国为中心的大陆政策,排除B项;日本的这一做法歪曲事实,不能促使清政府认清国际形势,排除C项。

二、综合题

13.[2023北京,11分]致敬!致远舰!

致远舰是北洋海军主力巡洋舰,1894年9月在甲午海战中沉没。战争结束后清廷颁布上谕,大力褒扬致远舰管带邓世昌,赐谥“壮节”,从优议恤。有挽联云“此日漫挥天下泪,有公足壮海军威”。

材料一 致远药弹尽,适与倭船吉野值。管带邓世昌……谓倭舰专恃吉野,苟沉是船,则我军可以集事(成事),遂鼓快车,向吉野冲突。吉野即驶避,而致远中其鱼雷,机器锅炉迸裂,船遂左倾,顷刻沉没,世昌死之,船众尽殉。

——姚锡光《东方兵事纪略》(1897年)(此书

多参考当时的公文、电报、私人信函等)

材料二 (致远舰)被1枚重炮弹……命中了水线。总之不管怎样,它开始严重倾斜,显然是受到了重创。该舰的管带……下定决心与敌人同归于尽,于是向敌人最大的一艘军舰冲锋,准备实行撞击。一阵重炮和机关炮弹的弹幕扫过他的军舰,倾斜更加严重了,就在即将撞上敌舰之际,他的船倾覆了。军舰从舰首开始下沉……所有舰员与舰同沉。

——镇远舰美籍雇员马吉芬的回忆(《世纪杂志》,1895年)

材料三 致远舰水下考古……由国家文物局水下文化遗产保护中心与辽宁省文物考古研究所通力合作,汇集全国水下考古专业人员,在丹东市政府的支持下,联合海洋勘测、潜水打捞等行业的技术力量,于2016年秋圆满完成致远舰考古调查任务。

此次调查,也对致远舰的破损情况有了较准确的掌握,整体保存一般,钢板、锅炉零件因爆炸而抛离原来位置,火烧情况严重。

考古发现外壳板保存完好……近艏部处发现保存完好的鱼雷引信、一些完好的弹药,均说明并未发生被鱼雷直接击沉或鱼雷舱中炮发生殉爆。

致远舰……处于北洋舰队左翼最外围的位置,也是最容易成为日军集火攻击的对象……中炮进水后……一直坚持在战场上(考古揭示出大面积的火烧痕迹)。

——《致远舰水下考古调查报告》(2023年)

辨析和考证上述材料,并描述致远舰官兵英勇殉国的过程。

解析 第一小问对材料的辨析与考证,具体分析如下表所示:

材料的辨析与考证 结论

材料一“遂鼓快车,向吉野冲突”与材料二中“下定决心与敌人同归于尽,于是向敌人最大的一艘军舰冲锋,准备实行撞击”相互印证。 致远舰准备撞击敌舰。

材料三中的考古发现“考古发现外壳板保存完好……发生殉爆”可以说明材料一中的“吉野即驶避,而致远中其鱼雷”与史实不符。 致远舰并非中鱼雷沉没。

据材料一“机器锅炉迸裂”及材料三“钢板、锅炉零件因爆炸而抛离原来位置,火烧情况严重” 当时,致远舰锅炉发生了爆炸。

据材料二“(致远舰)被1枚重炮弹……命中了水线”“一阵重炮和机关炮弹的弹幕扫过他的军舰……他的船倾覆了”与材料三“中炮进水后……一直坚持在战场上(考古揭示出大面积的火烧痕迹)” 致远舰应是中炮后沉没的。

材料二“于是向敌人最大的一艘军舰冲锋” 击沉致远舰的不一定是日舰吉野号。

根据材料二“所有舰员与舰同沉”及材料三“一直坚持在战场上” 致远舰官兵在中炮后坚持与敌舰进行战斗。

辨析材料的可信度,可以从是否是事件的亲历者、所持政治立场、引用材料的类型等方面作出判断。

第二小问过程,结合对材料辨析与考证的内容,将确定下来的史实加以整理叙述。

答案 示例 材料的辨析与考证:材料一多参考当时的公文、电报、私人信函等,出于政治目的,往往有不实之处;材料二出自镇远舰美籍雇员马吉芬的回忆,马吉芬是美国人,立场中立,且是事件亲历者,所述较为可信;材料三为考古资料,可信度较高,但也要与其他史料印证使用。三则材料相互印证,可以得出的结论有:致远舰准备撞击敌舰;致远舰并非中鱼雷沉没;当时,致远舰锅炉发生了爆炸;致远舰应是中炮后沉没的;击沉致远舰的不一定是日舰吉野号;致远舰官兵在中炮后坚持与敌舰进行战斗。过程:黄海海战开始后,致远舰处于北洋舰队最外围的位置,成为日军集火攻击的对象;致远舰官兵不怕牺牲,英勇作战,对日舰进行了猛烈反击;但由于军舰被日军重炮击中起火,锅炉发生爆炸,军舰严重倾斜;为了迫近敌舰发射鱼雷,致远舰甚至想以直接撞击的方式撞沉敌舰,致远舰向敌舰发起冲锋;但由于军舰多次中弹,多处起火,军舰从舰首开始下沉,全舰官兵战至最后,与舰同沉。(11分)

一、选择题

1.[2024长沙一中月考]1884年清政府在新疆建省,1885年在台湾建省。1907年,清政府将盛京将军改为东三省总督,裁撤吉林、黑龙江将军,改置奉天、吉林、黑龙江三巡抚,东北三省正式建立。清政府这样做的主要目的是( )

A.提升边疆地区的行政地位

B.促进边疆民族的社会转型

C.推动边疆社会的经济发展

D.抵御侵略维护国家的统一

2.[2023重庆适应性考试]1897年,德国出兵占领胶州湾,总理衙门两度求助俄国未果。1898年2月,俄国主动提出“助华”,并派遣军舰进入旅顺、大连,俄皇表示:“俄舰借泊旅大,一为胶事,二为度冬,三为助华,防护他国占据。”据此推知,俄国的这一行为( )

A.促使清政府加强海军建设

B.拉开了列强瓜分中国的序幕

C.加重了清王朝的统治危机

D.证明“以夷制夷”策略有效

3.[情境创新/2024广东调研]《条款官话》成书于1866年,是琉球国的汉语官话著作,内容几乎都是关于琉球外交的“应答标准”。清朝人问:我听说你们琉球发了文书给英国军机大臣和西洋人,是真的吗?琉球人回:这是为了留在琉球的英国人伯德令产生的被动交涉,不是我们要主动和大英勾搭的。据此可知( )

A.清廷的宗藩关系逐渐瓦解

B.藩属国近代国家意识觉醒

C.清内部统治危机日益显现

D.外交策略受汉语系统影响

4.[2024河南月考]19世纪三四十年代,与英军的船坚炮利相比,清朝水师舰船多为小型船艇,而且大多使用经年,陈旧低劣。战船船体全为木质,无白铁皮或铜皮包裹,无法应对大直径实心弹撞击或燃烧,防护性极差。清军平常工作主要是维持治安等,大都散居各地,此编制利于“治民”但难以集中御外。这可以用来说明晚清( )

A.军备废弛影响对外战争效果

B.官员海洋主权意识薄弱

C.常备军的规模受到严格限制

D.东南沿海地方治安混乱

5.[2023武汉测试]甲午中日战争前,由中国人执笔的《申报》对日本进行全面报道,对于中日实力对比非常乐观,认为日本“断断不能与中国相敌”。战后,《申报》感慨道:“夺我藩属,荡我边疆……振动我人民。”不少文章主张中国效法日本进行变革。由此可知,甲午中日战争中国的失败( )

A.证明了洋务运动的破产

B.推动了民主革命运动的兴起

C.激起国民盲目崇外心理

D.增强了国人的民族危机意识

6.[角度创新/2024河南联考]道光二十一年(1841年),广东虎门之战后,省城各官家眷,先行逃避,人心惶惶。御史骆秉章奏曰:“城厢内外民铺户十迁八九,内地匪徒肆行劫掠,难民有被抢去财货者,有掳去妇女勒赎者,伤心惨目,不可言状。各处会匪乘机扰害,或千人,或数百人,白昼抢劫村庄。”这能够说明( )

A.政府职责缺位加剧了战乱

B.英法联军引发社会危机

C.政府腐败造成了内忧外患

D.阶级矛盾导致民族危机

7.19世纪70年代,清廷内部出现“海防”和“塞防”之争。以李鸿章为代表的一派,主张“海防”为重,“塞防”为轻,移“塞防”之饷以助“海防”。而以左宗棠为代表的一派,认为“东则海防,西则塞防,两者并重”。这一争论( )

A.稳固了传统的宗藩关系

B.推动了湘淮系官僚集团的崛起

C.意在应对边疆地区危机

D.促进了洋务运动的兴起与发展

8.(2024·广州模拟)1898年,英国发出照会,要求清政府“确切保证不将扬子江(注:长江)沿岸各省租押或以其他名义让予他国”。清政府答复称:“查扬子江沿岸地方均属中国要地,中国断不让予或租给他国。”这意味着( )

A.英国将长江流域辟为殖民地

B.长江流域成为英国势力范围

C.“门户开放”政策宣告失败

D.清政府成功维护了主权完整

9.近代以来,日本实施过名目繁多的对华调查活动,为其侵华阴谋提供情报服务,留下了一批重要史料。下图是据日本间谍绘制的某城市简图所制,它反映出( )

A.第二次鸦片战争之前列强在该地区竞争加剧

B.《北京条约》签订后中国半殖民地化程度加深

C.甲午中日战争前夕清政府军备废弛

D.八国联军对该地区实施了分区占领

10.(2024·广东高三统考期末)鸦片战争前,《泰晤士报》对华报道重点从“经济”和“法律”两个维度出发,将中国描绘成一个“残暴”“无法制”的异质经济体,而在此过程中,中国几乎处于“失语”的状态。这种报道( )

A.反映了中国的真实状况

B.加剧了中英之间贸易摩擦

C.助推了鸦片战争的爆发

D.推动中国对外政策的转变

11.1845年,英国驻上海领事强迫地方官吏议定土地章程,并划定了英国人居留地,这就是“租界”的前身,其后美、法两国竞相效法。列强通过在居留地移植自身的行政系统和法律制度,逐步消解了中国政府的行政、司法干预权,吸引大批鸦片贩子、投机商等蜂拥而至。这反映出,上海租界的形成( )

A.为列强提供了资本输出平台

B.是帝国主义瓜分中国的产物

C.加剧了中国半殖民地化程度

D.推动了中国基层治理近代化

12.甲午中日战争期间,日本积极迎合西方“文明”话语,通过操纵“文明”话语来建构自身的“文明”形象和清朝的“野蛮”形象。日本这一做法( )

A.导致清朝宗藩体系的瓦解

B.揭示了战争爆发的必然性

C.促使清政府认清国际形势

D.旨在掩盖战争的侵略本质

二、综合题

13.[2023北京,11分]致敬!致远舰!

致远舰是北洋海军主力巡洋舰,1894年9月在甲午海战中沉没。战争结束后清廷颁布上谕,大力褒扬致远舰管带邓世昌,赐谥“壮节”,从优议恤。有挽联云“此日漫挥天下泪,有公足壮海军威”。

材料一 致远药弹尽,适与倭船吉野值。管带邓世昌……谓倭舰专恃吉野,苟沉是船,则我军可以集事(成事),遂鼓快车,向吉野冲突。吉野即驶避,而致远中其鱼雷,机器锅炉迸裂,船遂左倾,顷刻沉没,世昌死之,船众尽殉。

——姚锡光《东方兵事纪略》(1897年)(此书

多参考当时的公文、电报、私人信函等)

材料二 (致远舰)被1枚重炮弹……命中了水线。总之不管怎样,它开始严重倾斜,显然是受到了重创。该舰的管带……下定决心与敌人同归于尽,于是向敌人最大的一艘军舰冲锋,准备实行撞击。一阵重炮和机关炮弹的弹幕扫过他的军舰,倾斜更加严重了,就在即将撞上敌舰之际,他的船倾覆了。军舰从舰首开始下沉……所有舰员与舰同沉。

——镇远舰美籍雇员马吉芬的回忆(《世纪杂志》,1895年)

材料三 致远舰水下考古……由国家文物局水下文化遗产保护中心与辽宁省文物考古研究所通力合作,汇集全国水下考古专业人员,在丹东市政府的支持下,联合海洋勘测、潜水打捞等行业的技术力量,于2016年秋圆满完成致远舰考古调查任务。

此次调查,也对致远舰的破损情况有了较准确的掌握,整体保存一般,钢板、锅炉零件因爆炸而抛离原来位置,火烧情况严重。

考古发现外壳板保存完好……近艏部处发现保存完好的鱼雷引信、一些完好的弹药,均说明并未发生被鱼雷直接击沉或鱼雷舱中炮发生殉爆。

致远舰……处于北洋舰队左翼最外围的位置,也是最容易成为日军集火攻击的对象……中炮进水后……一直坚持在战场上(考古揭示出大面积的火烧痕迹)。

——《致远舰水下考古调查报告》(2023年)

辨析和考证上述材料,并描述致远舰官兵英勇殉国的过程。

两次鸦片战争与列强侵略的加剧

一、选择题

1.[2024长沙一中月考]1884年清政府在新疆建省,1885年在台湾建省。1907年,清政府将盛京将军改为东三省总督,裁撤吉林、黑龙江将军,改置奉天、吉林、黑龙江三巡抚,东北三省正式建立。清政府这样做的主要目的是( )

A.提升边疆地区的行政地位

B.促进边疆民族的社会转型

C.推动边疆社会的经济发展

D.抵御侵略维护国家的统一

解析 据材料可知,面对19世纪60年代以来严重的边疆危机,清政府在边疆建省,使边疆主权得到确认,有利于抵御外国入侵、巩固边防和维护多民族国家的统一,故选D项;提升边疆地区的行政地位只是手段,不是目的,排除A项;清政府在边疆建省无法促进整个地区的社会转型,该项说法夸大了“边疆建省”的作用,排除B项;边疆建省主要是为了加强中央对边疆的控制,明确边疆的主权,而非推动边疆社会的经济发展,排除C项。

2.[2023重庆适应性考试]1897年,德国出兵占领胶州湾,总理衙门两度求助俄国未果。1898年2月,俄国主动提出“助华”,并派遣军舰进入旅顺、大连,俄皇表示:“俄舰借泊旅大,一为胶事,二为度冬,三为助华,防护他国占据。”据此推知,俄国的这一行为( )

A.促使清政府加强海军建设

B.拉开了列强瓜分中国的序幕

C.加重了清王朝的统治危机

D.证明“以夷制夷”策略有效

解析 根据材料可知,俄国派遣军舰进入旅顺、大连,名为“助华”,实为占领势力范围,损害了中国主权,加重了清王朝的统治危机,C项正确。

3.[情境创新/2024广东调研]《条款官话》成书于1866年,是琉球国的汉语官话著作,内容几乎都是关于琉球外交的“应答标准”。清朝人问:我听说你们琉球发了文书给英国军机大臣和西洋人,是真的吗?琉球人回:这是为了留在琉球的英国人伯德令产生的被动交涉,不是我们要主动和大英勾搭的。据此可知( )

A.清廷的宗藩关系逐渐瓦解

B.藩属国近代国家意识觉醒

C.清内部统治危机日益显现

D.外交策略受汉语系统影响

解析 据材料信息可知,19世纪中期,英国人进入清朝藩属国琉球,迫使其在未经清政府同意的情况下,与英国等西方列强提交文书,开展外交活动,这反映出清廷的宗藩关系在逐渐瓦解,A项正确;藩属国近代国家意识觉醒与“被动交涉,不是我们要主动和大英勾搭的”等信息不符,排除B项;材料没有体现清廷内部统治危机的具体信息,排除C项;汉语系统只是工具和表现,并非影响其外交策略原因,排除D项。

4.[2024河南月考]19世纪三四十年代,与英军的船坚炮利相比,清朝水师舰船多为小型船艇,而且大多使用经年,陈旧低劣。战船船体全为木质,无白铁皮或铜皮包裹,无法应对大直径实心弹撞击或燃烧,防护性极差。清军平常工作主要是维持治安等,大都散居各地,此编制利于“治民”但难以集中御外。这可以用来说明晚清( )

A.军备废弛影响对外战争效果

B.官员海洋主权意识薄弱

C.常备军的规模受到严格限制

D.东南沿海地方治安混乱

解析 据材料可知,19世纪三四十年代,晚清军队军备落后,训练松弛,战斗力低下,难以达到抵御外患的效果,故选A项;“海洋主权意识”与材料主旨不符,排除B项;材料强调军备废弛影响对外战争效果,与常备军的规模受到严格限制无关,排除C项;材料不涉及东南沿海的治安情况,排除D项。

5.[2023武汉测试]甲午中日战争前,由中国人执笔的《申报》对日本进行全面报道,对于中日实力对比非常乐观,认为日本“断断不能与中国相敌”。战后,《申报》感慨道:“夺我藩属,荡我边疆……振动我人民。”不少文章主张中国效法日本进行变革。由此可知,甲午中日战争中国的失败( )

A.证明了洋务运动的破产

B.推动了民主革命运动的兴起

C.激起国民盲目崇外心理

D.增强了国人的民族危机意识

解析 根据材料并结合所学知识可知,甲午中日战争前,国人认为日本不可能战胜中国,而甲午中日战争后,国人要求效法日本进行变革,这主要是由于甲午中日战争的失败增强了国人的民族危机意识,D项正确。

6.[角度创新/2024河南联考]道光二十一年(1841年),广东虎门之战后,省城各官家眷,先行逃避,人心惶惶。御史骆秉章奏曰:“城厢内外民铺户十迁八九,内地匪徒肆行劫掠,难民有被抢去财货者,有掳去妇女勒赎者,伤心惨目,不可言状。各处会匪乘机扰害,或千人,或数百人,白昼抢劫村庄。”这能够说明( )

A.政府职责缺位加剧了战乱

B.英法联军引发社会危机

C.政府腐败造成了内忧外患

D.阶级矛盾导致民族危机

解析 据材料“省城各官家眷,先行逃避,人心惶惶”可知,鸦片战争爆发后,英国侵略者进攻广州虎门,广东地方政府官员纷纷逃离,引发匪患,给民众带来更大的危害,这说明政府职责缺位加剧了战乱,故选A项;虎门之战是第一次鸦片战争中的战役,英法联军发动的是第二次鸦片战争,排除B项;材料没有涉及政府的腐败与内忧外患之间的关系,排除C项;导致民族危机的是列强对中国的侵略,并非阶级矛盾,排除D项。

7.19世纪70年代,清廷内部出现“海防”和“塞防”之争。以李鸿章为代表的一派,主张“海防”为重,“塞防”为轻,移“塞防”之饷以助“海防”。而以左宗棠为代表的一派,认为“东则海防,西则塞防,两者并重”。这一争论( )

A.稳固了传统的宗藩关系

B.推动了湘淮系官僚集团的崛起

C.意在应对边疆地区危机

D.促进了洋务运动的兴起与发展

解析:选C。据所学可知,19世纪60年代以后,中国西北、西南、东南边疆地区遇到了严重危机。俄国、英国、日本、法国加紧了对中国的侵略。在此背景下,“19世纪70年代,清廷内部出现‘海防’和‘塞防’之争”,故选C项。鸦片战争爆发后,西方列强开始侵入中国,西藏周边的“外藩属国”,琉球、朝鲜等“藩属国”,均沦为被蚕食的对象,排除A项;湘淮系官僚集团崛起于镇压太平天国运动时期,排除B项;题干未提及洋务运动积极学习西方先进技术,排除D项。

8.(2024·广州模拟)1898年,英国发出照会,要求清政府“确切保证不将扬子江(注:长江)沿岸各省租押或以其他名义让予他国”。清政府答复称:“查扬子江沿岸地方均属中国要地,中国断不让予或租给他国。”这意味着( )

A.英国将长江流域辟为殖民地

B.长江流域成为英国势力范围

C.“门户开放”政策宣告失败

D.清政府成功维护了主权完整

解析:选B。19世纪末,英国照会清政府,强调长江沿岸各省只能由英国租押,意味着长江流域成为英国势力范围,B项正确。19世纪末英国未能将长江流域辟为其殖民地,排除A项;“门户开放”政策是美国在1899年提出的,排除C项;当时的清政府未能成功维护主权完整,排除D项。

9.近代以来,日本实施过名目繁多的对华调查活动,为其侵华阴谋提供情报服务,留下了一批重要史料。下图是据日本间谍绘制的某城市简图所制,它反映出( )

A.第二次鸦片战争之前列强在该地区竞争加剧

B.《北京条约》签订后中国半殖民地化程度加深

C.甲午中日战争前夕清政府军备废弛

D.八国联军对该地区实施了分区占领

解析:选B。据材料“外国军舰”“旗昌洋行”“招商局”“英领事”“大沽”并结合所学知识可知,材料中的城市是天津,第二次鸦片战争后签订《北京条约》,承认《天津条约》继续有效并增开天津为商埠等,进一步加深了中国半殖民地化程度,故选B项。

10.(2024·广东高三统考期末)鸦片战争前,《泰晤士报》对华报道重点从“经济”和“法律”两个维度出发,将中国描绘成一个“残暴”“无法制”的异质经济体,而在此过程中,中国几乎处于“失语”的状态。这种报道( )

A.反映了中国的真实状况

B.加剧了中英之间贸易摩擦

C.助推了鸦片战争的爆发

D.推动中国对外政策的转变

解析:选C。据材料可知,鸦片战争前《泰晤士报》将中国描绘成一个异质经济体,而中国几乎处于“失语”的状态,这会给中国树立“残暴”“无法制”的负面形象,给英国人带来误导,从而会赞成对中国发动战争,故C项正确。《泰晤士报》的报道带有故意误导的目的,不能反映中国的真实状况,排除A项;由“中国几乎处于‘失语’的状态”可知,这种宣传并没有引起中国重视,也不会直接影响中英之间的贸易,排除B项;由“中国几乎处于‘失语’的状态”可知,其并未推动中国转变对外政策,排除D项。

11.1845年,英国驻上海领事强迫地方官吏议定土地章程,并划定了英国人居留地,这就是“租界”的前身,其后美、法两国竞相效法。列强通过在居留地移植自身的行政系统和法律制度,逐步消解了中国政府的行政、司法干预权,吸引大批鸦片贩子、投机商等蜂拥而至。这反映出,上海租界的形成( )

A.为列强提供了资本输出平台

B.是帝国主义瓜分中国的产物

C.加剧了中国半殖民地化程度

D.推动了中国基层治理近代化

解析:选C。据题干材料及所学可知,上海租界形成后逐渐消解了中国政府在租界的行政、司法干预权,加剧了中国半殖民地化程度,故选C项。为列强提供资本输出平台的是《马关条约》,排除A项;帝国主义瓜分中国是在《马关条约》签订之后,排除B项;从材料可知,上海租界形成后,逐渐架空了中国政府在租界的管理,不可能推动了基层治理近代化,排除D项。

12.甲午中日战争期间,日本积极迎合西方“文明”话语,通过操纵“文明”话语来建构自身的“文明”形象和清朝的“野蛮”形象。日本这一做法( )

A.导致清朝宗藩体系的瓦解

B.揭示了战争爆发的必然性

C.促使清政府认清国际形势

D.旨在掩盖战争的侵略本质

解析:选D。据材料信息及所学可知,甲午中日战争是日本蓄意挑起的侵略战争,日本通过“文明”话语建构自身“文明”形象,实则是为了掩盖战争的侵略本质,故选D项。日本对自身的“文明”建构和清朝的宗藩体系并无直接关系,排除A项;战争爆发的必然性是日本明治维新后走上资本主义道路,制定了以侵略中国为中心的大陆政策,排除B项;日本的这一做法歪曲事实,不能促使清政府认清国际形势,排除C项。

二、综合题

13.[2023北京,11分]致敬!致远舰!

致远舰是北洋海军主力巡洋舰,1894年9月在甲午海战中沉没。战争结束后清廷颁布上谕,大力褒扬致远舰管带邓世昌,赐谥“壮节”,从优议恤。有挽联云“此日漫挥天下泪,有公足壮海军威”。

材料一 致远药弹尽,适与倭船吉野值。管带邓世昌……谓倭舰专恃吉野,苟沉是船,则我军可以集事(成事),遂鼓快车,向吉野冲突。吉野即驶避,而致远中其鱼雷,机器锅炉迸裂,船遂左倾,顷刻沉没,世昌死之,船众尽殉。

——姚锡光《东方兵事纪略》(1897年)(此书

多参考当时的公文、电报、私人信函等)

材料二 (致远舰)被1枚重炮弹……命中了水线。总之不管怎样,它开始严重倾斜,显然是受到了重创。该舰的管带……下定决心与敌人同归于尽,于是向敌人最大的一艘军舰冲锋,准备实行撞击。一阵重炮和机关炮弹的弹幕扫过他的军舰,倾斜更加严重了,就在即将撞上敌舰之际,他的船倾覆了。军舰从舰首开始下沉……所有舰员与舰同沉。

——镇远舰美籍雇员马吉芬的回忆(《世纪杂志》,1895年)

材料三 致远舰水下考古……由国家文物局水下文化遗产保护中心与辽宁省文物考古研究所通力合作,汇集全国水下考古专业人员,在丹东市政府的支持下,联合海洋勘测、潜水打捞等行业的技术力量,于2016年秋圆满完成致远舰考古调查任务。

此次调查,也对致远舰的破损情况有了较准确的掌握,整体保存一般,钢板、锅炉零件因爆炸而抛离原来位置,火烧情况严重。

考古发现外壳板保存完好……近艏部处发现保存完好的鱼雷引信、一些完好的弹药,均说明并未发生被鱼雷直接击沉或鱼雷舱中炮发生殉爆。

致远舰……处于北洋舰队左翼最外围的位置,也是最容易成为日军集火攻击的对象……中炮进水后……一直坚持在战场上(考古揭示出大面积的火烧痕迹)。

——《致远舰水下考古调查报告》(2023年)

辨析和考证上述材料,并描述致远舰官兵英勇殉国的过程。

解析 第一小问对材料的辨析与考证,具体分析如下表所示:

材料的辨析与考证 结论

材料一“遂鼓快车,向吉野冲突”与材料二中“下定决心与敌人同归于尽,于是向敌人最大的一艘军舰冲锋,准备实行撞击”相互印证。 致远舰准备撞击敌舰。

材料三中的考古发现“考古发现外壳板保存完好……发生殉爆”可以说明材料一中的“吉野即驶避,而致远中其鱼雷”与史实不符。 致远舰并非中鱼雷沉没。

据材料一“机器锅炉迸裂”及材料三“钢板、锅炉零件因爆炸而抛离原来位置,火烧情况严重” 当时,致远舰锅炉发生了爆炸。

据材料二“(致远舰)被1枚重炮弹……命中了水线”“一阵重炮和机关炮弹的弹幕扫过他的军舰……他的船倾覆了”与材料三“中炮进水后……一直坚持在战场上(考古揭示出大面积的火烧痕迹)” 致远舰应是中炮后沉没的。

材料二“于是向敌人最大的一艘军舰冲锋” 击沉致远舰的不一定是日舰吉野号。

根据材料二“所有舰员与舰同沉”及材料三“一直坚持在战场上” 致远舰官兵在中炮后坚持与敌舰进行战斗。

辨析材料的可信度,可以从是否是事件的亲历者、所持政治立场、引用材料的类型等方面作出判断。

第二小问过程,结合对材料辨析与考证的内容,将确定下来的史实加以整理叙述。

答案 示例 材料的辨析与考证:材料一多参考当时的公文、电报、私人信函等,出于政治目的,往往有不实之处;材料二出自镇远舰美籍雇员马吉芬的回忆,马吉芬是美国人,立场中立,且是事件亲历者,所述较为可信;材料三为考古资料,可信度较高,但也要与其他史料印证使用。三则材料相互印证,可以得出的结论有:致远舰准备撞击敌舰;致远舰并非中鱼雷沉没;当时,致远舰锅炉发生了爆炸;致远舰应是中炮后沉没的;击沉致远舰的不一定是日舰吉野号;致远舰官兵在中炮后坚持与敌舰进行战斗。过程:黄海海战开始后,致远舰处于北洋舰队最外围的位置,成为日军集火攻击的对象;致远舰官兵不怕牺牲,英勇作战,对日舰进行了猛烈反击;但由于军舰被日军重炮击中起火,锅炉发生爆炸,军舰严重倾斜;为了迫近敌舰发射鱼雷,致远舰甚至想以直接撞击的方式撞沉敌舰,致远舰向敌舰发起冲锋;但由于军舰多次中弹,多处起火,军舰从舰首开始下沉,全舰官兵战至最后,与舰同沉。(11分)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进