第一单元 食物生产与社会生活 综合测试单元练习(含答案)--2024-2025学年高二历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 第一单元 食物生产与社会生活 综合测试单元练习(含答案)--2024-2025学年高二历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-12 18:16:48 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 食物生产与社会生活 综合测试

一、单选题

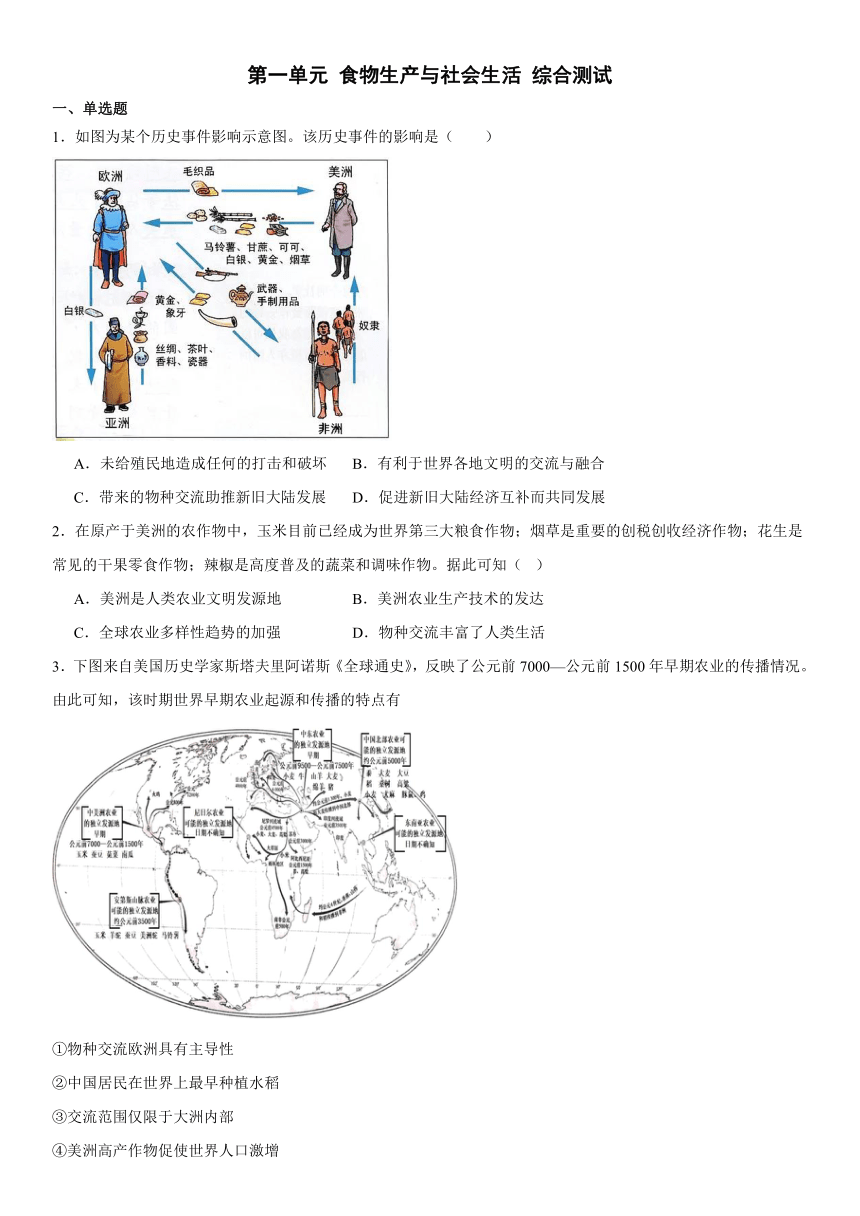

1.如图为某个历史事件影响示意图。该历史事件的影响是( )

A.未给殖民地造成任何的打击和破坏 B.有利于世界各地文明的交流与融合

C.带来的物种交流助推新旧大陆发展 D.促进新旧大陆经济互补而共同发展

2.在原产于美洲的农作物中,玉米目前已经成为世界第三大粮食作物;烟草是重要的创税创收经济作物;花生是常见的干果零食作物;辣椒是高度普及的蔬菜和调味作物。据此可知( )

A.美洲是人类农业文明发源地 B.美洲农业生产技术的发达

C.全球农业多样性趋势的加强 D.物种交流丰富了人类生活

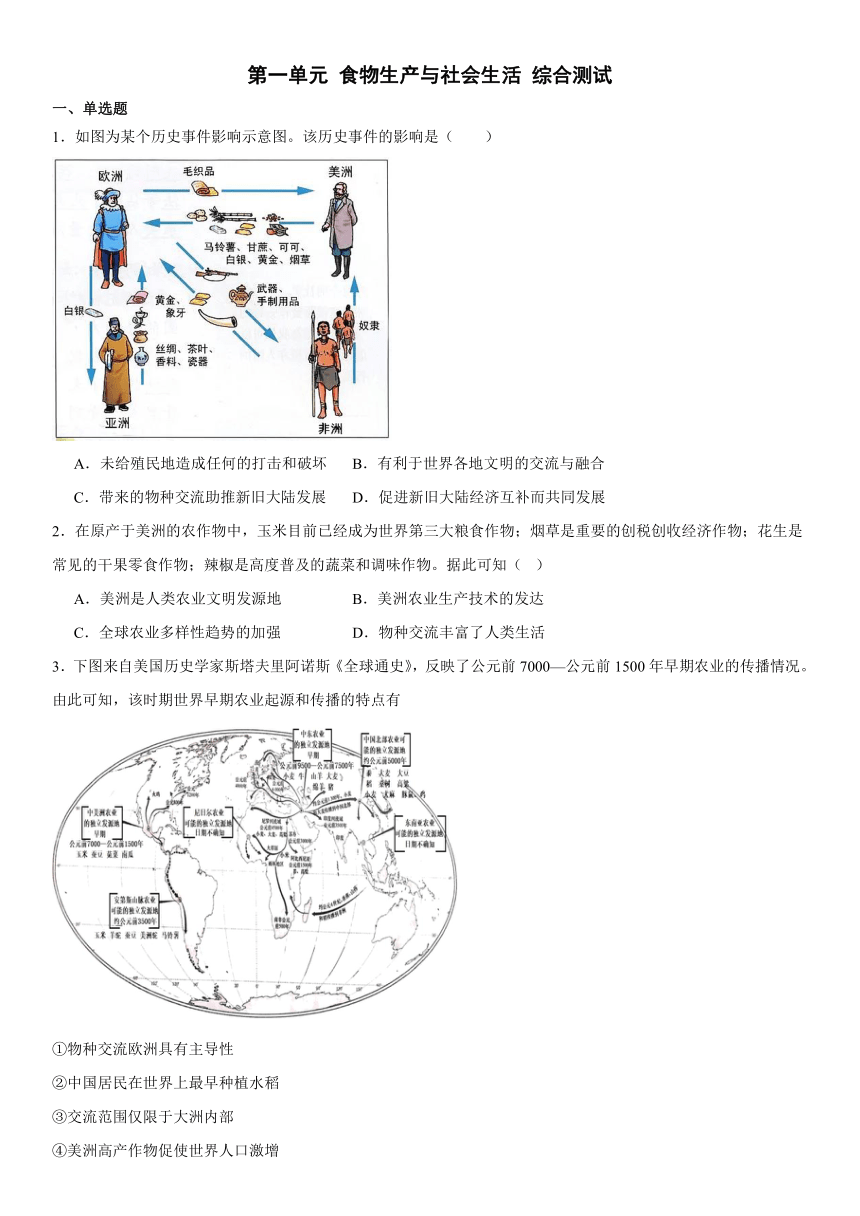

3.下图来自美国历史学家斯塔夫里阿诺斯《全球通史》,反映了公元前7000—公元前1500年早期农业的传播情况。由此可知,该时期世界早期农业起源和传播的特点有

①物种交流欧洲具有主导性

②中国居民在世界上最早种植水稻

③交流范围仅限于大洲内部

④美洲高产作物促使世界人口激增

A.①②③ B.①③④ C.①③ D.②

4.中世纪的欧洲人为了吃到新鲜的肉,只能在入冬后宰杀家畜。而从19世纪晚期开始,食物的新鲜程度不再取决于宰杀或采摘的日期,以及运输距离。这一变化( )

A.源于美洲农作物的推广 B.说明粮食危机得到解决

C.得益于冷冻技术的发明 D.丰富了人们的食物来源

5.新旧两个世界的相遇,不妨看作是两个巨大而相对封闭系统的交汇——就像一条运河凿通两个湖泊之后,必然使生活在其中的不同鱼群相互游动。开放和交换可以带来积极的后果,但如果两者差别悬殊,那么大交换首先带来的或许是灭顶之灾。以下不符合这段话主旨的是

A.美国白蛾入侵中国后,到处繁殖蔓延,破坏生态环境

B.中国的大闸蟹随着船只“偷渡”到英国后,称霸河道

C.病菌或入侵生物在新环境中出现爆发式增长

D.物种交流推动全球粮食产量提高,使世界人口激增

6.15世纪后,地球的海洋和沙漠不再能够把不同的生物地理区域隔离开来。世界失去了生物边界,植物、动物和疾病可以迁移到任何生态条件允许它们传播的地方。这表明当时( )

A.人们日常饮食结构渐趋合理

B.物种的交流破坏了生态环境

C.洲际间的物种交流得以发展

D.殖民扩张加速了疾病的传播

7.哥伦布开辟从欧洲至美洲的航线后,美洲的一些高产作物陆续传入欧洲,仅土豆一项的传入就使欧洲人口在1700一1900年增长25%左右,加速了欧洲城市化进程,并助推工业革命的发生。由此可知( )

A.人口的增长加速了城市化的进程 B.欧洲的饮食结构发生了根本性变化

C.地理大发现给欧洲带来了巨大变化 D.开辟新航路是为了获取高产作物

8.有学者在谈到中国的粮食安全问题时,指出中国绝大部分作物不像澳大利亚、新西兰这些国家依靠大农场,而是由小农来生产,如果小农对市场的连接不顺畅,那么他们的市场参与就是有限的,不仅会缺乏商业导向,而且还会对商业环境造成很大的风险,因此,小农面临不同的市场机遇是非常谨慎的。据此可知,我国的粮食安全问题需要( )

A.依靠国际贸易建立稳定的粮食供给 B.解决社会粮食需求与供给之间的矛盾

C.政府进行政策规范服务和正确引导 D.建立中央和地方分级储备调节的制度

9.新中国成立后,政府带领人民自力更生,大力发展粮食生产,用占世界7%左右的耕地,养活了占世界22%的人口。1995年与1949年相比,粮食总产量增长了3倍多。这一成就( )

A.彻底摆脱了西方的经济封锁 B.实现了我国粮食的自给自足

C.提高了食品安全的监管水平 D.有利于提高人民的生活水平

10.下表为古籍中有关中国早期始祖起源传说的不同记载。这些记载可用来说明( )

○“神农氏……始教天下耕种五谷,以省杀生” ○“昔烈山氏(炎帝)之有天下也,其子曰柱,能殖百谷百蔬” ○“(黄帝)时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾” ○“后稷(周人始祖,名弃)教民稼穑”

A.原始农业出现的真实情况 B.中外文化交流的繁荣盛况

C.多元一体的早期文明交流 D.中国早期文明诞生的历程

11.有学者指出,因为农业造成定居,一旦定居,社会就变得越来越复杂;为了处理这些复杂的关系,就需要有一种社会机制,也就是社会组织,因此国家就一定会出现。该学者旨在说明( )

A.农业对人类文明产生的重要性 B.复杂的社会关系是国家出现的前提

C.必须有农业才能产生国家政权 D.精耕细作的农业为定居提供了条件

12.据统计,2022年面临粮食安全问题的人口比例从2019年的25.3%增长至29.6%,全球饥饿水平仍远高于新冠肺炎疫情之前的水平。面对日趋严峻的粮食安全问题,可采取的有效措施是( )

①减少粮食储备,发展冷链物流产业

②保护水土资源,重视农业可持续发展

③加强国际合作,协调粮食生产及供应

④发展农业科技,提高粮食生产的水平

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

13.16世纪初,身处墨西哥的殖民者发生骚乱,要求当地殖民政府供应小麦面包。于是,当地殖民政府鼓励种植小麦,“确保新西班牙能够生产足够的小麦与其他粮食,以喂饱自己这些人口”。殖民政府的举措在客观上( )

A.有利于缓解美洲的粮食短缺问题 B.为欧洲工业革命的开展准备了原料条件

C.开启了欧洲饮食文化的传播进程 D.丰富了墨西哥地区的农作物和饮食结构

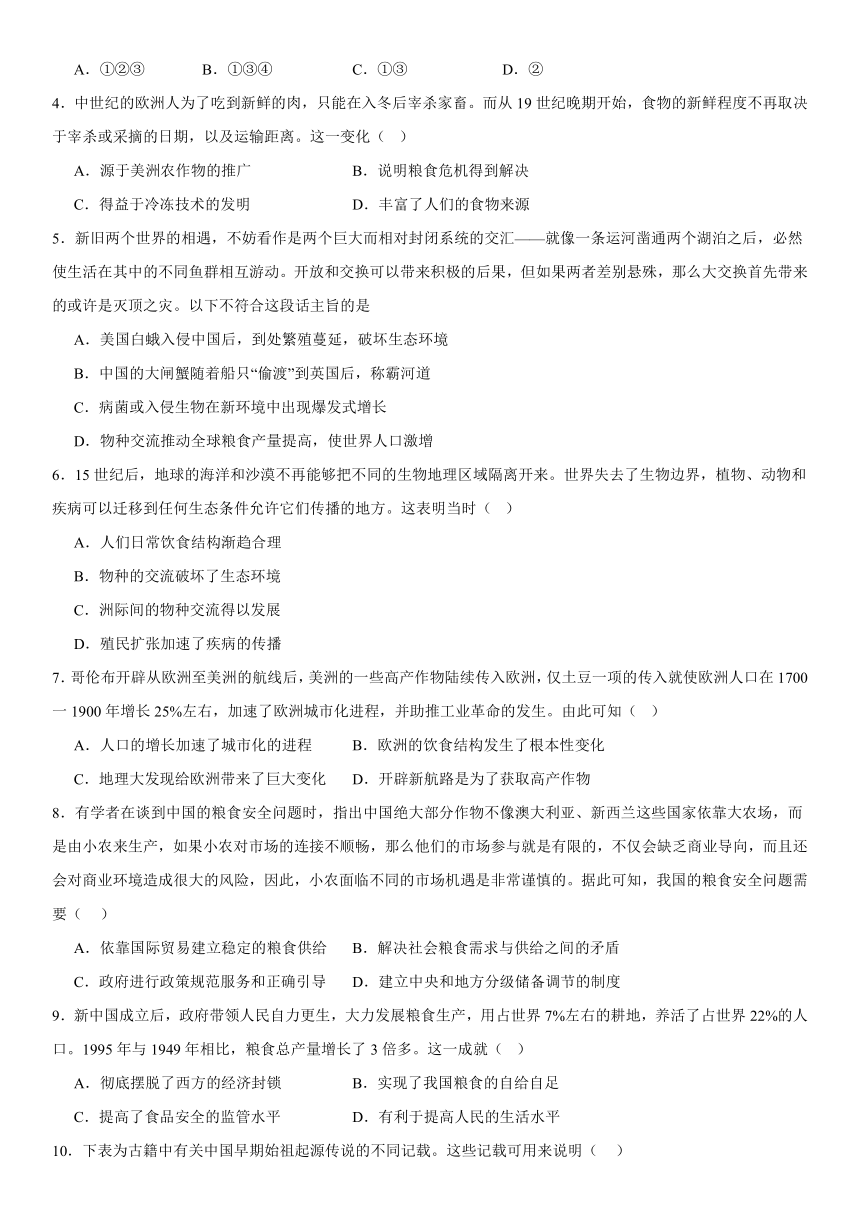

14.如图是1893年广东茂香罐头厂(中国最早的罐头加工厂),后来更名为广奇香罐头厂,并于1911年在香港注册了“鹰(金钱)”商标。广东茂香罐头厂的发展( )

A.得益于机械制冷和冷链物流产生 B.体现中国粮食储备技术的近代化

C.实现了粮食储备自动化和智能化 D.表明中国罐头制作工艺领先世界

15.19世纪美国联邦政府对食品的卫生标准、纯度指标以及标签的真实性等方面没有统一规定,市场上的食品质量非常不可靠。到19世纪末,食品的造假腐败已经到了登峰造极的程度。重大危害事件不断出现使民众逐渐觉醒,对食品改革和制定相关法规的呼声越来越大。这说明19世纪的美国( )

A.政府高度重视食品安全管理 B.受传统的经济政策影响

C.食品安全法律规制存在弊端 D.民主法制制度十分完善

16.从世界范围看,不同区域的文明为农业的起源和发展作出了独特的贡献。下列项中,属于古代尼罗河流域主要种植作物的是( )

A.小麦 B.水稻 C.葡萄 D.玉米

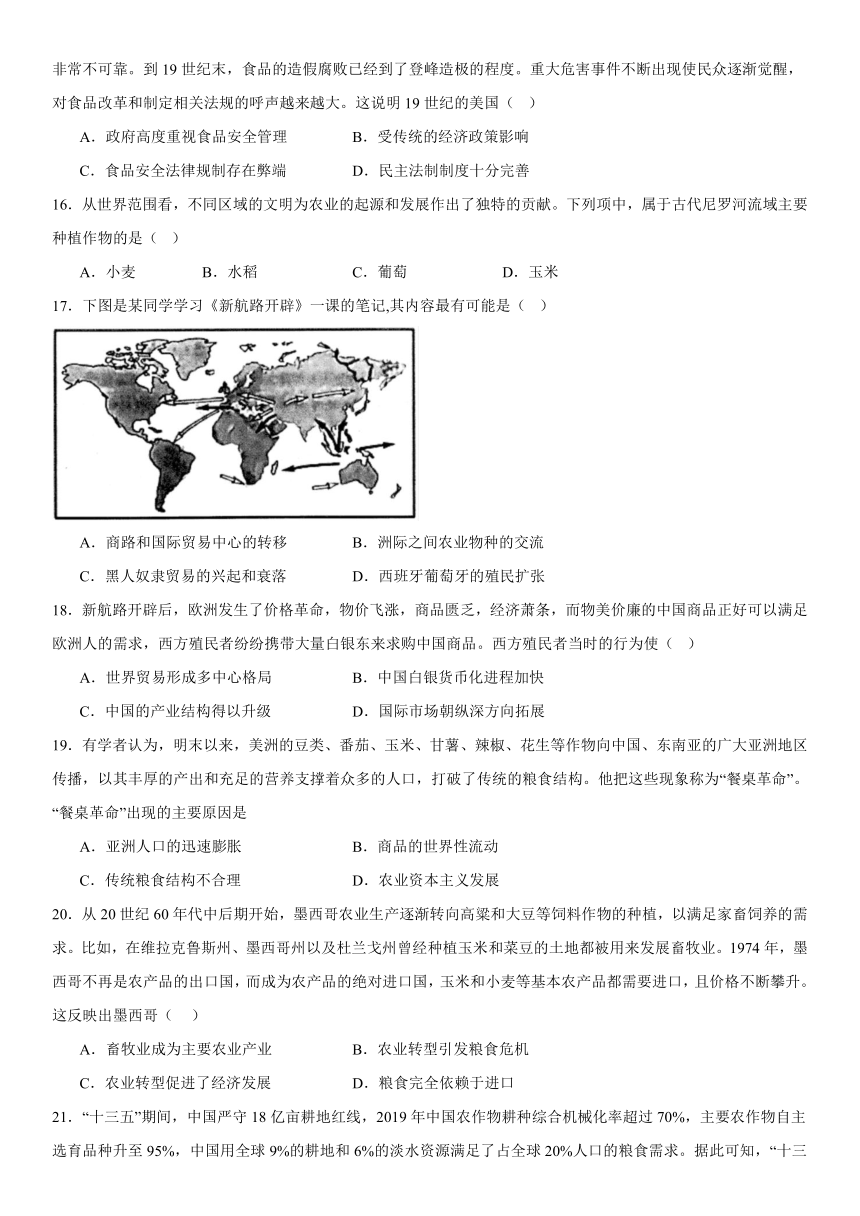

17.下图是某同学学习《新航路开辟》一课的笔记,其内容最有可能是( )

A.商路和国际贸易中心的转移 B.洲际之间农业物种的交流

C.黑人奴隶贸易的兴起和衰落 D.西班牙葡萄牙的殖民扩张

18.新航路开辟后,欧洲发生了价格革命,物价飞涨,商品匮乏,经济萧条,而物美价廉的中国商品正好可以满足欧洲人的需求,西方殖民者纷纷携带大量白银东来求购中国商品。西方殖民者当时的行为使( )

A.世界贸易形成多中心格局 B.中国白银货币化进程加快

C.中国的产业结构得以升级 D.国际市场朝纵深方向拓展

19.有学者认为,明末以来,美洲的豆类、番茄、玉米、甘薯、辣椒、花生等作物向中国、东南亚的广大亚洲地区传播,以其丰厚的产出和充足的营养支撑着众多的人口,打破了传统的粮食结构。他把这些现象称为“餐桌革命”。“餐桌革命”出现的主要原因是

A.亚洲人口的迅速膨胀 B.商品的世界性流动

C.传统粮食结构不合理 D.农业资本主义发展

20.从20世纪60年代中后期开始,墨西哥农业生产逐渐转向高粱和大豆等饲料作物的种植,以满足家畜饲养的需求。比如,在维拉克鲁斯州、墨西哥州以及杜兰戈州曾经种植玉米和菜豆的土地都被用来发展畜牧业。1974年,墨西哥不再是农产品的出口国,而成为农产品的绝对进口国,玉米和小麦等基本农产品都需要进口,且价格不断攀升。这反映出墨西哥( )

A.畜牧业成为主要农业产业 B.农业转型引发粮食危机

C.农业转型促进了经济发展 D.粮食完全依赖于进口

21.“十三五”期间,中国严守18亿亩耕地红线,2019年中国农作物耕种综合机械化率超过70%,主要农作物自主选育品种升至95%,中国用全球9%的耕地和6%的淡水资源满足了占全球20%人口的粮食需求。据此可知,“十三五”期间中国粮食产量增加的原因有

①政府重视粮食安全②农村土地所有权变革③农业科技投入增加④农民消费观念的改变

A.①② B.①③ C.①④ D.②④

22.有学者对原产于美洲的马铃薯进入世界其他地区后的影响展开研究,见下表,据此可知

西班牙水手在航行途中因食用马铃薯而避免得坏血病;

马铃薯传入中国后,人口增长导致大量山坡地森林被砍伐殆尽;

在英格兰,许多制造商尝试用马铃薯取代面粉制的面包,以降低生产成本,加快工业化进程;

法国大革命及其后的战争,大规模军事动员使马铃薯的食用遍及欧洲广大地区。

A.食物来源决定人口增长规模 B.战争促进区域文化交流

C.物种交流改变人类历史进程 D.人口迁徙推动文化认同

23.江苏苏州草鞋山遗址发现了距今6500~6000年的古稻田及灌溉设施遗迹,出土了石斧、石刀和骨耜等生产工具以及大量的水生和陆生动物骨骼。据此可知,当时( )

A.稻作农业盛行精耕细作 B.打制石器已取代磨制石器

C.食物来源呈现多元形态 D.手工业形成独立生产部门

二、材料分析题

24.阅读材料,完成下列要求。

材料一 民国政局动荡、战争频仍,再加上水旱灾害连年,粮价起伏较大,囤积粮食之风日盛。尽管国民政府三令五申严禁囤积居奇,但此风难禁。一些不法粮官也假职权之便,私自囤积大量粮食,囤积居奇成了粮官牟取私利的手段。其中湖南的粮食贪污案频发,粮官贪污腐败现象极其严重,而国民政府未能有效整肃粮食贪风,最终使粮政成为其政权走向倾覆的重要原因之一。

——摘编自杨实生《民国时期湖南粮食贪污的形式与原因》

材料二 新中国成立之初,按照中共中央部署,湖南进行了数额庞大的粮食调运,自上而下地建立了粮食调运体系,包括统一调度的政策、行政体制与运输体制。新中国成立后,湖南省作为全国稳定提供外调商品粮的省份之一,外调粮数量居全国第三位,大米调出量居全国第一位。湖南粮食大调运产生的效果包括稳定物价、保证供给、支持解放战争与抗美援朝、救济灾荒和出口创汇等;从更深层看,粮食大调运在构建党和政府与农民的新型关系、建立新的经济秩序、保障国家粮食安全等方面均具有重要的历史意义。

——摘编自尹红群《1949—1952年湖南粮食大调运》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出民国时期出现粮食贪污案的原因。

(2)根据材料,指出与民国时期粮食问题相比,新中国解决粮食问题的特点,并结合所学知识说明湖南粮食大调运的历史意义。

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期,特别是战国时期,是由粗放农业向精细农业发展的时期。《逸周书·王会解》记载,“山戎”曾向周成王贡献特产“戎菽(大豆)”。“山戎”是与东胡族有密切联系的少数民族,春秋时居燕国之北。《管子·戒》中记载:“(齐桓公)北伐山戎,出冬葱与戎菽,布之天下。”西周时期,(耕地)休闲制度逐步向连种制过渡,春秋时期大概尚是休闲制与连种制并存的,到了战国时期,六国“辟田野”“实仓廪”,连种制已经占据主导地位。《荀子·富国》中记载,在黄河流域的一些地方“人善治之则亩数盆,一岁而再获之”。

——摘编自郭文韬《中国古代的农作制和耕作法》

材料二 近年来,我国食品质量安全事件频繁发生,暴露了食品产业链的风险管理和质量管理的不足……从“农田”到“餐桌”的食品全产业链安全质量控制模式已被广泛采纳。以下是“生鲜食品全产业链风险指标体系”。

-据房瑞景《生鲜农产品供应链中的食品安全策略研究》等整理

(1)根据材料一,概括春秋战国时期我国北方农业发展的表现,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,补全“生产环节”相关的二级指标。如今,我国生鲜电子商务市场日趋活跃,生鲜电子商务行业井喷,请从技术的角度,分析这一现象出现的原因。

三、论述题

26.阅读材料,回答问题

——摘编整理自周跃《试谈中国古代农作物种类及其历史演变》

从表格中要取至少两项信息,围绕中国古代农业发展自拟一个论题并进行分析说明,(明确写出论题,分析史论结合,逻辑清楚)

参考答案:

1.B

2.D

3.D

4.C

5.D

6.C

7.C

8.C

9.D

10.D

11.A

12.D

13.D

14.B

15.C

16.A

17.B

18.B

19.B

20.B

21.B

22.C

23.C

24.(1)原因:国民政府未能有效地整肃粮政;战争时期,通货膨胀严重,物价飞涨;国民政府危机重重,内部贪污腐败。

(2)特点:重视中央管理,统一部署;自上而下,建立粮食调运体系;以多元方式解决问题。历史意义:有利于体现党的先进领导;有利于稳定物价,巩固新生的人民政权;为大规模经济建设提供资金与原材料;构建党和政府与农民的新型关系;保障粮食安全,并逐渐形成服务国家的粮食调运体系。(任答两点即可)

25.(1)表现:由粗放农业向精细农业发展:大豆得到广泛种植:连种割占主导;部分地区实现作物一年两收。(答出两点即可)

原因:民族交融的发展;诸侯争霸、富国强兵的需求;铁犁牛耕的运用;水利工程的修筑;作物品种的丰富(改良)。(答出两点即可)

(2)二级指标:抗生素使用。(其他答案言之有理亦可)

原因:速冻加工、冷冻设备,冷冻食品等领域的技术不断进步,冷冻食品工业获得突飞猛进;冷链技术的发展,推动冷链物流产业大发展;计算机网络技术的进步,推动电子商务的发展。(答出两点即可)

26.论题示例

(1)中国古代农作物种植的品种不断增加

(2)对外经济交流与农业发展

(3)中国农业文明对世界的贡献

(4)中国古代农业发展与商业手工业关系

(5)经济作物的种植不断扩大

论述示例对外交流促进中国古代农业经济的发展汉代张骞出使西域,开辟了丝绸之路,沟通中原与西域、中亚各国乃至欧洲联系,从而促进中外的经济交流。西瓜、核桃、胡萝卜等农作物品种传入中原地区,并推广种植,丰富了中国的农作物品种资源,也影响了中国人的日常生活。

16世纪伴随新航路的开辟,原产自美洲的高产农作物土豆、玉米、番薯、辣椒等作物传入中国并广泛种植,促进中国农业发展。粮食产量大幅提高,促进清代人口的大幅增长,改变中国人的食物结构和饮食习惯。经济作物的种植促进农产品的商品化,促进手工业和商业发展。

物种的交流是文明交流的重要形式,推动社会的发展进步

一、单选题

1.如图为某个历史事件影响示意图。该历史事件的影响是( )

A.未给殖民地造成任何的打击和破坏 B.有利于世界各地文明的交流与融合

C.带来的物种交流助推新旧大陆发展 D.促进新旧大陆经济互补而共同发展

2.在原产于美洲的农作物中,玉米目前已经成为世界第三大粮食作物;烟草是重要的创税创收经济作物;花生是常见的干果零食作物;辣椒是高度普及的蔬菜和调味作物。据此可知( )

A.美洲是人类农业文明发源地 B.美洲农业生产技术的发达

C.全球农业多样性趋势的加强 D.物种交流丰富了人类生活

3.下图来自美国历史学家斯塔夫里阿诺斯《全球通史》,反映了公元前7000—公元前1500年早期农业的传播情况。由此可知,该时期世界早期农业起源和传播的特点有

①物种交流欧洲具有主导性

②中国居民在世界上最早种植水稻

③交流范围仅限于大洲内部

④美洲高产作物促使世界人口激增

A.①②③ B.①③④ C.①③ D.②

4.中世纪的欧洲人为了吃到新鲜的肉,只能在入冬后宰杀家畜。而从19世纪晚期开始,食物的新鲜程度不再取决于宰杀或采摘的日期,以及运输距离。这一变化( )

A.源于美洲农作物的推广 B.说明粮食危机得到解决

C.得益于冷冻技术的发明 D.丰富了人们的食物来源

5.新旧两个世界的相遇,不妨看作是两个巨大而相对封闭系统的交汇——就像一条运河凿通两个湖泊之后,必然使生活在其中的不同鱼群相互游动。开放和交换可以带来积极的后果,但如果两者差别悬殊,那么大交换首先带来的或许是灭顶之灾。以下不符合这段话主旨的是

A.美国白蛾入侵中国后,到处繁殖蔓延,破坏生态环境

B.中国的大闸蟹随着船只“偷渡”到英国后,称霸河道

C.病菌或入侵生物在新环境中出现爆发式增长

D.物种交流推动全球粮食产量提高,使世界人口激增

6.15世纪后,地球的海洋和沙漠不再能够把不同的生物地理区域隔离开来。世界失去了生物边界,植物、动物和疾病可以迁移到任何生态条件允许它们传播的地方。这表明当时( )

A.人们日常饮食结构渐趋合理

B.物种的交流破坏了生态环境

C.洲际间的物种交流得以发展

D.殖民扩张加速了疾病的传播

7.哥伦布开辟从欧洲至美洲的航线后,美洲的一些高产作物陆续传入欧洲,仅土豆一项的传入就使欧洲人口在1700一1900年增长25%左右,加速了欧洲城市化进程,并助推工业革命的发生。由此可知( )

A.人口的增长加速了城市化的进程 B.欧洲的饮食结构发生了根本性变化

C.地理大发现给欧洲带来了巨大变化 D.开辟新航路是为了获取高产作物

8.有学者在谈到中国的粮食安全问题时,指出中国绝大部分作物不像澳大利亚、新西兰这些国家依靠大农场,而是由小农来生产,如果小农对市场的连接不顺畅,那么他们的市场参与就是有限的,不仅会缺乏商业导向,而且还会对商业环境造成很大的风险,因此,小农面临不同的市场机遇是非常谨慎的。据此可知,我国的粮食安全问题需要( )

A.依靠国际贸易建立稳定的粮食供给 B.解决社会粮食需求与供给之间的矛盾

C.政府进行政策规范服务和正确引导 D.建立中央和地方分级储备调节的制度

9.新中国成立后,政府带领人民自力更生,大力发展粮食生产,用占世界7%左右的耕地,养活了占世界22%的人口。1995年与1949年相比,粮食总产量增长了3倍多。这一成就( )

A.彻底摆脱了西方的经济封锁 B.实现了我国粮食的自给自足

C.提高了食品安全的监管水平 D.有利于提高人民的生活水平

10.下表为古籍中有关中国早期始祖起源传说的不同记载。这些记载可用来说明( )

○“神农氏……始教天下耕种五谷,以省杀生” ○“昔烈山氏(炎帝)之有天下也,其子曰柱,能殖百谷百蔬” ○“(黄帝)时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾” ○“后稷(周人始祖,名弃)教民稼穑”

A.原始农业出现的真实情况 B.中外文化交流的繁荣盛况

C.多元一体的早期文明交流 D.中国早期文明诞生的历程

11.有学者指出,因为农业造成定居,一旦定居,社会就变得越来越复杂;为了处理这些复杂的关系,就需要有一种社会机制,也就是社会组织,因此国家就一定会出现。该学者旨在说明( )

A.农业对人类文明产生的重要性 B.复杂的社会关系是国家出现的前提

C.必须有农业才能产生国家政权 D.精耕细作的农业为定居提供了条件

12.据统计,2022年面临粮食安全问题的人口比例从2019年的25.3%增长至29.6%,全球饥饿水平仍远高于新冠肺炎疫情之前的水平。面对日趋严峻的粮食安全问题,可采取的有效措施是( )

①减少粮食储备,发展冷链物流产业

②保护水土资源,重视农业可持续发展

③加强国际合作,协调粮食生产及供应

④发展农业科技,提高粮食生产的水平

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

13.16世纪初,身处墨西哥的殖民者发生骚乱,要求当地殖民政府供应小麦面包。于是,当地殖民政府鼓励种植小麦,“确保新西班牙能够生产足够的小麦与其他粮食,以喂饱自己这些人口”。殖民政府的举措在客观上( )

A.有利于缓解美洲的粮食短缺问题 B.为欧洲工业革命的开展准备了原料条件

C.开启了欧洲饮食文化的传播进程 D.丰富了墨西哥地区的农作物和饮食结构

14.如图是1893年广东茂香罐头厂(中国最早的罐头加工厂),后来更名为广奇香罐头厂,并于1911年在香港注册了“鹰(金钱)”商标。广东茂香罐头厂的发展( )

A.得益于机械制冷和冷链物流产生 B.体现中国粮食储备技术的近代化

C.实现了粮食储备自动化和智能化 D.表明中国罐头制作工艺领先世界

15.19世纪美国联邦政府对食品的卫生标准、纯度指标以及标签的真实性等方面没有统一规定,市场上的食品质量非常不可靠。到19世纪末,食品的造假腐败已经到了登峰造极的程度。重大危害事件不断出现使民众逐渐觉醒,对食品改革和制定相关法规的呼声越来越大。这说明19世纪的美国( )

A.政府高度重视食品安全管理 B.受传统的经济政策影响

C.食品安全法律规制存在弊端 D.民主法制制度十分完善

16.从世界范围看,不同区域的文明为农业的起源和发展作出了独特的贡献。下列项中,属于古代尼罗河流域主要种植作物的是( )

A.小麦 B.水稻 C.葡萄 D.玉米

17.下图是某同学学习《新航路开辟》一课的笔记,其内容最有可能是( )

A.商路和国际贸易中心的转移 B.洲际之间农业物种的交流

C.黑人奴隶贸易的兴起和衰落 D.西班牙葡萄牙的殖民扩张

18.新航路开辟后,欧洲发生了价格革命,物价飞涨,商品匮乏,经济萧条,而物美价廉的中国商品正好可以满足欧洲人的需求,西方殖民者纷纷携带大量白银东来求购中国商品。西方殖民者当时的行为使( )

A.世界贸易形成多中心格局 B.中国白银货币化进程加快

C.中国的产业结构得以升级 D.国际市场朝纵深方向拓展

19.有学者认为,明末以来,美洲的豆类、番茄、玉米、甘薯、辣椒、花生等作物向中国、东南亚的广大亚洲地区传播,以其丰厚的产出和充足的营养支撑着众多的人口,打破了传统的粮食结构。他把这些现象称为“餐桌革命”。“餐桌革命”出现的主要原因是

A.亚洲人口的迅速膨胀 B.商品的世界性流动

C.传统粮食结构不合理 D.农业资本主义发展

20.从20世纪60年代中后期开始,墨西哥农业生产逐渐转向高粱和大豆等饲料作物的种植,以满足家畜饲养的需求。比如,在维拉克鲁斯州、墨西哥州以及杜兰戈州曾经种植玉米和菜豆的土地都被用来发展畜牧业。1974年,墨西哥不再是农产品的出口国,而成为农产品的绝对进口国,玉米和小麦等基本农产品都需要进口,且价格不断攀升。这反映出墨西哥( )

A.畜牧业成为主要农业产业 B.农业转型引发粮食危机

C.农业转型促进了经济发展 D.粮食完全依赖于进口

21.“十三五”期间,中国严守18亿亩耕地红线,2019年中国农作物耕种综合机械化率超过70%,主要农作物自主选育品种升至95%,中国用全球9%的耕地和6%的淡水资源满足了占全球20%人口的粮食需求。据此可知,“十三五”期间中国粮食产量增加的原因有

①政府重视粮食安全②农村土地所有权变革③农业科技投入增加④农民消费观念的改变

A.①② B.①③ C.①④ D.②④

22.有学者对原产于美洲的马铃薯进入世界其他地区后的影响展开研究,见下表,据此可知

西班牙水手在航行途中因食用马铃薯而避免得坏血病;

马铃薯传入中国后,人口增长导致大量山坡地森林被砍伐殆尽;

在英格兰,许多制造商尝试用马铃薯取代面粉制的面包,以降低生产成本,加快工业化进程;

法国大革命及其后的战争,大规模军事动员使马铃薯的食用遍及欧洲广大地区。

A.食物来源决定人口增长规模 B.战争促进区域文化交流

C.物种交流改变人类历史进程 D.人口迁徙推动文化认同

23.江苏苏州草鞋山遗址发现了距今6500~6000年的古稻田及灌溉设施遗迹,出土了石斧、石刀和骨耜等生产工具以及大量的水生和陆生动物骨骼。据此可知,当时( )

A.稻作农业盛行精耕细作 B.打制石器已取代磨制石器

C.食物来源呈现多元形态 D.手工业形成独立生产部门

二、材料分析题

24.阅读材料,完成下列要求。

材料一 民国政局动荡、战争频仍,再加上水旱灾害连年,粮价起伏较大,囤积粮食之风日盛。尽管国民政府三令五申严禁囤积居奇,但此风难禁。一些不法粮官也假职权之便,私自囤积大量粮食,囤积居奇成了粮官牟取私利的手段。其中湖南的粮食贪污案频发,粮官贪污腐败现象极其严重,而国民政府未能有效整肃粮食贪风,最终使粮政成为其政权走向倾覆的重要原因之一。

——摘编自杨实生《民国时期湖南粮食贪污的形式与原因》

材料二 新中国成立之初,按照中共中央部署,湖南进行了数额庞大的粮食调运,自上而下地建立了粮食调运体系,包括统一调度的政策、行政体制与运输体制。新中国成立后,湖南省作为全国稳定提供外调商品粮的省份之一,外调粮数量居全国第三位,大米调出量居全国第一位。湖南粮食大调运产生的效果包括稳定物价、保证供给、支持解放战争与抗美援朝、救济灾荒和出口创汇等;从更深层看,粮食大调运在构建党和政府与农民的新型关系、建立新的经济秩序、保障国家粮食安全等方面均具有重要的历史意义。

——摘编自尹红群《1949—1952年湖南粮食大调运》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出民国时期出现粮食贪污案的原因。

(2)根据材料,指出与民国时期粮食问题相比,新中国解决粮食问题的特点,并结合所学知识说明湖南粮食大调运的历史意义。

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期,特别是战国时期,是由粗放农业向精细农业发展的时期。《逸周书·王会解》记载,“山戎”曾向周成王贡献特产“戎菽(大豆)”。“山戎”是与东胡族有密切联系的少数民族,春秋时居燕国之北。《管子·戒》中记载:“(齐桓公)北伐山戎,出冬葱与戎菽,布之天下。”西周时期,(耕地)休闲制度逐步向连种制过渡,春秋时期大概尚是休闲制与连种制并存的,到了战国时期,六国“辟田野”“实仓廪”,连种制已经占据主导地位。《荀子·富国》中记载,在黄河流域的一些地方“人善治之则亩数盆,一岁而再获之”。

——摘编自郭文韬《中国古代的农作制和耕作法》

材料二 近年来,我国食品质量安全事件频繁发生,暴露了食品产业链的风险管理和质量管理的不足……从“农田”到“餐桌”的食品全产业链安全质量控制模式已被广泛采纳。以下是“生鲜食品全产业链风险指标体系”。

-据房瑞景《生鲜农产品供应链中的食品安全策略研究》等整理

(1)根据材料一,概括春秋战国时期我国北方农业发展的表现,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,补全“生产环节”相关的二级指标。如今,我国生鲜电子商务市场日趋活跃,生鲜电子商务行业井喷,请从技术的角度,分析这一现象出现的原因。

三、论述题

26.阅读材料,回答问题

——摘编整理自周跃《试谈中国古代农作物种类及其历史演变》

从表格中要取至少两项信息,围绕中国古代农业发展自拟一个论题并进行分析说明,(明确写出论题,分析史论结合,逻辑清楚)

参考答案:

1.B

2.D

3.D

4.C

5.D

6.C

7.C

8.C

9.D

10.D

11.A

12.D

13.D

14.B

15.C

16.A

17.B

18.B

19.B

20.B

21.B

22.C

23.C

24.(1)原因:国民政府未能有效地整肃粮政;战争时期,通货膨胀严重,物价飞涨;国民政府危机重重,内部贪污腐败。

(2)特点:重视中央管理,统一部署;自上而下,建立粮食调运体系;以多元方式解决问题。历史意义:有利于体现党的先进领导;有利于稳定物价,巩固新生的人民政权;为大规模经济建设提供资金与原材料;构建党和政府与农民的新型关系;保障粮食安全,并逐渐形成服务国家的粮食调运体系。(任答两点即可)

25.(1)表现:由粗放农业向精细农业发展:大豆得到广泛种植:连种割占主导;部分地区实现作物一年两收。(答出两点即可)

原因:民族交融的发展;诸侯争霸、富国强兵的需求;铁犁牛耕的运用;水利工程的修筑;作物品种的丰富(改良)。(答出两点即可)

(2)二级指标:抗生素使用。(其他答案言之有理亦可)

原因:速冻加工、冷冻设备,冷冻食品等领域的技术不断进步,冷冻食品工业获得突飞猛进;冷链技术的发展,推动冷链物流产业大发展;计算机网络技术的进步,推动电子商务的发展。(答出两点即可)

26.论题示例

(1)中国古代农作物种植的品种不断增加

(2)对外经济交流与农业发展

(3)中国农业文明对世界的贡献

(4)中国古代农业发展与商业手工业关系

(5)经济作物的种植不断扩大

论述示例对外交流促进中国古代农业经济的发展汉代张骞出使西域,开辟了丝绸之路,沟通中原与西域、中亚各国乃至欧洲联系,从而促进中外的经济交流。西瓜、核桃、胡萝卜等农作物品种传入中原地区,并推广种植,丰富了中国的农作物品种资源,也影响了中国人的日常生活。

16世纪伴随新航路的开辟,原产自美洲的高产农作物土豆、玉米、番薯、辣椒等作物传入中国并广泛种植,促进中国农业发展。粮食产量大幅提高,促进清代人口的大幅增长,改变中国人的食物结构和饮食习惯。经济作物的种植促进农产品的商品化,促进手工业和商业发展。

物种的交流是文明交流的重要形式,推动社会的发展进步

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化