第四单元 民族关系与国家关系 综合测试(含答案) 高中历史统编版(2019)选择性必修一

文档属性

| 名称 | 第四单元 民族关系与国家关系 综合测试(含答案) 高中历史统编版(2019)选择性必修一 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 139.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-12 19:41:43 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 民族关系与国家关系 综合测试

一、单选题

1.周恩来指出:“(对之前的)外交政策以不承认为好,对(与)帝国主义国家(建交)要观察,根据需要将来再说。总的观念是百年来受压迫,现在站起来了。应该有这样的气概。”新中国初期体现周恩来这一思想的外交方针是

A.“一边倒” B.“另起炉灶”

C.“打扫干净屋子再请客” D.不结盟

2.在西北地区出土的汉简中频繁提到“敦煌",匈奴、乌孙、龟兹等地使者经敦煌赴长安,中央丞相府的各种文件经由敦煌太守传达给西域各地。这反映出汉代

A.敦煌成为管理西域的军政机构 B.政府与匈奴的战争日益激烈

C.西域地区与中原联系日益密切 D.国家统一促进了经济的恢复

3.希尔在《战争与和平法》的英文版导论中写道:“结束三十年战争的《威斯特伐利亚和约》——该和约中的各项协议对欧洲而言已经具备了国际公法法典的形式——是一个伟大的进步的国际法原则的体现。这一国际法原则,是格劳秀斯第一次予以阐明的。”材料可以用来说明

A.《战争与和平法》推动“三十年战争”的结束

B.《威斯特发里亚和约》是格劳秀斯签署的

C.“三十年战争”结束是国际法作用的结果

D.格劳秀斯对国际法的形成做出重大贡献

4.17世纪,欧洲的地图测绘由各国政府性的职能机构与学术团体主导绘制,测绘成果往往成为外交谈判、国土勘界、调查与空间规划的重要历史依据。这说明( )

A.人文主义精神在欧洲传播 B.欧洲民族国家意识增强

C.资本主义走对外扩张道路 D.近代外交制度逐步建立

5.1955年,一位西方记者报道:万隆会议“最重要的结果是共产党中国变得强大了,她赢得了很多朋友和善意”。他得出这一结论是因为

A.“求同存异”方针拓展了中国的外交空间 B.中国实行了“一边倒”的外交政策

C.抗美援朝提升了中国的国际地位 D.新中国首次以世界五大国之一的地位参加国际会议

6.20世纪六七十年代.国家对工业布局进行了大规模调整,其核心是在内地建设一批以军工企业为核心的工业基地,并将东部部分重工业企业内迁。这一调整的主要目的是

A.应对国际形势的变化 B.奠定新中国工业化建设的基础

C.贯彻落实“八字方针” D.加速中西部地区的工业化进程

7.1648年的《威斯特伐利亚和约》提出:为解决洛林问题,有关方面“应提交双方提名的仲载人,或由法国和西班牙之间签订一项条约,或采取其他某些友好的办法来解决……而不使用武力”。这一规定( )

A.提供了解决国际争端的典范 B.削弱了法国及其盟国的势力

C.解决了欧洲之间的矛盾 D.受到了国际联盟的影响

8.《后汉书》载:“秦惠王并巴中,以巴氏为蛮夷君长,世尚秦女,其民爵比不更,有罪得以爵除。其君长岁出赋二千一十六钱,三岁一出义赋千八百钱。其民户出嫁布八丈二尺,鸡羽三十铤。”这一措施( )

A.体现了因俗而治的治国智慧 B.激化了边疆民族与中央的矛盾

C.消除了地方割据势力的基础 D.有助于消弭区域间的文化差异

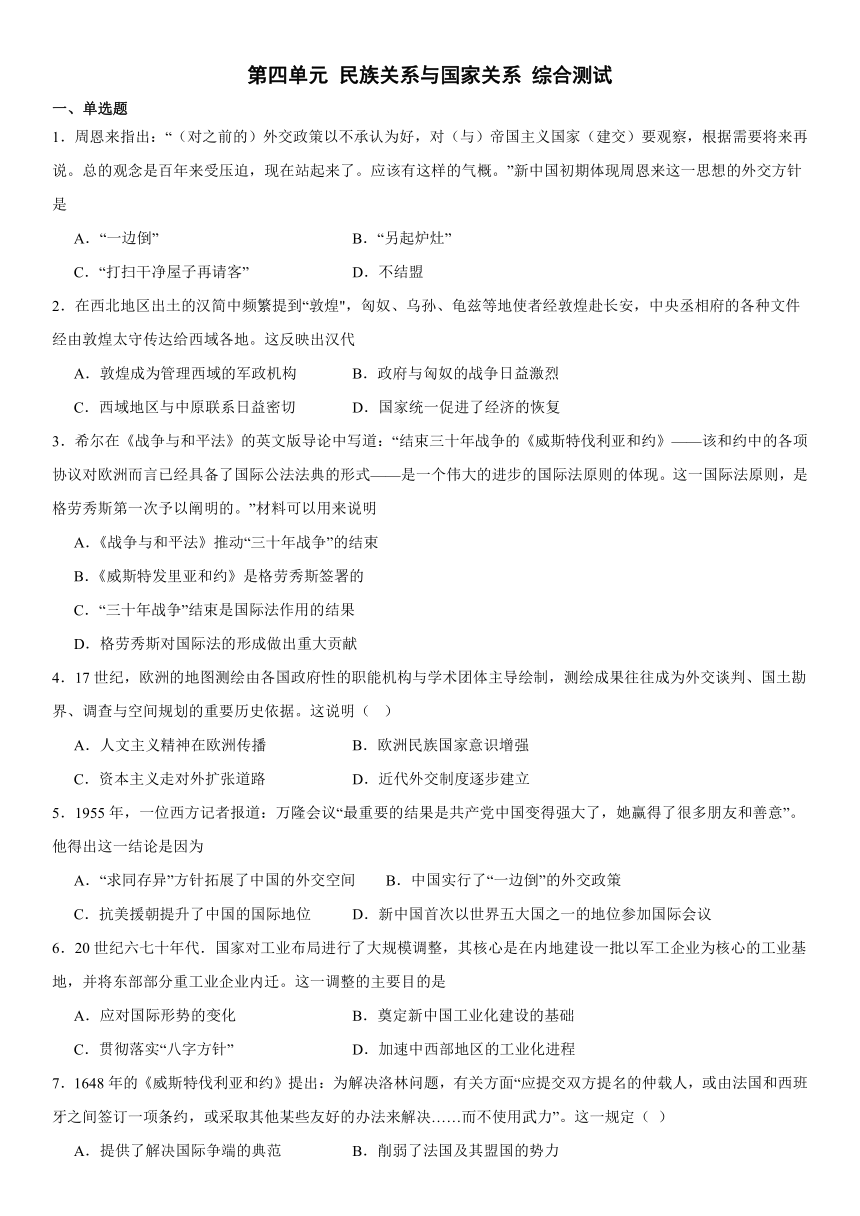

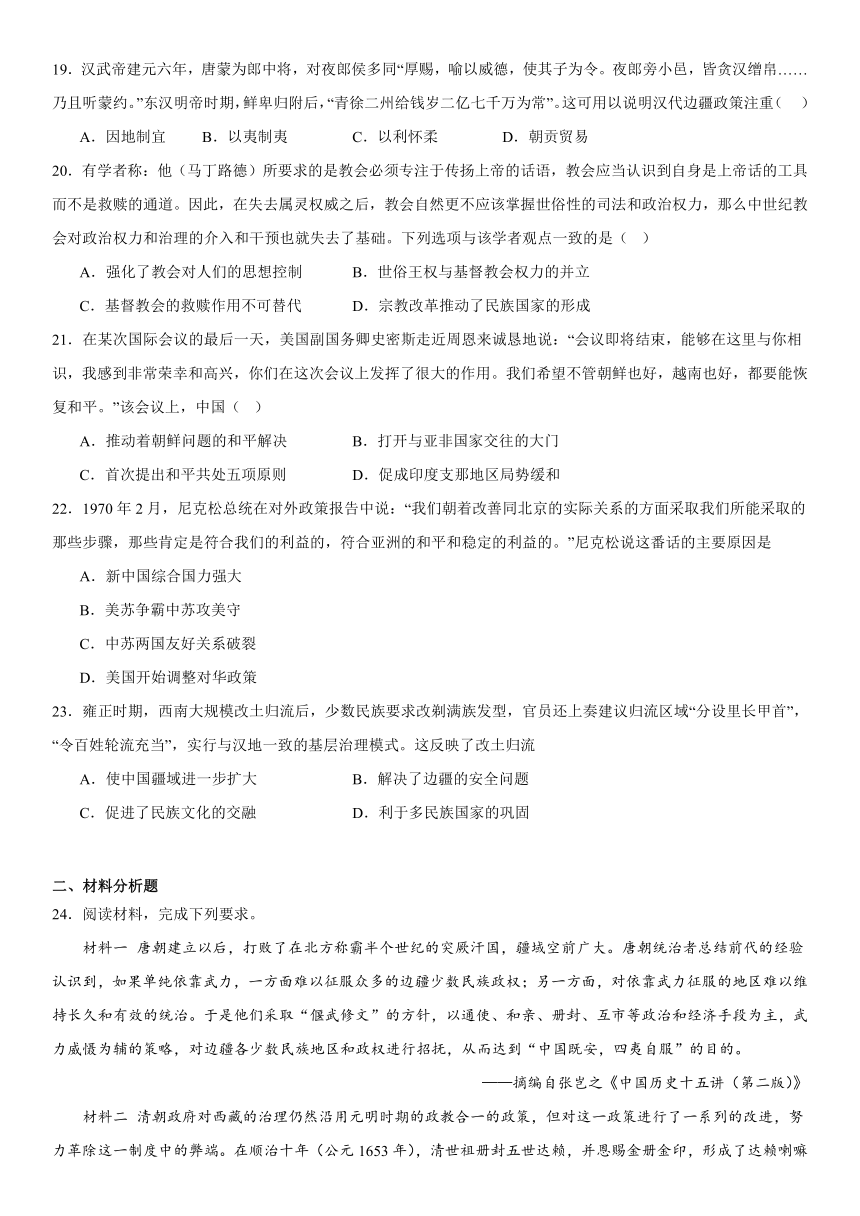

9.下图为日本近畿地区出土的秦汉文物数量地区分布图。这反映出( )

A.中国文化远播海外 B.中日民族开始直接交往

C.日本成为中国附属 D.朝贡贸易体系最终确立

10.2021年11月,中国和东盟共同宣布建立面向和平、安全、繁荣和可持续发展的全面战略伙伴关系。进一步明确中国和东盟双方商定领域深化务实合作的承诺。这说明,我国( )

A.切实贯彻“亲诚惠容”理念 B.外交政策实现了重大调整

C.积极践行“真实亲诚”原则 D.为世界和平提出中国方案

11.1814年9月至1815年6月,英俄奥普在奥地利召开会议,并通过《最后议定书》,其核心内容有两条:一是在法国以及被拿破仑占领过的国家恢复旧王朝的统治;二是恢复拿破仑战争之前的欧洲国家领土状况。对此理解正确的是( )

A.促进战后资本主义世界经济的恢复和发展

B.欧洲在封建主义复辟的基础上恢复了秩序

C.欧洲在处理世界性的事务中起了领导作用

D.促进了经济全球化和政治多极化局面出现

12.民族区域自治是我国在有一定数量的少数民族共同居住于同--区域的地方推行的一项重大政治制度。材料主要论述了

A.实行民族区域自治的优越性 B.实行民族区域自治的必要条件

C.民族区域自治有利于民族团结 D.实行民族区域自治的理论依据

13.美国在1969年7月宣布了一系列单方面主动议案,如取消不准美国人前往中国旅行的禁令,美国人可以携带一切美元的中国物品进入美国,准许某一限.量之内的美国货物输往中国。这些改变

A.说明美国孤立中国政策破产

B.旨在向中国传递改善双方关系的愿望

C.推动中美关系开始走向正常化轨道

D.主要受中苏关系恶化的影响

14.1971年7月6日,当时的美国总统尼克松在堪萨斯城发表讲话,把世界分为五极,称中国是五极之一,第一次对中国使用了中华人民共和国的称谓。这表明

A.美国孤立新中国政策破产 B.美国考虑改善与新中国的关系

C.新中国外交取得了新突破 D.世界多极化趋势开始出现

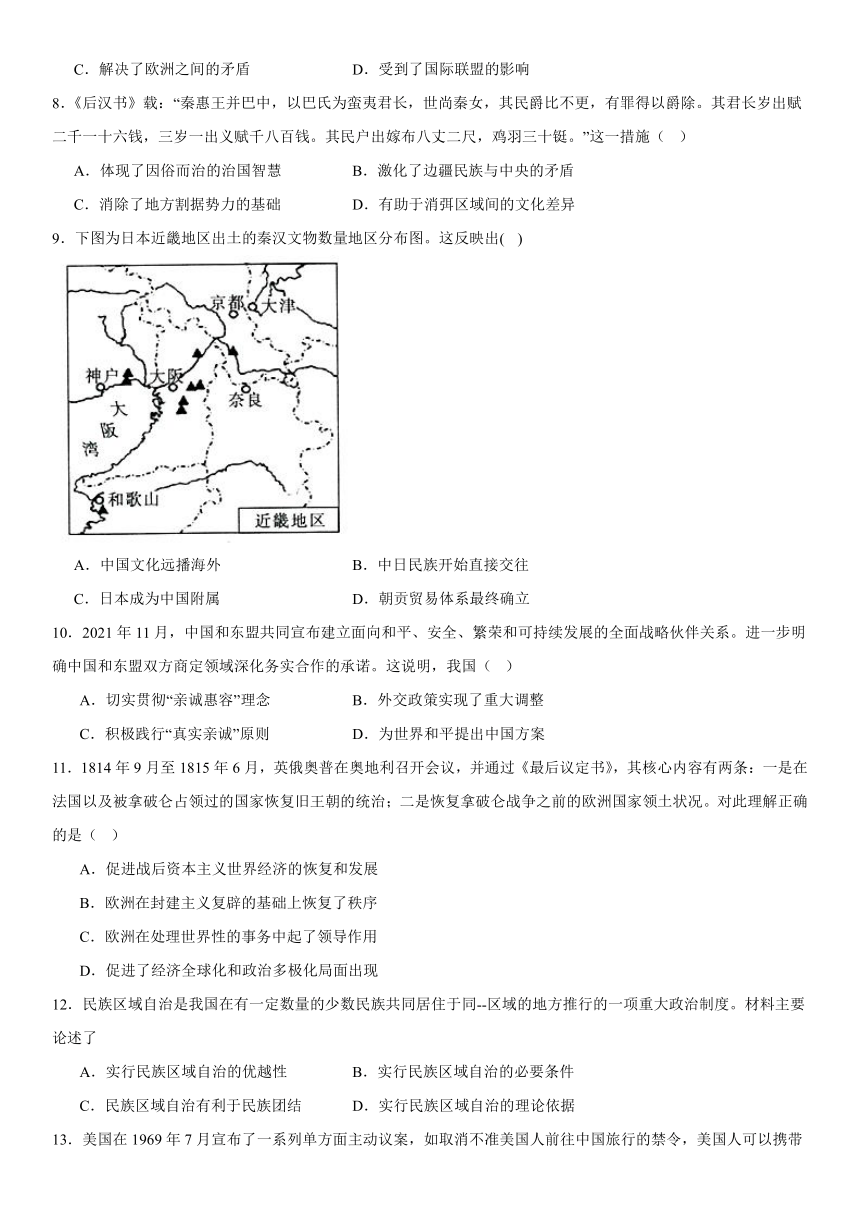

15.与图1、图2和图3历史人物关联的共同主题是( )

图1 圣女贞德 图2 亨利八世 图3 拿破仑

A.西欧民族国家的发展历程 B.宗教改革推动西欧近代化

C.近代欧洲女权意识的觉醒 D.西方等级君主制的兴与衰

16.2018年6月,习近平主席在上海合作组织会议上指出,上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力,根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”,主张互信、互利、平等、协商,尊重多样文明,谋求共同发展。由此可知,“上海精神”

A.体现了“一边倒”的外交方针 B.彰显了合作共赢的外交理念

C.反映了“结盟”外交的新思路 D.促进了亚洲各国的友好合作

17.清朝统一回疆后,回人的习惯法“回例”仍然是当地刑案司法中的主要法律依据。乾隆中期以来,清律和回例开始并存于回人命案的司法中,乾隆五十七年明确规定回人中的重案必须依据清律判决,回例只适用于一般刑案。同治时期,回例在回疆的刑案司法中最终被废除。这一变化表明清朝( )

A.推进制度趋同以巩固国家统一 B.变革司法体系以维持羁縻统治

C.实行因俗而治的边疆治理政策 D.消弭少数民族同中原文化差异

18.1955年,周恩来在某次国际会议的发言中说,中国代表团“是来求团结而不是来吵架的”“是来求同而不是来立异的”。这次会议是

A.万隆会议 B.日内瓦会议

C.第26届联合国大会 D.亚大经合组织会议

19.汉武帝建元六年,唐蒙为郎中将,对夜郎侯多同“厚赐,喻以威德,使其子为令。夜郎旁小邑,皆贪汉缯帛……乃且听蒙约。”东汉明帝时期,鲜卑归附后,“青徐二州给钱岁二亿七千万为常”。这可用以说明汉代边疆政策注重( )

A.因地制宜 B.以夷制夷 C.以利怀柔 D.朝贡贸易

20.有学者称:他(马丁路德)所要求的是教会必须专注于传扬上帝的话语,教会应当认识到自身是上帝话的工具而不是救赎的通道。因此,在失去属灵权威之后,教会自然更不应该掌握世俗性的司法和政治权力,那么中世纪教会对政治权力和治理的介入和干预也就失去了基础。下列选项与该学者观点一致的是( )

A.强化了教会对人们的思想控制 B.世俗王权与基督教会权力的并立

C.基督教会的救赎作用不可替代 D.宗教改革推动了民族国家的形成

21.在某次国际会议的最后一天,美国副国务卿史密斯走近周恩来诚恳地说:“会议即将结束,能够在这里与你相识,我感到非常荣幸和高兴,你们在这次会议上发挥了很大的作用。我们希望不管朝鲜也好,越南也好,都要能恢复和平。”该会议上,中国( )

A.推动着朝鲜问题的和平解决 B.打开与亚非国家交往的大门

C.首次提出和平共处五项原则 D.促成印度支那地区局势缓和

22.1970年2月,尼克松总统在对外政策报告中说:“我们朝着改善同北京的实际关系的方面采取我们所能采取的那些步骤,那些肯定是符合我们的利益的,符合亚洲的和平和稳定的利益的。”尼克松说这番话的主要原因是

A.新中国综合国力强大

B.美苏争霸中苏攻美守

C.中苏两国友好关系破裂

D.美国开始调整对华政策

23.雍正时期,西南大规模改土归流后,少数民族要求改剃满族发型,官员还上奏建议归流区域“分设里长甲首”,“令百姓轮流充当”,实行与汉地一致的基层治理模式。这反映了改土归流

A.使中国疆域进一步扩大 B.解决了边疆的安全问题

C.促进了民族文化的交融 D.利于多民族国家的巩固

二、材料分析题

24.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝建立以后,打败了在北方称霸半个世纪的突厥汗国,疆域空前广大。唐朝统治者总结前代的经验认识到,如果单纯依靠武力,一方面难以征服众多的边疆少数民族政权;另一方面,对依靠武力征服的地区难以维持长久和有效的统治。于是他们采取“偃武修文”的方针,以通使、和亲、册封、互市等政治和经济手段为主,武力威慑为辅的策略,对边疆各少数民族地区和政权进行招抚,从而达到“中国既安,四夷自服”的目的。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲(第二版)》

材料二 清朝政府对西藏的治理仍然沿用元明时期的政教合一的政策,但对这一政策进行了一系列的改进,努力革除这一制度中的弊端。在顺治十年(公元1653年),清世祖册封五世达赖,并恩赐金册金印,形成了达赖喇嘛必须经清朝中央政府册封的定制。特别是乾隆时期,他对西藏原有的政教合一制度进行了大胆的改革,如“金瓶掣签”制度的出现和《钦定西藏善后章程》的出台。这种政教合一制度和对宗教势力的合理掌控使清朝中央政府对西藏的管理和统治得到了极大的加强。

——摘编自许安平《从元清两代民族政策对比看民族关系状态的重要性》

(1)根据材料一,指出唐朝政府处理民族关系的方针和策略?

(2)根据材料二,概括清朝政府治理西藏的基本政策和主要措施。

25.阅读材料,回答问题

材料一 A悬泉汉简详细记载了公元前39年的一次纠纷。4名粟特使节向敦煌的中国官员上诉,称他们卖的骆驼价钱太低,中国官员支付的是又瘦又黄的骆驼价,而他们的骆驼是又白又肥的骆驼。公元前39年,敦煌官员为这起纠纷下了定论:粟特人已经得到了合理的报偿。

——B王素《悬泉汉简所见康居史料考释》

材料二 “如此不尽人情地对待这些使节,可能是因为汉朝官员一直对粟特人怀恨在心,因为他们和汉朝长久以来的敌人……合作,因此故意少付钱以报复粟特人。”

——C荣新江《中外关系史:新史料与新问题》

注:悬泉汉简出土于甘肃敦煌汉代悬泉置,1987年发掘出35000多件废弃的文书,23000多件有汉字的木简。……大约2000根简有纪年,在公元前111到公元107年之间,这正是军营有人驻扎的时期。

材料三 唐朝统一全国后,历“贞观之治”和“开元盛世”,国力强盛,周边民族及亚洲、欧洲等七十多个国家与唐朝建立了友好关系。唐朝统治者认为隋朝灭亡的一大原因在于外交政策的失误,过于“大汉族主义”,因此唐朝采用当时国际上遵循的外交语言,与各国元首亲热地称兄道弟,而且还特别重视民间经贸文化交流,通过不断的民间交流来影响到各国的外交政策倾向,对前来中国的海外商贾,采取了不少保护性措施。如《唐律》规定,官员不得无故刁难外国商旅进入关津,对于“无故留难者,一日主司答四十,十日笞一等,罪止杖一百”。

——摘编自曹文君《从外交政策看唐朝统治者的对外意识》等

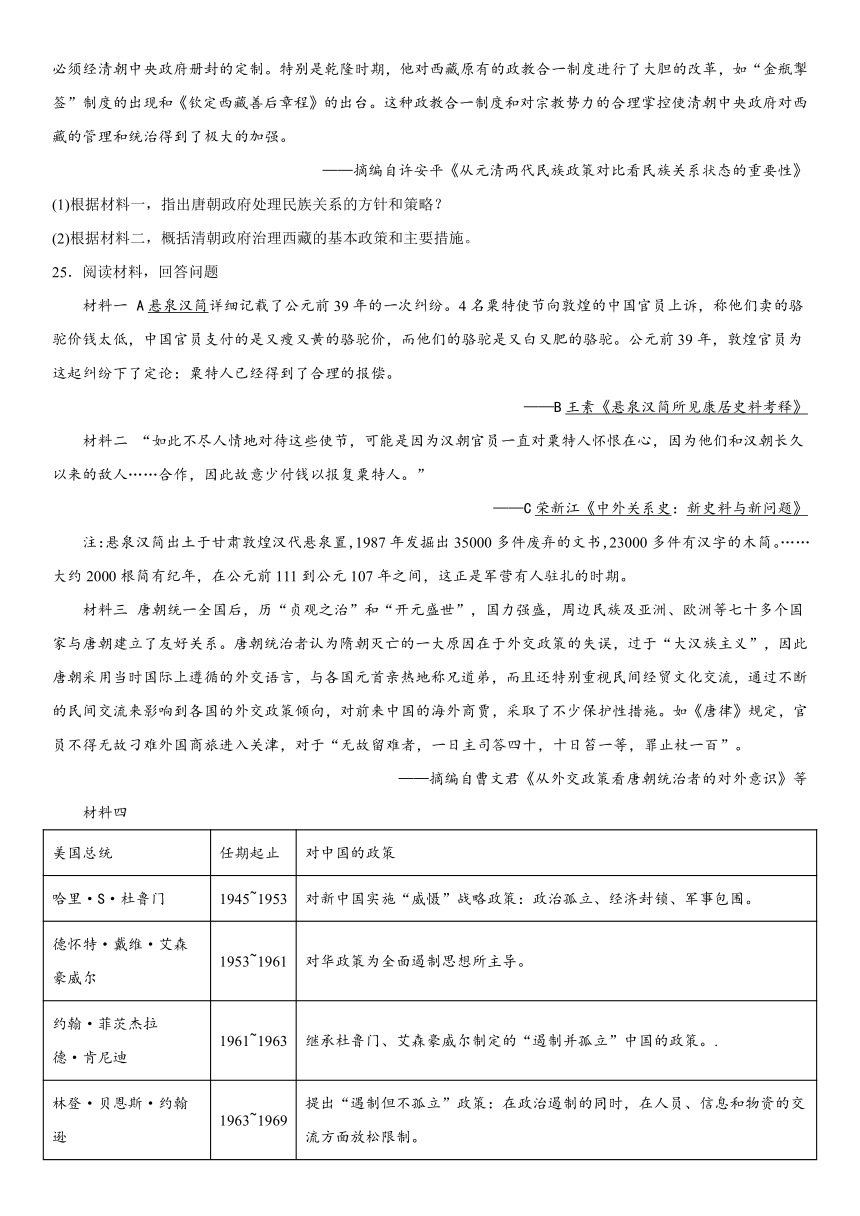

材料四

美国总统 任期起止 对中国的政策

哈里·S·杜鲁门 1945~1953 对新中国实施“威慑”战略政策:政治孤立、经济封锁、军事包围。

德怀特·戴维·艾森豪威尔 1953~1961 对华政策为全面遏制思想所主导。

约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪 1961~1963 继承杜鲁门、艾森豪威尔制定的“遏制并孤立”中国的政策。.

林登·贝恩斯·约翰逊 1963~1969 提出“遇制但不孤立”政策:在政治遏制的同时,在人员、信息和物资的交流方面放松限制。

理查德·米尔豪斯·尼克松 1969~1974 调整美国对华政策:打开通向北京之路。逐步取消了对新中国的经济封锁和贸易禁运。

杰拉尔德·鲁道夫·福特 1974~1977 多次表示将继续推进中美关系向前发展,努力实现两国关系正常化。

詹姆斯·厄尔·卡特 1977~1981 把与中国建交列入了议事日程。

罗纳德·威尔逊·里根 1981~1989 强调与中国“长期、持久和建设性关系”,更加注重发展“全面关系”,包括经济合作和贸易关系等。

乔治·赫伯特·沃克·布 1989~1993 保持接触和合作的美中关系,但以总统行政命令形式宣布了一些制裁。

威廉·杰斐逊·克林顿 1993~2001 “接触”与“遇制”交替使用,合作与竞争并行。

(1)上述材料中划线部分,就研究汉代丝绸之路而言,哪个是一手材料,哪个是二手材料。(填写字母)

(2)材料一和材料二,对丝绸之路贸易纠纷进行史实陈述的是哪个,对其进行历史解释的是哪个。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出唐朝外交状况并简析其影响.(注意外交状况和影响依次作答)

(4)采用一个新的时间尺度,对中美关系进行阶段划分,并依据史实说明划分依据。

三、论述题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料 外交代表,又称外交使节,是一个国家派往其他国家或国际组织的代表。真正意义上的外交人员衔级制度是在1815年维也纳会议之后逐渐形成的,但临时派遣使者和常驻外交使节(或使团)在此之前已经出现。按照国际法律、法规,外交代表的等级可分为四等(如下表所示)。

等级 类型 历史渊源(或背景) 相关内容

第一等级 特命全权大使(简称大使) 常驻外交使节的形成 作为最高一级的外交代表,系一国元首向另一国元首派遣的代表。享有完全的外交特权和豁免权。在现代国际关系中,互派大使级外交代表是各国通行做法

高级专员 世界殖民体系瓦解,“日不落帝国”蜕变为“英联邦” 英联邦各成员国之间互相派遣的外交代表。在以英国国王(或女王)为元首的英联邦国家之间,高级专员由总理派遣

教廷大使 宗教改革后,政教逐渐分离 作为梵蒂冈教皇派出的大使,在《维也纳外交关系公约》的规定中有特别说明

第二等级 特使 古代国家交往中的临时性“使节” 作为临时执行某项使命而派遣的外交代表,又称临时外交代表。通常由国家元首或政府首脑派遣,称为总统(国王)特使或政府代表。在特使使命完成归国后,其特使身份即告终止

第三等级 特命全权公使 常驻外交使节的形成 一国元首向另一国元首派遣的外交代表,所受礼遇次于大使,所享有的外交特权和豁免权与大使相同;第二次世界大战以后,绝大多数国家都把特命全权公使升格为特命全权大使

教廷公使 宗教改革后,政教逐渐分离 其派遣情况与教廷大使相同

第四等级 代办 大使、公使因故不在,由低级外交官代理其工作的情形 由一国外交部长向另一国外交部长派遣,系最低一级的外交代表,其任务主要是继续谈判以建立外交关系事宜并办理侨务和商务业务

——据中华人民共和国外交部官方网站《礼宾知识》等整理

根据材料并结合所学世界史知识,围绕“外交制度和国际关系”自拟一个具体的论题,并加以阐述。(要求:论题明确,阐述须有史实依据,逻辑清晰)

参考答案:

1.B

2.C

3.D

4.B

5.A

6.A

7.A

8.A

9.A

10.A

11.B

12.B

13.B

14.B

15.A

16.B

17.A

18.A

19.C

20.D

21.D

22.B

23.D

24.(1)方针:偃武修文。策略:政治和经济手段为主,武力威慑为辅。

(2)政策:政教合一。措施:册封达赖;实行金瓶掣签制度;颁布《钦定西藏善后章程》。

25.(1)A;BC

(2)史实陈述:材料一,历史解释:材料二

(3)状况:同周边民族及亚洲、欧洲等七十多个国家保持友好关系。

影响:促进了唐朝与周边民族的经济文化交流与发展,促进民族交融;扩大了中华文化的影响力;促进唐朝经济文化的发展,提高唐朝综合国力。(任意答出两点影响即可)

(4)①对抗时期(1949—1969年)二战结束后,美国企图称霸世界,出台杜鲁门主义,推行反共、反社会主义政策,遏制孤立新中国。新中国建立社会主义制度,实行一边倒的外交政策,抗美援朝沉重打击了美国的霸权主义。②缓和、正常化时期(1969—1989年)这一时期美国在越战中严重耗费了国力,在美苏争霸中处于劣势,迫使美调整战略和对华关系。中苏关系破裂,中国国际地位的逐步提高。③紧张、缓和并存时期(1989年代以来)美国加紧对中国“和平演变”,不断制造矛盾和摩擦;中国改革开放取得巨大成功和国际政治地位不断提高,冲击了美国的霸权地位。冷战结束后,经济全球化迅速发展,中美经济交流日益加深。

26.论题:外交代表等级的演化反映出国际关系的平等化趋势。

阐述:17世纪中叶建立的威斯特伐利亚体系确立了国际关系中的基本原则,这为主权国家之间的平等往来奠定了重要基础。与此同时,欧洲国家纷纷相互派遣常驻外交使节和外交使团,近代外交制度开始形成。1815年的维也纳会议通过了《维也纳外交关系公约》,此后,外交人员的衔级制度逐渐建立起来。但维也纳体系的实质是拿破仑帝国覆灭后,欧洲封建国家所建立的国际秩序,具有严重的不平等性,罗马教会的政治影响仍广泛存在,国际关系领域崇尚“实力为尊”,强权政治泛滥。如19世纪中后期西方列强与中国通过缔结国际条约建立起公使级外交关系,但中国和西方列强在外交关系上(外交特权和豁免权方面)严重不平等。第二次世界大战后,世界殖民体系土崩瓦解,新兴民族国家和发达国家(曾经的宗主国)之间,互派大使级外交代表成为通行做法。公使级外交代表逐渐淡出历史舞台,在一些存在严重立场或利益分歧的国家也通过互派代办的方式,作为正式建交的准备,这些实践反映了现代国际关系正在向着平等化方向发展。

综上所述,外交代表的等级划分(衔级制度)是近代欧洲国际关系体系和国际法发展的产物,随着近代外交制度向美洲、亚洲等地的扩展和新兴民族国家的崛起,现代国际关系朝着越发平等的方向发展。

一、单选题

1.周恩来指出:“(对之前的)外交政策以不承认为好,对(与)帝国主义国家(建交)要观察,根据需要将来再说。总的观念是百年来受压迫,现在站起来了。应该有这样的气概。”新中国初期体现周恩来这一思想的外交方针是

A.“一边倒” B.“另起炉灶”

C.“打扫干净屋子再请客” D.不结盟

2.在西北地区出土的汉简中频繁提到“敦煌",匈奴、乌孙、龟兹等地使者经敦煌赴长安,中央丞相府的各种文件经由敦煌太守传达给西域各地。这反映出汉代

A.敦煌成为管理西域的军政机构 B.政府与匈奴的战争日益激烈

C.西域地区与中原联系日益密切 D.国家统一促进了经济的恢复

3.希尔在《战争与和平法》的英文版导论中写道:“结束三十年战争的《威斯特伐利亚和约》——该和约中的各项协议对欧洲而言已经具备了国际公法法典的形式——是一个伟大的进步的国际法原则的体现。这一国际法原则,是格劳秀斯第一次予以阐明的。”材料可以用来说明

A.《战争与和平法》推动“三十年战争”的结束

B.《威斯特发里亚和约》是格劳秀斯签署的

C.“三十年战争”结束是国际法作用的结果

D.格劳秀斯对国际法的形成做出重大贡献

4.17世纪,欧洲的地图测绘由各国政府性的职能机构与学术团体主导绘制,测绘成果往往成为外交谈判、国土勘界、调查与空间规划的重要历史依据。这说明( )

A.人文主义精神在欧洲传播 B.欧洲民族国家意识增强

C.资本主义走对外扩张道路 D.近代外交制度逐步建立

5.1955年,一位西方记者报道:万隆会议“最重要的结果是共产党中国变得强大了,她赢得了很多朋友和善意”。他得出这一结论是因为

A.“求同存异”方针拓展了中国的外交空间 B.中国实行了“一边倒”的外交政策

C.抗美援朝提升了中国的国际地位 D.新中国首次以世界五大国之一的地位参加国际会议

6.20世纪六七十年代.国家对工业布局进行了大规模调整,其核心是在内地建设一批以军工企业为核心的工业基地,并将东部部分重工业企业内迁。这一调整的主要目的是

A.应对国际形势的变化 B.奠定新中国工业化建设的基础

C.贯彻落实“八字方针” D.加速中西部地区的工业化进程

7.1648年的《威斯特伐利亚和约》提出:为解决洛林问题,有关方面“应提交双方提名的仲载人,或由法国和西班牙之间签订一项条约,或采取其他某些友好的办法来解决……而不使用武力”。这一规定( )

A.提供了解决国际争端的典范 B.削弱了法国及其盟国的势力

C.解决了欧洲之间的矛盾 D.受到了国际联盟的影响

8.《后汉书》载:“秦惠王并巴中,以巴氏为蛮夷君长,世尚秦女,其民爵比不更,有罪得以爵除。其君长岁出赋二千一十六钱,三岁一出义赋千八百钱。其民户出嫁布八丈二尺,鸡羽三十铤。”这一措施( )

A.体现了因俗而治的治国智慧 B.激化了边疆民族与中央的矛盾

C.消除了地方割据势力的基础 D.有助于消弭区域间的文化差异

9.下图为日本近畿地区出土的秦汉文物数量地区分布图。这反映出( )

A.中国文化远播海外 B.中日民族开始直接交往

C.日本成为中国附属 D.朝贡贸易体系最终确立

10.2021年11月,中国和东盟共同宣布建立面向和平、安全、繁荣和可持续发展的全面战略伙伴关系。进一步明确中国和东盟双方商定领域深化务实合作的承诺。这说明,我国( )

A.切实贯彻“亲诚惠容”理念 B.外交政策实现了重大调整

C.积极践行“真实亲诚”原则 D.为世界和平提出中国方案

11.1814年9月至1815年6月,英俄奥普在奥地利召开会议,并通过《最后议定书》,其核心内容有两条:一是在法国以及被拿破仑占领过的国家恢复旧王朝的统治;二是恢复拿破仑战争之前的欧洲国家领土状况。对此理解正确的是( )

A.促进战后资本主义世界经济的恢复和发展

B.欧洲在封建主义复辟的基础上恢复了秩序

C.欧洲在处理世界性的事务中起了领导作用

D.促进了经济全球化和政治多极化局面出现

12.民族区域自治是我国在有一定数量的少数民族共同居住于同--区域的地方推行的一项重大政治制度。材料主要论述了

A.实行民族区域自治的优越性 B.实行民族区域自治的必要条件

C.民族区域自治有利于民族团结 D.实行民族区域自治的理论依据

13.美国在1969年7月宣布了一系列单方面主动议案,如取消不准美国人前往中国旅行的禁令,美国人可以携带一切美元的中国物品进入美国,准许某一限.量之内的美国货物输往中国。这些改变

A.说明美国孤立中国政策破产

B.旨在向中国传递改善双方关系的愿望

C.推动中美关系开始走向正常化轨道

D.主要受中苏关系恶化的影响

14.1971年7月6日,当时的美国总统尼克松在堪萨斯城发表讲话,把世界分为五极,称中国是五极之一,第一次对中国使用了中华人民共和国的称谓。这表明

A.美国孤立新中国政策破产 B.美国考虑改善与新中国的关系

C.新中国外交取得了新突破 D.世界多极化趋势开始出现

15.与图1、图2和图3历史人物关联的共同主题是( )

图1 圣女贞德 图2 亨利八世 图3 拿破仑

A.西欧民族国家的发展历程 B.宗教改革推动西欧近代化

C.近代欧洲女权意识的觉醒 D.西方等级君主制的兴与衰

16.2018年6月,习近平主席在上海合作组织会议上指出,上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力,根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”,主张互信、互利、平等、协商,尊重多样文明,谋求共同发展。由此可知,“上海精神”

A.体现了“一边倒”的外交方针 B.彰显了合作共赢的外交理念

C.反映了“结盟”外交的新思路 D.促进了亚洲各国的友好合作

17.清朝统一回疆后,回人的习惯法“回例”仍然是当地刑案司法中的主要法律依据。乾隆中期以来,清律和回例开始并存于回人命案的司法中,乾隆五十七年明确规定回人中的重案必须依据清律判决,回例只适用于一般刑案。同治时期,回例在回疆的刑案司法中最终被废除。这一变化表明清朝( )

A.推进制度趋同以巩固国家统一 B.变革司法体系以维持羁縻统治

C.实行因俗而治的边疆治理政策 D.消弭少数民族同中原文化差异

18.1955年,周恩来在某次国际会议的发言中说,中国代表团“是来求团结而不是来吵架的”“是来求同而不是来立异的”。这次会议是

A.万隆会议 B.日内瓦会议

C.第26届联合国大会 D.亚大经合组织会议

19.汉武帝建元六年,唐蒙为郎中将,对夜郎侯多同“厚赐,喻以威德,使其子为令。夜郎旁小邑,皆贪汉缯帛……乃且听蒙约。”东汉明帝时期,鲜卑归附后,“青徐二州给钱岁二亿七千万为常”。这可用以说明汉代边疆政策注重( )

A.因地制宜 B.以夷制夷 C.以利怀柔 D.朝贡贸易

20.有学者称:他(马丁路德)所要求的是教会必须专注于传扬上帝的话语,教会应当认识到自身是上帝话的工具而不是救赎的通道。因此,在失去属灵权威之后,教会自然更不应该掌握世俗性的司法和政治权力,那么中世纪教会对政治权力和治理的介入和干预也就失去了基础。下列选项与该学者观点一致的是( )

A.强化了教会对人们的思想控制 B.世俗王权与基督教会权力的并立

C.基督教会的救赎作用不可替代 D.宗教改革推动了民族国家的形成

21.在某次国际会议的最后一天,美国副国务卿史密斯走近周恩来诚恳地说:“会议即将结束,能够在这里与你相识,我感到非常荣幸和高兴,你们在这次会议上发挥了很大的作用。我们希望不管朝鲜也好,越南也好,都要能恢复和平。”该会议上,中国( )

A.推动着朝鲜问题的和平解决 B.打开与亚非国家交往的大门

C.首次提出和平共处五项原则 D.促成印度支那地区局势缓和

22.1970年2月,尼克松总统在对外政策报告中说:“我们朝着改善同北京的实际关系的方面采取我们所能采取的那些步骤,那些肯定是符合我们的利益的,符合亚洲的和平和稳定的利益的。”尼克松说这番话的主要原因是

A.新中国综合国力强大

B.美苏争霸中苏攻美守

C.中苏两国友好关系破裂

D.美国开始调整对华政策

23.雍正时期,西南大规模改土归流后,少数民族要求改剃满族发型,官员还上奏建议归流区域“分设里长甲首”,“令百姓轮流充当”,实行与汉地一致的基层治理模式。这反映了改土归流

A.使中国疆域进一步扩大 B.解决了边疆的安全问题

C.促进了民族文化的交融 D.利于多民族国家的巩固

二、材料分析题

24.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝建立以后,打败了在北方称霸半个世纪的突厥汗国,疆域空前广大。唐朝统治者总结前代的经验认识到,如果单纯依靠武力,一方面难以征服众多的边疆少数民族政权;另一方面,对依靠武力征服的地区难以维持长久和有效的统治。于是他们采取“偃武修文”的方针,以通使、和亲、册封、互市等政治和经济手段为主,武力威慑为辅的策略,对边疆各少数民族地区和政权进行招抚,从而达到“中国既安,四夷自服”的目的。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲(第二版)》

材料二 清朝政府对西藏的治理仍然沿用元明时期的政教合一的政策,但对这一政策进行了一系列的改进,努力革除这一制度中的弊端。在顺治十年(公元1653年),清世祖册封五世达赖,并恩赐金册金印,形成了达赖喇嘛必须经清朝中央政府册封的定制。特别是乾隆时期,他对西藏原有的政教合一制度进行了大胆的改革,如“金瓶掣签”制度的出现和《钦定西藏善后章程》的出台。这种政教合一制度和对宗教势力的合理掌控使清朝中央政府对西藏的管理和统治得到了极大的加强。

——摘编自许安平《从元清两代民族政策对比看民族关系状态的重要性》

(1)根据材料一,指出唐朝政府处理民族关系的方针和策略?

(2)根据材料二,概括清朝政府治理西藏的基本政策和主要措施。

25.阅读材料,回答问题

材料一 A悬泉汉简详细记载了公元前39年的一次纠纷。4名粟特使节向敦煌的中国官员上诉,称他们卖的骆驼价钱太低,中国官员支付的是又瘦又黄的骆驼价,而他们的骆驼是又白又肥的骆驼。公元前39年,敦煌官员为这起纠纷下了定论:粟特人已经得到了合理的报偿。

——B王素《悬泉汉简所见康居史料考释》

材料二 “如此不尽人情地对待这些使节,可能是因为汉朝官员一直对粟特人怀恨在心,因为他们和汉朝长久以来的敌人……合作,因此故意少付钱以报复粟特人。”

——C荣新江《中外关系史:新史料与新问题》

注:悬泉汉简出土于甘肃敦煌汉代悬泉置,1987年发掘出35000多件废弃的文书,23000多件有汉字的木简。……大约2000根简有纪年,在公元前111到公元107年之间,这正是军营有人驻扎的时期。

材料三 唐朝统一全国后,历“贞观之治”和“开元盛世”,国力强盛,周边民族及亚洲、欧洲等七十多个国家与唐朝建立了友好关系。唐朝统治者认为隋朝灭亡的一大原因在于外交政策的失误,过于“大汉族主义”,因此唐朝采用当时国际上遵循的外交语言,与各国元首亲热地称兄道弟,而且还特别重视民间经贸文化交流,通过不断的民间交流来影响到各国的外交政策倾向,对前来中国的海外商贾,采取了不少保护性措施。如《唐律》规定,官员不得无故刁难外国商旅进入关津,对于“无故留难者,一日主司答四十,十日笞一等,罪止杖一百”。

——摘编自曹文君《从外交政策看唐朝统治者的对外意识》等

材料四

美国总统 任期起止 对中国的政策

哈里·S·杜鲁门 1945~1953 对新中国实施“威慑”战略政策:政治孤立、经济封锁、军事包围。

德怀特·戴维·艾森豪威尔 1953~1961 对华政策为全面遏制思想所主导。

约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪 1961~1963 继承杜鲁门、艾森豪威尔制定的“遏制并孤立”中国的政策。.

林登·贝恩斯·约翰逊 1963~1969 提出“遇制但不孤立”政策:在政治遏制的同时,在人员、信息和物资的交流方面放松限制。

理查德·米尔豪斯·尼克松 1969~1974 调整美国对华政策:打开通向北京之路。逐步取消了对新中国的经济封锁和贸易禁运。

杰拉尔德·鲁道夫·福特 1974~1977 多次表示将继续推进中美关系向前发展,努力实现两国关系正常化。

詹姆斯·厄尔·卡特 1977~1981 把与中国建交列入了议事日程。

罗纳德·威尔逊·里根 1981~1989 强调与中国“长期、持久和建设性关系”,更加注重发展“全面关系”,包括经济合作和贸易关系等。

乔治·赫伯特·沃克·布 1989~1993 保持接触和合作的美中关系,但以总统行政命令形式宣布了一些制裁。

威廉·杰斐逊·克林顿 1993~2001 “接触”与“遇制”交替使用,合作与竞争并行。

(1)上述材料中划线部分,就研究汉代丝绸之路而言,哪个是一手材料,哪个是二手材料。(填写字母)

(2)材料一和材料二,对丝绸之路贸易纠纷进行史实陈述的是哪个,对其进行历史解释的是哪个。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出唐朝外交状况并简析其影响.(注意外交状况和影响依次作答)

(4)采用一个新的时间尺度,对中美关系进行阶段划分,并依据史实说明划分依据。

三、论述题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料 外交代表,又称外交使节,是一个国家派往其他国家或国际组织的代表。真正意义上的外交人员衔级制度是在1815年维也纳会议之后逐渐形成的,但临时派遣使者和常驻外交使节(或使团)在此之前已经出现。按照国际法律、法规,外交代表的等级可分为四等(如下表所示)。

等级 类型 历史渊源(或背景) 相关内容

第一等级 特命全权大使(简称大使) 常驻外交使节的形成 作为最高一级的外交代表,系一国元首向另一国元首派遣的代表。享有完全的外交特权和豁免权。在现代国际关系中,互派大使级外交代表是各国通行做法

高级专员 世界殖民体系瓦解,“日不落帝国”蜕变为“英联邦” 英联邦各成员国之间互相派遣的外交代表。在以英国国王(或女王)为元首的英联邦国家之间,高级专员由总理派遣

教廷大使 宗教改革后,政教逐渐分离 作为梵蒂冈教皇派出的大使,在《维也纳外交关系公约》的规定中有特别说明

第二等级 特使 古代国家交往中的临时性“使节” 作为临时执行某项使命而派遣的外交代表,又称临时外交代表。通常由国家元首或政府首脑派遣,称为总统(国王)特使或政府代表。在特使使命完成归国后,其特使身份即告终止

第三等级 特命全权公使 常驻外交使节的形成 一国元首向另一国元首派遣的外交代表,所受礼遇次于大使,所享有的外交特权和豁免权与大使相同;第二次世界大战以后,绝大多数国家都把特命全权公使升格为特命全权大使

教廷公使 宗教改革后,政教逐渐分离 其派遣情况与教廷大使相同

第四等级 代办 大使、公使因故不在,由低级外交官代理其工作的情形 由一国外交部长向另一国外交部长派遣,系最低一级的外交代表,其任务主要是继续谈判以建立外交关系事宜并办理侨务和商务业务

——据中华人民共和国外交部官方网站《礼宾知识》等整理

根据材料并结合所学世界史知识,围绕“外交制度和国际关系”自拟一个具体的论题,并加以阐述。(要求:论题明确,阐述须有史实依据,逻辑清晰)

参考答案:

1.B

2.C

3.D

4.B

5.A

6.A

7.A

8.A

9.A

10.A

11.B

12.B

13.B

14.B

15.A

16.B

17.A

18.A

19.C

20.D

21.D

22.B

23.D

24.(1)方针:偃武修文。策略:政治和经济手段为主,武力威慑为辅。

(2)政策:政教合一。措施:册封达赖;实行金瓶掣签制度;颁布《钦定西藏善后章程》。

25.(1)A;BC

(2)史实陈述:材料一,历史解释:材料二

(3)状况:同周边民族及亚洲、欧洲等七十多个国家保持友好关系。

影响:促进了唐朝与周边民族的经济文化交流与发展,促进民族交融;扩大了中华文化的影响力;促进唐朝经济文化的发展,提高唐朝综合国力。(任意答出两点影响即可)

(4)①对抗时期(1949—1969年)二战结束后,美国企图称霸世界,出台杜鲁门主义,推行反共、反社会主义政策,遏制孤立新中国。新中国建立社会主义制度,实行一边倒的外交政策,抗美援朝沉重打击了美国的霸权主义。②缓和、正常化时期(1969—1989年)这一时期美国在越战中严重耗费了国力,在美苏争霸中处于劣势,迫使美调整战略和对华关系。中苏关系破裂,中国国际地位的逐步提高。③紧张、缓和并存时期(1989年代以来)美国加紧对中国“和平演变”,不断制造矛盾和摩擦;中国改革开放取得巨大成功和国际政治地位不断提高,冲击了美国的霸权地位。冷战结束后,经济全球化迅速发展,中美经济交流日益加深。

26.论题:外交代表等级的演化反映出国际关系的平等化趋势。

阐述:17世纪中叶建立的威斯特伐利亚体系确立了国际关系中的基本原则,这为主权国家之间的平等往来奠定了重要基础。与此同时,欧洲国家纷纷相互派遣常驻外交使节和外交使团,近代外交制度开始形成。1815年的维也纳会议通过了《维也纳外交关系公约》,此后,外交人员的衔级制度逐渐建立起来。但维也纳体系的实质是拿破仑帝国覆灭后,欧洲封建国家所建立的国际秩序,具有严重的不平等性,罗马教会的政治影响仍广泛存在,国际关系领域崇尚“实力为尊”,强权政治泛滥。如19世纪中后期西方列强与中国通过缔结国际条约建立起公使级外交关系,但中国和西方列强在外交关系上(外交特权和豁免权方面)严重不平等。第二次世界大战后,世界殖民体系土崩瓦解,新兴民族国家和发达国家(曾经的宗主国)之间,互派大使级外交代表成为通行做法。公使级外交代表逐渐淡出历史舞台,在一些存在严重立场或利益分歧的国家也通过互派代办的方式,作为正式建交的准备,这些实践反映了现代国际关系正在向着平等化方向发展。

综上所述,外交代表的等级划分(衔级制度)是近代欧洲国际关系体系和国际法发展的产物,随着近代外交制度向美洲、亚洲等地的扩展和新兴民族国家的崛起,现代国际关系朝着越发平等的方向发展。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理