第八单元 20世纪下半叶世界的新变化 单元练习(含解析)---2023-2024学年高一历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第八单元 20世纪下半叶世界的新变化 单元练习(含解析)---2023-2024学年高一历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-12 20:00:16 | ||

图片预览

文档简介

20世纪下半叶世界的新变化

1.二战后,美国援助以西欧和日本为重点,但1949年杜鲁门政府提出要“用我们的科学和技术的进步,以及工业发展的优势,促进不发达地区经济的改善与发展”,开始大规模援助非洲等地区。美国的这一变化旨在( )

A.笼络国内的黑人民众 B.调整对外援助的方向

C.塑造良好的国际形象 D.取得美苏争霸的优势

2.1948年,美英法宣布6月21日起在德国西占区实行货币改革,发行新马克。同年9月,西占区组成由阿登纳为首的65名州代表参加的议会委员会,主管临时宪法即《基本法》的拟订工作。1949年5月,西方三国军事长官批准《基本法》,同时公布了《占领法》。上述现象表明( )

A.雅尔塔体系被西方大国颠覆 B.德国走向分裂不可逆转

C.冷战思维具有深厚社会基础 D.英法美国家利益趋向一致

3.戴高乐重新执政后,法国于1959年宣布撤出受北约控制的法国地中海舰队,并反对美国在法国领土上存储核武器;1963年法国拒绝签署由美国、苏联和英国主导的《部分禁止核实验条约》;1966年宣布将退出美国主导的北约军事一体化体系。这些举措的主要目的是( )

A.摆脱美国控制保持独立自主 B.提高自身在欧洲共同体地位

C.增强自身的影响力和话语权 D.推动世界向多极化方向发展

4.1967年美国全国妇女组织起草了女性权利法案,提出:美国国会必须迅速通过平等权利宪法修正案;必须保证女性得到法律保护并享有产假;保证女性享有与男性同等的受教育权利等。并为此展开斗争,得到了比较广泛的支持。这反映了美国( )

A.妇女解放运动蓬勃开展 B.现代化提升了妇女自主意识

C.女性政治地位大幅提高 D.民主政治获得了广泛认同

5.1969年,尼克松在关岛发表谈话时指出:美国将以“伙伴关系、实力和谈判”为三大支柱的新和平战略,寻求在政治、经济和军事等方面,调整与盟友、与苏联、与中国的关系。该战略提出的背景是( )

A.美苏关系逐步走向缓和 B.中美关系已实现正常化

C.苏联推行积极进攻战略 D.美国经济进入滞胀阶段

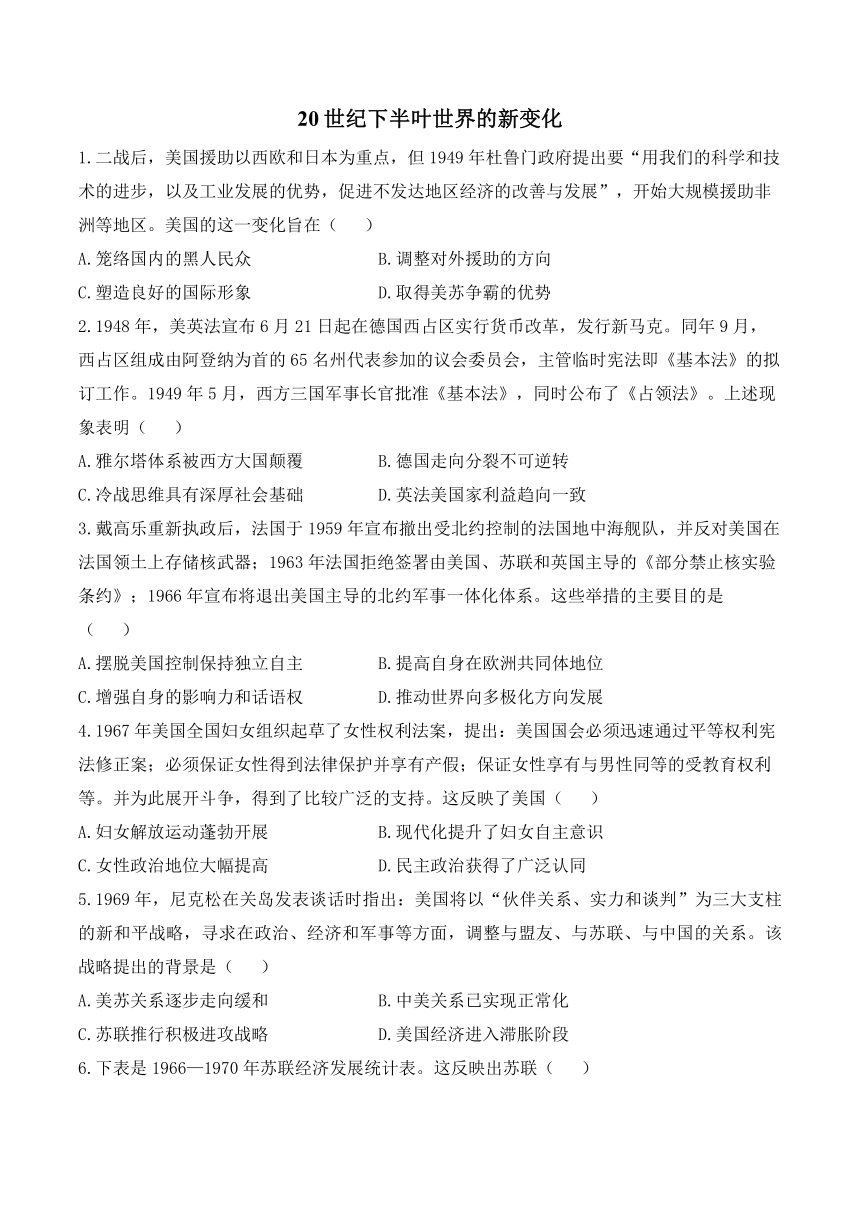

6.下表是1966—1970年苏联经济发展统计表。这反映出苏联( )

年度 实行新体 制企业数 占全部工业 企业的% 占工业 总产值的% 国民收入 年增长率% 工业总产值 年增长率% 农业总产值 年增长率%

1966 704 1.5 12 7.7 8.4 4.2

1967 7248 15 37

1968 26850 54 72

1969 36049 72 84

1970 41014 83 93

A.改革没有突破计划经济体制 B.新经济体制改革的收效明显

C.国民经济比例依然严重失调 D.改革集中于工业生产的领域

7.1970年9月,第三次不结盟国家和政府首脑会议通过了《卢萨卡宣言》,宣称“超级大国之间的恐怖均势没有给世界其他地区带来和平与安全”,并指责两个超级大国粗暴干涉别国内政,甚至采取武力颠覆别国政府等手段。据此可知不结盟运动( )

A.有利于建立国际政治新秩序 B.成为世界最重要一极

C.完成了反对霸权主义的任务 D.导致了两极格局解体

8.1982年11月开始担任苏联共产党总书记的安德罗波夫曾指出:“所有制方面的变革绝不会是一次性行动”,“这是一个长期的、多方面的、不应该简单化的过程”,“把‘我’的,即私有制的,变成‘我们’的,即公有制的,并非易事”。这一观点( )

A.为经济体制改革提供更大空间 B.突破了高度集中体制的限制

C.改革重点逐渐由经济转向政治 D.实现了对传统经济模式改造

9.20世纪70年代末,我国同美国实现了关系正常化,首先退出了和美国的冷战;1989年,

我国又实现了同苏联的关系正常化,彻底退出了冷战。这反映出我国( )

A.优先发展与美国外交关系 B.推行全方位对外开放政策

C.外交受到意识形态的束缚 D.采取灵活务实的外交政策

10.冷战结束后,日本对美洲的经济外交更加活跃,1992年累计直接投资就占日本海外投资的12%。同时日本积极增加对非洲的经济援助,支持非洲国家的政治改革与和平解决彼此间的军事冲突。进入21世纪后,日欧双边政治和安全合作得到加强,双边贸易的相互依存度也得到提高。这些活动表明( )

A.世界经济区域化趋势加强 B.日本积极谋求世界大国地位

C.日本“泡沫经济”已经破灭 D.美日之间的矛盾进一步加剧

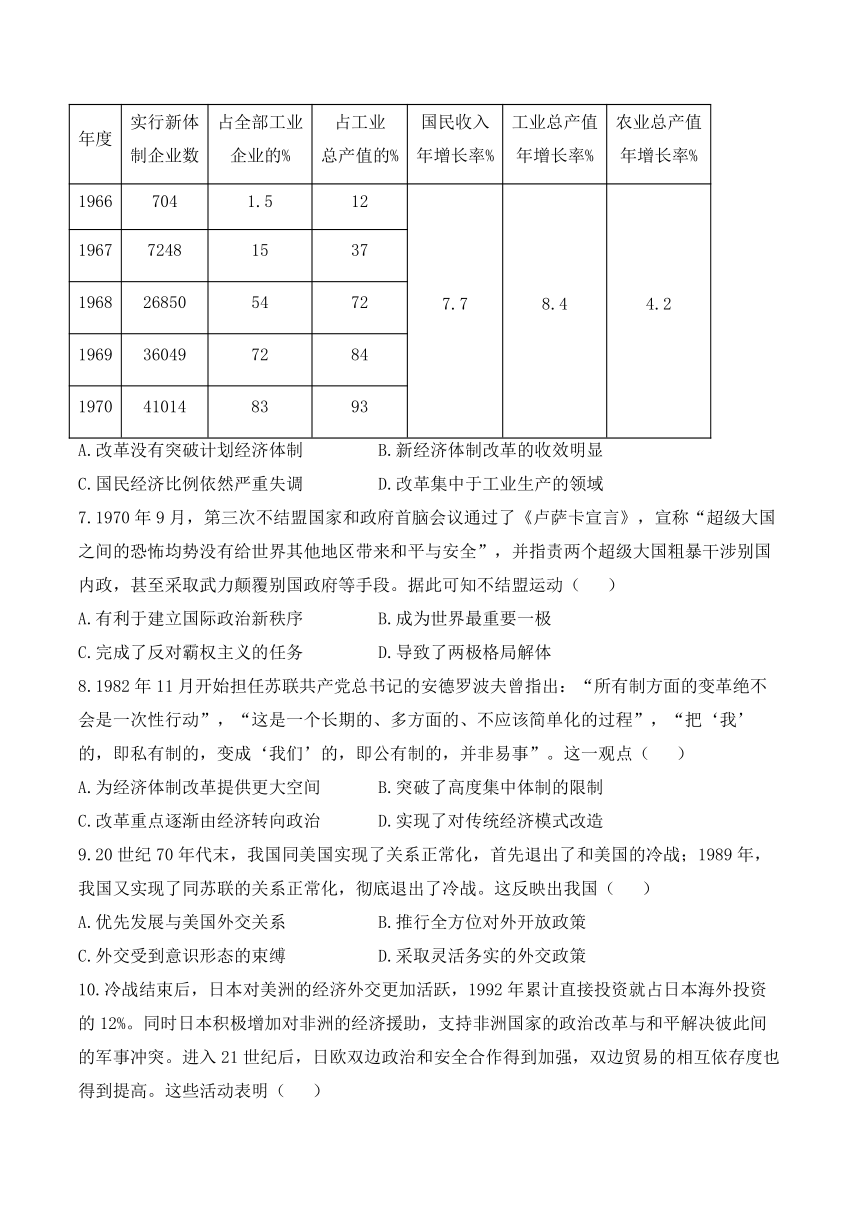

11.从下表可推断出的历史信息是( )

二战后美国、联邦德国、日本就业人口分布变化表

经济部门 年份 美国(%) 联邦德国(%) 日本(%)

农业 1950 12.2 23.2 50.7

1990 2.8 5.1 7.2

工业 1950 34.7 42.2 22.2

1990 25.8 40.5 33.6

服务业 1950 48.9 32.4 26.6

1990 71.4 54.4 59.2

A.以美国为代表的发达国家农业趋于衰落B.发达国家中间阶层的发展已经趋于稳定

C.美日欧三足鼎立的形成冲击了两极格局D.资本主义国家的社会结构出现了新变化

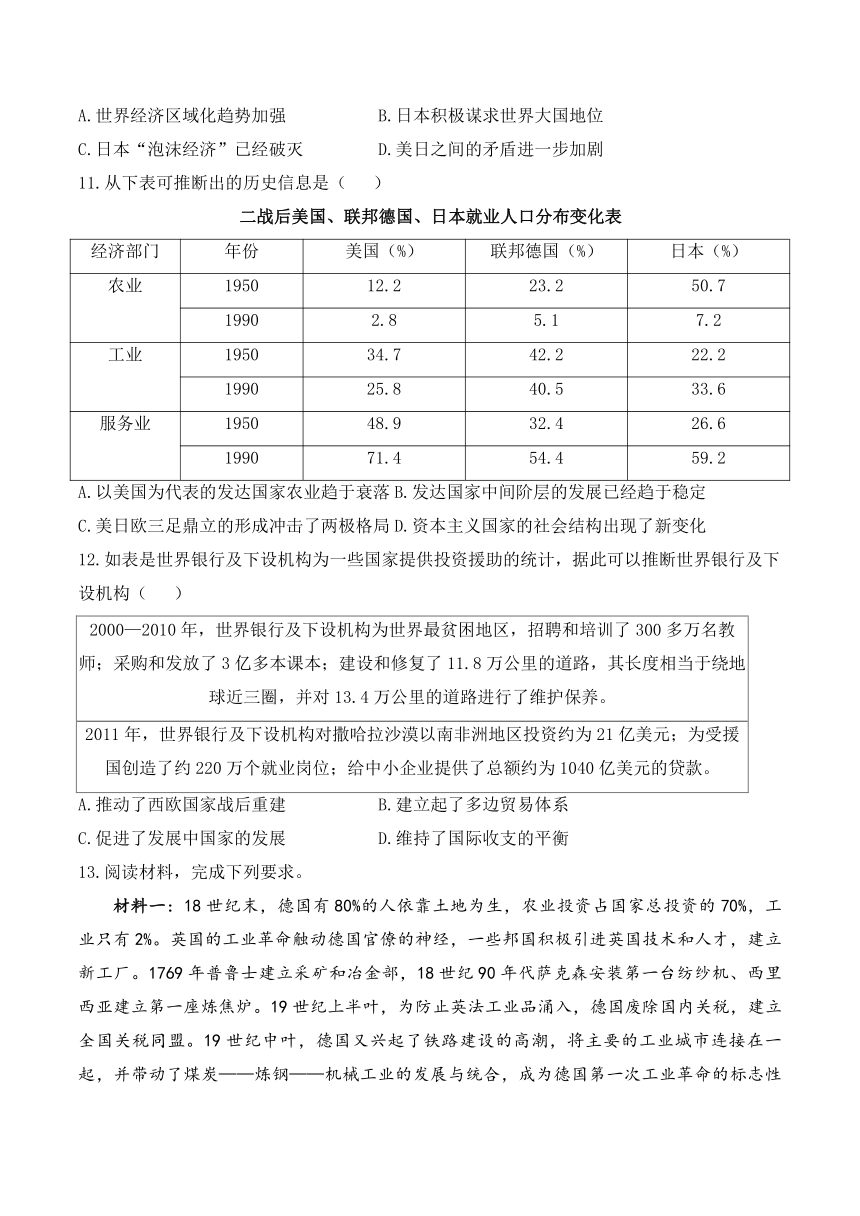

12.如表是世界银行及下设机构为一些国家提供投资援助的统计,据此可以推断世界银行及下设机构( )

2000—2010年,世界银行及下设机构为世界最贫困地区,招聘和培训了300多万名教师;采购和发放了3亿多本课本;建设和修复了11.8万公里的道路,其长度相当于绕地球近三圈,并对13.4万公里的道路进行了维护保养。

2011年,世界银行及下设机构对撒哈拉沙漠以南非洲地区投资约为21亿美元;为受援国创造了约220万个就业岗位;给中小企业提供了总额约为1040亿美元的贷款。

A.推动了西欧国家战后重建 B.建立起了多边贸易体系

C.促进了发展中国家的发展 D.维持了国际收支的平衡

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一:18世纪末,德国有80%的人依靠土地为生,农业投资占国家总投资的70%,工业只有2%。英国的工业革命触动德国官僚的神经,一些邦国积极引进英国技术和人才,建立新工厂。1769年普鲁士建立采矿和冶金部,18世纪90年代萨克森安装第一台纺纱机、西里西亚建立第一座炼焦炉。19世纪上半叶,为防止英法工业品涌入,德国废除国内关税,建立全国关税同盟。19世纪中叶,德国又兴起了铁路建设的高潮,将主要的工业城市连接在一起,并带动了煤炭——炼钢——机械工业的发展与统合,成为德国第一次工业革命的标志性事件。

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料二:二战后东亚经济发展起点比拉美低,许多国家和地区都遭受战争的破坏。为了巩固东亚在冷战体系中的战略前沿地位,美国为东亚实行初级进口替代工业化战略提供了经济援助,同时军需用品订单也为东亚开拓了产品销路。20世纪60年代中期国际市场对加工工业产品需求上升,西方国家开始进行产业升级换代,大量资金、技术和设备需要转移到劳动力充裕且廉价的地区,东亚抓住机遇开始实行出口导向工业化战略,开始了长达30年的经济高速持续增长。而拉美国家却长期恪守内向发展模式,未能扩大其在国际市场上的份额。深受伊比利亚文化影响,拉美人也存在轻视劳动和创造力,忽视储蓄的价值观。据统计,拉丁美洲科研经费从1995年的95亿美元上升到2002年的110亿美元,但仍然少于韩国。此外有人还注意到在拉美职业群体中,律师、经济学家和医生比工程师多。

——摘编自林震《拉美和东亚现代化模式之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括德国近代工业化进程的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明东亚现代化发展逐步超过拉美的原因。

14.[社会问题与福利政策]

材料一 英国第一个睦邻馆是1884年由巴涅特在东伦敦创建的汤恩比馆。汤恩比是牛津大学的一名讲师,他非常关注贫民生活,通过在贫民区里讲课来了解贫民的需要。慈善组织会社倾向于将贫穷问题进行个体归因,睦邻运动认为社会结构的不平等才是社会问题的根源。巴涅特把睦邻馆视作一种教育的工具,他号召公立学校和大学的学生与贫民一起生活,并利用知识分子的教育和道德模范作用协助社会发展。睦邻运动的活动包括个人发展教育(如儿童夏令营、艺术展览、青年俱乐部等)、济贫活动、社会问题研究以及社会政策辩论等。到1922年,英国睦邻馆的数量已超过了60间,并建立起英国睦邻及社会行动中心协会。

——摘编自雷杰、蔡天《国家、社会与市场的交织:英国社会工作专业化发展回顾》

材料二 第二次世界大战后,社区睦邻运动的影响慢慢减弱,取而代之的是福利国家思潮的兴起。政府开始干预社会问题的解决,社会工作从自发的慈善事业阶段走向政府参与组织管理阶段。随着行业性社会工作的发展和行业协会的成立,作为行业的社会工作与关心社会福利的志愿群体开始区分开来,社区睦邻运动也被更系统、更有计划的社区工作所替代。作为现代社区工作的雏形,睦邻运动……对我国社区治理和社会工作提供了诸多启示。

——徐富海《从汤恩比馆到赫尔大厦-社区睦邻运动发展过程及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“睦邻运动”兴起的原因,并归纳其主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括社区“睦邻运动”影响减弱的原因,并简析西方“睦邻运动”的兴衰对我国社区治理的启示。

答案以及解析

1.答案:D

解析:结合所学内容可知,二战后美苏两国开始了对世界霸权的争夺,特别是对第三世界的争夺。因此美国援助非洲是为了获得非洲地区各国的支持,从而在对苏争霸中获得优势,D项正确;美国的这一变化是为了获取对苏优势,并不是笼络国内的黑人民众和塑造良好的国际形象,排除AC项;材料中没有比较信息,无法体现对外援助方向的调整,排除B项。故选D项。

2.答案:B

解析:根据材料并结合所学可知,1948年以来,德国的西占区相继进行经济、政治、法律方面的变革,这无疑释放了一个建立西占区新政权的信号,说明德国走向分裂不可逆转,B项正确。材料体现的是二战结束后,德国的西占区加紧新政权建设,恰恰是对雅尔塔体系的践行,排除A项;材料内容为美英法三国加紧在德国西占区的新政权建设,无法体现冷战思维具有深厚社会基础,排除C项;“国家利益趋向一致”表述错误,排除D项。

3.答案:A

解析:据材料可知,面对美国在西方阵营中的霸权统治,戴高乐实行一系列的外交举措,力图保障法国的独立和国家主权安全,摆脱美国控制恢复法国的大国地位,A项正确;欧洲共同体于1967年7月成立与材料时间不符,排除B项,增加自身的影响力和话语权不是主要目的,排除C项:材料突出法国自身发展而不是为推动世界多极化的发展,排除D项。故选A项。

4.答案:B

解析:依据材料概况可知:材料涉及的是美国妇女组织争取妇女权力的斗争,说明随着妇女社会地位的提升,妇女的自主意识逐渐增强,B项正确;妇女解放运动蓬勃发展是妇女自主意识提升的表现,排除A项;材料未涉及斗争的结果,排除C项;材料涉及的妇女争取权力的斗争,而非民主政治的发展,排除D项。故选B项。

5.答案:C

解析:依据材料时间“1969年”并结合冷战的过程可知,这一时期苏联采取积极进攻的战略,美国试图利用亚洲的盟友来牵制苏联,C项正确;此时美苏关系处于对峙阶段,且苏联处于上风,排除A项;中美关系正常化发生在1972年,排除B项;美国70年代才发生经济滞胀,时间不符,排除D项。故选C项。

6.答案:B

解析:据本题材料概括得出主要结论是:勃列日涅夫执政初期,通过实行新经济体制,促进了国民经济的增长,因此材料说明新经济体制改革的收效明显,B项正确。勃列日涅夫改革仍然优先发展重工业,说明并未突破计划经济体制,与材料内容无关,排除A项;材料只提到苏联经济发展相关情况,并未涉及产业比重,无法说明国民经济比例依然严重失调,排除C项;材料没有涉及勃列日涅夫改革的重点,不能得出“改革集中于工业生产的领域”的结论,排除D项。故选B项。

7.答案:A

解析:根据材料及所学知识,不结盟运动奉行独立、自主和非集团的宗旨和原则,谴责超级大国之间的冷战对抗威胁世界和平,反对霸权主义和强权政治,冲击了两极格局,有利于建立国际政治新秩序,A项正确;20世纪70年代,世界基本格局仍然是美苏对峙的两极格局,不结盟运动的兴起,标志着广大发展中国家所构成的政治力量登上了国际政治舞台,反映多极力量的成长,但多极化仍然只是趋势,不结盟运动尚未成为世界一极,“最重要一极”说法则更显得不恰当,排除B项;当今世界,霸权主义仍然威胁着世界和平,“完成了反对霸权主义的任务”说法不符合史实,排除C项;20世纪90年代初苏联解体,导致两极格局瓦解,排除D项。故选A项。

8.答案:A

解析:材料强调,苏联改革并非“一次性行动”“是一个长期的、多方面的、不应该简单化的过程”,这一定程度上有利于苏联改革的深化,A正确;BD说法绝对,排除;C与材料无关,排除。故选:A。

9.答案:D

解析:根据材料可知,中美、中苏这两对关系发生向好趋向是有特殊的国际背景和三个国家的国内背景的,材料中首先是70年代中美关系的向好,这时中国外交已经不受苏联的制约了,1989年中苏关系的正常化,体现了中国处理外交关系的灵活性和务实性,D项正确;材料反映出我国采取灵活务实的外交政策,A项说法与材料主旨和史实不符,排除A项;全方位对外开放开始于20世纪70年代末,排除B项;材料表明我国外交逐渐摆脱意识形态的束缚,排除C项。故选D项。

10.答案:B

解析:根据材料和所学知识可知,冷战后日本经济外交逐步扩大援助范围,手段也更加灵活多样,说明日本冷战后的战略开始由发展经济转向争取更高的国际地位,故答案选B项;材料只是反映日本以经济为手段在更大范围内开展外交以提高国际地位的努力,排除A项;20世纪90年代日本“泡沫经济”的破灭与日本积极开展经济外交无必然的联系,排除C项;材料反映不出日本的经济外交进一步加剧了美日两国间矛盾的信息,排除D。故选B。

11.答案:D

解析:根据材料信息可知,1990年与1950年的美国、联邦德国、日本相比,农业、工业的就业人口比重总体都在下降,服务业的就业人口比重在上升,第三产业的兴起带来资本主义国家社会结构的新变化,D项正确;农业就业人口比重降低并不意味着农业衰落,排除A项;材料体现的是就业人口产业结构的变化,不涉及中间阶层,排除B项;材料未涉及政治格局的变化,排除C项。故选D项。

12.答案:C

解析:根据“世界银行及下设机构为世界最贫困地区,招聘和培训了300多万名教师;采购和发放了3亿多本课本”“世界银行及下设机构对撒哈拉沙漠以南非洲地区投资约为21亿美元”可得出,世界银行为广大发展中国家提供了大量的长期贷款,为发展中国家摆脱贫困,推动国家社会发展提供了资金支持,C项正确;材料反映的是对发展中国家的支持,排除A项;材料没有涉及世界贸易体系,排除B项;D项是国际货币基金组织的作用,排除D项。故选:C。

13.答案:(1)特点:起点低,起步晚,发展快;学习外来科技成果;政府起推动作用;具有民族主义倾向:工业化道路具有创新性(两次工业革命交叉进行)。

(2)原因:朝鲜战争期间美国对日本等国经济援助和军2事加工订货,拉美受冷战和地缘政治影响较小;东亚实行外向型经济,而拉丁美洲恪守内向型经济发展模式;东亚受儒家文化影响,形成了勤劳朴实精神,而拉丁美洲存在鄙视劳动的价值观念;东亚重视科学研发,教育,而拉丁美洲对教育和自然科学研究重视程度不够等。

解析:(1)据材料“18世纪末,德国有80%的人依靠土地为生,农业投资占国家总投资的70%,工业只有2%”及所学知识可知,起点低,起步晚,发展快据材料“触动德国官僚的神经,一些邦国积极引进英国技术和人才,建立新工厂”可知,学习外来科技成果;政府起推动作用;据材料“为防止英法工业品涌入,德国废除国内关税,建立全国关税同盟”可知,具有民族主义倾向;据材料“将主要的工业城市连接在一起,并带动了煤炭-炼钢-机械工业的发展与统合,成为德国第一次工业革命的标志性事件”可知,工业化道路具有创新性;据材料“成为德国第一次工业革命的标志性事件”及所学知识可知,德国工业化过程中两次工业革命交叉进行等。

(2)原因:据材料“为了巩固东亚在冷战体系中的战略前沿地位,美国为东亚实行初级进口替代工业化战略提供了经济援助,同时军需用品订单也为东亚开拓了产品销路”及所学知识可知,朝鲜战争期间美国对日本等国经济援助和军事加工订货,拉美受冷战和地缘政治影响较小;据材料“大量资金、技术和设备需要转移到劳动力充裕且廉价的地区,东亚抓住机遇开始实行出口导向工业化战略,开始了长达30年的经济高速持续增长。而拉美国家却长期恪守内向发展模式,未能扩大其在国际市场上的份额”可知,东亚实行外向型经济,而拉丁美洲恪守内向型经济发展模式;东亚地区积极引进外资、技术,抓住国际市场机遇,而拉丁美洲过于保护国内市场;据材料“深受伊比利亚文化影响,拉美人也存在轻视劳动和创造力,忽视储蓄的价值观”及所学知识可知,东亚受儒家文化影响,形成了勤劳朴实精神,而拉丁美洲存在鄙视劳动的价值观念;据材料“时据统计美洲科研经费从1995年的95亿美元上升到2002年的110亿美元,但仍然少于韩国”“拉美职业群体中,律师、经济学家和医生比工程师多”可知,东亚重视科学研发,教育,而拉丁美洲对教育和自然科学研究重视程度不够等。

14.答案:(1)兴起的原因:工业革命;英国社会贫富分化拉大;知识分子致力于解决英国的社会

问题;知识分子对英国社会问题根源的认识。

主要表现:设置睦邻馆,号召学生与贫民一起生活;通过各种活动为社区弱势群体服务;知识分子担任社会工作者参与社区生活。

(2)原因:睦邻运动属于自发的慈善事业;缺少政府的支持和居民的广泛参与;二战后福利

国家的建立;国家宏观调控成为战后资本主义世界的潮流。

启示:睦邻运动体现的社会帮扶、社会互助等是我国社区建设的必要因素;培育社区居民的互助精神;物质帮助和人文关怀相结合。睦邻运动的局限性也表明社区建设需要政府和社会各界的广泛参与。

解析:(1)兴起的原因:结合材料时间可知,工业革命的影响;根据材料“他非常关注贫民生活,通过在贫民区里讲课来了解贫民的需要”可归纳出英国社会贫富分化拉大及知识分子致力于解决英国的社会问题;根据材料“睦邻运动认为社会结构的不平等才是社会问题的根源”可归纳出知识分子对英国社会问题根源的认识。主要表现:根据材料“他号召公立学校和大学的学生与贫民一起生活”可归纳出设置睦邻馆,号召学生与贫民一起生活;根据材料“如儿童夏令营、艺术展览、青年俱乐部等)、济贫活动、社会问题研究以及社会政策辩论等”可归纳出通过各种活动为社区弱势群体服务;根据材料“并利用知识分子的教育和道德模范作用协助社会发展”可归纳出知识分子担任社会工作者参与社区生活。

(2)原因:根据材料“政府开始干预社会问题的解决,社会工作从自发的慈善事业阶段走向政府参与组织管理阶段”“社区睦邻运动也被更系统、更有计划的社区工作所替代”和所学知识可知,可从睦邻运动属于自发的慈善事业、缺少政府的支持和居民的广泛参与、二战后福利国家的建立及国家宏观调控成为战后资本主义世界的潮流等角度进行分析;启示:结合上述分析和所学知识可知,睦邻运动体现的社会帮扶、社会互助等是我国社区建设的必要因素;培育社区居民的互助精神;物质帮助和人文关怀相结合。睦邻运动的局限性也表明社区建设需要政府和社会各界的广泛参与。

1.二战后,美国援助以西欧和日本为重点,但1949年杜鲁门政府提出要“用我们的科学和技术的进步,以及工业发展的优势,促进不发达地区经济的改善与发展”,开始大规模援助非洲等地区。美国的这一变化旨在( )

A.笼络国内的黑人民众 B.调整对外援助的方向

C.塑造良好的国际形象 D.取得美苏争霸的优势

2.1948年,美英法宣布6月21日起在德国西占区实行货币改革,发行新马克。同年9月,西占区组成由阿登纳为首的65名州代表参加的议会委员会,主管临时宪法即《基本法》的拟订工作。1949年5月,西方三国军事长官批准《基本法》,同时公布了《占领法》。上述现象表明( )

A.雅尔塔体系被西方大国颠覆 B.德国走向分裂不可逆转

C.冷战思维具有深厚社会基础 D.英法美国家利益趋向一致

3.戴高乐重新执政后,法国于1959年宣布撤出受北约控制的法国地中海舰队,并反对美国在法国领土上存储核武器;1963年法国拒绝签署由美国、苏联和英国主导的《部分禁止核实验条约》;1966年宣布将退出美国主导的北约军事一体化体系。这些举措的主要目的是( )

A.摆脱美国控制保持独立自主 B.提高自身在欧洲共同体地位

C.增强自身的影响力和话语权 D.推动世界向多极化方向发展

4.1967年美国全国妇女组织起草了女性权利法案,提出:美国国会必须迅速通过平等权利宪法修正案;必须保证女性得到法律保护并享有产假;保证女性享有与男性同等的受教育权利等。并为此展开斗争,得到了比较广泛的支持。这反映了美国( )

A.妇女解放运动蓬勃开展 B.现代化提升了妇女自主意识

C.女性政治地位大幅提高 D.民主政治获得了广泛认同

5.1969年,尼克松在关岛发表谈话时指出:美国将以“伙伴关系、实力和谈判”为三大支柱的新和平战略,寻求在政治、经济和军事等方面,调整与盟友、与苏联、与中国的关系。该战略提出的背景是( )

A.美苏关系逐步走向缓和 B.中美关系已实现正常化

C.苏联推行积极进攻战略 D.美国经济进入滞胀阶段

6.下表是1966—1970年苏联经济发展统计表。这反映出苏联( )

年度 实行新体 制企业数 占全部工业 企业的% 占工业 总产值的% 国民收入 年增长率% 工业总产值 年增长率% 农业总产值 年增长率%

1966 704 1.5 12 7.7 8.4 4.2

1967 7248 15 37

1968 26850 54 72

1969 36049 72 84

1970 41014 83 93

A.改革没有突破计划经济体制 B.新经济体制改革的收效明显

C.国民经济比例依然严重失调 D.改革集中于工业生产的领域

7.1970年9月,第三次不结盟国家和政府首脑会议通过了《卢萨卡宣言》,宣称“超级大国之间的恐怖均势没有给世界其他地区带来和平与安全”,并指责两个超级大国粗暴干涉别国内政,甚至采取武力颠覆别国政府等手段。据此可知不结盟运动( )

A.有利于建立国际政治新秩序 B.成为世界最重要一极

C.完成了反对霸权主义的任务 D.导致了两极格局解体

8.1982年11月开始担任苏联共产党总书记的安德罗波夫曾指出:“所有制方面的变革绝不会是一次性行动”,“这是一个长期的、多方面的、不应该简单化的过程”,“把‘我’的,即私有制的,变成‘我们’的,即公有制的,并非易事”。这一观点( )

A.为经济体制改革提供更大空间 B.突破了高度集中体制的限制

C.改革重点逐渐由经济转向政治 D.实现了对传统经济模式改造

9.20世纪70年代末,我国同美国实现了关系正常化,首先退出了和美国的冷战;1989年,

我国又实现了同苏联的关系正常化,彻底退出了冷战。这反映出我国( )

A.优先发展与美国外交关系 B.推行全方位对外开放政策

C.外交受到意识形态的束缚 D.采取灵活务实的外交政策

10.冷战结束后,日本对美洲的经济外交更加活跃,1992年累计直接投资就占日本海外投资的12%。同时日本积极增加对非洲的经济援助,支持非洲国家的政治改革与和平解决彼此间的军事冲突。进入21世纪后,日欧双边政治和安全合作得到加强,双边贸易的相互依存度也得到提高。这些活动表明( )

A.世界经济区域化趋势加强 B.日本积极谋求世界大国地位

C.日本“泡沫经济”已经破灭 D.美日之间的矛盾进一步加剧

11.从下表可推断出的历史信息是( )

二战后美国、联邦德国、日本就业人口分布变化表

经济部门 年份 美国(%) 联邦德国(%) 日本(%)

农业 1950 12.2 23.2 50.7

1990 2.8 5.1 7.2

工业 1950 34.7 42.2 22.2

1990 25.8 40.5 33.6

服务业 1950 48.9 32.4 26.6

1990 71.4 54.4 59.2

A.以美国为代表的发达国家农业趋于衰落B.发达国家中间阶层的发展已经趋于稳定

C.美日欧三足鼎立的形成冲击了两极格局D.资本主义国家的社会结构出现了新变化

12.如表是世界银行及下设机构为一些国家提供投资援助的统计,据此可以推断世界银行及下设机构( )

2000—2010年,世界银行及下设机构为世界最贫困地区,招聘和培训了300多万名教师;采购和发放了3亿多本课本;建设和修复了11.8万公里的道路,其长度相当于绕地球近三圈,并对13.4万公里的道路进行了维护保养。

2011年,世界银行及下设机构对撒哈拉沙漠以南非洲地区投资约为21亿美元;为受援国创造了约220万个就业岗位;给中小企业提供了总额约为1040亿美元的贷款。

A.推动了西欧国家战后重建 B.建立起了多边贸易体系

C.促进了发展中国家的发展 D.维持了国际收支的平衡

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一:18世纪末,德国有80%的人依靠土地为生,农业投资占国家总投资的70%,工业只有2%。英国的工业革命触动德国官僚的神经,一些邦国积极引进英国技术和人才,建立新工厂。1769年普鲁士建立采矿和冶金部,18世纪90年代萨克森安装第一台纺纱机、西里西亚建立第一座炼焦炉。19世纪上半叶,为防止英法工业品涌入,德国废除国内关税,建立全国关税同盟。19世纪中叶,德国又兴起了铁路建设的高潮,将主要的工业城市连接在一起,并带动了煤炭——炼钢——机械工业的发展与统合,成为德国第一次工业革命的标志性事件。

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料二:二战后东亚经济发展起点比拉美低,许多国家和地区都遭受战争的破坏。为了巩固东亚在冷战体系中的战略前沿地位,美国为东亚实行初级进口替代工业化战略提供了经济援助,同时军需用品订单也为东亚开拓了产品销路。20世纪60年代中期国际市场对加工工业产品需求上升,西方国家开始进行产业升级换代,大量资金、技术和设备需要转移到劳动力充裕且廉价的地区,东亚抓住机遇开始实行出口导向工业化战略,开始了长达30年的经济高速持续增长。而拉美国家却长期恪守内向发展模式,未能扩大其在国际市场上的份额。深受伊比利亚文化影响,拉美人也存在轻视劳动和创造力,忽视储蓄的价值观。据统计,拉丁美洲科研经费从1995年的95亿美元上升到2002年的110亿美元,但仍然少于韩国。此外有人还注意到在拉美职业群体中,律师、经济学家和医生比工程师多。

——摘编自林震《拉美和东亚现代化模式之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括德国近代工业化进程的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明东亚现代化发展逐步超过拉美的原因。

14.[社会问题与福利政策]

材料一 英国第一个睦邻馆是1884年由巴涅特在东伦敦创建的汤恩比馆。汤恩比是牛津大学的一名讲师,他非常关注贫民生活,通过在贫民区里讲课来了解贫民的需要。慈善组织会社倾向于将贫穷问题进行个体归因,睦邻运动认为社会结构的不平等才是社会问题的根源。巴涅特把睦邻馆视作一种教育的工具,他号召公立学校和大学的学生与贫民一起生活,并利用知识分子的教育和道德模范作用协助社会发展。睦邻运动的活动包括个人发展教育(如儿童夏令营、艺术展览、青年俱乐部等)、济贫活动、社会问题研究以及社会政策辩论等。到1922年,英国睦邻馆的数量已超过了60间,并建立起英国睦邻及社会行动中心协会。

——摘编自雷杰、蔡天《国家、社会与市场的交织:英国社会工作专业化发展回顾》

材料二 第二次世界大战后,社区睦邻运动的影响慢慢减弱,取而代之的是福利国家思潮的兴起。政府开始干预社会问题的解决,社会工作从自发的慈善事业阶段走向政府参与组织管理阶段。随着行业性社会工作的发展和行业协会的成立,作为行业的社会工作与关心社会福利的志愿群体开始区分开来,社区睦邻运动也被更系统、更有计划的社区工作所替代。作为现代社区工作的雏形,睦邻运动……对我国社区治理和社会工作提供了诸多启示。

——徐富海《从汤恩比馆到赫尔大厦-社区睦邻运动发展过程及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“睦邻运动”兴起的原因,并归纳其主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括社区“睦邻运动”影响减弱的原因,并简析西方“睦邻运动”的兴衰对我国社区治理的启示。

答案以及解析

1.答案:D

解析:结合所学内容可知,二战后美苏两国开始了对世界霸权的争夺,特别是对第三世界的争夺。因此美国援助非洲是为了获得非洲地区各国的支持,从而在对苏争霸中获得优势,D项正确;美国的这一变化是为了获取对苏优势,并不是笼络国内的黑人民众和塑造良好的国际形象,排除AC项;材料中没有比较信息,无法体现对外援助方向的调整,排除B项。故选D项。

2.答案:B

解析:根据材料并结合所学可知,1948年以来,德国的西占区相继进行经济、政治、法律方面的变革,这无疑释放了一个建立西占区新政权的信号,说明德国走向分裂不可逆转,B项正确。材料体现的是二战结束后,德国的西占区加紧新政权建设,恰恰是对雅尔塔体系的践行,排除A项;材料内容为美英法三国加紧在德国西占区的新政权建设,无法体现冷战思维具有深厚社会基础,排除C项;“国家利益趋向一致”表述错误,排除D项。

3.答案:A

解析:据材料可知,面对美国在西方阵营中的霸权统治,戴高乐实行一系列的外交举措,力图保障法国的独立和国家主权安全,摆脱美国控制恢复法国的大国地位,A项正确;欧洲共同体于1967年7月成立与材料时间不符,排除B项,增加自身的影响力和话语权不是主要目的,排除C项:材料突出法国自身发展而不是为推动世界多极化的发展,排除D项。故选A项。

4.答案:B

解析:依据材料概况可知:材料涉及的是美国妇女组织争取妇女权力的斗争,说明随着妇女社会地位的提升,妇女的自主意识逐渐增强,B项正确;妇女解放运动蓬勃发展是妇女自主意识提升的表现,排除A项;材料未涉及斗争的结果,排除C项;材料涉及的妇女争取权力的斗争,而非民主政治的发展,排除D项。故选B项。

5.答案:C

解析:依据材料时间“1969年”并结合冷战的过程可知,这一时期苏联采取积极进攻的战略,美国试图利用亚洲的盟友来牵制苏联,C项正确;此时美苏关系处于对峙阶段,且苏联处于上风,排除A项;中美关系正常化发生在1972年,排除B项;美国70年代才发生经济滞胀,时间不符,排除D项。故选C项。

6.答案:B

解析:据本题材料概括得出主要结论是:勃列日涅夫执政初期,通过实行新经济体制,促进了国民经济的增长,因此材料说明新经济体制改革的收效明显,B项正确。勃列日涅夫改革仍然优先发展重工业,说明并未突破计划经济体制,与材料内容无关,排除A项;材料只提到苏联经济发展相关情况,并未涉及产业比重,无法说明国民经济比例依然严重失调,排除C项;材料没有涉及勃列日涅夫改革的重点,不能得出“改革集中于工业生产的领域”的结论,排除D项。故选B项。

7.答案:A

解析:根据材料及所学知识,不结盟运动奉行独立、自主和非集团的宗旨和原则,谴责超级大国之间的冷战对抗威胁世界和平,反对霸权主义和强权政治,冲击了两极格局,有利于建立国际政治新秩序,A项正确;20世纪70年代,世界基本格局仍然是美苏对峙的两极格局,不结盟运动的兴起,标志着广大发展中国家所构成的政治力量登上了国际政治舞台,反映多极力量的成长,但多极化仍然只是趋势,不结盟运动尚未成为世界一极,“最重要一极”说法则更显得不恰当,排除B项;当今世界,霸权主义仍然威胁着世界和平,“完成了反对霸权主义的任务”说法不符合史实,排除C项;20世纪90年代初苏联解体,导致两极格局瓦解,排除D项。故选A项。

8.答案:A

解析:材料强调,苏联改革并非“一次性行动”“是一个长期的、多方面的、不应该简单化的过程”,这一定程度上有利于苏联改革的深化,A正确;BD说法绝对,排除;C与材料无关,排除。故选:A。

9.答案:D

解析:根据材料可知,中美、中苏这两对关系发生向好趋向是有特殊的国际背景和三个国家的国内背景的,材料中首先是70年代中美关系的向好,这时中国外交已经不受苏联的制约了,1989年中苏关系的正常化,体现了中国处理外交关系的灵活性和务实性,D项正确;材料反映出我国采取灵活务实的外交政策,A项说法与材料主旨和史实不符,排除A项;全方位对外开放开始于20世纪70年代末,排除B项;材料表明我国外交逐渐摆脱意识形态的束缚,排除C项。故选D项。

10.答案:B

解析:根据材料和所学知识可知,冷战后日本经济外交逐步扩大援助范围,手段也更加灵活多样,说明日本冷战后的战略开始由发展经济转向争取更高的国际地位,故答案选B项;材料只是反映日本以经济为手段在更大范围内开展外交以提高国际地位的努力,排除A项;20世纪90年代日本“泡沫经济”的破灭与日本积极开展经济外交无必然的联系,排除C项;材料反映不出日本的经济外交进一步加剧了美日两国间矛盾的信息,排除D。故选B。

11.答案:D

解析:根据材料信息可知,1990年与1950年的美国、联邦德国、日本相比,农业、工业的就业人口比重总体都在下降,服务业的就业人口比重在上升,第三产业的兴起带来资本主义国家社会结构的新变化,D项正确;农业就业人口比重降低并不意味着农业衰落,排除A项;材料体现的是就业人口产业结构的变化,不涉及中间阶层,排除B项;材料未涉及政治格局的变化,排除C项。故选D项。

12.答案:C

解析:根据“世界银行及下设机构为世界最贫困地区,招聘和培训了300多万名教师;采购和发放了3亿多本课本”“世界银行及下设机构对撒哈拉沙漠以南非洲地区投资约为21亿美元”可得出,世界银行为广大发展中国家提供了大量的长期贷款,为发展中国家摆脱贫困,推动国家社会发展提供了资金支持,C项正确;材料反映的是对发展中国家的支持,排除A项;材料没有涉及世界贸易体系,排除B项;D项是国际货币基金组织的作用,排除D项。故选:C。

13.答案:(1)特点:起点低,起步晚,发展快;学习外来科技成果;政府起推动作用;具有民族主义倾向:工业化道路具有创新性(两次工业革命交叉进行)。

(2)原因:朝鲜战争期间美国对日本等国经济援助和军2事加工订货,拉美受冷战和地缘政治影响较小;东亚实行外向型经济,而拉丁美洲恪守内向型经济发展模式;东亚受儒家文化影响,形成了勤劳朴实精神,而拉丁美洲存在鄙视劳动的价值观念;东亚重视科学研发,教育,而拉丁美洲对教育和自然科学研究重视程度不够等。

解析:(1)据材料“18世纪末,德国有80%的人依靠土地为生,农业投资占国家总投资的70%,工业只有2%”及所学知识可知,起点低,起步晚,发展快据材料“触动德国官僚的神经,一些邦国积极引进英国技术和人才,建立新工厂”可知,学习外来科技成果;政府起推动作用;据材料“为防止英法工业品涌入,德国废除国内关税,建立全国关税同盟”可知,具有民族主义倾向;据材料“将主要的工业城市连接在一起,并带动了煤炭-炼钢-机械工业的发展与统合,成为德国第一次工业革命的标志性事件”可知,工业化道路具有创新性;据材料“成为德国第一次工业革命的标志性事件”及所学知识可知,德国工业化过程中两次工业革命交叉进行等。

(2)原因:据材料“为了巩固东亚在冷战体系中的战略前沿地位,美国为东亚实行初级进口替代工业化战略提供了经济援助,同时军需用品订单也为东亚开拓了产品销路”及所学知识可知,朝鲜战争期间美国对日本等国经济援助和军事加工订货,拉美受冷战和地缘政治影响较小;据材料“大量资金、技术和设备需要转移到劳动力充裕且廉价的地区,东亚抓住机遇开始实行出口导向工业化战略,开始了长达30年的经济高速持续增长。而拉美国家却长期恪守内向发展模式,未能扩大其在国际市场上的份额”可知,东亚实行外向型经济,而拉丁美洲恪守内向型经济发展模式;东亚地区积极引进外资、技术,抓住国际市场机遇,而拉丁美洲过于保护国内市场;据材料“深受伊比利亚文化影响,拉美人也存在轻视劳动和创造力,忽视储蓄的价值观”及所学知识可知,东亚受儒家文化影响,形成了勤劳朴实精神,而拉丁美洲存在鄙视劳动的价值观念;据材料“时据统计美洲科研经费从1995年的95亿美元上升到2002年的110亿美元,但仍然少于韩国”“拉美职业群体中,律师、经济学家和医生比工程师多”可知,东亚重视科学研发,教育,而拉丁美洲对教育和自然科学研究重视程度不够等。

14.答案:(1)兴起的原因:工业革命;英国社会贫富分化拉大;知识分子致力于解决英国的社会

问题;知识分子对英国社会问题根源的认识。

主要表现:设置睦邻馆,号召学生与贫民一起生活;通过各种活动为社区弱势群体服务;知识分子担任社会工作者参与社区生活。

(2)原因:睦邻运动属于自发的慈善事业;缺少政府的支持和居民的广泛参与;二战后福利

国家的建立;国家宏观调控成为战后资本主义世界的潮流。

启示:睦邻运动体现的社会帮扶、社会互助等是我国社区建设的必要因素;培育社区居民的互助精神;物质帮助和人文关怀相结合。睦邻运动的局限性也表明社区建设需要政府和社会各界的广泛参与。

解析:(1)兴起的原因:结合材料时间可知,工业革命的影响;根据材料“他非常关注贫民生活,通过在贫民区里讲课来了解贫民的需要”可归纳出英国社会贫富分化拉大及知识分子致力于解决英国的社会问题;根据材料“睦邻运动认为社会结构的不平等才是社会问题的根源”可归纳出知识分子对英国社会问题根源的认识。主要表现:根据材料“他号召公立学校和大学的学生与贫民一起生活”可归纳出设置睦邻馆,号召学生与贫民一起生活;根据材料“如儿童夏令营、艺术展览、青年俱乐部等)、济贫活动、社会问题研究以及社会政策辩论等”可归纳出通过各种活动为社区弱势群体服务;根据材料“并利用知识分子的教育和道德模范作用协助社会发展”可归纳出知识分子担任社会工作者参与社区生活。

(2)原因:根据材料“政府开始干预社会问题的解决,社会工作从自发的慈善事业阶段走向政府参与组织管理阶段”“社区睦邻运动也被更系统、更有计划的社区工作所替代”和所学知识可知,可从睦邻运动属于自发的慈善事业、缺少政府的支持和居民的广泛参与、二战后福利国家的建立及国家宏观调控成为战后资本主义世界的潮流等角度进行分析;启示:结合上述分析和所学知识可知,睦邻运动体现的社会帮扶、社会互助等是我国社区建设的必要因素;培育社区居民的互助精神;物质帮助和人文关怀相结合。睦邻运动的局限性也表明社区建设需要政府和社会各界的广泛参与。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体