源远流长的中华文化与丰富多样的世界文化 综合练习(含解析)-版清凉暑假作业本-2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 源远流长的中华文化与丰富多样的世界文化 综合练习(含解析)-版清凉暑假作业本-2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 690.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-12 20:39:19 | ||

图片预览

文档简介

(18)源远流长的中华文化与丰富多样的世界文化——高二历史人教统编版清凉暑假作业本

1.阿拉伯的天文、历法、医药传入中国,中国的四大发明、养蚕技术走向世界;佛教在中国发扬光大,又在东南亚弦歌不绝;儒家文化起源中国,又深受欧洲莱布尼荧、伏尔泰等思想家推崇。这一材料表明中华文化的特点是( )

A.品格独特,内容优秀 B.博大精深,底蕴深厚

C.绵延不绝,传承至今 D.博采众长,兼收并蓄

2.唐末杨绾认为因儒道不举,士人一味追求做官,礼义道德沦丧,才造成了安史的反叛和战乱的延伸。穆宗时,仍有“兵兴以来,人散久矣,始欲导之以德,不欲趋之以刑”的说法。这说明当时( )

A.功利主义盛行导致社会失序 B.礼法结合的治理传统被废弃

C.重建儒学信仰已成现实所需 D.佛道兴盛改变儒学正统地位

3.公元五至八世纪,神道教吸收中国儒家与佛教学说后,渐渐形成较为完整的体系,从简单的对地方神灵的崇拜,到富有政治意义的对太阳女神(天照大神)和皇室的敬仰,一直是日本人对政府和社会的重心。据此可知( )

A.日本消极学习外来文化 B.儒教和佛教在日本完成了本土化

C.儒教和佛教不受日本人欢迎 D.日本学习外来文化服务于本土文化

4.自新中国成立以来,西藏考古成果丰硕,拉萨、日喀则、昌都等地均发现有新石器文化遗存。在这些区域性遗存之间,既有个性特征,又存在疏密不等的内在联系,且都与祖国内地的石器时代文化保持着深层次关联。这可以印证( )

A.中华文化多元一体格局 B.西藏考古挖掘成果丰硕

C.西藏自古与内地有联系 D.考古成果决定历史真相

5.新罗使用唐代年号,采用唐朝历法,汉字是官方文字,男女服装、婚丧嫁娶同汉族习俗一样。朝鲜半岛的留学生可以参加唐朝的科举考试,及第可以做官。这说明了当时( )

A.对外政策发生了根本性变化 B.唐朝的繁荣昌盛

C.唐文化兼具包容性和辐射力 D.中朝关系较和睦

6.8世纪中期,日本在中央设置太学,地方设立国学,选择儒雅博学之士担任博士、教授、助教等职位,授课内容为唐朝的律令、经学、音韵、文学、书法、算数等知识。这些举措( )

A.反映了中日文化交流互鉴 B.表明日本全面效仿唐朝制度

C.促进了“大化改新”的推行 D.推动了汉文化在日本的传播

7.人类的历史证明,一个社会群体,其文化的进步往往取决于它是否有机会吸取临近社会群体的经验。以下史实最能证明这一观点的是( )

A.中国的四大发明传播到欧洲 B.西班牙对美洲文化的影响

C.阿拉伯人将印度的数字传播到欧洲 D.日本的文化受到中国影响

8.日本学者西嶋定生对汉文化圈界定:“‘东亚世界’是以中国文明的发生及发展为基轴而形成的……构成这个历史的文化圈,即‘东亚世界’的诸要素,大略可归纳为一、汉字文化,二、儒教,三、律令制,四、佛教等四项……因而共通性并非抹杀民族特质,相反是民族性的特质以中国文明为媒介从而具备了共通性。”该学者意在强调( )

A.汉文化成为东亚世界的官方文化 B.东亚世界形成了多元一体的文化格局

C.东亚世界有共同的文化心理认同 D.汉文化促进东亚世界文化发展与交流

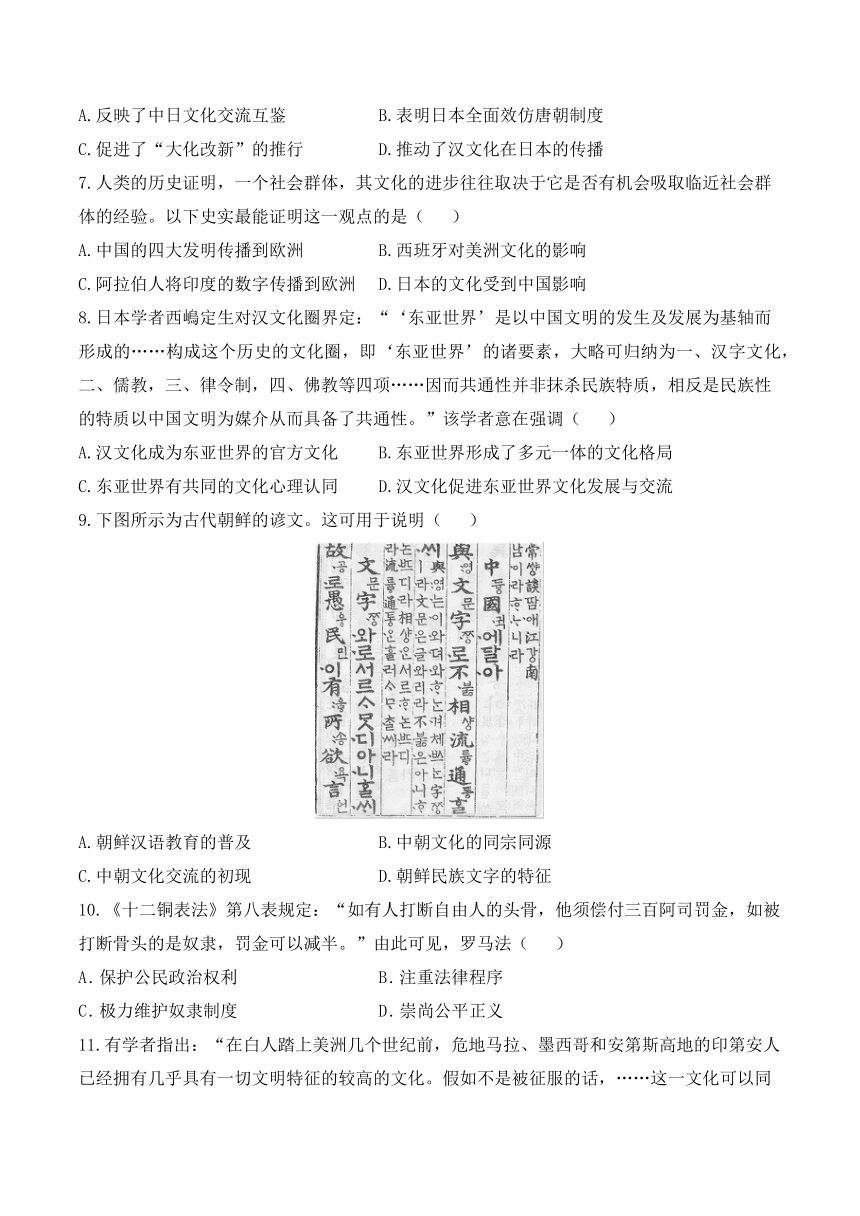

9.下图所示为古代朝鲜的谚文。这可用于说明( )

A.朝鲜汉语教育的普及 B.中朝文化的同宗同源

C.中朝文化交流的初现 D.朝鲜民族文字的特征

10.《十二铜表法》第八表规定:“如有人打断自由人的头骨,他须偿付三百阿司罚金,如被打断骨头的是奴隶,罚金可以减半。”由此可见,罗马法( )

A.保护公民政治权利 B.注重法律程序

C.极力维护奴隶制度 D.崇尚公平正义

11.有学者指出:“在白人踏上美洲几个世纪前,危地马拉、墨西哥和安第斯高地的印第安人已经拥有几乎具有一切文明特征的较高的文化。假如不是被征服的话,……这一文化可以同任何其他洲的文化相媲美。”下列选项中,属于危地马拉的印第安人“较高的文化”是( )

A.发明了“零”的概念 B.创制了独特的文字

C.建造著名的桑奇大塔 D.发明世界上最早的太阳历

12.地处欧、亚、非三洲交界处的拜占庭帝国继承了古代希腊罗马文化,融汇了西欧、西亚、北非的文化,形成了独具一格的拜占庭文化。据此可知,拜占庭文化( )

A.发展古希腊民主传统 B.保存并完善了古典文化

C.具有开放性和创新性 D.推动文艺复兴运动兴起

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1902年到1906年梁启超在流亡日本期间写了《新民说》。在书中梁启超认为一个人应该公德和私德兼备,传统的儒家伦理主要是在私德上着力,导致国民缺乏公德,而公德是国家所赖以成立的根本因素。梁启超特别反对中国传统所提倡的宽柔以教、以德报怨的妥协主义,这将会在社会竞争中处于不利的地位。

1919年梁启超在游历欧洲的时候写下了《欧游心影录》。在文中他认为由科学所带来的物质进步并没有给人带来预想中的幸福,反而导致了精神的迷茫。如何解决这个问题?在文化上就是要对自己的文化传统存有敬意,并融合中西方文明,建立一个世界主义的国家。梁启超他还认为竞争和强者的权利会导致社会的不公,要用互助主义来补救,中国古代就有丰富的互助精神。

——摘编自干春松《梁启超儒学观的转变—从〈新民说〉到〈欧游心影录〉》

材料二 改革开放后,我国在儒学的现代转化上取得新的进展。从80年代起,海外现代新儒学的学术成果被陆续介绍到大陆,助推了大陆的“儒学”热。学术界开始重新正视传统文化的价值,在传统文化寻找现代化的思想资源。新世纪,中国现代化建设为民族复兴奠定坚实基础,民族复兴必然带来文化的复兴,中国特色社会主义时代的儒学现代化获得新的发展机遇。

——摘编自郭瑞《中国近现代社会转型中的儒学现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较《新民说》和《欧游心影录》中梁启超对儒学认识的不同之处并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放后儒学发展的特点及启示。

14.在人类思想文化发展进程中,中外思想文化相互碰撞、彼此交融,共同推动了人类文明的进步。阅读下列材料,回答问题。

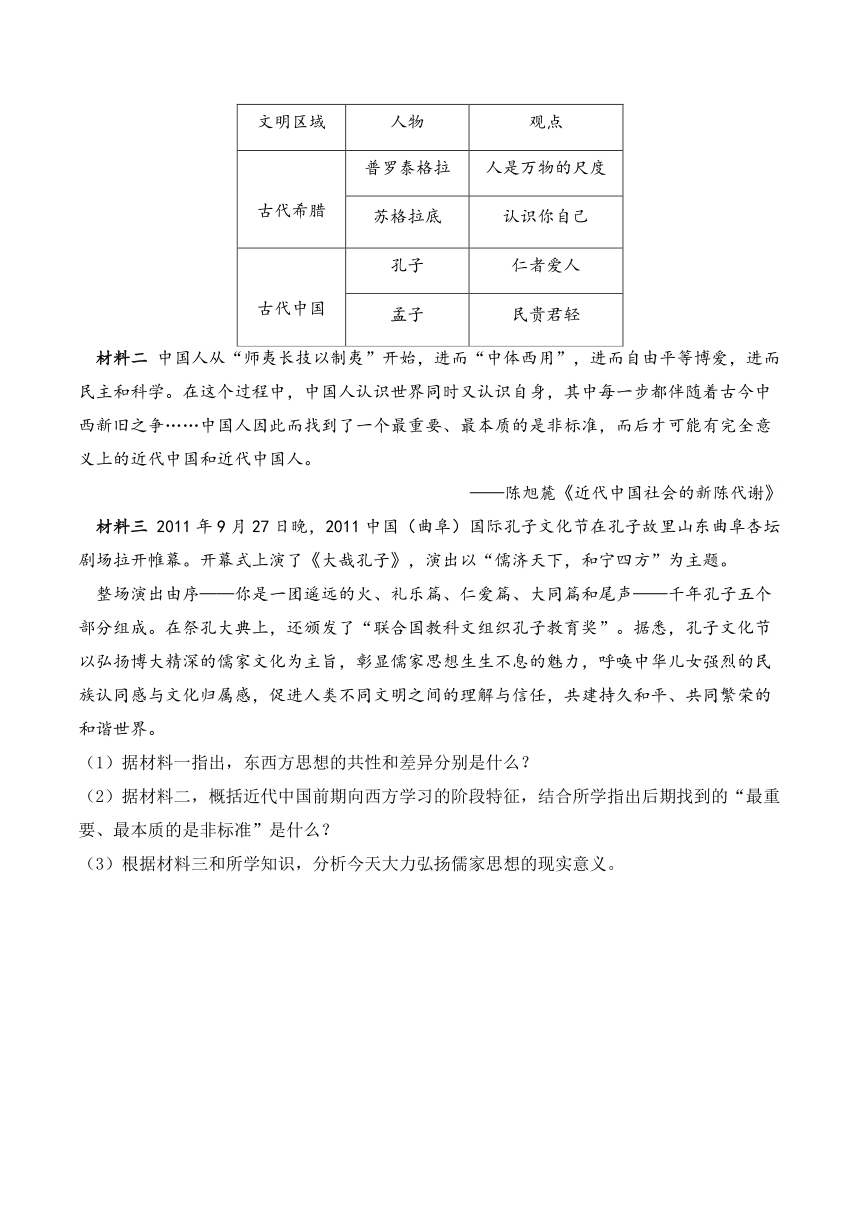

材料一

文明区域 人物 观点

古代希腊 普罗泰格拉 人是万物的尺度

苏格拉底 认识你自己

古代中国 孔子 仁者爱人

孟子 民贵君轻

材料二 中国人从“师夷长技以制夷”开始,进而“中体西用”,进而自由平等博爱,进而民主和科学。在这个过程中,中国人认识世界同时又认识自身,其中每一步都伴随着古今中西新旧之争……中国人因此而找到了一个最重要、最本质的是非标准,而后才可能有完全意义上的近代中国和近代中国人。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 2011年9月27日晚,2011中国(曲阜)国际孔子文化节在孔子故里山东曲阜杏坛剧场拉开帷幕。开幕式上演了《大哉孔子》,演出以“儒济天下,和宁四方”为主题。

整场演出由序——你是一团遥远的火、礼乐篇、仁爱篇、大同篇和尾声——千年孔子五个部分组成。在祭孔大典上,还颁发了“联合国教科文组织孔子教育奖”。据悉,孔子文化节以弘扬博大精深的儒家文化为主旨,彰显儒家思想生生不息的魅力,呼唤中华儿女强烈的民族认同感与文化归属感,促进人类不同文明之间的理解与信任,共建持久和平、共同繁荣的和谐世界。

(1)据材料一指出,东西方思想的共性和差异分别是什么?

(2)据材料二,概括近代中国前期向西方学习的阶段特征,结合所学指出后期找到的“最重要、最本质的是非标准”是什么?

(3)根据材料三和所学知识,分析今天大力弘扬儒家思想的现实意义。

答案以及解析

1.答案:D

解析:材料强调的是中华文化具有包容性、开放性,能够与外族文化相互融合,体现了中华文化博采众长、兼收并蓄的特点,故选D;材料突出的是中华文化的包容性,并未体现品格独特、底蕴深厚以及绵延不断等特点,故ABC不符合材料主旨,均排除。

2.答案:C

解析:唐末以来,士大夫认为儒学没落导致社会秩序混乱,提倡重振儒学,导之以德,重建社会秩序,即重建儒学信仰已经是现实所需,C项正确;唐末士人认为是儒学没落导致社会失序,而非功利主义,排除A项;“兵兴以来,人散久矣,始欲导之以德,不欲趋之以刑”意味着当时依然重视礼法结合,排除B项;儒学的正统地位并未发生改变,排除D项。

3.答案:D

解析:根据材料“虽然有儒家和佛教的影响……到赋有政治意义的对太阳女神(天照大神)和皇室的敬仰,一直是日本人对政府和社会的重心。”及所学可知,日本古代文化深受儒学及佛教学说的影响,在吸收外来文化的基础上,使日本本土文化得到发展,说明日本学习外来文化服务于本土文化,D项正确:材料体现不出日本学习外来文化的消极态度,排除A项;材料无法得出儒教和佛教在日本完成本土化的特征,与题意不符,排除B项;材料反映出儒教和佛教在日本得到传播,“不受日本人欢迎”的说法不准确,排除C项。故选D项。

4.答案:A

解析:从题干“西藏不同地区遗存之间既有个性特征,又与祖国内地的石器时代文化保持深层次关联”可知中华文化具有多元一体的特征,故选A项。B项只是表象,C项不符合题干主旨,D项表述有误。

5.答案:C

解析:据本题材料“新罗使用唐代年号,采用唐朝历法,汉字是官方文字,男女服装、婚丧嫁娶同汉族习俗一样朝鲜半岛的留学生可以参加唐朝的科举考试,及第可以做官”并结合所学可知,唐朝时期,新罗派遣留学生来中国学习,无论是文化还是政治都受到了唐文化的影响,同时留学生可以在唐朝为官,分别体现了唐文化的包容性和辐射性,C项正确;唐朝对外政策并未发生根本性变化,排除A项;材料主要说的是唐朝对新罗的影响,并未体现唐朝的繁荣昌盛,排除B项;材料主要说的是唐朝对新罗的影响,并不是中朝关系,也无法得出中朝关系和睦,排除D项;故选C项。

6.答案:D

解析:根据“日本在中央设置太学,在地方设立国学,选择儒雅博学之士担任博士、教授、助教等职位,授课内容为唐朝的律令经学、音韵、文学、书法算数等知识”可得出日本受到中华文明的影响,学习中国的教育制度以及先进文化,推动了汉文化在日本的传播,D项正确;材料并未涉及中国学习日本的相关内容,无法说明交流“互鉴”,排除A项;材料属于日本学习唐朝文化的内容,并未涉及制度,排除B项;7世纪中期日本已经开始大化改新,排除C项。故选D项。

7.答案:D

解析:据材料“一个社会群体,其文化的进步往往取决于它是否有机会吸取临近社会群体的经验”可知,材料强调的是文化的进步和临近社会群体经验的吸取,日本与中国既是近邻又学习中国经验,日本的文化受到中国影响,D项正确;中国与欧洲不属于临近社会群体,排除A项;西班牙和美洲也不是临近社会群体,排除B项,印度与欧洲也不是临近社会群体,排除C项。故选D项。

8.答案:D

解析:据材料“‘东亚世界’是以中国文明的发生及发展为基轴而形成的”“民族性的特质以中国文明为媒体从而具备了共通性”可知,在中国文明的基础上,以汉字、儒学、律令制度以及佛教等文化要素为纽带,东亚世界各国加强了交流,文化得到发展,故选D项;材料反映的是文化交流,不等于官方文化,排除A项;材料未体现多元一体,排除B项;东亚世界深受汉文化影响并以此为基础,但不能说有相同的文化认同,排除C项。

9.答案:D

解析:根据材料“拜占庭帝国的文化从其产生的那一刻起就带有明显的东方色彩”“拜占庭几乎全面继承了罗马帝国的传统,使之成为中世纪拜占庭政治制度的骨架”并结合所学可知,拜占庭文化具有兼收并蓄的特点,B项正确;材料并未体现拜占庭文化西方化的趋势,排除A项;“侧重于政治制度创新”与材料“拜占庭几乎全面继承了罗马帝国的传统,使之成为中世纪拜占庭政治制度的骨架”不符,排除C项;材料没有体现拜占庭文化抛弃了自身固有传统,排除D项。故选B项。

10.答案:C

解析:根据材料“有人打断自由人的骨头,他须偿付三百阿司罚金,如被打折骨头的是奴隶,罚金可以减半”结合所学知识可知罗马法实际维护的是奴隶主贵族的利益,反映了罗马法维护奴隶制度,C项正确;材料中不涉及公民的政治权利,排除A项;

材料是具体的法律条文,没有涉及法律程序,排除B项;罗马法对自由人与奴隶是区别对待的,没有体现公平正义,排除D项。故选C项。

11.答案:B

解析:结合所学知识可知危地马拉的印第安人是指玛雅人,结合所学知识可知玛雅人创制了独特的文字,B项正确;发明“零”的概念的是古代印度人,排除A项;桑奇大塔是印度人建造的,排除C项;发明世界上最早的太阳历的是古埃及,排除D项。故选B项。

12.答案:C

解析:根据材料可知,拜占庭帝国继承古代希腊罗马文化,融汇基督教文化和伊斯兰文化,形成独具一格的拜占庭文化等,反映出中世纪的拜占庭具有开放性和创新性,C项正确;拜占庭帝国并未发展古希腊的民主传统,排除A项;保存并完善了古典文化只是部分信息,并非材料主旨,排除B项;阿拉伯文化的西传为欧洲文艺复兴兴起提供条件,排除D项。故选C项。

13.答案:(1)不同点:前者对传统文化更多持批判态度,后者反思了欧洲科学文明带来的弊端,意识到传统儒学的精神价值(或强调中西文化的融合)前者强调竞争,后者强调互助;前者强调救中国,后者更强调救世界。(任答两点即可)原因:对传统文化价值认识的不断加深;自身经历的变化;一战暴露了西方文明的弊端。

(2)特点:高度重视;被视作现代化建设的思想资源;呈现出多元化的趋势;呈现出国际化的趋势。启示:在现代化建设中,需要充分挖掘传统文化的价值;注意吸收现代社会的思想和实践;文化的发展需要各界共同努力;注重文化的国际交流。

解析:(1)第一小问不同点:根据材料“传统的儒家伦理主要是在私德上着力,导致国民缺乏公德”在文中“他认为由科学所带来的物质进步并没有给人带来预想中的幸福,反而导致了精神的迷茫……中国古代就有丰富的互助精神。”可得出前者对传统文化更多持批判态度,后者反思了欧洲科学文明带来的弊端,意识到传统儒学的精神价值(或强调中西文化的融合);根据材料“梁启超特别反对中国传统所提倡的宽柔以教、以德报怨的妥协主义,这将会在社会竞争中处于不利的地位。”“要用互助主义来补救,中国古代就有丰富的互助精神。”可得出前者强调竞争,后者强调互助;根据材料“梁启超特别反对中国传统所提倡的宽柔以教、以德报怨的妥协主义,这将会在社会竞争中处于不利的地位。”“融合中西方文明,建立一个世界主义的国家”可得出前者强调救中国,后者更强调救世界。第二小问原因:结合所学知识,从对传统文化价值认识、自身经历的变化、一战暴露了西方文明的弊端等角度回答。

(2)第一小问特点:根据材料“学术界开始重新正视传统文化的价值,在传统文化寻找现代化的思想资源。”可得出高度重视;被视作现代化建设的思想资源;根据材料“从80年代起,海外现代新儒学的学术成果被陆续介绍到大陆,助推了大陆的‘儒学’热。”可得出呈现出多元化的趋势;呈现出国际化的趋势。第二小问启示:结合上述材料,根据所学知识可知,如材料一中可得出在现代化建设中,需要充分挖掘传统文化的价值;材料二中可得出注意吸收现代社会的思想和实践;文化的发展需要各界共同努力;注重文化的国际交流。

14.答案:(1)共性:关注人。

差异:东方强调人与人之间的关系,西方突出以人为中心。

(2)特征:由器物到制度到思想文化。标准:马克思主义。

(3)现实意义:增强中华儿女的民族认同感和文化归属感;促进人类不同文明的理解与信任;建立和谐世界。

解析:(1)第一小问共性,据材料一“人是万物的尺度”“认识你自己”和“仁者爱人”可知关注人。第二小问差异,据材料一“仁者爱人”和“民贵君轻”可知,孔子和孟子更多的是强调人与人之间的关系,据材料一“人是万物的尺度”可知西方更加突出以人为中心。

(2)第一小问特征,据材料二“中国人从‘师夷长技以制夷’开始,进而‘中体西用’,进而自由平等博爱,进而民主和科学”可知由器物到制度到思想文化。第二小问标准,据材料二“中国人因此而找到了一个最重要、最本质的是非标准,而后才可能有完全意义上的近代中国和近代中国人”可知,中国人找到了适合中国国情的马克思主义。

(3)现实意义:据材料“孔子文化节以弘扬博大精深的儒家文化为主旨,彰显儒家思想生生不息的魅力,呼唤中华儿女强烈的民族认同感与文化归属感”可知增强中华儿女的民族认同感和文化归属感;据材料“促进人类不同文明之间的理解与信任,共建持久和平、共同繁荣的和谐世界”可知促进人类不同文明的理解与信任;建立和谐世界。

1.阿拉伯的天文、历法、医药传入中国,中国的四大发明、养蚕技术走向世界;佛教在中国发扬光大,又在东南亚弦歌不绝;儒家文化起源中国,又深受欧洲莱布尼荧、伏尔泰等思想家推崇。这一材料表明中华文化的特点是( )

A.品格独特,内容优秀 B.博大精深,底蕴深厚

C.绵延不绝,传承至今 D.博采众长,兼收并蓄

2.唐末杨绾认为因儒道不举,士人一味追求做官,礼义道德沦丧,才造成了安史的反叛和战乱的延伸。穆宗时,仍有“兵兴以来,人散久矣,始欲导之以德,不欲趋之以刑”的说法。这说明当时( )

A.功利主义盛行导致社会失序 B.礼法结合的治理传统被废弃

C.重建儒学信仰已成现实所需 D.佛道兴盛改变儒学正统地位

3.公元五至八世纪,神道教吸收中国儒家与佛教学说后,渐渐形成较为完整的体系,从简单的对地方神灵的崇拜,到富有政治意义的对太阳女神(天照大神)和皇室的敬仰,一直是日本人对政府和社会的重心。据此可知( )

A.日本消极学习外来文化 B.儒教和佛教在日本完成了本土化

C.儒教和佛教不受日本人欢迎 D.日本学习外来文化服务于本土文化

4.自新中国成立以来,西藏考古成果丰硕,拉萨、日喀则、昌都等地均发现有新石器文化遗存。在这些区域性遗存之间,既有个性特征,又存在疏密不等的内在联系,且都与祖国内地的石器时代文化保持着深层次关联。这可以印证( )

A.中华文化多元一体格局 B.西藏考古挖掘成果丰硕

C.西藏自古与内地有联系 D.考古成果决定历史真相

5.新罗使用唐代年号,采用唐朝历法,汉字是官方文字,男女服装、婚丧嫁娶同汉族习俗一样。朝鲜半岛的留学生可以参加唐朝的科举考试,及第可以做官。这说明了当时( )

A.对外政策发生了根本性变化 B.唐朝的繁荣昌盛

C.唐文化兼具包容性和辐射力 D.中朝关系较和睦

6.8世纪中期,日本在中央设置太学,地方设立国学,选择儒雅博学之士担任博士、教授、助教等职位,授课内容为唐朝的律令、经学、音韵、文学、书法、算数等知识。这些举措( )

A.反映了中日文化交流互鉴 B.表明日本全面效仿唐朝制度

C.促进了“大化改新”的推行 D.推动了汉文化在日本的传播

7.人类的历史证明,一个社会群体,其文化的进步往往取决于它是否有机会吸取临近社会群体的经验。以下史实最能证明这一观点的是( )

A.中国的四大发明传播到欧洲 B.西班牙对美洲文化的影响

C.阿拉伯人将印度的数字传播到欧洲 D.日本的文化受到中国影响

8.日本学者西嶋定生对汉文化圈界定:“‘东亚世界’是以中国文明的发生及发展为基轴而形成的……构成这个历史的文化圈,即‘东亚世界’的诸要素,大略可归纳为一、汉字文化,二、儒教,三、律令制,四、佛教等四项……因而共通性并非抹杀民族特质,相反是民族性的特质以中国文明为媒介从而具备了共通性。”该学者意在强调( )

A.汉文化成为东亚世界的官方文化 B.东亚世界形成了多元一体的文化格局

C.东亚世界有共同的文化心理认同 D.汉文化促进东亚世界文化发展与交流

9.下图所示为古代朝鲜的谚文。这可用于说明( )

A.朝鲜汉语教育的普及 B.中朝文化的同宗同源

C.中朝文化交流的初现 D.朝鲜民族文字的特征

10.《十二铜表法》第八表规定:“如有人打断自由人的头骨,他须偿付三百阿司罚金,如被打断骨头的是奴隶,罚金可以减半。”由此可见,罗马法( )

A.保护公民政治权利 B.注重法律程序

C.极力维护奴隶制度 D.崇尚公平正义

11.有学者指出:“在白人踏上美洲几个世纪前,危地马拉、墨西哥和安第斯高地的印第安人已经拥有几乎具有一切文明特征的较高的文化。假如不是被征服的话,……这一文化可以同任何其他洲的文化相媲美。”下列选项中,属于危地马拉的印第安人“较高的文化”是( )

A.发明了“零”的概念 B.创制了独特的文字

C.建造著名的桑奇大塔 D.发明世界上最早的太阳历

12.地处欧、亚、非三洲交界处的拜占庭帝国继承了古代希腊罗马文化,融汇了西欧、西亚、北非的文化,形成了独具一格的拜占庭文化。据此可知,拜占庭文化( )

A.发展古希腊民主传统 B.保存并完善了古典文化

C.具有开放性和创新性 D.推动文艺复兴运动兴起

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1902年到1906年梁启超在流亡日本期间写了《新民说》。在书中梁启超认为一个人应该公德和私德兼备,传统的儒家伦理主要是在私德上着力,导致国民缺乏公德,而公德是国家所赖以成立的根本因素。梁启超特别反对中国传统所提倡的宽柔以教、以德报怨的妥协主义,这将会在社会竞争中处于不利的地位。

1919年梁启超在游历欧洲的时候写下了《欧游心影录》。在文中他认为由科学所带来的物质进步并没有给人带来预想中的幸福,反而导致了精神的迷茫。如何解决这个问题?在文化上就是要对自己的文化传统存有敬意,并融合中西方文明,建立一个世界主义的国家。梁启超他还认为竞争和强者的权利会导致社会的不公,要用互助主义来补救,中国古代就有丰富的互助精神。

——摘编自干春松《梁启超儒学观的转变—从〈新民说〉到〈欧游心影录〉》

材料二 改革开放后,我国在儒学的现代转化上取得新的进展。从80年代起,海外现代新儒学的学术成果被陆续介绍到大陆,助推了大陆的“儒学”热。学术界开始重新正视传统文化的价值,在传统文化寻找现代化的思想资源。新世纪,中国现代化建设为民族复兴奠定坚实基础,民族复兴必然带来文化的复兴,中国特色社会主义时代的儒学现代化获得新的发展机遇。

——摘编自郭瑞《中国近现代社会转型中的儒学现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较《新民说》和《欧游心影录》中梁启超对儒学认识的不同之处并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放后儒学发展的特点及启示。

14.在人类思想文化发展进程中,中外思想文化相互碰撞、彼此交融,共同推动了人类文明的进步。阅读下列材料,回答问题。

材料一

文明区域 人物 观点

古代希腊 普罗泰格拉 人是万物的尺度

苏格拉底 认识你自己

古代中国 孔子 仁者爱人

孟子 民贵君轻

材料二 中国人从“师夷长技以制夷”开始,进而“中体西用”,进而自由平等博爱,进而民主和科学。在这个过程中,中国人认识世界同时又认识自身,其中每一步都伴随着古今中西新旧之争……中国人因此而找到了一个最重要、最本质的是非标准,而后才可能有完全意义上的近代中国和近代中国人。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 2011年9月27日晚,2011中国(曲阜)国际孔子文化节在孔子故里山东曲阜杏坛剧场拉开帷幕。开幕式上演了《大哉孔子》,演出以“儒济天下,和宁四方”为主题。

整场演出由序——你是一团遥远的火、礼乐篇、仁爱篇、大同篇和尾声——千年孔子五个部分组成。在祭孔大典上,还颁发了“联合国教科文组织孔子教育奖”。据悉,孔子文化节以弘扬博大精深的儒家文化为主旨,彰显儒家思想生生不息的魅力,呼唤中华儿女强烈的民族认同感与文化归属感,促进人类不同文明之间的理解与信任,共建持久和平、共同繁荣的和谐世界。

(1)据材料一指出,东西方思想的共性和差异分别是什么?

(2)据材料二,概括近代中国前期向西方学习的阶段特征,结合所学指出后期找到的“最重要、最本质的是非标准”是什么?

(3)根据材料三和所学知识,分析今天大力弘扬儒家思想的现实意义。

答案以及解析

1.答案:D

解析:材料强调的是中华文化具有包容性、开放性,能够与外族文化相互融合,体现了中华文化博采众长、兼收并蓄的特点,故选D;材料突出的是中华文化的包容性,并未体现品格独特、底蕴深厚以及绵延不断等特点,故ABC不符合材料主旨,均排除。

2.答案:C

解析:唐末以来,士大夫认为儒学没落导致社会秩序混乱,提倡重振儒学,导之以德,重建社会秩序,即重建儒学信仰已经是现实所需,C项正确;唐末士人认为是儒学没落导致社会失序,而非功利主义,排除A项;“兵兴以来,人散久矣,始欲导之以德,不欲趋之以刑”意味着当时依然重视礼法结合,排除B项;儒学的正统地位并未发生改变,排除D项。

3.答案:D

解析:根据材料“虽然有儒家和佛教的影响……到赋有政治意义的对太阳女神(天照大神)和皇室的敬仰,一直是日本人对政府和社会的重心。”及所学可知,日本古代文化深受儒学及佛教学说的影响,在吸收外来文化的基础上,使日本本土文化得到发展,说明日本学习外来文化服务于本土文化,D项正确:材料体现不出日本学习外来文化的消极态度,排除A项;材料无法得出儒教和佛教在日本完成本土化的特征,与题意不符,排除B项;材料反映出儒教和佛教在日本得到传播,“不受日本人欢迎”的说法不准确,排除C项。故选D项。

4.答案:A

解析:从题干“西藏不同地区遗存之间既有个性特征,又与祖国内地的石器时代文化保持深层次关联”可知中华文化具有多元一体的特征,故选A项。B项只是表象,C项不符合题干主旨,D项表述有误。

5.答案:C

解析:据本题材料“新罗使用唐代年号,采用唐朝历法,汉字是官方文字,男女服装、婚丧嫁娶同汉族习俗一样朝鲜半岛的留学生可以参加唐朝的科举考试,及第可以做官”并结合所学可知,唐朝时期,新罗派遣留学生来中国学习,无论是文化还是政治都受到了唐文化的影响,同时留学生可以在唐朝为官,分别体现了唐文化的包容性和辐射性,C项正确;唐朝对外政策并未发生根本性变化,排除A项;材料主要说的是唐朝对新罗的影响,并未体现唐朝的繁荣昌盛,排除B项;材料主要说的是唐朝对新罗的影响,并不是中朝关系,也无法得出中朝关系和睦,排除D项;故选C项。

6.答案:D

解析:根据“日本在中央设置太学,在地方设立国学,选择儒雅博学之士担任博士、教授、助教等职位,授课内容为唐朝的律令经学、音韵、文学、书法算数等知识”可得出日本受到中华文明的影响,学习中国的教育制度以及先进文化,推动了汉文化在日本的传播,D项正确;材料并未涉及中国学习日本的相关内容,无法说明交流“互鉴”,排除A项;材料属于日本学习唐朝文化的内容,并未涉及制度,排除B项;7世纪中期日本已经开始大化改新,排除C项。故选D项。

7.答案:D

解析:据材料“一个社会群体,其文化的进步往往取决于它是否有机会吸取临近社会群体的经验”可知,材料强调的是文化的进步和临近社会群体经验的吸取,日本与中国既是近邻又学习中国经验,日本的文化受到中国影响,D项正确;中国与欧洲不属于临近社会群体,排除A项;西班牙和美洲也不是临近社会群体,排除B项,印度与欧洲也不是临近社会群体,排除C项。故选D项。

8.答案:D

解析:据材料“‘东亚世界’是以中国文明的发生及发展为基轴而形成的”“民族性的特质以中国文明为媒体从而具备了共通性”可知,在中国文明的基础上,以汉字、儒学、律令制度以及佛教等文化要素为纽带,东亚世界各国加强了交流,文化得到发展,故选D项;材料反映的是文化交流,不等于官方文化,排除A项;材料未体现多元一体,排除B项;东亚世界深受汉文化影响并以此为基础,但不能说有相同的文化认同,排除C项。

9.答案:D

解析:根据材料“拜占庭帝国的文化从其产生的那一刻起就带有明显的东方色彩”“拜占庭几乎全面继承了罗马帝国的传统,使之成为中世纪拜占庭政治制度的骨架”并结合所学可知,拜占庭文化具有兼收并蓄的特点,B项正确;材料并未体现拜占庭文化西方化的趋势,排除A项;“侧重于政治制度创新”与材料“拜占庭几乎全面继承了罗马帝国的传统,使之成为中世纪拜占庭政治制度的骨架”不符,排除C项;材料没有体现拜占庭文化抛弃了自身固有传统,排除D项。故选B项。

10.答案:C

解析:根据材料“有人打断自由人的骨头,他须偿付三百阿司罚金,如被打折骨头的是奴隶,罚金可以减半”结合所学知识可知罗马法实际维护的是奴隶主贵族的利益,反映了罗马法维护奴隶制度,C项正确;材料中不涉及公民的政治权利,排除A项;

材料是具体的法律条文,没有涉及法律程序,排除B项;罗马法对自由人与奴隶是区别对待的,没有体现公平正义,排除D项。故选C项。

11.答案:B

解析:结合所学知识可知危地马拉的印第安人是指玛雅人,结合所学知识可知玛雅人创制了独特的文字,B项正确;发明“零”的概念的是古代印度人,排除A项;桑奇大塔是印度人建造的,排除C项;发明世界上最早的太阳历的是古埃及,排除D项。故选B项。

12.答案:C

解析:根据材料可知,拜占庭帝国继承古代希腊罗马文化,融汇基督教文化和伊斯兰文化,形成独具一格的拜占庭文化等,反映出中世纪的拜占庭具有开放性和创新性,C项正确;拜占庭帝国并未发展古希腊的民主传统,排除A项;保存并完善了古典文化只是部分信息,并非材料主旨,排除B项;阿拉伯文化的西传为欧洲文艺复兴兴起提供条件,排除D项。故选C项。

13.答案:(1)不同点:前者对传统文化更多持批判态度,后者反思了欧洲科学文明带来的弊端,意识到传统儒学的精神价值(或强调中西文化的融合)前者强调竞争,后者强调互助;前者强调救中国,后者更强调救世界。(任答两点即可)原因:对传统文化价值认识的不断加深;自身经历的变化;一战暴露了西方文明的弊端。

(2)特点:高度重视;被视作现代化建设的思想资源;呈现出多元化的趋势;呈现出国际化的趋势。启示:在现代化建设中,需要充分挖掘传统文化的价值;注意吸收现代社会的思想和实践;文化的发展需要各界共同努力;注重文化的国际交流。

解析:(1)第一小问不同点:根据材料“传统的儒家伦理主要是在私德上着力,导致国民缺乏公德”在文中“他认为由科学所带来的物质进步并没有给人带来预想中的幸福,反而导致了精神的迷茫……中国古代就有丰富的互助精神。”可得出前者对传统文化更多持批判态度,后者反思了欧洲科学文明带来的弊端,意识到传统儒学的精神价值(或强调中西文化的融合);根据材料“梁启超特别反对中国传统所提倡的宽柔以教、以德报怨的妥协主义,这将会在社会竞争中处于不利的地位。”“要用互助主义来补救,中国古代就有丰富的互助精神。”可得出前者强调竞争,后者强调互助;根据材料“梁启超特别反对中国传统所提倡的宽柔以教、以德报怨的妥协主义,这将会在社会竞争中处于不利的地位。”“融合中西方文明,建立一个世界主义的国家”可得出前者强调救中国,后者更强调救世界。第二小问原因:结合所学知识,从对传统文化价值认识、自身经历的变化、一战暴露了西方文明的弊端等角度回答。

(2)第一小问特点:根据材料“学术界开始重新正视传统文化的价值,在传统文化寻找现代化的思想资源。”可得出高度重视;被视作现代化建设的思想资源;根据材料“从80年代起,海外现代新儒学的学术成果被陆续介绍到大陆,助推了大陆的‘儒学’热。”可得出呈现出多元化的趋势;呈现出国际化的趋势。第二小问启示:结合上述材料,根据所学知识可知,如材料一中可得出在现代化建设中,需要充分挖掘传统文化的价值;材料二中可得出注意吸收现代社会的思想和实践;文化的发展需要各界共同努力;注重文化的国际交流。

14.答案:(1)共性:关注人。

差异:东方强调人与人之间的关系,西方突出以人为中心。

(2)特征:由器物到制度到思想文化。标准:马克思主义。

(3)现实意义:增强中华儿女的民族认同感和文化归属感;促进人类不同文明的理解与信任;建立和谐世界。

解析:(1)第一小问共性,据材料一“人是万物的尺度”“认识你自己”和“仁者爱人”可知关注人。第二小问差异,据材料一“仁者爱人”和“民贵君轻”可知,孔子和孟子更多的是强调人与人之间的关系,据材料一“人是万物的尺度”可知西方更加突出以人为中心。

(2)第一小问特征,据材料二“中国人从‘师夷长技以制夷’开始,进而‘中体西用’,进而自由平等博爱,进而民主和科学”可知由器物到制度到思想文化。第二小问标准,据材料二“中国人因此而找到了一个最重要、最本质的是非标准,而后才可能有完全意义上的近代中国和近代中国人”可知,中国人找到了适合中国国情的马克思主义。

(3)现实意义:据材料“孔子文化节以弘扬博大精深的儒家文化为主旨,彰显儒家思想生生不息的魅力,呼唤中华儿女强烈的民族认同感与文化归属感”可知增强中华儿女的民族认同感和文化归属感;据材料“促进人类不同文明之间的理解与信任,共建持久和平、共同繁荣的和谐世界”可知促进人类不同文明的理解与信任;建立和谐世界。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享