战争与文化交锋 文化的传承与保护 综合练习(含解析) 高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 战争与文化交锋 文化的传承与保护 综合练习(含解析) 高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 96.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-12 21:15:02 | ||

图片预览

文档简介

(20)战争与文化交锋 文化的传承与保护

1.一战前后,中国思想界提出一系列关于“国民性”“国性”“中国之魂”“国本”的主张。这表明( )

A.文化的民族性受到关注 B.向西方学习成为时代潮流

C.封建思想依然根深蒂固 D.各派救国方案趋于一致

2.蒙古征服罗斯后,认识到封建割据不利于统治,便将中国古代行政管理体制的内容带到罗斯,扶持“弗拉基米尔及全罗斯大公”作为代理人。这使罗斯大公尝到了专制权力的甜头,刺激了罗斯大公攫取专制特权的野心,推动了罗斯国家的统一。这可用来说明蒙古西征( )

A.推动了罗斯政治体制的演变 B.开启了亚欧大陆的民族交流

C.传播了蒙古开明民族政策 D.为东西文化交流创造了条件

3.托勒密王朝经常借用埃及人的房屋来安置军队,而埃及人则在这些地方修建祭坛以免房子被占。塞琉古王国的统治者由于推行希腊化政策而引发了犹太人马卡比起义,后来犹太人基本独立,传统的犹太文化继续发展。由此可知,在希腊化时代( )

A.民族矛盾导致亚历山大帝国的解体 B.文化认同和族群认同未能真正实现

C.埃及、犹太以激进方式获得民族独立 D.各地区依旧保持原有的宗教和风俗

4.20世纪60—80年代,韩国、新加坡等东亚国家和地区取得了经济奇迹。理论界有学者提出“儒家资本主义”的概念,认为韩国、新加坡的发展源于儒家文化的优点。这一理论( )

A.推动了东亚各国经济现代化进程

B.反映了东亚文化交流的加深

C.科学分析了东亚奇迹出现的原因

D.肯定了儒家文化的积极作用

5.1908年在巴基斯坦白沙瓦近郊的迦腻色迦(约公元78~101年或102年在位,贵霜帝国有名的君王)大塔遗址出土的青铜舍利容器上铸有佛陀坐像。同址出土的“迦腻色迦金币(如下图)”正面有迦腻色迦肖像,手指祭坛的圣火,身穿长衣长裤,极具骑马民族特色,背面有四臂的湿婆立像、佛陀立像,佛像旁镌刻着希腊字母铭文“Bodda”,这可能是世界上最早的佛陀形象。这些出土文物可用于佐证( )

A.亚历山大东征带来的文化融合 B.阿拉伯帝国在交流中的桥梁作用

C.希腊城邦海外殖民产生的影响 D.印度地区佛教出现了世俗化倾向

6.在13世纪,伴随着蒙古西征,沉寂了数百年的从意大利通往中国的贸易通道重新变得畅通且安全。此后,西欧国王、教会为了商税利益纷纷支持工商业城市的发展,并且为迁入城市的新市民提供庇护。这说明蒙古西征客观上( )

A.给欧洲等地带来了灾难 B.引发了思想解放运动

C.迫使西欧加强海上探险 D.加速了西欧社会变动

7.如表为宋代书院的课程设置情况。据此可知,宋代书院( )

类别 四书五经 儒学大师的著作 历史典籍、诗词 实用技术 学规和学风

内容 《大学》《中庸》《论语》《孟子》等 《太极图说》《明道学案语录》《四书章句集注》等 《左传》《史记》《诗经》等 分斋教学,设立“经义”和“治世”两斋 学规及立教之目、为学之要、修身之要、处事之要、接物之要

A.“进德”与“修业”并重 B.强调“三教合归儒”意识

C.主要提倡经世致用思想 D.宣扬理学的官方正统地位

8.1901年,清政府颁布《奏定初等小学章程》规定,学生要“知今日中国疆域之大略,五洲之简图”;教师须“先讲乡土有关系之地理,并运用本县、本省、本国地图配合课堂教学”。这有助于( )

A.宣传地理学科知识 B.建立近代教育体系

C.培养学生家国情怀 D.规范课堂教学程序

9.法国将国家及公共机构所有历史古迹低价对外开放;对个人所拥有的历史古迹,通过税收优惠政策鼓励其对外开放;设立免费参观日、文化遗产日、25岁以下的公民以及教师可免费参观文化遗产等等。这些做法( )

A.体现了国家福利制度的优势 B.开发利用了历史文化遗产

C.开创国家创办博物馆的先河 D.提升了全体公民文化素养

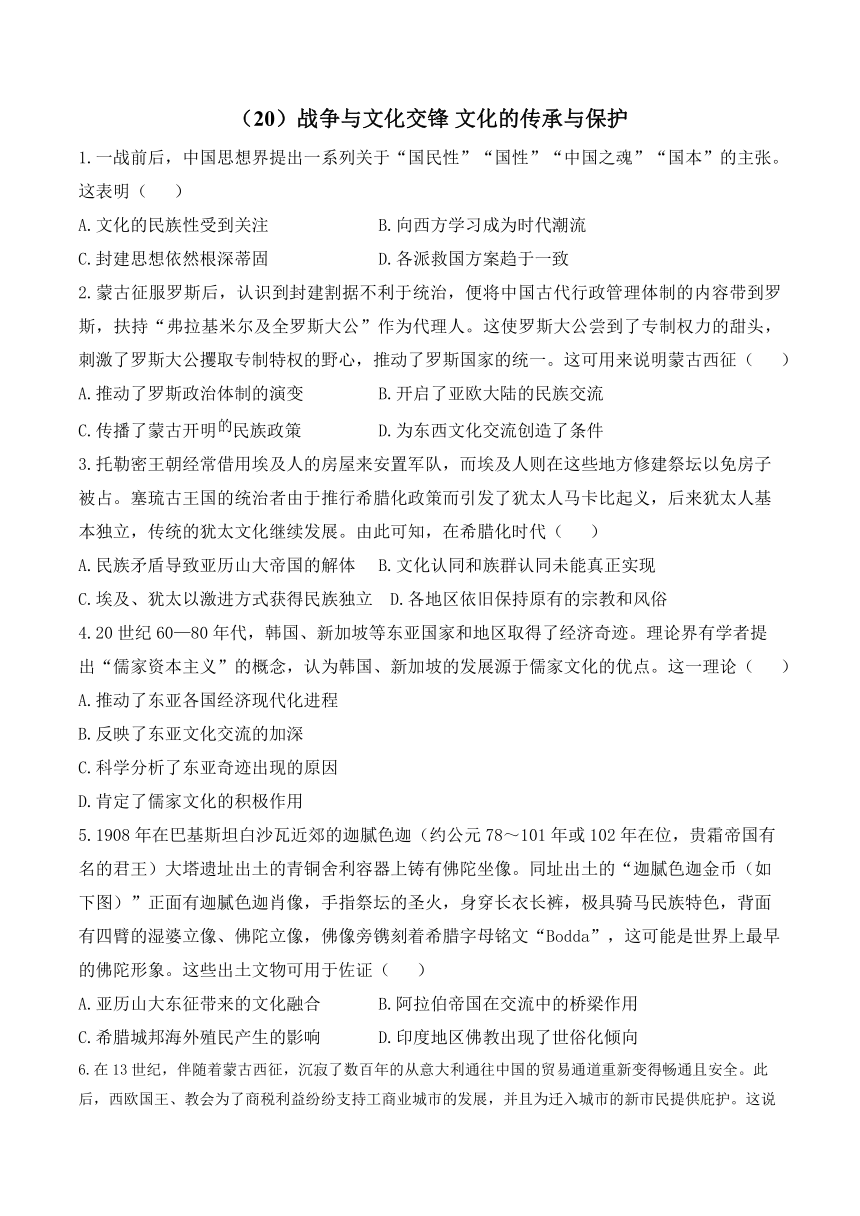

10.下图是1953年中国高等学校招考专业分类情况,这说明当时中国高等教育( )

A.满足人民精神文化诉求 B.适应国家经济发展需要

C.体现了可持续发展战略 D.彰显社会主义建设成就

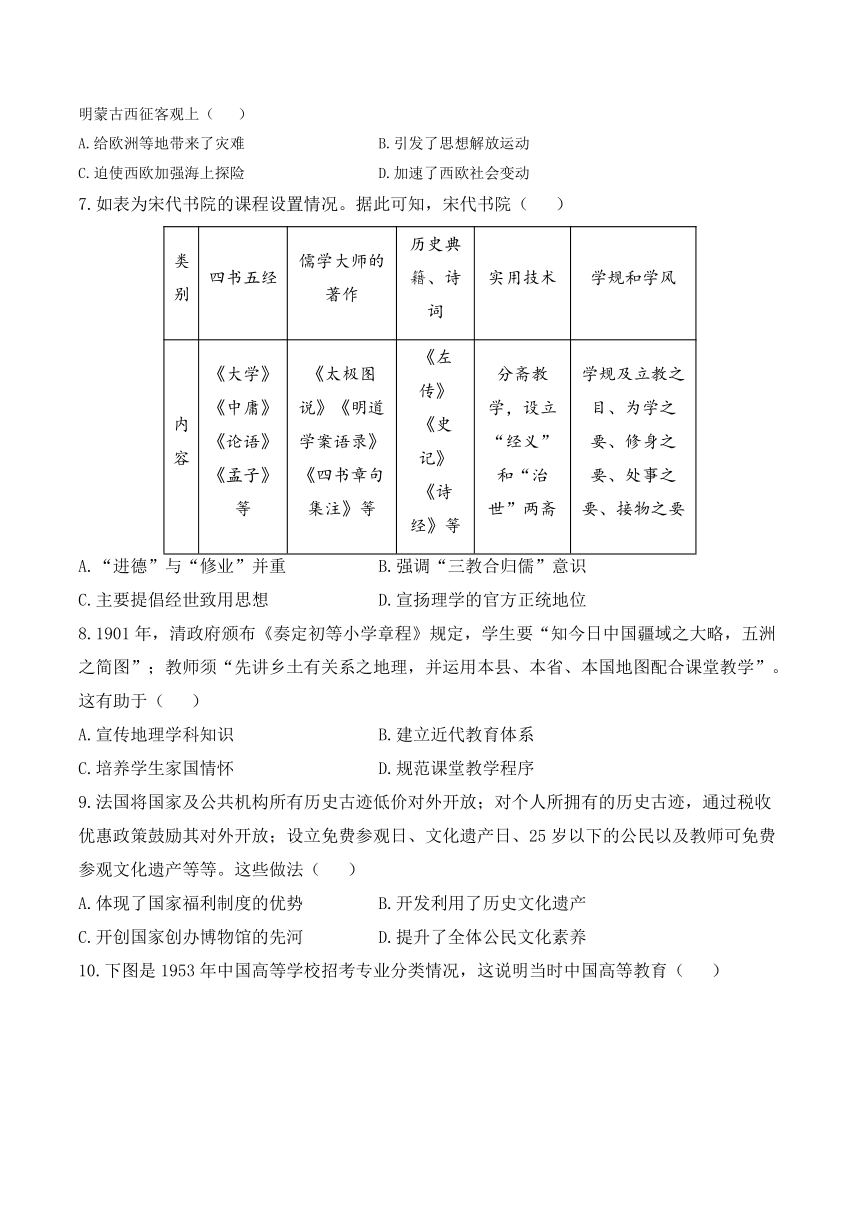

11.教育是一个国家、民族发展进步的活力源泉。阅读如表,据此可知( )

时间 中华人民共和国教育发展相关史事

1949年 第一次全国教育工作会议决定学校要向广大工农开门

1951年 第一次全国民族教育会议提出要加强少数民族地区的小学教育和成人业余教育

1982年 《中华人民共和国宪法》提出“普及初等义务教育”

2006年 新修订的《义务教育法》以法律形式明确了义务教育的免费原则

A.教育公平步伐持续推进 B.完整的国民教育体系已经建成

C.国家教育投入逐年提升 D.国家把教育放在优先发展位置

12.京师同文馆筹建时,清廷内部反对者甚众。甲午中日战争结束后,无论是地方督抚还是朝中大员,大多对创办西式学堂以兴学育才不再抵触;即便是戊戌政变失败后,顽固派也并未取缔京师大学堂这一维新运动成果。这一变化说明( )

A.知识分子开始放眼世界 B.西学教育愈发受到社会推崇

C.中华文化主动寻求变革 D.民族危机助推新式教育发展

13.阅读材料,完成下列要求。

材料:承德避暑山庄是我国皇家园林的典范。选址由康熙皇帝亲自踏勘,向北紧邻蒙古,向南“去京师至近”。建筑布局由平原区、湖区、宫殿区以及山区四个部分组成,集北国山岳、江南烟雨与蒙古草原于一园。平原区东有万树园,西有试马埭,当年多架蒙古包散置其间;宫殿建筑布局端正严谨,是皇帝处理朝政、接见外国使节的地方。外八庙围绕在避暑山庄外,呈放射状布局,如众星捧月,由木兰围场、藏式庙宇、热河文庙等十二座皇家寺庙组成。避暑山庄建筑及景点的命名、牌匾题字、碑刻文字等多引用、化用古代诗句或儒、道、佛家典籍。1931年日军占据山庄,文物和建筑遭到掠夺、烧毁等严重破坏。新中国成立后,国家十分重视避暑山庄的保护,1961年经国务院批准,避暑山庄列入第一批全国重点文物保护单位,1994年被评为世界文化遗产。随着现代科技的发展,避暑山庄的文物保护从抢救性保护、被动修缮逐步进入到主动预防性保护的新阶段。避暑山庄在国内外的影响力不断提升,起着维系当地居民情感、弘扬民族文化的重要作用。

——摘编自张清源《承德避暑山庄的保护利用研究》

(1)据材料,分析避暑山庄园林建筑所体现的政治价值和文化价值。

(2)据材料并结合所学知识,以“世界文化遗产——承德避暑山庄的保护”为题加以论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰)

14.阅读材料,回答下列要求。

材料一

从远征意大利开始,拿破仑就宣布:意大利的国民们,法国军队是来切断诸君枷锁的!作为“自由和解放的旗手”,法国在欧洲各地推广国民的自由。对于法国占领地区的人们来说,虽说新的思想和制度具有刺激其发展的作用。但是,拿破仑率领的军队终归是占领军,各地逐渐意识到要团结一致对抗法国侵略者。作为一种民族主义的先驱形式,在法军占领的普鲁士所出现的运动就是明显的例证。拿破仑以两面手段占领了欧洲各地,广泛传播了在19世纪高扬的民族主义原型的思想和态度。也正因如此,最终他不得不失败。

——摘编自【日】福井宪彦《近代欧洲的霸权》

材料二

第一次世界大战把东方各族人民卷入国际政治生活,帮助他们加深了对帝国主义的认识,民族意识和民族危机感大大增强。十月革命后,一些原先求助于西方帝国主义的资产阶级民族主义者转向求助于苏俄政府,他们也演变为初步的共产主义者。在列宁、斯大林领导下的共产国际帮助指导下,各国纷纷建立共产主义团体或政党。迄至二十世纪二十年代末,共产党组织在中国、印度、埃及、墨西哥等国陆续建立,它们将马列主义与本国革命相结合,领导或推动国内反帝反封建斗争。

——摘编自余建华《本世纪第一次民族主义浪潮的背景与特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出拿破仑对被征服地区统治的“两面手段”,并分析拿破仑战争对欧洲政治文化重构的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括第一次世界大战后亚非拉民族主义浪潮的特征。

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据所学可知,随着西方国家的殖民侵略,西方也把向中国输出民主、自由、人权等价值观,企图淡化中国的民族意识,中国则在吸收外来文化的同时,也努力保护自己的民族文化,使自身文化呈现多样性,“国民性”“国性”“中国之魂”“国本”的主张,体现了文化的民族性受到关注,A项正确;材料强调中国民族文化,排除B项;结合所学知识,我们可知材料没有体现封建思想,排除C项;D项材料信息无法体现,且表述太绝对,排除。故选:A。

2.答案:A

解析:据题意可知,由于蒙古贵族政府罗斯后将中国古代的行政管理体制带到罗斯,专制制度刺激了罗斯大公的野心,推动了罗斯国家的统一,由此可知蒙古西征为罗斯政治体制的演变起到了推动作用,A项正确;“开启了”的说法与题意时间不符,排除B项;材料没有体现蒙古的民族政策,排除C项;材料体现的是蒙古贵族将东方的行政管理体制带到罗斯,没有体现西方的文化传播的东方,所以并不是为东西方文化交流创造条件,排除D项。故选A项。

3.答案:B

解析:据所学知识可知,亚历山大帝国与亚历山大帝国分裂后形成的托勒密王国、塞疏古王国和马其顿王国被称为希腊化世界,积极推广希腊化文化,据史料“借用埃及人的房屋来安置军队,而埃及人则在这些地方修建祭坛以免房子被占”“由于推行希腊化政策而引发了犹太人马卡比起义,后来犹太人基本独立,传统的犹太文化继续发展”及所学知识可知,塞琉古王国和托勒衡埃及在进行统治和推行希腊化政策时,引发了埃及人和犹太人的反对,体现了埃及人和犹太人对于希腊文化的并没有完全认同,反映了文化认同和族群认同未能真正实现,B项正确;材料反映的是亚历山大帝国解体后的托勒密埃及和塞疏古王国的统治,并非亚历山大帝国解体的原因,排除A项;材料虽然涉及埃及人和犹太人对托勒密埃及和塞琉古王国的反对,没有涉及他们获得民族独立,排除C项:在希腊化时代,埃及地区、西亚地区已经受到了希腊文化的影响,排除D项,故选B项。

4.答案:D

解析:根据材料信息可知,“儒家资本主义”这一理论主要是指出儒家文化中的某些价值观和社会规范,如重视教育、勤奋工作、尊重家族和社会和谐等,对经济发展起到了积极的促进作用。这一理论肯定了儒家文化的积极作用,D项正确;“推动了东亚各国经济现代化进程”的说法夸大了儒家文化的作用,排除A项;“东亚文化交流的加深”表现为韩国、新加坡等东亚国家的文化交流,但是材料主要表现“儒家文化的积极作用”,排除B项;材料主旨“儒家文化的积极作用”,而“东亚奇迹出现的原因”与材料主旨不符,排除C项。故选D项。

5.答案:A

解析:根据材料并结合所学知识可知,在贵霜帝国第三代国王迦腻色迦时代,发展起来一种独特的雕塑艺术风格,被称为犍陀罗风格(希腊式佛教艺术)。材料中印度本地化的艺术元素与图案徽符(如人物形象、服饰穿着等)与浅浮雕等希腊式的艺术表现手法有机地组合在一起,也说明贵霜时期艺术已将来自希腊的文明艺术吸收、消融,故A项正确。公元1世纪前后阿拉伯帝国尚未兴起,故排除B项;希腊城邦海外殖民是在公元前8至前6世纪,与材料所述时间不符,故排除C项;D项不符合材料主旨及史实,故排除。

6.答案:D

解析:根据材料可知,蒙古西征客观上有利于“从意大利通往中国的贸易通道重新变得畅通且安全”,有利于贸易的发展,西欧各国国王、教会支持工商业城市发展,刺激了西欧文明的转型,D项正确;材料中并没有被征服地区遭受破坏的信息,排除A项;蒙古西征并未引发思想解放运动,排除B项;陆上商路的安全性得到提升,并不会迫使西欧国家开展海上探险活动,排除C项。故选D项。

7.答案:A

解析:根据“四书五经”“实用技术”“修身之要、处事之要、接物之要”等信息可知,宋代的书院教授 的内容中同时包括道德理论与实用技术,从而体现了“进德”与“修业”的并重,A项正确;材料反映的是宋代书院的课程设置,以儒家内容为主,没有涉及道家和佛教内容,不能体现“三教合归儒”,排除B项;宋代书院教授的课程中包括四书五经、儒学大师的著作等,并不能说明是主要提倡经世致用思想,排除C项;材料主要体现了宋代书院的课程设置,并不能体现宣扬理学的官方正统地位,排除D项。故选A项。

8.答案:C

解析:《奏定初等小学章程》规定学生要掌握中国地理知识,教师要讲授本地地理知识,有助于培养学生家国情怀,C项正确;材料强调对本国以及本地地理知识的教授和学习,而非一般意义上的宣传地理知识,排除A项;材料所述主要是小学教育中地理知识教学方面的情况,不足以对近代教育体系产生整体性和重大影响,排除B项;材料所述为教学内容,而非教学程序,排除D项。故选:C。

9.答案:B

解析:依据材料“法国将国家及公共机构所有的历史古迹低价对外开放,可免费参观文化遗产等等”可以看出法国通过各种政策向公众开放历史古迹,法国充分开发利用历史文化遗产来教育影响广大民众,故B项正确;材料主旨不是强调国家福利制度的优势,故A项错误;材料没有涉及国家创办博物馆的信息,故C项错误;材料没有涉及这些做法的影响,且“全体”说法过于绝对,故D项错误。

10.答案:B

解析:根据图片可知,1953年中国高等学校招考专业分类中,工科占比最多,其次是师范类;农林类、文科类占比较小。结合所学可知,1953年,我国开始实施第一个五年计划,中国高等学校为满足国家经济建设的人才需求,进行了大规模的院系调整,充分体现了“教育建设为经济建设服务,首先为国家工业化服务”的发展方向,B项正确;工科占比最多,无法体现当时中国高等教育是为了满足人民群众的文化诉求,排除A项;当时中国的高等教育主要是服务于经济建设,并立足于可持续发展战略,且可持续发展战略是20世纪80年代提出的,排除C项;图片展示的是1953年中国高等学校招考专业分类情况,体现不出社会主义建设成就,排除D项。故选B项。

11.答案:A

解析:据材料“学校要向广大工农开门要加强少数民族地区的小学教育和成人业余教育”普及初等义务教育“以法律形式明确了义务教育的免费原则”及所学知识可知,新中国成立以来,在教育上不断扩大受教育对象,推动义务教育的普及,体现了教育公平的逐步推进,A项正确;材料反映的是受教育范围的扩大,没有涉及国民教育体系,排除B项;材料没有涉及国家对国民教育的投入多少,排除C项;材料没有把国家对教育事业和其他事业进行对比,不能得知国家把教育放在优先发展的位置,排除D项。故选A项。

12.答案:D

解析:根据材料可知,甲午中日战争结束后,民族危机不断加深,使得清廷内部顽固派逐渐对创办西式学堂以兴学育才不再抵触,表明民族危机助推新式教育发展,D项正确;鸦片战争前后,知识分子开始放眼世界,不符合材料时间,排除A项;材料表明民族危机使中国人认可西式教育,“受到社会推崇”夸大其词,排除B项;材料变化表明民族危机助推新式教育发展,“主动寻求变革”不符合材料,是被动接受,排除C项。故选D项。

13.答案:(1)政治价值:山庄选址体现维护国家政权稳定的政治价值:建筑布局四部分结合体现国家统一、民族团结的政治价值:山庄遭受劫难具有见证民族危亡的政治价值。

文化价值:推进区域和民族文化融合:传承儒释道三教文化;体现皇家文化:促进中外文化交流。

(2)承德避暑山庄是承德地区历史文化凝聚力的承载体,是全人类共同的财富。承德避暑山庄保护应注重整体完整性、真实性,体现历史感;坚持主动预防性保护为主,适度开发的原则:针对古迹制定法律;建立专业化文物保护体系,加强国际合作。承德避暑山庄的科学保护,有利于提升避暑山庄作为世界文化遗产的品质与影响力对传承民族文化、维护文化多样性具有重要性。

解析:(1)据材料“选址由康熙皇帝亲自踏勘,向北紧邻蒙古,向南‘去京师至近’”,可得出:山庄选址体现维护国家政权稳定的政治价值;据材料“建筑布局由平原区、湖区、宫殿区以及山区四个部分组成,集北国山岳、江南烟雨与蒙古草原于一园”,可得出建筑布局四部分结合体现国家统一、民族团结的政治价值;据材料“1931年日军占据山庄,文物和建筑遭到掠夺、烧毁等严重破坏”,可得出山庄遭受劫难具有见证民族危亡的政治价值。据材料“建筑布局由平原区、湖区、宫殿区以及山区四个部分组成,集北国山岳、江南烟雨与蒙古草原于一园。平原区东有万树园,西有试马埭,当年多架蒙古包散置其间”,可得出推动区域和民族文化融合;据材料“避暑山庄建筑及景点的命名、牌匾题字、碑刻文字等多引用、化用古代诗句或儒、道、佛家典籍”,可得出传承儒释道三教文化;据材料“外八庙围绕在避暑山庄外,呈放射状布局,如众星捧月,由木兰围场、藏式庙宇、热河文庙等十二座皇家寺庙组成”,可得出体现皇家文化;据材料“宫殿建筑布局端正严谨,是皇帝处理朝政、接见外国使节的地方”,可得出促进中外文化交流。

(2)首先,阐述承德避暑山庄的历史价值,即承德避暑山庄是承德地区历史文化凝聚力的承载体,是全人类共同的财富。然后,就如何保护承德避暑山庄进行论述,如承德避暑山庄保护应注重整体完整性、真实性,体现历史感;坚持主动预防性保护为主,适度开发的原则:针对古迹制定法律;建立专业化文物保护体系,加强国际合作。最后阐述保护承德避暑山庄的意义,即有利于提升避暑山庄作为世界文化遗产的品质与影响力对传承民族文化、维护文化多样性具有重要性。

14.答案:(1)“两面手段”:废除封建贵族特权,推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想;压迫被征服地区、掠夺财富、摊派兵役。

影响:打击了欧洲其他国家的封建制度,传播启蒙思想;民主、独立、自由、法治成为欧洲普遍的政治诉求;促进了欧洲各国民族意识的觉醒;有利于欧洲各民族国家的建立;为近代民族主义走向极端民族主义,加剧对外侵略扩张准备了条件。

(2)特征:受俄国十月革命的影响;得到苏俄政府和共产国际的积极援助;反对帝国主义和殖民统治;在全球范围内广泛兴起;建立无产阶级政党;构成无产阶级世界革命的重要组成部分。

解析:(1)根据材料“法军占领的普鲁士所出现的运动就是明显的例证”“广泛传播了在19世纪高扬的民族主义原型的思想和态度。”且结合所学可知,“两面手段”:废除封建贵族特权,推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想;压迫被征服地区、掠夺财富、摊派兵役。本题的第二小问是影响类材料题。时空是欧洲17—18世纪。据材料“……法国在欧洲各地推广国民的自由”并结合所学可知,拿破仑战争传播了民主自由等启蒙思想,打击了欧洲其他国家的封建制度;据材料“但是,拿破仑率领的军队终归是占领军,各地逐渐意识到要团结一致对抗法国侵略者”并结合所学可知,促进了欧洲各国民族意识的觉醒(催生了近代民族主义形成);据材料“拿破仑以两面手段占领了欧洲各地,广泛传播了在19世纪高扬的民族主义原型的思想和态度”并结合所学可知,有利于欧洲各民族国家的建立;也为近代民族主义走向民族沙文主义,加剧对外侵略扩张准备了条件。

(2)据材料“十月革命后,一些原先求助于西方帝国主义的资产阶级民族主义者转向求助于苏俄政府,他们也演变为初步的共产主义者”并结合所学可知,受俄国十月革命的鼓舞;据材料“第一次世界大战把东方各族人民卷入国际政治生活,帮助他们加深了对帝国主义的认识,民族意识和民族危机感大大增强”并结合所学可知,反对帝国主义和殖民统治;据材料“在列宁、斯大林领导下的共产国际帮助指导下,各国纷纷建立共产主义团体或政党”并结合所学可知,得到苏俄政府和共产国际的援助;据材料“这至二十世纪二十年代末,共产党组织在中国、印度、埃及、墨西哥等国陆续建立。”并结合所学可知,在全球范围内广泛兴起;建立无产阶级政党;属于世界无产阶级革命的组成部分。

1.一战前后,中国思想界提出一系列关于“国民性”“国性”“中国之魂”“国本”的主张。这表明( )

A.文化的民族性受到关注 B.向西方学习成为时代潮流

C.封建思想依然根深蒂固 D.各派救国方案趋于一致

2.蒙古征服罗斯后,认识到封建割据不利于统治,便将中国古代行政管理体制的内容带到罗斯,扶持“弗拉基米尔及全罗斯大公”作为代理人。这使罗斯大公尝到了专制权力的甜头,刺激了罗斯大公攫取专制特权的野心,推动了罗斯国家的统一。这可用来说明蒙古西征( )

A.推动了罗斯政治体制的演变 B.开启了亚欧大陆的民族交流

C.传播了蒙古开明民族政策 D.为东西文化交流创造了条件

3.托勒密王朝经常借用埃及人的房屋来安置军队,而埃及人则在这些地方修建祭坛以免房子被占。塞琉古王国的统治者由于推行希腊化政策而引发了犹太人马卡比起义,后来犹太人基本独立,传统的犹太文化继续发展。由此可知,在希腊化时代( )

A.民族矛盾导致亚历山大帝国的解体 B.文化认同和族群认同未能真正实现

C.埃及、犹太以激进方式获得民族独立 D.各地区依旧保持原有的宗教和风俗

4.20世纪60—80年代,韩国、新加坡等东亚国家和地区取得了经济奇迹。理论界有学者提出“儒家资本主义”的概念,认为韩国、新加坡的发展源于儒家文化的优点。这一理论( )

A.推动了东亚各国经济现代化进程

B.反映了东亚文化交流的加深

C.科学分析了东亚奇迹出现的原因

D.肯定了儒家文化的积极作用

5.1908年在巴基斯坦白沙瓦近郊的迦腻色迦(约公元78~101年或102年在位,贵霜帝国有名的君王)大塔遗址出土的青铜舍利容器上铸有佛陀坐像。同址出土的“迦腻色迦金币(如下图)”正面有迦腻色迦肖像,手指祭坛的圣火,身穿长衣长裤,极具骑马民族特色,背面有四臂的湿婆立像、佛陀立像,佛像旁镌刻着希腊字母铭文“Bodda”,这可能是世界上最早的佛陀形象。这些出土文物可用于佐证( )

A.亚历山大东征带来的文化融合 B.阿拉伯帝国在交流中的桥梁作用

C.希腊城邦海外殖民产生的影响 D.印度地区佛教出现了世俗化倾向

6.在13世纪,伴随着蒙古西征,沉寂了数百年的从意大利通往中国的贸易通道重新变得畅通且安全。此后,西欧国王、教会为了商税利益纷纷支持工商业城市的发展,并且为迁入城市的新市民提供庇护。这说明蒙古西征客观上( )

A.给欧洲等地带来了灾难 B.引发了思想解放运动

C.迫使西欧加强海上探险 D.加速了西欧社会变动

7.如表为宋代书院的课程设置情况。据此可知,宋代书院( )

类别 四书五经 儒学大师的著作 历史典籍、诗词 实用技术 学规和学风

内容 《大学》《中庸》《论语》《孟子》等 《太极图说》《明道学案语录》《四书章句集注》等 《左传》《史记》《诗经》等 分斋教学,设立“经义”和“治世”两斋 学规及立教之目、为学之要、修身之要、处事之要、接物之要

A.“进德”与“修业”并重 B.强调“三教合归儒”意识

C.主要提倡经世致用思想 D.宣扬理学的官方正统地位

8.1901年,清政府颁布《奏定初等小学章程》规定,学生要“知今日中国疆域之大略,五洲之简图”;教师须“先讲乡土有关系之地理,并运用本县、本省、本国地图配合课堂教学”。这有助于( )

A.宣传地理学科知识 B.建立近代教育体系

C.培养学生家国情怀 D.规范课堂教学程序

9.法国将国家及公共机构所有历史古迹低价对外开放;对个人所拥有的历史古迹,通过税收优惠政策鼓励其对外开放;设立免费参观日、文化遗产日、25岁以下的公民以及教师可免费参观文化遗产等等。这些做法( )

A.体现了国家福利制度的优势 B.开发利用了历史文化遗产

C.开创国家创办博物馆的先河 D.提升了全体公民文化素养

10.下图是1953年中国高等学校招考专业分类情况,这说明当时中国高等教育( )

A.满足人民精神文化诉求 B.适应国家经济发展需要

C.体现了可持续发展战略 D.彰显社会主义建设成就

11.教育是一个国家、民族发展进步的活力源泉。阅读如表,据此可知( )

时间 中华人民共和国教育发展相关史事

1949年 第一次全国教育工作会议决定学校要向广大工农开门

1951年 第一次全国民族教育会议提出要加强少数民族地区的小学教育和成人业余教育

1982年 《中华人民共和国宪法》提出“普及初等义务教育”

2006年 新修订的《义务教育法》以法律形式明确了义务教育的免费原则

A.教育公平步伐持续推进 B.完整的国民教育体系已经建成

C.国家教育投入逐年提升 D.国家把教育放在优先发展位置

12.京师同文馆筹建时,清廷内部反对者甚众。甲午中日战争结束后,无论是地方督抚还是朝中大员,大多对创办西式学堂以兴学育才不再抵触;即便是戊戌政变失败后,顽固派也并未取缔京师大学堂这一维新运动成果。这一变化说明( )

A.知识分子开始放眼世界 B.西学教育愈发受到社会推崇

C.中华文化主动寻求变革 D.民族危机助推新式教育发展

13.阅读材料,完成下列要求。

材料:承德避暑山庄是我国皇家园林的典范。选址由康熙皇帝亲自踏勘,向北紧邻蒙古,向南“去京师至近”。建筑布局由平原区、湖区、宫殿区以及山区四个部分组成,集北国山岳、江南烟雨与蒙古草原于一园。平原区东有万树园,西有试马埭,当年多架蒙古包散置其间;宫殿建筑布局端正严谨,是皇帝处理朝政、接见外国使节的地方。外八庙围绕在避暑山庄外,呈放射状布局,如众星捧月,由木兰围场、藏式庙宇、热河文庙等十二座皇家寺庙组成。避暑山庄建筑及景点的命名、牌匾题字、碑刻文字等多引用、化用古代诗句或儒、道、佛家典籍。1931年日军占据山庄,文物和建筑遭到掠夺、烧毁等严重破坏。新中国成立后,国家十分重视避暑山庄的保护,1961年经国务院批准,避暑山庄列入第一批全国重点文物保护单位,1994年被评为世界文化遗产。随着现代科技的发展,避暑山庄的文物保护从抢救性保护、被动修缮逐步进入到主动预防性保护的新阶段。避暑山庄在国内外的影响力不断提升,起着维系当地居民情感、弘扬民族文化的重要作用。

——摘编自张清源《承德避暑山庄的保护利用研究》

(1)据材料,分析避暑山庄园林建筑所体现的政治价值和文化价值。

(2)据材料并结合所学知识,以“世界文化遗产——承德避暑山庄的保护”为题加以论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰)

14.阅读材料,回答下列要求。

材料一

从远征意大利开始,拿破仑就宣布:意大利的国民们,法国军队是来切断诸君枷锁的!作为“自由和解放的旗手”,法国在欧洲各地推广国民的自由。对于法国占领地区的人们来说,虽说新的思想和制度具有刺激其发展的作用。但是,拿破仑率领的军队终归是占领军,各地逐渐意识到要团结一致对抗法国侵略者。作为一种民族主义的先驱形式,在法军占领的普鲁士所出现的运动就是明显的例证。拿破仑以两面手段占领了欧洲各地,广泛传播了在19世纪高扬的民族主义原型的思想和态度。也正因如此,最终他不得不失败。

——摘编自【日】福井宪彦《近代欧洲的霸权》

材料二

第一次世界大战把东方各族人民卷入国际政治生活,帮助他们加深了对帝国主义的认识,民族意识和民族危机感大大增强。十月革命后,一些原先求助于西方帝国主义的资产阶级民族主义者转向求助于苏俄政府,他们也演变为初步的共产主义者。在列宁、斯大林领导下的共产国际帮助指导下,各国纷纷建立共产主义团体或政党。迄至二十世纪二十年代末,共产党组织在中国、印度、埃及、墨西哥等国陆续建立,它们将马列主义与本国革命相结合,领导或推动国内反帝反封建斗争。

——摘编自余建华《本世纪第一次民族主义浪潮的背景与特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出拿破仑对被征服地区统治的“两面手段”,并分析拿破仑战争对欧洲政治文化重构的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括第一次世界大战后亚非拉民族主义浪潮的特征。

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据所学可知,随着西方国家的殖民侵略,西方也把向中国输出民主、自由、人权等价值观,企图淡化中国的民族意识,中国则在吸收外来文化的同时,也努力保护自己的民族文化,使自身文化呈现多样性,“国民性”“国性”“中国之魂”“国本”的主张,体现了文化的民族性受到关注,A项正确;材料强调中国民族文化,排除B项;结合所学知识,我们可知材料没有体现封建思想,排除C项;D项材料信息无法体现,且表述太绝对,排除。故选:A。

2.答案:A

解析:据题意可知,由于蒙古贵族政府罗斯后将中国古代的行政管理体制带到罗斯,专制制度刺激了罗斯大公的野心,推动了罗斯国家的统一,由此可知蒙古西征为罗斯政治体制的演变起到了推动作用,A项正确;“开启了”的说法与题意时间不符,排除B项;材料没有体现蒙古的民族政策,排除C项;材料体现的是蒙古贵族将东方的行政管理体制带到罗斯,没有体现西方的文化传播的东方,所以并不是为东西方文化交流创造条件,排除D项。故选A项。

3.答案:B

解析:据所学知识可知,亚历山大帝国与亚历山大帝国分裂后形成的托勒密王国、塞疏古王国和马其顿王国被称为希腊化世界,积极推广希腊化文化,据史料“借用埃及人的房屋来安置军队,而埃及人则在这些地方修建祭坛以免房子被占”“由于推行希腊化政策而引发了犹太人马卡比起义,后来犹太人基本独立,传统的犹太文化继续发展”及所学知识可知,塞琉古王国和托勒衡埃及在进行统治和推行希腊化政策时,引发了埃及人和犹太人的反对,体现了埃及人和犹太人对于希腊文化的并没有完全认同,反映了文化认同和族群认同未能真正实现,B项正确;材料反映的是亚历山大帝国解体后的托勒密埃及和塞疏古王国的统治,并非亚历山大帝国解体的原因,排除A项;材料虽然涉及埃及人和犹太人对托勒密埃及和塞琉古王国的反对,没有涉及他们获得民族独立,排除C项:在希腊化时代,埃及地区、西亚地区已经受到了希腊文化的影响,排除D项,故选B项。

4.答案:D

解析:根据材料信息可知,“儒家资本主义”这一理论主要是指出儒家文化中的某些价值观和社会规范,如重视教育、勤奋工作、尊重家族和社会和谐等,对经济发展起到了积极的促进作用。这一理论肯定了儒家文化的积极作用,D项正确;“推动了东亚各国经济现代化进程”的说法夸大了儒家文化的作用,排除A项;“东亚文化交流的加深”表现为韩国、新加坡等东亚国家的文化交流,但是材料主要表现“儒家文化的积极作用”,排除B项;材料主旨“儒家文化的积极作用”,而“东亚奇迹出现的原因”与材料主旨不符,排除C项。故选D项。

5.答案:A

解析:根据材料并结合所学知识可知,在贵霜帝国第三代国王迦腻色迦时代,发展起来一种独特的雕塑艺术风格,被称为犍陀罗风格(希腊式佛教艺术)。材料中印度本地化的艺术元素与图案徽符(如人物形象、服饰穿着等)与浅浮雕等希腊式的艺术表现手法有机地组合在一起,也说明贵霜时期艺术已将来自希腊的文明艺术吸收、消融,故A项正确。公元1世纪前后阿拉伯帝国尚未兴起,故排除B项;希腊城邦海外殖民是在公元前8至前6世纪,与材料所述时间不符,故排除C项;D项不符合材料主旨及史实,故排除。

6.答案:D

解析:根据材料可知,蒙古西征客观上有利于“从意大利通往中国的贸易通道重新变得畅通且安全”,有利于贸易的发展,西欧各国国王、教会支持工商业城市发展,刺激了西欧文明的转型,D项正确;材料中并没有被征服地区遭受破坏的信息,排除A项;蒙古西征并未引发思想解放运动,排除B项;陆上商路的安全性得到提升,并不会迫使西欧国家开展海上探险活动,排除C项。故选D项。

7.答案:A

解析:根据“四书五经”“实用技术”“修身之要、处事之要、接物之要”等信息可知,宋代的书院教授 的内容中同时包括道德理论与实用技术,从而体现了“进德”与“修业”的并重,A项正确;材料反映的是宋代书院的课程设置,以儒家内容为主,没有涉及道家和佛教内容,不能体现“三教合归儒”,排除B项;宋代书院教授的课程中包括四书五经、儒学大师的著作等,并不能说明是主要提倡经世致用思想,排除C项;材料主要体现了宋代书院的课程设置,并不能体现宣扬理学的官方正统地位,排除D项。故选A项。

8.答案:C

解析:《奏定初等小学章程》规定学生要掌握中国地理知识,教师要讲授本地地理知识,有助于培养学生家国情怀,C项正确;材料强调对本国以及本地地理知识的教授和学习,而非一般意义上的宣传地理知识,排除A项;材料所述主要是小学教育中地理知识教学方面的情况,不足以对近代教育体系产生整体性和重大影响,排除B项;材料所述为教学内容,而非教学程序,排除D项。故选:C。

9.答案:B

解析:依据材料“法国将国家及公共机构所有的历史古迹低价对外开放,可免费参观文化遗产等等”可以看出法国通过各种政策向公众开放历史古迹,法国充分开发利用历史文化遗产来教育影响广大民众,故B项正确;材料主旨不是强调国家福利制度的优势,故A项错误;材料没有涉及国家创办博物馆的信息,故C项错误;材料没有涉及这些做法的影响,且“全体”说法过于绝对,故D项错误。

10.答案:B

解析:根据图片可知,1953年中国高等学校招考专业分类中,工科占比最多,其次是师范类;农林类、文科类占比较小。结合所学可知,1953年,我国开始实施第一个五年计划,中国高等学校为满足国家经济建设的人才需求,进行了大规模的院系调整,充分体现了“教育建设为经济建设服务,首先为国家工业化服务”的发展方向,B项正确;工科占比最多,无法体现当时中国高等教育是为了满足人民群众的文化诉求,排除A项;当时中国的高等教育主要是服务于经济建设,并立足于可持续发展战略,且可持续发展战略是20世纪80年代提出的,排除C项;图片展示的是1953年中国高等学校招考专业分类情况,体现不出社会主义建设成就,排除D项。故选B项。

11.答案:A

解析:据材料“学校要向广大工农开门要加强少数民族地区的小学教育和成人业余教育”普及初等义务教育“以法律形式明确了义务教育的免费原则”及所学知识可知,新中国成立以来,在教育上不断扩大受教育对象,推动义务教育的普及,体现了教育公平的逐步推进,A项正确;材料反映的是受教育范围的扩大,没有涉及国民教育体系,排除B项;材料没有涉及国家对国民教育的投入多少,排除C项;材料没有把国家对教育事业和其他事业进行对比,不能得知国家把教育放在优先发展的位置,排除D项。故选A项。

12.答案:D

解析:根据材料可知,甲午中日战争结束后,民族危机不断加深,使得清廷内部顽固派逐渐对创办西式学堂以兴学育才不再抵触,表明民族危机助推新式教育发展,D项正确;鸦片战争前后,知识分子开始放眼世界,不符合材料时间,排除A项;材料表明民族危机使中国人认可西式教育,“受到社会推崇”夸大其词,排除B项;材料变化表明民族危机助推新式教育发展,“主动寻求变革”不符合材料,是被动接受,排除C项。故选D项。

13.答案:(1)政治价值:山庄选址体现维护国家政权稳定的政治价值:建筑布局四部分结合体现国家统一、民族团结的政治价值:山庄遭受劫难具有见证民族危亡的政治价值。

文化价值:推进区域和民族文化融合:传承儒释道三教文化;体现皇家文化:促进中外文化交流。

(2)承德避暑山庄是承德地区历史文化凝聚力的承载体,是全人类共同的财富。承德避暑山庄保护应注重整体完整性、真实性,体现历史感;坚持主动预防性保护为主,适度开发的原则:针对古迹制定法律;建立专业化文物保护体系,加强国际合作。承德避暑山庄的科学保护,有利于提升避暑山庄作为世界文化遗产的品质与影响力对传承民族文化、维护文化多样性具有重要性。

解析:(1)据材料“选址由康熙皇帝亲自踏勘,向北紧邻蒙古,向南‘去京师至近’”,可得出:山庄选址体现维护国家政权稳定的政治价值;据材料“建筑布局由平原区、湖区、宫殿区以及山区四个部分组成,集北国山岳、江南烟雨与蒙古草原于一园”,可得出建筑布局四部分结合体现国家统一、民族团结的政治价值;据材料“1931年日军占据山庄,文物和建筑遭到掠夺、烧毁等严重破坏”,可得出山庄遭受劫难具有见证民族危亡的政治价值。据材料“建筑布局由平原区、湖区、宫殿区以及山区四个部分组成,集北国山岳、江南烟雨与蒙古草原于一园。平原区东有万树园,西有试马埭,当年多架蒙古包散置其间”,可得出推动区域和民族文化融合;据材料“避暑山庄建筑及景点的命名、牌匾题字、碑刻文字等多引用、化用古代诗句或儒、道、佛家典籍”,可得出传承儒释道三教文化;据材料“外八庙围绕在避暑山庄外,呈放射状布局,如众星捧月,由木兰围场、藏式庙宇、热河文庙等十二座皇家寺庙组成”,可得出体现皇家文化;据材料“宫殿建筑布局端正严谨,是皇帝处理朝政、接见外国使节的地方”,可得出促进中外文化交流。

(2)首先,阐述承德避暑山庄的历史价值,即承德避暑山庄是承德地区历史文化凝聚力的承载体,是全人类共同的财富。然后,就如何保护承德避暑山庄进行论述,如承德避暑山庄保护应注重整体完整性、真实性,体现历史感;坚持主动预防性保护为主,适度开发的原则:针对古迹制定法律;建立专业化文物保护体系,加强国际合作。最后阐述保护承德避暑山庄的意义,即有利于提升避暑山庄作为世界文化遗产的品质与影响力对传承民族文化、维护文化多样性具有重要性。

14.答案:(1)“两面手段”:废除封建贵族特权,推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想;压迫被征服地区、掠夺财富、摊派兵役。

影响:打击了欧洲其他国家的封建制度,传播启蒙思想;民主、独立、自由、法治成为欧洲普遍的政治诉求;促进了欧洲各国民族意识的觉醒;有利于欧洲各民族国家的建立;为近代民族主义走向极端民族主义,加剧对外侵略扩张准备了条件。

(2)特征:受俄国十月革命的影响;得到苏俄政府和共产国际的积极援助;反对帝国主义和殖民统治;在全球范围内广泛兴起;建立无产阶级政党;构成无产阶级世界革命的重要组成部分。

解析:(1)根据材料“法军占领的普鲁士所出现的运动就是明显的例证”“广泛传播了在19世纪高扬的民族主义原型的思想和态度。”且结合所学可知,“两面手段”:废除封建贵族特权,推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想;压迫被征服地区、掠夺财富、摊派兵役。本题的第二小问是影响类材料题。时空是欧洲17—18世纪。据材料“……法国在欧洲各地推广国民的自由”并结合所学可知,拿破仑战争传播了民主自由等启蒙思想,打击了欧洲其他国家的封建制度;据材料“但是,拿破仑率领的军队终归是占领军,各地逐渐意识到要团结一致对抗法国侵略者”并结合所学可知,促进了欧洲各国民族意识的觉醒(催生了近代民族主义形成);据材料“拿破仑以两面手段占领了欧洲各地,广泛传播了在19世纪高扬的民族主义原型的思想和态度”并结合所学可知,有利于欧洲各民族国家的建立;也为近代民族主义走向民族沙文主义,加剧对外侵略扩张准备了条件。

(2)据材料“十月革命后,一些原先求助于西方帝国主义的资产阶级民族主义者转向求助于苏俄政府,他们也演变为初步的共产主义者”并结合所学可知,受俄国十月革命的鼓舞;据材料“第一次世界大战把东方各族人民卷入国际政治生活,帮助他们加深了对帝国主义的认识,民族意识和民族危机感大大增强”并结合所学可知,反对帝国主义和殖民统治;据材料“在列宁、斯大林领导下的共产国际帮助指导下,各国纷纷建立共产主义团体或政党”并结合所学可知,得到苏俄政府和共产国际的援助;据材料“这至二十世纪二十年代末,共产党组织在中国、印度、埃及、墨西哥等国陆续建立。”并结合所学可知,在全球范围内广泛兴起;建立无产阶级政党;属于世界无产阶级革命的组成部分。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享