秦朝的建立过程 课时练习(含答案)统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 秦朝的建立过程 课时练习(含答案)统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 616.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-12 23:27:36 | ||

图片预览

文档简介

课时练习:秦朝的建立过程

一、单选题

1.秦朝建立伊始,从政的“儒者”甚多,依据制度,博士、诸生“掌古今”“辨然否”“典教职”,可以治学,可以参政,享有一定礼遇。每逢皇帝大宴群臣,或集议大事,都有博士、诸生参与。这反映出秦朝初期( )

A.儒学影响比较广泛 B.君主专制体制强化

C.儒学成为社会显学 D.士人地位有所提高

2.“秦王扫六合,虎视何雄哉。”“并吞战国,海内为一,功齐三代。”这两段材料是古人对秦始皇的评价,他们都肯定了秦始皇( )

A.广纳人才,吏治清明 B.制度创新,影响深远

C.统一全国,国家发展 D.励精图治,奖励耕战

3.据《史记》记载,公元前3世纪,王翦“虏荆王负刍,竟平荆地为都县。因南征百越之君。而王翦子王贲,与李信破定燕、齐地”。这一记载可用来说明( )

A.周武王积极开拓国家疆域 B.周天子丧失了天下共主的地位

C.汉朝承袭了秦朝行政制度 D.秦逐步建立起统一多民族国家

4.下面是某高一学生在学习秦朝历史后摘录的笔记。笔记内容反映的是公元前 230—前 221 年,秦国采取远交近攻策略,分化瓦解,各个击破,相继灭掉东方六国,建立起第一个统一王朝—秦朝,定都咸阳。( )

A.秦统一的背景 B.秦巩固统一的措施

C.秦统一的过程 D.秦统一全国的意义

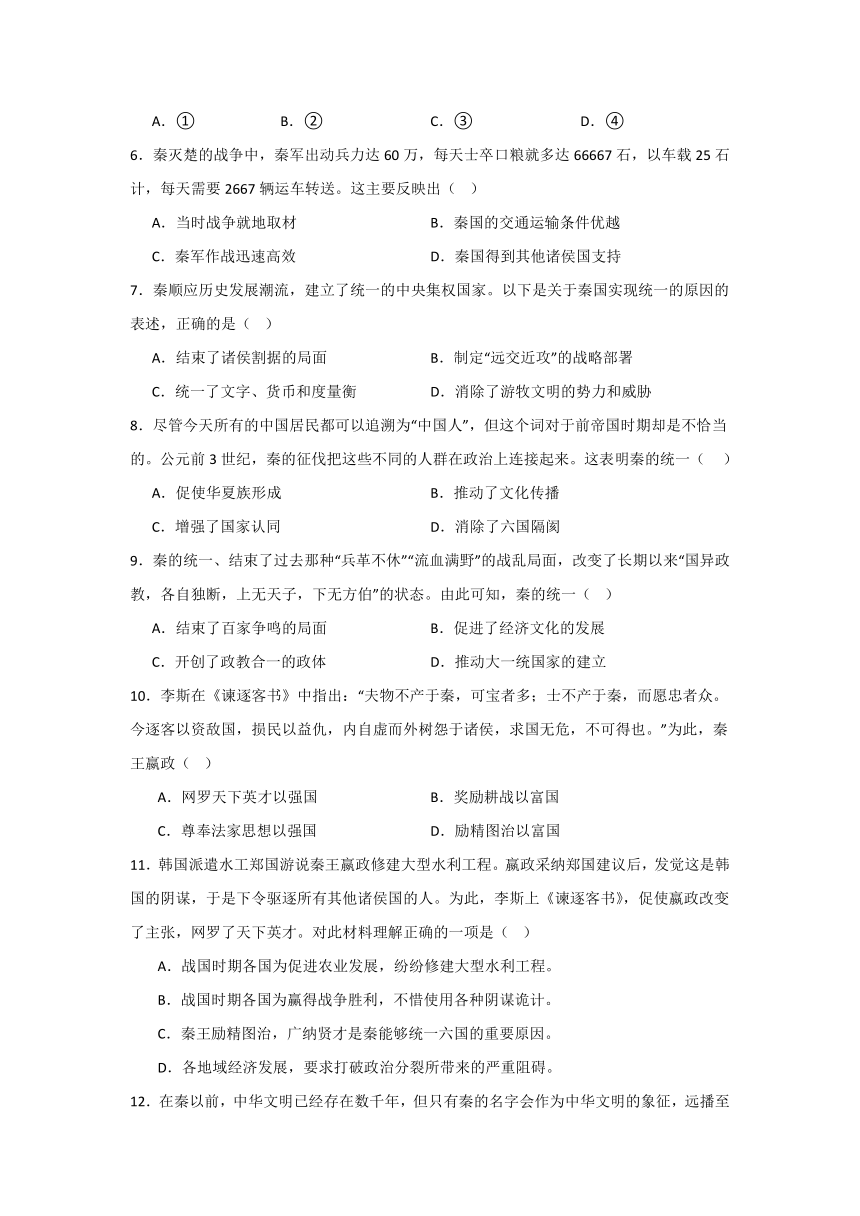

5.公元前385年,秦献公夺取政权,通过改革,壮大了地主阶级的力量;公元前362年秦孝公即位,他任用商鞅进行变法,使秦国成为当时的强国;公元前238年秦王政亲政,开始了统一中国的战争。发生上述事件的诸侯国位于图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

6.秦灭楚的战争中,秦军出动兵力达60万,每天士卒口粮就多达66667石,以车载25石计,每天需要2667辆运车转送。这主要反映出( )

A.当时战争就地取材 B.秦国的交通运输条件优越

C.秦军作战迅速高效 D.秦国得到其他诸侯国支持

7.秦顺应历史发展潮流,建立了统一的中央集权国家。以下是关于秦国实现统一的原因的表述,正确的是( )

A.结束了诸侯割据的局面 B.制定“远交近攻”的战略部署

C.统一了文字、货币和度量衡 D.消除了游牧文明的势力和威胁

8.尽管今天所有的中国居民都可以追溯为“中国人”,但这个词对于前帝国时期却是不恰当的。公元前3世纪,秦的征伐把这些不同的人群在政治上连接起来。这表明秦的统一( )

A.促使华夏族形成 B.推动了文化传播

C.增强了国家认同 D.消除了六国隔阂

9.秦的统一、结束了过去那种“兵革不休”“流血满野”的战乱局面,改变了长期以来“国异政教,各自独断,上无天子,下无方伯”的状态。由此可知,秦的统一( )

A.结束了百家争鸣的局面 B.促进了经济文化的发展

C.开创了政教合一的政体 D.推动大一统国家的建立

10.李斯在《谏逐客书》中指出:“夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”为此,秦王嬴政( )

A.网罗天下英才以强国 B.奖励耕战以富国

C.尊奉法家思想以强国 D.励精图治以富国

11.韩国派遣水工郑国游说秦王嬴政修建大型水利工程。嬴政采纳郑国建议后,发觉这是韩国的阴谋,于是下令驱逐所有其他诸侯国的人。为此,李斯上《谏逐客书》,促使嬴政改变了主张,网罗了天下英才。对此材料理解正确的一项是( )

A.战国时期各国为促进农业发展,纷纷修建大型水利工程。

B.战国时期各国为赢得战争胜利,不惜使用各种阴谋诡计。

C.秦王励精图治,广纳贤才是秦能够统一六国的重要原因。

D.各地域经济发展,要求打破政治分裂所带来的严重阻碍。

12.在秦以前,中华文明已经存在数千年,但只有秦的名字会作为中华文明的象征,远播至欧亚大陆的另一端。例如,在1、2世纪的希腊、罗马著作中,已经将当时的中国称作“Thinai”或“Sinai”,有学者认为这是“中国”的英译名“China”的来源。秦成为古代希腊、罗马著作中中华文明象征的原因是其( )

A.完成了大一统 B.实行了郡县制 C.创立了皇帝制度 D.修筑了万里长城

13.有关“秦并有天下”的说法,司马迁在《史记》中反复强调。《秦始皇本纪》和《李斯列传》两次载李斯语“今皇帝并有天下”,“今陛下并有天下”,然而《史记》却不采用董仲舒说“今陛下并有天下”。原因可能是司马迁认为( )

A.“陛下并有天下”有待商榷 B.李斯、董仲舒的时代背景不同

C.评价皇帝不能从众迎合顺从 D.秦的统一更具重要的历史意义

14.“并吞战国,海内为一,功齐三代”,“秦王扫六合,虎视何雄哉”,“始皇帝,自是千古一帝也”。这些评价主要是针对秦始皇( )

A.建立了统一的中央集权国家 B.击退了匈奴进攻

C.统一了文字、货币和度量衡 D.设立了三公九卿

15.有学者指出,就综合国力来讲,秦国的文明程度、人力和物质资源不一定较六国强,但秦王能最大限度地调动一切资源,通过一级一级的组织把权力集中于君王,整个国家被组织成为一台高效有力的战争机器,进而一口一口地将六国吞噬掉。该学者意在说明秦统一全国的重要原因是( )

A.军事实力强大 B.君王权力的强化

C.郡县制的普遍推行 D.综合国力的增强

二、材料分析题

1.阅读材料,完成下列要求。

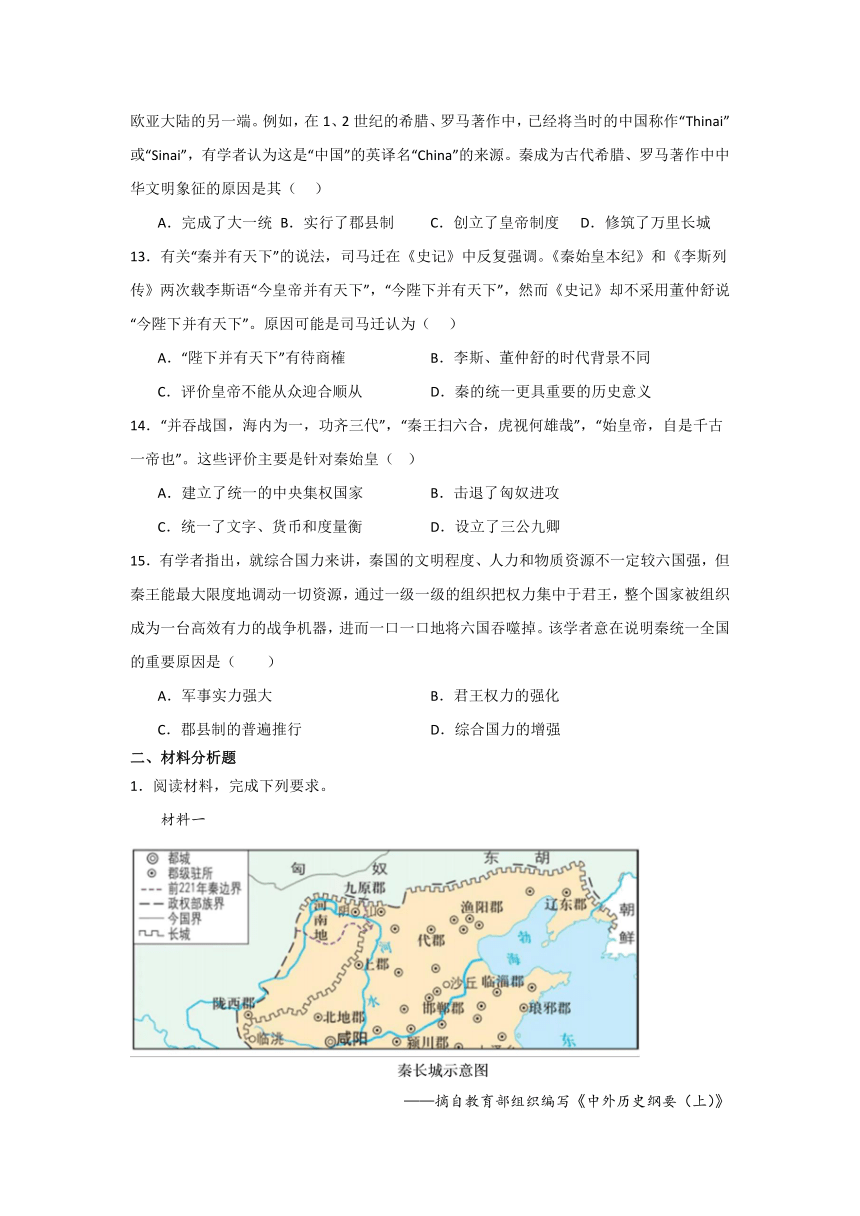

材料一

——摘自教育部组织编写《中外历史纲要(上)》

材料二 近代以来,长城逐渐成为了一种代表中华民族精神的文化符号,尤其在经过抗日战争的洗礼后,长城逐渐成为了一种政治话语体系,在新闻媒体和国家领导人的重要讲话中频繁出现。长城的这种历史性变迁反映出在中华大地上,在各民族交往交流交融中,中华民族共同体和中华民族共同体意识也在不断形成与发展。

——摘自陈佳敏《从长城的历史演变看中华民族共同体意识的形成与发展》

(1)根据材料一、指出秦长城的起止点及修建目的,并结合所学知识说明中国古代长城的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代以来长城对于中华民族的意义。

2.阅读材料,完成下列要求。

材料 公元前316年,秦统一巴、蜀,分置巴郡和蜀郡,并委派官员实施管辖。不久又分巴、蜀,置汉中郡,设41县,推进行政、军事管理和经济开发。后来又迁徙中原民户“万家实之”,利用中原的生产方式和风俗习惯变革“蜀地”。秦还在巴蜀地区大力推行《田律》,设立盐、铁、市官。蜀守李冰在总结前人治水经验的基础上带领百姓兴修都江堰,修整了南安沫水至岷江汇流处水道。这些改革使巴蜀的经济迅速发展,战略价值日益凸显,有效地支援了秦统一六国的战争。

——摘编自张军《试论战国后期秦对巴蜀的统一及社会经济改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括秦国治理巴蜀的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简析秦国治理巴蜀的历史意义。

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦的大一统,反映了春秋战国时代的历史大趋势,具有坚实的基础。随着商业和交通的发展,中原地区与周边地区的联系与交往也比以往更为密切。秦国的商鞅变法,比其他六国的变法更为彻底,取得国富民强的后果而且社会体制也显得更为先进,由它来完成统一是水到渠成的事。

摘编自樊树志《国史概要》

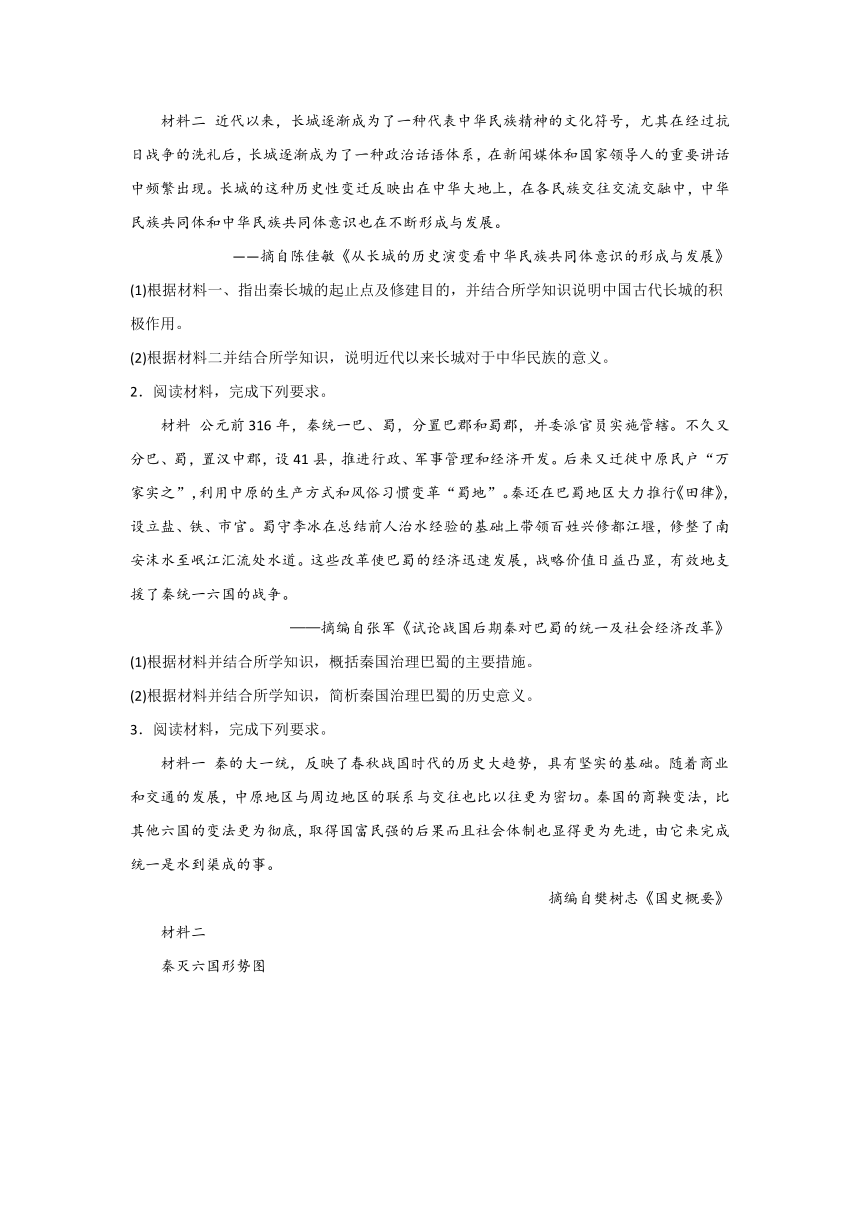

材料二

秦灭六国形势图

(1)根据材料一并结合所学知识,概述秦朝统一全国的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦灭六国的战略。

4.阅读下列材料,回答问题。

材料一 (秦)其固塞险,形势便,山林川谷美,天材之利多,是形胜也。入境,观其风俗,其百姓朴,其声乐不流汙(污),其服不挑(轻佻,奇异),甚畏有司而顺,古之民也。及都邑官府,其百吏肃然莫不恭检、敦敬、忠信而不楛(ku,滋、恶),古之吏也。入其国,观其士大夫,出于其门,入于公门,出于公门,归于其家,无有私事也。不比周,不朋党,倜然莫不明通而公也,古之士大夫也。观其朝廷,其间听决百事不留,恬然如无治者,古之朝也。故四世有胜,非幸也,数(必然性)也。

——荀子《荀子·强国篇》

材料二 秦始小国僻远,诸夏宾之,比于戎翟,至献公之后常雄诸侯。论秦之德义不如鲁、卫之暴戾者,量秦之兵不如三晋之强也,然卒并天下,非必险固、便形势利也,盖若天所助焉。

——司马迁《史记·六国年表》

(1)根据材料一,概括说明荀子的观点及依据。

(2)根据材料一、二,比较司马迁与荀子观点的不同之处。

(3)综上所述,请你再补充一个促成秦国强大的其他因素并加以说明。

5.阅读材料,回答问题。

人才是立国之基、强国之本

材料一 独秦(国)不然,皆委国而听之不疑……卒之所以兼天下者,诸人之力也。(宋·洪迈)春秋以来尤唯贵戚世臣是赖,虽以罪诛,皆不绝世……列国独秦无世臣,而迭天下。

——(清·钟文桑)

材料二 虽有农与工肆之人,有能则举之,高予之爵,重予之禄,任之以事。……故官无常贵,而民无终贱,有能则举之。

——(战国·墨子)

故明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”。

——(战国·韩非子)

(1)概括材料一中对秦国用人的不同见解,并指出在目的上的相同之处。

(2)指出材料二用人观反映的社会关系变化,并说明秦国变法相关举措与这一变化的联系。

答案:

一、

1.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝初期(中国)。根据材料可知,秦朝初期从政的儒者很多,且“掌古今”“辨然否”“典教职”,每遇国家大事“都有博士、诸生参与”,说明这一时期儒学影响广泛,A项正确;材料反映出秦朝初期儒学影响比较广泛,材料并未体现君主专制的强化,排除B项;材料反映出秦朝初期儒学影响比较广泛,材料并未涉及儒学的地位,无法得出儒学成为社会显学的结论,排除C项;材料并未提及此时士人的地位,无法得出士人地位有所提高的结论,排除D项。故选A项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是对比题。依据材料时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。依据材料概括可知:“秦王扫六合,虎视何雄哉。”“并吞战国,海内为一,功齐三代”,二者都是从秦始皇为国家统一的角度作出贡献进行阐述的,肯定了国家统一对国家发展的重要作用,C项正确;材料未涉及秦朝吸引人才的措施,排除A项;材料未涉及对秦朝创建制度的肯定,排除B项;材料未涉及对秦朝经济发展的肯定,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:公元前3世纪(中国)。根据材料可知,王翦和王贲相继攻破楚国、燕国和齐国,并设立郡县进行管辖, 这有利于中央对地方的管理,反映了秦逐步建立起统一多民族国家,D项正确;材料时间为公元前3世纪,周武王早已过世,排除A项;春秋时期,周天子就已丧失了天下共主的地位,而题干所述时间公元前3世纪,排除B项;材料记载可用来说明秦逐步建立起统一多民族国家,未体现汉朝承袭了秦朝行政制度,排除C项。故选D项。

4.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:(中国)。据所学可知,根据所学知识,在公元前230—前221年秦统一六国的过程中,秦国采取了远交近攻的策略,对六国分化瓦解,各个击破。从秦灭韩起,共用 10 年时间,秦取得了统一战争的胜利,战国封建割剧局面结束,一个新的封建的中央专制主义的秦王朝出现在中国历史的舞台上,C项正确;材料不涉及背景条件方面,排除A项;秦巩固统一的措施是在前221年建立秦朝之后,建立专制主义中央集权制度,统一货币、度量衡、车轨等等,排除B项;秦统一全国的意义是,结束了长期以来诸侯割据称雄的局面,有利于人民的生活安定和社会生产的发展,符合当时各族人民的共同愿望,为统一多民族国家的建立与发展奠定了基础,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:战国时期(中国)。据材料可知,材料描述的是秦国的发展历程,结合所学知识,秦国是一个典型的偏居一隅的国家,远离中原中心地带,在图1中,秦国位于图1中的①,A项正确;②是晋国,排除B项;③是燕国,排除C项;④是齐国,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:战国(中国)。根据材料及所学可知,大量的粮食需求需要有高效的运输手段来满足,而秦国发达的交通网络恰好满足了这一需求,B项正确;材料中没有给出粮食来源的相关信息,排除A项;材料中只提供了秦军兵力数量,无法得出作战是否迅速高效的结论,排除C项;材料中未提到其它诸侯国对秦国的支持,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是正向题。时空范围为秦朝(中国)。根据材料及所学知识,秦国制定正确的战略部署是秦国能够统一的重要原因,即制定了“远交近攻”的战略部署,对六国各个击破,最终统一全国,B项正确;A、C两项发生于秦国统一后,“结束了诸侯割据的局面”是秦统一全国的结果,而不是原因,“统一了文字、货币和度量衡”是秦统一后的巩固措施,排除A、C项;D项不符合史实,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是秦朝时期(中国)。根据材料可知,秦统一后,建立了专制主义中央集权制度,把不同的人群在政治上联接起来,增强了国家认同,C项正确;华夏族在秦统一前已经形成,排除A项;材料与文化传播无关,排除B项;“消除了”说法过于绝对,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料“结束了过去那种‘兵革不休’‘流血满野’的战乱局面”结合所学知识可知,秦朝统一结束了东周以来的分裂割据的局面,并且推动大一统国家的建立,D项正确;结束了百家争鸣的局面是西汉时期的“独尊儒术”的观点提出,排除A项;本题主旨“大一统”,而“促进了经济文化的发展”不符合材料主旨,排除B项;秦朝开创的是专制主义中央集权制度,而不是“政教合一”的政体,排除C项。故选D项。

10.A

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是战国时期(中国)。李斯认为秦国的强盛很大程度上取决于唯才是用,因此逐客令不利于秦国的强大。为此秦王嬴政网罗天下英才强国,A项正确;奖励耕战、尊奉法家思想以及强调君主励精图治与材料中李斯重视人才的主张不符,排除B、C、D项。故选A项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是先秦时期的中国。据材料“嬴政改变了主张”“网罗了天下英才”并结合“秦统一的情况”等知识可得出,秦王励精图治,广纳贤才是秦能够统一六国的重要原因,C项正确;材料只体现了秦国,不涉及其他国家,且AB项不是材料主旨,材料主旨是秦王励精图治,广纳贤才,有利于秦的统一,排除AB项;材料不涉及“各地域经济发展”,排除D项。故选C项。

12.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是原因题,时空是秦朝时期。根据材料“在秦以前,中华文明已经存在数千年,但只有秦的名字会作为中华文明的象征,远播至欧亚大陆的另一端。”及所学可知,公元前221年秦完成统一,建立了中国历史上第一个大一统的封建王朝,这是此后古代希腊、罗马著作中将秦作为中华文明象征的重要原因,A项正确;秦统一后,在全国推行郡县制,加强了中央对地方的管理,不符合题意,排除B项;秦始皇创立了皇帝制度,意在建立至高无上的决策权,不符合题意,排除C项;秦始皇修筑了万里长城,主要是为了抵御匈奴民族的南侵,不符合题意,排除D项。故选A项。

13.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。李斯的“今陛下”指秦始皇,董仲舒的“今陛下”指汉武帝,司马迁两者对比,取秦始皇而舍汉武帝,认为秦始皇的统一功绩更具重要历史意义,D项正确;“有待商榷”,不准确,司马迁已经取秦始皇而舍汉武帝,有自己的取舍,排除A项;材料讲两个皇帝的统一天下的功绩,并非时代背景,排除B项;材料未涉及“评价皇帝不能从众迎合顺从”的信息,排除C项。故选D项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料“‘并吞战国,海内为一,功齐三代’‘秦王扫六合,虎视何雄哉’”,可知,材料中的评价是针对秦始皇建立统一的中央集权封建王朝,结合所学可知,秦王嬴政灭六国,实现了国家统一,建立起统一的中央集权的封建王朝,成为第一个统一多民族封建国家的帝王,A项正确;秦始皇北击匈奴与扫灭六国没有直接关系,排除B项;统一了文字、货币和度量衡和设立了三公九卿是秦朝统一后加强专制主义中央集权,巩固统一的措施,与扫灭六国没有直接关系,排除CD项。故选A项。

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:战国末期(中国)。据材料并结合所学可知,秦国能够统一的重要原因是国家权力逐渐集中于君王,利于集中全国人力、物力进行大规模战争,B项正确;军事实力强大只属于秦统一的一方面原因,而且材料无从体现,排除A项;郡县制的普遍推行是在秦朝建立以后,排除C项;综合国力的增强与材料“就综合国力来讲,秦国的文明程度、人力和物质资源不一定较六国强”不符,排除D项。故选B项。

二、

1.(1)起止点:西起临洮,东到辽东。

目的:为抵御北方匈奴南下侵扰修建长城。

积极作用:抵御北方游牧民族的侵扰,保护农耕经济;保护中原王朝安全;促进民族交融;促进边疆地区经济的发展;促进了中华文明的发展;有利于统一多民族国家的发展;有利于中华民族共同体和中华民族共同体意识的形成与发展。

(2)意义:代表中华民族精神,是中国人的精神支柱;凝聚了中华民族的民族意识;鼓舞中国人民抵御外侮保家卫国;促进了中华民族共同体和中华民族共同体意识的发展;是中华民族辉煌历史和灿烂文化的象征;是中华文明的瑰宝,也是中华文明的标志。

2.(1)主要措施:推行郡县制,重视基层制度建设;移民充边,开发蜀地;推行秦律,加强社会经济管控;兴修水利,重视农业;推广中原文化。(答出三点即可)

(2)历史意义:有利于巴蜀地区社会秩序的稳定;提升了巴蜀地区的治理水平;促进了巴蜀地区社会经济的发展;密切了北方地区与巴蜀地区的经济文化联系;为秦统一六国提供了有效支持;推动了民族交融。(答出三点即可)

3.(1)条件:春秋战国时期,我国已出现统一的历史趋势;经济与交通的发展为统一提供了有利条件;商鞅变法使秦国实现了富国强兵;秦国地理位置优越;数代秦王励精图治,秦王嬴政具有雄才大略;广大人民渴望统一。

(2)战略:远交近攻,各个击破。

4.(1)观点:秦国走向强盛,并非侥幸偶然,而是具有一定必然性。

依据:形胜,即地理优势,包括山川形便、物产丰富等;人的优势,包括民风朴素、吏治谨严、士人热心公事、朝廷行政效率很高等。

(2)不同:①荀子认为秦国有地理优势;司马迁认为秦国地处偏僻,是不利因素;②荀子认为秦国走向强大有其必然性;司马迁则强调是“天意”帮助秦国;③荀子认为泰国社会德行高尚;司马迁则强调秦国德义低下;④荀子观点属于朴素唯物主义认识;司马迁观点有较浓厚的唯心色彩。

(3)示例一

经济因素。说明:关中有发展农业的土地、水利等有利条件。

示例二

制度因素。说明:商鞅变法后,秦国确立起中央集权制度,促使秦国迅速强大起来。

5.(1)见解:用人不疑;不论出身。(二点)

目的:实现天下统一大业。

(2)变化:社会下层人士的政治地位向上流动(或战国时期新兴地主阶级力量不断壮大)。

联系:社会关系的变化推动了秦国商鞅变法的产生。战国时期新兴地主阶级力量不断壮大,他们要求取得政治统治地位,秦国的商鞅变法顺应了这一时代要求,采取“废井田,开阡陌”“奖励耕织”“奖励军功”等举措,打破了世卿世禄制度(或打击了旧贵族势力),促进了社会阶层的流动,推动了社会转型。

一、单选题

1.秦朝建立伊始,从政的“儒者”甚多,依据制度,博士、诸生“掌古今”“辨然否”“典教职”,可以治学,可以参政,享有一定礼遇。每逢皇帝大宴群臣,或集议大事,都有博士、诸生参与。这反映出秦朝初期( )

A.儒学影响比较广泛 B.君主专制体制强化

C.儒学成为社会显学 D.士人地位有所提高

2.“秦王扫六合,虎视何雄哉。”“并吞战国,海内为一,功齐三代。”这两段材料是古人对秦始皇的评价,他们都肯定了秦始皇( )

A.广纳人才,吏治清明 B.制度创新,影响深远

C.统一全国,国家发展 D.励精图治,奖励耕战

3.据《史记》记载,公元前3世纪,王翦“虏荆王负刍,竟平荆地为都县。因南征百越之君。而王翦子王贲,与李信破定燕、齐地”。这一记载可用来说明( )

A.周武王积极开拓国家疆域 B.周天子丧失了天下共主的地位

C.汉朝承袭了秦朝行政制度 D.秦逐步建立起统一多民族国家

4.下面是某高一学生在学习秦朝历史后摘录的笔记。笔记内容反映的是公元前 230—前 221 年,秦国采取远交近攻策略,分化瓦解,各个击破,相继灭掉东方六国,建立起第一个统一王朝—秦朝,定都咸阳。( )

A.秦统一的背景 B.秦巩固统一的措施

C.秦统一的过程 D.秦统一全国的意义

5.公元前385年,秦献公夺取政权,通过改革,壮大了地主阶级的力量;公元前362年秦孝公即位,他任用商鞅进行变法,使秦国成为当时的强国;公元前238年秦王政亲政,开始了统一中国的战争。发生上述事件的诸侯国位于图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

6.秦灭楚的战争中,秦军出动兵力达60万,每天士卒口粮就多达66667石,以车载25石计,每天需要2667辆运车转送。这主要反映出( )

A.当时战争就地取材 B.秦国的交通运输条件优越

C.秦军作战迅速高效 D.秦国得到其他诸侯国支持

7.秦顺应历史发展潮流,建立了统一的中央集权国家。以下是关于秦国实现统一的原因的表述,正确的是( )

A.结束了诸侯割据的局面 B.制定“远交近攻”的战略部署

C.统一了文字、货币和度量衡 D.消除了游牧文明的势力和威胁

8.尽管今天所有的中国居民都可以追溯为“中国人”,但这个词对于前帝国时期却是不恰当的。公元前3世纪,秦的征伐把这些不同的人群在政治上连接起来。这表明秦的统一( )

A.促使华夏族形成 B.推动了文化传播

C.增强了国家认同 D.消除了六国隔阂

9.秦的统一、结束了过去那种“兵革不休”“流血满野”的战乱局面,改变了长期以来“国异政教,各自独断,上无天子,下无方伯”的状态。由此可知,秦的统一( )

A.结束了百家争鸣的局面 B.促进了经济文化的发展

C.开创了政教合一的政体 D.推动大一统国家的建立

10.李斯在《谏逐客书》中指出:“夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”为此,秦王嬴政( )

A.网罗天下英才以强国 B.奖励耕战以富国

C.尊奉法家思想以强国 D.励精图治以富国

11.韩国派遣水工郑国游说秦王嬴政修建大型水利工程。嬴政采纳郑国建议后,发觉这是韩国的阴谋,于是下令驱逐所有其他诸侯国的人。为此,李斯上《谏逐客书》,促使嬴政改变了主张,网罗了天下英才。对此材料理解正确的一项是( )

A.战国时期各国为促进农业发展,纷纷修建大型水利工程。

B.战国时期各国为赢得战争胜利,不惜使用各种阴谋诡计。

C.秦王励精图治,广纳贤才是秦能够统一六国的重要原因。

D.各地域经济发展,要求打破政治分裂所带来的严重阻碍。

12.在秦以前,中华文明已经存在数千年,但只有秦的名字会作为中华文明的象征,远播至欧亚大陆的另一端。例如,在1、2世纪的希腊、罗马著作中,已经将当时的中国称作“Thinai”或“Sinai”,有学者认为这是“中国”的英译名“China”的来源。秦成为古代希腊、罗马著作中中华文明象征的原因是其( )

A.完成了大一统 B.实行了郡县制 C.创立了皇帝制度 D.修筑了万里长城

13.有关“秦并有天下”的说法,司马迁在《史记》中反复强调。《秦始皇本纪》和《李斯列传》两次载李斯语“今皇帝并有天下”,“今陛下并有天下”,然而《史记》却不采用董仲舒说“今陛下并有天下”。原因可能是司马迁认为( )

A.“陛下并有天下”有待商榷 B.李斯、董仲舒的时代背景不同

C.评价皇帝不能从众迎合顺从 D.秦的统一更具重要的历史意义

14.“并吞战国,海内为一,功齐三代”,“秦王扫六合,虎视何雄哉”,“始皇帝,自是千古一帝也”。这些评价主要是针对秦始皇( )

A.建立了统一的中央集权国家 B.击退了匈奴进攻

C.统一了文字、货币和度量衡 D.设立了三公九卿

15.有学者指出,就综合国力来讲,秦国的文明程度、人力和物质资源不一定较六国强,但秦王能最大限度地调动一切资源,通过一级一级的组织把权力集中于君王,整个国家被组织成为一台高效有力的战争机器,进而一口一口地将六国吞噬掉。该学者意在说明秦统一全国的重要原因是( )

A.军事实力强大 B.君王权力的强化

C.郡县制的普遍推行 D.综合国力的增强

二、材料分析题

1.阅读材料,完成下列要求。

材料一

——摘自教育部组织编写《中外历史纲要(上)》

材料二 近代以来,长城逐渐成为了一种代表中华民族精神的文化符号,尤其在经过抗日战争的洗礼后,长城逐渐成为了一种政治话语体系,在新闻媒体和国家领导人的重要讲话中频繁出现。长城的这种历史性变迁反映出在中华大地上,在各民族交往交流交融中,中华民族共同体和中华民族共同体意识也在不断形成与发展。

——摘自陈佳敏《从长城的历史演变看中华民族共同体意识的形成与发展》

(1)根据材料一、指出秦长城的起止点及修建目的,并结合所学知识说明中国古代长城的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代以来长城对于中华民族的意义。

2.阅读材料,完成下列要求。

材料 公元前316年,秦统一巴、蜀,分置巴郡和蜀郡,并委派官员实施管辖。不久又分巴、蜀,置汉中郡,设41县,推进行政、军事管理和经济开发。后来又迁徙中原民户“万家实之”,利用中原的生产方式和风俗习惯变革“蜀地”。秦还在巴蜀地区大力推行《田律》,设立盐、铁、市官。蜀守李冰在总结前人治水经验的基础上带领百姓兴修都江堰,修整了南安沫水至岷江汇流处水道。这些改革使巴蜀的经济迅速发展,战略价值日益凸显,有效地支援了秦统一六国的战争。

——摘编自张军《试论战国后期秦对巴蜀的统一及社会经济改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括秦国治理巴蜀的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简析秦国治理巴蜀的历史意义。

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦的大一统,反映了春秋战国时代的历史大趋势,具有坚实的基础。随着商业和交通的发展,中原地区与周边地区的联系与交往也比以往更为密切。秦国的商鞅变法,比其他六国的变法更为彻底,取得国富民强的后果而且社会体制也显得更为先进,由它来完成统一是水到渠成的事。

摘编自樊树志《国史概要》

材料二

秦灭六国形势图

(1)根据材料一并结合所学知识,概述秦朝统一全国的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦灭六国的战略。

4.阅读下列材料,回答问题。

材料一 (秦)其固塞险,形势便,山林川谷美,天材之利多,是形胜也。入境,观其风俗,其百姓朴,其声乐不流汙(污),其服不挑(轻佻,奇异),甚畏有司而顺,古之民也。及都邑官府,其百吏肃然莫不恭检、敦敬、忠信而不楛(ku,滋、恶),古之吏也。入其国,观其士大夫,出于其门,入于公门,出于公门,归于其家,无有私事也。不比周,不朋党,倜然莫不明通而公也,古之士大夫也。观其朝廷,其间听决百事不留,恬然如无治者,古之朝也。故四世有胜,非幸也,数(必然性)也。

——荀子《荀子·强国篇》

材料二 秦始小国僻远,诸夏宾之,比于戎翟,至献公之后常雄诸侯。论秦之德义不如鲁、卫之暴戾者,量秦之兵不如三晋之强也,然卒并天下,非必险固、便形势利也,盖若天所助焉。

——司马迁《史记·六国年表》

(1)根据材料一,概括说明荀子的观点及依据。

(2)根据材料一、二,比较司马迁与荀子观点的不同之处。

(3)综上所述,请你再补充一个促成秦国强大的其他因素并加以说明。

5.阅读材料,回答问题。

人才是立国之基、强国之本

材料一 独秦(国)不然,皆委国而听之不疑……卒之所以兼天下者,诸人之力也。(宋·洪迈)春秋以来尤唯贵戚世臣是赖,虽以罪诛,皆不绝世……列国独秦无世臣,而迭天下。

——(清·钟文桑)

材料二 虽有农与工肆之人,有能则举之,高予之爵,重予之禄,任之以事。……故官无常贵,而民无终贱,有能则举之。

——(战国·墨子)

故明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”。

——(战国·韩非子)

(1)概括材料一中对秦国用人的不同见解,并指出在目的上的相同之处。

(2)指出材料二用人观反映的社会关系变化,并说明秦国变法相关举措与这一变化的联系。

答案:

一、

1.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝初期(中国)。根据材料可知,秦朝初期从政的儒者很多,且“掌古今”“辨然否”“典教职”,每遇国家大事“都有博士、诸生参与”,说明这一时期儒学影响广泛,A项正确;材料反映出秦朝初期儒学影响比较广泛,材料并未体现君主专制的强化,排除B项;材料反映出秦朝初期儒学影响比较广泛,材料并未涉及儒学的地位,无法得出儒学成为社会显学的结论,排除C项;材料并未提及此时士人的地位,无法得出士人地位有所提高的结论,排除D项。故选A项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是对比题。依据材料时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。依据材料概括可知:“秦王扫六合,虎视何雄哉。”“并吞战国,海内为一,功齐三代”,二者都是从秦始皇为国家统一的角度作出贡献进行阐述的,肯定了国家统一对国家发展的重要作用,C项正确;材料未涉及秦朝吸引人才的措施,排除A项;材料未涉及对秦朝创建制度的肯定,排除B项;材料未涉及对秦朝经济发展的肯定,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:公元前3世纪(中国)。根据材料可知,王翦和王贲相继攻破楚国、燕国和齐国,并设立郡县进行管辖, 这有利于中央对地方的管理,反映了秦逐步建立起统一多民族国家,D项正确;材料时间为公元前3世纪,周武王早已过世,排除A项;春秋时期,周天子就已丧失了天下共主的地位,而题干所述时间公元前3世纪,排除B项;材料记载可用来说明秦逐步建立起统一多民族国家,未体现汉朝承袭了秦朝行政制度,排除C项。故选D项。

4.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:(中国)。据所学可知,根据所学知识,在公元前230—前221年秦统一六国的过程中,秦国采取了远交近攻的策略,对六国分化瓦解,各个击破。从秦灭韩起,共用 10 年时间,秦取得了统一战争的胜利,战国封建割剧局面结束,一个新的封建的中央专制主义的秦王朝出现在中国历史的舞台上,C项正确;材料不涉及背景条件方面,排除A项;秦巩固统一的措施是在前221年建立秦朝之后,建立专制主义中央集权制度,统一货币、度量衡、车轨等等,排除B项;秦统一全国的意义是,结束了长期以来诸侯割据称雄的局面,有利于人民的生活安定和社会生产的发展,符合当时各族人民的共同愿望,为统一多民族国家的建立与发展奠定了基础,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:战国时期(中国)。据材料可知,材料描述的是秦国的发展历程,结合所学知识,秦国是一个典型的偏居一隅的国家,远离中原中心地带,在图1中,秦国位于图1中的①,A项正确;②是晋国,排除B项;③是燕国,排除C项;④是齐国,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:战国(中国)。根据材料及所学可知,大量的粮食需求需要有高效的运输手段来满足,而秦国发达的交通网络恰好满足了这一需求,B项正确;材料中没有给出粮食来源的相关信息,排除A项;材料中只提供了秦军兵力数量,无法得出作战是否迅速高效的结论,排除C项;材料中未提到其它诸侯国对秦国的支持,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是正向题。时空范围为秦朝(中国)。根据材料及所学知识,秦国制定正确的战略部署是秦国能够统一的重要原因,即制定了“远交近攻”的战略部署,对六国各个击破,最终统一全国,B项正确;A、C两项发生于秦国统一后,“结束了诸侯割据的局面”是秦统一全国的结果,而不是原因,“统一了文字、货币和度量衡”是秦统一后的巩固措施,排除A、C项;D项不符合史实,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是秦朝时期(中国)。根据材料可知,秦统一后,建立了专制主义中央集权制度,把不同的人群在政治上联接起来,增强了国家认同,C项正确;华夏族在秦统一前已经形成,排除A项;材料与文化传播无关,排除B项;“消除了”说法过于绝对,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料“结束了过去那种‘兵革不休’‘流血满野’的战乱局面”结合所学知识可知,秦朝统一结束了东周以来的分裂割据的局面,并且推动大一统国家的建立,D项正确;结束了百家争鸣的局面是西汉时期的“独尊儒术”的观点提出,排除A项;本题主旨“大一统”,而“促进了经济文化的发展”不符合材料主旨,排除B项;秦朝开创的是专制主义中央集权制度,而不是“政教合一”的政体,排除C项。故选D项。

10.A

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是战国时期(中国)。李斯认为秦国的强盛很大程度上取决于唯才是用,因此逐客令不利于秦国的强大。为此秦王嬴政网罗天下英才强国,A项正确;奖励耕战、尊奉法家思想以及强调君主励精图治与材料中李斯重视人才的主张不符,排除B、C、D项。故选A项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是先秦时期的中国。据材料“嬴政改变了主张”“网罗了天下英才”并结合“秦统一的情况”等知识可得出,秦王励精图治,广纳贤才是秦能够统一六国的重要原因,C项正确;材料只体现了秦国,不涉及其他国家,且AB项不是材料主旨,材料主旨是秦王励精图治,广纳贤才,有利于秦的统一,排除AB项;材料不涉及“各地域经济发展”,排除D项。故选C项。

12.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是原因题,时空是秦朝时期。根据材料“在秦以前,中华文明已经存在数千年,但只有秦的名字会作为中华文明的象征,远播至欧亚大陆的另一端。”及所学可知,公元前221年秦完成统一,建立了中国历史上第一个大一统的封建王朝,这是此后古代希腊、罗马著作中将秦作为中华文明象征的重要原因,A项正确;秦统一后,在全国推行郡县制,加强了中央对地方的管理,不符合题意,排除B项;秦始皇创立了皇帝制度,意在建立至高无上的决策权,不符合题意,排除C项;秦始皇修筑了万里长城,主要是为了抵御匈奴民族的南侵,不符合题意,排除D项。故选A项。

13.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。李斯的“今陛下”指秦始皇,董仲舒的“今陛下”指汉武帝,司马迁两者对比,取秦始皇而舍汉武帝,认为秦始皇的统一功绩更具重要历史意义,D项正确;“有待商榷”,不准确,司马迁已经取秦始皇而舍汉武帝,有自己的取舍,排除A项;材料讲两个皇帝的统一天下的功绩,并非时代背景,排除B项;材料未涉及“评价皇帝不能从众迎合顺从”的信息,排除C项。故选D项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料“‘并吞战国,海内为一,功齐三代’‘秦王扫六合,虎视何雄哉’”,可知,材料中的评价是针对秦始皇建立统一的中央集权封建王朝,结合所学可知,秦王嬴政灭六国,实现了国家统一,建立起统一的中央集权的封建王朝,成为第一个统一多民族封建国家的帝王,A项正确;秦始皇北击匈奴与扫灭六国没有直接关系,排除B项;统一了文字、货币和度量衡和设立了三公九卿是秦朝统一后加强专制主义中央集权,巩固统一的措施,与扫灭六国没有直接关系,排除CD项。故选A项。

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:战国末期(中国)。据材料并结合所学可知,秦国能够统一的重要原因是国家权力逐渐集中于君王,利于集中全国人力、物力进行大规模战争,B项正确;军事实力强大只属于秦统一的一方面原因,而且材料无从体现,排除A项;郡县制的普遍推行是在秦朝建立以后,排除C项;综合国力的增强与材料“就综合国力来讲,秦国的文明程度、人力和物质资源不一定较六国强”不符,排除D项。故选B项。

二、

1.(1)起止点:西起临洮,东到辽东。

目的:为抵御北方匈奴南下侵扰修建长城。

积极作用:抵御北方游牧民族的侵扰,保护农耕经济;保护中原王朝安全;促进民族交融;促进边疆地区经济的发展;促进了中华文明的发展;有利于统一多民族国家的发展;有利于中华民族共同体和中华民族共同体意识的形成与发展。

(2)意义:代表中华民族精神,是中国人的精神支柱;凝聚了中华民族的民族意识;鼓舞中国人民抵御外侮保家卫国;促进了中华民族共同体和中华民族共同体意识的发展;是中华民族辉煌历史和灿烂文化的象征;是中华文明的瑰宝,也是中华文明的标志。

2.(1)主要措施:推行郡县制,重视基层制度建设;移民充边,开发蜀地;推行秦律,加强社会经济管控;兴修水利,重视农业;推广中原文化。(答出三点即可)

(2)历史意义:有利于巴蜀地区社会秩序的稳定;提升了巴蜀地区的治理水平;促进了巴蜀地区社会经济的发展;密切了北方地区与巴蜀地区的经济文化联系;为秦统一六国提供了有效支持;推动了民族交融。(答出三点即可)

3.(1)条件:春秋战国时期,我国已出现统一的历史趋势;经济与交通的发展为统一提供了有利条件;商鞅变法使秦国实现了富国强兵;秦国地理位置优越;数代秦王励精图治,秦王嬴政具有雄才大略;广大人民渴望统一。

(2)战略:远交近攻,各个击破。

4.(1)观点:秦国走向强盛,并非侥幸偶然,而是具有一定必然性。

依据:形胜,即地理优势,包括山川形便、物产丰富等;人的优势,包括民风朴素、吏治谨严、士人热心公事、朝廷行政效率很高等。

(2)不同:①荀子认为秦国有地理优势;司马迁认为秦国地处偏僻,是不利因素;②荀子认为秦国走向强大有其必然性;司马迁则强调是“天意”帮助秦国;③荀子认为泰国社会德行高尚;司马迁则强调秦国德义低下;④荀子观点属于朴素唯物主义认识;司马迁观点有较浓厚的唯心色彩。

(3)示例一

经济因素。说明:关中有发展农业的土地、水利等有利条件。

示例二

制度因素。说明:商鞅变法后,秦国确立起中央集权制度,促使秦国迅速强大起来。

5.(1)见解:用人不疑;不论出身。(二点)

目的:实现天下统一大业。

(2)变化:社会下层人士的政治地位向上流动(或战国时期新兴地主阶级力量不断壮大)。

联系:社会关系的变化推动了秦国商鞅变法的产生。战国时期新兴地主阶级力量不断壮大,他们要求取得政治统治地位,秦国的商鞅变法顺应了这一时代要求,采取“废井田,开阡陌”“奖励耕织”“奖励军功”等举措,打破了世卿世禄制度(或打击了旧贵族势力),促进了社会阶层的流动,推动了社会转型。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进