第五章 第一节北宋、辽与西夏的并立 课件(共26张PPT)《中国古代史》同步教学(部编版)

文档属性

| 名称 | 第五章 第一节北宋、辽与西夏的并立 课件(共26张PPT)《中国古代史》同步教学(部编版) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-12 23:29:15 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第一节

北宋、辽与西夏的并立

过渡页

TRANSITION PAGE

北宋的建立

陈桥兵变

1

960年,赵匡胤在开封东北的陈桥驿发动兵变,迫使后周幼帝退位,建立宋朝,定都汴梁(今河南开封),史称“北宋”。赵匡胤就是宋太祖。

统一南北

2

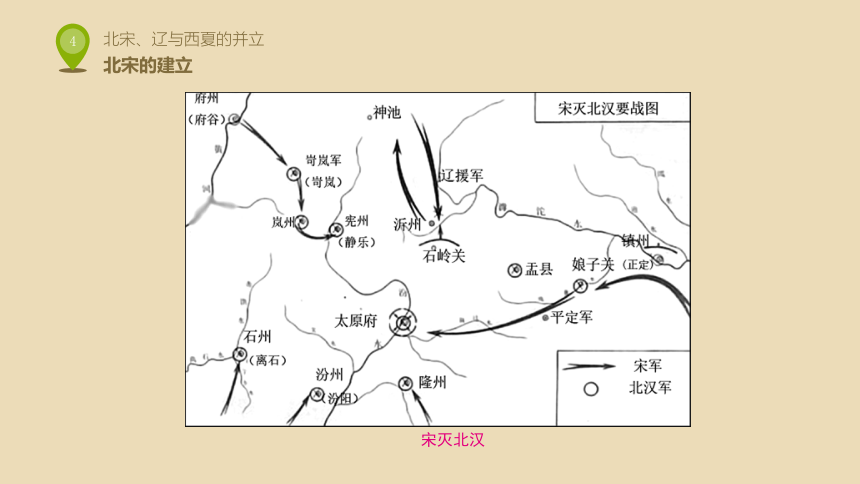

宋太祖即位后,采取“先南后北”“先易后难”的战略方针,进行统一南北的战争,陆续灭掉一些割据政权。公元979年,宋太宗灭北汉,结束了五代十国的分裂局面。

北宋的建立

宋灭北汉

北宋的建立

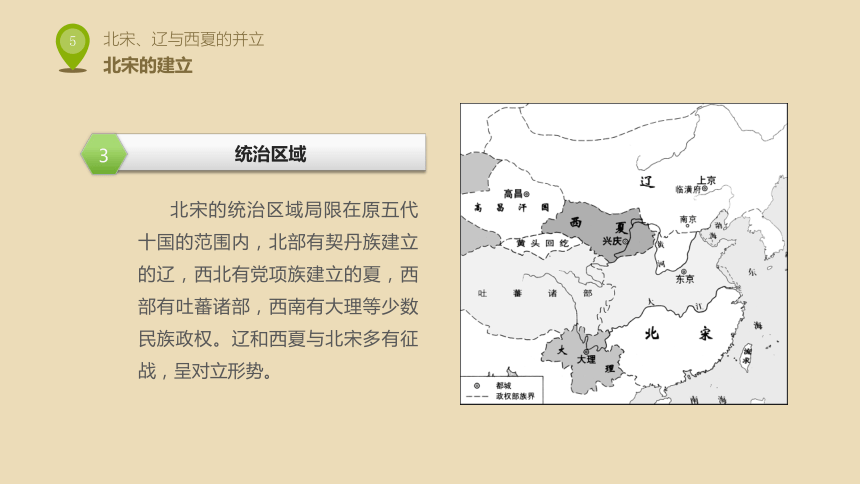

统治区域

3

北宋的统治区域局限在原五代十国的范围内,北部有契丹族建立的辽,西北有党项族建立的夏,西部有吐蕃诸部,西南有大理等少数民族政权。辽和西夏与北宋多有征战,呈对立形势。

加强中央集权

在地方,北宋中央陆续收回节度使兼领州郡的管辖权,改为由中央派遣文臣担任知州。为了防止知州权大难制,还制定了“三岁一易”的办法。

同时,又在各州设通判,负责监督知州并直接向皇帝汇报,各州公文须有知州和通判联合署名才有效。此举使其互相牵制,限制、分割了知州的权力,加强了中央对地方的控制。中央通过派出机构——监司,控制地方上的行政、军政、财政、司法,督责地方官吏。

削减州郡权力

加强中央集权

在宰相之下,增设“参知政事”为副相,与宰相合称“宰执”,负责行政;“枢密使”管理军事;“三司使”管理财政。此三者,分别对皇帝直接负责。这样,原来集行政权、财政权、军权于一身的宰相的权力被一分为三,宰执、枢密使、三司使互相牵制,从而削弱了相权,加强了皇帝对政权的直接控制。另外,在御史台之外增设谏院,使相权进一步受到牵制。

分割相权

加强中央集权

宋太祖采取杯酒释兵权的办法,首先解除了禁军主要将领石守信等人的兵权。在中央设立殿前都指挥使、侍卫马军都指挥使、侍卫步军都指挥使来统领禁军,简称“三衙”。“三衙”互不统属,都直接对皇帝负责,从而加强了中央对军权的控制。为了进一步限制三衙的权力,中央设立枢密院,长官枢密使有调兵之权但不直接统领军队,三衙统领军队但无调兵之权。统兵权与调兵权的分离能防止武官将领权力过大。军队实行更戍法,定期更换禁军驻地,统兵的将领并不随军调动,使得“兵不识将,将不识兵”,防止武将拥兵自重。

加强对禁军的控制

加强中央集权

北宋统治者按照“强干弱枝,守内虚外”的原则进行军事部署。北宋将各地方军的精壮之士选入禁军。禁军半数拱卫京师,另一半驻守各地,这样,就保证了中央对地方的军事优势。宋初军队约有30万,其中禁军20万,京师屯兵10万,外地屯兵10万。外地驻军一旦出现反叛,中央政府便有足够的兵力进行镇压。

北宋初期加强中集权的措施,对铲除重臣专权、防止藩镇割据和维护国家统一起到了重要作用,在客观上也有利于当时社会的稳定和经济的发展。但是这些措施也具有很大的局限性,为宋朝“积贫”“积弱”局面的形成埋下了祸根。

“守内虚外”的军事部署

加强中央集权

辽的建立与宋、辽对峙

契丹建国

1

契丹族原为鲜卑族的一支,居辽河上游的潢水(今西拉木伦河)流域,过着游牧和渔猎生活。唐朝末年,契丹族的势力壮大起来,一些汉族农民为了躲避战祸,迁到长城以北,同契丹族杂居相处。一部分契丹人逐渐学会种植庄稼、织布、建造城郭房屋,开始了农耕生活。契丹人还仿照汉字偏旁创制了契丹文字。

10世纪初,契丹首领耶律阿保机统一契丹各部。916年,契丹族在阿保机的带领下建立奴隶制国家,国号契丹。918年,定都上京(今内蒙古巴林左旗南波罗城),阿保机自号天皇王,年号神册。

辽的建立与宋、辽对峙

改国号为“辽”

2

契丹兼并了渤海国,并从后晋皇帝石敬瑭手中取得幽云十六州后,吸收了大量的封建经济成分和汉文化,迅速封建化。公元947年,阿保机的儿子耶律德光改国号为辽。阿保机就是辽太祖。

辽国政治制度

3

辽统治者采取“藩汉分治”的政治制度,中央设置北面官和南面官。北面官衙署设在皇帝宫帐之北,故称“北面官”,均由契丹人担任,管理契丹人和其他少数民族。南面官衙署设在皇帝宫帐之南,所以称为“南面官”。南面官由汉人和契丹人担任,沿用唐以来的官制,管理汉人和渤海人,权力不及北面官大。

辽的建立与宋、辽对峙

宋辽和战

4

北宋建立以后,两次对辽用兵均以失败告终。公元1004年,辽军大举南征,很快抵达黄河岸边澶州城下,逼近宋朝都城汴梁。宰相寇准力主抵抗,并要求宋真宗亲征。宋真宗到达澶州前线,宋军士气大振,射死辽军大将萧挞览,形势转而对宋军有利。辽方担心不能取胜,转而向宋讲和。双方几经交涉,于第二年初订立和议,史称“澶渊之盟”。

辽的建立与宋、辽对峙

澶渊之盟规定:北宋每年岁输辽白银10万两,绢20万匹。辽军撤走;双方约为兄弟之国,仍以白沟为界。宋辽对峙局面形成。此后,北宋在边境与辽互市,双方的经济、文化交流十分频繁,宋辽之间维持了长达百年的和平关系。

西夏的建立及北宋与西夏的对峙

党项族是羌族的一支,原本居住在青海、甘肃、四川一带。唐中期以来,受吐蕃所迫,移居宁夏、甘肃和陕西西北地区,过着游牧生活。北宋初期,党项族的势力强大起来。公元1038年,党项族首领元昊建国,称大夏国皇帝,定都兴庆。因夏在宋的西北,史称“西夏”。

西夏建立

西夏的建立及北宋与西夏的对峙

西夏效仿宋王朝建立政治制度和官僚机构,并任用一些汉族人担任重要官职。元昊还命人仿照汉字形体,创制西夏文字,通令全国使用。此时,西夏已经向封建制转化,但仍保存党项族风俗。比如各部酋长行猎后,有所获就围坐而饮,割鲜而食。军事上仍保留部落兵制,全民皆兵,军队不脱离生产。带兵的将官就是部落首领,威信极高。

西夏的建立及北宋与西夏的对峙

西夏建立以后,元昊请求北宋册封其帝号。宋仁宗不但没有答应,还下诏削去元昊的官爵,并张榜擒拿元昊,宋夏关系急剧恶化。自宋康定元年(1040)开始,元昊连年发动对宋战争,北宋接连失败。西夏虽多次获胜,但也多有伤亡,加之财力不支,百姓普遍厌战。此时西夏和辽的关系也日益紧张,为避免腹背受敌,元昊于是向宋朝请和。

宋、夏在庆历四年(1044)签订合约:元昊取消帝号,对宋称臣,由宋册封为西夏国主;宋每年输送西夏银72 000两,绢153 000匹,茶叶30 000斤;在宋、夏交界处设榷场进行贸易。至此,北宋、辽、西夏对立局面形成。

宋夏和战

西夏的建立及北宋与西夏的对峙

宋、夏在庆历四年(1044)签订合约:元昊取消帝号,对宋称臣,由宋册封为西夏国主;宋每年输送西夏银72 000两,绢153 000匹,茶叶30 000斤;在宋、夏交界处设榷场进行贸易。至此,北宋、辽、西夏对立局面形成。

北宋中期的社会危机和改革

北宋实行“养兵政策”,为了防止破产农民铤而走险,每逢荒年,朝廷便把成千上万的流亡农民招募为禁军或厢军,兵员因此剧增,形成“冗兵”。扩编后的军队,素质低下,临阵多败,造成“积弱”局面。

宋太祖为了加强中央集权,曾采用“分化事权”的办法,致使政府机构设置重叠,官吏数量庞大、办事效率低。同时,统治者广开仕途:扩大科举规模,实行“恩荫”制度,大批高官的子弟、亲戚甚至门客不经选举便可进入仕途,官僚队伍迅速膨胀,造成“冗官”局面。

积弱

北宋中期的社会危机和改革

北宋本来就优待官吏和军士,再加上“冗官”“冗兵”日益严重,每年还要给辽、西夏大量银绢,致使国库费用大增,形成“冗费”。宋仁宗时,国家财政入不敷出,出现“积贫”局面。

北宋统治者实行“不抑兼并”的土地政策,加速了土地集中的进程。到北宋中期,富者占田无限,而全国纳税土地仅占耕地的十分之三左右,这造成了政府财政的严重困难。为了解决财政困难,政府不断增加赋税,由于“富者有田无税,贫者产无税存”,致使中小农户赋税沉重。在残酷的经济剥削和政治压迫下,社会矛盾激化,各地农民反抗不断发生。

积贫

北宋中期的社会危机和改革

庆历新政

为了解除日益严重的政治和社会危机,北宋统治集团中一些有作为的政治家提出各种改革意见。庆历三年(1043)九月,范仲淹被任命为参知政事,他在富弼、欧阳修等人的支持下,向仁宗上《答手诏条陈十事》奏疏。他提出了以整顿吏治为中心,以裁减冗官、选拔贤能为手段的改革方案。但是由于改革措施触犯了大官僚地主的既得利益,遭到他们的强烈反对。结果仅一年,范仲淹等被贬,新政宣布撤销。此事因发生在庆历年间,史称“庆历新政”。这次改革虽然失败,但却为后来的“王安石变法”揭开了序幕。

北宋中期的社会危机和改革

王安石变法

庆历新政夭折后,社会矛盾更加尖锐,要求改革的呼声再起。在此形势下,王安石呈送了长达万言的《言事书》,要求变法,但并没有引起宋仁宗的重视。

公元1068年,宋神宗即位。为解决“积贫积弱”的问题,公元1069年,神宗决心变法,以王安石为参知政事,设立变法的机关“制置三司条例司”,制定、推行了一系列新法。王安石变法的主要措施包括三个方面。

北宋中期的社会危机和改革

1

富国方面

主要调整国家、地主和农民的关系,发展生产。

(1)青苗法。每年青黄不接时,政府贷钱谷给农民,收获后加息20%偿还。

(2)募役法。政府向应服役而不愿意服役的人户收取免役钱,雇人服役。不服役的官僚、地主也要出钱。

(3)农田水利法。政府鼓励兴修水利,开垦荒地。

(4)方田均税法。对全国土地进行清查丈量,以土地数量、质量作为征税依据,官僚和地主也不例外。

(5)市易法。

(6)均输法。

北宋中期的社会危机和改革

2

强兵方面

推行整顿和加强军队的措施。

(1)保甲法。政府把农村民户组织起来,十家为一保。保丁在农闲时练兵,平日种田,维持社会秩序,战时编入军队作战。保甲法的推行增强各地的武装力量,也加强了统治阶级对人民的控制。

(2)将兵法。把禁军固定在一定辖区,由固定的将官加以训练,增强边防力量。

(3)保马法。保证军马供应,节省政府开支。

(4)设置专门机构“军器监”,逐步提升兵器的质量。

北宋中期的社会危机和改革

3

教育和人才选拔方面

(1)改革科举制度。废除死记硬背的明经诸科,进士科不再考诗赋,而考经义和时务策;设明法科,专门考律令和断案等。

(2)整顿太学。重新编撰以儒家经典为内容的教科书。考试成绩优秀者可以直接授官,以资鼓励。这就使得学校成为变法制造舆论、培育人才的地方。

谢谢观看

第一节

北宋、辽与西夏的并立

过渡页

TRANSITION PAGE

北宋的建立

陈桥兵变

1

960年,赵匡胤在开封东北的陈桥驿发动兵变,迫使后周幼帝退位,建立宋朝,定都汴梁(今河南开封),史称“北宋”。赵匡胤就是宋太祖。

统一南北

2

宋太祖即位后,采取“先南后北”“先易后难”的战略方针,进行统一南北的战争,陆续灭掉一些割据政权。公元979年,宋太宗灭北汉,结束了五代十国的分裂局面。

北宋的建立

宋灭北汉

北宋的建立

统治区域

3

北宋的统治区域局限在原五代十国的范围内,北部有契丹族建立的辽,西北有党项族建立的夏,西部有吐蕃诸部,西南有大理等少数民族政权。辽和西夏与北宋多有征战,呈对立形势。

加强中央集权

在地方,北宋中央陆续收回节度使兼领州郡的管辖权,改为由中央派遣文臣担任知州。为了防止知州权大难制,还制定了“三岁一易”的办法。

同时,又在各州设通判,负责监督知州并直接向皇帝汇报,各州公文须有知州和通判联合署名才有效。此举使其互相牵制,限制、分割了知州的权力,加强了中央对地方的控制。中央通过派出机构——监司,控制地方上的行政、军政、财政、司法,督责地方官吏。

削减州郡权力

加强中央集权

在宰相之下,增设“参知政事”为副相,与宰相合称“宰执”,负责行政;“枢密使”管理军事;“三司使”管理财政。此三者,分别对皇帝直接负责。这样,原来集行政权、财政权、军权于一身的宰相的权力被一分为三,宰执、枢密使、三司使互相牵制,从而削弱了相权,加强了皇帝对政权的直接控制。另外,在御史台之外增设谏院,使相权进一步受到牵制。

分割相权

加强中央集权

宋太祖采取杯酒释兵权的办法,首先解除了禁军主要将领石守信等人的兵权。在中央设立殿前都指挥使、侍卫马军都指挥使、侍卫步军都指挥使来统领禁军,简称“三衙”。“三衙”互不统属,都直接对皇帝负责,从而加强了中央对军权的控制。为了进一步限制三衙的权力,中央设立枢密院,长官枢密使有调兵之权但不直接统领军队,三衙统领军队但无调兵之权。统兵权与调兵权的分离能防止武官将领权力过大。军队实行更戍法,定期更换禁军驻地,统兵的将领并不随军调动,使得“兵不识将,将不识兵”,防止武将拥兵自重。

加强对禁军的控制

加强中央集权

北宋统治者按照“强干弱枝,守内虚外”的原则进行军事部署。北宋将各地方军的精壮之士选入禁军。禁军半数拱卫京师,另一半驻守各地,这样,就保证了中央对地方的军事优势。宋初军队约有30万,其中禁军20万,京师屯兵10万,外地屯兵10万。外地驻军一旦出现反叛,中央政府便有足够的兵力进行镇压。

北宋初期加强中集权的措施,对铲除重臣专权、防止藩镇割据和维护国家统一起到了重要作用,在客观上也有利于当时社会的稳定和经济的发展。但是这些措施也具有很大的局限性,为宋朝“积贫”“积弱”局面的形成埋下了祸根。

“守内虚外”的军事部署

加强中央集权

辽的建立与宋、辽对峙

契丹建国

1

契丹族原为鲜卑族的一支,居辽河上游的潢水(今西拉木伦河)流域,过着游牧和渔猎生活。唐朝末年,契丹族的势力壮大起来,一些汉族农民为了躲避战祸,迁到长城以北,同契丹族杂居相处。一部分契丹人逐渐学会种植庄稼、织布、建造城郭房屋,开始了农耕生活。契丹人还仿照汉字偏旁创制了契丹文字。

10世纪初,契丹首领耶律阿保机统一契丹各部。916年,契丹族在阿保机的带领下建立奴隶制国家,国号契丹。918年,定都上京(今内蒙古巴林左旗南波罗城),阿保机自号天皇王,年号神册。

辽的建立与宋、辽对峙

改国号为“辽”

2

契丹兼并了渤海国,并从后晋皇帝石敬瑭手中取得幽云十六州后,吸收了大量的封建经济成分和汉文化,迅速封建化。公元947年,阿保机的儿子耶律德光改国号为辽。阿保机就是辽太祖。

辽国政治制度

3

辽统治者采取“藩汉分治”的政治制度,中央设置北面官和南面官。北面官衙署设在皇帝宫帐之北,故称“北面官”,均由契丹人担任,管理契丹人和其他少数民族。南面官衙署设在皇帝宫帐之南,所以称为“南面官”。南面官由汉人和契丹人担任,沿用唐以来的官制,管理汉人和渤海人,权力不及北面官大。

辽的建立与宋、辽对峙

宋辽和战

4

北宋建立以后,两次对辽用兵均以失败告终。公元1004年,辽军大举南征,很快抵达黄河岸边澶州城下,逼近宋朝都城汴梁。宰相寇准力主抵抗,并要求宋真宗亲征。宋真宗到达澶州前线,宋军士气大振,射死辽军大将萧挞览,形势转而对宋军有利。辽方担心不能取胜,转而向宋讲和。双方几经交涉,于第二年初订立和议,史称“澶渊之盟”。

辽的建立与宋、辽对峙

澶渊之盟规定:北宋每年岁输辽白银10万两,绢20万匹。辽军撤走;双方约为兄弟之国,仍以白沟为界。宋辽对峙局面形成。此后,北宋在边境与辽互市,双方的经济、文化交流十分频繁,宋辽之间维持了长达百年的和平关系。

西夏的建立及北宋与西夏的对峙

党项族是羌族的一支,原本居住在青海、甘肃、四川一带。唐中期以来,受吐蕃所迫,移居宁夏、甘肃和陕西西北地区,过着游牧生活。北宋初期,党项族的势力强大起来。公元1038年,党项族首领元昊建国,称大夏国皇帝,定都兴庆。因夏在宋的西北,史称“西夏”。

西夏建立

西夏的建立及北宋与西夏的对峙

西夏效仿宋王朝建立政治制度和官僚机构,并任用一些汉族人担任重要官职。元昊还命人仿照汉字形体,创制西夏文字,通令全国使用。此时,西夏已经向封建制转化,但仍保存党项族风俗。比如各部酋长行猎后,有所获就围坐而饮,割鲜而食。军事上仍保留部落兵制,全民皆兵,军队不脱离生产。带兵的将官就是部落首领,威信极高。

西夏的建立及北宋与西夏的对峙

西夏建立以后,元昊请求北宋册封其帝号。宋仁宗不但没有答应,还下诏削去元昊的官爵,并张榜擒拿元昊,宋夏关系急剧恶化。自宋康定元年(1040)开始,元昊连年发动对宋战争,北宋接连失败。西夏虽多次获胜,但也多有伤亡,加之财力不支,百姓普遍厌战。此时西夏和辽的关系也日益紧张,为避免腹背受敌,元昊于是向宋朝请和。

宋、夏在庆历四年(1044)签订合约:元昊取消帝号,对宋称臣,由宋册封为西夏国主;宋每年输送西夏银72 000两,绢153 000匹,茶叶30 000斤;在宋、夏交界处设榷场进行贸易。至此,北宋、辽、西夏对立局面形成。

宋夏和战

西夏的建立及北宋与西夏的对峙

宋、夏在庆历四年(1044)签订合约:元昊取消帝号,对宋称臣,由宋册封为西夏国主;宋每年输送西夏银72 000两,绢153 000匹,茶叶30 000斤;在宋、夏交界处设榷场进行贸易。至此,北宋、辽、西夏对立局面形成。

北宋中期的社会危机和改革

北宋实行“养兵政策”,为了防止破产农民铤而走险,每逢荒年,朝廷便把成千上万的流亡农民招募为禁军或厢军,兵员因此剧增,形成“冗兵”。扩编后的军队,素质低下,临阵多败,造成“积弱”局面。

宋太祖为了加强中央集权,曾采用“分化事权”的办法,致使政府机构设置重叠,官吏数量庞大、办事效率低。同时,统治者广开仕途:扩大科举规模,实行“恩荫”制度,大批高官的子弟、亲戚甚至门客不经选举便可进入仕途,官僚队伍迅速膨胀,造成“冗官”局面。

积弱

北宋中期的社会危机和改革

北宋本来就优待官吏和军士,再加上“冗官”“冗兵”日益严重,每年还要给辽、西夏大量银绢,致使国库费用大增,形成“冗费”。宋仁宗时,国家财政入不敷出,出现“积贫”局面。

北宋统治者实行“不抑兼并”的土地政策,加速了土地集中的进程。到北宋中期,富者占田无限,而全国纳税土地仅占耕地的十分之三左右,这造成了政府财政的严重困难。为了解决财政困难,政府不断增加赋税,由于“富者有田无税,贫者产无税存”,致使中小农户赋税沉重。在残酷的经济剥削和政治压迫下,社会矛盾激化,各地农民反抗不断发生。

积贫

北宋中期的社会危机和改革

庆历新政

为了解除日益严重的政治和社会危机,北宋统治集团中一些有作为的政治家提出各种改革意见。庆历三年(1043)九月,范仲淹被任命为参知政事,他在富弼、欧阳修等人的支持下,向仁宗上《答手诏条陈十事》奏疏。他提出了以整顿吏治为中心,以裁减冗官、选拔贤能为手段的改革方案。但是由于改革措施触犯了大官僚地主的既得利益,遭到他们的强烈反对。结果仅一年,范仲淹等被贬,新政宣布撤销。此事因发生在庆历年间,史称“庆历新政”。这次改革虽然失败,但却为后来的“王安石变法”揭开了序幕。

北宋中期的社会危机和改革

王安石变法

庆历新政夭折后,社会矛盾更加尖锐,要求改革的呼声再起。在此形势下,王安石呈送了长达万言的《言事书》,要求变法,但并没有引起宋仁宗的重视。

公元1068年,宋神宗即位。为解决“积贫积弱”的问题,公元1069年,神宗决心变法,以王安石为参知政事,设立变法的机关“制置三司条例司”,制定、推行了一系列新法。王安石变法的主要措施包括三个方面。

北宋中期的社会危机和改革

1

富国方面

主要调整国家、地主和农民的关系,发展生产。

(1)青苗法。每年青黄不接时,政府贷钱谷给农民,收获后加息20%偿还。

(2)募役法。政府向应服役而不愿意服役的人户收取免役钱,雇人服役。不服役的官僚、地主也要出钱。

(3)农田水利法。政府鼓励兴修水利,开垦荒地。

(4)方田均税法。对全国土地进行清查丈量,以土地数量、质量作为征税依据,官僚和地主也不例外。

(5)市易法。

(6)均输法。

北宋中期的社会危机和改革

2

强兵方面

推行整顿和加强军队的措施。

(1)保甲法。政府把农村民户组织起来,十家为一保。保丁在农闲时练兵,平日种田,维持社会秩序,战时编入军队作战。保甲法的推行增强各地的武装力量,也加强了统治阶级对人民的控制。

(2)将兵法。把禁军固定在一定辖区,由固定的将官加以训练,增强边防力量。

(3)保马法。保证军马供应,节省政府开支。

(4)设置专门机构“军器监”,逐步提升兵器的质量。

北宋中期的社会危机和改革

3

教育和人才选拔方面

(1)改革科举制度。废除死记硬背的明经诸科,进士科不再考诗赋,而考经义和时务策;设明法科,专门考律令和断案等。

(2)整顿太学。重新编撰以儒家经典为内容的教科书。考试成绩优秀者可以直接授官,以资鼓励。这就使得学校成为变法制造舆论、培育人才的地方。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进