第一单元单元学习任务 教学设计(表格式)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 第一单元单元学习任务 教学设计(表格式)统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 491.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-13 16:25:06 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 语文 年级 高一 学期 春季

课题 单元学习任务

教学目标

1.初步了解单元学习任务的设计特点和依托。 2.指导学生阅读并深入理解单元内容的方法,培养学生语言表达及思辨的能力。 3.诵读课文,积累文言文一词多义、特殊句式等,并掌握词语积累的方法。。 4.启发学生感悟经典,发扬中华优秀传统文化的精神。

教学内容

教学重点: 1.学习阅读并深入理解中华优秀传统文化的作品的方法。 2.培养学生表达观点和态度的思辨能力。 教学难点: 1. 领悟中华优秀传统文化典籍的魅力,发扬中华优秀传统文化精神。

教学过程

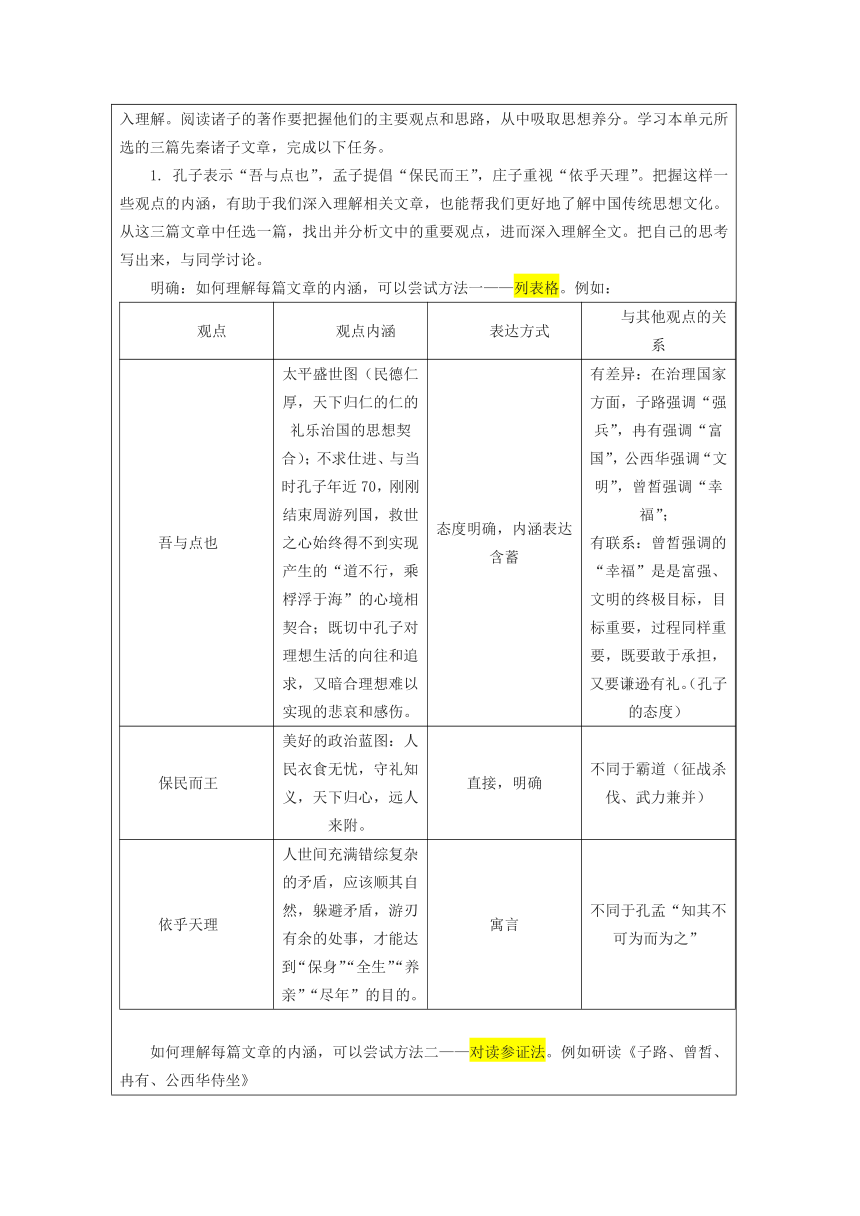

一、导入,介绍单元整体内容的设计: 必修下册第一单元是以“思辨性阅读与表达”为学习任务群的单元,围绕“中华文化之光”的人文主题,意在培养学生四个方面的语文素养(学习目标):1.整体把握经典选篇的思想内涵,认识其文化价值,思考其现代意义;2.初步了解儒家、道家思想的特征,体会相关课文论事说理的技巧和风格;3.阅读史传文,要关注文章叙事曲折有序、写人生动传神的特点,尝试理性评价历史叙述中体现的思想观念,认识历史人物和历史事件,树立正确的历史观;4.写议论性文章,学会阐述自己的观点。在此学习目标的引领下,单元学习任务更是给我们学习本单元课程提供抓手。 二、整体感知,单元学习任务: 从整体来看,学习任务一、二主要针对先秦诸子学说及史传作品的思想文化内涵设计,学习任务三从整体单元教学的角度整合本单元,对文化经典在学生阅读基础上的深入探究与思考,充分培养阅读和写作能力。当然,作为纯文言单元,在学习任务四中知道我们在诵读的基础上,积累常见的文言词语和语法,培养语言建构与运用的能力。 三、具体研读,策略指导: (一)学习任务一 先秦诸子学说是中国古代思想的第一个高峰,影响深远,值得我们深入理解。阅读诸子的著作要把握他们的主要观点和思路,从中吸取思想养分。学习本单元所选的三篇先秦诸子文章,完成以下任务。 1. 孔子表示“吾与点也”,孟子提倡“保民而王”,庄子重视“依乎天理”。把握这样一些观点的内涵,有助于我们深入理解相关文章,也能帮我们更好地了解中国传统思想文化。从这三篇文章中任选一篇,找出并分析文中的重要观点,进而深入理解全文。把自己的思考写出来,与同学讨论。 明确:如何理解每篇文章的内涵,可以尝试方法一——列表格。例如: 观点观点内涵表达方式与其他观点的关系吾与点也太平盛世图(民德仁厚,天下归仁的仁的礼乐治国的思想契合);不求仕进、与当时孔子年近70,刚刚结束周游列国,救世之心始终得不到实现产生的“道不行,乘桴浮于海”的心境相契合;既切中孔子对理想生活的向往和追求,又暗合理想难以实现的悲哀和感伤。态度明确,内涵表达含蓄有差异:在治理国家方面,子路强调“强兵”,冉有强调“富国”,公西华强调“文明”,曾皙强调“幸福”; 有联系:曾皙强调的“幸福”是是富强、文明的终极目标,目标重要,过程同样重要,既要敢于承担,又要谦逊有礼。(孔子的态度)保民而王美好的政治蓝图:人民衣食无忧,守礼知义,天下归心,远人来附。直接,明确不同于霸道(征战杀伐、武力兼并)依乎天理人世间充满错综复杂的矛盾,应该顺其自然,躲避矛盾,游刃有余的处事,才能达到“保身”“全生”“养亲”“尽年”的目的。寓言不同于孔孟“知其不可为而为之”

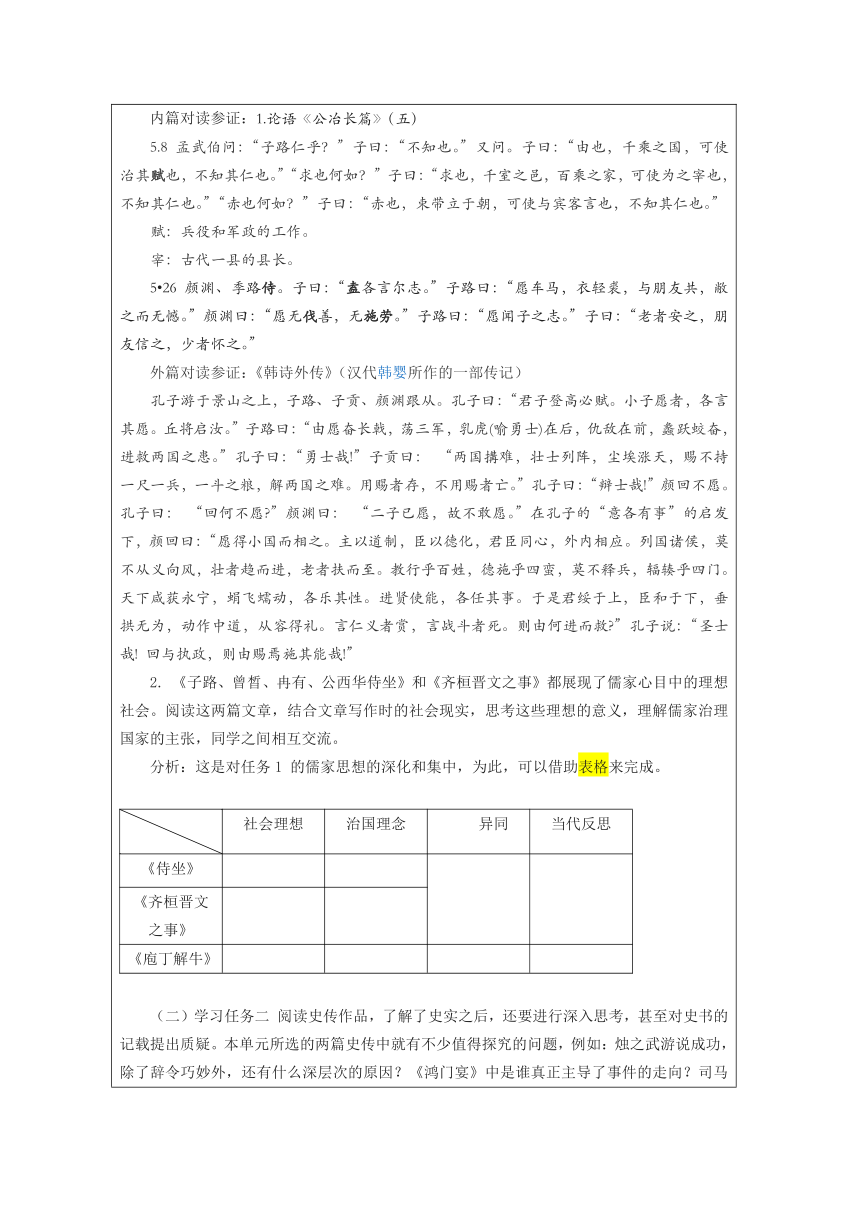

如何理解每篇文章的内涵,可以尝试方法二——对读参证法。例如研读《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》 内篇对读参证:1.论语《公冶长篇》(五) 5.8 孟武伯问:“子路仁乎?”子曰:“不知也。”又问。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也,不知其仁也。”“求也何如?”子曰:“求也,千室之邑,百乘之家,可使为之宰也,不知其仁也。”“赤也何如?”子曰:“赤也,束带立于朝,可使与宾客言也,不知其仁也。” 赋:兵役和军政的工作。 宰:古代一县的县长。 5 26 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马,衣轻裘,与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志。”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 外篇对读参证:《韩诗外传》(汉代韩婴所作的一部传记) 孔子游于景山之上,子路、子贡、颜渊跟从。孔子曰:“君子登高必赋。小子愿者,各言其愿。丘将启汝。”子路曰:“由愿奋长戟,荡三军,乳虎(喻勇士)在后,仇敌在前,蠡跃蛟奋,进救两国之患。”孔子曰:“勇士哉!”子贡曰: “两国搆难,壮士列阵,尘埃涨天,赐不持一尺一兵,一斗之粮,解两国之难。用赐者存,不用赐者亡。”孔子曰:“辩士哉!”颜回不愿。孔子曰: “回何不愿 ”颜渊曰: “二子已愿,故不敢愿。”在孔子的“意各有事”的启发下,颜回曰:“愿得小国而相之。主以道制,臣以德化,君臣同心,外内相应。列国诸侯,莫不从义向风,壮者趋而进,老者扶而至。教行乎百姓,德施乎四蛮,莫不释兵,辐辏乎四门。天下咸获永宁,蜎飞蠕动,各乐其性。进贤使能,各任其事。于是君绥于上,臣和于下,垂拱无为,动作中道,从容得礼。言仁义者赏,言战斗者死。则由何进而救 ”孔子说:“圣士哉! 回与执政,则由赐焉施其能哉!” 2. 《子路、曾晳、冉有、公西华侍坐》和《齐桓晋文之事》都展现了儒家心目中的理想社会。阅读这两篇文章,结合文章写作时的社会现实,思考这些理想的意义,理解儒家治理国家的主张,同学之间相互交流。 分析:这是对任务1 的儒家思想的深化和集中,为此,可以借助表格来完成。 文 社会理想治国理念异同当代反思《侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》

(二)学习任务二 阅读史传作品,了解了史实之后,还要进行深入思考,甚至对史书的记载提出质疑。本单元所选的两篇史传中就有不少值得探究的问题,例如:烛之武游说成功,除了辞令巧妙外,还有什么深层次的原因?《鸿门宴》中是谁真正主导了事件的走向?司马迁对鸿门宴的记述有没有不合常理的地方?细读课文,探究上述问题(也可自己设计问题),写出自己的看法。 古人有“评史”“论史”“疑史”的传统,不仅积累了众多具体的成果,也形成了独有的方法论,如所谓“引而伸之”“浚而求之”“博而证之”“协而一之”(王夫之《读通鉴论》) 明确:深入思考方法一——重返文本,细读深思:例如《烛之武退秦师》设置问题情境引导学生思考。 1.烛之武为何能够游说成功?(由表及里的探究历史的内在逻辑方法) 首先,辞令巧妙,仅百余字,却思路清晰,有理有据。 其次,细读文本明确战争的起因与秦国无关,秦晋两军分开驻军,三国地理位置关系影响国家关系,秦晋盟国之间的利益冲突和目前的特殊关系。 可梳理前后历史事件,抓住秦晋主要矛盾。《烛之武退秦师》这个故事发生在公元前630年,与城濮之战(晋楚)只相隔两年,因此秦、晋围郑实属城濮之战的余波。公元前651年秦立晋君,“且君尝为晋君赐矣”。公元前650年惠公背约,“许君焦、瑕”却食言,秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。?。秦穆公助重耳为晋文公后,秦晋关系又密切。公元前632年,郑楚结盟,是年四月,晋楚争霸中原,战于城濮,楚军大败。晋文公尊周攘夷,成为春秋霸主之一。公元前627年,大国矛盾爆发,秦晋之间发生崤之战。 天下之事以利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵而伐郑,郑将亡矣,烛之武出说秦穆公,立谈之间存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍而去,何移之速也!烛之武一言使秦穆背晋亲郑,弃强援、附弱国;弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆之心,讵能若是乎?秦穆之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎?他日利有大于烛之武者,吾知秦穆必翻然从之矣! ——吕祖谦《东莱<左传>博议》 深入思考方法二——依托文本,拓展探究。 《烛之武退秦师》中,我们看到了一位临危受命、深明大义、顾全大局、机智善辩的烛之武,我们可以由此出发,类篇联系思考“士人的精神”,感受春秋时期“士”的风范和历史作用。 1.《屈完及诸侯盟》沉着冷静,不卑不亢的外交风度,坚毅勇敢、不为威武所屈的外交智慧(君若以德绥诸侯,谁敢不服?君若以力,楚国方城以为城,汉水以为池,虽众,无所用之。) 2.《曹刿论战》有爱国之心和远见卓识,能见义勇为、沉着冷静的杰出平民知识分子(肉食者鄙,未能远谋。) 3.《展喜犒师》机敏镇定,娴于辞令。 4.《弦高犒师》机智爱国,见义勇为,不为高官厚禄所动。 5.《申包胥哭秦庭》为人友尽义,为人臣尽忠,以国家大局为重。 他们有技能,有口才,对推动社会发展和历史变革中发挥了重要作用。 质疑史传作品的方法——辨读文本,自圆其说。例如: 1.《鸿门宴》质疑项羽不杀刘邦原因: 前人对此基本给予否定的态度,视之项羽不听臣言,狂妄无礼,优柔寡断,刚愎自用,眼光短浅,有勇无谋。其结论就是项羽头脑简单,骄傲自大,所以大意放走了敌手,酿成后患。 (1)张志坤在其文《鸿门宴楚汉得失之我见》认为鸿门宴实际上是项羽兵不血刃,不废吹灰之力夺得关中,既降伏刘邦,又维护自己反秦盟主的地位;而刘邦忍辱负重,拿土地换来渡过暂时难关,仅此而已。 (2)学者周骋在《刘项关系与〈鸿门宴〉结局识论》一文认为鸿门宴是因为当前的形式而导致项羽不得不安抚刘邦,就大局上,项杀刘毫无必要;就理智而言,项不杀刘,不为失策;就感情而言,项不杀刘,不能算矫情;就未来前景而言,项羽已有对策,不杀刘不能看作放虎归山。 (3)学者蔡伟更是高度的评价项羽在鸿门宴上的表现,“如果说刘备释刘璋为仁释、关羽释曹操为义释、孔明释孟获为智释,那么,项羽之释刘邦不但总其所有,更添一条——勇释。” 前人对项羽鸿门宴上轻易放跑刘邦简单归于其头脑简单,不足论矣!好在现在大多学者开始从当时的背景重新来探讨,犹为可喜,但是翻案过甚,许多观点尚有待于商讨。 2.《鸿门宴》中违背常理的地方质疑: 司马迁关于鸿门宴的记述,前人多有质疑,这些质疑有的就是从“常理”角度出发的,“其中不无见解,有时则不免多事”(郭预衡语),但对启发学生自主思考颇有价值。 (1)项伯“夜报项王”:项伯之招子房,非奉羽之命也,何以言“报” 且私良会沛,伯负漏师之重罪,尚敢告羽乎 使羽诘曰:“公安与沛公语 ”则伯将奚对 史果可尽信哉 (梁玉绳《史记质疑》) (2)刘邦“逃宴而去”:当时鸿门之宴必有禁卫之士诃讯出入,沛公恐不能辄自逃酒。且疾走二十里亦已移时,沛公、良、哙三人俱出良久,羽在内何为竟不一问 而在外竟无一人为羽之耳目者!(况且)范增欲击沛公,唯恐失之,岂容在外良久而不亟召之耶 此皆可疑。(泷川资言《史记会注考证》引董份语) (3)对刘邦、项羽的称呼与其当时实际地位多有不符,是记述有误还是别有用意 “鸿门宴的故事发生时,项羽为诸侯上将军,刘邦因起兵于沛,人称沛公,都还没有称王。但课文中却都超前称了“王”。清代学者梁玉绳在《史记志疑》中批评说:“高帝此时尚未为王,且前后俱称沛公,何忽于张良三称大王耶 ”又说:“羽时亦未为王,故沛公称羽将军,以其为诸侯上将军也。《史记》乃预书为王,此下项伯曰项王',范増、项庄曰君王”,张良、樊哙日“项王大王',沛公曰项王,凡书王者ニ十几,似失史体。”你对梁玉绳的批评是如何认识的 超前称王,并非失误,自有其因。如张良对刘邦三次直呼“大王”,前两次只有他与刘邦在场,后一次只添了几个自己人,称大王正表露出他们君臣同心协力,决心与项羽抗衡,战而胜之的雄心壮志。再如项伯、范增、项庄都是项羽的属下,他们称“项羽”为“项王”或“君王”,显然出于自恃强大,不可一世称王称霸,理所当然的心理状态。而张良、樊哙都是刘邦的部下,由于力量悬殊,出于表面上的曲意奉承,自然也称项羽为王。刘邦毕竟身份不同,用语不宜过分阿谀,所以在项伯、项羽面前,先后六次称项羽为将军,只有最后一次与张良谈话时,称“项羽”为“项王”。一方面他明知项称王是早晚的事,另一方面,是在自己部下面前,无失身份之度。看来,司马迁在使用称谓时,是经过仔细斟酌的,既符合当时两军对垒的实力状况和刘邦一方的斗争策略,又符合人物的心态,绝不是任意安排的。 (4)鸿门宴对楚汉相争这段历史有何影响 (5)项伯是“纯粹叛变”还是有别的考虑 (6)刘邦为什么要问“君安与项伯有故” (三)学习任务三 古代文化经典包含着先贤对社会、人生、历史的深刻思考,至今还能给我们很多启发。在阅读这些经典时,既要充分理解先贤的思想,也要立足现实,自主思考。从以下两个话题中任选其一,写一篇不少于800字的议论文,阐述你的观点。 话题1 :孟子劝说齐宣王“发政施仁”,认为“推恩足以保四海”。他对实现理想社会的设想,在今天看来有什么可资借鉴之处?又有哪些不足? 答案示例示例1:人治与法治 战国时期群雄相争,孟子主张统治者靠道德的力量统治天下,实行仁政,提倡贵民、爱民、保民、养民、教民、乐民等民本思想,强调“法先王”“与民同乐”“推恩”“轻徭薄赋”“养民施教”然后才可以为民父母。这不仅为后世有为的统治者提供了治国的基本方略,而且其中所蕴含的民主思想更具有超越时代的价值。但孟子把“仁政”的实现完全寄托在封建统治者的“仁爱之心”上,具有一定的幻想色彩。 对于当前的中国而言,孟子的“仁政”思想有待完善和提高。其一,孟子的思想是围绕“人治”社会而展开的,而中国目前是提倡“法治”的。简单来说,“人治”社会就是政令围绕君主及管理者展开,而“法治”社会是政令围绕政治体制在法律法规框架内展开;其二,在“仁政”体系中,“明君”或“贤君”的存在至关重要。因为儒家的政治是与伦理道德密切相关的,所以很强调君主自身的道德修养。而在如今的“法治”社会中,掌握行政权力的某个人或某些人的执政行为是要遵循法律制度的,个人的主观意识对政策的制定和执行并不起关键作用。即使想要在政治运行的过程中表现自己的偏好,也必须通过正当的政治程序和法律程序实现。孟子的“仁政”思想对于当前处于“法治”社会的中国来说,还有其积极的价值。“仁政”的“人治”思想与当前的“法治”理念是不同的,但在“法治”的框架内,“仁政”还是有可供借鉴之处的。习近平总书记说:“领导干部要牢记法律红线不可逾越、法律底线不可触碰,带头遵守法律、执行法律,带头营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。”事实证明,在“人治思维”根深,“特权意识”蒂固的人那里,法规制度会像“绳子”一样,让他们感到被捆住手脚;而在崇尚“法治思维”,习惯依法管理的人那里,法规制度就像“法宝利器”一样,让他们用起来得心应手。 话题2 :经典寓言的寓意往往是多重的。有人认为“庖丁解牛”表达了庄子“顺应自然”的思想,有人则认为主要是强调人要“保全天性”……你怎么理解这则寓言的寓意? 示例2:顺应自然与顺应时代 读完《庖丁解牛》这篇文章,我们不仅为庖丁的高超技术感到惊叹,而且还会从这篇文章中悟出一点道理。“庖丁为文惠君解牛。手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。”为什么庖丁能达到如此境界 俗话说:“冰冻三尺,非一日之寒。”这是庖丁之所以能达到游刃有余的境界的一个因素。庖丁经过长期解牛,反复实践,不断积累经验,已经认识并掌握解牛的内在规律,所以能游刃有余。因此,我们做任何事时,只有很好地认识和掌握事物的内在规律,才能游刃有余。天下之物,莫不有理。一切事物都有它的规律,这是不以人的意志为转移的。我们必须要像庖丁解牛那样善于掌握和认识事物的規律,而不能违背规律去办事。当然,顺应自然并不意味着消极以对,得过且过,而是应积极地顺应时代,顺时而上。在科技发展、文明进步的过程中,我们要勇于拼博、勇于创新,面对困难,要有“一夫当关,万夫莫开”的勇气,也要有“天生我材必有用,千金散尽还复来”的自信,还要有“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的乐观。 一个人如果能够顺应时代,那么他就会处于有利地位;一个国家如果能够顺应时代,那么它就会强盛不息;一个民族如果能够顺应时代,那么它就会经久不衰。 (四)学习任务四 学习文言文,需要多诵读,有意识地积累一些词语和语法知识,逐步形成文言语感。如文言中一些常见的实词,义项较多,可用卡片记录下来,总结梳理不同义项及相关例句,并根据学习情况随时增补新的内容。仿照示例,为本单元的一些义项较多的实词制作卡片。 明确:举例子,拓意义,明联系 《说文解字》:“道,所行道也。” 本义:名词,道路。由此引申出取道(名词做动词); 比喻引申出规律(道路能沟通终点和起点,这恰好像事物之间存在的必然联系); 由规律继续因果引申为学说(因为学说都是实物内在联系的概括总结); 由学说继续因果引申为说(学说要靠话来表达)。 迁移运用:《论语 里仁》:“吾道一以贯之。”(我的学说贯穿着一个基本的理念) 可以说,这个学习任务是必修上册第八单元“词语积累与词语解释”活动的延续,在学习单元课文时,可以在反复诵读的基础上,有意识地积累有较多义项的实词和虚词,借助工具书查阅并对词义进行梳理。 本单元课文,我们可以积累18个虚词中的:以,而,之,则,为,乎,其,焉,若,因,且。120个实词中的:如,道,若,诸,诚,度,得,族,鄙,辞,幸,谢,胜。 可以按照此种方法,将同学们感兴趣的高频词语加以总结,全班归纳,以达到事半功倍的效果。 四、总结: 学习本单元,意在指导我们青年学生要热爱、传承、运用、振兴中华文化,发扬中华文化之光,提升文化软实力,树立文化自信,更好地让中华文明屹立于世界民族之林。

课程基本信息

学科 语文 年级 高一 学期 春季

课题 单元学习任务

教学目标

1.初步了解单元学习任务的设计特点和依托。 2.指导学生阅读并深入理解单元内容的方法,培养学生语言表达及思辨的能力。 3.诵读课文,积累文言文一词多义、特殊句式等,并掌握词语积累的方法。。 4.启发学生感悟经典,发扬中华优秀传统文化的精神。

教学内容

教学重点: 1.学习阅读并深入理解中华优秀传统文化的作品的方法。 2.培养学生表达观点和态度的思辨能力。 教学难点: 1. 领悟中华优秀传统文化典籍的魅力,发扬中华优秀传统文化精神。

教学过程

一、导入,介绍单元整体内容的设计: 必修下册第一单元是以“思辨性阅读与表达”为学习任务群的单元,围绕“中华文化之光”的人文主题,意在培养学生四个方面的语文素养(学习目标):1.整体把握经典选篇的思想内涵,认识其文化价值,思考其现代意义;2.初步了解儒家、道家思想的特征,体会相关课文论事说理的技巧和风格;3.阅读史传文,要关注文章叙事曲折有序、写人生动传神的特点,尝试理性评价历史叙述中体现的思想观念,认识历史人物和历史事件,树立正确的历史观;4.写议论性文章,学会阐述自己的观点。在此学习目标的引领下,单元学习任务更是给我们学习本单元课程提供抓手。 二、整体感知,单元学习任务: 从整体来看,学习任务一、二主要针对先秦诸子学说及史传作品的思想文化内涵设计,学习任务三从整体单元教学的角度整合本单元,对文化经典在学生阅读基础上的深入探究与思考,充分培养阅读和写作能力。当然,作为纯文言单元,在学习任务四中知道我们在诵读的基础上,积累常见的文言词语和语法,培养语言建构与运用的能力。 三、具体研读,策略指导: (一)学习任务一 先秦诸子学说是中国古代思想的第一个高峰,影响深远,值得我们深入理解。阅读诸子的著作要把握他们的主要观点和思路,从中吸取思想养分。学习本单元所选的三篇先秦诸子文章,完成以下任务。 1. 孔子表示“吾与点也”,孟子提倡“保民而王”,庄子重视“依乎天理”。把握这样一些观点的内涵,有助于我们深入理解相关文章,也能帮我们更好地了解中国传统思想文化。从这三篇文章中任选一篇,找出并分析文中的重要观点,进而深入理解全文。把自己的思考写出来,与同学讨论。 明确:如何理解每篇文章的内涵,可以尝试方法一——列表格。例如: 观点观点内涵表达方式与其他观点的关系吾与点也太平盛世图(民德仁厚,天下归仁的仁的礼乐治国的思想契合);不求仕进、与当时孔子年近70,刚刚结束周游列国,救世之心始终得不到实现产生的“道不行,乘桴浮于海”的心境相契合;既切中孔子对理想生活的向往和追求,又暗合理想难以实现的悲哀和感伤。态度明确,内涵表达含蓄有差异:在治理国家方面,子路强调“强兵”,冉有强调“富国”,公西华强调“文明”,曾皙强调“幸福”; 有联系:曾皙强调的“幸福”是是富强、文明的终极目标,目标重要,过程同样重要,既要敢于承担,又要谦逊有礼。(孔子的态度)保民而王美好的政治蓝图:人民衣食无忧,守礼知义,天下归心,远人来附。直接,明确不同于霸道(征战杀伐、武力兼并)依乎天理人世间充满错综复杂的矛盾,应该顺其自然,躲避矛盾,游刃有余的处事,才能达到“保身”“全生”“养亲”“尽年”的目的。寓言不同于孔孟“知其不可为而为之”

如何理解每篇文章的内涵,可以尝试方法二——对读参证法。例如研读《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》 内篇对读参证:1.论语《公冶长篇》(五) 5.8 孟武伯问:“子路仁乎?”子曰:“不知也。”又问。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也,不知其仁也。”“求也何如?”子曰:“求也,千室之邑,百乘之家,可使为之宰也,不知其仁也。”“赤也何如?”子曰:“赤也,束带立于朝,可使与宾客言也,不知其仁也。” 赋:兵役和军政的工作。 宰:古代一县的县长。 5 26 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志。”子路曰:“愿车马,衣轻裘,与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。”子路曰:“愿闻子之志。”子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。” 外篇对读参证:《韩诗外传》(汉代韩婴所作的一部传记) 孔子游于景山之上,子路、子贡、颜渊跟从。孔子曰:“君子登高必赋。小子愿者,各言其愿。丘将启汝。”子路曰:“由愿奋长戟,荡三军,乳虎(喻勇士)在后,仇敌在前,蠡跃蛟奋,进救两国之患。”孔子曰:“勇士哉!”子贡曰: “两国搆难,壮士列阵,尘埃涨天,赐不持一尺一兵,一斗之粮,解两国之难。用赐者存,不用赐者亡。”孔子曰:“辩士哉!”颜回不愿。孔子曰: “回何不愿 ”颜渊曰: “二子已愿,故不敢愿。”在孔子的“意各有事”的启发下,颜回曰:“愿得小国而相之。主以道制,臣以德化,君臣同心,外内相应。列国诸侯,莫不从义向风,壮者趋而进,老者扶而至。教行乎百姓,德施乎四蛮,莫不释兵,辐辏乎四门。天下咸获永宁,蜎飞蠕动,各乐其性。进贤使能,各任其事。于是君绥于上,臣和于下,垂拱无为,动作中道,从容得礼。言仁义者赏,言战斗者死。则由何进而救 ”孔子说:“圣士哉! 回与执政,则由赐焉施其能哉!” 2. 《子路、曾晳、冉有、公西华侍坐》和《齐桓晋文之事》都展现了儒家心目中的理想社会。阅读这两篇文章,结合文章写作时的社会现实,思考这些理想的意义,理解儒家治理国家的主张,同学之间相互交流。 分析:这是对任务1 的儒家思想的深化和集中,为此,可以借助表格来完成。 文 社会理想治国理念异同当代反思《侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》

(二)学习任务二 阅读史传作品,了解了史实之后,还要进行深入思考,甚至对史书的记载提出质疑。本单元所选的两篇史传中就有不少值得探究的问题,例如:烛之武游说成功,除了辞令巧妙外,还有什么深层次的原因?《鸿门宴》中是谁真正主导了事件的走向?司马迁对鸿门宴的记述有没有不合常理的地方?细读课文,探究上述问题(也可自己设计问题),写出自己的看法。 古人有“评史”“论史”“疑史”的传统,不仅积累了众多具体的成果,也形成了独有的方法论,如所谓“引而伸之”“浚而求之”“博而证之”“协而一之”(王夫之《读通鉴论》) 明确:深入思考方法一——重返文本,细读深思:例如《烛之武退秦师》设置问题情境引导学生思考。 1.烛之武为何能够游说成功?(由表及里的探究历史的内在逻辑方法) 首先,辞令巧妙,仅百余字,却思路清晰,有理有据。 其次,细读文本明确战争的起因与秦国无关,秦晋两军分开驻军,三国地理位置关系影响国家关系,秦晋盟国之间的利益冲突和目前的特殊关系。 可梳理前后历史事件,抓住秦晋主要矛盾。《烛之武退秦师》这个故事发生在公元前630年,与城濮之战(晋楚)只相隔两年,因此秦、晋围郑实属城濮之战的余波。公元前651年秦立晋君,“且君尝为晋君赐矣”。公元前650年惠公背约,“许君焦、瑕”却食言,秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。?。秦穆公助重耳为晋文公后,秦晋关系又密切。公元前632年,郑楚结盟,是年四月,晋楚争霸中原,战于城濮,楚军大败。晋文公尊周攘夷,成为春秋霸主之一。公元前627年,大国矛盾爆发,秦晋之间发生崤之战。 天下之事以利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵而伐郑,郑将亡矣,烛之武出说秦穆公,立谈之间存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍而去,何移之速也!烛之武一言使秦穆背晋亲郑,弃强援、附弱国;弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆之心,讵能若是乎?秦穆之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎?他日利有大于烛之武者,吾知秦穆必翻然从之矣! ——吕祖谦《东莱<左传>博议》 深入思考方法二——依托文本,拓展探究。 《烛之武退秦师》中,我们看到了一位临危受命、深明大义、顾全大局、机智善辩的烛之武,我们可以由此出发,类篇联系思考“士人的精神”,感受春秋时期“士”的风范和历史作用。 1.《屈完及诸侯盟》沉着冷静,不卑不亢的外交风度,坚毅勇敢、不为威武所屈的外交智慧(君若以德绥诸侯,谁敢不服?君若以力,楚国方城以为城,汉水以为池,虽众,无所用之。) 2.《曹刿论战》有爱国之心和远见卓识,能见义勇为、沉着冷静的杰出平民知识分子(肉食者鄙,未能远谋。) 3.《展喜犒师》机敏镇定,娴于辞令。 4.《弦高犒师》机智爱国,见义勇为,不为高官厚禄所动。 5.《申包胥哭秦庭》为人友尽义,为人臣尽忠,以国家大局为重。 他们有技能,有口才,对推动社会发展和历史变革中发挥了重要作用。 质疑史传作品的方法——辨读文本,自圆其说。例如: 1.《鸿门宴》质疑项羽不杀刘邦原因: 前人对此基本给予否定的态度,视之项羽不听臣言,狂妄无礼,优柔寡断,刚愎自用,眼光短浅,有勇无谋。其结论就是项羽头脑简单,骄傲自大,所以大意放走了敌手,酿成后患。 (1)张志坤在其文《鸿门宴楚汉得失之我见》认为鸿门宴实际上是项羽兵不血刃,不废吹灰之力夺得关中,既降伏刘邦,又维护自己反秦盟主的地位;而刘邦忍辱负重,拿土地换来渡过暂时难关,仅此而已。 (2)学者周骋在《刘项关系与〈鸿门宴〉结局识论》一文认为鸿门宴是因为当前的形式而导致项羽不得不安抚刘邦,就大局上,项杀刘毫无必要;就理智而言,项不杀刘,不为失策;就感情而言,项不杀刘,不能算矫情;就未来前景而言,项羽已有对策,不杀刘不能看作放虎归山。 (3)学者蔡伟更是高度的评价项羽在鸿门宴上的表现,“如果说刘备释刘璋为仁释、关羽释曹操为义释、孔明释孟获为智释,那么,项羽之释刘邦不但总其所有,更添一条——勇释。” 前人对项羽鸿门宴上轻易放跑刘邦简单归于其头脑简单,不足论矣!好在现在大多学者开始从当时的背景重新来探讨,犹为可喜,但是翻案过甚,许多观点尚有待于商讨。 2.《鸿门宴》中违背常理的地方质疑: 司马迁关于鸿门宴的记述,前人多有质疑,这些质疑有的就是从“常理”角度出发的,“其中不无见解,有时则不免多事”(郭预衡语),但对启发学生自主思考颇有价值。 (1)项伯“夜报项王”:项伯之招子房,非奉羽之命也,何以言“报” 且私良会沛,伯负漏师之重罪,尚敢告羽乎 使羽诘曰:“公安与沛公语 ”则伯将奚对 史果可尽信哉 (梁玉绳《史记质疑》) (2)刘邦“逃宴而去”:当时鸿门之宴必有禁卫之士诃讯出入,沛公恐不能辄自逃酒。且疾走二十里亦已移时,沛公、良、哙三人俱出良久,羽在内何为竟不一问 而在外竟无一人为羽之耳目者!(况且)范增欲击沛公,唯恐失之,岂容在外良久而不亟召之耶 此皆可疑。(泷川资言《史记会注考证》引董份语) (3)对刘邦、项羽的称呼与其当时实际地位多有不符,是记述有误还是别有用意 “鸿门宴的故事发生时,项羽为诸侯上将军,刘邦因起兵于沛,人称沛公,都还没有称王。但课文中却都超前称了“王”。清代学者梁玉绳在《史记志疑》中批评说:“高帝此时尚未为王,且前后俱称沛公,何忽于张良三称大王耶 ”又说:“羽时亦未为王,故沛公称羽将军,以其为诸侯上将军也。《史记》乃预书为王,此下项伯曰项王',范増、项庄曰君王”,张良、樊哙日“项王大王',沛公曰项王,凡书王者ニ十几,似失史体。”你对梁玉绳的批评是如何认识的 超前称王,并非失误,自有其因。如张良对刘邦三次直呼“大王”,前两次只有他与刘邦在场,后一次只添了几个自己人,称大王正表露出他们君臣同心协力,决心与项羽抗衡,战而胜之的雄心壮志。再如项伯、范增、项庄都是项羽的属下,他们称“项羽”为“项王”或“君王”,显然出于自恃强大,不可一世称王称霸,理所当然的心理状态。而张良、樊哙都是刘邦的部下,由于力量悬殊,出于表面上的曲意奉承,自然也称项羽为王。刘邦毕竟身份不同,用语不宜过分阿谀,所以在项伯、项羽面前,先后六次称项羽为将军,只有最后一次与张良谈话时,称“项羽”为“项王”。一方面他明知项称王是早晚的事,另一方面,是在自己部下面前,无失身份之度。看来,司马迁在使用称谓时,是经过仔细斟酌的,既符合当时两军对垒的实力状况和刘邦一方的斗争策略,又符合人物的心态,绝不是任意安排的。 (4)鸿门宴对楚汉相争这段历史有何影响 (5)项伯是“纯粹叛变”还是有别的考虑 (6)刘邦为什么要问“君安与项伯有故” (三)学习任务三 古代文化经典包含着先贤对社会、人生、历史的深刻思考,至今还能给我们很多启发。在阅读这些经典时,既要充分理解先贤的思想,也要立足现实,自主思考。从以下两个话题中任选其一,写一篇不少于800字的议论文,阐述你的观点。 话题1 :孟子劝说齐宣王“发政施仁”,认为“推恩足以保四海”。他对实现理想社会的设想,在今天看来有什么可资借鉴之处?又有哪些不足? 答案示例示例1:人治与法治 战国时期群雄相争,孟子主张统治者靠道德的力量统治天下,实行仁政,提倡贵民、爱民、保民、养民、教民、乐民等民本思想,强调“法先王”“与民同乐”“推恩”“轻徭薄赋”“养民施教”然后才可以为民父母。这不仅为后世有为的统治者提供了治国的基本方略,而且其中所蕴含的民主思想更具有超越时代的价值。但孟子把“仁政”的实现完全寄托在封建统治者的“仁爱之心”上,具有一定的幻想色彩。 对于当前的中国而言,孟子的“仁政”思想有待完善和提高。其一,孟子的思想是围绕“人治”社会而展开的,而中国目前是提倡“法治”的。简单来说,“人治”社会就是政令围绕君主及管理者展开,而“法治”社会是政令围绕政治体制在法律法规框架内展开;其二,在“仁政”体系中,“明君”或“贤君”的存在至关重要。因为儒家的政治是与伦理道德密切相关的,所以很强调君主自身的道德修养。而在如今的“法治”社会中,掌握行政权力的某个人或某些人的执政行为是要遵循法律制度的,个人的主观意识对政策的制定和执行并不起关键作用。即使想要在政治运行的过程中表现自己的偏好,也必须通过正当的政治程序和法律程序实现。孟子的“仁政”思想对于当前处于“法治”社会的中国来说,还有其积极的价值。“仁政”的“人治”思想与当前的“法治”理念是不同的,但在“法治”的框架内,“仁政”还是有可供借鉴之处的。习近平总书记说:“领导干部要牢记法律红线不可逾越、法律底线不可触碰,带头遵守法律、执行法律,带头营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。”事实证明,在“人治思维”根深,“特权意识”蒂固的人那里,法规制度会像“绳子”一样,让他们感到被捆住手脚;而在崇尚“法治思维”,习惯依法管理的人那里,法规制度就像“法宝利器”一样,让他们用起来得心应手。 话题2 :经典寓言的寓意往往是多重的。有人认为“庖丁解牛”表达了庄子“顺应自然”的思想,有人则认为主要是强调人要“保全天性”……你怎么理解这则寓言的寓意? 示例2:顺应自然与顺应时代 读完《庖丁解牛》这篇文章,我们不仅为庖丁的高超技术感到惊叹,而且还会从这篇文章中悟出一点道理。“庖丁为文惠君解牛。手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。”为什么庖丁能达到如此境界 俗话说:“冰冻三尺,非一日之寒。”这是庖丁之所以能达到游刃有余的境界的一个因素。庖丁经过长期解牛,反复实践,不断积累经验,已经认识并掌握解牛的内在规律,所以能游刃有余。因此,我们做任何事时,只有很好地认识和掌握事物的内在规律,才能游刃有余。天下之物,莫不有理。一切事物都有它的规律,这是不以人的意志为转移的。我们必须要像庖丁解牛那样善于掌握和认识事物的規律,而不能违背规律去办事。当然,顺应自然并不意味着消极以对,得过且过,而是应积极地顺应时代,顺时而上。在科技发展、文明进步的过程中,我们要勇于拼博、勇于创新,面对困难,要有“一夫当关,万夫莫开”的勇气,也要有“天生我材必有用,千金散尽还复来”的自信,还要有“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的乐观。 一个人如果能够顺应时代,那么他就会处于有利地位;一个国家如果能够顺应时代,那么它就会强盛不息;一个民族如果能够顺应时代,那么它就会经久不衰。 (四)学习任务四 学习文言文,需要多诵读,有意识地积累一些词语和语法知识,逐步形成文言语感。如文言中一些常见的实词,义项较多,可用卡片记录下来,总结梳理不同义项及相关例句,并根据学习情况随时增补新的内容。仿照示例,为本单元的一些义项较多的实词制作卡片。 明确:举例子,拓意义,明联系 《说文解字》:“道,所行道也。” 本义:名词,道路。由此引申出取道(名词做动词); 比喻引申出规律(道路能沟通终点和起点,这恰好像事物之间存在的必然联系); 由规律继续因果引申为学说(因为学说都是实物内在联系的概括总结); 由学说继续因果引申为说(学说要靠话来表达)。 迁移运用:《论语 里仁》:“吾道一以贯之。”(我的学说贯穿着一个基本的理念) 可以说,这个学习任务是必修上册第八单元“词语积累与词语解释”活动的延续,在学习单元课文时,可以在反复诵读的基础上,有意识地积累有较多义项的实词和虚词,借助工具书查阅并对词义进行梳理。 本单元课文,我们可以积累18个虚词中的:以,而,之,则,为,乎,其,焉,若,因,且。120个实词中的:如,道,若,诸,诚,度,得,族,鄙,辞,幸,谢,胜。 可以按照此种方法,将同学们感兴趣的高频词语加以总结,全班归纳,以达到事半功倍的效果。 四、总结: 学习本单元,意在指导我们青年学生要热爱、传承、运用、振兴中华文化,发扬中华文化之光,提升文化软实力,树立文化自信,更好地让中华文明屹立于世界民族之林。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])