第三单元 法律与教化 综合测试(含答案)--2024-2025学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第三单元 法律与教化 综合测试(含答案)--2024-2025学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 362.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-13 20:41:13 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 法律与教化 综合测试

一、单选题

1.滥用程序是原告或被告利用自己对诉讼手段的了解,不当运用它们损害诉讼相对人利益并为自己牟利的行为。罗马法对滥用程序做了详尽的规定和严厉的制裁。这体现出罗马法( )

A.强调程序与形式 B.注重维护社会稳定 C.追求公平与正义 D.保护个人私有财产

2.《尚书 康诰》(周成王)规定:“人有小罪,非眚(过失)(惯犯)自作不典……有厥罪小,乃不可不杀,非终(偶犯),乃惟眚(过失犯罪)灾”,当时( )

A.国家采用严刑峻法 B.社会混乱导致犯罪频发

C.律法具有慎罚原则 D.儒家思想受到周王重视

3.顺治十六年(1659年)清廷设立乡约制度,规定每月朔望两次宣讲《圣谕六训》,孝顺父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。到康熙朝,颁布了“圣谕十六条”。清廷的做法( )

A.保证了地方社会秩序长期稳定 B.借助宗法纽带以加强中央集权

C.旨在提高乡民整体的道德素养 D.增强了对基层社会的控制力度

4.邓小平说:“从党和国家的领导制度、干部制度方面来说,主要的弊端就是官僚主义现象,权力过分集中的现象,家长制现象,干部领导职务终身制现象和形形色色的特权现象。”该重要讲话发表于

A.全国人大六届二次会议《政府工作报告》 B.全国人大五届三次会议《党和国家领导制度的改革》

C.中共中央政治局扩大会议《党和国家领导制度的改革》 D.全国人大常委会议《政府工作报告》

5.宋代乡约是在野士大夫实践政治理想的重要举措。面对民间社会的日益平民化和碎片化,熙宁九年(1076),吕大钧兄弟率先在关中创建《吕氏乡约》,建立起中国最早的成文的乡村自治制度。这说明了宋代( )

A.君主专制的不断强化 B.乡约具有强制的约束力

C.士大夫具有家国情怀 D.社会成员身份趋于平等

6.根据《汉书·刑法志》记载,“耆老之人,发齿堕落,血气既衰,亦无暴逆之心”,而七、八岁以下的孩童稚气未脱不明世事,因此,老幼犯罪同正常成年人犯罪在处罚上有所区别。这一规定反映了( )

A.司法公正性遭到破坏 B.儒学的影响力扩大

C.统治者执政经验不足 D.法家学说受到推崇

7.“市民法亦称公民法,是罗马国家早期的法律…… 罗马法采用属人主义而非属地主义,就是说凡是罗马公民均受法律的保护,而不论其居住地区如何。”据此判断,建国之初(公元前5 世纪早期以前)的罗马

A.公民在外邦活动时受公民法保护

B.公民在外邦活动时受万民法保护

C.公民在本邦活动时受成文法保护

D.居民在本邦活动都受公民法保护

8.唐朝《唐律疏议》载:“同姓为婚,各徒二年,缌麻(中国旧制丧服名,五服最轻者)以上,以奸论”“买妾不知其姓,则卜之。取决蓍龟,本防同姓,同姓之人,即尝同祖,为妻为妾,乱法不殊”对材料理解正确的是( )

A.卜筮在封建法典中占据着主导地位 B.《唐律疏议》标志着中华法系的成熟

C.唐朝百姓已经具备优生优育的意识 D.《唐律疏议》强调遵循礼法维护纲常

9.明朝洪武初年,朱元璋颁布《昭鉴录》《永鉴录》等,取善恶事迹,以示法戒,以劝谕百姓其中有“孝敬父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”六句话,即通称的“六谕”据材料可知“六谕”

A.压抑了人性自由发展 B.体现了理学的世俗化

C.具有法律的强制力 D.商品经济发展的体现

10.历史推论与对史实的解读密切相关。下列选项中史实与推论之间逻辑关系正确的是( )

史实 推论

A 公元前6世纪末,克里斯提尼改革,雅典的民主政治确立起来 古代希腊各城邦从此都实行了民主政治制度

B 公元1世纪后期罗马帝国成为一个地跨欧亚非三大洲的大帝国 时代要求罗马法成为适用于罗马范围内全部居民的法律

C 1991年12月,苏联解体 这是“斯大林模式”弊端的最终结局

D 19世纪末20世纪初,以欧美列强为主导的资本主义世界体系最终建立起来 清政府被迫开始向欧美列强开放沿海通商口岸

A.A B.B C.C D.D

11.断例(经国家机关认可的具有典型意义的判例分类汇编)的产生与判例法的完备和发展是法律制度的重要特色。下列有关中西方判例法的表述正确的是( )

A.清朝开创了律例合编的体例 B.中国判例法有利于实现司法公平

C.英美法系以判例法为主要法律渊源 D.英国在罗马法的基础上创立先例

12.1982年宪法自通过至今共经历了四次修改。在某次对宪法的修订中,宪法将“禁止任何组织或者个人扰乱社会经济秩序,破坏国家经济计划”,修改为“国家实行社会主义市场经济”。这一变化表明( )

A.社会主义市场经济体制初步确立 B.宪法紧跟时代步伐,与时俱进

C.经济计划在我国已退出历史舞台 D.改革开放应速政府职能的转变

13.中国共产党历来重视法制建设,在新中国历史上出台了一系列法律法规,按时间排列正确的是( )

①《中华人民共和国经济合同法》②《中华人民共和国土地改革法》

③《中华人民共和国民法典》④《中华人民共和国国务院组织法》

A.①②③④ B.②①③④ C.①④②③ D.②④①③

14.1982年通过的《中华人民共和国宪法》中提到:“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济。国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用,保证国民经济按比例地协调发展。”据此可知,当时

A.修宪旨在顺应市场经济需要 B.未改变对计划经济体制的认识

C.国民经济比例出现严重失调 D.法律保障经济体制改革的进程

15.新中国成立后,中国的政治建设不断发展。下列史实按时间先后排列正确的是

①提出了依法治国的历史任务②正式确认民族区域自治制度

③人民民主统一战线进入新阶段④通过了新时期治国安邦总章程

A.②③④① B.①③④② C.③④②① D.④③①②

16.2001年,中共中央颁布的《公民道德建设实施纲要》从以德治国的高度进一步规划思想道德建设,提出在现代市场经济条件下,“公民”是道德的主体,应履行相应的义务,参与社会道德建设。这表明,《纲要》( )

A.在新时代环境下对公民道德提出要求 B.对建国以来的精神文明建设作出总结

C.推动了社会主义核心价值观贯彻落实 D.提高了公民的道德水平和主人翁意识

17.宋朝规定,“私居,执政、亲王日府,余官日宅,庶民日家”“凡庶民家,不得施重拱、藻井及五色文采为饰,仍不得四铺飞檐。庶人舍屋,许五架,门一间两厦而已”。这反映了当时( )

A.社会等级结构日益固化 B.社会奢靡之风受到压制

C.儒家伦理渗入社会生活 D.庶族地主力量不断上升

18.公元426年,罗马颁布《引证法》,正式承认盖尤斯、保罗、乌尔比安、帕比尼安和莫迪斯蒂努斯五大法学家的解答具有法律效力;并规定凡未经明文规定的法律问题,悉依五大法学家的解答加以解决。这说明( )

A.罗马重视法学家的作用 B.罗马法缺乏理性精神

C.法学家垄断法律解释权 D.罗马法体系有待完善

19.北魏律规定,祖父母或父母年迈,家中又无成年子孙或期亲近属进行赡养,该罪犯可以依法斩时不执行所判徒流、死刑,责成其回家尽孝,待为老人养老送终后,再执行原来的刑法。这一材料可以用来证明当时

A.统治者对法律控制严格 B.法律与儒家伦理相结合

C.儒家思想成为主流意识 D.民本思想为统治者追捧

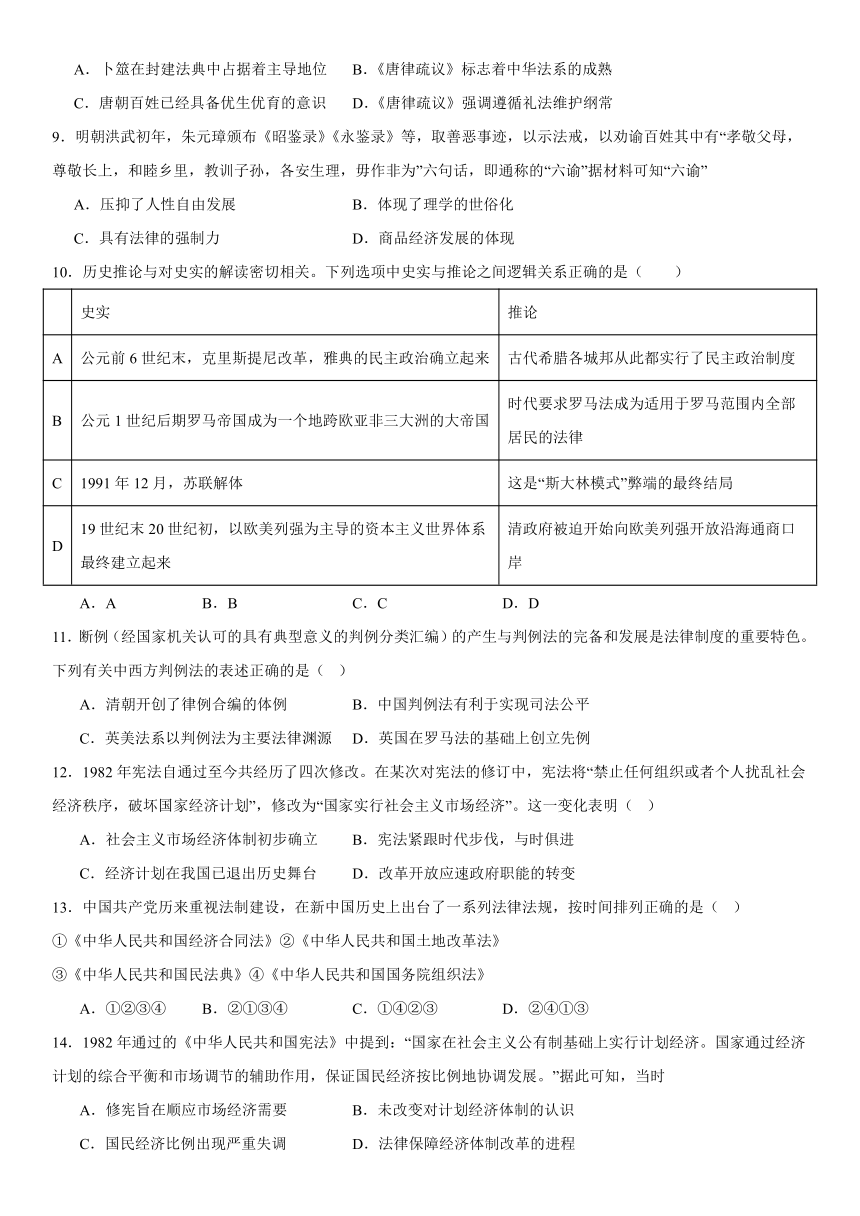

20.我国1982年宪法自颁布以来,历经了5次修改(如下表所示)。这些修改( )

次序 时间 修改内容

第一次 1988年 增加“私营经济是社会主义公有制经济的补充”“土地的使用权可以依照法律规定 转让”

第二次 1993年 作了“国家实行社会主义市场经济”等重要修改

第三次 1999年 增加“实行依法治国,建设社会主义法治国家”等重要内容

第四次 2004年 增加“公民的合法的私有财产不受侵犯,国家尊重和保障人权”等内容

第五次 2018年 增加“设区的市制定地方性法规”等内容

A.提高了民众参政的积极性 B.缘于市场经济体制的建立

C.适应了时代发展的需要 D.完善了社会主义法制体系

21.杨志坚(唐朝人)虽然遍览九经,但是杨志坚妻见他怀才不遇,告至官府欲与他解除婚姻。时任抚州刺史的颜真卿作出判决,判词曰:“(杨妻)污辱乡闾,伤败风教,若无惩戒,孰遏浮嚣。”最后,杨妻被判决“笞二十后任自改嫁”。杨志坚秀才(则被)赠布绢各二十匹,米二十石,便署随军。令远近知悉。颜真卿的做法说明( )

A.儒家伦理决定法律判决 B.社会公序良俗得到维护

C.乡约与律法实现了合流 D.仁义原则影响政治观念

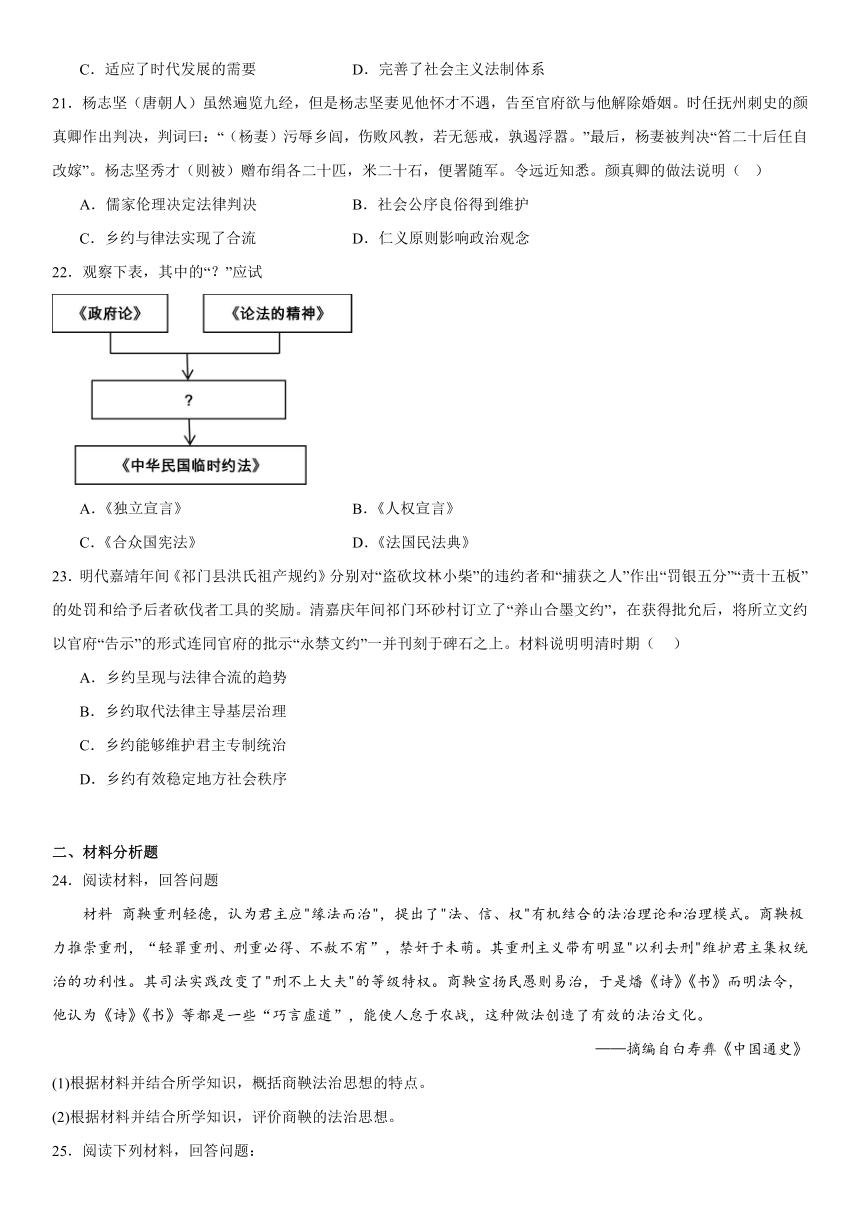

22.观察下表,其中的“?”应试

A.《独立宣言》 B.《人权宣言》

C.《合众国宪法》 D.《法国民法典》

23.明代嘉靖年间《祁门县洪氏祖产规约》分别对“盗砍坟林小柴”的违约者和“捕获之人”作出“罚银五分”“责十五板”的处罚和给予后者砍伐者工具的奖励。清嘉庆年间祁门环砂村订立了“养山合墨文约”,在获得批允后,将所立文约以官府“告示”的形式连同官府的批示“永禁文约”一并刊刻于碑石之上。材料说明明清时期( )

A.乡约呈现与法律合流的趋势

B.乡约取代法律主导基层治理

C.乡约能够维护君主专制统治

D.乡约有效稳定地方社会秩序

二、材料分析题

24.阅读材料,回答问题

材料 商鞅重刑轻德,认为君主应"缘法而治",提出了"法、信、权"有机结合的法治理论和治理模式。商鞅极力推崇重刑,“轻罪重刑、刑重必得、不赦不宥”,禁奸于未萌。其重刑主义带有明显"以利去刑"维护君主集权统治的功利性。其司法实践改变了"刑不上大夫"的等级特权。商鞅宣扬民愚则易治,于是燔《诗》《书》而明法令,他认为《诗》《书》等都是一些“巧言虚道”,能使人怠于农战,这种做法创造了有效的法治文化。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅法治思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评价商鞅的法治思想。

25.阅读下列材料,回答问题:

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

材料二:罗马曾三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教。而第三次征服则以法律。而第三次征服也许是其中最为平和、最为持久的征服——德国法学家耶林格

(2)材料二中的“法律”指的是罗马法中的哪部分内容?简述罗马法与近代法学之间的关系。

材料三:中华民国主权属于国民全体,国民享有人身、言论、著作、集会、结社、迁移等项自由和请愿、诉讼、选举及被选举等项权利。 ——《中华民国临时约法》

(3)材料三体现的主要思想是什么?

图1 《共同纲领》 图2 新中国第一部《中华人民共和国宪法》

(4)图1所示的文献是在由哪一机构颁布的?图2所示的文献它体现了哪两大原则?

三、论述题

26.阅读材料,完成下列要求。

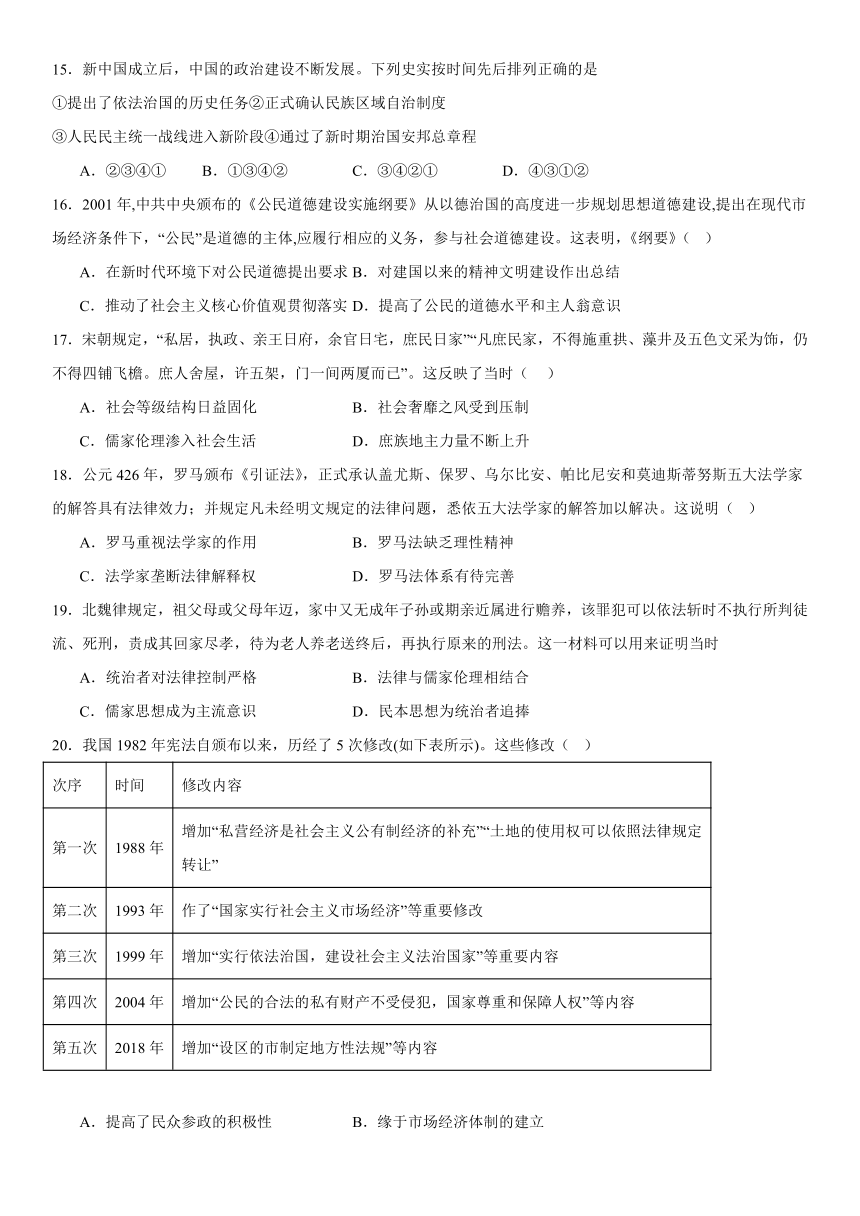

材料 不同历史时期英模人物的品质结构分析(%)

分类 具体要求 社会主义改造时期 全面建设社会主义时期 “文化大革命”至十一届三中全会之前

政治品质 热爱祖国 29.05 17.89 33.50

忠于党和人民 19.74 28.65 59.61

热爱集体 5.76 18.30 6.38

服从领导 3.13 7.04 36.93

小计 57.68 71.88 136.42

劳动品质 热爱劳动 16.87 15.55 4.97

埋头苦干 3.98 8.17 1.68

钻研业务 3.74 8.53 1.73

技术革新 1.42 8.02 0.25

吃苦耐劳 6.38 7.20 6.92

忠于职中 23.07 19.05 0.76

艰苦奋斗 14.87 7.54 6.34

小计 70.33 73.70 22.65

道德品质 见义勇为 3.13 5.75 5.98

助人为乐 7.33 7.83 7.08

含己为人 9.94 8.64 6.25

爱好学习 10.79 12.98 27.94

小计 31.19 38.2 47.28

统计基数 287 234 188

(注:英模人物品质特征的统计数据来自于《人民日报》的宣传报道用词。许多英模人物具有多种品质特征,故总比例大于100%)

——据张明师《1949-1978:共和国英模人物群体研究》

从材料中提取相互关联的信息,自拟一个具体的论题,结合中国现代史知识进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,言之成理)

参考答案:

1.C

2.C

3.D

4.C

5.C

6.B

7.A

8.D

9.C

10.C

11.C

12.B

13.D

14.D

15.A

16.A

17.C

18.A

19.B

20.C

21.B

22.C

23.A

24.(1)特点:强调重刑主义;为君主集权服务;以法治文化配合法治改革。(任答两点)

(2)积极影响:适应了社会变革需要;有利于地主阶级取代奴隶主贵族的统治地位;为商鞅变法打下思想基础。(回答三点)

消极影响:推崇重刑带有明显的功利性;焚《诗》《书》对传统文化造成严重破坏。(答两点)

25.

(1)图示一秦朝、图示三元朝;图示二反映的制度是三省六部制。

(2)万民法。罗马法是近代资产阶级法学的渊源和近现代法律的先驱。

(3)主权在民的思想。

(4)中国人民政治协商会议。1954年,人民民主原则,社会主义原则。

26.示例论题:新中国成立至“文化大革命”前更加重视英模人物的劳动品质。

阐述:劳动品质是英模人物最朴素也是最本质的特征。新中国一穷二白、满目疮痍,在国际上又受到战争威胁和经济封锁。为了尽快恢复和发展国民经济,国家投入大量的人力和物力于经济建设中。经过十多年的努力,我国的经济状况和社会面貌发生了巨大的变化,而这一切都离不开工人和农民的辛勤劳动。不同行业中涌现出来的劳动模范坚持发扬主人翁精神,爱岗敬业,埋头苦干,以自己的实际行动,体现了劳动的价值,铸造了伟大的劳模精神。这一时期对英模人物劳动品质的肯定,正体现了劳模的劳动特征和对劳动的尊重。

论题:高尚的道德品质是英模人物的共同特征。

阐述:从道德品质来看,见义勇为、助人为乐、舍己为人等三个类目在三个历史时期的变化都很小,说明这三类是英模人物身上具有恒定性的品质特征。而爱好学习这一类目在“文化大革命”时期尤为突出,这是跟政治形势有密切关联的。“文化大革命”时期,在“左”倾思想的笼罩下,学习成为了政治立场和政治身份的一个表征符号。英模人物的劳动品质锐减,而政治品质大增,正说明了其政治特征对劳动特征的掩盖和遮蔽。

一、单选题

1.滥用程序是原告或被告利用自己对诉讼手段的了解,不当运用它们损害诉讼相对人利益并为自己牟利的行为。罗马法对滥用程序做了详尽的规定和严厉的制裁。这体现出罗马法( )

A.强调程序与形式 B.注重维护社会稳定 C.追求公平与正义 D.保护个人私有财产

2.《尚书 康诰》(周成王)规定:“人有小罪,非眚(过失)(惯犯)自作不典……有厥罪小,乃不可不杀,非终(偶犯),乃惟眚(过失犯罪)灾”,当时( )

A.国家采用严刑峻法 B.社会混乱导致犯罪频发

C.律法具有慎罚原则 D.儒家思想受到周王重视

3.顺治十六年(1659年)清廷设立乡约制度,规定每月朔望两次宣讲《圣谕六训》,孝顺父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。到康熙朝,颁布了“圣谕十六条”。清廷的做法( )

A.保证了地方社会秩序长期稳定 B.借助宗法纽带以加强中央集权

C.旨在提高乡民整体的道德素养 D.增强了对基层社会的控制力度

4.邓小平说:“从党和国家的领导制度、干部制度方面来说,主要的弊端就是官僚主义现象,权力过分集中的现象,家长制现象,干部领导职务终身制现象和形形色色的特权现象。”该重要讲话发表于

A.全国人大六届二次会议《政府工作报告》 B.全国人大五届三次会议《党和国家领导制度的改革》

C.中共中央政治局扩大会议《党和国家领导制度的改革》 D.全国人大常委会议《政府工作报告》

5.宋代乡约是在野士大夫实践政治理想的重要举措。面对民间社会的日益平民化和碎片化,熙宁九年(1076),吕大钧兄弟率先在关中创建《吕氏乡约》,建立起中国最早的成文的乡村自治制度。这说明了宋代( )

A.君主专制的不断强化 B.乡约具有强制的约束力

C.士大夫具有家国情怀 D.社会成员身份趋于平等

6.根据《汉书·刑法志》记载,“耆老之人,发齿堕落,血气既衰,亦无暴逆之心”,而七、八岁以下的孩童稚气未脱不明世事,因此,老幼犯罪同正常成年人犯罪在处罚上有所区别。这一规定反映了( )

A.司法公正性遭到破坏 B.儒学的影响力扩大

C.统治者执政经验不足 D.法家学说受到推崇

7.“市民法亦称公民法,是罗马国家早期的法律…… 罗马法采用属人主义而非属地主义,就是说凡是罗马公民均受法律的保护,而不论其居住地区如何。”据此判断,建国之初(公元前5 世纪早期以前)的罗马

A.公民在外邦活动时受公民法保护

B.公民在外邦活动时受万民法保护

C.公民在本邦活动时受成文法保护

D.居民在本邦活动都受公民法保护

8.唐朝《唐律疏议》载:“同姓为婚,各徒二年,缌麻(中国旧制丧服名,五服最轻者)以上,以奸论”“买妾不知其姓,则卜之。取决蓍龟,本防同姓,同姓之人,即尝同祖,为妻为妾,乱法不殊”对材料理解正确的是( )

A.卜筮在封建法典中占据着主导地位 B.《唐律疏议》标志着中华法系的成熟

C.唐朝百姓已经具备优生优育的意识 D.《唐律疏议》强调遵循礼法维护纲常

9.明朝洪武初年,朱元璋颁布《昭鉴录》《永鉴录》等,取善恶事迹,以示法戒,以劝谕百姓其中有“孝敬父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”六句话,即通称的“六谕”据材料可知“六谕”

A.压抑了人性自由发展 B.体现了理学的世俗化

C.具有法律的强制力 D.商品经济发展的体现

10.历史推论与对史实的解读密切相关。下列选项中史实与推论之间逻辑关系正确的是( )

史实 推论

A 公元前6世纪末,克里斯提尼改革,雅典的民主政治确立起来 古代希腊各城邦从此都实行了民主政治制度

B 公元1世纪后期罗马帝国成为一个地跨欧亚非三大洲的大帝国 时代要求罗马法成为适用于罗马范围内全部居民的法律

C 1991年12月,苏联解体 这是“斯大林模式”弊端的最终结局

D 19世纪末20世纪初,以欧美列强为主导的资本主义世界体系最终建立起来 清政府被迫开始向欧美列强开放沿海通商口岸

A.A B.B C.C D.D

11.断例(经国家机关认可的具有典型意义的判例分类汇编)的产生与判例法的完备和发展是法律制度的重要特色。下列有关中西方判例法的表述正确的是( )

A.清朝开创了律例合编的体例 B.中国判例法有利于实现司法公平

C.英美法系以判例法为主要法律渊源 D.英国在罗马法的基础上创立先例

12.1982年宪法自通过至今共经历了四次修改。在某次对宪法的修订中,宪法将“禁止任何组织或者个人扰乱社会经济秩序,破坏国家经济计划”,修改为“国家实行社会主义市场经济”。这一变化表明( )

A.社会主义市场经济体制初步确立 B.宪法紧跟时代步伐,与时俱进

C.经济计划在我国已退出历史舞台 D.改革开放应速政府职能的转变

13.中国共产党历来重视法制建设,在新中国历史上出台了一系列法律法规,按时间排列正确的是( )

①《中华人民共和国经济合同法》②《中华人民共和国土地改革法》

③《中华人民共和国民法典》④《中华人民共和国国务院组织法》

A.①②③④ B.②①③④ C.①④②③ D.②④①③

14.1982年通过的《中华人民共和国宪法》中提到:“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济。国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用,保证国民经济按比例地协调发展。”据此可知,当时

A.修宪旨在顺应市场经济需要 B.未改变对计划经济体制的认识

C.国民经济比例出现严重失调 D.法律保障经济体制改革的进程

15.新中国成立后,中国的政治建设不断发展。下列史实按时间先后排列正确的是

①提出了依法治国的历史任务②正式确认民族区域自治制度

③人民民主统一战线进入新阶段④通过了新时期治国安邦总章程

A.②③④① B.①③④② C.③④②① D.④③①②

16.2001年,中共中央颁布的《公民道德建设实施纲要》从以德治国的高度进一步规划思想道德建设,提出在现代市场经济条件下,“公民”是道德的主体,应履行相应的义务,参与社会道德建设。这表明,《纲要》( )

A.在新时代环境下对公民道德提出要求 B.对建国以来的精神文明建设作出总结

C.推动了社会主义核心价值观贯彻落实 D.提高了公民的道德水平和主人翁意识

17.宋朝规定,“私居,执政、亲王日府,余官日宅,庶民日家”“凡庶民家,不得施重拱、藻井及五色文采为饰,仍不得四铺飞檐。庶人舍屋,许五架,门一间两厦而已”。这反映了当时( )

A.社会等级结构日益固化 B.社会奢靡之风受到压制

C.儒家伦理渗入社会生活 D.庶族地主力量不断上升

18.公元426年,罗马颁布《引证法》,正式承认盖尤斯、保罗、乌尔比安、帕比尼安和莫迪斯蒂努斯五大法学家的解答具有法律效力;并规定凡未经明文规定的法律问题,悉依五大法学家的解答加以解决。这说明( )

A.罗马重视法学家的作用 B.罗马法缺乏理性精神

C.法学家垄断法律解释权 D.罗马法体系有待完善

19.北魏律规定,祖父母或父母年迈,家中又无成年子孙或期亲近属进行赡养,该罪犯可以依法斩时不执行所判徒流、死刑,责成其回家尽孝,待为老人养老送终后,再执行原来的刑法。这一材料可以用来证明当时

A.统治者对法律控制严格 B.法律与儒家伦理相结合

C.儒家思想成为主流意识 D.民本思想为统治者追捧

20.我国1982年宪法自颁布以来,历经了5次修改(如下表所示)。这些修改( )

次序 时间 修改内容

第一次 1988年 增加“私营经济是社会主义公有制经济的补充”“土地的使用权可以依照法律规定 转让”

第二次 1993年 作了“国家实行社会主义市场经济”等重要修改

第三次 1999年 增加“实行依法治国,建设社会主义法治国家”等重要内容

第四次 2004年 增加“公民的合法的私有财产不受侵犯,国家尊重和保障人权”等内容

第五次 2018年 增加“设区的市制定地方性法规”等内容

A.提高了民众参政的积极性 B.缘于市场经济体制的建立

C.适应了时代发展的需要 D.完善了社会主义法制体系

21.杨志坚(唐朝人)虽然遍览九经,但是杨志坚妻见他怀才不遇,告至官府欲与他解除婚姻。时任抚州刺史的颜真卿作出判决,判词曰:“(杨妻)污辱乡闾,伤败风教,若无惩戒,孰遏浮嚣。”最后,杨妻被判决“笞二十后任自改嫁”。杨志坚秀才(则被)赠布绢各二十匹,米二十石,便署随军。令远近知悉。颜真卿的做法说明( )

A.儒家伦理决定法律判决 B.社会公序良俗得到维护

C.乡约与律法实现了合流 D.仁义原则影响政治观念

22.观察下表,其中的“?”应试

A.《独立宣言》 B.《人权宣言》

C.《合众国宪法》 D.《法国民法典》

23.明代嘉靖年间《祁门县洪氏祖产规约》分别对“盗砍坟林小柴”的违约者和“捕获之人”作出“罚银五分”“责十五板”的处罚和给予后者砍伐者工具的奖励。清嘉庆年间祁门环砂村订立了“养山合墨文约”,在获得批允后,将所立文约以官府“告示”的形式连同官府的批示“永禁文约”一并刊刻于碑石之上。材料说明明清时期( )

A.乡约呈现与法律合流的趋势

B.乡约取代法律主导基层治理

C.乡约能够维护君主专制统治

D.乡约有效稳定地方社会秩序

二、材料分析题

24.阅读材料,回答问题

材料 商鞅重刑轻德,认为君主应"缘法而治",提出了"法、信、权"有机结合的法治理论和治理模式。商鞅极力推崇重刑,“轻罪重刑、刑重必得、不赦不宥”,禁奸于未萌。其重刑主义带有明显"以利去刑"维护君主集权统治的功利性。其司法实践改变了"刑不上大夫"的等级特权。商鞅宣扬民愚则易治,于是燔《诗》《书》而明法令,他认为《诗》《书》等都是一些“巧言虚道”,能使人怠于农战,这种做法创造了有效的法治文化。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅法治思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评价商鞅的法治思想。

25.阅读下列材料,回答问题:

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

材料二:罗马曾三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教。而第三次征服则以法律。而第三次征服也许是其中最为平和、最为持久的征服——德国法学家耶林格

(2)材料二中的“法律”指的是罗马法中的哪部分内容?简述罗马法与近代法学之间的关系。

材料三:中华民国主权属于国民全体,国民享有人身、言论、著作、集会、结社、迁移等项自由和请愿、诉讼、选举及被选举等项权利。 ——《中华民国临时约法》

(3)材料三体现的主要思想是什么?

图1 《共同纲领》 图2 新中国第一部《中华人民共和国宪法》

(4)图1所示的文献是在由哪一机构颁布的?图2所示的文献它体现了哪两大原则?

三、论述题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料 不同历史时期英模人物的品质结构分析(%)

分类 具体要求 社会主义改造时期 全面建设社会主义时期 “文化大革命”至十一届三中全会之前

政治品质 热爱祖国 29.05 17.89 33.50

忠于党和人民 19.74 28.65 59.61

热爱集体 5.76 18.30 6.38

服从领导 3.13 7.04 36.93

小计 57.68 71.88 136.42

劳动品质 热爱劳动 16.87 15.55 4.97

埋头苦干 3.98 8.17 1.68

钻研业务 3.74 8.53 1.73

技术革新 1.42 8.02 0.25

吃苦耐劳 6.38 7.20 6.92

忠于职中 23.07 19.05 0.76

艰苦奋斗 14.87 7.54 6.34

小计 70.33 73.70 22.65

道德品质 见义勇为 3.13 5.75 5.98

助人为乐 7.33 7.83 7.08

含己为人 9.94 8.64 6.25

爱好学习 10.79 12.98 27.94

小计 31.19 38.2 47.28

统计基数 287 234 188

(注:英模人物品质特征的统计数据来自于《人民日报》的宣传报道用词。许多英模人物具有多种品质特征,故总比例大于100%)

——据张明师《1949-1978:共和国英模人物群体研究》

从材料中提取相互关联的信息,自拟一个具体的论题,结合中国现代史知识进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,言之成理)

参考答案:

1.C

2.C

3.D

4.C

5.C

6.B

7.A

8.D

9.C

10.C

11.C

12.B

13.D

14.D

15.A

16.A

17.C

18.A

19.B

20.C

21.B

22.C

23.A

24.(1)特点:强调重刑主义;为君主集权服务;以法治文化配合法治改革。(任答两点)

(2)积极影响:适应了社会变革需要;有利于地主阶级取代奴隶主贵族的统治地位;为商鞅变法打下思想基础。(回答三点)

消极影响:推崇重刑带有明显的功利性;焚《诗》《书》对传统文化造成严重破坏。(答两点)

25.

(1)图示一秦朝、图示三元朝;图示二反映的制度是三省六部制。

(2)万民法。罗马法是近代资产阶级法学的渊源和近现代法律的先驱。

(3)主权在民的思想。

(4)中国人民政治协商会议。1954年,人民民主原则,社会主义原则。

26.示例论题:新中国成立至“文化大革命”前更加重视英模人物的劳动品质。

阐述:劳动品质是英模人物最朴素也是最本质的特征。新中国一穷二白、满目疮痍,在国际上又受到战争威胁和经济封锁。为了尽快恢复和发展国民经济,国家投入大量的人力和物力于经济建设中。经过十多年的努力,我国的经济状况和社会面貌发生了巨大的变化,而这一切都离不开工人和农民的辛勤劳动。不同行业中涌现出来的劳动模范坚持发扬主人翁精神,爱岗敬业,埋头苦干,以自己的实际行动,体现了劳动的价值,铸造了伟大的劳模精神。这一时期对英模人物劳动品质的肯定,正体现了劳模的劳动特征和对劳动的尊重。

论题:高尚的道德品质是英模人物的共同特征。

阐述:从道德品质来看,见义勇为、助人为乐、舍己为人等三个类目在三个历史时期的变化都很小,说明这三类是英模人物身上具有恒定性的品质特征。而爱好学习这一类目在“文化大革命”时期尤为突出,这是跟政治形势有密切关联的。“文化大革命”时期,在“左”倾思想的笼罩下,学习成为了政治立场和政治身份的一个表征符号。英模人物的劳动品质锐减,而政治品质大增,正说明了其政治特征对劳动特征的掩盖和遮蔽。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理