第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 综合测试(含答案)--2024-2025学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 综合测试(含答案)--2024-2025学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 65.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-14 07:39:51 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 综合测试

一、单选题

1.中华文化源远流长,兼收并蓄,博大精深。“历法天文计算精,圆周小数点分明;千年国外方求出,月后环山宇宙名。”这首诗称赞的是

A.孙思邈 B.贾思勰 C.祖冲之 D.裴秀

2.有学者研究指出,李白未曾参加科举,但他早就声名远扬,因而由玉真公主推荐,应诏入京,供奉翰林。学者意在强调

A.科举不是选官的唯一途径 B.皇室干预朝廷人事任免权

C.选官制度还没有基本定型 D.寒门子弟入仕的机会渺茫

3.钱穆在《国史新论》中写道:“自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上弟。”下列选项中与材料中所说这项制度对应的是( )

A.上品无寒门,下品无士族 B.世胄蹑高位,英俊沉下僚

C.朝为田舍郎,暮登天子堂 D.以爵赏战功,故云军爵

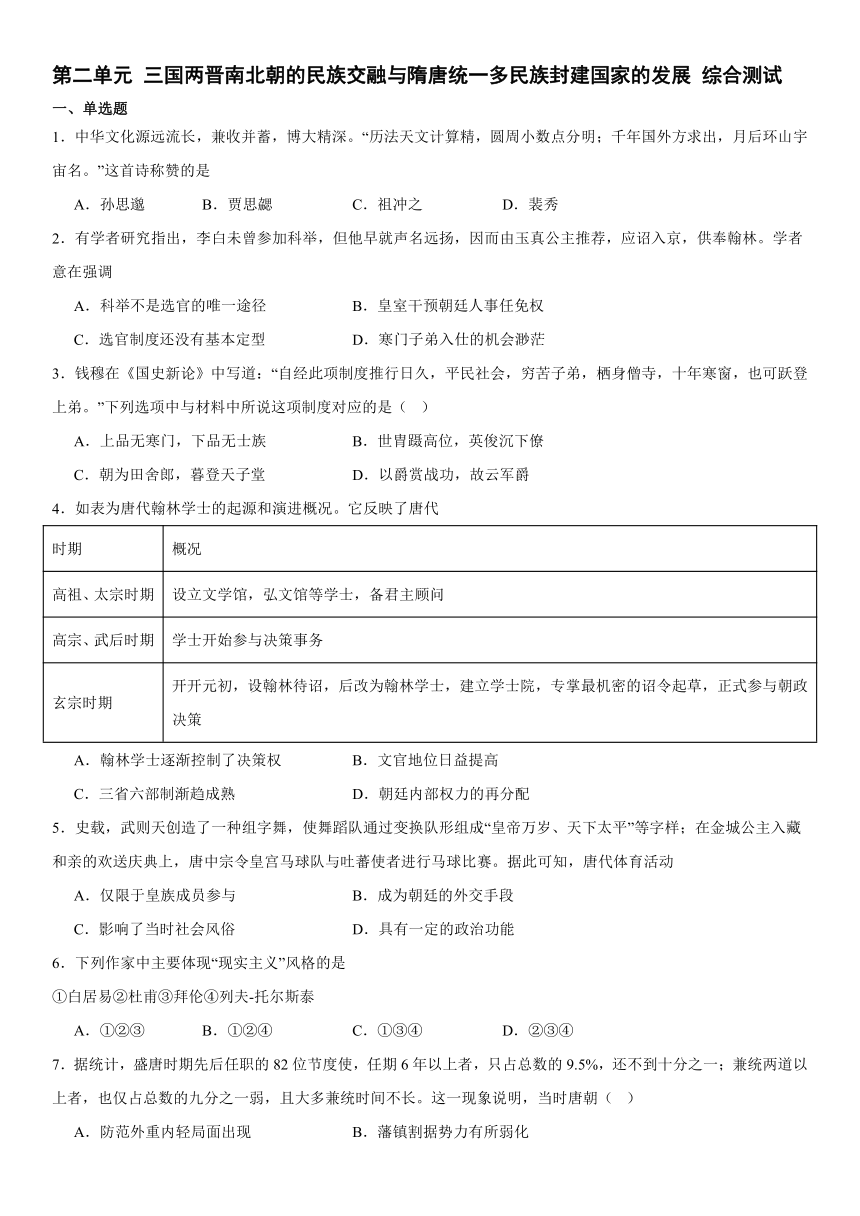

4.如表为唐代翰林学士的起源和演进概况。它反映了唐代

时期 概况

高祖、太宗时期 设立文学馆,弘文馆等学士,备君主顾问

高宗、武后时期 学士开始参与决策事务

玄宗时期 开开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策

A.翰林学士逐渐控制了决策权 B.文官地位日益提高

C.三省六部制渐趋成熟 D.朝廷内部权力的再分配

5.史载,武则天创造了一种组字舞,使舞蹈队通过变换队形组成“皇帝万岁、天下太平”等字样;在金城公主入藏和亲的欢送庆典上,唐中宗令皇宫马球队与吐蕃使者进行马球比赛。据此可知,唐代体育活动

A.仅限于皇族成员参与 B.成为朝廷的外交手段

C.影响了当时社会风俗 D.具有一定的政治功能

6.下列作家中主要体现“现实主义”风格的是

①白居易②杜甫③拜伦④列夫-托尔斯泰

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

7.据统计,盛唐时期先后任职的82位节度使,任期6年以上者,只占总数的9.5%,还不到十分之一;兼统两道以上者,也仅占总数的九分之一弱,且大多兼统时间不长。这一现象说明,当时唐朝( )

A.防范外重内轻局面出现 B.藩镇割据势力有所弱化

C.注重对地方官员的监察 D.地方行政机构变动频繁

8.“中国历史上不是政府‘均富贵’打击资本经济,就是人口膨胀后饥民暴动‘打土豪,分田地’来毁灭资本经济,使中国经济和社会文明总在小农经济的落后层次循环不前。”根据所学知识,请你判断在中国历史上以政府行为开创的“均富贵”措施的是

A.秦始皇实行统一度量衡 B.汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”

C.北魏实行均田制 D.孙中山提出“平均地权、耕者有其田”

9.宋太宗对科举考试进行改革,规定若主考官与考生有亲属关系,则另置考场考试,称为“别试”:将试卷上的考生姓名、籍贯等进行封贴,以免阅卷人员徇私,称为“弥封”;知贡举者将受任后,锁居贡院与外界隔离,有时长达几十天,称为“锁院”。对此,评价正确的是

A.考试防弊措施形同虚设

B.科举考试程序趋于严密

C.人才选拔方式渐趋多样

D.考试环节趋于复杂繁琐

10.官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提。隋唐时期,在选官制度上的重大创新是( )

A.察举制 B.九品中正制 C.科举制 D.世卿世禄制

11.11世纪到13世纪之间,中国硕大的沙漏倒转了,给出产稻米的地区带来了长久的好处,而对出产小米和小麦的地区不利。但这一新的中国仍然是过去的中国,是过去中国的延续和丰富发展。这反映了当时中国

A.社会经济形态发生了很大变化

B.北方经济领先的格局仍没改变

C.南北之间经济发展的矛盾加剧

D.全国经济格局发生了重大变化

12.春秋时期,针对礼崩乐坏、社会动荡的形势,孔子主张统治者顺应民心,爱惜民力,通过以身作则的道德感化来治理国家。据此可知,孔子的政治主张是( )

A.隆礼重法 B.兼爱非攻 C.无为而治 D.为政以德

13.唐朝后期,代表庶族官僚的牛党,与代表士族官僚的李党之间政治争斗近四十年,最终以牛党胜利结束。唐文宗曾说。“去河北贼(指播镇割据)非难,去此朋党实难”。唐代朋党之争

A.导致了唐末藩镇割据

B.具有近代政党政治的雏形

C.是中央集权的必然产物

D.客观上体现了社会阶层的变动

14.“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”杜甫《忆昔》中描绘的情景出现的主要原因是( )

A.秦始皇建立中央集权制度 B.汉武帝巩固大一统王朝

C.唐玄宗实行一系列改革 D.宋朝政府鼓励海外贸易

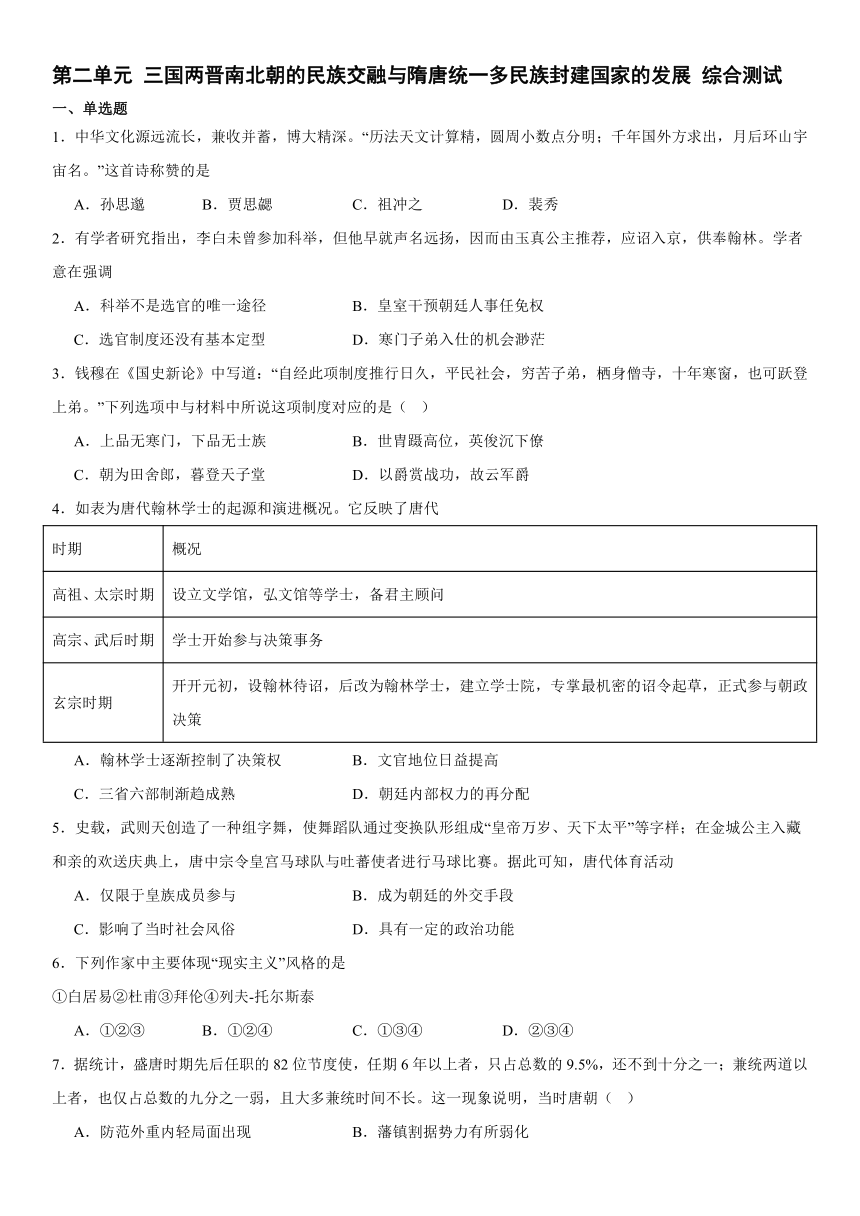

15.下面为魏晋南北朝时期部分中央官制概况表。据此可以推定,当时

机构 概况

尚书省 曹魏始设,掌”出纳王命,数奏万机”,下设诸曹尚书,分领具体事务。南朝时,逐渐转化为一般办事机构

中书省 曹魏时为分尚书省职权而设。南朝时,职权目重,掌起草诏书、政令,接受尚书奏事等机要大事

门下省 西晋时始设,南朝沿用,负责在皇帝身边服件、顾问应对,拾遣补阙,检举非法,有“宰相便坐(意为别室)"之称

A.三省体制已经相当成熟 B.中央政府权威显著增强

C.专制皇权呈现强化趋势 D.中书省逐步掌握决策权

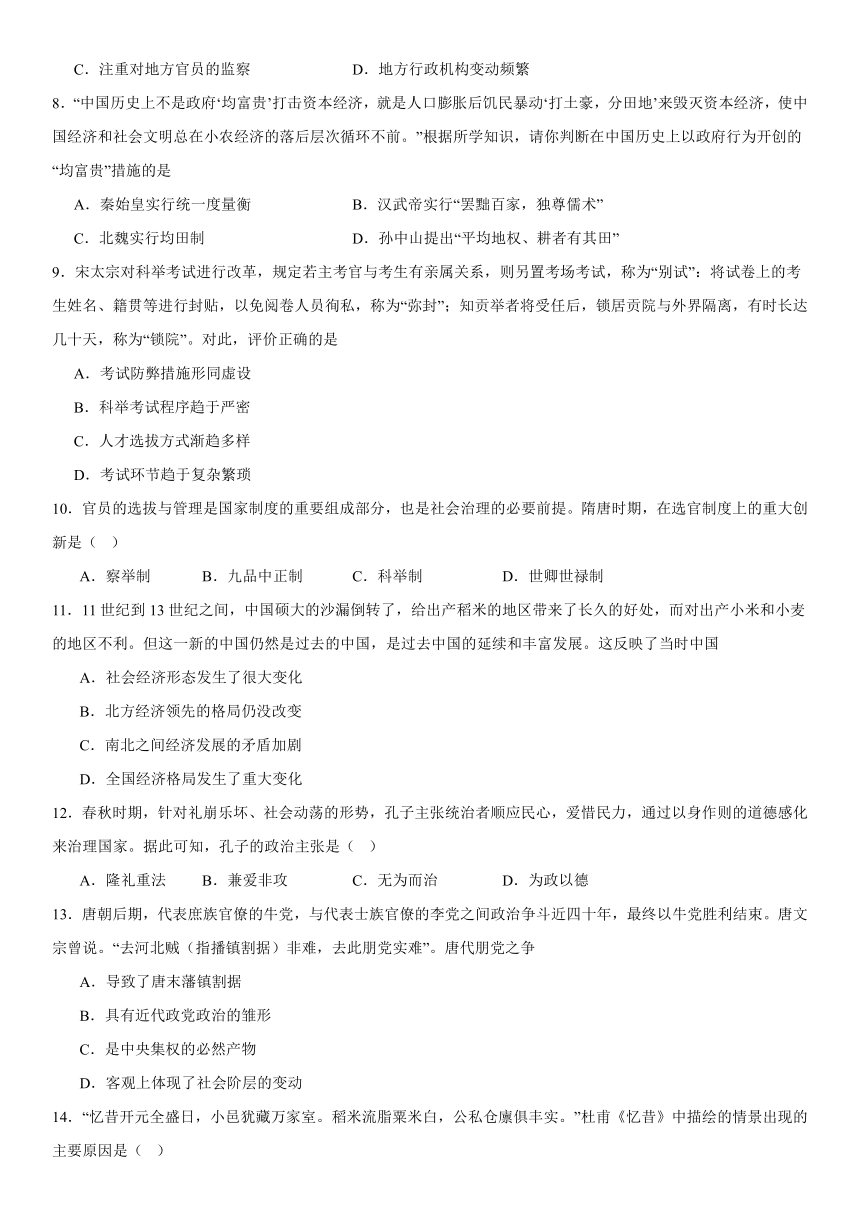

16.下表是关于“赤壁之战”的记述,由表格信息可知

《三国志先主传》 (刘备、孙权)与曹公战于赤壁,大破之,焚其舟船。先主(刘备)与吴军水陆并进给,追到南郡,时又疾疫,北军多死,曹公引归。

《三国志吴主传》 公(孙权)烧其余船引退,士卒饥疫,死者大半。备、瑜等复追至南郡。曹公遂北还……

A.南方整体实力优于北方 B.北方将会出现人口锐减

C.经济重心南移开始出现 D.疾疫爆发加剧战局变化

17.始建于北魏太和十五年(公元491年)的悬空寺,原名“玄空寺”,“玄”取于中国传统宗教道教教理,“空”则来源于佛教的教理。悬空寺的最高处为“三教殿”,殿内正中供奉的是如来佛祖,佛祖右手边(南侧)为老子,左手边(北侧)为孔子。悬空寺的出现反映了

A.三教共存,相互影响 B.政教合一,维护统治

C.三教合一,矛盾消弭 D.佛教处于绝对优势地位

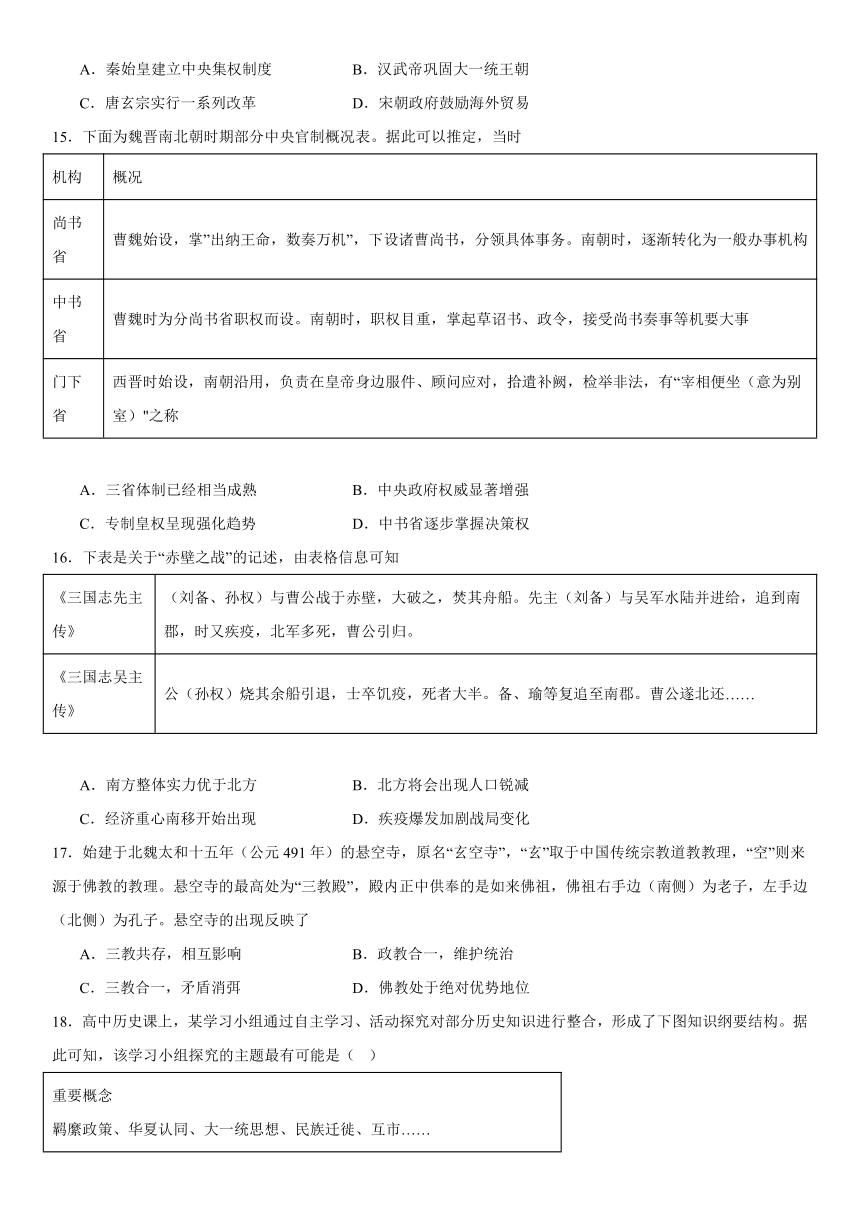

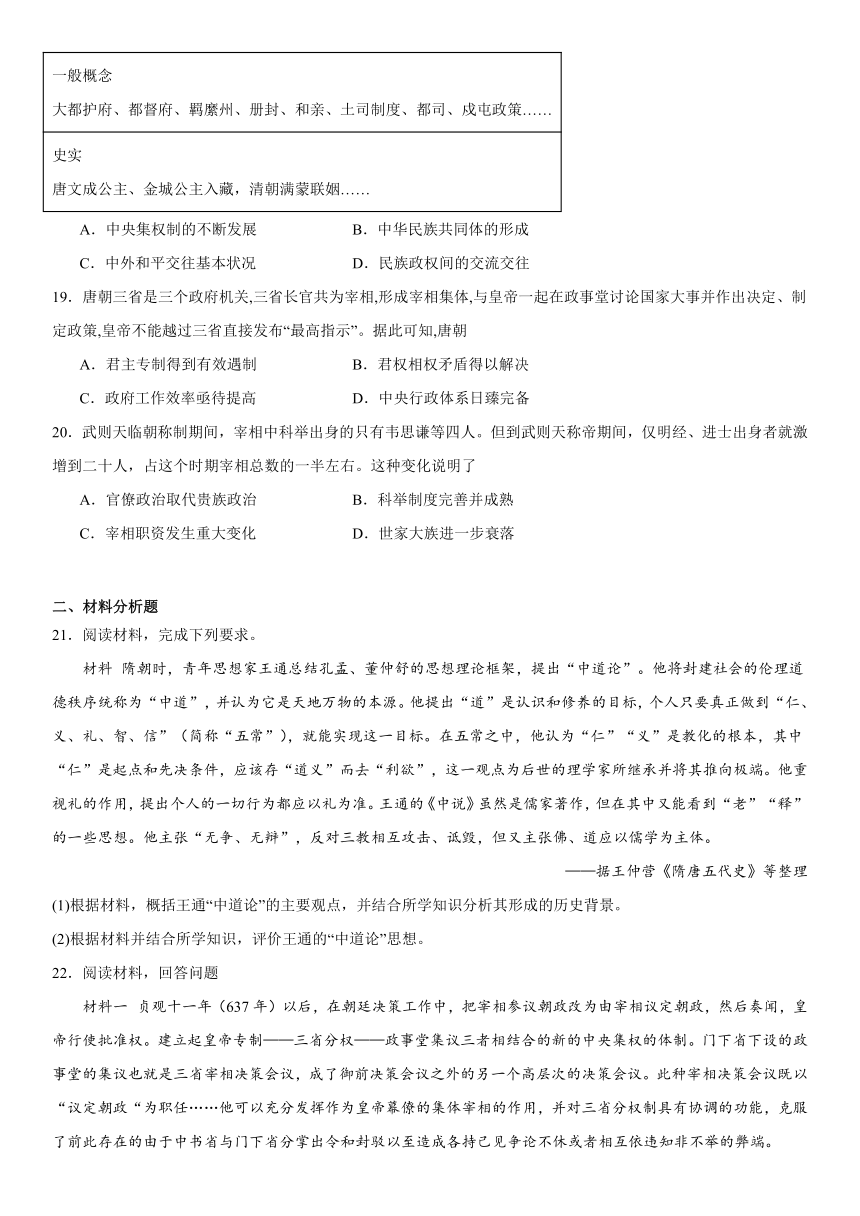

18.高中历史课上,某学习小组通过自主学习、活动探究对部分历史知识进行整合,形成了下图知识纲要结构。据此可知,该学习小组探究的主题最有可能是( )

重要概念 羁縻政策、华夏认同、大一统思想、民族迁徙、互市……

一般概念 大都护府、都督府、羁縻州、册封、和亲、土司制度、都司、戍屯政策……

史实 唐文成公主、金城公主入藏,清朝满蒙联姻……

A.中央集权制的不断发展 B.中华民族共同体的形成

C.中外和平交往基本状况 D.民族政权间的交流交往

19.唐朝三省是三个政府机关,三省长官共为宰相,形成宰相集体,与皇帝一起在政事堂讨论国家大事并作出决定、制定政策,皇帝不能越过三省直接发布“最高指示”。据此可知,唐朝

A.君主专制得到有效遇制 B.君权相权矛盾得以解决

C.政府工作效率亟待提高 D.中央行政体系日臻完备

20.武则天临朝称制期间,宰相中科举出身的只有韦思谦等四人。但到武则天称帝期间,仅明经、进士出身者就激增到二十人,占这个时期宰相总数的一半左右。这种变化说明了

A.官僚政治取代贵族政治 B.科举制度完善并成熟

C.宰相职资发生重大变化 D.世家大族进一步衰落

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 隋朝时,青年思想家王通总结孔孟、董仲舒的思想理论框架,提出“中道论”。他将封建社会的伦理道德秩序统称为“中道”,并认为它是天地万物的本源。他提出“道”是认识和修养的目标,个人只要真正做到“仁、义、礼、智、信”(简称“五常”),就能实现这一目标。在五常之中,他认为“仁”“义”是教化的根本,其中“仁”是起点和先决条件,应该存“道义”而去“利欲”,这一观点为后世的理学家所继承并将其推向极端。他重视礼的作用,提出个人的一切行为都应以礼为准。王通的《中说》虽然是儒家著作,但在其中又能看到“老”“释”的一些思想。他主张“无争、无辩”,反对三教相互攻击、诋毁,但又主张佛、道应以儒学为主体。

——据王仲营《隋唐五代史》等整理

(1)根据材料,概括王通“中道论”的主要观点,并结合所学知识分析其形成的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评价王通的“中道论”思想。

22.阅读材料,回答问题

材料一 贞观十一年(637年)以后,在朝廷决策工作中,把宰相参议朝政改为由宰相议定朝政,然后奏闻,皇帝行使批准权。建立起皇帝专制——三省分权——政事堂集议三者相结合的新的中央集权的体制。门下省下设的政事堂的集议也就是三省宰相决策会议,成了御前决策会议之外的另一个高层次的决策会议。此种宰相决策会议既以“议定朝政“为职任……他可以充分发挥作为皇帝幕僚的集体宰相的作用,并对三省分权制具有协调的功能,克服了前此存在的由于中书省与门下省分掌出令和封驳以至造成各持己见争论不休或者相互依违知非不举的弊端。

——摘编自俞鹿年《中国政治制度通史·隋唐五代》

材料二

材料三 凡军国大事,则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上(太宗)始申明旧制,由是鲜有败事。

——【宋】司马光《资治通鉴》

(1)根据材料一,分析唐朝中央机构的特点及其积极意义。

(2)根据材料二,如果唐朝皇帝准备在长安城内兴建一项大型水利工程,该工程在中央从决策到具体实施的基本程序应该是怎样的。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析三省六部制的历史影响。

三、论述题

23.阅读材料,回答问题

序号 关键词

① 郡县制

② 三省六部制

③ 察举制

④ 推恩令

⑤ 废丞相

⑥ 九品中正制

⑦ 行省制

⑧ 军机处

⑨ 科举制

(1)从表中任选三个关键词,提炼一个主题并加以说明。(要求:主题明确,史论结合,逻辑清)

(2)结合所学知识,试论中国古代政治制度创新对封建统治的积极影响。

参考答案:

1.C

2.A

3.C

4.D

5.D

6.B

7.A

8.C

9.B

10.C

11.D

12.D

13.D

14.C

15.C

16.D

17.A

18.B

19.D

20.D

21.(1)主要观点:“道”(伦理道德秩序)是万物本源;五常(尤其是礼)是个人道德修养标准;利欲和道义相对立,应去利存义。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

背景:大一统封建帝国的重建;佛教、道教广泛传播,儒学地位受到冲击。

(2)评价:“中道论”是儒学与时俱进的发展成果;有利于社会道德秩序的恢复;为隋唐统治者制定文化宗教政策提供了参考;对理学的义利观产生了深远影响;未能完成儒家理论体系的整体重塑;对不同思想的争鸣态度保守,未能完成正统思想重建和整合国人信仰的任务。(答出一点即可,其他答案言之有理亦可)

22.(1)特点:皇权独尊;集体决策;职责分工明确;相互牵制和监督。积极意义:有利于降低决策失误;有利于提高政府行政效率。

(2)中书省草拟关于兴建此项工程的报告;门下省审议;尚书省将审议通过的兴建计划提交工部;由工部具体实施。

(3)积极:分工明确,有利于提高行政效率;建立制约机制,有利于减少决策失误;相权一分为三,削弱了相权,加强了皇权。局限:三省分权,势必造成相互扯皮、效率低下的弊端。

23.(1)示例:词语,三省六部制,废丞相,军机处论题;中国古代权不断削弱,君主专制制度不断强化。说明:唐朝时期实行三省六部制,将相权一分为三,相互牵制和制约,从而加强了皇权;宋代时期设立中书门下,参知政事,枢密使,三司使分割宰相的行政权,军事权和财政权,相传进一步被削弱,皇权得到加强;明太祖时期废除丞相制度,君权得到大幅增强。清朝设立军机处,使我国专制主义制度达到顶峰。

(2)隋朝时,隋文帝废除九品中正制,开始采用分科考试的办法选拔官吏.隋炀帝时,政府设立进士科,科举制正式形成.唐宋元各朝继承并完善科举制;用科举选官是古代选官制度的一大进步;有利于打破特权垄断;有利于提高官员的文化素质;有利于加强了中央集权。

一、单选题

1.中华文化源远流长,兼收并蓄,博大精深。“历法天文计算精,圆周小数点分明;千年国外方求出,月后环山宇宙名。”这首诗称赞的是

A.孙思邈 B.贾思勰 C.祖冲之 D.裴秀

2.有学者研究指出,李白未曾参加科举,但他早就声名远扬,因而由玉真公主推荐,应诏入京,供奉翰林。学者意在强调

A.科举不是选官的唯一途径 B.皇室干预朝廷人事任免权

C.选官制度还没有基本定型 D.寒门子弟入仕的机会渺茫

3.钱穆在《国史新论》中写道:“自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上弟。”下列选项中与材料中所说这项制度对应的是( )

A.上品无寒门,下品无士族 B.世胄蹑高位,英俊沉下僚

C.朝为田舍郎,暮登天子堂 D.以爵赏战功,故云军爵

4.如表为唐代翰林学士的起源和演进概况。它反映了唐代

时期 概况

高祖、太宗时期 设立文学馆,弘文馆等学士,备君主顾问

高宗、武后时期 学士开始参与决策事务

玄宗时期 开开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策

A.翰林学士逐渐控制了决策权 B.文官地位日益提高

C.三省六部制渐趋成熟 D.朝廷内部权力的再分配

5.史载,武则天创造了一种组字舞,使舞蹈队通过变换队形组成“皇帝万岁、天下太平”等字样;在金城公主入藏和亲的欢送庆典上,唐中宗令皇宫马球队与吐蕃使者进行马球比赛。据此可知,唐代体育活动

A.仅限于皇族成员参与 B.成为朝廷的外交手段

C.影响了当时社会风俗 D.具有一定的政治功能

6.下列作家中主要体现“现实主义”风格的是

①白居易②杜甫③拜伦④列夫-托尔斯泰

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

7.据统计,盛唐时期先后任职的82位节度使,任期6年以上者,只占总数的9.5%,还不到十分之一;兼统两道以上者,也仅占总数的九分之一弱,且大多兼统时间不长。这一现象说明,当时唐朝( )

A.防范外重内轻局面出现 B.藩镇割据势力有所弱化

C.注重对地方官员的监察 D.地方行政机构变动频繁

8.“中国历史上不是政府‘均富贵’打击资本经济,就是人口膨胀后饥民暴动‘打土豪,分田地’来毁灭资本经济,使中国经济和社会文明总在小农经济的落后层次循环不前。”根据所学知识,请你判断在中国历史上以政府行为开创的“均富贵”措施的是

A.秦始皇实行统一度量衡 B.汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”

C.北魏实行均田制 D.孙中山提出“平均地权、耕者有其田”

9.宋太宗对科举考试进行改革,规定若主考官与考生有亲属关系,则另置考场考试,称为“别试”:将试卷上的考生姓名、籍贯等进行封贴,以免阅卷人员徇私,称为“弥封”;知贡举者将受任后,锁居贡院与外界隔离,有时长达几十天,称为“锁院”。对此,评价正确的是

A.考试防弊措施形同虚设

B.科举考试程序趋于严密

C.人才选拔方式渐趋多样

D.考试环节趋于复杂繁琐

10.官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提。隋唐时期,在选官制度上的重大创新是( )

A.察举制 B.九品中正制 C.科举制 D.世卿世禄制

11.11世纪到13世纪之间,中国硕大的沙漏倒转了,给出产稻米的地区带来了长久的好处,而对出产小米和小麦的地区不利。但这一新的中国仍然是过去的中国,是过去中国的延续和丰富发展。这反映了当时中国

A.社会经济形态发生了很大变化

B.北方经济领先的格局仍没改变

C.南北之间经济发展的矛盾加剧

D.全国经济格局发生了重大变化

12.春秋时期,针对礼崩乐坏、社会动荡的形势,孔子主张统治者顺应民心,爱惜民力,通过以身作则的道德感化来治理国家。据此可知,孔子的政治主张是( )

A.隆礼重法 B.兼爱非攻 C.无为而治 D.为政以德

13.唐朝后期,代表庶族官僚的牛党,与代表士族官僚的李党之间政治争斗近四十年,最终以牛党胜利结束。唐文宗曾说。“去河北贼(指播镇割据)非难,去此朋党实难”。唐代朋党之争

A.导致了唐末藩镇割据

B.具有近代政党政治的雏形

C.是中央集权的必然产物

D.客观上体现了社会阶层的变动

14.“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”杜甫《忆昔》中描绘的情景出现的主要原因是( )

A.秦始皇建立中央集权制度 B.汉武帝巩固大一统王朝

C.唐玄宗实行一系列改革 D.宋朝政府鼓励海外贸易

15.下面为魏晋南北朝时期部分中央官制概况表。据此可以推定,当时

机构 概况

尚书省 曹魏始设,掌”出纳王命,数奏万机”,下设诸曹尚书,分领具体事务。南朝时,逐渐转化为一般办事机构

中书省 曹魏时为分尚书省职权而设。南朝时,职权目重,掌起草诏书、政令,接受尚书奏事等机要大事

门下省 西晋时始设,南朝沿用,负责在皇帝身边服件、顾问应对,拾遣补阙,检举非法,有“宰相便坐(意为别室)"之称

A.三省体制已经相当成熟 B.中央政府权威显著增强

C.专制皇权呈现强化趋势 D.中书省逐步掌握决策权

16.下表是关于“赤壁之战”的记述,由表格信息可知

《三国志先主传》 (刘备、孙权)与曹公战于赤壁,大破之,焚其舟船。先主(刘备)与吴军水陆并进给,追到南郡,时又疾疫,北军多死,曹公引归。

《三国志吴主传》 公(孙权)烧其余船引退,士卒饥疫,死者大半。备、瑜等复追至南郡。曹公遂北还……

A.南方整体实力优于北方 B.北方将会出现人口锐减

C.经济重心南移开始出现 D.疾疫爆发加剧战局变化

17.始建于北魏太和十五年(公元491年)的悬空寺,原名“玄空寺”,“玄”取于中国传统宗教道教教理,“空”则来源于佛教的教理。悬空寺的最高处为“三教殿”,殿内正中供奉的是如来佛祖,佛祖右手边(南侧)为老子,左手边(北侧)为孔子。悬空寺的出现反映了

A.三教共存,相互影响 B.政教合一,维护统治

C.三教合一,矛盾消弭 D.佛教处于绝对优势地位

18.高中历史课上,某学习小组通过自主学习、活动探究对部分历史知识进行整合,形成了下图知识纲要结构。据此可知,该学习小组探究的主题最有可能是( )

重要概念 羁縻政策、华夏认同、大一统思想、民族迁徙、互市……

一般概念 大都护府、都督府、羁縻州、册封、和亲、土司制度、都司、戍屯政策……

史实 唐文成公主、金城公主入藏,清朝满蒙联姻……

A.中央集权制的不断发展 B.中华民族共同体的形成

C.中外和平交往基本状况 D.民族政权间的交流交往

19.唐朝三省是三个政府机关,三省长官共为宰相,形成宰相集体,与皇帝一起在政事堂讨论国家大事并作出决定、制定政策,皇帝不能越过三省直接发布“最高指示”。据此可知,唐朝

A.君主专制得到有效遇制 B.君权相权矛盾得以解决

C.政府工作效率亟待提高 D.中央行政体系日臻完备

20.武则天临朝称制期间,宰相中科举出身的只有韦思谦等四人。但到武则天称帝期间,仅明经、进士出身者就激增到二十人,占这个时期宰相总数的一半左右。这种变化说明了

A.官僚政治取代贵族政治 B.科举制度完善并成熟

C.宰相职资发生重大变化 D.世家大族进一步衰落

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 隋朝时,青年思想家王通总结孔孟、董仲舒的思想理论框架,提出“中道论”。他将封建社会的伦理道德秩序统称为“中道”,并认为它是天地万物的本源。他提出“道”是认识和修养的目标,个人只要真正做到“仁、义、礼、智、信”(简称“五常”),就能实现这一目标。在五常之中,他认为“仁”“义”是教化的根本,其中“仁”是起点和先决条件,应该存“道义”而去“利欲”,这一观点为后世的理学家所继承并将其推向极端。他重视礼的作用,提出个人的一切行为都应以礼为准。王通的《中说》虽然是儒家著作,但在其中又能看到“老”“释”的一些思想。他主张“无争、无辩”,反对三教相互攻击、诋毁,但又主张佛、道应以儒学为主体。

——据王仲营《隋唐五代史》等整理

(1)根据材料,概括王通“中道论”的主要观点,并结合所学知识分析其形成的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评价王通的“中道论”思想。

22.阅读材料,回答问题

材料一 贞观十一年(637年)以后,在朝廷决策工作中,把宰相参议朝政改为由宰相议定朝政,然后奏闻,皇帝行使批准权。建立起皇帝专制——三省分权——政事堂集议三者相结合的新的中央集权的体制。门下省下设的政事堂的集议也就是三省宰相决策会议,成了御前决策会议之外的另一个高层次的决策会议。此种宰相决策会议既以“议定朝政“为职任……他可以充分发挥作为皇帝幕僚的集体宰相的作用,并对三省分权制具有协调的功能,克服了前此存在的由于中书省与门下省分掌出令和封驳以至造成各持己见争论不休或者相互依违知非不举的弊端。

——摘编自俞鹿年《中国政治制度通史·隋唐五代》

材料二

材料三 凡军国大事,则中书舍人各执所见,杂署其名,谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上(太宗)始申明旧制,由是鲜有败事。

——【宋】司马光《资治通鉴》

(1)根据材料一,分析唐朝中央机构的特点及其积极意义。

(2)根据材料二,如果唐朝皇帝准备在长安城内兴建一项大型水利工程,该工程在中央从决策到具体实施的基本程序应该是怎样的。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析三省六部制的历史影响。

三、论述题

23.阅读材料,回答问题

序号 关键词

① 郡县制

② 三省六部制

③ 察举制

④ 推恩令

⑤ 废丞相

⑥ 九品中正制

⑦ 行省制

⑧ 军机处

⑨ 科举制

(1)从表中任选三个关键词,提炼一个主题并加以说明。(要求:主题明确,史论结合,逻辑清)

(2)结合所学知识,试论中国古代政治制度创新对封建统治的积极影响。

参考答案:

1.C

2.A

3.C

4.D

5.D

6.B

7.A

8.C

9.B

10.C

11.D

12.D

13.D

14.C

15.C

16.D

17.A

18.B

19.D

20.D

21.(1)主要观点:“道”(伦理道德秩序)是万物本源;五常(尤其是礼)是个人道德修养标准;利欲和道义相对立,应去利存义。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

背景:大一统封建帝国的重建;佛教、道教广泛传播,儒学地位受到冲击。

(2)评价:“中道论”是儒学与时俱进的发展成果;有利于社会道德秩序的恢复;为隋唐统治者制定文化宗教政策提供了参考;对理学的义利观产生了深远影响;未能完成儒家理论体系的整体重塑;对不同思想的争鸣态度保守,未能完成正统思想重建和整合国人信仰的任务。(答出一点即可,其他答案言之有理亦可)

22.(1)特点:皇权独尊;集体决策;职责分工明确;相互牵制和监督。积极意义:有利于降低决策失误;有利于提高政府行政效率。

(2)中书省草拟关于兴建此项工程的报告;门下省审议;尚书省将审议通过的兴建计划提交工部;由工部具体实施。

(3)积极:分工明确,有利于提高行政效率;建立制约机制,有利于减少决策失误;相权一分为三,削弱了相权,加强了皇权。局限:三省分权,势必造成相互扯皮、效率低下的弊端。

23.(1)示例:词语,三省六部制,废丞相,军机处论题;中国古代权不断削弱,君主专制制度不断强化。说明:唐朝时期实行三省六部制,将相权一分为三,相互牵制和制约,从而加强了皇权;宋代时期设立中书门下,参知政事,枢密使,三司使分割宰相的行政权,军事权和财政权,相传进一步被削弱,皇权得到加强;明太祖时期废除丞相制度,君权得到大幅增强。清朝设立军机处,使我国专制主义制度达到顶峰。

(2)隋朝时,隋文帝废除九品中正制,开始采用分科考试的办法选拔官吏.隋炀帝时,政府设立进士科,科举制正式形成.唐宋元各朝继承并完善科举制;用科举选官是古代选官制度的一大进步;有利于打破特权垄断;有利于提高官员的文化素质;有利于加强了中央集权。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进