第2课 诸侯纷争与变法运动 课时练习(含解析)统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 课时练习(含解析)统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 106.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-14 17:40:19 | ||

图片预览

文档简介

诸侯纷争与变法运动

一、选择题

1.[2023江苏]春秋时期,晋国在兼并虞国等同姓方国时,也与无终戎等北方诸戎和好,以免在同楚国争霸过程中腹背受敌。这一现象表明当时( )

A.北方诸戎已融入华夏族

B.政治权力下移至卿大夫

C.楚国吴起变法成效显著

D.宗法政治体制遭到破坏

2.[2023辽宁省实验中学等三校模拟]《左传·成公十一年》记载,晋国的郤至与周天子争田,周天子命属下讼诸晋国。《左传·僖公二十八年》记载,“卫侯与元咺讼”于晋。卫国大夫元咺告卫侯杀人而发生诉讼,周襄王派王子虎审理此案,最后卫侯败诉。这样的案例在《左传》中有很多。这说明( )

A.土地国有制已瓦解 B.统治秩序受到冲击

C.以法治国成为主流 D.社会矛盾更加尖锐

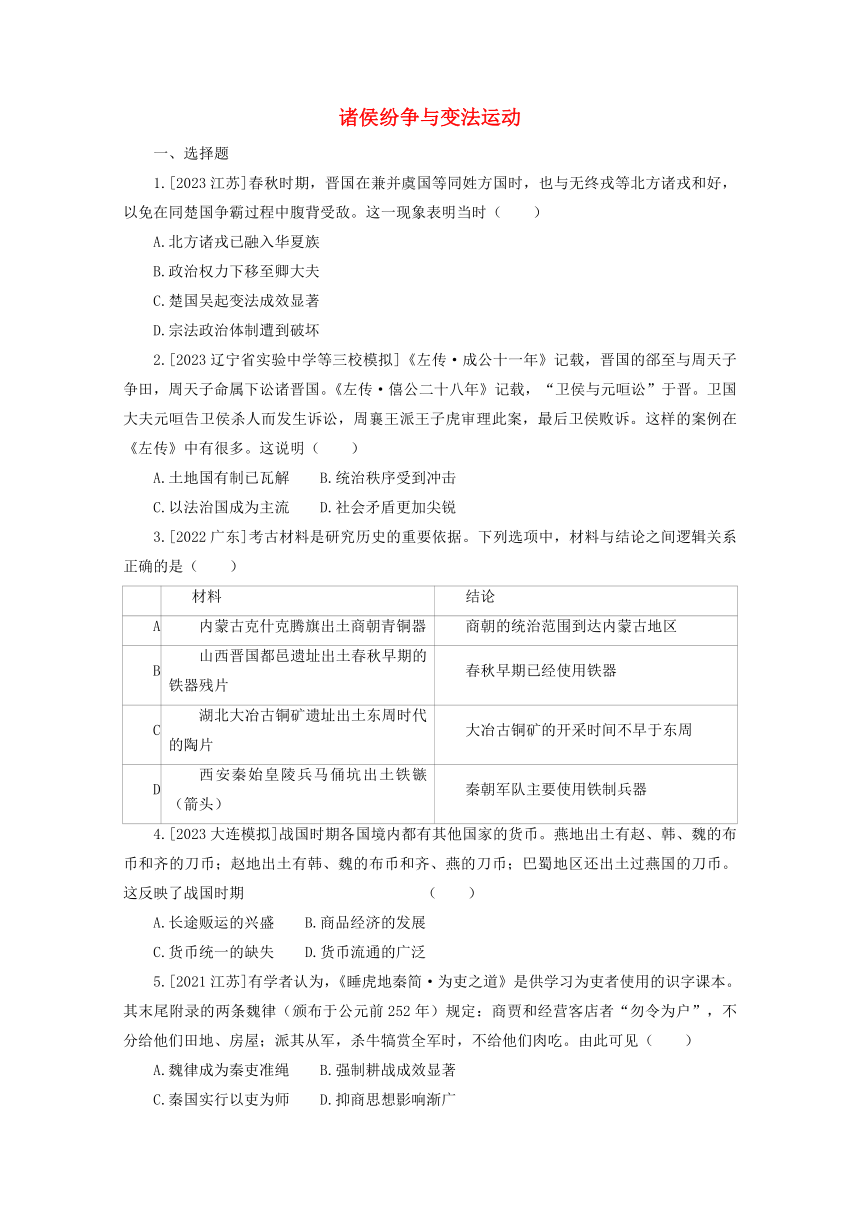

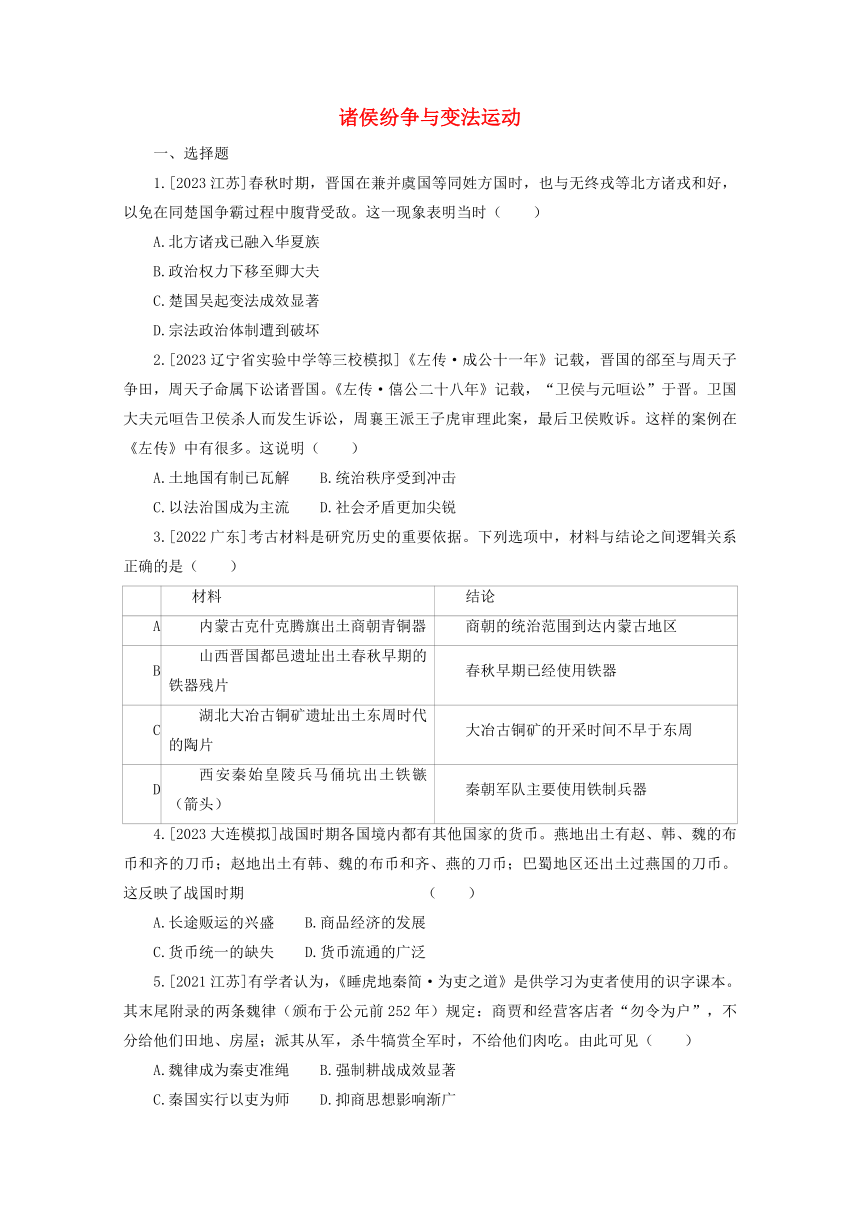

3.[2022广东]考古材料是研究历史的重要依据。下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

材料 结论

A 内蒙古克什克腾旗出土商朝青铜器 商朝的统治范围到达内蒙古地区

B 山西晋国都邑遗址出土春秋早期的铁器残片 春秋早期已经使用铁器

C 湖北大冶古铜矿遗址出土东周时代的陶片 大冶古铜矿的开采时间不早于东周

D 西安秦始皇陵兵马俑坑出土铁镞(箭头) 秦朝军队主要使用铁制兵器

4.[2023大连模拟]战国时期各国境内都有其他国家的货币。燕地出土有赵、韩、魏的布币和齐的刀币;赵地出土有韩、魏的布币和齐、燕的刀币;巴蜀地区还出土过燕国的刀币。这反映了战国时期 ( )

A.长途贩运的兴盛 B.商品经济的发展

C.货币统一的缺失 D.货币流通的广泛

5.[2021江苏]有学者认为,《睡虎地秦简·为吏之道》是供学习为吏者使用的识字课本。其末尾附录的两条魏律(颁布于公元前252年)规定:商贾和经营客店者“勿令为户”,不分给他们田地、房屋;派其从军,杀牛犒赏全军时,不给他们肉吃。由此可见( )

A.魏律成为秦吏准绳 B.强制耕战成效显著

C.秦国实行以吏为师 D.抑商思想影响渐广

6.[2023武汉武昌区质检]春秋各国,宗室贵族相互倾轧,胜者对待失败者最常用的手段就是“分其室”;商鞅实行变法,“令民父子兄弟同室内息者为禁”,将大家族分为小家庭,一“室”变多“户”,由官府析分登记。这一变化说明( )

A.分封制度不断强化 B.礼乐制度不复存在

C.伦理道德日益败坏 D.社会转型趋势明显

7.[2023新课标卷]荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

8.儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同则上下和”;墨家学派认为乐“与君子听之,废君子听治”“与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者( )

A.文化取向的迥异 B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧 D.生活态度的差异

9.(2023·武汉)春秋时期,齐国管仲下令齐人只用鲁缟,鲁缟大卖,很多鲁国百姓放弃种粮,加入纺织业。一年后,管仲又下令齐人不得购买鲁缟,还大幅抬高本国粮价。此外,管仲还如法炮制了“买狐降代(代国)”“买械制衡(衡山国)”。材料表明( )

A.齐国推行重农抑商政策

B.战争阻碍多元一体进程

C.鲁国经济发展相对滞后

D.经济手段助推诸侯争霸

10.(2024·临沂)春秋战国时期 ,各地形成的以“国”为中心的地域组织逐渐取代传统的氏族群体 ,“邦” “国”“邦族”“国族”等地域组织概念已没有明确的界限。这表明( )

A.宗法观念瓦解 B.国家制度成熟

C.礼乐文化鼎盛 D.族群融合加强

11.(2024·嘉兴)战国时期的变法运动,在经济领域的核心任务,是围绕“耕战”目标,推行重农政策,强化国家经济汲取力与社会动员力。比如,商鞅变法中的“废井田、开阡陌”措施,就体现了这一任务。据此判断,战国时期的变法运动( )

A.意图平衡各国实力 B.着眼于改变经济结构

C.旨在实现富国强兵 D.以重构大一统为目标

12.(2024·淮安)商鞅变法时,令拥有两名以上成年男丁的农户分为小家庭,一“室”变多“户”,原来以“室”为单位的土地人口由官府析分登记在各“户”之下,农民成为国家课役农。商鞅的这一改革措施( )

A.瓦解了宗族血缘关系 B.推动了社会形态转变

C.提高了基层治理能力 D.维护了井田制的稳定

二、非选择题

13.(2024·山东聊城)阅读材料,回答问题。

中华文明的突破

材料一 所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建。所谓轴心突破,即雅斯贝尔斯所谓轴心时代的精神突破,它是人类文明史上第一次重大的精神突破。这次精神突破的标志,就是世界几大主要文化类型分别诞生了各自主要的文化代表和思想主张……以后的人类思想就围绕着这些轴心开始旋转,形成了一部波澜壮阔的思想文化史。

——摘编自赵士林《中华民族:

未完成的精神突破》

材料二 中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代。这种突破,从思想层面看,表现在诸子百家思想的出现。这些新的思想奠定了中国哲学的基本路向,其价值观念也如基因一样不断在以后长达两千年的历史中重构着中国的政治与社会形态。与思想突破互为因果的是春秋战国时代社会层面的变化。这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮。

——摘编自李磊《编户齐民制与

传统中国的国家能力》

根据以上材料并结合所学知识,以“春秋战国时代中华文明的突破”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

诸侯纷争与变法运动

一、选择题

1.[2023江苏]春秋时期,晋国在兼并虞国等同姓方国时,也与无终戎等北方诸戎和好,以免在同楚国争霸过程中腹背受敌。这一现象表明当时( )

A.北方诸戎已融入华夏族

B.政治权力下移至卿大夫

C.楚国吴起变法成效显著

D.宗法政治体制遭到破坏

解析 结合所学可知,春秋时期,一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立其霸主地位,材料即是对此现象的反映,表明当时宗法政治体制遭到破坏,D项正确;根据“也与无终戎等北方诸戎和好”可知,材料只能说明晋国与北方诸戎交好,无法说明北方诸戎已融入华夏族,排除A项;材料未涉及权力下移的相关信息,排除B项;材料中给出的时间是“春秋时期”,吴起变法发生在战国时期,排除C项。

2.[2023辽宁省实验中学等三校模拟]《左传·成公十一年》记载,晋国的郤至与周天子争田,周天子命属下讼诸晋国。《左传·僖公二十八年》记载,“卫侯与元咺讼”于晋。卫国大夫元咺告卫侯杀人而发生诉讼,周襄王派王子虎审理此案,最后卫侯败诉。这样的案例在《左传》中有很多。这说明( )

A.土地国有制已瓦解 B.统治秩序受到冲击

C.以法治国成为主流 D.社会矛盾更加尖锐

解析 据材料“晋国的郤至与周天子争田”可知,周天子的权威下降,据材料“卫国大夫元咺告卫侯杀人而发生诉讼……卫侯败诉”可知,卿大夫挑战诸侯的权威,综上可知,春秋时期原有的统治秩序受到冲击,故选B项;土地国有制瓦解于战国时期,材料时间为春秋时期,排除A项;材料不涉及治国理论问题,排除C项;社会矛盾涉及多方面,仅由材料信息不能得出D项结论。

3.[2022广东]考古材料是研究历史的重要依据。下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

材料 结论

A 内蒙古克什克腾旗出土商朝青铜器 商朝的统治范围到达内蒙古地区

B 山西晋国都邑遗址出土春秋早期的铁器残片 春秋早期已经使用铁器

C 湖北大冶古铜矿遗址出土东周时代的陶片 大冶古铜矿的开采时间不早于东周

D 西安秦始皇陵兵马俑坑出土铁镞(箭头) 秦朝军队主要使用铁制兵器

解析 山西晋国都邑遗址出土春秋早期的铁器残片,说明春秋早期已经使用铁器,B项正确;内蒙古克什克腾旗出土的商朝青铜器可能是通过贸易等方式传入当地的,内蒙古地区不一定属于商朝的统治范围,排除A项;湖北大冶古铜矿遗址出土东周时代的陶片,这不能说明大冶古铜矿的开采时间不早于东周,排除C项;西安秦始皇陵兵马俑坑出土铁镞(箭头)不代表秦朝军队主要使用铁制兵器,排除D项。

4.[2023大连模拟]战国时期各国境内都有其他国家的货币。燕地出土有赵、韩、魏的布币和齐的刀币;赵地出土有韩、魏的布币和齐、燕的刀币;巴蜀地区还出土过燕国的刀币。这反映了战国时期 ( )

A.长途贩运的兴盛 B.商品经济的发展

C.货币统一的缺失 D.货币流通的广泛

解析 货币是用于商品交换的一般等价物,材料中战国时期各国境内都有其他国家的货币,说明当时商品经济发展,各国之间有一定的经济往来,B项正确;长途贩运的兴盛在明清时期,排除A项;材料强调战国时期商品经济发展,与货币统一的缺失无关,货币流通的广泛也不符合材料主旨,排除C、D两项。

5.[2021江苏]有学者认为,《睡虎地秦简·为吏之道》是供学习为吏者使用的识字课本。其末尾附录的两条魏律(颁布于公元前252年)规定:商贾和经营客店者“勿令为户”,不分给他们田地、房屋;派其从军,杀牛犒赏全军时,不给他们肉吃。由此可见( )

A.魏律成为秦吏准绳 B.强制耕战成效显著

C.秦国实行以吏为师 D.抑商思想影响渐广

解析 由对商贾和经营客店者“不分给他们田地、房屋;派其从军,杀牛犒赏全军时,不给他们肉吃”可知,这体现了抑商政策;由这两条魏律的颁布时间迟于商鞅变法(开始于公元前356年)可知,其受到抑商政策的影响。由此可知,D项正确。

6.[2023武汉武昌区质检]春秋各国,宗室贵族相互倾轧,胜者对待失败者最常用的手段就是“分其室”;商鞅实行变法,“令民父子兄弟同室内息者为禁”,将大家族分为小家庭,一“室”变多“户”,由官府析分登记。这一变化说明( )

A.分封制度不断强化 B.礼乐制度不复存在

C.伦理道德日益败坏 D.社会转型趋势明显

解析 解答本题需要重点分析变化后的内容,具体分析如下:

春秋战国时期,分封制度逐渐瓦解,排除A项;春秋战国时期礼乐制度仍有一定的影响力,排除B项;材料与伦理道德无关,排除C项。

7.[2023新课标卷]荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

解析 荀子是战国时期著名的儒家学者,他认为人性恶,主张隆礼重法;韩非、李斯作为法家学派代表人物,均主张严刑峻法。三人在治国方略上共同主张的是重刑罚,故A项正确。“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”出自《孟子》、“道之以德,齐之以礼,有耻且格”出自《论语》、“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”出自老子的《道德经》,均不符合材料中重刑罚的治国方略,B、C、D三项均排除。

8.儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同则上下和”;墨家学派认为乐“与君子听之,废君子听治”“与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者( )

A.文化取向的迥异 B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧 D.生活态度的差异

解析 儒家学派代表的是统治阶级的利益,墨家学派代表的是被统治阶级的利益,二者对“乐”的看法不同,反映出两者不同的政治立场,故B项正确。

9.(2023·武汉)春秋时期,齐国管仲下令齐人只用鲁缟,鲁缟大卖,很多鲁国百姓放弃种粮,加入纺织业。一年后,管仲又下令齐人不得购买鲁缟,还大幅抬高本国粮价。此外,管仲还如法炮制了“买狐降代(代国)”“买械制衡(衡山国)”。材料表明( )

A.齐国推行重农抑商政策

B.战争阻碍多元一体进程

C.鲁国经济发展相对滞后

D.经济手段助推诸侯争霸

[解析] 根据材料“春秋时期,齐国管仲下令齐人只用鲁缟,鲁缟大卖,很多鲁国百姓放弃种粮,加入纺织业。一年后,管仲又下令齐人不得购买鲁缟,还大幅抬高本国粮价。”可知,春秋时期,管仲通过经济手段削弱了鲁国的实力,这为齐国发动争霸战争奠定了一定基础,D项正确;材料无法得出齐国推行重农抑商政策的信息,与题意无关,排除A项;春秋战国时期的争霸兼并战争客观上有利于推动多元一体的进程,排除B项;材料并未比较齐国与鲁国的经济发展状况,无法得出鲁国经济发展相对滞后的信息,排除C项。

10.(2024·临沂)春秋战国时期 ,各地形成的以“国”为中心的地域组织逐渐取代传统的氏族群体 ,“邦” “国”“邦族”“国族”等地域组织概念已没有明确的界限。这表明( )

A.宗法观念瓦解 B.国家制度成熟

C.礼乐文化鼎盛 D.族群融合加强

[解析] 根据题干信息春秋战国时期地域组织逐渐取代传统氏族群体,邦、国等地域组织概念已没有明确的界限,体现出在春秋战国时期氏族群体之间的融合,即族群融合加强,D项正确;宗法观念在宗法制瓦解后长期影响中国古代甚至现代社会,排除A项;西周时期就有相对成熟的国家机构,排除B项;春秋战国时期礼崩乐坏,排除C项。

11.(2024·嘉兴)战国时期的变法运动,在经济领域的核心任务,是围绕“耕战”目标,推行重农政策,强化国家经济汲取力与社会动员力。比如,商鞅变法中的“废井田、开阡陌”措施,就体现了这一任务。据此判断,战国时期的变法运动( )

A.意图平衡各国实力 B.着眼于改变经济结构

C.旨在实现富国强兵 D.以重构大一统为目标

[解析] 根据材料“推行重农政策,强化国家经济汲取力与社会动员力”并结合所学知识可知,战国时期的变法运动旨在实现富国强兵,以便在兼并战争中取得优势地位,C项正确;战国时期变法运动的目的是富国强兵,并在兼并战争中取得胜利,并非为了平衡各国实力,排除A项;据材料可知,战国时期的变法运动通过推行重农政策,着眼于提高国家经济和军事实力,排除B项;战国时期变法运动的目的是富国强兵,富国强兵的目的不一定是为了大一统,也有防止被其他国家兼并的原因,排除D项。

12.(2024·淮安)商鞅变法时,令拥有两名以上成年男丁的农户分为小家庭,一“室”变多“户”,原来以“室”为单位的土地人口由官府析分登记在各“户”之下,农民成为国家课役农。商鞅的这一改革措施( )

A.瓦解了宗族血缘关系 B.推动了社会形态转变

C.提高了基层治理能力 D.维护了井田制的稳定

[解析] 依据材料并结合所学可知,商鞅变法时推行小家庭制,刺激了小农户数的增长,有利于促进小农经济的形成,进而推动了社会形态转变,B项正确;材料与宗族血缘关系瓦解无关,排除A项;材料中的措施与提高基层治理能力关系不大,排除C项;商鞅变法促进了井田制的瓦解,而非维护,排除D项。

二、非选择题

13.(2024·山东聊城)阅读材料,回答问题。

中华文明的突破

材料一 所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建。所谓轴心突破,即雅斯贝尔斯所谓轴心时代的精神突破,它是人类文明史上第一次重大的精神突破。这次精神突破的标志,就是世界几大主要文化类型分别诞生了各自主要的文化代表和思想主张……以后的人类思想就围绕着这些轴心开始旋转,形成了一部波澜壮阔的思想文化史。

——摘编自赵士林《中华民族:

未完成的精神突破》

材料二 中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代。这种突破,从思想层面看,表现在诸子百家思想的出现。这些新的思想奠定了中国哲学的基本路向,其价值观念也如基因一样不断在以后长达两千年的历史中重构着中国的政治与社会形态。与思想突破互为因果的是春秋战国时代社会层面的变化。这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮。

——摘编自李磊《编户齐民制与

传统中国的国家能力》

根据以上材料并结合所学知识,以“春秋战国时代中华文明的突破”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

[答案] 示例:春秋战国时代中华文明的突破。

春秋战国时代是中华文明的突破时期,百家争鸣是“轴心时代”人类精神突破的重要组成部分。这一时期,社会处于大动荡、大变革、大发展之中。一方面,诸侯纷争,各民族进一步交融,华夏认同观念产生,华夏族发展壮大;另一方面,社会经济发展促使阶级关系出现新变化,贵族等级体系趋于瓦解,士阶层崛起。他们提出了自己的政治主张和治国济世的各种方案,试图影响现实政治。各国统治者出于争霸战争的需要,争相礼贤下士,招揽人才。这推动了学术思想与文化教育的繁荣,促进了“百家争鸣”局面的形成。

“百家争鸣”是中华文明突破的重要标志。以孔子、老子、墨子、韩非子为代表的诸多思想先贤,分别创立了儒、道、墨、法等学派,各学派间互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系,也形成了中华文化兼容并包、宽容开放的特点。其中,儒家孕育了我国传统文化中的政治理想和道德标准,成为西汉以后传统文化的主流;道家构成了传统思想文化的哲学基础;法家学说则成为历代政治家、改革家励精图治、变法图强的理论武器,促进了国家大一统的实现与中央集权制的萌芽与建立。

总之,春秋战国时代中华文明的突破,奠定了中国传统文化的基础,培育了中华民族的民族性格,为后世治国理政和道德建设提供了有益借鉴,对当时及此后中国历史的发展与转型,起了巨大的奠基与推动作用,成为中华文明的源头活水。

[解析] 首先,分析材料内容,根据材料“所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建”可知精神突破的概念;根据材料“中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代”可得出,中华文明的精神突破发生在春秋战国时代;根据材料“思想层面看,表现在诸子百家思想的出现”可分析得出,百家争鸣是中华文明突破的重要标志;根据材料“这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮”可分析得出,春秋战国时代中华文明的突破,奠定了中国传统文化的基础,培育了中华民族的民族性格,为后世治国理政和道德建设提供了有益借鉴。其次,结合相关史实,对论题进行论证。要注意史论结合,论从史出,紧扣论题。

一、选择题

1.[2023江苏]春秋时期,晋国在兼并虞国等同姓方国时,也与无终戎等北方诸戎和好,以免在同楚国争霸过程中腹背受敌。这一现象表明当时( )

A.北方诸戎已融入华夏族

B.政治权力下移至卿大夫

C.楚国吴起变法成效显著

D.宗法政治体制遭到破坏

2.[2023辽宁省实验中学等三校模拟]《左传·成公十一年》记载,晋国的郤至与周天子争田,周天子命属下讼诸晋国。《左传·僖公二十八年》记载,“卫侯与元咺讼”于晋。卫国大夫元咺告卫侯杀人而发生诉讼,周襄王派王子虎审理此案,最后卫侯败诉。这样的案例在《左传》中有很多。这说明( )

A.土地国有制已瓦解 B.统治秩序受到冲击

C.以法治国成为主流 D.社会矛盾更加尖锐

3.[2022广东]考古材料是研究历史的重要依据。下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

材料 结论

A 内蒙古克什克腾旗出土商朝青铜器 商朝的统治范围到达内蒙古地区

B 山西晋国都邑遗址出土春秋早期的铁器残片 春秋早期已经使用铁器

C 湖北大冶古铜矿遗址出土东周时代的陶片 大冶古铜矿的开采时间不早于东周

D 西安秦始皇陵兵马俑坑出土铁镞(箭头) 秦朝军队主要使用铁制兵器

4.[2023大连模拟]战国时期各国境内都有其他国家的货币。燕地出土有赵、韩、魏的布币和齐的刀币;赵地出土有韩、魏的布币和齐、燕的刀币;巴蜀地区还出土过燕国的刀币。这反映了战国时期 ( )

A.长途贩运的兴盛 B.商品经济的发展

C.货币统一的缺失 D.货币流通的广泛

5.[2021江苏]有学者认为,《睡虎地秦简·为吏之道》是供学习为吏者使用的识字课本。其末尾附录的两条魏律(颁布于公元前252年)规定:商贾和经营客店者“勿令为户”,不分给他们田地、房屋;派其从军,杀牛犒赏全军时,不给他们肉吃。由此可见( )

A.魏律成为秦吏准绳 B.强制耕战成效显著

C.秦国实行以吏为师 D.抑商思想影响渐广

6.[2023武汉武昌区质检]春秋各国,宗室贵族相互倾轧,胜者对待失败者最常用的手段就是“分其室”;商鞅实行变法,“令民父子兄弟同室内息者为禁”,将大家族分为小家庭,一“室”变多“户”,由官府析分登记。这一变化说明( )

A.分封制度不断强化 B.礼乐制度不复存在

C.伦理道德日益败坏 D.社会转型趋势明显

7.[2023新课标卷]荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

8.儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同则上下和”;墨家学派认为乐“与君子听之,废君子听治”“与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者( )

A.文化取向的迥异 B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧 D.生活态度的差异

9.(2023·武汉)春秋时期,齐国管仲下令齐人只用鲁缟,鲁缟大卖,很多鲁国百姓放弃种粮,加入纺织业。一年后,管仲又下令齐人不得购买鲁缟,还大幅抬高本国粮价。此外,管仲还如法炮制了“买狐降代(代国)”“买械制衡(衡山国)”。材料表明( )

A.齐国推行重农抑商政策

B.战争阻碍多元一体进程

C.鲁国经济发展相对滞后

D.经济手段助推诸侯争霸

10.(2024·临沂)春秋战国时期 ,各地形成的以“国”为中心的地域组织逐渐取代传统的氏族群体 ,“邦” “国”“邦族”“国族”等地域组织概念已没有明确的界限。这表明( )

A.宗法观念瓦解 B.国家制度成熟

C.礼乐文化鼎盛 D.族群融合加强

11.(2024·嘉兴)战国时期的变法运动,在经济领域的核心任务,是围绕“耕战”目标,推行重农政策,强化国家经济汲取力与社会动员力。比如,商鞅变法中的“废井田、开阡陌”措施,就体现了这一任务。据此判断,战国时期的变法运动( )

A.意图平衡各国实力 B.着眼于改变经济结构

C.旨在实现富国强兵 D.以重构大一统为目标

12.(2024·淮安)商鞅变法时,令拥有两名以上成年男丁的农户分为小家庭,一“室”变多“户”,原来以“室”为单位的土地人口由官府析分登记在各“户”之下,农民成为国家课役农。商鞅的这一改革措施( )

A.瓦解了宗族血缘关系 B.推动了社会形态转变

C.提高了基层治理能力 D.维护了井田制的稳定

二、非选择题

13.(2024·山东聊城)阅读材料,回答问题。

中华文明的突破

材料一 所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建。所谓轴心突破,即雅斯贝尔斯所谓轴心时代的精神突破,它是人类文明史上第一次重大的精神突破。这次精神突破的标志,就是世界几大主要文化类型分别诞生了各自主要的文化代表和思想主张……以后的人类思想就围绕着这些轴心开始旋转,形成了一部波澜壮阔的思想文化史。

——摘编自赵士林《中华民族:

未完成的精神突破》

材料二 中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代。这种突破,从思想层面看,表现在诸子百家思想的出现。这些新的思想奠定了中国哲学的基本路向,其价值观念也如基因一样不断在以后长达两千年的历史中重构着中国的政治与社会形态。与思想突破互为因果的是春秋战国时代社会层面的变化。这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮。

——摘编自李磊《编户齐民制与

传统中国的国家能力》

根据以上材料并结合所学知识,以“春秋战国时代中华文明的突破”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

诸侯纷争与变法运动

一、选择题

1.[2023江苏]春秋时期,晋国在兼并虞国等同姓方国时,也与无终戎等北方诸戎和好,以免在同楚国争霸过程中腹背受敌。这一现象表明当时( )

A.北方诸戎已融入华夏族

B.政治权力下移至卿大夫

C.楚国吴起变法成效显著

D.宗法政治体制遭到破坏

解析 结合所学可知,春秋时期,一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立其霸主地位,材料即是对此现象的反映,表明当时宗法政治体制遭到破坏,D项正确;根据“也与无终戎等北方诸戎和好”可知,材料只能说明晋国与北方诸戎交好,无法说明北方诸戎已融入华夏族,排除A项;材料未涉及权力下移的相关信息,排除B项;材料中给出的时间是“春秋时期”,吴起变法发生在战国时期,排除C项。

2.[2023辽宁省实验中学等三校模拟]《左传·成公十一年》记载,晋国的郤至与周天子争田,周天子命属下讼诸晋国。《左传·僖公二十八年》记载,“卫侯与元咺讼”于晋。卫国大夫元咺告卫侯杀人而发生诉讼,周襄王派王子虎审理此案,最后卫侯败诉。这样的案例在《左传》中有很多。这说明( )

A.土地国有制已瓦解 B.统治秩序受到冲击

C.以法治国成为主流 D.社会矛盾更加尖锐

解析 据材料“晋国的郤至与周天子争田”可知,周天子的权威下降,据材料“卫国大夫元咺告卫侯杀人而发生诉讼……卫侯败诉”可知,卿大夫挑战诸侯的权威,综上可知,春秋时期原有的统治秩序受到冲击,故选B项;土地国有制瓦解于战国时期,材料时间为春秋时期,排除A项;材料不涉及治国理论问题,排除C项;社会矛盾涉及多方面,仅由材料信息不能得出D项结论。

3.[2022广东]考古材料是研究历史的重要依据。下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是( )

材料 结论

A 内蒙古克什克腾旗出土商朝青铜器 商朝的统治范围到达内蒙古地区

B 山西晋国都邑遗址出土春秋早期的铁器残片 春秋早期已经使用铁器

C 湖北大冶古铜矿遗址出土东周时代的陶片 大冶古铜矿的开采时间不早于东周

D 西安秦始皇陵兵马俑坑出土铁镞(箭头) 秦朝军队主要使用铁制兵器

解析 山西晋国都邑遗址出土春秋早期的铁器残片,说明春秋早期已经使用铁器,B项正确;内蒙古克什克腾旗出土的商朝青铜器可能是通过贸易等方式传入当地的,内蒙古地区不一定属于商朝的统治范围,排除A项;湖北大冶古铜矿遗址出土东周时代的陶片,这不能说明大冶古铜矿的开采时间不早于东周,排除C项;西安秦始皇陵兵马俑坑出土铁镞(箭头)不代表秦朝军队主要使用铁制兵器,排除D项。

4.[2023大连模拟]战国时期各国境内都有其他国家的货币。燕地出土有赵、韩、魏的布币和齐的刀币;赵地出土有韩、魏的布币和齐、燕的刀币;巴蜀地区还出土过燕国的刀币。这反映了战国时期 ( )

A.长途贩运的兴盛 B.商品经济的发展

C.货币统一的缺失 D.货币流通的广泛

解析 货币是用于商品交换的一般等价物,材料中战国时期各国境内都有其他国家的货币,说明当时商品经济发展,各国之间有一定的经济往来,B项正确;长途贩运的兴盛在明清时期,排除A项;材料强调战国时期商品经济发展,与货币统一的缺失无关,货币流通的广泛也不符合材料主旨,排除C、D两项。

5.[2021江苏]有学者认为,《睡虎地秦简·为吏之道》是供学习为吏者使用的识字课本。其末尾附录的两条魏律(颁布于公元前252年)规定:商贾和经营客店者“勿令为户”,不分给他们田地、房屋;派其从军,杀牛犒赏全军时,不给他们肉吃。由此可见( )

A.魏律成为秦吏准绳 B.强制耕战成效显著

C.秦国实行以吏为师 D.抑商思想影响渐广

解析 由对商贾和经营客店者“不分给他们田地、房屋;派其从军,杀牛犒赏全军时,不给他们肉吃”可知,这体现了抑商政策;由这两条魏律的颁布时间迟于商鞅变法(开始于公元前356年)可知,其受到抑商政策的影响。由此可知,D项正确。

6.[2023武汉武昌区质检]春秋各国,宗室贵族相互倾轧,胜者对待失败者最常用的手段就是“分其室”;商鞅实行变法,“令民父子兄弟同室内息者为禁”,将大家族分为小家庭,一“室”变多“户”,由官府析分登记。这一变化说明( )

A.分封制度不断强化 B.礼乐制度不复存在

C.伦理道德日益败坏 D.社会转型趋势明显

解析 解答本题需要重点分析变化后的内容,具体分析如下:

春秋战国时期,分封制度逐渐瓦解,排除A项;春秋战国时期礼乐制度仍有一定的影响力,排除B项;材料与伦理道德无关,排除C项。

7.[2023新课标卷]荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

解析 荀子是战国时期著名的儒家学者,他认为人性恶,主张隆礼重法;韩非、李斯作为法家学派代表人物,均主张严刑峻法。三人在治国方略上共同主张的是重刑罚,故A项正确。“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”出自《孟子》、“道之以德,齐之以礼,有耻且格”出自《论语》、“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”出自老子的《道德经》,均不符合材料中重刑罚的治国方略,B、C、D三项均排除。

8.儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同则上下和”;墨家学派认为乐“与君子听之,废君子听治”“与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者( )

A.文化取向的迥异 B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧 D.生活态度的差异

解析 儒家学派代表的是统治阶级的利益,墨家学派代表的是被统治阶级的利益,二者对“乐”的看法不同,反映出两者不同的政治立场,故B项正确。

9.(2023·武汉)春秋时期,齐国管仲下令齐人只用鲁缟,鲁缟大卖,很多鲁国百姓放弃种粮,加入纺织业。一年后,管仲又下令齐人不得购买鲁缟,还大幅抬高本国粮价。此外,管仲还如法炮制了“买狐降代(代国)”“买械制衡(衡山国)”。材料表明( )

A.齐国推行重农抑商政策

B.战争阻碍多元一体进程

C.鲁国经济发展相对滞后

D.经济手段助推诸侯争霸

[解析] 根据材料“春秋时期,齐国管仲下令齐人只用鲁缟,鲁缟大卖,很多鲁国百姓放弃种粮,加入纺织业。一年后,管仲又下令齐人不得购买鲁缟,还大幅抬高本国粮价。”可知,春秋时期,管仲通过经济手段削弱了鲁国的实力,这为齐国发动争霸战争奠定了一定基础,D项正确;材料无法得出齐国推行重农抑商政策的信息,与题意无关,排除A项;春秋战国时期的争霸兼并战争客观上有利于推动多元一体的进程,排除B项;材料并未比较齐国与鲁国的经济发展状况,无法得出鲁国经济发展相对滞后的信息,排除C项。

10.(2024·临沂)春秋战国时期 ,各地形成的以“国”为中心的地域组织逐渐取代传统的氏族群体 ,“邦” “国”“邦族”“国族”等地域组织概念已没有明确的界限。这表明( )

A.宗法观念瓦解 B.国家制度成熟

C.礼乐文化鼎盛 D.族群融合加强

[解析] 根据题干信息春秋战国时期地域组织逐渐取代传统氏族群体,邦、国等地域组织概念已没有明确的界限,体现出在春秋战国时期氏族群体之间的融合,即族群融合加强,D项正确;宗法观念在宗法制瓦解后长期影响中国古代甚至现代社会,排除A项;西周时期就有相对成熟的国家机构,排除B项;春秋战国时期礼崩乐坏,排除C项。

11.(2024·嘉兴)战国时期的变法运动,在经济领域的核心任务,是围绕“耕战”目标,推行重农政策,强化国家经济汲取力与社会动员力。比如,商鞅变法中的“废井田、开阡陌”措施,就体现了这一任务。据此判断,战国时期的变法运动( )

A.意图平衡各国实力 B.着眼于改变经济结构

C.旨在实现富国强兵 D.以重构大一统为目标

[解析] 根据材料“推行重农政策,强化国家经济汲取力与社会动员力”并结合所学知识可知,战国时期的变法运动旨在实现富国强兵,以便在兼并战争中取得优势地位,C项正确;战国时期变法运动的目的是富国强兵,并在兼并战争中取得胜利,并非为了平衡各国实力,排除A项;据材料可知,战国时期的变法运动通过推行重农政策,着眼于提高国家经济和军事实力,排除B项;战国时期变法运动的目的是富国强兵,富国强兵的目的不一定是为了大一统,也有防止被其他国家兼并的原因,排除D项。

12.(2024·淮安)商鞅变法时,令拥有两名以上成年男丁的农户分为小家庭,一“室”变多“户”,原来以“室”为单位的土地人口由官府析分登记在各“户”之下,农民成为国家课役农。商鞅的这一改革措施( )

A.瓦解了宗族血缘关系 B.推动了社会形态转变

C.提高了基层治理能力 D.维护了井田制的稳定

[解析] 依据材料并结合所学可知,商鞅变法时推行小家庭制,刺激了小农户数的增长,有利于促进小农经济的形成,进而推动了社会形态转变,B项正确;材料与宗族血缘关系瓦解无关,排除A项;材料中的措施与提高基层治理能力关系不大,排除C项;商鞅变法促进了井田制的瓦解,而非维护,排除D项。

二、非选择题

13.(2024·山东聊城)阅读材料,回答问题。

中华文明的突破

材料一 所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建。所谓轴心突破,即雅斯贝尔斯所谓轴心时代的精神突破,它是人类文明史上第一次重大的精神突破。这次精神突破的标志,就是世界几大主要文化类型分别诞生了各自主要的文化代表和思想主张……以后的人类思想就围绕着这些轴心开始旋转,形成了一部波澜壮阔的思想文化史。

——摘编自赵士林《中华民族:

未完成的精神突破》

材料二 中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代。这种突破,从思想层面看,表现在诸子百家思想的出现。这些新的思想奠定了中国哲学的基本路向,其价值观念也如基因一样不断在以后长达两千年的历史中重构着中国的政治与社会形态。与思想突破互为因果的是春秋战国时代社会层面的变化。这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮。

——摘编自李磊《编户齐民制与

传统中国的国家能力》

根据以上材料并结合所学知识,以“春秋战国时代中华文明的突破”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

[答案] 示例:春秋战国时代中华文明的突破。

春秋战国时代是中华文明的突破时期,百家争鸣是“轴心时代”人类精神突破的重要组成部分。这一时期,社会处于大动荡、大变革、大发展之中。一方面,诸侯纷争,各民族进一步交融,华夏认同观念产生,华夏族发展壮大;另一方面,社会经济发展促使阶级关系出现新变化,贵族等级体系趋于瓦解,士阶层崛起。他们提出了自己的政治主张和治国济世的各种方案,试图影响现实政治。各国统治者出于争霸战争的需要,争相礼贤下士,招揽人才。这推动了学术思想与文化教育的繁荣,促进了“百家争鸣”局面的形成。

“百家争鸣”是中华文明突破的重要标志。以孔子、老子、墨子、韩非子为代表的诸多思想先贤,分别创立了儒、道、墨、法等学派,各学派间互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系,也形成了中华文化兼容并包、宽容开放的特点。其中,儒家孕育了我国传统文化中的政治理想和道德标准,成为西汉以后传统文化的主流;道家构成了传统思想文化的哲学基础;法家学说则成为历代政治家、改革家励精图治、变法图强的理论武器,促进了国家大一统的实现与中央集权制的萌芽与建立。

总之,春秋战国时代中华文明的突破,奠定了中国传统文化的基础,培育了中华民族的民族性格,为后世治国理政和道德建设提供了有益借鉴,对当时及此后中国历史的发展与转型,起了巨大的奠基与推动作用,成为中华文明的源头活水。

[解析] 首先,分析材料内容,根据材料“所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建”可知精神突破的概念;根据材料“中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代”可得出,中华文明的精神突破发生在春秋战国时代;根据材料“思想层面看,表现在诸子百家思想的出现”可分析得出,百家争鸣是中华文明突破的重要标志;根据材料“这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮”可分析得出,春秋战国时代中华文明的突破,奠定了中国传统文化的基础,培育了中华民族的民族性格,为后世治国理政和道德建设提供了有益借鉴。其次,结合相关史实,对论题进行论证。要注意史论结合,论从史出,紧扣论题。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进