第1课 中华文明的起源与早期国家 课时练习(含解析) 统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 课时练习(含解析) 统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 263.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-14 17:39:29 | ||

图片预览

文档简介

中华文明的起源与早期国家

一、选择题

1.[2023山东]私有财产是生产力发展到一定程度的产物。下列与陶器相关的考古发现中,可以用来作为私有财产已出现证据的是( )

A.遗址出土有陶器和较多陶器碎片

B.多人合葬墓随葬品有陶钵、陶罐、骨器等

C.单人墓随葬品有陶器、石磬、玉钺等百余件

D.陶器上绘有丰富多彩的几何图案和动植物纹样

2.[2023湖南]湖南澧县城头山古城遗址距今约6 000年,是中国迄今已知最早的新石器时代城址。城址内外发掘出大片房屋建筑遗址,多座陶窑,以及中国迄今已知最早的祭坛和古稻田。这说明( )

A.城市是最早出现的人类文明要素

B.长江流域是中华文明的重要源头

C.古城先民已摆脱对渔猎采集的依赖

D.遗址所处时代已迈入阶级社会门槛

3.[2023广东]有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是

( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

4.[2023江苏联考]康叔是“周武王同母少弟”,被周公分封于卫。卫国原是殷商旧地,周公嘱咐康叔尊重殷商的传统,任用“殷之贤人君子长者”。康叔受封时不仅带去了大量周族人,还随迁了殷民七族,殷民宗族首领也在卫国任职。这反映出西周分封( )

A.导致王权的逐渐衰微 B.实现国家对地方的垂直管理

C.挑战了宗法贵族体系 D.有利于族群认同意识的形成

5.[2022全国卷乙]

据上图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣( )

A.推动了南北农业经济进步

B.依赖大规模商业活动开展

C.反映了南北方联系的加强

D.缘于统治区域扩大到江南

6.(2024·太原)据考古研究,位于山西的陶寺遗址距今约4000年左右,遗址中发现了规模空前的城址、气势恢宏的宫殿、独立的仓储区、管理有序的手工业区等,同类遗址在晋西南已发现70余处。由此可推知当时( )

A.陶寺先民开始聚族而居

B.社会的生产力水平异常低下

C.陶寺遗址初具国家特征

D.黄河下游深受陶寺文化影响

7.(2024·桂林)在中国远古传说中,伏羲氏教民田猎和捕鱼,神农氏教民使用农具,进行农业耕作活动。而伏羲氏之前的燧人氏发明钻木取火之法并教民熟食。上述三人所处的时代应当理解为自远古至农业产生这一过程中社会发展的三个阶段。由此可知( )

A.传说承载了一定的历史信息

B.中华文明呈现多元一体特征

C.农业是早期国家形成的基础

D.传说是远古研究的主要史料

8.(2023·武汉)五帝时代指的是古史传说中夏代以前的中国上古时代。根据文献记载,“五帝”的提法当始于西周或春秋时期,目前所见关于五帝时代的文献都在晚商以后。东汉的《越绝书·宝剑篇》记载:“赫胥(黄帝之孙)之时,以石为兵,断树木为宫室。”这表明( )

A.先民对远古时期记载丰富

B.五帝时代与考古学发现已经相互印证

C.古史记录系统的周密完备

D.传世文献提供了五帝时代存在的可能

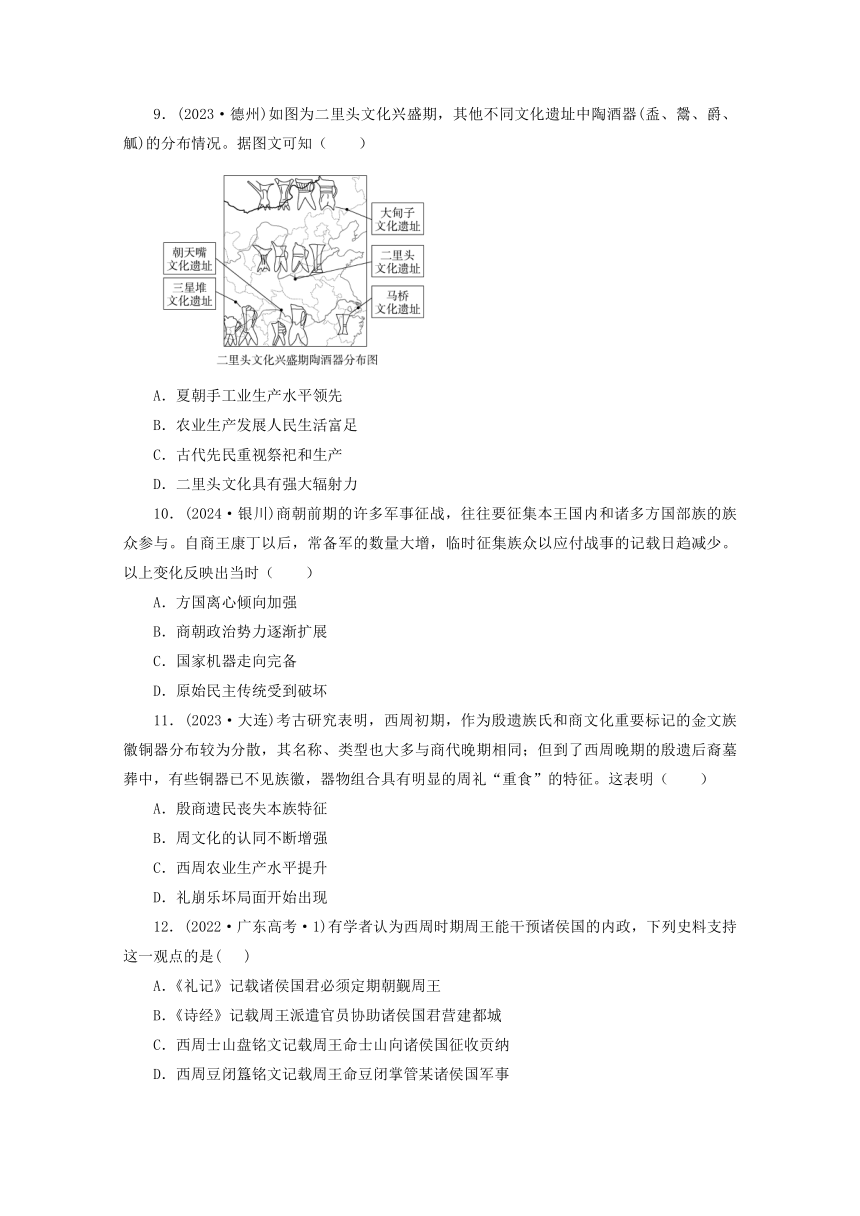

9.(2023·德州)如图为二里头文化兴盛期,其他不同文化遗址中陶酒器(盉、鬶、爵、觚)的分布情况。据图文可知( )

A.夏朝手工业生产水平领先

B.农业生产发展人民生活富足

C.古代先民重视祭祀和生产

D.二里头文化具有强大辐射力

10.(2024·银川)商朝前期的许多军事征战,往往要征集本王国内和诸多方国部族的族众参与。自商王康丁以后,常备军的数量大增,临时征集族众以应付战事的记载日趋减少。以上变化反映出当时( )

A.方国离心倾向加强

B.商朝政治势力逐渐扩展

C.国家机器走向完备

D.原始民主传统受到破坏

11.(2023·大连)考古研究表明,西周初期,作为殷遗族氏和商文化重要标记的金文族徽铜器分布较为分散,其名称、类型也大多与商代晚期相同;但到了西周晚期的殷遗后裔墓葬中,有些铜器已不见族徽,器物组合具有明显的周礼“重食”的特征。这表明( )

A.殷商遗民丧失本族特征

B.周文化的认同不断增强

C.西周农业生产水平提升

D.礼崩乐坏局面开始出现

12.(2022·广东高考·1)有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

二、非选择题

13.(2023·新课标卷·43)阅读材料,完成下列要求。

材料 中华文明在五千多年不间断发展的历史进程中,融汇各地域文化的涓涓细流,内涵不断丰富,影响逐渐扩大,形成“六合同风,九州共贯”的气象。

选择一个地域,结合所学中国古代史知识,以具体史实阐述该地域对于中华文明发展的贡献。(要求:选择的地域与史实须相互吻合,表述清晰,观点正确)

中华文明的起源与早期国家

一、选择题

1.[2023山东]私有财产是生产力发展到一定程度的产物。下列与陶器相关的考古发现中,可以用来作为私有财产已出现证据的是( )

A.遗址出土有陶器和较多陶器碎片

B.多人合葬墓随葬品有陶钵、陶罐、骨器等

C.单人墓随葬品有陶器、石磬、玉钺等百余件

D.陶器上绘有丰富多彩的几何图案和动植物纹样

解析 在人类社会早期,由于生产力不发达,为了生存,人们不得不过着集体生活,随着生产力的发展,出现了私有财产,其所有权归属个人,结合“单人墓”“陶器……百余件”可知,该墓葬中的财产属于私人所有,故选C项;“有陶器和较多陶器碎片”仅能说明当时出现了制陶业,且材料中也没有涉及该陶器的所有权归属问题,A项排除;“多人合葬墓”说明此时期还过着集体生活,这与私有财产出现的条件不一致,B项排除;D项说明当时人类的陶器制作具备一定的水平,但是不能说明当时出现私有财产,排除。

2.[2023湖南]湖南澧县城头山古城遗址距今约6 000年,是中国迄今已知最早的新石器时代城址。城址内外发掘出大片房屋建筑遗址,多座陶窑,以及中国迄今已知最早的祭坛和古稻田。这说明( )

A.城市是最早出现的人类文明要素

B.长江流域是中华文明的重要源头

C.古城先民已摆脱对渔猎采集的依赖

D.遗址所处时代已迈入阶级社会门槛

解析 由“湖南澧县城头山古城遗址距今约6 000年”并结合所学知识可知,该遗址位于长江流域;由“是中国迄今已知最早的新石器时代城址……祭坛和古稻田”可知,该地区出现了城市、祭坛和稻田等文明要素。由此可知,长江流域是中华文明的重要源头,B项正确。不能仅仅根据“是中国迄今已知最早的新石器时代城址”就得出“城市是最早出现的人类文明要素”,A项排除;根据材料无法得出“古城先民已摆脱对渔猎采集的依赖”,且“摆脱”说法绝对,C项排除;迈入阶级社会的前提是私有制产生,阶级分化明显,但材料无法反映当时出现了私有制和贫富分化(阶级分化),D项排除。

3.[2023广东]有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是

( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

解析 结合所学知识,西周豆闭簋属于一手史料,具有较高的史料价值,“周王命豆闭掌管某诸侯国军事”说明当时周王可以通过干预地方诸侯的人事任免,来干预诸侯国的内政,故选D项;诸侯国君朝觐天子、向周王纳贡都是分封制下地方诸侯应履行的义务,不属于诸侯国的内政,排除A、C两项;“协助诸侯国君”说明周王派遣的官员只能起到外在协助的作用,排除B项。

4.[2023江苏联考]康叔是“周武王同母少弟”,被周公分封于卫。卫国原是殷商旧地,周公嘱咐康叔尊重殷商的传统,任用“殷之贤人君子长者”。康叔受封时不仅带去了大量周族人,还随迁了殷民七族,殷民宗族首领也在卫国任职。这反映出西周分封( )

A.导致王权的逐渐衰微 B.实现国家对地方的垂直管理

C.挑战了宗法贵族体系 D.有利于族群认同意识的形成

解析 据材料“康叔受封时不仅带去了大量周族人,还随迁了殷民七族”等信息并结合所学知识可知,分封制加强了周部族和其他地区的联系,扩大了西周的统治疆域,有利于族群认同意识的形成,故选D项;材料未体现地方势力挑战天子的权威,导致王权的逐渐衰微由材料得不出来,排除A项;分封制下,周王对地方实行的是间接管理,排除B项;分封制与宗法制互为表里,排除C项。

5.[2022全国卷乙]

据上图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣( )

A.推动了南北农业经济进步

B.依赖大规模商业活动开展

C.反映了南北方联系的加强

D.缘于统治区域扩大到江南

解析 由地图信息可知,商和西周的政治中心以及主要诸侯国都集中在黄河流域,而制造青铜器所需要的重要原材料铜矿主要分布在长江流域,因此制造青铜器需要将南方的铜矿运到北方,这一过程反映的是南北方联系的加强,故选C项。材料体现的是手工业而非“农业”,故A项错误。以青铜铸造为代表的官营手工业产品并未投入市场,不涉及“商业活动”,B项错误。统治区域扩大会为铸造青铜器提供更多原料选择,但与青铜铸造的繁荣没有直接的因果关联,D项错误。

6.(2024·太原)据考古研究,位于山西的陶寺遗址距今约4000年左右,遗址中发现了规模空前的城址、气势恢宏的宫殿、独立的仓储区、管理有序的手工业区等,同类遗址在晋西南已发现70余处。由此可推知当时( )

A.陶寺先民开始聚族而居

B.社会的生产力水平异常低下

C.陶寺遗址初具国家特征

D.黄河下游深受陶寺文化影响

[解析] 据本题材料概括得出主要结论是:考古研究中陶寺遗址发现了城址、宫殿、仓储区、手工业区,尤其是城址和宫殿的发现,体现了陶寺遗址已经初具国家特征,C项正确;在旧石器时代先民就已经开始聚族而居,排除A项;新石器时代原始农业已经产生,生产力水平有了一定程度提高,排除B项;陶寺文化位于黄河中游,排除D项。

7.(2024·桂林)在中国远古传说中,伏羲氏教民田猎和捕鱼,神农氏教民使用农具,进行农业耕作活动。而伏羲氏之前的燧人氏发明钻木取火之法并教民熟食。上述三人所处的时代应当理解为自远古至农业产生这一过程中社会发展的三个阶段。由此可知( )

A.传说承载了一定的历史信息

B.中华文明呈现多元一体特征

C.农业是早期国家形成的基础

D.传说是远古研究的主要史料

[解析] 依据材料“伏羲氏教民田猎和捕鱼,神农氏教民使用农具,进行农业耕作活动。而伏羲氏之前的燧人氏发明钻木取火之法并教民熟食”可知,远古传说中关于伏羲氏、神农氏和燧人氏的信息,与早期人类社会历史的演进阶段存在某种相似性,这说明远古传说承载了一定的历史信息,但其作为远古研究的史料需要谨慎运用,还需要其他史料作为辅证,A项正确;材料体现的是远古传说承载了一定的历史信息,无法得出中华文明起源的特征和早期国家形成等问题,排除B、C两项;传说作为远古研究的史料需要谨慎运用,还需要其他史料作为辅证,排除D项。

8.(2023·武汉)五帝时代指的是古史传说中夏代以前的中国上古时代。根据文献记载,“五帝”的提法当始于西周或春秋时期,目前所见关于五帝时代的文献都在晚商以后。东汉的《越绝书·宝剑篇》记载:“赫胥(黄帝之孙)之时,以石为兵,断树木为宫室。”这表明( )

A.先民对远古时期记载丰富

B.五帝时代与考古学发现已经相互印证

C.古史记录系统的周密完备

D.传世文献提供了五帝时代存在的可能

[解析] 根据材料可知,“五帝”的提法出现在西周或春秋,关于五帝时代的记载在晚商之后,东汉时也出现了对黄帝之孙赫胥的记载,说明并未有五帝时代相关史料的记载,故传世文献只是提供了五帝时代有真实历史背景的可能性,D项正确;材料无法得出先民对远古时期记载丰富,排除A项;材料无法得出五帝时代与考古学发现已经相互印证,排除B项;“周密完备”表述过于绝对,排除C项。

9.(2023·德州)如图为二里头文化兴盛期,其他不同文化遗址中陶酒器(盉、鬶、爵、觚)的分布情况。据图文可知( )

A.夏朝手工业生产水平领先

B.农业生产发展人民生活富足

C.古代先民重视祭祀和生产

D.二里头文化具有强大辐射力

[解析] 根据图片信息可知二里头遗址出现的酒器与其他遗址出现的酒器具有很大的相似性,说明文明之间相互影响,D项正确;题干没有涉及与其他朝代手工业水平的对比,无法得出夏朝手工业生产水平领先的结论,排除A项;结合所学知识夏朝时期,生产力水平低下,人民生活相对低下,而且图片反映的是酒器,与农业生产无关,排除B项;图片反映的是酒器与祭祀无关,排除C项。

10.(2024·银川)商朝前期的许多军事征战,往往要征集本王国内和诸多方国部族的族众参与。自商王康丁以后,常备军的数量大增,临时征集族众以应付战事的记载日趋减少。以上变化反映出当时( )

A.方国离心倾向加强

B.商朝政治势力逐渐扩展

C.国家机器走向完备

D.原始民主传统受到破坏

[解析] 据本题材料信息概括得出主要结论:商朝自商王康丁以后国家很少临时征集族众以应付战事,据此可知,国家逐渐建立了常备军,说明国家机器走向完备,C项正确;本题没有涉及方国脱离商王朝中央的信息,排除A项;材料中“王国内和诸多方国部族的族众”也是商朝政治势力的一部分,材料不能说明商朝的政治势力的扩展,且与本题主要结论不一致,排除B项;“原始民主传统受到破坏”与本题结论“国家机器走向完备”不一致,排除D项。

11.(2023·大连)考古研究表明,西周初期,作为殷遗族氏和商文化重要标记的金文族徽铜器分布较为分散,其名称、类型也大多与商代晚期相同;但到了西周晚期的殷遗后裔墓葬中,有些铜器已不见族徽,器物组合具有明显的周礼“重食”的特征。这表明( )

A.殷商遗民丧失本族特征

B.周文化的认同不断增强

C.西周农业生产水平提升

D.礼崩乐坏局面开始出现

[解析] 据本题材料概括得出主要结论是:西周初期,殷商后裔使用的青铜器的名称、类型上与商代晚期差别不大,但到了西周晚期,殷商后裔的墓葬中发现的青铜器,已经不见商部族的族徽,器物组合也呈现周文化的特征,表明周文化的认同不断增强,B项正确;材料反映了殷商后裔对周文化的认同,但并不代表丧失了本族特征,排除A项;材料反映的是殷商后裔青铜器的使用情况,不能反映农业生产水平的提升,排除C项;材料中反映了殷商后裔在青铜器使用上符合周礼的要求,没有体现礼崩乐坏,排除D项。

12.(2022·广东高考·1)有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

[解析] 分封制规定,诸侯王在封国内享有军政大权,周王命人掌管诸侯国的军事,反映对诸侯国内政的干预,D项正确;朝觐周王、向周王缴纳贡纳属于诸侯的义务,要求诸侯尽义务不属于对诸侯权力的侵夺和对诸侯国内政的干预,排除A项、C项;周王派遣官员协助诸侯国君营建都城,也即承认诸侯国君有营建都城的权利,给予帮助算不上侵犯诸侯王的权力和干预诸侯国内政,排除B项。

二、非选择题

13.(2023·新课标卷·43)阅读材料,完成下列要求。

材料 中华文明在五千多年不间断发展的历史进程中,融汇各地域文化的涓涓细流,内涵不断丰富,影响逐渐扩大,形成“六合同风,九州共贯”的气象。

选择一个地域,结合所学中国古代史知识,以具体史实阐述该地域对于中华文明发展的贡献。(要求:选择的地域与史实须相互吻合,表述清晰,观点正确)

[答案] 地域:黄河流域。

观点:黄河流域是中华文明重要的发祥地。

论述:黄河流域气候适宜、土壤肥沃、动植物资源丰富,中国先民很早在这里繁衍生息。旧石器时代有丁村人、蓝田人,在新石器时代出现了仰韶文化、大汶口文化、龙山文化,代代先民繁衍生息、辛勤劳动,刻画出中华文明的成长轨迹。新石器时代,先民使用磨制石器工具,开创了原始农业和家畜饲养业,产生了各式各样的农业工具,生活逐渐稳定,由此进入农耕文明。生产生活方式的变化孕育了中国的自然观、时间观、宇宙观乃至伦理观。农耕的发展促进了制陶等手工业的发展,产生精美的陶器代表:彩陶和黑陶,兼具实用性和艺术性,奠定了中华文明精于工艺、善于创造的基因。生产的发展催生文字的出现,陶器上的刻画符号表达了先民的需求和意愿,之后文字逐渐摆脱图形的束缚,接近我们熟悉的样貌。由于农耕生产的发展,社会分化随之出现。新石器晚期大汶口文化、山西陶寺遗址中有宫殿建筑、天文建筑、礼器,阶级阶层分化明显,中国即将进入阶级社会的门槛,约公元前2070年禹建立我国最早的奴隶制国家夏朝。传说中五帝之首的黄帝是黄河中上游一带的部落首领,他联合另一部落首领炎帝,结成炎黄部落联盟,他们被后世尊称为华夏始祖,成为中华民族的纽带和精神核心。五帝中最后两位尧、舜,尧禅让于贤能的舜的做法成为后世国家治理中任人唯贤的思想源泉。

因此,黄河流域在中华文明起源过程扮演了中心的地位。

一、选择题

1.[2023山东]私有财产是生产力发展到一定程度的产物。下列与陶器相关的考古发现中,可以用来作为私有财产已出现证据的是( )

A.遗址出土有陶器和较多陶器碎片

B.多人合葬墓随葬品有陶钵、陶罐、骨器等

C.单人墓随葬品有陶器、石磬、玉钺等百余件

D.陶器上绘有丰富多彩的几何图案和动植物纹样

2.[2023湖南]湖南澧县城头山古城遗址距今约6 000年,是中国迄今已知最早的新石器时代城址。城址内外发掘出大片房屋建筑遗址,多座陶窑,以及中国迄今已知最早的祭坛和古稻田。这说明( )

A.城市是最早出现的人类文明要素

B.长江流域是中华文明的重要源头

C.古城先民已摆脱对渔猎采集的依赖

D.遗址所处时代已迈入阶级社会门槛

3.[2023广东]有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是

( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

4.[2023江苏联考]康叔是“周武王同母少弟”,被周公分封于卫。卫国原是殷商旧地,周公嘱咐康叔尊重殷商的传统,任用“殷之贤人君子长者”。康叔受封时不仅带去了大量周族人,还随迁了殷民七族,殷民宗族首领也在卫国任职。这反映出西周分封( )

A.导致王权的逐渐衰微 B.实现国家对地方的垂直管理

C.挑战了宗法贵族体系 D.有利于族群认同意识的形成

5.[2022全国卷乙]

据上图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣( )

A.推动了南北农业经济进步

B.依赖大规模商业活动开展

C.反映了南北方联系的加强

D.缘于统治区域扩大到江南

6.(2024·太原)据考古研究,位于山西的陶寺遗址距今约4000年左右,遗址中发现了规模空前的城址、气势恢宏的宫殿、独立的仓储区、管理有序的手工业区等,同类遗址在晋西南已发现70余处。由此可推知当时( )

A.陶寺先民开始聚族而居

B.社会的生产力水平异常低下

C.陶寺遗址初具国家特征

D.黄河下游深受陶寺文化影响

7.(2024·桂林)在中国远古传说中,伏羲氏教民田猎和捕鱼,神农氏教民使用农具,进行农业耕作活动。而伏羲氏之前的燧人氏发明钻木取火之法并教民熟食。上述三人所处的时代应当理解为自远古至农业产生这一过程中社会发展的三个阶段。由此可知( )

A.传说承载了一定的历史信息

B.中华文明呈现多元一体特征

C.农业是早期国家形成的基础

D.传说是远古研究的主要史料

8.(2023·武汉)五帝时代指的是古史传说中夏代以前的中国上古时代。根据文献记载,“五帝”的提法当始于西周或春秋时期,目前所见关于五帝时代的文献都在晚商以后。东汉的《越绝书·宝剑篇》记载:“赫胥(黄帝之孙)之时,以石为兵,断树木为宫室。”这表明( )

A.先民对远古时期记载丰富

B.五帝时代与考古学发现已经相互印证

C.古史记录系统的周密完备

D.传世文献提供了五帝时代存在的可能

9.(2023·德州)如图为二里头文化兴盛期,其他不同文化遗址中陶酒器(盉、鬶、爵、觚)的分布情况。据图文可知( )

A.夏朝手工业生产水平领先

B.农业生产发展人民生活富足

C.古代先民重视祭祀和生产

D.二里头文化具有强大辐射力

10.(2024·银川)商朝前期的许多军事征战,往往要征集本王国内和诸多方国部族的族众参与。自商王康丁以后,常备军的数量大增,临时征集族众以应付战事的记载日趋减少。以上变化反映出当时( )

A.方国离心倾向加强

B.商朝政治势力逐渐扩展

C.国家机器走向完备

D.原始民主传统受到破坏

11.(2023·大连)考古研究表明,西周初期,作为殷遗族氏和商文化重要标记的金文族徽铜器分布较为分散,其名称、类型也大多与商代晚期相同;但到了西周晚期的殷遗后裔墓葬中,有些铜器已不见族徽,器物组合具有明显的周礼“重食”的特征。这表明( )

A.殷商遗民丧失本族特征

B.周文化的认同不断增强

C.西周农业生产水平提升

D.礼崩乐坏局面开始出现

12.(2022·广东高考·1)有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

二、非选择题

13.(2023·新课标卷·43)阅读材料,完成下列要求。

材料 中华文明在五千多年不间断发展的历史进程中,融汇各地域文化的涓涓细流,内涵不断丰富,影响逐渐扩大,形成“六合同风,九州共贯”的气象。

选择一个地域,结合所学中国古代史知识,以具体史实阐述该地域对于中华文明发展的贡献。(要求:选择的地域与史实须相互吻合,表述清晰,观点正确)

中华文明的起源与早期国家

一、选择题

1.[2023山东]私有财产是生产力发展到一定程度的产物。下列与陶器相关的考古发现中,可以用来作为私有财产已出现证据的是( )

A.遗址出土有陶器和较多陶器碎片

B.多人合葬墓随葬品有陶钵、陶罐、骨器等

C.单人墓随葬品有陶器、石磬、玉钺等百余件

D.陶器上绘有丰富多彩的几何图案和动植物纹样

解析 在人类社会早期,由于生产力不发达,为了生存,人们不得不过着集体生活,随着生产力的发展,出现了私有财产,其所有权归属个人,结合“单人墓”“陶器……百余件”可知,该墓葬中的财产属于私人所有,故选C项;“有陶器和较多陶器碎片”仅能说明当时出现了制陶业,且材料中也没有涉及该陶器的所有权归属问题,A项排除;“多人合葬墓”说明此时期还过着集体生活,这与私有财产出现的条件不一致,B项排除;D项说明当时人类的陶器制作具备一定的水平,但是不能说明当时出现私有财产,排除。

2.[2023湖南]湖南澧县城头山古城遗址距今约6 000年,是中国迄今已知最早的新石器时代城址。城址内外发掘出大片房屋建筑遗址,多座陶窑,以及中国迄今已知最早的祭坛和古稻田。这说明( )

A.城市是最早出现的人类文明要素

B.长江流域是中华文明的重要源头

C.古城先民已摆脱对渔猎采集的依赖

D.遗址所处时代已迈入阶级社会门槛

解析 由“湖南澧县城头山古城遗址距今约6 000年”并结合所学知识可知,该遗址位于长江流域;由“是中国迄今已知最早的新石器时代城址……祭坛和古稻田”可知,该地区出现了城市、祭坛和稻田等文明要素。由此可知,长江流域是中华文明的重要源头,B项正确。不能仅仅根据“是中国迄今已知最早的新石器时代城址”就得出“城市是最早出现的人类文明要素”,A项排除;根据材料无法得出“古城先民已摆脱对渔猎采集的依赖”,且“摆脱”说法绝对,C项排除;迈入阶级社会的前提是私有制产生,阶级分化明显,但材料无法反映当时出现了私有制和贫富分化(阶级分化),D项排除。

3.[2023广东]有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是

( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

解析 结合所学知识,西周豆闭簋属于一手史料,具有较高的史料价值,“周王命豆闭掌管某诸侯国军事”说明当时周王可以通过干预地方诸侯的人事任免,来干预诸侯国的内政,故选D项;诸侯国君朝觐天子、向周王纳贡都是分封制下地方诸侯应履行的义务,不属于诸侯国的内政,排除A、C两项;“协助诸侯国君”说明周王派遣的官员只能起到外在协助的作用,排除B项。

4.[2023江苏联考]康叔是“周武王同母少弟”,被周公分封于卫。卫国原是殷商旧地,周公嘱咐康叔尊重殷商的传统,任用“殷之贤人君子长者”。康叔受封时不仅带去了大量周族人,还随迁了殷民七族,殷民宗族首领也在卫国任职。这反映出西周分封( )

A.导致王权的逐渐衰微 B.实现国家对地方的垂直管理

C.挑战了宗法贵族体系 D.有利于族群认同意识的形成

解析 据材料“康叔受封时不仅带去了大量周族人,还随迁了殷民七族”等信息并结合所学知识可知,分封制加强了周部族和其他地区的联系,扩大了西周的统治疆域,有利于族群认同意识的形成,故选D项;材料未体现地方势力挑战天子的权威,导致王权的逐渐衰微由材料得不出来,排除A项;分封制下,周王对地方实行的是间接管理,排除B项;分封制与宗法制互为表里,排除C项。

5.[2022全国卷乙]

据上图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣( )

A.推动了南北农业经济进步

B.依赖大规模商业活动开展

C.反映了南北方联系的加强

D.缘于统治区域扩大到江南

解析 由地图信息可知,商和西周的政治中心以及主要诸侯国都集中在黄河流域,而制造青铜器所需要的重要原材料铜矿主要分布在长江流域,因此制造青铜器需要将南方的铜矿运到北方,这一过程反映的是南北方联系的加强,故选C项。材料体现的是手工业而非“农业”,故A项错误。以青铜铸造为代表的官营手工业产品并未投入市场,不涉及“商业活动”,B项错误。统治区域扩大会为铸造青铜器提供更多原料选择,但与青铜铸造的繁荣没有直接的因果关联,D项错误。

6.(2024·太原)据考古研究,位于山西的陶寺遗址距今约4000年左右,遗址中发现了规模空前的城址、气势恢宏的宫殿、独立的仓储区、管理有序的手工业区等,同类遗址在晋西南已发现70余处。由此可推知当时( )

A.陶寺先民开始聚族而居

B.社会的生产力水平异常低下

C.陶寺遗址初具国家特征

D.黄河下游深受陶寺文化影响

[解析] 据本题材料概括得出主要结论是:考古研究中陶寺遗址发现了城址、宫殿、仓储区、手工业区,尤其是城址和宫殿的发现,体现了陶寺遗址已经初具国家特征,C项正确;在旧石器时代先民就已经开始聚族而居,排除A项;新石器时代原始农业已经产生,生产力水平有了一定程度提高,排除B项;陶寺文化位于黄河中游,排除D项。

7.(2024·桂林)在中国远古传说中,伏羲氏教民田猎和捕鱼,神农氏教民使用农具,进行农业耕作活动。而伏羲氏之前的燧人氏发明钻木取火之法并教民熟食。上述三人所处的时代应当理解为自远古至农业产生这一过程中社会发展的三个阶段。由此可知( )

A.传说承载了一定的历史信息

B.中华文明呈现多元一体特征

C.农业是早期国家形成的基础

D.传说是远古研究的主要史料

[解析] 依据材料“伏羲氏教民田猎和捕鱼,神农氏教民使用农具,进行农业耕作活动。而伏羲氏之前的燧人氏发明钻木取火之法并教民熟食”可知,远古传说中关于伏羲氏、神农氏和燧人氏的信息,与早期人类社会历史的演进阶段存在某种相似性,这说明远古传说承载了一定的历史信息,但其作为远古研究的史料需要谨慎运用,还需要其他史料作为辅证,A项正确;材料体现的是远古传说承载了一定的历史信息,无法得出中华文明起源的特征和早期国家形成等问题,排除B、C两项;传说作为远古研究的史料需要谨慎运用,还需要其他史料作为辅证,排除D项。

8.(2023·武汉)五帝时代指的是古史传说中夏代以前的中国上古时代。根据文献记载,“五帝”的提法当始于西周或春秋时期,目前所见关于五帝时代的文献都在晚商以后。东汉的《越绝书·宝剑篇》记载:“赫胥(黄帝之孙)之时,以石为兵,断树木为宫室。”这表明( )

A.先民对远古时期记载丰富

B.五帝时代与考古学发现已经相互印证

C.古史记录系统的周密完备

D.传世文献提供了五帝时代存在的可能

[解析] 根据材料可知,“五帝”的提法出现在西周或春秋,关于五帝时代的记载在晚商之后,东汉时也出现了对黄帝之孙赫胥的记载,说明并未有五帝时代相关史料的记载,故传世文献只是提供了五帝时代有真实历史背景的可能性,D项正确;材料无法得出先民对远古时期记载丰富,排除A项;材料无法得出五帝时代与考古学发现已经相互印证,排除B项;“周密完备”表述过于绝对,排除C项。

9.(2023·德州)如图为二里头文化兴盛期,其他不同文化遗址中陶酒器(盉、鬶、爵、觚)的分布情况。据图文可知( )

A.夏朝手工业生产水平领先

B.农业生产发展人民生活富足

C.古代先民重视祭祀和生产

D.二里头文化具有强大辐射力

[解析] 根据图片信息可知二里头遗址出现的酒器与其他遗址出现的酒器具有很大的相似性,说明文明之间相互影响,D项正确;题干没有涉及与其他朝代手工业水平的对比,无法得出夏朝手工业生产水平领先的结论,排除A项;结合所学知识夏朝时期,生产力水平低下,人民生活相对低下,而且图片反映的是酒器,与农业生产无关,排除B项;图片反映的是酒器与祭祀无关,排除C项。

10.(2024·银川)商朝前期的许多军事征战,往往要征集本王国内和诸多方国部族的族众参与。自商王康丁以后,常备军的数量大增,临时征集族众以应付战事的记载日趋减少。以上变化反映出当时( )

A.方国离心倾向加强

B.商朝政治势力逐渐扩展

C.国家机器走向完备

D.原始民主传统受到破坏

[解析] 据本题材料信息概括得出主要结论:商朝自商王康丁以后国家很少临时征集族众以应付战事,据此可知,国家逐渐建立了常备军,说明国家机器走向完备,C项正确;本题没有涉及方国脱离商王朝中央的信息,排除A项;材料中“王国内和诸多方国部族的族众”也是商朝政治势力的一部分,材料不能说明商朝的政治势力的扩展,且与本题主要结论不一致,排除B项;“原始民主传统受到破坏”与本题结论“国家机器走向完备”不一致,排除D项。

11.(2023·大连)考古研究表明,西周初期,作为殷遗族氏和商文化重要标记的金文族徽铜器分布较为分散,其名称、类型也大多与商代晚期相同;但到了西周晚期的殷遗后裔墓葬中,有些铜器已不见族徽,器物组合具有明显的周礼“重食”的特征。这表明( )

A.殷商遗民丧失本族特征

B.周文化的认同不断增强

C.西周农业生产水平提升

D.礼崩乐坏局面开始出现

[解析] 据本题材料概括得出主要结论是:西周初期,殷商后裔使用的青铜器的名称、类型上与商代晚期差别不大,但到了西周晚期,殷商后裔的墓葬中发现的青铜器,已经不见商部族的族徽,器物组合也呈现周文化的特征,表明周文化的认同不断增强,B项正确;材料反映了殷商后裔对周文化的认同,但并不代表丧失了本族特征,排除A项;材料反映的是殷商后裔青铜器的使用情况,不能反映农业生产水平的提升,排除C项;材料中反映了殷商后裔在青铜器使用上符合周礼的要求,没有体现礼崩乐坏,排除D项。

12.(2022·广东高考·1)有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

[解析] 分封制规定,诸侯王在封国内享有军政大权,周王命人掌管诸侯国的军事,反映对诸侯国内政的干预,D项正确;朝觐周王、向周王缴纳贡纳属于诸侯的义务,要求诸侯尽义务不属于对诸侯权力的侵夺和对诸侯国内政的干预,排除A项、C项;周王派遣官员协助诸侯国君营建都城,也即承认诸侯国君有营建都城的权利,给予帮助算不上侵犯诸侯王的权力和干预诸侯国内政,排除B项。

二、非选择题

13.(2023·新课标卷·43)阅读材料,完成下列要求。

材料 中华文明在五千多年不间断发展的历史进程中,融汇各地域文化的涓涓细流,内涵不断丰富,影响逐渐扩大,形成“六合同风,九州共贯”的气象。

选择一个地域,结合所学中国古代史知识,以具体史实阐述该地域对于中华文明发展的贡献。(要求:选择的地域与史实须相互吻合,表述清晰,观点正确)

[答案] 地域:黄河流域。

观点:黄河流域是中华文明重要的发祥地。

论述:黄河流域气候适宜、土壤肥沃、动植物资源丰富,中国先民很早在这里繁衍生息。旧石器时代有丁村人、蓝田人,在新石器时代出现了仰韶文化、大汶口文化、龙山文化,代代先民繁衍生息、辛勤劳动,刻画出中华文明的成长轨迹。新石器时代,先民使用磨制石器工具,开创了原始农业和家畜饲养业,产生了各式各样的农业工具,生活逐渐稳定,由此进入农耕文明。生产生活方式的变化孕育了中国的自然观、时间观、宇宙观乃至伦理观。农耕的发展促进了制陶等手工业的发展,产生精美的陶器代表:彩陶和黑陶,兼具实用性和艺术性,奠定了中华文明精于工艺、善于创造的基因。生产的发展催生文字的出现,陶器上的刻画符号表达了先民的需求和意愿,之后文字逐渐摆脱图形的束缚,接近我们熟悉的样貌。由于农耕生产的发展,社会分化随之出现。新石器晚期大汶口文化、山西陶寺遗址中有宫殿建筑、天文建筑、礼器,阶级阶层分化明显,中国即将进入阶级社会的门槛,约公元前2070年禹建立我国最早的奴隶制国家夏朝。传说中五帝之首的黄帝是黄河中上游一带的部落首领,他联合另一部落首领炎帝,结成炎黄部落联盟,他们被后世尊称为华夏始祖,成为中华民族的纽带和精神核心。五帝中最后两位尧、舜,尧禅让于贤能的舜的做法成为后世国家治理中任人唯贤的思想源泉。

因此,黄河流域在中华文明起源过程扮演了中心的地位。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进