湖北省荆州市沙市中学2023-2024学年高二下学期6月月考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省荆州市沙市中学2023-2024学年高二下学期6月月考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 145.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-14 18:58:40 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年度下学期2022级

6月月考语文试卷

考试时间:2024年6月13日

一、现代文阅读(34分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,18分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

与现代气候研究的依据是大量的气象监测数据不同,在古气候研究中,对气候参照物的分析研究一般从三个“维度”展开:第一,文字资料——主要是研究分析文字记载中的古气候;第二,考古资料——主要是研究分析古生物活动与气候变化的关系;第三,地质资料——主要是研究分析某些特殊的岩石、沉积物判断古气候的变化。

而大型计算机出现之后,人们将各种古气候资料汇集成数据库,根据气候形成理论及统计规律,建立了气候的数值模拟和实验模拟,使得古气候的面貌逐渐清晰起来。

这些年来,气候科学发展进步,古气候研究成果丰硕,使得我们对古气候的变化有了更多的认识,我们能够对地质时代的气候变化勾画出一个大体清晰的粗线条轮廓。

地球诞生时呈现熔融状态,温度非常之高。随着地球表面温度的降低,岩石冷却固化,大约在40—38亿年前形成了最初的地壳,地球的地质年代由冥古宙进入太古宙。太古宙已经有了岩石圈、大气圈和水圈,并孕育了生命。太古宙的气候温暖潮湿,但后期逐渐变冷,出现第一次冰川活动。元古宙藻类植物繁盛,大气中含氧量增加,气候延续温暖潮湿,但有较广泛的数次冰川活动。元古宙的震旦纪出现全球性的剧烈降温,导致了“雪球事件”。寒武纪气候温暖,出现了“寒武纪生命大爆发”。奥陶纪气候分带明显,早期温暖,末期冰川活动活跃。志留纪早期延续寒冷,中、晚期转暖。泥盆纪是相对温暖和干旱的时期。石炭纪气候潮湿、多雨,植被茂盛,末期进入冰川期。二叠纪气候由冷转暖。三叠纪、侏罗纪、白垩纪气候都十分温暖,几乎找不到冰川活动痕迹。第三纪气候有波动,但延续了温暖,南方古猿出现在第三纪末期。第四纪气候转为寒冷,出现了第四纪冰川期,非洲的晚期智人被迫离开家园,走向了世界各地,直至全新世气候才逐渐转暖。

从全新世开始,人类逐步进入了农业社会,气候变化对人类的农业生产活动产生重要影响。全新世气候分为三个阶段:早期增暖、中期温暖、晚期转冷。从全新世气候转暖起始,中华大地先后出现仰韶文化、龙山文化等,孕育了灿烂的古文明;夏商周处于大暖期的后期,中华文明得到延续,诞生了最初的国家形态;春秋战国由温暖转温凉,战国出现了大规模的战争杀戮;秦至东汉晚期气候相对温暖,开创并巩固了大一统的局面;东汉末年及魏晋南北朝进入寒冷期,这是一个极糟糕的战乱不已的时代;隋唐气候总体温暖,一度展现盛唐气象;唐中叶并延至五代时期气候转凉,五代十国是中国历史上一个大分裂的时期;宋至元中叶为气候温暖期,宋朝经济繁荣曾经举世无双;明清气候相对寒冷,明末农民大起义与清朝太平天国运动都与当时农业生产遭受严重的自然灾害有一定关系。

(摘编自徐鸣《历史上的气候变化与人类社会变迁》)

材料二:

我国古代的气候变化一直以来都是历史地理学者关注的问题。西南大学历史地理研究所蓝勇教授关于《唐代气候变化与唐代历史兴衰》的研究表明,按百年尺度而论,在唐朝300多年的历史中,气候可划分成冷暖两个时期,其中以8世纪中叶(公元750年左右)为转折点。复旦大学历史地理学教授满志敏在《唐代气候分期及各期气候冷暖特征的研究》中也认为唐代气候以8世纪中叶为转折点,分为两个时期:从7世纪初至8世纪中叶,气候冷暖特征与当代相近;而8世纪中叶至10世纪中叶则气候转寒,气候带要比现代南退一个纬度。

著名气象学家竺可桢在其晚年的著作《中国近五千年来气候变迁初步研究》中通过对梅树、柑橘物候和农作物生长期的对比研究,认为唐代是一个温暖湿润的时代,同时又用一万年挪威雪线、格陵兰(位于北美洲)冰块反映的气候特征做了印证。有关专家根据物候和柑橘分布的研究也表明,唐代年平均气温比现在高出1℃。据历史记载,唐代发生的水灾比较多,由此可知,唐代长安气候温和湿润多雨。由于气候温暖湿润,这一时期农牧业界线北移,农耕区扩大,可供农作物的生长期增长,复种指数提高,农作物单产量提高,水利建设也成效显著。由于国力强盛,南方地区的开发有了保证,气候的温暖湿润为唐代农业经济的发展创造了条件,农业经济的发展也为社会经济的整体发展和繁荣奠定了基础。

然而从8世纪中叶至10世纪中叶,各类寒冷事件频繁发生,秋季冷空气南进的时间提前,春季则推迟。相应的,霜冻与降雪出现的最早、最晚时间都有提早或推迟,无霜期变短。从对河湖海冰冻现象的研究发现,当时的气候带要比现代南退一个纬度。这种相对寒冷的时期从安史之乱前后一直延续到五代时期。

(摘编自谢爱民《气候变化与盛唐转衰》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.古代气候与现代气候的研究依据有所不同,前者一般通过文字资料、考古资料和地质资料展开,而不能依靠数据。

B.地球诞生后,生命衍化乃至人的活动与气候变化息息相关。从全新世气候转暖开始,人类便逐步进入农业社会。

C.气候变迁对农业生产活动影响重大,因此,中国古代社会朝代的盛与衰大体伴随着气候的暖与冷,规律较为清晰。

D.大量研究表明中国唐代的气候在8世纪中叶开始趋冷,这为气候变化影响了唐代盛衰的认识提供了科学依据。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)( )

A.材料一第四段中“宙”“纪”“世”都是地质年代分期单位,三者中“世”的层级最大。

B.在历史上不止一个时代气温偏高,说明了全球变暖未必源于温室气体排放。

C.人类在全新世步入农业社会,因此后来的工业社会和信息社会不属于全新世。

D.竺可桢通过格陵兰冰块印证了唐代气候温暖,说明同时期北美气温偏低。

3.下列关于古代气候的研究,方法不当的一项是(3分)( )

A.通过统计明清两代咏雪诗词的各自数量,来对比两个时代的气候不同。

B.通过考古资料证明,汉武帝时期一些亚热带植物生长北界远超过当代。

C.通过对岩溶石笋开展研究,揭示长期气候变化趋势中自然因素的作用。

D.通过《竹书纪年》中周孝王时汉江结冰等史料,佐证该时期中国偏冷。

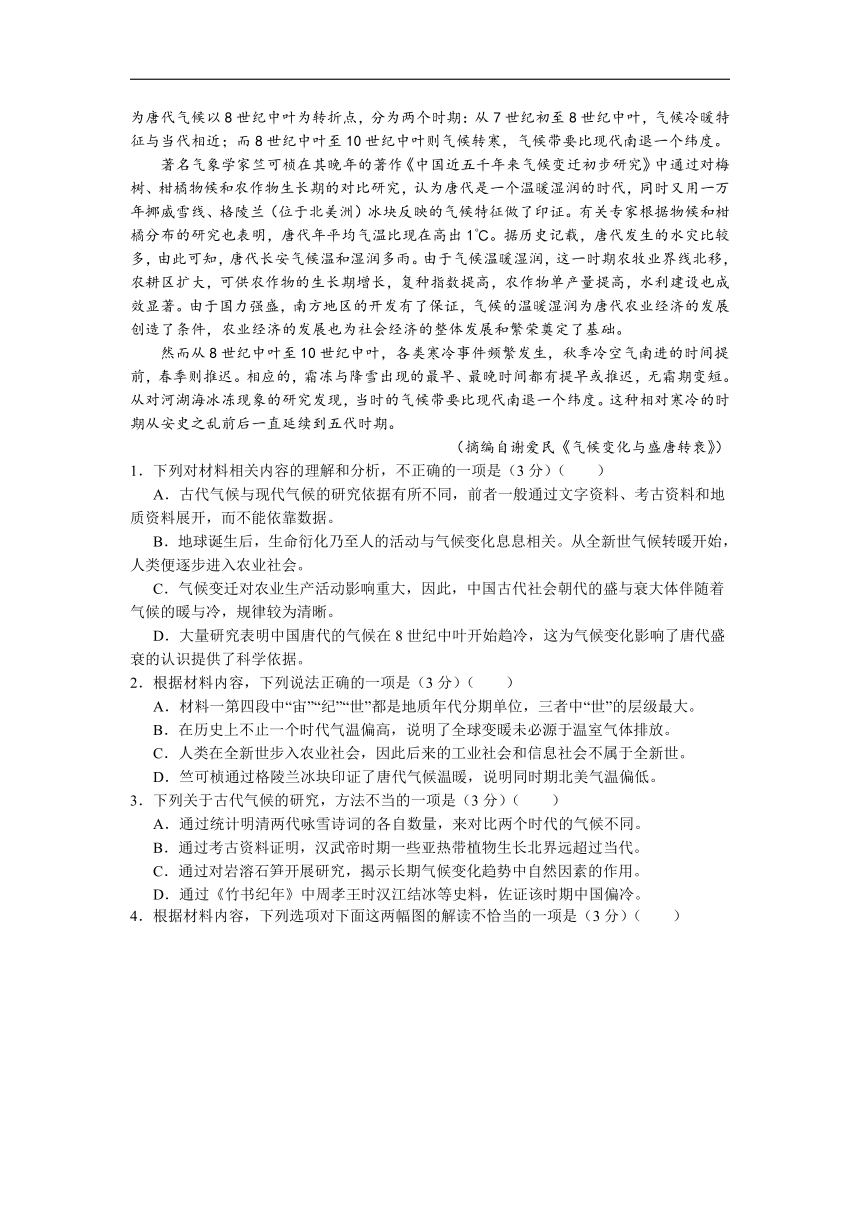

4.根据材料内容,下列选项对下面这两幅图的解读不恰当的一项是(3分)( )

A.图1说明,气温高时,雪山的雪线就高;气温低时,雪线也会相应变低。

B.中国气温与挪威雪线的高低并非完全一致,说明气温在时空上有复杂性。

C.从图2来看,在历史上,挪威雪线与中国气温高低的整体走势并不一致。

D.图2显示,中国气温在唐代整体上偏高,与材料中的相关描述基本吻合。

5.农业稳定和粮食安全是国民经济的基础。材料二中唐朝发展受气候变化影响的教训,给我国长远发展带来哪些启示?(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

晓风杨柳

唐弢

柳枝一弯弯地划着东方正在发白的天空,像是无数灰白的眼睛,在黑夜里张望着,俯临着。

陶渊明昨晚胡思乱想了一夜,一点也没有睡好,这时才觉得有点朦胧,然而给那跷石板的声音惊醒了。他索性从床上缓缓地竖起上身,披上了上衣。

“唉!唉!寄奴,但愿这不是事实呵!”

隔壁传来一阵鼾声。

还想……那个浓眉毛,阔下巴,黑而且丑的面孔,又在渊明记忆里浮了上来。他恍然记起二十年前,在镇北将军的幕里,和这个黑而且丑的面孔是同事,这个人非常会说话,会钻营,成天和这个那个忙着什么,从来不见他发过火。闲来就擎着一本相书,因此也很喜欢批评别人的眉毛生得太低、鼻子太尖、口腔不应该那么小之类的话头。他能喝几杯酒,和自己倒还相得。自从抛弃宦海生涯,就一直没有想起他,他升了官,发了财,因此心里对他越发淡漠了。虽然听说他颇有异志,终以为未必是事实。三年前他收复关中,朝廷很有中兴的气象,自己高兴得很,本想北上游历一转,谁知……

“唉!唉!但愿这不是事实呵!”

“刘寄奴不会做皇帝吧?”

院子静悄悄的,石板地偶然有飞鸟的影子掠过,那只黑狗已经跑得不知去向,风吹着柳树,时时落下一瓣两瓣枯叶来。他踱到板门边喊:“阿舒!”

廊屋里走出一个二十几岁的青年来,瘦长个子,被太阳炙黑了的脸孔,带着忧郁的表情,他垂着手,很恭敬地问:“爹有什么吩咐?”

渊明挥了挥手说:“没有什么。”

“赵家伯父昨天差人来说,请你今天去喝酒。”

……

渊明正在赵家喝酒。

“变了变了!县里出了告示啦!”阿宣满头大汗地跑了进来,喘息着说。

“什么?”大家合口问。

“唉!”阿宣学着渊明的样子,长长地叹了口气,接着说:“县里出了告示,说是宋王登了大宝,大赦天下。现在得叫做大宋永初元年七月了。”

他说着回过头来,向着渊明:“是永久的永,起初的初。”

……

亥时了,陶宅里还没有熄灯。渊明坐在床沿上,疲乏而又忧郁,眼睛深深地陷了进去。身边放着一只竹箧,他好像在整理什么,脸色是那么枯黄,刻板,仿佛病酒的样子,使人看不出一点活气来。

菜油灯点了半夜,那一点黄豆似的火焰,寂寞地泛出了幽绿的颜色。

“唉!”渊明长叹一声。

窗外的月光晶莹地照着,院子里像是洒了水。

“我们现在都是遗民了。”过了一会,渊明放下手里的诗稿,叹气说。

“怎样啦,遗民?我们不再照旧活下去了吗?”阿通问。

“活是总得活下去的。”阿雍参加了意见。

“不过,”渊明说,声音似乎有点嘶哑。“要是我当年不曾辞官……要是我现在还年青…… 唉!唉!”

“你看见告示上还说些什么?”渊明看着刚进来的第二个儿子问。

“这个,”阿宣想了想说,“我记不清楚了,但现在就得叫做大宋永初元年七月,却是千真万确,一点也不会错的。”

“亡了国,我们不食宋粟,我们到南山采薇去,大家做伯夷,做叔齐。”阿端跑进来说。

“唉!你的话说得活像爸爸。”阿通批评。

“我们要淡泊,要清静无为,不要去管这些俗事,我们得学老聃。”这回是阿雍的意见。

“唉!你的还要像……”阿宣说,“不过,顶好是去请和尚拜几天忏,或者来一个什么法会,祈祷祈祷,救救国家。可惜慧远法师涅槃了。”

“畜生!”渊明厉声喝道,“不要胡说。”

阿宣吃了一惊。

“年青人应该有血气,应该做一番轰轰烈烈的事业,留得身后的名声。”渊明解释着。

“留名声的事情,”阿宣说,“得让大哥去干,我不该抢先。兄弟要友爱,谦让,爹说过的。”

“但是,”阿舒嗫嚅着,“我的身体不行,不及二弟结实。近来还有点神经衰弱。”

“唉!你们都去睡觉吧!”渊明说。

大家一哄而散以后,房间里又开始沉寂了。灯光更加暗下去,蚊虫唱着歌,蝎子偷偷地爬出来,在泥壁上布好阱。

渊明搔着脚趾,默默地,兀自生着气。他觉得人类是没有理智,没有情感,蠢过于一切生物的东西。他悲愤,愧悔。那个黑而且丑的面孔又在他的眼前晃动,摇摆,再也驱不走。忽然变成了青面獠牙,伸出鸡爪似的两手,把他的儿子一个个抓去了,他们柔弱得像羔羊,一点也没有反抗。渊明感到一阵内疚。他定定神,在案头坐下了,摊开诗稿,心里一片乱麻。

但终于动起笔来,这一晚,他写了不少诗。写了《述酒》,写了《咏荆轲》,一直写到寅时尽头,还不曾停笔,呵欠已经打了几十回,然而他想:“我还得写下去,我得留一点教训,我要写到天明。”

杨柳枝叶里萧萧地吹起了一阵晓风。

一九三六年五月二日

(有删改)

6. 下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “永初元年”以不同的形式在阿宣口中反复宣告,侧面反映了陶渊明对改朝换代这一事实一直以来不敢相信的心理。

B. “疲乏而又忧郁”“脸色枯黄,刻板”等描写表现出陶渊明得到刘裕篡位确切消息后内心的郁闷和绝望。

C. “要是我当年不曾辞官……要是我现在还年青……唉!唉!”写出了陶渊明对当年行为愧悔和对自己现状的无奈。

D. “畜生!”这一声厉喝,打破了父子之间沉闷的谈话场面,表现出陶渊明对儿子学自己语气说话的不满。

7. 下列对文本相关内容和艺术手法的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 文章首尾两段都写到晓风、杨柳,染了凄凉冷清的氛围,烘托了人物心理,暗示了小说的主题。

B. 文中通过渊明对“二十年前”刘裕的回忆,表现了刘裕能说会道、善于钻营、热衷交际的性特点。

C. “蚊虫唱着歌,蝎子偷偷爬出来,在泥壁上布好阱”,此处景物描写与初闻改朝换代的陶渊明的不安心理相吻合。

D. 本文围绕刘裕篡夺东晋政权史实,虚构了陶渊明的言行和心理,赋予了历史人物以新的思想内涵。

8. 小说用了较长篇幅写陶渊明与几个儿子的对话,请简要分析其在文中的作用。(4分)

9. 鲁迅先生曾这样评价陶渊明:“就是诗,除论客所佩服的‘悠然见南山’之外,也还有‘精卫衔微木,将以填沧海,刑天舞干戚,猛志固常在’之类的‘金刚怒目’式,在证明着他并非整天整夜的飘飘然。”这篇小说就塑造了一个并非恬淡退隐的陶渊明形象,请结合文本内容简要分析。(6分)

二、古代诗文阅读(38分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

太宗初即位,中书令房玄龄奏言:“秦府旧左右未得官者,并怨东宫及齐府左右处分之先己。”太宗曰:“古称至公者,盖谓平恕无私。丹朱、商均,子也,而尧、舜废之。管叔、蔡叔,兄弟也,而周公诛之。故知君人者,以天下为公,无私于物。朕与公等衣食出于百姓,此则人力已奉于上,而上恩未被于下,今所以择贤才者,盖为求安百姓也。用人但问堪否,岂以新故异情?才若不堪,亦岂以旧人而先用?今不论其能不能,而直言其嗟怨,岂是至公之道耶?”

贞观二年,太宗谓房玄龄等曰:“朕比见隋代遗老咸称高颎善为相者遂观其本传可谓公平正直,尤识治体,隋室安危,系其存没。炀帝无道,枉见诛夷,何尝不想见此人,废书钦叹!又汉、魏已来,诸葛亮为丞相,亦甚平直,尝表废廖立、李严于南中。立闻亮卒,泣曰:‘吾其左衽矣!’严闻亮卒,发病而死。故陈寿称:‘亮之为政,开诚心,布公道,尽忠益时者,虽仇必赏;犯法怠慢者,虽亲必罚。’卿等岂可不企慕及之?卿等若慕宰相之贤者,则荣名高位,可以长守。”玄龄对曰:“臣闻理国要道在于公平正直,今圣虑所尚,诚足以极政教之源,尽至公之要,囊括区宇,化成天下。”

刑部尚书张亮坐谋反下狱,百官多言亮当诛,惟殿中少监李道裕奏亮反形未具,明其无罪。太宗既盛怒,竟杀亮。俄而刑部侍郎有阙,令宰相妙择其人,累奏不可。太宗曰:“吾已得其人矣,往者李道裕议张亮云‘反形未具’,可谓公平矣。当时虽不用其言,至今追悔。”遂授道裕刑部侍郎。

(节选自《贞观政要·公平第十六篇》)

10. 文中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

朕比见隋代【A】遗老【B】咸称高颎【C】善为相者【D】遂观其本传【E】可谓公平【F】正直

11. 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 东宫,常指太子所居之宫,文中的“东宫”与《陈情表》中“当侍东宫”的“东宫”均代指太子。

B. 见,在古文中常表被动,文中“枉见诛夷”与《归去来兮辞并序》中“遂见于小邑”的“见”含义相同。

C. 竟,最终、最后,文中的“竟”与《项脊轩志》中“何竟日默默在此”的“竟”含义不同。

D. 怠,文中是懈怠、怠慢的意思,与《种树郭橐驼传》中“故病且怠”中的“怠”含义相同。

12. 下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 唐太宗面对房玄龄关于秦府旧部下未得官职而埋怨的上奏,举了尧废丹朱、舜废商均之事来说明君主要以天下为公、不存偏私之心。

B. 唐太宗认为用人要看是否有能力,而不能看关系的亲疏远近,如果只因旧部下有怨言,不看能力就加以委任,是不公平的。

C. 唐太宗借廖立、李严两人因诸葛亮去世而伤心病亡的故事,强调做官要坚守公平正直的品格,这样才能富有人格魅力,受人尊敬。

D. 唐太宗虽然当时没有采纳李道裕关于张亮谋反证据不足的上奏,却看到了李道裕对公平正直的坚守,后来任命其为刑部侍郎。

13. 把文中画横线的句子及课内句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)俄而刑部侍郎有阙,令宰相妙择其人,累奏不可。(4分)

(2)吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性耶?(4分)

14. 唐太宗发出“何尝不想见此人,废书钦叹”感慨的原因是什么?(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,8分)

阅读下面这首词,完成下面小题。

望海潮

秦观①

梅英疏淡,冰澌溶泄,东风暗换年华。金谷②俊游,铜驼巷陌③,新晴细履平沙。长记误随车。正絮翻蝶舞,芳思交加。柳下桃蹊,乱分春色到人家。

西园④夜饮鸣笳。有华灯碍月,飞盖妨花。兰苑未空,行人渐老,重来是事堪嗟。烟暝酒旗斜。但倚楼极目,时见栖鸦。无奈归心,暗随流水到天涯。

【注】①元佑年间(1086年—1094年),秦观先后于朝廷供职达五年之久,常参与公卿名流的文酒期会。绍圣元年(1094年)政局大变,秦观坐党籍被贬,即将遣离汴京,重游其地,有感而作此词。②金谷:即金谷园。金谷园是西晋石崇的花园,在洛阳西北。③铜驼巷陌:古洛阳宫门南四会道口,有二铜驼相对,后称铜驼陌。④西园:宋时洛阳的董氏西园为著名的园林,后世泛指风景优美的园林。

15. 下列对这首词的理解和赏析,正确的一项是( )

A. 上片起头三句,写暮春景物:梅花渐渐稀疏,结冰的水流已经溶解,东风煦拂之中,春天悄然而至。

B. 下片“碍”和“妨”,不但显出月朗花繁,而且显出灯多而交映、车众而并驰的盛况。

C. “兰苑”二句,暗中转折,逼出“重来是事堪嗟”,点明心中情感,呼应上片“柳下桃蹊”。

D. 这首词上片先写今后写昔,下片先承上写昔后再写今,忆昔部分贯通上下两片,以今衬昔。

16. 本词与柳永的《望海潮(东南形胜)》所表达的思想感情有何不同,请简要概括。(5分)

(三)名篇名句默写(10分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《陈情表》用“_____________,_________”写出了自己的孤单,只有身体和影子互相安慰。

(2)《项脊轩志》中,写作者在修葺之后的项脊轩中独自静默端坐,听自然界各种声音的句子是“_____________,_____________”。

(3)针对魏晋名士崇尚虚无的思想倾向,王羲之在《兰亭集序》中用了一句话来批评:“ , 。”

(4)《归去来兮辞》中“_____________________,______________________!”表现了陶渊明乐天安命,顺随自然的变化走到生命的尽头的思想。

(5)陆游《临安春雨初霁》中“____________________________”一句,运用比喻,感叹人世情味凉薄;“____________________”一句惊问,写出了这位长期宦海沉浮,命途坎坷的老人的悲叹。

三、语言文字运用(18分)

(一)文言基础知识考查(本题共3小题,9分)

18. 下列加点词语的解释全部正确的一项是( )

A.少长咸集(都) 向之所欣(一向,向来)

B.移之官理(道理) 若甚怜焉(怜爱)

C.当敛裳宵逝(收拾衣装) 悟已往之不谏(不能挽回)

D. 微风鼓浪 (激荡,掀动) 而陋者乃以斧斤考击而求之(考证)

19. 下列句中加点词语与现代汉语语义相同的一项是( )

A.幼稚盈室 B.所以兴怀,其致一也

C.郦元以为下临深潭 D.虽曰爱之,其实害之

20. 从文言句式的角度看,与例句的句式相同的一项是( )

例句:石之铿然有声者,所在皆是也

A.古之人不余欺也 B.将有事于西畴

C.马之千里者,一食或尽粟一石 D.既自以心为形役

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题阅读下面的文字,完成下面小题。

菌草,有人将其称为“幸福草”。在巴布亚新几内亚等国家,菌草被当地百姓亲切地称为“中国草”。

① ? 简单地说,这是一种可用作食用菌、药用菌栽培的高大草本植物。

菌草有什么用?最初,它被用于食用菌、药用菌的培养基,栽培出优质食药用菌。经过多年选育、创新,其功能也从最初的“以草代木”种菇,拓展到菌草饲料、菌物肥料、菌草生物质能源开发等领域。

② 。它根系发达、光合效率高、适应性广,耐旱、耐盐碱、耐瘠薄,抗逆性强、保水保土。其中,巨菌草高度可达7米,富含内生固氮菌,可在坡地、沙地、盐碱地快速生长, ③ 。

总之,作为我国拥有完全自主知识产权的原创技术,菌草技术已成为一项保护生态、带动增收和促进可持续发展的综合性技术。我们期待,菌草能成为造福更多人的“幸福草”,也期待有一天,菌草能在生态治理上发挥更大作用,筑起地球生态安全屏障,成为造福子孙后代的“生态草”。

21. 下列各句中的引号,和文中画横线处引号作用相同的一项是( )

A. 他身材高大,头发乌黑,说一口漂亮的北京话。也许因为这点,姑娘们私下里都叫他“北京话”。

B. 我也还想打听些关于祥林嫂的消息,但知道他虽然读过“鬼神者二气之良能也”,而忌讳仍然极多……

C. 这响亮而清脆的“哈哈哈”就此结束了一切事情:结束了预想中的婚事,结束了别里科夫的人间生活。

D. 有几个“慈祥”的老板到菜市场去收集一些菜叶,用盐一浸,这就是他们难得的佳肴。

22. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10字。

四、写作(60分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

青蛙坐井,井口就是它的眼界;青蛙对井外一无所知,也就无所谓境界了。

庄子《秋水》中的河伯先“以天下之美为尽在已”,后顺流而东,走出边界,来到北海,看见了所景象,感受到了新境界。

随着脚步移动,游山者眼前的景物也发生变化,正以为丘壑风光阅尽,谁知一道岔口转过,又曲圣通幽,别有境界。当然,脚底也有边界,或许脚下就是万丈深渊,此时,你也只能心存敬畏,望而却步了。

上述材料内容中的“眼界”“边界”“境界”及其关系,值得我们认真思考。请你写一篇文章,不少于800字,体现你的认识与感悟。

高二年级6月月考语文答案

1.A(“不能依靠数据”错。材料一是“与现代气候研究的依据是大量的气象监测数据不同,在古气候研究中,对气候参照物的分析研究一般从三个‘维度’展开 …… ”,可见,不是不能依靠数据,应是不依靠气象监测数据,因为从第二段“人们将各种古气候资料汇集成数据库,根据气候形成理论及统计规律,建立了气候的数值模拟和实验模拟”看,其研究也依靠“数据”。)

2.B(A.“‘世’的层级最大”错,从全文看,“世”的层级最小。C.“因此后来的工业社会和信息社会不属于全新世”错,前后推理不当。材料一是“从全新世开始,人类逐步进入了农业社会,气候变化对人类的农业生产活动产生重要影响”,可见,原文只是说从全新世开始,气候变化对人类的农业生产活动产生重要影响,但是并不能推出后来的工业社会和信息社会不属全新世的结论。D.“同时期北美气温偏低”错,从原文来看,应该是偏高。)

3.A(“通过统计明清两代咏雪诗词的各自数量,来对比两个时代的气候不同”错,因为明清两代咏雪诗词的数量不同受多种因素影响,所以“通过统计明清两代咏雪诗词的各自数量,来对比两个时代的气候不同”的方法不科学。)

4.C(“挪威雪线与中国气温高低的整体走势并不一致”错,读图2,挪威雪线与中国气温高低的走势虽不完全一致,但整体上走势是一致的。)

5.①不断提高对长期气候变化的研究和预报水平,对不利影响防患于未然。②加强农业科技创新和农业基础设施建设,彻底告别“靠天吃饭”。③守住基本农田数量红线,以抵御各种天灾带来的粮食减产风险。④加强赈灾、抗灾、救灾体系建设,确保大灾面前农业和社会稳定。⑤加强国家层面粮食储备,避免潜在的气候风险对农业发展的冲击。(每点2分,答出三点即可)

6. D “对儿子学自己说话的不满”错,是陶渊明对儿子胸无大志,没有血气的不满。

7. A“暗示了小说的主题”错,小说塑造了一个为国家命运忧虑的陶渊明形象,首尾的晓风、杨柳的景物描写,主要是渲染氛围,烘托人物心理的作用,没有暗示主题。

8. ①通过对话强调了刘裕篡位的事实,同时展示了陶渊明几个儿子不同的性格特点;

②从侧面表现了陶渊明的形象,儿子们的很多话其实正是陶渊明平常爱说的话,是他思想性格的反映;

③对话中既有父子之间的亲情,也有陶渊明对儿子的失望,为下文写儿子被害的幻觉埋下伏笔,推动了情节的发展。

①小说写的是陶渊明晚年的事情,这时他虽然归隐田园,但仍关注时局,为国家命运而忧虑;

②小说中写陶渊明教训儿子要“有血气”“应该做一番轰轰烈烈的事业”,表现出其内心深处具有积极入世的人生态度;

③对篡夺政权的刘裕极端愤慨,在深深的绝望中拿起笔来,用写诗的方式进行反抗。这些都能说明陶渊明并非完全是一个恬淡退隐的人。

10. BDE 句意:我近来见到隋代的旧臣遗老,他们都称赞高颎是做宰相的人才,于是我就去翻阅他的本传。此人真可说是公平正直。

11. D “故病且怠”中的“怠”为疲倦之意。

12. C “唐太宗借廖立、李严两人因诸葛亮去世而伤心病亡的故事”错误。由原文“立闻亮卒,泣曰:‘吾其左衽矣!’严闻亮卒,发病而死”可知,后来廖立听到诸葛亮逝世,哭着说:‘我们大概要亡国了!’李严听到诸葛亮逝世,也发病而死。由此可知,因诸葛亮去世而伤心病亡的是“李严”,廖立没有伤心病亡。故选C。

13. (1)不久,刑部侍郎空缺,唐太宗下令宰相精心选择称职的人选,可宰相多次推荐的人选唐太宗都没有同意。

(2)我们这些小百姓停止吃早、晚饭去慰劳那些小吏尚且不得空暇,又怎能使我们的人口增多,生活安定呢?

14. ①高颎有宰相之才,得到隋朝老臣的称赞;②一个人支撑着隋朝安危,可惜被隋炀帝诛杀。

【参考译文】

唐太宗刚即位时,中书令房玄龄上奏说:“秦王府的老部下没有做上官的,他们都埋怨陛下,说前太子宫和齐王府的部下都比他们早先安排了官职。”太宗说:“古时候所谓的大公无私,是指宽容公正而无私心。丹朱、商均是尧、舜的儿子,而尧、舜却废黜了他们,管叔、蔡叔是周公的兄弟,而周公却把他们杀掉。由此可知,作为治理百姓的君主,要以天下为公,不存偏私之心。我们的衣食都出自百姓,这就是说,百姓的人力已奉献给了朝廷,而我们的恩泽却没有遍及民间,如今朝廷之所以要选择贤才,就是要安抚百姓。用人只问是否有能力胜任,怎能因亲疏、新旧关系而区别对待呢?如果才能不堪胜任,怎能因为是旧的下属而先任用?如今你们不谈论他们能不能胜任,而只说他们有怨言,这难道是至公之道吗?”

贞观二年,唐太宗对房玄龄等人说:“我近来见到隋代的旧臣遗老,他们都称赞高颎是做宰相的人才,于是我就去翻阅他的本传,此人真可说是公平正直,尤其了解治国之道,隋室的安危,跟他的生死关系密切。可惜遇到隋炀帝这样的无道昏君,却被冤屈诛杀了,我何尝不想见到这样的人呢?就连读书时也时常放下书嗟叹!汉、魏已来,诸葛亮做丞相,也非常公平正直,他曾经上表把廖立、李严罢官放逐到南中。后来廖立听到诸葛亮逝世,哭着说:‘我们大概要亡国了!’李严听到诸葛亮逝世,也发病而死。所以陈寿称:‘诸葛亮执政,开诚心,布公道,尽忠国家,在当时做了不少有益于国家的事,虽是仇人,该赏的也必须奖赏;对违犯法纪玩忽职守的人,虽是最亲近的人也必须惩罚。’你们难道不仰慕学习他们吗?你们如果能够像丞相这样贤良的话,那么荣耀的名声和尊崇的地位就能够长久保有了。”房玄龄对答道:“我听说治理国家的关键,在于公平正直,如今圣上推崇的治国原则,确实体现了政教的根本,极尽至公的要义,可以用来囊括宇内,教化天下。”

刑部尚书张亮因谋反罪被关进监狱,百官中许多人都说张亮应该杀头,只有殿中少监李道裕上奏说张亮谋反的证据不足,应赦免其无罪。但唐太宗当时正处在盛怒之下,最终把张亮给杀掉了。不久,刑部侍郎空缺,唐太宗下令宰相精心选择称职的人选,可宰相多次推荐的人选唐太宗都没有同意。太宗说:“我已找到合适的人了,先前李道裕在拟议处置张亮的办法时说‘他谋反证据不足’,可见此人很公平。我当时没有采用他的意见,至今仍追悔莫及。”于是就任命李道裕为刑部侍郎。

选B 。A.“写暮春景物”错误。本词开头三句描写的是初春景物。C.“呼应上片‘柳下桃蹊’”错误。与上片“东风暗换年华”相呼应。D.“以今衬昔”错,应是“以昔衬今”,以过去的热闹反衬今日的凄凉、落寞。 故选B。

16. 柳词:①对当地人民的美好生活和官员政绩的赞美之情;②希望获得赏识与重用。秦词:①年华逝去的惆怅之情。“絮翻蝶舞”“柳下桃蹊,乱分春色”,美丽的春色引起词人“芳思交加”的惆怅之情;“东风暗换年华”道出词人心中又是一年春来到的光阴流逝之感。②怀旧之情。“金谷俊游”以下几句写的都是旧游时的欢愉之情。③仕途失意的无奈。“重来”“兰苑”旧地而“是事堪嗟”,且又“时见栖鸦”,词人的“归心”“暗随流水到天涯”,表明词人对仕途的失意感慨至深。

17. (1)茕茕孑立,形影相吊

(2)冥然兀坐,万籁有声

(3)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

(4)聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑

(5)世味年来薄似纱 谁令骑马客京华

18. 选C A向,先前,以前;B理,治理;D考,敲击

19. 选C A孩子,B……的原因,D这实际上

20. 选C A宾语前置,B状语后置,D被动

21. 选A A特殊称谓,B引用,C着重强调,D反讽

22. ①菌草到底是什么草;②菌草还可治理生态;③能有效改良土地

23. 这是一道引语式的材料作文题。

材料第一段讲坐井观天的故事,因为井口决定了眼界,而因为没有眼界因此就没有境界了;材料第二段是庄子《秋水》中的河伯因为走出边界,来到北海,感受到新境界;材料第三段讲游山者会在脚步移动中看到不同的景物,甚至会别有境界,但是脚底的边界要掌握好。

首先明晰概念。“眼界”,指目力所及的范围,即看到的、具有实在意义的存在,也指见识的广度。“边界”,本意是领土单位或国家地区之间的界线,也可是规则或法律,或者是做人的底线。“境界”指的是人的思想觉悟和精神修养,即人生感悟等精神层面的表现,也是自我修持的能力,即修为,或者是对世界的认识和发现。

然后审题立意,可以通过“抓关系”的方法。材料由两段话组成,出现了三个关键词“眼界”“边界”“境界”,根据对材料的把握和理解,我们不难发现材料的中心是在说三者之间的关系:青蛙眼界小,所以没有境界;河伯先眼界受限,后突破边界,进而感受到了新境界;游山者的情形与河伯类似,只是多了一句转折,正是这一句告知我们不是所有边界都可突破,不是所有边界都是好的,有时也会有危险,而我们应该如何对待呢?那就是心存敬畏。

三个故事层层递进,不可分割,需整体思考联系,方可得出完整的材料含意。由青蛙坐井得出眼界小的人,没有境界;由河伯的经历可推出眼界小的人,突破边界,从而开阔眼界,达到了新境界;由游山者的故事得出突破边界可以扩大眼界,达到新境界,但是有的边界是不能突破的,如法律、原则等,否则就会有危险,因此要心存敬畏。

写作时首段先明确观点:眼界为基,审慎边界,方得境界。主体部分安排成分论点并列的形式:分论点一,参天之木,必有其根,怀山之水,必有其源,境界之基,必为眼界。分论点二,有所眼界,更需谨慎边界,方得境界之真谛。结尾处:当历史叩问你我,凭何而上,吾辈答曰:眼界为基,审慎边界,成我境界。

立意:

1、开阔眼界,辨析边界,达到境界。

2、明边界,拓眼界,寻境界。

3、边界限制眼界,眼界决定境界。

4、拓眼界,守边界,升境界。

【例文】

边界限制眼界,眼界决定境界

诗人北岛说:“一个人行走的范围,就是他的世界。”你行走的眼界决定了你看世界的境界。眼中有水,心中有山,眼中有多大的世界,心中便有多大的境界。青蛙坐井,眼界被井口的边界所限,它的境界永远无法提升。河伯突破河的边界,眼界大开,故而境界随之提升。因此,我们每个人都应从“井”中跳出,打破边界,拓宽眼界,方能感受新的境界。

鲁迅先生曾说:“什么是路,就是从没路的地方践踏出来的,从只有荆棘的地方开辟出来的。”唯有拓宽眼界,打破边界,我们才能达到更卓越的高度。中国登山测量队员为了登上世界之巅珠峰,面对高空缺氧、风疾雪骤、昼夜温差超三十摄氏度这样恶劣的环境,没有退缩。他们为了祖国的荣誉,为了职业的操守,为了心中的信仰,义无反顾突破山的界限。“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下”。一个人的境界,是随着眼界的开阔而提升的。站在地球的最高点,对于活着,对于人生,也会有更高远的思考与认知。

欲开眼界者必先破其边界,破边界必须心存敬畏。

新时代的青年应鞭策自身,迈向远方,打破边界。近年来,我国科技创新人才不断涌现。曹原,研究超导石墨烯的天才少年;林鸣,多项创新技术融合的港珠澳大桥总设计师;南仁东,打破多项技术封锁的天眼总设计师……他们突破边界,让中国在世界得以闪耀。相反,坐井观天的青蛙一辈子都不可能明白外面的美丽景象,其所知之水就是井底之水,其所见之天就是井口一孔。如果在科学领域缺乏眼界,就易封闭在自己思维的边界之中,无法有所突破。正如达尔文的进化论,本来可以更加完善,却因固执己见未能达到更高境界。

当然,游山者随脚步不断移动,或许脚下就是万丈深渊,此时,你需要心存敬畏,适可而止。

欲升境界者必先开其眼界,开眼界必须心存善念。

吾辈青年应以创新的眼界上升到新境界。《与朱元思书》中说:“夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈。争高直指,千百成峰。”伟人们披荆斩棘,创造出一番成就。“冲天鹏翅阔”的顾诵芬,报国似大象无形,无形中深藏中国梦;“潜龙育神躯”的彭士禄,革命英雄彭湃之子,在深山中倾听,于花甲年重启;物理学家杨振宁,站在传统和现代的交界点,成就斐然。他们无私奉献,乘风破浪,最后柳暗花明,迈向远方,创新眼界,达到更高境界。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”青年要心存敬畏,胸怀善念,不断突破边界,扩大眼界,达到新境界。眼界——让我们划开那一道限制的“边界”,当代青年今日高瞻远瞩,必将成就明日之盛世中华。

6月月考语文试卷

考试时间:2024年6月13日

一、现代文阅读(34分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,18分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

与现代气候研究的依据是大量的气象监测数据不同,在古气候研究中,对气候参照物的分析研究一般从三个“维度”展开:第一,文字资料——主要是研究分析文字记载中的古气候;第二,考古资料——主要是研究分析古生物活动与气候变化的关系;第三,地质资料——主要是研究分析某些特殊的岩石、沉积物判断古气候的变化。

而大型计算机出现之后,人们将各种古气候资料汇集成数据库,根据气候形成理论及统计规律,建立了气候的数值模拟和实验模拟,使得古气候的面貌逐渐清晰起来。

这些年来,气候科学发展进步,古气候研究成果丰硕,使得我们对古气候的变化有了更多的认识,我们能够对地质时代的气候变化勾画出一个大体清晰的粗线条轮廓。

地球诞生时呈现熔融状态,温度非常之高。随着地球表面温度的降低,岩石冷却固化,大约在40—38亿年前形成了最初的地壳,地球的地质年代由冥古宙进入太古宙。太古宙已经有了岩石圈、大气圈和水圈,并孕育了生命。太古宙的气候温暖潮湿,但后期逐渐变冷,出现第一次冰川活动。元古宙藻类植物繁盛,大气中含氧量增加,气候延续温暖潮湿,但有较广泛的数次冰川活动。元古宙的震旦纪出现全球性的剧烈降温,导致了“雪球事件”。寒武纪气候温暖,出现了“寒武纪生命大爆发”。奥陶纪气候分带明显,早期温暖,末期冰川活动活跃。志留纪早期延续寒冷,中、晚期转暖。泥盆纪是相对温暖和干旱的时期。石炭纪气候潮湿、多雨,植被茂盛,末期进入冰川期。二叠纪气候由冷转暖。三叠纪、侏罗纪、白垩纪气候都十分温暖,几乎找不到冰川活动痕迹。第三纪气候有波动,但延续了温暖,南方古猿出现在第三纪末期。第四纪气候转为寒冷,出现了第四纪冰川期,非洲的晚期智人被迫离开家园,走向了世界各地,直至全新世气候才逐渐转暖。

从全新世开始,人类逐步进入了农业社会,气候变化对人类的农业生产活动产生重要影响。全新世气候分为三个阶段:早期增暖、中期温暖、晚期转冷。从全新世气候转暖起始,中华大地先后出现仰韶文化、龙山文化等,孕育了灿烂的古文明;夏商周处于大暖期的后期,中华文明得到延续,诞生了最初的国家形态;春秋战国由温暖转温凉,战国出现了大规模的战争杀戮;秦至东汉晚期气候相对温暖,开创并巩固了大一统的局面;东汉末年及魏晋南北朝进入寒冷期,这是一个极糟糕的战乱不已的时代;隋唐气候总体温暖,一度展现盛唐气象;唐中叶并延至五代时期气候转凉,五代十国是中国历史上一个大分裂的时期;宋至元中叶为气候温暖期,宋朝经济繁荣曾经举世无双;明清气候相对寒冷,明末农民大起义与清朝太平天国运动都与当时农业生产遭受严重的自然灾害有一定关系。

(摘编自徐鸣《历史上的气候变化与人类社会变迁》)

材料二:

我国古代的气候变化一直以来都是历史地理学者关注的问题。西南大学历史地理研究所蓝勇教授关于《唐代气候变化与唐代历史兴衰》的研究表明,按百年尺度而论,在唐朝300多年的历史中,气候可划分成冷暖两个时期,其中以8世纪中叶(公元750年左右)为转折点。复旦大学历史地理学教授满志敏在《唐代气候分期及各期气候冷暖特征的研究》中也认为唐代气候以8世纪中叶为转折点,分为两个时期:从7世纪初至8世纪中叶,气候冷暖特征与当代相近;而8世纪中叶至10世纪中叶则气候转寒,气候带要比现代南退一个纬度。

著名气象学家竺可桢在其晚年的著作《中国近五千年来气候变迁初步研究》中通过对梅树、柑橘物候和农作物生长期的对比研究,认为唐代是一个温暖湿润的时代,同时又用一万年挪威雪线、格陵兰(位于北美洲)冰块反映的气候特征做了印证。有关专家根据物候和柑橘分布的研究也表明,唐代年平均气温比现在高出1℃。据历史记载,唐代发生的水灾比较多,由此可知,唐代长安气候温和湿润多雨。由于气候温暖湿润,这一时期农牧业界线北移,农耕区扩大,可供农作物的生长期增长,复种指数提高,农作物单产量提高,水利建设也成效显著。由于国力强盛,南方地区的开发有了保证,气候的温暖湿润为唐代农业经济的发展创造了条件,农业经济的发展也为社会经济的整体发展和繁荣奠定了基础。

然而从8世纪中叶至10世纪中叶,各类寒冷事件频繁发生,秋季冷空气南进的时间提前,春季则推迟。相应的,霜冻与降雪出现的最早、最晚时间都有提早或推迟,无霜期变短。从对河湖海冰冻现象的研究发现,当时的气候带要比现代南退一个纬度。这种相对寒冷的时期从安史之乱前后一直延续到五代时期。

(摘编自谢爱民《气候变化与盛唐转衰》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.古代气候与现代气候的研究依据有所不同,前者一般通过文字资料、考古资料和地质资料展开,而不能依靠数据。

B.地球诞生后,生命衍化乃至人的活动与气候变化息息相关。从全新世气候转暖开始,人类便逐步进入农业社会。

C.气候变迁对农业生产活动影响重大,因此,中国古代社会朝代的盛与衰大体伴随着气候的暖与冷,规律较为清晰。

D.大量研究表明中国唐代的气候在8世纪中叶开始趋冷,这为气候变化影响了唐代盛衰的认识提供了科学依据。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)( )

A.材料一第四段中“宙”“纪”“世”都是地质年代分期单位,三者中“世”的层级最大。

B.在历史上不止一个时代气温偏高,说明了全球变暖未必源于温室气体排放。

C.人类在全新世步入农业社会,因此后来的工业社会和信息社会不属于全新世。

D.竺可桢通过格陵兰冰块印证了唐代气候温暖,说明同时期北美气温偏低。

3.下列关于古代气候的研究,方法不当的一项是(3分)( )

A.通过统计明清两代咏雪诗词的各自数量,来对比两个时代的气候不同。

B.通过考古资料证明,汉武帝时期一些亚热带植物生长北界远超过当代。

C.通过对岩溶石笋开展研究,揭示长期气候变化趋势中自然因素的作用。

D.通过《竹书纪年》中周孝王时汉江结冰等史料,佐证该时期中国偏冷。

4.根据材料内容,下列选项对下面这两幅图的解读不恰当的一项是(3分)( )

A.图1说明,气温高时,雪山的雪线就高;气温低时,雪线也会相应变低。

B.中国气温与挪威雪线的高低并非完全一致,说明气温在时空上有复杂性。

C.从图2来看,在历史上,挪威雪线与中国气温高低的整体走势并不一致。

D.图2显示,中国气温在唐代整体上偏高,与材料中的相关描述基本吻合。

5.农业稳定和粮食安全是国民经济的基础。材料二中唐朝发展受气候变化影响的教训,给我国长远发展带来哪些启示?(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

晓风杨柳

唐弢

柳枝一弯弯地划着东方正在发白的天空,像是无数灰白的眼睛,在黑夜里张望着,俯临着。

陶渊明昨晚胡思乱想了一夜,一点也没有睡好,这时才觉得有点朦胧,然而给那跷石板的声音惊醒了。他索性从床上缓缓地竖起上身,披上了上衣。

“唉!唉!寄奴,但愿这不是事实呵!”

隔壁传来一阵鼾声。

还想……那个浓眉毛,阔下巴,黑而且丑的面孔,又在渊明记忆里浮了上来。他恍然记起二十年前,在镇北将军的幕里,和这个黑而且丑的面孔是同事,这个人非常会说话,会钻营,成天和这个那个忙着什么,从来不见他发过火。闲来就擎着一本相书,因此也很喜欢批评别人的眉毛生得太低、鼻子太尖、口腔不应该那么小之类的话头。他能喝几杯酒,和自己倒还相得。自从抛弃宦海生涯,就一直没有想起他,他升了官,发了财,因此心里对他越发淡漠了。虽然听说他颇有异志,终以为未必是事实。三年前他收复关中,朝廷很有中兴的气象,自己高兴得很,本想北上游历一转,谁知……

“唉!唉!但愿这不是事实呵!”

“刘寄奴不会做皇帝吧?”

院子静悄悄的,石板地偶然有飞鸟的影子掠过,那只黑狗已经跑得不知去向,风吹着柳树,时时落下一瓣两瓣枯叶来。他踱到板门边喊:“阿舒!”

廊屋里走出一个二十几岁的青年来,瘦长个子,被太阳炙黑了的脸孔,带着忧郁的表情,他垂着手,很恭敬地问:“爹有什么吩咐?”

渊明挥了挥手说:“没有什么。”

“赵家伯父昨天差人来说,请你今天去喝酒。”

……

渊明正在赵家喝酒。

“变了变了!县里出了告示啦!”阿宣满头大汗地跑了进来,喘息着说。

“什么?”大家合口问。

“唉!”阿宣学着渊明的样子,长长地叹了口气,接着说:“县里出了告示,说是宋王登了大宝,大赦天下。现在得叫做大宋永初元年七月了。”

他说着回过头来,向着渊明:“是永久的永,起初的初。”

……

亥时了,陶宅里还没有熄灯。渊明坐在床沿上,疲乏而又忧郁,眼睛深深地陷了进去。身边放着一只竹箧,他好像在整理什么,脸色是那么枯黄,刻板,仿佛病酒的样子,使人看不出一点活气来。

菜油灯点了半夜,那一点黄豆似的火焰,寂寞地泛出了幽绿的颜色。

“唉!”渊明长叹一声。

窗外的月光晶莹地照着,院子里像是洒了水。

“我们现在都是遗民了。”过了一会,渊明放下手里的诗稿,叹气说。

“怎样啦,遗民?我们不再照旧活下去了吗?”阿通问。

“活是总得活下去的。”阿雍参加了意见。

“不过,”渊明说,声音似乎有点嘶哑。“要是我当年不曾辞官……要是我现在还年青…… 唉!唉!”

“你看见告示上还说些什么?”渊明看着刚进来的第二个儿子问。

“这个,”阿宣想了想说,“我记不清楚了,但现在就得叫做大宋永初元年七月,却是千真万确,一点也不会错的。”

“亡了国,我们不食宋粟,我们到南山采薇去,大家做伯夷,做叔齐。”阿端跑进来说。

“唉!你的话说得活像爸爸。”阿通批评。

“我们要淡泊,要清静无为,不要去管这些俗事,我们得学老聃。”这回是阿雍的意见。

“唉!你的还要像……”阿宣说,“不过,顶好是去请和尚拜几天忏,或者来一个什么法会,祈祷祈祷,救救国家。可惜慧远法师涅槃了。”

“畜生!”渊明厉声喝道,“不要胡说。”

阿宣吃了一惊。

“年青人应该有血气,应该做一番轰轰烈烈的事业,留得身后的名声。”渊明解释着。

“留名声的事情,”阿宣说,“得让大哥去干,我不该抢先。兄弟要友爱,谦让,爹说过的。”

“但是,”阿舒嗫嚅着,“我的身体不行,不及二弟结实。近来还有点神经衰弱。”

“唉!你们都去睡觉吧!”渊明说。

大家一哄而散以后,房间里又开始沉寂了。灯光更加暗下去,蚊虫唱着歌,蝎子偷偷地爬出来,在泥壁上布好阱。

渊明搔着脚趾,默默地,兀自生着气。他觉得人类是没有理智,没有情感,蠢过于一切生物的东西。他悲愤,愧悔。那个黑而且丑的面孔又在他的眼前晃动,摇摆,再也驱不走。忽然变成了青面獠牙,伸出鸡爪似的两手,把他的儿子一个个抓去了,他们柔弱得像羔羊,一点也没有反抗。渊明感到一阵内疚。他定定神,在案头坐下了,摊开诗稿,心里一片乱麻。

但终于动起笔来,这一晚,他写了不少诗。写了《述酒》,写了《咏荆轲》,一直写到寅时尽头,还不曾停笔,呵欠已经打了几十回,然而他想:“我还得写下去,我得留一点教训,我要写到天明。”

杨柳枝叶里萧萧地吹起了一阵晓风。

一九三六年五月二日

(有删改)

6. 下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. “永初元年”以不同的形式在阿宣口中反复宣告,侧面反映了陶渊明对改朝换代这一事实一直以来不敢相信的心理。

B. “疲乏而又忧郁”“脸色枯黄,刻板”等描写表现出陶渊明得到刘裕篡位确切消息后内心的郁闷和绝望。

C. “要是我当年不曾辞官……要是我现在还年青……唉!唉!”写出了陶渊明对当年行为愧悔和对自己现状的无奈。

D. “畜生!”这一声厉喝,打破了父子之间沉闷的谈话场面,表现出陶渊明对儿子学自己语气说话的不满。

7. 下列对文本相关内容和艺术手法的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 文章首尾两段都写到晓风、杨柳,染了凄凉冷清的氛围,烘托了人物心理,暗示了小说的主题。

B. 文中通过渊明对“二十年前”刘裕的回忆,表现了刘裕能说会道、善于钻营、热衷交际的性特点。

C. “蚊虫唱着歌,蝎子偷偷爬出来,在泥壁上布好阱”,此处景物描写与初闻改朝换代的陶渊明的不安心理相吻合。

D. 本文围绕刘裕篡夺东晋政权史实,虚构了陶渊明的言行和心理,赋予了历史人物以新的思想内涵。

8. 小说用了较长篇幅写陶渊明与几个儿子的对话,请简要分析其在文中的作用。(4分)

9. 鲁迅先生曾这样评价陶渊明:“就是诗,除论客所佩服的‘悠然见南山’之外,也还有‘精卫衔微木,将以填沧海,刑天舞干戚,猛志固常在’之类的‘金刚怒目’式,在证明着他并非整天整夜的飘飘然。”这篇小说就塑造了一个并非恬淡退隐的陶渊明形象,请结合文本内容简要分析。(6分)

二、古代诗文阅读(38分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

太宗初即位,中书令房玄龄奏言:“秦府旧左右未得官者,并怨东宫及齐府左右处分之先己。”太宗曰:“古称至公者,盖谓平恕无私。丹朱、商均,子也,而尧、舜废之。管叔、蔡叔,兄弟也,而周公诛之。故知君人者,以天下为公,无私于物。朕与公等衣食出于百姓,此则人力已奉于上,而上恩未被于下,今所以择贤才者,盖为求安百姓也。用人但问堪否,岂以新故异情?才若不堪,亦岂以旧人而先用?今不论其能不能,而直言其嗟怨,岂是至公之道耶?”

贞观二年,太宗谓房玄龄等曰:“朕比见隋代遗老咸称高颎善为相者遂观其本传可谓公平正直,尤识治体,隋室安危,系其存没。炀帝无道,枉见诛夷,何尝不想见此人,废书钦叹!又汉、魏已来,诸葛亮为丞相,亦甚平直,尝表废廖立、李严于南中。立闻亮卒,泣曰:‘吾其左衽矣!’严闻亮卒,发病而死。故陈寿称:‘亮之为政,开诚心,布公道,尽忠益时者,虽仇必赏;犯法怠慢者,虽亲必罚。’卿等岂可不企慕及之?卿等若慕宰相之贤者,则荣名高位,可以长守。”玄龄对曰:“臣闻理国要道在于公平正直,今圣虑所尚,诚足以极政教之源,尽至公之要,囊括区宇,化成天下。”

刑部尚书张亮坐谋反下狱,百官多言亮当诛,惟殿中少监李道裕奏亮反形未具,明其无罪。太宗既盛怒,竟杀亮。俄而刑部侍郎有阙,令宰相妙择其人,累奏不可。太宗曰:“吾已得其人矣,往者李道裕议张亮云‘反形未具’,可谓公平矣。当时虽不用其言,至今追悔。”遂授道裕刑部侍郎。

(节选自《贞观政要·公平第十六篇》)

10. 文中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

朕比见隋代【A】遗老【B】咸称高颎【C】善为相者【D】遂观其本传【E】可谓公平【F】正直

11. 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 东宫,常指太子所居之宫,文中的“东宫”与《陈情表》中“当侍东宫”的“东宫”均代指太子。

B. 见,在古文中常表被动,文中“枉见诛夷”与《归去来兮辞并序》中“遂见于小邑”的“见”含义相同。

C. 竟,最终、最后,文中的“竟”与《项脊轩志》中“何竟日默默在此”的“竟”含义不同。

D. 怠,文中是懈怠、怠慢的意思,与《种树郭橐驼传》中“故病且怠”中的“怠”含义相同。

12. 下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 唐太宗面对房玄龄关于秦府旧部下未得官职而埋怨的上奏,举了尧废丹朱、舜废商均之事来说明君主要以天下为公、不存偏私之心。

B. 唐太宗认为用人要看是否有能力,而不能看关系的亲疏远近,如果只因旧部下有怨言,不看能力就加以委任,是不公平的。

C. 唐太宗借廖立、李严两人因诸葛亮去世而伤心病亡的故事,强调做官要坚守公平正直的品格,这样才能富有人格魅力,受人尊敬。

D. 唐太宗虽然当时没有采纳李道裕关于张亮谋反证据不足的上奏,却看到了李道裕对公平正直的坚守,后来任命其为刑部侍郎。

13. 把文中画横线的句子及课内句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)俄而刑部侍郎有阙,令宰相妙择其人,累奏不可。(4分)

(2)吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性耶?(4分)

14. 唐太宗发出“何尝不想见此人,废书钦叹”感慨的原因是什么?(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,8分)

阅读下面这首词,完成下面小题。

望海潮

秦观①

梅英疏淡,冰澌溶泄,东风暗换年华。金谷②俊游,铜驼巷陌③,新晴细履平沙。长记误随车。正絮翻蝶舞,芳思交加。柳下桃蹊,乱分春色到人家。

西园④夜饮鸣笳。有华灯碍月,飞盖妨花。兰苑未空,行人渐老,重来是事堪嗟。烟暝酒旗斜。但倚楼极目,时见栖鸦。无奈归心,暗随流水到天涯。

【注】①元佑年间(1086年—1094年),秦观先后于朝廷供职达五年之久,常参与公卿名流的文酒期会。绍圣元年(1094年)政局大变,秦观坐党籍被贬,即将遣离汴京,重游其地,有感而作此词。②金谷:即金谷园。金谷园是西晋石崇的花园,在洛阳西北。③铜驼巷陌:古洛阳宫门南四会道口,有二铜驼相对,后称铜驼陌。④西园:宋时洛阳的董氏西园为著名的园林,后世泛指风景优美的园林。

15. 下列对这首词的理解和赏析,正确的一项是( )

A. 上片起头三句,写暮春景物:梅花渐渐稀疏,结冰的水流已经溶解,东风煦拂之中,春天悄然而至。

B. 下片“碍”和“妨”,不但显出月朗花繁,而且显出灯多而交映、车众而并驰的盛况。

C. “兰苑”二句,暗中转折,逼出“重来是事堪嗟”,点明心中情感,呼应上片“柳下桃蹊”。

D. 这首词上片先写今后写昔,下片先承上写昔后再写今,忆昔部分贯通上下两片,以今衬昔。

16. 本词与柳永的《望海潮(东南形胜)》所表达的思想感情有何不同,请简要概括。(5分)

(三)名篇名句默写(10分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《陈情表》用“_____________,_________”写出了自己的孤单,只有身体和影子互相安慰。

(2)《项脊轩志》中,写作者在修葺之后的项脊轩中独自静默端坐,听自然界各种声音的句子是“_____________,_____________”。

(3)针对魏晋名士崇尚虚无的思想倾向,王羲之在《兰亭集序》中用了一句话来批评:“ , 。”

(4)《归去来兮辞》中“_____________________,______________________!”表现了陶渊明乐天安命,顺随自然的变化走到生命的尽头的思想。

(5)陆游《临安春雨初霁》中“____________________________”一句,运用比喻,感叹人世情味凉薄;“____________________”一句惊问,写出了这位长期宦海沉浮,命途坎坷的老人的悲叹。

三、语言文字运用(18分)

(一)文言基础知识考查(本题共3小题,9分)

18. 下列加点词语的解释全部正确的一项是( )

A.少长咸集(都) 向之所欣(一向,向来)

B.移之官理(道理) 若甚怜焉(怜爱)

C.当敛裳宵逝(收拾衣装) 悟已往之不谏(不能挽回)

D. 微风鼓浪 (激荡,掀动) 而陋者乃以斧斤考击而求之(考证)

19. 下列句中加点词语与现代汉语语义相同的一项是( )

A.幼稚盈室 B.所以兴怀,其致一也

C.郦元以为下临深潭 D.虽曰爱之,其实害之

20. 从文言句式的角度看,与例句的句式相同的一项是( )

例句:石之铿然有声者,所在皆是也

A.古之人不余欺也 B.将有事于西畴

C.马之千里者,一食或尽粟一石 D.既自以心为形役

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题阅读下面的文字,完成下面小题。

菌草,有人将其称为“幸福草”。在巴布亚新几内亚等国家,菌草被当地百姓亲切地称为“中国草”。

① ? 简单地说,这是一种可用作食用菌、药用菌栽培的高大草本植物。

菌草有什么用?最初,它被用于食用菌、药用菌的培养基,栽培出优质食药用菌。经过多年选育、创新,其功能也从最初的“以草代木”种菇,拓展到菌草饲料、菌物肥料、菌草生物质能源开发等领域。

② 。它根系发达、光合效率高、适应性广,耐旱、耐盐碱、耐瘠薄,抗逆性强、保水保土。其中,巨菌草高度可达7米,富含内生固氮菌,可在坡地、沙地、盐碱地快速生长, ③ 。

总之,作为我国拥有完全自主知识产权的原创技术,菌草技术已成为一项保护生态、带动增收和促进可持续发展的综合性技术。我们期待,菌草能成为造福更多人的“幸福草”,也期待有一天,菌草能在生态治理上发挥更大作用,筑起地球生态安全屏障,成为造福子孙后代的“生态草”。

21. 下列各句中的引号,和文中画横线处引号作用相同的一项是( )

A. 他身材高大,头发乌黑,说一口漂亮的北京话。也许因为这点,姑娘们私下里都叫他“北京话”。

B. 我也还想打听些关于祥林嫂的消息,但知道他虽然读过“鬼神者二气之良能也”,而忌讳仍然极多……

C. 这响亮而清脆的“哈哈哈”就此结束了一切事情:结束了预想中的婚事,结束了别里科夫的人间生活。

D. 有几个“慈祥”的老板到菜市场去收集一些菜叶,用盐一浸,这就是他们难得的佳肴。

22. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10字。

四、写作(60分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

青蛙坐井,井口就是它的眼界;青蛙对井外一无所知,也就无所谓境界了。

庄子《秋水》中的河伯先“以天下之美为尽在已”,后顺流而东,走出边界,来到北海,看见了所景象,感受到了新境界。

随着脚步移动,游山者眼前的景物也发生变化,正以为丘壑风光阅尽,谁知一道岔口转过,又曲圣通幽,别有境界。当然,脚底也有边界,或许脚下就是万丈深渊,此时,你也只能心存敬畏,望而却步了。

上述材料内容中的“眼界”“边界”“境界”及其关系,值得我们认真思考。请你写一篇文章,不少于800字,体现你的认识与感悟。

高二年级6月月考语文答案

1.A(“不能依靠数据”错。材料一是“与现代气候研究的依据是大量的气象监测数据不同,在古气候研究中,对气候参照物的分析研究一般从三个‘维度’展开 …… ”,可见,不是不能依靠数据,应是不依靠气象监测数据,因为从第二段“人们将各种古气候资料汇集成数据库,根据气候形成理论及统计规律,建立了气候的数值模拟和实验模拟”看,其研究也依靠“数据”。)

2.B(A.“‘世’的层级最大”错,从全文看,“世”的层级最小。C.“因此后来的工业社会和信息社会不属于全新世”错,前后推理不当。材料一是“从全新世开始,人类逐步进入了农业社会,气候变化对人类的农业生产活动产生重要影响”,可见,原文只是说从全新世开始,气候变化对人类的农业生产活动产生重要影响,但是并不能推出后来的工业社会和信息社会不属全新世的结论。D.“同时期北美气温偏低”错,从原文来看,应该是偏高。)

3.A(“通过统计明清两代咏雪诗词的各自数量,来对比两个时代的气候不同”错,因为明清两代咏雪诗词的数量不同受多种因素影响,所以“通过统计明清两代咏雪诗词的各自数量,来对比两个时代的气候不同”的方法不科学。)

4.C(“挪威雪线与中国气温高低的整体走势并不一致”错,读图2,挪威雪线与中国气温高低的走势虽不完全一致,但整体上走势是一致的。)

5.①不断提高对长期气候变化的研究和预报水平,对不利影响防患于未然。②加强农业科技创新和农业基础设施建设,彻底告别“靠天吃饭”。③守住基本农田数量红线,以抵御各种天灾带来的粮食减产风险。④加强赈灾、抗灾、救灾体系建设,确保大灾面前农业和社会稳定。⑤加强国家层面粮食储备,避免潜在的气候风险对农业发展的冲击。(每点2分,答出三点即可)

6. D “对儿子学自己说话的不满”错,是陶渊明对儿子胸无大志,没有血气的不满。

7. A“暗示了小说的主题”错,小说塑造了一个为国家命运忧虑的陶渊明形象,首尾的晓风、杨柳的景物描写,主要是渲染氛围,烘托人物心理的作用,没有暗示主题。

8. ①通过对话强调了刘裕篡位的事实,同时展示了陶渊明几个儿子不同的性格特点;

②从侧面表现了陶渊明的形象,儿子们的很多话其实正是陶渊明平常爱说的话,是他思想性格的反映;

③对话中既有父子之间的亲情,也有陶渊明对儿子的失望,为下文写儿子被害的幻觉埋下伏笔,推动了情节的发展。

①小说写的是陶渊明晚年的事情,这时他虽然归隐田园,但仍关注时局,为国家命运而忧虑;

②小说中写陶渊明教训儿子要“有血气”“应该做一番轰轰烈烈的事业”,表现出其内心深处具有积极入世的人生态度;

③对篡夺政权的刘裕极端愤慨,在深深的绝望中拿起笔来,用写诗的方式进行反抗。这些都能说明陶渊明并非完全是一个恬淡退隐的人。

10. BDE 句意:我近来见到隋代的旧臣遗老,他们都称赞高颎是做宰相的人才,于是我就去翻阅他的本传。此人真可说是公平正直。

11. D “故病且怠”中的“怠”为疲倦之意。

12. C “唐太宗借廖立、李严两人因诸葛亮去世而伤心病亡的故事”错误。由原文“立闻亮卒,泣曰:‘吾其左衽矣!’严闻亮卒,发病而死”可知,后来廖立听到诸葛亮逝世,哭着说:‘我们大概要亡国了!’李严听到诸葛亮逝世,也发病而死。由此可知,因诸葛亮去世而伤心病亡的是“李严”,廖立没有伤心病亡。故选C。

13. (1)不久,刑部侍郎空缺,唐太宗下令宰相精心选择称职的人选,可宰相多次推荐的人选唐太宗都没有同意。

(2)我们这些小百姓停止吃早、晚饭去慰劳那些小吏尚且不得空暇,又怎能使我们的人口增多,生活安定呢?

14. ①高颎有宰相之才,得到隋朝老臣的称赞;②一个人支撑着隋朝安危,可惜被隋炀帝诛杀。

【参考译文】

唐太宗刚即位时,中书令房玄龄上奏说:“秦王府的老部下没有做上官的,他们都埋怨陛下,说前太子宫和齐王府的部下都比他们早先安排了官职。”太宗说:“古时候所谓的大公无私,是指宽容公正而无私心。丹朱、商均是尧、舜的儿子,而尧、舜却废黜了他们,管叔、蔡叔是周公的兄弟,而周公却把他们杀掉。由此可知,作为治理百姓的君主,要以天下为公,不存偏私之心。我们的衣食都出自百姓,这就是说,百姓的人力已奉献给了朝廷,而我们的恩泽却没有遍及民间,如今朝廷之所以要选择贤才,就是要安抚百姓。用人只问是否有能力胜任,怎能因亲疏、新旧关系而区别对待呢?如果才能不堪胜任,怎能因为是旧的下属而先任用?如今你们不谈论他们能不能胜任,而只说他们有怨言,这难道是至公之道吗?”

贞观二年,唐太宗对房玄龄等人说:“我近来见到隋代的旧臣遗老,他们都称赞高颎是做宰相的人才,于是我就去翻阅他的本传,此人真可说是公平正直,尤其了解治国之道,隋室的安危,跟他的生死关系密切。可惜遇到隋炀帝这样的无道昏君,却被冤屈诛杀了,我何尝不想见到这样的人呢?就连读书时也时常放下书嗟叹!汉、魏已来,诸葛亮做丞相,也非常公平正直,他曾经上表把廖立、李严罢官放逐到南中。后来廖立听到诸葛亮逝世,哭着说:‘我们大概要亡国了!’李严听到诸葛亮逝世,也发病而死。所以陈寿称:‘诸葛亮执政,开诚心,布公道,尽忠国家,在当时做了不少有益于国家的事,虽是仇人,该赏的也必须奖赏;对违犯法纪玩忽职守的人,虽是最亲近的人也必须惩罚。’你们难道不仰慕学习他们吗?你们如果能够像丞相这样贤良的话,那么荣耀的名声和尊崇的地位就能够长久保有了。”房玄龄对答道:“我听说治理国家的关键,在于公平正直,如今圣上推崇的治国原则,确实体现了政教的根本,极尽至公的要义,可以用来囊括宇内,教化天下。”

刑部尚书张亮因谋反罪被关进监狱,百官中许多人都说张亮应该杀头,只有殿中少监李道裕上奏说张亮谋反的证据不足,应赦免其无罪。但唐太宗当时正处在盛怒之下,最终把张亮给杀掉了。不久,刑部侍郎空缺,唐太宗下令宰相精心选择称职的人选,可宰相多次推荐的人选唐太宗都没有同意。太宗说:“我已找到合适的人了,先前李道裕在拟议处置张亮的办法时说‘他谋反证据不足’,可见此人很公平。我当时没有采用他的意见,至今仍追悔莫及。”于是就任命李道裕为刑部侍郎。

选B 。A.“写暮春景物”错误。本词开头三句描写的是初春景物。C.“呼应上片‘柳下桃蹊’”错误。与上片“东风暗换年华”相呼应。D.“以今衬昔”错,应是“以昔衬今”,以过去的热闹反衬今日的凄凉、落寞。 故选B。

16. 柳词:①对当地人民的美好生活和官员政绩的赞美之情;②希望获得赏识与重用。秦词:①年华逝去的惆怅之情。“絮翻蝶舞”“柳下桃蹊,乱分春色”,美丽的春色引起词人“芳思交加”的惆怅之情;“东风暗换年华”道出词人心中又是一年春来到的光阴流逝之感。②怀旧之情。“金谷俊游”以下几句写的都是旧游时的欢愉之情。③仕途失意的无奈。“重来”“兰苑”旧地而“是事堪嗟”,且又“时见栖鸦”,词人的“归心”“暗随流水到天涯”,表明词人对仕途的失意感慨至深。

17. (1)茕茕孑立,形影相吊

(2)冥然兀坐,万籁有声

(3)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

(4)聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑

(5)世味年来薄似纱 谁令骑马客京华

18. 选C A向,先前,以前;B理,治理;D考,敲击

19. 选C A孩子,B……的原因,D这实际上

20. 选C A宾语前置,B状语后置,D被动

21. 选A A特殊称谓,B引用,C着重强调,D反讽

22. ①菌草到底是什么草;②菌草还可治理生态;③能有效改良土地

23. 这是一道引语式的材料作文题。

材料第一段讲坐井观天的故事,因为井口决定了眼界,而因为没有眼界因此就没有境界了;材料第二段是庄子《秋水》中的河伯因为走出边界,来到北海,感受到新境界;材料第三段讲游山者会在脚步移动中看到不同的景物,甚至会别有境界,但是脚底的边界要掌握好。

首先明晰概念。“眼界”,指目力所及的范围,即看到的、具有实在意义的存在,也指见识的广度。“边界”,本意是领土单位或国家地区之间的界线,也可是规则或法律,或者是做人的底线。“境界”指的是人的思想觉悟和精神修养,即人生感悟等精神层面的表现,也是自我修持的能力,即修为,或者是对世界的认识和发现。

然后审题立意,可以通过“抓关系”的方法。材料由两段话组成,出现了三个关键词“眼界”“边界”“境界”,根据对材料的把握和理解,我们不难发现材料的中心是在说三者之间的关系:青蛙眼界小,所以没有境界;河伯先眼界受限,后突破边界,进而感受到了新境界;游山者的情形与河伯类似,只是多了一句转折,正是这一句告知我们不是所有边界都可突破,不是所有边界都是好的,有时也会有危险,而我们应该如何对待呢?那就是心存敬畏。

三个故事层层递进,不可分割,需整体思考联系,方可得出完整的材料含意。由青蛙坐井得出眼界小的人,没有境界;由河伯的经历可推出眼界小的人,突破边界,从而开阔眼界,达到了新境界;由游山者的故事得出突破边界可以扩大眼界,达到新境界,但是有的边界是不能突破的,如法律、原则等,否则就会有危险,因此要心存敬畏。

写作时首段先明确观点:眼界为基,审慎边界,方得境界。主体部分安排成分论点并列的形式:分论点一,参天之木,必有其根,怀山之水,必有其源,境界之基,必为眼界。分论点二,有所眼界,更需谨慎边界,方得境界之真谛。结尾处:当历史叩问你我,凭何而上,吾辈答曰:眼界为基,审慎边界,成我境界。

立意:

1、开阔眼界,辨析边界,达到境界。

2、明边界,拓眼界,寻境界。

3、边界限制眼界,眼界决定境界。

4、拓眼界,守边界,升境界。

【例文】

边界限制眼界,眼界决定境界

诗人北岛说:“一个人行走的范围,就是他的世界。”你行走的眼界决定了你看世界的境界。眼中有水,心中有山,眼中有多大的世界,心中便有多大的境界。青蛙坐井,眼界被井口的边界所限,它的境界永远无法提升。河伯突破河的边界,眼界大开,故而境界随之提升。因此,我们每个人都应从“井”中跳出,打破边界,拓宽眼界,方能感受新的境界。

鲁迅先生曾说:“什么是路,就是从没路的地方践踏出来的,从只有荆棘的地方开辟出来的。”唯有拓宽眼界,打破边界,我们才能达到更卓越的高度。中国登山测量队员为了登上世界之巅珠峰,面对高空缺氧、风疾雪骤、昼夜温差超三十摄氏度这样恶劣的环境,没有退缩。他们为了祖国的荣誉,为了职业的操守,为了心中的信仰,义无反顾突破山的界限。“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下”。一个人的境界,是随着眼界的开阔而提升的。站在地球的最高点,对于活着,对于人生,也会有更高远的思考与认知。

欲开眼界者必先破其边界,破边界必须心存敬畏。

新时代的青年应鞭策自身,迈向远方,打破边界。近年来,我国科技创新人才不断涌现。曹原,研究超导石墨烯的天才少年;林鸣,多项创新技术融合的港珠澳大桥总设计师;南仁东,打破多项技术封锁的天眼总设计师……他们突破边界,让中国在世界得以闪耀。相反,坐井观天的青蛙一辈子都不可能明白外面的美丽景象,其所知之水就是井底之水,其所见之天就是井口一孔。如果在科学领域缺乏眼界,就易封闭在自己思维的边界之中,无法有所突破。正如达尔文的进化论,本来可以更加完善,却因固执己见未能达到更高境界。

当然,游山者随脚步不断移动,或许脚下就是万丈深渊,此时,你需要心存敬畏,适可而止。

欲升境界者必先开其眼界,开眼界必须心存善念。

吾辈青年应以创新的眼界上升到新境界。《与朱元思书》中说:“夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈。争高直指,千百成峰。”伟人们披荆斩棘,创造出一番成就。“冲天鹏翅阔”的顾诵芬,报国似大象无形,无形中深藏中国梦;“潜龙育神躯”的彭士禄,革命英雄彭湃之子,在深山中倾听,于花甲年重启;物理学家杨振宁,站在传统和现代的交界点,成就斐然。他们无私奉献,乘风破浪,最后柳暗花明,迈向远方,创新眼界,达到更高境界。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”青年要心存敬畏,胸怀善念,不断突破边界,扩大眼界,达到新境界。眼界——让我们划开那一道限制的“边界”,当代青年今日高瞻远瞩,必将成就明日之盛世中华。

同课章节目录