第九单元 中华人民共和国成立和社会主义建设的探索 练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义建设的探索 练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 153.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-14 19:56:57 | ||

图片预览

文档简介

中华人民共和国成立和社会主义建设的探索

一、选择题

1.1957年创办于广州的中国出口商品交易会(简称广交会),在新中国外贸史上占有重要的地位。周恩来指出:“一年两次的广交会是在我们被封锁的情况下不得已搞的,我们只好请人家进来看。”由此可知,广交会的创办( )

A.扩展了与外部世界的交流渠道

B.强化了与苏联的经贸联系

C.突破了计划经济对外贸的束缚

D.加速了不结盟运动的进程

2.据统计,在从1961年1月开始的两年半中,全国职工精简与录用相抵共减少了约1887万人,城镇人口减少了2600万人左右,吃商品粮人数减少了约2800万人。其主要目的是( )

A.改善城乡关系争取财政经济的好转

B.推进人民公社化运动发展农业生产

C.调整经济结构促进产业的升级换代

D.实行工业反哺农业以促进农业发展

3.下面是20世纪50年代中期中日关系的相关史实表。

时间 事件

1954年12月 中国确定了发展中日两国人民之间友好、逐步实现中日关系正常化的方针

1955年3月 鸠山内阁同意中国贸易代表团访问日本,促进了中日第三次民间贸易协定的签订

万隆会 议期间 周恩来秘密会见日本代表,表达了中国对日建交的意愿

1955年 中国国内为建交而行动,包括统一党内外及社会舆论的认识,改善对日工作机制、宽释战犯、开展对日贸易等,日方对此积极回应

根据上表中的史实,可知当时( )

A.中国的三大改造需要日本的积极支持

B.中国改变了“一边倒”的外交方针

C.谋求经济发展是中日双方的共同需求

D.日本摆脱了美国的政治控制

解析:根据题干材料“鸠山内阁同意中国贸易代表团访问日本”“改善对日工作机制、宽释战犯、开展对日贸易”,可知双方都有发展经济的需要,故选C项;根据题干材料,可知中日交往的目的是

4.1972年,针对尼克松访华的转播问题,美方提出由美国卫星转播。中国政府提出,中国租用美国卫星,由中国缴纳合理费用后使用,美国转播要向中国政府申请且缴纳转播费。这体现了当时中国外交( )

A.坚持强烈的主权至上原则

B.仍具鲜明的意识形态特点

C.意在强调中国的主导地位

D.蕴含了反对霸权主义思想

5.1953 年,需由国家供应的商品粮比1952年增加了31%;而从土地改革后的粮食生产状况来看,当年的粮食收购计划难以完成,粮食供应不足。这表明( )

A.农村生产关系急需调整

B.工业化增加了原料需求

C.国民经济得到恢复发展

D.粮食收购渠道需多样化

6.毛泽东说:“一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围;一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团,都是人民的敌人。……凡属于思想性质的问题,凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决……而不能用强制的、压服的方法去解决。”该论述( )

A.是关于新民主主义革命的论述

B.是关于社会主义初级阶段的论述

C.正确区分了两类不同性质的矛盾

D.认为阶级矛盾仍然是社会主要矛盾

7. 1949年初,中共中央关于外交关系的工作指示,暂行规定:资本主义国家的大使馆、公使馆、领事馆等机关不予承认,其所属人员予以保护。但对美国武官,则应派兵监视。对苏联使领馆及所属人员,对待他们的态度亦应根本上不同。这反映了( )

A.国家采取“一边倒”的外交政策

B.党处理外交的原则性与灵活性

C.政府保持对外关系的延续性

D.美苏两极格局对峙的国际局势

8.它以1949年的中国人民政治协商会议制定的共同纲领为基础,又是共同纲领的发展。……它的颁布巩固了我国人民革命的成果和中华人民共和国建立以来政治、经济上的新胜利,并且反映了广大人民建设社会主义社会的共同愿望。材料中的“它”( )

A.体现人民民主原则和社会主义原则

B.是新时期治国安邦的总章程

C.是新中国成立初期的施政纲领

D.是我国进入社会主义的标志

9. 20世纪六七十年代,中国建设重点在西南、西北地区。1965—1975年,该地区共完成基本建设投资1 269.67亿元,占同期全国基本建设投资的43.5%,近1 500家大型企业中,该地区占40%以上。这一举措是( )

A.“左”倾错误思想指导下的战略部署

B.改善国民经济布局的西部大开发战略

C.实现社会主义建设总路线的必由之路

D.应对国际局势和战争威胁的战略决策

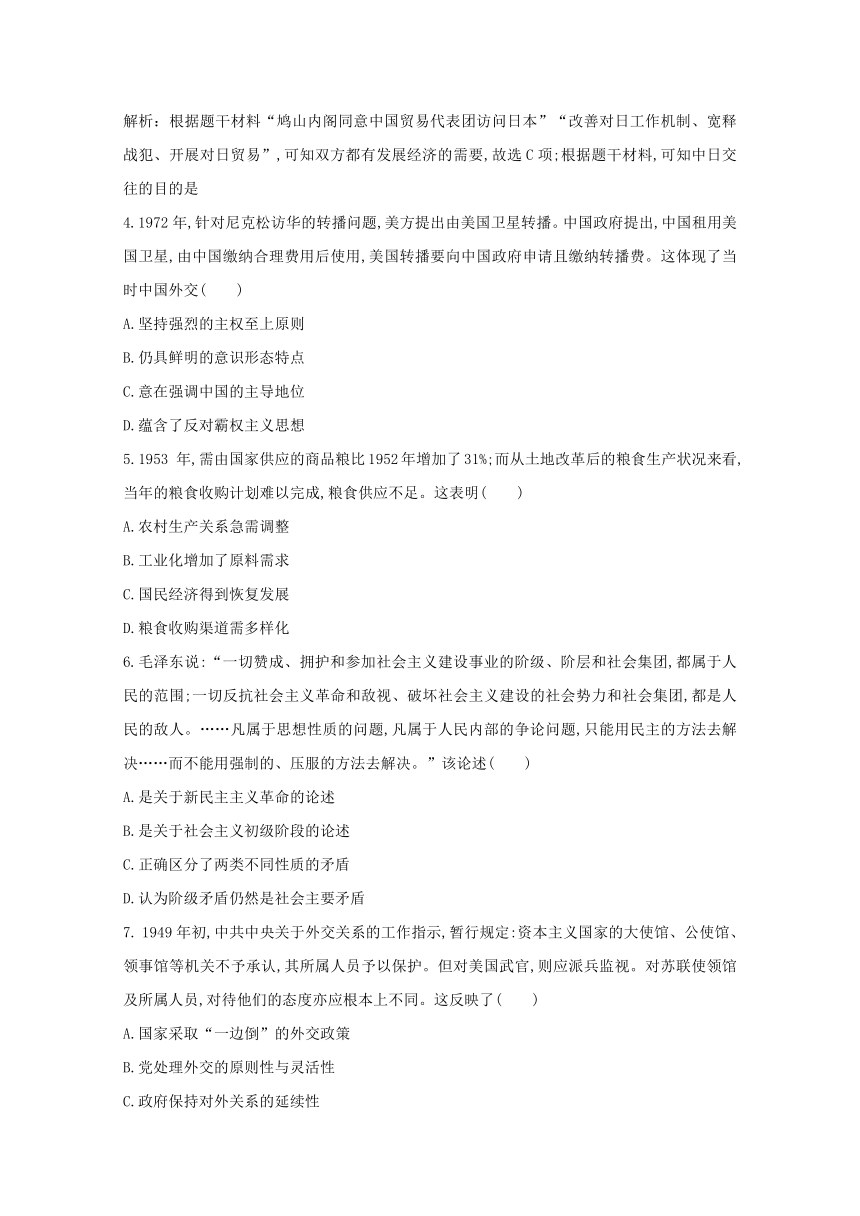

10.以下是新中国不同时期经济结构示意图。据此判断,符合1956年的是( )

11.毛泽东说:“一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围;一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团,都是人民的敌人。……属于思想性质的问题,凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决……而不能用强制的、压服的方法去解决。”该论述( )

A.是关于新民主主义革命的论述

B.是关于社会主义初级阶段的论述

C.科学分析了中国社会基本矛盾

D.认为阶级矛盾仍是社会主要矛盾

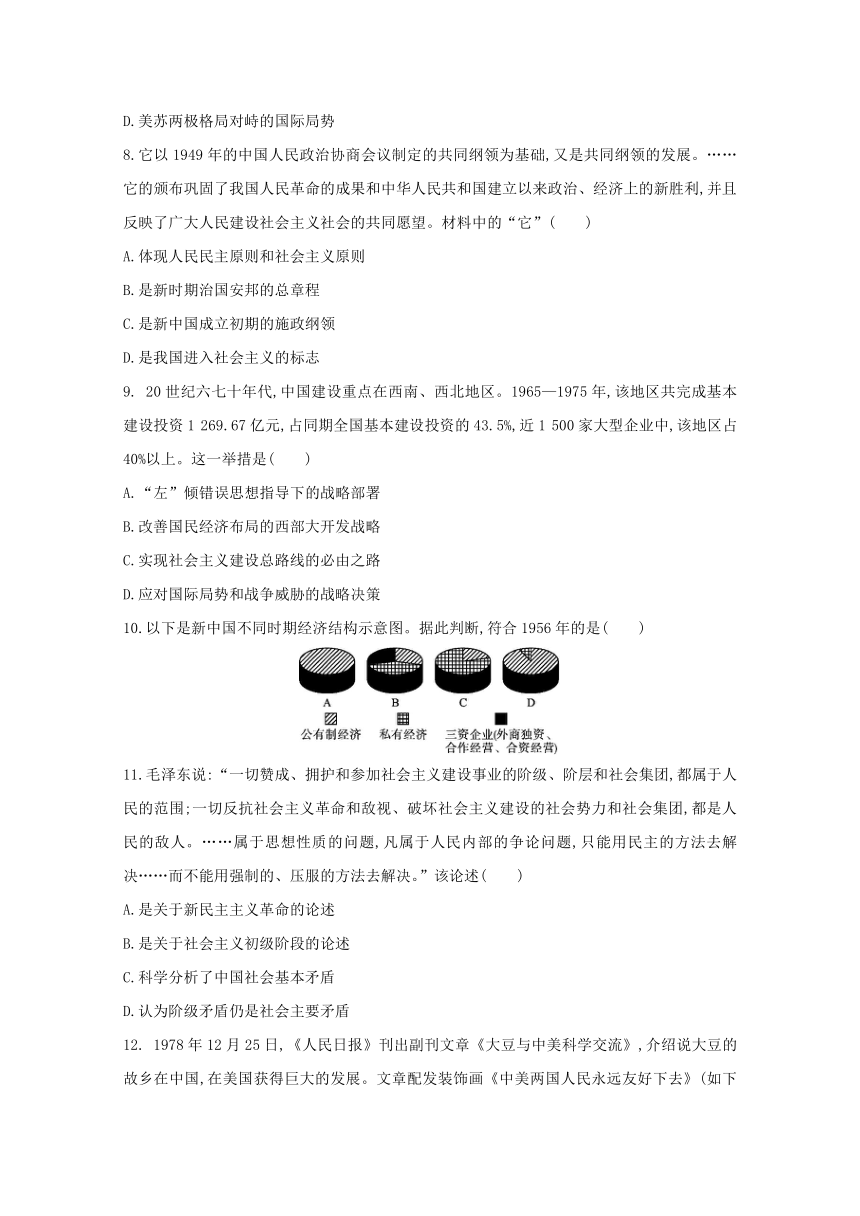

12. 1978年12月25日,《人民日报》刊出副刊文章《大豆与中美科学交流》,介绍说大豆的故乡在中国,在美国获得巨大的发展。文章配发装饰画《中美两国人民永远友好下去》(如下图)。这表明( )

A.中国外交的政策有所调整

B.中美两国在农业领域开展合作

C.中美关系开始走向正常化

D.中国摆脱了长期以来外交困局

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料 20世纪50年代前期,俄语一枝独秀。中学里学习俄语蔚然成风,东北所有的中学,北京和其他城市的59所中学都教授俄语;社会上也掀起了俄语学习的高潮,不同层次的俄语学习班、培训班、学校等快速发展;到1952年,全国有57所高校开设俄语专业,教育部只保留华东师范大学英语系负责培养全国的中学英语师资。1956年,教育部确定外语教学中俄语与英语的比例是1∶1,随后又规定俄语占1/3,2/3为英语和其他语言;1962年,周恩来指示要在10—20年内把世界上主要语种都办起来。1964年《外语教育七年规划纲要》颁布,指出要注重各外语语种的比例,确立英语为第一外语。1979年,教育部要求语种布局要有战略眼光和长远规划,要把大力发展英语教育作为主要任务,同时注意日、法、德等外语的比例。以英语为主,多种外语全面发展的格局日趋形成。

——摘编自孙国宽、王琴《从我国外语

教育语种的演变管窥我国外交政策》

解读材料,提炼出一个观点,并结合相关史实加以论述。(要求:观点明确、表述成文、论证充分、逻辑清晰)

中华人民共和国成立和社会主义建设的探索

一、选择题

1.1957年创办于广州的中国出口商品交易会(简称广交会),在新中国外贸史上占有重要的地位。周恩来指出:“一年两次的广交会是在我们被封锁的情况下不得已搞的,我们只好请人家进来看。”由此可知,广交会的创办( )

A.扩展了与外部世界的交流渠道

B.强化了与苏联的经贸联系

C.突破了计划经济对外贸的束缚

D.加速了不结盟运动的进程

解析:根据题干材料,可知广交会的创办是要让其他国家了解中华人民共和国的经济发展状况,促进中华人民共和国对外贸易的发展,所以广交会的创办扩展了中国与外部世界的交流渠道,故选A项;广交会的创办是为了促进对外贸易,而非仅仅强化与苏联的经贸联系,排除B项;20世纪50年代的中国尚未突破计划经济对外贸的束缚,排除C项;1957年中国没有参与不结盟运动,创办广交会与不结盟运动无关,排除D项。

2.据统计,在从1961年1月开始的两年半中,全国职工精简与录用相抵共减少了约1887万人,城镇人口减少了2600万人左右,吃商品粮人数减少了约2800万人。其主要目的是( )

A.改善城乡关系争取财政经济的好转

B.推进人民公社化运动发展农业生产

C.调整经济结构促进产业的升级换代

D.实行工业反哺农业以促进农业发展

解析:结合所学知识,可知题干材料反映了国民经济出现困难后,国家开始调整经济,制定并实行“调整、巩固、充实、提高”的方针,故A项正确;此时人民公社化运动给国家经济发展带来困难,故B项错误;C项出现于改革开放后,故排除;对经济结构的调整并不是工业反哺农业以促进农业发展,故D项错误。

3.下面是20世纪50年代中期中日关系的相关史实表。

时间 事件

1954年12月 中国确定了发展中日两国人民之间友好、逐步实现中日关系正常化的方针

1955年3月 鸠山内阁同意中国贸易代表团访问日本,促进了中日第三次民间贸易协定的签订

万隆会 议期间 周恩来秘密会见日本代表,表达了中国对日建交的意愿

1955年 中国国内为建交而行动,包括统一党内外及社会舆论的认识,改善对日工作机制、宽释战犯、开展对日贸易等,日方对此积极回应

根据上表中的史实,可知当时( )

A.中国的三大改造需要日本的积极支持

B.中国改变了“一边倒”的外交方针

C.谋求经济发展是中日双方的共同需求

D.日本摆脱了美国的政治控制

解析:根据题干材料“鸠山内阁同意中国贸易代表团访问日本”“改善对日工作机制、宽释战犯、开展对日贸易”,可知双方都有发展经济的需要,故选C项;根据题干材料,可知中日交往的目的是

发展贸易而不是三大改造,排除A项;20世纪50年代,我国仍旧实行“一边倒”的外交方针,排除B项;题干材料主要说明了中日关系而不是美日关系,排除D项。

4.1972年,针对尼克松访华的转播问题,美方提出由美国卫星转播。中国政府提出,中国租用美国卫星,由中国缴纳合理费用后使用,美国转播要向中国政府申请且缴纳转播费。这体现了当时中国外交( )

A.坚持强烈的主权至上原则

B.仍具鲜明的意识形态特点

C.意在强调中国的主导地位

D.蕴含了反对霸权主义思想

解析:美方要用美国卫星转播尼克松访华,而中国政府提出租用美国卫星,美国转播要向中国政府申请且缴纳转播费,体现了中国外交坚持强烈的主权至上原则,故选A项。

5.1953 年,需由国家供应的商品粮比1952年增加了31%;而从土地改革后的粮食生产状况来看,当年的粮食收购计划难以完成,粮食供应不足。这表明( )

A.农村生产关系急需调整

B.工业化增加了原料需求

C.国民经济得到恢复发展

D.粮食收购渠道需多样化

解析:题干材料“1953 年,需由国家供应的商品粮比1952年增加了31%;而从土地改革后的粮食生产状况来看,当年的粮食收购计划难以完成,粮食供应不足”表明农村生产关系急需调整,故选A项;题干材料提及粮食生产与收购计划不符,与工业化原料无关,排除B项;1952年,国民经济得到恢复,排除C项;题干材料主要强调了粮食生产不足的问题,粮食收购渠道多样化并不能彻底解决该问题,排除D项。

6.毛泽东说:“一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围;一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团,都是人民的敌人。……凡属于思想性质的问题,凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决……而不能用强制的、压服的方法去解决。”该论述( )

A.是关于新民主主义革命的论述

B.是关于社会主义初级阶段的论述

C.正确区分了两类不同性质的矛盾

D.认为阶级矛盾仍然是社会主要矛盾

解析:根据题干材料“都属于人民的范围”“都是人民的敌人”“凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决”,可知毛泽东正确区分了两类不同性质的矛盾,故C项正确。正确区分两类不同性质的矛盾,是在解决社会主义建设中的问题,而不是新民主主义革命的问题,故A项错误。关于社会主义初级阶段的理论是在1987年中共十三大上系统阐述的,故排除B项。D项说法错误,排除。

7. 1949年初,中共中央关于外交关系的工作指示,暂行规定:资本主义国家的大使馆、公使馆、领事馆等机关不予承认,其所属人员予以保护。但对美国武官,则应派兵监视。对苏联使领馆及所属人员,对待他们的态度亦应根本上不同。这反映了( )

A.国家采取“一边倒”的外交政策

B.党处理外交的原则性与灵活性

C.政府保持对外关系的延续性

D.美苏两极格局对峙的国际局势

答案.B

8.它以1949年的中国人民政治协商会议制定的共同纲领为基础,又是共同纲领的发展。……它的颁布巩固了我国人民革命的成果和中华人民共和国建立以来政治、经济上的新胜利,并且反映了广大人民建设社会主义社会的共同愿望。材料中的“它”( )

A.体现人民民主原则和社会主义原则

B.是新时期治国安邦的总章程

C.是新中国成立初期的施政纲领

D.是我国进入社会主义的标志

解析:1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京隆重举行。大会通过了《中华人民共和国宪法》。宪法体现了人民民主原则和社会主义原则,是新中国第一部社会主义类型的宪法,与材料中“又是共同纲领的发展”“反映了广大人民建设社会主义社会的共同愿望”相符,故选A项。

9. 20世纪六七十年代,中国建设重点在西南、西北地区。1965—1975年,该地区共完成基本建设投资1 269.67亿元,占同期全国基本建设投资的43.5%,近1 500家大型企业中,该地区占40%以上。这一举措是( )

A.“左”倾错误思想指导下的战略部署

B.改善国民经济布局的西部大开发战略

C.实现社会主义建设总路线的必由之路

D.应对国际局势和战争威胁的战略决策

解析:材料中的20世纪六七十年代正是中苏关系恶化时期,面对来自苏联的战争威胁,我国在西南、西北地区开展了一系列的基本建设,故选D项;材料举措并没有体现“左”倾错误,排除A项;西部大开发战略提出于改革开放后,排除B项;社会主义建设总路线提出于1958年,排除C项。

10.以下是新中国不同时期经济结构示意图。据此判断,符合1956年的是( )

解析:到1956年底,除一小部分私人企业之外,我国基本完成对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,建立了生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济制度,故选D项。

11.毛泽东说:“一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围;一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团,都是人民的敌人。……属于思想性质的问题,凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决……而不能用强制的、压服的方法去解决。”该论述( )

A.是关于新民主主义革命的论述

B.是关于社会主义初级阶段的论述

C.科学分析了中国社会基本矛盾

D.认为阶级矛盾仍是社会主要矛盾

解析:从材料中的“社会主义建设事业”“人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决”等信息可知题干内容出自于毛泽东在1957年2月写作的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,故选C项;关于新民主主义革命的论述是1940年毛泽东所写的《新民主主义论》的评价,排除A项;关于社会主义初级阶段的论述是在中共十三大上的论述,排除B项;认为阶级矛盾仍是社会主要矛盾是反右派斗争扩大化时的认识,排除D项。

12. 1978年12月25日,《人民日报》刊出副刊文章《大豆与中美科学交流》,介绍说大豆的故乡在中国,在美国获得巨大的发展。文章配发装饰画《中美两国人民永远友好下去》(如下图)。这表明( )

A.中国外交的政策有所调整

B.中美两国在农业领域开展合作

C.中美关系开始走向正常化

D.中国摆脱了长期以来外交困局

解析:根据材料“1978年12月25日,《人民日报》刊出副刊文章《大豆与中美科学交流》,介绍说大豆的故乡在中国,在美国获得巨大的发展”可知此文体现了中国对美国的友好态度,反映中国外交的政策有所调整,故选A项;《人民日报》的文章和图片不能表明中美两国在“农业领域”开展着合作,排除B项;1972年2月尼克松访华后,中美关系开始走向正常化,排除C项;中国对美国的友好态度有利于改善长期以来外交困局,并非“摆脱了”,排除D项。

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料 20世纪50年代前期,俄语一枝独秀。中学里学习俄语蔚然成风,东北所有的中学,北京和其他城市的59所中学都教授俄语;社会上也掀起了俄语学习的高潮,不同层次的俄语学习班、培训班、学校等快速发展;到1952年,全国有57所高校开设俄语专业,教育部只保留华东师范大学英语系负责培养全国的中学英语师资。1956年,教育部确定外语教学中俄语与英语的比例是1∶1,随后又规定俄语占1/3,2/3为英语和其他语言;1962年,周恩来指示要在10—20年内把世界上主要语种都办起来。1964年《外语教育七年规划纲要》颁布,指出要注重各外语语种的比例,确立英语为第一外语。1979年,教育部要求语种布局要有战略眼光和长远规划,要把大力发展英语教育作为主要任务,同时注意日、法、德等外语的比例。以英语为主,多种外语全面发展的格局日趋形成。

——摘编自孙国宽、王琴《从我国外语

教育语种的演变管窥我国外交政策》

解读材料,提炼出一个观点,并结合相关史实加以论述。(要求:观点明确、表述成文、论证充分、逻辑清晰)

答案 观点:我国外交政策的变化影响了外语教育语种的演变。

论证:20世纪50年代前期,在“一边倒”外交方针的影响下,我国大力发展俄语教育。这有利于我国工业化建设的开展,但从长远看,不利于我国的对外交往。20世纪50年代中期到20世纪70年代,在和平共处五项原则和“求同存异”方针的指导下,我国积极与一些西方国家和亚非拉第三世界国家开展友好往来;同时中苏关系破裂。因此,我国俄语教育发展趋缓,英语教育发展速度较快,其他语种的教育也有所发展,这为20世纪70年代外交新局面的出现培养了人才。20世纪70年代末以来,国际局势趋向缓和;我国先后与美、日等国家实现了关系正常化,与广大亚非拉国家的关系也进一步发展;我国实行对外开放政策之后,开展全方位的多边外交。在此背景下,我国以英语为主多语种全面协调发展的外语教育格局日趋形成。这为社会主义现代化建设新时期我国全面融入世界奠定了基础。

总之,随着我国外交政策逐步走向成熟,外语教育语种的演变也日趋科学化。因此从某种意义上来说,外语教育语种的变化是中国外交政策变化的一面镜子。

一、选择题

1.1957年创办于广州的中国出口商品交易会(简称广交会),在新中国外贸史上占有重要的地位。周恩来指出:“一年两次的广交会是在我们被封锁的情况下不得已搞的,我们只好请人家进来看。”由此可知,广交会的创办( )

A.扩展了与外部世界的交流渠道

B.强化了与苏联的经贸联系

C.突破了计划经济对外贸的束缚

D.加速了不结盟运动的进程

2.据统计,在从1961年1月开始的两年半中,全国职工精简与录用相抵共减少了约1887万人,城镇人口减少了2600万人左右,吃商品粮人数减少了约2800万人。其主要目的是( )

A.改善城乡关系争取财政经济的好转

B.推进人民公社化运动发展农业生产

C.调整经济结构促进产业的升级换代

D.实行工业反哺农业以促进农业发展

3.下面是20世纪50年代中期中日关系的相关史实表。

时间 事件

1954年12月 中国确定了发展中日两国人民之间友好、逐步实现中日关系正常化的方针

1955年3月 鸠山内阁同意中国贸易代表团访问日本,促进了中日第三次民间贸易协定的签订

万隆会 议期间 周恩来秘密会见日本代表,表达了中国对日建交的意愿

1955年 中国国内为建交而行动,包括统一党内外及社会舆论的认识,改善对日工作机制、宽释战犯、开展对日贸易等,日方对此积极回应

根据上表中的史实,可知当时( )

A.中国的三大改造需要日本的积极支持

B.中国改变了“一边倒”的外交方针

C.谋求经济发展是中日双方的共同需求

D.日本摆脱了美国的政治控制

解析:根据题干材料“鸠山内阁同意中国贸易代表团访问日本”“改善对日工作机制、宽释战犯、开展对日贸易”,可知双方都有发展经济的需要,故选C项;根据题干材料,可知中日交往的目的是

4.1972年,针对尼克松访华的转播问题,美方提出由美国卫星转播。中国政府提出,中国租用美国卫星,由中国缴纳合理费用后使用,美国转播要向中国政府申请且缴纳转播费。这体现了当时中国外交( )

A.坚持强烈的主权至上原则

B.仍具鲜明的意识形态特点

C.意在强调中国的主导地位

D.蕴含了反对霸权主义思想

5.1953 年,需由国家供应的商品粮比1952年增加了31%;而从土地改革后的粮食生产状况来看,当年的粮食收购计划难以完成,粮食供应不足。这表明( )

A.农村生产关系急需调整

B.工业化增加了原料需求

C.国民经济得到恢复发展

D.粮食收购渠道需多样化

6.毛泽东说:“一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围;一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团,都是人民的敌人。……凡属于思想性质的问题,凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决……而不能用强制的、压服的方法去解决。”该论述( )

A.是关于新民主主义革命的论述

B.是关于社会主义初级阶段的论述

C.正确区分了两类不同性质的矛盾

D.认为阶级矛盾仍然是社会主要矛盾

7. 1949年初,中共中央关于外交关系的工作指示,暂行规定:资本主义国家的大使馆、公使馆、领事馆等机关不予承认,其所属人员予以保护。但对美国武官,则应派兵监视。对苏联使领馆及所属人员,对待他们的态度亦应根本上不同。这反映了( )

A.国家采取“一边倒”的外交政策

B.党处理外交的原则性与灵活性

C.政府保持对外关系的延续性

D.美苏两极格局对峙的国际局势

8.它以1949年的中国人民政治协商会议制定的共同纲领为基础,又是共同纲领的发展。……它的颁布巩固了我国人民革命的成果和中华人民共和国建立以来政治、经济上的新胜利,并且反映了广大人民建设社会主义社会的共同愿望。材料中的“它”( )

A.体现人民民主原则和社会主义原则

B.是新时期治国安邦的总章程

C.是新中国成立初期的施政纲领

D.是我国进入社会主义的标志

9. 20世纪六七十年代,中国建设重点在西南、西北地区。1965—1975年,该地区共完成基本建设投资1 269.67亿元,占同期全国基本建设投资的43.5%,近1 500家大型企业中,该地区占40%以上。这一举措是( )

A.“左”倾错误思想指导下的战略部署

B.改善国民经济布局的西部大开发战略

C.实现社会主义建设总路线的必由之路

D.应对国际局势和战争威胁的战略决策

10.以下是新中国不同时期经济结构示意图。据此判断,符合1956年的是( )

11.毛泽东说:“一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围;一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团,都是人民的敌人。……属于思想性质的问题,凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决……而不能用强制的、压服的方法去解决。”该论述( )

A.是关于新民主主义革命的论述

B.是关于社会主义初级阶段的论述

C.科学分析了中国社会基本矛盾

D.认为阶级矛盾仍是社会主要矛盾

12. 1978年12月25日,《人民日报》刊出副刊文章《大豆与中美科学交流》,介绍说大豆的故乡在中国,在美国获得巨大的发展。文章配发装饰画《中美两国人民永远友好下去》(如下图)。这表明( )

A.中国外交的政策有所调整

B.中美两国在农业领域开展合作

C.中美关系开始走向正常化

D.中国摆脱了长期以来外交困局

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料 20世纪50年代前期,俄语一枝独秀。中学里学习俄语蔚然成风,东北所有的中学,北京和其他城市的59所中学都教授俄语;社会上也掀起了俄语学习的高潮,不同层次的俄语学习班、培训班、学校等快速发展;到1952年,全国有57所高校开设俄语专业,教育部只保留华东师范大学英语系负责培养全国的中学英语师资。1956年,教育部确定外语教学中俄语与英语的比例是1∶1,随后又规定俄语占1/3,2/3为英语和其他语言;1962年,周恩来指示要在10—20年内把世界上主要语种都办起来。1964年《外语教育七年规划纲要》颁布,指出要注重各外语语种的比例,确立英语为第一外语。1979年,教育部要求语种布局要有战略眼光和长远规划,要把大力发展英语教育作为主要任务,同时注意日、法、德等外语的比例。以英语为主,多种外语全面发展的格局日趋形成。

——摘编自孙国宽、王琴《从我国外语

教育语种的演变管窥我国外交政策》

解读材料,提炼出一个观点,并结合相关史实加以论述。(要求:观点明确、表述成文、论证充分、逻辑清晰)

中华人民共和国成立和社会主义建设的探索

一、选择题

1.1957年创办于广州的中国出口商品交易会(简称广交会),在新中国外贸史上占有重要的地位。周恩来指出:“一年两次的广交会是在我们被封锁的情况下不得已搞的,我们只好请人家进来看。”由此可知,广交会的创办( )

A.扩展了与外部世界的交流渠道

B.强化了与苏联的经贸联系

C.突破了计划经济对外贸的束缚

D.加速了不结盟运动的进程

解析:根据题干材料,可知广交会的创办是要让其他国家了解中华人民共和国的经济发展状况,促进中华人民共和国对外贸易的发展,所以广交会的创办扩展了中国与外部世界的交流渠道,故选A项;广交会的创办是为了促进对外贸易,而非仅仅强化与苏联的经贸联系,排除B项;20世纪50年代的中国尚未突破计划经济对外贸的束缚,排除C项;1957年中国没有参与不结盟运动,创办广交会与不结盟运动无关,排除D项。

2.据统计,在从1961年1月开始的两年半中,全国职工精简与录用相抵共减少了约1887万人,城镇人口减少了2600万人左右,吃商品粮人数减少了约2800万人。其主要目的是( )

A.改善城乡关系争取财政经济的好转

B.推进人民公社化运动发展农业生产

C.调整经济结构促进产业的升级换代

D.实行工业反哺农业以促进农业发展

解析:结合所学知识,可知题干材料反映了国民经济出现困难后,国家开始调整经济,制定并实行“调整、巩固、充实、提高”的方针,故A项正确;此时人民公社化运动给国家经济发展带来困难,故B项错误;C项出现于改革开放后,故排除;对经济结构的调整并不是工业反哺农业以促进农业发展,故D项错误。

3.下面是20世纪50年代中期中日关系的相关史实表。

时间 事件

1954年12月 中国确定了发展中日两国人民之间友好、逐步实现中日关系正常化的方针

1955年3月 鸠山内阁同意中国贸易代表团访问日本,促进了中日第三次民间贸易协定的签订

万隆会 议期间 周恩来秘密会见日本代表,表达了中国对日建交的意愿

1955年 中国国内为建交而行动,包括统一党内外及社会舆论的认识,改善对日工作机制、宽释战犯、开展对日贸易等,日方对此积极回应

根据上表中的史实,可知当时( )

A.中国的三大改造需要日本的积极支持

B.中国改变了“一边倒”的外交方针

C.谋求经济发展是中日双方的共同需求

D.日本摆脱了美国的政治控制

解析:根据题干材料“鸠山内阁同意中国贸易代表团访问日本”“改善对日工作机制、宽释战犯、开展对日贸易”,可知双方都有发展经济的需要,故选C项;根据题干材料,可知中日交往的目的是

发展贸易而不是三大改造,排除A项;20世纪50年代,我国仍旧实行“一边倒”的外交方针,排除B项;题干材料主要说明了中日关系而不是美日关系,排除D项。

4.1972年,针对尼克松访华的转播问题,美方提出由美国卫星转播。中国政府提出,中国租用美国卫星,由中国缴纳合理费用后使用,美国转播要向中国政府申请且缴纳转播费。这体现了当时中国外交( )

A.坚持强烈的主权至上原则

B.仍具鲜明的意识形态特点

C.意在强调中国的主导地位

D.蕴含了反对霸权主义思想

解析:美方要用美国卫星转播尼克松访华,而中国政府提出租用美国卫星,美国转播要向中国政府申请且缴纳转播费,体现了中国外交坚持强烈的主权至上原则,故选A项。

5.1953 年,需由国家供应的商品粮比1952年增加了31%;而从土地改革后的粮食生产状况来看,当年的粮食收购计划难以完成,粮食供应不足。这表明( )

A.农村生产关系急需调整

B.工业化增加了原料需求

C.国民经济得到恢复发展

D.粮食收购渠道需多样化

解析:题干材料“1953 年,需由国家供应的商品粮比1952年增加了31%;而从土地改革后的粮食生产状况来看,当年的粮食收购计划难以完成,粮食供应不足”表明农村生产关系急需调整,故选A项;题干材料提及粮食生产与收购计划不符,与工业化原料无关,排除B项;1952年,国民经济得到恢复,排除C项;题干材料主要强调了粮食生产不足的问题,粮食收购渠道多样化并不能彻底解决该问题,排除D项。

6.毛泽东说:“一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围;一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团,都是人民的敌人。……凡属于思想性质的问题,凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决……而不能用强制的、压服的方法去解决。”该论述( )

A.是关于新民主主义革命的论述

B.是关于社会主义初级阶段的论述

C.正确区分了两类不同性质的矛盾

D.认为阶级矛盾仍然是社会主要矛盾

解析:根据题干材料“都属于人民的范围”“都是人民的敌人”“凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决”,可知毛泽东正确区分了两类不同性质的矛盾,故C项正确。正确区分两类不同性质的矛盾,是在解决社会主义建设中的问题,而不是新民主主义革命的问题,故A项错误。关于社会主义初级阶段的理论是在1987年中共十三大上系统阐述的,故排除B项。D项说法错误,排除。

7. 1949年初,中共中央关于外交关系的工作指示,暂行规定:资本主义国家的大使馆、公使馆、领事馆等机关不予承认,其所属人员予以保护。但对美国武官,则应派兵监视。对苏联使领馆及所属人员,对待他们的态度亦应根本上不同。这反映了( )

A.国家采取“一边倒”的外交政策

B.党处理外交的原则性与灵活性

C.政府保持对外关系的延续性

D.美苏两极格局对峙的国际局势

答案.B

8.它以1949年的中国人民政治协商会议制定的共同纲领为基础,又是共同纲领的发展。……它的颁布巩固了我国人民革命的成果和中华人民共和国建立以来政治、经济上的新胜利,并且反映了广大人民建设社会主义社会的共同愿望。材料中的“它”( )

A.体现人民民主原则和社会主义原则

B.是新时期治国安邦的总章程

C.是新中国成立初期的施政纲领

D.是我国进入社会主义的标志

解析:1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京隆重举行。大会通过了《中华人民共和国宪法》。宪法体现了人民民主原则和社会主义原则,是新中国第一部社会主义类型的宪法,与材料中“又是共同纲领的发展”“反映了广大人民建设社会主义社会的共同愿望”相符,故选A项。

9. 20世纪六七十年代,中国建设重点在西南、西北地区。1965—1975年,该地区共完成基本建设投资1 269.67亿元,占同期全国基本建设投资的43.5%,近1 500家大型企业中,该地区占40%以上。这一举措是( )

A.“左”倾错误思想指导下的战略部署

B.改善国民经济布局的西部大开发战略

C.实现社会主义建设总路线的必由之路

D.应对国际局势和战争威胁的战略决策

解析:材料中的20世纪六七十年代正是中苏关系恶化时期,面对来自苏联的战争威胁,我国在西南、西北地区开展了一系列的基本建设,故选D项;材料举措并没有体现“左”倾错误,排除A项;西部大开发战略提出于改革开放后,排除B项;社会主义建设总路线提出于1958年,排除C项。

10.以下是新中国不同时期经济结构示意图。据此判断,符合1956年的是( )

解析:到1956年底,除一小部分私人企业之外,我国基本完成对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,建立了生产资料公有制占绝对优势的社会主义经济制度,故选D项。

11.毛泽东说:“一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围;一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团,都是人民的敌人。……属于思想性质的问题,凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决……而不能用强制的、压服的方法去解决。”该论述( )

A.是关于新民主主义革命的论述

B.是关于社会主义初级阶段的论述

C.科学分析了中国社会基本矛盾

D.认为阶级矛盾仍是社会主要矛盾

解析:从材料中的“社会主义建设事业”“人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决”等信息可知题干内容出自于毛泽东在1957年2月写作的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,故选C项;关于新民主主义革命的论述是1940年毛泽东所写的《新民主主义论》的评价,排除A项;关于社会主义初级阶段的论述是在中共十三大上的论述,排除B项;认为阶级矛盾仍是社会主要矛盾是反右派斗争扩大化时的认识,排除D项。

12. 1978年12月25日,《人民日报》刊出副刊文章《大豆与中美科学交流》,介绍说大豆的故乡在中国,在美国获得巨大的发展。文章配发装饰画《中美两国人民永远友好下去》(如下图)。这表明( )

A.中国外交的政策有所调整

B.中美两国在农业领域开展合作

C.中美关系开始走向正常化

D.中国摆脱了长期以来外交困局

解析:根据材料“1978年12月25日,《人民日报》刊出副刊文章《大豆与中美科学交流》,介绍说大豆的故乡在中国,在美国获得巨大的发展”可知此文体现了中国对美国的友好态度,反映中国外交的政策有所调整,故选A项;《人民日报》的文章和图片不能表明中美两国在“农业领域”开展着合作,排除B项;1972年2月尼克松访华后,中美关系开始走向正常化,排除C项;中国对美国的友好态度有利于改善长期以来外交困局,并非“摆脱了”,排除D项。

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料 20世纪50年代前期,俄语一枝独秀。中学里学习俄语蔚然成风,东北所有的中学,北京和其他城市的59所中学都教授俄语;社会上也掀起了俄语学习的高潮,不同层次的俄语学习班、培训班、学校等快速发展;到1952年,全国有57所高校开设俄语专业,教育部只保留华东师范大学英语系负责培养全国的中学英语师资。1956年,教育部确定外语教学中俄语与英语的比例是1∶1,随后又规定俄语占1/3,2/3为英语和其他语言;1962年,周恩来指示要在10—20年内把世界上主要语种都办起来。1964年《外语教育七年规划纲要》颁布,指出要注重各外语语种的比例,确立英语为第一外语。1979年,教育部要求语种布局要有战略眼光和长远规划,要把大力发展英语教育作为主要任务,同时注意日、法、德等外语的比例。以英语为主,多种外语全面发展的格局日趋形成。

——摘编自孙国宽、王琴《从我国外语

教育语种的演变管窥我国外交政策》

解读材料,提炼出一个观点,并结合相关史实加以论述。(要求:观点明确、表述成文、论证充分、逻辑清晰)

答案 观点:我国外交政策的变化影响了外语教育语种的演变。

论证:20世纪50年代前期,在“一边倒”外交方针的影响下,我国大力发展俄语教育。这有利于我国工业化建设的开展,但从长远看,不利于我国的对外交往。20世纪50年代中期到20世纪70年代,在和平共处五项原则和“求同存异”方针的指导下,我国积极与一些西方国家和亚非拉第三世界国家开展友好往来;同时中苏关系破裂。因此,我国俄语教育发展趋缓,英语教育发展速度较快,其他语种的教育也有所发展,这为20世纪70年代外交新局面的出现培养了人才。20世纪70年代末以来,国际局势趋向缓和;我国先后与美、日等国家实现了关系正常化,与广大亚非拉国家的关系也进一步发展;我国实行对外开放政策之后,开展全方位的多边外交。在此背景下,我国以英语为主多语种全面协调发展的外语教育格局日趋形成。这为社会主义现代化建设新时期我国全面融入世界奠定了基础。

总之,随着我国外交政策逐步走向成熟,外语教育语种的演变也日趋科学化。因此从某种意义上来说,外语教育语种的变化是中国外交政策变化的一面镜子。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进