第1课 先秦至秦汉:从中华文明起源到统一多民族封建国家的建立和巩固专项训练(含答案) 历史统编版纲要上

文档属性

| 名称 | 第1课 先秦至秦汉:从中华文明起源到统一多民族封建国家的建立和巩固专项训练(含答案) 历史统编版纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-14 21:14:23 | ||

图片预览

文档简介

先秦至秦汉:从中华文明起源到统一多民族封建国家的建立和巩固

一、选择题

1.(2023秋·河南郑州·高三校联考阶段练习)商朝所分封的附属国君长,与商王很少有血缘姻亲关系,因此他们时常反叛商王的统治。而西周利用宗法血缘关系把众多的诸侯同周政权紧密地结合为一体,即“封建亲戚,以藩屏周”。这反映出西周分封制( )

A.开创了中央集权的新模式 B.扩大了西周的统治疆域

C.加强了周王对地方的控制 D.保障了西周的长治久安

2.(2023·河北·校联考三模)据统计,中国大陆目前已发现的新石器时代和青铜时代城址共有150余处,分为八大区域,其中黄河中游17处,黄河下游24处,内蒙古中南部14处,内蒙古东南部至辽宁西部78处,青海高原4处,长江上游7处,长江中游9处,长江下游2处。这反映出( )

A.早期各文化之间交流频繁 B.辽河流域文明程度高于中原

C.中华文明起源的多元特征 D.当时农业经济发展水平较高

3.(2023秋·河南郑州开学考试《礼记·表记篇》载:“夏道尊命,事鬼敬神而远之,近人而忠焉……殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼……周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之,近人而忠焉……”据此可知,夏商周三代( )

A.天命观念逐渐消亡 B.传承了敬天保民的思想

C.避免了社会矛盾的发生 D.国家制度设计相似

4.(2023秋·四川成都·高三校联考开学考试)《公羊传》中记载,西周时期将土地分为三品:“上田一岁一垦,中田二岁一垦,下田三岁一垦。”即“肥沃不能独乐,稻不得独苦,故三年换主(土)易居。”西周土地能够“三年换主易居”得益于( )

A.土地买卖自由 B.铁犁牛耕出现 C.土地国有制度 D.重农抑商政策

5.(2023秋·陕西西安·高三西安市第三中学校考阶段练习)战国时期,七国君主都标榜是黄帝的后裔;十六国时期,匈奴人建立大夏国,自认为是禹的后代;鲜卑族拓跋部统一北方建立北魏政权后,其皇室也自认为是黄帝后裔。据此可知( )

A.民族关系趋于平等 B.尊祖敬宗思想推广

C.国家统一趋势加强 D.华夏认同观念强化

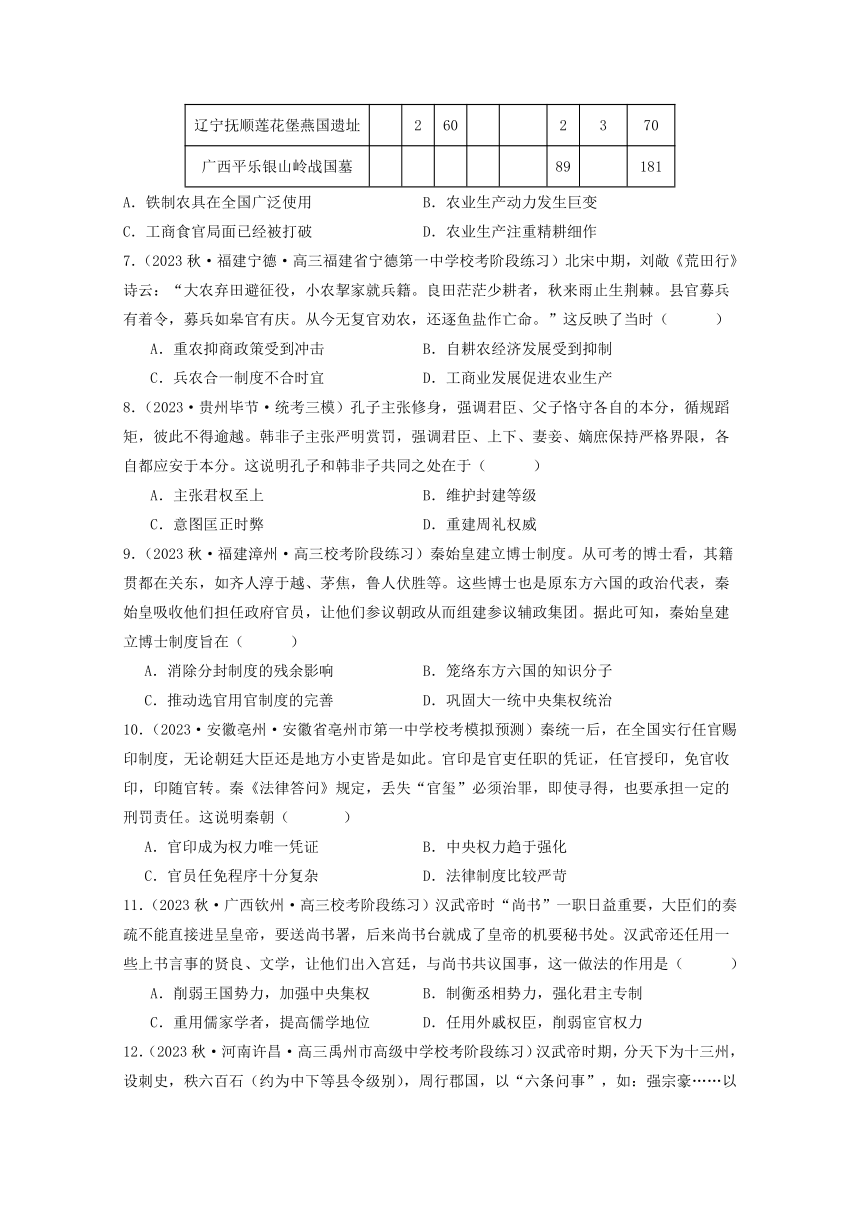

6.(2023·辽宁沈阳·模拟预测)下表为战国时期部分遗址出土铁农具分布(局部)表,这表明战国时期( )

出土地 工具种类

镈 镰 铲 齿耙 锄 掐刀 总计

河南洛阳战国粮仓 4 29 15 13 1 72

辽宁抚顺莲花堡燕国遗址 2 60 2 3 70

广西平乐银山岭战国墓 89 181

A.铁制农具在全国广泛使用 B.农业生产动力发生巨变

C.工商食官局面已经被打破 D.农业生产注重精耕细作

7.(2023秋·福建宁德·高三福建省宁德第一中学校考阶段练习)北宋中期,刘敞《荒田行》诗云:“大农弃田避征役,小农挈家就兵籍。良田茫茫少耕者,秋来雨止生荆棘。县官募兵有着令,募兵如皋官有庆。从今无复官劝农,还逐鱼盐作亡命。”这反映了当时( )

A.重农抑商政策受到冲击 B.自耕农经济发展受到抑制

C.兵农合一制度不合时宜 D.工商业发展促进农业生产

8.(2023·贵州毕节·统考三模)孔子主张修身,强调君臣、父子恪守各自的本分,循规蹈矩,彼此不得逾越。韩非子主张严明赏罚,强调君臣、上下、妻妾、嫡庶保持严格界限,各自都应安于本分。这说明孔子和韩非子共同之处在于( )

A.主张君权至上 B.维护封建等级

C.意图匡正时弊 D.重建周礼权威

9.(2023秋·福建漳州·高三校考阶段练习)秦始皇建立博士制度。从可考的博士看,其籍贯都在关东,如齐人淳于越、茅焦,鲁人伏胜等。这些博士也是原东方六国的政治代表,秦始皇吸收他们担任政府官员,让他们参议朝政从而组建参议辅政集团。据此可知,秦始皇建立博士制度旨在( )

A.消除分封制度的残余影响 B.笼络东方六国的知识分子

C.推动选官用官制度的完善 D.巩固大一统中央集权统治

10.(2023·安徽亳州·安徽省亳州市第一中学校考模拟预测)秦统一后,在全国实行任官赐印制度,无论朝廷大臣还是地方小吏皆是如此。官印是官吏任职的凭证,任官授印,免官收印,印随官转。秦《法律答问》规定,丢失“官玺”必须治罪,即使寻得,也要承担一定的刑罚责任。这说明秦朝( )

A.官印成为权力唯一凭证 B.中央权力趋于强化

C.官员任免程序十分复杂 D.法律制度比较严苛

11.(2023秋·广西钦州·高三校考阶段练习)汉武帝时“尚书”一职日益重要,大臣们的奏疏不能直接进呈皇帝,要送尚书署,后来尚书台就成了皇帝的机要秘书处。汉武帝还任用一些上书言事的贤良、文学,让他们出入宫廷,与尚书共议国事,这一做法的作用是( )

A.削弱王国势力,加强中央集权 B.制衡丞相势力,强化君主专制

C.重用儒家学者,提高儒学地位 D.任用外戚权臣,削弱宦官权力

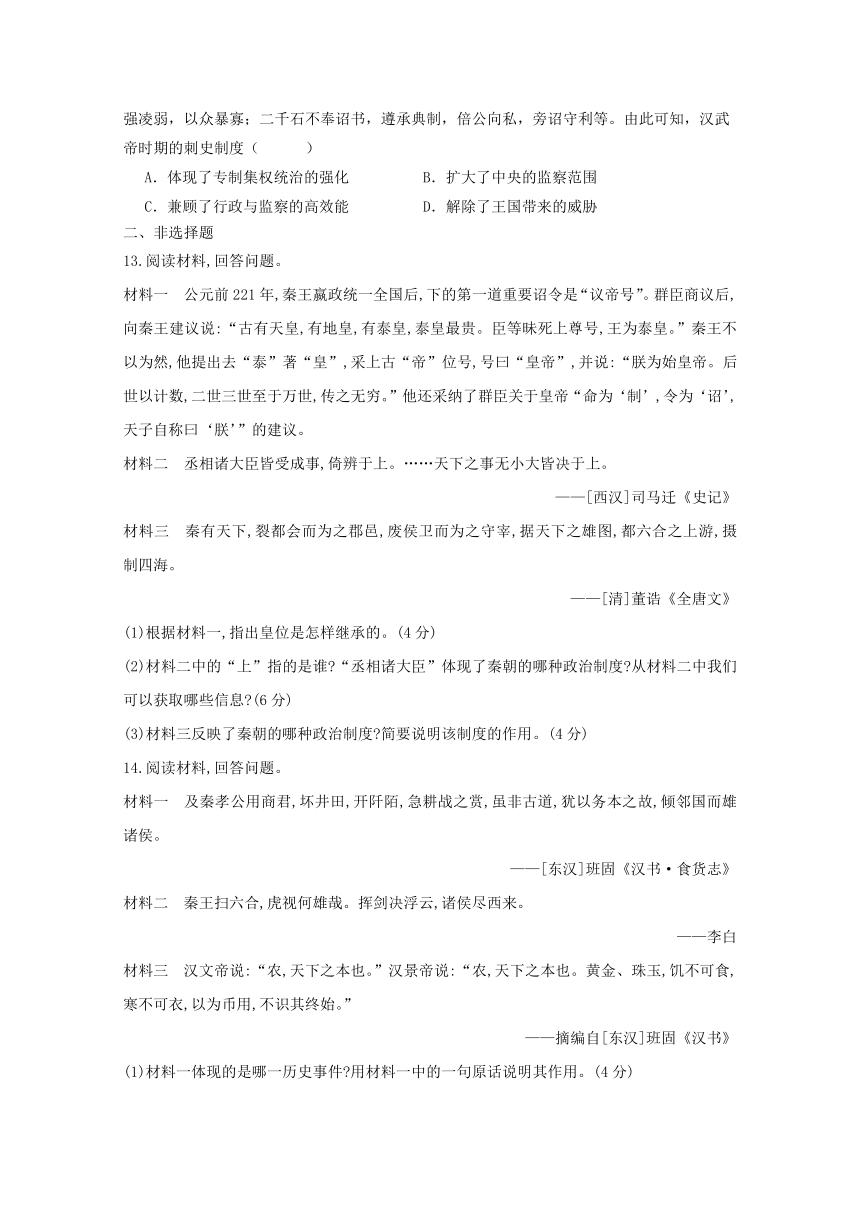

12.(2023秋·河南许昌·高三禹州市高级中学校考阶段练习)汉武帝时期,分天下为十三州,设刺史,秩六百石(约为中下等县令级别),周行郡国,以“六条问事”,如:强宗豪……以强凌弱,以众暴寡;二千石不奉诏书,遵承典制,倍公向私,旁诏守利等。由此可知,汉武帝时期的刺史制度( )

A.体现了专制集权统治的强化 B.扩大了中央的监察范围

C.兼顾了行政与监察的高效能 D.解除了王国带来的威胁

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 公元前221年,秦王嬴政统一全国后,下的第一道重要诏令是“议帝号”。群臣商议后,向秦王建议说:“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵。臣等昧死上尊号,王为泰皇。”秦王不以为然,他提出去“泰”著“皇”,采上古“帝”位号,号曰“皇帝”,并说:“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”他还采纳了群臣关于皇帝“命为‘制’,令为‘诏’,天子自称曰‘朕’”的建议。

材料二 丞相诸大臣皆受成事,倚辨于上。……天下之事无小大皆决于上。

——[西汉]司马迁《史记》

材料三 秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰,据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海。

——[清]董诰《全唐文》

(1)根据材料一,指出皇位是怎样继承的。(4分)

(2)材料二中的“上”指的是谁 “丞相诸大臣”体现了秦朝的哪种政治制度 从材料二中我们可以获取哪些信息 (6分)

(3)材料三反映了秦朝的哪种政治制度 简要说明该制度的作用。(4分)

14.阅读材料,回答问题。

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——[东汉]班固《汉书·食货志》

材料二 秦王扫六合,虎视何雄哉。挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白

材料三 汉文帝说:“农,天下之本也。”汉景帝说:“农,天下之本也。黄金、珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。”

——摘编自[东汉]班固《汉书》

(1)材料一体现的是哪一历史事件 用材料一中的一句原话说明其作用。(4分)

(2)材料二反映的历史事件有何历史作用 (2分)

(3)材料一、材料二反映的历史事件有何内在联系 (2分)

(4)材料三体现了一种什么思想 汉文帝、汉景帝在位期间,出现了什么盛世局面 (4分)

先秦至秦汉:从中华文明起源到统一多民族封建国家的建立和巩固

一、选择题

1.(2023秋·河南郑州·高三校联考阶段练习)商朝所分封的附属国君长,与商王很少有血缘姻亲关系,因此他们时常反叛商王的统治。而西周利用宗法血缘关系把众多的诸侯同周政权紧密地结合为一体,即“封建亲戚,以藩屏周”。这反映出西周分封制( )

A.开创了中央集权的新模式 B.扩大了西周的统治疆域

C.加强了周王对地方的控制 D.保障了西周的长治久安

【答案】C

2.(2023·河北·校联考三模)据统计,中国大陆目前已发现的新石器时代和青铜时代城址共有150余处,分为八大区域,其中黄河中游17处,黄河下游24处,内蒙古中南部14处,内蒙古东南部至辽宁西部78处,青海高原4处,长江上游7处,长江中游9处,长江下游2处。这反映出( )

A.早期各文化之间交流频繁 B.辽河流域文明程度高于中原

C.中华文明起源的多元特征 D.当时农业经济发展水平较高

【答案】C

3.(2023秋·河南郑州开学考试《礼记·表记篇》载:“夏道尊命,事鬼敬神而远之,近人而忠焉……殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼……周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之,近人而忠焉……”据此可知,夏商周三代( )

A.天命观念逐渐消亡 B.传承了敬天保民的思想

C.避免了社会矛盾的发生 D.国家制度设计相似

【答案】B

4.(2023秋·四川成都·高三校联考开学考试)《公羊传》中记载,西周时期将土地分为三品:“上田一岁一垦,中田二岁一垦,下田三岁一垦。”即“肥沃不能独乐,稻不得独苦,故三年换主(土)易居。”西周土地能够“三年换主易居”得益于( )

A.土地买卖自由 B.铁犁牛耕出现 C.土地国有制度 D.重农抑商政策

【答案】C

5.(2023秋·陕西西安·高三西安市第三中学校考阶段练习)战国时期,七国君主都标榜是黄帝的后裔;十六国时期,匈奴人建立大夏国,自认为是禹的后代;鲜卑族拓跋部统一北方建立北魏政权后,其皇室也自认为是黄帝后裔。据此可知( )

A.民族关系趋于平等 B.尊祖敬宗思想推广

C.国家统一趋势加强 D.华夏认同观念强化

【答案】D

6.(2023·辽宁沈阳·模拟预测)下表为战国时期部分遗址出土铁农具分布(局部)表,这表明战国时期( )

出土地 工具种类

镈 镰 铲 齿耙 锄 掐刀 总计

河南洛阳战国粮仓 4 29 15 13 1 72

辽宁抚顺莲花堡燕国遗址 2 60 2 3 70

广西平乐银山岭战国墓 89 181

A.铁制农具在全国广泛使用 B.农业生产动力发生巨变

C.工商食官局面已经被打破 D.农业生产注重精耕细作

【答案】D

7.(2023秋·福建宁德·高三福建省宁德第一中学校考阶段练习)北宋中期,刘敞《荒田行》诗云:“大农弃田避征役,小农挈家就兵籍。良田茫茫少耕者,秋来雨止生荆棘。县官募兵有着令,募兵如皋官有庆。从今无复官劝农,还逐鱼盐作亡命。”这反映了当时( )

A.重农抑商政策受到冲击 B.自耕农经济发展受到抑制

C.兵农合一制度不合时宜 D.工商业发展促进农业生产

【答案】B

8.(2023·贵州毕节·统考三模)孔子主张修身,强调君臣、父子恪守各自的本分,循规蹈矩,彼此不得逾越。韩非子主张严明赏罚,强调君臣、上下、妻妾、嫡庶保持严格界限,各自都应安于本分。这说明孔子和韩非子共同之处在于( )

A.主张君权至上 B.维护封建等级

C.意图匡正时弊 D.重建周礼权威

【答案】C

9.(2023秋·福建漳州·高三校考阶段练习)秦始皇建立博士制度。从可考的博士看,其籍贯都在关东,如齐人淳于越、茅焦,鲁人伏胜等。这些博士也是原东方六国的政治代表,秦始皇吸收他们担任政府官员,让他们参议朝政从而组建参议辅政集团。据此可知,秦始皇建立博士制度旨在( )

A.消除分封制度的残余影响 B.笼络东方六国的知识分子

C.推动选官用官制度的完善 D.巩固大一统中央集权统治

【答案】D

10.(2023·安徽亳州·安徽省亳州市第一中学校考模拟预测)秦统一后,在全国实行任官赐印制度,无论朝廷大臣还是地方小吏皆是如此。官印是官吏任职的凭证,任官授印,免官收印,印随官转。秦《法律答问》规定,丢失“官玺”必须治罪,即使寻得,也要承担一定的刑罚责任。这说明秦朝( )

A.官印成为权力唯一凭证 B.中央权力趋于强化

C.官员任免程序十分复杂 D.法律制度比较严苛

【答案】B

11.(2023秋·广西钦州·高三校考阶段练习)汉武帝时“尚书”一职日益重要,大臣们的奏疏不能直接进呈皇帝,要送尚书署,后来尚书台就成了皇帝的机要秘书处。汉武帝还任用一些上书言事的贤良、文学,让他们出入宫廷,与尚书共议国事,这一做法的作用是( )

A.削弱王国势力,加强中央集权 B.制衡丞相势力,强化君主专制

C.重用儒家学者,提高儒学地位 D.任用外戚权臣,削弱宦官权力

【答案】B

12.(2023秋·河南许昌·高三禹州市高级中学校考阶段练习)汉武帝时期,分天下为十三州,设刺史,秩六百石(约为中下等县令级别),周行郡国,以“六条问事”,如:强宗豪……以强凌弱,以众暴寡;二千石不奉诏书,遵承典制,倍公向私,旁诏守利等。由此可知,汉武帝时期的刺史制度( )

A.体现了专制集权统治的强化 B.扩大了中央的监察范围

C.兼顾了行政与监察的高效能 D.解除了王国带来的威胁

【答案】A

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 公元前221年,秦王嬴政统一全国后,下的第一道重要诏令是“议帝号”。群臣商议后,向秦王建议说:“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵。臣等昧死上尊号,王为泰皇。”秦王不以为然,他提出去“泰”著“皇”,采上古“帝”位号,号曰“皇帝”,并说:“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”他还采纳了群臣关于皇帝“命为‘制’,令为‘诏’,天子自称曰‘朕’”的建议。

材料二 丞相诸大臣皆受成事,倚辨于上。……天下之事无小大皆决于上。

——[西汉]司马迁《史记》

材料三 秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰,据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海。

——[清]董诰《全唐文》

(1)根据材料一,指出皇位是怎样继承的。(4分)

(2)材料二中的“上”指的是谁 “丞相诸大臣”体现了秦朝的哪种政治制度 从材料二中我们可以获取哪些信息 (6分)

(3)材料三反映了秦朝的哪种政治制度 简要说明该制度的作用。(4分)

参考答案:(1)继承:在一家一姓中传承。

(2)“上”:秦始皇。制度:三公九卿制。信息:皇权至上,皇帝独裁;大臣依皇帝命令办事。

(3)制度:郡县制。作用:郡县制的实行有利于国家的统一。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——[东汉]班固《汉书·食货志》

材料二 秦王扫六合,虎视何雄哉。挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白

材料三 汉文帝说:“农,天下之本也。”汉景帝说:“农,天下之本也。黄金、珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。”

——摘编自[东汉]班固《汉书》

(1)材料一体现的是哪一历史事件 用材料一中的一句原话说明其作用。(4分)

(2)材料二反映的历史事件有何历史作用 (2分)

(3)材料一、材料二反映的历史事件有何内在联系 (2分)

(4)材料三体现了一种什么思想 汉文帝、汉景帝在位期间,出现了什么盛世局面 (4分)

参考答案:(1)历史事件:商鞅变法。作用:“倾邻国而雄诸侯”。

(2)作用:秦的统一,结束了春秋战国以来的分裂割据局面,建立了我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家。

(3)联系:商鞅变法为秦的统一奠定了基础。

(4)思想:重农思想。局面:“文景之治”。

一、选择题

1.(2023秋·河南郑州·高三校联考阶段练习)商朝所分封的附属国君长,与商王很少有血缘姻亲关系,因此他们时常反叛商王的统治。而西周利用宗法血缘关系把众多的诸侯同周政权紧密地结合为一体,即“封建亲戚,以藩屏周”。这反映出西周分封制( )

A.开创了中央集权的新模式 B.扩大了西周的统治疆域

C.加强了周王对地方的控制 D.保障了西周的长治久安

2.(2023·河北·校联考三模)据统计,中国大陆目前已发现的新石器时代和青铜时代城址共有150余处,分为八大区域,其中黄河中游17处,黄河下游24处,内蒙古中南部14处,内蒙古东南部至辽宁西部78处,青海高原4处,长江上游7处,长江中游9处,长江下游2处。这反映出( )

A.早期各文化之间交流频繁 B.辽河流域文明程度高于中原

C.中华文明起源的多元特征 D.当时农业经济发展水平较高

3.(2023秋·河南郑州开学考试《礼记·表记篇》载:“夏道尊命,事鬼敬神而远之,近人而忠焉……殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼……周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之,近人而忠焉……”据此可知,夏商周三代( )

A.天命观念逐渐消亡 B.传承了敬天保民的思想

C.避免了社会矛盾的发生 D.国家制度设计相似

4.(2023秋·四川成都·高三校联考开学考试)《公羊传》中记载,西周时期将土地分为三品:“上田一岁一垦,中田二岁一垦,下田三岁一垦。”即“肥沃不能独乐,稻不得独苦,故三年换主(土)易居。”西周土地能够“三年换主易居”得益于( )

A.土地买卖自由 B.铁犁牛耕出现 C.土地国有制度 D.重农抑商政策

5.(2023秋·陕西西安·高三西安市第三中学校考阶段练习)战国时期,七国君主都标榜是黄帝的后裔;十六国时期,匈奴人建立大夏国,自认为是禹的后代;鲜卑族拓跋部统一北方建立北魏政权后,其皇室也自认为是黄帝后裔。据此可知( )

A.民族关系趋于平等 B.尊祖敬宗思想推广

C.国家统一趋势加强 D.华夏认同观念强化

6.(2023·辽宁沈阳·模拟预测)下表为战国时期部分遗址出土铁农具分布(局部)表,这表明战国时期( )

出土地 工具种类

镈 镰 铲 齿耙 锄 掐刀 总计

河南洛阳战国粮仓 4 29 15 13 1 72

辽宁抚顺莲花堡燕国遗址 2 60 2 3 70

广西平乐银山岭战国墓 89 181

A.铁制农具在全国广泛使用 B.农业生产动力发生巨变

C.工商食官局面已经被打破 D.农业生产注重精耕细作

7.(2023秋·福建宁德·高三福建省宁德第一中学校考阶段练习)北宋中期,刘敞《荒田行》诗云:“大农弃田避征役,小农挈家就兵籍。良田茫茫少耕者,秋来雨止生荆棘。县官募兵有着令,募兵如皋官有庆。从今无复官劝农,还逐鱼盐作亡命。”这反映了当时( )

A.重农抑商政策受到冲击 B.自耕农经济发展受到抑制

C.兵农合一制度不合时宜 D.工商业发展促进农业生产

8.(2023·贵州毕节·统考三模)孔子主张修身,强调君臣、父子恪守各自的本分,循规蹈矩,彼此不得逾越。韩非子主张严明赏罚,强调君臣、上下、妻妾、嫡庶保持严格界限,各自都应安于本分。这说明孔子和韩非子共同之处在于( )

A.主张君权至上 B.维护封建等级

C.意图匡正时弊 D.重建周礼权威

9.(2023秋·福建漳州·高三校考阶段练习)秦始皇建立博士制度。从可考的博士看,其籍贯都在关东,如齐人淳于越、茅焦,鲁人伏胜等。这些博士也是原东方六国的政治代表,秦始皇吸收他们担任政府官员,让他们参议朝政从而组建参议辅政集团。据此可知,秦始皇建立博士制度旨在( )

A.消除分封制度的残余影响 B.笼络东方六国的知识分子

C.推动选官用官制度的完善 D.巩固大一统中央集权统治

10.(2023·安徽亳州·安徽省亳州市第一中学校考模拟预测)秦统一后,在全国实行任官赐印制度,无论朝廷大臣还是地方小吏皆是如此。官印是官吏任职的凭证,任官授印,免官收印,印随官转。秦《法律答问》规定,丢失“官玺”必须治罪,即使寻得,也要承担一定的刑罚责任。这说明秦朝( )

A.官印成为权力唯一凭证 B.中央权力趋于强化

C.官员任免程序十分复杂 D.法律制度比较严苛

11.(2023秋·广西钦州·高三校考阶段练习)汉武帝时“尚书”一职日益重要,大臣们的奏疏不能直接进呈皇帝,要送尚书署,后来尚书台就成了皇帝的机要秘书处。汉武帝还任用一些上书言事的贤良、文学,让他们出入宫廷,与尚书共议国事,这一做法的作用是( )

A.削弱王国势力,加强中央集权 B.制衡丞相势力,强化君主专制

C.重用儒家学者,提高儒学地位 D.任用外戚权臣,削弱宦官权力

12.(2023秋·河南许昌·高三禹州市高级中学校考阶段练习)汉武帝时期,分天下为十三州,设刺史,秩六百石(约为中下等县令级别),周行郡国,以“六条问事”,如:强宗豪……以强凌弱,以众暴寡;二千石不奉诏书,遵承典制,倍公向私,旁诏守利等。由此可知,汉武帝时期的刺史制度( )

A.体现了专制集权统治的强化 B.扩大了中央的监察范围

C.兼顾了行政与监察的高效能 D.解除了王国带来的威胁

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 公元前221年,秦王嬴政统一全国后,下的第一道重要诏令是“议帝号”。群臣商议后,向秦王建议说:“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵。臣等昧死上尊号,王为泰皇。”秦王不以为然,他提出去“泰”著“皇”,采上古“帝”位号,号曰“皇帝”,并说:“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”他还采纳了群臣关于皇帝“命为‘制’,令为‘诏’,天子自称曰‘朕’”的建议。

材料二 丞相诸大臣皆受成事,倚辨于上。……天下之事无小大皆决于上。

——[西汉]司马迁《史记》

材料三 秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰,据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海。

——[清]董诰《全唐文》

(1)根据材料一,指出皇位是怎样继承的。(4分)

(2)材料二中的“上”指的是谁 “丞相诸大臣”体现了秦朝的哪种政治制度 从材料二中我们可以获取哪些信息 (6分)

(3)材料三反映了秦朝的哪种政治制度 简要说明该制度的作用。(4分)

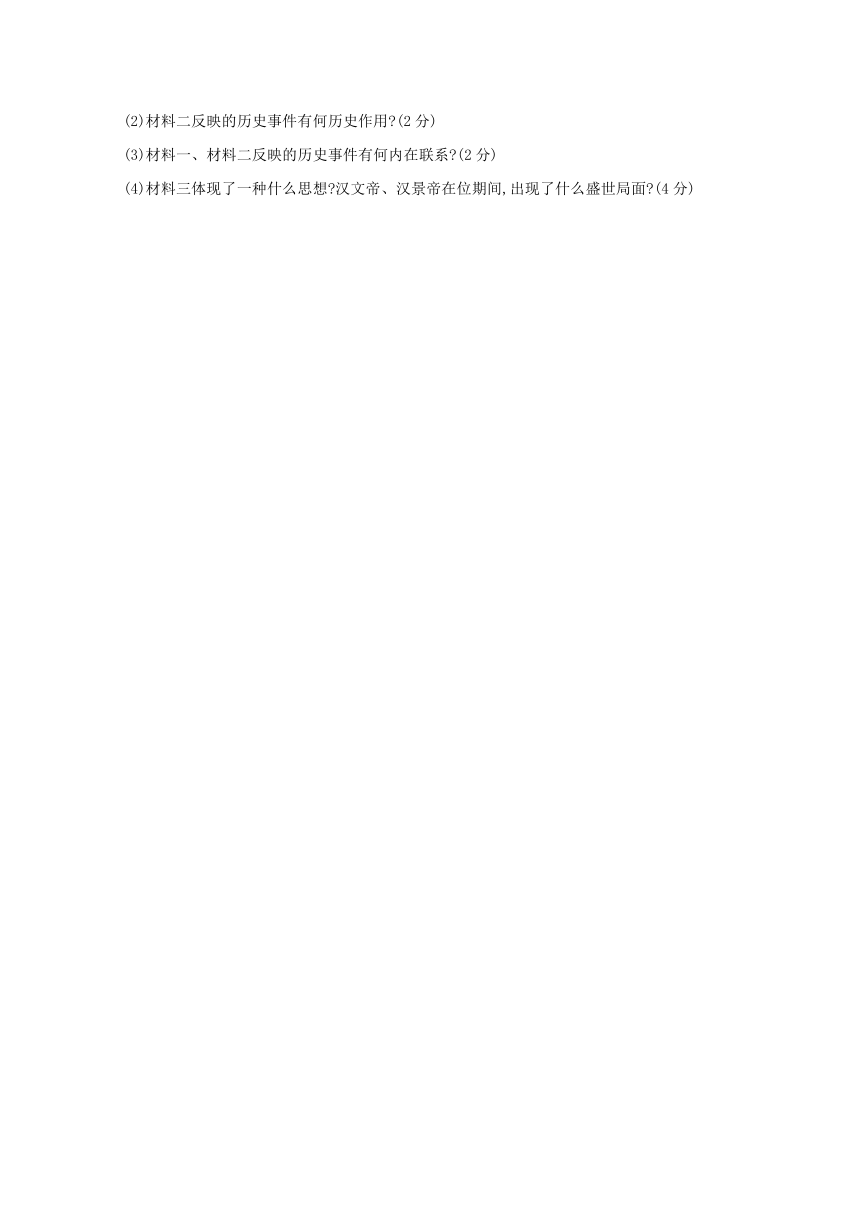

14.阅读材料,回答问题。

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——[东汉]班固《汉书·食货志》

材料二 秦王扫六合,虎视何雄哉。挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白

材料三 汉文帝说:“农,天下之本也。”汉景帝说:“农,天下之本也。黄金、珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。”

——摘编自[东汉]班固《汉书》

(1)材料一体现的是哪一历史事件 用材料一中的一句原话说明其作用。(4分)

(2)材料二反映的历史事件有何历史作用 (2分)

(3)材料一、材料二反映的历史事件有何内在联系 (2分)

(4)材料三体现了一种什么思想 汉文帝、汉景帝在位期间,出现了什么盛世局面 (4分)

先秦至秦汉:从中华文明起源到统一多民族封建国家的建立和巩固

一、选择题

1.(2023秋·河南郑州·高三校联考阶段练习)商朝所分封的附属国君长,与商王很少有血缘姻亲关系,因此他们时常反叛商王的统治。而西周利用宗法血缘关系把众多的诸侯同周政权紧密地结合为一体,即“封建亲戚,以藩屏周”。这反映出西周分封制( )

A.开创了中央集权的新模式 B.扩大了西周的统治疆域

C.加强了周王对地方的控制 D.保障了西周的长治久安

【答案】C

2.(2023·河北·校联考三模)据统计,中国大陆目前已发现的新石器时代和青铜时代城址共有150余处,分为八大区域,其中黄河中游17处,黄河下游24处,内蒙古中南部14处,内蒙古东南部至辽宁西部78处,青海高原4处,长江上游7处,长江中游9处,长江下游2处。这反映出( )

A.早期各文化之间交流频繁 B.辽河流域文明程度高于中原

C.中华文明起源的多元特征 D.当时农业经济发展水平较高

【答案】C

3.(2023秋·河南郑州开学考试《礼记·表记篇》载:“夏道尊命,事鬼敬神而远之,近人而忠焉……殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼……周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之,近人而忠焉……”据此可知,夏商周三代( )

A.天命观念逐渐消亡 B.传承了敬天保民的思想

C.避免了社会矛盾的发生 D.国家制度设计相似

【答案】B

4.(2023秋·四川成都·高三校联考开学考试)《公羊传》中记载,西周时期将土地分为三品:“上田一岁一垦,中田二岁一垦,下田三岁一垦。”即“肥沃不能独乐,稻不得独苦,故三年换主(土)易居。”西周土地能够“三年换主易居”得益于( )

A.土地买卖自由 B.铁犁牛耕出现 C.土地国有制度 D.重农抑商政策

【答案】C

5.(2023秋·陕西西安·高三西安市第三中学校考阶段练习)战国时期,七国君主都标榜是黄帝的后裔;十六国时期,匈奴人建立大夏国,自认为是禹的后代;鲜卑族拓跋部统一北方建立北魏政权后,其皇室也自认为是黄帝后裔。据此可知( )

A.民族关系趋于平等 B.尊祖敬宗思想推广

C.国家统一趋势加强 D.华夏认同观念强化

【答案】D

6.(2023·辽宁沈阳·模拟预测)下表为战国时期部分遗址出土铁农具分布(局部)表,这表明战国时期( )

出土地 工具种类

镈 镰 铲 齿耙 锄 掐刀 总计

河南洛阳战国粮仓 4 29 15 13 1 72

辽宁抚顺莲花堡燕国遗址 2 60 2 3 70

广西平乐银山岭战国墓 89 181

A.铁制农具在全国广泛使用 B.农业生产动力发生巨变

C.工商食官局面已经被打破 D.农业生产注重精耕细作

【答案】D

7.(2023秋·福建宁德·高三福建省宁德第一中学校考阶段练习)北宋中期,刘敞《荒田行》诗云:“大农弃田避征役,小农挈家就兵籍。良田茫茫少耕者,秋来雨止生荆棘。县官募兵有着令,募兵如皋官有庆。从今无复官劝农,还逐鱼盐作亡命。”这反映了当时( )

A.重农抑商政策受到冲击 B.自耕农经济发展受到抑制

C.兵农合一制度不合时宜 D.工商业发展促进农业生产

【答案】B

8.(2023·贵州毕节·统考三模)孔子主张修身,强调君臣、父子恪守各自的本分,循规蹈矩,彼此不得逾越。韩非子主张严明赏罚,强调君臣、上下、妻妾、嫡庶保持严格界限,各自都应安于本分。这说明孔子和韩非子共同之处在于( )

A.主张君权至上 B.维护封建等级

C.意图匡正时弊 D.重建周礼权威

【答案】C

9.(2023秋·福建漳州·高三校考阶段练习)秦始皇建立博士制度。从可考的博士看,其籍贯都在关东,如齐人淳于越、茅焦,鲁人伏胜等。这些博士也是原东方六国的政治代表,秦始皇吸收他们担任政府官员,让他们参议朝政从而组建参议辅政集团。据此可知,秦始皇建立博士制度旨在( )

A.消除分封制度的残余影响 B.笼络东方六国的知识分子

C.推动选官用官制度的完善 D.巩固大一统中央集权统治

【答案】D

10.(2023·安徽亳州·安徽省亳州市第一中学校考模拟预测)秦统一后,在全国实行任官赐印制度,无论朝廷大臣还是地方小吏皆是如此。官印是官吏任职的凭证,任官授印,免官收印,印随官转。秦《法律答问》规定,丢失“官玺”必须治罪,即使寻得,也要承担一定的刑罚责任。这说明秦朝( )

A.官印成为权力唯一凭证 B.中央权力趋于强化

C.官员任免程序十分复杂 D.法律制度比较严苛

【答案】B

11.(2023秋·广西钦州·高三校考阶段练习)汉武帝时“尚书”一职日益重要,大臣们的奏疏不能直接进呈皇帝,要送尚书署,后来尚书台就成了皇帝的机要秘书处。汉武帝还任用一些上书言事的贤良、文学,让他们出入宫廷,与尚书共议国事,这一做法的作用是( )

A.削弱王国势力,加强中央集权 B.制衡丞相势力,强化君主专制

C.重用儒家学者,提高儒学地位 D.任用外戚权臣,削弱宦官权力

【答案】B

12.(2023秋·河南许昌·高三禹州市高级中学校考阶段练习)汉武帝时期,分天下为十三州,设刺史,秩六百石(约为中下等县令级别),周行郡国,以“六条问事”,如:强宗豪……以强凌弱,以众暴寡;二千石不奉诏书,遵承典制,倍公向私,旁诏守利等。由此可知,汉武帝时期的刺史制度( )

A.体现了专制集权统治的强化 B.扩大了中央的监察范围

C.兼顾了行政与监察的高效能 D.解除了王国带来的威胁

【答案】A

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 公元前221年,秦王嬴政统一全国后,下的第一道重要诏令是“议帝号”。群臣商议后,向秦王建议说:“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵。臣等昧死上尊号,王为泰皇。”秦王不以为然,他提出去“泰”著“皇”,采上古“帝”位号,号曰“皇帝”,并说:“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”他还采纳了群臣关于皇帝“命为‘制’,令为‘诏’,天子自称曰‘朕’”的建议。

材料二 丞相诸大臣皆受成事,倚辨于上。……天下之事无小大皆决于上。

——[西汉]司马迁《史记》

材料三 秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰,据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海。

——[清]董诰《全唐文》

(1)根据材料一,指出皇位是怎样继承的。(4分)

(2)材料二中的“上”指的是谁 “丞相诸大臣”体现了秦朝的哪种政治制度 从材料二中我们可以获取哪些信息 (6分)

(3)材料三反映了秦朝的哪种政治制度 简要说明该制度的作用。(4分)

参考答案:(1)继承:在一家一姓中传承。

(2)“上”:秦始皇。制度:三公九卿制。信息:皇权至上,皇帝独裁;大臣依皇帝命令办事。

(3)制度:郡县制。作用:郡县制的实行有利于国家的统一。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——[东汉]班固《汉书·食货志》

材料二 秦王扫六合,虎视何雄哉。挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白

材料三 汉文帝说:“农,天下之本也。”汉景帝说:“农,天下之本也。黄金、珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。”

——摘编自[东汉]班固《汉书》

(1)材料一体现的是哪一历史事件 用材料一中的一句原话说明其作用。(4分)

(2)材料二反映的历史事件有何历史作用 (2分)

(3)材料一、材料二反映的历史事件有何内在联系 (2分)

(4)材料三体现了一种什么思想 汉文帝、汉景帝在位期间,出现了什么盛世局面 (4分)

参考答案:(1)历史事件:商鞅变法。作用:“倾邻国而雄诸侯”。

(2)作用:秦的统一,结束了春秋战国以来的分裂割据局面,建立了我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家。

(3)联系:商鞅变法为秦的统一奠定了基础。

(4)思想:重农思想。局面:“文景之治”。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进