第五单元 晚清到清末民初:内忧外患与救亡道路的尝试专项训练(含答案) 历史统编版

文档属性

| 名称 | 第五单元 晚清到清末民初:内忧外患与救亡道路的尝试专项训练(含答案) 历史统编版 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 81.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

晚清到清末民初:内忧外患与救亡道路的尝试

一、选择题

1.(2023·甘肃平凉·高三校考阶段练习)1846年,上海的进口货值较前一年下降13%,1847年又减少5.4%,1848年更大幅度地下降20.1%。此后虽有回升,但极不稳定,一直到1854年还没有恢复到1845年的水平。这可用于说明,进口货值的下降( )

A.阻止了自然经济的解体 B.导致西方商品倾销重心转移

C.促使传统手工业的恢复 D.成为列强进一步侵华的借口

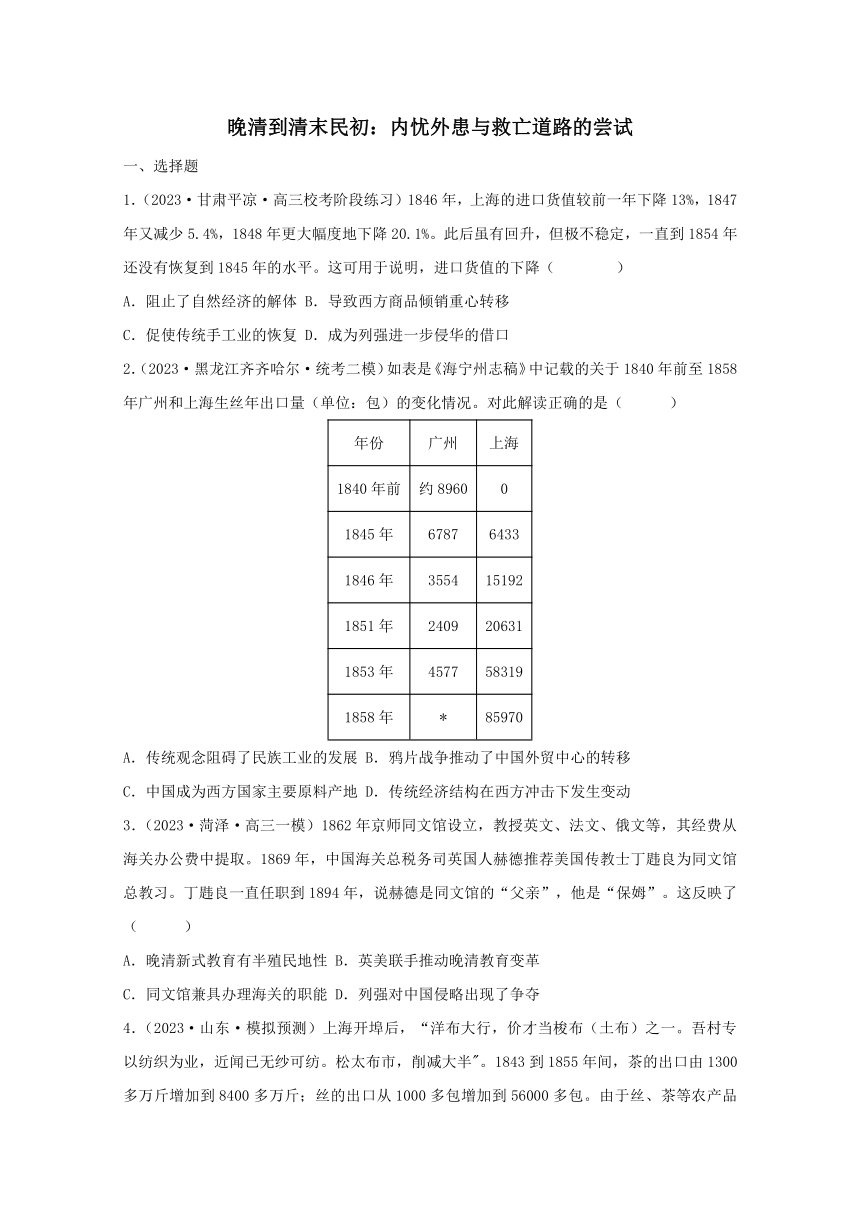

2.(2023·黑龙江齐齐哈尔·统考二模)如表是《海宁州志稿》中记载的关于1840年前至1858年广州和上海生丝年出口量(单位:包)的变化情况。对此解读正确的是( )

年份 广州 上海

1840年前 约8960 0

1845年 6787 6433

1846年 3554 15192

1851年 2409 20631

1853年 4577 58319

1858年 * 85970

A.传统观念阻碍了民族工业的发展 B.鸦片战争推动了中国外贸中心的转移

C.中国成为西方国家主要原料产地 D.传统经济结构在西方冲击下发生变动

3.(2023·菏泽·高三一模)1862年京师同文馆设立,教授英文、法文、俄文等,其经费从海关办公费中提取。1869年,中国海关总税务司英国人赫德推荐美国传教士丁韪良为同文馆总教习。丁韪良一直任职到1894年,说赫德是同文馆的“父亲”,他是“保姆”。这反映了( )

A.晚清新式教育有半殖民地性 B.英美联手推动晚清教育变革

C.同文馆兼具办理海关的职能 D.列强对中国侵略出现了争夺

4.(2023·山东·模拟预测)上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松太布市,削减大半"。1843到1855年间,茶的出口由1300多万斤增加到8400多万斤;丝的出口从1000多包增加到56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。上述变化可反映( )

A.近代中国经济呈现出半殖民地色彩 B.近代生产方式正在中国缓慢发展

C.中国开始呈现农产品商品化的趋势 D.自然经济长期主导地位得以改变

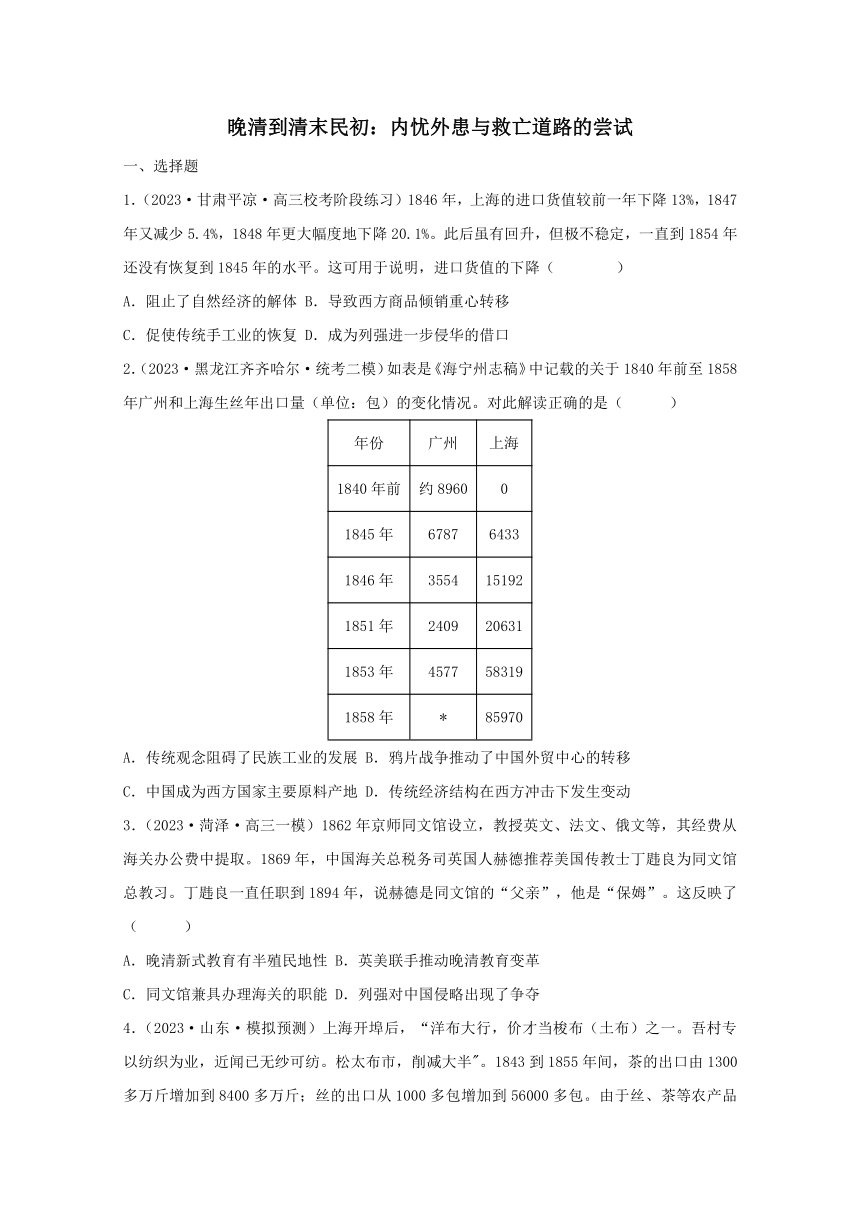

5.(2023上·海南·高三统考阶段练习)如表是不同文献有关洋务运动的历史叙述。这说明,晚清( )

叙述 出处

光绪十年(1884),因海防吃紧,北洋防务“每月应发各兵输薪响,及制造军器子药等项”军费……“准予北洋暂开军器捐输”。 李鸿章的奏折

(张之洞)在专征收捐纳款”自光堵十五年起至十七年止,专克购枪炮机及造厂费,总以足数开厂之用为度”。 张之洞的奏折

(光绪前期电报局)具有198个分局委员,百分之八十以上是通过捐纳获得的。 谢俊美《政治制度与近代中国》

A.自救运动导致中央权力下移 B.发展军事力量以抵御外来的侵略

C.鼓励民间投资官督商办企业 D.借助经济手段拓宽洋务资金来源

6.(2023·湖南·怀化二模)1875年,清政府任命陈兰彬为驻美第一任公使。随后,中国又在华人聚居的旧金山等城市设立了领事馆。最初驻美公使采取密切关注、郑重交涉等方式保护海外华人权益。后任伍廷芳和梁诚等公使凭借对世界更深入了解和强烈爱国之心,通过《国际法》等法律手段保护在美华人。对以上材料理解最准确的是( )

A.驻美公使的爱国情怀 B.近代中国人对国际法的认可

C.清政府的外交近代化 D.近代美国对中国的侵略加深

7.(2023·安徽·高三校联考开学考试)1873年,李鸿章就华工在秘鲁的非人待遇,向访华的秘鲁公使葛尔西耶提出严正交涉,迫使秘鲁通过保护华工的法律文件,并在1874年6月与中国签署《通商条约》,承诺互换领事并保护双方的公民和臣民。这些做法( )

A.建立了与西方接轨的外交体系 B.客观上助推了外交的近代化

C.实现了与西方列强的平等外交 D.开辟了以国际法维权的道路

8.(2023上·黑龙江哈尔滨·高三哈尔滨市第三十二中学校校考期中)19世纪60~90年代,清政府推行洋务新政,创办一批近代企业;1901年清政府开始实行“新政”,积极振兴商务,奖励实业。这些举措表明两次“新政"在目的上的相同之处是

A.求富救国 B.实业救国 C.以商救国 D.富民救国

9.(2023·河南·郑州二模)1876年,郭嵩焘出使海外期间常写信给李鸿章,报告日本派到西洋的留学生不限于机械一门,学政治、经济的都有,劝其扩大留学范围。他的这些言论引起了士大夫们的谩骂,有人说他是“汉奸”。结果,出使不到两年他就回国了。这说明( )

A.李鸿章的洋务思想日趋保守 B.郭嵩焘对西方体制过于推崇

C.郭嵩焘的主张超越主流思想 D.清廷的对外政策发生了变化

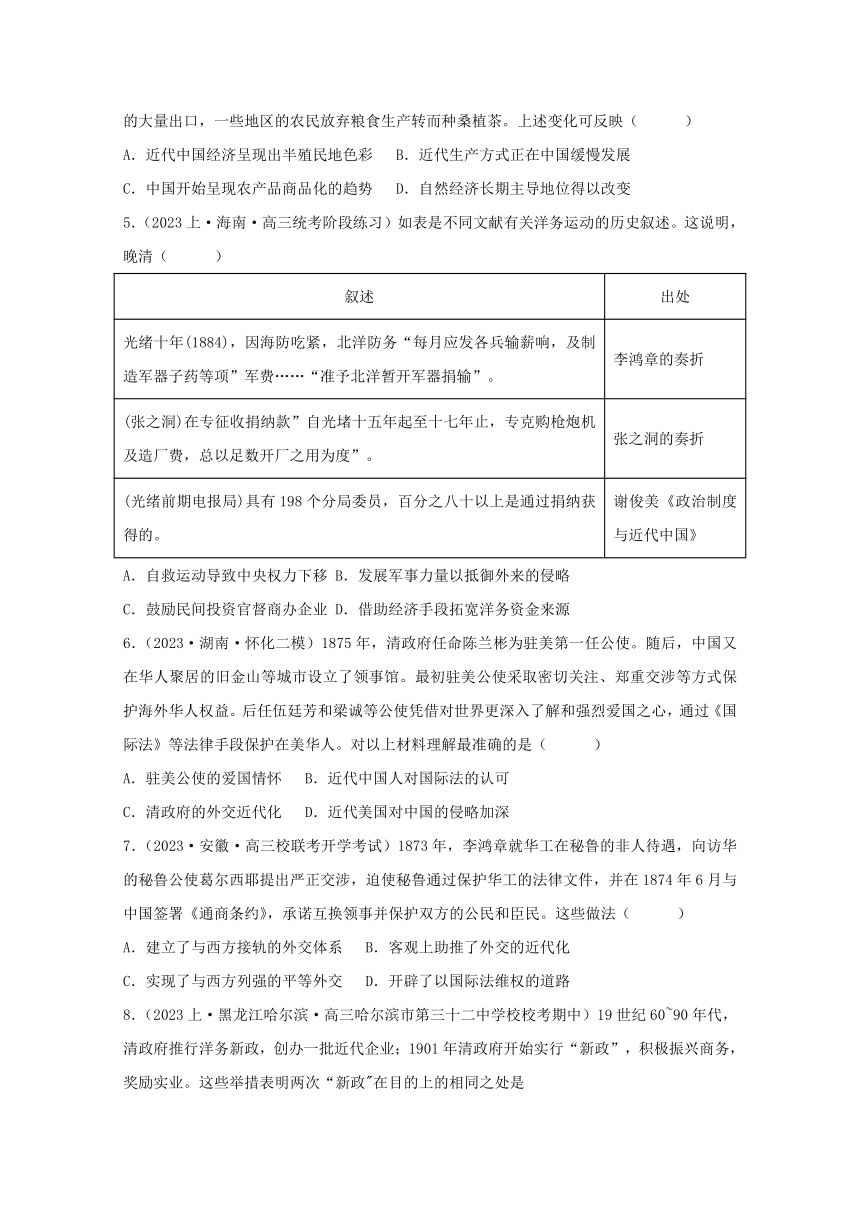

10.(2023·天津北辰·高三统考期中)下表是1894年中国近代工业工人地域分布情况(注:仅指工厂工人,不包括采矿业工人),这一分布状况反映了( )

地区 工人人数 所占比例 地区 工人人数 所占比例

上海 36220 47.75% 天津 4180 5.35%

汉口 13350 17.1% 福州 3240 4.15%

广州 10300 13.58% 其他城市 9734 12.47%

A.通商口岸的开放先后的差异 B.半殖民地半封建的社会状况

C.南北方经济发展水平的差异 D.轻重工业的区域发展不平衡

11.(2023·山东菏泽·高三模拟预测)第一次世界大战后,上海机制面粉工业利用世界麦产增加,麦价下跌的时机,大规模进口洋麦,这一时期生产原料出现从以国麦为主到以洋麦为主的结构性转变。结合如图可知,这一现象( )

A.有利于民族资本主义的健康发展 B.反映中国民族工业过度依赖世界市场

C.刺激民族工业“黄金时期”的到来 D.促进了中国农产品商品化程度的提高

12.(2023·安徽蚌埠·高三统考阶段练习)洋务运动早期军用制造业“所需钢、铁、木、煤各项工料,均来自外国”,洋务派认为“且恐不可常恃”“与其购自外洋,不若采自中土”“1874年(同治十三年)海防议起……(光绪元年)上谕直隶磁州、福建台湾试办开采煤铁以济军需”。到了洋务运动中期,大多数民用企业实行独立核算,“所有盈亏,全归商人,与官无涉”。洋务民用企业的这一变化( )

A.使中国产业结构发生巨变 B.源于中国海防危机加剧

C.加速传统经济的解体进程 D.得益于政府的政策调整

二、非选择题

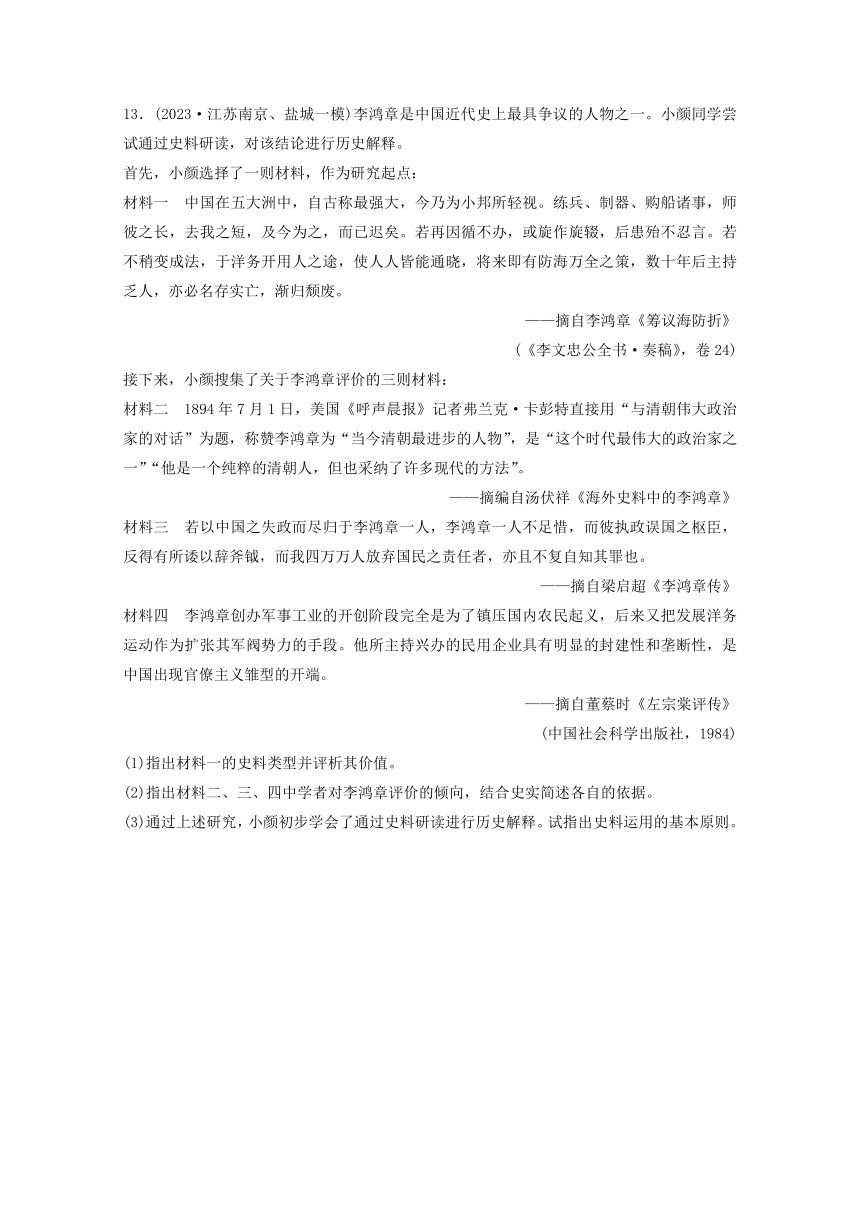

13.(2023·江苏南京、盐城一模)李鸿章是中国近代史上最具争议的人物之一。小颜同学尝试通过史料研读,对该结论进行历史解释。

首先,小颜选择了一则材料,作为研究起点:

材料一 中国在五大洲中,自古称最强大,今乃为小邦所轻视。练兵、制器、购船诸事,师彼之长,去我之短,及今为之,而已迟矣。若再因循不办,或旋作旋辍,后患殆不忍言。若不稍变成法,于洋务开用人之途,使人人皆能通晓,将来即有防海万全之策,数十年后主持乏人,亦必名存实亡,渐归颓废。

——摘自李鸿章《筹议海防折》

(《李文忠公全书·奏稿》,卷24)

接下来,小颜搜集了关于李鸿章评价的三则材料:

材料二 1894年7月1日,美国《呼声晨报》记者弗兰克·卡彭特直接用“与清朝伟大政治家的对话”为题,称赞李鸿章为“当今清朝最进步的人物”,是“这个时代最伟大的政治家之一”“他是一个纯粹的清朝人,但也采纳了许多现代的方法”。

——摘编自汤伏祥《海外史料中的李鸿章》

材料三 若以中国之失政而尽归于李鸿章一人,李鸿章一人不足惜,而彼执政误国之枢臣,反得有所诿以辞斧钺,而我四万万人放弃国民之责任者,亦且不复自知其罪也。

——摘自梁启超《李鸿章传》

材料四 李鸿章创办军事工业的开创阶段完全是为了镇压国内农民起义,后来又把发展洋务运动作为扩张其军阀势力的手段。他所主持兴办的民用企业具有明显的封建性和垄断性,是中国出现官僚主义雏型的开端。

——摘自董蔡时《左宗棠评传》

(中国社会科学出版社,1984)

(1)指出材料一的史料类型并评析其价值。

(2)指出材料二、三、四中学者对李鸿章评价的倾向,结合史实简述各自的依据。

(3)通过上述研究,小颜初步学会了通过史料研读进行历史解释。试指出史料运用的基本原则。

晚清到清末民初:内忧外患与救亡道路的尝试

一、选择题

1.(2023·甘肃平凉·高三校考阶段练习)1846年,上海的进口货值较前一年下降13%,1847年又减少5.4%,1848年更大幅度地下降20.1%。此后虽有回升,但极不稳定,一直到1854年还没有恢复到1845年的水平。这可用于说明,进口货值的下降( )

A.阻止了自然经济的解体 B.导致西方商品倾销重心转移

C.促使传统手工业的恢复 D.成为列强进一步侵华的借口

【答案】D

2.(2023·黑龙江齐齐哈尔·统考二模)如表是《海宁州志稿》中记载的关于1840年前至1858年广州和上海生丝年出口量(单位:包)的变化情况。对此解读正确的是( )

年份 广州 上海

1840年前 约8960 0

1845年 6787 6433

1846年 3554 15192

1851年 2409 20631

1853年 4577 58319

1858年 * 85970

A.传统观念阻碍了民族工业的发展 B.鸦片战争推动了中国外贸中心的转移

C.中国成为西方国家主要原料产地 D.传统经济结构在西方冲击下发生变动

【答案】B

3.(2023·菏泽·高三一模)1862年京师同文馆设立,教授英文、法文、俄文等,其经费从海关办公费中提取。1869年,中国海关总税务司英国人赫德推荐美国传教士丁韪良为同文馆总教习。丁韪良一直任职到1894年,说赫德是同文馆的“父亲”,他是“保姆”。这反映了( )

A.晚清新式教育有半殖民地性 B.英美联手推动晚清教育变革

C.同文馆兼具办理海关的职能 D.列强对中国侵略出现了争夺

【答案】A

4.(2023·山东·模拟预测)上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松太布市,削减大半"。1843到1855年间,茶的出口由1300多万斤增加到8400多万斤;丝的出口从1000多包增加到56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。上述变化可反映( )

A.近代中国经济呈现出半殖民地色彩 B.近代生产方式正在中国缓慢发展

C.中国开始呈现农产品商品化的趋势 D.自然经济长期主导地位得以改变

【答案】A

5.(2023上·海南·高三统考阶段练习)如表是不同文献有关洋务运动的历史叙述。这说明,晚清( )

叙述 出处

光绪十年(1884),因海防吃紧,北洋防务“每月应发各兵输薪响,及制造军器子药等项”军费……“准予北洋暂开军器捐输”。 李鸿章的奏折

(张之洞)在专征收捐纳款”自光堵十五年起至十七年止,专克购枪炮机及造厂费,总以足数开厂之用为度”。 张之洞的奏折

(光绪前期电报局)具有198个分局委员,百分之八十以上是通过捐纳获得的。 谢俊美《政治制度与近代中国》

A.自救运动导致中央权力下移 B.发展军事力量以抵御外来的侵略

C.鼓励民间投资官督商办企业 D.借助经济手段拓宽洋务资金来源

【答案】D

6.(2023·湖南·怀化二模)1875年,清政府任命陈兰彬为驻美第一任公使。随后,中国又在华人聚居的旧金山等城市设立了领事馆。最初驻美公使采取密切关注、郑重交涉等方式保护海外华人权益。后任伍廷芳和梁诚等公使凭借对世界更深入了解和强烈爱国之心,通过《国际法》等法律手段保护在美华人。对以上材料理解最准确的是( )

A.驻美公使的爱国情怀 B.近代中国人对国际法的认可

C.清政府的外交近代化 D.近代美国对中国的侵略加深

【答案】C

7.(2023·安徽·高三校联考开学考试)1873年,李鸿章就华工在秘鲁的非人待遇,向访华的秘鲁公使葛尔西耶提出严正交涉,迫使秘鲁通过保护华工的法律文件,并在1874年6月与中国签署《通商条约》,承诺互换领事并保护双方的公民和臣民。这些做法( )

A.建立了与西方接轨的外交体系 B.客观上助推了外交的近代化

C.实现了与西方列强的平等外交 D.开辟了以国际法维权的道路

【答案】B

8.(2023上·黑龙江哈尔滨·高三哈尔滨市第三十二中学校校考期中)19世纪60~90年代,清政府推行洋务新政,创办一批近代企业;1901年清政府开始实行“新政”,积极振兴商务,奖励实业。这些举措表明两次“新政"在目的上的相同之处是

A.求富救国 B.实业救国 C.以商救国 D.富民救国

【答案】A

9.(2023·河南·郑州二模)1876年,郭嵩焘出使海外期间常写信给李鸿章,报告日本派到西洋的留学生不限于机械一门,学政治、经济的都有,劝其扩大留学范围。他的这些言论引起了士大夫们的谩骂,有人说他是“汉奸”。结果,出使不到两年他就回国了。这说明( )

A.李鸿章的洋务思想日趋保守 B.郭嵩焘对西方体制过于推崇

C.郭嵩焘的主张超越主流思想 D.清廷的对外政策发生了变化

【答案】C

10.(2023·天津北辰·高三统考期中)下表是1894年中国近代工业工人地域分布情况(注:仅指工厂工人,不包括采矿业工人),这一分布状况反映了( )

地区 工人人数 所占比例 地区 工人人数 所占比例

上海 36220 47.75% 天津 4180 5.35%

汉口 13350 17.1% 福州 3240 4.15%

广州 10300 13.58% 其他城市 9734 12.47%

A.通商口岸的开放先后的差异 B.半殖民地半封建的社会状况

C.南北方经济发展水平的差异 D.轻重工业的区域发展不平衡

【答案】B

11.(2023·山东菏泽·高三模拟预测)第一次世界大战后,上海机制面粉工业利用世界麦产增加,麦价下跌的时机,大规模进口洋麦,这一时期生产原料出现从以国麦为主到以洋麦为主的结构性转变。结合如图可知,这一现象( )

A.有利于民族资本主义的健康发展 B.反映中国民族工业过度依赖世界市场

C.刺激民族工业“黄金时期”的到来 D.促进了中国农产品商品化程度的提高

【答案】B

12.(2023·安徽蚌埠·高三统考阶段练习)洋务运动早期军用制造业“所需钢、铁、木、煤各项工料,均来自外国”,洋务派认为“且恐不可常恃”“与其购自外洋,不若采自中土”“1874年(同治十三年)海防议起……(光绪元年)上谕直隶磁州、福建台湾试办开采煤铁以济军需”。到了洋务运动中期,大多数民用企业实行独立核算,“所有盈亏,全归商人,与官无涉”。洋务民用企业的这一变化( )

A.使中国产业结构发生巨变 B.源于中国海防危机加剧

C.加速传统经济的解体进程 D.得益于政府的政策调整

【答案】C

二、非选择题

13.(2023·江苏南京、盐城一模)李鸿章是中国近代史上最具争议的人物之一。小颜同学尝试通过史料研读,对该结论进行历史解释。

首先,小颜选择了一则材料,作为研究起点:

材料一 中国在五大洲中,自古称最强大,今乃为小邦所轻视。练兵、制器、购船诸事,师彼之长,去我之短,及今为之,而已迟矣。若再因循不办,或旋作旋辍,后患殆不忍言。若不稍变成法,于洋务开用人之途,使人人皆能通晓,将来即有防海万全之策,数十年后主持乏人,亦必名存实亡,渐归颓废。

——摘自李鸿章《筹议海防折》

(《李文忠公全书·奏稿》,卷24)

接下来,小颜搜集了关于李鸿章评价的三则材料:

材料二 1894年7月1日,美国《呼声晨报》记者弗兰克·卡彭特直接用“与清朝伟大政治家的对话”为题,称赞李鸿章为“当今清朝最进步的人物”,是“这个时代最伟大的政治家之一”“他是一个纯粹的清朝人,但也采纳了许多现代的方法”。

——摘编自汤伏祥《海外史料中的李鸿章》

材料三 若以中国之失政而尽归于李鸿章一人,李鸿章一人不足惜,而彼执政误国之枢臣,反得有所诿以辞斧钺,而我四万万人放弃国民之责任者,亦且不复自知其罪也。

——摘自梁启超《李鸿章传》

材料四 李鸿章创办军事工业的开创阶段完全是为了镇压国内农民起义,后来又把发展洋务运动作为扩张其军阀势力的手段。他所主持兴办的民用企业具有明显的封建性和垄断性,是中国出现官僚主义雏型的开端。

——摘自董蔡时《左宗棠评传》

(中国社会科学出版社,1984)

(1)指出材料一的史料类型并评析其价值。

(2)指出材料二、三、四中学者对李鸿章评价的倾向,结合史实简述各自的依据。

(3)通过上述研究,小颜初步学会了通过史料研读进行历史解释。试指出史料运用的基本原则。

解析:第(1)小题第一小问史料类型,根据史学理论基础知识可知,材料一出自于李鸿章的《筹议海防折》,属于个人文书。第二小问史料价值,对于史料价值的判断要一分为二,作为洋务运动的创办者,李鸿章的言论具有较高史料价值,但带有较强的主观性,需要考证和辨别。第(2)小题据材料二“当今清朝最进步的人物”“这个时代最伟大的政治家之一”“他是一个纯粹的清朝人,但也采纳了许多现代的方法”等信息可知,材料二充分肯定,其依据结合所学知识可知,李鸿章发起洋务运动,创办近代工业,推动了近代化进程。据材料三“若以中国之失政而尽归于李鸿章一人,李鸿章一人不足惜”“亦且不复自知其罪也”可知,材料三对李鸿章的评价较为理性中肯,其依据结合所学知识可知,甲午中日战争失败根源在于制度腐朽和清政府的腐败,并非李鸿章一人之罪,但其依然有一定过失。据材料四“李鸿章创办军事工业的开创阶段完全是为了镇压国内农民起义,后来又把发展洋务运动作为扩张其军阀势力的手段”可知,材料四基本否定,其依据根据材料“镇压国内农民起义……‘具有明显的封建性和垄断性,是中国出现官僚主义雏型的开端’”并结合所学知识可知,李鸿章创办军工企业主要是为了镇压农民起义,发展壮大了淮军,创办的民用企业采用官督商办形式,具有浓厚的封建色彩。(3)根据史学理论基础知识,史料运用时需结合不同类型史料,其基本原则为孤证不立,史料相互印证。

答案:(1)类型及价值:材料一属于个人文书;作为洋务运动的创办者,其言论具有较高史料价值,但带有较强的主观性,需要考证和辨别。

(2)倾向及依据:

材料二,充分肯定;李鸿章发起洋务运动,创办近代工业,推动了近代化进程。

材料三,理性中肯;甲午中日战争失败根源在于制度腐朽和清政府的腐败。

材料四,基本否定。创办军工企业主要是为了镇压农民起义;发展壮大了淮军;创办的民用企业采用官督商办形式,具有浓厚的封建色彩。

(3)基本原则:孤证不立,史料相互印证。

一、选择题

1.(2023·甘肃平凉·高三校考阶段练习)1846年,上海的进口货值较前一年下降13%,1847年又减少5.4%,1848年更大幅度地下降20.1%。此后虽有回升,但极不稳定,一直到1854年还没有恢复到1845年的水平。这可用于说明,进口货值的下降( )

A.阻止了自然经济的解体 B.导致西方商品倾销重心转移

C.促使传统手工业的恢复 D.成为列强进一步侵华的借口

2.(2023·黑龙江齐齐哈尔·统考二模)如表是《海宁州志稿》中记载的关于1840年前至1858年广州和上海生丝年出口量(单位:包)的变化情况。对此解读正确的是( )

年份 广州 上海

1840年前 约8960 0

1845年 6787 6433

1846年 3554 15192

1851年 2409 20631

1853年 4577 58319

1858年 * 85970

A.传统观念阻碍了民族工业的发展 B.鸦片战争推动了中国外贸中心的转移

C.中国成为西方国家主要原料产地 D.传统经济结构在西方冲击下发生变动

3.(2023·菏泽·高三一模)1862年京师同文馆设立,教授英文、法文、俄文等,其经费从海关办公费中提取。1869年,中国海关总税务司英国人赫德推荐美国传教士丁韪良为同文馆总教习。丁韪良一直任职到1894年,说赫德是同文馆的“父亲”,他是“保姆”。这反映了( )

A.晚清新式教育有半殖民地性 B.英美联手推动晚清教育变革

C.同文馆兼具办理海关的职能 D.列强对中国侵略出现了争夺

4.(2023·山东·模拟预测)上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松太布市,削减大半"。1843到1855年间,茶的出口由1300多万斤增加到8400多万斤;丝的出口从1000多包增加到56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。上述变化可反映( )

A.近代中国经济呈现出半殖民地色彩 B.近代生产方式正在中国缓慢发展

C.中国开始呈现农产品商品化的趋势 D.自然经济长期主导地位得以改变

5.(2023上·海南·高三统考阶段练习)如表是不同文献有关洋务运动的历史叙述。这说明,晚清( )

叙述 出处

光绪十年(1884),因海防吃紧,北洋防务“每月应发各兵输薪响,及制造军器子药等项”军费……“准予北洋暂开军器捐输”。 李鸿章的奏折

(张之洞)在专征收捐纳款”自光堵十五年起至十七年止,专克购枪炮机及造厂费,总以足数开厂之用为度”。 张之洞的奏折

(光绪前期电报局)具有198个分局委员,百分之八十以上是通过捐纳获得的。 谢俊美《政治制度与近代中国》

A.自救运动导致中央权力下移 B.发展军事力量以抵御外来的侵略

C.鼓励民间投资官督商办企业 D.借助经济手段拓宽洋务资金来源

6.(2023·湖南·怀化二模)1875年,清政府任命陈兰彬为驻美第一任公使。随后,中国又在华人聚居的旧金山等城市设立了领事馆。最初驻美公使采取密切关注、郑重交涉等方式保护海外华人权益。后任伍廷芳和梁诚等公使凭借对世界更深入了解和强烈爱国之心,通过《国际法》等法律手段保护在美华人。对以上材料理解最准确的是( )

A.驻美公使的爱国情怀 B.近代中国人对国际法的认可

C.清政府的外交近代化 D.近代美国对中国的侵略加深

7.(2023·安徽·高三校联考开学考试)1873年,李鸿章就华工在秘鲁的非人待遇,向访华的秘鲁公使葛尔西耶提出严正交涉,迫使秘鲁通过保护华工的法律文件,并在1874年6月与中国签署《通商条约》,承诺互换领事并保护双方的公民和臣民。这些做法( )

A.建立了与西方接轨的外交体系 B.客观上助推了外交的近代化

C.实现了与西方列强的平等外交 D.开辟了以国际法维权的道路

8.(2023上·黑龙江哈尔滨·高三哈尔滨市第三十二中学校校考期中)19世纪60~90年代,清政府推行洋务新政,创办一批近代企业;1901年清政府开始实行“新政”,积极振兴商务,奖励实业。这些举措表明两次“新政"在目的上的相同之处是

A.求富救国 B.实业救国 C.以商救国 D.富民救国

9.(2023·河南·郑州二模)1876年,郭嵩焘出使海外期间常写信给李鸿章,报告日本派到西洋的留学生不限于机械一门,学政治、经济的都有,劝其扩大留学范围。他的这些言论引起了士大夫们的谩骂,有人说他是“汉奸”。结果,出使不到两年他就回国了。这说明( )

A.李鸿章的洋务思想日趋保守 B.郭嵩焘对西方体制过于推崇

C.郭嵩焘的主张超越主流思想 D.清廷的对外政策发生了变化

10.(2023·天津北辰·高三统考期中)下表是1894年中国近代工业工人地域分布情况(注:仅指工厂工人,不包括采矿业工人),这一分布状况反映了( )

地区 工人人数 所占比例 地区 工人人数 所占比例

上海 36220 47.75% 天津 4180 5.35%

汉口 13350 17.1% 福州 3240 4.15%

广州 10300 13.58% 其他城市 9734 12.47%

A.通商口岸的开放先后的差异 B.半殖民地半封建的社会状况

C.南北方经济发展水平的差异 D.轻重工业的区域发展不平衡

11.(2023·山东菏泽·高三模拟预测)第一次世界大战后,上海机制面粉工业利用世界麦产增加,麦价下跌的时机,大规模进口洋麦,这一时期生产原料出现从以国麦为主到以洋麦为主的结构性转变。结合如图可知,这一现象( )

A.有利于民族资本主义的健康发展 B.反映中国民族工业过度依赖世界市场

C.刺激民族工业“黄金时期”的到来 D.促进了中国农产品商品化程度的提高

12.(2023·安徽蚌埠·高三统考阶段练习)洋务运动早期军用制造业“所需钢、铁、木、煤各项工料,均来自外国”,洋务派认为“且恐不可常恃”“与其购自外洋,不若采自中土”“1874年(同治十三年)海防议起……(光绪元年)上谕直隶磁州、福建台湾试办开采煤铁以济军需”。到了洋务运动中期,大多数民用企业实行独立核算,“所有盈亏,全归商人,与官无涉”。洋务民用企业的这一变化( )

A.使中国产业结构发生巨变 B.源于中国海防危机加剧

C.加速传统经济的解体进程 D.得益于政府的政策调整

二、非选择题

13.(2023·江苏南京、盐城一模)李鸿章是中国近代史上最具争议的人物之一。小颜同学尝试通过史料研读,对该结论进行历史解释。

首先,小颜选择了一则材料,作为研究起点:

材料一 中国在五大洲中,自古称最强大,今乃为小邦所轻视。练兵、制器、购船诸事,师彼之长,去我之短,及今为之,而已迟矣。若再因循不办,或旋作旋辍,后患殆不忍言。若不稍变成法,于洋务开用人之途,使人人皆能通晓,将来即有防海万全之策,数十年后主持乏人,亦必名存实亡,渐归颓废。

——摘自李鸿章《筹议海防折》

(《李文忠公全书·奏稿》,卷24)

接下来,小颜搜集了关于李鸿章评价的三则材料:

材料二 1894年7月1日,美国《呼声晨报》记者弗兰克·卡彭特直接用“与清朝伟大政治家的对话”为题,称赞李鸿章为“当今清朝最进步的人物”,是“这个时代最伟大的政治家之一”“他是一个纯粹的清朝人,但也采纳了许多现代的方法”。

——摘编自汤伏祥《海外史料中的李鸿章》

材料三 若以中国之失政而尽归于李鸿章一人,李鸿章一人不足惜,而彼执政误国之枢臣,反得有所诿以辞斧钺,而我四万万人放弃国民之责任者,亦且不复自知其罪也。

——摘自梁启超《李鸿章传》

材料四 李鸿章创办军事工业的开创阶段完全是为了镇压国内农民起义,后来又把发展洋务运动作为扩张其军阀势力的手段。他所主持兴办的民用企业具有明显的封建性和垄断性,是中国出现官僚主义雏型的开端。

——摘自董蔡时《左宗棠评传》

(中国社会科学出版社,1984)

(1)指出材料一的史料类型并评析其价值。

(2)指出材料二、三、四中学者对李鸿章评价的倾向,结合史实简述各自的依据。

(3)通过上述研究,小颜初步学会了通过史料研读进行历史解释。试指出史料运用的基本原则。

晚清到清末民初:内忧外患与救亡道路的尝试

一、选择题

1.(2023·甘肃平凉·高三校考阶段练习)1846年,上海的进口货值较前一年下降13%,1847年又减少5.4%,1848年更大幅度地下降20.1%。此后虽有回升,但极不稳定,一直到1854年还没有恢复到1845年的水平。这可用于说明,进口货值的下降( )

A.阻止了自然经济的解体 B.导致西方商品倾销重心转移

C.促使传统手工业的恢复 D.成为列强进一步侵华的借口

【答案】D

2.(2023·黑龙江齐齐哈尔·统考二模)如表是《海宁州志稿》中记载的关于1840年前至1858年广州和上海生丝年出口量(单位:包)的变化情况。对此解读正确的是( )

年份 广州 上海

1840年前 约8960 0

1845年 6787 6433

1846年 3554 15192

1851年 2409 20631

1853年 4577 58319

1858年 * 85970

A.传统观念阻碍了民族工业的发展 B.鸦片战争推动了中国外贸中心的转移

C.中国成为西方国家主要原料产地 D.传统经济结构在西方冲击下发生变动

【答案】B

3.(2023·菏泽·高三一模)1862年京师同文馆设立,教授英文、法文、俄文等,其经费从海关办公费中提取。1869年,中国海关总税务司英国人赫德推荐美国传教士丁韪良为同文馆总教习。丁韪良一直任职到1894年,说赫德是同文馆的“父亲”,他是“保姆”。这反映了( )

A.晚清新式教育有半殖民地性 B.英美联手推动晚清教育变革

C.同文馆兼具办理海关的职能 D.列强对中国侵略出现了争夺

【答案】A

4.(2023·山东·模拟预测)上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松太布市,削减大半"。1843到1855年间,茶的出口由1300多万斤增加到8400多万斤;丝的出口从1000多包增加到56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。上述变化可反映( )

A.近代中国经济呈现出半殖民地色彩 B.近代生产方式正在中国缓慢发展

C.中国开始呈现农产品商品化的趋势 D.自然经济长期主导地位得以改变

【答案】A

5.(2023上·海南·高三统考阶段练习)如表是不同文献有关洋务运动的历史叙述。这说明,晚清( )

叙述 出处

光绪十年(1884),因海防吃紧,北洋防务“每月应发各兵输薪响,及制造军器子药等项”军费……“准予北洋暂开军器捐输”。 李鸿章的奏折

(张之洞)在专征收捐纳款”自光堵十五年起至十七年止,专克购枪炮机及造厂费,总以足数开厂之用为度”。 张之洞的奏折

(光绪前期电报局)具有198个分局委员,百分之八十以上是通过捐纳获得的。 谢俊美《政治制度与近代中国》

A.自救运动导致中央权力下移 B.发展军事力量以抵御外来的侵略

C.鼓励民间投资官督商办企业 D.借助经济手段拓宽洋务资金来源

【答案】D

6.(2023·湖南·怀化二模)1875年,清政府任命陈兰彬为驻美第一任公使。随后,中国又在华人聚居的旧金山等城市设立了领事馆。最初驻美公使采取密切关注、郑重交涉等方式保护海外华人权益。后任伍廷芳和梁诚等公使凭借对世界更深入了解和强烈爱国之心,通过《国际法》等法律手段保护在美华人。对以上材料理解最准确的是( )

A.驻美公使的爱国情怀 B.近代中国人对国际法的认可

C.清政府的外交近代化 D.近代美国对中国的侵略加深

【答案】C

7.(2023·安徽·高三校联考开学考试)1873年,李鸿章就华工在秘鲁的非人待遇,向访华的秘鲁公使葛尔西耶提出严正交涉,迫使秘鲁通过保护华工的法律文件,并在1874年6月与中国签署《通商条约》,承诺互换领事并保护双方的公民和臣民。这些做法( )

A.建立了与西方接轨的外交体系 B.客观上助推了外交的近代化

C.实现了与西方列强的平等外交 D.开辟了以国际法维权的道路

【答案】B

8.(2023上·黑龙江哈尔滨·高三哈尔滨市第三十二中学校校考期中)19世纪60~90年代,清政府推行洋务新政,创办一批近代企业;1901年清政府开始实行“新政”,积极振兴商务,奖励实业。这些举措表明两次“新政"在目的上的相同之处是

A.求富救国 B.实业救国 C.以商救国 D.富民救国

【答案】A

9.(2023·河南·郑州二模)1876年,郭嵩焘出使海外期间常写信给李鸿章,报告日本派到西洋的留学生不限于机械一门,学政治、经济的都有,劝其扩大留学范围。他的这些言论引起了士大夫们的谩骂,有人说他是“汉奸”。结果,出使不到两年他就回国了。这说明( )

A.李鸿章的洋务思想日趋保守 B.郭嵩焘对西方体制过于推崇

C.郭嵩焘的主张超越主流思想 D.清廷的对外政策发生了变化

【答案】C

10.(2023·天津北辰·高三统考期中)下表是1894年中国近代工业工人地域分布情况(注:仅指工厂工人,不包括采矿业工人),这一分布状况反映了( )

地区 工人人数 所占比例 地区 工人人数 所占比例

上海 36220 47.75% 天津 4180 5.35%

汉口 13350 17.1% 福州 3240 4.15%

广州 10300 13.58% 其他城市 9734 12.47%

A.通商口岸的开放先后的差异 B.半殖民地半封建的社会状况

C.南北方经济发展水平的差异 D.轻重工业的区域发展不平衡

【答案】B

11.(2023·山东菏泽·高三模拟预测)第一次世界大战后,上海机制面粉工业利用世界麦产增加,麦价下跌的时机,大规模进口洋麦,这一时期生产原料出现从以国麦为主到以洋麦为主的结构性转变。结合如图可知,这一现象( )

A.有利于民族资本主义的健康发展 B.反映中国民族工业过度依赖世界市场

C.刺激民族工业“黄金时期”的到来 D.促进了中国农产品商品化程度的提高

【答案】B

12.(2023·安徽蚌埠·高三统考阶段练习)洋务运动早期军用制造业“所需钢、铁、木、煤各项工料,均来自外国”,洋务派认为“且恐不可常恃”“与其购自外洋,不若采自中土”“1874年(同治十三年)海防议起……(光绪元年)上谕直隶磁州、福建台湾试办开采煤铁以济军需”。到了洋务运动中期,大多数民用企业实行独立核算,“所有盈亏,全归商人,与官无涉”。洋务民用企业的这一变化( )

A.使中国产业结构发生巨变 B.源于中国海防危机加剧

C.加速传统经济的解体进程 D.得益于政府的政策调整

【答案】C

二、非选择题

13.(2023·江苏南京、盐城一模)李鸿章是中国近代史上最具争议的人物之一。小颜同学尝试通过史料研读,对该结论进行历史解释。

首先,小颜选择了一则材料,作为研究起点:

材料一 中国在五大洲中,自古称最强大,今乃为小邦所轻视。练兵、制器、购船诸事,师彼之长,去我之短,及今为之,而已迟矣。若再因循不办,或旋作旋辍,后患殆不忍言。若不稍变成法,于洋务开用人之途,使人人皆能通晓,将来即有防海万全之策,数十年后主持乏人,亦必名存实亡,渐归颓废。

——摘自李鸿章《筹议海防折》

(《李文忠公全书·奏稿》,卷24)

接下来,小颜搜集了关于李鸿章评价的三则材料:

材料二 1894年7月1日,美国《呼声晨报》记者弗兰克·卡彭特直接用“与清朝伟大政治家的对话”为题,称赞李鸿章为“当今清朝最进步的人物”,是“这个时代最伟大的政治家之一”“他是一个纯粹的清朝人,但也采纳了许多现代的方法”。

——摘编自汤伏祥《海外史料中的李鸿章》

材料三 若以中国之失政而尽归于李鸿章一人,李鸿章一人不足惜,而彼执政误国之枢臣,反得有所诿以辞斧钺,而我四万万人放弃国民之责任者,亦且不复自知其罪也。

——摘自梁启超《李鸿章传》

材料四 李鸿章创办军事工业的开创阶段完全是为了镇压国内农民起义,后来又把发展洋务运动作为扩张其军阀势力的手段。他所主持兴办的民用企业具有明显的封建性和垄断性,是中国出现官僚主义雏型的开端。

——摘自董蔡时《左宗棠评传》

(中国社会科学出版社,1984)

(1)指出材料一的史料类型并评析其价值。

(2)指出材料二、三、四中学者对李鸿章评价的倾向,结合史实简述各自的依据。

(3)通过上述研究,小颜初步学会了通过史料研读进行历史解释。试指出史料运用的基本原则。

解析:第(1)小题第一小问史料类型,根据史学理论基础知识可知,材料一出自于李鸿章的《筹议海防折》,属于个人文书。第二小问史料价值,对于史料价值的判断要一分为二,作为洋务运动的创办者,李鸿章的言论具有较高史料价值,但带有较强的主观性,需要考证和辨别。第(2)小题据材料二“当今清朝最进步的人物”“这个时代最伟大的政治家之一”“他是一个纯粹的清朝人,但也采纳了许多现代的方法”等信息可知,材料二充分肯定,其依据结合所学知识可知,李鸿章发起洋务运动,创办近代工业,推动了近代化进程。据材料三“若以中国之失政而尽归于李鸿章一人,李鸿章一人不足惜”“亦且不复自知其罪也”可知,材料三对李鸿章的评价较为理性中肯,其依据结合所学知识可知,甲午中日战争失败根源在于制度腐朽和清政府的腐败,并非李鸿章一人之罪,但其依然有一定过失。据材料四“李鸿章创办军事工业的开创阶段完全是为了镇压国内农民起义,后来又把发展洋务运动作为扩张其军阀势力的手段”可知,材料四基本否定,其依据根据材料“镇压国内农民起义……‘具有明显的封建性和垄断性,是中国出现官僚主义雏型的开端’”并结合所学知识可知,李鸿章创办军工企业主要是为了镇压农民起义,发展壮大了淮军,创办的民用企业采用官督商办形式,具有浓厚的封建色彩。(3)根据史学理论基础知识,史料运用时需结合不同类型史料,其基本原则为孤证不立,史料相互印证。

答案:(1)类型及价值:材料一属于个人文书;作为洋务运动的创办者,其言论具有较高史料价值,但带有较强的主观性,需要考证和辨别。

(2)倾向及依据:

材料二,充分肯定;李鸿章发起洋务运动,创办近代工业,推动了近代化进程。

材料三,理性中肯;甲午中日战争失败根源在于制度腐朽和清政府的腐败。

材料四,基本否定。创办军工企业主要是为了镇压农民起义;发展壮大了淮军;创办的民用企业采用官督商办形式,具有浓厚的封建色彩。

(3)基本原则:孤证不立,史料相互印证。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进