第一单元 从中华文明的起源到春秋战国时期 训练(含答案) 统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第一单元 从中华文明的起源到春秋战国时期 训练(含答案) 统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 59.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-14 22:11:31 | ||

图片预览

文档简介

从中华文明的起源到春秋战国时期

一、选择题

1.田氏代齐后,齐国将宫城从大城内迁到小城,并兴建一座学宫,因地处齐都临淄城的稷门附近而命名为“稷下学宫”。稷下学宫在其兴盛时期,曾容纳了当时诸子百家中几乎各个学派,汇集了天下贤士千人左右,如孟子、荀子等。据此可以推断齐国( )

A.基本达到加强君主专制的目的

B.开始打破贵族垄断教育的格局

C.力图实现统一天下的政治目标

D.竭力引导“百家争鸣”的方向

2.(2023广西柳州三模)春秋以后,官书已经散入民间。在这以前,由于王室垄断,书籍的阅读范围受到严格控制,到了春秋末,士阶层也已能够读到王室图书。据《史记》载,孔子“西观周室(的书籍),论史记旧闻,兴于鲁而次《春秋》”。这一变化( )

A.表明周王室通过礼贤下士来挽救统治

B.有利于百家争鸣局面的形成

C.说明孔子“有教无类”思想影响广泛

D.反映了礼崩乐坏现象日益普遍

3.儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同,则上下和”;墨家学派认为乐“与君子听之,废君子听治;与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者( )

A.文化取向的迥异

B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧

D.生活态度的差异

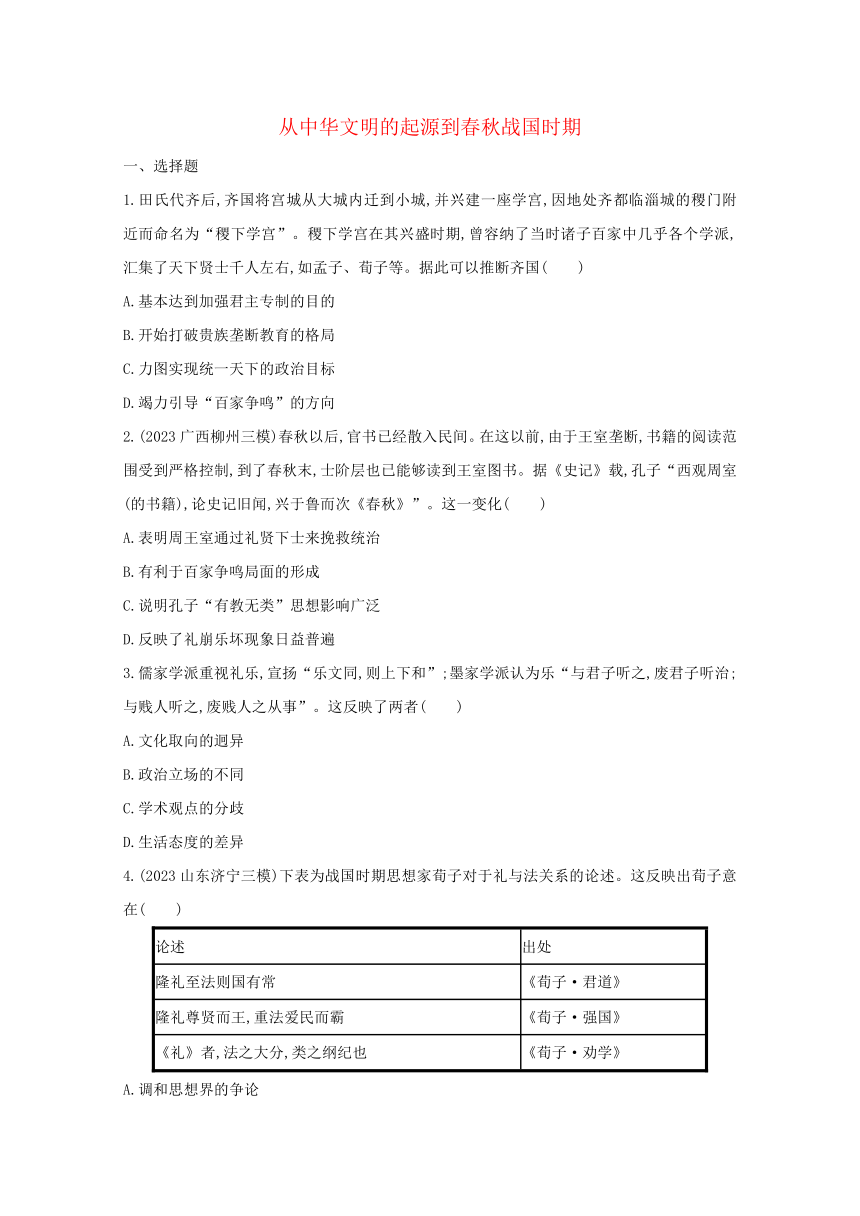

4.(2023山东济宁三模)下表为战国时期思想家荀子对于礼与法关系的论述。这反映出荀子意在( )

论述 出处

隆礼至法则国有常 《荀子·君道》

隆礼尊贤而王,重法爱民而霸 《荀子·强国》

《礼》者,法之大分,类之纲纪也 《荀子·劝学》

A.调和思想界的争论

B.寻求合理的治国途径

C.糅合儒法两家思想

D.削弱法家的社会地位

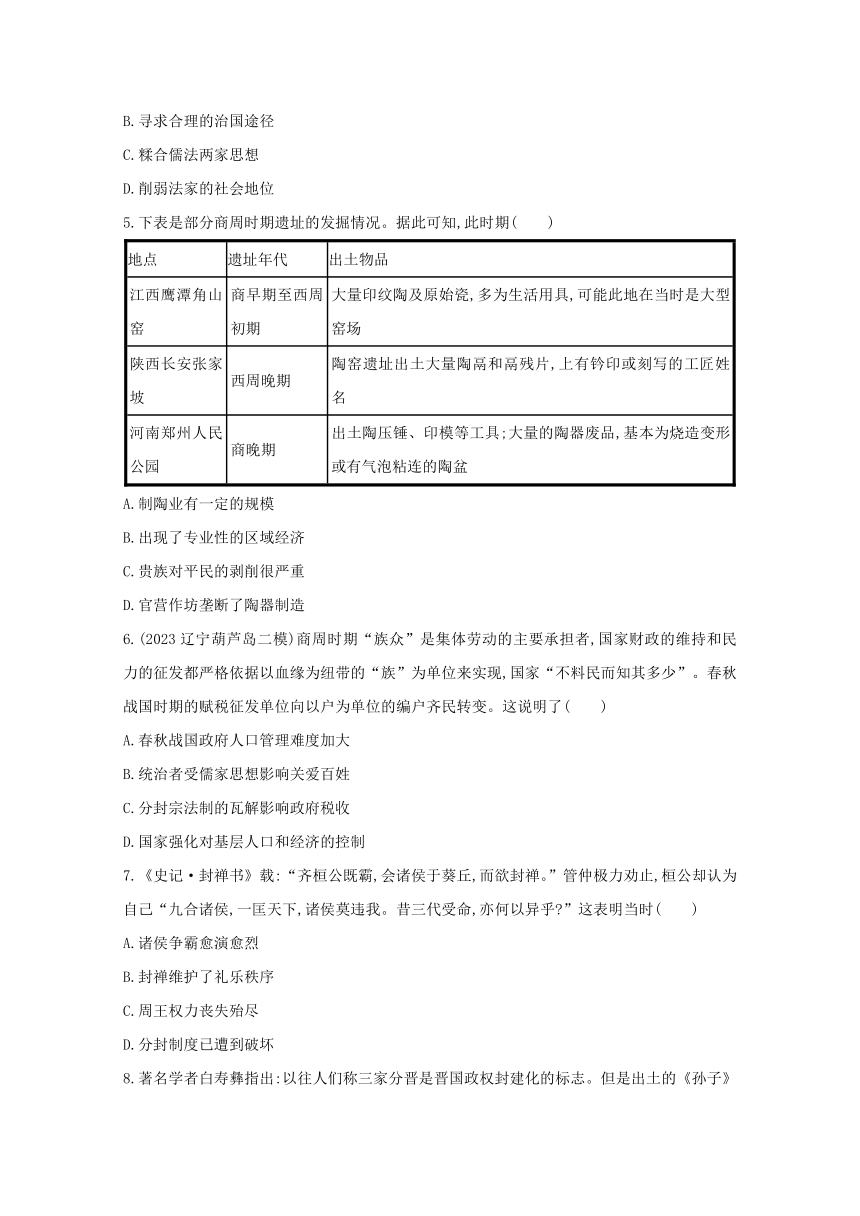

5.下表是部分商周时期遗址的发掘情况。据此可知,此时期( )

地点 遗址年代 出土物品

江西鹰潭角山窑 商早期至西周初期 大量印纹陶及原始瓷,多为生活用具,可能此地在当时是大型窑场

陕西长安张家坡 西周晚期 陶窑遗址出土大量陶鬲和鬲残片,上有钤印或刻写的工匠姓名

河南郑州人民公园 商晚期 出土陶压锤、印模等工具;大量的陶器废品,基本为烧造变形或有气泡粘连的陶盆

A.制陶业有一定的规模

B.出现了专业性的区域经济

C.贵族对平民的剥削很严重

D.官营作坊垄断了陶器制造

6.(2023辽宁葫芦岛二模)商周时期“族众”是集体劳动的主要承担者,国家财政的维持和民力的征发都严格依据以血缘为纽带的“族”为单位来实现,国家“不料民而知其多少”。春秋战国时期的赋税征发单位向以户为单位的编户齐民转变。这说明了( )

A.春秋战国政府人口管理难度加大

B.统治者受儒家思想影响关爱百姓

C.分封宗法制的瓦解影响政府税收

D.国家强化对基层人口和经济的控制

7.《史记·封禅书》载:“齐桓公既霸,会诸侯于葵丘,而欲封禅。”管仲极力劝止,桓公却认为自己“九合诸侯,一匡天下,诸侯莫违我。昔三代受命,亦何以异乎 ”这表明当时( )

A.诸侯争霸愈演愈烈

B.封禅维护了礼乐秩序

C.周王权力丧失殆尽

D.分封制度已遭到破坏

8.著名学者白寿彝指出:以往人们称三家分晋是晋国政权封建化的标志。但是出土的《孙子》一书记载了此前六卿分晋及其田制与税制的封建化改革。据此可以得出的结论是( )

A.六卿分晋导致分封制瓦解

B.三家分晋是新兴地主阶级的争权斗争

C.封建制度最早确立于晋国

D.《孙子》的出土否定了晋国社会历史

9.春秋末期的老子指出,“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。战国时期,以邹衍为代表的阴阳家认为,五行间相互促进又相互制约,提出了“相生相胜”理论。这代表了先秦( )

A.对自然界已有朴素的科学认识

B.封建迷信思想逐渐泛滥成灾

C.重视严密逻辑推理的唯物史观

D.沉迷于思辨的主观唯心主义

10.在古代中国,最大逆不道的事情莫过于违逆父母和不孝了。中国人这种敬老思想延伸到了对祖先的崇敬,当他们做错事时,他们会认为自己愧对祖先,使家族蒙羞。在他们看来,这比任何惩罚都要严重。这种现象源于( )

A.儒家思想 B.道家思想

C.宗法制度 D.礼乐制度

11.韩非指出:“孔子、墨子俱道尧、舜,而取舍不同。”《淮南子》指出:“墨子学儒者之业,受孔子之术,以为其礼烦扰而不说(悦),厚葬靡财而贫民,久服伤生而害事,故背周道而用夏政。”他们认为 ( )

A.墨子认为儒家思想已不适应时代

B.墨子的学说对儒家思想造成冲击

C.墨子的思想完全背离了儒家思想

D.墨子思想与儒家思想有共通之处

二、非选择题

12.阅读材料,回答问题。

材料 欲得到最高的成就,必须脱离尘罗世网,必须脱离社会,甚至脱离“生”。这种哲学,即普通所谓“出世的哲学”。另有一种哲学,注重社会中的人伦和世务。这种哲学只讲道德价值,不会讲或不愿讲超道德价值。这种哲学,即普通所谓“入世的哲学”。从入世的哲学观点看,出世的哲学是太理想主义的、无实用的、消极的。从出世的哲学观点看,入世的哲学太现实主义了、太肤浅了。它也许是积极的,但是就像走错了路的人的快跑:跑得越快,错得越多。

——摘编自冯友兰《中国哲学简史》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

13.阅读材料,回答问题。

材料 相对于世界其他几大历史文化系统而言,中国文化是自我一系的;中国古代文化又是多源的;它的发展不是一条线贯彻始终,而是多条线互有交错的网络系统,但又有主有次。各大文化区系既相对稳定,又不是封闭的中国文明之所以独具特色、丰富多彩、连绵不断,中华民族之所以能够形成一个统一的多民族国家并在数千年来始终屹立在世界的东方,都与中国文化的传统、中国文明的多源性有密切关系。同世界上其他文明古国的发展模式不同,多源、统一的格局铸就了中华民族经久不衰的生命力。

——摘编自苏秉琦《关于重建中国史前史的思考》

根据材料并结合所学中国古代史知识,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

从中华文明的起源到春秋战国时期

一、选择题

1.田氏代齐后,齐国将宫城从大城内迁到小城,并兴建一座学宫,因地处齐都临淄城的稷门附近而命名为“稷下学宫”。稷下学宫在其兴盛时期,曾容纳了当时诸子百家中几乎各个学派,汇集了天下贤士千人左右,如孟子、荀子等。据此可以推断齐国( )

A.基本达到加强君主专制的目的

B.开始打破贵族垄断教育的格局

C.力图实现统一天下的政治目标

D.竭力引导“百家争鸣”的方向

解析:根据材料“稷下学宫在其兴盛时期,曾容纳了当时诸子百家中几乎各个学派,汇集了天下贤士千人左右”并结合所学知识,可知稷下学宫是一所由官方创办、私家主持的特殊形式的高等学府。战国时期,各诸侯国养士的目的是增强自己的实力,力图实现统一天下的政治目标,故选C项;结合所学知识,可知君主专制制度在秦朝时期出现,排除A项;结合所学知识,可知春秋时期私学的兴起打破了贵族垄断教育的格局,排除B项;结合所学知识,可知春秋战国时期社会动荡,“百家争鸣”出现,齐国的主要目的是增强自己的实力,而非引导“百家争鸣”的方向,排除D项。

2.(2023广西柳州三模)春秋以后,官书已经散入民间。在这以前,由于王室垄断,书籍的阅读范围受到严格控制,到了春秋末,士阶层也已能够读到王室图书。据《史记》载,孔子“西观周室(的书籍),论史记旧闻,兴于鲁而次《春秋》”。这一变化( )

A.表明周王室通过礼贤下士来挽救统治

B.有利于百家争鸣局面的形成

C.说明孔子“有教无类”思想影响广泛

D.反映了礼崩乐坏现象日益普遍

解析:根据材料“由于王室垄断,书籍的阅读范围受到严格控制,到了春秋末,士阶层也已能够读到王室图书”,可知春秋以后官书散入民间,打破了王室对书籍的垄断,有利于推动私人藏书的发展和私学的兴起,为百家争鸣局面的形成奠定基础,故选B项;春秋以来各诸侯国国君通过礼贤下士来强化诸侯国统治,而不是周王室,排除A项;孔子“有教无类”思想强调不管什么人都可以受到教育,材料强调春秋以来官书在民间的传播,与孔子的教育思想无关,排除C项;春秋时期礼乐制遭到破坏,“礼崩乐坏现象日益普遍”表述过于绝对,排除D项。

3.儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同,则上下和”;墨家学派认为乐“与君子听之,废君子听治;与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者( )

A.文化取向的迥异

B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧

D.生活态度的差异

解析:题干材料的大意是,儒家学派注重礼乐,认为全国各地用相同的乐则会上下达到和谐,社会秩序稳定,可见儒家认为礼乐有利于国家的统治;墨家学派则认为乐与君子同听,就会荒废君子的听狱和对国事的治理,而与卑贱的人同听,就会荒废卑贱的人所做的事情,可见墨家认为礼乐是不利于国家和社会治理的,反映了儒墨两家的政治立场不同,故选B项。儒家和墨家的主张都是为统治者提供治国之道,所以主要是关于政治方面的,而不是文化取向方面的,排除A项;儒家和墨家对礼乐的态度实际上是对传统的治国之策的态度,而不是关于学术的观点,排除C项;西周时期礼乐是用来规范社会等级秩序的,而不是体现个人生活态度,排除D项。

4.(2023山东济宁三模)下表为战国时期思想家荀子对于礼与法关系的论述。这反映出荀子意在( )

论述 出处

隆礼至法则国有常 《荀子·君道》

隆礼尊贤而王,重法爱民而霸 《荀子·强国》

《礼》者,法之大分,类之纲纪也 《荀子·劝学》

A.调和思想界的争论

B.寻求合理的治国途径

C.糅合儒法两家思想

D.削弱法家的社会地位

解析:根据表格材料内容并结合所学知识,可知战国时期社会动荡,荀子强调只有通过礼法结合才能治理好国家,意在寻求合理的治国途径,故选B项;荀子主张将儒家与法家的思想相结合,但材料没有体现荀子对于其他学说的态度和观点,无法说明荀子意在调和思想界的争论,排除A项;虽然荀子的思想中兼有儒法两家的内容,但整体还属于儒家思想,故“糅合”一词表述不当,排除C项;材料体现的是荀子对于儒家与法家思想的融合与借鉴,而不是削弱法家的社会地位,排除D项。

5.下表是部分商周时期遗址的发掘情况。据此可知,此时期( )

地点 遗址年代 出土物品

江西鹰潭角山窑 商早期至西周初期 大量印纹陶及原始瓷,多为生活用具,可能此地在当时是大型窑场

陕西长安张家坡 西周晚期 陶窑遗址出土大量陶鬲和鬲残片,上有钤印或刻写的工匠姓名

河南郑州人民公园 商晚期 出土陶压锤、印模等工具;大量的陶器废品,基本为烧造变形或有气泡粘连的陶盆

A.制陶业有一定的规模

B.出现了专业性的区域经济

C.贵族对平民的剥削很严重

D.官营作坊垄断了陶器制造

解析:根据题干材料“大量印纹陶及原始瓷……是大型窑场”“陶窑遗址出土大量陶鬲和鬲残片”等,可知在商周时期的遗址中,发现了大量的陶器废品、刻有工匠姓名的残片、陶器制作工具,这表明当时制陶业有一定规模,故选A项;陕西、河南等地多为商周时期统治中心,且某个别的大型窑场不能证明当地出现了专业性的区域经济,排除B项;材料未体现贵族对平民的剥削,排除C项;材料涉及大型窑场和陶窑遗址,但未说明其是官营作坊,且材料无法体现官营作坊的垄断地位,排除D项。

6.(2023辽宁葫芦岛二模)商周时期“族众”是集体劳动的主要承担者,国家财政的维持和民力的征发都严格依据以血缘为纽带的“族”为单位来实现,国家“不料民而知其多少”。春秋战国时期的赋税征发单位向以户为单位的编户齐民转变。这说明了( )

A.春秋战国政府人口管理难度加大

B.统治者受儒家思想影响关爱百姓

C.分封宗法制的瓦解影响政府税收

D.国家强化对基层人口和经济的控制

解析:根据材料“春秋战国时期的赋税征发单位向以户为单位的编户齐民转变”,可知从商周时期到春秋战国时期,赋税征收和徭役征发的对象从“族众”向以户为单位的编户齐民转变,体现了国家强化对基层人口和经济的控制,故选D项;材料体现了国家强化对基层人口和经济的控制,不能说明春秋战国政府人口管理难度加大,排除A项;儒家思想在春秋战国时期未受到统治者的重视,且材料也没有体现“关爱百姓”,排除B项;材料未体现分封宗法制的瓦解影响政府税收,排除C项。

7.《史记·封禅书》载:“齐桓公既霸,会诸侯于葵丘,而欲封禅。”管仲极力劝止,桓公却认为自己“九合诸侯,一匡天下,诸侯莫违我。昔三代受命,亦何以异乎 ”这表明当时( )

A.诸侯争霸愈演愈烈

B.封禅维护了礼乐秩序

C.周王权力丧失殆尽

D.分封制度已遭到破坏

解析:春秋时期的诸侯齐桓公取得霸主地位,违背了为周天子镇守疆土、随从作战、交纳贡赋和朝觐述职的义务,这表明当时分封制度已遭到破坏,故选D项;材料只反映了齐桓公称霸,不能表明各诸侯争霸愈演愈烈,排除A项;齐桓公希望封禅的行为违背了礼乐秩序,排除B项;材料中齐桓公的权力得到了提升,并不能表明周天子的权力丧失殆尽,排除C项。

8.著名学者白寿彝指出:以往人们称三家分晋是晋国政权封建化的标志。但是出土的《孙子》一书记载了此前六卿分晋及其田制与税制的封建化改革。据此可以得出的结论是( )

A.六卿分晋导致分封制瓦解

B.三家分晋是新兴地主阶级的争权斗争

C.封建制度最早确立于晋国

D.《孙子》的出土否定了晋国社会历史

解析:据材料可知田制和税制的封建化改革后,六卿成为新兴地主阶级,而之后的三家分晋则是新兴地主阶级的争权斗争,故选B项;六卿分晋是分封制瓦解的表现,并不是原因,排除A项;材料只提

到晋国,无法与其他诸侯比较,排除C项;《孙子》的出土只是在晋国研究方面更进一步,并不是否定晋国社会历史,排除D项。

9.春秋末期的老子指出,“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。战国时期,以邹衍为代表的阴阳家认为,五行间相互促进又相互制约,提出了“相生相胜”理论。这代表了先秦( )

A.对自然界已有朴素的科学认识

B.封建迷信思想逐渐泛滥成灾

C.重视严密逻辑推理的唯物史观

D.沉迷于思辨的主观唯心主义

解析:根据材料可知,老子“道法自然”和阴阳家“相生相胜”理论都是对自然宇宙进行的思考和探究,具有一定的科学价值,故选A项;老子和阴阳家的观点是对客观世界的思考,不是封建迷信,排除B项;老子和阴阳家只是朴素的唯物思想,还没有严密逻辑推理,排除C项;阴阳家的“五行学说”把世界本原归结为木、火、土、金、水五种具体物质形态,不是主观唯心,排除D项。

10.在古代中国,最大逆不道的事情莫过于违逆父母和不孝了。中国人这种敬老思想延伸到了对祖先的崇敬,当他们做错事时,他们会认为自己愧对祖先,使家族蒙羞。在他们看来,这比任何惩罚都要严重。这种现象源于( )

A.儒家思想 B.道家思想

C.宗法制度 D.礼乐制度

解析:据材料可知,古代中国敬老思想极其重要,并且延伸到“对祖先的崇敬”,反映出血缘对人们行为的约束力强,故选C项;儒家思想核心为“仁”,重视社会秩序,对鬼神“敬而远之”,排除A项;道家思想强调“自然”,排除B项;礼乐制度是西周社会生活政治化的表现,排除D项。

11.韩非指出:“孔子、墨子俱道尧、舜,而取舍不同。”《淮南子》指出:“墨子学儒者之业,受孔子之术,以为其礼烦扰而不说(悦),厚葬靡财而贫民,久服伤生而害事,故背周道而用夏政。”他们认为 ( )

A.墨子认为儒家思想已不适应时代

B.墨子的学说对儒家思想造成冲击

C.墨子的思想完全背离了儒家思想

D.墨子思想与儒家思想有共通之处

解析:孔子和墨子都遵循尧、舜的道,而且墨子曾经学习孔子的理论,说明墨子的思想和儒家思想有共通之处,故选D项;材料中没有涉及墨子对儒家思想的评价,排除A项;材料主要反映了墨子的思想与儒家学说的共通和分歧之处,没有体现墨子的学说对儒家思想造成冲击,排除B项;墨子的思想和儒家思想有共通之处,不是完全背离,排除C项。

二、非选择题

12.阅读材料,回答问题。

材料 欲得到最高的成就,必须脱离尘罗世网,必须脱离社会,甚至脱离“生”。这种哲学,即普通所谓“出世的哲学”。另有一种哲学,注重社会中的人伦和世务。这种哲学只讲道德价值,不会讲或不愿讲超道德价值。这种哲学,即普通所谓“入世的哲学”。从入世的哲学观点看,出世的哲学是太理想主义的、无实用的、消极的。从出世的哲学观点看,入世的哲学太现实主义了、太肤浅了。它也许是积极的,但是就像走错了路的人的快跑:跑得越快,错得越多。

——摘编自冯友兰《中国哲学简史》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

答案 示例

观点:“出世的哲学”主张脱离社会,追求精神上的自由,政治观念消极。

评析:道家思想是“出世的哲学”的重要代表,老子将天地万物本原归结为“道”,主张顺应自然,倡导“无为而治”,知足寡欲,希望回到小国寡民的理想社会。庄子则追求精神上的自由。他们代表没落奴隶主阶级,面对春秋战国时期的社会巨变,他们反对频繁的战争,政治上主张“无为而治”,思想上主张顺其自然。他们虽主张远离社会的纷争和喧嚣,但并非主张脱离社会,其“无为”并不是完全无所作为,而是不要违反自然任意而“为”。

结论:“出世的哲学”并非主张完全脱离社会,它实际上是另一种不同的处世态度,“入世”与“出世”并非完全对立。

13.阅读材料,回答问题。

材料 相对于世界其他几大历史文化系统而言,中国文化是自我一系的;中国古代文化又是多源的;它的发展不是一条线贯彻始终,而是多条线互有交错的网络系统,但又有主有次。各大文化区系既相对稳定,又不是封闭的中国文明之所以独具特色、丰富多彩、连绵不断,中华民族之所以能够形成一个统一的多民族国家并在数千年来始终屹立在世界的东方,都与中国文化的传统、中国文明的多源性有密切关系。同世界上其他文明古国的发展模式不同,多源、统一的格局铸就了中华民族经久不衰的生命力。

——摘编自苏秉琦《关于重建中国史前史的思考》

根据材料并结合所学中国古代史知识,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

答案 材料认为,多源的中华文明在不断交融中共同发展,绵延不息,形成独具一格的文化体系。我赞同该观点。

中华文明多源交融,和谐共存。中国疆域辽阔,民族众多,文化各具特色。古代早期推行分封制、宗法制,家国同构,天下一家的文化认同深入人心。随着中央集权的加强,民族交融不断加深,统一的多民族国家日益巩固,华夏文明水乳交融。

中华文明独具一格,绵延不息。从西周礼乐文化的繁衍到春秋战国百家争鸣,从西汉儒家文化兼采众长、文化一统到宋明理学吸引佛、道,三教合一,中华民族崇德、仁爱、务实、进取的文化性格代代相传,熠熠生辉。

综上所述,中华文明多种起源,博大精深,不断融合,兼收并蓄,形成了强大的凝聚力与顽强的生命力,哺育代代中华儿女,生生不息。

(本题还可从“中华文明具有很强的包容性”“中华文明具有顽强的生命力”“中华文明统一性与多样性相结合”等角度论述)

一、选择题

1.田氏代齐后,齐国将宫城从大城内迁到小城,并兴建一座学宫,因地处齐都临淄城的稷门附近而命名为“稷下学宫”。稷下学宫在其兴盛时期,曾容纳了当时诸子百家中几乎各个学派,汇集了天下贤士千人左右,如孟子、荀子等。据此可以推断齐国( )

A.基本达到加强君主专制的目的

B.开始打破贵族垄断教育的格局

C.力图实现统一天下的政治目标

D.竭力引导“百家争鸣”的方向

2.(2023广西柳州三模)春秋以后,官书已经散入民间。在这以前,由于王室垄断,书籍的阅读范围受到严格控制,到了春秋末,士阶层也已能够读到王室图书。据《史记》载,孔子“西观周室(的书籍),论史记旧闻,兴于鲁而次《春秋》”。这一变化( )

A.表明周王室通过礼贤下士来挽救统治

B.有利于百家争鸣局面的形成

C.说明孔子“有教无类”思想影响广泛

D.反映了礼崩乐坏现象日益普遍

3.儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同,则上下和”;墨家学派认为乐“与君子听之,废君子听治;与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者( )

A.文化取向的迥异

B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧

D.生活态度的差异

4.(2023山东济宁三模)下表为战国时期思想家荀子对于礼与法关系的论述。这反映出荀子意在( )

论述 出处

隆礼至法则国有常 《荀子·君道》

隆礼尊贤而王,重法爱民而霸 《荀子·强国》

《礼》者,法之大分,类之纲纪也 《荀子·劝学》

A.调和思想界的争论

B.寻求合理的治国途径

C.糅合儒法两家思想

D.削弱法家的社会地位

5.下表是部分商周时期遗址的发掘情况。据此可知,此时期( )

地点 遗址年代 出土物品

江西鹰潭角山窑 商早期至西周初期 大量印纹陶及原始瓷,多为生活用具,可能此地在当时是大型窑场

陕西长安张家坡 西周晚期 陶窑遗址出土大量陶鬲和鬲残片,上有钤印或刻写的工匠姓名

河南郑州人民公园 商晚期 出土陶压锤、印模等工具;大量的陶器废品,基本为烧造变形或有气泡粘连的陶盆

A.制陶业有一定的规模

B.出现了专业性的区域经济

C.贵族对平民的剥削很严重

D.官营作坊垄断了陶器制造

6.(2023辽宁葫芦岛二模)商周时期“族众”是集体劳动的主要承担者,国家财政的维持和民力的征发都严格依据以血缘为纽带的“族”为单位来实现,国家“不料民而知其多少”。春秋战国时期的赋税征发单位向以户为单位的编户齐民转变。这说明了( )

A.春秋战国政府人口管理难度加大

B.统治者受儒家思想影响关爱百姓

C.分封宗法制的瓦解影响政府税收

D.国家强化对基层人口和经济的控制

7.《史记·封禅书》载:“齐桓公既霸,会诸侯于葵丘,而欲封禅。”管仲极力劝止,桓公却认为自己“九合诸侯,一匡天下,诸侯莫违我。昔三代受命,亦何以异乎 ”这表明当时( )

A.诸侯争霸愈演愈烈

B.封禅维护了礼乐秩序

C.周王权力丧失殆尽

D.分封制度已遭到破坏

8.著名学者白寿彝指出:以往人们称三家分晋是晋国政权封建化的标志。但是出土的《孙子》一书记载了此前六卿分晋及其田制与税制的封建化改革。据此可以得出的结论是( )

A.六卿分晋导致分封制瓦解

B.三家分晋是新兴地主阶级的争权斗争

C.封建制度最早确立于晋国

D.《孙子》的出土否定了晋国社会历史

9.春秋末期的老子指出,“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。战国时期,以邹衍为代表的阴阳家认为,五行间相互促进又相互制约,提出了“相生相胜”理论。这代表了先秦( )

A.对自然界已有朴素的科学认识

B.封建迷信思想逐渐泛滥成灾

C.重视严密逻辑推理的唯物史观

D.沉迷于思辨的主观唯心主义

10.在古代中国,最大逆不道的事情莫过于违逆父母和不孝了。中国人这种敬老思想延伸到了对祖先的崇敬,当他们做错事时,他们会认为自己愧对祖先,使家族蒙羞。在他们看来,这比任何惩罚都要严重。这种现象源于( )

A.儒家思想 B.道家思想

C.宗法制度 D.礼乐制度

11.韩非指出:“孔子、墨子俱道尧、舜,而取舍不同。”《淮南子》指出:“墨子学儒者之业,受孔子之术,以为其礼烦扰而不说(悦),厚葬靡财而贫民,久服伤生而害事,故背周道而用夏政。”他们认为 ( )

A.墨子认为儒家思想已不适应时代

B.墨子的学说对儒家思想造成冲击

C.墨子的思想完全背离了儒家思想

D.墨子思想与儒家思想有共通之处

二、非选择题

12.阅读材料,回答问题。

材料 欲得到最高的成就,必须脱离尘罗世网,必须脱离社会,甚至脱离“生”。这种哲学,即普通所谓“出世的哲学”。另有一种哲学,注重社会中的人伦和世务。这种哲学只讲道德价值,不会讲或不愿讲超道德价值。这种哲学,即普通所谓“入世的哲学”。从入世的哲学观点看,出世的哲学是太理想主义的、无实用的、消极的。从出世的哲学观点看,入世的哲学太现实主义了、太肤浅了。它也许是积极的,但是就像走错了路的人的快跑:跑得越快,错得越多。

——摘编自冯友兰《中国哲学简史》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

13.阅读材料,回答问题。

材料 相对于世界其他几大历史文化系统而言,中国文化是自我一系的;中国古代文化又是多源的;它的发展不是一条线贯彻始终,而是多条线互有交错的网络系统,但又有主有次。各大文化区系既相对稳定,又不是封闭的中国文明之所以独具特色、丰富多彩、连绵不断,中华民族之所以能够形成一个统一的多民族国家并在数千年来始终屹立在世界的东方,都与中国文化的传统、中国文明的多源性有密切关系。同世界上其他文明古国的发展模式不同,多源、统一的格局铸就了中华民族经久不衰的生命力。

——摘编自苏秉琦《关于重建中国史前史的思考》

根据材料并结合所学中国古代史知识,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

从中华文明的起源到春秋战国时期

一、选择题

1.田氏代齐后,齐国将宫城从大城内迁到小城,并兴建一座学宫,因地处齐都临淄城的稷门附近而命名为“稷下学宫”。稷下学宫在其兴盛时期,曾容纳了当时诸子百家中几乎各个学派,汇集了天下贤士千人左右,如孟子、荀子等。据此可以推断齐国( )

A.基本达到加强君主专制的目的

B.开始打破贵族垄断教育的格局

C.力图实现统一天下的政治目标

D.竭力引导“百家争鸣”的方向

解析:根据材料“稷下学宫在其兴盛时期,曾容纳了当时诸子百家中几乎各个学派,汇集了天下贤士千人左右”并结合所学知识,可知稷下学宫是一所由官方创办、私家主持的特殊形式的高等学府。战国时期,各诸侯国养士的目的是增强自己的实力,力图实现统一天下的政治目标,故选C项;结合所学知识,可知君主专制制度在秦朝时期出现,排除A项;结合所学知识,可知春秋时期私学的兴起打破了贵族垄断教育的格局,排除B项;结合所学知识,可知春秋战国时期社会动荡,“百家争鸣”出现,齐国的主要目的是增强自己的实力,而非引导“百家争鸣”的方向,排除D项。

2.(2023广西柳州三模)春秋以后,官书已经散入民间。在这以前,由于王室垄断,书籍的阅读范围受到严格控制,到了春秋末,士阶层也已能够读到王室图书。据《史记》载,孔子“西观周室(的书籍),论史记旧闻,兴于鲁而次《春秋》”。这一变化( )

A.表明周王室通过礼贤下士来挽救统治

B.有利于百家争鸣局面的形成

C.说明孔子“有教无类”思想影响广泛

D.反映了礼崩乐坏现象日益普遍

解析:根据材料“由于王室垄断,书籍的阅读范围受到严格控制,到了春秋末,士阶层也已能够读到王室图书”,可知春秋以后官书散入民间,打破了王室对书籍的垄断,有利于推动私人藏书的发展和私学的兴起,为百家争鸣局面的形成奠定基础,故选B项;春秋以来各诸侯国国君通过礼贤下士来强化诸侯国统治,而不是周王室,排除A项;孔子“有教无类”思想强调不管什么人都可以受到教育,材料强调春秋以来官书在民间的传播,与孔子的教育思想无关,排除C项;春秋时期礼乐制遭到破坏,“礼崩乐坏现象日益普遍”表述过于绝对,排除D项。

3.儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同,则上下和”;墨家学派认为乐“与君子听之,废君子听治;与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者( )

A.文化取向的迥异

B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧

D.生活态度的差异

解析:题干材料的大意是,儒家学派注重礼乐,认为全国各地用相同的乐则会上下达到和谐,社会秩序稳定,可见儒家认为礼乐有利于国家的统治;墨家学派则认为乐与君子同听,就会荒废君子的听狱和对国事的治理,而与卑贱的人同听,就会荒废卑贱的人所做的事情,可见墨家认为礼乐是不利于国家和社会治理的,反映了儒墨两家的政治立场不同,故选B项。儒家和墨家的主张都是为统治者提供治国之道,所以主要是关于政治方面的,而不是文化取向方面的,排除A项;儒家和墨家对礼乐的态度实际上是对传统的治国之策的态度,而不是关于学术的观点,排除C项;西周时期礼乐是用来规范社会等级秩序的,而不是体现个人生活态度,排除D项。

4.(2023山东济宁三模)下表为战国时期思想家荀子对于礼与法关系的论述。这反映出荀子意在( )

论述 出处

隆礼至法则国有常 《荀子·君道》

隆礼尊贤而王,重法爱民而霸 《荀子·强国》

《礼》者,法之大分,类之纲纪也 《荀子·劝学》

A.调和思想界的争论

B.寻求合理的治国途径

C.糅合儒法两家思想

D.削弱法家的社会地位

解析:根据表格材料内容并结合所学知识,可知战国时期社会动荡,荀子强调只有通过礼法结合才能治理好国家,意在寻求合理的治国途径,故选B项;荀子主张将儒家与法家的思想相结合,但材料没有体现荀子对于其他学说的态度和观点,无法说明荀子意在调和思想界的争论,排除A项;虽然荀子的思想中兼有儒法两家的内容,但整体还属于儒家思想,故“糅合”一词表述不当,排除C项;材料体现的是荀子对于儒家与法家思想的融合与借鉴,而不是削弱法家的社会地位,排除D项。

5.下表是部分商周时期遗址的发掘情况。据此可知,此时期( )

地点 遗址年代 出土物品

江西鹰潭角山窑 商早期至西周初期 大量印纹陶及原始瓷,多为生活用具,可能此地在当时是大型窑场

陕西长安张家坡 西周晚期 陶窑遗址出土大量陶鬲和鬲残片,上有钤印或刻写的工匠姓名

河南郑州人民公园 商晚期 出土陶压锤、印模等工具;大量的陶器废品,基本为烧造变形或有气泡粘连的陶盆

A.制陶业有一定的规模

B.出现了专业性的区域经济

C.贵族对平民的剥削很严重

D.官营作坊垄断了陶器制造

解析:根据题干材料“大量印纹陶及原始瓷……是大型窑场”“陶窑遗址出土大量陶鬲和鬲残片”等,可知在商周时期的遗址中,发现了大量的陶器废品、刻有工匠姓名的残片、陶器制作工具,这表明当时制陶业有一定规模,故选A项;陕西、河南等地多为商周时期统治中心,且某个别的大型窑场不能证明当地出现了专业性的区域经济,排除B项;材料未体现贵族对平民的剥削,排除C项;材料涉及大型窑场和陶窑遗址,但未说明其是官营作坊,且材料无法体现官营作坊的垄断地位,排除D项。

6.(2023辽宁葫芦岛二模)商周时期“族众”是集体劳动的主要承担者,国家财政的维持和民力的征发都严格依据以血缘为纽带的“族”为单位来实现,国家“不料民而知其多少”。春秋战国时期的赋税征发单位向以户为单位的编户齐民转变。这说明了( )

A.春秋战国政府人口管理难度加大

B.统治者受儒家思想影响关爱百姓

C.分封宗法制的瓦解影响政府税收

D.国家强化对基层人口和经济的控制

解析:根据材料“春秋战国时期的赋税征发单位向以户为单位的编户齐民转变”,可知从商周时期到春秋战国时期,赋税征收和徭役征发的对象从“族众”向以户为单位的编户齐民转变,体现了国家强化对基层人口和经济的控制,故选D项;材料体现了国家强化对基层人口和经济的控制,不能说明春秋战国政府人口管理难度加大,排除A项;儒家思想在春秋战国时期未受到统治者的重视,且材料也没有体现“关爱百姓”,排除B项;材料未体现分封宗法制的瓦解影响政府税收,排除C项。

7.《史记·封禅书》载:“齐桓公既霸,会诸侯于葵丘,而欲封禅。”管仲极力劝止,桓公却认为自己“九合诸侯,一匡天下,诸侯莫违我。昔三代受命,亦何以异乎 ”这表明当时( )

A.诸侯争霸愈演愈烈

B.封禅维护了礼乐秩序

C.周王权力丧失殆尽

D.分封制度已遭到破坏

解析:春秋时期的诸侯齐桓公取得霸主地位,违背了为周天子镇守疆土、随从作战、交纳贡赋和朝觐述职的义务,这表明当时分封制度已遭到破坏,故选D项;材料只反映了齐桓公称霸,不能表明各诸侯争霸愈演愈烈,排除A项;齐桓公希望封禅的行为违背了礼乐秩序,排除B项;材料中齐桓公的权力得到了提升,并不能表明周天子的权力丧失殆尽,排除C项。

8.著名学者白寿彝指出:以往人们称三家分晋是晋国政权封建化的标志。但是出土的《孙子》一书记载了此前六卿分晋及其田制与税制的封建化改革。据此可以得出的结论是( )

A.六卿分晋导致分封制瓦解

B.三家分晋是新兴地主阶级的争权斗争

C.封建制度最早确立于晋国

D.《孙子》的出土否定了晋国社会历史

解析:据材料可知田制和税制的封建化改革后,六卿成为新兴地主阶级,而之后的三家分晋则是新兴地主阶级的争权斗争,故选B项;六卿分晋是分封制瓦解的表现,并不是原因,排除A项;材料只提

到晋国,无法与其他诸侯比较,排除C项;《孙子》的出土只是在晋国研究方面更进一步,并不是否定晋国社会历史,排除D项。

9.春秋末期的老子指出,“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。战国时期,以邹衍为代表的阴阳家认为,五行间相互促进又相互制约,提出了“相生相胜”理论。这代表了先秦( )

A.对自然界已有朴素的科学认识

B.封建迷信思想逐渐泛滥成灾

C.重视严密逻辑推理的唯物史观

D.沉迷于思辨的主观唯心主义

解析:根据材料可知,老子“道法自然”和阴阳家“相生相胜”理论都是对自然宇宙进行的思考和探究,具有一定的科学价值,故选A项;老子和阴阳家的观点是对客观世界的思考,不是封建迷信,排除B项;老子和阴阳家只是朴素的唯物思想,还没有严密逻辑推理,排除C项;阴阳家的“五行学说”把世界本原归结为木、火、土、金、水五种具体物质形态,不是主观唯心,排除D项。

10.在古代中国,最大逆不道的事情莫过于违逆父母和不孝了。中国人这种敬老思想延伸到了对祖先的崇敬,当他们做错事时,他们会认为自己愧对祖先,使家族蒙羞。在他们看来,这比任何惩罚都要严重。这种现象源于( )

A.儒家思想 B.道家思想

C.宗法制度 D.礼乐制度

解析:据材料可知,古代中国敬老思想极其重要,并且延伸到“对祖先的崇敬”,反映出血缘对人们行为的约束力强,故选C项;儒家思想核心为“仁”,重视社会秩序,对鬼神“敬而远之”,排除A项;道家思想强调“自然”,排除B项;礼乐制度是西周社会生活政治化的表现,排除D项。

11.韩非指出:“孔子、墨子俱道尧、舜,而取舍不同。”《淮南子》指出:“墨子学儒者之业,受孔子之术,以为其礼烦扰而不说(悦),厚葬靡财而贫民,久服伤生而害事,故背周道而用夏政。”他们认为 ( )

A.墨子认为儒家思想已不适应时代

B.墨子的学说对儒家思想造成冲击

C.墨子的思想完全背离了儒家思想

D.墨子思想与儒家思想有共通之处

解析:孔子和墨子都遵循尧、舜的道,而且墨子曾经学习孔子的理论,说明墨子的思想和儒家思想有共通之处,故选D项;材料中没有涉及墨子对儒家思想的评价,排除A项;材料主要反映了墨子的思想与儒家学说的共通和分歧之处,没有体现墨子的学说对儒家思想造成冲击,排除B项;墨子的思想和儒家思想有共通之处,不是完全背离,排除C项。

二、非选择题

12.阅读材料,回答问题。

材料 欲得到最高的成就,必须脱离尘罗世网,必须脱离社会,甚至脱离“生”。这种哲学,即普通所谓“出世的哲学”。另有一种哲学,注重社会中的人伦和世务。这种哲学只讲道德价值,不会讲或不愿讲超道德价值。这种哲学,即普通所谓“入世的哲学”。从入世的哲学观点看,出世的哲学是太理想主义的、无实用的、消极的。从出世的哲学观点看,入世的哲学太现实主义了、太肤浅了。它也许是积极的,但是就像走错了路的人的快跑:跑得越快,错得越多。

——摘编自冯友兰《中国哲学简史》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

答案 示例

观点:“出世的哲学”主张脱离社会,追求精神上的自由,政治观念消极。

评析:道家思想是“出世的哲学”的重要代表,老子将天地万物本原归结为“道”,主张顺应自然,倡导“无为而治”,知足寡欲,希望回到小国寡民的理想社会。庄子则追求精神上的自由。他们代表没落奴隶主阶级,面对春秋战国时期的社会巨变,他们反对频繁的战争,政治上主张“无为而治”,思想上主张顺其自然。他们虽主张远离社会的纷争和喧嚣,但并非主张脱离社会,其“无为”并不是完全无所作为,而是不要违反自然任意而“为”。

结论:“出世的哲学”并非主张完全脱离社会,它实际上是另一种不同的处世态度,“入世”与“出世”并非完全对立。

13.阅读材料,回答问题。

材料 相对于世界其他几大历史文化系统而言,中国文化是自我一系的;中国古代文化又是多源的;它的发展不是一条线贯彻始终,而是多条线互有交错的网络系统,但又有主有次。各大文化区系既相对稳定,又不是封闭的中国文明之所以独具特色、丰富多彩、连绵不断,中华民族之所以能够形成一个统一的多民族国家并在数千年来始终屹立在世界的东方,都与中国文化的传统、中国文明的多源性有密切关系。同世界上其他文明古国的发展模式不同,多源、统一的格局铸就了中华民族经久不衰的生命力。

——摘编自苏秉琦《关于重建中国史前史的思考》

根据材料并结合所学中国古代史知识,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

答案 材料认为,多源的中华文明在不断交融中共同发展,绵延不息,形成独具一格的文化体系。我赞同该观点。

中华文明多源交融,和谐共存。中国疆域辽阔,民族众多,文化各具特色。古代早期推行分封制、宗法制,家国同构,天下一家的文化认同深入人心。随着中央集权的加强,民族交融不断加深,统一的多民族国家日益巩固,华夏文明水乳交融。

中华文明独具一格,绵延不息。从西周礼乐文化的繁衍到春秋战国百家争鸣,从西汉儒家文化兼采众长、文化一统到宋明理学吸引佛、道,三教合一,中华民族崇德、仁爱、务实、进取的文化性格代代相传,熠熠生辉。

综上所述,中华文明多种起源,博大精深,不断融合,兼收并蓄,形成了强大的凝聚力与顽强的生命力,哺育代代中华儿女,生生不息。

(本题还可从“中华文明具有很强的包容性”“中华文明具有顽强的生命力”“中华文明统一性与多样性相结合”等角度论述)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进