文化交流与传播专项训练(含答案)历史统编版选择性必修3

文档属性

| 名称 | 文化交流与传播专项训练(含答案)历史统编版选择性必修3 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 181.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

文化交流与传播

一、选择题

1.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“非洲诸文化是非洲与外界相互影响的结果,这种相互影响就其程度而言,远远大于南北美洲或澳大利亚与外界所可能有的相互影响。”这说明( )

A.非洲文明是多种文明交融的结果

B.南北美洲和澳大利亚文明较落后

C.非洲文明对世界影响范围更广

D.非洲积极吸收借鉴世界先进文明

2.公元前4世纪,亚历山大征服了地中海地区以及其他地区。之后的几个世纪里,罗马人开始借用希腊词汇,他们借用了字母“Y”和“Z”,并将它们放在自己的字母表的末位,因为只有在书写希腊词汇的时候才会用到这些字母。这表明( )

A.腓尼基字母的创制深受阿拉马字母的影响

B.希腊字母是欧洲所有字母文字的唯一源头

C.武力征服对文明交流具有一定影响

D.拉丁字母形成后进一步演化出希腊字母

3.京师大学堂最初计划设道学、政学、农学、工学、商学等10科。戊戌维新运动失败后,京师大学堂被保留下来,实际只办了《诗》《书》《易》《礼》四堂及《春秋》二堂,“兢兢以圣经理学诏学者,日悬《近思录》、朱子《小学》二书以为的”。这反映出( )

A.京师大学堂仍以理学为宗旨

B.“中体西用”成为社会思潮

C.顽固势力竭力阻挠教育改革

D.京师大学堂的教学内容未发生实质性变化

4.(2023山西晋中三模)1899年,新加坡潮州籍侨商募银支援山东省赈灾,清政府为新加坡天后庙颁“曙海祥云”匾额;1900年,黄河决口,南洋巨商张振勋回南洋募捐百万两白银用于赈灾,清政府为此赐其“急公好施”牌匾,竖于其故乡大埔县。这反映出( )

A.华侨在晚清赈灾体系中占据主导

B.晚清近代民族国家观念已经形成

C.华侨参与国内赈济凸显家国认同

D.晚清政府及时调整闭关自守政策

5.(2023海南海口一模)据梁启超的《西学书目表》统计,从咸丰末年至光绪二十二年(1896),由江南机器制造总局、京师同文馆等刊印的各类西方书籍共353种,其中科技类译著不下300种,牛顿、哥白尼、康德、爱迪生等人的名字,逐渐为国人熟悉。这些科技类译著( )

A.服务于保障国家安全需要

B.拉开了近代维新运动序幕

C.奠定了新文化运动的根基

D.开启了西学东渐思想潮流

6.下表记述了部分世界文化方面的相关史实。表格所述史实( )

时间 史实

20世纪 70年代晚期 澳大利亚开始将原住民的文化权利纳入国家文化政策与博物馆政策

1990年 美国通过了《美国原住民墓葬保护和归还法案》,确认了北美印第安人索取原住民文物的权利

1995年 联合国教科文组织提出了“现代国际法归还文物的原则”,即任何因战争原因而被抢夺或丢失的文物都应归还,没有任何时间限制

A.提升了典藏文物的合法性

B.体现出文物保护的公平性

C.使社会群体权益得到重视

D.可推动文化的传承与保护

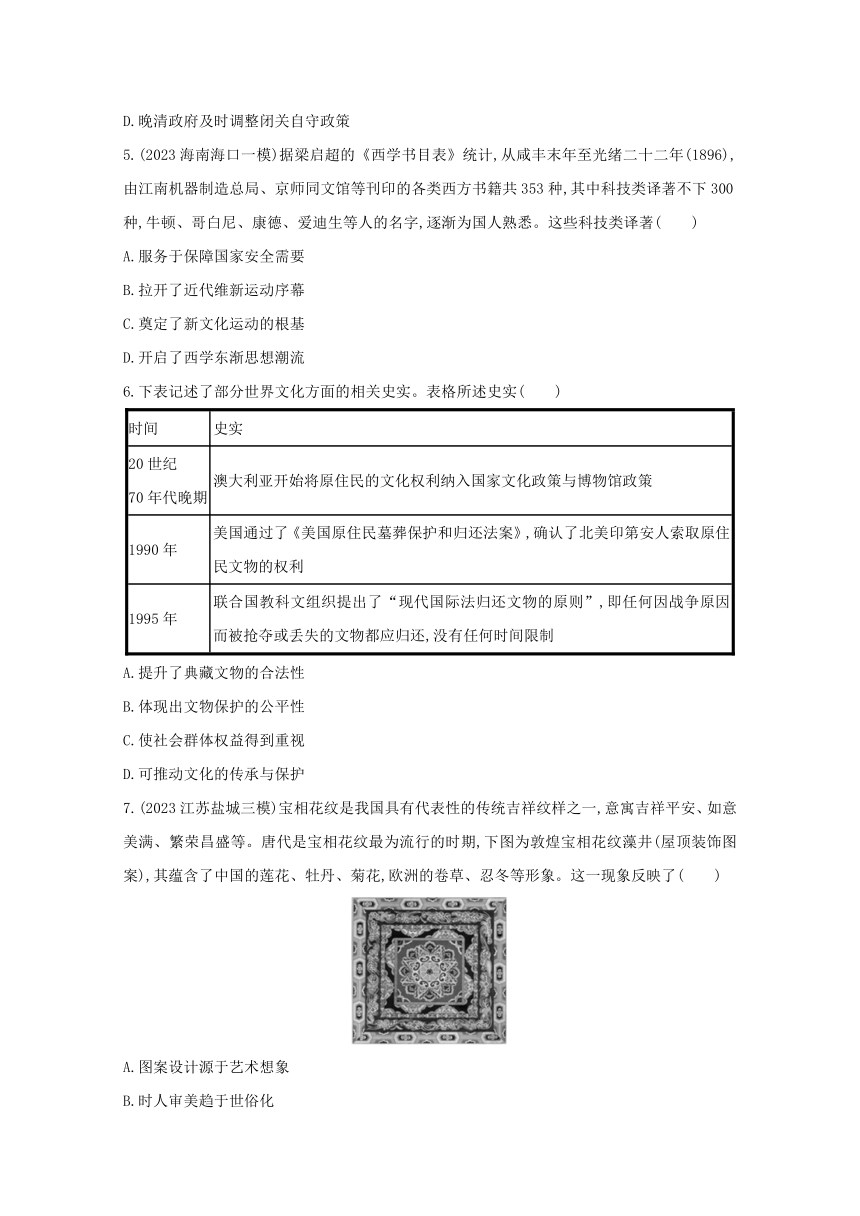

7.(2023江苏盐城三模)宝相花纹是我国具有代表性的传统吉祥纹样之一,意寓吉祥平安、如意美满、繁荣昌盛等。唐代是宝相花纹最为流行的时期,下图为敦煌宝相花纹藻井(屋顶装饰图案),其蕴含了中国的莲花、牡丹、菊花,欧洲的卷草、忍冬等形象。这一现象反映了( )

A.图案设计源于艺术想象

B.时人审美趋于世俗化

C.地域文化差异渐趋模糊

D.唐文化在交流中发展

8.有学者指出,蒙古西征在踏碎了城市的同时,却也摧毁或动摇了欧洲教皇统治的经济基础,尤其是蒙古对征服区实行宗教信仰自由的政策,让欧洲人开始质疑教会的观点和主张。对此理解准确的是( )

A.蒙古西征客观上加强了文化交流

B.蒙古西征客观上促进了思想解放

C.蒙古西征引发了民族迁徙

D.蒙古西征引发了宗教改革

9.康熙时期,中国官员樊守义随传教士出使罗马,著有《身见录》,记载了欧洲政治、建筑、风俗等;乾隆年间,商人谢清高游欧后所著的《海录》,介绍了西方的风土人情。由此推知康乾时期( )

A.闭关锁国政策并未推行

B.中西交往利于开阔视野

C.天朝上国观念受到冲击

D.商业往来促进文化进步

10.公元前334年春天,马其顿王亚历山大挥戈东进,开始了长达十年的东征。东征途中,马其顿军队披荆斩棘,所向披靡,最终灭亡波斯,入侵印度,征服了从希腊到印度的广大地区,建立起地跨欧亚非三大洲的帝国。亚历山大远征( )

A.形成了欧亚非三洲一体的希腊化世界

B.是统一战争,具有正义性

C.基督教开始影响人们的精神生活

D.推动了世界文明的趋同化

11.[2023·浙江嘉兴高三测试]1821年,一位希腊人说:“法国革命和拿破仑的所作所为使世人知道了世界的真相。以前,世界各民族了解的情况很少,人民曾认为国王是地球上的神,认为国王有理由说自己不管做什么都做得妙。通过现在这一变化,统治人民更困难了。”该言论( )

A.揭示了欧洲政治文化的重构

B.完整体现法国革命和拿破仑战争性质

C.主要批判拿破仑的侵略行径

D.集中反映欧洲各国民族意识开始觉醒

12.[2023·江西九江市高三第一次模拟]1955年,29个亚非国家和地区在印度尼西亚召开会议,以“促进亚非各国间的亲善合作,探讨和促进相互间的共同利益,建立和增进友好睦邻关系”,并在《关于促进世界和平合作的宣言》中提出各国友好合作的十项原则。该会议( )

A.将民族独立与改革国际旧秩序相结合

B.标志不结盟运动正式诞生

C.促进了西方主导的殖民体系彻底瓦解

D.主要是解决印度支那问题

二、非选择题

19.全球人口的流动是世界经济发展的一个缩影。阅读材料,回答问题。

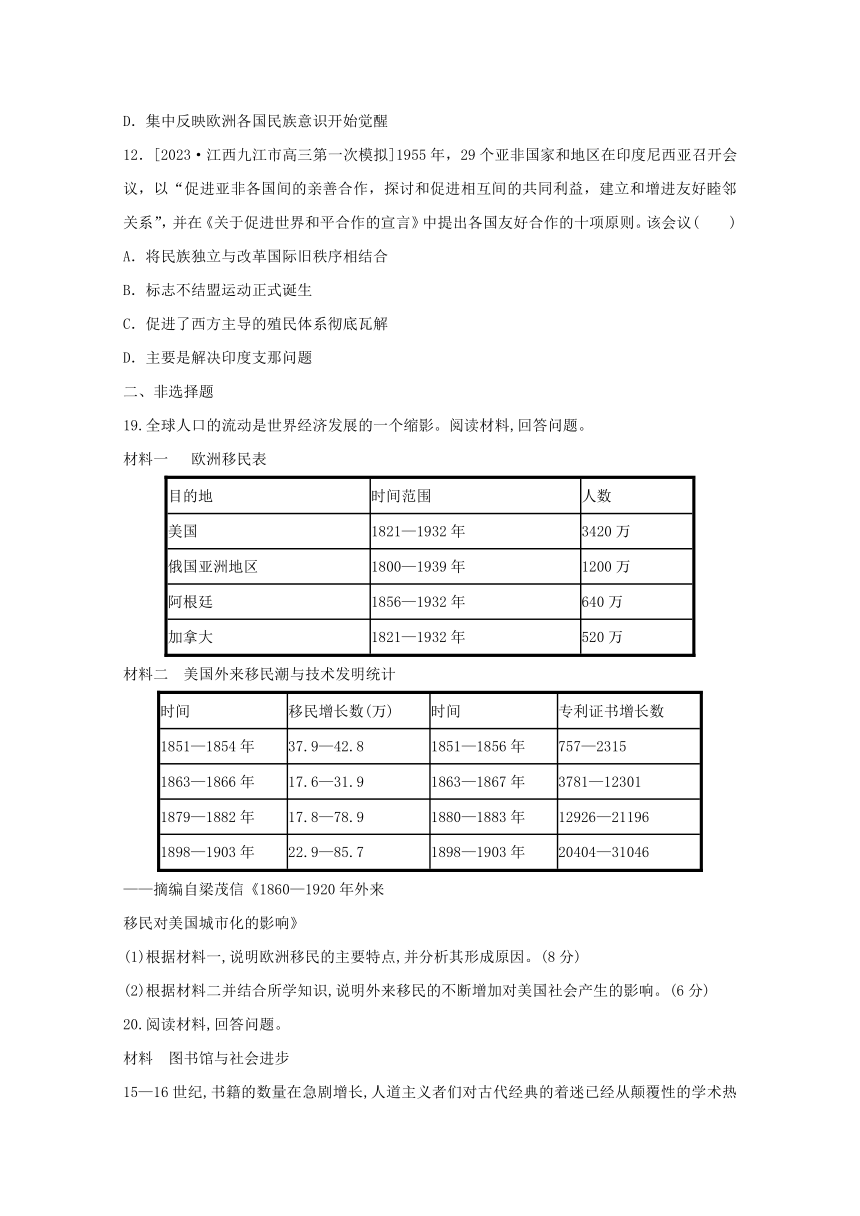

材料一 欧洲移民表

目的地 时间范围 人数

美国 1821—1932年 3420万

俄国亚洲地区 1800—1939年 1200万

阿根廷 1856—1932年 640万

加拿大 1821—1932年 520万

材料二 美国外来移民潮与技术发明统计

时间 移民增长数(万) 时间 专利证书增长数

1851—1854年 37.9—42.8 1851—1856年 757—2315

1863—1866年 17.6—31.9 1863—1867年 3781—12301

1879—1882年 17.8—78.9 1880—1883年 12926—21196

1898—1903年 22.9—85.7 1898—1903年 20404—31046

——摘编自梁茂信《1860—1920年外来

移民对美国城市化的影响》

(1)根据材料一,说明欧洲移民的主要特点,并分析其形成原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明外来移民的不断增加对美国社会产生的影响。(6分)

20.阅读材料,回答问题。

材料 图书馆与社会进步

15—16世纪,书籍的数量在急剧增长,人道主义者们对古代经典的着迷已经从颠覆性的学术热情发展成具有权威性影响力的举措。当科学威胁到神学至高无上的权威,统治者开始在古代经典理念中寻求对其权力的支撑。图书馆,正在经受着书籍数量和种类的增长所带来的变化,成为各种思想逐鹿的战场。1636年建立的哈佛学院图书馆其中四分之三的书籍是神学著作。在17世纪末皇家图书馆仍是供国王寻求启迪的古典著作、一些教会文件以及神学政治方面材料的大杂烩。18世纪,英格兰学术界的面貌再次发生变化,“异端”人士引进校园的科学思想开始在大学占主导地位,位于大英帝国扩张的最前沿的大学,需要稳定的图书供应。1753年,英国议会批准建立不列颠博物馆,英国的国家图书馆正式宣告成立。

19世纪,科技的发展让书籍和其他印刷材料发展的速度加快,书籍的种类和数量大量增加,图书馆从庙宇殿堂变成了市场,从只有少数原稿到拥有源源不断的资源。……1855年,英国议会通过议案,规定用国家税收在人口1万人以上的城市建立公共图书馆,自此拉开了公共图书馆运动,这次运动的一个座右铭就是:“人人有书读。”公共图书馆运动横扫不列颠的时期,也正是这里阶级冲突不断、经济恐慌加剧的那些年。图书馆不仅提供了培训的机会和资本主义文化的浸润,它们还提供了一种逃避的间隙,提供了休息和反思的契机,最终会激励人们学会关怀和尊重。

——摘编自[美]马修·巴特尔斯

《图书馆的故事》

(1)根据材料并结合所学知识,指出英国国家图书馆成立的历史背景。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价19世纪英国的公共图书馆运动。(8分)

文化交流与传播

一、选择题

1.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“非洲诸文化是非洲与外界相互影响的结果,这种相互影响就其程度而言,远远大于南北美洲或澳大利亚与外界所可能有的相互影响。”这说明( )

A.非洲文明是多种文明交融的结果

B.南北美洲和澳大利亚文明较落后

C.非洲文明对世界影响范围更广

D.非洲积极吸收借鉴世界先进文明

解析:选A 根据题干材料“非洲诸文化是非洲与外界相互影响的结果”,可知非洲文明是多种文明相互影响、相互交融的结果,故A项正确;B、C、D三项与题干材料无关,故排除。

2.公元前4世纪,亚历山大征服了地中海地区以及其他地区。之后的几个世纪里,罗马人开始借用希腊词汇,他们借用了字母“Y”和“Z”,并将它们放在自己的字母表的末位,因为只有在书写希腊词汇的时候才会用到这些字母。这表明( )

A.腓尼基字母的创制深受阿拉马字母的影响

B.希腊字母是欧洲所有字母文字的唯一源头

C.武力征服对文明交流具有一定影响

D.拉丁字母形成后进一步演化出希腊字母

解析:选C 根据题干材料“罗马人……借用了字母‘Y’和‘Z’,并将它们放在自己的字母表的末位”“在书写希腊词汇的时候才会用到这些字母”,可知武力征服客观上加强了不同地区和民族的文化交流和联系,对文明交流具有一定影响,故C项正确;根据所学知识,可知字母文字起源于西亚地区的腓尼基,它在东方演化为阿拉马字母,故A项错误;希腊字母和拉丁字母成为今天欧洲几乎所有字母文字的源头,故B项错误;根据所学知识,可知腓尼基字母向西传入希腊,形成希腊字母,再演化出拉丁字母,故D项错误。

3.京师大学堂最初计划设道学、政学、农学、工学、商学等10科。戊戌维新运动失败后,京师大学堂被保留下来,实际只办了《诗》《书》《易》《礼》四堂及《春秋》二堂,“兢兢以圣经理学诏学者,日悬《近思录》、朱子《小学》二书以为的”。这反映出( )

A.京师大学堂仍以理学为宗旨

B.“中体西用”成为社会思潮

C.顽固势力竭力阻挠教育改革

D.京师大学堂的教学内容未发生实质性变化

解析:选D 根据题干材料“实际只办了《诗》《书》《易》《礼》四堂及《春秋》二堂”“日悬《近思录》、朱子《小学》二书以为的”,可知京师大学堂仍以传统儒学为教学的主要内容,并未发生实质性变化,故D项正确;京师大学堂最初计划所设10科中包括道学、政学、农学、工学、商学等,不能由此得出其以理学为宗旨,故A项错误;从题干材料中无法得出B项,排除;题干材料未体现顽固派竭力阻挠教育改革,故C项错误。

4.(2023山西晋中三模)1899年,新加坡潮州籍侨商募银支援山东省赈灾,清政府为新加坡天后庙颁“曙海祥云”匾额;1900年,黄河决口,南洋巨商张振勋回南洋募捐百万两白银用于赈灾,清政府为此赐其“急公好施”牌匾,竖于其故乡大埔县。这反映出( )

A.华侨在晚清赈灾体系中占据主导

B.晚清近代民族国家观念已经形成

C.华侨参与国内赈济凸显家国认同

D.晚清政府及时调整闭关自守政策

解析:选C 根据题干材料,可知晚清时期华侨积极支援国内赈灾,并得到了清政府的认可,这反映了海外华侨对祖国的一种深深的认同感,故选C项;A、B两项说法错误,均排除;题干材料和闭关自守政策无关,排除D项。

5.(2023海南海口一模)据梁启超的《西学书目表》统计,从咸丰末年至光绪二十二年(1896),由江南机器制造总局、京师同文馆等刊印的各类西方书籍共353种,其中科技类译著不下300种,牛顿、哥白尼、康德、爱迪生等人的名字,逐渐为国人熟悉。这些科技类译著( )

A.服务于保障国家安全需要

B.拉开了近代维新运动序幕

C.奠定了新文化运动的根基

D.开启了西学东渐思想潮流

解析:选A 根据题干材料“由江南机器制造总局、京师同文馆等刊印的各类西方书籍共353种,其中科技类译著不下300种,牛顿、哥白尼、康德、爱迪生等人的名字,逐渐为国人熟悉”,可知翻译的这些书籍都与近代科学有关,是为了挽救民族危机和统治危机,因此这是服务于保障国家安全的需要,故选A项;拉开维新运动序幕的是1895年发生的公车上书,排除B项;新文化运动开始于1915年,排除C项;D项不符合史实,排除。

6.下表记述了部分世界文化方面的相关史实。表格所述史实( )

时间 史实

20世纪 70年代晚期 澳大利亚开始将原住民的文化权利纳入国家文化政策与博物馆政策

1990年 美国通过了《美国原住民墓葬保护和归还法案》,确认了北美印第安人索取原住民文物的权利

1995年 联合国教科文组织提出了“现代国际法归还文物的原则”,即任何因战争原因而被抢夺或丢失的文物都应归还,没有任何时间限制

A.提升了典藏文物的合法性

B.体现出文物保护的公平性

C.使社会群体权益得到重视

D.可推动文化的传承与保护

解析:选D 根据材料表格内容,可知澳大利亚、美国及联合国教科文组织都颁布了文化方面的相关文件或政策,其目的在于保护文化遗产,这些做法会推动世界文化遗产的传承与保护,故选D项;材料表格内容所述史实与“典藏文物”没有关系,其目的在于推动文化遗产的传承与保护,排除A项;材料表格内容体现出保护文化遗产,但是并没有体现出“公平性”原则,排除B项;材料表格内容述及的是保护文化遗产,而不是重视社会群体权益,排除C项。

7.(2023江苏盐城三模)宝相花纹是我国具有代表性的传统吉祥纹样之一,意寓吉祥平安、如意美满、繁荣昌盛等。唐代是宝相花纹最为流行的时期,下图为敦煌宝相花纹藻井(屋顶装饰图案),其蕴含了中国的莲花、牡丹、菊花,欧洲的卷草、忍冬等形象。这一现象反映了( )

A.图案设计源于艺术想象

B.时人审美趋于世俗化

C.地域文化差异渐趋模糊

D.唐文化在交流中发展

解析:选D 根据题干材料并结合所学知识,可知唐代对外交流频繁,因此敦煌宝相花纹中不仅蕴含了中国传统吉祥纹样,而且还蕴含了欧洲植物相关纹样,反映了唐文化在交流中发展,故选D项;图案设计

源于社会实践,排除A项;敦煌宝相花纹和世俗化没有关系,上层阶级也可能使用,排除B项;题干材料强调中华文化与欧洲文化的融合而不是“差异”,不代表失去了中华文化的特性,所以不能体现“地域文化差异渐趋模糊”,排除C项。

8.有学者指出,蒙古西征在踏碎了城市的同时,却也摧毁或动摇了欧洲教皇统治的经济基础,尤其是蒙古对征服区实行宗教信仰自由的政策,让欧洲人开始质疑教会的观点和主张。对此理解准确的是( )

A.蒙古西征客观上加强了文化交流

B.蒙古西征客观上促进了思想解放

C.蒙古西征引发了民族迁徙

D.蒙古西征引发了宗教改革

解析:选B 根据材料,可知蒙古对征服区实行宗教信仰自由政策,打破了基督教会的思想垄断,客观上有利于思想解放,故选B项;文化交流强调蒙古与欧洲文化的相互借鉴,但材料只强调了蒙古对欧洲的影响,排除A项;材料强调蒙古西征对思想解放的作用,和民族迁徙无关,排除C项;蒙古西征发生在13世纪左右,而宗教改革发生在16世纪,时间不符,排除D项。

9.康熙时期,中国官员樊守义随传教士出使罗马,著有《身见录》,记载了欧洲政治、建筑、风俗等;乾隆年间,商人谢清高游欧后所著的《海录》,介绍了西方的风土人情。由此推知康乾时期( )

A.闭关锁国政策并未推行

B.中西交往利于开阔视野

C.天朝上国观念受到冲击

D.商业往来促进文化进步

解析:选B 根据材料可知,康熙、乾隆时期,中国官员和商人出使或游历欧洲,并在所著书籍中介绍了欧洲政治、建筑和风土人情等,由此推知康乾时期,中西交往利于开阔视野,故B项正确;闭关锁国政策并非禁绝中外一切往来,所以材料与“闭关锁国政策并未推行”无关,故A项错误;材料只涉及两人的见闻,对天朝上国观念构不成冲击,故C项错误;材料中的樊守义是出使罗马的官员,不是商人,故D项错误。

10.公元前334年春天,马其顿王亚历山大挥戈东进,开始了长达十年的东征。东征途中,马其顿军队披荆斩棘,所向披靡,最终灭亡波斯,入侵印度,征服了从希腊到印度的广大地区,建立起地跨欧亚非三大洲的帝国。亚历山大远征( )

A.形成了欧亚非三洲一体的希腊化世界

B.是统一战争,具有正义性

C.基督教开始影响人们的精神生活

D.推动了世界文明的趋同化

解析:选A 亚历山大远征,建立起地跨欧亚非三大洲的帝国,任用马其顿人和希腊人推广希腊文化,一定程度上促进了地区间的交流与文化的传播,形成了欧亚非三洲一体的希腊化世界,故选A项;亚历山大东征是侵略战争,不具有正义性,排除B项;1世纪,基督教产生于巴勒斯坦,与材料时间不符,排除C项;“趋同化”说法过于绝对化,排除D项。

11.[2023·浙江嘉兴高三测试]1821年,一位希腊人说:“法国革命和拿破仑的所作所为使世人知道了世界的真相。以前,世界各民族了解的情况很少,人民曾认为国王是地球上的神,认为国王有理由说自己不管做什么都做得妙。通过现在这一变化,统治人民更困难了。”该言论( )

A.揭示了欧洲政治文化的重构

B.完整体现法国革命和拿破仑战争性质

C.主要批判拿破仑的侵略行径

D.集中反映欧洲各国民族意识开始觉醒

解析:选A 据材料“法国革命和拿破仑……统治人民更困难了”可知,法国革命和拿破仑传播了自由、平等的进步思想,封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求,即揭示了欧洲政治文化的重构,故选A项;“完整”说法错误,拿破仑战争前期具有革命性,后期具有侵略性和争霸性,而材料只强调其积极影响,排除B项;“法国革命……世界的真相”强调拿破仑战争的积极影响,拿破仑大军所到之处废除封建贵族特权,推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想,排除C项;“开始”说法错误,排除D项。

12.[2023·江西九江市高三第一次模拟]1955年,29个亚非国家和地区在印度尼西亚召开会议,以“促进亚非各国间的亲善合作,探讨和促进相互间的共同利益,建立和增进友好睦邻关系”,并在《关于促进世界和平合作的宣言》中提出各国友好合作的十项原则。该会议( )

A.将民族独立与改革国际旧秩序相结合

B.标志不结盟运动正式诞生

C.促进了西方主导的殖民体系彻底瓦解

D.主要是解决印度支那问题

解析:选A 结合所学知识,亚非会议的主要目的是促进亚非国家之间的经济文化交流,并共同抵制美国与苏联的殖民主义和新殖民主义活动,故选A项;1961年贝尔格莱德会议标志着不结盟运动的兴起,排除B项;世界殖民体系最终崩溃的标志性事件是1990年纳米比亚的独立,排除C项;日内瓦会议主要是为了商讨印度支那问题,排除D项。

二、非选择题

19.全球人口的流动是世界经济发展的一个缩影。阅读材料,回答问题。

材料一 欧洲移民表

目的地 时间范围 人数

美国 1821—1932年 3420万

俄国亚洲地区 1800—1939年 1200万

阿根廷 1856—1932年 640万

加拿大 1821—1932年 520万

材料二 美国外来移民潮与技术发明统计

时间 移民增长数(万) 时间 专利证书增长数

1851—1854年 37.9—42.8 1851—1856年 757—2315

1863—1866年 17.6—31.9 1863—1867年 3781—12301

1879—1882年 17.8—78.9 1880—1883年 12926—21196

1898—1903年 22.9—85.7 1898—1903年 20404—31046

——摘编自梁茂信《1860—1920年外来

移民对美国城市化的影响》

(1)根据材料一,说明欧洲移民的主要特点,并分析其形成原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明外来移民的不断增加对美国社会产生的影响。(6分)

答案 (1)主要特点:地域上主要移入美洲,其中移入美国最多;时间上主要集中在19世纪中期到20世纪初。原因:工业革命开展,美国经济发展迅速;美国资产阶级政体的确立以及南北战争的结束,促进了美国的政治稳定;新式交通和通信工具的发展;工业革命促进了欧洲剩余劳动力向海外迁徙。

(2)影响:促进了美国技术发明的不断涌现,使美国在第二次工业革命中取得更显著的成效。移民加强了美国与世界的经济联系,促进了世界经济的一体化。

20.阅读材料,回答问题。

材料 图书馆与社会进步

15—16世纪,书籍的数量在急剧增长,人道主义者们对古代经典的着迷已经从颠覆性的学术热情发展成具有权威性影响力的举措。当科学威胁到神学至高无上的权威,统治者开始在古代经典理念中寻求对其权力的支撑。图书馆,正在经受着书籍数量和种类的增长所带来的变化,成为各种思想逐鹿的战场。1636年建立的哈佛学院图书馆其中四分之三的书籍是神学著作。在17世纪末皇家图书馆仍是供国王寻求启迪的古典著作、一些教会文件以及神学政治方面材料的大杂烩。18世纪,英格兰学术界的面貌再次发生变化,“异端”人士引进校园的科学思想开始在大学占主导地位,位于大英帝国扩张的最前沿的大学,需要稳定的图书供应。1753年,英国议会批准建立不列颠博物馆,英国的国家图书馆正式宣告成立。

19世纪,科技的发展让书籍和其他印刷材料发展的速度加快,书籍的种类和数量大量增加,图书馆从庙宇殿堂变成了市场,从只有少数原稿到拥有源源不断的资源。……1855年,英国议会通过议案,规定用国家税收在人口1万人以上的城市建立公共图书馆,自此拉开了公共图书馆运动,这次运动的一个座右铭就是:“人人有书读。”公共图书馆运动横扫不列颠的时期,也正是这里阶级冲突不断、经济恐慌加剧的那些年。图书馆不仅提供了培训的机会和资本主义文化的浸润,它们还提供了一种逃避的间隙,提供了休息和反思的契机,最终会激励人们学会关怀和尊重。

——摘编自[美]马修·巴特尔斯

《图书馆的故事》

(1)根据材料并结合所学知识,指出英国国家图书馆成立的历史背景。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价19世纪英国的公共图书馆运动。(8分)

答案 (1)英国君主立宪制的确立;资本主义经济的发展;对外扩张的需要;文艺复兴与宗教改革的影响;近代科学革命的推动。

(2)概况:19世纪中期,英国公共图书馆运动由英国议会推动,旨在“人人有书读”。

原因:工业革命的需要;资本主义民主政治的发展。

作用:缓和了社会矛盾;有利于经济发展;促进了文化的传播。

一、选择题

1.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“非洲诸文化是非洲与外界相互影响的结果,这种相互影响就其程度而言,远远大于南北美洲或澳大利亚与外界所可能有的相互影响。”这说明( )

A.非洲文明是多种文明交融的结果

B.南北美洲和澳大利亚文明较落后

C.非洲文明对世界影响范围更广

D.非洲积极吸收借鉴世界先进文明

2.公元前4世纪,亚历山大征服了地中海地区以及其他地区。之后的几个世纪里,罗马人开始借用希腊词汇,他们借用了字母“Y”和“Z”,并将它们放在自己的字母表的末位,因为只有在书写希腊词汇的时候才会用到这些字母。这表明( )

A.腓尼基字母的创制深受阿拉马字母的影响

B.希腊字母是欧洲所有字母文字的唯一源头

C.武力征服对文明交流具有一定影响

D.拉丁字母形成后进一步演化出希腊字母

3.京师大学堂最初计划设道学、政学、农学、工学、商学等10科。戊戌维新运动失败后,京师大学堂被保留下来,实际只办了《诗》《书》《易》《礼》四堂及《春秋》二堂,“兢兢以圣经理学诏学者,日悬《近思录》、朱子《小学》二书以为的”。这反映出( )

A.京师大学堂仍以理学为宗旨

B.“中体西用”成为社会思潮

C.顽固势力竭力阻挠教育改革

D.京师大学堂的教学内容未发生实质性变化

4.(2023山西晋中三模)1899年,新加坡潮州籍侨商募银支援山东省赈灾,清政府为新加坡天后庙颁“曙海祥云”匾额;1900年,黄河决口,南洋巨商张振勋回南洋募捐百万两白银用于赈灾,清政府为此赐其“急公好施”牌匾,竖于其故乡大埔县。这反映出( )

A.华侨在晚清赈灾体系中占据主导

B.晚清近代民族国家观念已经形成

C.华侨参与国内赈济凸显家国认同

D.晚清政府及时调整闭关自守政策

5.(2023海南海口一模)据梁启超的《西学书目表》统计,从咸丰末年至光绪二十二年(1896),由江南机器制造总局、京师同文馆等刊印的各类西方书籍共353种,其中科技类译著不下300种,牛顿、哥白尼、康德、爱迪生等人的名字,逐渐为国人熟悉。这些科技类译著( )

A.服务于保障国家安全需要

B.拉开了近代维新运动序幕

C.奠定了新文化运动的根基

D.开启了西学东渐思想潮流

6.下表记述了部分世界文化方面的相关史实。表格所述史实( )

时间 史实

20世纪 70年代晚期 澳大利亚开始将原住民的文化权利纳入国家文化政策与博物馆政策

1990年 美国通过了《美国原住民墓葬保护和归还法案》,确认了北美印第安人索取原住民文物的权利

1995年 联合国教科文组织提出了“现代国际法归还文物的原则”,即任何因战争原因而被抢夺或丢失的文物都应归还,没有任何时间限制

A.提升了典藏文物的合法性

B.体现出文物保护的公平性

C.使社会群体权益得到重视

D.可推动文化的传承与保护

7.(2023江苏盐城三模)宝相花纹是我国具有代表性的传统吉祥纹样之一,意寓吉祥平安、如意美满、繁荣昌盛等。唐代是宝相花纹最为流行的时期,下图为敦煌宝相花纹藻井(屋顶装饰图案),其蕴含了中国的莲花、牡丹、菊花,欧洲的卷草、忍冬等形象。这一现象反映了( )

A.图案设计源于艺术想象

B.时人审美趋于世俗化

C.地域文化差异渐趋模糊

D.唐文化在交流中发展

8.有学者指出,蒙古西征在踏碎了城市的同时,却也摧毁或动摇了欧洲教皇统治的经济基础,尤其是蒙古对征服区实行宗教信仰自由的政策,让欧洲人开始质疑教会的观点和主张。对此理解准确的是( )

A.蒙古西征客观上加强了文化交流

B.蒙古西征客观上促进了思想解放

C.蒙古西征引发了民族迁徙

D.蒙古西征引发了宗教改革

9.康熙时期,中国官员樊守义随传教士出使罗马,著有《身见录》,记载了欧洲政治、建筑、风俗等;乾隆年间,商人谢清高游欧后所著的《海录》,介绍了西方的风土人情。由此推知康乾时期( )

A.闭关锁国政策并未推行

B.中西交往利于开阔视野

C.天朝上国观念受到冲击

D.商业往来促进文化进步

10.公元前334年春天,马其顿王亚历山大挥戈东进,开始了长达十年的东征。东征途中,马其顿军队披荆斩棘,所向披靡,最终灭亡波斯,入侵印度,征服了从希腊到印度的广大地区,建立起地跨欧亚非三大洲的帝国。亚历山大远征( )

A.形成了欧亚非三洲一体的希腊化世界

B.是统一战争,具有正义性

C.基督教开始影响人们的精神生活

D.推动了世界文明的趋同化

11.[2023·浙江嘉兴高三测试]1821年,一位希腊人说:“法国革命和拿破仑的所作所为使世人知道了世界的真相。以前,世界各民族了解的情况很少,人民曾认为国王是地球上的神,认为国王有理由说自己不管做什么都做得妙。通过现在这一变化,统治人民更困难了。”该言论( )

A.揭示了欧洲政治文化的重构

B.完整体现法国革命和拿破仑战争性质

C.主要批判拿破仑的侵略行径

D.集中反映欧洲各国民族意识开始觉醒

12.[2023·江西九江市高三第一次模拟]1955年,29个亚非国家和地区在印度尼西亚召开会议,以“促进亚非各国间的亲善合作,探讨和促进相互间的共同利益,建立和增进友好睦邻关系”,并在《关于促进世界和平合作的宣言》中提出各国友好合作的十项原则。该会议( )

A.将民族独立与改革国际旧秩序相结合

B.标志不结盟运动正式诞生

C.促进了西方主导的殖民体系彻底瓦解

D.主要是解决印度支那问题

二、非选择题

19.全球人口的流动是世界经济发展的一个缩影。阅读材料,回答问题。

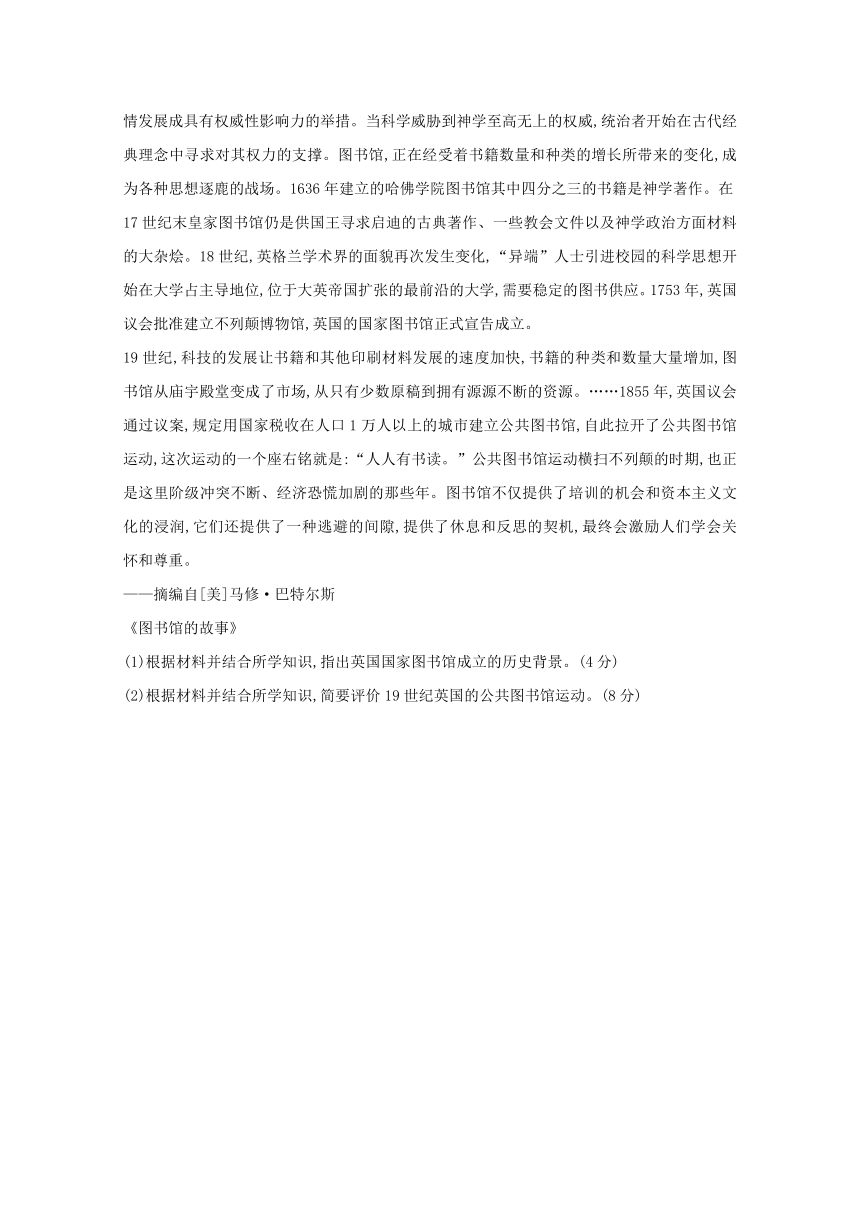

材料一 欧洲移民表

目的地 时间范围 人数

美国 1821—1932年 3420万

俄国亚洲地区 1800—1939年 1200万

阿根廷 1856—1932年 640万

加拿大 1821—1932年 520万

材料二 美国外来移民潮与技术发明统计

时间 移民增长数(万) 时间 专利证书增长数

1851—1854年 37.9—42.8 1851—1856年 757—2315

1863—1866年 17.6—31.9 1863—1867年 3781—12301

1879—1882年 17.8—78.9 1880—1883年 12926—21196

1898—1903年 22.9—85.7 1898—1903年 20404—31046

——摘编自梁茂信《1860—1920年外来

移民对美国城市化的影响》

(1)根据材料一,说明欧洲移民的主要特点,并分析其形成原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明外来移民的不断增加对美国社会产生的影响。(6分)

20.阅读材料,回答问题。

材料 图书馆与社会进步

15—16世纪,书籍的数量在急剧增长,人道主义者们对古代经典的着迷已经从颠覆性的学术热情发展成具有权威性影响力的举措。当科学威胁到神学至高无上的权威,统治者开始在古代经典理念中寻求对其权力的支撑。图书馆,正在经受着书籍数量和种类的增长所带来的变化,成为各种思想逐鹿的战场。1636年建立的哈佛学院图书馆其中四分之三的书籍是神学著作。在17世纪末皇家图书馆仍是供国王寻求启迪的古典著作、一些教会文件以及神学政治方面材料的大杂烩。18世纪,英格兰学术界的面貌再次发生变化,“异端”人士引进校园的科学思想开始在大学占主导地位,位于大英帝国扩张的最前沿的大学,需要稳定的图书供应。1753年,英国议会批准建立不列颠博物馆,英国的国家图书馆正式宣告成立。

19世纪,科技的发展让书籍和其他印刷材料发展的速度加快,书籍的种类和数量大量增加,图书馆从庙宇殿堂变成了市场,从只有少数原稿到拥有源源不断的资源。……1855年,英国议会通过议案,规定用国家税收在人口1万人以上的城市建立公共图书馆,自此拉开了公共图书馆运动,这次运动的一个座右铭就是:“人人有书读。”公共图书馆运动横扫不列颠的时期,也正是这里阶级冲突不断、经济恐慌加剧的那些年。图书馆不仅提供了培训的机会和资本主义文化的浸润,它们还提供了一种逃避的间隙,提供了休息和反思的契机,最终会激励人们学会关怀和尊重。

——摘编自[美]马修·巴特尔斯

《图书馆的故事》

(1)根据材料并结合所学知识,指出英国国家图书馆成立的历史背景。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价19世纪英国的公共图书馆运动。(8分)

文化交流与传播

一、选择题

1.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“非洲诸文化是非洲与外界相互影响的结果,这种相互影响就其程度而言,远远大于南北美洲或澳大利亚与外界所可能有的相互影响。”这说明( )

A.非洲文明是多种文明交融的结果

B.南北美洲和澳大利亚文明较落后

C.非洲文明对世界影响范围更广

D.非洲积极吸收借鉴世界先进文明

解析:选A 根据题干材料“非洲诸文化是非洲与外界相互影响的结果”,可知非洲文明是多种文明相互影响、相互交融的结果,故A项正确;B、C、D三项与题干材料无关,故排除。

2.公元前4世纪,亚历山大征服了地中海地区以及其他地区。之后的几个世纪里,罗马人开始借用希腊词汇,他们借用了字母“Y”和“Z”,并将它们放在自己的字母表的末位,因为只有在书写希腊词汇的时候才会用到这些字母。这表明( )

A.腓尼基字母的创制深受阿拉马字母的影响

B.希腊字母是欧洲所有字母文字的唯一源头

C.武力征服对文明交流具有一定影响

D.拉丁字母形成后进一步演化出希腊字母

解析:选C 根据题干材料“罗马人……借用了字母‘Y’和‘Z’,并将它们放在自己的字母表的末位”“在书写希腊词汇的时候才会用到这些字母”,可知武力征服客观上加强了不同地区和民族的文化交流和联系,对文明交流具有一定影响,故C项正确;根据所学知识,可知字母文字起源于西亚地区的腓尼基,它在东方演化为阿拉马字母,故A项错误;希腊字母和拉丁字母成为今天欧洲几乎所有字母文字的源头,故B项错误;根据所学知识,可知腓尼基字母向西传入希腊,形成希腊字母,再演化出拉丁字母,故D项错误。

3.京师大学堂最初计划设道学、政学、农学、工学、商学等10科。戊戌维新运动失败后,京师大学堂被保留下来,实际只办了《诗》《书》《易》《礼》四堂及《春秋》二堂,“兢兢以圣经理学诏学者,日悬《近思录》、朱子《小学》二书以为的”。这反映出( )

A.京师大学堂仍以理学为宗旨

B.“中体西用”成为社会思潮

C.顽固势力竭力阻挠教育改革

D.京师大学堂的教学内容未发生实质性变化

解析:选D 根据题干材料“实际只办了《诗》《书》《易》《礼》四堂及《春秋》二堂”“日悬《近思录》、朱子《小学》二书以为的”,可知京师大学堂仍以传统儒学为教学的主要内容,并未发生实质性变化,故D项正确;京师大学堂最初计划所设10科中包括道学、政学、农学、工学、商学等,不能由此得出其以理学为宗旨,故A项错误;从题干材料中无法得出B项,排除;题干材料未体现顽固派竭力阻挠教育改革,故C项错误。

4.(2023山西晋中三模)1899年,新加坡潮州籍侨商募银支援山东省赈灾,清政府为新加坡天后庙颁“曙海祥云”匾额;1900年,黄河决口,南洋巨商张振勋回南洋募捐百万两白银用于赈灾,清政府为此赐其“急公好施”牌匾,竖于其故乡大埔县。这反映出( )

A.华侨在晚清赈灾体系中占据主导

B.晚清近代民族国家观念已经形成

C.华侨参与国内赈济凸显家国认同

D.晚清政府及时调整闭关自守政策

解析:选C 根据题干材料,可知晚清时期华侨积极支援国内赈灾,并得到了清政府的认可,这反映了海外华侨对祖国的一种深深的认同感,故选C项;A、B两项说法错误,均排除;题干材料和闭关自守政策无关,排除D项。

5.(2023海南海口一模)据梁启超的《西学书目表》统计,从咸丰末年至光绪二十二年(1896),由江南机器制造总局、京师同文馆等刊印的各类西方书籍共353种,其中科技类译著不下300种,牛顿、哥白尼、康德、爱迪生等人的名字,逐渐为国人熟悉。这些科技类译著( )

A.服务于保障国家安全需要

B.拉开了近代维新运动序幕

C.奠定了新文化运动的根基

D.开启了西学东渐思想潮流

解析:选A 根据题干材料“由江南机器制造总局、京师同文馆等刊印的各类西方书籍共353种,其中科技类译著不下300种,牛顿、哥白尼、康德、爱迪生等人的名字,逐渐为国人熟悉”,可知翻译的这些书籍都与近代科学有关,是为了挽救民族危机和统治危机,因此这是服务于保障国家安全的需要,故选A项;拉开维新运动序幕的是1895年发生的公车上书,排除B项;新文化运动开始于1915年,排除C项;D项不符合史实,排除。

6.下表记述了部分世界文化方面的相关史实。表格所述史实( )

时间 史实

20世纪 70年代晚期 澳大利亚开始将原住民的文化权利纳入国家文化政策与博物馆政策

1990年 美国通过了《美国原住民墓葬保护和归还法案》,确认了北美印第安人索取原住民文物的权利

1995年 联合国教科文组织提出了“现代国际法归还文物的原则”,即任何因战争原因而被抢夺或丢失的文物都应归还,没有任何时间限制

A.提升了典藏文物的合法性

B.体现出文物保护的公平性

C.使社会群体权益得到重视

D.可推动文化的传承与保护

解析:选D 根据材料表格内容,可知澳大利亚、美国及联合国教科文组织都颁布了文化方面的相关文件或政策,其目的在于保护文化遗产,这些做法会推动世界文化遗产的传承与保护,故选D项;材料表格内容所述史实与“典藏文物”没有关系,其目的在于推动文化遗产的传承与保护,排除A项;材料表格内容体现出保护文化遗产,但是并没有体现出“公平性”原则,排除B项;材料表格内容述及的是保护文化遗产,而不是重视社会群体权益,排除C项。

7.(2023江苏盐城三模)宝相花纹是我国具有代表性的传统吉祥纹样之一,意寓吉祥平安、如意美满、繁荣昌盛等。唐代是宝相花纹最为流行的时期,下图为敦煌宝相花纹藻井(屋顶装饰图案),其蕴含了中国的莲花、牡丹、菊花,欧洲的卷草、忍冬等形象。这一现象反映了( )

A.图案设计源于艺术想象

B.时人审美趋于世俗化

C.地域文化差异渐趋模糊

D.唐文化在交流中发展

解析:选D 根据题干材料并结合所学知识,可知唐代对外交流频繁,因此敦煌宝相花纹中不仅蕴含了中国传统吉祥纹样,而且还蕴含了欧洲植物相关纹样,反映了唐文化在交流中发展,故选D项;图案设计

源于社会实践,排除A项;敦煌宝相花纹和世俗化没有关系,上层阶级也可能使用,排除B项;题干材料强调中华文化与欧洲文化的融合而不是“差异”,不代表失去了中华文化的特性,所以不能体现“地域文化差异渐趋模糊”,排除C项。

8.有学者指出,蒙古西征在踏碎了城市的同时,却也摧毁或动摇了欧洲教皇统治的经济基础,尤其是蒙古对征服区实行宗教信仰自由的政策,让欧洲人开始质疑教会的观点和主张。对此理解准确的是( )

A.蒙古西征客观上加强了文化交流

B.蒙古西征客观上促进了思想解放

C.蒙古西征引发了民族迁徙

D.蒙古西征引发了宗教改革

解析:选B 根据材料,可知蒙古对征服区实行宗教信仰自由政策,打破了基督教会的思想垄断,客观上有利于思想解放,故选B项;文化交流强调蒙古与欧洲文化的相互借鉴,但材料只强调了蒙古对欧洲的影响,排除A项;材料强调蒙古西征对思想解放的作用,和民族迁徙无关,排除C项;蒙古西征发生在13世纪左右,而宗教改革发生在16世纪,时间不符,排除D项。

9.康熙时期,中国官员樊守义随传教士出使罗马,著有《身见录》,记载了欧洲政治、建筑、风俗等;乾隆年间,商人谢清高游欧后所著的《海录》,介绍了西方的风土人情。由此推知康乾时期( )

A.闭关锁国政策并未推行

B.中西交往利于开阔视野

C.天朝上国观念受到冲击

D.商业往来促进文化进步

解析:选B 根据材料可知,康熙、乾隆时期,中国官员和商人出使或游历欧洲,并在所著书籍中介绍了欧洲政治、建筑和风土人情等,由此推知康乾时期,中西交往利于开阔视野,故B项正确;闭关锁国政策并非禁绝中外一切往来,所以材料与“闭关锁国政策并未推行”无关,故A项错误;材料只涉及两人的见闻,对天朝上国观念构不成冲击,故C项错误;材料中的樊守义是出使罗马的官员,不是商人,故D项错误。

10.公元前334年春天,马其顿王亚历山大挥戈东进,开始了长达十年的东征。东征途中,马其顿军队披荆斩棘,所向披靡,最终灭亡波斯,入侵印度,征服了从希腊到印度的广大地区,建立起地跨欧亚非三大洲的帝国。亚历山大远征( )

A.形成了欧亚非三洲一体的希腊化世界

B.是统一战争,具有正义性

C.基督教开始影响人们的精神生活

D.推动了世界文明的趋同化

解析:选A 亚历山大远征,建立起地跨欧亚非三大洲的帝国,任用马其顿人和希腊人推广希腊文化,一定程度上促进了地区间的交流与文化的传播,形成了欧亚非三洲一体的希腊化世界,故选A项;亚历山大东征是侵略战争,不具有正义性,排除B项;1世纪,基督教产生于巴勒斯坦,与材料时间不符,排除C项;“趋同化”说法过于绝对化,排除D项。

11.[2023·浙江嘉兴高三测试]1821年,一位希腊人说:“法国革命和拿破仑的所作所为使世人知道了世界的真相。以前,世界各民族了解的情况很少,人民曾认为国王是地球上的神,认为国王有理由说自己不管做什么都做得妙。通过现在这一变化,统治人民更困难了。”该言论( )

A.揭示了欧洲政治文化的重构

B.完整体现法国革命和拿破仑战争性质

C.主要批判拿破仑的侵略行径

D.集中反映欧洲各国民族意识开始觉醒

解析:选A 据材料“法国革命和拿破仑……统治人民更困难了”可知,法国革命和拿破仑传播了自由、平等的进步思想,封建、专制成为众矢之的,民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲的普遍诉求,即揭示了欧洲政治文化的重构,故选A项;“完整”说法错误,拿破仑战争前期具有革命性,后期具有侵略性和争霸性,而材料只强调其积极影响,排除B项;“法国革命……世界的真相”强调拿破仑战争的积极影响,拿破仑大军所到之处废除封建贵族特权,推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想,排除C项;“开始”说法错误,排除D项。

12.[2023·江西九江市高三第一次模拟]1955年,29个亚非国家和地区在印度尼西亚召开会议,以“促进亚非各国间的亲善合作,探讨和促进相互间的共同利益,建立和增进友好睦邻关系”,并在《关于促进世界和平合作的宣言》中提出各国友好合作的十项原则。该会议( )

A.将民族独立与改革国际旧秩序相结合

B.标志不结盟运动正式诞生

C.促进了西方主导的殖民体系彻底瓦解

D.主要是解决印度支那问题

解析:选A 结合所学知识,亚非会议的主要目的是促进亚非国家之间的经济文化交流,并共同抵制美国与苏联的殖民主义和新殖民主义活动,故选A项;1961年贝尔格莱德会议标志着不结盟运动的兴起,排除B项;世界殖民体系最终崩溃的标志性事件是1990年纳米比亚的独立,排除C项;日内瓦会议主要是为了商讨印度支那问题,排除D项。

二、非选择题

19.全球人口的流动是世界经济发展的一个缩影。阅读材料,回答问题。

材料一 欧洲移民表

目的地 时间范围 人数

美国 1821—1932年 3420万

俄国亚洲地区 1800—1939年 1200万

阿根廷 1856—1932年 640万

加拿大 1821—1932年 520万

材料二 美国外来移民潮与技术发明统计

时间 移民增长数(万) 时间 专利证书增长数

1851—1854年 37.9—42.8 1851—1856年 757—2315

1863—1866年 17.6—31.9 1863—1867年 3781—12301

1879—1882年 17.8—78.9 1880—1883年 12926—21196

1898—1903年 22.9—85.7 1898—1903年 20404—31046

——摘编自梁茂信《1860—1920年外来

移民对美国城市化的影响》

(1)根据材料一,说明欧洲移民的主要特点,并分析其形成原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明外来移民的不断增加对美国社会产生的影响。(6分)

答案 (1)主要特点:地域上主要移入美洲,其中移入美国最多;时间上主要集中在19世纪中期到20世纪初。原因:工业革命开展,美国经济发展迅速;美国资产阶级政体的确立以及南北战争的结束,促进了美国的政治稳定;新式交通和通信工具的发展;工业革命促进了欧洲剩余劳动力向海外迁徙。

(2)影响:促进了美国技术发明的不断涌现,使美国在第二次工业革命中取得更显著的成效。移民加强了美国与世界的经济联系,促进了世界经济的一体化。

20.阅读材料,回答问题。

材料 图书馆与社会进步

15—16世纪,书籍的数量在急剧增长,人道主义者们对古代经典的着迷已经从颠覆性的学术热情发展成具有权威性影响力的举措。当科学威胁到神学至高无上的权威,统治者开始在古代经典理念中寻求对其权力的支撑。图书馆,正在经受着书籍数量和种类的增长所带来的变化,成为各种思想逐鹿的战场。1636年建立的哈佛学院图书馆其中四分之三的书籍是神学著作。在17世纪末皇家图书馆仍是供国王寻求启迪的古典著作、一些教会文件以及神学政治方面材料的大杂烩。18世纪,英格兰学术界的面貌再次发生变化,“异端”人士引进校园的科学思想开始在大学占主导地位,位于大英帝国扩张的最前沿的大学,需要稳定的图书供应。1753年,英国议会批准建立不列颠博物馆,英国的国家图书馆正式宣告成立。

19世纪,科技的发展让书籍和其他印刷材料发展的速度加快,书籍的种类和数量大量增加,图书馆从庙宇殿堂变成了市场,从只有少数原稿到拥有源源不断的资源。……1855年,英国议会通过议案,规定用国家税收在人口1万人以上的城市建立公共图书馆,自此拉开了公共图书馆运动,这次运动的一个座右铭就是:“人人有书读。”公共图书馆运动横扫不列颠的时期,也正是这里阶级冲突不断、经济恐慌加剧的那些年。图书馆不仅提供了培训的机会和资本主义文化的浸润,它们还提供了一种逃避的间隙,提供了休息和反思的契机,最终会激励人们学会关怀和尊重。

——摘编自[美]马修·巴特尔斯

《图书馆的故事》

(1)根据材料并结合所学知识,指出英国国家图书馆成立的历史背景。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价19世纪英国的公共图书馆运动。(8分)

答案 (1)英国君主立宪制的确立;资本主义经济的发展;对外扩张的需要;文艺复兴与宗教改革的影响;近代科学革命的推动。

(2)概况:19世纪中期,英国公共图书馆运动由英国议会推动,旨在“人人有书读”。

原因:工业革命的需要;资本主义民主政治的发展。

作用:缓和了社会矛盾;有利于经济发展;促进了文化的传播。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享