第一单元 先秦至秦汉的国家制度与社会治理 专项训练(含答案)-历史统编版

文档属性

| 名称 | 第一单元 先秦至秦汉的国家制度与社会治理 专项训练(含答案)-历史统编版 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 77.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-15 17:55:08 | ||

图片预览

文档简介

先秦至秦汉的国家制度与社会治理

一、选择题

1. (2023·高考全国新课标卷)汉武帝时设置十三州部,州部可以推举秀才。东汉,“州里”“州闾”“州党”等语汇逐渐行用,意为同乡,州刺史被尊称为“使君”。东汉后期,以州为中心的地域观念逐渐形成,这在当时( )

A.推动了察举制度的形成

B.不利于统一国家的巩固

C.有利于抑制豪强的势力

D.强化了监察制度的效力

2. (2023·高考江苏卷)建安十八年(213),曹操以汉献帝的名义下诏恢复古代九州之制,“省幽、并州,以其郡国并于冀州”,裁撤本为孙权控制的交州。至建安二十四年,将全国州数始终维持在九个。曹操复古改制的实践体现了( )

A.魏国在三国中占据优势

B.大一统思想的历史传承

C.东汉朝廷政令执行通畅

D.地方行政层级持续变化

3. (2024·深圳高三调研)文献与出土资料均反映秦朝文书来往十分繁密。秦朝建立了以邮传为中心的文书传送系统,各级官僚机构以文书推行行政管理,秦始皇日夜批阅大量文书。材料能够说明( )

A.“书同文”取得了显著效益

B.全国信息交流主要依靠文书传递

C.“车同轨”发挥出巨大作用

D.中央集权国家治理中文书的价值

4. (2024·大湾区一模)秦律针对不孝的惩罚很细致,将不孝视为重罪,鼓励父母告发子女不孝,针对不孝施以流放、断足等严厉的刑罚,赡养老人逐渐成为强制性义务。这反映出秦代( )

A.社会稳定是施政的重要考量

B.改变了以法为教的治国方针

C.尝试采用外儒内法统治策略

D.维护纲常伦纪是其立国根基

5. (2024·广东四校高三联考)汉代太学创立之初即“设科射策”,对学生每年考试一次,考试合格的按成绩的高低除授不同的官职。“能通一艺以上,补文学掌故缺;其高第可以为郎中,太常籍奏。……其不事学若下材,及不能通一艺,辄罢之。”据此可知,西汉太学( )

A.生员出仕需经过严格的考试

B.是西汉官员选拔的唯一来源

C.以分科目为主要考试形式

D.考试内容为四书五经

6. (2024·东莞高三月考)东汉统治者为防止地方官相互庇护而推行了“三互法”,规定:甲州人士在乙州为官,同时乙州人士又在丙州为官,则丙州人士不但不能到乙州为官,也不能到甲州为官;三州的婚姻之家也是如此。其做法在客观上( )

A.遏制了豪强的发展

B.促进了文化的融合

C.限制了官员的特权

D.保障了吏治的清明

7.(2024·茂名一模)两汉时期,在西南边疆少数民族聚居区设置边郡。在边郡辖区,既设置太守、边郡都尉等流官,又设置侯王、将相等土官;边郡太守缴纳境内的田赋和口赋等赋税,可减可免;同时要求蛮夷君长解纳土贡,形成了边郡“以其故俗治,无赋税”的局面。这些措施( )

A.推动了土司制度的确立

B.加强了汉王朝中央政府对地方的控制

C.确保了民族关系的稳定

D.有利于中华民族多元一体格局的发展

8.(2024·江门高三上期中)汉代良吏的一个重要特征就是反对严刑峻法、大肆株连,如西汉黄霸“力行教化而后诛罚,务在成就全安长吏”,东汉秦彭“吏有过咎,罢遣而已,不加耻辱。百姓怀爱,莫有欺犯”。这一司法实践( )

A.促成儒学正统地位确立

B.体现了无为而治的特征

C.适应了治国理念的调整

D.反映了监察制度的缺失

9.(2024·深圳高三月考)西周在选任官员时,推行“六德”“六行”的道德等级体系。“六德”即“知、仁、圣、义、中、和”,“六行”即“孝、友、睦、姻、任、恤”。这种做法( )

A.适应了宗法礼制的要求

B.完善了官员考核制度

C.推动了官僚政治的建立

D.增加了儒生入仕机会

10.战国时秦国借助民间自治秩序,任用聚落中自然产生的领袖人物为里吏,辅助官僚行政体系施政。但在秦统一后调整了里吏选任原则,选用无爵或低爵平民担任典、老,将基层社会中原有领袖人物排除在里吏群体之外。这一举措( )

A.削弱了地方官吏的职权

B.巩固了封建君主专制

C.加强中央对地方的管理

D.提高了地方治理能力

二、综合题

11.阅读材料,回答问题。

古今中外,政治制度在历史变革中不断被创新。

材料一 “我想中国历史上有意义的革命,只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧、舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来贵族政治的局面;第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了。”

——梁启超《辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》

材料二 美国1787年宪法第十款规定任何一州都不得:“缔结任何条约,参加任何同盟或邦联;颁发捕获敌船许可状;铸造货币;发行纸币……”,1792年第十条修正案规定:“宪法未授予合众国、也未禁止各州行使的权利,由各州或其人民保留之。”

材料三 由今而言,东洋文明既衰颓于静止之中,而西洋文明又疲命于物质之下,为救世界之危机非有第三新文明之崛起不足以渡此危机。俄罗斯之文明诚足以当媒介东西之任,而东西文明真正之调和,则终非二种文明本身之觉醒,万不为功。

——李大钊《东西文明根本之异点》(1918年)

1.据材料一并结合所学知识,指出周朝如何打破了“部落政治” 汉朝武帝在位期间采取了哪些措施打破贵族政治的局面 试列举古代雅典和罗马打破贵族专权的事例各一项。

2.材料二中这两项规定的核心是什么 试简要评述之。

3.材料三中能救世界之危机的“第三新文明”指的是什么 结合所学知识简述李大钊是怎样宣传“第三新文明”的。

12.(2024·梅州高三月考)阅读材料,完成下列要求。

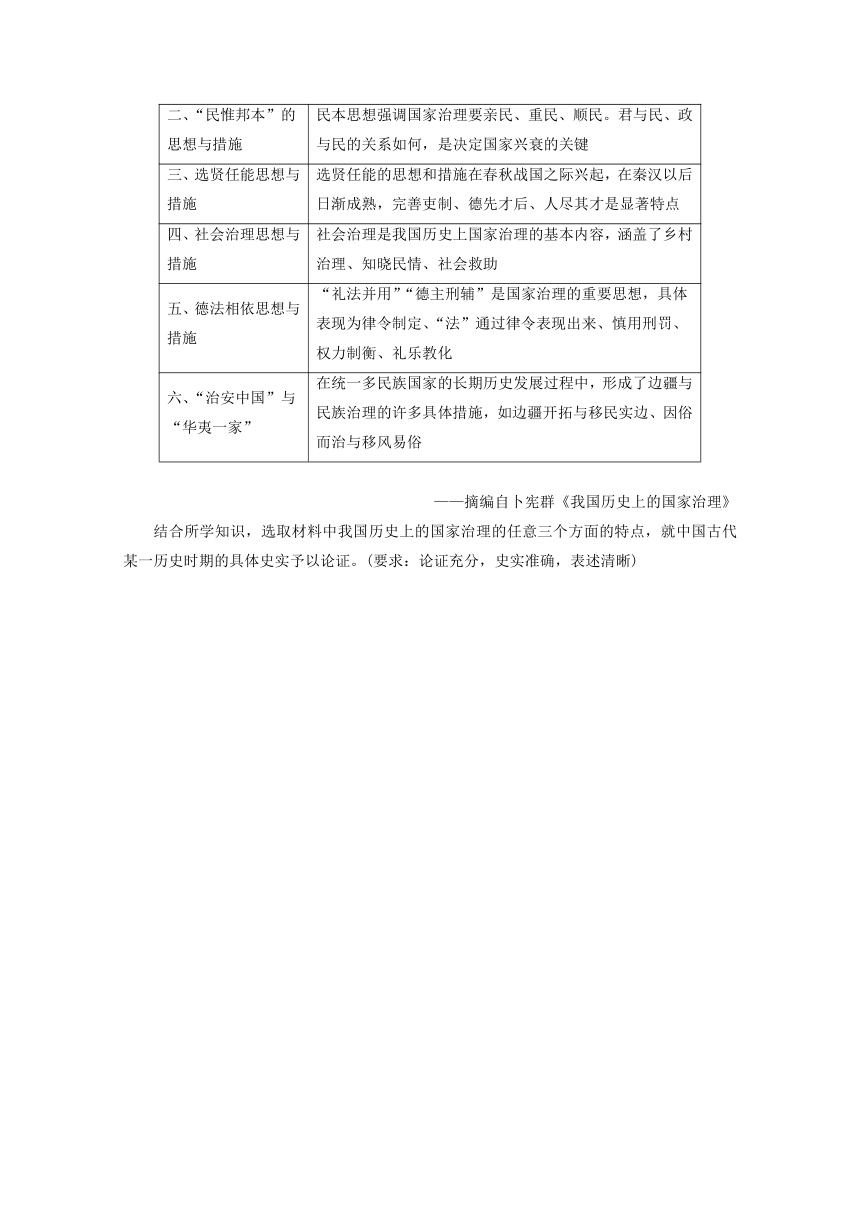

材料 我国历史上的国家治理的六大方面特点。

一、大一统的一元行政思想与措施 自春秋战国后,以血缘认同、文化认同、政治认同为标志的大一统思想深入人心,中央集权是封建国家治理的最基本理念和制度要素

二、“民惟邦本”的思想与措施 民本思想强调国家治理要亲民、重民、顺民。君与民、政与民的关系如何,是决定国家兴衰的关键

三、选贤任能思想与措施 选贤任能的思想和措施在春秋战国之际兴起,在秦汉以后日渐成熟,完善吏制、德先才后、人尽其才是显著特点

四、社会治理思想与措施 社会治理是我国历史上国家治理的基本内容,涵盖了乡村治理、知晓民情、社会救助

五、德法相依思想与措施 “礼法并用”“德主刑辅”是国家治理的重要思想,具体表现为律令制定、“法”通过律令表现出来、慎用刑罚、权力制衡、礼乐教化

六、“治安中国”与“华夷一家” 在统一多民族国家的长期历史发展过程中,形成了边疆与民族治理的许多具体措施,如边疆开拓与移民实边、因俗而治与移风易俗

——摘编自卜宪群《我国历史上的国家治理》

结合所学知识,选取材料中我国历史上的国家治理的任意三个方面的特点,就中国古代某一历史时期的具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰)

先秦至秦汉的国家制度与社会治理

一、选择题

1. (2023·高考全国新课标卷)汉武帝时设置十三州部,州部可以推举秀才。东汉,“州里”“州闾”“州党”等语汇逐渐行用,意为同乡,州刺史被尊称为“使君”。东汉后期,以州为中心的地域观念逐渐形成,这在当时( )

A.推动了察举制度的形成

B.不利于统一国家的巩固

C.有利于抑制豪强的势力

D.强化了监察制度的效力

解析:选B。材料“州部可以推举秀才”说明州的权力有所扩大。根据材料“‘州里’‘州闾’‘州党’等语汇逐渐行用”“以州为中心的地域观念逐渐形成”并结合所学可知,东汉后期“州”开始正式作为行政区出现,原本的“十三州”监察区开始正式成为行政区划,而其行政长官权力也随之大增,这容易导致地方豪强割据,不利于统一国家的巩固,故B项正确。察举制是西汉时期形成的自下而上举荐人才的制度,排除A项;东汉时期,以州为中心的地域观念的逐渐形成容易导致地方出现豪强势力,“抑制”表述错误,排除C项;东汉时期,州刺史成为地方的行政长官,不再是中央派往地方的监察官,这并未强化监察制度的效力,排除D项。

2. (2023·高考江苏卷)建安十八年(213),曹操以汉献帝的名义下诏恢复古代九州之制,“省幽、并州,以其郡国并于冀州”,裁撤本为孙权控制的交州。至建安二十四年,将全国州数始终维持在九个。曹操复古改制的实践体现了( )

A.魏国在三国中占据优势

B.大一统思想的历史传承

C.东汉朝廷政令执行通畅

D.地方行政层级持续变化

解析:选B。根据材料可知,曹操以汉献帝的名义下诏恢复古代九州之制,体现了曹操受汉代大一统思想的影响,B项正确。材料没有涉及三国的对比,排除A项;曹操并不代表东汉政权,排除C项;曹操的改制并没有持续下去,排除D项。

3. (2024·深圳高三调研)文献与出土资料均反映秦朝文书来往十分繁密。秦朝建立了以邮传为中心的文书传送系统,各级官僚机构以文书推行行政管理,秦始皇日夜批阅大量文书。材料能够说明( )

A.“书同文”取得了显著效益

B.全国信息交流主要依靠文书传递

C.“车同轨”发挥出巨大作用

D.中央集权国家治理中文书的价值

解析:选D。秦统一后,为了加强中央集权,上传下达,建立了“文书制度”,所以在秦朝统一的中央集权国家治理中,文书发挥着重要作用,故选D项。“书同文”是指统一文字,不同于“文书制度”,排除A项;“主要依靠文书传递”的说法过于绝对,排除B项;材料反映的是秦朝的文书制度,与“车同轨”无关,排除C项。

4. (2024·大湾区一模)秦律针对不孝的惩罚很细致,将不孝视为重罪,鼓励父母告发子女不孝,针对不孝施以流放、断足等严厉的刑罚,赡养老人逐渐成为强制性义务。这反映出秦代( )

A.社会稳定是施政的重要考量

B.改变了以法为教的治国方针

C.尝试采用外儒内法统治策略

D.维护纲常伦纪是其立国根基

解析:选A。根据材料可知,秦律针对不孝的惩罚很细致和严厉,律法中融入孝,有助于维持社会秩序的稳定,从而巩固统治,反映出秦代社会稳定是施政的重要考量,故选A项。“以法为教”“以吏为师”是秦统一后实行的选官制度,材料依然强调秦律,说明这一政策并未改变,排除B项;汉朝开始采用外儒内法的统治策略,排除C项;“维护纲常伦纪”是儒家思想,秦朝治国以法家思想为核心,排除D项。

5. (2024·广东四校高三联考)汉代太学创立之初即“设科射策”,对学生每年考试一次,考试合格的按成绩的高低除授不同的官职。“能通一艺以上,补文学掌故缺;其高第可以为郎中,太常籍奏。……其不事学若下材,及不能通一艺,辄罢之。”据此可知,西汉太学( )

A.生员出仕需经过严格的考试

B.是西汉官员选拔的唯一来源

C.以分科目为主要考试形式

D.考试内容为四书五经

解析:选A。据材料“考试合格的按成绩的高低除授不同的官职”“其不事学……辄罢之”可知,汉代每年都要考试太学生的学问和才能,并按考试成绩的高低授予相应官职或除名,说明西汉太学生员出仕需经过严格的考试,故选A项。“唯一”说法错误,西汉官员选拔的方式还有察举制、征辟制等,排除B项;材料未体现分科目进行考试,排除C项;南宋朱熹从《礼记》中抽出《大学》《中庸》两篇文章,加上《论语》《孟子》,合编为“四书”,与材料时间不符,排除D项。

6. (2024·东莞高三月考)东汉统治者为防止地方官相互庇护而推行了“三互法”,规定:甲州人士在乙州为官,同时乙州人士又在丙州为官,则丙州人士不但不能到乙州为官,也不能到甲州为官;三州的婚姻之家也是如此。其做法在客观上( )

A.遏制了豪强的发展

B.促进了文化的融合

C.限制了官员的特权

D.保障了吏治的清明

解析:选A。据题意可知,东汉统治者采取的“三互法”避免了地方官员之间的相互串联和勾结,能够在一定程度上防止地方势力的坐大,从而遏制地方豪强的发展,故选A项。这一做法客观上遏制了地方豪强发展,并不是为了促进文化融合,排除B项;“三互法”仅仅是对官员的任职地点做了限制,而非限制官员特权,排除C项;这一做法并不一定能够保障吏治的清明,排除D项。

7.(2024·茂名一模)两汉时期,在西南边疆少数民族聚居区设置边郡。在边郡辖区,既设置太守、边郡都尉等流官,又设置侯王、将相等土官;边郡太守缴纳境内的田赋和口赋等赋税,可减可免;同时要求蛮夷君长解纳土贡,形成了边郡“以其故俗治,无赋税”的局面。这些措施( )

A.推动了土司制度的确立

B.加强了汉王朝中央政府对地方的控制

C.确保了民族关系的稳定

D.有利于中华民族多元一体格局的发展

解析:选D。据题干可知,两汉时期,政府在西南边疆少数民族聚居区设置边郡,政治上既有中央直接控制的流官,又有侯王、将相等土官,经济上也实行两套制度,这有利于政府加强对边疆的管辖,巩固统一多民族国家,故选D项。土司制度形成于元朝,排除A项;题干侧重西南边疆地区,排除B项;两汉时期汉朝与匈奴等少数民族间的战争频繁,排除C项。

8.(2024·江门高三上期中)汉代良吏的一个重要特征就是反对严刑峻法、大肆株连,如西汉黄霸“力行教化而后诛罚,务在成就全安长吏”,东汉秦彭“吏有过咎,罢遣而已,不加耻辱。百姓怀爱,莫有欺犯”。这一司法实践( )

A.促成儒学正统地位确立

B.体现了无为而治的特征

C.适应了治国理念的调整

D.反映了监察制度的缺失

解析:选C。汉代吸取秦朝因严刑峻法而亡国的教训,注意减轻刑罚,汉代良吏反对严刑峻法、大肆株连,适应了治国理念的调整,故选C项。汉武帝采纳董仲舒的建议,尊崇儒术,促成儒学正统地位确立,排除A项;西汉初年实行“无为而治”,而材料所述内容还涉及东汉,排除B项;材料体现不出监察制度的缺失,排除D项。

9.(2024·深圳高三月考)西周在选任官员时,推行“六德”“六行”的道德等级体系。“六德”即“知、仁、圣、义、中、和”,“六行”即“孝、友、睦、姻、任、恤”。这种做法( )

A.适应了宗法礼制的要求

B.完善了官员考核制度

C.推动了官僚政治的建立

D.增加了儒生入仕机会

解析:选A。根据材料并结合所学可知,西周实行世官制,“六德”主要是道德标准,“六行”主要是宗法伦理,这适应了宗法礼制对选官的要求,故选A项。材料体现了选官制度,而非官员考核制度,排除B项;西周实行贵族政治,官僚政治在战国时期才开始产生,排除C项;西周时期儒生群体尚未出现,排除D项。

10.战国时秦国借助民间自治秩序,任用聚落中自然产生的领袖人物为里吏,辅助官僚行政体系施政。但在秦统一后调整了里吏选任原则,选用无爵或低爵平民担任典、老,将基层社会中原有领袖人物排除在里吏群体之外。这一举措( )

A.削弱了地方官吏的职权

B.巩固了封建君主专制

C.加强中央对地方的管理

D.提高了地方治理能力

解析:选C。根据材料信息可知,战国时期里吏是由地方聚落自然产生的领袖人物来担任,到秦朝统一后选用无爵或低爵的平民,不再任用原来的领袖人物,打破了地方领袖人物在基层社会中的地位和权威,有利于中央对地方的控制与管理,加强了中央集权,故选C项。

二、综合题

11.阅读材料,回答问题。

古今中外,政治制度在历史变革中不断被创新。

材料一 “我想中国历史上有意义的革命,只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧、舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来贵族政治的局面;第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了。”

——梁启超《辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》

材料二 美国1787年宪法第十款规定任何一州都不得:“缔结任何条约,参加任何同盟或邦联;颁发捕获敌船许可状;铸造货币;发行纸币……”,1792年第十条修正案规定:“宪法未授予合众国、也未禁止各州行使的权利,由各州或其人民保留之。”

材料三 由今而言,东洋文明既衰颓于静止之中,而西洋文明又疲命于物质之下,为救世界之危机非有第三新文明之崛起不足以渡此危机。俄罗斯之文明诚足以当媒介东西之任,而东西文明真正之调和,则终非二种文明本身之觉醒,万不为功。

——李大钊《东西文明根本之异点》(1918年)

1.据材料一并结合所学知识,指出周朝如何打破了“部落政治” 汉朝武帝在位期间采取了哪些措施打破贵族政治的局面 试列举古代雅典和罗马打破贵族专权的事例各一项。

2.材料二中这两项规定的核心是什么 试简要评述之。

3.材料三中能救世界之危机的“第三新文明”指的是什么 结合所学知识简述李大钊是怎样宣传“第三新文明”的。

答案1.周朝:分封制。

汉朝:(逐步废除分封;)提拔身份低微士人参与中枢决策;设太学;实行察举制。

雅典:梭伦——按财产划分四个等级;(克里斯提尼——五百人会议,全开放;)伯里克利——各级官职抽签产生,公民大会经常化,陪审法庭人数众多。

罗马:习惯法到成文法,前449年《十二铜表法》。

2.中央与地方(联邦政府和各州)间分权制衡 。在加强联邦中央权力的同时,使各州保持一定的独立性,拥有一些州权;既避免了中央集权的弊端,又可以发挥地方的积极性和创造性,协调了中央和地方间的关系。

3.社会主义文明(或马克思主义)。

宣传:著书立说,发表《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》、《我的马克思主义观》等。开设课程,开坛讲学;组织团体——马克思主义学说研究会。

12.(2024·梅州高三月考)阅读材料,完成下列要求。

材料 我国历史上的国家治理的六大方面特点。

一、大一统的一元行政思想与措施 自春秋战国后,以血缘认同、文化认同、政治认同为标志的大一统思想深入人心,中央集权是封建国家治理的最基本理念和制度要素

二、“民惟邦本”的思想与措施 民本思想强调国家治理要亲民、重民、顺民。君与民、政与民的关系如何,是决定国家兴衰的关键

三、选贤任能思想与措施 选贤任能的思想和措施在春秋战国之际兴起,在秦汉以后日渐成熟,完善吏制、德先才后、人尽其才是显著特点

四、社会治理思想与措施 社会治理是我国历史上国家治理的基本内容,涵盖了乡村治理、知晓民情、社会救助

五、德法相依思想与措施 “礼法并用”“德主刑辅”是国家治理的重要思想,具体表现为律令制定、“法”通过律令表现出来、慎用刑罚、权力制衡、礼乐教化

六、“治安中国”与“华夷一家” 在统一多民族国家的长期历史发展过程中,形成了边疆与民族治理的许多具体措施,如边疆开拓与移民实边、因俗而治与移风易俗

——摘编自卜宪群《我国历史上的国家治理》

结合所学知识,选取材料中我国历史上的国家治理的任意三个方面的特点,就中国古代某一历史时期的具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰)

解析:根据题目要求,首先需要选取材料中我国历史上的国家治理的任意三个方面的特点,如可以选取“大一统的一元行政思想与措施”“选贤任能思想与措施”“‘治安中国’与‘华夷一家’”,然后明确历史时期,结合所学可选取汉武帝时期;接下来要结合所学汉武帝加强中央集权的措施、选官制度和边疆举措等展开阐述。

答案:示例

选取的国家治理的特点:①大一统的一元行政思想与措施,②选贤任能思想与措施,③“治安中国”与“华夷一家”。

对应历史时期:汉武帝时期。(学生能按材料选取3个国家治理特点且与选取的历史时期相匹配即可)

史实论证:①在一元行政方面,实行“推恩令”、设置刺史、打击地方豪强、盐铁官营、重农抑商、尊崇儒术等一系列措施,强化中央集权,维护大一统。

②在选贤任能方面,汉武帝推行察举制,依据品德、才能、名望等因素选拔人才,推动官僚政治的发展。

③在开疆拓土方面,汉武帝北击匈奴,设置河西四郡,派遣张骞出使西域,推动了统一多民族封建国家的巩固。

一、选择题

1. (2023·高考全国新课标卷)汉武帝时设置十三州部,州部可以推举秀才。东汉,“州里”“州闾”“州党”等语汇逐渐行用,意为同乡,州刺史被尊称为“使君”。东汉后期,以州为中心的地域观念逐渐形成,这在当时( )

A.推动了察举制度的形成

B.不利于统一国家的巩固

C.有利于抑制豪强的势力

D.强化了监察制度的效力

2. (2023·高考江苏卷)建安十八年(213),曹操以汉献帝的名义下诏恢复古代九州之制,“省幽、并州,以其郡国并于冀州”,裁撤本为孙权控制的交州。至建安二十四年,将全国州数始终维持在九个。曹操复古改制的实践体现了( )

A.魏国在三国中占据优势

B.大一统思想的历史传承

C.东汉朝廷政令执行通畅

D.地方行政层级持续变化

3. (2024·深圳高三调研)文献与出土资料均反映秦朝文书来往十分繁密。秦朝建立了以邮传为中心的文书传送系统,各级官僚机构以文书推行行政管理,秦始皇日夜批阅大量文书。材料能够说明( )

A.“书同文”取得了显著效益

B.全国信息交流主要依靠文书传递

C.“车同轨”发挥出巨大作用

D.中央集权国家治理中文书的价值

4. (2024·大湾区一模)秦律针对不孝的惩罚很细致,将不孝视为重罪,鼓励父母告发子女不孝,针对不孝施以流放、断足等严厉的刑罚,赡养老人逐渐成为强制性义务。这反映出秦代( )

A.社会稳定是施政的重要考量

B.改变了以法为教的治国方针

C.尝试采用外儒内法统治策略

D.维护纲常伦纪是其立国根基

5. (2024·广东四校高三联考)汉代太学创立之初即“设科射策”,对学生每年考试一次,考试合格的按成绩的高低除授不同的官职。“能通一艺以上,补文学掌故缺;其高第可以为郎中,太常籍奏。……其不事学若下材,及不能通一艺,辄罢之。”据此可知,西汉太学( )

A.生员出仕需经过严格的考试

B.是西汉官员选拔的唯一来源

C.以分科目为主要考试形式

D.考试内容为四书五经

6. (2024·东莞高三月考)东汉统治者为防止地方官相互庇护而推行了“三互法”,规定:甲州人士在乙州为官,同时乙州人士又在丙州为官,则丙州人士不但不能到乙州为官,也不能到甲州为官;三州的婚姻之家也是如此。其做法在客观上( )

A.遏制了豪强的发展

B.促进了文化的融合

C.限制了官员的特权

D.保障了吏治的清明

7.(2024·茂名一模)两汉时期,在西南边疆少数民族聚居区设置边郡。在边郡辖区,既设置太守、边郡都尉等流官,又设置侯王、将相等土官;边郡太守缴纳境内的田赋和口赋等赋税,可减可免;同时要求蛮夷君长解纳土贡,形成了边郡“以其故俗治,无赋税”的局面。这些措施( )

A.推动了土司制度的确立

B.加强了汉王朝中央政府对地方的控制

C.确保了民族关系的稳定

D.有利于中华民族多元一体格局的发展

8.(2024·江门高三上期中)汉代良吏的一个重要特征就是反对严刑峻法、大肆株连,如西汉黄霸“力行教化而后诛罚,务在成就全安长吏”,东汉秦彭“吏有过咎,罢遣而已,不加耻辱。百姓怀爱,莫有欺犯”。这一司法实践( )

A.促成儒学正统地位确立

B.体现了无为而治的特征

C.适应了治国理念的调整

D.反映了监察制度的缺失

9.(2024·深圳高三月考)西周在选任官员时,推行“六德”“六行”的道德等级体系。“六德”即“知、仁、圣、义、中、和”,“六行”即“孝、友、睦、姻、任、恤”。这种做法( )

A.适应了宗法礼制的要求

B.完善了官员考核制度

C.推动了官僚政治的建立

D.增加了儒生入仕机会

10.战国时秦国借助民间自治秩序,任用聚落中自然产生的领袖人物为里吏,辅助官僚行政体系施政。但在秦统一后调整了里吏选任原则,选用无爵或低爵平民担任典、老,将基层社会中原有领袖人物排除在里吏群体之外。这一举措( )

A.削弱了地方官吏的职权

B.巩固了封建君主专制

C.加强中央对地方的管理

D.提高了地方治理能力

二、综合题

11.阅读材料,回答问题。

古今中外,政治制度在历史变革中不断被创新。

材料一 “我想中国历史上有意义的革命,只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧、舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来贵族政治的局面;第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了。”

——梁启超《辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》

材料二 美国1787年宪法第十款规定任何一州都不得:“缔结任何条约,参加任何同盟或邦联;颁发捕获敌船许可状;铸造货币;发行纸币……”,1792年第十条修正案规定:“宪法未授予合众国、也未禁止各州行使的权利,由各州或其人民保留之。”

材料三 由今而言,东洋文明既衰颓于静止之中,而西洋文明又疲命于物质之下,为救世界之危机非有第三新文明之崛起不足以渡此危机。俄罗斯之文明诚足以当媒介东西之任,而东西文明真正之调和,则终非二种文明本身之觉醒,万不为功。

——李大钊《东西文明根本之异点》(1918年)

1.据材料一并结合所学知识,指出周朝如何打破了“部落政治” 汉朝武帝在位期间采取了哪些措施打破贵族政治的局面 试列举古代雅典和罗马打破贵族专权的事例各一项。

2.材料二中这两项规定的核心是什么 试简要评述之。

3.材料三中能救世界之危机的“第三新文明”指的是什么 结合所学知识简述李大钊是怎样宣传“第三新文明”的。

12.(2024·梅州高三月考)阅读材料,完成下列要求。

材料 我国历史上的国家治理的六大方面特点。

一、大一统的一元行政思想与措施 自春秋战国后,以血缘认同、文化认同、政治认同为标志的大一统思想深入人心,中央集权是封建国家治理的最基本理念和制度要素

二、“民惟邦本”的思想与措施 民本思想强调国家治理要亲民、重民、顺民。君与民、政与民的关系如何,是决定国家兴衰的关键

三、选贤任能思想与措施 选贤任能的思想和措施在春秋战国之际兴起,在秦汉以后日渐成熟,完善吏制、德先才后、人尽其才是显著特点

四、社会治理思想与措施 社会治理是我国历史上国家治理的基本内容,涵盖了乡村治理、知晓民情、社会救助

五、德法相依思想与措施 “礼法并用”“德主刑辅”是国家治理的重要思想,具体表现为律令制定、“法”通过律令表现出来、慎用刑罚、权力制衡、礼乐教化

六、“治安中国”与“华夷一家” 在统一多民族国家的长期历史发展过程中,形成了边疆与民族治理的许多具体措施,如边疆开拓与移民实边、因俗而治与移风易俗

——摘编自卜宪群《我国历史上的国家治理》

结合所学知识,选取材料中我国历史上的国家治理的任意三个方面的特点,就中国古代某一历史时期的具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰)

先秦至秦汉的国家制度与社会治理

一、选择题

1. (2023·高考全国新课标卷)汉武帝时设置十三州部,州部可以推举秀才。东汉,“州里”“州闾”“州党”等语汇逐渐行用,意为同乡,州刺史被尊称为“使君”。东汉后期,以州为中心的地域观念逐渐形成,这在当时( )

A.推动了察举制度的形成

B.不利于统一国家的巩固

C.有利于抑制豪强的势力

D.强化了监察制度的效力

解析:选B。材料“州部可以推举秀才”说明州的权力有所扩大。根据材料“‘州里’‘州闾’‘州党’等语汇逐渐行用”“以州为中心的地域观念逐渐形成”并结合所学可知,东汉后期“州”开始正式作为行政区出现,原本的“十三州”监察区开始正式成为行政区划,而其行政长官权力也随之大增,这容易导致地方豪强割据,不利于统一国家的巩固,故B项正确。察举制是西汉时期形成的自下而上举荐人才的制度,排除A项;东汉时期,以州为中心的地域观念的逐渐形成容易导致地方出现豪强势力,“抑制”表述错误,排除C项;东汉时期,州刺史成为地方的行政长官,不再是中央派往地方的监察官,这并未强化监察制度的效力,排除D项。

2. (2023·高考江苏卷)建安十八年(213),曹操以汉献帝的名义下诏恢复古代九州之制,“省幽、并州,以其郡国并于冀州”,裁撤本为孙权控制的交州。至建安二十四年,将全国州数始终维持在九个。曹操复古改制的实践体现了( )

A.魏国在三国中占据优势

B.大一统思想的历史传承

C.东汉朝廷政令执行通畅

D.地方行政层级持续变化

解析:选B。根据材料可知,曹操以汉献帝的名义下诏恢复古代九州之制,体现了曹操受汉代大一统思想的影响,B项正确。材料没有涉及三国的对比,排除A项;曹操并不代表东汉政权,排除C项;曹操的改制并没有持续下去,排除D项。

3. (2024·深圳高三调研)文献与出土资料均反映秦朝文书来往十分繁密。秦朝建立了以邮传为中心的文书传送系统,各级官僚机构以文书推行行政管理,秦始皇日夜批阅大量文书。材料能够说明( )

A.“书同文”取得了显著效益

B.全国信息交流主要依靠文书传递

C.“车同轨”发挥出巨大作用

D.中央集权国家治理中文书的价值

解析:选D。秦统一后,为了加强中央集权,上传下达,建立了“文书制度”,所以在秦朝统一的中央集权国家治理中,文书发挥着重要作用,故选D项。“书同文”是指统一文字,不同于“文书制度”,排除A项;“主要依靠文书传递”的说法过于绝对,排除B项;材料反映的是秦朝的文书制度,与“车同轨”无关,排除C项。

4. (2024·大湾区一模)秦律针对不孝的惩罚很细致,将不孝视为重罪,鼓励父母告发子女不孝,针对不孝施以流放、断足等严厉的刑罚,赡养老人逐渐成为强制性义务。这反映出秦代( )

A.社会稳定是施政的重要考量

B.改变了以法为教的治国方针

C.尝试采用外儒内法统治策略

D.维护纲常伦纪是其立国根基

解析:选A。根据材料可知,秦律针对不孝的惩罚很细致和严厉,律法中融入孝,有助于维持社会秩序的稳定,从而巩固统治,反映出秦代社会稳定是施政的重要考量,故选A项。“以法为教”“以吏为师”是秦统一后实行的选官制度,材料依然强调秦律,说明这一政策并未改变,排除B项;汉朝开始采用外儒内法的统治策略,排除C项;“维护纲常伦纪”是儒家思想,秦朝治国以法家思想为核心,排除D项。

5. (2024·广东四校高三联考)汉代太学创立之初即“设科射策”,对学生每年考试一次,考试合格的按成绩的高低除授不同的官职。“能通一艺以上,补文学掌故缺;其高第可以为郎中,太常籍奏。……其不事学若下材,及不能通一艺,辄罢之。”据此可知,西汉太学( )

A.生员出仕需经过严格的考试

B.是西汉官员选拔的唯一来源

C.以分科目为主要考试形式

D.考试内容为四书五经

解析:选A。据材料“考试合格的按成绩的高低除授不同的官职”“其不事学……辄罢之”可知,汉代每年都要考试太学生的学问和才能,并按考试成绩的高低授予相应官职或除名,说明西汉太学生员出仕需经过严格的考试,故选A项。“唯一”说法错误,西汉官员选拔的方式还有察举制、征辟制等,排除B项;材料未体现分科目进行考试,排除C项;南宋朱熹从《礼记》中抽出《大学》《中庸》两篇文章,加上《论语》《孟子》,合编为“四书”,与材料时间不符,排除D项。

6. (2024·东莞高三月考)东汉统治者为防止地方官相互庇护而推行了“三互法”,规定:甲州人士在乙州为官,同时乙州人士又在丙州为官,则丙州人士不但不能到乙州为官,也不能到甲州为官;三州的婚姻之家也是如此。其做法在客观上( )

A.遏制了豪强的发展

B.促进了文化的融合

C.限制了官员的特权

D.保障了吏治的清明

解析:选A。据题意可知,东汉统治者采取的“三互法”避免了地方官员之间的相互串联和勾结,能够在一定程度上防止地方势力的坐大,从而遏制地方豪强的发展,故选A项。这一做法客观上遏制了地方豪强发展,并不是为了促进文化融合,排除B项;“三互法”仅仅是对官员的任职地点做了限制,而非限制官员特权,排除C项;这一做法并不一定能够保障吏治的清明,排除D项。

7.(2024·茂名一模)两汉时期,在西南边疆少数民族聚居区设置边郡。在边郡辖区,既设置太守、边郡都尉等流官,又设置侯王、将相等土官;边郡太守缴纳境内的田赋和口赋等赋税,可减可免;同时要求蛮夷君长解纳土贡,形成了边郡“以其故俗治,无赋税”的局面。这些措施( )

A.推动了土司制度的确立

B.加强了汉王朝中央政府对地方的控制

C.确保了民族关系的稳定

D.有利于中华民族多元一体格局的发展

解析:选D。据题干可知,两汉时期,政府在西南边疆少数民族聚居区设置边郡,政治上既有中央直接控制的流官,又有侯王、将相等土官,经济上也实行两套制度,这有利于政府加强对边疆的管辖,巩固统一多民族国家,故选D项。土司制度形成于元朝,排除A项;题干侧重西南边疆地区,排除B项;两汉时期汉朝与匈奴等少数民族间的战争频繁,排除C项。

8.(2024·江门高三上期中)汉代良吏的一个重要特征就是反对严刑峻法、大肆株连,如西汉黄霸“力行教化而后诛罚,务在成就全安长吏”,东汉秦彭“吏有过咎,罢遣而已,不加耻辱。百姓怀爱,莫有欺犯”。这一司法实践( )

A.促成儒学正统地位确立

B.体现了无为而治的特征

C.适应了治国理念的调整

D.反映了监察制度的缺失

解析:选C。汉代吸取秦朝因严刑峻法而亡国的教训,注意减轻刑罚,汉代良吏反对严刑峻法、大肆株连,适应了治国理念的调整,故选C项。汉武帝采纳董仲舒的建议,尊崇儒术,促成儒学正统地位确立,排除A项;西汉初年实行“无为而治”,而材料所述内容还涉及东汉,排除B项;材料体现不出监察制度的缺失,排除D项。

9.(2024·深圳高三月考)西周在选任官员时,推行“六德”“六行”的道德等级体系。“六德”即“知、仁、圣、义、中、和”,“六行”即“孝、友、睦、姻、任、恤”。这种做法( )

A.适应了宗法礼制的要求

B.完善了官员考核制度

C.推动了官僚政治的建立

D.增加了儒生入仕机会

解析:选A。根据材料并结合所学可知,西周实行世官制,“六德”主要是道德标准,“六行”主要是宗法伦理,这适应了宗法礼制对选官的要求,故选A项。材料体现了选官制度,而非官员考核制度,排除B项;西周实行贵族政治,官僚政治在战国时期才开始产生,排除C项;西周时期儒生群体尚未出现,排除D项。

10.战国时秦国借助民间自治秩序,任用聚落中自然产生的领袖人物为里吏,辅助官僚行政体系施政。但在秦统一后调整了里吏选任原则,选用无爵或低爵平民担任典、老,将基层社会中原有领袖人物排除在里吏群体之外。这一举措( )

A.削弱了地方官吏的职权

B.巩固了封建君主专制

C.加强中央对地方的管理

D.提高了地方治理能力

解析:选C。根据材料信息可知,战国时期里吏是由地方聚落自然产生的领袖人物来担任,到秦朝统一后选用无爵或低爵的平民,不再任用原来的领袖人物,打破了地方领袖人物在基层社会中的地位和权威,有利于中央对地方的控制与管理,加强了中央集权,故选C项。

二、综合题

11.阅读材料,回答问题。

古今中外,政治制度在历史变革中不断被创新。

材料一 “我想中国历史上有意义的革命,只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧、舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来贵族政治的局面;第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了。”

——梁启超《辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》

材料二 美国1787年宪法第十款规定任何一州都不得:“缔结任何条约,参加任何同盟或邦联;颁发捕获敌船许可状;铸造货币;发行纸币……”,1792年第十条修正案规定:“宪法未授予合众国、也未禁止各州行使的权利,由各州或其人民保留之。”

材料三 由今而言,东洋文明既衰颓于静止之中,而西洋文明又疲命于物质之下,为救世界之危机非有第三新文明之崛起不足以渡此危机。俄罗斯之文明诚足以当媒介东西之任,而东西文明真正之调和,则终非二种文明本身之觉醒,万不为功。

——李大钊《东西文明根本之异点》(1918年)

1.据材料一并结合所学知识,指出周朝如何打破了“部落政治” 汉朝武帝在位期间采取了哪些措施打破贵族政治的局面 试列举古代雅典和罗马打破贵族专权的事例各一项。

2.材料二中这两项规定的核心是什么 试简要评述之。

3.材料三中能救世界之危机的“第三新文明”指的是什么 结合所学知识简述李大钊是怎样宣传“第三新文明”的。

答案1.周朝:分封制。

汉朝:(逐步废除分封;)提拔身份低微士人参与中枢决策;设太学;实行察举制。

雅典:梭伦——按财产划分四个等级;(克里斯提尼——五百人会议,全开放;)伯里克利——各级官职抽签产生,公民大会经常化,陪审法庭人数众多。

罗马:习惯法到成文法,前449年《十二铜表法》。

2.中央与地方(联邦政府和各州)间分权制衡 。在加强联邦中央权力的同时,使各州保持一定的独立性,拥有一些州权;既避免了中央集权的弊端,又可以发挥地方的积极性和创造性,协调了中央和地方间的关系。

3.社会主义文明(或马克思主义)。

宣传:著书立说,发表《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》、《我的马克思主义观》等。开设课程,开坛讲学;组织团体——马克思主义学说研究会。

12.(2024·梅州高三月考)阅读材料,完成下列要求。

材料 我国历史上的国家治理的六大方面特点。

一、大一统的一元行政思想与措施 自春秋战国后,以血缘认同、文化认同、政治认同为标志的大一统思想深入人心,中央集权是封建国家治理的最基本理念和制度要素

二、“民惟邦本”的思想与措施 民本思想强调国家治理要亲民、重民、顺民。君与民、政与民的关系如何,是决定国家兴衰的关键

三、选贤任能思想与措施 选贤任能的思想和措施在春秋战国之际兴起,在秦汉以后日渐成熟,完善吏制、德先才后、人尽其才是显著特点

四、社会治理思想与措施 社会治理是我国历史上国家治理的基本内容,涵盖了乡村治理、知晓民情、社会救助

五、德法相依思想与措施 “礼法并用”“德主刑辅”是国家治理的重要思想,具体表现为律令制定、“法”通过律令表现出来、慎用刑罚、权力制衡、礼乐教化

六、“治安中国”与“华夷一家” 在统一多民族国家的长期历史发展过程中,形成了边疆与民族治理的许多具体措施,如边疆开拓与移民实边、因俗而治与移风易俗

——摘编自卜宪群《我国历史上的国家治理》

结合所学知识,选取材料中我国历史上的国家治理的任意三个方面的特点,就中国古代某一历史时期的具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰)

解析:根据题目要求,首先需要选取材料中我国历史上的国家治理的任意三个方面的特点,如可以选取“大一统的一元行政思想与措施”“选贤任能思想与措施”“‘治安中国’与‘华夷一家’”,然后明确历史时期,结合所学可选取汉武帝时期;接下来要结合所学汉武帝加强中央集权的措施、选官制度和边疆举措等展开阐述。

答案:示例

选取的国家治理的特点:①大一统的一元行政思想与措施,②选贤任能思想与措施,③“治安中国”与“华夷一家”。

对应历史时期:汉武帝时期。(学生能按材料选取3个国家治理特点且与选取的历史时期相匹配即可)

史实论证:①在一元行政方面,实行“推恩令”、设置刺史、打击地方豪强、盐铁官营、重农抑商、尊崇儒术等一系列措施,强化中央集权,维护大一统。

②在选贤任能方面,汉武帝推行察举制,依据品德、才能、名望等因素选拔人才,推动官僚政治的发展。

③在开疆拓土方面,汉武帝北击匈奴,设置河西四郡,派遣张骞出使西域,推动了统一多民族封建国家的巩固。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理