第五单元 鸦片战争后国家出路的探索 综合训练(含答案)统编版历史

文档属性

| 名称 | 第五单元 鸦片战争后国家出路的探索 综合训练(含答案)统编版历史 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

鸦片战争后国家出路的探索

一、选择题

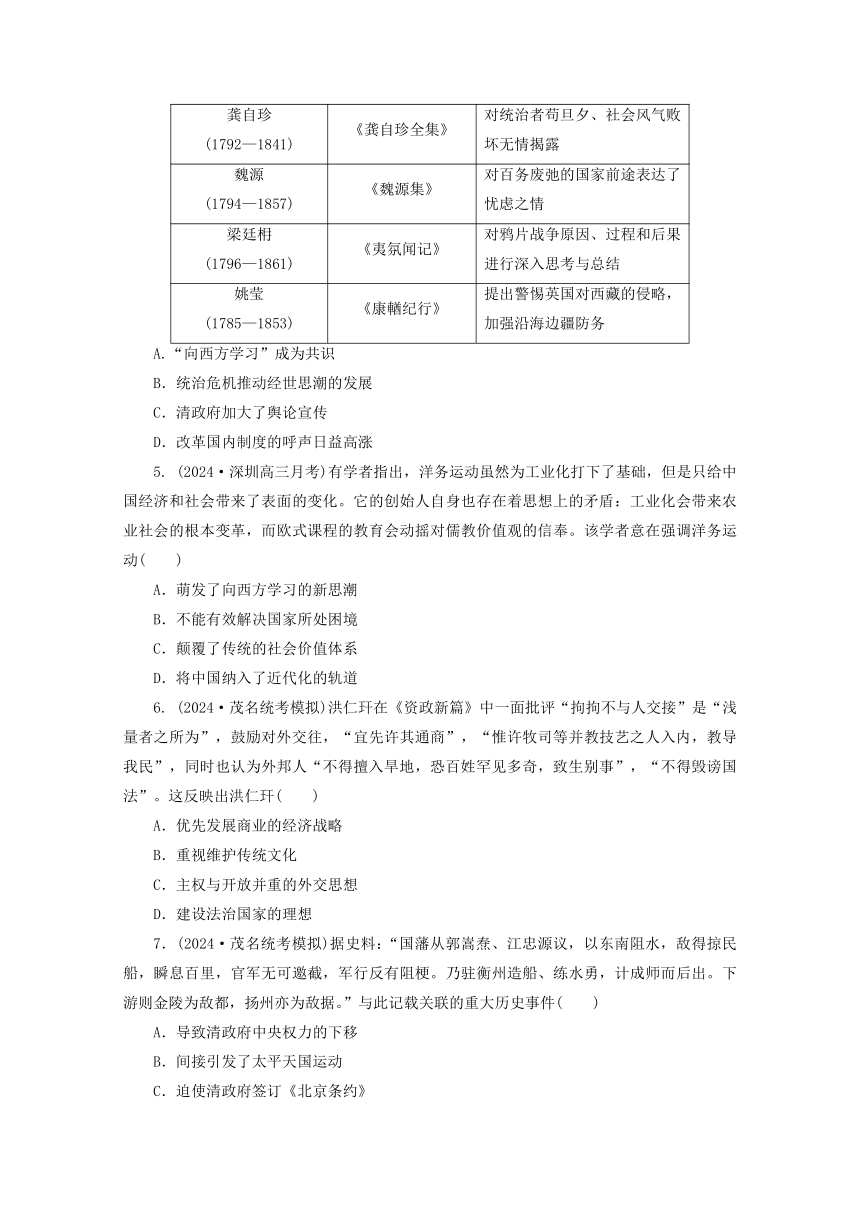

1. (2023·高考湖北卷)下表是有关太平天国运动领导人洪秀全的描述,对此解读最准确的是( )

来源 内容

太平天国方面 躯长大,面微圆而白,鼻高耳圆而小,其声音响亮而沉重,笑时屋为之震,有极大之膂力与极敏捷之知觉

清廷方面 身材魁硕,赤面高颧,有须,粗通文墨,素无赖,日事赌博;体质肥钝,了无异人处

民国前后 革命党人 面长丰满,红须,手垂过膝;身干长大,富雄姿,豪迈博学,治《春秋》《汉书》

A.不同史料对人物的记载不同

B.不同的描述体现人物的多面性

C.不同立场影响对人物的描述

D.不同时期对人物描述有所侧重

2. (2023·高考海南卷)轮船招商局采用“官督商办”的经营管理模式。创办初期,李鸿章通过允许其承运官物、免税、贷款和缓息等多种途径,使它在与外国轮运公司的竞争中未曾处于劣势。从1874年到1892年,年年盈利。由此可知,该局( )

A.得益官方扶助,实力匹敌洋商

B.过于依赖官方,不利自身成长

C.专意谋取贴补,影响竞争公平

D.享有垄断特权,助推同业发展

3. (2023·高考辽宁卷)1842年,清廷拟照英军兵船式样造新船,“并以船炮图说,饬江苏、福建、浙江三省督抚详勘”。浙江巡抚认为现有旧船“虽不能争胜于外洋,尚可牵制于内港”,“与其务高大之名”,不若造“适用之船”,其他督抚亦有相似意见。道光皇帝遂决定“暂缓办理”。这反映出( )

A.因循守旧思想阻碍革新

B.中央与地方矛盾尖锐

C.中体西用思想影响广泛

D.清政府行政效率低下

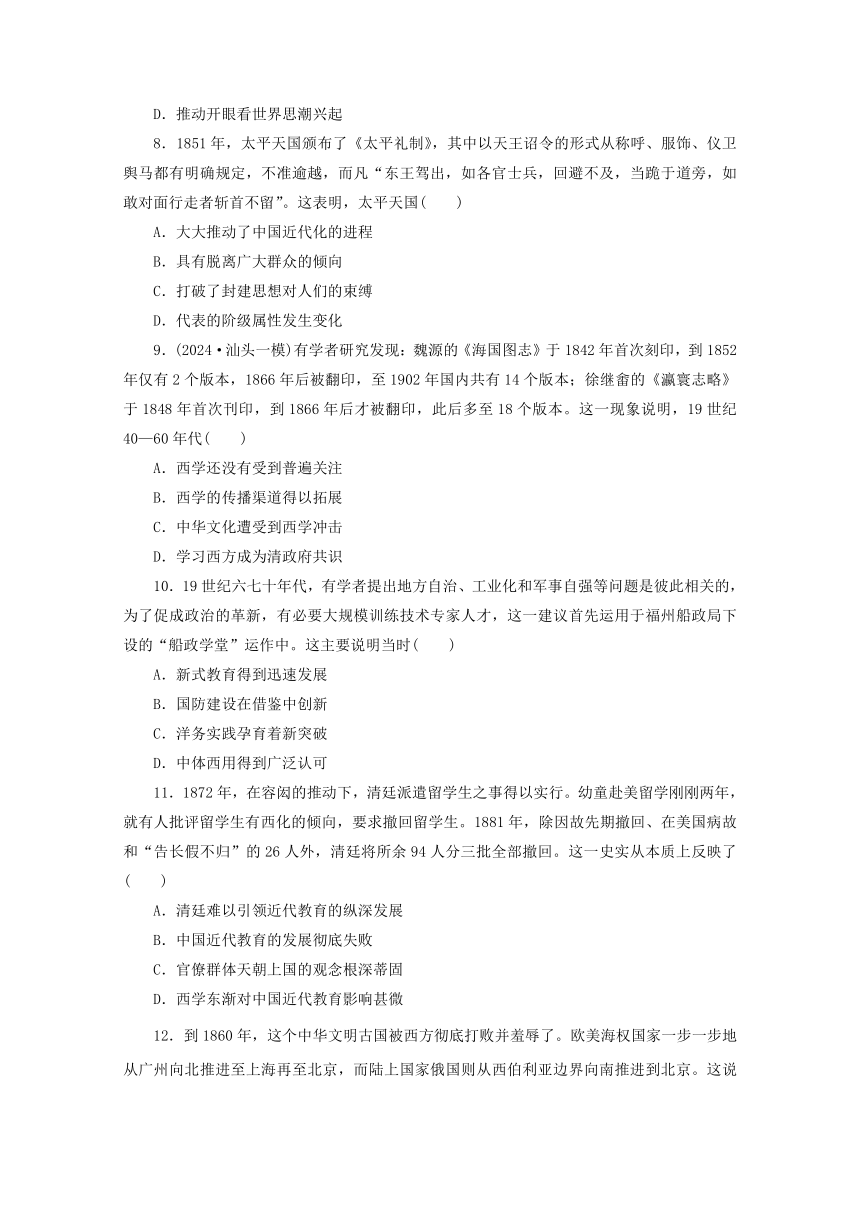

4. (2024·江门高三校联考阶段练习)下表所示为19世纪中期的部分作品。据表可知,这一时期( )

代表人物及时间 作品名称 主要内容

龚自珍 (1792—1841) 《龚自珍全集》 对统治者苟旦夕、社会风气败坏无情揭露

魏源 (1794—1857) 《魏源集》 对百务废弛的国家前途表达了忧虑之情

梁廷枏 (1796—1861) 《夷氛闻记》 对鸦片战争原因、过程和后果进行深入思考与总结

姚莹 (1785—1853) 《康輶纪行》 提出警惕英国对西藏的侵略,加强沿海边疆防务

A.“向西方学习”成为共识

B.统治危机推动经世思潮的发展

C.清政府加大了舆论宣传

D.改革国内制度的呼声日益高涨

5. (2024·深圳高三月考)有学者指出,洋务运动虽然为工业化打下了基础,但是只给中国经济和社会带来了表面的变化。它的创始人自身也存在着思想上的矛盾:工业化会带来农业社会的根本变革,而欧式课程的教育会动摇对儒教价值观的信奉。该学者意在强调洋务运动( )

A.萌发了向西方学习的新思潮

B.不能有效解决国家所处困境

C.颠覆了传统的社会价值体系

D.将中国纳入了近代化的轨道

6. (2024·茂名统考模拟)洪仁玕在《资政新篇》中一面批评“拘拘不与人交接”是“浅量者之所为”,鼓励对外交往,“宜先许其通商”,“惟许牧司等并教技艺之人入内,教导我民”,同时也认为外邦人“不得擅入旱地,恐百姓罕见多奇,致生别事”,“不得毁谤国法”。这反映出洪仁玕( )

A.优先发展商业的经济战略

B.重视维护传统文化

C.主权与开放并重的外交思想

D.建设法治国家的理想

7.(2024·茂名统考模拟)据史料:“国藩从郭嵩焘、江忠源议,以东南阻水,敌得掠民船,瞬息百里,官军无可邀截,军行反有阻梗。乃驻衡州造船、练水勇,计成师而后出。下游则金陵为敌都,扬州亦为敌据。”与此记载关联的重大历史事件( )

A.导致清政府中央权力的下移

B.间接引发了太平天国运动

C.迫使清政府签订《北京条约》

D.推动开眼看世界思潮兴起

8.1851年,太平天国颁布了《太平礼制》,其中以天王诏令的形式从称呼、服饰、仪卫舆马都有明确规定,不准逾越,而凡“东王驾出,如各官士兵,回避不及,当跪于道旁,如敢对面行走者斩首不留”。这表明,太平天国( )

A.大大推动了中国近代化的进程

B.具有脱离广大群众的倾向

C.打破了封建思想对人们的束缚

D.代表的阶级属性发生变化

9.(2024·汕头一模)有学者研究发现:魏源的《海国图志》于1842年首次刻印,到1852年仅有2个版本,1866年后被翻印,至1902年国内共有14个版本;徐继畬的《瀛寰志略》于1848年首次刊印,到1866年后才被翻印,此后多至18个版本。这一现象说明,19世纪40—60年代( )

A.西学还没有受到普遍关注

B.西学的传播渠道得以拓展

C.中华文化遭受到西学冲击

D.学习西方成为清政府共识

10.19世纪六七十年代,有学者提出地方自治、工业化和军事自强等问题是彼此相关的,为了促成政治的革新,有必要大规模训练技术专家人才,这一建议首先运用于福州船政局下设的“船政学堂”运作中。这主要说明当时( )

A.新式教育得到迅速发展

B.国防建设在借鉴中创新

C.洋务实践孕育着新突破

D.中体西用得到广泛认可

11.1872年,在容闳的推动下,清廷派遣留学生之事得以实行。幼童赴美留学刚刚两年,就有人批评留学生有西化的倾向,要求撤回留学生。1881年,除因故先期撤回、在美国病故和“告长假不归”的26人外,清廷将所余94人分三批全部撤回。这一史实从本质上反映了( )

A.清廷难以引领近代教育的纵深发展

B.中国近代教育的发展彻底失败

C.官僚群体天朝上国的观念根深蒂固

D.西学东渐对中国近代教育影响甚微

12.到1860年,这个中华文明古国被西方彻底打败并羞辱了。欧美海权国家一步一步地从广州向北推进至上海再至北京,而陆上国家俄国则从西伯利亚边界向南推进到北京。这说明第二次鸦片战争( )

A.促进了中国开始向西方学习

B.使中国丧失了完整的独立主权

C.进一步加剧了中华民族危机

D.将农民起义推到了历史的高峰

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 为了适应外商对农产品业已增加了的需要……新贸易市场尚待确立,新部署尚待进行。自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩展有限而感到的许多失望……届时我们当有权要求中英条约的修订……我们可以希望,英、法、美交涉人员通力合作……将更能影响中国政府去履行对目前事情的改进。

——1854年2月13日英国《克勒拉

得恩伯爵致包令函》

材料二 务须让西方列强进入中华帝国的北方口岸和首都,马戛尔尼那时的岁月已经远去,如今要与天子本人,而不是地方代表,要在朝廷宫中,而不是在总督府等衙门,继续商谈已从帝国南部或中部重镇开始的关系。

——[法]高第《中国与西方列强关系史》

(1)材料一中英国人对鸦片战争的结果表现出什么态度?材料一中哪一句话最能反映英国要求“修约”的原因?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析第二次鸦片战争对中国的影响。

鸦片战争后国家出路的探索

一、选择题

1. (2023·高考湖北卷)下表是有关太平天国运动领导人洪秀全的描述,对此解读最准确的是( )

来源 内容

太平天国方面 躯长大,面微圆而白,鼻高耳圆而小,其声音响亮而沉重,笑时屋为之震,有极大之膂力与极敏捷之知觉

清廷方面 身材魁硕,赤面高颧,有须,粗通文墨,素无赖,日事赌博;体质肥钝,了无异人处

民国前后 革命党人 面长丰满,红须,手垂过膝;身干长大,富雄姿,豪迈博学,治《春秋》《汉书》

A.不同史料对人物的记载不同

B.不同的描述体现人物的多面性

C.不同立场影响对人物的描述

D.不同时期对人物描述有所侧重

解析:选C。太平天国运动提出“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”的主张等迎合了农民阶级的需要,故太平天国方面对洪秀全作出了较高的评价;太平天国运动将斗争的矛头指向清政府,沉重打击了清政府的统治,故清政府对洪秀全形象的描述相对较差;而民国前后革命派认为,只有推翻清政府,才能把中国从半殖民地半封建社会的深渊里救出来,而洪秀全领导的太平天国运动为后来的革命积累了宝贵的经验,故革命党人对洪秀全的评价基本是肯定的。由此可知,不同立场影响对人物的描述,C项正确。

2. (2023·高考海南卷)轮船招商局采用“官督商办”的经营管理模式。创办初期,李鸿章通过允许其承运官物、免税、贷款和缓息等多种途径,使它在与外国轮运公司的竞争中未曾处于劣势。从1874年到1892年,年年盈利。由此可知,该局( )

A.得益官方扶助,实力匹敌洋商

B.过于依赖官方,不利自身成长

C.专意谋取贴补,影响竞争公平

D.享有垄断特权,助推同业发展

解析:选A。轮船招商局属于洋务运动时期的官办民用企业。李鸿章凭借其特殊的官僚关系进行管理和运作,不仅在与外商竞争中未曾处于劣势,而且还有盈余,这说明轮船招商局得益于官方扶助,实力匹敌洋商,故选A项。材料强调的是官方扶助为轮船招商局的发展提供便利,并没有体现其自身发展的不足,排除B项;洋务运动时期的民用企业是官府承办或官督商办,主要为满足军事工业需要,并不是谋取贴补,排除C项;轮船招商局打破了外国轮船公司在中国的垄断地位,抑制了外国经济势力的扩张,排除D项。

3. (2023·高考辽宁卷)1842年,清廷拟照英军兵船式样造新船,“并以船炮图说,饬江苏、福建、浙江三省督抚详勘”。浙江巡抚认为现有旧船“虽不能争胜于外洋,尚可牵制于内港”,“与其务高大之名”,不若造“适用之船”,其他督抚亦有相似意见。道光皇帝遂决定“暂缓办理”。这反映出( )

A.因循守旧思想阻碍革新

B.中央与地方矛盾尖锐

C.中体西用思想影响广泛

D.清政府行政效率低下

解析:选A。根据材料可知,清廷拟照英军兵船式样造新船,但是浙江巡抚认为现有旧船“虽不能争胜于外洋,尚可牵制于内港”,不若造“适用之船”,其他督抚亦有相似意见,道光皇帝遂决定“暂缓办理”,这反映出因循守旧思想阻碍革新,A项正确。

4. (2024·江门高三校联考阶段练习)下表所示为19世纪中期的部分作品。据表可知,这一时期( )

代表人物及时间 作品名称 主要内容

龚自珍 (1792—1841) 《龚自珍全集》 对统治者苟旦夕、社会风气败坏无情揭露

魏源 (1794—1857) 《魏源集》 对百务废弛的国家前途表达了忧虑之情

梁廷枏 (1796—1861) 《夷氛闻记》 对鸦片战争原因、过程和后果进行深入思考与总结

姚莹 (1785—1853) 《康輶纪行》 提出警惕英国对西藏的侵略,加强沿海边疆防务

A.“向西方学习”成为共识

B.统治危机推动经世思潮的发展

C.清政府加大了舆论宣传

D.改革国内制度的呼声日益高涨

解析:选B。晚清面对严重的统治危机,思想界的一些进步人士在对待社会问题上,主张经国济世,要求社会改革,革除社会弊端,以求建立理想的社会新秩序,B项正确。

5. (2024·深圳高三月考)有学者指出,洋务运动虽然为工业化打下了基础,但是只给中国经济和社会带来了表面的变化。它的创始人自身也存在着思想上的矛盾:工业化会带来农业社会的根本变革,而欧式课程的教育会动摇对儒教价值观的信奉。该学者意在强调洋务运动( )

A.萌发了向西方学习的新思潮

B.不能有效解决国家所处困境

C.颠覆了传统的社会价值体系

D.将中国纳入了近代化的轨道

解析:选B。根据材料“洋务运动虽然为工业化打下了基础,但是只给中国经济和社会带来了表面的变化”可知,该学者认为洋务运动只是给中国经济和社会带来表面的变化,而它的领导人企图以此保存农耕文明和儒家价值观,意在强调洋务运动在工业文明发展趋势下,不能有效解决国家所处困境,B项正确。

6. (2024·茂名统考模拟)洪仁玕在《资政新篇》中一面批评“拘拘不与人交接”是“浅量者之所为”,鼓励对外交往,“宜先许其通商”,“惟许牧司等并教技艺之人入内,教导我民”,同时也认为外邦人“不得擅入旱地,恐百姓罕见多奇,致生别事”,“不得毁谤国法”。这反映出洪仁玕( )

A.优先发展商业的经济战略

B.重视维护传统文化

C.主权与开放并重的外交思想

D.建设法治国家的理想

解析:选C。根据材料中的“鼓励对外交往”“宜先许其通商”和“不得擅入旱地”“不得毁谤国法”可知,洪仁玕既主张对外开放,又反对外邦人干涉内政,C项正确。

7.(2024·茂名统考模拟)据史料:“国藩从郭嵩焘、江忠源议,以东南阻水,敌得掠民船,瞬息百里,官军无可邀截,军行反有阻梗。乃驻衡州造船、练水勇,计成师而后出。下游则金陵为敌都,扬州亦为敌据。”与此记载关联的重大历史事件( )

A.导致清政府中央权力的下移

B.间接引发了太平天国运动

C.迫使清政府签订《北京条约》

D.推动开眼看世界思潮兴起

解析:选A。据题干信息并结合所学可知,这一事件为太平天国运动,在镇压太平天国运动过程中,湘淮系官僚集团崛起,中央权力下移,故选A项。太平天国运动已经爆发,排除B项;第二次鸦片战争中清廷战败,英法联军迫使清政府签订《北京条约》,排除C项;开眼看世界发生于第一次鸦片战争后,排除D项。

8.1851年,太平天国颁布了《太平礼制》,其中以天王诏令的形式从称呼、服饰、仪卫舆马都有明确规定,不准逾越,而凡“东王驾出,如各官士兵,回避不及,当跪于道旁,如敢对面行走者斩首不留”。这表明,太平天国( )

A.大大推动了中国近代化的进程

B.具有脱离广大群众的倾向

C.打破了封建思想对人们的束缚

D.代表的阶级属性发生变化

解析:选B。据材料信息及所学可知,太平天国颁布的礼制规定,体现了等级森严的特点,与人民的利益不符,具有脱离广大群众的倾向,故选B项。材料说明太平天国的礼制规定体现了等级森严的特点,不利于推动中国近代化的进程,排除A项;材料说明太平天国的礼制规定体现了封建思想对人们的束缚,排除C项;太平天国代表的阶级属性仍是属于农民阶级,排除D项。

9.(2024·汕头一模)有学者研究发现:魏源的《海国图志》于1842年首次刻印,到1852年仅有2个版本,1866年后被翻印,至1902年国内共有14个版本;徐继畬的《瀛寰志略》于1848年首次刊印,到1866年后才被翻印,此后多至18个版本。这一现象说明,19世纪40—60年代( )

A.西学还没有受到普遍关注

B.西学的传播渠道得以拓展

C.中华文化遭受到西学冲击

D.学习西方成为清政府共识

解析:选A。据题干可知,魏源和徐继畬介绍西方历史地理的《海国图志》和《瀛寰志略》两本书,均在19世纪40年代“首印”,但直到19世纪60年代才“被翻印”,说明从19世纪40年代至60年代中间的20年左右,这两本介绍西方历史地理的书并未受到普遍关注,故选A项。两本书的传播渠道都是翻印,排除B项;当时西学在中国的传播是比较有限的,不足以冲击中国文化,排除C项;材料论及的是西学在中国的传播比较缓慢,范围比较有限,开明派主张学习西方技术,顽固派抵制西学,未实现学习西方的共识,排除D项。

10.19世纪六七十年代,有学者提出地方自治、工业化和军事自强等问题是彼此相关的,为了促成政治的革新,有必要大规模训练技术专家人才,这一建议首先运用于福州船政局下设的“船政学堂”运作中。这主要说明当时( )

A.新式教育得到迅速发展

B.国防建设在借鉴中创新

C.洋务实践孕育着新突破

D.中体西用得到广泛认可

解析:选C。据材料信息可知,该学者将“地方自治、工业化和军事自强”与“政治的革新”联系起来,说明其主张洋务实践需要突破器物层面,且人才的培养有助于推动中国的近代化,体现了洋务运动孕育着新突破,故选C项。仅一个新式学堂不能体现新式教育的迅速发展,排除A项;材料不涉及国防建设的“借鉴”与“创新”,排除B项;19世纪六七十年代,顽固派并不认同“中体西用”,排除D项。

11.1872年,在容闳的推动下,清廷派遣留学生之事得以实行。幼童赴美留学刚刚两年,就有人批评留学生有西化的倾向,要求撤回留学生。1881年,除因故先期撤回、在美国病故和“告长假不归”的26人外,清廷将所余94人分三批全部撤回。这一史实从本质上反映了( )

A.清廷难以引领近代教育的纵深发展

B.中国近代教育的发展彻底失败

C.官僚群体天朝上国的观念根深蒂固

D.西学东渐对中国近代教育影响甚微

解析:选A。据题意可知,在留美幼童出国后不久,清政府就因为国内的批评而逐步将留学生撤回,由此可知,清政府无法引领近代教育的纵深发展,故选A项。“彻底失败”的说法过于夸大,排除B项;批评留美幼童的群体不一定是官僚群体,排除C项;材料未体现西学东渐的影响,排除D项。

12.到1860年,这个中华文明古国被西方彻底打败并羞辱了。欧美海权国家一步一步地从广州向北推进至上海再至北京,而陆上国家俄国则从西伯利亚边界向南推进到北京。这说明第二次鸦片战争( )

A.促进了中国开始向西方学习

B.使中国丧失了完整的独立主权

C.进一步加剧了中华民族危机

D.将农民起义推到了历史的高峰

【解析】根据材料可知,第二次鸦片战争后,欧美海权国家和俄国分别从南面和北面向北京推进,这反映出中华民族危机进一步加剧,故选C项。

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 为了适应外商对农产品业已增加了的需要……新贸易市场尚待确立,新部署尚待进行。自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩展有限而感到的许多失望……届时我们当有权要求中英条约的修订……我们可以希望,英、法、美交涉人员通力合作……将更能影响中国政府去履行对目前事情的改进。

——1854年2月13日英国《克勒拉

得恩伯爵致包令函》

材料二 务须让西方列强进入中华帝国的北方口岸和首都,马戛尔尼那时的岁月已经远去,如今要与天子本人,而不是地方代表,要在朝廷宫中,而不是在总督府等衙门,继续商谈已从帝国南部或中部重镇开始的关系。

——[法]高第《中国与西方列强关系史》

(1)材料一中英国人对鸦片战争的结果表现出什么态度?材料一中哪一句话最能反映英国要求“修约”的原因?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析第二次鸦片战争对中国的影响。

【答案】(1)态度:不满足既得利益,要求进一步打开中国市场,掠夺原料。

材料中的话:为了适应外商对农产品业已增加了的需要。

(2)影响:中国进一步丧失领土和主权,外国侵略势力扩张到沿海各省并伸向内地。

一、选择题

1. (2023·高考湖北卷)下表是有关太平天国运动领导人洪秀全的描述,对此解读最准确的是( )

来源 内容

太平天国方面 躯长大,面微圆而白,鼻高耳圆而小,其声音响亮而沉重,笑时屋为之震,有极大之膂力与极敏捷之知觉

清廷方面 身材魁硕,赤面高颧,有须,粗通文墨,素无赖,日事赌博;体质肥钝,了无异人处

民国前后 革命党人 面长丰满,红须,手垂过膝;身干长大,富雄姿,豪迈博学,治《春秋》《汉书》

A.不同史料对人物的记载不同

B.不同的描述体现人物的多面性

C.不同立场影响对人物的描述

D.不同时期对人物描述有所侧重

2. (2023·高考海南卷)轮船招商局采用“官督商办”的经营管理模式。创办初期,李鸿章通过允许其承运官物、免税、贷款和缓息等多种途径,使它在与外国轮运公司的竞争中未曾处于劣势。从1874年到1892年,年年盈利。由此可知,该局( )

A.得益官方扶助,实力匹敌洋商

B.过于依赖官方,不利自身成长

C.专意谋取贴补,影响竞争公平

D.享有垄断特权,助推同业发展

3. (2023·高考辽宁卷)1842年,清廷拟照英军兵船式样造新船,“并以船炮图说,饬江苏、福建、浙江三省督抚详勘”。浙江巡抚认为现有旧船“虽不能争胜于外洋,尚可牵制于内港”,“与其务高大之名”,不若造“适用之船”,其他督抚亦有相似意见。道光皇帝遂决定“暂缓办理”。这反映出( )

A.因循守旧思想阻碍革新

B.中央与地方矛盾尖锐

C.中体西用思想影响广泛

D.清政府行政效率低下

4. (2024·江门高三校联考阶段练习)下表所示为19世纪中期的部分作品。据表可知,这一时期( )

代表人物及时间 作品名称 主要内容

龚自珍 (1792—1841) 《龚自珍全集》 对统治者苟旦夕、社会风气败坏无情揭露

魏源 (1794—1857) 《魏源集》 对百务废弛的国家前途表达了忧虑之情

梁廷枏 (1796—1861) 《夷氛闻记》 对鸦片战争原因、过程和后果进行深入思考与总结

姚莹 (1785—1853) 《康輶纪行》 提出警惕英国对西藏的侵略,加强沿海边疆防务

A.“向西方学习”成为共识

B.统治危机推动经世思潮的发展

C.清政府加大了舆论宣传

D.改革国内制度的呼声日益高涨

5. (2024·深圳高三月考)有学者指出,洋务运动虽然为工业化打下了基础,但是只给中国经济和社会带来了表面的变化。它的创始人自身也存在着思想上的矛盾:工业化会带来农业社会的根本变革,而欧式课程的教育会动摇对儒教价值观的信奉。该学者意在强调洋务运动( )

A.萌发了向西方学习的新思潮

B.不能有效解决国家所处困境

C.颠覆了传统的社会价值体系

D.将中国纳入了近代化的轨道

6. (2024·茂名统考模拟)洪仁玕在《资政新篇》中一面批评“拘拘不与人交接”是“浅量者之所为”,鼓励对外交往,“宜先许其通商”,“惟许牧司等并教技艺之人入内,教导我民”,同时也认为外邦人“不得擅入旱地,恐百姓罕见多奇,致生别事”,“不得毁谤国法”。这反映出洪仁玕( )

A.优先发展商业的经济战略

B.重视维护传统文化

C.主权与开放并重的外交思想

D.建设法治国家的理想

7.(2024·茂名统考模拟)据史料:“国藩从郭嵩焘、江忠源议,以东南阻水,敌得掠民船,瞬息百里,官军无可邀截,军行反有阻梗。乃驻衡州造船、练水勇,计成师而后出。下游则金陵为敌都,扬州亦为敌据。”与此记载关联的重大历史事件( )

A.导致清政府中央权力的下移

B.间接引发了太平天国运动

C.迫使清政府签订《北京条约》

D.推动开眼看世界思潮兴起

8.1851年,太平天国颁布了《太平礼制》,其中以天王诏令的形式从称呼、服饰、仪卫舆马都有明确规定,不准逾越,而凡“东王驾出,如各官士兵,回避不及,当跪于道旁,如敢对面行走者斩首不留”。这表明,太平天国( )

A.大大推动了中国近代化的进程

B.具有脱离广大群众的倾向

C.打破了封建思想对人们的束缚

D.代表的阶级属性发生变化

9.(2024·汕头一模)有学者研究发现:魏源的《海国图志》于1842年首次刻印,到1852年仅有2个版本,1866年后被翻印,至1902年国内共有14个版本;徐继畬的《瀛寰志略》于1848年首次刊印,到1866年后才被翻印,此后多至18个版本。这一现象说明,19世纪40—60年代( )

A.西学还没有受到普遍关注

B.西学的传播渠道得以拓展

C.中华文化遭受到西学冲击

D.学习西方成为清政府共识

10.19世纪六七十年代,有学者提出地方自治、工业化和军事自强等问题是彼此相关的,为了促成政治的革新,有必要大规模训练技术专家人才,这一建议首先运用于福州船政局下设的“船政学堂”运作中。这主要说明当时( )

A.新式教育得到迅速发展

B.国防建设在借鉴中创新

C.洋务实践孕育着新突破

D.中体西用得到广泛认可

11.1872年,在容闳的推动下,清廷派遣留学生之事得以实行。幼童赴美留学刚刚两年,就有人批评留学生有西化的倾向,要求撤回留学生。1881年,除因故先期撤回、在美国病故和“告长假不归”的26人外,清廷将所余94人分三批全部撤回。这一史实从本质上反映了( )

A.清廷难以引领近代教育的纵深发展

B.中国近代教育的发展彻底失败

C.官僚群体天朝上国的观念根深蒂固

D.西学东渐对中国近代教育影响甚微

12.到1860年,这个中华文明古国被西方彻底打败并羞辱了。欧美海权国家一步一步地从广州向北推进至上海再至北京,而陆上国家俄国则从西伯利亚边界向南推进到北京。这说明第二次鸦片战争( )

A.促进了中国开始向西方学习

B.使中国丧失了完整的独立主权

C.进一步加剧了中华民族危机

D.将农民起义推到了历史的高峰

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 为了适应外商对农产品业已增加了的需要……新贸易市场尚待确立,新部署尚待进行。自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩展有限而感到的许多失望……届时我们当有权要求中英条约的修订……我们可以希望,英、法、美交涉人员通力合作……将更能影响中国政府去履行对目前事情的改进。

——1854年2月13日英国《克勒拉

得恩伯爵致包令函》

材料二 务须让西方列强进入中华帝国的北方口岸和首都,马戛尔尼那时的岁月已经远去,如今要与天子本人,而不是地方代表,要在朝廷宫中,而不是在总督府等衙门,继续商谈已从帝国南部或中部重镇开始的关系。

——[法]高第《中国与西方列强关系史》

(1)材料一中英国人对鸦片战争的结果表现出什么态度?材料一中哪一句话最能反映英国要求“修约”的原因?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析第二次鸦片战争对中国的影响。

鸦片战争后国家出路的探索

一、选择题

1. (2023·高考湖北卷)下表是有关太平天国运动领导人洪秀全的描述,对此解读最准确的是( )

来源 内容

太平天国方面 躯长大,面微圆而白,鼻高耳圆而小,其声音响亮而沉重,笑时屋为之震,有极大之膂力与极敏捷之知觉

清廷方面 身材魁硕,赤面高颧,有须,粗通文墨,素无赖,日事赌博;体质肥钝,了无异人处

民国前后 革命党人 面长丰满,红须,手垂过膝;身干长大,富雄姿,豪迈博学,治《春秋》《汉书》

A.不同史料对人物的记载不同

B.不同的描述体现人物的多面性

C.不同立场影响对人物的描述

D.不同时期对人物描述有所侧重

解析:选C。太平天国运动提出“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”的主张等迎合了农民阶级的需要,故太平天国方面对洪秀全作出了较高的评价;太平天国运动将斗争的矛头指向清政府,沉重打击了清政府的统治,故清政府对洪秀全形象的描述相对较差;而民国前后革命派认为,只有推翻清政府,才能把中国从半殖民地半封建社会的深渊里救出来,而洪秀全领导的太平天国运动为后来的革命积累了宝贵的经验,故革命党人对洪秀全的评价基本是肯定的。由此可知,不同立场影响对人物的描述,C项正确。

2. (2023·高考海南卷)轮船招商局采用“官督商办”的经营管理模式。创办初期,李鸿章通过允许其承运官物、免税、贷款和缓息等多种途径,使它在与外国轮运公司的竞争中未曾处于劣势。从1874年到1892年,年年盈利。由此可知,该局( )

A.得益官方扶助,实力匹敌洋商

B.过于依赖官方,不利自身成长

C.专意谋取贴补,影响竞争公平

D.享有垄断特权,助推同业发展

解析:选A。轮船招商局属于洋务运动时期的官办民用企业。李鸿章凭借其特殊的官僚关系进行管理和运作,不仅在与外商竞争中未曾处于劣势,而且还有盈余,这说明轮船招商局得益于官方扶助,实力匹敌洋商,故选A项。材料强调的是官方扶助为轮船招商局的发展提供便利,并没有体现其自身发展的不足,排除B项;洋务运动时期的民用企业是官府承办或官督商办,主要为满足军事工业需要,并不是谋取贴补,排除C项;轮船招商局打破了外国轮船公司在中国的垄断地位,抑制了外国经济势力的扩张,排除D项。

3. (2023·高考辽宁卷)1842年,清廷拟照英军兵船式样造新船,“并以船炮图说,饬江苏、福建、浙江三省督抚详勘”。浙江巡抚认为现有旧船“虽不能争胜于外洋,尚可牵制于内港”,“与其务高大之名”,不若造“适用之船”,其他督抚亦有相似意见。道光皇帝遂决定“暂缓办理”。这反映出( )

A.因循守旧思想阻碍革新

B.中央与地方矛盾尖锐

C.中体西用思想影响广泛

D.清政府行政效率低下

解析:选A。根据材料可知,清廷拟照英军兵船式样造新船,但是浙江巡抚认为现有旧船“虽不能争胜于外洋,尚可牵制于内港”,不若造“适用之船”,其他督抚亦有相似意见,道光皇帝遂决定“暂缓办理”,这反映出因循守旧思想阻碍革新,A项正确。

4. (2024·江门高三校联考阶段练习)下表所示为19世纪中期的部分作品。据表可知,这一时期( )

代表人物及时间 作品名称 主要内容

龚自珍 (1792—1841) 《龚自珍全集》 对统治者苟旦夕、社会风气败坏无情揭露

魏源 (1794—1857) 《魏源集》 对百务废弛的国家前途表达了忧虑之情

梁廷枏 (1796—1861) 《夷氛闻记》 对鸦片战争原因、过程和后果进行深入思考与总结

姚莹 (1785—1853) 《康輶纪行》 提出警惕英国对西藏的侵略,加强沿海边疆防务

A.“向西方学习”成为共识

B.统治危机推动经世思潮的发展

C.清政府加大了舆论宣传

D.改革国内制度的呼声日益高涨

解析:选B。晚清面对严重的统治危机,思想界的一些进步人士在对待社会问题上,主张经国济世,要求社会改革,革除社会弊端,以求建立理想的社会新秩序,B项正确。

5. (2024·深圳高三月考)有学者指出,洋务运动虽然为工业化打下了基础,但是只给中国经济和社会带来了表面的变化。它的创始人自身也存在着思想上的矛盾:工业化会带来农业社会的根本变革,而欧式课程的教育会动摇对儒教价值观的信奉。该学者意在强调洋务运动( )

A.萌发了向西方学习的新思潮

B.不能有效解决国家所处困境

C.颠覆了传统的社会价值体系

D.将中国纳入了近代化的轨道

解析:选B。根据材料“洋务运动虽然为工业化打下了基础,但是只给中国经济和社会带来了表面的变化”可知,该学者认为洋务运动只是给中国经济和社会带来表面的变化,而它的领导人企图以此保存农耕文明和儒家价值观,意在强调洋务运动在工业文明发展趋势下,不能有效解决国家所处困境,B项正确。

6. (2024·茂名统考模拟)洪仁玕在《资政新篇》中一面批评“拘拘不与人交接”是“浅量者之所为”,鼓励对外交往,“宜先许其通商”,“惟许牧司等并教技艺之人入内,教导我民”,同时也认为外邦人“不得擅入旱地,恐百姓罕见多奇,致生别事”,“不得毁谤国法”。这反映出洪仁玕( )

A.优先发展商业的经济战略

B.重视维护传统文化

C.主权与开放并重的外交思想

D.建设法治国家的理想

解析:选C。根据材料中的“鼓励对外交往”“宜先许其通商”和“不得擅入旱地”“不得毁谤国法”可知,洪仁玕既主张对外开放,又反对外邦人干涉内政,C项正确。

7.(2024·茂名统考模拟)据史料:“国藩从郭嵩焘、江忠源议,以东南阻水,敌得掠民船,瞬息百里,官军无可邀截,军行反有阻梗。乃驻衡州造船、练水勇,计成师而后出。下游则金陵为敌都,扬州亦为敌据。”与此记载关联的重大历史事件( )

A.导致清政府中央权力的下移

B.间接引发了太平天国运动

C.迫使清政府签订《北京条约》

D.推动开眼看世界思潮兴起

解析:选A。据题干信息并结合所学可知,这一事件为太平天国运动,在镇压太平天国运动过程中,湘淮系官僚集团崛起,中央权力下移,故选A项。太平天国运动已经爆发,排除B项;第二次鸦片战争中清廷战败,英法联军迫使清政府签订《北京条约》,排除C项;开眼看世界发生于第一次鸦片战争后,排除D项。

8.1851年,太平天国颁布了《太平礼制》,其中以天王诏令的形式从称呼、服饰、仪卫舆马都有明确规定,不准逾越,而凡“东王驾出,如各官士兵,回避不及,当跪于道旁,如敢对面行走者斩首不留”。这表明,太平天国( )

A.大大推动了中国近代化的进程

B.具有脱离广大群众的倾向

C.打破了封建思想对人们的束缚

D.代表的阶级属性发生变化

解析:选B。据材料信息及所学可知,太平天国颁布的礼制规定,体现了等级森严的特点,与人民的利益不符,具有脱离广大群众的倾向,故选B项。材料说明太平天国的礼制规定体现了等级森严的特点,不利于推动中国近代化的进程,排除A项;材料说明太平天国的礼制规定体现了封建思想对人们的束缚,排除C项;太平天国代表的阶级属性仍是属于农民阶级,排除D项。

9.(2024·汕头一模)有学者研究发现:魏源的《海国图志》于1842年首次刻印,到1852年仅有2个版本,1866年后被翻印,至1902年国内共有14个版本;徐继畬的《瀛寰志略》于1848年首次刊印,到1866年后才被翻印,此后多至18个版本。这一现象说明,19世纪40—60年代( )

A.西学还没有受到普遍关注

B.西学的传播渠道得以拓展

C.中华文化遭受到西学冲击

D.学习西方成为清政府共识

解析:选A。据题干可知,魏源和徐继畬介绍西方历史地理的《海国图志》和《瀛寰志略》两本书,均在19世纪40年代“首印”,但直到19世纪60年代才“被翻印”,说明从19世纪40年代至60年代中间的20年左右,这两本介绍西方历史地理的书并未受到普遍关注,故选A项。两本书的传播渠道都是翻印,排除B项;当时西学在中国的传播是比较有限的,不足以冲击中国文化,排除C项;材料论及的是西学在中国的传播比较缓慢,范围比较有限,开明派主张学习西方技术,顽固派抵制西学,未实现学习西方的共识,排除D项。

10.19世纪六七十年代,有学者提出地方自治、工业化和军事自强等问题是彼此相关的,为了促成政治的革新,有必要大规模训练技术专家人才,这一建议首先运用于福州船政局下设的“船政学堂”运作中。这主要说明当时( )

A.新式教育得到迅速发展

B.国防建设在借鉴中创新

C.洋务实践孕育着新突破

D.中体西用得到广泛认可

解析:选C。据材料信息可知,该学者将“地方自治、工业化和军事自强”与“政治的革新”联系起来,说明其主张洋务实践需要突破器物层面,且人才的培养有助于推动中国的近代化,体现了洋务运动孕育着新突破,故选C项。仅一个新式学堂不能体现新式教育的迅速发展,排除A项;材料不涉及国防建设的“借鉴”与“创新”,排除B项;19世纪六七十年代,顽固派并不认同“中体西用”,排除D项。

11.1872年,在容闳的推动下,清廷派遣留学生之事得以实行。幼童赴美留学刚刚两年,就有人批评留学生有西化的倾向,要求撤回留学生。1881年,除因故先期撤回、在美国病故和“告长假不归”的26人外,清廷将所余94人分三批全部撤回。这一史实从本质上反映了( )

A.清廷难以引领近代教育的纵深发展

B.中国近代教育的发展彻底失败

C.官僚群体天朝上国的观念根深蒂固

D.西学东渐对中国近代教育影响甚微

解析:选A。据题意可知,在留美幼童出国后不久,清政府就因为国内的批评而逐步将留学生撤回,由此可知,清政府无法引领近代教育的纵深发展,故选A项。“彻底失败”的说法过于夸大,排除B项;批评留美幼童的群体不一定是官僚群体,排除C项;材料未体现西学东渐的影响,排除D项。

12.到1860年,这个中华文明古国被西方彻底打败并羞辱了。欧美海权国家一步一步地从广州向北推进至上海再至北京,而陆上国家俄国则从西伯利亚边界向南推进到北京。这说明第二次鸦片战争( )

A.促进了中国开始向西方学习

B.使中国丧失了完整的独立主权

C.进一步加剧了中华民族危机

D.将农民起义推到了历史的高峰

【解析】根据材料可知,第二次鸦片战争后,欧美海权国家和俄国分别从南面和北面向北京推进,这反映出中华民族危机进一步加剧,故选C项。

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 为了适应外商对农产品业已增加了的需要……新贸易市场尚待确立,新部署尚待进行。自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩展有限而感到的许多失望……届时我们当有权要求中英条约的修订……我们可以希望,英、法、美交涉人员通力合作……将更能影响中国政府去履行对目前事情的改进。

——1854年2月13日英国《克勒拉

得恩伯爵致包令函》

材料二 务须让西方列强进入中华帝国的北方口岸和首都,马戛尔尼那时的岁月已经远去,如今要与天子本人,而不是地方代表,要在朝廷宫中,而不是在总督府等衙门,继续商谈已从帝国南部或中部重镇开始的关系。

——[法]高第《中国与西方列强关系史》

(1)材料一中英国人对鸦片战争的结果表现出什么态度?材料一中哪一句话最能反映英国要求“修约”的原因?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析第二次鸦片战争对中国的影响。

【答案】(1)态度:不满足既得利益,要求进一步打开中国市场,掠夺原料。

材料中的话:为了适应外商对农产品业已增加了的需要。

(2)影响:中国进一步丧失领土和主权,外国侵略势力扩张到沿海各省并伸向内地。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进