高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下第7课全球联系的初步建立与世界格局的演变 课件(共36张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下第7课全球联系的初步建立与世界格局的演变 课件(共36张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 30.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-17 08:44:38 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第三单元 走向整体的世界

PART---

第七课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

07.

阶段特征

总体特征: 1500-1800年,从新航路开辟到工业革命前是资本主义工场手工业时期,也是早期资产阶级革命时代。封建制度的衰亡和资本主义的成长已成为这一时期历史发展的核心内容。资本主义成为历史发展的主流,西方世界政治、经济、思想发生了重大变化,为工业文明的到来作了重要的准备。

具体表现:

1.政治上:英美等国资产阶级建立代议制民主政治,确立了资产阶级的统治,为资本主义的发展创造了条件。

2.经济上:出现了资本主义萌芽,资本主义逐步发展到工场手工业时期;新航路开辟,世界市场的雏形开始出现;伴随着西方国家的殖民扩张,世界市场得到拓展。

3.文化上:文艺复兴、宗教改革和启蒙运动高举人文主义的大旗,批判封建思想,起到了解放思想的作用;思想解放运动推动了欧洲近代科学的兴起和发展;蕴含人文精神的文学艺术逐渐兴起,科技上:欧洲的近代自然科学萌发;牛顿经典力学体系的提出,标志着近代科学正式形成,并为启蒙运动提供了理论武器。

课程标准

课标要求: 1.了解新航路开辟所引发的人口、物种和商品的全球性流动、理解人类 ;

2.认识世界的视野和能力的改变以及对世界各区域文明的不同影响;

3.理解新航路开辟是人类历史从分散走向整体过程中的重要节点。

核心素养:

【时空观念】认识全球联系的初步建立与世界格局的演变所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征;

【唯物史观】理解新航路开辟后,世界各地商业交流加强,各种物种交流、交换的影响,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力;

【史料实证】通过历史资料提出问题,了解新航路开辟后,西欧国家殖民扩张,为资本主义发展积累了大量资本,促进了西欧资本主义发展和资产阶级的壮大,提高学生探究分析历史问题的能力;

【历史解释】认识掌握人口迁移与物种交换、商品的世界性流动、早期殖民扩张的表现和影响,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力;

【家国情怀】让学生认识航路开辟后,打破了各大洲之间相对孤立的状态,使世界市场的雏形开始形成与扩展。

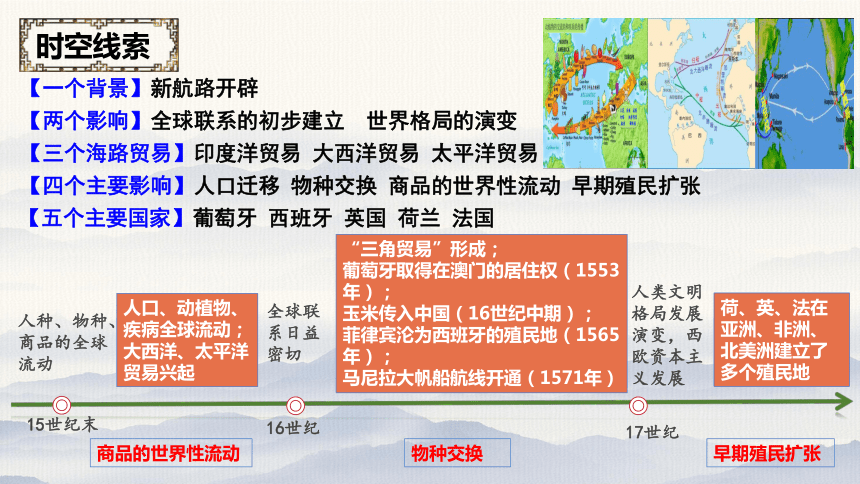

时空线索

15世纪末

人种、物种、商品的全球流动

人口、动植物、疾病全球流动;

大西洋、太平洋贸易兴起

16世纪

全球联系日益密切

“三角贸易”形成;

葡萄牙取得在澳门的居住权(1553年);

玉米传入中国(16世纪中期);

菲律宾沦为西班牙的殖民地(1565年);

马尼拉大帆船航线开通(1571年)

17世纪

人类文明格局发展演变,西欧资本主义发展

荷、英、法在亚洲、非洲、北美洲建立了多个殖民地

商品的世界性流动

物种交换

早期殖民扩张

【一个背景】新航路开辟

【两个影响】全球联系的初步建立 世界格局的演变

【三个海路贸易】印度洋贸易 大西洋贸易 太平洋贸易

【四个主要影响】人口迁移 物种交换 商品的世界性流动 早期殖民扩张

【五个主要国家】葡萄牙 西班牙 英国 荷兰 法国

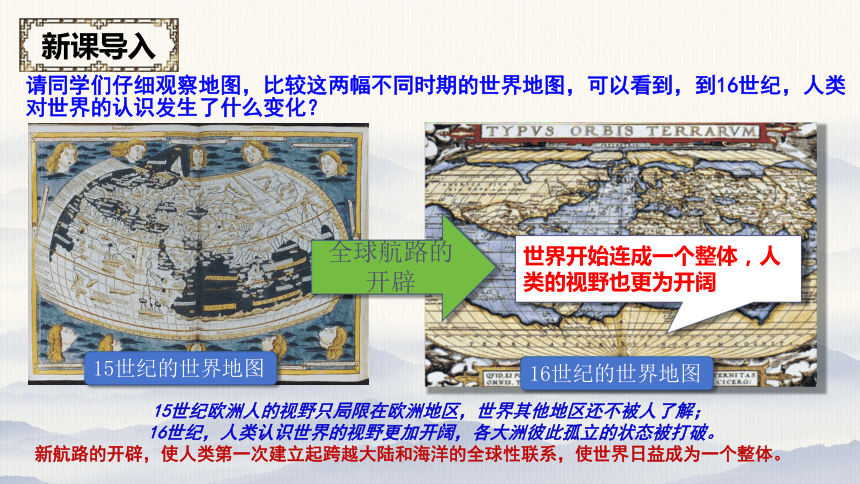

新课导入

请同学们仔细观察地图,比较这两幅不同时期的世界地图,可以看到,到16世纪,人类对世界的认识发生了什么变化?

全球航路的开辟

世界开始连成一个整体,人类的视野也更为开阔

16世纪的世界地图

15世纪的世界地图

15世纪欧洲人的视野只局限在欧洲地区,世界其他地区还不被人了解;

16世纪,人类认识世界的视野更加开阔,各大洲彼此孤立的状态被打破。

新航路的开辟,使人类第一次建立起跨越大陆和海洋的全球性联系,使世界日益成为一个整体。

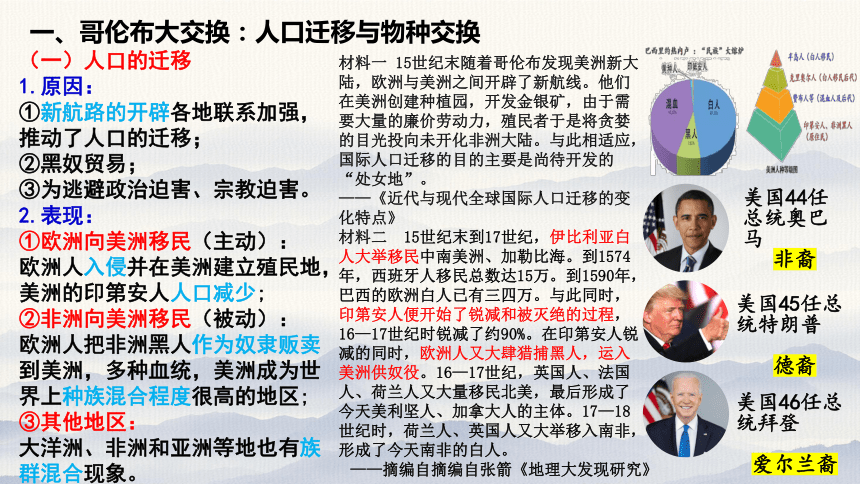

一、哥伦布大交换:人口迁移与物种交换

(一)人口的迁移

1.原因:

①新航路的开辟各地联系加强,推动了人口的迁移;

②黑奴贸易;

③为逃避政治迫害、宗教迫害。

2.表现:

①欧洲向美洲移民(主动):

欧洲人入侵并在美洲建立殖民地,美洲的印第安人人口减少;

②非洲向美洲移民(被动):

欧洲人把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,多种血统,美洲成为世界上种族混合程度很高的地区;

③其他地区:

大洋洲、非洲和亚洲等地也有族群混合现象。

材料一 15世纪末随着哥伦布发现美洲新大陆,欧洲与美洲之间开辟了新航线。他们在美洲创建种植园,开发金银矿,由于需要大量的廉价劳动力,殖民者于是将贪婪的目光投向未开化非洲大陆。与此相适应,国际人口迁移的目的主要是尚待开发的“处女地”。

——《近代与现代全球国际人口迁移的变化特点》

材料二 15世纪末到17世纪,伊比利亚白人大举移民中南美洲、加勒比海。到1574年,西班牙人移民总数达15万。到1590年,巴西的欧洲白人已有三四万。与此同时,印第安人便开始了锐减和被灭绝的过程,16—17世纪时锐减了约90%。在印第安人锐减的同时,欧洲人又大肆猎捕黑人,运入美洲供奴役。16—17世纪,英国人、法国人、荷兰人又大量移民北美,最后形成了今天美利坚人、加拿大人的主体。17—18世纪时,荷兰人、英国人又大举移入南非,形成了今天南非的白人。

——摘编自摘编自张箭《地理大发现研究》

美国44任总统奥巴马

非裔

美国45任总统特朗普

德裔

美国46任总统拜登

爱尔兰裔

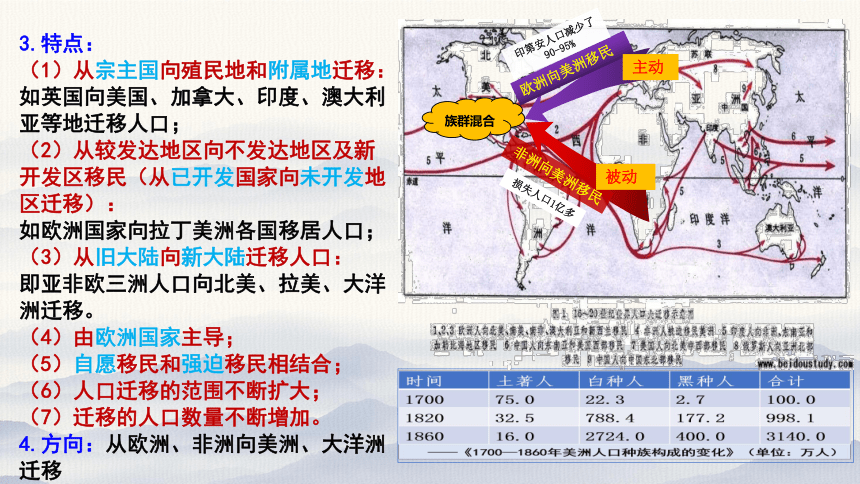

3.特点:

(1)从宗主国向殖民地和附属地迁移:

如英国向美国、加拿大、印度、澳大利亚等地迁移人口;

(2)从较发达地区向不发达地区及新开发区移民(从已开发国家向未开发地区迁移):

如欧洲国家向拉丁美洲各国移居人口;

(3)从旧大陆向新大陆迁移人口:

即亚非欧三洲人口向北美、拉美、大洋洲迁移。

(4)由欧洲国家主导;

(5)自愿移民和强迫移民相结合;

(6)人口迁移的范围不断扩大;

(7)迁移的人口数量不断增加。

4.方向:从欧洲、非洲向美洲、大洋洲迁移

欧洲向美洲移民

非洲向美洲移民

损失人口1亿多

印第安人口减少了

90-95%

主动

被动

族群混合

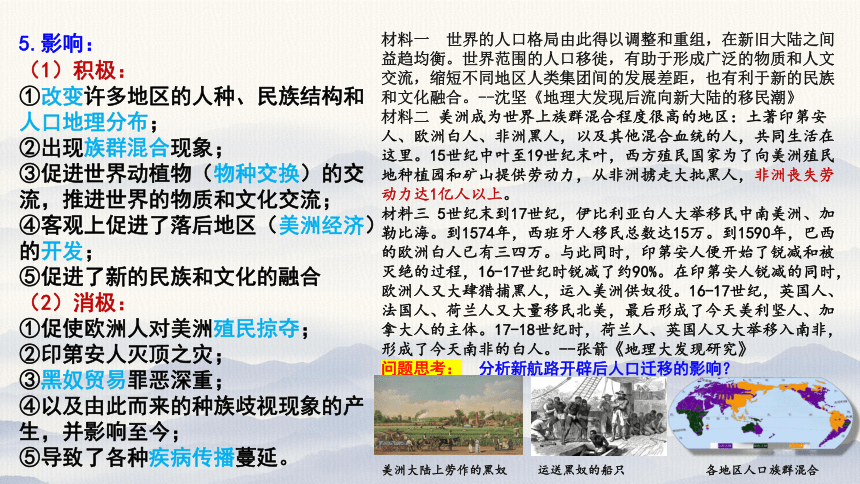

5.影响:

(1)积极:

①改变许多地区的人种、民族结构和人口地理分布;

②出现族群混合现象;

③促进世界动植物(物种交换)的交流,推进世界的物质和文化交流;

④客观上促进了落后地区(美洲经济)的开发;

⑤促进了新的民族和文化的融合

(2)消极:

①促使欧洲人对美洲殖民掠夺;

②印第安人灭顶之灾;

③黑奴贸易罪恶深重;

④以及由此而来的种族歧视现象的产生,并影响至今;

⑤导致了各种疾病传播蔓延。

材料一 世界的人口格局由此得以调整和重组,在新旧大陆之间益趋均衡。世界范围的人口移徙,有助于形成广泛的物质和人文交流,缩短不同地区人类集团间的发展差距,也有利于新的民族和文化融合。--沈坚《地理大发现后流向新大陆的移民潮》

材料二 美洲成为世界上族群混合程度很高的地区:土著印第安人、欧洲白人、非洲黑人,以及其他混合血统的人,共同生活在这里。15世纪中叶至19世纪末叶,西方殖民国家为了向美洲殖民地种植园和矿山提供劳动力,从非洲掳走大批黑人,非洲丧失劳动力达1亿人以上。

材料三 5世纪末到17世纪,伊比利亚白人大举移民中南美洲、加勒比海。到1574年,西班牙人移民总数达15万。到1590年,巴西的欧洲白人已有三四万。与此同时,印第安人便开始了锐减和被灭绝的过程,16-17世纪时锐减了约90%。在印第安人锐减的同时,欧洲人又大肆猎捕黑人,运入美洲供奴役。16-17世纪,英国人、法国人、荷兰人又大量移民北美,最后形成了今天美利坚人、加拿大人的主体。17-18世纪时,荷兰人、英国人又大举移入南非,形成了今天南非的白人。--张箭《地理大发现研究》

问题思考: 分析新航路开辟后人口迁移的影响?

运送黑奴的船只

美洲大陆上劳作的黑奴

各地区人口族群混合

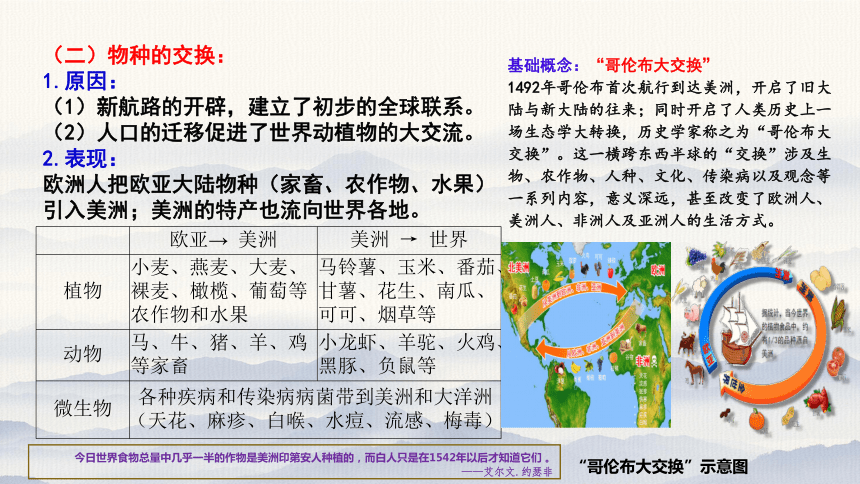

(二)物种的交换:

1.原因:

(1)新航路的开辟,建立了初步的全球联系。

(2)人口的迁移促进了世界动植物的大交流。

2.表现:

欧洲人把欧亚大陆物种(家畜、农作物、水果)引入美洲;美洲的特产也流向世界各地。

“哥伦布大交换”示意图

基础概念:“哥伦布大交换”

1492年哥伦布首次航行到达美洲,开启了旧大陆与新大陆的往来;同时开启了人类历史上一场生态学大转换,历史学家称之为“哥伦布大交换”。这一横跨东西半球的“交换”涉及生物、农作物、人种、文化、传染病以及观念等一系列内容,意义深远,甚至改变了欧洲人、美洲人、非洲人及亚洲人的生活方式。

欧亚→ 美洲 美洲 → 世界

植物 小麦、燕麦、大麦、裸麦、橄榄、葡萄等农作物和水果 马铃薯、玉米、番茄、甘薯、花生、南瓜、可可、烟草等

动物 马、牛、猪、羊、鸡等家畜 小龙虾、羊驼、火鸡、黑豚、负鼠等

微生物 各种疾病和传染病病菌带到美洲和大洋洲 (天花、麻疹、白喉、水痘、流感、梅毒) 今日世界食物总量中几乎一半的作物是美洲印第安人种植的,而白人只是在1542年以后才知道它们 。

——艾尔文.约瑟非

3.特点:

欧洲主导、内容丰富性、结果具有双重性(积极与消极)、范围全球性、时间具有长期性、方向具有双向、互补。

本质:世界联系日益增强

4.影响:

(1)积极:

①提高全球粮食产量,使人口激增;

②改变了人们的饮食习惯和食物结构,丰富人们食物种类;

③推动世界不同地区之间以及当地经济和贸易的发展。

(2)消极:

①导致了各种疾病的传播,造成原住民的死亡和原有社会的解体,欧洲人在美洲迅速建立起殖民统治;

②破坏了生态环境。

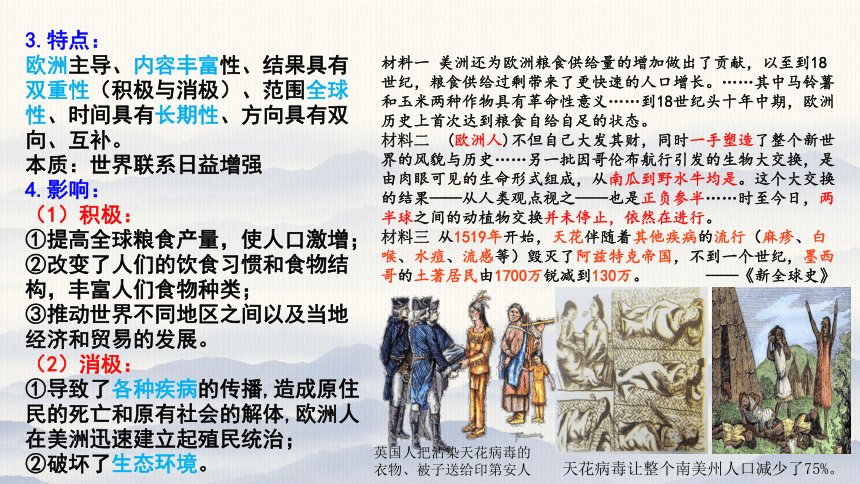

材料一 美洲还为欧洲粮食供给量的增加做出了贡献,以至到18世纪,粮食供给过剩带来了更快速的人口增长。……其中马铃薯和玉米两种作物具有革命性意义……到18世纪头十年中期,欧洲历史上首次达到粮食自给自足的状态。

材料二 (欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

材料三 从1519年开始,天花伴随着其他疾病的流行(麻疹、白喉、水痘、流感等)毁灭了阿兹特克帝国,不到一个世纪,墨西哥的土著居民由1700万锐减到130万。 ——《新全球史》

英国人把沾染天花病毒的衣物、被子送给印第安人

天花病毒让整个南美州人口减少了75%。

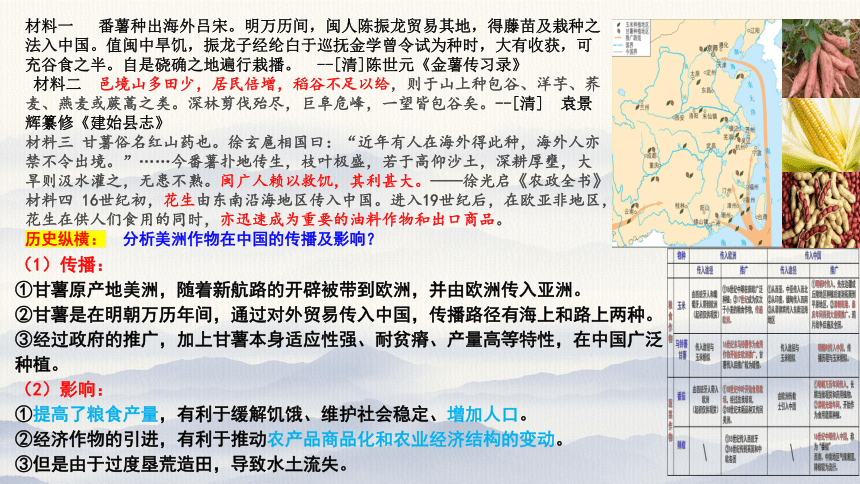

材料一 番薯种出海外吕宋。明万历间,闽人陈振龙贸易其地,得藤苗及栽种之法入中国。值闽中旱饥,振龙子经纶白于巡抚金学曾令试为种时,大有收获,可充谷食之半。自是硗确之地遍行栽播。 --[清]陈世元《金薯传习录》

材料二 邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜危峰,一望皆包谷矣。--[清] 袁景辉纂修《建始县志》

材料三 甘薯俗名红山药也。徐玄扈相国曰:“近年有人在海外得此种,海外人亦禁不令出境。”……今番薯扑地传生,枝叶极盛,若于高仰沙土,深耕厚壅,大旱则汲水灌之,无患不熟。闽广人赖以救饥,其利甚大。——徐光启《农政全书》

材料四 16世纪初,花生由东南沿海地区传入中国。进入19世纪后,在欧亚非地区,花生在供人们食用的同时,亦迅速成为重要的油料作物和出口商品。

历史纵横: 分析美洲作物在中国的传播及影响?

(1)传播:

①甘薯原产地美洲,随着新航路的开辟被带到欧洲,并由欧洲传入亚洲。

②甘薯是在明朝万历年间,通过对外贸易传入中国,传播路径有海上和路上两种。

③经过政府的推广,加上甘薯本身适应性强、耐贫瘠、产量高等特性,在中国广泛种植。

(2)影响:

①提高了粮食产量,有利于缓解饥饿、维护社会稳定、增加人口。

②经济作物的引进,有利于推动农产品商品化和农业经济结构的变动。

③但是由于过度垦荒造田,导致水土流失。

(三)疾病的传播

1.原因:

人口和动物的全球流动。

2.表现:

欧洲人将天花、麻疹、白喉、水痘、流感等疾病的病原体带到美洲和大洋洲,造成对此不具免疫力的原住民大量死亡。

(1)1519年美洲爆发第一次大瘟疫,天花黄热病等扩散;

(2)1530年,天花向北传播到五大湖地区;

(3)1585年英国人德雷克将斑疹伤寒传给印第安人

3.影响:

(1)传染病造成的原住民死亡;

(2)原有社会的解体;

(3)欧洲人在美洲迅速建立起殖民统治。

材料一 哥伦布的到来使美洲印第安人有生以来第一次,迎面遇上他最可怕的大敌:不是那个白人,也不是这位白人的黑人仆从,而是那些看不见的杀手,潜伏在这些人的血液内,气息中,被他们带上岸来。

材料二 在美洲被征服的过程中,大量印第安人死于屠杀和折磨。更悲惨的是,新大陆没有天花、白喉等疾病,印第安人对这些疾病毫无免疫力,这些疾病造成有的村子因此整个灭绝。据估计原来有1000万到2500万人口的新西班牙(阿兹特克帝国),到17世纪初只剩下不到200万人,而同时期印加人从约700万减少到只有约50万。 ——王加丰《世界文化史导论》

英国人把沾染天花病毒的衣物、被子送给印第安人

天花病毒让整个南美州人口减少了75%。

二、“马尼拉大帆船”:商品的世界性流动

(一)原因:

全球航路的开辟大大提升了海路在世界贸易中的重要性。逐渐形成多海域贸易齐头并进的态势(传统的印度洋贸易和新兴的大西洋贸易、太平洋贸易齐头并进。)

(二)概况:

大西洋贸易

印度洋贸易

太平洋贸易

陆路贸易

海路贸易

贸易格局 主导国家 贸易线路和主要交换物 特点 影响

印度洋贸易 西欧国家 欧洲绕过非洲好望角到达印度洋 欧洲商人逐渐取代阿拉伯商人占据优势 随着海上航路的扩展和商品的世界性流动,世界各地区之间的经济联系不断加强,世界市场开始形成或以西欧为中心的世界市场雏形出现。

大西洋贸易 西、葡、英等国 第一阶段:欧洲(手工制品)--美洲贸易(贵金属、蔗糖和烟草); 第二阶段:三角贸易(欧洲-非洲-美洲) 形成罪恶的 “三角贸易” 太平洋贸易 西班牙 菲律宾(中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器)一墨西哥(白银) “马尼拉大帆船”;白银基本流入中国 以澳门为中转站的海上贸易 葡萄牙 第一条线路:中国澳门(生丝、瓷等) 一印度一欧洲各国(白银); 第二条线路:澳门(生丝)一日本(白银) 贸易线路跨越大西洋、印度洋和太平洋;白银大量流入中国,白银输入中国的贸易网络形成。 以欧洲为中心的世界市场雏形开始出现

1.印度洋贸易:

新航路开辟后,欧洲商人很快出现在印度洋贸易中,在与阿拉伯商人的竞争中逐渐占据优势。

新航路开辟前的洲际贸易路线示意图

15C末—17C上半叶世界形势与贸易图

陆路贸易(海陆丝绸之路)

海路贸易(三大洋贸易齐头并进)

印度洋贸易路线连接东南亚、 印度、阿拉伯和东非,至少早在公元前 3 世纪就开始了。这个庞大的国际航线网络将所有这些地区以及东亚(尤其是中国)连接起来。

蓝色:阿拉伯控制的印度洋贸易路线

红色:欧洲人开通的新的印度洋贸易路线

2.大西洋贸易:形成罪恶的“三角贸易”

(1)原因:殖民者的残酷压榨和传染病的流行,造成印第安人大量死亡,美洲劳动力严重缺乏;欧洲殖民者在美洲建立的种植园,需要大量劳动力;贩卖黑人奴隶可以获取暴利;(根本)西欧生产力低下,资本主义发展处于原始积累时期。

(2)目的:解决美洲劳动力不足问题

(3)概况:第一阶段:欧美贸易

欧洲到美洲(手工制品),美洲到欧洲(贵金属、蔗糖和烟草)

第二阶段:欧美非“三角贸易”

①出程:欧洲到非洲(纺织品、枪支、手工业品);②中程:非洲到美洲(黑奴);③归程:美洲到欧洲(烟草、蔗糖)

(4)影响:①对非洲:黑奴贸易对非洲社会经济造成了极大破坏,使非洲丧失了大量的精壮劳动力,造成了非洲的贫困落后;

②对美洲:黑奴贸易为美洲的开发提供了大批廉价劳动力,促进了美洲的开发。出现黑人奴隶制;同时改变美洲的族群结构

③对欧洲:加速了欧洲资本原始积累,推动了资本主义发展

④对世界:拓展世界市场;客观上有利于欧、美、非三洲间的经济、文化交流,促进了世界市场的形成。

材料 欧洲和美洲的企业家们再把非洲人贩卖到西印度和美洲,从中获得更大的利润。种植园的产品——棉花、原糖、烟草及其他商品等被运往欧洲,成为那里新兴工业的原料。在欧洲出售殖民地商品又给商人和奴隶贩子带来新的利润。这就是所谓的三角贸易……奴隶贸易给非洲本身带来的却是战争、蹂躏、抢劫和暴力。——(苏)阿勃拉莫娃《非洲:四百年的奴隶贸易》

三角贸易贩奴商人每出航一次6个月,做买卖3次,获利600%-800%,一般可获得100—300%的利润,最高可达1000%。

3.太平洋贸易(丝银贸易):

(1)葡萄牙:

①海路贸易:印度洋贸易以澳门为主要中转站的海上贸易网络(跨越大西洋、印度洋和太平洋)

②贸易双方及主要交换物:A.中国澳门(生丝、瓷器等)—印度果阿—欧洲各国(获取白银);B.中日丝银贸易,中国澳门(生丝)—日本(白银)

③特点:A.贸易线路跨越大西洋、印度洋和太平洋;B.澳门为主要中转站;③白银基本流入中国。

中国

印 度 洋

太 平 洋

非洲

大洋洲

大 西 洋

大西洋-印度洋-太平洋贸易

马六甲

澳门(葡占)

长崎(日本)

(葡萄牙首都)

里斯本

果阿

(印度)

中转站 贸易

葡 澳门 生丝、瓷器——白银

亚洲

3.太平洋贸易(丝银贸易):

(2)西班牙:

①海路贸易:横跨太平洋的“马尼拉大帆船”贸易(在西班牙两大殖民地菲律宾和墨西哥之间进行),一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。

②贸易双方及主要交换物:中国(生丝、丝绸、棉布和瓷器等)→菲律宾马尼拉中转→墨西哥(白银)→菲律宾马尼拉→中国

③特点:A.马尼拉大帆船;B.白银基本流入中国。

亚洲

非洲

南美洲

大洋洲

太 平 洋

中国

马尼拉

墨西哥

阿卡普尔科

太平洋贸易【菲律宾-墨西哥】

西班牙银元

马尼拉大帆船

中转站 贸易

西 马尼拉 丝、棉、瓷—白银

“丝一银”对流

名词解释: 马尼拉大帆船是"The Manila Galleon"的直译,它是16世纪下半叶至19世纪初的250年间,航行于菲律宾的马尼拉与墨西哥的阿卡普尔科之间的货运船只,是一种木制帆船,一般载重量在几百吨到一二千吨左右。由于马尼拉大帆船的货物主要来源于中国,以当时风靡全球的中国生丝与丝绸为主,因此墨西哥人直接把马尼拉大帆船叫做"中国船"。

问题探究: 据材料并结合所学,分析当时大量白银为何涌入中国的影响?

材料一 西班牙帆船到中国来进行贸易,中国史料记载很多。明末时人记载,“其夷佛郎机也,其国有银山,有夷人铸作;银钱独盛。……若贩吕宋,则单得其银钱。”关于明代流入中国白银的估计,我国学者王裕巽通过对国内外史料的分析,认为明代中国从国外贸易中得到了超过3亿两的白银,具体数字为:从西班牙得到 87750000两,从日本得到 200000000两,从葡萄牙得到 42762750两,总计为330512750两。

——韩琦《美洲白银与早期中国经济的发展》

材料二 中国白银时代自明代开端,白银作为中国主币行用直至1935 年,长达约500 年之久。以贵金属白银为征象,明代中国与两个重要历史拐点的开端相联系:一是中国古代国家与社会向近代国家与社会的转型开端相联系,一是世界一体化或称全球化的开端相联系,这使明代成为中国史上一个令人瞩目的重要时期。

——摘编自孙良玉《浅论明代白银货币化》

①进一步刺激中国东南沿海地区经济的发展,对中国资本主义萌芽有促进作用;

②推动了新兴工商业市镇的发展;

③促进农业商品化和手工业的发展;

④提高粮食产量,广植经济作物,丰富饮食结构,促进人口增长;

⑤白银流入促进了赋税制度改革(一条鞭法),加速了中国白银货币化;

⑥西学东渐.

知识拓展: 世界市场的初步形成

世界市场是指各个国家和地区之间以商品流通为主要内容的经济交往活动的总和。资本主义世界市场即资本主义生产方式占主导地位的世界市场。

澳门(葡占)

亚洲

非洲

北美洲

太 平 洋

大 西 洋

南美洲

欧洲

大洋洲

马尼拉(菲律宾)

阿卡普尔科(墨西哥)

长崎(日本)

马六甲

果阿(印度)

里斯本(葡首都)

波托西

印 度 洋

三、日不落帝国:早期殖民扩张(世界格局的演变)

1.含义:(1)早期殖民扩张是指资本原始积累时期,即工业革命以前的欧洲列强在亚、非、拉美的侵略扩张活动,当时的殖民国家主要有葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国等,最先进行殖民的是葡萄牙和西班牙。

(2)资本原始积累是指资本主义生产方式确立以前,通过暴力等非正当手段使生产者与生产资料分离,使生产资料聚集在少数人手里的过程。新兴的资产阶级和新贵族一方面用暴力的手段迫使小生产者同生产资料分离,积累资本,如英国的圈地运动最为典型;另一方面用武力征服殖民地、抢劫金银财物、贩卖奴隶等手段来聚敛财富。

资本原始积累是资本主义生产方式确立的前提和起点,但资本原始积累不等于资本积累,通过剥削工人的剩余价值而积累的过程叫做资本积累。

2.背景:新航路开辟拉开了海外殖民扩张的序幕;资本主义发展的需要。当时的生产力水平比较低,需要积累资本。

3.特点:(从目的、方式、殖民国家和地区思考)

(1)主要目的是掠夺财富,

(2)主要方式:海外贸易、海盗式掠夺、欺诈性贸易、贩卖黑奴、种族屠杀、鸦片走私等

(3)侵略国家以西欧(西、葡、荷、英、法)国家为主,被侵略国家以亚非拉为主

(4)带有血腥性、野蛮性、强盗性

4.表现:

(1)西班牙、葡萄牙的殖民扩张(15—16世纪)

①葡萄牙:16世纪,将巴西变为殖民地,并在非洲沿岸、印度果阿、马六甲和中国澳门等地建立了几十个殖民据点和商站、垄断商路、欺诈贸易。

②西班牙:16世纪,除巴西以外的中、南美广大地区,以及亚洲的菲律宾沦为西班牙的殖民地,建立殖民地、掠夺金银、黑奴贸易。

问题思考: 为什么巴西是葡萄牙的殖民地?

1492-1595年,“仅从西印度(美洲)就向本国(西班牙)输人黄金、白银达20亿皮西塔(西班牙银币名)”,同时,西班牙每年要运出约1500万皮西塔的金银用于购头外国的商品。葡萄牙的情况也是如此。

局限:西葡掠夺的贵金属没有转化为资本,而是用于奢侈消费,最终落后于他国,所以两国迅速崛起又很快衰落。

1493年划分

1494年划分

教皇子午线

基础概念: “教皇子午线”

西班牙、葡萄牙为争夺殖民地,矛盾日益尖锐。1493年,罗马教皇亚历山大六世作出仲裁:在亚速尔群岛和佛得角群岛以西100里格的地方,从北极到南极画一条分界线,史称“教皇子午线”。

实质:西方列强瓜分世界,

划分势力范围的开始。

4.表现:

(2)荷兰:小国大业 荷兰崛起“海上马车夫”(17世纪-18世纪中叶)

①荷兰殖民活动的特点:组建垄断性的贸易公司,开展商业竞争和拓展殖民地。

②方式:

A.抢占殖民地,好望角,马六甲,锡兰,台湾,新阿姆斯特丹

B.组建大型商业公司,如荷兰东印度公司(1602)

C.发展银行信贷业,如阿姆斯特丹证券交易所(1609)

D.商业战争

③局限:忽视工业和海军建设,军事力量不够强大。后败于英国(商业资本不敌工业资本)

1602年荷兰设立东印度公司,垄断马来群岛至好望角一带的贸易

非洲:好望角

美洲:新尼德兰

亚洲:印度沿海、马六甲、

锡兰、印尼、台湾

1621年,荷兰设立西印度公司,垄断美洲和西非地区的贸易

1602年成立荷兰东印度公司,垄断对亚洲的贸易。公司根据政府颁发的特许状,可以享受很多特权,甚至可以建立陆海军,有权建立并管理殖民地。(荷兰东印度公司是世界上第一个股份有限公司。)具有商业公司和殖民机构双重性质

荷兰濒临大西洋,手工业发达,但自然资源稀缺,本地市场狭小。1581年,荷兰摆脱了西班牙国王的统治,赢得了国家独立,为资本主义工商业的迅速发展奠定了基础。17世纪时,荷兰已经成为欧洲资本主义国家。当时,荷兰拥有的船只超过1.5万艘,商船数超过欧洲其他国家的总和,荷兰人因此有“海上马车夫”之称。在当时荷兰政府支持下,一些大商人成立了东印度公司等垄断性贸易公司,并在世界范围内建立殖民地。

4.表现:

(3)英国:殖民霸权的确立“日不落帝国”(18世纪)

①1588打败西班牙无敌舰队:工商业文明战胜农业文明。

②17世纪中后期打败荷兰(三次英荷战争):工业资本主义(手工业)战胜商业资本主义

③18世纪中期打败法国(1756—1763 “七年战争”):资本主义制度战胜封建专制制度,成为海上霸主和世界上最大的殖民帝国,号称“日不落帝国”。

新航路开辟后,英国对西班牙的船只进行海盗式截击。1588年,英国打败西班牙的“无敌舰队”,使西班牙失去海上霸主的地位。

17初期,英国爆发资产阶级革命,促进了资本主义的发展,到17世纪中期,英国颁布《航海条例》,规定凡是出入英国或英国殖民地的货物都必须由英国船载运,遭到荷兰强烈反对,双方爆发三次战争,结果荷兰战败,英国夺取荷兰在北美的殖民地新阿姆斯特丹,改名为纽约。

18世纪中期以后,英国最终打败法国,从法国手中获得了北美的加拿大和密西西比河以东的新法兰西,同时在印度迅速扩大殖民势力,最终确立了世界殖民霸权,自诩为“日不落”。

葡萄牙:亚洲、非洲、美洲的巴西

西班牙:以美洲为主,除巴西之外的中南美地区及亚洲的菲律宾

16世纪葡萄牙

16世纪西班牙

无敌舰队

17世纪荷兰

海上马车夫

18世纪英国

日不落帝国

教皇子午线是西方列强瓜分世界、划分势力范围的开始

殖民扩张方式:

建立殖民地和据点、

垄断商路、欺诈性贸易、殖民掠夺、黑奴贸易

5.影响:

(1)对殖民地:

①破坏性:中断了原有的社会发展进程,打破了相对平衡的多元文明格局,给当地人民带来了巨大灾难,亚洲的古老帝国也受到冲击。

a.美洲——掠夺金银、原料和种族屠杀;

b.非洲——黑奴贸易,严重破坏社会经济发展;

c.亚洲——殖民侵略、殖民据点和商业垄断。

②建设性:客观上带来先进的生产方式、生活方式和思想观念,促进殖民地历史的发展和进步

材料一 (西班牙殖者民)采取欺诈手段攻陷了阿兹特克和印加这两个古老的帝国,将价值连城的文化珍宝全部熔化成金块和银块运回国内。除了掠夺财富外,殖民者还销毁一切有价值的档案资料,摧毁了两国的神庙、陵墓和古迹,使古老的文明古迹荡然无存,成为人类历史上最大的浩劫之一。

材料二 西班牙殖民者在登陆的岛屿上屠杀了无数印第安人,制造了巨大的灾难。他们掳掠印第安人的妻小,奴役蹂躏他们。整个岛屿全部被摧毁,一片荒凉。

——摘编自(西)卡萨斯著,孙家堃译《西印度毁灭述略》

材料三 “英国在印度要完成双重的使命:一个是破坏的使命,即消灭旧的亚洲式的社会;另一个是重建的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。” ——马克思:《不列颠在印度统治的未来结果》

墨西哥多波西银矿

在三个世纪里,西班牙从拉丁美洲掠取了255万公斤的黄金和1亿公斤的白银

阿兹特克王国的天花感染者

运送黑奴的船只

5.影响:

(2)对欧洲:促进了欧洲资本主义的发展

①使各地的经济联系日益加强,以欧洲为主导的世界市场开始形成;

②从殖民掠夺、商业贸易和奴隶贸易中获得的财富最终转化为资本(加速资本原始积累),推动了欧洲资本主义的发展和社会转型;

③新的全球贸易加速了西欧资本主义经济的发展,为后发生的工业革命创造了条件。

材料一 美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成了商业性的猎获黑人的场所——这一切标志着资本主义生产时代的曙光。--马克思《资本论》

材料二 所谓的商业革命,欧洲的商人和殖民者在欧亚非美之间建立了直接的商业联系…… 初步形成了一个广阔的世界市场;欧洲的商路和贸易中心随之由地中海转移到大西洋沿岸,意大利的商业垄断地位逐渐被葡萄牙西班牙尼德兰英国所取代。

材料三 16世纪,欧洲的黄金从55万公斤增加到119万多公斤……物价上涨使靠工资为生的工人实际工资下降,日趋贫困。按传统方式征收定额货币地租的封建主,收入减少了。新兴的资产阶级靠使用廉价的劳动力和高价出售产品而得到好处。 --孔祥民《世界中古史》

基础概念: 商业革命16世纪随着新航路开辟引起的欧洲商业和世界市场的一系列新变化。主要的变化是:流通中的商品种类与数量的增多,许多来自美洲、亚洲的新商品等出现在欧洲市场;商路及商业中心的转移,大西洋沿岸取代地中海区域成为欧洲和贸易的枢纽;商业经营方式的转变(股份公司、证券交易所纷纷出现);以西欧为中心的世界市场开始形成。商业革命拉开了经济全球化的序幕,解决了欧洲资本主义形成和发展的一个重要问题,即商品和原料市场问题。

基础概念: 价格革命

在15世纪中后期地理大发现的影响下,由于新航路的开辟、西方殖民者的掠夺,大量金银流入欧洲而引起的欧洲金银贬值,物价上涨。依靠固定地租为生的封建地主地位下降(封建地主的实际收入因货币贬值而减少,陷于贫困破产),从事商品生产的资产阶级实力上升。价格革命有力地加速了西欧封建制度的解体,促进了资本主义的发展。

价格革命解决了欧洲资本主义发展第一要素,即资本原始积累。

5.影响:

(3)对世界:人类社会开始进入大变革的时代

①整体:各大洲之间的相对孤立状态被打破,世界开始连成一个整体,促进了文明的交流与交融。

②世界格局:

A.政治格局:逐渐形成以欧洲国家为主导的世界殖民体系;

B.经济格局:以欧洲国家主导的世界市场逐渐形成,其他国家逐渐被卷入资本主义世界市场,资本主义生产方式向全球范围传播;

C.人类生活:世界各地商业交流加强,促进了世界各地动植物品种的交流传播,增加了人类的食品种类,改变了人们的饮食结构和生活习惯;

D.发展趋势:欧洲国家资本主义的发展,推动思想解放运动的发展、科学技术不断进步、工业革命蓄势待发,人类社会进入大变革时代。

材料一 英国经济学家曾说:“大洋洲有我们的牧羊场,阿根廷和北美西部草原上有我们的牛群,秘鲁送来它的白银,南非和澳大利亚的黄金流向伦敦。印度和中国人为我们种茶,而且我们的咖啡、白糖和香料种植园遍布东印度群岛。”

材料二 “它打破了以往人类文明区域性分割和孤立发展的局面,首次把全球人类联系起来,开始了人类文明一体化进程。它扩展了人类活动的范围,海洋在人类文明中的地位迅速上升,世界的人种地理分布、宗教与文化格局开始发生重大变化。” —马世力《世界史纲》

问题探究: 新航路开辟和早期殖民扩张

材料一 美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。

——摘编自《共产党宣言》

材料二 殖民制度大大地促进了贸易和航运的发展,垄断公司”是资本积聚的强有力的手段,殖民地为迅速产生的工场手工业保证了销售市场以及由市场垄断所引起的成倍积累。在欧洲以外直接靠掠夺、奴役和杀人越货而夺得的财宝,源源不断地流入宗主国,在这里转化为资本。--摘编自[德]马克思《资本论》

根据材料一、二并结合所学知识回答,新航路开辟和早期殖民扩张对新兴资产阶级和西欧资本主义的影响。

新航路的开辟给新兴资产阶级提供了新的活动场所。开拓了其海外市场。欧洲的新兴资产阶级力量壮大。其后的早期殖民扩张是西欧资本主义原始积累的主要途径。同时也为新资本主义的发展提供了广阔的海外市场。

课堂小结

全 球 航 路 的 开 辟

全球联系初步建立世界格局变化

改变了世界人文地理格局和自然环境状态

资本主义世界市场开始形成

改变世界多元文明格局和推动欧洲资本主义发展

世界人文地理格局

世界政治

和文明格局

世界

经济格局

人口的迁移与物种交换

商品的

世界性流动

早期

殖民扩张

推 动

推 动

整体

分散

课堂演练

1.(2023 山东高考)下图为某一时期欧洲主要殖民国家在美洲和非洲的殖民地分布示意图。这一时期

A.拉丁美洲民族独立运动兴起

B.大西洋三角贸易已走向衰落

C.西、葡殖民优势逐渐被打破

D.倾销工业品是主要掠夺手段

2.(2023 海南高考)原产于美洲的可可豆被西班牙殖民者误称为巧克力豆,因物以稀为贵,在中美洲部分地区一度被当作货币使用。16世纪后传播到欧洲,随着可可树被广泛引种,以及可可豆加工技术和食用方法的不断改进,19世纪后半叶,巧克力成为大众化商品。引起这一变化的根本原因是

A.新航路开辟促进物种交流

B.欧洲的商业格局发生变化

C.资本主义世界经济的驱动

D.世界殖民体系的初步形成

C

C

3.(2023 浙江高考)1694年,英格兰银行获准成立,在伦敦商人中大受欢迎,但贵族却对它不感兴趣。尽管英国国王带头认股,成为最早的一批股东,但贵族院却只有两人追随其后。直到1749年,一位英国政党领袖还说:“国家是一条船,地主是船主,商人只是乘客。”这说明

A.英国的君主立宪制还未确立

B.银行的商业经营方式最早出现于英国

C.新的资本价值观念尚未普及

D.“光荣革命”改变了英国的政权结构

4.(2022 全国甲卷) 上表是学者统计的17—18世纪英国东印度公司进口的部分亚洲货物价值占比。据表可知,该时期

A.生产方式决定进口货物价值占比

B.英国确立海上贸易的霸主地位

C.殖民扩张推动了消费结构的变化

D.工业革命促进东西方贸易增长

C

C

进口货物 占总货物的价值比(%) 1664—1670年 1731—1740年

胡椒 20.1 4.3

茶叶 0.02 9.26

咖啡 0.63 5.35

棉纺织品 62.59 65.35

5.(2022 福建高考) 16世纪,西班牙征服墨西哥后极力推广天主教,排斥当地宗教信仰,遭到当地人的强烈反对。17世纪中期后,以天主教圣母形象为原型、糅合墨西哥本土文化元素的瓜达卢佩圣母像却逐渐流行开来,成为墨西哥的象征之一。据此推知,西班牙的殖民

A. 改变了区域人口结构

B. 摧毁了美洲本土文化

C. 影响了欧洲宗教改革

D. 推动了新航路的开辟

6.(2021 全国乙卷)16世纪起,英国国王将大量特许状授予从事海外贸易的商人团体,成立特许公司。与此同时,欧洲许多国家掀起创办海外贸易特许公司的热潮。至18世纪末,特许公司数量已达数百个。这反映出该时期

A.资本输出成为海外扩张的主要形式

B.资本主义世界市场形成

C.划分势力范围成为列强争霸的焦点

D.殖民扩张呈现竞争格局

A

D

7.(2022 山东高考.11)下图为世界物种交流过程中两种作物的传播路线示意图,两种作物是

A.小麦、玉米

B.玉米、水稻

C.小麦、甘蔗

D.水稻、甘蔗

8.(2022 广东高考)17世纪的荷兰画家作品中经常呈现如下场景:整齐的城市、房舍、家具,妻子和儿女们的漂亮服饰,宴会上盛大的排场,海员的英勇,商业的辉煌以及穿梭于各大洋上的荷兰商船。这反映了当时荷兰

A.海外贸易丰富了艺术题材

B.浪漫主义艺术风靡一时

C.商业公司垄断新航路贸易

D.启蒙运动塑造社会风貌

C

A

9.15001800年美洲人口结构发生变化,欧洲人、印欧混血人、非洲人、非欧混血人数量不断增加并最终超过美洲原住民。造成这一变化的根本原因是( )

A.美洲原住民遭到大量屠杀

B.欧洲人对美洲不断的探险和征服

C.外来疾病导致美洲原住民大量死亡

D.欧洲人在美洲大陆的分布越来越广泛

10.17世纪,英国人、法国人和荷兰人在加勒比海建立甘蔗园,试图奴役当地人,但因当地人对疾病不具免疫力,纷纷死于感染。于是,殖民者开启了大西洋的奴隶交易。由此可知( )

A.物种交流引发了奴隶贸易 B.殖民扩张导致疾病在全球传播

C.殖民者拓展了美洲的开发 D.殖民活动打破了多元文明格局

B

D

11.16世纪中期,西班牙人主导的马尼拉大帆船贸易开辟了墨西哥与中国之间的跨太平洋商业通道。18世纪末至19世纪30年代,美国发展了对华动物毛皮贸易和檀香木贸易这一跨太平洋国际贸易。这两条贸易通道的开辟( )

A.巩固了中国在世界经济中的主导地位 B.适应了欧美国家商品输出的需要

C.缩小了拉美与北美经济发展的差距 D.促进了全球新兴贸易网络的发展

12.16世纪中后期,西班牙开创了在菲律宾马尼拉和墨西哥阿卡普尔科之间的大帆船贸易。下图为贸易路线示意图。该图可说明( )

A.世界贸易中心转移至亚洲

B.帆船贸易使美洲大为受益

C.世界经济联系进一步加强

D.西班牙主宰亚洲经济贸易

D

C

13.1531年,最早的商品交易所在安特卫普开业;1602年,荷兰建立起新型股份制贸易公司:1694年,经英国国王特许,英格兰银行创立;17世纪后,伦敦证券交易所成为国际证券交易中心。这反映了( )

A.欧洲贸易中心的转移

B.工业革命的不断推进

C.商业经营方式的创新

D.世界市场的开始形成

14.16世纪前的葡萄牙,原产印度的胡椒售价昂贵,用胡椒入菜只是少数人的特权。而17世纪后,胡椒价格却逐步走低,开始大量进入寻常百姓家的餐桌。这种变化是因为( )

A.民众消费观念发生显著变化

B.商业革命冲击西欧传统市场

C.威尼斯香料垄断地位被打破

D.资本主义世界市场基本形成

C

D

13. (2015·四川文综·13)(22分)阅读材料,回答问题。材料一材料二

明朝后期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”,人们遂能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。而粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

(1)结合所学知识,以“交流与联系”为主题,解读材料一。(10分)

(2)据材料一、二,结合所学知识,概述美洲作物传入对明清中国的影响。(12分)

【答案】(1)解读:新航路开辟;(2分)新旧世界(或新旧大陆)之间物种交流、疾病传播;(4分)物种交流密切了各地区联系;疾病传播给人类带来灾难。(4分)

(2)影响:促进了农业、手工业和商业的发展。(3分)促进了人口增长和人口流动。(3分)改变了人们饮食结构及生活习惯。(3分)土地资源过度开发,破坏了自然环境。(3分)

第三单元 走向整体的世界

PART---

第七课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

07.

阶段特征

总体特征: 1500-1800年,从新航路开辟到工业革命前是资本主义工场手工业时期,也是早期资产阶级革命时代。封建制度的衰亡和资本主义的成长已成为这一时期历史发展的核心内容。资本主义成为历史发展的主流,西方世界政治、经济、思想发生了重大变化,为工业文明的到来作了重要的准备。

具体表现:

1.政治上:英美等国资产阶级建立代议制民主政治,确立了资产阶级的统治,为资本主义的发展创造了条件。

2.经济上:出现了资本主义萌芽,资本主义逐步发展到工场手工业时期;新航路开辟,世界市场的雏形开始出现;伴随着西方国家的殖民扩张,世界市场得到拓展。

3.文化上:文艺复兴、宗教改革和启蒙运动高举人文主义的大旗,批判封建思想,起到了解放思想的作用;思想解放运动推动了欧洲近代科学的兴起和发展;蕴含人文精神的文学艺术逐渐兴起,科技上:欧洲的近代自然科学萌发;牛顿经典力学体系的提出,标志着近代科学正式形成,并为启蒙运动提供了理论武器。

课程标准

课标要求: 1.了解新航路开辟所引发的人口、物种和商品的全球性流动、理解人类 ;

2.认识世界的视野和能力的改变以及对世界各区域文明的不同影响;

3.理解新航路开辟是人类历史从分散走向整体过程中的重要节点。

核心素养:

【时空观念】认识全球联系的初步建立与世界格局的演变所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征;

【唯物史观】理解新航路开辟后,世界各地商业交流加强,各种物种交流、交换的影响,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力;

【史料实证】通过历史资料提出问题,了解新航路开辟后,西欧国家殖民扩张,为资本主义发展积累了大量资本,促进了西欧资本主义发展和资产阶级的壮大,提高学生探究分析历史问题的能力;

【历史解释】认识掌握人口迁移与物种交换、商品的世界性流动、早期殖民扩张的表现和影响,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力;

【家国情怀】让学生认识航路开辟后,打破了各大洲之间相对孤立的状态,使世界市场的雏形开始形成与扩展。

时空线索

15世纪末

人种、物种、商品的全球流动

人口、动植物、疾病全球流动;

大西洋、太平洋贸易兴起

16世纪

全球联系日益密切

“三角贸易”形成;

葡萄牙取得在澳门的居住权(1553年);

玉米传入中国(16世纪中期);

菲律宾沦为西班牙的殖民地(1565年);

马尼拉大帆船航线开通(1571年)

17世纪

人类文明格局发展演变,西欧资本主义发展

荷、英、法在亚洲、非洲、北美洲建立了多个殖民地

商品的世界性流动

物种交换

早期殖民扩张

【一个背景】新航路开辟

【两个影响】全球联系的初步建立 世界格局的演变

【三个海路贸易】印度洋贸易 大西洋贸易 太平洋贸易

【四个主要影响】人口迁移 物种交换 商品的世界性流动 早期殖民扩张

【五个主要国家】葡萄牙 西班牙 英国 荷兰 法国

新课导入

请同学们仔细观察地图,比较这两幅不同时期的世界地图,可以看到,到16世纪,人类对世界的认识发生了什么变化?

全球航路的开辟

世界开始连成一个整体,人类的视野也更为开阔

16世纪的世界地图

15世纪的世界地图

15世纪欧洲人的视野只局限在欧洲地区,世界其他地区还不被人了解;

16世纪,人类认识世界的视野更加开阔,各大洲彼此孤立的状态被打破。

新航路的开辟,使人类第一次建立起跨越大陆和海洋的全球性联系,使世界日益成为一个整体。

一、哥伦布大交换:人口迁移与物种交换

(一)人口的迁移

1.原因:

①新航路的开辟各地联系加强,推动了人口的迁移;

②黑奴贸易;

③为逃避政治迫害、宗教迫害。

2.表现:

①欧洲向美洲移民(主动):

欧洲人入侵并在美洲建立殖民地,美洲的印第安人人口减少;

②非洲向美洲移民(被动):

欧洲人把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,多种血统,美洲成为世界上种族混合程度很高的地区;

③其他地区:

大洋洲、非洲和亚洲等地也有族群混合现象。

材料一 15世纪末随着哥伦布发现美洲新大陆,欧洲与美洲之间开辟了新航线。他们在美洲创建种植园,开发金银矿,由于需要大量的廉价劳动力,殖民者于是将贪婪的目光投向未开化非洲大陆。与此相适应,国际人口迁移的目的主要是尚待开发的“处女地”。

——《近代与现代全球国际人口迁移的变化特点》

材料二 15世纪末到17世纪,伊比利亚白人大举移民中南美洲、加勒比海。到1574年,西班牙人移民总数达15万。到1590年,巴西的欧洲白人已有三四万。与此同时,印第安人便开始了锐减和被灭绝的过程,16—17世纪时锐减了约90%。在印第安人锐减的同时,欧洲人又大肆猎捕黑人,运入美洲供奴役。16—17世纪,英国人、法国人、荷兰人又大量移民北美,最后形成了今天美利坚人、加拿大人的主体。17—18世纪时,荷兰人、英国人又大举移入南非,形成了今天南非的白人。

——摘编自摘编自张箭《地理大发现研究》

美国44任总统奥巴马

非裔

美国45任总统特朗普

德裔

美国46任总统拜登

爱尔兰裔

3.特点:

(1)从宗主国向殖民地和附属地迁移:

如英国向美国、加拿大、印度、澳大利亚等地迁移人口;

(2)从较发达地区向不发达地区及新开发区移民(从已开发国家向未开发地区迁移):

如欧洲国家向拉丁美洲各国移居人口;

(3)从旧大陆向新大陆迁移人口:

即亚非欧三洲人口向北美、拉美、大洋洲迁移。

(4)由欧洲国家主导;

(5)自愿移民和强迫移民相结合;

(6)人口迁移的范围不断扩大;

(7)迁移的人口数量不断增加。

4.方向:从欧洲、非洲向美洲、大洋洲迁移

欧洲向美洲移民

非洲向美洲移民

损失人口1亿多

印第安人口减少了

90-95%

主动

被动

族群混合

5.影响:

(1)积极:

①改变许多地区的人种、民族结构和人口地理分布;

②出现族群混合现象;

③促进世界动植物(物种交换)的交流,推进世界的物质和文化交流;

④客观上促进了落后地区(美洲经济)的开发;

⑤促进了新的民族和文化的融合

(2)消极:

①促使欧洲人对美洲殖民掠夺;

②印第安人灭顶之灾;

③黑奴贸易罪恶深重;

④以及由此而来的种族歧视现象的产生,并影响至今;

⑤导致了各种疾病传播蔓延。

材料一 世界的人口格局由此得以调整和重组,在新旧大陆之间益趋均衡。世界范围的人口移徙,有助于形成广泛的物质和人文交流,缩短不同地区人类集团间的发展差距,也有利于新的民族和文化融合。--沈坚《地理大发现后流向新大陆的移民潮》

材料二 美洲成为世界上族群混合程度很高的地区:土著印第安人、欧洲白人、非洲黑人,以及其他混合血统的人,共同生活在这里。15世纪中叶至19世纪末叶,西方殖民国家为了向美洲殖民地种植园和矿山提供劳动力,从非洲掳走大批黑人,非洲丧失劳动力达1亿人以上。

材料三 5世纪末到17世纪,伊比利亚白人大举移民中南美洲、加勒比海。到1574年,西班牙人移民总数达15万。到1590年,巴西的欧洲白人已有三四万。与此同时,印第安人便开始了锐减和被灭绝的过程,16-17世纪时锐减了约90%。在印第安人锐减的同时,欧洲人又大肆猎捕黑人,运入美洲供奴役。16-17世纪,英国人、法国人、荷兰人又大量移民北美,最后形成了今天美利坚人、加拿大人的主体。17-18世纪时,荷兰人、英国人又大举移入南非,形成了今天南非的白人。--张箭《地理大发现研究》

问题思考: 分析新航路开辟后人口迁移的影响?

运送黑奴的船只

美洲大陆上劳作的黑奴

各地区人口族群混合

(二)物种的交换:

1.原因:

(1)新航路的开辟,建立了初步的全球联系。

(2)人口的迁移促进了世界动植物的大交流。

2.表现:

欧洲人把欧亚大陆物种(家畜、农作物、水果)引入美洲;美洲的特产也流向世界各地。

“哥伦布大交换”示意图

基础概念:“哥伦布大交换”

1492年哥伦布首次航行到达美洲,开启了旧大陆与新大陆的往来;同时开启了人类历史上一场生态学大转换,历史学家称之为“哥伦布大交换”。这一横跨东西半球的“交换”涉及生物、农作物、人种、文化、传染病以及观念等一系列内容,意义深远,甚至改变了欧洲人、美洲人、非洲人及亚洲人的生活方式。

欧亚→ 美洲 美洲 → 世界

植物 小麦、燕麦、大麦、裸麦、橄榄、葡萄等农作物和水果 马铃薯、玉米、番茄、甘薯、花生、南瓜、可可、烟草等

动物 马、牛、猪、羊、鸡等家畜 小龙虾、羊驼、火鸡、黑豚、负鼠等

微生物 各种疾病和传染病病菌带到美洲和大洋洲 (天花、麻疹、白喉、水痘、流感、梅毒) 今日世界食物总量中几乎一半的作物是美洲印第安人种植的,而白人只是在1542年以后才知道它们 。

——艾尔文.约瑟非

3.特点:

欧洲主导、内容丰富性、结果具有双重性(积极与消极)、范围全球性、时间具有长期性、方向具有双向、互补。

本质:世界联系日益增强

4.影响:

(1)积极:

①提高全球粮食产量,使人口激增;

②改变了人们的饮食习惯和食物结构,丰富人们食物种类;

③推动世界不同地区之间以及当地经济和贸易的发展。

(2)消极:

①导致了各种疾病的传播,造成原住民的死亡和原有社会的解体,欧洲人在美洲迅速建立起殖民统治;

②破坏了生态环境。

材料一 美洲还为欧洲粮食供给量的增加做出了贡献,以至到18世纪,粮食供给过剩带来了更快速的人口增长。……其中马铃薯和玉米两种作物具有革命性意义……到18世纪头十年中期,欧洲历史上首次达到粮食自给自足的状态。

材料二 (欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

材料三 从1519年开始,天花伴随着其他疾病的流行(麻疹、白喉、水痘、流感等)毁灭了阿兹特克帝国,不到一个世纪,墨西哥的土著居民由1700万锐减到130万。 ——《新全球史》

英国人把沾染天花病毒的衣物、被子送给印第安人

天花病毒让整个南美州人口减少了75%。

材料一 番薯种出海外吕宋。明万历间,闽人陈振龙贸易其地,得藤苗及栽种之法入中国。值闽中旱饥,振龙子经纶白于巡抚金学曾令试为种时,大有收获,可充谷食之半。自是硗确之地遍行栽播。 --[清]陈世元《金薯传习录》

材料二 邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜危峰,一望皆包谷矣。--[清] 袁景辉纂修《建始县志》

材料三 甘薯俗名红山药也。徐玄扈相国曰:“近年有人在海外得此种,海外人亦禁不令出境。”……今番薯扑地传生,枝叶极盛,若于高仰沙土,深耕厚壅,大旱则汲水灌之,无患不熟。闽广人赖以救饥,其利甚大。——徐光启《农政全书》

材料四 16世纪初,花生由东南沿海地区传入中国。进入19世纪后,在欧亚非地区,花生在供人们食用的同时,亦迅速成为重要的油料作物和出口商品。

历史纵横: 分析美洲作物在中国的传播及影响?

(1)传播:

①甘薯原产地美洲,随着新航路的开辟被带到欧洲,并由欧洲传入亚洲。

②甘薯是在明朝万历年间,通过对外贸易传入中国,传播路径有海上和路上两种。

③经过政府的推广,加上甘薯本身适应性强、耐贫瘠、产量高等特性,在中国广泛种植。

(2)影响:

①提高了粮食产量,有利于缓解饥饿、维护社会稳定、增加人口。

②经济作物的引进,有利于推动农产品商品化和农业经济结构的变动。

③但是由于过度垦荒造田,导致水土流失。

(三)疾病的传播

1.原因:

人口和动物的全球流动。

2.表现:

欧洲人将天花、麻疹、白喉、水痘、流感等疾病的病原体带到美洲和大洋洲,造成对此不具免疫力的原住民大量死亡。

(1)1519年美洲爆发第一次大瘟疫,天花黄热病等扩散;

(2)1530年,天花向北传播到五大湖地区;

(3)1585年英国人德雷克将斑疹伤寒传给印第安人

3.影响:

(1)传染病造成的原住民死亡;

(2)原有社会的解体;

(3)欧洲人在美洲迅速建立起殖民统治。

材料一 哥伦布的到来使美洲印第安人有生以来第一次,迎面遇上他最可怕的大敌:不是那个白人,也不是这位白人的黑人仆从,而是那些看不见的杀手,潜伏在这些人的血液内,气息中,被他们带上岸来。

材料二 在美洲被征服的过程中,大量印第安人死于屠杀和折磨。更悲惨的是,新大陆没有天花、白喉等疾病,印第安人对这些疾病毫无免疫力,这些疾病造成有的村子因此整个灭绝。据估计原来有1000万到2500万人口的新西班牙(阿兹特克帝国),到17世纪初只剩下不到200万人,而同时期印加人从约700万减少到只有约50万。 ——王加丰《世界文化史导论》

英国人把沾染天花病毒的衣物、被子送给印第安人

天花病毒让整个南美州人口减少了75%。

二、“马尼拉大帆船”:商品的世界性流动

(一)原因:

全球航路的开辟大大提升了海路在世界贸易中的重要性。逐渐形成多海域贸易齐头并进的态势(传统的印度洋贸易和新兴的大西洋贸易、太平洋贸易齐头并进。)

(二)概况:

大西洋贸易

印度洋贸易

太平洋贸易

陆路贸易

海路贸易

贸易格局 主导国家 贸易线路和主要交换物 特点 影响

印度洋贸易 西欧国家 欧洲绕过非洲好望角到达印度洋 欧洲商人逐渐取代阿拉伯商人占据优势 随着海上航路的扩展和商品的世界性流动,世界各地区之间的经济联系不断加强,世界市场开始形成或以西欧为中心的世界市场雏形出现。

大西洋贸易 西、葡、英等国 第一阶段:欧洲(手工制品)--美洲贸易(贵金属、蔗糖和烟草); 第二阶段:三角贸易(欧洲-非洲-美洲) 形成罪恶的 “三角贸易” 太平洋贸易 西班牙 菲律宾(中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器)一墨西哥(白银) “马尼拉大帆船”;白银基本流入中国 以澳门为中转站的海上贸易 葡萄牙 第一条线路:中国澳门(生丝、瓷等) 一印度一欧洲各国(白银); 第二条线路:澳门(生丝)一日本(白银) 贸易线路跨越大西洋、印度洋和太平洋;白银大量流入中国,白银输入中国的贸易网络形成。 以欧洲为中心的世界市场雏形开始出现

1.印度洋贸易:

新航路开辟后,欧洲商人很快出现在印度洋贸易中,在与阿拉伯商人的竞争中逐渐占据优势。

新航路开辟前的洲际贸易路线示意图

15C末—17C上半叶世界形势与贸易图

陆路贸易(海陆丝绸之路)

海路贸易(三大洋贸易齐头并进)

印度洋贸易路线连接东南亚、 印度、阿拉伯和东非,至少早在公元前 3 世纪就开始了。这个庞大的国际航线网络将所有这些地区以及东亚(尤其是中国)连接起来。

蓝色:阿拉伯控制的印度洋贸易路线

红色:欧洲人开通的新的印度洋贸易路线

2.大西洋贸易:形成罪恶的“三角贸易”

(1)原因:殖民者的残酷压榨和传染病的流行,造成印第安人大量死亡,美洲劳动力严重缺乏;欧洲殖民者在美洲建立的种植园,需要大量劳动力;贩卖黑人奴隶可以获取暴利;(根本)西欧生产力低下,资本主义发展处于原始积累时期。

(2)目的:解决美洲劳动力不足问题

(3)概况:第一阶段:欧美贸易

欧洲到美洲(手工制品),美洲到欧洲(贵金属、蔗糖和烟草)

第二阶段:欧美非“三角贸易”

①出程:欧洲到非洲(纺织品、枪支、手工业品);②中程:非洲到美洲(黑奴);③归程:美洲到欧洲(烟草、蔗糖)

(4)影响:①对非洲:黑奴贸易对非洲社会经济造成了极大破坏,使非洲丧失了大量的精壮劳动力,造成了非洲的贫困落后;

②对美洲:黑奴贸易为美洲的开发提供了大批廉价劳动力,促进了美洲的开发。出现黑人奴隶制;同时改变美洲的族群结构

③对欧洲:加速了欧洲资本原始积累,推动了资本主义发展

④对世界:拓展世界市场;客观上有利于欧、美、非三洲间的经济、文化交流,促进了世界市场的形成。

材料 欧洲和美洲的企业家们再把非洲人贩卖到西印度和美洲,从中获得更大的利润。种植园的产品——棉花、原糖、烟草及其他商品等被运往欧洲,成为那里新兴工业的原料。在欧洲出售殖民地商品又给商人和奴隶贩子带来新的利润。这就是所谓的三角贸易……奴隶贸易给非洲本身带来的却是战争、蹂躏、抢劫和暴力。——(苏)阿勃拉莫娃《非洲:四百年的奴隶贸易》

三角贸易贩奴商人每出航一次6个月,做买卖3次,获利600%-800%,一般可获得100—300%的利润,最高可达1000%。

3.太平洋贸易(丝银贸易):

(1)葡萄牙:

①海路贸易:印度洋贸易以澳门为主要中转站的海上贸易网络(跨越大西洋、印度洋和太平洋)

②贸易双方及主要交换物:A.中国澳门(生丝、瓷器等)—印度果阿—欧洲各国(获取白银);B.中日丝银贸易,中国澳门(生丝)—日本(白银)

③特点:A.贸易线路跨越大西洋、印度洋和太平洋;B.澳门为主要中转站;③白银基本流入中国。

中国

印 度 洋

太 平 洋

非洲

大洋洲

大 西 洋

大西洋-印度洋-太平洋贸易

马六甲

澳门(葡占)

长崎(日本)

(葡萄牙首都)

里斯本

果阿

(印度)

中转站 贸易

葡 澳门 生丝、瓷器——白银

亚洲

3.太平洋贸易(丝银贸易):

(2)西班牙:

①海路贸易:横跨太平洋的“马尼拉大帆船”贸易(在西班牙两大殖民地菲律宾和墨西哥之间进行),一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。

②贸易双方及主要交换物:中国(生丝、丝绸、棉布和瓷器等)→菲律宾马尼拉中转→墨西哥(白银)→菲律宾马尼拉→中国

③特点:A.马尼拉大帆船;B.白银基本流入中国。

亚洲

非洲

南美洲

大洋洲

太 平 洋

中国

马尼拉

墨西哥

阿卡普尔科

太平洋贸易【菲律宾-墨西哥】

西班牙银元

马尼拉大帆船

中转站 贸易

西 马尼拉 丝、棉、瓷—白银

“丝一银”对流

名词解释: 马尼拉大帆船是"The Manila Galleon"的直译,它是16世纪下半叶至19世纪初的250年间,航行于菲律宾的马尼拉与墨西哥的阿卡普尔科之间的货运船只,是一种木制帆船,一般载重量在几百吨到一二千吨左右。由于马尼拉大帆船的货物主要来源于中国,以当时风靡全球的中国生丝与丝绸为主,因此墨西哥人直接把马尼拉大帆船叫做"中国船"。

问题探究: 据材料并结合所学,分析当时大量白银为何涌入中国的影响?

材料一 西班牙帆船到中国来进行贸易,中国史料记载很多。明末时人记载,“其夷佛郎机也,其国有银山,有夷人铸作;银钱独盛。……若贩吕宋,则单得其银钱。”关于明代流入中国白银的估计,我国学者王裕巽通过对国内外史料的分析,认为明代中国从国外贸易中得到了超过3亿两的白银,具体数字为:从西班牙得到 87750000两,从日本得到 200000000两,从葡萄牙得到 42762750两,总计为330512750两。

——韩琦《美洲白银与早期中国经济的发展》

材料二 中国白银时代自明代开端,白银作为中国主币行用直至1935 年,长达约500 年之久。以贵金属白银为征象,明代中国与两个重要历史拐点的开端相联系:一是中国古代国家与社会向近代国家与社会的转型开端相联系,一是世界一体化或称全球化的开端相联系,这使明代成为中国史上一个令人瞩目的重要时期。

——摘编自孙良玉《浅论明代白银货币化》

①进一步刺激中国东南沿海地区经济的发展,对中国资本主义萌芽有促进作用;

②推动了新兴工商业市镇的发展;

③促进农业商品化和手工业的发展;

④提高粮食产量,广植经济作物,丰富饮食结构,促进人口增长;

⑤白银流入促进了赋税制度改革(一条鞭法),加速了中国白银货币化;

⑥西学东渐.

知识拓展: 世界市场的初步形成

世界市场是指各个国家和地区之间以商品流通为主要内容的经济交往活动的总和。资本主义世界市场即资本主义生产方式占主导地位的世界市场。

澳门(葡占)

亚洲

非洲

北美洲

太 平 洋

大 西 洋

南美洲

欧洲

大洋洲

马尼拉(菲律宾)

阿卡普尔科(墨西哥)

长崎(日本)

马六甲

果阿(印度)

里斯本(葡首都)

波托西

印 度 洋

三、日不落帝国:早期殖民扩张(世界格局的演变)

1.含义:(1)早期殖民扩张是指资本原始积累时期,即工业革命以前的欧洲列强在亚、非、拉美的侵略扩张活动,当时的殖民国家主要有葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国等,最先进行殖民的是葡萄牙和西班牙。

(2)资本原始积累是指资本主义生产方式确立以前,通过暴力等非正当手段使生产者与生产资料分离,使生产资料聚集在少数人手里的过程。新兴的资产阶级和新贵族一方面用暴力的手段迫使小生产者同生产资料分离,积累资本,如英国的圈地运动最为典型;另一方面用武力征服殖民地、抢劫金银财物、贩卖奴隶等手段来聚敛财富。

资本原始积累是资本主义生产方式确立的前提和起点,但资本原始积累不等于资本积累,通过剥削工人的剩余价值而积累的过程叫做资本积累。

2.背景:新航路开辟拉开了海外殖民扩张的序幕;资本主义发展的需要。当时的生产力水平比较低,需要积累资本。

3.特点:(从目的、方式、殖民国家和地区思考)

(1)主要目的是掠夺财富,

(2)主要方式:海外贸易、海盗式掠夺、欺诈性贸易、贩卖黑奴、种族屠杀、鸦片走私等

(3)侵略国家以西欧(西、葡、荷、英、法)国家为主,被侵略国家以亚非拉为主

(4)带有血腥性、野蛮性、强盗性

4.表现:

(1)西班牙、葡萄牙的殖民扩张(15—16世纪)

①葡萄牙:16世纪,将巴西变为殖民地,并在非洲沿岸、印度果阿、马六甲和中国澳门等地建立了几十个殖民据点和商站、垄断商路、欺诈贸易。

②西班牙:16世纪,除巴西以外的中、南美广大地区,以及亚洲的菲律宾沦为西班牙的殖民地,建立殖民地、掠夺金银、黑奴贸易。

问题思考: 为什么巴西是葡萄牙的殖民地?

1492-1595年,“仅从西印度(美洲)就向本国(西班牙)输人黄金、白银达20亿皮西塔(西班牙银币名)”,同时,西班牙每年要运出约1500万皮西塔的金银用于购头外国的商品。葡萄牙的情况也是如此。

局限:西葡掠夺的贵金属没有转化为资本,而是用于奢侈消费,最终落后于他国,所以两国迅速崛起又很快衰落。

1493年划分

1494年划分

教皇子午线

基础概念: “教皇子午线”

西班牙、葡萄牙为争夺殖民地,矛盾日益尖锐。1493年,罗马教皇亚历山大六世作出仲裁:在亚速尔群岛和佛得角群岛以西100里格的地方,从北极到南极画一条分界线,史称“教皇子午线”。

实质:西方列强瓜分世界,

划分势力范围的开始。

4.表现:

(2)荷兰:小国大业 荷兰崛起“海上马车夫”(17世纪-18世纪中叶)

①荷兰殖民活动的特点:组建垄断性的贸易公司,开展商业竞争和拓展殖民地。

②方式:

A.抢占殖民地,好望角,马六甲,锡兰,台湾,新阿姆斯特丹

B.组建大型商业公司,如荷兰东印度公司(1602)

C.发展银行信贷业,如阿姆斯特丹证券交易所(1609)

D.商业战争

③局限:忽视工业和海军建设,军事力量不够强大。后败于英国(商业资本不敌工业资本)

1602年荷兰设立东印度公司,垄断马来群岛至好望角一带的贸易

非洲:好望角

美洲:新尼德兰

亚洲:印度沿海、马六甲、

锡兰、印尼、台湾

1621年,荷兰设立西印度公司,垄断美洲和西非地区的贸易

1602年成立荷兰东印度公司,垄断对亚洲的贸易。公司根据政府颁发的特许状,可以享受很多特权,甚至可以建立陆海军,有权建立并管理殖民地。(荷兰东印度公司是世界上第一个股份有限公司。)具有商业公司和殖民机构双重性质

荷兰濒临大西洋,手工业发达,但自然资源稀缺,本地市场狭小。1581年,荷兰摆脱了西班牙国王的统治,赢得了国家独立,为资本主义工商业的迅速发展奠定了基础。17世纪时,荷兰已经成为欧洲资本主义国家。当时,荷兰拥有的船只超过1.5万艘,商船数超过欧洲其他国家的总和,荷兰人因此有“海上马车夫”之称。在当时荷兰政府支持下,一些大商人成立了东印度公司等垄断性贸易公司,并在世界范围内建立殖民地。

4.表现:

(3)英国:殖民霸权的确立“日不落帝国”(18世纪)

①1588打败西班牙无敌舰队:工商业文明战胜农业文明。

②17世纪中后期打败荷兰(三次英荷战争):工业资本主义(手工业)战胜商业资本主义

③18世纪中期打败法国(1756—1763 “七年战争”):资本主义制度战胜封建专制制度,成为海上霸主和世界上最大的殖民帝国,号称“日不落帝国”。

新航路开辟后,英国对西班牙的船只进行海盗式截击。1588年,英国打败西班牙的“无敌舰队”,使西班牙失去海上霸主的地位。

17初期,英国爆发资产阶级革命,促进了资本主义的发展,到17世纪中期,英国颁布《航海条例》,规定凡是出入英国或英国殖民地的货物都必须由英国船载运,遭到荷兰强烈反对,双方爆发三次战争,结果荷兰战败,英国夺取荷兰在北美的殖民地新阿姆斯特丹,改名为纽约。

18世纪中期以后,英国最终打败法国,从法国手中获得了北美的加拿大和密西西比河以东的新法兰西,同时在印度迅速扩大殖民势力,最终确立了世界殖民霸权,自诩为“日不落”。

葡萄牙:亚洲、非洲、美洲的巴西

西班牙:以美洲为主,除巴西之外的中南美地区及亚洲的菲律宾

16世纪葡萄牙

16世纪西班牙

无敌舰队

17世纪荷兰

海上马车夫

18世纪英国

日不落帝国

教皇子午线是西方列强瓜分世界、划分势力范围的开始

殖民扩张方式:

建立殖民地和据点、

垄断商路、欺诈性贸易、殖民掠夺、黑奴贸易

5.影响:

(1)对殖民地:

①破坏性:中断了原有的社会发展进程,打破了相对平衡的多元文明格局,给当地人民带来了巨大灾难,亚洲的古老帝国也受到冲击。

a.美洲——掠夺金银、原料和种族屠杀;

b.非洲——黑奴贸易,严重破坏社会经济发展;

c.亚洲——殖民侵略、殖民据点和商业垄断。

②建设性:客观上带来先进的生产方式、生活方式和思想观念,促进殖民地历史的发展和进步

材料一 (西班牙殖者民)采取欺诈手段攻陷了阿兹特克和印加这两个古老的帝国,将价值连城的文化珍宝全部熔化成金块和银块运回国内。除了掠夺财富外,殖民者还销毁一切有价值的档案资料,摧毁了两国的神庙、陵墓和古迹,使古老的文明古迹荡然无存,成为人类历史上最大的浩劫之一。

材料二 西班牙殖民者在登陆的岛屿上屠杀了无数印第安人,制造了巨大的灾难。他们掳掠印第安人的妻小,奴役蹂躏他们。整个岛屿全部被摧毁,一片荒凉。

——摘编自(西)卡萨斯著,孙家堃译《西印度毁灭述略》

材料三 “英国在印度要完成双重的使命:一个是破坏的使命,即消灭旧的亚洲式的社会;另一个是重建的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。” ——马克思:《不列颠在印度统治的未来结果》

墨西哥多波西银矿

在三个世纪里,西班牙从拉丁美洲掠取了255万公斤的黄金和1亿公斤的白银

阿兹特克王国的天花感染者

运送黑奴的船只

5.影响:

(2)对欧洲:促进了欧洲资本主义的发展

①使各地的经济联系日益加强,以欧洲为主导的世界市场开始形成;

②从殖民掠夺、商业贸易和奴隶贸易中获得的财富最终转化为资本(加速资本原始积累),推动了欧洲资本主义的发展和社会转型;

③新的全球贸易加速了西欧资本主义经济的发展,为后发生的工业革命创造了条件。

材料一 美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成了商业性的猎获黑人的场所——这一切标志着资本主义生产时代的曙光。--马克思《资本论》

材料二 所谓的商业革命,欧洲的商人和殖民者在欧亚非美之间建立了直接的商业联系…… 初步形成了一个广阔的世界市场;欧洲的商路和贸易中心随之由地中海转移到大西洋沿岸,意大利的商业垄断地位逐渐被葡萄牙西班牙尼德兰英国所取代。

材料三 16世纪,欧洲的黄金从55万公斤增加到119万多公斤……物价上涨使靠工资为生的工人实际工资下降,日趋贫困。按传统方式征收定额货币地租的封建主,收入减少了。新兴的资产阶级靠使用廉价的劳动力和高价出售产品而得到好处。 --孔祥民《世界中古史》

基础概念: 商业革命16世纪随着新航路开辟引起的欧洲商业和世界市场的一系列新变化。主要的变化是:流通中的商品种类与数量的增多,许多来自美洲、亚洲的新商品等出现在欧洲市场;商路及商业中心的转移,大西洋沿岸取代地中海区域成为欧洲和贸易的枢纽;商业经营方式的转变(股份公司、证券交易所纷纷出现);以西欧为中心的世界市场开始形成。商业革命拉开了经济全球化的序幕,解决了欧洲资本主义形成和发展的一个重要问题,即商品和原料市场问题。

基础概念: 价格革命

在15世纪中后期地理大发现的影响下,由于新航路的开辟、西方殖民者的掠夺,大量金银流入欧洲而引起的欧洲金银贬值,物价上涨。依靠固定地租为生的封建地主地位下降(封建地主的实际收入因货币贬值而减少,陷于贫困破产),从事商品生产的资产阶级实力上升。价格革命有力地加速了西欧封建制度的解体,促进了资本主义的发展。

价格革命解决了欧洲资本主义发展第一要素,即资本原始积累。

5.影响:

(3)对世界:人类社会开始进入大变革的时代

①整体:各大洲之间的相对孤立状态被打破,世界开始连成一个整体,促进了文明的交流与交融。

②世界格局:

A.政治格局:逐渐形成以欧洲国家为主导的世界殖民体系;

B.经济格局:以欧洲国家主导的世界市场逐渐形成,其他国家逐渐被卷入资本主义世界市场,资本主义生产方式向全球范围传播;

C.人类生活:世界各地商业交流加强,促进了世界各地动植物品种的交流传播,增加了人类的食品种类,改变了人们的饮食结构和生活习惯;

D.发展趋势:欧洲国家资本主义的发展,推动思想解放运动的发展、科学技术不断进步、工业革命蓄势待发,人类社会进入大变革时代。

材料一 英国经济学家曾说:“大洋洲有我们的牧羊场,阿根廷和北美西部草原上有我们的牛群,秘鲁送来它的白银,南非和澳大利亚的黄金流向伦敦。印度和中国人为我们种茶,而且我们的咖啡、白糖和香料种植园遍布东印度群岛。”

材料二 “它打破了以往人类文明区域性分割和孤立发展的局面,首次把全球人类联系起来,开始了人类文明一体化进程。它扩展了人类活动的范围,海洋在人类文明中的地位迅速上升,世界的人种地理分布、宗教与文化格局开始发生重大变化。” —马世力《世界史纲》

问题探究: 新航路开辟和早期殖民扩张

材料一 美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。

——摘编自《共产党宣言》

材料二 殖民制度大大地促进了贸易和航运的发展,垄断公司”是资本积聚的强有力的手段,殖民地为迅速产生的工场手工业保证了销售市场以及由市场垄断所引起的成倍积累。在欧洲以外直接靠掠夺、奴役和杀人越货而夺得的财宝,源源不断地流入宗主国,在这里转化为资本。--摘编自[德]马克思《资本论》

根据材料一、二并结合所学知识回答,新航路开辟和早期殖民扩张对新兴资产阶级和西欧资本主义的影响。

新航路的开辟给新兴资产阶级提供了新的活动场所。开拓了其海外市场。欧洲的新兴资产阶级力量壮大。其后的早期殖民扩张是西欧资本主义原始积累的主要途径。同时也为新资本主义的发展提供了广阔的海外市场。

课堂小结

全 球 航 路 的 开 辟

全球联系初步建立世界格局变化

改变了世界人文地理格局和自然环境状态

资本主义世界市场开始形成

改变世界多元文明格局和推动欧洲资本主义发展

世界人文地理格局

世界政治

和文明格局

世界

经济格局

人口的迁移与物种交换

商品的

世界性流动

早期

殖民扩张

推 动

推 动

整体

分散

课堂演练

1.(2023 山东高考)下图为某一时期欧洲主要殖民国家在美洲和非洲的殖民地分布示意图。这一时期

A.拉丁美洲民族独立运动兴起

B.大西洋三角贸易已走向衰落

C.西、葡殖民优势逐渐被打破

D.倾销工业品是主要掠夺手段

2.(2023 海南高考)原产于美洲的可可豆被西班牙殖民者误称为巧克力豆,因物以稀为贵,在中美洲部分地区一度被当作货币使用。16世纪后传播到欧洲,随着可可树被广泛引种,以及可可豆加工技术和食用方法的不断改进,19世纪后半叶,巧克力成为大众化商品。引起这一变化的根本原因是

A.新航路开辟促进物种交流

B.欧洲的商业格局发生变化

C.资本主义世界经济的驱动

D.世界殖民体系的初步形成

C

C

3.(2023 浙江高考)1694年,英格兰银行获准成立,在伦敦商人中大受欢迎,但贵族却对它不感兴趣。尽管英国国王带头认股,成为最早的一批股东,但贵族院却只有两人追随其后。直到1749年,一位英国政党领袖还说:“国家是一条船,地主是船主,商人只是乘客。”这说明

A.英国的君主立宪制还未确立

B.银行的商业经营方式最早出现于英国

C.新的资本价值观念尚未普及

D.“光荣革命”改变了英国的政权结构

4.(2022 全国甲卷) 上表是学者统计的17—18世纪英国东印度公司进口的部分亚洲货物价值占比。据表可知,该时期

A.生产方式决定进口货物价值占比

B.英国确立海上贸易的霸主地位

C.殖民扩张推动了消费结构的变化

D.工业革命促进东西方贸易增长

C

C

进口货物 占总货物的价值比(%) 1664—1670年 1731—1740年

胡椒 20.1 4.3

茶叶 0.02 9.26

咖啡 0.63 5.35

棉纺织品 62.59 65.35

5.(2022 福建高考) 16世纪,西班牙征服墨西哥后极力推广天主教,排斥当地宗教信仰,遭到当地人的强烈反对。17世纪中期后,以天主教圣母形象为原型、糅合墨西哥本土文化元素的瓜达卢佩圣母像却逐渐流行开来,成为墨西哥的象征之一。据此推知,西班牙的殖民

A. 改变了区域人口结构

B. 摧毁了美洲本土文化

C. 影响了欧洲宗教改革

D. 推动了新航路的开辟

6.(2021 全国乙卷)16世纪起,英国国王将大量特许状授予从事海外贸易的商人团体,成立特许公司。与此同时,欧洲许多国家掀起创办海外贸易特许公司的热潮。至18世纪末,特许公司数量已达数百个。这反映出该时期

A.资本输出成为海外扩张的主要形式

B.资本主义世界市场形成

C.划分势力范围成为列强争霸的焦点

D.殖民扩张呈现竞争格局

A

D

7.(2022 山东高考.11)下图为世界物种交流过程中两种作物的传播路线示意图,两种作物是

A.小麦、玉米

B.玉米、水稻

C.小麦、甘蔗

D.水稻、甘蔗

8.(2022 广东高考)17世纪的荷兰画家作品中经常呈现如下场景:整齐的城市、房舍、家具,妻子和儿女们的漂亮服饰,宴会上盛大的排场,海员的英勇,商业的辉煌以及穿梭于各大洋上的荷兰商船。这反映了当时荷兰

A.海外贸易丰富了艺术题材

B.浪漫主义艺术风靡一时

C.商业公司垄断新航路贸易

D.启蒙运动塑造社会风貌

C

A

9.15001800年美洲人口结构发生变化,欧洲人、印欧混血人、非洲人、非欧混血人数量不断增加并最终超过美洲原住民。造成这一变化的根本原因是( )

A.美洲原住民遭到大量屠杀

B.欧洲人对美洲不断的探险和征服

C.外来疾病导致美洲原住民大量死亡

D.欧洲人在美洲大陆的分布越来越广泛

10.17世纪,英国人、法国人和荷兰人在加勒比海建立甘蔗园,试图奴役当地人,但因当地人对疾病不具免疫力,纷纷死于感染。于是,殖民者开启了大西洋的奴隶交易。由此可知( )

A.物种交流引发了奴隶贸易 B.殖民扩张导致疾病在全球传播

C.殖民者拓展了美洲的开发 D.殖民活动打破了多元文明格局

B

D

11.16世纪中期,西班牙人主导的马尼拉大帆船贸易开辟了墨西哥与中国之间的跨太平洋商业通道。18世纪末至19世纪30年代,美国发展了对华动物毛皮贸易和檀香木贸易这一跨太平洋国际贸易。这两条贸易通道的开辟( )

A.巩固了中国在世界经济中的主导地位 B.适应了欧美国家商品输出的需要

C.缩小了拉美与北美经济发展的差距 D.促进了全球新兴贸易网络的发展

12.16世纪中后期,西班牙开创了在菲律宾马尼拉和墨西哥阿卡普尔科之间的大帆船贸易。下图为贸易路线示意图。该图可说明( )

A.世界贸易中心转移至亚洲

B.帆船贸易使美洲大为受益

C.世界经济联系进一步加强

D.西班牙主宰亚洲经济贸易

D

C

13.1531年,最早的商品交易所在安特卫普开业;1602年,荷兰建立起新型股份制贸易公司:1694年,经英国国王特许,英格兰银行创立;17世纪后,伦敦证券交易所成为国际证券交易中心。这反映了( )

A.欧洲贸易中心的转移

B.工业革命的不断推进

C.商业经营方式的创新

D.世界市场的开始形成

14.16世纪前的葡萄牙,原产印度的胡椒售价昂贵,用胡椒入菜只是少数人的特权。而17世纪后,胡椒价格却逐步走低,开始大量进入寻常百姓家的餐桌。这种变化是因为( )

A.民众消费观念发生显著变化

B.商业革命冲击西欧传统市场

C.威尼斯香料垄断地位被打破

D.资本主义世界市场基本形成

C

D

13. (2015·四川文综·13)(22分)阅读材料,回答问题。材料一材料二

明朝后期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”,人们遂能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。而粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

(1)结合所学知识,以“交流与联系”为主题,解读材料一。(10分)

(2)据材料一、二,结合所学知识,概述美洲作物传入对明清中国的影响。(12分)

【答案】(1)解读:新航路开辟;(2分)新旧世界(或新旧大陆)之间物种交流、疾病传播;(4分)物种交流密切了各地区联系;疾病传播给人类带来灾难。(4分)

(2)影响:促进了农业、手工业和商业的发展。(3分)促进了人口增长和人口流动。(3分)改变了人们饮食结构及生活习惯。(3分)土地资源过度开发,破坏了自然环境。(3分)

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体