第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 导学案(含解析)--2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 导学案(含解析)--2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 312.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-17 14:07:16 | ||

图片预览

文档简介

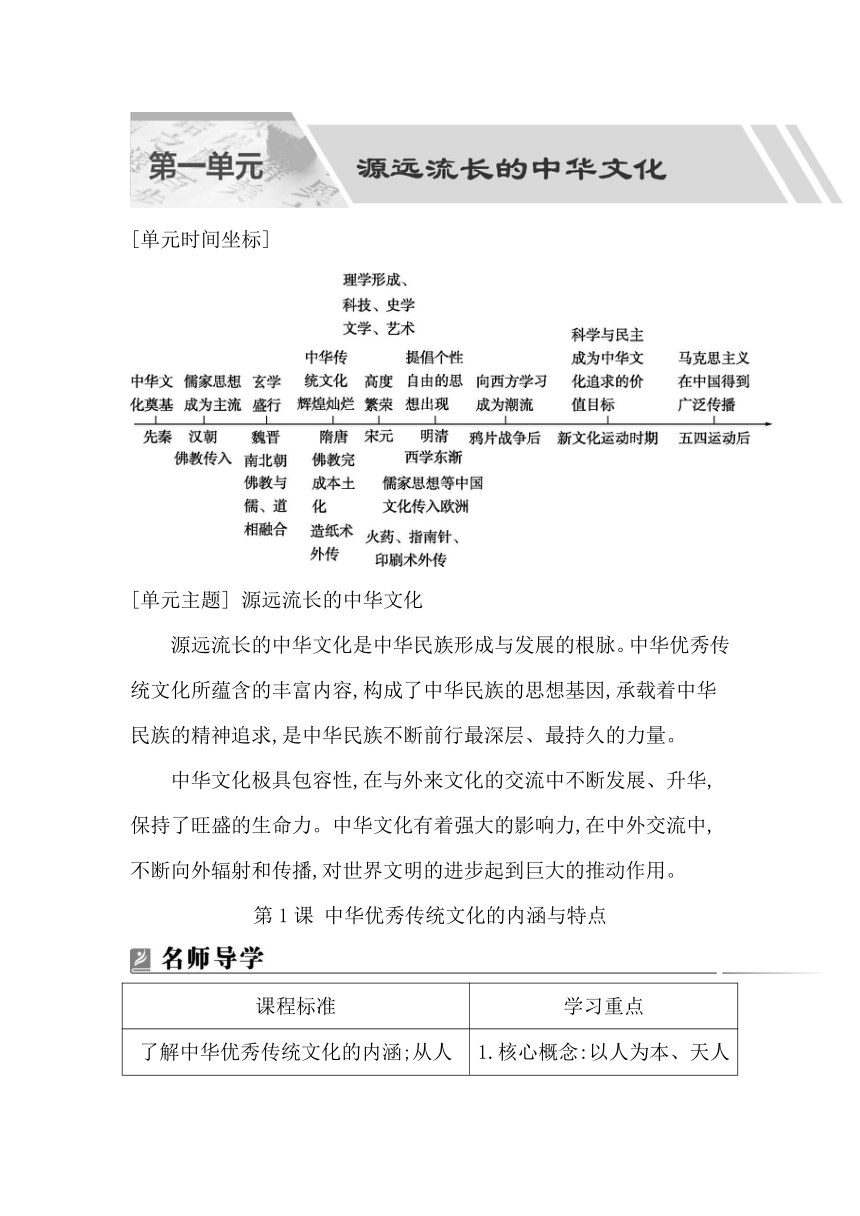

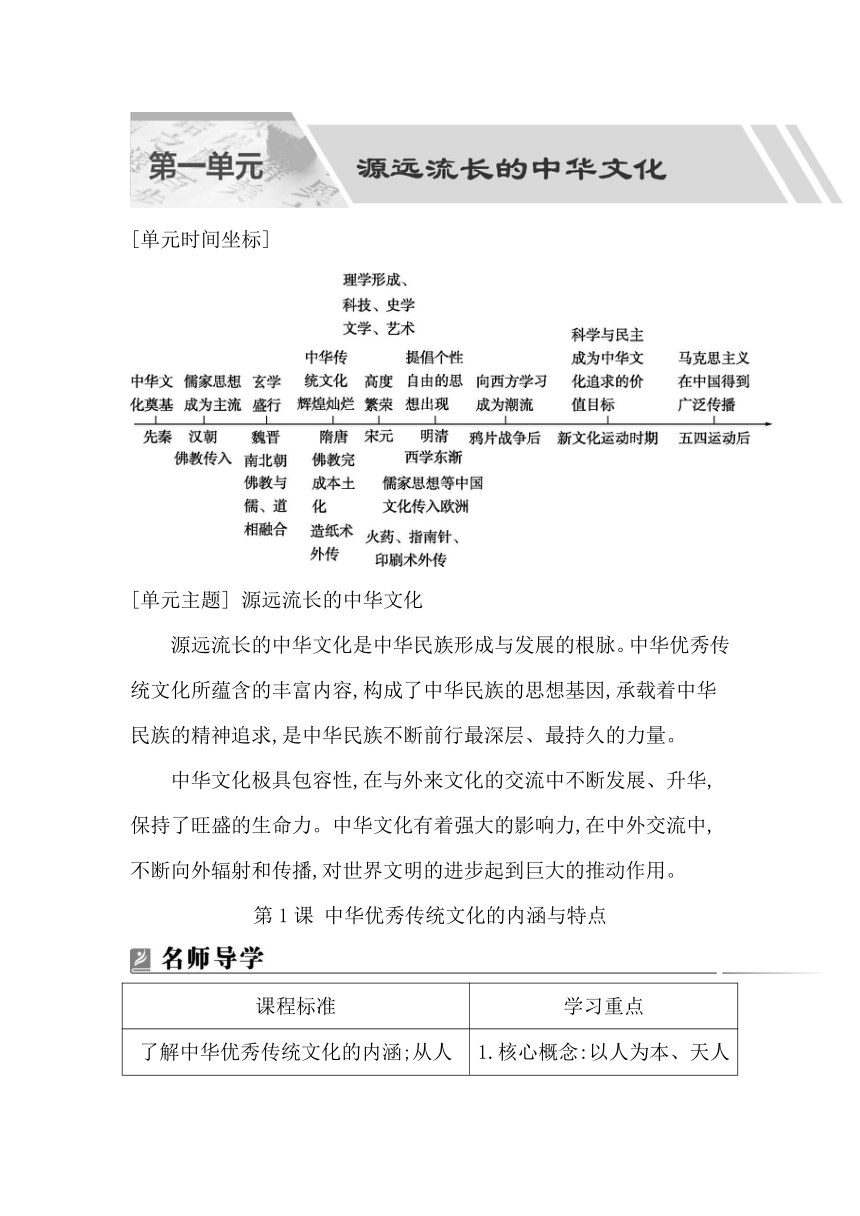

[单元时间坐标]

[单元主题] 源远流长的中华文化

源远流长的中华文化是中华民族形成与发展的根脉。中华优秀传统文化所蕴含的丰富内容,构成了中华民族的思想基因,承载着中华民族的精神追求,是中华民族不断前行最深层、最持久的力量。

中华文化极具包容性,在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。中华文化有着强大的影响力,在中外交流中,不断向外辐射和传播,对世界文明的进步起到巨大的推动作用。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

课程标准 学习重点

了解中华优秀传统文化的内涵;从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。 1.核心概念:以人为本、天人合一、家国情怀、天下为公、厚德载物、和而不同。 2.关键问题 (1)中华优秀传统文化的内涵有哪些 (2)中华优秀传统文化有哪些突出特点和价值意义

[重要概念]

1.文化认同:人们在一个民族共同体中长期共同生活所形成的、对本民族最有意义的事物的肯定性体认,其核心是对本民族基本价值的认同,是凝聚民族共同体的精神纽带,是民族共同体生命延续的精神基础。文化认同是民族认同、国家认同的基础。

2.多元一体:是中华民族文化的格局和特色。“多元”是指中国是一个多民族国家,每个民族都有自己的独特文化。“一体”是指各民族文化在统一的中华文化中融为一体,形成共同的文化观念;各民族文化都是中华文化的一部分,都为中华文化的发展作出了贡献。

3.经世致用:关注社会现实和社会问题,并运用所学解决社会问题,以求达到国治民安的实效。明清之际思想家认为学习、征引古人的文章和行事,应以治世、救世为急务,反对当时不切实际的空虚之学。这一思想体现了中国传统知识分子讲求功利、求实、务实的思想特点以及“以天下为己任”的情怀。

[教材史料]

1.教材导入解读。

思路引导:材料体现了中华传统文化以农为本的特点。祭祀社稷是中华传统文化中礼乐文化的重要内容,在国家社会治理中发挥了积极作用。

2.教材第一目第一则“历史纵横”解读。

思路引导:(1)时期:夏、商、西周。

(2)青铜文明的表现:农业和手工业发展;汉字发展成熟;礼制发展和完善。

3.教材第一目第一则“史料阅读”解读。

思路引导:(1)《礼记》的地位:儒家经典著作之一。

(2)内涵:天人合一思想。“乐”表现的是天地间的和谐;“礼”表现的是天地间的秩序。因为和谐,万物能化育生长;因为秩序,万物能显现出差别。

(3)价值:礼乐在统治人心和治理国家中发挥重要作用。在中国古代社会,秩序与和谐是维护统治的重要前提,礼可以维持秩序,乐可以保障和谐。

4.教材第一目第二则“史料阅读”解读。

思路引导:十月革命后,马克思列宁主义传入中国。马克思列宁主义为中国革命带来了新的理论指导,为中国共产党的成立提供了思想基础,为中华优秀传统文化注入新活力。

5.教材第二目“史料阅读”解读。

思路引导:(1)内涵:民本思想(以人为本)。

(2)价值:维护社会稳定;推动历史发展;为当今治国理政和道德建设提供借鉴。

[教材问答]

1.教材第一目“思考点”:中华文化源远流长的原因是什么

思路引导:(1)政治:中央集权体制,国家统一,科举制度发展完善。

(2)经济:高度发达的农耕文明,为文化的生生不息奠定物质基础。

(3)思想文化:统一的文化政策、儒家思想主导地位的确立。

(4)教育:书院等古代教育机构的建立保持了文化传承的连续性。

(5)民族关系:民族交往交流交融。

(6)对外关系:兼收并蓄的对外文化交流丰富了中华文化内涵。

(7)杰出人物:先进人士对中华文化的改造与弘扬。

(8)地理:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文化独立连续发展提供有利条件。

2.教材第二目“学思之窗”:阅读材料,选取其中一项中华优秀传统文化,谈谈其蕴含的深刻思想内涵。

思路引导:以儒家的“五常”思想为例。儒家把仁、义、礼、智、信,即“五常”作为主要理念和为人处世的基本准则。儒家强调对他人要讲仁爱,在大是大非面前要讲正义,待人接物要讲礼貌,解决问题要讲智慧,做人做事要讲诚信。

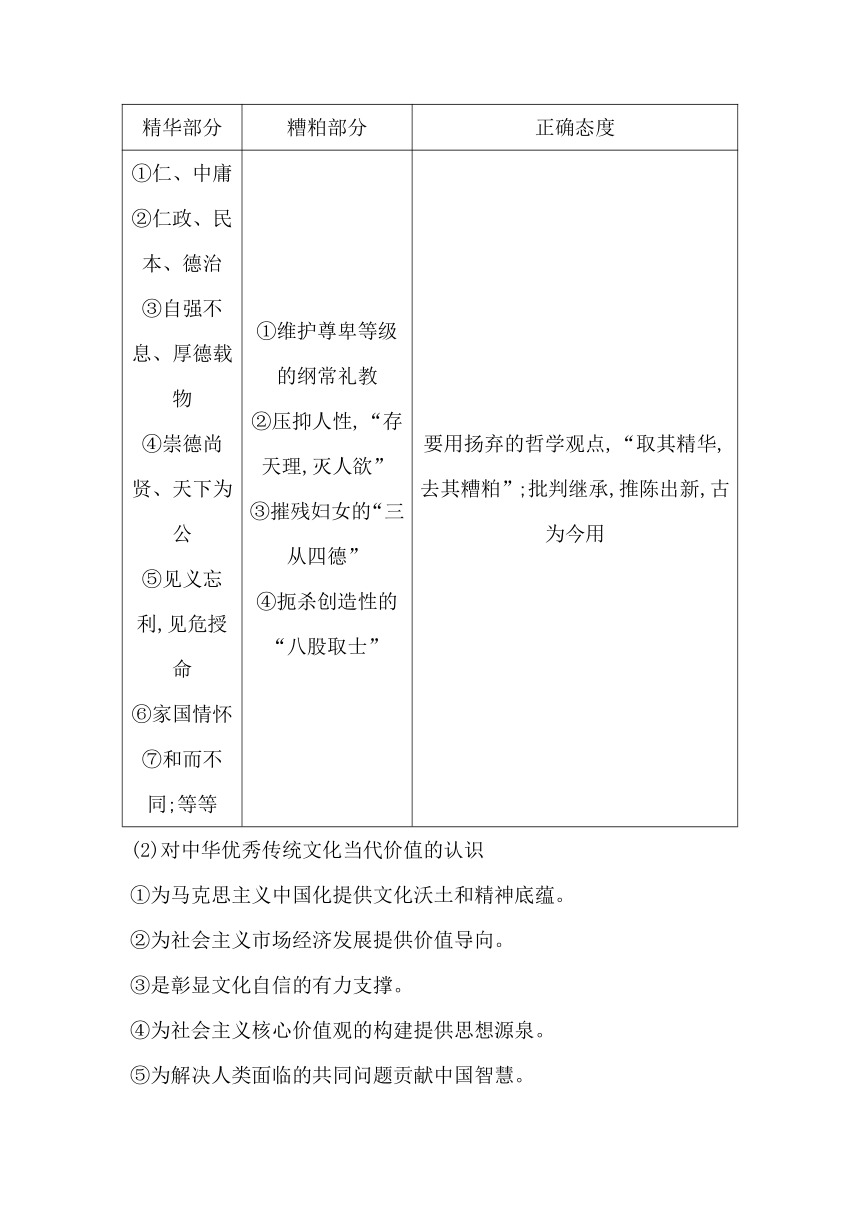

3.“学习拓展”:如何区分中华传统文化的精华与糟粕 谈谈你对中华优秀传统文化当代价值的认识。

思路引导:(1)

精华部分 糟粕部分 正确态度

①仁、中庸 ②仁政、民本、德治 ③自强不息、厚德载物 ④崇德尚贤、天下为公 ⑤见义忘利,见危授命 ⑥家国情怀 ⑦和而不同;等等 ①维护尊卑等级的纲常礼教 ②压抑人性,“存天理,灭人欲” ③摧残妇女的“三从四德” ④扼杀创造性的“八股取士” 要用扬弃的哲学观点,“取其精华,去其糟粕”;批判继承,推陈出新,古为今用

(2)对中华优秀传统文化当代价值的认识

①为马克思主义中国化提供文化沃土和精神底蕴。

②为社会主义市场经济发展提供价值导向。

③是彰显文化自信的有力支撑。

④为社会主义核心价值观的构建提供思想源泉。

⑤为解决人类面临的共同问题贡献中国智慧。

一、中华文化的发展历程

1.中华文化的勃兴与奠基

(1)原始社会。

多元 中华文明在多地域孕育

一体 中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射

(2)夏商西周:创造了灿烂的青铜文明。

(3)春秋战国。

①基本特征:内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

②发展概况。

a.春秋时期:孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的思想核心。

b.战国时期:一大批思想家纷纷著书立说,“百家争鸣”局面出现。

2.中华文化的形成与繁盛

(1)秦汉魏晋时期。

秦朝 秦始皇推崇法家学说

西汉 汉武帝尊崇儒术,儒家思想成为两千多年来中华传统文化的主流

魏晋 玄学盛行

(2)隋唐时期:唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,促进了儒学的创新与发展。

[易错辨析] 魏晋时期,道教、佛教思想盛行,一度冲击了儒学的正统地位。唐朝出现了“三教并行”的局面,这并不代表儒学失去了封建正统思想的地位,只是体现了三教融合、并存的特点。

(3)宋元时期。

理学 宋代,吸收佛、道思想阐释儒学的理学形成,丰富了中华文化的理论思维,但宣扬封建礼教,严重束缚人们的精神世界

其他 科技、史学、文学、艺术高度繁荣

3.中华文化的传承与转折:明清时期

传承 明清之际,提倡个性自由的思想出现。进步思想家批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用

禁锢 康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制

[易错辨析] 明清进步思潮的属性

(1)不是资产阶级的思想文化,仍属于封建传统民本思想。

(2)批判宋明理学,并不是对传统儒家思想的彻底否定,而是对传统儒家思想的批判继承与发展,仍属于儒家思想的范畴。

4.中华文化的衰落与复兴

(1)鸦片战争后:向西方学习以救亡图存成为近代中华文化的潮流。

(2)新文化运动:抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

(3)五四运动以后:马克思主义在中国广泛传播并与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。

[特别提示] 中华文化在近代的新发展

(1)背景:民族危机空前严重;民族资本主义发展,民族资产阶级力量壮大;“西学东渐”,西方民主启蒙思想和马克思主义的传播。

(2)特点:学习和吸收西方的先进文化;学习内容以政治和思想文化为主;与救亡图存相结合。

(3)意义:有利于中华民族的觉醒;提高了民族自信心;增强了中国与世界先进文化的联系;推动中华民族救亡图存斗争的发展和走向胜利。

检测反馈

1.在三星堆遗址发掘中,考古专家发现作为黄河流域的中原文明——殷商王朝和长江上游文明中心的古蜀国,在3 000多年前存在着千丝万缕的联系。其出土的玉制礼器具有明显的商文化因素,青铜器却又表现出强烈的个性。这说明( )

A.中华文明多元一体

B.殷商和古蜀相互学习

C.古蜀文化源自中原

D.古蜀文明比殷商文明先进

解析:A 考古发现属于古蜀文明的三星堆文化遗址,与黄河流域的中原文明存在联系,受到中原文化影响,同时又具有强烈的个性,说明中华文明具有多元一体的特征,A项正确;材料并未体现殷商曾经向古蜀国学习,排除B项;材料不足以说明古蜀文化源自中原,排除C项;“古蜀文明比殷商文明先进”与三星堆玉制礼器具有明显的商文化因素不符,排除D项。

2.顾炎武对宋明理学“空谈心性”造成的恶果进行了猛烈批判,他以崇实致用的学风和锲而不舍的学术实践,在当时起到了转变一代学风的作用。这反映了他的思想主张是( )

A.“离经叛道” B.“存天理,灭人欲”

C.“经世致用” D.“天下为主,君为客”

解析:C 从材料可以看出,顾炎武猛烈批判“空谈心性”,强调实学,即强调经世致用之学,故C项正确;A项指的是李贽,B项是理学的主张,D项是黄宗羲的主张,故均排除。

3.在近代,中国传统文化的忧患意识、变易观念、华夷之辨、民本思想等精神传统,通过现代诠释获得了新的生命,转换为近代救亡意识、“变法—自强”思潮、革命观念以及近代民族主义、民主主义等。这主要表明( )

A.西方思想影响着中国文化进程

B.政治变革丰富了传统文化的内涵

C.民族危机推动中国文化的转型

D.传统文化是近代革命的指导思想

解析:C 根据题干可知,忧患意识转变为近代救亡意识;变易观念转变为“变法—自强”思潮、革命观念以及近代民族主义;民本思想转变为民主主义;这些转变与近代中国社会性质有关,民族危机推动中国传统文化精神转化为现代文化精神,C项正确。题干信息强调民族危机推动中国文化的转型,与西方思想影响无关,排除A项。材料强调民族危机推动了传统文化向近代文化转变,排除B项。传统文化为近代革命提供借鉴,而非近代革命的指导思想,排除D项。

关键问题一:中华优秀传统文化的内涵有哪些

二、中华优秀传统文化的内涵

1.重视以人为本

(1)人本思想。

西周时期 “敬天保民”思想,建立了以人为中心的礼乐制度

春秋时期 孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”

继承与发展 后世儒学思想家从人与社会的关系入手,建立起儒家的一套规范社会关系的伦理秩序

(2)民本思想。

春秋战 国时期 管子提出要顺应民意;孔子要求体察民情,反对苛政;孟子提出了“仁政”说

继承与 发展 历代思想家继承了先秦民本思想,使其发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践

[名师点拨] 中国古代民本思想的具体内容

(1)畏民:敬畏民众。

(2)重民:认识到民众的重要性,对民众问题加以重视。

(3)得民:要得民心。

(4)知民:要体察民情,了解民意。

(5)爱民:要爱护民众。

(6)富民:要让民众生活富足。

2.崇尚天人合一,道法自然

表现 春秋时期,老子提出“道”的概念,他的哲学思想中凸显了人的存在,追求天人合一。战国时期,荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”的思想

特点 他们以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威。天人合一思想,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系

3.提倡爱国,追求家国情怀

(1)孔子、墨子、孟子等均有以天下为己任的思想。

(2)“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。

4.崇德尚贤,推崇天下为公

表现 西周初年,周朝统治者主张“明德”“敬德”。春秋战国时期,孔子提出“为政以德”;墨子认为“夫尚贤者,政之本也”;孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”

影响 各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响

5.崇尚自强不息,厚德载物

(1)《周易》:“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”。

(2)孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

(3)屈原“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”。

6.主张和而不同

(1)西周末年,太史伯认为不同事物之间彼此配合达到平衡,即“和”,才能产生新事物。

(2)春秋战国时期,孔子、孟子视“和”为人性中应有的美德。

任务一 合作探究——中华优秀传统文化的内涵

材料 中华优秀传统文化蕴含着丰富多彩的内容,承载着中华民族的精神追求,是中华民族不断前行最深层、最持久的力量。当代社会通过对“中华传统文化”的研究,形成了许多成果论著,下图为《中国传统文化》的目录节选。

第一章 思想的魅力:中国传统哲学

第一节 天人合一

第二节 阴阳变易

第三节 贵和尚中

第二章 道德的力量:中华传统美德

第一节 正心修身

第二节 与人为善

第三节 君子怀德

第三章 ……

——据王霁主编《中国传统文化》

(第二版)等整理

[问题] 结合中国古代传统文化发展的相关史实,对该作品前两章目录内容进行探讨。(说明:可以就目录内容的一个或多个进行论证;也可以对内容进行修改或增加,并加以论述,要求观点明确、史论结合、史实准确)

[结论] 示例一

我赞同“天人合一”是“中国传统哲学”的重要体现。

春秋时期,经济发展,社会动荡不安。老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。中唐以后社会割据动荡,冲击社会秩序。宋代理学兴起,理学家们以“理”为核心,形成一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系,以强化社会伦理道德秩序,树立基本价值观。

天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,建立人与自然、社会和谐发展的关系,彰显了中华优秀思想的魅力。

示例二

我认为“第二章 道德的力量:中华传统美德”可以增加“第四节 家国情怀”。

春秋战国时期,面对大动荡、大发展、大变革,孔子、墨子、孟子等均有以天下为己任的思想,如孟子提出“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”的主张;宋代,面对社会危机,范仲淹强调“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;明清之际,面对严重社会危机,顾炎武倡导“天下兴亡,匹夫有责”。

家国情怀的传统美德具有强大的凝聚力,推动着中国社会的发展进步。而材料中主要论述的是个人、人际间的道德力量,未能突出“人与国家、社会”的道德关系。

任务二 检测反馈

1.孔子的弟子曾子生活清贫,常着破衣躬亲耕作。相传,鲁国国君为旌表他的德行,派人传令将一座城镇的租税封赠给他。但曾子推辞不受,并作出了“无功不受禄,无德不受宠”的解释。这一典故体现了中国传统文化内涵中的( )

A.天人合一 B.和而不同

C.有容乃大 D.自强不息

解析:D 曾子生活清贫,常着破衣躬亲耕作,但他“无功不受禄,无德不受宠”,据此可知,曾子具有自强不息的品质,D项正确。

2.南宋理学家朱熹曾设计一种礼服,称为“朱子深衣”。该礼服的上衣为四幅(布),代表一年四季;下裳为六幅,破为十二,由十二片布组成,代表一年有十二个月。这一设计体现的思想内涵是( )

A.中庸人和 B.天人合一

C.和而不同 D.敬天保民

解析:B “一年四季”“十二个月”反映了古人对天文、历法的重视,将其设计成礼服穿在身上,体现了天人合一的思想,B项正确。

关键问题二:中华优秀传统文化有哪些突出特点和价值意义

三、中华优秀传统文化的特点和价值

1.特点

(1)本土性:中华文化的起源与发展具有本土性。

(2)多样性:各民族共同创造的中华文化,博大精深,丰富多彩,领域广阔。

(3)包容性:中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化。

(4)凝聚性:中华文化是中华民族共同文化特质的体现。

(5)连续性:中华文化绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力。

2.价值

(1)是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。

(2)蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

(3)维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

任务一 合作探究——中华优秀传统文化的特点

材料 从中华文明的特性来看,中华文明虽然源头各异,但都起源于农耕文明。由于对待的生产对象很快从动物转向了植物,所以中华文明从骨子里少了一丝血腥,多了一份宽容。

中华文明……儒、道、释都不专横,都以宽容为特性,提倡“和而不同”。即使在把道家奉为正统,以老子为虚拟祖先的唐朝,儒学和佛教的发展也是迅速的。在中国现实中,往往一座山上既有道观,又有寺庙,还有孔庙,而且个个香火旺盛,互不干扰,而考古发掘中出土的许多文物经常具有两种甚至三种文化的特征,正是中华文明这种宽容的特性,使得它在对待外来文明时不会极度排斥,而是可以慢慢接受,与之共同相处。

——据陈华兴主编《马克思主义理论研究》等整理

[问题] 材料介绍了中华文明的诸多特点,选取一个角度,运用所学知识进行阐释。

[结论] 示例

中华文明具有包容性的特点。

中华文明源远流长,春秋战国时期各家学派著书立说,纷纷提出治国济世的主张,儒、墨、道、法等各学派互相论战辩驳,形成“百家争鸣”的局面;同时,各家彼此吸收、融合,逐步形成了中国传统文化体系,这种做法体现了中华文明的包容性。

作为中华文明主流的儒家文化,在发展的过程中也不断吸收借鉴其他思想文化,如隋朝时期儒学家提出“三教合一”的主张,充分体现了儒学对佛、道两教的包容。北宋时,儒家学者又冲破汉唐儒学的束缚,融合了佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系——“理学”,使儒家思想进一步思辨化与哲学化。

中华文明在发展的过程中,兼容并包,博采众长,丰富了自身的内涵,不断焕发新的活力。

任务二 检测反馈

1.有学者指出:佛教在传入中原地区的初期,在社会上并没有太大的影响。随着时间的推移,中国人对佛教的了解逐渐增加,佛教就越来越多地进入了中国人的信仰之中。这表明中华文化( )

A.起源的本土性 B.很强的包容性

C.持久的连续性 D.强大的凝聚性

解析:B 根据材料“随着时间的推移,中国人对佛教的了解逐渐增加,佛教就越来越多地进入了中国人的信仰之中”可知,中华文化接受容纳外来文化,体现其包容性的特征,B项正确;佛教属于外来文化,不属于本土文化,排除A项;材料未涉及中华文化的连续性和凝聚性,排除C、D两项。

2.“当代中国人若要在思想上安身立命,不得不面对两类强大的资源:一是传统,二是西方。在全球化的语境下,领悟古典命题的现代意义,使过去的智慧在今天的生活空间中依然有力地延伸,而古典新意的思维方式便成为我们认识自己、融入世界的一种可能性,或是一类艺术常识。”对材料最恰当的理解是( )

A.领悟古典文化的现代意义是艺术常识

B.融入全球化已是中国历史的发展趋势

C.弘扬传统文化只能与现实意义相结合

D.继承传统文化精华才能更好融入世界

解析:D 材料中的“而古典新意的思维方式便成为我们认识自己、融入世界的一种可能性”,说明探讨的是继承传统文化对于融入世界的重要性,即继承传统文化精华才能更好地融入世界,D项正确。

[知识框架]

[基础巩固练]

1.孔子倡导“老者安之,朋友信之,少者怀之”“修己以安人”。孟子主张“养浩然之气”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。二者言论所强调的是( )

A.努力完善个人品德

B.坚持个人独特性格

C.勇于突破礼制束缚

D.敢于反抗专制暴政

解析:A 据材料可知,孔子倡导提高个人修养,使人民安乐,孟子主张培养光明磊落的大丈夫品性,二者都主张完善个人品德,故选A项;材料没有强调要“坚持个人独特性格”,排除B项;孔子主张克己复礼,故排除C项;春秋战国时期社会环境相对宽松,故D项的暴政与当时不符,排除。

2.两汉时期许多杰出人物给后世留下了宝贵的精神财富:张骞“凿空”的勇气,霍去病“匈奴未灭,无以家为”的壮志,苏武绝不“屈节辱命”的精神,马援“马革裹尸”的情怀,班超“投笔从戎”“立功绝域”的追求。他们的事迹至今广为流传是因为都蕴含着( )

A.勤劳勇敢 B.耕读情怀

C.艰苦奋斗 D.家国情怀

解析:D 材料中的人物事迹都反映了为国家尽忠的爱国精神,蕴含了浓厚的家国情怀,故选D项;A、B、C三项不符合题意,排除。

3.《诫伯禽书》(周公教导儿子的家训):“德行广大而守以恭者,荣;土地博裕而守以俭者,安……人众兵强而守以畏者,胜。”《钱氏家训》(五代十国时期吴越国国王钱镠对钱氏后人提出的要求):“读经传则根柢深,看史鉴则议论伟。能文章则称述多,蓄道德则福报厚……信交朋友,惠普乡邻。恤寡矜孤,敬老怀幼,救灾周急,排难解纷。”对两则材料解释合理的是( )

①都重视加强个人道德方面的修养 ②前者是对统治者治国理政的要求 ③后者是对普通人为人处世的要求 ④不属于中国优秀传统文化的内容

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

解析:A 据材料中的“德行广大而守以恭者,荣”及“蓄道德则福报厚”可知,《诫伯禽书》和《钱氏家训》都强调个人道德修养,故①正确;伯禽受封于鲁,周公教导儿子的家训也是对统治者治国理政的要求,故②正确;《钱氏家训》是强调个人的修身养性及处理社会关系的规范,是对普通人为人处世的要求,故③正确;《诫伯禽书》和《钱氏家训》均属于中国优秀传统文化,故④错误;A项符合题意。

4.下表关于中华优秀传统文化蕴含的思想内涵,对应正确的是( )

选项 思想主张 思想内涵

A 天行有常,不为尧存,不为桀亡 崇尚天人合一,道法自然

B 天下之本在国,国之本在家,家之本在身 重视以人为本

C 夫尚贤者,政之本也 提倡爱国,追求家国情怀

D 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈 崇德尚贤,推崇天下为公

解析:A 材料中的“天行有常,不为尧存,不为桀亡”指大自然的规律永恒不变,它不为像尧这样的贤君而存在,不为像桀这样的暴君而灭亡,体现了崇尚天人合一,道法自然的思想,故选A项;“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”强调了国、家、人之间的关系,并非民本,排除B项;“夫尚贤者,政之本也”,体现了尚贤的思想,并非爱国思想,排除C项;“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”强调人的品德,而非贤能,排除D项。

5.王夫之在《读通鉴论》中说:“天下之大,田赋之多,人民之众,固不可以一切之法治之也。有王者起,酌腹里边方、山泽肥瘠、民人众寡、风俗淳顽,因其故俗之便,使民自陈之。”王夫之认为治理国家应当( )

A.以德治国,教化民众

B.限制君权,通经致用

C.因地制宜,实事求是

D.立足生产,整顿吏治

解析:C 根据“固不可以一切之法治之也”“因其故俗之便,使民自陈之”可知,王夫之主张因地制宜,不能照搬旧法,要实事求是,故选

C项。

6.新文化运动时期,陈独秀在与吴虞、常乃德、俞颂华等人的通信中反复说明:“孔教为吾国历史上有力之学说,为吾人精神上无形统一人心之具,鄙人皆绝对承认之而不怀丝毫疑义。”这说明陈独秀( )

A.思想开始发生重大转变

B.肯定儒学在中国历史上的地位

C.反对封建时代道德礼教

D.认为儒学造成中国传统的断裂

解析:B 根据材料“孔教为吾国历史上有力之学说,为吾人精神上无形统一人心之具,鄙人皆绝对承认之而不怀丝毫疑义”可分析出,陈独秀对儒学的肯定,B项正确;材料无法体现思想的转变,排除A项;反对封建时代道德礼教与材料不符,排除C项;材料没有体现儒学造成中国传统的断裂,排除D项。

7.如果说,身体的DNA 保证了我们中华民族人种的传宗接代的话,那么文化遗产,尤其是非物质文化遗产就是我们民族精神的DNA,它保证了我们中华文化即民族精神的延续与传承。材料主要强调( )

A.DNA的重要性

B.中华文化的内涵

C.中华文化的包容性

D.中华文化的连续性

解析:D 根据材料可知,我国文化遗产蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力,体现中华民族的生命力和创造力,是整个民族智慧的结晶,保护文化遗产,保持民族文化的传承和发展,是连接民族情感的纽带,故D项正确;材料强调非物质文化遗产就是我们民族精神的DNA,不是单纯生物学上的DNA,排除A项;材料没有涉及中华文化的内涵和包容性,排除B、C两项。

8.钱穆说:“中国文化,表现在中国已往全部历史过程中,除却历史,无从谈文化。我们应从全部历史之客观方面来指陈中国文化之真相。”他意在强调( )

A.文化形成是多种因素的综合

B.要从历史发展中认识中国文化

C.中国文化的发展具有复杂性

D.应明白中国文化内涵的丰富性

解析:B 材料“我们应从全部历史之客观方面来指陈中国文化之真相”表明钱穆强调的是要从历史发展中认识中国文化,B项正确。

9.《中国传统文化概论》中提道:“每当历史上出现外敌入侵之时,中华民族都能够万众一心地抵御外侮;而每当内乱出现之时,人们往往可以在‘中华一体’的民族认同的基础上,捐弃前嫌,团结一致,变分为合,化乱为治。”该论述旨在说明,中华传统文化具有( )

A.强大的凝聚力 B.潜在的创造力

C.持久的生命力 D.特有的包容性

解析:A “万众一心地抵御外侮”“捐弃前嫌,团结一致”是强大凝聚力的体现,A项正确;材料并没有体现中华文化的创造力,排除B项;

C项是指中华文化绵延不绝,传承至今,与材料无关,排除;包容性是指中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化,与材料不符,排除

D项。

10.2001年,江泽民在访问俄罗斯时讲道:“中华民族自古就提倡做人要‘言必信,行必果’。”2005年,胡锦涛在访问英国期间也强调:“中华民族历来讲信修睦,崇尚和平。”2013年,习近平首次提出“正确义利观”的外交理念。这表明新时期的中国外交( )

A.强调国际舞台的多元共生

B.彰显优秀传统文化的时代价值

C.奉行独立自主的外交原则

D.构建平等互利的多边外交体系

解析:B “言必信,行必果”“讲信修睦,崇尚和平”“正确义利观”彰显出诚信,和平,正确对待和处理“义”与“利”的关系,重视道义与责任的中华优秀传统文化,这表明新时期外交政策受到中国传统文化的影响,彰显了优秀传统文化的时代价值,B项正确;材料未体现出多元共生,排除A项;材料体现的是优秀传统文化的时代价值,而不是奉行独立自主的外交原则,排除C项;多边外交体系的构建与材料主旨不符,排除D项。

11.阅读材料,回答问题。

材料 宣传阐释中国特色,要讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同,其发展道路必然有着自己的特色;讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养;讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们最深厚的文化软实力;讲清楚中国特色社会主义植根于中华文化沃土,反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求,有着深厚历史渊源和广泛现实基础。

——外文出版社《习近平谈治国理政

(第一卷)·把宣传思想工作做得更好》

就材料整体或部分提取一个观点,并结合所学知识加以具体说明。(要求:观点需具体明确,说明需史论结合、逻辑严密)

答案:示例

观点:中华优秀传统文化为中华民族生生不息、发展壮大提供了精神养分。

说明:先秦诸子百家争鸣、两汉经学、魏晋玄学、隋唐“三教合一”、宋明理学等,均不断发展和丰富着中国传统文化的内涵。贯穿整个中国古代的孝悌忠信、礼义廉耻、仁者爱人、与人为善、天人合一、道法自然、自强不息等核心内涵,得到了大力提倡和广泛认同。这使得中华优秀传统文化思想因兼收并蓄而博大精深,因求同存异而源远流长,因历史悠久而底蕴深厚,因推陈出新而充满活力。中华优秀传统文化对于近代以来中华民族特有的信仰追求、价值取向、高尚品质、行为准则、思维方式和生活方式也有着深远的影响。“民为邦本”“政得其民”“礼法合治”“德主刑辅”“为政之要莫先于得人”“治国先治吏”“为政以德”“正己修身”“居安思危”等观念,依然具有资政育人的现实意义,彰显出中华民族深厚的文化软实力。

综上所述,中华优秀传统文化植根于中国的文化土壤,历史悠久、与时俱进,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。

[素养提升练]

1.(2022·辽宁卷,1)春秋末期,中行氏在晋国内部纷争中失败,中行寅因此怪罪太祝祭祀用的牺牲不肥美且斋戒不敬,太祝则认为中行寅不修德义而招致民怨,“一人祝之,一国诅之,一祝不胜万诅,国亡不亦宜乎!”太祝的观点( )

A.反映了民本思想倾向

B.质疑了祭祀功用

C.强调了宗法伦理关系

D.否定了君权神授

解析:A 太祝认为中行氏在纷争中失败,是中行寅不修德义,引发一国民众怨恨所致,其观点反映了民本思想倾向,A项正确;质疑祭祀功用的是中行寅而非太祝,排除B项;材料并未体现血缘宗法伦理关系,排除C项;太祝的观点并未否定君权神授,排除D项。

2.(2021·天津卷,1)孔子认为“身正”是为政者的重要品质,“不能正其身,如正人何 ”韩非子主张立法者“不游意于法之外,不为惠于法之内”。他们这是倡导统治者( )

A.推行仁政 B.以法治国

C.规范行为 D.监督民众

解析:C 根据“不能正其身,如正人何”可得出孔子强调统治者自身的道德修养。根据“不游意于法之外,不为惠于法之内”可得出韩非子强调统治者要遵守法律。二者分别从礼与法的角度倡导统治者要遵守规则,规范行为,C项正确;A项是孟子的主张,B项是法家的主张,均排除;D项在材料中没有体现,排除。

3.(2023·全国新课标卷,25)荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

解析:A 据题干并结合所学知识可知,荀子主张隆礼重法,韩非、李斯作为法家学派代表人物亦主张用“法”,故选A项;B项强调施行仁政,只体现儒家思想,排除;C项主张道德、礼仪,与法家思想不符,排除;D项主张抛弃仁义、巧诈、货利,为老子思想,与题干不符,排除。

4.(2022·广东卷,4)魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张( )

A.儒法并用以维护君权

B.立足考据以重建学风

C.复兴儒学以回应挑战

D.杂糅佛道以构建理学

解析:C 由材料中“儒失其守,教化坠于地”“与‘吾儒’水火不容”可得出李觏、张载对儒学的社会地位沦落、佛教和道教的盛行感到不满,站在维护儒学统治地位的立场上抨击佛教、道教,结合所学可知,北宋时期,儒学家通过改造儒学来复兴儒学、抨击佛道,C项正确;材料没有涉及“儒法并用”,排除A项;清代的学者主张立足考据以重建学风,排除B项;张载认为佛道与“吾儒”水火不容,因此不是主张“杂糅佛道”,排除D项。

5.(2018·江苏卷,21)中国文化具有强大的包容力和生命力,儒家思想是传统文化的主体。阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国文化发生过三次历史性融合。汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。这是中国文化的第一次融合。第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。这是中国文化的第二次融合。明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。

——李良玉《新文化的起源》

材料二 佛教的禅宗一支,是儒学演进到宋明理学真正的阶梯。宋明理学的出现,说明中国学术思想发展到空前成熟的时期。它极大地深化了传统的儒学,进一步巩固和凸显了它在中国传统文化中的主体地位。儒、释(佛教)、道的界分变得不那样重要了。它们都以自己的方式在理学的新天地中得到了升华,并进入了人们的精神世界,进入了社会生活……王阳明的学说虽然没有像朱熹那样得到官方的认可,但在士林的影响却是很大的,特别在晚明几成笼罩之势。

——刘梦溪《中国现代学术经典·总序》等

(1)据材料一,从文化区域的角度,指出中国文化三次融合的对象有何不同。

(2)据材料一、材料二并结合所学知识,以宋明理学为例,就中国文化的“包容力”和“生命力”写一篇小论文。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅)

答案:(1)不同:第一次,本土文化内部的融合;第二次,东方文化内部的融合(与东方局部地区文化的融合);第三次,东西方文化的融合(与西方文化的融合)。

(2)宋明理学的产生和发展体现了中华文化的包容力和生命力。

魏晋以来,社会动荡,伴随着佛教和道教的冲击,传统的儒学面临着严重的危机。与此同时,三教合一的趋势推动了儒学不断借鉴佛道的思想和方法。北宋的程颐、程颢等思想家,担负起重振儒学的重任。他们借鉴了佛道的思辨性和世界本原的观念,创造了哲学化的儒学——理学。朱熹是理学的集大成者,南宋的陆九渊和明代的王守仁把理学进一步发展成为陆王心学。从理学产生和发展的历程可以看出,儒学的发展对佛道的借鉴体现了包容性,理学的发展和不断完善,体现了中华文化强大的生命力。包容和借鉴也是中华文化具有强大生命力的重要原因。

[单元主题] 源远流长的中华文化

源远流长的中华文化是中华民族形成与发展的根脉。中华优秀传统文化所蕴含的丰富内容,构成了中华民族的思想基因,承载着中华民族的精神追求,是中华民族不断前行最深层、最持久的力量。

中华文化极具包容性,在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。中华文化有着强大的影响力,在中外交流中,不断向外辐射和传播,对世界文明的进步起到巨大的推动作用。

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

课程标准 学习重点

了解中华优秀传统文化的内涵;从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。 1.核心概念:以人为本、天人合一、家国情怀、天下为公、厚德载物、和而不同。 2.关键问题 (1)中华优秀传统文化的内涵有哪些 (2)中华优秀传统文化有哪些突出特点和价值意义

[重要概念]

1.文化认同:人们在一个民族共同体中长期共同生活所形成的、对本民族最有意义的事物的肯定性体认,其核心是对本民族基本价值的认同,是凝聚民族共同体的精神纽带,是民族共同体生命延续的精神基础。文化认同是民族认同、国家认同的基础。

2.多元一体:是中华民族文化的格局和特色。“多元”是指中国是一个多民族国家,每个民族都有自己的独特文化。“一体”是指各民族文化在统一的中华文化中融为一体,形成共同的文化观念;各民族文化都是中华文化的一部分,都为中华文化的发展作出了贡献。

3.经世致用:关注社会现实和社会问题,并运用所学解决社会问题,以求达到国治民安的实效。明清之际思想家认为学习、征引古人的文章和行事,应以治世、救世为急务,反对当时不切实际的空虚之学。这一思想体现了中国传统知识分子讲求功利、求实、务实的思想特点以及“以天下为己任”的情怀。

[教材史料]

1.教材导入解读。

思路引导:材料体现了中华传统文化以农为本的特点。祭祀社稷是中华传统文化中礼乐文化的重要内容,在国家社会治理中发挥了积极作用。

2.教材第一目第一则“历史纵横”解读。

思路引导:(1)时期:夏、商、西周。

(2)青铜文明的表现:农业和手工业发展;汉字发展成熟;礼制发展和完善。

3.教材第一目第一则“史料阅读”解读。

思路引导:(1)《礼记》的地位:儒家经典著作之一。

(2)内涵:天人合一思想。“乐”表现的是天地间的和谐;“礼”表现的是天地间的秩序。因为和谐,万物能化育生长;因为秩序,万物能显现出差别。

(3)价值:礼乐在统治人心和治理国家中发挥重要作用。在中国古代社会,秩序与和谐是维护统治的重要前提,礼可以维持秩序,乐可以保障和谐。

4.教材第一目第二则“史料阅读”解读。

思路引导:十月革命后,马克思列宁主义传入中国。马克思列宁主义为中国革命带来了新的理论指导,为中国共产党的成立提供了思想基础,为中华优秀传统文化注入新活力。

5.教材第二目“史料阅读”解读。

思路引导:(1)内涵:民本思想(以人为本)。

(2)价值:维护社会稳定;推动历史发展;为当今治国理政和道德建设提供借鉴。

[教材问答]

1.教材第一目“思考点”:中华文化源远流长的原因是什么

思路引导:(1)政治:中央集权体制,国家统一,科举制度发展完善。

(2)经济:高度发达的农耕文明,为文化的生生不息奠定物质基础。

(3)思想文化:统一的文化政策、儒家思想主导地位的确立。

(4)教育:书院等古代教育机构的建立保持了文化传承的连续性。

(5)民族关系:民族交往交流交融。

(6)对外关系:兼收并蓄的对外文化交流丰富了中华文化内涵。

(7)杰出人物:先进人士对中华文化的改造与弘扬。

(8)地理:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文化独立连续发展提供有利条件。

2.教材第二目“学思之窗”:阅读材料,选取其中一项中华优秀传统文化,谈谈其蕴含的深刻思想内涵。

思路引导:以儒家的“五常”思想为例。儒家把仁、义、礼、智、信,即“五常”作为主要理念和为人处世的基本准则。儒家强调对他人要讲仁爱,在大是大非面前要讲正义,待人接物要讲礼貌,解决问题要讲智慧,做人做事要讲诚信。

3.“学习拓展”:如何区分中华传统文化的精华与糟粕 谈谈你对中华优秀传统文化当代价值的认识。

思路引导:(1)

精华部分 糟粕部分 正确态度

①仁、中庸 ②仁政、民本、德治 ③自强不息、厚德载物 ④崇德尚贤、天下为公 ⑤见义忘利,见危授命 ⑥家国情怀 ⑦和而不同;等等 ①维护尊卑等级的纲常礼教 ②压抑人性,“存天理,灭人欲” ③摧残妇女的“三从四德” ④扼杀创造性的“八股取士” 要用扬弃的哲学观点,“取其精华,去其糟粕”;批判继承,推陈出新,古为今用

(2)对中华优秀传统文化当代价值的认识

①为马克思主义中国化提供文化沃土和精神底蕴。

②为社会主义市场经济发展提供价值导向。

③是彰显文化自信的有力支撑。

④为社会主义核心价值观的构建提供思想源泉。

⑤为解决人类面临的共同问题贡献中国智慧。

一、中华文化的发展历程

1.中华文化的勃兴与奠基

(1)原始社会。

多元 中华文明在多地域孕育

一体 中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射

(2)夏商西周:创造了灿烂的青铜文明。

(3)春秋战国。

①基本特征:内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

②发展概况。

a.春秋时期:孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的思想核心。

b.战国时期:一大批思想家纷纷著书立说,“百家争鸣”局面出现。

2.中华文化的形成与繁盛

(1)秦汉魏晋时期。

秦朝 秦始皇推崇法家学说

西汉 汉武帝尊崇儒术,儒家思想成为两千多年来中华传统文化的主流

魏晋 玄学盛行

(2)隋唐时期:唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,促进了儒学的创新与发展。

[易错辨析] 魏晋时期,道教、佛教思想盛行,一度冲击了儒学的正统地位。唐朝出现了“三教并行”的局面,这并不代表儒学失去了封建正统思想的地位,只是体现了三教融合、并存的特点。

(3)宋元时期。

理学 宋代,吸收佛、道思想阐释儒学的理学形成,丰富了中华文化的理论思维,但宣扬封建礼教,严重束缚人们的精神世界

其他 科技、史学、文学、艺术高度繁荣

3.中华文化的传承与转折:明清时期

传承 明清之际,提倡个性自由的思想出现。进步思想家批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用

禁锢 康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制

[易错辨析] 明清进步思潮的属性

(1)不是资产阶级的思想文化,仍属于封建传统民本思想。

(2)批判宋明理学,并不是对传统儒家思想的彻底否定,而是对传统儒家思想的批判继承与发展,仍属于儒家思想的范畴。

4.中华文化的衰落与复兴

(1)鸦片战争后:向西方学习以救亡图存成为近代中华文化的潮流。

(2)新文化运动:抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

(3)五四运动以后:马克思主义在中国广泛传播并与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。

[特别提示] 中华文化在近代的新发展

(1)背景:民族危机空前严重;民族资本主义发展,民族资产阶级力量壮大;“西学东渐”,西方民主启蒙思想和马克思主义的传播。

(2)特点:学习和吸收西方的先进文化;学习内容以政治和思想文化为主;与救亡图存相结合。

(3)意义:有利于中华民族的觉醒;提高了民族自信心;增强了中国与世界先进文化的联系;推动中华民族救亡图存斗争的发展和走向胜利。

检测反馈

1.在三星堆遗址发掘中,考古专家发现作为黄河流域的中原文明——殷商王朝和长江上游文明中心的古蜀国,在3 000多年前存在着千丝万缕的联系。其出土的玉制礼器具有明显的商文化因素,青铜器却又表现出强烈的个性。这说明( )

A.中华文明多元一体

B.殷商和古蜀相互学习

C.古蜀文化源自中原

D.古蜀文明比殷商文明先进

解析:A 考古发现属于古蜀文明的三星堆文化遗址,与黄河流域的中原文明存在联系,受到中原文化影响,同时又具有强烈的个性,说明中华文明具有多元一体的特征,A项正确;材料并未体现殷商曾经向古蜀国学习,排除B项;材料不足以说明古蜀文化源自中原,排除C项;“古蜀文明比殷商文明先进”与三星堆玉制礼器具有明显的商文化因素不符,排除D项。

2.顾炎武对宋明理学“空谈心性”造成的恶果进行了猛烈批判,他以崇实致用的学风和锲而不舍的学术实践,在当时起到了转变一代学风的作用。这反映了他的思想主张是( )

A.“离经叛道” B.“存天理,灭人欲”

C.“经世致用” D.“天下为主,君为客”

解析:C 从材料可以看出,顾炎武猛烈批判“空谈心性”,强调实学,即强调经世致用之学,故C项正确;A项指的是李贽,B项是理学的主张,D项是黄宗羲的主张,故均排除。

3.在近代,中国传统文化的忧患意识、变易观念、华夷之辨、民本思想等精神传统,通过现代诠释获得了新的生命,转换为近代救亡意识、“变法—自强”思潮、革命观念以及近代民族主义、民主主义等。这主要表明( )

A.西方思想影响着中国文化进程

B.政治变革丰富了传统文化的内涵

C.民族危机推动中国文化的转型

D.传统文化是近代革命的指导思想

解析:C 根据题干可知,忧患意识转变为近代救亡意识;变易观念转变为“变法—自强”思潮、革命观念以及近代民族主义;民本思想转变为民主主义;这些转变与近代中国社会性质有关,民族危机推动中国传统文化精神转化为现代文化精神,C项正确。题干信息强调民族危机推动中国文化的转型,与西方思想影响无关,排除A项。材料强调民族危机推动了传统文化向近代文化转变,排除B项。传统文化为近代革命提供借鉴,而非近代革命的指导思想,排除D项。

关键问题一:中华优秀传统文化的内涵有哪些

二、中华优秀传统文化的内涵

1.重视以人为本

(1)人本思想。

西周时期 “敬天保民”思想,建立了以人为中心的礼乐制度

春秋时期 孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”

继承与发展 后世儒学思想家从人与社会的关系入手,建立起儒家的一套规范社会关系的伦理秩序

(2)民本思想。

春秋战 国时期 管子提出要顺应民意;孔子要求体察民情,反对苛政;孟子提出了“仁政”说

继承与 发展 历代思想家继承了先秦民本思想,使其发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践

[名师点拨] 中国古代民本思想的具体内容

(1)畏民:敬畏民众。

(2)重民:认识到民众的重要性,对民众问题加以重视。

(3)得民:要得民心。

(4)知民:要体察民情,了解民意。

(5)爱民:要爱护民众。

(6)富民:要让民众生活富足。

2.崇尚天人合一,道法自然

表现 春秋时期,老子提出“道”的概念,他的哲学思想中凸显了人的存在,追求天人合一。战国时期,荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”的思想

特点 他们以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威。天人合一思想,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系

3.提倡爱国,追求家国情怀

(1)孔子、墨子、孟子等均有以天下为己任的思想。

(2)“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。

4.崇德尚贤,推崇天下为公

表现 西周初年,周朝统治者主张“明德”“敬德”。春秋战国时期,孔子提出“为政以德”;墨子认为“夫尚贤者,政之本也”;孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”

影响 各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响

5.崇尚自强不息,厚德载物

(1)《周易》:“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”。

(2)孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

(3)屈原“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”。

6.主张和而不同

(1)西周末年,太史伯认为不同事物之间彼此配合达到平衡,即“和”,才能产生新事物。

(2)春秋战国时期,孔子、孟子视“和”为人性中应有的美德。

任务一 合作探究——中华优秀传统文化的内涵

材料 中华优秀传统文化蕴含着丰富多彩的内容,承载着中华民族的精神追求,是中华民族不断前行最深层、最持久的力量。当代社会通过对“中华传统文化”的研究,形成了许多成果论著,下图为《中国传统文化》的目录节选。

第一章 思想的魅力:中国传统哲学

第一节 天人合一

第二节 阴阳变易

第三节 贵和尚中

第二章 道德的力量:中华传统美德

第一节 正心修身

第二节 与人为善

第三节 君子怀德

第三章 ……

——据王霁主编《中国传统文化》

(第二版)等整理

[问题] 结合中国古代传统文化发展的相关史实,对该作品前两章目录内容进行探讨。(说明:可以就目录内容的一个或多个进行论证;也可以对内容进行修改或增加,并加以论述,要求观点明确、史论结合、史实准确)

[结论] 示例一

我赞同“天人合一”是“中国传统哲学”的重要体现。

春秋时期,经济发展,社会动荡不安。老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。中唐以后社会割据动荡,冲击社会秩序。宋代理学兴起,理学家们以“理”为核心,形成一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系,以强化社会伦理道德秩序,树立基本价值观。

天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,建立人与自然、社会和谐发展的关系,彰显了中华优秀思想的魅力。

示例二

我认为“第二章 道德的力量:中华传统美德”可以增加“第四节 家国情怀”。

春秋战国时期,面对大动荡、大发展、大变革,孔子、墨子、孟子等均有以天下为己任的思想,如孟子提出“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”的主张;宋代,面对社会危机,范仲淹强调“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;明清之际,面对严重社会危机,顾炎武倡导“天下兴亡,匹夫有责”。

家国情怀的传统美德具有强大的凝聚力,推动着中国社会的发展进步。而材料中主要论述的是个人、人际间的道德力量,未能突出“人与国家、社会”的道德关系。

任务二 检测反馈

1.孔子的弟子曾子生活清贫,常着破衣躬亲耕作。相传,鲁国国君为旌表他的德行,派人传令将一座城镇的租税封赠给他。但曾子推辞不受,并作出了“无功不受禄,无德不受宠”的解释。这一典故体现了中国传统文化内涵中的( )

A.天人合一 B.和而不同

C.有容乃大 D.自强不息

解析:D 曾子生活清贫,常着破衣躬亲耕作,但他“无功不受禄,无德不受宠”,据此可知,曾子具有自强不息的品质,D项正确。

2.南宋理学家朱熹曾设计一种礼服,称为“朱子深衣”。该礼服的上衣为四幅(布),代表一年四季;下裳为六幅,破为十二,由十二片布组成,代表一年有十二个月。这一设计体现的思想内涵是( )

A.中庸人和 B.天人合一

C.和而不同 D.敬天保民

解析:B “一年四季”“十二个月”反映了古人对天文、历法的重视,将其设计成礼服穿在身上,体现了天人合一的思想,B项正确。

关键问题二:中华优秀传统文化有哪些突出特点和价值意义

三、中华优秀传统文化的特点和价值

1.特点

(1)本土性:中华文化的起源与发展具有本土性。

(2)多样性:各民族共同创造的中华文化,博大精深,丰富多彩,领域广阔。

(3)包容性:中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化。

(4)凝聚性:中华文化是中华民族共同文化特质的体现。

(5)连续性:中华文化绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力。

2.价值

(1)是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。

(2)蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

(3)维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

任务一 合作探究——中华优秀传统文化的特点

材料 从中华文明的特性来看,中华文明虽然源头各异,但都起源于农耕文明。由于对待的生产对象很快从动物转向了植物,所以中华文明从骨子里少了一丝血腥,多了一份宽容。

中华文明……儒、道、释都不专横,都以宽容为特性,提倡“和而不同”。即使在把道家奉为正统,以老子为虚拟祖先的唐朝,儒学和佛教的发展也是迅速的。在中国现实中,往往一座山上既有道观,又有寺庙,还有孔庙,而且个个香火旺盛,互不干扰,而考古发掘中出土的许多文物经常具有两种甚至三种文化的特征,正是中华文明这种宽容的特性,使得它在对待外来文明时不会极度排斥,而是可以慢慢接受,与之共同相处。

——据陈华兴主编《马克思主义理论研究》等整理

[问题] 材料介绍了中华文明的诸多特点,选取一个角度,运用所学知识进行阐释。

[结论] 示例

中华文明具有包容性的特点。

中华文明源远流长,春秋战国时期各家学派著书立说,纷纷提出治国济世的主张,儒、墨、道、法等各学派互相论战辩驳,形成“百家争鸣”的局面;同时,各家彼此吸收、融合,逐步形成了中国传统文化体系,这种做法体现了中华文明的包容性。

作为中华文明主流的儒家文化,在发展的过程中也不断吸收借鉴其他思想文化,如隋朝时期儒学家提出“三教合一”的主张,充分体现了儒学对佛、道两教的包容。北宋时,儒家学者又冲破汉唐儒学的束缚,融合了佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系——“理学”,使儒家思想进一步思辨化与哲学化。

中华文明在发展的过程中,兼容并包,博采众长,丰富了自身的内涵,不断焕发新的活力。

任务二 检测反馈

1.有学者指出:佛教在传入中原地区的初期,在社会上并没有太大的影响。随着时间的推移,中国人对佛教的了解逐渐增加,佛教就越来越多地进入了中国人的信仰之中。这表明中华文化( )

A.起源的本土性 B.很强的包容性

C.持久的连续性 D.强大的凝聚性

解析:B 根据材料“随着时间的推移,中国人对佛教的了解逐渐增加,佛教就越来越多地进入了中国人的信仰之中”可知,中华文化接受容纳外来文化,体现其包容性的特征,B项正确;佛教属于外来文化,不属于本土文化,排除A项;材料未涉及中华文化的连续性和凝聚性,排除C、D两项。

2.“当代中国人若要在思想上安身立命,不得不面对两类强大的资源:一是传统,二是西方。在全球化的语境下,领悟古典命题的现代意义,使过去的智慧在今天的生活空间中依然有力地延伸,而古典新意的思维方式便成为我们认识自己、融入世界的一种可能性,或是一类艺术常识。”对材料最恰当的理解是( )

A.领悟古典文化的现代意义是艺术常识

B.融入全球化已是中国历史的发展趋势

C.弘扬传统文化只能与现实意义相结合

D.继承传统文化精华才能更好融入世界

解析:D 材料中的“而古典新意的思维方式便成为我们认识自己、融入世界的一种可能性”,说明探讨的是继承传统文化对于融入世界的重要性,即继承传统文化精华才能更好地融入世界,D项正确。

[知识框架]

[基础巩固练]

1.孔子倡导“老者安之,朋友信之,少者怀之”“修己以安人”。孟子主张“养浩然之气”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。二者言论所强调的是( )

A.努力完善个人品德

B.坚持个人独特性格

C.勇于突破礼制束缚

D.敢于反抗专制暴政

解析:A 据材料可知,孔子倡导提高个人修养,使人民安乐,孟子主张培养光明磊落的大丈夫品性,二者都主张完善个人品德,故选A项;材料没有强调要“坚持个人独特性格”,排除B项;孔子主张克己复礼,故排除C项;春秋战国时期社会环境相对宽松,故D项的暴政与当时不符,排除。

2.两汉时期许多杰出人物给后世留下了宝贵的精神财富:张骞“凿空”的勇气,霍去病“匈奴未灭,无以家为”的壮志,苏武绝不“屈节辱命”的精神,马援“马革裹尸”的情怀,班超“投笔从戎”“立功绝域”的追求。他们的事迹至今广为流传是因为都蕴含着( )

A.勤劳勇敢 B.耕读情怀

C.艰苦奋斗 D.家国情怀

解析:D 材料中的人物事迹都反映了为国家尽忠的爱国精神,蕴含了浓厚的家国情怀,故选D项;A、B、C三项不符合题意,排除。

3.《诫伯禽书》(周公教导儿子的家训):“德行广大而守以恭者,荣;土地博裕而守以俭者,安……人众兵强而守以畏者,胜。”《钱氏家训》(五代十国时期吴越国国王钱镠对钱氏后人提出的要求):“读经传则根柢深,看史鉴则议论伟。能文章则称述多,蓄道德则福报厚……信交朋友,惠普乡邻。恤寡矜孤,敬老怀幼,救灾周急,排难解纷。”对两则材料解释合理的是( )

①都重视加强个人道德方面的修养 ②前者是对统治者治国理政的要求 ③后者是对普通人为人处世的要求 ④不属于中国优秀传统文化的内容

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

解析:A 据材料中的“德行广大而守以恭者,荣”及“蓄道德则福报厚”可知,《诫伯禽书》和《钱氏家训》都强调个人道德修养,故①正确;伯禽受封于鲁,周公教导儿子的家训也是对统治者治国理政的要求,故②正确;《钱氏家训》是强调个人的修身养性及处理社会关系的规范,是对普通人为人处世的要求,故③正确;《诫伯禽书》和《钱氏家训》均属于中国优秀传统文化,故④错误;A项符合题意。

4.下表关于中华优秀传统文化蕴含的思想内涵,对应正确的是( )

选项 思想主张 思想内涵

A 天行有常,不为尧存,不为桀亡 崇尚天人合一,道法自然

B 天下之本在国,国之本在家,家之本在身 重视以人为本

C 夫尚贤者,政之本也 提倡爱国,追求家国情怀

D 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈 崇德尚贤,推崇天下为公

解析:A 材料中的“天行有常,不为尧存,不为桀亡”指大自然的规律永恒不变,它不为像尧这样的贤君而存在,不为像桀这样的暴君而灭亡,体现了崇尚天人合一,道法自然的思想,故选A项;“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”强调了国、家、人之间的关系,并非民本,排除B项;“夫尚贤者,政之本也”,体现了尚贤的思想,并非爱国思想,排除C项;“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”强调人的品德,而非贤能,排除D项。

5.王夫之在《读通鉴论》中说:“天下之大,田赋之多,人民之众,固不可以一切之法治之也。有王者起,酌腹里边方、山泽肥瘠、民人众寡、风俗淳顽,因其故俗之便,使民自陈之。”王夫之认为治理国家应当( )

A.以德治国,教化民众

B.限制君权,通经致用

C.因地制宜,实事求是

D.立足生产,整顿吏治

解析:C 根据“固不可以一切之法治之也”“因其故俗之便,使民自陈之”可知,王夫之主张因地制宜,不能照搬旧法,要实事求是,故选

C项。

6.新文化运动时期,陈独秀在与吴虞、常乃德、俞颂华等人的通信中反复说明:“孔教为吾国历史上有力之学说,为吾人精神上无形统一人心之具,鄙人皆绝对承认之而不怀丝毫疑义。”这说明陈独秀( )

A.思想开始发生重大转变

B.肯定儒学在中国历史上的地位

C.反对封建时代道德礼教

D.认为儒学造成中国传统的断裂

解析:B 根据材料“孔教为吾国历史上有力之学说,为吾人精神上无形统一人心之具,鄙人皆绝对承认之而不怀丝毫疑义”可分析出,陈独秀对儒学的肯定,B项正确;材料无法体现思想的转变,排除A项;反对封建时代道德礼教与材料不符,排除C项;材料没有体现儒学造成中国传统的断裂,排除D项。

7.如果说,身体的DNA 保证了我们中华民族人种的传宗接代的话,那么文化遗产,尤其是非物质文化遗产就是我们民族精神的DNA,它保证了我们中华文化即民族精神的延续与传承。材料主要强调( )

A.DNA的重要性

B.中华文化的内涵

C.中华文化的包容性

D.中华文化的连续性

解析:D 根据材料可知,我国文化遗产蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力,体现中华民族的生命力和创造力,是整个民族智慧的结晶,保护文化遗产,保持民族文化的传承和发展,是连接民族情感的纽带,故D项正确;材料强调非物质文化遗产就是我们民族精神的DNA,不是单纯生物学上的DNA,排除A项;材料没有涉及中华文化的内涵和包容性,排除B、C两项。

8.钱穆说:“中国文化,表现在中国已往全部历史过程中,除却历史,无从谈文化。我们应从全部历史之客观方面来指陈中国文化之真相。”他意在强调( )

A.文化形成是多种因素的综合

B.要从历史发展中认识中国文化

C.中国文化的发展具有复杂性

D.应明白中国文化内涵的丰富性

解析:B 材料“我们应从全部历史之客观方面来指陈中国文化之真相”表明钱穆强调的是要从历史发展中认识中国文化,B项正确。

9.《中国传统文化概论》中提道:“每当历史上出现外敌入侵之时,中华民族都能够万众一心地抵御外侮;而每当内乱出现之时,人们往往可以在‘中华一体’的民族认同的基础上,捐弃前嫌,团结一致,变分为合,化乱为治。”该论述旨在说明,中华传统文化具有( )

A.强大的凝聚力 B.潜在的创造力

C.持久的生命力 D.特有的包容性

解析:A “万众一心地抵御外侮”“捐弃前嫌,团结一致”是强大凝聚力的体现,A项正确;材料并没有体现中华文化的创造力,排除B项;

C项是指中华文化绵延不绝,传承至今,与材料无关,排除;包容性是指中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化,与材料不符,排除

D项。

10.2001年,江泽民在访问俄罗斯时讲道:“中华民族自古就提倡做人要‘言必信,行必果’。”2005年,胡锦涛在访问英国期间也强调:“中华民族历来讲信修睦,崇尚和平。”2013年,习近平首次提出“正确义利观”的外交理念。这表明新时期的中国外交( )

A.强调国际舞台的多元共生

B.彰显优秀传统文化的时代价值

C.奉行独立自主的外交原则

D.构建平等互利的多边外交体系

解析:B “言必信,行必果”“讲信修睦,崇尚和平”“正确义利观”彰显出诚信,和平,正确对待和处理“义”与“利”的关系,重视道义与责任的中华优秀传统文化,这表明新时期外交政策受到中国传统文化的影响,彰显了优秀传统文化的时代价值,B项正确;材料未体现出多元共生,排除A项;材料体现的是优秀传统文化的时代价值,而不是奉行独立自主的外交原则,排除C项;多边外交体系的构建与材料主旨不符,排除D项。

11.阅读材料,回答问题。

材料 宣传阐释中国特色,要讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同,其发展道路必然有着自己的特色;讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养;讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们最深厚的文化软实力;讲清楚中国特色社会主义植根于中华文化沃土,反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求,有着深厚历史渊源和广泛现实基础。

——外文出版社《习近平谈治国理政

(第一卷)·把宣传思想工作做得更好》

就材料整体或部分提取一个观点,并结合所学知识加以具体说明。(要求:观点需具体明确,说明需史论结合、逻辑严密)

答案:示例

观点:中华优秀传统文化为中华民族生生不息、发展壮大提供了精神养分。

说明:先秦诸子百家争鸣、两汉经学、魏晋玄学、隋唐“三教合一”、宋明理学等,均不断发展和丰富着中国传统文化的内涵。贯穿整个中国古代的孝悌忠信、礼义廉耻、仁者爱人、与人为善、天人合一、道法自然、自强不息等核心内涵,得到了大力提倡和广泛认同。这使得中华优秀传统文化思想因兼收并蓄而博大精深,因求同存异而源远流长,因历史悠久而底蕴深厚,因推陈出新而充满活力。中华优秀传统文化对于近代以来中华民族特有的信仰追求、价值取向、高尚品质、行为准则、思维方式和生活方式也有着深远的影响。“民为邦本”“政得其民”“礼法合治”“德主刑辅”“为政之要莫先于得人”“治国先治吏”“为政以德”“正己修身”“居安思危”等观念,依然具有资政育人的现实意义,彰显出中华民族深厚的文化软实力。

综上所述,中华优秀传统文化植根于中国的文化土壤,历史悠久、与时俱进,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。

[素养提升练]

1.(2022·辽宁卷,1)春秋末期,中行氏在晋国内部纷争中失败,中行寅因此怪罪太祝祭祀用的牺牲不肥美且斋戒不敬,太祝则认为中行寅不修德义而招致民怨,“一人祝之,一国诅之,一祝不胜万诅,国亡不亦宜乎!”太祝的观点( )

A.反映了民本思想倾向

B.质疑了祭祀功用

C.强调了宗法伦理关系

D.否定了君权神授

解析:A 太祝认为中行氏在纷争中失败,是中行寅不修德义,引发一国民众怨恨所致,其观点反映了民本思想倾向,A项正确;质疑祭祀功用的是中行寅而非太祝,排除B项;材料并未体现血缘宗法伦理关系,排除C项;太祝的观点并未否定君权神授,排除D项。

2.(2021·天津卷,1)孔子认为“身正”是为政者的重要品质,“不能正其身,如正人何 ”韩非子主张立法者“不游意于法之外,不为惠于法之内”。他们这是倡导统治者( )

A.推行仁政 B.以法治国

C.规范行为 D.监督民众

解析:C 根据“不能正其身,如正人何”可得出孔子强调统治者自身的道德修养。根据“不游意于法之外,不为惠于法之内”可得出韩非子强调统治者要遵守法律。二者分别从礼与法的角度倡导统治者要遵守规则,规范行为,C项正确;A项是孟子的主张,B项是法家的主张,均排除;D项在材料中没有体现,排除。

3.(2023·全国新课标卷,25)荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

解析:A 据题干并结合所学知识可知,荀子主张隆礼重法,韩非、李斯作为法家学派代表人物亦主张用“法”,故选A项;B项强调施行仁政,只体现儒家思想,排除;C项主张道德、礼仪,与法家思想不符,排除;D项主张抛弃仁义、巧诈、货利,为老子思想,与题干不符,排除。

4.(2022·广东卷,4)魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张( )

A.儒法并用以维护君权

B.立足考据以重建学风

C.复兴儒学以回应挑战

D.杂糅佛道以构建理学

解析:C 由材料中“儒失其守,教化坠于地”“与‘吾儒’水火不容”可得出李觏、张载对儒学的社会地位沦落、佛教和道教的盛行感到不满,站在维护儒学统治地位的立场上抨击佛教、道教,结合所学可知,北宋时期,儒学家通过改造儒学来复兴儒学、抨击佛道,C项正确;材料没有涉及“儒法并用”,排除A项;清代的学者主张立足考据以重建学风,排除B项;张载认为佛道与“吾儒”水火不容,因此不是主张“杂糅佛道”,排除D项。

5.(2018·江苏卷,21)中国文化具有强大的包容力和生命力,儒家思想是传统文化的主体。阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国文化发生过三次历史性融合。汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。这是中国文化的第一次融合。第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。这是中国文化的第二次融合。明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。

——李良玉《新文化的起源》

材料二 佛教的禅宗一支,是儒学演进到宋明理学真正的阶梯。宋明理学的出现,说明中国学术思想发展到空前成熟的时期。它极大地深化了传统的儒学,进一步巩固和凸显了它在中国传统文化中的主体地位。儒、释(佛教)、道的界分变得不那样重要了。它们都以自己的方式在理学的新天地中得到了升华,并进入了人们的精神世界,进入了社会生活……王阳明的学说虽然没有像朱熹那样得到官方的认可,但在士林的影响却是很大的,特别在晚明几成笼罩之势。

——刘梦溪《中国现代学术经典·总序》等

(1)据材料一,从文化区域的角度,指出中国文化三次融合的对象有何不同。

(2)据材料一、材料二并结合所学知识,以宋明理学为例,就中国文化的“包容力”和“生命力”写一篇小论文。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅)

答案:(1)不同:第一次,本土文化内部的融合;第二次,东方文化内部的融合(与东方局部地区文化的融合);第三次,东西方文化的融合(与西方文化的融合)。

(2)宋明理学的产生和发展体现了中华文化的包容力和生命力。

魏晋以来,社会动荡,伴随着佛教和道教的冲击,传统的儒学面临着严重的危机。与此同时,三教合一的趋势推动了儒学不断借鉴佛道的思想和方法。北宋的程颐、程颢等思想家,担负起重振儒学的重任。他们借鉴了佛道的思辨性和世界本原的观念,创造了哲学化的儒学——理学。朱熹是理学的集大成者,南宋的陆九渊和明代的王守仁把理学进一步发展成为陆王心学。从理学产生和发展的历程可以看出,儒学的发展对佛道的借鉴体现了包容性,理学的发展和不断完善,体现了中华文化强大的生命力。包容和借鉴也是中华文化具有强大生命力的重要原因。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享