第2课 诸侯纷争与变法运动 综合训练(含答案) 统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 综合训练(含答案) 统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 68.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-18 19:08:00 | ||

图片预览

文档简介

诸侯纷争与变法运动

一、选择题

1.儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。这( )

A.促进了政治统一

B.维系了“学在官府”的局面

C.冲击了贵族政治

D.导致了各诸侯国之间的矛盾

2.《史记》记载:“夫周室衰而《关雎》作,幽厉微而礼乐坏,诸侯恣行,政由强国。故孔子闵(悯)王路废而邪道兴,于是论次《诗》《书》。”这一记载说明,孔子编订《诗》《书》意在( )

A.加强君主集权 B.恢复周礼

C.宣扬礼法并用 D.发展私学

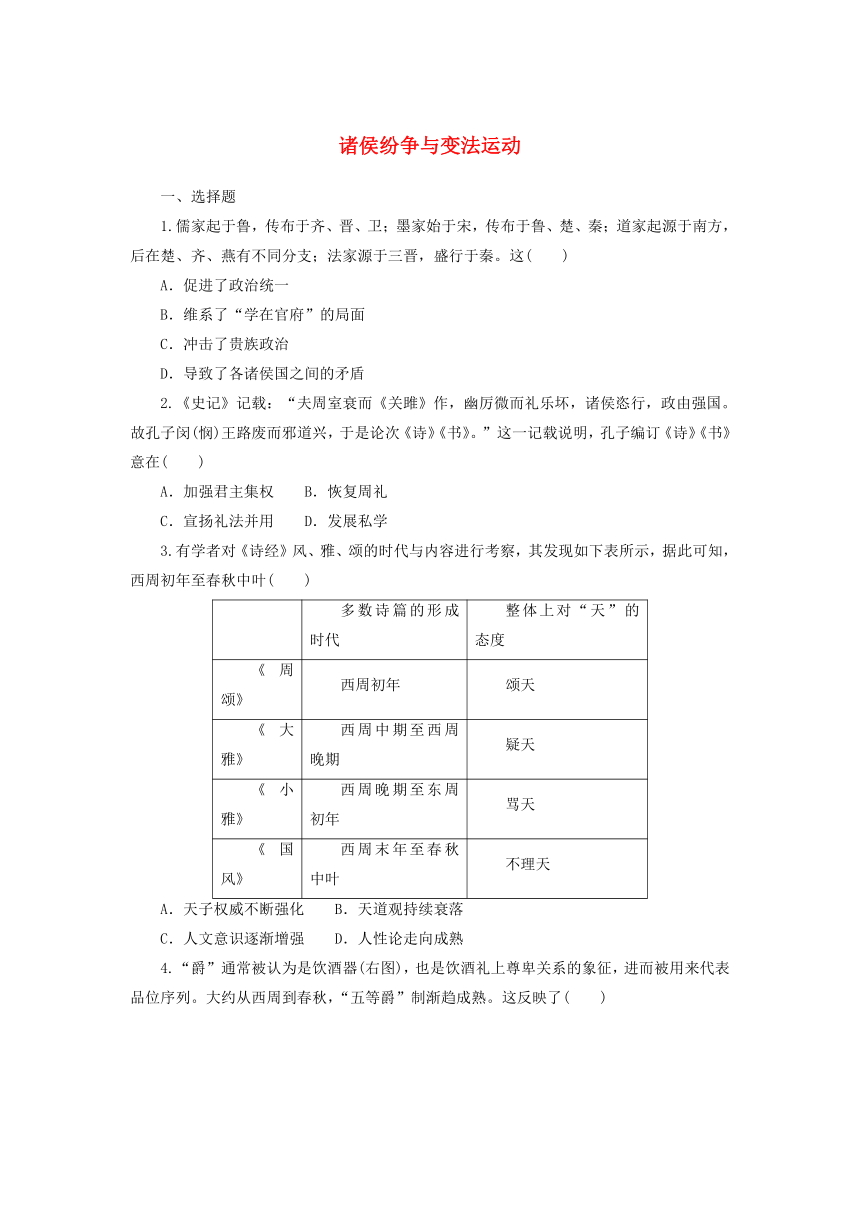

3.有学者对《诗经》风、雅、颂的时代与内容进行考察,其发现如下表所示,据此可知,西周初年至春秋中叶( )

多数诗篇的形成时代 整体上对“天”的态度

《周颂》 西周初年 颂天

《大雅》 西周中期至西周晚期 疑天

《小雅》 西周晚期至东周初年 骂天

《国风》 西周末年至春秋中叶 不理天

A.天子权威不断强化 B.天道观持续衰落

C.人文意识逐渐增强 D.人性论走向成熟

4.“爵”通常被认为是饮酒器(右图),也是饮酒礼上尊卑关系的象征,进而被用来代表品位序列。大约从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟。这反映了( )

A.冶炼技术的提高 B.铸造工艺的完善

C.等级制度的发展 D.宗法体系的崩溃

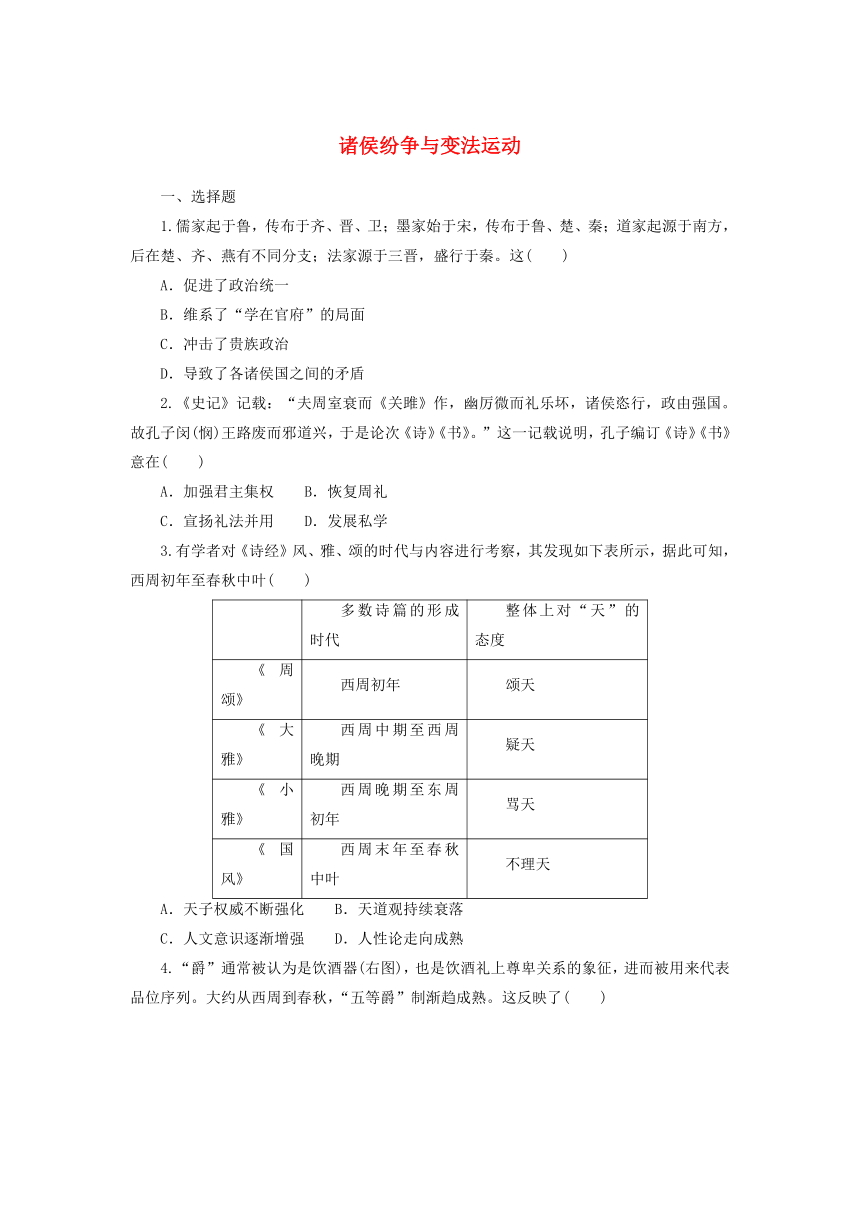

5.[2023·广东广州一模]阅读下表。

时间 事件

公元前376年 韩、赵、魏三国废掉晋静公,并将晋国公室剩余土地全部瓜分。

公元前353年 魏国进攻赵国,齐国围魏救赵,魏国大败。

公元前303年 齐、魏、韩联合讨楚,楚国请得秦国救兵,三国方才退兵。

公元前284年 燕、秦、韩、赵、魏五国攻齐,齐国只剩莒和即墨两城。

上述历史事件( )

A.反映了宗法制度的崩溃

B.体现了土地私有制度的确立

C.利于诸侯割据局面结束

D.表明齐国丧失春秋霸主地位

6.[2023·辽宁大连示范性高中联考]商鞅变法规定,禁止父子兄弟共同住在一间房子里,一家有两个以上成年男子必须分居另立户籍,否则加倍征收赋税。秦统一后,这一规定推行到全国。这一规定 ( )

A.瓦解了传统的宗法制度

B.抑制了土地兼并

C.削弱了国家对农民的控制

D.有利于农业经济的发展

7.[2023·德州市高三模拟]战国时期,墨子主张选拔贤人管理政治,“不别贫富、贵贱、远迩、亲疏”;孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”;韩非主张“任能而授官”。这反映出( )

A.诸子百家思想趋于一致

B.传统民本思想逐渐形成

C.各国变法取得显著成效

D.社会关系出现剧烈变动

8.“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。”这体现了( )

A.荀子的“人定胜天”思想

B.老子的朴素辩证法思想

C.墨子的“兼爱”“非攻”思想

D.韩非的严刑峻法思想

9.春秋中期,晋政权逐渐为赵、韩、魏、智、范、中行氏等六卿控制。后来,赵、韩、魏、智四家联合灭了范氏和中行氏,并瓜分了两家的土地。公元前453年,赵、韩、魏三家又联合灭了智氏并瓜分其土地。公元前403年,周威烈王正式承认三家为诸侯。由此说明,春秋战国时期( )

A.分封制度不断完善 B.封建土地私有制度渐趋确立

C.国家统一进程加快 D.周朝传统统治秩序渐遭破坏

10.1950—1952年,在河南辉县固围村魏墓遗址共出土铁器95件,其中农具有58件; 1953年,在河北兴隆战国冶铸遗址中出土一批铁范,共40副87件,器形有锄、镰、镢、斧、凿、车具等,其中60%为农具范。这些考古发现说明当时( )

A.河北兴隆是最大的冶铁中心

B.铁犁牛耕成为我国主要耕作方式

C.农民生活水平有了显著提高

D.在北方一些地区广泛使用铁农具

11.春秋战国时期,儒、道、墨、法等几派显学相互辩难,阐述义理的中心都集中在“内圣外王”的主题上。“内圣”是指人的内在道德修养,即“修身”;“外王”是指参与社会政治管理,即“治国”。这表明春秋战国时期( )

A.诸子百家立场一致

B.中国文化出现大一统趋势

C.中国文化形成了关注现实政治和人伦的特征

D.中国文化摆脱了神学影响

12.(2023·重庆·1)孔子主张“有教无类”,弟子中不乏出身社会下层者。墨子则进一步主张以“匹夫徒步之士”为教育对象,以先行劳苦服役为入学条件。故《墨子》载:“翟以为虽不耕织乎,而功贤于耕织也。”这反映出春秋战国时期( D )

A.儒家倡导人人平等 B.劳动教育开始普及

C.墨家重视生产技艺 D.平民阶层得到发展

二、非选择题

13.(2024·山东聊城)阅读材料,回答问题。

中华文明的突破

材料一 所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建。所谓轴心突破,即雅斯贝尔斯所谓轴心时代的精神突破,它是人类文明史上第一次重大的精神突破。这次精神突破的标志,就是世界几大主要文化类型分别诞生了各自主要的文化代表和思想主张……以后的人类思想就围绕着这些轴心开始旋转,形成了一部波澜壮阔的思想文化史。

——摘编自赵士林《中华民族:

未完成的精神突破》

材料二 中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代。这种突破,从思想层面看,表现在诸子百家思想的出现。这些新的思想奠定了中国哲学的基本路向,其价值观念也如基因一样不断在以后长达两千年的历史中重构着中国的政治与社会形态。与思想突破互为因果的是春秋战国时代社会层面的变化。这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮。

——摘编自李磊《编户齐民制与

传统中国的国家能力》

根据以上材料并结合所学知识,以“春秋战国时代中华文明的突破”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

诸侯纷争与变法运动

一、选择题

1.儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。这( )

A.促进了政治统一

B.维系了“学在官府”的局面

C.冲击了贵族政治

D.导致了各诸侯国之间的矛盾

解析:儒、墨、道、法等学派的出现本身是私学兴起和发展的表现,其传播更是冲击了“学在官府”的局面,贵族政治是与“学在官府”局面相统一的,“学在官府”的局面被冲击,就等于冲击了贵族政治,故选C项;题干中提到儒家、墨家、道家、法家分别产生于不同的地区,并不能说上述现象促进了政治统一,排除A项;儒、墨、道等学派的出现本身是私学兴起和发展的表现,而私学的出现冲击了“学在官府”的局面,所以并不是维系了“学在官府”的局面,排除B项;当时各诸侯国多采用法家思想作为治国思想,所以围绕民间思想的传播并不会导致各诸侯国之间的矛盾和争夺,排除D项。

2.《史记》记载:“夫周室衰而《关雎》作,幽厉微而礼乐坏,诸侯恣行,政由强国。故孔子闵(悯)王路废而邪道兴,于是论次《诗》《书》。”这一记载说明,孔子编订《诗》《书》意在( )

A.加强君主集权 B.恢复周礼

C.宣扬礼法并用 D.发展私学

解析:材料大意是周王室衰微了,讽刺时政的《关雎》诗就出现了;周厉王、周幽王的统治衰败了,礼崩乐坏,诸侯便恣意横行,政令全由势力强大的国家发布。所以孔子担忧王道废弛邪道兴起,于是编定《诗》《书》,即随着周王室衰微,诸侯互相征伐,社会动荡,孔子通过编定《诗》《书》,以恢复周礼,稳定社会秩序,故选B项;法家主张加强君主集权,排除A项;荀子宣扬礼法并用,排除C项;发展私学与“孔子闵(悯)王路废而邪道兴”不符,排除D项。

3.有学者对《诗经》风、雅、颂的时代与内容进行考察,其发现如下表所示,据此可知,西周初年至春秋中叶( )

多数诗篇的形成时代 整体上对“天”的态度

《周颂》 西周初年 颂天

《大雅》 西周中期至西周晚期 疑天

《小雅》 西周晚期至东周初年 骂天

《国风》 西周末年至春秋中叶 不理天

A.天子权威不断强化 B.天道观持续衰落

C.人文意识逐渐增强 D.人性论走向成熟

解析:从材料可以看出,西周初年到春秋中叶,人们对于天的观念逐步淡化,即从歌颂天到不理天,反映出人的作用在不断增强,即人文意识不断增强,C项正确;天子权威呈现不断衰落的趋势,排除A;对天的观念的变化并不意味着天道观的衰落,排除B;成熟的说法不能体现,材料也没有涉及人性论,排除D。

4.“爵”通常被认为是饮酒器(右图),也是饮酒礼上尊卑关系的象征,进而被用来代表品位序列。大约从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟。这反映了( )

A.冶炼技术的提高 B.铸造工艺的完善

C.等级制度的发展 D.宗法体系的崩溃

解析:“爵”从饮酒器具到象征尊卑关系再到品位序列,且“五等爵(公、侯、伯、子、男五等爵位)”制不断成熟,表明“爵”从饮酒礼器发展成为身份等级制度,故选C项;冶炼技术的提高与“尊卑关系的象征……表品位序列”无关,排除A项;“完善”说法过于绝对,且材料不涉及铸造工艺,排除B项;“五等爵”强调等级,与宗法体系的崩溃无关,排除D项。

5.[2023·广东广州一模]阅读下表。

时间 事件

公元前376年 韩、赵、魏三国废掉晋静公,并将晋国公室剩余土地全部瓜分。

公元前353年 魏国进攻赵国,齐国围魏救赵,魏国大败。

公元前303年 齐、魏、韩联合讨楚,楚国请得秦国救兵,三国方才退兵。

公元前284年 燕、秦、韩、赵、魏五国攻齐,齐国只剩莒和即墨两城。

上述历史事件( )

A.反映了宗法制度的崩溃

B.体现了土地私有制度的确立

C.利于诸侯割据局面结束

D.表明齐国丧失春秋霸主地位

解析:战国以来,晋国公室剩余土地被瓜分,魏国、楚国和齐国的实力不断被削弱,这有利于诸侯割据局面的结束,故选C项;宗法制度与材料中诸国战争无关,排除A项;商鞅变法“废井田,开阡陌,民得买卖”,从法律上确立了土地私有制,与材料无关,排除B项;材料体现的是战国时期诸国战争,排除D项。

6.[2023·辽宁大连示范性高中联考]商鞅变法规定,禁止父子兄弟共同住在一间房子里,一家有两个以上成年男子必须分居另立户籍,否则加倍征收赋税。秦统一后,这一规定推行到全国。这一规定 ( )

A.瓦解了传统的宗法制度

B.抑制了土地兼并

C.削弱了国家对农民的控制

D.有利于农业经济的发展

解析:材料中的规定既可以增加户数,实行最小家庭形态,又可以增加税收,防止偷税漏税,还可以刺激生产积极性,促进农业经济的发展,D项符合题意,仅由材料无法判断宗法制是否瓦解,排除A项;当时是土地私有制确立并发展的阶段,土地兼并现象并不严重,而且也不能由题干材料得出“抑制了土地兼并”的结论,排除B项;商鞅变法中对农业的相关规定使国家加强了对农民的人身控制,C项说法错误。

7.[2023·德州市高三模拟]战国时期,墨子主张选拔贤人管理政治,“不别贫富、贵贱、远迩、亲疏”;孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”;韩非主张“任能而授官”。这反映出( )

A.诸子百家思想趋于一致

B.传统民本思想逐渐形成

C.各国变法取得显著成效

D.社会关系出现剧烈变动

解析:结合所学知识可知,春秋战国时期是社会大变革时期。社会经济的发展,促使阶级关系出现新变化,旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起。他们提出了自己的政治社会主张和要求,企图影响现实政治,与题干墨子、孟子、韩非主张“贤人”“俊杰”“能人”而治理国家相合,故选D项;“趋于一致”不合史实,百家之所以会“争”,就是因为百家的立场不同所致,排除A项;“民本思想”,即重视百姓,爱惜民力,而题干涉及统治阶级的选人标准问题,排除B项;材料未体现变法结果,排除C项。

8.“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。”这体现了( )

A.荀子的“人定胜天”思想

B.老子的朴素辩证法思想

C.墨子的“兼爱”“非攻”思想

D.韩非的严刑峻法思想

【解析】老子学说的精华是朴素辩证法思想,他把事物看成彼此对立的两个方面,而这两个方面又互相联系、互相依存和转化,与题干相符,故选B项。

9.春秋中期,晋政权逐渐为赵、韩、魏、智、范、中行氏等六卿控制。后来,赵、韩、魏、智四家联合灭了范氏和中行氏,并瓜分了两家的土地。公元前453年,赵、韩、魏三家又联合灭了智氏并瓜分其土地。公元前403年,周威烈王正式承认三家为诸侯。由此说明,春秋战国时期( )

A.分封制度不断完善 B.封建土地私有制度渐趋确立

C.国家统一进程加快 D.周朝传统统治秩序渐遭破坏

【解析】根据材料可知,晋国六卿相互征伐,甚至瓜分晋国,这反映了周朝分封制遭到破坏,故选D项。

10.1950—1952年,在河南辉县固围村魏墓遗址共出土铁器95件,其中农具有58件; 1953年,在河北兴隆战国冶铸遗址中出土一批铁范,共40副87件,器形有锄、镰、镢、斧、凿、车具等,其中60%为农具范。这些考古发现说明当时( )

A.河北兴隆是最大的冶铁中心

B.铁犁牛耕成为我国主要耕作方式

C.农民生活水平有了显著提高

D.在北方一些地区广泛使用铁农具

【解析】根据材料可知,在河南、河北部分地区出土了许多战国时期的铁器,其中农具占比较大,这表明当时在北方一些地区广泛使用铁农具,故D项正确;材料中没有进行比较,不能说明河北兴隆是当时最大的冶铁中心,排除A项;材料没有涉及牛耕,排除B项;材料仅说明了铁农具的出土情况,不能说明农民生活水平的提高,排除C项。

11.春秋战国时期,儒、道、墨、法等几派显学相互辩难,阐述义理的中心都集中在“内圣外王”的主题上。“内圣”是指人的内在道德修养,即“修身”;“外王”是指参与社会政治管理,即“治国”。这表明春秋战国时期( )

A.诸子百家立场一致

B.中国文化出现大一统趋势

C.中国文化形成了关注现实政治和人伦的特征

D.中国文化摆脱了神学影响

【解析】根据材料可知,春秋战国时期,儒、道、墨、法等几个主要学派相互辩难,集中讨论人的内在道德修养和社会政治管理,体现出中国文化关注现实政治和人伦的特征,故选C项。

12.(2023·重庆·1)孔子主张“有教无类”,弟子中不乏出身社会下层者。墨子则进一步主张以“匹夫徒步之士”为教育对象,以先行劳苦服役为入学条件。故《墨子》载:“翟以为虽不耕织乎,而功贤于耕织也。”这反映出春秋战国时期( D )

A.儒家倡导人人平等 B.劳动教育开始普及

C.墨家重视生产技艺 D.平民阶层得到发展

[解析] 根据材料可知,孔子的弟子中有出身社会下层者,墨子主张以“匹夫徒步之士”为教育对象,两者的教育主张都使得社会下层群体有机会接受教育,这推动了平民阶层的发展,D项正确;孔子主张“有教无类”,但并不能体现“人人平等”的思想,排除A项;孔子和墨子都接纳社会下层为教育对象,并不意味着推行劳动教育,排除B项;墨子以“匹夫徒步之士”为教育对象,以先行劳苦服役为入学条件,这是墨家教学的基本条件,并不能说明墨家重视生产技艺,排除C项。

二、非选择题

13.(2024·山东聊城)阅读材料,回答问题。

中华文明的突破

材料一 所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建。所谓轴心突破,即雅斯贝尔斯所谓轴心时代的精神突破,它是人类文明史上第一次重大的精神突破。这次精神突破的标志,就是世界几大主要文化类型分别诞生了各自主要的文化代表和思想主张……以后的人类思想就围绕着这些轴心开始旋转,形成了一部波澜壮阔的思想文化史。

——摘编自赵士林《中华民族:

未完成的精神突破》

材料二 中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代。这种突破,从思想层面看,表现在诸子百家思想的出现。这些新的思想奠定了中国哲学的基本路向,其价值观念也如基因一样不断在以后长达两千年的历史中重构着中国的政治与社会形态。与思想突破互为因果的是春秋战国时代社会层面的变化。这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮。

——摘编自李磊《编户齐民制与

传统中国的国家能力》

根据以上材料并结合所学知识,以“春秋战国时代中华文明的突破”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

[答案] 示例:春秋战国时代中华文明的突破。

春秋战国时代是中华文明的突破时期,百家争鸣是“轴心时代”人类精神突破的重要组成部分。这一时期,社会处于大动荡、大变革、大发展之中。一方面,诸侯纷争,各民族进一步交融,华夏认同观念产生,华夏族发展壮大;另一方面,社会经济发展促使阶级关系出现新变化,贵族等级体系趋于瓦解,士阶层崛起。他们提出了自己的政治主张和治国济世的各种方案,试图影响现实政治。各国统治者出于争霸战争的需要,争相礼贤下士,招揽人才。这推动了学术思想与文化教育的繁荣,促进了“百家争鸣”局面的形成。

“百家争鸣”是中华文明突破的重要标志。以孔子、老子、墨子、韩非子为代表的诸多思想先贤,分别创立了儒、道、墨、法等学派,各学派间互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系,也形成了中华文化兼容并包、宽容开放的特点。其中,儒家孕育了我国传统文化中的政治理想和道德标准,成为西汉以后传统文化的主流;道家构成了传统思想文化的哲学基础;法家学说则成为历代政治家、改革家励精图治、变法图强的理论武器,促进了国家大一统的实现与中央集权制的萌芽与建立。

总之,春秋战国时代中华文明的突破,奠定了中国传统文化的基础,培育了中华民族的民族性格,为后世治国理政和道德建设提供了有益借鉴,对当时及此后中国历史的发展与转型,起了巨大的奠基与推动作用,成为中华文明的源头活水。

[解析] 首先,分析材料内容,根据材料“所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建”可知精神突破的概念;根据材料“中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代”可得出,中华文明的精神突破发生在春秋战国时代;根据材料“思想层面看,表现在诸子百家思想的出现”可分析得出,百家争鸣是中华文明突破的重要标志;根据材料“这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮”可分析得出,春秋战国时代中华文明的突破,奠定了中国传统文化的基础,培育了中华民族的民族性格,为后世治国理政和道德建设提供了有益借鉴。其次,结合相关史实,对论题进行论证。要注意史论结合,论从史出,紧扣论题。

一、选择题

1.儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。这( )

A.促进了政治统一

B.维系了“学在官府”的局面

C.冲击了贵族政治

D.导致了各诸侯国之间的矛盾

2.《史记》记载:“夫周室衰而《关雎》作,幽厉微而礼乐坏,诸侯恣行,政由强国。故孔子闵(悯)王路废而邪道兴,于是论次《诗》《书》。”这一记载说明,孔子编订《诗》《书》意在( )

A.加强君主集权 B.恢复周礼

C.宣扬礼法并用 D.发展私学

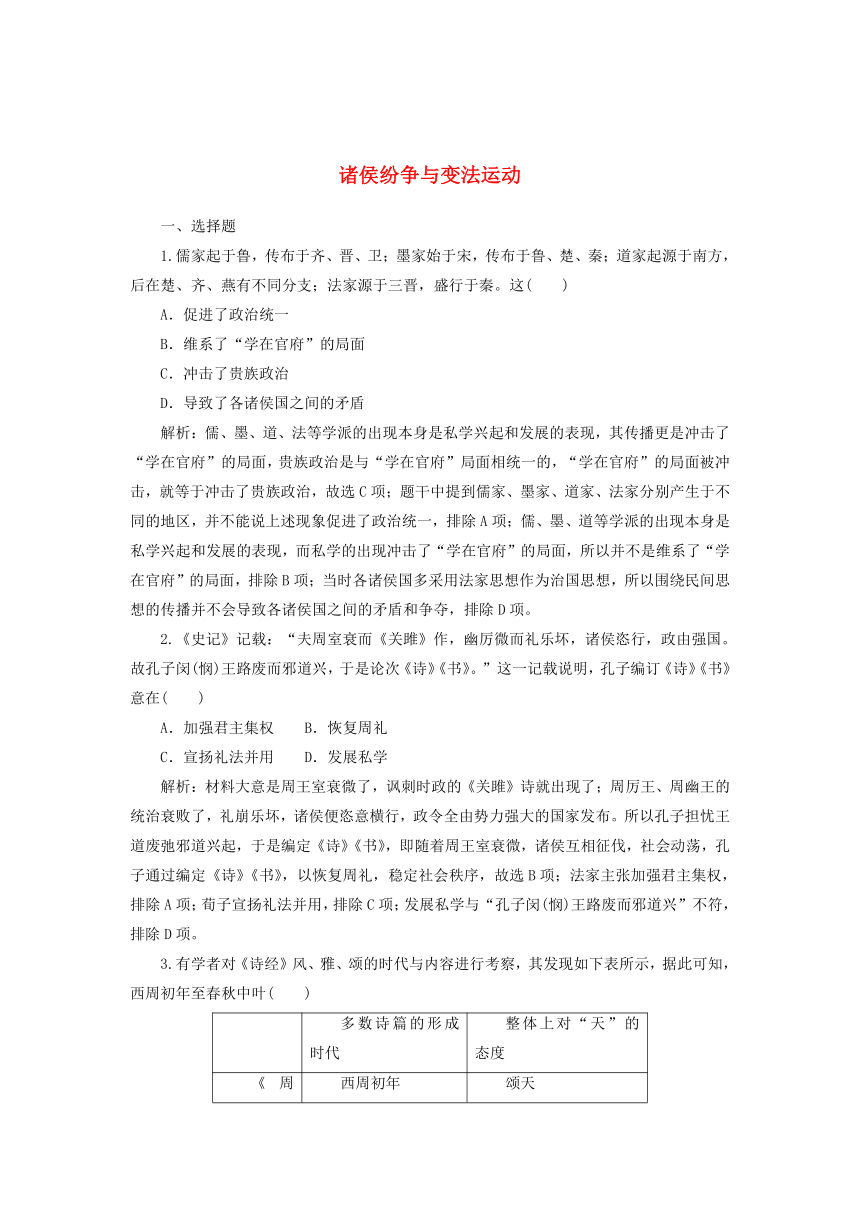

3.有学者对《诗经》风、雅、颂的时代与内容进行考察,其发现如下表所示,据此可知,西周初年至春秋中叶( )

多数诗篇的形成时代 整体上对“天”的态度

《周颂》 西周初年 颂天

《大雅》 西周中期至西周晚期 疑天

《小雅》 西周晚期至东周初年 骂天

《国风》 西周末年至春秋中叶 不理天

A.天子权威不断强化 B.天道观持续衰落

C.人文意识逐渐增强 D.人性论走向成熟

4.“爵”通常被认为是饮酒器(右图),也是饮酒礼上尊卑关系的象征,进而被用来代表品位序列。大约从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟。这反映了( )

A.冶炼技术的提高 B.铸造工艺的完善

C.等级制度的发展 D.宗法体系的崩溃

5.[2023·广东广州一模]阅读下表。

时间 事件

公元前376年 韩、赵、魏三国废掉晋静公,并将晋国公室剩余土地全部瓜分。

公元前353年 魏国进攻赵国,齐国围魏救赵,魏国大败。

公元前303年 齐、魏、韩联合讨楚,楚国请得秦国救兵,三国方才退兵。

公元前284年 燕、秦、韩、赵、魏五国攻齐,齐国只剩莒和即墨两城。

上述历史事件( )

A.反映了宗法制度的崩溃

B.体现了土地私有制度的确立

C.利于诸侯割据局面结束

D.表明齐国丧失春秋霸主地位

6.[2023·辽宁大连示范性高中联考]商鞅变法规定,禁止父子兄弟共同住在一间房子里,一家有两个以上成年男子必须分居另立户籍,否则加倍征收赋税。秦统一后,这一规定推行到全国。这一规定 ( )

A.瓦解了传统的宗法制度

B.抑制了土地兼并

C.削弱了国家对农民的控制

D.有利于农业经济的发展

7.[2023·德州市高三模拟]战国时期,墨子主张选拔贤人管理政治,“不别贫富、贵贱、远迩、亲疏”;孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”;韩非主张“任能而授官”。这反映出( )

A.诸子百家思想趋于一致

B.传统民本思想逐渐形成

C.各国变法取得显著成效

D.社会关系出现剧烈变动

8.“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。”这体现了( )

A.荀子的“人定胜天”思想

B.老子的朴素辩证法思想

C.墨子的“兼爱”“非攻”思想

D.韩非的严刑峻法思想

9.春秋中期,晋政权逐渐为赵、韩、魏、智、范、中行氏等六卿控制。后来,赵、韩、魏、智四家联合灭了范氏和中行氏,并瓜分了两家的土地。公元前453年,赵、韩、魏三家又联合灭了智氏并瓜分其土地。公元前403年,周威烈王正式承认三家为诸侯。由此说明,春秋战国时期( )

A.分封制度不断完善 B.封建土地私有制度渐趋确立

C.国家统一进程加快 D.周朝传统统治秩序渐遭破坏

10.1950—1952年,在河南辉县固围村魏墓遗址共出土铁器95件,其中农具有58件; 1953年,在河北兴隆战国冶铸遗址中出土一批铁范,共40副87件,器形有锄、镰、镢、斧、凿、车具等,其中60%为农具范。这些考古发现说明当时( )

A.河北兴隆是最大的冶铁中心

B.铁犁牛耕成为我国主要耕作方式

C.农民生活水平有了显著提高

D.在北方一些地区广泛使用铁农具

11.春秋战国时期,儒、道、墨、法等几派显学相互辩难,阐述义理的中心都集中在“内圣外王”的主题上。“内圣”是指人的内在道德修养,即“修身”;“外王”是指参与社会政治管理,即“治国”。这表明春秋战国时期( )

A.诸子百家立场一致

B.中国文化出现大一统趋势

C.中国文化形成了关注现实政治和人伦的特征

D.中国文化摆脱了神学影响

12.(2023·重庆·1)孔子主张“有教无类”,弟子中不乏出身社会下层者。墨子则进一步主张以“匹夫徒步之士”为教育对象,以先行劳苦服役为入学条件。故《墨子》载:“翟以为虽不耕织乎,而功贤于耕织也。”这反映出春秋战国时期( D )

A.儒家倡导人人平等 B.劳动教育开始普及

C.墨家重视生产技艺 D.平民阶层得到发展

二、非选择题

13.(2024·山东聊城)阅读材料,回答问题。

中华文明的突破

材料一 所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建。所谓轴心突破,即雅斯贝尔斯所谓轴心时代的精神突破,它是人类文明史上第一次重大的精神突破。这次精神突破的标志,就是世界几大主要文化类型分别诞生了各自主要的文化代表和思想主张……以后的人类思想就围绕着这些轴心开始旋转,形成了一部波澜壮阔的思想文化史。

——摘编自赵士林《中华民族:

未完成的精神突破》

材料二 中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代。这种突破,从思想层面看,表现在诸子百家思想的出现。这些新的思想奠定了中国哲学的基本路向,其价值观念也如基因一样不断在以后长达两千年的历史中重构着中国的政治与社会形态。与思想突破互为因果的是春秋战国时代社会层面的变化。这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮。

——摘编自李磊《编户齐民制与

传统中国的国家能力》

根据以上材料并结合所学知识,以“春秋战国时代中华文明的突破”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

诸侯纷争与变法运动

一、选择题

1.儒家起于鲁,传布于齐、晋、卫;墨家始于宋,传布于鲁、楚、秦;道家起源于南方,后在楚、齐、燕有不同分支;法家源于三晋,盛行于秦。这( )

A.促进了政治统一

B.维系了“学在官府”的局面

C.冲击了贵族政治

D.导致了各诸侯国之间的矛盾

解析:儒、墨、道、法等学派的出现本身是私学兴起和发展的表现,其传播更是冲击了“学在官府”的局面,贵族政治是与“学在官府”局面相统一的,“学在官府”的局面被冲击,就等于冲击了贵族政治,故选C项;题干中提到儒家、墨家、道家、法家分别产生于不同的地区,并不能说上述现象促进了政治统一,排除A项;儒、墨、道等学派的出现本身是私学兴起和发展的表现,而私学的出现冲击了“学在官府”的局面,所以并不是维系了“学在官府”的局面,排除B项;当时各诸侯国多采用法家思想作为治国思想,所以围绕民间思想的传播并不会导致各诸侯国之间的矛盾和争夺,排除D项。

2.《史记》记载:“夫周室衰而《关雎》作,幽厉微而礼乐坏,诸侯恣行,政由强国。故孔子闵(悯)王路废而邪道兴,于是论次《诗》《书》。”这一记载说明,孔子编订《诗》《书》意在( )

A.加强君主集权 B.恢复周礼

C.宣扬礼法并用 D.发展私学

解析:材料大意是周王室衰微了,讽刺时政的《关雎》诗就出现了;周厉王、周幽王的统治衰败了,礼崩乐坏,诸侯便恣意横行,政令全由势力强大的国家发布。所以孔子担忧王道废弛邪道兴起,于是编定《诗》《书》,即随着周王室衰微,诸侯互相征伐,社会动荡,孔子通过编定《诗》《书》,以恢复周礼,稳定社会秩序,故选B项;法家主张加强君主集权,排除A项;荀子宣扬礼法并用,排除C项;发展私学与“孔子闵(悯)王路废而邪道兴”不符,排除D项。

3.有学者对《诗经》风、雅、颂的时代与内容进行考察,其发现如下表所示,据此可知,西周初年至春秋中叶( )

多数诗篇的形成时代 整体上对“天”的态度

《周颂》 西周初年 颂天

《大雅》 西周中期至西周晚期 疑天

《小雅》 西周晚期至东周初年 骂天

《国风》 西周末年至春秋中叶 不理天

A.天子权威不断强化 B.天道观持续衰落

C.人文意识逐渐增强 D.人性论走向成熟

解析:从材料可以看出,西周初年到春秋中叶,人们对于天的观念逐步淡化,即从歌颂天到不理天,反映出人的作用在不断增强,即人文意识不断增强,C项正确;天子权威呈现不断衰落的趋势,排除A;对天的观念的变化并不意味着天道观的衰落,排除B;成熟的说法不能体现,材料也没有涉及人性论,排除D。

4.“爵”通常被认为是饮酒器(右图),也是饮酒礼上尊卑关系的象征,进而被用来代表品位序列。大约从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟。这反映了( )

A.冶炼技术的提高 B.铸造工艺的完善

C.等级制度的发展 D.宗法体系的崩溃

解析:“爵”从饮酒器具到象征尊卑关系再到品位序列,且“五等爵(公、侯、伯、子、男五等爵位)”制不断成熟,表明“爵”从饮酒礼器发展成为身份等级制度,故选C项;冶炼技术的提高与“尊卑关系的象征……表品位序列”无关,排除A项;“完善”说法过于绝对,且材料不涉及铸造工艺,排除B项;“五等爵”强调等级,与宗法体系的崩溃无关,排除D项。

5.[2023·广东广州一模]阅读下表。

时间 事件

公元前376年 韩、赵、魏三国废掉晋静公,并将晋国公室剩余土地全部瓜分。

公元前353年 魏国进攻赵国,齐国围魏救赵,魏国大败。

公元前303年 齐、魏、韩联合讨楚,楚国请得秦国救兵,三国方才退兵。

公元前284年 燕、秦、韩、赵、魏五国攻齐,齐国只剩莒和即墨两城。

上述历史事件( )

A.反映了宗法制度的崩溃

B.体现了土地私有制度的确立

C.利于诸侯割据局面结束

D.表明齐国丧失春秋霸主地位

解析:战国以来,晋国公室剩余土地被瓜分,魏国、楚国和齐国的实力不断被削弱,这有利于诸侯割据局面的结束,故选C项;宗法制度与材料中诸国战争无关,排除A项;商鞅变法“废井田,开阡陌,民得买卖”,从法律上确立了土地私有制,与材料无关,排除B项;材料体现的是战国时期诸国战争,排除D项。

6.[2023·辽宁大连示范性高中联考]商鞅变法规定,禁止父子兄弟共同住在一间房子里,一家有两个以上成年男子必须分居另立户籍,否则加倍征收赋税。秦统一后,这一规定推行到全国。这一规定 ( )

A.瓦解了传统的宗法制度

B.抑制了土地兼并

C.削弱了国家对农民的控制

D.有利于农业经济的发展

解析:材料中的规定既可以增加户数,实行最小家庭形态,又可以增加税收,防止偷税漏税,还可以刺激生产积极性,促进农业经济的发展,D项符合题意,仅由材料无法判断宗法制是否瓦解,排除A项;当时是土地私有制确立并发展的阶段,土地兼并现象并不严重,而且也不能由题干材料得出“抑制了土地兼并”的结论,排除B项;商鞅变法中对农业的相关规定使国家加强了对农民的人身控制,C项说法错误。

7.[2023·德州市高三模拟]战国时期,墨子主张选拔贤人管理政治,“不别贫富、贵贱、远迩、亲疏”;孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”;韩非主张“任能而授官”。这反映出( )

A.诸子百家思想趋于一致

B.传统民本思想逐渐形成

C.各国变法取得显著成效

D.社会关系出现剧烈变动

解析:结合所学知识可知,春秋战国时期是社会大变革时期。社会经济的发展,促使阶级关系出现新变化,旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起。他们提出了自己的政治社会主张和要求,企图影响现实政治,与题干墨子、孟子、韩非主张“贤人”“俊杰”“能人”而治理国家相合,故选D项;“趋于一致”不合史实,百家之所以会“争”,就是因为百家的立场不同所致,排除A项;“民本思想”,即重视百姓,爱惜民力,而题干涉及统治阶级的选人标准问题,排除B项;材料未体现变法结果,排除C项。

8.“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。”这体现了( )

A.荀子的“人定胜天”思想

B.老子的朴素辩证法思想

C.墨子的“兼爱”“非攻”思想

D.韩非的严刑峻法思想

【解析】老子学说的精华是朴素辩证法思想,他把事物看成彼此对立的两个方面,而这两个方面又互相联系、互相依存和转化,与题干相符,故选B项。

9.春秋中期,晋政权逐渐为赵、韩、魏、智、范、中行氏等六卿控制。后来,赵、韩、魏、智四家联合灭了范氏和中行氏,并瓜分了两家的土地。公元前453年,赵、韩、魏三家又联合灭了智氏并瓜分其土地。公元前403年,周威烈王正式承认三家为诸侯。由此说明,春秋战国时期( )

A.分封制度不断完善 B.封建土地私有制度渐趋确立

C.国家统一进程加快 D.周朝传统统治秩序渐遭破坏

【解析】根据材料可知,晋国六卿相互征伐,甚至瓜分晋国,这反映了周朝分封制遭到破坏,故选D项。

10.1950—1952年,在河南辉县固围村魏墓遗址共出土铁器95件,其中农具有58件; 1953年,在河北兴隆战国冶铸遗址中出土一批铁范,共40副87件,器形有锄、镰、镢、斧、凿、车具等,其中60%为农具范。这些考古发现说明当时( )

A.河北兴隆是最大的冶铁中心

B.铁犁牛耕成为我国主要耕作方式

C.农民生活水平有了显著提高

D.在北方一些地区广泛使用铁农具

【解析】根据材料可知,在河南、河北部分地区出土了许多战国时期的铁器,其中农具占比较大,这表明当时在北方一些地区广泛使用铁农具,故D项正确;材料中没有进行比较,不能说明河北兴隆是当时最大的冶铁中心,排除A项;材料没有涉及牛耕,排除B项;材料仅说明了铁农具的出土情况,不能说明农民生活水平的提高,排除C项。

11.春秋战国时期,儒、道、墨、法等几派显学相互辩难,阐述义理的中心都集中在“内圣外王”的主题上。“内圣”是指人的内在道德修养,即“修身”;“外王”是指参与社会政治管理,即“治国”。这表明春秋战国时期( )

A.诸子百家立场一致

B.中国文化出现大一统趋势

C.中国文化形成了关注现实政治和人伦的特征

D.中国文化摆脱了神学影响

【解析】根据材料可知,春秋战国时期,儒、道、墨、法等几个主要学派相互辩难,集中讨论人的内在道德修养和社会政治管理,体现出中国文化关注现实政治和人伦的特征,故选C项。

12.(2023·重庆·1)孔子主张“有教无类”,弟子中不乏出身社会下层者。墨子则进一步主张以“匹夫徒步之士”为教育对象,以先行劳苦服役为入学条件。故《墨子》载:“翟以为虽不耕织乎,而功贤于耕织也。”这反映出春秋战国时期( D )

A.儒家倡导人人平等 B.劳动教育开始普及

C.墨家重视生产技艺 D.平民阶层得到发展

[解析] 根据材料可知,孔子的弟子中有出身社会下层者,墨子主张以“匹夫徒步之士”为教育对象,两者的教育主张都使得社会下层群体有机会接受教育,这推动了平民阶层的发展,D项正确;孔子主张“有教无类”,但并不能体现“人人平等”的思想,排除A项;孔子和墨子都接纳社会下层为教育对象,并不意味着推行劳动教育,排除B项;墨子以“匹夫徒步之士”为教育对象,以先行劳苦服役为入学条件,这是墨家教学的基本条件,并不能说明墨家重视生产技艺,排除C项。

二、非选择题

13.(2024·山东聊城)阅读材料,回答问题。

中华文明的突破

材料一 所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建。所谓轴心突破,即雅斯贝尔斯所谓轴心时代的精神突破,它是人类文明史上第一次重大的精神突破。这次精神突破的标志,就是世界几大主要文化类型分别诞生了各自主要的文化代表和思想主张……以后的人类思想就围绕着这些轴心开始旋转,形成了一部波澜壮阔的思想文化史。

——摘编自赵士林《中华民族:

未完成的精神突破》

材料二 中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代。这种突破,从思想层面看,表现在诸子百家思想的出现。这些新的思想奠定了中国哲学的基本路向,其价值观念也如基因一样不断在以后长达两千年的历史中重构着中国的政治与社会形态。与思想突破互为因果的是春秋战国时代社会层面的变化。这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮。

——摘编自李磊《编户齐民制与

传统中国的国家能力》

根据以上材料并结合所学知识,以“春秋战国时代中华文明的突破”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

[答案] 示例:春秋战国时代中华文明的突破。

春秋战国时代是中华文明的突破时期,百家争鸣是“轴心时代”人类精神突破的重要组成部分。这一时期,社会处于大动荡、大变革、大发展之中。一方面,诸侯纷争,各民族进一步交融,华夏认同观念产生,华夏族发展壮大;另一方面,社会经济发展促使阶级关系出现新变化,贵族等级体系趋于瓦解,士阶层崛起。他们提出了自己的政治主张和治国济世的各种方案,试图影响现实政治。各国统治者出于争霸战争的需要,争相礼贤下士,招揽人才。这推动了学术思想与文化教育的繁荣,促进了“百家争鸣”局面的形成。

“百家争鸣”是中华文明突破的重要标志。以孔子、老子、墨子、韩非子为代表的诸多思想先贤,分别创立了儒、道、墨、法等学派,各学派间互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合,逐步形成了中国的传统文化体系,也形成了中华文化兼容并包、宽容开放的特点。其中,儒家孕育了我国传统文化中的政治理想和道德标准,成为西汉以后传统文化的主流;道家构成了传统思想文化的哲学基础;法家学说则成为历代政治家、改革家励精图治、变法图强的理论武器,促进了国家大一统的实现与中央集权制的萌芽与建立。

总之,春秋战国时代中华文明的突破,奠定了中国传统文化的基础,培育了中华民族的民族性格,为后世治国理政和道德建设提供了有益借鉴,对当时及此后中国历史的发展与转型,起了巨大的奠基与推动作用,成为中华文明的源头活水。

[解析] 首先,分析材料内容,根据材料“所谓精神突破,指的是价值取向、精神方向的根本突破或转型,是意识形态系统的解构重建”可知精神突破的概念;根据材料“中华文明发生突破的时期,正是春秋战国时代”可得出,中华文明的精神突破发生在春秋战国时代;根据材料“思想层面看,表现在诸子百家思想的出现”可分析得出,百家争鸣是中华文明突破的重要标志;根据材料“这种变化的结果被战国群雄以制度变革的方式保存下来,再经由秦朝的整齐划一成为历代制度的渊薮”可分析得出,春秋战国时代中华文明的突破,奠定了中国传统文化的基础,培育了中华民族的民族性格,为后世治国理政和道德建设提供了有益借鉴。其次,结合相关史实,对论题进行论证。要注意史论结合,论从史出,紧扣论题。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进