2025人教版高中历史必修上册同步练习题--第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存拔高练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025人教版高中历史必修上册同步练习题--第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存拔高练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 284.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-20 09:53:02 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版高中历史必修上册

综合拔高练

五年高考练

考点1 列强侵华战争

1.(2022全国甲,28)1846年,上海的进口货值较前一年下降13%,1847年又减少5.4%,1848年更大幅度地下降20.1%。此后虽有回升,但极不稳定,一直到1854年还没有恢复到1845年的水平。这可用于说明,进口货值的下降( )

A.阻止了自然经济的解体

B.导致西方商品倾销重心转移

C.促使传统手工业的恢复

D.成为列强进一步侵华的借口

2.(2022北京,7)1898年,英国发出照会,要求清政府“确切保证不将扬子江(注:长江)沿岸各省租押或以其他名义让予他国”。清政府答复称:“查扬子江沿岸地方均属中国要地,中国断不让予或租给他国。”这意味着( )

A.英国将长江流域辟为殖民地

B.长江流域成为英国势力范围

C.“门户开放”政策宣告失败

D.清政府成功维护了主权完整

3.(2023湖南,7)1902年,顺天乡试借河南贡院举行,山西乡试则与陕西乡试在西安合闱。这一罕见科考现象出现的原因是( )

A.《辛丑条约》签订B.清政府财政危机严重

C.清末新政的推行D.新式学堂的广泛建立

考点2 救亡图存的斗争

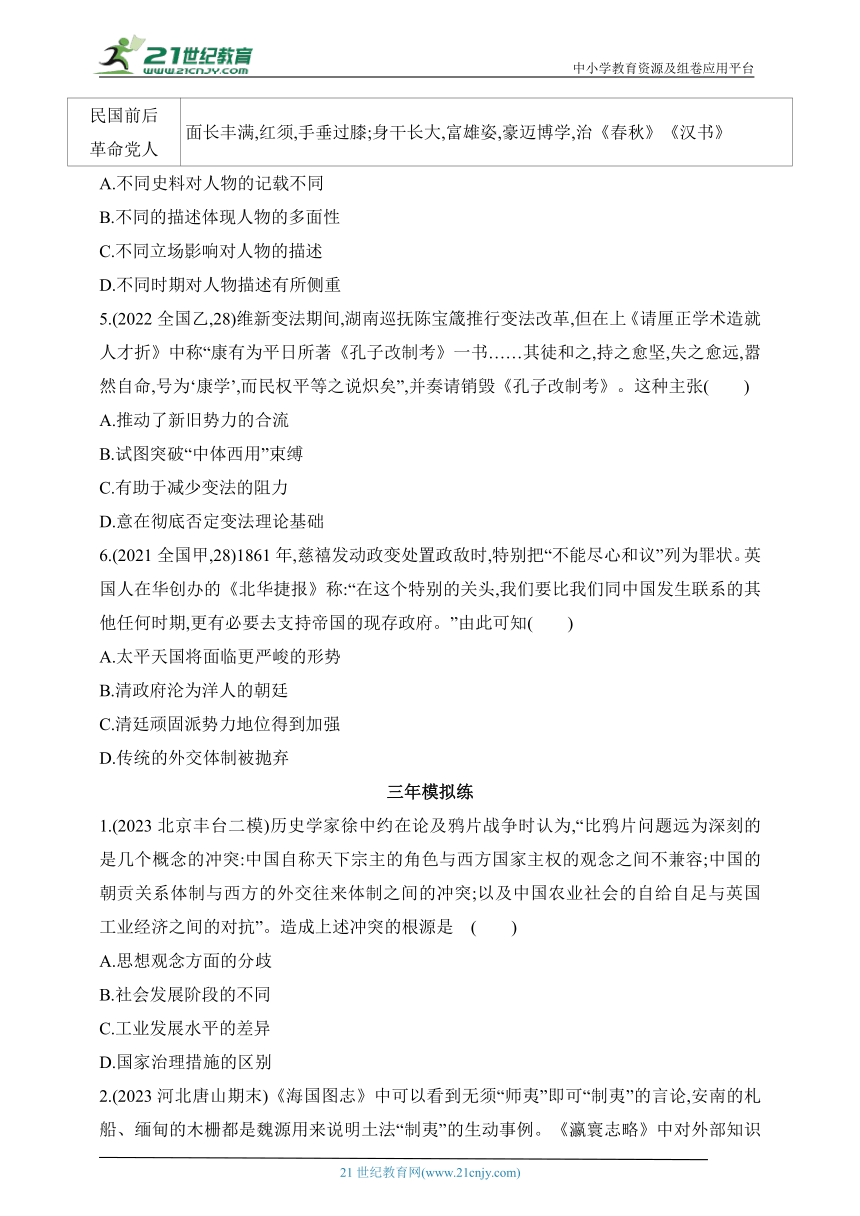

4.(2023湖北,7)下表是有关太平天国运动领导人洪秀全的描述,对此解读最准确的是( )

来源 内容

太平天 国方面 躯长大,面微圆而白,鼻高耳圆而小,其声音响亮而沉重,笑时屋为之震,有极大之膂力与极敏捷之知觉

清廷方面 身材魁硕,赤面高颧,有须,粗通文墨,素无赖,日事赌博;体质肥钝,了无异人处

民国前后 革命党人 面长丰满,红须,手垂过膝;身干长大,富雄姿,豪迈博学,治《春秋》《汉书》

A.不同史料对人物的记载不同

B.不同的描述体现人物的多面性

C.不同立场影响对人物的描述

D.不同时期对人物描述有所侧重

5.(2022全国乙,28)维新变法期间,湖南巡抚陈宝箴推行变法改革,但在上《请厘正学术造就人才折》中称“康有为平日所著《孔子改制考》一书……其徒和之,持之愈坚,失之愈远,嚣然自命,号为‘康学’,而民权平等之说炽矣”,并奏请销毁《孔子改制考》。这种主张( )

A.推动了新旧势力的合流

B.试图突破“中体西用”束缚

C.有助于减少变法的阻力

D.意在彻底否定变法理论基础

6.(2021全国甲,28)1861年,慈禧发动政变处置政敌时,特别把“不能尽心和议”列为罪状。英国人在华创办的《北华捷报》称:“在这个特别的关头,我们要比我们同中国发生联系的其他任何时期,更有必要去支持帝国的现存政府。”由此可知( )

A.太平天国将面临更严峻的形势

B.清政府沦为洋人的朝廷

C.清廷顽固派势力地位得到加强

D.传统的外交体制被抛弃

三年模拟练

1.(2023北京丰台二模)历史学家徐中约在论及鸦片战争时认为,“比鸦片问题远为深刻的是几个概念的冲突:中国自称天下宗主的角色与西方国家主权的观念之间不兼容;中国的朝贡关系体制与西方的外交往来体制之间的冲突;以及中国农业社会的自给自足与英国工业经济之间的对抗”。造成上述冲突的根源是 ( )

A.思想观念方面的分歧

B.社会发展阶段的不同

C.工业发展水平的差异

D.国家治理措施的区别

2.(2023河北唐山期末)《海国图志》中可以看到无须“师夷”即可“制夷”的言论,安南的札船、缅甸的木栅都是魏源用来说明土法“制夷”的生动事例。《瀛寰志略》中对外部知识的介绍更详尽准确,对西方的人文制度多有褒评,但又使用着旧观念。这反映出( )

A.中体西用的初步实践

B.社会转型的矛盾心态

C.朝廷政局的动荡不安

D.列强侵略的不断深化

3.(2024重庆七校大联考)19世纪七八十年代创办的安徽池州煤矿、山东峰县煤矿和江苏徐州利国驿煤铁矿等企业,虽然都是由私人资本集股设立的,却都拉上“官督商办”的关系。此现象说明( )

A.清政府放宽了民间设厂限制

B.近代民族资本主义发展受阻

C.洋务运动刺激近代工业发展

D.社会投资民族工业热情高涨

4.(2024山东临沂联考)“臣民得在中国通商口岸城邑任便从事各项工艺制造”,这一规定彻底改变了鸦片战争以来,列强在华通商口岸设厂没有条约根据的状况,并根据“利益均沾”的片面最惠国待遇,其他帝国主义国家也都取得了在中国投资设厂的特权。这表明( )

A.列强从此取得了在华片面最惠国待遇特权

B.列强侵华走向联合,掀起瓜分中国的狂潮

C.资本输出成为列强这一时期主要侵略方式

D.在通商口岸设厂一直是列强主要侵略方式

5.(2023湖南益阳一模)1894年夏,中日关系恶化,朝廷选帅备战。淮系刘铭传为首选,李鸿章五次电请刘铭传,终是“和局可成,病重不出”;朝廷次选湘系刘锦棠,但遭李鸿章拒绝;8月下旬朝廷任命淮系的叶志超为帅,诸将不服,旁观者也感慨:“可笑之至!”据此可推知( )

A.清朝国力的衰微

B.派系之争殃及国家安危

C.李鸿章专权恣肆

D.将帅矛盾埋下失败隐患

6.(2023河北邢台期末)据《戊戌变法史》记载,百日维新在103天中,变法诏令多达110道,各衙门、各省、各州天天奉诏。不过,除湖南有些动作外,京官和各处督抚对新法的落实多停留在口头上,所以事实上只形成了一场短命的“口水变法”。由此可知,这场变法( )

A.遭到民众的强烈抵制

B.具有以点带面的渐进性

C.急于求成而无法落实

D.没有触及旧的官僚体制

答案与分层梯度式解析

五年高考练

1.D 2.B 3.A 4.C 5.C 6.A

1.D 鸦片战争后,上海等成为通商口岸,西方列强希望通过通商口岸对中国进行商品输出,但中国自给自足的自然经济对西方的商品有顽强的抵抗力,以致上海进口货值在1846—1854年总体呈下降趋势,这不符合西方列强打开中国市场的初衷,也就为列强进一步侵华提供了借口,故选D项;鸦片战争后,随着洋货涌入,我国的自然经济开始解体,上海进口货值的下降并没有阻止自然经济的解体,排除A项;上海进口货值的下降并不是导致西方商品倾销重心转移的原因,排除B项;鸦片战争后,大量洋货涌入导致我国很多传统手工业者破产,排除C项。

2.B 据材料“中国断不让予或租给他国”并结合所学可知,甲午战争后,帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮,为了防止其他列强染指长江流域,英国发出照会,清政府的答复实际上承认长江流域为英国的势力范围,故选B项。近代中国并未沦为殖民地,排除A项。“门户开放”政策指1899年美国在承认列强在华“势力范围”和已经获得的特权前提下,要求“利益均沾”,与材料主旨不符,排除C项。“成功”说法错误,排除D项。

3.A 本题考查《辛丑条约》的内容及影响。材料时间是“1902年”,地点“顺天”“山西”,据所学可知,1901年签订的《辛丑条约》规定禁止华北科举考试五年,因此出现材料中罕见的科考现象,故答案选A。

4.C 太平天国运动提出“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”的主张等迎合了农民阶级的需要,故太平天国方面对洪秀全做出了较高的评价;太平天国运动将斗争的矛头指向清政府,其沉重打击了清政府的统治,故清政府对洪秀全形象的描述相对较差;而民国前后革命派认为,只有推翻清政府,才能把中国从半殖民地半封建社会的深渊里救出来,而洪秀全领导的太平天国运动为后来的革命积累了宝贵的经验,故革命党人对洪秀全的评价基本是肯定的。由此可知,不同立场影响对人物的描述,C项正确。

5.C 根据材料“湖南巡抚陈宝箴推行变法改革”,可知陈宝箴主张变法改革,但其又要求销毁《孔子改制考》,原因是陈宝箴意识到“康学”盛行会导致“民权平等之说炽矣”,这样变法改革可能会遭到顽固派更激烈的反对,故陈宝箴的做法客观上有利于减少变法的阻力,选C项。陈宝箴是主张变法改革的,销毁《孔子改制考》并不能推动新旧势力合流,A项排除;推行变法已经突破“中体西用”的束缚,B项排除;陈宝箴支持维新变法运动,所以其意并不是否定变法理论基础,D项排除。

6.A 根据材料并结合所学可知,1861年慈禧太后发动辛酉政变,处置政敌时的要求有利于得到列强的支持,得以“借师助剿”,英国支持清政府是为了维护其在华既得利益,说明中外反动势力有意勾结,太平天国将面临更严峻的形势,故A项正确;清政府沦为洋人的朝廷是在1901年《辛丑条约》签订后,故B项错误;题干未涉及顽固派势力地位得到加强,故C项错误;“被抛弃”表述错误,故D项错误。

三年模拟练

1.B 2.B 3.B 4.C 5.B 6.C

1.B 据材料并结合所学知识可知,造成材料中所述冲突的根源是先进的资本主义与落后的封建主义的差异,即社会发展阶段的不同,B项正确。

2.B 据材料可知,中国人对西方的态度褒贬不一,体现出当时社会人们的矛盾心理,故B项正确。中体西用的初步实践是洋务运动,与材料无关,排除A项。材料中没有体现朝廷政局的态势,排除C项。材料未体现列强侵略不断深化,排除D项。

3.B 据材料“虽然都是由私人资本集股设立的,却都拉上‘官督商办’的关系”可知,近代中国私人资本集股建立的公司,还得依靠“官督商办”的关系,才能减少阻力,说明近代民族资本主义发展受阻,B项正确;甲午战后,清政府放宽对民间设厂的限制,排除A项;材料说明的是近代民族资本主义发展的阻力,并不是洋务运动的作用,排除C项;仅从材料无法得出“热情高涨”,排除D项。

4.C 据材料“臣民得在中国通商口岸城邑任便从事各项工艺制造”可知,列强援引“利益均沾”的条款,争相在通商口岸投资设厂,结合所学可知,19世纪末20世纪初,主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡,掀起瓜分世界的狂潮,资本输出成为列强这一时期主要侵略方式,C项正确;列强在《南京条约》的附件中,已经取得片面最惠国待遇,排除A项;仅从材料无法得出列强走向联合,排除B项;“一直”表述错误,甲午战前,以商品输出为主,排除D项。

5.B 在当时军队统帅人选问题上,李鸿章极力举荐淮系人员,拒绝任用湘系人员,而叶志超又为诸将所不服,据此可以推知,当时存在严重派系之争,故B项正确。A项不符合材料主旨,排除。“李鸿章专权”在材料中没有体现,排除C项。材料主旨不是将帅之间的矛盾纠纷,排除D项。

6.C 根据“各衙门、各省、各州天天奉诏”“京官和各处督抚对新法的落实多停留在口头上”可知,戊戌变法贪大求全,急于求成,且少有贯彻,是变法失败的一个重要原因,C项正确;材料没有体现民众对变法措施的抵制,排除A项;湖南响应变法并不等于湖南是变法重要试点地区,无法体现以点带面的渐进性,排除B项;变法涉及政治方面的改革,没有触及旧的官僚体制的表述不准确,排除D项。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版高中历史必修上册

综合拔高练

五年高考练

考点1 列强侵华战争

1.(2022全国甲,28)1846年,上海的进口货值较前一年下降13%,1847年又减少5.4%,1848年更大幅度地下降20.1%。此后虽有回升,但极不稳定,一直到1854年还没有恢复到1845年的水平。这可用于说明,进口货值的下降( )

A.阻止了自然经济的解体

B.导致西方商品倾销重心转移

C.促使传统手工业的恢复

D.成为列强进一步侵华的借口

2.(2022北京,7)1898年,英国发出照会,要求清政府“确切保证不将扬子江(注:长江)沿岸各省租押或以其他名义让予他国”。清政府答复称:“查扬子江沿岸地方均属中国要地,中国断不让予或租给他国。”这意味着( )

A.英国将长江流域辟为殖民地

B.长江流域成为英国势力范围

C.“门户开放”政策宣告失败

D.清政府成功维护了主权完整

3.(2023湖南,7)1902年,顺天乡试借河南贡院举行,山西乡试则与陕西乡试在西安合闱。这一罕见科考现象出现的原因是( )

A.《辛丑条约》签订B.清政府财政危机严重

C.清末新政的推行D.新式学堂的广泛建立

考点2 救亡图存的斗争

4.(2023湖北,7)下表是有关太平天国运动领导人洪秀全的描述,对此解读最准确的是( )

来源 内容

太平天 国方面 躯长大,面微圆而白,鼻高耳圆而小,其声音响亮而沉重,笑时屋为之震,有极大之膂力与极敏捷之知觉

清廷方面 身材魁硕,赤面高颧,有须,粗通文墨,素无赖,日事赌博;体质肥钝,了无异人处

民国前后 革命党人 面长丰满,红须,手垂过膝;身干长大,富雄姿,豪迈博学,治《春秋》《汉书》

A.不同史料对人物的记载不同

B.不同的描述体现人物的多面性

C.不同立场影响对人物的描述

D.不同时期对人物描述有所侧重

5.(2022全国乙,28)维新变法期间,湖南巡抚陈宝箴推行变法改革,但在上《请厘正学术造就人才折》中称“康有为平日所著《孔子改制考》一书……其徒和之,持之愈坚,失之愈远,嚣然自命,号为‘康学’,而民权平等之说炽矣”,并奏请销毁《孔子改制考》。这种主张( )

A.推动了新旧势力的合流

B.试图突破“中体西用”束缚

C.有助于减少变法的阻力

D.意在彻底否定变法理论基础

6.(2021全国甲,28)1861年,慈禧发动政变处置政敌时,特别把“不能尽心和议”列为罪状。英国人在华创办的《北华捷报》称:“在这个特别的关头,我们要比我们同中国发生联系的其他任何时期,更有必要去支持帝国的现存政府。”由此可知( )

A.太平天国将面临更严峻的形势

B.清政府沦为洋人的朝廷

C.清廷顽固派势力地位得到加强

D.传统的外交体制被抛弃

三年模拟练

1.(2023北京丰台二模)历史学家徐中约在论及鸦片战争时认为,“比鸦片问题远为深刻的是几个概念的冲突:中国自称天下宗主的角色与西方国家主权的观念之间不兼容;中国的朝贡关系体制与西方的外交往来体制之间的冲突;以及中国农业社会的自给自足与英国工业经济之间的对抗”。造成上述冲突的根源是 ( )

A.思想观念方面的分歧

B.社会发展阶段的不同

C.工业发展水平的差异

D.国家治理措施的区别

2.(2023河北唐山期末)《海国图志》中可以看到无须“师夷”即可“制夷”的言论,安南的札船、缅甸的木栅都是魏源用来说明土法“制夷”的生动事例。《瀛寰志略》中对外部知识的介绍更详尽准确,对西方的人文制度多有褒评,但又使用着旧观念。这反映出( )

A.中体西用的初步实践

B.社会转型的矛盾心态

C.朝廷政局的动荡不安

D.列强侵略的不断深化

3.(2024重庆七校大联考)19世纪七八十年代创办的安徽池州煤矿、山东峰县煤矿和江苏徐州利国驿煤铁矿等企业,虽然都是由私人资本集股设立的,却都拉上“官督商办”的关系。此现象说明( )

A.清政府放宽了民间设厂限制

B.近代民族资本主义发展受阻

C.洋务运动刺激近代工业发展

D.社会投资民族工业热情高涨

4.(2024山东临沂联考)“臣民得在中国通商口岸城邑任便从事各项工艺制造”,这一规定彻底改变了鸦片战争以来,列强在华通商口岸设厂没有条约根据的状况,并根据“利益均沾”的片面最惠国待遇,其他帝国主义国家也都取得了在中国投资设厂的特权。这表明( )

A.列强从此取得了在华片面最惠国待遇特权

B.列强侵华走向联合,掀起瓜分中国的狂潮

C.资本输出成为列强这一时期主要侵略方式

D.在通商口岸设厂一直是列强主要侵略方式

5.(2023湖南益阳一模)1894年夏,中日关系恶化,朝廷选帅备战。淮系刘铭传为首选,李鸿章五次电请刘铭传,终是“和局可成,病重不出”;朝廷次选湘系刘锦棠,但遭李鸿章拒绝;8月下旬朝廷任命淮系的叶志超为帅,诸将不服,旁观者也感慨:“可笑之至!”据此可推知( )

A.清朝国力的衰微

B.派系之争殃及国家安危

C.李鸿章专权恣肆

D.将帅矛盾埋下失败隐患

6.(2023河北邢台期末)据《戊戌变法史》记载,百日维新在103天中,变法诏令多达110道,各衙门、各省、各州天天奉诏。不过,除湖南有些动作外,京官和各处督抚对新法的落实多停留在口头上,所以事实上只形成了一场短命的“口水变法”。由此可知,这场变法( )

A.遭到民众的强烈抵制

B.具有以点带面的渐进性

C.急于求成而无法落实

D.没有触及旧的官僚体制

答案与分层梯度式解析

五年高考练

1.D 2.B 3.A 4.C 5.C 6.A

1.D 鸦片战争后,上海等成为通商口岸,西方列强希望通过通商口岸对中国进行商品输出,但中国自给自足的自然经济对西方的商品有顽强的抵抗力,以致上海进口货值在1846—1854年总体呈下降趋势,这不符合西方列强打开中国市场的初衷,也就为列强进一步侵华提供了借口,故选D项;鸦片战争后,随着洋货涌入,我国的自然经济开始解体,上海进口货值的下降并没有阻止自然经济的解体,排除A项;上海进口货值的下降并不是导致西方商品倾销重心转移的原因,排除B项;鸦片战争后,大量洋货涌入导致我国很多传统手工业者破产,排除C项。

2.B 据材料“中国断不让予或租给他国”并结合所学可知,甲午战争后,帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮,为了防止其他列强染指长江流域,英国发出照会,清政府的答复实际上承认长江流域为英国的势力范围,故选B项。近代中国并未沦为殖民地,排除A项。“门户开放”政策指1899年美国在承认列强在华“势力范围”和已经获得的特权前提下,要求“利益均沾”,与材料主旨不符,排除C项。“成功”说法错误,排除D项。

3.A 本题考查《辛丑条约》的内容及影响。材料时间是“1902年”,地点“顺天”“山西”,据所学可知,1901年签订的《辛丑条约》规定禁止华北科举考试五年,因此出现材料中罕见的科考现象,故答案选A。

4.C 太平天国运动提出“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”的主张等迎合了农民阶级的需要,故太平天国方面对洪秀全做出了较高的评价;太平天国运动将斗争的矛头指向清政府,其沉重打击了清政府的统治,故清政府对洪秀全形象的描述相对较差;而民国前后革命派认为,只有推翻清政府,才能把中国从半殖民地半封建社会的深渊里救出来,而洪秀全领导的太平天国运动为后来的革命积累了宝贵的经验,故革命党人对洪秀全的评价基本是肯定的。由此可知,不同立场影响对人物的描述,C项正确。

5.C 根据材料“湖南巡抚陈宝箴推行变法改革”,可知陈宝箴主张变法改革,但其又要求销毁《孔子改制考》,原因是陈宝箴意识到“康学”盛行会导致“民权平等之说炽矣”,这样变法改革可能会遭到顽固派更激烈的反对,故陈宝箴的做法客观上有利于减少变法的阻力,选C项。陈宝箴是主张变法改革的,销毁《孔子改制考》并不能推动新旧势力合流,A项排除;推行变法已经突破“中体西用”的束缚,B项排除;陈宝箴支持维新变法运动,所以其意并不是否定变法理论基础,D项排除。

6.A 根据材料并结合所学可知,1861年慈禧太后发动辛酉政变,处置政敌时的要求有利于得到列强的支持,得以“借师助剿”,英国支持清政府是为了维护其在华既得利益,说明中外反动势力有意勾结,太平天国将面临更严峻的形势,故A项正确;清政府沦为洋人的朝廷是在1901年《辛丑条约》签订后,故B项错误;题干未涉及顽固派势力地位得到加强,故C项错误;“被抛弃”表述错误,故D项错误。

三年模拟练

1.B 2.B 3.B 4.C 5.B 6.C

1.B 据材料并结合所学知识可知,造成材料中所述冲突的根源是先进的资本主义与落后的封建主义的差异,即社会发展阶段的不同,B项正确。

2.B 据材料可知,中国人对西方的态度褒贬不一,体现出当时社会人们的矛盾心理,故B项正确。中体西用的初步实践是洋务运动,与材料无关,排除A项。材料中没有体现朝廷政局的态势,排除C项。材料未体现列强侵略不断深化,排除D项。

3.B 据材料“虽然都是由私人资本集股设立的,却都拉上‘官督商办’的关系”可知,近代中国私人资本集股建立的公司,还得依靠“官督商办”的关系,才能减少阻力,说明近代民族资本主义发展受阻,B项正确;甲午战后,清政府放宽对民间设厂的限制,排除A项;材料说明的是近代民族资本主义发展的阻力,并不是洋务运动的作用,排除C项;仅从材料无法得出“热情高涨”,排除D项。

4.C 据材料“臣民得在中国通商口岸城邑任便从事各项工艺制造”可知,列强援引“利益均沾”的条款,争相在通商口岸投资设厂,结合所学可知,19世纪末20世纪初,主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡,掀起瓜分世界的狂潮,资本输出成为列强这一时期主要侵略方式,C项正确;列强在《南京条约》的附件中,已经取得片面最惠国待遇,排除A项;仅从材料无法得出列强走向联合,排除B项;“一直”表述错误,甲午战前,以商品输出为主,排除D项。

5.B 在当时军队统帅人选问题上,李鸿章极力举荐淮系人员,拒绝任用湘系人员,而叶志超又为诸将所不服,据此可以推知,当时存在严重派系之争,故B项正确。A项不符合材料主旨,排除。“李鸿章专权”在材料中没有体现,排除C项。材料主旨不是将帅之间的矛盾纠纷,排除D项。

6.C 根据“各衙门、各省、各州天天奉诏”“京官和各处督抚对新法的落实多停留在口头上”可知,戊戌变法贪大求全,急于求成,且少有贯彻,是变法失败的一个重要原因,C项正确;材料没有体现民众对变法措施的抵制,排除A项;湖南响应变法并不等于湖南是变法重要试点地区,无法体现以点带面的渐进性,排除B项;变法涉及政治方面的改革,没有触及旧的官僚体制的表述不准确,排除D项。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进