2025人教版高中语文必修上册同步练习题--3 百合花(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025人教版高中语文必修上册同步练习题--3 百合花(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 293.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-19 14:47:57 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版高中语文必修上册

3 百合花

基础过关练

(2023江西吉安期末,改编)阅读下面的文字,完成问题。

文学评论与文学创作本为文学之双翼,是一种相互砥砺、并驾齐驱的关系。但很长时间以来,文学评论似乎只会说“好话”了。并非文学评论不能褒扬,也并非文学评论必须吹毛求疵,这里所说的“好话”,实际上指的是那种“强将笑语供主人”式的言不由衷的“好话”,或是那种“矮人看戏何曾见,都是随人说短长”式的人云亦云的“好话”,或是那种“皇帝的新衣”式的自欺欺人的“好话”。

假如文学作品确实达到了炉火纯青之境,又何尝不可以拍手称赞、逢人说项呢 这种毫无保留的“叫好”,同样亦是“有力量”的评论,而且意义重大。

1958年3月,茹志鹃在《延河》发表短篇小说《百合花》。茹志鹃并不擅长在行动中表现人物性格,而善于通过细节描写突出人物性格,《百合花》中,“我”、年轻媳妇、通讯员的那些感人的细节描写使人物性格更鲜明。茹志鹃的作品中,主人公很少是顶天立地的英雄人物,更多的是普通人;即使是写英雄人物,也常从侧面去烘托他们,而不是从正面讴歌他们。她尤其擅长描写女性,在作品中塑造了很多个性鲜明、情感丰富的女性形象,如《百合花》中的年轻媳妇。

《百合花》以灵妙之笔写残酷的战争题材,讲究铺垫与神韵,讲究留白与象征,与当时流行的英雄书写风格迥异,却令人内心深受震撼。

茅盾慧眼识金,读后立即为之撰写精彩评论,通篇都是赞语。《百合花》得以转载于当年《人民文学》第6期,赢得好评如潮,至今仍是脍炙人口的经典佳作。设若当年没有茅盾的披沙拣金和着意推举,《百合花》销声匿迹于当时的文化语境之中,恐怕是极有可能的。

1.请根据上面语段中第三段的内容概括茹志鹃的作品刻画人物的特点。

2.赏析文中画波浪线的句子。

(2023陕西咸阳期末,改编)阅读下面的文字,完成问题。

有了浸润和充盈着情与爱的军民鱼水情,十送红军,又怎么舍得送完 红旗飘,军号响,子弟兵,别故乡,男女老少来相送,热泪沾衣叙情长。对这些望眼欲穿的亲人来说,十万红军是由亲人组成的队伍,革命的目的就是为饥寒交迫的穷苦人争取自由幸福的生活,就是胜利之后回家过日子。多么朴素平实的愿望啊,平平凡凡之中,象征着参加革命的初心,诠释着中国革命的真谛。长征的伟大正在这里,长征的温柔也正在这里。“千军万马江畔站,十万百姓泪汪汪”“紧紧拉住亲人手,革命胜利早还乡”,每个字每个音,都诉说着对亲人无尽的牵挂和嘱咐,( ① ),都跳动着胜利回家的渴望。一曲曲缠缠绵绵唱不完的红歌小调,诉说着一段段湮没在历史尘埃中的往事。是的,红军,就是一支在硝烟弥漫中带着情与爱跋涉前行的队伍,而漫漫长征路,就是革命战士用鲜血和生命铺筑的对家园和国家的大爱之道。

红军的长征已经结束,( ② )。作为文学工作者,需要重拾长征精神,团结一心,目光坚定,沿着人性追求真善美的方向,向前、向前、向前,直至永远,甚至永恒。

3.下列各句中的引号,和文中“千军万马江畔站,十万百姓泪汪汪”的引号作用相同的一项是( )

A.社区广场上,那个有“素质”的人正在随地吐痰。

B.詹天佑顺着山势,设计了一种“人”字形线路。

C.那样的“看”根本就不能算是看,顶多只能算是一种感觉而已。

D.为了经常提醒自己,鲁迅在书签上写了“心到、口到、眼到,读书三到”。

4.文中有三个重叠形式“平平凡凡”“紧紧”“缠缠绵绵”,说说它们和“平凡”“紧”“缠绵”相比,语义上各有什么不同。

5.请在文中括号处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过14个字。

三年模拟练

(2023广东汕头期中)阅读下面的文字,完成问题。(16分)

给我一支枪

茹志鹃

记得我第二次向营长要求一支枪,是在那年的秋末冬初。我们部队过沂水,进入了鲁西南,那是一片遭受敌人严重践踏的地方。谁见过死去的村庄吗 四外没有庄稼,村里没有树,听不见狗叫,更没有鸡啼,屋上不冒烟,路上不见人。一进去,人会浑身起一层鸡皮疙瘩。那个时候,那个地区,就尽是这样的“村庄”。部队在这样的地区作战,是相当艰苦的,要打仗,要行军,要挨饿。那一天,天还没透亮,我们进入了这样一个村庄宿营。营部住在一个从前我们的村干部家里。这一家好像没有男丁,房里炕上,只有一个两岁光景的孩子。房东是个大嫂,呆板着脸,给我们开门、腾地方,是欢迎我们的,可是总不开口,似乎没有其他地区的老乡那样亲热。弄好了铺,我便和通信员商量:我们放倒头睡了,不吃东西不要紧;但是营长,他还要工作呢!无论如何,得设法给他弄点吃的来。我们两个人商量来,商量去,除了找群众想办法外,没有第二个办法可想。于是就决定去找那位不露笑脸的房东大嫂。不用说,这任务当然是我的。但是我找不到她,房里房外,屋前屋后,都没有她的影子,炕上那个孩子倒醒了,有气无力地哭着要娘,不用说,这又是我的任务了!于是我过去抱着她,哄着她,不到一盏茶的工夫,大嫂来了。她见我在哄孩子,好像有点高兴,但不等我开口提出吃食的事,她先向我借个手电筒。我把手电筒交给她,同时迅速地提出了问题。她听了,脸上什么表情也没有,不表示有,也不表示没有,只招手要我跟她走。

“大嫂,咱们上哪里 ”我看她领我走出了大门。她也不回答,用嘴向村外努了努。反正这一带都是我们的部队,我放放心心地跟她走。

“大嫂,你家大哥呢!”山东人一般称女人的丈夫叫大爷、大哥,我想和她攀谈攀谈。

她没有回答,还是用嘴向村外努了努。这时,东方已经露白,可望见村外是光秃秃的一片,什么人也没有,只有村边边上,拱起几堆新土。我不由得打了一个寒噤,问道:“他 ……”

“牺牲了。”大嫂撮起手指头,在我面前摇了摇说:“一起七个。”

“什么时候 ”我这时才看见她腰上束了一条麻绳。她没有回答,只是走,走过一盘石碾旁边的时候,她停下了,轻轻地用脚点了点碾旁的土地说:

“在这里,上铡刀铡的。”

我看见,这块土地的颜色是黑褐色的,那是血。血,唯有血才能偿还。营长同志,你给我一支枪吧!

“没有枪!”大嫂的脸仍是呆板的,好像总结似的说了一句,接着又喃喃地说:“咱们没有枪!没有,手榴弹也没有……”

她带我到一片被抢过、被践踏过的黄豆地里,我们打着手电筒,寻拣着掉落在地上的黄豆。拾了有两大把,捧回家,放在锅里炒,大嫂一边炒,一边呆呆地睨着自己的孩子。豆炒好了,喷香,大嫂把它盛进我们的茶缸,孩子微微张着嘴,满怀希望地看着娘,大嫂顿了顿,就用两个手指取出两颗豆子,放在孩子手里,然后把茶缸拿到堂屋里,放在营长面前。营长大概也知道这家房东的事,他望着茶缸,久久地沉默着。最后,他把那孩子抱过来,放在自己腿上,然后把黄豆一颗一颗地排在桌上,摆成了二列横队。他和孩子说着笑着,把豆子当作敌人,他喊着口令:“出列!”“齐步走!”于是“一二一,一二一”黄豆便一颗颗地走进了孩子的小嘴。孩子的嘴跟不上了,她的牙还不能同时咬两颗豆子呢!她吐出一颗带着口水的“敌人”捏在手里,然后集中力量对付嘴里那一颗。

我从来也没有注意到,孩子的小嘴,竟是这样的柔嫩,小红唇里面的一切都是粉色的,软软的,就连那几颗小小的乳牙,也是那样细软无力。咬一颗豆,都需要她全神贯注,用出了吃奶的力气。营长拿起“横队”前面的一颗大黄豆,还没塞进孩子的嘴,突然,响起了空袭警报的号声。天拂晓了,敌人的轰炸机嗡嗡地又出动了。村里的部队迅速地作了防空准备,能进屋的都进屋,不能进屋的马匹、物资,全部密密地插上树枝。

黄豆是黄豆,不是敌人。敌人,武装到牙齿的敌人,就在前面,离我们只有三十里路,不!就在我们头顶上,他们有炸弹、机枪,有坦克、大炮,还有……铡刀。

营长听到号声,立即将孩子交给了我,把一颗已经“一二一”走出队来的豆子也交到我手上,然后,将驳壳枪转到胸前,出去了。通讯员立即挎上枪,跟在后面。孩子信赖地靠在我怀里,圆圆的小嘴,还在挪啊挪的扭动。她把豆子搬到左面牙上咬咬,又把它搬到右面咬咬,最后又把它搬回到左面,于是全神贯注,眼睛挤成一条缝,才咔嚓一声咬开了。我闻见些许黄豆夹着奶花的香味……敌机在上空盘旋,寻找着目标。

营长啊,亲爱的同志们,给我一支枪吧!哪怕是一支短枪也好,为了沂蒙山臂上的枪眼,为了碾旁那黑褐色的土地,更为了这花似的小嘴,为了幸福和理想,给我一支枪吧!

(有删改)

1.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.“呆板着脸”“不露笑脸”等神态表现了房东大嫂丧夫后的情绪,表面的麻木呆滞下凸显的是其内心的哀痛。

B.孩子等待炒黄豆的场景与营长喂孩子吃黄豆的场景,凸显出战争时期条件的艰苦和军民间的鱼水情。

C.作者以黄豆为“小道具”,围绕找黄豆、炒黄豆、吃黄豆展开情节,这让小说情节更加集中紧凑。

D.小说语言带有浓郁的抒情性,作者对“我”的行为和心理活动刻画细致,呈现出浪漫主义的风格。

2.关于文中营长喂孩子吃黄豆的场景,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.营长把黄豆“摆成了二列横队”“把豆子当作敌人”“喊着口令”等细节,契合人物身份和战争背景。

B.作者通过对营长动作、语言、神态、心理等的描写,生动形象地营造出温馨美好的氛围,极富感染力。

C.孩子努力而有策略地啃黄豆仿佛是另一场“战争”,作者以孩子天真的形象反衬现实战争的残酷。

D.该场景与下文空袭警报的号声响起时的场景形成鲜明对比,让读者在比较中强烈感受到和平安宁的珍贵。

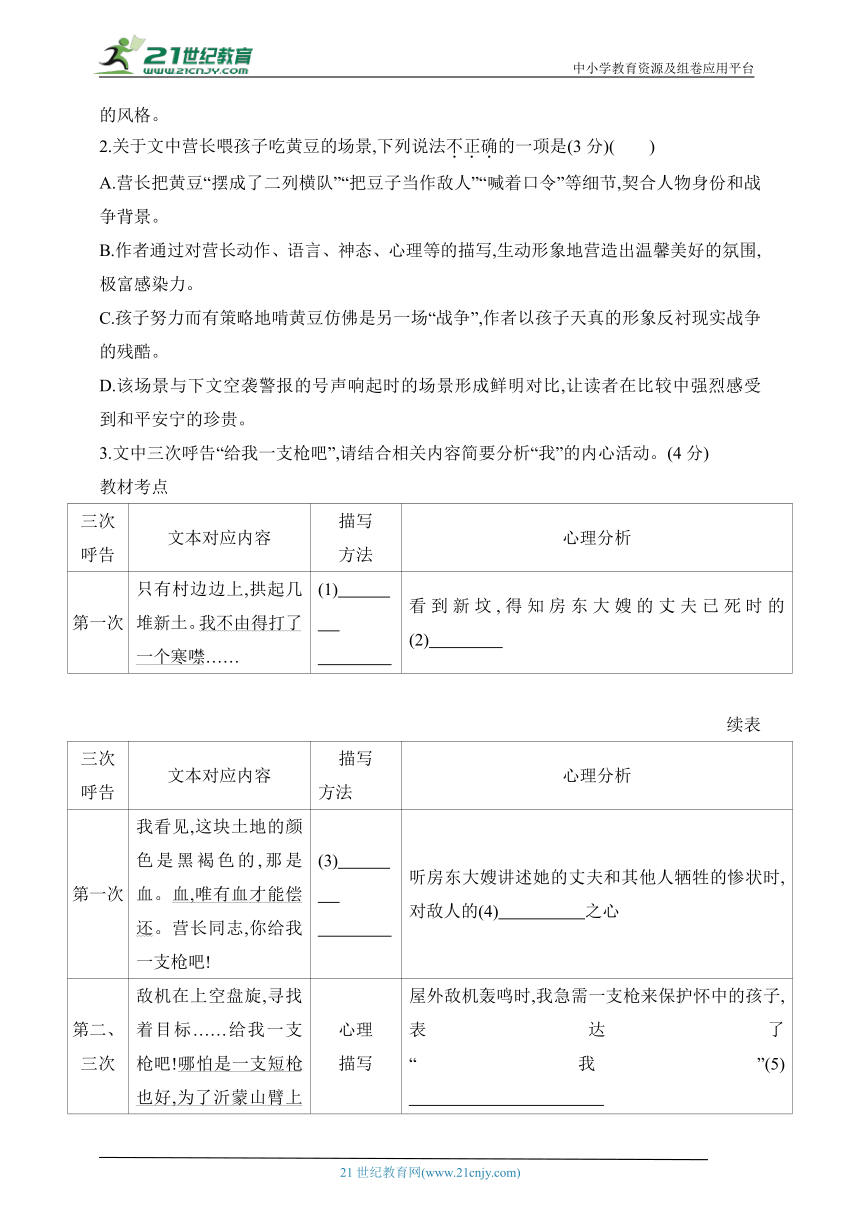

3.文中三次呼告“给我一支枪吧”,请结合相关内容简要分析“我”的内心活动。(4分)

教材考点

三次 呼告 文本对应内容 描写 方法 心理分析

第一次 只有村边边上,拱起几堆新土。我不由得打了一个寒噤…… (1) 看到新坟,得知房东大嫂的丈夫已死时的(2)

续表

三次 呼告 文本对应内容 描写 方法 心理分析

第一次 我看见,这块土地的颜色是黑褐色的,那是血。血,唯有血才能偿还。营长同志,你给我一支枪吧! (3) 听房东大嫂讲述她的丈夫和其他人牺牲的惨状时,对敌人的(4) 之心

第二、 三次 敌机在上空盘旋,寻找着目标……给我一支枪吧!哪怕是一支短枪也好,为了沂蒙山臂上的枪眼,为了碾旁那黑褐色的土地,更为了这花似的小嘴,为了幸福和理想,给我一支枪吧! 心理 描写 屋外敌机轰鸣时,我急需一支枪来保护怀中的孩子,表达了“我”(5)

整理 作答 (6)

4.茅盾先生曾评价茹志鹃的战争题材小说具有独特风格,请就本文的“独特性”谈谈你的理解。(6分)

五年高考练

小说人物形象之分析人物心理

(2023全国乙,7—9)阅读下面的文字,完成问题。(15分)

长出一地的好荞麦

曹多勇

这年里,德贵最后一次来种河滩地已是腊月里。这期间,他先后种过一次黄豆,两次绿豆,两次麦子,庄稼还是颗粒无收。这情况,德贵还有岁数更大的犁都没经历过。儿子儿媳说这怪气候叫厄尔尼诺现象,德贵不听这道理,骂天,说这是要绝人啊!

大河湾土地分两种:一种在围堤坝里,淮河水一般淹不掉,是大河湾人赖以生存的保障;另一种地在堤坝外,无遮无拦地紧挨淮河,一年里能收季麦就不错了,秋季天都荒着——这地叫河滩地,也叫荒地。大河湾只德贵一人秋季天还耕种河滩地。

村人说德贵,那点河滩地还能结出金豆豆、银豆豆

德贵家人也说德贵,年年秋季天见你河滩地种呀种呀种,可临了收几次

德贵先是不愿搭理话,落后才说,俺见河滩地长草就像长俺心口窝,痛得夜夜睡不着觉呀!

河滩地位于村东两里地。德贵村东里出了庄,赶头牛,扛张犁,沿河堤一直往东去。人老,牛老,犁也老。牛老,蹄迈得很迟缓,远处里还以为牛是站堤坝上不动弹。人老,老在脊梁上。肩上挂一张犁,侧斜身显得更佝。犁呢是犁铧小,犁把细,还满身裂出一道一道暗裂纹,像老人手上脸上的皱纹皮。牛前边领,德贵后面跟,牛缰绳牵连他们俩,一副懒懒散散的模样,弄不清是德贵赶牛,还是牛牵德贵。至河滩地头,德贵说一声“吁——”,牛停下蹄,瞪一对大牛眼瞧德贵。德贵下堤坝往河滩地里走,牛也侧转身头低屁股撅,挺住蹄缓下堤坝追德贵。关键时才分出牛还是受人支配着。

德贵没有即刻套牛犁地,他知道牛跟自己还有犁都得歇息喘口气。犁榫眼松,趴德贵肩“吱呀、吱呀”一路不停歇地叫。德贵说犁,俺知道你榫眼咧着嘴,不湿润湿润水,你准散架。牛嘴也“吧嗒、吧嗒”扯黏水吐白沫。德贵说牛,俺知你嗓子眼冒着火,得去淮河里喝个饱。于是,德贵、牛和犁三个老货径直朝淮河走去。

牛饮水,人喝水,犁干脆丢河里。德贵喝几口水站起身,骂犁,你个老货还真能憋气呢;骂牛,你个吃草的家伙能站俺上游饮水

淮河水这会儿还温温顺顺躺河床里,波浪一叠压一叠有条不紊地浪过来又浪过来。德贵、牛,还有那只淹没水里的犁构成一幅温馨的田园画。但德贵却在这宁静貌似温顺的淮河水里瞧看出洪水泛滥的迹象。这迹象是几缕混浊的泥丝,曲曲折折隐河边的水里摇曳流过。这几缕混浊的泥丝就是上游山水下来的前兆,就像暴风雨过来之前的一阵凉风。

牛饮饱水抬起头,润湿的嘴像涂抹油似的又黑又亮。德贵问牛,你说俺们这地犁还是不犁 牛两眼盯着水面瞧着什么,又似乎什么也没瞧。德贵又问犁,你说俺们这地犁还是不犁 德贵问犁没见犁,这才弯腰伸手捞出犁。犁全身吃透水,多余的水“滴答滴答”往河面滴。这清脆的水滴声像是回答德贵的问话。德贵说还是犁说得对,不能害怕涨水淹河滩地,俺们就不种河滩地。

不知怎么的,德贵感觉最通人性的是犁,而不是牛。

这天上午,德贵犁过河滩地;这天下午,德贵耙过河滩地;这天挨傍晚,德贵撒开黄豆种。一天时间,这块河滩地就暄暄腾腾像块饼被德贵精心制作好,摆放在淮河边上。

然而,还没等德贵的锄伸进去,淮河的水便涨出来。德贵赤脚跑进黄豆地,眼前那些没顶的禾苗还使劲地举着枝叶在河水里挣扎。德贵站立的地方原本还是一处干地,河水舔舔地漫过脚面,德贵往后退,骂河水,说俺是一棵会挪动的庄稼,你们想淹也淹不住。

就这么河水淹过种、种过淹,德贵从夏日里一口气赶进腊月天。

腊月里天寒地冻,德贵这回出村没牵牛,没扯犁,只扛一把大扫帚。河滩地经河水反复浸泡几个月,晃晃荡荡地如铺展一地的嫩豆腐。这样的地是下不去牛、伸不开犁。德贵扛的大扫帚是牛也是犁。德贵脱下鞋,“咔嚓”踩碎表层的薄冰走进去,冰泥一下没过小腿肚,德贵挨排排拍碎冰,而后才能撒上种。

这一次撒的是荞麦。腊月天,只能种荞麦。

德贵毕竟是上岁数的人,又加两腿淤进冰泥里,那些刺骨的寒气也就洪水般一浪一浪往心口窝那里涌。德贵仍不罢手,不急不躁,拍一截冰泥地,撒一截种子,而后再把荞麦种拍进泥水里。德贵知道停下手,这些拍碎的冰泥又会凝结起来。德贵还知道荞麦种在这样的冰泥里是长不出芽的,即使长出芽,也会被冻死,但德贵仍是一点一点地种。

这天,德贵回家烧两碗姜茶喝下肚,便躺床上睡起来。梦里的河滩地绿油油长满一地的好荞麦,长呀长呀一个劲地往上长。

(有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说以一年里多次耕种都颗粒无收的事实开篇,为下文在人与大自然的激烈冲突中塑造德贵这一人物形象埋下了伏笔。

B.面对村人与家人的不理解,德贵说“俺见河滩地长草就像长俺心口窝”,形象地表达了他对土地的那种深厚感情。

C.小说最后以德贵梦见地里长出了好荞麦结尾,这样的艺术处理既照应了题目,也增强了小说的温情意味与向上的力量。

D.德贵与《老人与海》中的老人有相似之处,德贵的明知不可为而为之与老人的永不言败,都是他们坚韧执着性格的体现。

2.文中画线部分的描写,人、牛、犁浑然一体,这种艺术效果是如何营造出来的 请简要赏析。(6分)

3.德贵与牛、犁对话,表现了德贵什么样的心理 请结合小说简要分析。(6分)

答案与分层梯度式解析

第一单元

基础过关练

1.答案 ①善于通过细节描写突出人物性格。②善于刻画普通人的形象,尤其擅长描写女性。

解析 根据“善于通过细节描写突出人物性格……使人物性格更鲜明”可概括出:善于通过细节描写突出人物性格。

根据“茹志鹃的作品中,主人公……普通人”“她尤其擅长描写女性”可概括出:善于刻画普通人的形象,尤其擅长描写女性。

2.答案 ①综合运用排比、反语、引用等修辞手法,从不同角度对所谓“好话”的种种表现进行概括,对其本质进行揭露。②句式整齐,嘲讽意味突出,强化了作者对虚假浮夸、一味迎合的文学评论现象的批评态度。

解析 赏析句子,可从修辞、句式、炼字、语言风格等角度入手。

从修辞的角度看,“是那种……是那种……是那种……”运用了排比的修辞手法,概括了所谓“好话”的种种展现,增强了句子的气势;“好话”运用了反语的修辞手法,和修饰语“言不由衷”“人云亦云”“自欺欺人”一起揭示了“好话”的本质,表达了对虚假浮夸、一味迎合的文学评论现象的否定和批评;“强将笑语供主人”“矮人看戏何曾见,都是随人说短长”运用了引用的修辞手法,既列举了所谓的“好话”,又增加了句子的文采。

从句式的角度看,“是那种……或是那种……或是那种”句式整齐,列举文学评论的不良现象,嘲讽意味突出,从而强化了作者对虚假浮夸、一味迎合的文学评论现象的批评态度。

3.D 文中“千军万马江畔站,十万百姓泪汪汪”的引号表示直接引用。A.表示反语。B.表示特殊含义。C.表示强调。D.表示直接引用。故选D。

4.答案 ①“平平凡凡”与“平凡”相比,更能强调普通的程度,突出了革命目的之朴实。②“紧紧”与“紧”相比,显得力度较大,突出了送别时的不舍。③“缠缠绵绵”与“缠绵”相比,显得情谊更为深厚,凸显了红歌小调的情感深沉。

解析 叠词的主要作用有:使描绘的景色或人物更加形象,富有艺术魅力;通过摹声或摹色,使表达的意象更加确切;增强语言的韵律感和节奏美,读起来朗朗上口,富有音乐美;起强调作用。题干要求分析“语义上各有什么不同”,故可从强调语义、形象性等角度作答。结合语境分析可知,文中的三个重叠形式相较而言,都使语义得到了强化。

“平平凡凡”接近口语,与“平凡”相比,显得更为普通,结合“多么朴素平实的愿望啊”可知,“平平凡凡”更能突出革命目的之朴实。

“紧紧”与“紧”相比,更口语化,由“拉住亲人手,革命胜利早还乡”可知,“紧紧”更能表达离别时的不舍。

“缠缠绵绵”与“缠绵”相比,更能强调情谊的深厚,由“‘千军万马江畔站,十万百姓泪汪汪’……每个字每个音,都诉说着……往事”可知,语境强调红歌小调中蕴含着深沉的情感,“缠缠绵绵”更能凸显这一点。

5.答案 ①都饱含着对故乡和土地的眷恋 ②文学的长征刚刚开始

解析 ①处,前后句子都是“都……”,此处也应该用相同的句式;再由前文“每个字每个音,都诉说着对亲人无尽的牵挂和嘱咐”和后文“都跳动着胜利回家的渴望”可知,这些歌词中都饱含着对故乡和土地的眷恋,故可填“都饱含着对故乡和土地的眷恋”之类的内容。②处,此句与前句“红军的长征已经结束”是对照句,由后文“作为文学工作者,需要重拾长征精神……甚至永恒”分析可知,此处是说文学的长征,其中“直至永远,甚至永恒”说明文学的长征刚刚开始,故可填“文学的长征刚刚开始”之类的内容。

三年模拟练

1.D “呈现出浪漫主义的风格”错,作者对“我”的行为和心理活动刻画细致,呈现出现实主义的风格,并没有呈现出浪漫主义的风格。

2.B “作者通过对营长动作、语言、神态、心理等的描写”错,没有心理描写。“他把那孩子抱过来……摆成了二列横队”是动作描写,“他喊着口令:‘出列!’‘齐步走!’”是语言描写,“他望着茶缸,久久地沉默着”是动作、神态描写。

3.答案 (1)细节描写 (2)震惊 (3)心理描写 (4)痛恨和复仇 (5)对和平生活的期盼

(6)①第一次呼告是“我”听房东大嫂陈述丈夫被敌人杀害时,“我”急需一支枪来手刃仇敌,表达了一名战士对敌人的仇恨。②第二、三次呼告是在屋外敌机轰鸣时,“我”急需一支枪来保护怀中的孩子,表达了“我”对和平生活的期盼。(每点2分)

解析 分析人物心理解题思路:

(1)心理描写主要分两类:直接描写和间接描写。直接描写包括心理状态描写、内心独白、梦境幻觉、心理剖析等,直白地揭示人物的内心世界;间接描写包括神态描写、动作描写、环境烘托等。答题时,先从文中找出能揭示人物心理的相关信息,如事件的起因、人物的表现等。

(2)①分析人物心理要综合全篇内容,按情节发展的先后顺序梳理故事情节,揣摩人物的心理,切不可断章取义,片面地分析。

②在整体把握情节的前提下,细读对应的原文,找出原文中描写人物的词句,如语言描写、动作描写等,抓住描写中的关键词语,分析其凸显了人物什么样的心理。

③规范答题:分点表述,力求做到语言准确精练,可采用“什么心理(用一两个词语准确概括)+情节分析”的格式来表述。

4.答案 ①选材独特:本文主要写了大嫂给战士炒黄豆、战士喂孩子吃黄豆的小事,避开宏大事件,另辟蹊径。②人物独特:故事的主要人物是“我”(一名小战士)、大嫂、孩子,均为小人物,在战争题材小说中显得独特。③语言风格独特:本文细致描写了孩子吃黄豆的样子,细腻感人,语言平实真挚。④主题呈现方式独特:本文通过写“我”对枪的思考,呈现出解放军的崇高品质、军民鱼水情的宏大主题,切口独特。(每点2分,答出三点即可得满分,如其他答案言之成理,可酌情给分)

解析 所谓“独特风格”,可以理解为把茹志鹃的战争题材小说与普通的战争题材小说进行对比,从选材、人物、语言、主题等角度分析。分析茹志鹃的战争题材小说的独特风格,可从以下几个方面进行:

①选材方面。本文以战争为背景,以“我”向房东大嫂寻点吃食为主体事件,写了大嫂给战士炒黄豆、战士喂孩子吃黄豆的小事,虽避开惨烈的战争场面的描写,却能既揭示战争给人民带来的伤害的残酷,又展现军民情深的温馨,可谓独具匠心。

②人物方面。故事的主要人物中,军队方面的“我”是一名小战士,民众方面的大嫂、孩子都是普通群众,人物甚至连名字都没有,这一点在战争题材小说中显得独特。

③语言风格方面。结合“孩子信赖地靠在我怀里,圆圆的小嘴……眼睛挤成一条缝……夹着奶花的香味……”分析可知,本文细致描写了孩子吃黄豆的样子,细腻感人,语言平实真挚。

④主题呈现方式方面。结合“走过一盘石碾旁边的时候,她停下了……你给我一支枪吧”“营长啊,亲爱的同志们,给我一支枪吧……给我一支枪吧”分析可知,本文通过写“我”对枪的思考,呈现出解放军的崇高品质、军民鱼水情的宏大主题,切口独特。

五年高考练

1.A A项,“人与大自然的激烈冲突”错误,从全文来看,人与大自然的冲突并不激烈;“埋下了伏笔”错误,“一年里多次耕种都颗粒无收”为下文德贵坚持犁地、种黄豆、种荞麦等情节做了铺垫,突出了德贵对土地的坚守。

2.答案 ①“人老,牛老,犁也老”,总述三者具有共同的老迈特征;②对人、牛、犁的描写一视同仁,不区分人与物,互为参照;③将人、牛、犁三者并列,交替描写;④行文舒缓,与人、牛迟缓的步态和谐一致。(每点2分,答出三点即可)

解析 人老,佝偻着背;牛老,蹄迈得很迟缓;犁老,满身暗裂纹。“老”为三者的共同特征,据此可得出第①点。犁,满身的暗裂纹像老人手上脸上的皱纹皮;牛,和人一样懒散迟缓。作者对人、牛、犁一视同仁,平分笔墨,据此可得出第②点。画线部分中作者对牛、人、犁进行了交替描写,据此可得出第③点。牛缰绳牵连着牛和人,二者迟缓地走在路上,“弄不清是德贵赶牛,还是牛牵德贵”,缓慢的步调与全文舒缓的行文节奏一致,据此可得出第④点。

3.答案 ①让牛、犁饮水以及对它们的笑骂,表现了德贵对牛和犁的亲近与爱惜;②问牛与犁“俺们这地犁还是不犁”,借犁的“回答”表达了德贵坚持耕种到底的决心;③对牛与犁的絮絮叨叨,表现了德贵不被人理解的孤独感。(每点2分)

解析 “牛”老,“犁”也老,下地后,德贵并未让其即刻劳作,而是与其对话,体贴地表示要让它们“喝个饱”“湿润湿润水”,体现了他对牛、犁的亲近、疼惜,据此得出答案①。对于是否耕种,德贵问牛又问犁,其实他内心已经有了肯定的答案,这里表现出他对耕种的执着与坚定,据此得出答案②。德贵问牛和犁,牛和犁不会回答;德贵下地耕种,只有牛和犁陪伴。再结合上文村里人和家人对德贵的不理解、不支持,可见德贵的孤独,据此得出答案③。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版高中语文必修上册

3 百合花

基础过关练

(2023江西吉安期末,改编)阅读下面的文字,完成问题。

文学评论与文学创作本为文学之双翼,是一种相互砥砺、并驾齐驱的关系。但很长时间以来,文学评论似乎只会说“好话”了。并非文学评论不能褒扬,也并非文学评论必须吹毛求疵,这里所说的“好话”,实际上指的是那种“强将笑语供主人”式的言不由衷的“好话”,或是那种“矮人看戏何曾见,都是随人说短长”式的人云亦云的“好话”,或是那种“皇帝的新衣”式的自欺欺人的“好话”。

假如文学作品确实达到了炉火纯青之境,又何尝不可以拍手称赞、逢人说项呢 这种毫无保留的“叫好”,同样亦是“有力量”的评论,而且意义重大。

1958年3月,茹志鹃在《延河》发表短篇小说《百合花》。茹志鹃并不擅长在行动中表现人物性格,而善于通过细节描写突出人物性格,《百合花》中,“我”、年轻媳妇、通讯员的那些感人的细节描写使人物性格更鲜明。茹志鹃的作品中,主人公很少是顶天立地的英雄人物,更多的是普通人;即使是写英雄人物,也常从侧面去烘托他们,而不是从正面讴歌他们。她尤其擅长描写女性,在作品中塑造了很多个性鲜明、情感丰富的女性形象,如《百合花》中的年轻媳妇。

《百合花》以灵妙之笔写残酷的战争题材,讲究铺垫与神韵,讲究留白与象征,与当时流行的英雄书写风格迥异,却令人内心深受震撼。

茅盾慧眼识金,读后立即为之撰写精彩评论,通篇都是赞语。《百合花》得以转载于当年《人民文学》第6期,赢得好评如潮,至今仍是脍炙人口的经典佳作。设若当年没有茅盾的披沙拣金和着意推举,《百合花》销声匿迹于当时的文化语境之中,恐怕是极有可能的。

1.请根据上面语段中第三段的内容概括茹志鹃的作品刻画人物的特点。

2.赏析文中画波浪线的句子。

(2023陕西咸阳期末,改编)阅读下面的文字,完成问题。

有了浸润和充盈着情与爱的军民鱼水情,十送红军,又怎么舍得送完 红旗飘,军号响,子弟兵,别故乡,男女老少来相送,热泪沾衣叙情长。对这些望眼欲穿的亲人来说,十万红军是由亲人组成的队伍,革命的目的就是为饥寒交迫的穷苦人争取自由幸福的生活,就是胜利之后回家过日子。多么朴素平实的愿望啊,平平凡凡之中,象征着参加革命的初心,诠释着中国革命的真谛。长征的伟大正在这里,长征的温柔也正在这里。“千军万马江畔站,十万百姓泪汪汪”“紧紧拉住亲人手,革命胜利早还乡”,每个字每个音,都诉说着对亲人无尽的牵挂和嘱咐,( ① ),都跳动着胜利回家的渴望。一曲曲缠缠绵绵唱不完的红歌小调,诉说着一段段湮没在历史尘埃中的往事。是的,红军,就是一支在硝烟弥漫中带着情与爱跋涉前行的队伍,而漫漫长征路,就是革命战士用鲜血和生命铺筑的对家园和国家的大爱之道。

红军的长征已经结束,( ② )。作为文学工作者,需要重拾长征精神,团结一心,目光坚定,沿着人性追求真善美的方向,向前、向前、向前,直至永远,甚至永恒。

3.下列各句中的引号,和文中“千军万马江畔站,十万百姓泪汪汪”的引号作用相同的一项是( )

A.社区广场上,那个有“素质”的人正在随地吐痰。

B.詹天佑顺着山势,设计了一种“人”字形线路。

C.那样的“看”根本就不能算是看,顶多只能算是一种感觉而已。

D.为了经常提醒自己,鲁迅在书签上写了“心到、口到、眼到,读书三到”。

4.文中有三个重叠形式“平平凡凡”“紧紧”“缠缠绵绵”,说说它们和“平凡”“紧”“缠绵”相比,语义上各有什么不同。

5.请在文中括号处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过14个字。

三年模拟练

(2023广东汕头期中)阅读下面的文字,完成问题。(16分)

给我一支枪

茹志鹃

记得我第二次向营长要求一支枪,是在那年的秋末冬初。我们部队过沂水,进入了鲁西南,那是一片遭受敌人严重践踏的地方。谁见过死去的村庄吗 四外没有庄稼,村里没有树,听不见狗叫,更没有鸡啼,屋上不冒烟,路上不见人。一进去,人会浑身起一层鸡皮疙瘩。那个时候,那个地区,就尽是这样的“村庄”。部队在这样的地区作战,是相当艰苦的,要打仗,要行军,要挨饿。那一天,天还没透亮,我们进入了这样一个村庄宿营。营部住在一个从前我们的村干部家里。这一家好像没有男丁,房里炕上,只有一个两岁光景的孩子。房东是个大嫂,呆板着脸,给我们开门、腾地方,是欢迎我们的,可是总不开口,似乎没有其他地区的老乡那样亲热。弄好了铺,我便和通信员商量:我们放倒头睡了,不吃东西不要紧;但是营长,他还要工作呢!无论如何,得设法给他弄点吃的来。我们两个人商量来,商量去,除了找群众想办法外,没有第二个办法可想。于是就决定去找那位不露笑脸的房东大嫂。不用说,这任务当然是我的。但是我找不到她,房里房外,屋前屋后,都没有她的影子,炕上那个孩子倒醒了,有气无力地哭着要娘,不用说,这又是我的任务了!于是我过去抱着她,哄着她,不到一盏茶的工夫,大嫂来了。她见我在哄孩子,好像有点高兴,但不等我开口提出吃食的事,她先向我借个手电筒。我把手电筒交给她,同时迅速地提出了问题。她听了,脸上什么表情也没有,不表示有,也不表示没有,只招手要我跟她走。

“大嫂,咱们上哪里 ”我看她领我走出了大门。她也不回答,用嘴向村外努了努。反正这一带都是我们的部队,我放放心心地跟她走。

“大嫂,你家大哥呢!”山东人一般称女人的丈夫叫大爷、大哥,我想和她攀谈攀谈。

她没有回答,还是用嘴向村外努了努。这时,东方已经露白,可望见村外是光秃秃的一片,什么人也没有,只有村边边上,拱起几堆新土。我不由得打了一个寒噤,问道:“他 ……”

“牺牲了。”大嫂撮起手指头,在我面前摇了摇说:“一起七个。”

“什么时候 ”我这时才看见她腰上束了一条麻绳。她没有回答,只是走,走过一盘石碾旁边的时候,她停下了,轻轻地用脚点了点碾旁的土地说:

“在这里,上铡刀铡的。”

我看见,这块土地的颜色是黑褐色的,那是血。血,唯有血才能偿还。营长同志,你给我一支枪吧!

“没有枪!”大嫂的脸仍是呆板的,好像总结似的说了一句,接着又喃喃地说:“咱们没有枪!没有,手榴弹也没有……”

她带我到一片被抢过、被践踏过的黄豆地里,我们打着手电筒,寻拣着掉落在地上的黄豆。拾了有两大把,捧回家,放在锅里炒,大嫂一边炒,一边呆呆地睨着自己的孩子。豆炒好了,喷香,大嫂把它盛进我们的茶缸,孩子微微张着嘴,满怀希望地看着娘,大嫂顿了顿,就用两个手指取出两颗豆子,放在孩子手里,然后把茶缸拿到堂屋里,放在营长面前。营长大概也知道这家房东的事,他望着茶缸,久久地沉默着。最后,他把那孩子抱过来,放在自己腿上,然后把黄豆一颗一颗地排在桌上,摆成了二列横队。他和孩子说着笑着,把豆子当作敌人,他喊着口令:“出列!”“齐步走!”于是“一二一,一二一”黄豆便一颗颗地走进了孩子的小嘴。孩子的嘴跟不上了,她的牙还不能同时咬两颗豆子呢!她吐出一颗带着口水的“敌人”捏在手里,然后集中力量对付嘴里那一颗。

我从来也没有注意到,孩子的小嘴,竟是这样的柔嫩,小红唇里面的一切都是粉色的,软软的,就连那几颗小小的乳牙,也是那样细软无力。咬一颗豆,都需要她全神贯注,用出了吃奶的力气。营长拿起“横队”前面的一颗大黄豆,还没塞进孩子的嘴,突然,响起了空袭警报的号声。天拂晓了,敌人的轰炸机嗡嗡地又出动了。村里的部队迅速地作了防空准备,能进屋的都进屋,不能进屋的马匹、物资,全部密密地插上树枝。

黄豆是黄豆,不是敌人。敌人,武装到牙齿的敌人,就在前面,离我们只有三十里路,不!就在我们头顶上,他们有炸弹、机枪,有坦克、大炮,还有……铡刀。

营长听到号声,立即将孩子交给了我,把一颗已经“一二一”走出队来的豆子也交到我手上,然后,将驳壳枪转到胸前,出去了。通讯员立即挎上枪,跟在后面。孩子信赖地靠在我怀里,圆圆的小嘴,还在挪啊挪的扭动。她把豆子搬到左面牙上咬咬,又把它搬到右面咬咬,最后又把它搬回到左面,于是全神贯注,眼睛挤成一条缝,才咔嚓一声咬开了。我闻见些许黄豆夹着奶花的香味……敌机在上空盘旋,寻找着目标。

营长啊,亲爱的同志们,给我一支枪吧!哪怕是一支短枪也好,为了沂蒙山臂上的枪眼,为了碾旁那黑褐色的土地,更为了这花似的小嘴,为了幸福和理想,给我一支枪吧!

(有删改)

1.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.“呆板着脸”“不露笑脸”等神态表现了房东大嫂丧夫后的情绪,表面的麻木呆滞下凸显的是其内心的哀痛。

B.孩子等待炒黄豆的场景与营长喂孩子吃黄豆的场景,凸显出战争时期条件的艰苦和军民间的鱼水情。

C.作者以黄豆为“小道具”,围绕找黄豆、炒黄豆、吃黄豆展开情节,这让小说情节更加集中紧凑。

D.小说语言带有浓郁的抒情性,作者对“我”的行为和心理活动刻画细致,呈现出浪漫主义的风格。

2.关于文中营长喂孩子吃黄豆的场景,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.营长把黄豆“摆成了二列横队”“把豆子当作敌人”“喊着口令”等细节,契合人物身份和战争背景。

B.作者通过对营长动作、语言、神态、心理等的描写,生动形象地营造出温馨美好的氛围,极富感染力。

C.孩子努力而有策略地啃黄豆仿佛是另一场“战争”,作者以孩子天真的形象反衬现实战争的残酷。

D.该场景与下文空袭警报的号声响起时的场景形成鲜明对比,让读者在比较中强烈感受到和平安宁的珍贵。

3.文中三次呼告“给我一支枪吧”,请结合相关内容简要分析“我”的内心活动。(4分)

教材考点

三次 呼告 文本对应内容 描写 方法 心理分析

第一次 只有村边边上,拱起几堆新土。我不由得打了一个寒噤…… (1) 看到新坟,得知房东大嫂的丈夫已死时的(2)

续表

三次 呼告 文本对应内容 描写 方法 心理分析

第一次 我看见,这块土地的颜色是黑褐色的,那是血。血,唯有血才能偿还。营长同志,你给我一支枪吧! (3) 听房东大嫂讲述她的丈夫和其他人牺牲的惨状时,对敌人的(4) 之心

第二、 三次 敌机在上空盘旋,寻找着目标……给我一支枪吧!哪怕是一支短枪也好,为了沂蒙山臂上的枪眼,为了碾旁那黑褐色的土地,更为了这花似的小嘴,为了幸福和理想,给我一支枪吧! 心理 描写 屋外敌机轰鸣时,我急需一支枪来保护怀中的孩子,表达了“我”(5)

整理 作答 (6)

4.茅盾先生曾评价茹志鹃的战争题材小说具有独特风格,请就本文的“独特性”谈谈你的理解。(6分)

五年高考练

小说人物形象之分析人物心理

(2023全国乙,7—9)阅读下面的文字,完成问题。(15分)

长出一地的好荞麦

曹多勇

这年里,德贵最后一次来种河滩地已是腊月里。这期间,他先后种过一次黄豆,两次绿豆,两次麦子,庄稼还是颗粒无收。这情况,德贵还有岁数更大的犁都没经历过。儿子儿媳说这怪气候叫厄尔尼诺现象,德贵不听这道理,骂天,说这是要绝人啊!

大河湾土地分两种:一种在围堤坝里,淮河水一般淹不掉,是大河湾人赖以生存的保障;另一种地在堤坝外,无遮无拦地紧挨淮河,一年里能收季麦就不错了,秋季天都荒着——这地叫河滩地,也叫荒地。大河湾只德贵一人秋季天还耕种河滩地。

村人说德贵,那点河滩地还能结出金豆豆、银豆豆

德贵家人也说德贵,年年秋季天见你河滩地种呀种呀种,可临了收几次

德贵先是不愿搭理话,落后才说,俺见河滩地长草就像长俺心口窝,痛得夜夜睡不着觉呀!

河滩地位于村东两里地。德贵村东里出了庄,赶头牛,扛张犁,沿河堤一直往东去。人老,牛老,犁也老。牛老,蹄迈得很迟缓,远处里还以为牛是站堤坝上不动弹。人老,老在脊梁上。肩上挂一张犁,侧斜身显得更佝。犁呢是犁铧小,犁把细,还满身裂出一道一道暗裂纹,像老人手上脸上的皱纹皮。牛前边领,德贵后面跟,牛缰绳牵连他们俩,一副懒懒散散的模样,弄不清是德贵赶牛,还是牛牵德贵。至河滩地头,德贵说一声“吁——”,牛停下蹄,瞪一对大牛眼瞧德贵。德贵下堤坝往河滩地里走,牛也侧转身头低屁股撅,挺住蹄缓下堤坝追德贵。关键时才分出牛还是受人支配着。

德贵没有即刻套牛犁地,他知道牛跟自己还有犁都得歇息喘口气。犁榫眼松,趴德贵肩“吱呀、吱呀”一路不停歇地叫。德贵说犁,俺知道你榫眼咧着嘴,不湿润湿润水,你准散架。牛嘴也“吧嗒、吧嗒”扯黏水吐白沫。德贵说牛,俺知你嗓子眼冒着火,得去淮河里喝个饱。于是,德贵、牛和犁三个老货径直朝淮河走去。

牛饮水,人喝水,犁干脆丢河里。德贵喝几口水站起身,骂犁,你个老货还真能憋气呢;骂牛,你个吃草的家伙能站俺上游饮水

淮河水这会儿还温温顺顺躺河床里,波浪一叠压一叠有条不紊地浪过来又浪过来。德贵、牛,还有那只淹没水里的犁构成一幅温馨的田园画。但德贵却在这宁静貌似温顺的淮河水里瞧看出洪水泛滥的迹象。这迹象是几缕混浊的泥丝,曲曲折折隐河边的水里摇曳流过。这几缕混浊的泥丝就是上游山水下来的前兆,就像暴风雨过来之前的一阵凉风。

牛饮饱水抬起头,润湿的嘴像涂抹油似的又黑又亮。德贵问牛,你说俺们这地犁还是不犁 牛两眼盯着水面瞧着什么,又似乎什么也没瞧。德贵又问犁,你说俺们这地犁还是不犁 德贵问犁没见犁,这才弯腰伸手捞出犁。犁全身吃透水,多余的水“滴答滴答”往河面滴。这清脆的水滴声像是回答德贵的问话。德贵说还是犁说得对,不能害怕涨水淹河滩地,俺们就不种河滩地。

不知怎么的,德贵感觉最通人性的是犁,而不是牛。

这天上午,德贵犁过河滩地;这天下午,德贵耙过河滩地;这天挨傍晚,德贵撒开黄豆种。一天时间,这块河滩地就暄暄腾腾像块饼被德贵精心制作好,摆放在淮河边上。

然而,还没等德贵的锄伸进去,淮河的水便涨出来。德贵赤脚跑进黄豆地,眼前那些没顶的禾苗还使劲地举着枝叶在河水里挣扎。德贵站立的地方原本还是一处干地,河水舔舔地漫过脚面,德贵往后退,骂河水,说俺是一棵会挪动的庄稼,你们想淹也淹不住。

就这么河水淹过种、种过淹,德贵从夏日里一口气赶进腊月天。

腊月里天寒地冻,德贵这回出村没牵牛,没扯犁,只扛一把大扫帚。河滩地经河水反复浸泡几个月,晃晃荡荡地如铺展一地的嫩豆腐。这样的地是下不去牛、伸不开犁。德贵扛的大扫帚是牛也是犁。德贵脱下鞋,“咔嚓”踩碎表层的薄冰走进去,冰泥一下没过小腿肚,德贵挨排排拍碎冰,而后才能撒上种。

这一次撒的是荞麦。腊月天,只能种荞麦。

德贵毕竟是上岁数的人,又加两腿淤进冰泥里,那些刺骨的寒气也就洪水般一浪一浪往心口窝那里涌。德贵仍不罢手,不急不躁,拍一截冰泥地,撒一截种子,而后再把荞麦种拍进泥水里。德贵知道停下手,这些拍碎的冰泥又会凝结起来。德贵还知道荞麦种在这样的冰泥里是长不出芽的,即使长出芽,也会被冻死,但德贵仍是一点一点地种。

这天,德贵回家烧两碗姜茶喝下肚,便躺床上睡起来。梦里的河滩地绿油油长满一地的好荞麦,长呀长呀一个劲地往上长。

(有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说以一年里多次耕种都颗粒无收的事实开篇,为下文在人与大自然的激烈冲突中塑造德贵这一人物形象埋下了伏笔。

B.面对村人与家人的不理解,德贵说“俺见河滩地长草就像长俺心口窝”,形象地表达了他对土地的那种深厚感情。

C.小说最后以德贵梦见地里长出了好荞麦结尾,这样的艺术处理既照应了题目,也增强了小说的温情意味与向上的力量。

D.德贵与《老人与海》中的老人有相似之处,德贵的明知不可为而为之与老人的永不言败,都是他们坚韧执着性格的体现。

2.文中画线部分的描写,人、牛、犁浑然一体,这种艺术效果是如何营造出来的 请简要赏析。(6分)

3.德贵与牛、犁对话,表现了德贵什么样的心理 请结合小说简要分析。(6分)

答案与分层梯度式解析

第一单元

基础过关练

1.答案 ①善于通过细节描写突出人物性格。②善于刻画普通人的形象,尤其擅长描写女性。

解析 根据“善于通过细节描写突出人物性格……使人物性格更鲜明”可概括出:善于通过细节描写突出人物性格。

根据“茹志鹃的作品中,主人公……普通人”“她尤其擅长描写女性”可概括出:善于刻画普通人的形象,尤其擅长描写女性。

2.答案 ①综合运用排比、反语、引用等修辞手法,从不同角度对所谓“好话”的种种表现进行概括,对其本质进行揭露。②句式整齐,嘲讽意味突出,强化了作者对虚假浮夸、一味迎合的文学评论现象的批评态度。

解析 赏析句子,可从修辞、句式、炼字、语言风格等角度入手。

从修辞的角度看,“是那种……是那种……是那种……”运用了排比的修辞手法,概括了所谓“好话”的种种展现,增强了句子的气势;“好话”运用了反语的修辞手法,和修饰语“言不由衷”“人云亦云”“自欺欺人”一起揭示了“好话”的本质,表达了对虚假浮夸、一味迎合的文学评论现象的否定和批评;“强将笑语供主人”“矮人看戏何曾见,都是随人说短长”运用了引用的修辞手法,既列举了所谓的“好话”,又增加了句子的文采。

从句式的角度看,“是那种……或是那种……或是那种”句式整齐,列举文学评论的不良现象,嘲讽意味突出,从而强化了作者对虚假浮夸、一味迎合的文学评论现象的批评态度。

3.D 文中“千军万马江畔站,十万百姓泪汪汪”的引号表示直接引用。A.表示反语。B.表示特殊含义。C.表示强调。D.表示直接引用。故选D。

4.答案 ①“平平凡凡”与“平凡”相比,更能强调普通的程度,突出了革命目的之朴实。②“紧紧”与“紧”相比,显得力度较大,突出了送别时的不舍。③“缠缠绵绵”与“缠绵”相比,显得情谊更为深厚,凸显了红歌小调的情感深沉。

解析 叠词的主要作用有:使描绘的景色或人物更加形象,富有艺术魅力;通过摹声或摹色,使表达的意象更加确切;增强语言的韵律感和节奏美,读起来朗朗上口,富有音乐美;起强调作用。题干要求分析“语义上各有什么不同”,故可从强调语义、形象性等角度作答。结合语境分析可知,文中的三个重叠形式相较而言,都使语义得到了强化。

“平平凡凡”接近口语,与“平凡”相比,显得更为普通,结合“多么朴素平实的愿望啊”可知,“平平凡凡”更能突出革命目的之朴实。

“紧紧”与“紧”相比,更口语化,由“拉住亲人手,革命胜利早还乡”可知,“紧紧”更能表达离别时的不舍。

“缠缠绵绵”与“缠绵”相比,更能强调情谊的深厚,由“‘千军万马江畔站,十万百姓泪汪汪’……每个字每个音,都诉说着……往事”可知,语境强调红歌小调中蕴含着深沉的情感,“缠缠绵绵”更能凸显这一点。

5.答案 ①都饱含着对故乡和土地的眷恋 ②文学的长征刚刚开始

解析 ①处,前后句子都是“都……”,此处也应该用相同的句式;再由前文“每个字每个音,都诉说着对亲人无尽的牵挂和嘱咐”和后文“都跳动着胜利回家的渴望”可知,这些歌词中都饱含着对故乡和土地的眷恋,故可填“都饱含着对故乡和土地的眷恋”之类的内容。②处,此句与前句“红军的长征已经结束”是对照句,由后文“作为文学工作者,需要重拾长征精神……甚至永恒”分析可知,此处是说文学的长征,其中“直至永远,甚至永恒”说明文学的长征刚刚开始,故可填“文学的长征刚刚开始”之类的内容。

三年模拟练

1.D “呈现出浪漫主义的风格”错,作者对“我”的行为和心理活动刻画细致,呈现出现实主义的风格,并没有呈现出浪漫主义的风格。

2.B “作者通过对营长动作、语言、神态、心理等的描写”错,没有心理描写。“他把那孩子抱过来……摆成了二列横队”是动作描写,“他喊着口令:‘出列!’‘齐步走!’”是语言描写,“他望着茶缸,久久地沉默着”是动作、神态描写。

3.答案 (1)细节描写 (2)震惊 (3)心理描写 (4)痛恨和复仇 (5)对和平生活的期盼

(6)①第一次呼告是“我”听房东大嫂陈述丈夫被敌人杀害时,“我”急需一支枪来手刃仇敌,表达了一名战士对敌人的仇恨。②第二、三次呼告是在屋外敌机轰鸣时,“我”急需一支枪来保护怀中的孩子,表达了“我”对和平生活的期盼。(每点2分)

解析 分析人物心理解题思路:

(1)心理描写主要分两类:直接描写和间接描写。直接描写包括心理状态描写、内心独白、梦境幻觉、心理剖析等,直白地揭示人物的内心世界;间接描写包括神态描写、动作描写、环境烘托等。答题时,先从文中找出能揭示人物心理的相关信息,如事件的起因、人物的表现等。

(2)①分析人物心理要综合全篇内容,按情节发展的先后顺序梳理故事情节,揣摩人物的心理,切不可断章取义,片面地分析。

②在整体把握情节的前提下,细读对应的原文,找出原文中描写人物的词句,如语言描写、动作描写等,抓住描写中的关键词语,分析其凸显了人物什么样的心理。

③规范答题:分点表述,力求做到语言准确精练,可采用“什么心理(用一两个词语准确概括)+情节分析”的格式来表述。

4.答案 ①选材独特:本文主要写了大嫂给战士炒黄豆、战士喂孩子吃黄豆的小事,避开宏大事件,另辟蹊径。②人物独特:故事的主要人物是“我”(一名小战士)、大嫂、孩子,均为小人物,在战争题材小说中显得独特。③语言风格独特:本文细致描写了孩子吃黄豆的样子,细腻感人,语言平实真挚。④主题呈现方式独特:本文通过写“我”对枪的思考,呈现出解放军的崇高品质、军民鱼水情的宏大主题,切口独特。(每点2分,答出三点即可得满分,如其他答案言之成理,可酌情给分)

解析 所谓“独特风格”,可以理解为把茹志鹃的战争题材小说与普通的战争题材小说进行对比,从选材、人物、语言、主题等角度分析。分析茹志鹃的战争题材小说的独特风格,可从以下几个方面进行:

①选材方面。本文以战争为背景,以“我”向房东大嫂寻点吃食为主体事件,写了大嫂给战士炒黄豆、战士喂孩子吃黄豆的小事,虽避开惨烈的战争场面的描写,却能既揭示战争给人民带来的伤害的残酷,又展现军民情深的温馨,可谓独具匠心。

②人物方面。故事的主要人物中,军队方面的“我”是一名小战士,民众方面的大嫂、孩子都是普通群众,人物甚至连名字都没有,这一点在战争题材小说中显得独特。

③语言风格方面。结合“孩子信赖地靠在我怀里,圆圆的小嘴……眼睛挤成一条缝……夹着奶花的香味……”分析可知,本文细致描写了孩子吃黄豆的样子,细腻感人,语言平实真挚。

④主题呈现方式方面。结合“走过一盘石碾旁边的时候,她停下了……你给我一支枪吧”“营长啊,亲爱的同志们,给我一支枪吧……给我一支枪吧”分析可知,本文通过写“我”对枪的思考,呈现出解放军的崇高品质、军民鱼水情的宏大主题,切口独特。

五年高考练

1.A A项,“人与大自然的激烈冲突”错误,从全文来看,人与大自然的冲突并不激烈;“埋下了伏笔”错误,“一年里多次耕种都颗粒无收”为下文德贵坚持犁地、种黄豆、种荞麦等情节做了铺垫,突出了德贵对土地的坚守。

2.答案 ①“人老,牛老,犁也老”,总述三者具有共同的老迈特征;②对人、牛、犁的描写一视同仁,不区分人与物,互为参照;③将人、牛、犁三者并列,交替描写;④行文舒缓,与人、牛迟缓的步态和谐一致。(每点2分,答出三点即可)

解析 人老,佝偻着背;牛老,蹄迈得很迟缓;犁老,满身暗裂纹。“老”为三者的共同特征,据此可得出第①点。犁,满身的暗裂纹像老人手上脸上的皱纹皮;牛,和人一样懒散迟缓。作者对人、牛、犁一视同仁,平分笔墨,据此可得出第②点。画线部分中作者对牛、人、犁进行了交替描写,据此可得出第③点。牛缰绳牵连着牛和人,二者迟缓地走在路上,“弄不清是德贵赶牛,还是牛牵德贵”,缓慢的步调与全文舒缓的行文节奏一致,据此可得出第④点。

3.答案 ①让牛、犁饮水以及对它们的笑骂,表现了德贵对牛和犁的亲近与爱惜;②问牛与犁“俺们这地犁还是不犁”,借犁的“回答”表达了德贵坚持耕种到底的决心;③对牛与犁的絮絮叨叨,表现了德贵不被人理解的孤独感。(每点2分)

解析 “牛”老,“犁”也老,下地后,德贵并未让其即刻劳作,而是与其对话,体贴地表示要让它们“喝个饱”“湿润湿润水”,体现了他对牛、犁的亲近、疼惜,据此得出答案①。对于是否耕种,德贵问牛又问犁,其实他内心已经有了肯定的答案,这里表现出他对耕种的执着与坚定,据此得出答案②。德贵问牛和犁,牛和犁不会回答;德贵下地耕种,只有牛和犁陪伴。再结合上文村里人和家人对德贵的不理解、不支持,可见德贵的孤独,据此得出答案③。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读