第二章 磁场对通电导线的作用力——利用自制教具改进安培力的探究实验说课

文档属性

| 名称 | 第二章 磁场对通电导线的作用力——利用自制教具改进安培力的探究实验说课 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 394.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-06-20 22:46:47 | ||

图片预览

文档简介

《磁场对通电导线的作用力——利用自制教具改进安培力的探究实验》

本节内容对应2019人教版高中物理选择性必修第二册第一章第一节,磁场对通电导线的作用力。

本节主要涉及两方面的探究,即安培力的方向和大小。

一、教材与学情分析:

(一)学情:(1).学生在必修三中已经学习了磁感应强度的概念,在电流与磁场方向垂直的情况下,初步了解了磁场对通电导线的安培力。

具备基本的实验素养。

(2)误区:学生经常认为安培力、电流和磁感应强度三者方向一定两两垂直。

(3)高阶思维能力和实验素养仍需要提升。

(二)课标分析:通过实验,认识安培力。能判断安培力的方向,会计算安培力的大小。了解安培力在生产生活中的应用。

(三)教材分析:教材引导学生利用先定性再定量的方式进行科学探究,注重加强前后知识的联系,注重突出结论的形成过程。引导学生设计实验,观察安培力方向,归纳安培力方向与磁场方向,电流方向之间的关系。

二、教学目标:

物理观念:1.掌握安培力概念及其大小的计算公式2.会判定安培力的方向

科学思维:1.能从定性和定量两个方面进行科学推理2.体会控制变量思想3.体会从特殊到一般的研究思想

科学探究:1.能够利用实验探究安培力的方向

2.能够理论与实验结合对安培力大小的影响因素进行探究

科学态度与责任: 1.能与他人合作探究 2.具有严谨求实的科学态度

三、实验教学内容:

组织引导学生开展自主探究、合作交流活动,利用自制实验教具,让学生通过实验探究来理解安培力方向与电流、磁场方向空间关系,让学生参与定量探究安培力大小的实验活动,在参与实验探究的过程中能发现问题,提出问题,设计创新方案解决问题,全方位的参与到深度学习中,提高批判性思维能力和创新能力。

四、实验设计与改进:

(一)安培力的方向

(1)让学生能明确安培力方向非常关键。如果教师根据教材实验中导体棒运动方向就直接得出受安培力方向与之相同,是缺乏科学性和严密性的。

(2)教材没有安排当通电导线和磁场方向不垂直时的实验方案。在实际教学中,正确理解安培力、电流、磁感应强度三个量方向的空间关系(左手定则)是难点,学生经常误认为三者方向需要两两垂直,对此,我作出如下改进:

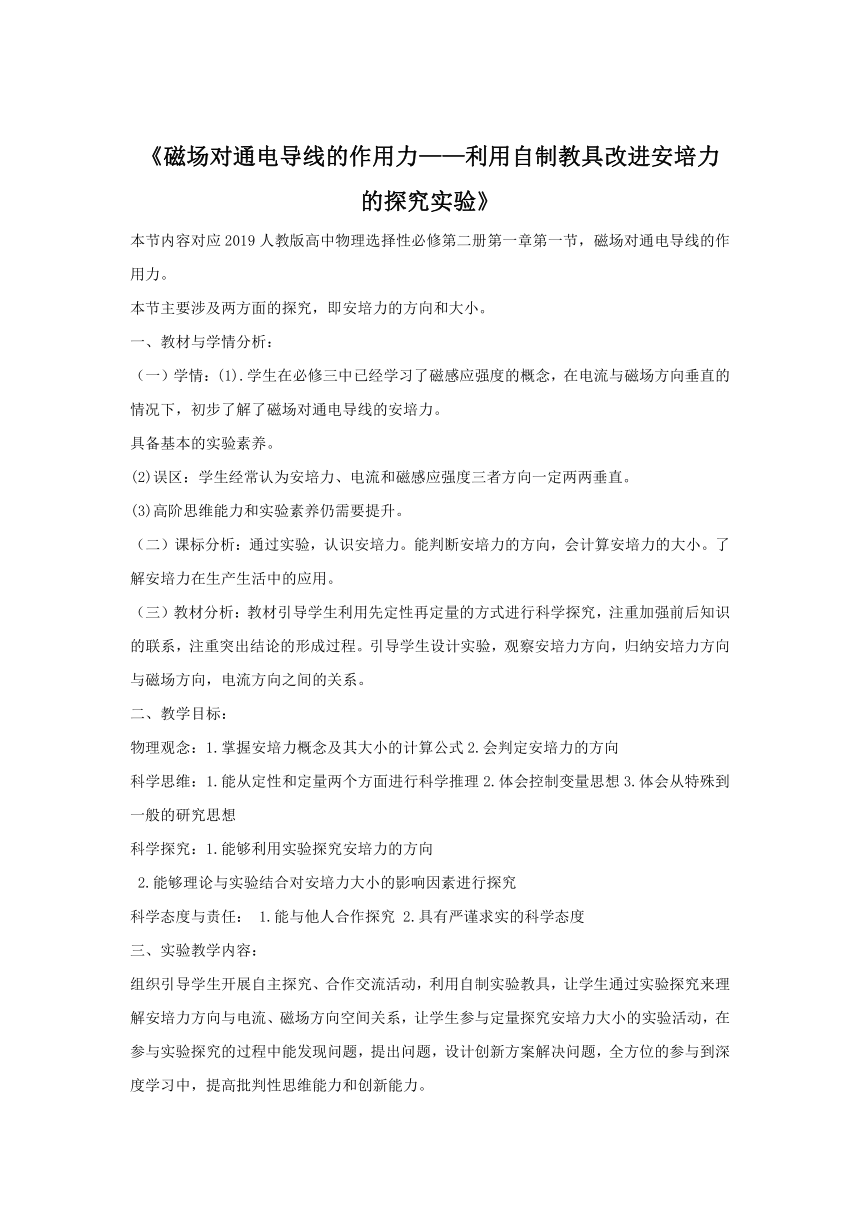

实验一:利用微力传感器定量判定安培力方向

首先利用教材实验情境,在学生观察到通电后导体棒运动的现象之后,提出:问题一:如何判断导体棒所受安培力的方向?我们能否根据铜棒的运动水平就判定所受安培力也水平呢?

引导学生利用运动和相互作用观,分析出此时运动方向与合外力方向一致,但不一定与所受的安培力方向一致。以水平向右运动为例,安培力有这样三种可能。然后提出问题二,你能设计实验来验证安培力方向吗?如何验证是否存在竖直分量呢?

可以先提供一些器材:微力传感器,示数可以显示到0.001N。还有一对平行正对的强磁铁,可以帮我们提供范围更大,更强的近似的匀强磁场。先启发学生设计方案,教师指导。然后介绍装置,如图1所示,我们把铜棒垂直放在导轨上,利用纸板制作的吊篮,一起固定到微力传感器上,保持导轨面水平,整个支架系统悬吊不触碰磁铁,利用学生电源供电,这样,通电之前,微力传感器就测量出了导轨支架这个整体的重力,通电之后,如果铜棒所受外界磁场所给的安培力有竖直方向的分量,那么,示数将有明显变化,为了更便于观测,可以在通电前将传感器调零,此时引导学生预测力传感器数值的正负情况,填在记录单中。请一名学生上来辅助教师开展实验,调零完毕后,提醒学生观察通电后微力传感器示数的正负情况。当闭合开关后,可以发现在导体棒通电后向右运动的过程中,微力传感器示数几乎一直为零,说明导体棒所受安培力方向应为水平向右。

这样就判定清楚了安培力的具体方向,为后续开展影响因素的探究做好有说服力的铺垫。

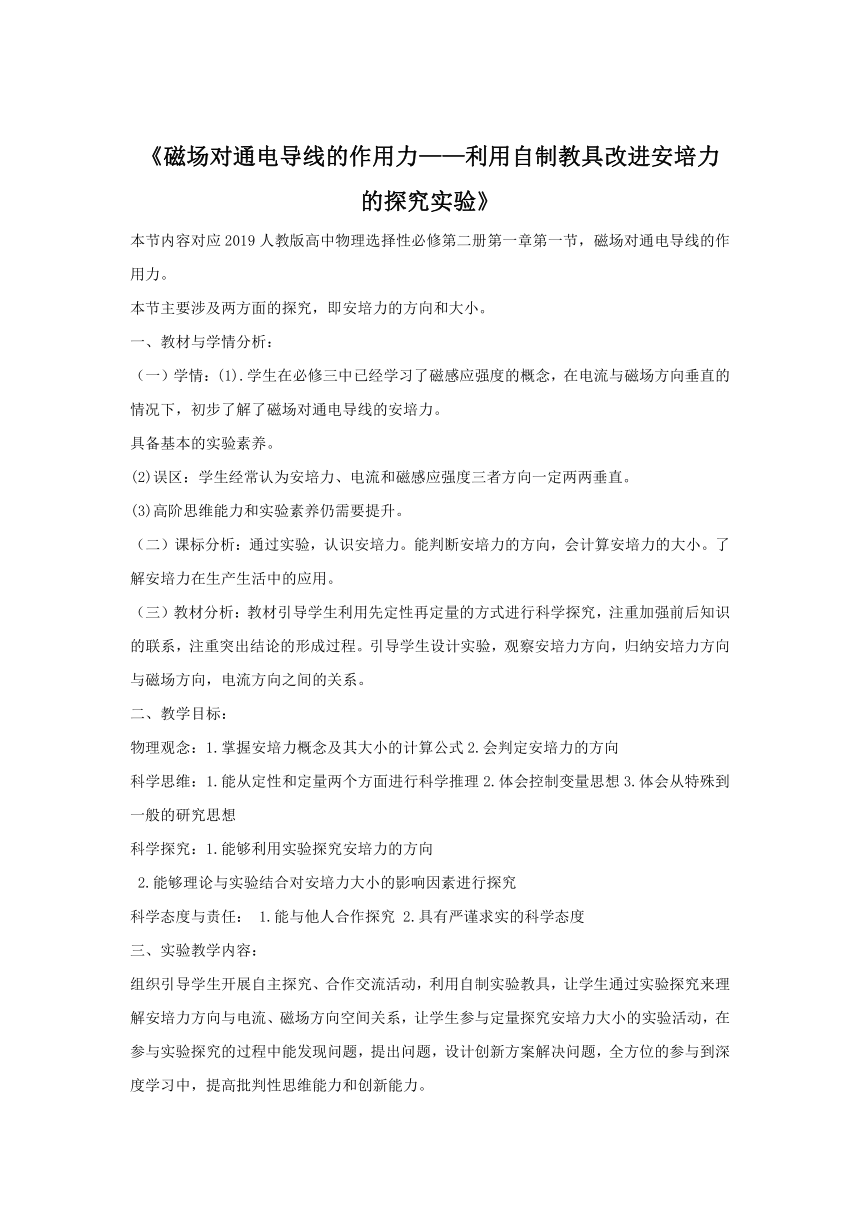

图1 定量判定安培力方向装置 图2 铝箔棒起跳实验装置

实验二:铝箔棒起跳实验

在学生探究完磁场和电流垂直时安培力的影响因素后,我设计了由特殊到一般的对比实验。如图2所示,将上一实验中的磁铁旋转90度,磁场变为水平方向,把薄铝箔纸卷成的铝箔棒放在水平放置的亚克力支架上,用铜皮接线柱与电源连接就组成一个回路。利用3.7V,750F的超级电容器作为电源来提供瞬时的大电流,以获得更大的安培力。通过竖直的标尺作为参考,提醒学生观察通电后铝箔棒起跳的方向,发现起跳方向竖直向上。这说明铝箔棒受安培力方向如何?引导学生利用相互作用观分析,起跳的方向竖直向上能得出合外力竖直向上,而重力竖直向下,那么说明安培力方向此时与运动方向一致,为竖直向上。确定了安培力方向后,我们水平旋转亚克力板,使铝箔棒与磁场方向有夹角但不垂直,重复实验。可以观察到,通电后铝箔棒仍竖直向上起跳。对比实验能说明什么?引导学生在记录单中画出三者方向,从而归纳发现安培力是垂直于磁场和电流方向构成的平面,而磁场和电流可以成任意角度。

实验设计意图:创设以上实验活动,符合学生从特殊到一般的认知规律,既深化对力和运动关系的理解,又突破对安培力、磁场、电流方向间关系的认知误区,还培养问题意识,训练批判性思维能力和创造性解决问题等高阶思维能力。

(二)安培力的大小

在安培力的大小教学中,教材的装置只能定性探究安培力与各因素关系,无法实现定量探究,且只是利用矢量分解的思想推导安培力大小表达式,缺乏实验佐证。对此,我进行了改进。利用自制的安培力定量探究实验仪,如图3所示,实现了对安培力与四个变量关系的全面探究。

图3 安培力定量探究实验仪

(1)由于安培力比较微弱,我采用放大法,将匝数为100匝的线圈悬挂在亚克力板制作的背板上,连同外面的支架一起放在电子秤上。通过称量竖直施加在秤盘上的弹力对应的质量来反映线圈上底边在磁场中所受的安培力。通电前将电子秤调零,那么通电后,若示数为正,则导线受安培力方向向下。示数为负,则表示安培力的方向向上。这样实现了对安培力的精确测量。家用电子秤精度比微力传感器更高,量程更大,取材更方便。

通过导线的电流我们就用滑动变阻器和电流传感器来控制测量。

(2)磁场应强度B如何定量控制呢?——如果采用永磁铁提供磁场,强弱不能定量连续调节,且边缘效应会导致磁场分布不均。亥姆霍兹线圈磁场较微弱,所以我用0.8mm的漆包线,绝缘胶布,90mm乘40mm乘30mm的铁芯,(对比了永磁铁和亥姆霍兹线圈提供磁场的弊端,)我自制了一对电磁铁,平行正对放置,提供水平方向的匀强磁场。利用电磁铁的磁感应强度和电流有非常好的正比关系,连接学生电源,通过滑动变阻器调节电磁铁中电流强弱,从而实现对磁感应强度B的定量测量。

(3)长度L的定量控制?如果利用带抽头的线圈,通过对同一线圈换匝数的办法控制长度,对L的改变不够直观,学生不易理解。我利用背板上端挂钩和用泡沫制成的卡扣,可以方便的实现线圈的更换和固定。用4个100匝的正方形线圈,制作成4个不同宽度的线圈,从而实现对长度的定量控制。

(4)如何定量控制电流和磁场间夹角呢?线圈的背板可以在支架内绕轴旋转,结合上方的角度盘,从而实现对夹角的控制和测量。通过旋紧旋钮,又可以固定位置。避免左右两侧的导线受力旋转而不稳定的情况。为什么要旋转线圈而不是采用更简单的旋转磁场的方法呢?因为根据控制变量的思想,在改变夹角时,需保证导线所在位置处的磁感应强度为定值。

为避免线圈旋转时导线牵动对电子秤测量产生较大影响,我在支架下方单独引出两接线柱给线圈接线。

课前我们已经利用小磁针来帮忙确定好导线所在处的磁场方向了,角度盘和指针已经调整为与0度夹角刻度对齐。

下面,我们利用控制变量思想来进行探究。

①探究安培力与电流大小的关系

控制大小, L大小, θ大小一定,改变线圈中电流I大小

利用记录单中表1和方格纸,观察,记录,拟合数据,分析拟合图线。

表1 探究安培力与电流大小的关系

次数 导线长度/cm 角度θ/° 磁场电流/A 线圈电流I/A 安培力/9.8×N

1

2

3

4

5

6

7

结论:通电导线受到安培力与电流大小成正比。

②探究安培力与磁感应强度大小的关系

控制I大小, L大小, θ大小一定,改变磁场中大小,利用记录单中的表2和方格纸,观察,记录,拟合数据,分析拟合图线。

表2 探究安培力与磁感应强度大小的关系

次数 导线长度/cm 角度θ/° 磁场电流/A 线圈电流I/A 安培力/9.8×N

1

2

3

4

5

6

7

结论:通电导线受到安培力大小与磁感应强度大小成正比。

③探究安培力与导线长度的关系

控制大小,大小, θ大小一定,改变导线长度L,利用记录单中的表3和方格纸,观察,记录,拟合数据,分析拟合图线。

表3 探究安培力与导线长度大小的关系

次数 导线长度/cm 角度θ/° 磁场电流/A 线圈电流I/A 安培力/9.8×N

1

2

3

4

5

6

7

结论:通电导线受到安培力大小与长度大小成正比。

④探究安培力与磁场及导线方向夹角θ的关系

控制大小,大小, L大小一定,改变磁场与导线方向的夹角θ,利用数据单中表4和方格纸,观察,记录,拟合数据。分析拟合图线。

表4 探究安培力与磁场及导线方向夹角θ的关系

次数 导线长度/cm 角度θ/° 磁场电流/A 线圈电流I/A 安培力/9.8×N

1 0 0.00

2 30 0.50

3 60 0.87

4 90 1.00

5 120 0.87

6 150 0.50

7 180 0.00

8 210 -0.50

9 240 -0.87

10 270 -1.00

11 300 -0.87

12 330 -0.50

13 360 0.00

结论:通电导线受安培力大小与磁场及导线夹角的正弦值成正比。

同学们可以在课后调整所控制变量的参数进行实验,结论应该是相同的。根据实验所测数据作安培力与磁场电流,线圈电流,导线长度,夹角正弦值间的关系图,均得到正比例图线,说明安培力与所探究物理量均为正比关系,即符合理论推导得出的表达式。

五、实验效果评价:

1. 自主设计制作的——安培力定量探究演示仪,变量测量全面,取材方便,测量精度高,数据准确,操作方便,设计新颖,误差小。使课堂上定量探究安培力大小成为可能。

2.实验探究过程中通过创设问题情境,引导学生全方位的参与到深度学习中,很好的训练了学生的批判性思维能力和创新能力。同时取材方便,现象直观,设计精巧,突破认知误区和教学难点。

本节内容对应2019人教版高中物理选择性必修第二册第一章第一节,磁场对通电导线的作用力。

本节主要涉及两方面的探究,即安培力的方向和大小。

一、教材与学情分析:

(一)学情:(1).学生在必修三中已经学习了磁感应强度的概念,在电流与磁场方向垂直的情况下,初步了解了磁场对通电导线的安培力。

具备基本的实验素养。

(2)误区:学生经常认为安培力、电流和磁感应强度三者方向一定两两垂直。

(3)高阶思维能力和实验素养仍需要提升。

(二)课标分析:通过实验,认识安培力。能判断安培力的方向,会计算安培力的大小。了解安培力在生产生活中的应用。

(三)教材分析:教材引导学生利用先定性再定量的方式进行科学探究,注重加强前后知识的联系,注重突出结论的形成过程。引导学生设计实验,观察安培力方向,归纳安培力方向与磁场方向,电流方向之间的关系。

二、教学目标:

物理观念:1.掌握安培力概念及其大小的计算公式2.会判定安培力的方向

科学思维:1.能从定性和定量两个方面进行科学推理2.体会控制变量思想3.体会从特殊到一般的研究思想

科学探究:1.能够利用实验探究安培力的方向

2.能够理论与实验结合对安培力大小的影响因素进行探究

科学态度与责任: 1.能与他人合作探究 2.具有严谨求实的科学态度

三、实验教学内容:

组织引导学生开展自主探究、合作交流活动,利用自制实验教具,让学生通过实验探究来理解安培力方向与电流、磁场方向空间关系,让学生参与定量探究安培力大小的实验活动,在参与实验探究的过程中能发现问题,提出问题,设计创新方案解决问题,全方位的参与到深度学习中,提高批判性思维能力和创新能力。

四、实验设计与改进:

(一)安培力的方向

(1)让学生能明确安培力方向非常关键。如果教师根据教材实验中导体棒运动方向就直接得出受安培力方向与之相同,是缺乏科学性和严密性的。

(2)教材没有安排当通电导线和磁场方向不垂直时的实验方案。在实际教学中,正确理解安培力、电流、磁感应强度三个量方向的空间关系(左手定则)是难点,学生经常误认为三者方向需要两两垂直,对此,我作出如下改进:

实验一:利用微力传感器定量判定安培力方向

首先利用教材实验情境,在学生观察到通电后导体棒运动的现象之后,提出:问题一:如何判断导体棒所受安培力的方向?我们能否根据铜棒的运动水平就判定所受安培力也水平呢?

引导学生利用运动和相互作用观,分析出此时运动方向与合外力方向一致,但不一定与所受的安培力方向一致。以水平向右运动为例,安培力有这样三种可能。然后提出问题二,你能设计实验来验证安培力方向吗?如何验证是否存在竖直分量呢?

可以先提供一些器材:微力传感器,示数可以显示到0.001N。还有一对平行正对的强磁铁,可以帮我们提供范围更大,更强的近似的匀强磁场。先启发学生设计方案,教师指导。然后介绍装置,如图1所示,我们把铜棒垂直放在导轨上,利用纸板制作的吊篮,一起固定到微力传感器上,保持导轨面水平,整个支架系统悬吊不触碰磁铁,利用学生电源供电,这样,通电之前,微力传感器就测量出了导轨支架这个整体的重力,通电之后,如果铜棒所受外界磁场所给的安培力有竖直方向的分量,那么,示数将有明显变化,为了更便于观测,可以在通电前将传感器调零,此时引导学生预测力传感器数值的正负情况,填在记录单中。请一名学生上来辅助教师开展实验,调零完毕后,提醒学生观察通电后微力传感器示数的正负情况。当闭合开关后,可以发现在导体棒通电后向右运动的过程中,微力传感器示数几乎一直为零,说明导体棒所受安培力方向应为水平向右。

这样就判定清楚了安培力的具体方向,为后续开展影响因素的探究做好有说服力的铺垫。

图1 定量判定安培力方向装置 图2 铝箔棒起跳实验装置

实验二:铝箔棒起跳实验

在学生探究完磁场和电流垂直时安培力的影响因素后,我设计了由特殊到一般的对比实验。如图2所示,将上一实验中的磁铁旋转90度,磁场变为水平方向,把薄铝箔纸卷成的铝箔棒放在水平放置的亚克力支架上,用铜皮接线柱与电源连接就组成一个回路。利用3.7V,750F的超级电容器作为电源来提供瞬时的大电流,以获得更大的安培力。通过竖直的标尺作为参考,提醒学生观察通电后铝箔棒起跳的方向,发现起跳方向竖直向上。这说明铝箔棒受安培力方向如何?引导学生利用相互作用观分析,起跳的方向竖直向上能得出合外力竖直向上,而重力竖直向下,那么说明安培力方向此时与运动方向一致,为竖直向上。确定了安培力方向后,我们水平旋转亚克力板,使铝箔棒与磁场方向有夹角但不垂直,重复实验。可以观察到,通电后铝箔棒仍竖直向上起跳。对比实验能说明什么?引导学生在记录单中画出三者方向,从而归纳发现安培力是垂直于磁场和电流方向构成的平面,而磁场和电流可以成任意角度。

实验设计意图:创设以上实验活动,符合学生从特殊到一般的认知规律,既深化对力和运动关系的理解,又突破对安培力、磁场、电流方向间关系的认知误区,还培养问题意识,训练批判性思维能力和创造性解决问题等高阶思维能力。

(二)安培力的大小

在安培力的大小教学中,教材的装置只能定性探究安培力与各因素关系,无法实现定量探究,且只是利用矢量分解的思想推导安培力大小表达式,缺乏实验佐证。对此,我进行了改进。利用自制的安培力定量探究实验仪,如图3所示,实现了对安培力与四个变量关系的全面探究。

图3 安培力定量探究实验仪

(1)由于安培力比较微弱,我采用放大法,将匝数为100匝的线圈悬挂在亚克力板制作的背板上,连同外面的支架一起放在电子秤上。通过称量竖直施加在秤盘上的弹力对应的质量来反映线圈上底边在磁场中所受的安培力。通电前将电子秤调零,那么通电后,若示数为正,则导线受安培力方向向下。示数为负,则表示安培力的方向向上。这样实现了对安培力的精确测量。家用电子秤精度比微力传感器更高,量程更大,取材更方便。

通过导线的电流我们就用滑动变阻器和电流传感器来控制测量。

(2)磁场应强度B如何定量控制呢?——如果采用永磁铁提供磁场,强弱不能定量连续调节,且边缘效应会导致磁场分布不均。亥姆霍兹线圈磁场较微弱,所以我用0.8mm的漆包线,绝缘胶布,90mm乘40mm乘30mm的铁芯,(对比了永磁铁和亥姆霍兹线圈提供磁场的弊端,)我自制了一对电磁铁,平行正对放置,提供水平方向的匀强磁场。利用电磁铁的磁感应强度和电流有非常好的正比关系,连接学生电源,通过滑动变阻器调节电磁铁中电流强弱,从而实现对磁感应强度B的定量测量。

(3)长度L的定量控制?如果利用带抽头的线圈,通过对同一线圈换匝数的办法控制长度,对L的改变不够直观,学生不易理解。我利用背板上端挂钩和用泡沫制成的卡扣,可以方便的实现线圈的更换和固定。用4个100匝的正方形线圈,制作成4个不同宽度的线圈,从而实现对长度的定量控制。

(4)如何定量控制电流和磁场间夹角呢?线圈的背板可以在支架内绕轴旋转,结合上方的角度盘,从而实现对夹角的控制和测量。通过旋紧旋钮,又可以固定位置。避免左右两侧的导线受力旋转而不稳定的情况。为什么要旋转线圈而不是采用更简单的旋转磁场的方法呢?因为根据控制变量的思想,在改变夹角时,需保证导线所在位置处的磁感应强度为定值。

为避免线圈旋转时导线牵动对电子秤测量产生较大影响,我在支架下方单独引出两接线柱给线圈接线。

课前我们已经利用小磁针来帮忙确定好导线所在处的磁场方向了,角度盘和指针已经调整为与0度夹角刻度对齐。

下面,我们利用控制变量思想来进行探究。

①探究安培力与电流大小的关系

控制大小, L大小, θ大小一定,改变线圈中电流I大小

利用记录单中表1和方格纸,观察,记录,拟合数据,分析拟合图线。

表1 探究安培力与电流大小的关系

次数 导线长度/cm 角度θ/° 磁场电流/A 线圈电流I/A 安培力/9.8×N

1

2

3

4

5

6

7

结论:通电导线受到安培力与电流大小成正比。

②探究安培力与磁感应强度大小的关系

控制I大小, L大小, θ大小一定,改变磁场中大小,利用记录单中的表2和方格纸,观察,记录,拟合数据,分析拟合图线。

表2 探究安培力与磁感应强度大小的关系

次数 导线长度/cm 角度θ/° 磁场电流/A 线圈电流I/A 安培力/9.8×N

1

2

3

4

5

6

7

结论:通电导线受到安培力大小与磁感应强度大小成正比。

③探究安培力与导线长度的关系

控制大小,大小, θ大小一定,改变导线长度L,利用记录单中的表3和方格纸,观察,记录,拟合数据,分析拟合图线。

表3 探究安培力与导线长度大小的关系

次数 导线长度/cm 角度θ/° 磁场电流/A 线圈电流I/A 安培力/9.8×N

1

2

3

4

5

6

7

结论:通电导线受到安培力大小与长度大小成正比。

④探究安培力与磁场及导线方向夹角θ的关系

控制大小,大小, L大小一定,改变磁场与导线方向的夹角θ,利用数据单中表4和方格纸,观察,记录,拟合数据。分析拟合图线。

表4 探究安培力与磁场及导线方向夹角θ的关系

次数 导线长度/cm 角度θ/° 磁场电流/A 线圈电流I/A 安培力/9.8×N

1 0 0.00

2 30 0.50

3 60 0.87

4 90 1.00

5 120 0.87

6 150 0.50

7 180 0.00

8 210 -0.50

9 240 -0.87

10 270 -1.00

11 300 -0.87

12 330 -0.50

13 360 0.00

结论:通电导线受安培力大小与磁场及导线夹角的正弦值成正比。

同学们可以在课后调整所控制变量的参数进行实验,结论应该是相同的。根据实验所测数据作安培力与磁场电流,线圈电流,导线长度,夹角正弦值间的关系图,均得到正比例图线,说明安培力与所探究物理量均为正比关系,即符合理论推导得出的表达式。

五、实验效果评价:

1. 自主设计制作的——安培力定量探究演示仪,变量测量全面,取材方便,测量精度高,数据准确,操作方便,设计新颖,误差小。使课堂上定量探究安培力大小成为可能。

2.实验探究过程中通过创设问题情境,引导学生全方位的参与到深度学习中,很好的训练了学生的批判性思维能力和创新能力。同时取材方便,现象直观,设计精巧,突破认知误区和教学难点。