9 《说木叶》课件(共11张PPT)

图片预览

文档简介

(共11张PPT)

一

导入

分析古诗中常见的“杨柳”这一意象包含的情感。

1. 闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(王昌龄《闺怨》)

2. 此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

3. 扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。(郑谷《淮上与友人别》)

4. 渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。(晏几道《清平乐》)

5. 柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国,谁识、京华倦客?(周邦彦《兰陵王》)

一

导入

①“柳”常常代表着浓浓的春意,而且年年复年年,总是绿意葱茏,但是人事变迁,沧海桑田,无有定数,所以“柳”又会引发诗人对时光流逝、年华易老、盛衰无常的感慨与伤痛。

1. 闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(王昌龄《闺怨》)

2. 此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

②因“柳”常种于檐前屋后,故在古诗中又常有着故乡的意味。

古诗中的意象在历代名篇佳句的不断强化的过程中,慢慢积淀、固化,形成一种带有比较明确指向的语言标志。

3. 扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。(郑谷《淮上与友人别》)

③因为柳与“留”、“丝”与“思”读音相同或相近,垂柳的依依又让人联想到依依不舍,因此古人以’表达离别之意和思念之情。

9《说“木叶”》

二

课堂任务

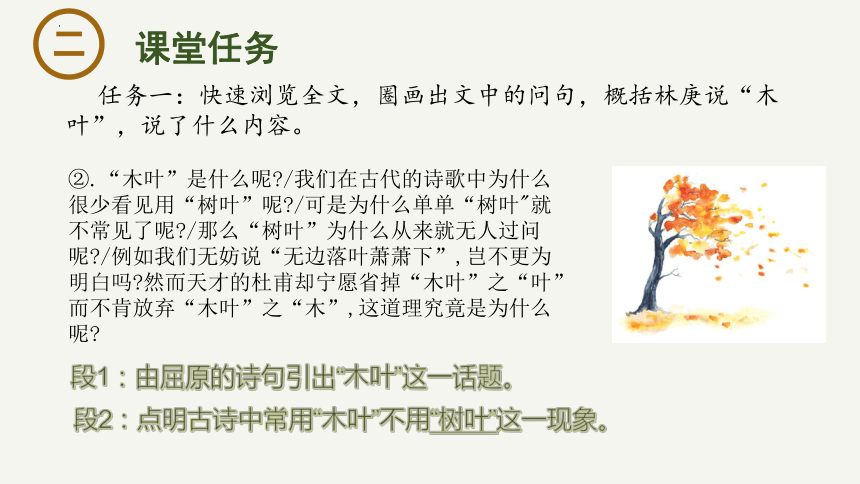

任务一:快速浏览全文,圈画出文中的问句,概括林庚说“木叶”,说了什么内容。

②.“木叶”是什么呢 /我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢 /可是为什么单单“树叶"就不常见了呢 /那么“树叶”为什么从来就无人过问呢 /例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗 然而天才的杜甫却宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢

段1:由屈原的诗句引出“木叶”这一话题。

段2:点明古诗中常用“木叶”不用“树叶”这一现象。

二

课堂任务

任务一:快速浏览全文,圈画出文中的问句,概括林庚说“木叶”,说了什么内容。

③像"无边落木萧萧下"这样大胆地发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗

段3:重点在“木”字

④古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?/在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言 /这里用“高树”是不是可以呢?/所谓“扫高木”者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

段4:(开始分析问题)木本身含有落叶的因素,是“木”的第一个特征

二

课堂任务

任务一:快速浏览全文,圈画出文中的问句,概括林庚说“木叶”,说了什么内容。

⑤而“树”呢?

段5:解释第一个艺术特征的原因——诗歌语言暗示性

段6:第二个艺术特征——木所暗示的颜色性(分析问题阶段问号逐渐变少)

段7:总结全文

⑥而“木叶”呢?

三

梳理结构

①—③发现问题:“木叶”为诗人所钟爱;

④—⑥分析问题:说明“木”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征——诗歌语言具有暗示性。

⑦得出结论:说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

文章中的许多问句也呈现了作者发现问题,又借助问题推进思考的过程。

二

课堂任务

任务二:细读文章1-3段发现问题的过程,思考作者是如何发现问题的,画出行文思路。

木叶

树叶

树

叶

落木

对比数量发现矛盾

是因为文字洗练?

猜想和否定猜想

通过“树叶”“落木”的比较、联想、猜想的充分扩散,最终又聚焦到问题在于“木”字。

木

二

课堂任务

任务三:细读文章4-6段分析问题的过程,用数学中学过的韦恩图来表示树、木、叶等概念之间的关系。

树

树叶子多饱满,木多落叶,空阔

叶

褐绿色

碧绿

柔软

繁密

透着黄色

干燥的

疏朗

空阔

四

拓展延伸

通过阅读这篇文章我们,明确了“木叶”是一个好词。那么,我们再往反方向想一想:“树叶”为什么是一个艺术价值低下的词语呢?

①“树”本身就暗示着枝繁叶茂,颜色上通常也暗示着绿色,这样“树”“叶”两词连用,就没增加什么信息量,文字不够洗练。

②“树叶”没有明显的季节特色,可能是黄、绿、红各种颜色都有,这就不能使人产生特定的联想,不能成为大家都明白的语言密码。

而这样的语言密码很多时候就是“意象”。意象是有诗性的人之间的暗语,是彼此都懂得的,一读就会产生一种共鸣的愉悦,并且会根据自身的经历,不断改变丰富意象内涵。

四

拓展延伸

任务四:迁移运用,夕阳、残阳、斜阳、白日这些常见词语,在概念上都指“太阳”,可是为什么诗歌语言中却少见“太阳”呢?

1.夕阳西下,断肠人在天涯。

2.一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。。

3.山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

4. 白日依山尽,黄河入海流。

①“太阳”是一个笼统的词,就像“树叶”一样,可以是黄色、橙色、血红色,不能使人产生特定的联想。

②“太阳”用一个“日”或者“阳”就可以替代,不同的“阳”有不同的语言密码。

一

导入

分析古诗中常见的“杨柳”这一意象包含的情感。

1. 闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(王昌龄《闺怨》)

2. 此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

3. 扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。(郑谷《淮上与友人别》)

4. 渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。(晏几道《清平乐》)

5. 柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国,谁识、京华倦客?(周邦彦《兰陵王》)

一

导入

①“柳”常常代表着浓浓的春意,而且年年复年年,总是绿意葱茏,但是人事变迁,沧海桑田,无有定数,所以“柳”又会引发诗人对时光流逝、年华易老、盛衰无常的感慨与伤痛。

1. 闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(王昌龄《闺怨》)

2. 此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

②因“柳”常种于檐前屋后,故在古诗中又常有着故乡的意味。

古诗中的意象在历代名篇佳句的不断强化的过程中,慢慢积淀、固化,形成一种带有比较明确指向的语言标志。

3. 扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。(郑谷《淮上与友人别》)

③因为柳与“留”、“丝”与“思”读音相同或相近,垂柳的依依又让人联想到依依不舍,因此古人以’表达离别之意和思念之情。

9《说“木叶”》

二

课堂任务

任务一:快速浏览全文,圈画出文中的问句,概括林庚说“木叶”,说了什么内容。

②.“木叶”是什么呢 /我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢 /可是为什么单单“树叶"就不常见了呢 /那么“树叶”为什么从来就无人过问呢 /例如我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗 然而天才的杜甫却宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢

段1:由屈原的诗句引出“木叶”这一话题。

段2:点明古诗中常用“木叶”不用“树叶”这一现象。

二

课堂任务

任务一:快速浏览全文,圈画出文中的问句,概括林庚说“木叶”,说了什么内容。

③像"无边落木萧萧下"这样大胆地发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗

段3:重点在“木”字

④古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?/在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言 /这里用“高树”是不是可以呢?/所谓“扫高木”者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

段4:(开始分析问题)木本身含有落叶的因素,是“木”的第一个特征

二

课堂任务

任务一:快速浏览全文,圈画出文中的问句,概括林庚说“木叶”,说了什么内容。

⑤而“树”呢?

段5:解释第一个艺术特征的原因——诗歌语言暗示性

段6:第二个艺术特征——木所暗示的颜色性(分析问题阶段问号逐渐变少)

段7:总结全文

⑥而“木叶”呢?

三

梳理结构

①—③发现问题:“木叶”为诗人所钟爱;

④—⑥分析问题:说明“木”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征——诗歌语言具有暗示性。

⑦得出结论:说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

文章中的许多问句也呈现了作者发现问题,又借助问题推进思考的过程。

二

课堂任务

任务二:细读文章1-3段发现问题的过程,思考作者是如何发现问题的,画出行文思路。

木叶

树叶

树

叶

落木

对比数量发现矛盾

是因为文字洗练?

猜想和否定猜想

通过“树叶”“落木”的比较、联想、猜想的充分扩散,最终又聚焦到问题在于“木”字。

木

二

课堂任务

任务三:细读文章4-6段分析问题的过程,用数学中学过的韦恩图来表示树、木、叶等概念之间的关系。

树

树叶子多饱满,木多落叶,空阔

叶

褐绿色

碧绿

柔软

繁密

透着黄色

干燥的

疏朗

空阔

四

拓展延伸

通过阅读这篇文章我们,明确了“木叶”是一个好词。那么,我们再往反方向想一想:“树叶”为什么是一个艺术价值低下的词语呢?

①“树”本身就暗示着枝繁叶茂,颜色上通常也暗示着绿色,这样“树”“叶”两词连用,就没增加什么信息量,文字不够洗练。

②“树叶”没有明显的季节特色,可能是黄、绿、红各种颜色都有,这就不能使人产生特定的联想,不能成为大家都明白的语言密码。

而这样的语言密码很多时候就是“意象”。意象是有诗性的人之间的暗语,是彼此都懂得的,一读就会产生一种共鸣的愉悦,并且会根据自身的经历,不断改变丰富意象内涵。

四

拓展延伸

任务四:迁移运用,夕阳、残阳、斜阳、白日这些常见词语,在概念上都指“太阳”,可是为什么诗歌语言中却少见“太阳”呢?

1.夕阳西下,断肠人在天涯。

2.一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。。

3.山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

4. 白日依山尽,黄河入海流。

①“太阳”是一个笼统的词,就像“树叶”一样,可以是黄色、橙色、血红色,不能使人产生特定的联想。

②“太阳”用一个“日”或者“阳”就可以替代,不同的“阳”有不同的语言密码。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])