第六单元 辛亥革命与中华民国的建立 习题(含答案) 统编版2019必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立 习题(含答案) 统编版2019必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 165.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-21 08:17:55 | ||

图片预览

文档简介

辛亥革命与中华民国的建立

一、选择题

1.我国很多省份出版过论述20世纪初某一历史事件的著作,其核心内容包括各省革命团体的民族民主革命宣传活动、武装斗争和各地新政府的建立等。这些著作主要反映了( )

A.义和团运动的社会影响 B.辛亥革命的发展特点

C.新文化运动的历史作用 D.五四运动的重要意义

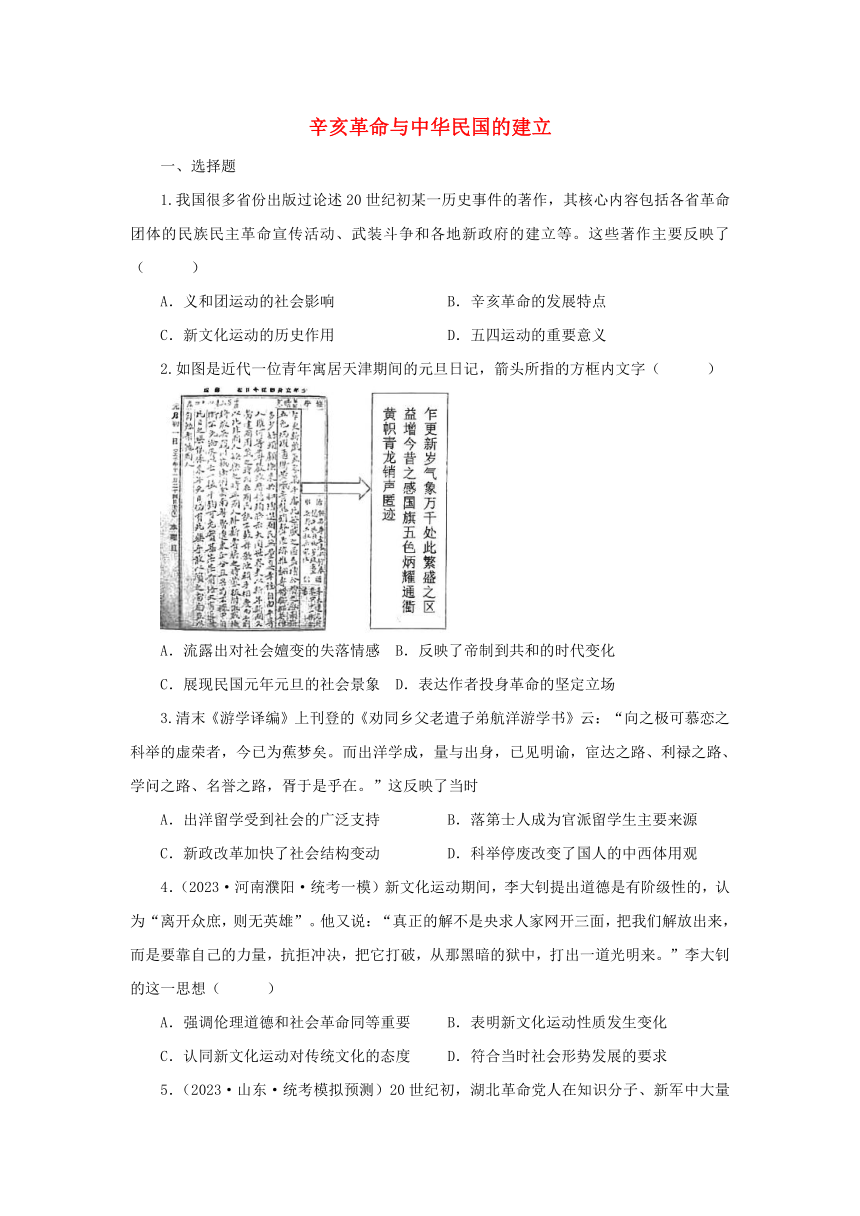

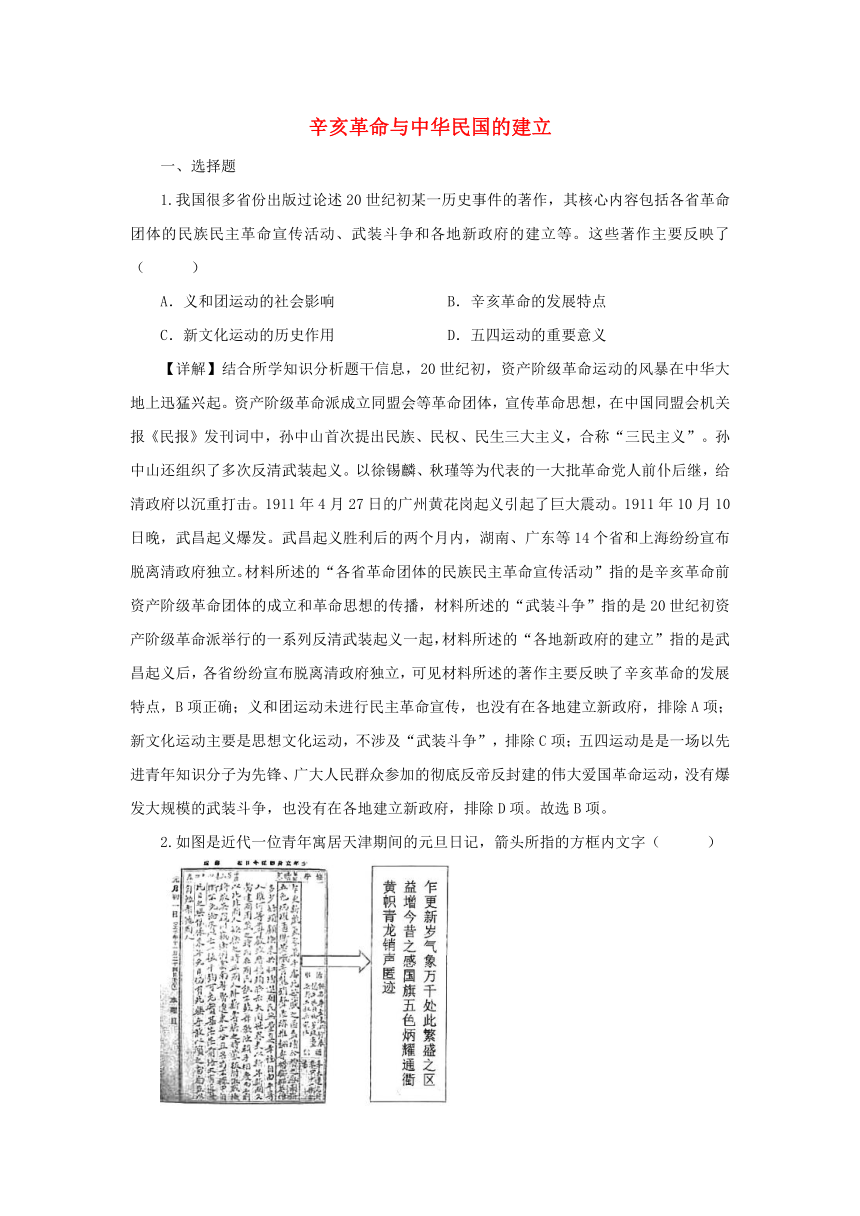

2.如图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记,箭头所指的方框内文字( )

A.流露出对社会嬗变的失落情感 B.反映了帝制到共和的时代变化

C.展现民国元年元旦的社会景象 D.表达作者投身革命的坚定立场

3.清末《游学译编》上刊登的《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》云:“向之极可慕恋之科举的虚荣者,今已为蕉梦矣。而出洋学成,量与出身,已见明谕,宦达之路、利禄之路、学问之路、名誉之路,胥于是乎在。”这反映了当时

A.出洋留学受到社会的广泛支持 B.落第士人成为官派留学生主要来源

C.新政改革加快了社会结构变动 D.科举停废改变了国人的中西体用观

4.(2023·河南濮阳·统考一模)新文化运动期间,李大钊提出道德是有阶级性的,认为“离开众庶,则无英雄”。他又说:“真正的解不是央求人家网开三面,把我们解放出来,而是要靠自己的力量,抗拒冲决,把它打破,从那黑暗的狱中,打出一道光明来。”李大钊的这一思想( )

A.强调伦理道德和社会革命同等重要 B.表明新文化运动性质发生变化

C.认同新文化运动对传统文化的态度 D.符合当时社会形势发展的要求

5.(2023·山东·统考模拟预测)20世纪初,湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警世钟》《猛回头》等书刊。李健侯回忆称:“辛亥前的几年间,在我们学校里,很多禁书都流行着。”而当时的主管部门竟然视而不见。据此可知,辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为该地( )

A.宣传得力和社会心理变化 B.新军的革命性较强

C.新式教育解放了人们思想 D.政府已经失去民心

6.(2023·河北保定·统考一模)《新青年》在1915年之后成为中国先进知识分子的绝对喉舌。仔细阅读其中的评论会发现对亚当·斯密、尼采、孟德斯鸠等人物的讨论,却找不到对马克思的讨论,1919年之后,马克思列宁主义在中国迅速传播。这一变化主要是因为( )

A.列宁主义对中国革命的启示 B.马克思列宁主义中国化

C.巴黎和会中国外交努力失败 D.新文化运动推动思想解放

7.(2023·广西·统考三模)20世纪初,秋瑾认为,"国民"大于皇权,"改革专制政体,变成共和,四万万人都有主权来管国家大事",而这四万万人之中,不言而喻包括二万万妇女。这表明秋瑾( )

A.将革命与妇女解放结合 B.掀起了反清革命的高潮

C.抨击了男尊女卑的现实 D.倡导“男女平权”思想

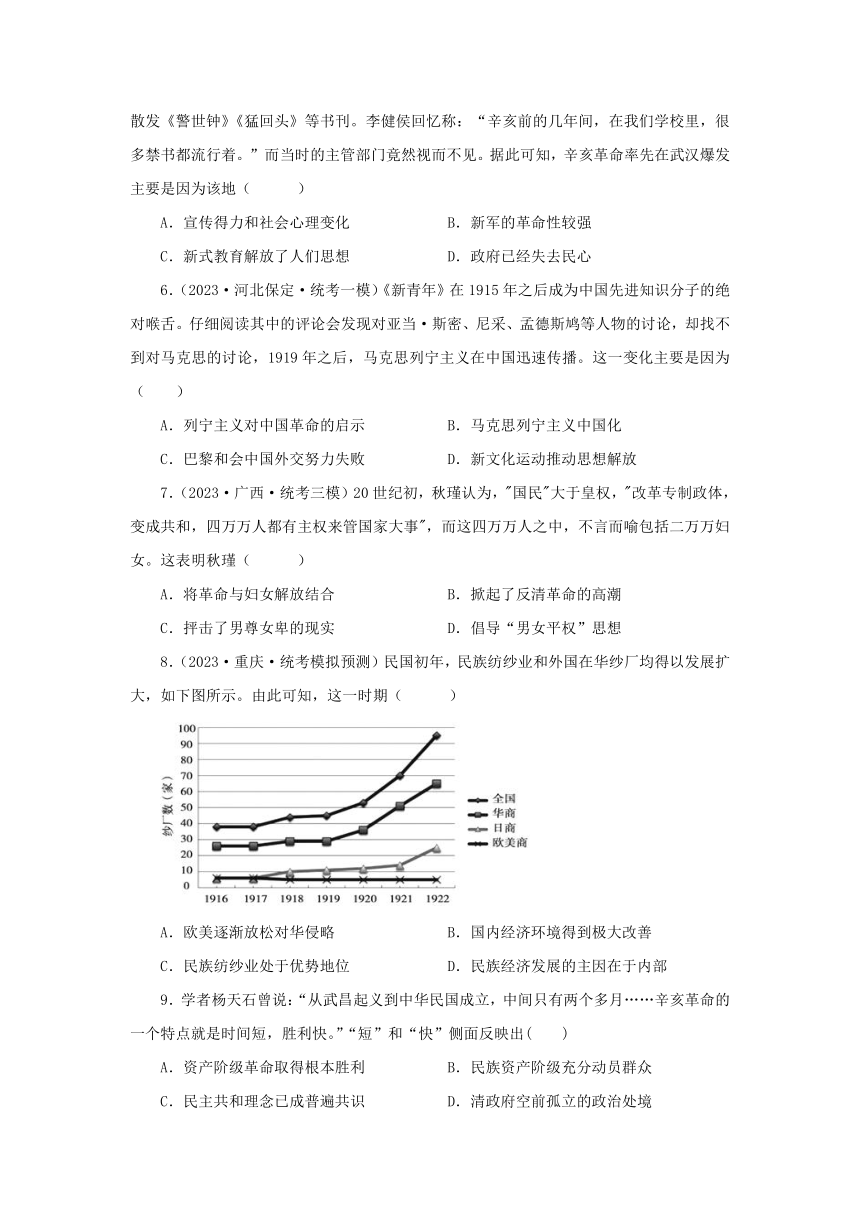

8.(2023·重庆·统考模拟预测)民国初年,民族纺纱业和外国在华纱厂均得以发展扩大,如下图所示。由此可知,这一时期( )

A.欧美逐渐放松对华侵略 B.国内经济环境得到极大改善

C.民族纺纱业处于优势地位 D.民族经济发展的主因在于内部

9.学者杨天石曾说:“从武昌起义到中华民国成立,中间只有两个多月……辛亥革命的一个特点就是时间短,胜利快。”“短”和“快”侧面反映出( )

A.资产阶级革命取得根本胜利 B.民族资产阶级充分动员群众

C.民主共和理念已成普遍共识 D.清政府空前孤立的政治处境

10.1912年,民国政府教育总长蔡元培颁发了《普通教育暂行办法》, 规定“小学读经科一律停止”。 随后他发表了《对于新教育之意见》, 指出“忠君与共和政体不合,尊孔与信教自由相违”。这表明( )

A.科举制度最终被废除 B.教育改革提升了公民素质

C.新文化运动初见成效 D.政治转型推动了教育改革

11.它的签订是袁世凯为了实现自己的皇帝梦而以国家利益为代价争取日本支持的结果,条约使我国丧失了大量权益,同时也为袁世凯的倒台埋下了伏笔。“它”是( )

A.《马关条约》 B.《辛丑条约》

C.《中华民国约法》 D.“二十一条”

12.袁世凯死后,北洋军阀派系纷争,很快发展为割据混战。当时军阀割据混战的实质是( )

A.探索救国救民的道路 B.帝国主义控制中国的手段

C.争夺国家权力 D.抢夺更多财物

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。(20分)

材料一 19世纪末20世纪初,民族主义传入中国,在这种思想的影响下,晚清出版的历史教科书带有浓厚的民族主义色彩,如赵懿年的《中国历史教科书》认为读历史之任务在于养成国家观念,勃发爱国之心,读史可以知道中国以前是如何之国,中华民族以前是如何民族,“显我祖国之荣光,复我先民之名誉”……除了针对国外列强之外,尚有另一层涵意,就是推翻清政府。

——摘编自李孝迁《新旧之争——晚清中国历史教科书》

材料二 孔教问题,方喧呶于国中。此伦理道德革命之先声也。……其首举义旗之急先锋,则为吾友胡适。余甘冒全国学究之敌,高张“文学革命军”大旗,以为吾友之声援。旗上大书特书吾革命军三大主义:曰推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

——陈独秀《文学革命论》

(1)根据材料一,概括晚清历史教科书编纂的目的,并结合所学知识,分析此目的出现的社会背景。(10分)

(2)根据材料二,归纳新文化运动的基本内容。结合所学知识列举胡适首倡“文学革命”的文章,分析“文学革命”对于新文化运动的意义。(10分)

辛亥革命与中华民国的建立

一、选择题

1.我国很多省份出版过论述20世纪初某一历史事件的著作,其核心内容包括各省革命团体的民族民主革命宣传活动、武装斗争和各地新政府的建立等。这些著作主要反映了( )

A.义和团运动的社会影响 B.辛亥革命的发展特点

C.新文化运动的历史作用 D.五四运动的重要意义

【详解】结合所学知识分析题干信息,20世纪初,资产阶级革命运动的风暴在中华大地上迅猛兴起。资产阶级革命派成立同盟会等革命团体,宣传革命思想,在中国同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义,合称“三民主义”。孙中山还组织了多次反清武装起义。以徐锡麟、秋瑾等为代表的一大批革命党人前仆后继,给清政府以沉重打击。1911年4月27日的广州黄花岗起义引起了巨大震动。1911年10月10日晚,武昌起义爆发。武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。材料所述的“各省革命团体的民族民主革命宣传活动”指的是辛亥革命前资产阶级革命团体的成立和革命思想的传播,材料所述的“武装斗争”指的是20世纪初资产阶级革命派举行的一系列反清武装起义一起,材料所述的“各地新政府的建立”指的是武昌起义后,各省纷纷宣布脱离清政府独立,可见材料所述的著作主要反映了辛亥革命的发展特点,B项正确;义和团运动未进行民主革命宣传,也没有在各地建立新政府,排除A项;新文化运动主要是思想文化运动,不涉及“武装斗争”,排除C项;五四运动是是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,没有爆发大规模的武装斗争,也没有在各地建立新政府,排除D项。故选B项。

2.如图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记,箭头所指的方框内文字( )

A.流露出对社会嬗变的失落情感 B.反映了帝制到共和的时代变化

C.展现民国元年元旦的社会景象 D.表达作者投身革命的坚定立场

【详解】据材料“元旦日记、国旗五色、黄龙旗销声匿迹”可知,材料反映的是中华民国成立,B项正确;材料中无法体现青年流露出对社会嬗变的失落情感,排除A项;据材料“元旦日记、国旗五色、黄龙旗销声匿迹”可知 ,材料反映的是中华民国成立,未涉及民国元年元旦的社会景象,排除C项;材料信息中没有涉及作者对革命的立场,排除D项。故选B项。

3.清末《游学译编》上刊登的《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》云:“向之极可慕恋之科举的虚荣者,今已为蕉梦矣。而出洋学成,量与出身,已见明谕,宦达之路、利禄之路、学问之路、名誉之路,胥于是乎在。”这反映了当时

A.出洋留学受到社会的广泛支持 B.落第士人成为官派留学生主要来源

C.新政改革加快了社会结构变动 D.科举停废改变了国人的中西体用观

【详解】材料反映了新政期间清政府鼓励留学,不断削弱科举地位,人才培育方向和人才流动方向发生变化,新型知识分子阶层的力量不断壮大,因此新政改革加快了社会结构变动,C项正确;根据《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》的出台可知当时社会对于出国留学并没有广泛认可,排除A项;材料中没有比较信息,不能说明落第士人成为官派留学生的主要来源,排除B项;“改变了”属于完成时态,此时国人中依然存在不少保守派,另外本文发表于1903年,科举制废除于1905年,排除D项。故C选项。

4.(2023·河南濮阳·统考一模)新文化运动期间,李大钊提出道德是有阶级性的,认为“离开众庶,则无英雄”。他又说:“真正的解不是央求人家网开三面,把我们解放出来,而是要靠自己的力量,抗拒冲决,把它打破,从那黑暗的狱中,打出一道光明来。”李大钊的这一思想( )

A.强调伦理道德和社会革命同等重要 B.表明新文化运动性质发生变化

C.认同新文化运动对传统文化的态度 D.符合当时社会形势发展的要求

【详解】根据材料可知,李大钊提出“道德是有阶级性”的主张,认为”离开众庶,无英雄”,说明其认识到劳工阶级是社会革命和道德建设中的主体和道德体系的创造者。李大钊将民族解放和个性解放结合起来,指出个性解放的出路在于改天换地的社会革命,李大钊的这一思想有利于马克思主义的传播和中国社会的进步,在当时是符合中国社会形势发展要求的,D项正确;材料中并没有涉及对伦理道德和社会革命的比较,排除A项;新文化运动性质没有发生转变,排除B项:材料并没有涉及李大钊对中国传统文化的态度,排除C项。故选D项。

5.(2023·山东·统考模拟预测)20世纪初,湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警世钟》《猛回头》等书刊。李健侯回忆称:“辛亥前的几年间,在我们学校里,很多禁书都流行着。”而当时的主管部门竟然视而不见。据此可知,辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为该地( )

A.宣传得力和社会心理变化 B.新军的革命性较强

C.新式教育解放了人们思想 D.政府已经失去民心

【详解】根据材料信息“20世纪初,湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警世钟》《猛回头》等书刊。”可知当时资产阶级革命思想在革命党人中得到传播;根据材料信息“‘辛亥前的几年间,在我们学校里,很多禁书都流行着。’而当时的主管部门竟然视而不见。”可知禁书的流行一定程度上解放了人们的思想,使革命思潮得以传播,这扩大了辛亥革命的社会基础。由此可见,辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为该地宣传了革命的思想,群众得到革命思想的浸润,社会心理发生变化,A项正确;革命性强即面对反动势力的压迫,有强烈的必须与之斗争的抗争性,材料未体现新军的革命性较强,排除B项;材料虽涉及人们的思想一定程度上有所解放,但并非新式教育的结果,排除C项;材料只涉及了革命党人的活动,未涉及民众对清政府的态度,排除D项。故选A项。

6.(2023·河北保定·统考一模)《新青年》在1915年之后成为中国先进知识分子的绝对喉舌。仔细阅读其中的评论会发现对亚当·斯密、尼采、孟德斯鸠等人物的讨论,却找不到对马克思的讨论,1919年之后,马克思列宁主义在中国迅速传播。这一变化主要是因为( )

A.列宁主义对中国革命的启示 B.马克思列宁主义中国化

C.巴黎和会中国外交努力失败 D.新文化运动推动思想解放

【详解】通过题干可知,指导1919年以后,马克思才在中国迅速传播,结合所学可知,这是新文化运动深入发展的结果,D项正确;材料中不能体现列宁主义对中国革命的启示,通过分析可知,马克思主义在中国的传播主要和新文化运动的深入发展相关,排除A项;B项不符史实,中国的第一个马克思主义中国化的成果是毛泽东思想,此时还处于萌芽阶段,排除B项;C项和1919年后马克思列宁主义在中国迅速传播不相关,C项表述和五四运动相关,排除C项。故选D项。

7.(2023·广西·统考三模)20世纪初,秋瑾认为,"国民"大于皇权,"改革专制政体,变成共和,四万万人都有主权来管国家大事",而这四万万人之中,不言而喻包括二万万妇女。这表明秋瑾( )

A.将革命与妇女解放结合 B.掀起了反清革命的高潮

C.抨击了男尊女卑的现实 D.倡导“男女平权”思想

【详解】根据材料“而这四万万人之中,不言而喻包括二万万妇女”可知,秋瑾认为共和政体也包含妇女,说明其倡导“男女平权”思想,D项正确;材料只提到共和政体包括妇女,并未涉及革命,排除A项;“掀起了反清革命的高潮”夸大了秋瑾这一主张的影响,排除B项;秋瑾只提到妇女的权利,并未抨击男尊女卑的现实,排除C项。故选D项。

8.(2023·重庆·统考模拟预测)民国初年,民族纺纱业和外国在华纱厂均得以发展扩大,如下图所示。由此可知,这一时期( )

A.欧美逐渐放松对华侵略 B.国内经济环境得到极大改善

C.民族纺纱业处于优势地位 D.民族经济发展的主因在于内部

【详解】材料现象时间段为1916—1922,一战期间欧洲列强放松对华侵略,但1918年一战结束后,欧洲列强卷土重来,而民族纺纱业在1919年后发展速度更快,因此民族经济发展的主因在于内部,D项正确;1918年一战结束后,民族纺纱业继续发展,A项错误;当时中国依然是半殖民地半封建社会,环境并未发生较大改变,B项排除;据图表数据可知,当时民族纺纱工厂虽数量较多,但在机器使用、管理等方面较为落后,仅凭数量多不能说明其处于优势地位,C项排除。故选A项。

9.学者杨天石曾说:“从武昌起义到中华民国成立,中间只有两个多月……辛亥革命的一个特点就是时间短,胜利快。”“短”和“快”侧面反映出( )

A.资产阶级革命取得根本胜利 B.民族资产阶级充分动员群众

C.民主共和理念已成普遍共识 D.清政府空前孤立的政治处境

【解析】根据所学知识可知,武昌起义胜利后,各省纷纷响应,短短两个月内,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命,“短”和“快”侧面反映出清政府空前孤立的政治处境,故D项正确;辛亥革命属于资产阶级革命,但革命只是推翻清朝统治,建立中华民国,还没有取得反帝反封建的民族民主革命的根本胜利,排除A项;辛亥革命并没有充分动员群众,排除B项;民主共和理念是在辛亥革命后才逐渐深入人心,排除C项。

10.1912年,民国政府教育总长蔡元培颁发了《普通教育暂行办法》, 规定“小学读经科一律停止”。 随后他发表了《对于新教育之意见》, 指出“忠君与共和政体不合,尊孔与信教自由相违”。这表明( )

A.科举制度最终被废除 B.教育改革提升了公民素质

C.新文化运动初见成效 D.政治转型推动了教育改革

【解析】根据材料并结合所学知识可知,辛亥革命后建立了资产阶级性质的共和国,维护封建统治的儒家思想教育已经不合时宜,为了迎合政治转型的需要,蔡元培力主教育改革,故D项正确;科举制度在1905年就已被清政府废除,排除A项;材料无法体现公民素质得到提升,排除B项;新文化运动开始于1915年,排除C项。

11.它的签订是袁世凯为了实现自己的皇帝梦而以国家利益为代价争取日本支持的结果,条约使我国丧失了大量权益,同时也为袁世凯的倒台埋下了伏笔。“它”是( )

A.《马关条约》 B.《辛丑条约》

C.《中华民国约法》 D.“二十一条”

【解析】根据材料并结合所学知识可知,1915年,袁世凯为实现皇帝梦,不惜牺牲国家主权和民族利益,接受日本旨在灭亡中国的“二十一条”要求以换取日本的支持,使我国丧失了大量的权益,引起了人民的愤怒,激发了中国人民的反日爱国斗争。袁世凯卖国失去了民心,为他的倒台埋下了伏笔,故选D项。

12.袁世凯死后,北洋军阀派系纷争,很快发展为割据混战。当时军阀割据混战的实质是( )

A.探索救国救民的道路 B.帝国主义控制中国的手段

C.争夺国家权力 D.抢夺更多财物

【解析】根据所学知识可知,北洋军阀各派系为扩大自己的力量,寻求帝国主义国家的支持,各帝国主义国家扶植代理人以确保其在华利益,因此,各派军阀割据混战,实质上成为帝国主义国家控制中国的手段,故B项正确;北洋军阀割据混战是谋求私利,不是探索救国救民的道路,排除A项;北洋军阀争夺国家权力和抢夺更多财物是军阀割据混战的表象,排除C、D两项。

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。(20分)

材料一 19世纪末20世纪初,民族主义传入中国,在这种思想的影响下,晚清出版的历史教科书带有浓厚的民族主义色彩,如赵懿年的《中国历史教科书》认为读历史之任务在于养成国家观念,勃发爱国之心,读史可以知道中国以前是如何之国,中华民族以前是如何民族,“显我祖国之荣光,复我先民之名誉”……除了针对国外列强之外,尚有另一层涵意,就是推翻清政府。

——摘编自李孝迁《新旧之争——晚清中国历史教科书》

材料二 孔教问题,方喧呶于国中。此伦理道德革命之先声也。……其首举义旗之急先锋,则为吾友胡适。余甘冒全国学究之敌,高张“文学革命军”大旗,以为吾友之声援。旗上大书特书吾革命军三大主义:曰推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

——陈独秀《文学革命论》

(1)根据材料一,概括晚清历史教科书编纂的目的,并结合所学知识,分析此目的出现的社会背景。(10分)

(2)根据材料二,归纳新文化运动的基本内容。结合所学知识列举胡适首倡“文学革命”的文章,分析“文学革命”对于新文化运动的意义。(10分)

【答案】(1)目的:发扬爱国心,培育民族主义精神;推翻清政府,建构民族国家。(4分)

社会背景:民族危机空前加剧;中国已经沦为半殖民地半封建社会;民族主义思潮传入中国。(6分)

(2)基本内容:提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学(伦理道德革命、文学革命)。(4分)

文章:《文学改良刍议》。(2分)

意义:推动了白话文的使用;成为推动新文化运动的有力武器。(4分)

一、选择题

1.我国很多省份出版过论述20世纪初某一历史事件的著作,其核心内容包括各省革命团体的民族民主革命宣传活动、武装斗争和各地新政府的建立等。这些著作主要反映了( )

A.义和团运动的社会影响 B.辛亥革命的发展特点

C.新文化运动的历史作用 D.五四运动的重要意义

2.如图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记,箭头所指的方框内文字( )

A.流露出对社会嬗变的失落情感 B.反映了帝制到共和的时代变化

C.展现民国元年元旦的社会景象 D.表达作者投身革命的坚定立场

3.清末《游学译编》上刊登的《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》云:“向之极可慕恋之科举的虚荣者,今已为蕉梦矣。而出洋学成,量与出身,已见明谕,宦达之路、利禄之路、学问之路、名誉之路,胥于是乎在。”这反映了当时

A.出洋留学受到社会的广泛支持 B.落第士人成为官派留学生主要来源

C.新政改革加快了社会结构变动 D.科举停废改变了国人的中西体用观

4.(2023·河南濮阳·统考一模)新文化运动期间,李大钊提出道德是有阶级性的,认为“离开众庶,则无英雄”。他又说:“真正的解不是央求人家网开三面,把我们解放出来,而是要靠自己的力量,抗拒冲决,把它打破,从那黑暗的狱中,打出一道光明来。”李大钊的这一思想( )

A.强调伦理道德和社会革命同等重要 B.表明新文化运动性质发生变化

C.认同新文化运动对传统文化的态度 D.符合当时社会形势发展的要求

5.(2023·山东·统考模拟预测)20世纪初,湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警世钟》《猛回头》等书刊。李健侯回忆称:“辛亥前的几年间,在我们学校里,很多禁书都流行着。”而当时的主管部门竟然视而不见。据此可知,辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为该地( )

A.宣传得力和社会心理变化 B.新军的革命性较强

C.新式教育解放了人们思想 D.政府已经失去民心

6.(2023·河北保定·统考一模)《新青年》在1915年之后成为中国先进知识分子的绝对喉舌。仔细阅读其中的评论会发现对亚当·斯密、尼采、孟德斯鸠等人物的讨论,却找不到对马克思的讨论,1919年之后,马克思列宁主义在中国迅速传播。这一变化主要是因为( )

A.列宁主义对中国革命的启示 B.马克思列宁主义中国化

C.巴黎和会中国外交努力失败 D.新文化运动推动思想解放

7.(2023·广西·统考三模)20世纪初,秋瑾认为,"国民"大于皇权,"改革专制政体,变成共和,四万万人都有主权来管国家大事",而这四万万人之中,不言而喻包括二万万妇女。这表明秋瑾( )

A.将革命与妇女解放结合 B.掀起了反清革命的高潮

C.抨击了男尊女卑的现实 D.倡导“男女平权”思想

8.(2023·重庆·统考模拟预测)民国初年,民族纺纱业和外国在华纱厂均得以发展扩大,如下图所示。由此可知,这一时期( )

A.欧美逐渐放松对华侵略 B.国内经济环境得到极大改善

C.民族纺纱业处于优势地位 D.民族经济发展的主因在于内部

9.学者杨天石曾说:“从武昌起义到中华民国成立,中间只有两个多月……辛亥革命的一个特点就是时间短,胜利快。”“短”和“快”侧面反映出( )

A.资产阶级革命取得根本胜利 B.民族资产阶级充分动员群众

C.民主共和理念已成普遍共识 D.清政府空前孤立的政治处境

10.1912年,民国政府教育总长蔡元培颁发了《普通教育暂行办法》, 规定“小学读经科一律停止”。 随后他发表了《对于新教育之意见》, 指出“忠君与共和政体不合,尊孔与信教自由相违”。这表明( )

A.科举制度最终被废除 B.教育改革提升了公民素质

C.新文化运动初见成效 D.政治转型推动了教育改革

11.它的签订是袁世凯为了实现自己的皇帝梦而以国家利益为代价争取日本支持的结果,条约使我国丧失了大量权益,同时也为袁世凯的倒台埋下了伏笔。“它”是( )

A.《马关条约》 B.《辛丑条约》

C.《中华民国约法》 D.“二十一条”

12.袁世凯死后,北洋军阀派系纷争,很快发展为割据混战。当时军阀割据混战的实质是( )

A.探索救国救民的道路 B.帝国主义控制中国的手段

C.争夺国家权力 D.抢夺更多财物

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。(20分)

材料一 19世纪末20世纪初,民族主义传入中国,在这种思想的影响下,晚清出版的历史教科书带有浓厚的民族主义色彩,如赵懿年的《中国历史教科书》认为读历史之任务在于养成国家观念,勃发爱国之心,读史可以知道中国以前是如何之国,中华民族以前是如何民族,“显我祖国之荣光,复我先民之名誉”……除了针对国外列强之外,尚有另一层涵意,就是推翻清政府。

——摘编自李孝迁《新旧之争——晚清中国历史教科书》

材料二 孔教问题,方喧呶于国中。此伦理道德革命之先声也。……其首举义旗之急先锋,则为吾友胡适。余甘冒全国学究之敌,高张“文学革命军”大旗,以为吾友之声援。旗上大书特书吾革命军三大主义:曰推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

——陈独秀《文学革命论》

(1)根据材料一,概括晚清历史教科书编纂的目的,并结合所学知识,分析此目的出现的社会背景。(10分)

(2)根据材料二,归纳新文化运动的基本内容。结合所学知识列举胡适首倡“文学革命”的文章,分析“文学革命”对于新文化运动的意义。(10分)

辛亥革命与中华民国的建立

一、选择题

1.我国很多省份出版过论述20世纪初某一历史事件的著作,其核心内容包括各省革命团体的民族民主革命宣传活动、武装斗争和各地新政府的建立等。这些著作主要反映了( )

A.义和团运动的社会影响 B.辛亥革命的发展特点

C.新文化运动的历史作用 D.五四运动的重要意义

【详解】结合所学知识分析题干信息,20世纪初,资产阶级革命运动的风暴在中华大地上迅猛兴起。资产阶级革命派成立同盟会等革命团体,宣传革命思想,在中国同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义,合称“三民主义”。孙中山还组织了多次反清武装起义。以徐锡麟、秋瑾等为代表的一大批革命党人前仆后继,给清政府以沉重打击。1911年4月27日的广州黄花岗起义引起了巨大震动。1911年10月10日晚,武昌起义爆发。武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。材料所述的“各省革命团体的民族民主革命宣传活动”指的是辛亥革命前资产阶级革命团体的成立和革命思想的传播,材料所述的“武装斗争”指的是20世纪初资产阶级革命派举行的一系列反清武装起义一起,材料所述的“各地新政府的建立”指的是武昌起义后,各省纷纷宣布脱离清政府独立,可见材料所述的著作主要反映了辛亥革命的发展特点,B项正确;义和团运动未进行民主革命宣传,也没有在各地建立新政府,排除A项;新文化运动主要是思想文化运动,不涉及“武装斗争”,排除C项;五四运动是是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,没有爆发大规模的武装斗争,也没有在各地建立新政府,排除D项。故选B项。

2.如图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记,箭头所指的方框内文字( )

A.流露出对社会嬗变的失落情感 B.反映了帝制到共和的时代变化

C.展现民国元年元旦的社会景象 D.表达作者投身革命的坚定立场

【详解】据材料“元旦日记、国旗五色、黄龙旗销声匿迹”可知,材料反映的是中华民国成立,B项正确;材料中无法体现青年流露出对社会嬗变的失落情感,排除A项;据材料“元旦日记、国旗五色、黄龙旗销声匿迹”可知 ,材料反映的是中华民国成立,未涉及民国元年元旦的社会景象,排除C项;材料信息中没有涉及作者对革命的立场,排除D项。故选B项。

3.清末《游学译编》上刊登的《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》云:“向之极可慕恋之科举的虚荣者,今已为蕉梦矣。而出洋学成,量与出身,已见明谕,宦达之路、利禄之路、学问之路、名誉之路,胥于是乎在。”这反映了当时

A.出洋留学受到社会的广泛支持 B.落第士人成为官派留学生主要来源

C.新政改革加快了社会结构变动 D.科举停废改变了国人的中西体用观

【详解】材料反映了新政期间清政府鼓励留学,不断削弱科举地位,人才培育方向和人才流动方向发生变化,新型知识分子阶层的力量不断壮大,因此新政改革加快了社会结构变动,C项正确;根据《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》的出台可知当时社会对于出国留学并没有广泛认可,排除A项;材料中没有比较信息,不能说明落第士人成为官派留学生的主要来源,排除B项;“改变了”属于完成时态,此时国人中依然存在不少保守派,另外本文发表于1903年,科举制废除于1905年,排除D项。故C选项。

4.(2023·河南濮阳·统考一模)新文化运动期间,李大钊提出道德是有阶级性的,认为“离开众庶,则无英雄”。他又说:“真正的解不是央求人家网开三面,把我们解放出来,而是要靠自己的力量,抗拒冲决,把它打破,从那黑暗的狱中,打出一道光明来。”李大钊的这一思想( )

A.强调伦理道德和社会革命同等重要 B.表明新文化运动性质发生变化

C.认同新文化运动对传统文化的态度 D.符合当时社会形势发展的要求

【详解】根据材料可知,李大钊提出“道德是有阶级性”的主张,认为”离开众庶,无英雄”,说明其认识到劳工阶级是社会革命和道德建设中的主体和道德体系的创造者。李大钊将民族解放和个性解放结合起来,指出个性解放的出路在于改天换地的社会革命,李大钊的这一思想有利于马克思主义的传播和中国社会的进步,在当时是符合中国社会形势发展要求的,D项正确;材料中并没有涉及对伦理道德和社会革命的比较,排除A项;新文化运动性质没有发生转变,排除B项:材料并没有涉及李大钊对中国传统文化的态度,排除C项。故选D项。

5.(2023·山东·统考模拟预测)20世纪初,湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警世钟》《猛回头》等书刊。李健侯回忆称:“辛亥前的几年间,在我们学校里,很多禁书都流行着。”而当时的主管部门竟然视而不见。据此可知,辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为该地( )

A.宣传得力和社会心理变化 B.新军的革命性较强

C.新式教育解放了人们思想 D.政府已经失去民心

【详解】根据材料信息“20世纪初,湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警世钟》《猛回头》等书刊。”可知当时资产阶级革命思想在革命党人中得到传播;根据材料信息“‘辛亥前的几年间,在我们学校里,很多禁书都流行着。’而当时的主管部门竟然视而不见。”可知禁书的流行一定程度上解放了人们的思想,使革命思潮得以传播,这扩大了辛亥革命的社会基础。由此可见,辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为该地宣传了革命的思想,群众得到革命思想的浸润,社会心理发生变化,A项正确;革命性强即面对反动势力的压迫,有强烈的必须与之斗争的抗争性,材料未体现新军的革命性较强,排除B项;材料虽涉及人们的思想一定程度上有所解放,但并非新式教育的结果,排除C项;材料只涉及了革命党人的活动,未涉及民众对清政府的态度,排除D项。故选A项。

6.(2023·河北保定·统考一模)《新青年》在1915年之后成为中国先进知识分子的绝对喉舌。仔细阅读其中的评论会发现对亚当·斯密、尼采、孟德斯鸠等人物的讨论,却找不到对马克思的讨论,1919年之后,马克思列宁主义在中国迅速传播。这一变化主要是因为( )

A.列宁主义对中国革命的启示 B.马克思列宁主义中国化

C.巴黎和会中国外交努力失败 D.新文化运动推动思想解放

【详解】通过题干可知,指导1919年以后,马克思才在中国迅速传播,结合所学可知,这是新文化运动深入发展的结果,D项正确;材料中不能体现列宁主义对中国革命的启示,通过分析可知,马克思主义在中国的传播主要和新文化运动的深入发展相关,排除A项;B项不符史实,中国的第一个马克思主义中国化的成果是毛泽东思想,此时还处于萌芽阶段,排除B项;C项和1919年后马克思列宁主义在中国迅速传播不相关,C项表述和五四运动相关,排除C项。故选D项。

7.(2023·广西·统考三模)20世纪初,秋瑾认为,"国民"大于皇权,"改革专制政体,变成共和,四万万人都有主权来管国家大事",而这四万万人之中,不言而喻包括二万万妇女。这表明秋瑾( )

A.将革命与妇女解放结合 B.掀起了反清革命的高潮

C.抨击了男尊女卑的现实 D.倡导“男女平权”思想

【详解】根据材料“而这四万万人之中,不言而喻包括二万万妇女”可知,秋瑾认为共和政体也包含妇女,说明其倡导“男女平权”思想,D项正确;材料只提到共和政体包括妇女,并未涉及革命,排除A项;“掀起了反清革命的高潮”夸大了秋瑾这一主张的影响,排除B项;秋瑾只提到妇女的权利,并未抨击男尊女卑的现实,排除C项。故选D项。

8.(2023·重庆·统考模拟预测)民国初年,民族纺纱业和外国在华纱厂均得以发展扩大,如下图所示。由此可知,这一时期( )

A.欧美逐渐放松对华侵略 B.国内经济环境得到极大改善

C.民族纺纱业处于优势地位 D.民族经济发展的主因在于内部

【详解】材料现象时间段为1916—1922,一战期间欧洲列强放松对华侵略,但1918年一战结束后,欧洲列强卷土重来,而民族纺纱业在1919年后发展速度更快,因此民族经济发展的主因在于内部,D项正确;1918年一战结束后,民族纺纱业继续发展,A项错误;当时中国依然是半殖民地半封建社会,环境并未发生较大改变,B项排除;据图表数据可知,当时民族纺纱工厂虽数量较多,但在机器使用、管理等方面较为落后,仅凭数量多不能说明其处于优势地位,C项排除。故选A项。

9.学者杨天石曾说:“从武昌起义到中华民国成立,中间只有两个多月……辛亥革命的一个特点就是时间短,胜利快。”“短”和“快”侧面反映出( )

A.资产阶级革命取得根本胜利 B.民族资产阶级充分动员群众

C.民主共和理念已成普遍共识 D.清政府空前孤立的政治处境

【解析】根据所学知识可知,武昌起义胜利后,各省纷纷响应,短短两个月内,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命,“短”和“快”侧面反映出清政府空前孤立的政治处境,故D项正确;辛亥革命属于资产阶级革命,但革命只是推翻清朝统治,建立中华民国,还没有取得反帝反封建的民族民主革命的根本胜利,排除A项;辛亥革命并没有充分动员群众,排除B项;民主共和理念是在辛亥革命后才逐渐深入人心,排除C项。

10.1912年,民国政府教育总长蔡元培颁发了《普通教育暂行办法》, 规定“小学读经科一律停止”。 随后他发表了《对于新教育之意见》, 指出“忠君与共和政体不合,尊孔与信教自由相违”。这表明( )

A.科举制度最终被废除 B.教育改革提升了公民素质

C.新文化运动初见成效 D.政治转型推动了教育改革

【解析】根据材料并结合所学知识可知,辛亥革命后建立了资产阶级性质的共和国,维护封建统治的儒家思想教育已经不合时宜,为了迎合政治转型的需要,蔡元培力主教育改革,故D项正确;科举制度在1905年就已被清政府废除,排除A项;材料无法体现公民素质得到提升,排除B项;新文化运动开始于1915年,排除C项。

11.它的签订是袁世凯为了实现自己的皇帝梦而以国家利益为代价争取日本支持的结果,条约使我国丧失了大量权益,同时也为袁世凯的倒台埋下了伏笔。“它”是( )

A.《马关条约》 B.《辛丑条约》

C.《中华民国约法》 D.“二十一条”

【解析】根据材料并结合所学知识可知,1915年,袁世凯为实现皇帝梦,不惜牺牲国家主权和民族利益,接受日本旨在灭亡中国的“二十一条”要求以换取日本的支持,使我国丧失了大量的权益,引起了人民的愤怒,激发了中国人民的反日爱国斗争。袁世凯卖国失去了民心,为他的倒台埋下了伏笔,故选D项。

12.袁世凯死后,北洋军阀派系纷争,很快发展为割据混战。当时军阀割据混战的实质是( )

A.探索救国救民的道路 B.帝国主义控制中国的手段

C.争夺国家权力 D.抢夺更多财物

【解析】根据所学知识可知,北洋军阀各派系为扩大自己的力量,寻求帝国主义国家的支持,各帝国主义国家扶植代理人以确保其在华利益,因此,各派军阀割据混战,实质上成为帝国主义国家控制中国的手段,故B项正确;北洋军阀割据混战是谋求私利,不是探索救国救民的道路,排除A项;北洋军阀争夺国家权力和抢夺更多财物是军阀割据混战的表象,排除C、D两项。

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。(20分)

材料一 19世纪末20世纪初,民族主义传入中国,在这种思想的影响下,晚清出版的历史教科书带有浓厚的民族主义色彩,如赵懿年的《中国历史教科书》认为读历史之任务在于养成国家观念,勃发爱国之心,读史可以知道中国以前是如何之国,中华民族以前是如何民族,“显我祖国之荣光,复我先民之名誉”……除了针对国外列强之外,尚有另一层涵意,就是推翻清政府。

——摘编自李孝迁《新旧之争——晚清中国历史教科书》

材料二 孔教问题,方喧呶于国中。此伦理道德革命之先声也。……其首举义旗之急先锋,则为吾友胡适。余甘冒全国学究之敌,高张“文学革命军”大旗,以为吾友之声援。旗上大书特书吾革命军三大主义:曰推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

——陈独秀《文学革命论》

(1)根据材料一,概括晚清历史教科书编纂的目的,并结合所学知识,分析此目的出现的社会背景。(10分)

(2)根据材料二,归纳新文化运动的基本内容。结合所学知识列举胡适首倡“文学革命”的文章,分析“文学革命”对于新文化运动的意义。(10分)

【答案】(1)目的:发扬爱国心,培育民族主义精神;推翻清政府,建构民族国家。(4分)

社会背景:民族危机空前加剧;中国已经沦为半殖民地半封建社会;民族主义思潮传入中国。(6分)

(2)基本内容:提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学(伦理道德革命、文学革命)。(4分)

文章:《文学改良刍议》。(2分)

意义:推动了白话文的使用;成为推动新文化运动的有力武器。(4分)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进