源远流长的中华文化和丰富多彩的世界文化 专题集训(含解析) 历史统编版(2019)选择性必修3

文档属性

| 名称 | 源远流长的中华文化和丰富多彩的世界文化 专题集训(含解析) 历史统编版(2019)选择性必修3 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-22 16:08:43 | ||

图片预览

文档简介

源远流长的中华文化和丰富多彩的世界文化

一、选择题

1.[2023·江西南昌高三模拟]号称“西方史学第一人”的历史学家希罗多德写了记述希波战争的《历史》,在书中他严格区分“自由的”西方和“奴役的”东方。希罗多德的这一做法意在( )

A.对东方实施矮化策略B.说明希腊人抗争的正义性

C.表达对波斯人的同情D.客观分析希波战争的性质

2.[2023·四川南充高三二模]有学者指出,公元前4世纪的雅典城邦,大多数人秉承人文主义理念,“把国家设想为一种持续不断的经营,贫穷的公民群众能够借以谋得舒适生活”的结构,把城邦的财政盈余投放到以戏剧为主的娱乐活动,而不肯用于军事目的,这导致雅典人最终无法赢得与马其顿的战争。该学者意在揭示雅典( )

A.人文主义的局限性B.公民活动的随意性C.政府机构的软弱性D.强敌环伺的危险性

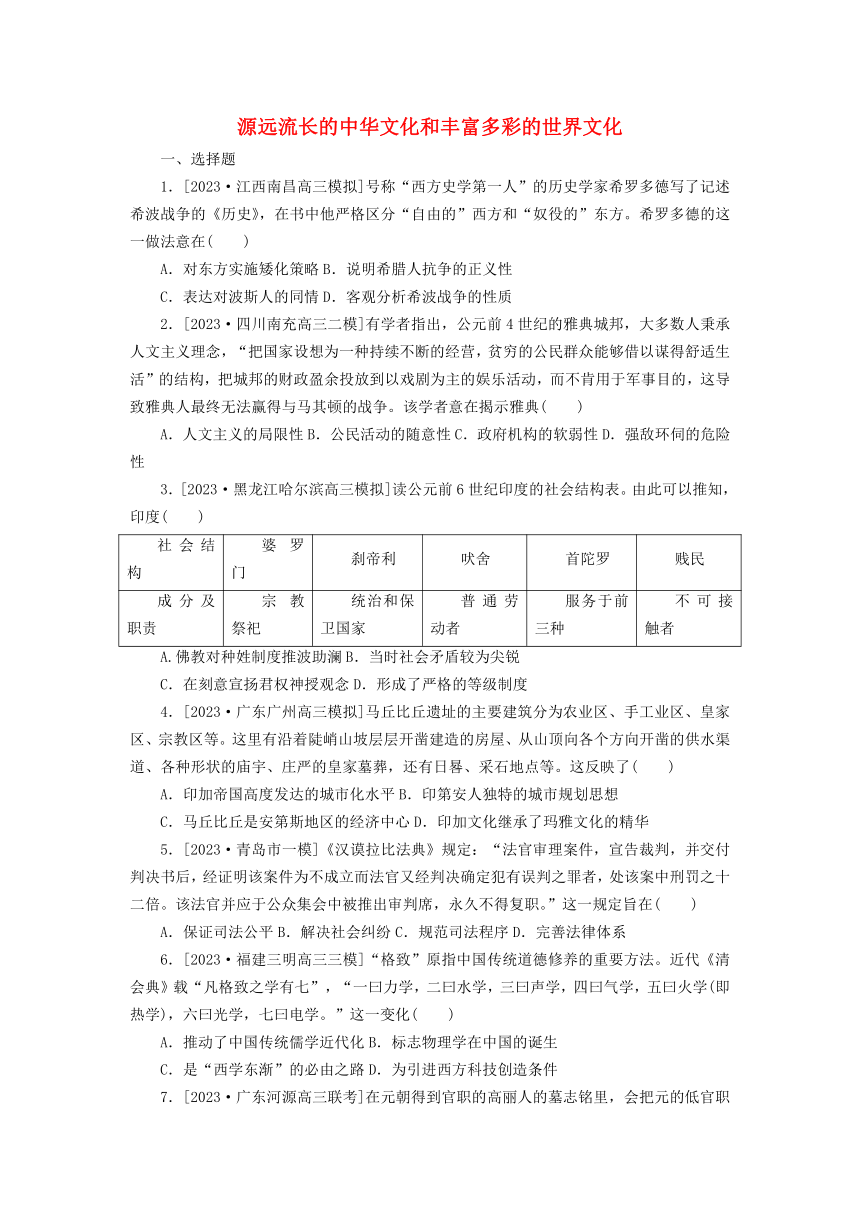

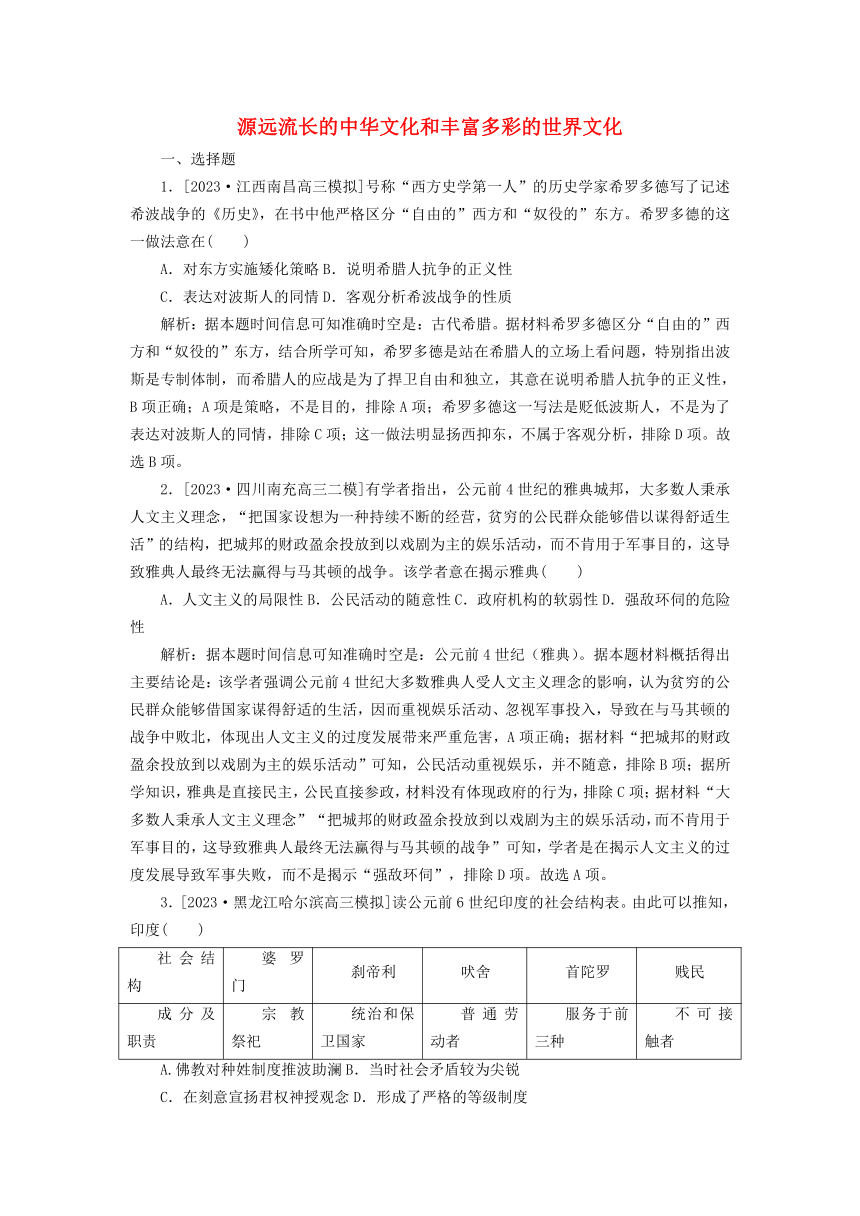

3.[2023·黑龙江哈尔滨高三模拟]读公元前6世纪印度的社会结构表。由此可以推知,印度( )

社会结构 婆罗门 刹帝利 吠舍 首陀罗 贱民

成分及职责 宗教祭祀 统治和保卫国家 普通劳动者 服务于前三种 不可接触者

A.佛教对种姓制度推波助澜B.当时社会矛盾较为尖锐

C.在刻意宣扬君权神授观念D.形成了严格的等级制度

4.[2023·广东广州高三模拟]马丘比丘遗址的主要建筑分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等。这里有沿着陡峭山坡层层开凿建造的房屋、从山顶向各个方向开凿的供水渠道、各种形状的庙宇、庄严的皇家墓葬,还有日晷、采石地点等。这反映了( )

A.印加帝国高度发达的城市化水平B.印第安人独特的城市规划思想

C.马丘比丘是安第斯地区的经济中心D.印加文化继承了玛雅文化的精华

5.[2023·青岛市一模]《汉谟拉比法典》规定:“法官审理案件,宣告裁判,并交付判决书后,经证明该案件为不成立而法官又经判决确定犯有误判之罪者,处该案中刑罚之十二倍。该法官并应于公众集会中被推出审判席,永久不得复职。”这一规定旨在( )

A.保证司法公平B.解决社会纠纷C.规范司法程序D.完善法律体系

6.[2023·福建三明高三三模]“格致”原指中国传统道德修养的重要方法。近代《清会典》载“凡格致之学有七”,“一曰力学,二曰水学,三曰声学,四曰气学,五曰火学(即热学),六曰光学,七曰电学。”这一变化( )

A.推动了中国传统儒学近代化B.标志物理学在中国的诞生

C.是“西学东渐”的必由之路D.为引进西方科技创造条件

7.[2023·广东河源高三联考]在元朝得到官职的高丽人的墓志铭里,会把元的低官职写在高丽的高官职前。另外,高丽的知识分子还把在元朝及第视为荣耀之事。从元朝进行科举考试起,到元末为止,共有十多名高丽人在元及第。这可以用来说明当时元朝( )

A.对周边的影响力巨大B.实行灵活的民族政策

C.基本形成中华文化圈D.朝贡的范围空前广阔

8.[2023·江苏南通高三模拟预测]王阳明认为“今教童子,惟当以孝悌忠信礼义廉耻为专务”,主张以唱游方式启蒙幼童的学习兴趣,通过“周旋揖让”“拜起屈伸”等来发展儿童肌肉筋骨,使其强健体魄。王阳明的教育思想( )

A.否定传统伦理道德B.强调人的主观能动性

C.关注人的身心发展D.具有反君主专制倾向

9.20世纪初的中国知识分子传播马克思主义的一个明显特点,是他们传播的主要目的不是单纯探求学理,不是在玩弄新的辞藻,而是正确认识社会发展的规律,认识资本主义制度的本质。因此,他们特别重视传播阶级斗争和社会发展的学说,并把马克思的阶级斗争学说看作是联系马克思主义其他原理的一条“金线”。上述材料主要表明( )

A.阶级斗争的学说是马克思主义最为核心的内容

B.马克思主义在中国主要作为社会改造指导思想

C.中国的知识分子重视马克思主义自身理论体系

D.马克思主义在中国广泛传播缺乏科学理论指导

10.日本明治维新时期,一些维新志士吸收阳明心学中注重人性“陶冶人物之功”,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明心学成为维新志士反抗封建幕府统治最尖锐的思想武器。材料体现了( )

A.中华文化的世界性影响

B.托古改制推动政治革命

C.进步思想决定改革成败

D.中西文化在碰撞中融合

11.某同学在研究古代亚洲法律时发现,8世纪初日本在制定大宝律时,吸收了唐律“八议”中的“六议”,将“十恶”改为“八虐”。据此可得出的结论是( )

A.唐律对日本法律影响较大

B.中日文化交流频繁

C.唐律与日本法律差别较大

D.日本不重视内部稳定

12.玛雅各城邦都很重视自己的历史,习惯把国家的重大事件刻在石碑或石柱上,一般每隔20年就立石记事一次,现已发现的石碑或石柱就有数百个。这些历史碑铭( )

A.使人们全面了解玛雅文化

B.主要记载玛雅的政治事件

C.有助于人们了解玛雅文明

D.客观地记载了玛雅的历史

二、非选择题

13.[2023·江西南昌高三模拟]阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 中国古代服饰的变迁是其符号功能和实用功能抗衡对话的结果。服饰自先秦就被纳入“礼”的范畴。《周易·系辞下》:“黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤。”孔颖达在《左传·定公十年》释文中称:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”这强调的也是衣冠上国与礼仪之邦的内在联系。周代确立了以天子冕服为中心的章服制度,服饰形制、颜色、纹样、配饰等均被纳入用以“别异”的“礼”的序列。《后汉书·舆服志》载:“礼尊尊贵贵,不得相逾。”古代服饰作为“礼”投射在个人生活中。孔子要求君子文质彬彬、内外兼修。《左传·哀公十五年》记载,子路在卫国内乱中被人“以戈击之,断缨。子路曰:‘君子死,冠不免。’结缨而死”。

——摘编自白岚玲《中国古代服饰变迁的文化折射》

材料二 魏晋南北朝进入了一个新的发展阶段——六朝风流时期。贵族官宦子弟在着装上极力营造洒脱、豁达、飘逸、不拘小节的风尚,或不修边幅、解衣当风,或褒衣博带、熏衣剃面、傅粉施朱,或自创服饰等,以表现自己的与众不同。其中“褒衣博带”“胡服”成为这一时期服饰的主要风格。服饰总体形制朝着宽大、舒适的方向发展,文人雅士对之尤为喜好。

——摘编自汪婷婷《魏晋南北朝时期男子服饰研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,解读中国古代服饰的符号功能。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝贵族官宦子弟服饰中审美观念所反映的价值取向,并分析其形成的原因。(12分)

源远流长的中华文化和丰富多彩的世界文化

一、选择题

1.[2023·江西南昌高三模拟]号称“西方史学第一人”的历史学家希罗多德写了记述希波战争的《历史》,在书中他严格区分“自由的”西方和“奴役的”东方。希罗多德的这一做法意在( )

A.对东方实施矮化策略B.说明希腊人抗争的正义性

C.表达对波斯人的同情D.客观分析希波战争的性质

解析:据本题时间信息可知准确时空是:古代希腊。据材料希罗多德区分“自由的”西方和“奴役的”东方,结合所学可知,希罗多德是站在希腊人的立场上看问题,特别指出波斯是专制体制,而希腊人的应战是为了捍卫自由和独立,其意在说明希腊人抗争的正义性,B项正确;A项是策略,不是目的,排除A项;希罗多德这一写法是贬低波斯人,不是为了表达对波斯人的同情,排除C项;这一做法明显扬西抑东,不属于客观分析,排除D项。故选B项。

2.[2023·四川南充高三二模]有学者指出,公元前4世纪的雅典城邦,大多数人秉承人文主义理念,“把国家设想为一种持续不断的经营,贫穷的公民群众能够借以谋得舒适生活”的结构,把城邦的财政盈余投放到以戏剧为主的娱乐活动,而不肯用于军事目的,这导致雅典人最终无法赢得与马其顿的战争。该学者意在揭示雅典( )

A.人文主义的局限性B.公民活动的随意性C.政府机构的软弱性D.强敌环伺的危险性

解析:据本题时间信息可知准确时空是:公元前4世纪(雅典)。据本题材料概括得出主要结论是:该学者强调公元前4世纪大多数雅典人受人文主义理念的影响,认为贫穷的公民群众能够借国家谋得舒适的生活,因而重视娱乐活动、忽视军事投入,导致在与马其顿的战争中败北,体现出人文主义的过度发展带来严重危害,A项正确;据材料“把城邦的财政盈余投放到以戏剧为主的娱乐活动”可知,公民活动重视娱乐,并不随意,排除B项;据所学知识,雅典是直接民主,公民直接参政,材料没有体现政府的行为,排除C项;据材料“大多数人秉承人文主义理念”“把城邦的财政盈余投放到以戏剧为主的娱乐活动,而不肯用于军事目的,这导致雅典人最终无法赢得与马其顿的战争”可知,学者是在揭示人文主义的过度发展导致军事失败,而不是揭示“强敌环伺”,排除D项。故选A项。

3.[2023·黑龙江哈尔滨高三模拟]读公元前6世纪印度的社会结构表。由此可以推知,印度( )

社会结构 婆罗门 刹帝利 吠舍 首陀罗 贱民

成分及职责 宗教祭祀 统治和保卫国家 普通劳动者 服务于前三种 不可接触者

A.佛教对种姓制度推波助澜B.当时社会矛盾较为尖锐

C.在刻意宣扬君权神授观念D.形成了严格的等级制度

解析:材料信息显示,公元前6世纪的印度已出现不同的社会阶层,且不同阶层之间界限明显,因而可知印度形成了严格的等级制度,D项正确;佛教的出现冲击了印度的种姓制度,排除A项;等级制度的严格不意味着社会矛盾的尖锐,排除B项;仅从材料信息不能推知印度是否在刻意宣扬君权神授观念,排除C项。故选D项。

4.[2023·广东广州高三模拟]马丘比丘遗址的主要建筑分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等。这里有沿着陡峭山坡层层开凿建造的房屋、从山顶向各个方向开凿的供水渠道、各种形状的庙宇、庄严的皇家墓葬,还有日晷、采石地点等。这反映了( )

A.印加帝国高度发达的城市化水平B.印第安人独特的城市规划思想

C.马丘比丘是安第斯地区的经济中心D.印加文化继承了玛雅文化的精华

解析:马丘比丘遗址是印加文明的遗址,根据材料“主要建筑分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等”可知,马丘比丘是经过认真规划的,反映出印第安人独特的城市规划思想,B项正确;仅从马丘比丘一座城,不能反映出印加帝国高度发达的城市化水平,排除A项;材料没有体现马丘比丘是经济中心,且根据材料可知它倾向于一个综合性的城市,故排除C项;虽然玛雅文化也有历法、宗教和农业,但仅凭材料不能得出它被印加文化继承,排除D项。故选B项。

5.[2023·青岛市一模]《汉谟拉比法典》规定:“法官审理案件,宣告裁判,并交付判决书后,经证明该案件为不成立而法官又经判决确定犯有误判之罪者,处该案中刑罚之十二倍。该法官并应于公众集会中被推出审判席,永久不得复职。”这一规定旨在( )

A.保证司法公平B.解决社会纠纷C.规范司法程序D.完善法律体系

解析:根据题干内容可知,根据《汉谟拉比法典》的规定,如果一件案件被误判,“处该案中刑罚之十二倍”“该法官并应于公众集会中被推出审判席,永久不得复职”可知这一规定是为了维护司法的公平公正,防止出现误判现象,故选A项;题干内容强调的是案件被误判的结果,而不是审理案件的目的,排除B项;题干内容强调的是案件被误判的结果,并没有述及案件的审理程序,排除C项;题干内容本身就属于《汉谟拉比法典》中的相关规定,不属于“完善”的范畴,排除D项。

6.[2023·福建三明高三三模]“格致”原指中国传统道德修养的重要方法。近代《清会典》载“凡格致之学有七”,“一曰力学,二曰水学,三曰声学,四曰气学,五曰火学(即热学),六曰光学,七曰电学。”这一变化( )

A.推动了中国传统儒学近代化B.标志物理学在中国的诞生

C.是“西学东渐”的必由之路D.为引进西方科技创造条件

解析:时空是:近代(中国)。据题干信息可知,“格致”原指中国传统道德修养的重要方法,近代成为对力学、光学、电学等西方近代自然科学的统称,反映了近代中国人对西方科技的了解加深,将西方科技与传统的儒学联系起来,有利于国人对西方科技的接纳,这些为引进西方科技创造条件,D项正确;近代西方科技的“格致”与传统儒家的“格致”有根本不同,体现传统儒学与近代西方科技的碰撞,而非儒学的近代化,排除A项;近代科学诞生于西方而非中国,中国的近代物理学是从欧洲传入的,排除B项;“西学东渐”的路径是多样的,并非只有一种,排除C项。故选D项。

7.[2023·广东河源高三联考]在元朝得到官职的高丽人的墓志铭里,会把元的低官职写在高丽的高官职前。另外,高丽的知识分子还把在元朝及第视为荣耀之事。从元朝进行科举考试起,到元末为止,共有十多名高丽人在元及第。这可以用来说明当时元朝( )

A.对周边的影响力巨大B.实行灵活的民族政策

C.基本形成中华文化圈D.朝贡的范围空前广阔

解析:根据材料“高丽的知识分子还把在元朝及第视为荣耀之事。从元朝进行科举考试起,到元末为止,共有十多名高丽人在元及第。”可知,高丽的知识分子将在元朝考中科举视为荣耀之事,且将其写在墓志铭里,说明当时元朝对周边国家的影响力较大,A项正确;材料描述的是元朝制度对高丽的影响,没有提及民族政策,排除B项;中华文化圈的形成大体在隋唐时期,包括日本列岛、朝鲜半岛和东南亚广大地区,是东方文化中最大的一个文化圈,排除C项;材料没有体现朝贡信息,排除D项。故选A项。

8.[2023·江苏南通高三模拟预测]王阳明认为“今教童子,惟当以孝悌忠信礼义廉耻为专务”,主张以唱游方式启蒙幼童的学习兴趣,通过“周旋揖让”“拜起屈伸”等来发展儿童肌肉筋骨,使其强健体魄。王阳明的教育思想( )

A.否定传统伦理道德B.强调人的主观能动性

C.关注人的身心发展D.具有反君主专制倾向

解析:材料“以孝悌忠信礼义廉耻为专务”说明王阳明重视学生内心道德的培养,“发展儿童肌肉筋骨,使其强健体魄”说明王阳明也注重学生的身体素质,也就是说王阳明的教育思想关注人的身心发展,C项正确;据材料“惟当以孝悌忠信礼义廉耻为专务”可知王阳明不否定传统伦理道德,排除A项;人的主观能动性有两方面的含义,一是人们能主动地认识客观世界,二是在意识的指导下能主动地改造客观世界,材料不体现人的主观能动性,排除B项;材料不体现“反君主专制”,王阳明也不反对君主专制,排除D。故选C项。

9.20世纪初的中国知识分子传播马克思主义的一个明显特点,是他们传播的主要目的不是单纯探求学理,不是在玩弄新的辞藻,而是正确认识社会发展的规律,认识资本主义制度的本质。因此,他们特别重视传播阶级斗争和社会发展的学说,并把马克思的阶级斗争学说看作是联系马克思主义其他原理的一条“金线”。上述材料主要表明( )

A.阶级斗争的学说是马克思主义最为核心的内容

B.马克思主义在中国主要作为社会改造指导思想

C.中国的知识分子重视马克思主义自身理论体系

D.马克思主义在中国广泛传播缺乏科学理论指导

【解析】根据材料“而是正确认识社会发展的规律,认识资本主义制度的本质”“他们特别重视传播阶级斗争和社会发展的学说”可知,当时的知识分子利用马克思主义原理来认识社会发展的规律,说明中国的知识分子主要把马克思主义作为改造社会的指导思想,故B项正确。

10.日本明治维新时期,一些维新志士吸收阳明心学中注重人性“陶冶人物之功”,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明心学成为维新志士反抗封建幕府统治最尖锐的思想武器。材料体现了( )

A.中华文化的世界性影响

B.托古改制推动政治革命

C.进步思想决定改革成败

D.中西文化在碰撞中融合

【解析】根据材料可知,明治维新时期,日本的维新志士利用中国明代的阳明心学,使其成为反抗封建幕府统治的思想武器,体现了中华文化的世界性影响,故A项正确。

11.某同学在研究古代亚洲法律时发现,8世纪初日本在制定大宝律时,吸收了唐律“八议”中的“六议”,将“十恶”改为“八虐”。据此可得出的结论是( )

A.唐律对日本法律影响较大

B.中日文化交流频繁

C.唐律与日本法律差别较大

D.日本不重视内部稳定

【解析】日本制定的法律吸收了唐律“八议”中的“六议”,将“十恶”改为“八虐”,说明唐律对日本法律影响较大,故A项正确。

12.玛雅各城邦都很重视自己的历史,习惯把国家的重大事件刻在石碑或石柱上,一般每隔20年就立石记事一次,现已发现的石碑或石柱就有数百个。这些历史碑铭( )

A.使人们全面了解玛雅文化

B.主要记载玛雅的政治事件

C.有助于人们了解玛雅文明

D.客观地记载了玛雅的历史

【解析】材料强调玛雅各城邦习惯把国家的重大事件刻在石碑或石柱上,这些石碑或石柱有助于人们了解玛雅文明,故C项正确。

二、非选择题

13.[2023·江西南昌高三模拟]阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 中国古代服饰的变迁是其符号功能和实用功能抗衡对话的结果。服饰自先秦就被纳入“礼”的范畴。《周易·系辞下》:“黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤。”孔颖达在《左传·定公十年》释文中称:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”这强调的也是衣冠上国与礼仪之邦的内在联系。周代确立了以天子冕服为中心的章服制度,服饰形制、颜色、纹样、配饰等均被纳入用以“别异”的“礼”的序列。《后汉书·舆服志》载:“礼尊尊贵贵,不得相逾。”古代服饰作为“礼”投射在个人生活中。孔子要求君子文质彬彬、内外兼修。《左传·哀公十五年》记载,子路在卫国内乱中被人“以戈击之,断缨。子路曰:‘君子死,冠不免。’结缨而死”。

——摘编自白岚玲《中国古代服饰变迁的文化折射》

材料二 魏晋南北朝进入了一个新的发展阶段——六朝风流时期。贵族官宦子弟在着装上极力营造洒脱、豁达、飘逸、不拘小节的风尚,或不修边幅、解衣当风,或褒衣博带、熏衣剃面、傅粉施朱,或自创服饰等,以表现自己的与众不同。其中“褒衣博带”“胡服”成为这一时期服饰的主要风格。服饰总体形制朝着宽大、舒适的方向发展,文人雅士对之尤为喜好。

——摘编自汪婷婷《魏晋南北朝时期男子服饰研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,解读中国古代服饰的符号功能。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝贵族官宦子弟服饰中审美观念所反映的价值取向,并分析其形成的原因。(12分)

答案:(1)符号功能:服饰是中华文明演进的重要表现;明确秩序、区分等级;是君子修养的外在表现。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)价值取向:反对传统礼教束缚,追求自由和个性解放。

原因:儒家思想受到冲击;佛道盛行、玄学兴起;社会动荡黑暗,一些名人志士对社会不满;封建国家大分裂,政治、文化氛围相对宽松;民族交融的发展。

解析:(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代中国。关于解读中国古代服饰的符号功能,根据材料中关于黄帝、尧、舜时期及春秋战国时期关于服饰的功能表述可得出服饰是中华文明演进的重要表现;根据材料“周代确立了以天子冕服为中心的章服制度,服饰形制、颜色、纹样、配饰等均被纳入用以‘别异’的‘礼’的序列”等信息可得出明确秩序、区分等级;根据材料中《后汉书·舆服志》载:“礼尊尊贵贵,不得相逾。古代服饰作为礼投射在个人生活中。孔子要求君子文质彬彬、内外兼修”可得出是君子修养的外在表现。(2)本题是特点类和原因类材料分析题。时空是魏晋南北朝(中国)。关于魏晋南北朝时期男子服饰中审美观念所反映的价值取向,根据材料信息“贵族官宦子弟在着装上极力营造洒脱、豁达、飘逸、不拘小节的风尚……以表现自己的与众不同”可得出反对传统礼教束缚,追求自由和个性解放。原因:结合所学知识,从魏晋南北朝时期社会政治、经济、思想文化和民族关系等角度进行分析。从东汉末年到两晋之交,士大夫阶层的心态发生了很大的变化,由原来的崇尚儒学、力求考取功名扬名立万转变为崇尚虚无的老庄思想,儒学出现信仰危机;道家和佛学思想的传播与普及,使得知识分子转而通过老庄之学来填补自己心灵上的空白,玄学兴起;魏晋时期处于中国古代历史上最为混乱与复杂的时期,政治上群雄四起,互相争战,外交上,常受到少数民族战争的侵扰,统治阶级内部倾轧不断,知识分子常有“常畏大网罗,忧祸一旦并”的感叹,社会动荡黑暗,一些名人志士对社会不满;北方少数民族入侵中原地区,南北方也逐渐融合;魏晋南北朝政权更迭时代背景下,封建国家大分裂,政治、文化氛围相对宽松。

一、选择题

1.[2023·江西南昌高三模拟]号称“西方史学第一人”的历史学家希罗多德写了记述希波战争的《历史》,在书中他严格区分“自由的”西方和“奴役的”东方。希罗多德的这一做法意在( )

A.对东方实施矮化策略B.说明希腊人抗争的正义性

C.表达对波斯人的同情D.客观分析希波战争的性质

2.[2023·四川南充高三二模]有学者指出,公元前4世纪的雅典城邦,大多数人秉承人文主义理念,“把国家设想为一种持续不断的经营,贫穷的公民群众能够借以谋得舒适生活”的结构,把城邦的财政盈余投放到以戏剧为主的娱乐活动,而不肯用于军事目的,这导致雅典人最终无法赢得与马其顿的战争。该学者意在揭示雅典( )

A.人文主义的局限性B.公民活动的随意性C.政府机构的软弱性D.强敌环伺的危险性

3.[2023·黑龙江哈尔滨高三模拟]读公元前6世纪印度的社会结构表。由此可以推知,印度( )

社会结构 婆罗门 刹帝利 吠舍 首陀罗 贱民

成分及职责 宗教祭祀 统治和保卫国家 普通劳动者 服务于前三种 不可接触者

A.佛教对种姓制度推波助澜B.当时社会矛盾较为尖锐

C.在刻意宣扬君权神授观念D.形成了严格的等级制度

4.[2023·广东广州高三模拟]马丘比丘遗址的主要建筑分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等。这里有沿着陡峭山坡层层开凿建造的房屋、从山顶向各个方向开凿的供水渠道、各种形状的庙宇、庄严的皇家墓葬,还有日晷、采石地点等。这反映了( )

A.印加帝国高度发达的城市化水平B.印第安人独特的城市规划思想

C.马丘比丘是安第斯地区的经济中心D.印加文化继承了玛雅文化的精华

5.[2023·青岛市一模]《汉谟拉比法典》规定:“法官审理案件,宣告裁判,并交付判决书后,经证明该案件为不成立而法官又经判决确定犯有误判之罪者,处该案中刑罚之十二倍。该法官并应于公众集会中被推出审判席,永久不得复职。”这一规定旨在( )

A.保证司法公平B.解决社会纠纷C.规范司法程序D.完善法律体系

6.[2023·福建三明高三三模]“格致”原指中国传统道德修养的重要方法。近代《清会典》载“凡格致之学有七”,“一曰力学,二曰水学,三曰声学,四曰气学,五曰火学(即热学),六曰光学,七曰电学。”这一变化( )

A.推动了中国传统儒学近代化B.标志物理学在中国的诞生

C.是“西学东渐”的必由之路D.为引进西方科技创造条件

7.[2023·广东河源高三联考]在元朝得到官职的高丽人的墓志铭里,会把元的低官职写在高丽的高官职前。另外,高丽的知识分子还把在元朝及第视为荣耀之事。从元朝进行科举考试起,到元末为止,共有十多名高丽人在元及第。这可以用来说明当时元朝( )

A.对周边的影响力巨大B.实行灵活的民族政策

C.基本形成中华文化圈D.朝贡的范围空前广阔

8.[2023·江苏南通高三模拟预测]王阳明认为“今教童子,惟当以孝悌忠信礼义廉耻为专务”,主张以唱游方式启蒙幼童的学习兴趣,通过“周旋揖让”“拜起屈伸”等来发展儿童肌肉筋骨,使其强健体魄。王阳明的教育思想( )

A.否定传统伦理道德B.强调人的主观能动性

C.关注人的身心发展D.具有反君主专制倾向

9.20世纪初的中国知识分子传播马克思主义的一个明显特点,是他们传播的主要目的不是单纯探求学理,不是在玩弄新的辞藻,而是正确认识社会发展的规律,认识资本主义制度的本质。因此,他们特别重视传播阶级斗争和社会发展的学说,并把马克思的阶级斗争学说看作是联系马克思主义其他原理的一条“金线”。上述材料主要表明( )

A.阶级斗争的学说是马克思主义最为核心的内容

B.马克思主义在中国主要作为社会改造指导思想

C.中国的知识分子重视马克思主义自身理论体系

D.马克思主义在中国广泛传播缺乏科学理论指导

10.日本明治维新时期,一些维新志士吸收阳明心学中注重人性“陶冶人物之功”,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明心学成为维新志士反抗封建幕府统治最尖锐的思想武器。材料体现了( )

A.中华文化的世界性影响

B.托古改制推动政治革命

C.进步思想决定改革成败

D.中西文化在碰撞中融合

11.某同学在研究古代亚洲法律时发现,8世纪初日本在制定大宝律时,吸收了唐律“八议”中的“六议”,将“十恶”改为“八虐”。据此可得出的结论是( )

A.唐律对日本法律影响较大

B.中日文化交流频繁

C.唐律与日本法律差别较大

D.日本不重视内部稳定

12.玛雅各城邦都很重视自己的历史,习惯把国家的重大事件刻在石碑或石柱上,一般每隔20年就立石记事一次,现已发现的石碑或石柱就有数百个。这些历史碑铭( )

A.使人们全面了解玛雅文化

B.主要记载玛雅的政治事件

C.有助于人们了解玛雅文明

D.客观地记载了玛雅的历史

二、非选择题

13.[2023·江西南昌高三模拟]阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 中国古代服饰的变迁是其符号功能和实用功能抗衡对话的结果。服饰自先秦就被纳入“礼”的范畴。《周易·系辞下》:“黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤。”孔颖达在《左传·定公十年》释文中称:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”这强调的也是衣冠上国与礼仪之邦的内在联系。周代确立了以天子冕服为中心的章服制度,服饰形制、颜色、纹样、配饰等均被纳入用以“别异”的“礼”的序列。《后汉书·舆服志》载:“礼尊尊贵贵,不得相逾。”古代服饰作为“礼”投射在个人生活中。孔子要求君子文质彬彬、内外兼修。《左传·哀公十五年》记载,子路在卫国内乱中被人“以戈击之,断缨。子路曰:‘君子死,冠不免。’结缨而死”。

——摘编自白岚玲《中国古代服饰变迁的文化折射》

材料二 魏晋南北朝进入了一个新的发展阶段——六朝风流时期。贵族官宦子弟在着装上极力营造洒脱、豁达、飘逸、不拘小节的风尚,或不修边幅、解衣当风,或褒衣博带、熏衣剃面、傅粉施朱,或自创服饰等,以表现自己的与众不同。其中“褒衣博带”“胡服”成为这一时期服饰的主要风格。服饰总体形制朝着宽大、舒适的方向发展,文人雅士对之尤为喜好。

——摘编自汪婷婷《魏晋南北朝时期男子服饰研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,解读中国古代服饰的符号功能。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝贵族官宦子弟服饰中审美观念所反映的价值取向,并分析其形成的原因。(12分)

源远流长的中华文化和丰富多彩的世界文化

一、选择题

1.[2023·江西南昌高三模拟]号称“西方史学第一人”的历史学家希罗多德写了记述希波战争的《历史》,在书中他严格区分“自由的”西方和“奴役的”东方。希罗多德的这一做法意在( )

A.对东方实施矮化策略B.说明希腊人抗争的正义性

C.表达对波斯人的同情D.客观分析希波战争的性质

解析:据本题时间信息可知准确时空是:古代希腊。据材料希罗多德区分“自由的”西方和“奴役的”东方,结合所学可知,希罗多德是站在希腊人的立场上看问题,特别指出波斯是专制体制,而希腊人的应战是为了捍卫自由和独立,其意在说明希腊人抗争的正义性,B项正确;A项是策略,不是目的,排除A项;希罗多德这一写法是贬低波斯人,不是为了表达对波斯人的同情,排除C项;这一做法明显扬西抑东,不属于客观分析,排除D项。故选B项。

2.[2023·四川南充高三二模]有学者指出,公元前4世纪的雅典城邦,大多数人秉承人文主义理念,“把国家设想为一种持续不断的经营,贫穷的公民群众能够借以谋得舒适生活”的结构,把城邦的财政盈余投放到以戏剧为主的娱乐活动,而不肯用于军事目的,这导致雅典人最终无法赢得与马其顿的战争。该学者意在揭示雅典( )

A.人文主义的局限性B.公民活动的随意性C.政府机构的软弱性D.强敌环伺的危险性

解析:据本题时间信息可知准确时空是:公元前4世纪(雅典)。据本题材料概括得出主要结论是:该学者强调公元前4世纪大多数雅典人受人文主义理念的影响,认为贫穷的公民群众能够借国家谋得舒适的生活,因而重视娱乐活动、忽视军事投入,导致在与马其顿的战争中败北,体现出人文主义的过度发展带来严重危害,A项正确;据材料“把城邦的财政盈余投放到以戏剧为主的娱乐活动”可知,公民活动重视娱乐,并不随意,排除B项;据所学知识,雅典是直接民主,公民直接参政,材料没有体现政府的行为,排除C项;据材料“大多数人秉承人文主义理念”“把城邦的财政盈余投放到以戏剧为主的娱乐活动,而不肯用于军事目的,这导致雅典人最终无法赢得与马其顿的战争”可知,学者是在揭示人文主义的过度发展导致军事失败,而不是揭示“强敌环伺”,排除D项。故选A项。

3.[2023·黑龙江哈尔滨高三模拟]读公元前6世纪印度的社会结构表。由此可以推知,印度( )

社会结构 婆罗门 刹帝利 吠舍 首陀罗 贱民

成分及职责 宗教祭祀 统治和保卫国家 普通劳动者 服务于前三种 不可接触者

A.佛教对种姓制度推波助澜B.当时社会矛盾较为尖锐

C.在刻意宣扬君权神授观念D.形成了严格的等级制度

解析:材料信息显示,公元前6世纪的印度已出现不同的社会阶层,且不同阶层之间界限明显,因而可知印度形成了严格的等级制度,D项正确;佛教的出现冲击了印度的种姓制度,排除A项;等级制度的严格不意味着社会矛盾的尖锐,排除B项;仅从材料信息不能推知印度是否在刻意宣扬君权神授观念,排除C项。故选D项。

4.[2023·广东广州高三模拟]马丘比丘遗址的主要建筑分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等。这里有沿着陡峭山坡层层开凿建造的房屋、从山顶向各个方向开凿的供水渠道、各种形状的庙宇、庄严的皇家墓葬,还有日晷、采石地点等。这反映了( )

A.印加帝国高度发达的城市化水平B.印第安人独特的城市规划思想

C.马丘比丘是安第斯地区的经济中心D.印加文化继承了玛雅文化的精华

解析:马丘比丘遗址是印加文明的遗址,根据材料“主要建筑分为农业区、手工业区、皇家区、宗教区等”可知,马丘比丘是经过认真规划的,反映出印第安人独特的城市规划思想,B项正确;仅从马丘比丘一座城,不能反映出印加帝国高度发达的城市化水平,排除A项;材料没有体现马丘比丘是经济中心,且根据材料可知它倾向于一个综合性的城市,故排除C项;虽然玛雅文化也有历法、宗教和农业,但仅凭材料不能得出它被印加文化继承,排除D项。故选B项。

5.[2023·青岛市一模]《汉谟拉比法典》规定:“法官审理案件,宣告裁判,并交付判决书后,经证明该案件为不成立而法官又经判决确定犯有误判之罪者,处该案中刑罚之十二倍。该法官并应于公众集会中被推出审判席,永久不得复职。”这一规定旨在( )

A.保证司法公平B.解决社会纠纷C.规范司法程序D.完善法律体系

解析:根据题干内容可知,根据《汉谟拉比法典》的规定,如果一件案件被误判,“处该案中刑罚之十二倍”“该法官并应于公众集会中被推出审判席,永久不得复职”可知这一规定是为了维护司法的公平公正,防止出现误判现象,故选A项;题干内容强调的是案件被误判的结果,而不是审理案件的目的,排除B项;题干内容强调的是案件被误判的结果,并没有述及案件的审理程序,排除C项;题干内容本身就属于《汉谟拉比法典》中的相关规定,不属于“完善”的范畴,排除D项。

6.[2023·福建三明高三三模]“格致”原指中国传统道德修养的重要方法。近代《清会典》载“凡格致之学有七”,“一曰力学,二曰水学,三曰声学,四曰气学,五曰火学(即热学),六曰光学,七曰电学。”这一变化( )

A.推动了中国传统儒学近代化B.标志物理学在中国的诞生

C.是“西学东渐”的必由之路D.为引进西方科技创造条件

解析:时空是:近代(中国)。据题干信息可知,“格致”原指中国传统道德修养的重要方法,近代成为对力学、光学、电学等西方近代自然科学的统称,反映了近代中国人对西方科技的了解加深,将西方科技与传统的儒学联系起来,有利于国人对西方科技的接纳,这些为引进西方科技创造条件,D项正确;近代西方科技的“格致”与传统儒家的“格致”有根本不同,体现传统儒学与近代西方科技的碰撞,而非儒学的近代化,排除A项;近代科学诞生于西方而非中国,中国的近代物理学是从欧洲传入的,排除B项;“西学东渐”的路径是多样的,并非只有一种,排除C项。故选D项。

7.[2023·广东河源高三联考]在元朝得到官职的高丽人的墓志铭里,会把元的低官职写在高丽的高官职前。另外,高丽的知识分子还把在元朝及第视为荣耀之事。从元朝进行科举考试起,到元末为止,共有十多名高丽人在元及第。这可以用来说明当时元朝( )

A.对周边的影响力巨大B.实行灵活的民族政策

C.基本形成中华文化圈D.朝贡的范围空前广阔

解析:根据材料“高丽的知识分子还把在元朝及第视为荣耀之事。从元朝进行科举考试起,到元末为止,共有十多名高丽人在元及第。”可知,高丽的知识分子将在元朝考中科举视为荣耀之事,且将其写在墓志铭里,说明当时元朝对周边国家的影响力较大,A项正确;材料描述的是元朝制度对高丽的影响,没有提及民族政策,排除B项;中华文化圈的形成大体在隋唐时期,包括日本列岛、朝鲜半岛和东南亚广大地区,是东方文化中最大的一个文化圈,排除C项;材料没有体现朝贡信息,排除D项。故选A项。

8.[2023·江苏南通高三模拟预测]王阳明认为“今教童子,惟当以孝悌忠信礼义廉耻为专务”,主张以唱游方式启蒙幼童的学习兴趣,通过“周旋揖让”“拜起屈伸”等来发展儿童肌肉筋骨,使其强健体魄。王阳明的教育思想( )

A.否定传统伦理道德B.强调人的主观能动性

C.关注人的身心发展D.具有反君主专制倾向

解析:材料“以孝悌忠信礼义廉耻为专务”说明王阳明重视学生内心道德的培养,“发展儿童肌肉筋骨,使其强健体魄”说明王阳明也注重学生的身体素质,也就是说王阳明的教育思想关注人的身心发展,C项正确;据材料“惟当以孝悌忠信礼义廉耻为专务”可知王阳明不否定传统伦理道德,排除A项;人的主观能动性有两方面的含义,一是人们能主动地认识客观世界,二是在意识的指导下能主动地改造客观世界,材料不体现人的主观能动性,排除B项;材料不体现“反君主专制”,王阳明也不反对君主专制,排除D。故选C项。

9.20世纪初的中国知识分子传播马克思主义的一个明显特点,是他们传播的主要目的不是单纯探求学理,不是在玩弄新的辞藻,而是正确认识社会发展的规律,认识资本主义制度的本质。因此,他们特别重视传播阶级斗争和社会发展的学说,并把马克思的阶级斗争学说看作是联系马克思主义其他原理的一条“金线”。上述材料主要表明( )

A.阶级斗争的学说是马克思主义最为核心的内容

B.马克思主义在中国主要作为社会改造指导思想

C.中国的知识分子重视马克思主义自身理论体系

D.马克思主义在中国广泛传播缺乏科学理论指导

【解析】根据材料“而是正确认识社会发展的规律,认识资本主义制度的本质”“他们特别重视传播阶级斗争和社会发展的学说”可知,当时的知识分子利用马克思主义原理来认识社会发展的规律,说明中国的知识分子主要把马克思主义作为改造社会的指导思想,故B项正确。

10.日本明治维新时期,一些维新志士吸收阳明心学中注重人性“陶冶人物之功”,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明心学成为维新志士反抗封建幕府统治最尖锐的思想武器。材料体现了( )

A.中华文化的世界性影响

B.托古改制推动政治革命

C.进步思想决定改革成败

D.中西文化在碰撞中融合

【解析】根据材料可知,明治维新时期,日本的维新志士利用中国明代的阳明心学,使其成为反抗封建幕府统治的思想武器,体现了中华文化的世界性影响,故A项正确。

11.某同学在研究古代亚洲法律时发现,8世纪初日本在制定大宝律时,吸收了唐律“八议”中的“六议”,将“十恶”改为“八虐”。据此可得出的结论是( )

A.唐律对日本法律影响较大

B.中日文化交流频繁

C.唐律与日本法律差别较大

D.日本不重视内部稳定

【解析】日本制定的法律吸收了唐律“八议”中的“六议”,将“十恶”改为“八虐”,说明唐律对日本法律影响较大,故A项正确。

12.玛雅各城邦都很重视自己的历史,习惯把国家的重大事件刻在石碑或石柱上,一般每隔20年就立石记事一次,现已发现的石碑或石柱就有数百个。这些历史碑铭( )

A.使人们全面了解玛雅文化

B.主要记载玛雅的政治事件

C.有助于人们了解玛雅文明

D.客观地记载了玛雅的历史

【解析】材料强调玛雅各城邦习惯把国家的重大事件刻在石碑或石柱上,这些石碑或石柱有助于人们了解玛雅文明,故C项正确。

二、非选择题

13.[2023·江西南昌高三模拟]阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 中国古代服饰的变迁是其符号功能和实用功能抗衡对话的结果。服饰自先秦就被纳入“礼”的范畴。《周易·系辞下》:“黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤。”孔颖达在《左传·定公十年》释文中称:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”这强调的也是衣冠上国与礼仪之邦的内在联系。周代确立了以天子冕服为中心的章服制度,服饰形制、颜色、纹样、配饰等均被纳入用以“别异”的“礼”的序列。《后汉书·舆服志》载:“礼尊尊贵贵,不得相逾。”古代服饰作为“礼”投射在个人生活中。孔子要求君子文质彬彬、内外兼修。《左传·哀公十五年》记载,子路在卫国内乱中被人“以戈击之,断缨。子路曰:‘君子死,冠不免。’结缨而死”。

——摘编自白岚玲《中国古代服饰变迁的文化折射》

材料二 魏晋南北朝进入了一个新的发展阶段——六朝风流时期。贵族官宦子弟在着装上极力营造洒脱、豁达、飘逸、不拘小节的风尚,或不修边幅、解衣当风,或褒衣博带、熏衣剃面、傅粉施朱,或自创服饰等,以表现自己的与众不同。其中“褒衣博带”“胡服”成为这一时期服饰的主要风格。服饰总体形制朝着宽大、舒适的方向发展,文人雅士对之尤为喜好。

——摘编自汪婷婷《魏晋南北朝时期男子服饰研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,解读中国古代服饰的符号功能。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝贵族官宦子弟服饰中审美观念所反映的价值取向,并分析其形成的原因。(12分)

答案:(1)符号功能:服饰是中华文明演进的重要表现;明确秩序、区分等级;是君子修养的外在表现。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)价值取向:反对传统礼教束缚,追求自由和个性解放。

原因:儒家思想受到冲击;佛道盛行、玄学兴起;社会动荡黑暗,一些名人志士对社会不满;封建国家大分裂,政治、文化氛围相对宽松;民族交融的发展。

解析:(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代中国。关于解读中国古代服饰的符号功能,根据材料中关于黄帝、尧、舜时期及春秋战国时期关于服饰的功能表述可得出服饰是中华文明演进的重要表现;根据材料“周代确立了以天子冕服为中心的章服制度,服饰形制、颜色、纹样、配饰等均被纳入用以‘别异’的‘礼’的序列”等信息可得出明确秩序、区分等级;根据材料中《后汉书·舆服志》载:“礼尊尊贵贵,不得相逾。古代服饰作为礼投射在个人生活中。孔子要求君子文质彬彬、内外兼修”可得出是君子修养的外在表现。(2)本题是特点类和原因类材料分析题。时空是魏晋南北朝(中国)。关于魏晋南北朝时期男子服饰中审美观念所反映的价值取向,根据材料信息“贵族官宦子弟在着装上极力营造洒脱、豁达、飘逸、不拘小节的风尚……以表现自己的与众不同”可得出反对传统礼教束缚,追求自由和个性解放。原因:结合所学知识,从魏晋南北朝时期社会政治、经济、思想文化和民族关系等角度进行分析。从东汉末年到两晋之交,士大夫阶层的心态发生了很大的变化,由原来的崇尚儒学、力求考取功名扬名立万转变为崇尚虚无的老庄思想,儒学出现信仰危机;道家和佛学思想的传播与普及,使得知识分子转而通过老庄之学来填补自己心灵上的空白,玄学兴起;魏晋时期处于中国古代历史上最为混乱与复杂的时期,政治上群雄四起,互相争战,外交上,常受到少数民族战争的侵扰,统治阶级内部倾轧不断,知识分子常有“常畏大网罗,忧祸一旦并”的感叹,社会动荡黑暗,一些名人志士对社会不满;北方少数民族入侵中原地区,南北方也逐渐融合;魏晋南北朝政权更迭时代背景下,封建国家大分裂,政治、文化氛围相对宽松。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享